2024年05月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

5月の蕎麦

2024/05/31/金曜日/雨後曇り、時々日差し今月は毎週いつものお蕎麦を食べることができた。有難いことだ。しかし訪ねた回毎に並ぶ人が増えてしまい、今週はとうとう直線では足らず、折れ曲がりで並んでしまった。嬉しいのは、いかにも蕎麦好きな女性一人のお客さんを見かけるときがっかりするのは、新入社員風男性複数が、いつまでもおしゃべりして、蕎麦屋で長居するとき。そんなのに限って十割をトワリ、とかいう笑蕎麦が伸びちまう!ワサビの効き目がゆるんじゃう!おやまあ、今日は蕎麦の味が違うよいつもより美味しいかも!と思ったら常陸秋蕎麦ではなくて、尾花沢の最上早生だって。打ち方も、締め方もよろしいついでにいつもぬる過ぎる蕎麦湯が今日は熱めで、なんか嬉しいやねえ、得した気分だよ

2024.05.31

コメント(0)

-

釧路をめぐる ⑥ ファームから帰る、家に帰る

2024/05/30/木曜日/曇り5/21-22↓シュタイナー学校の生徒さんが作ったらしい、ワックスペーパーの星↑最高に気持ちのよいコンポストトイレ2種シャワーは使わずに殆ど登山の過ごし方だったので、釧路に戻る道すがら温泉に寄って夕ご飯を回転寿司のお店で摂ることになった。こんな気ままなプランが成立するのも、移動を一手に引き受け、かつこの地域に詳しい旅仲間がいればこそ!この辺りでは、道の駅的な複合施設に温泉が一緒にあるというケースが多いみたい。その名も可愛いい赤いベレーという温泉!赤いベレーは丹頂鶴の事を示すようで、すぐ側には渡りの丹頂鶴を観察する場所もあった。やや、熱めの湯の、こじんまりとした温泉狭いけれど、こちらのサウナが私にはとてもよい温度で、直ぐに汗が出たのだった。夕暮れの日の名残りが幣舞橋を照らす頃、釧路っ子お馴染みらしいなごみ亭春採店にて、晩餐。名称を忘れてしまった、釧路ソウルフードなんぞも注文できてバラエティに富む。ただし。神田で回転寿司をばたまにランチする身には、江戸のお寿司を贔屓するかなぁ。夜分に訪問客の方との会合もあり、2時間ほど歓談する。充実の最終夜となる。翌朝久しぶりに7時近くまだ眠りこけて、雨の音を聞く。今まで好天だったが最終日は雨降り。最終訪問地の、釧路湿原西側の恩根内の木道を歩くプランは、同行の方が膝を痛めて躊躇したが、当人の希望もあって少しだけ過ごした。↓湿地の中の底なし沼?に竿をさして深さを測る。水芭蕉に似た花が群生していた。↑サトイモ科 ヒメカイウ というらしい。お天気だと野鳥観察も楽しめるようだった。その後空港からほど近い、山花温泉隣接の、レストランはなしのぶで、そういえば北海道に来たのに、ラーメンを食べてない!事に気づいて塩ラーメンを食べたのだった。雨に濡れて冷えた身体も温まる。こうして道東釧路の旅が閉じる。

2024.05.30

コメント(0)

-

釧路からめぐる ⑤ ソフィアファーム 2日目

2024/05/29/水曜日/空気やや重く日差し強い5/20 朝早く、別棟の住人、台湾の若者はファームを出た。私は早朝目覚めたので周囲を少しお散歩した。遠くで母牛と子牛が草をはんでいる。昨日は、一泊するゲストハウスの清掃をしたくらいで、何もお手伝いができていない。↓右端に小さく一晩過ごしたハウスその向こうには平原が見える。十勝平野?今日は少しお役に立てると嬉しい。昨夜バーベキューをした場所に集合。トラックの荷台の水タンクを満杯にするチーム、おやつの、オーガニックなジャガイモをざっくりカットするチームに別れ作業。やや離れた放牧地まで車移動する。私たちが到着すると、大好きなオヤツがもらえるとぞろぞろ牛が集まり始める。大人は大人、子牛は子牛でまとまって移動しているのが面白い。その数20頭ほど。おや、どうしたことかボスのモーリーが来ない。みなでトラックに乗り込み牧草地一帯を偵察。ツイに姿を見せなかったモーリーはこの2日後、何もなかったようにオヤツを食べに来たそうだ。牛にまみれて私たちは、次なる作業の搾乳小屋へと移動する。このファームでは全ての牛たちが角をカットされない。考えてみたら、牛が本来持っている角が不要な筈がない。何かの感覚器官⁈かもしれないではないか。人間の都合という枠からはみ出すものは当人の生理を無視して削除されるって怖いことだ。人間、いつからそんなに偉くなったのか。神をも恐れぬ所業なり。お産も自然に進行して、朝覗くと産まれてた、というノリだという。穏やかで無理がない。抗生物質もホルモン剤も投与されない。オーナーさんは手で牛の乳を絞る。優しく歌をうたいながら。この清潔な質素な小屋から、歌声は漏れて有機的に育てられている牧草の上をかすめる。平安と平和そんな朝である。絞ったばかりの牛乳を味わい、朝ごはん作りデザートの自家製ヨーグルトには台湾の生徒たちのお土産、桑の実ジャムをかけて。みんなで食卓を囲み、日々の糧に感謝を捧げる。我が家、と呼べるに相応しい場所。その後は、種から育てた3種類のバジルをポットに移植したり、ポット用の土を混合する作業に没頭。これらが立派に育てばファームプロダクトの人気者、ハーブソルトになる。これをソフトクリームにかけてもオツ!らしいささやかなささやかな援農の後、わーいお待ちかねのソフトクリーム!お代わりはファームからのプレゼント!24時間で三つのソフトクリームを平らげた私たちはまたここを訪ねることを胸に刻み、温泉地へ向かう。のだった。

2024.05.29

コメント(0)

-

釧路からめぐる ④ ソフィアファーム 1日目

2024/05/28/火曜日/雨に風5/19-20さて、かもめ食堂というレストランを見つけお昼はそちらに立ち寄る。シナモンロールとおむすびの食堂ではなかったT^T焼肉屋さん。ホルモンラーメンとか豚丼を提供する駅前食堂なのでした。我らが目指すは本別町にあるソフィアファームドライバーを引き受けてくれている知人は数回訪ねたことがあるらしく、今回コーディネートをしてくれた。感謝!Googleにはソフィアファームコミュニティと表記されている。釧路市内から車で1時間半ほど。脇道に入る時にファームのソフトクリーム販売看板が出ていて迷うことはなかった。週末の午後3時までオープンということで、何としてもそれに間に合うように出かけた私たちである。ここのソフトクリームが、実に実に素晴らしいお味なのだ。今まで食べたどんなソフトクリームとも違う。身体が喜ぶ!そんな美味しさ。私は抹茶とクランベリーソースをチョイス。そのどれもがオーガニックのもの、をまぶして掛けて。うーん、きらきらと美味しい!コーンの部分はサクサクの薄焼きワッフル?ソフィアさんでは様々な地域のシュタイナー学校生を引き受けているのだとか。このコーンは台湾のシュタイナー学校生が作った。これも美味しすぎる!ソフィアさんはバイオダイナミズムを実践している放牧農園だ。昨年有機認証を受けた。今後はデメター認証を目指すという。ドイツ、デメターの歴史は古い。人智学者シュタイナーの凡ゆる社会活動実戦の中で最も発展している分野が、これに関わりの深いバイオダイナミック農法ではないだろうか。オーガニック認証は国ごと地域ごとによって百花繚乱の観を呈しているが、デメター認証は人智学という哲学に基づき、生態系全体を治癒し身体のみならず精神の健康なウェルフェアに寄与するためのスタンダードだ。虫も土も水も空気も植物も人間も家畜も星、月の運行も全体の一部を為すネットワークであり循環なのだ。難しいことは分からなくても一口食べれば、身体はよく理解する。昨今、その身体が怪しいのが喫緊の課題なのだろう。私たちは自然から余りにも遠く離れてしまった。どんな環境でどんな作業をしているのか、少しでもお手伝いができたら嬉しい、そんな軽い気持ちのお邪魔だったけれど、それもあり!なのだった。かつて台湾のシュタイナー学校からエポック授業でやって来た台湾の青年が、3週間の援農を終えて明日台湾の台中に帰国するという。彼のお母さんは学校の先生で、教育現場への疑問が尽きず、仲間とシュタイナー学校を始めたのだとか。そんな両親をとても敬愛して感謝している、という。料理人になりたいという夢があるそうだ。よく気がついて、気持ちよく楽しそうに仕事をする。こんな青年が世界をより良い所にしていくだろう。頼もしい。↓ファーム脇の小川で自生するクレソンのサラダファーム経営者のKさんは料理が旨い!しかも手際が良い!ファームのグラスフェド牛さんの3つの部位の食べ比べも!味にも歯ごたえにも濃淡がある。ジューシーだ。私は元々あまり肉を食べないけれど、このお肉からは素直な、嫌味のない、ほのぼのとした柔らかさが体内にやって来る。なので肉に疲れる、という印象がない。集会所から車で5分くらい上った牧草地の、スコットランドヤード?と命名された丘の5畳ほどの小部屋にお布団を運び、掃除していつでも寝られる準備パートナーのB氏は、ただ今バイクツーリングしながら房総辺りのシュタイナーコミュニティを訪問中らしい。藁のブロックや佐官作業、家作り、牧畜とまあ、何でもこなす、ローラー・インガルス・ワイルダーのお父ちゃんみたいな人だ。

2024.05.28

コメント(0)

-

サントリーホール 三大交響曲の午後

2024/05/27/月曜日/雨が近づいている5/25/土曜日何度訪れても様々な駅からのアプローチで困惑することの多いホールだ。今回はドボルザークの新世界が聞きたくて兎も角チケットを押さえていたが、人気な演目らしく早々と埋まり、私の席はなんと楽譜が覗ける、指揮者渡辺一正氏とご対面の場所。演奏5分前には満席状態、すごいなぁといっても若い方は少なく、日本のアートシーンを支える団塊世代の厚みをしみじみ考えさせられる。ホールは美しく、音はホールを満たして天井を抜けて天空へまで響きの波が見えそうだ。天上的なシューベルトの1番、2番からベートーヴェン、運命へ。コンマスの弓の所作が美しくてびっくり。この曲は弦が優位なんだなぁ、と新世界よりと比較して感じた。新世界は弦は控えめで、何と言っても管楽器の存在感が大きい。大波を超え、その先に新しい世界が広がる様子が浮かぶ。第3楽章から第4へと息もつかさず。あー、たまにはこんな心身の震える時間が大切

2024.05.27

コメント(0)

-

釧路をめぐる ③ 釧路川のカヌー

2024/05/25/土曜日/やや晴れ、夕方寒い5/19/日曜日↑朝散歩、浜辺で釣りやワカメ採り?本日はいよいよ第1ミッション、湿原カヌーの日ありがたいことにお宿まで迎えに来てくれた知人の車で、ヒライワさんと待ち合わせの細川駅へ。↓道端で撮影している方に会い、お花の名前を教えたいただく。白いエンレイソウ、紫はエゾオオサクラソウだとか。群咲いてのお迎え嬉しいな。市内から45分程度のドライブ。駅の可愛いこと!←画像撮り忘れT^Tここからヒライワさんの車でポイントに移動。すなわち釧路川上流へ向かう。車で20分ほどか。昨日は風速8メートルで出廷不能が、本日は4.5メートル。お天気にも恵まれ絶好のカヌー日和。100分程度の路程を下る。私たちはキャプテン?ヒライワさん含め5人の大所帯。そんな大きなカヌーは、もちろんヒライワさんのお手製なのだった。聞けば元々造船所に務めていたけれど、時代の趨勢でカヌーを作ることに。怪しいシイナ氏とも交流があったかな?湿原の中の川なので、高低差は殆どない。川の様子は日本というより外国に来たような印象。川幅は狭くなったり広がったり、その間にヒライワさんが、チンした人を助けたり、汀から出られなくなったバンビを救出した話など楽しく語るままに、悠々と水面をゆく。おしゃべりしながらも、動物観察をしっかりと。国の天然記念物、オジロワシ遠目にはハートの形で佇むツガイ。川の反対側の高木にヒナがいたようだ。エゾシカは両岸から何度か見かけた。好奇心いっぱいに追いかけて来る?姿に大きく手をふると、更に追いかけて来る╰(*´︶`*)╯♡極め付けは丹頂鶴。特別天然記念物ヒライワさんがヒナがいる!ほらほらと仰っていたのだけど、私たち熟女?4人は全然目に入らず…ところが画像を見てびっくり!ちゃんと両親の間でおつむを出してありました!まあ嬉しい。他に泳ぎ、土手の巣穴に入るミンクを見たのだけど、何かな?と訝しんでいる内の、あっという間の出来事だった。ミンクはバブルの頃養殖されて、釧路市内には扱う業者が何軒かあった。今は無い。その時以来湿原に棲みついて湿原の環境に適応し、今や生物相の一部となっている模様。静かに滑るように、低木と空と川以外見えない空間を進む心地良さよ。ここから車で5.6分ばかりの所にある細岡展望台は、釧路川の蛇行が見られる唯一の場所。たまたまボランティアさんがいらして、紙芝居スタイルで湿原の話をしてくれた。日差しは強くてもこの服装!涼しい、夜は寒い。列島改造時代、何とこの蛇行を一部真っ直ぐにする工事が行われたそうだ。湿原の環境のために、今は復元したという。二重に無駄な工事!何と勿体無いことだろう。展示されていた、細岡展望台から眺めた湿原に沈む夕陽の息を呑む美しさ。オオジシギなる渡りの鳥は一度も休むことなくオーストラリアから釧路へ真っ直ぐ飛来するという。それが昨年から姿を見せないのだ。太陽光パネルの劇的増加との因果関係が心配されている。自然エネルギーとは何か、考えさせられながら展望台を離れ、次なるミッションへ向かう。

2024.05.25

コメント(0)

-

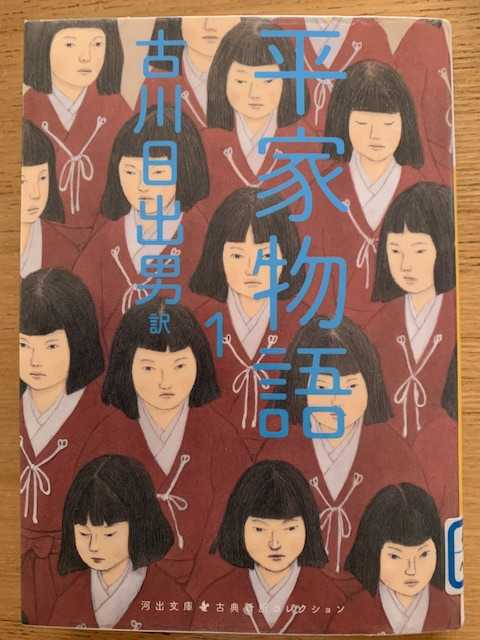

『平家物語 1 』

2024/05/24/金曜日/五月の朝〈DATA〉出版社 河田書房新社訳者 古川日出男2023年10月10日 初版印刷2023年10月20日 初版発行2016年、池澤夏樹=個人編集 日本文学全集09より。文庫化にあたり加筆修正、後白河抄一を加えた。〈私的読書メーター〉〈実に面白い。21世紀の今、容易く読めるように工夫された訳ながら平安末期に生きる人びとの感情や思想、行動が、ひたひたと伝わる。琵琶法師の声が聞こえてくるようだ。鬼界島の段はこれ、文楽で観たが、浄瑠璃は流石に綺麗な本になっている。ところが平家物語はもっとストレートに人間悲哀が描かれている。語り物であるはずなのにウソが感じられない。重盛の虚しくなった後の語り口、お名残惜しいのリフレインは切ない。仏法衰え正道が失われた末法の世から千年、今平家の安倍派なんぞも風の前の塵に等しい。お名残惜しい為政者いずこ、次刊へ。〉「いやはや、いやはや、職員令にはなんとありますでしょうか。『太政大臣は、天皇の師範として、天下の模範となるべき人間である。国を治めて道義を説き、自然界の運行をおのずから調える人物である。もしも適任者がいなければ、空席にしておけ』と、こうです。」今の世よりも、はるかに賢い治世の時代があった。道徳というものが生きていた。平安時代前には男女の区別なく評議が行われていた。紫式部の頃は、すでに女性が漢学を修めるのはやや稀になりつつあった。さらに遡るなら、この島国に暮らす人びとには身分の上下もなかった。故に古来に従い身分の重い低いに拘らず、厩戸王は秀でた人を重用した。かつて。星々の運行と共に、平和に暮らす長い年月を私たちはもっていた。記憶の奥深くには未だ損なわれずそれはある、のではないか。清盛公、六波羅殿、入道。熊野権現のご利益を夢でみるや、清盛は身を慎んでひたすらこれに帰依していよいよ秋津洲の頂上へ上り詰める。平家にあらずんば人にあらず。身分の低いものが上にとって代わる、戦国時代のさきがけか。人びとは末法を見識した。祇王寺の、信濃の善通寺のいわれも、ここに能く知られる。そして今の世につながる。末法の更なる末法の、今の世に。あまりにも面白く豊かな歴史の背景を、祇園精舎の鐘の声の行のみで素通りするのは勿体ない、勿体ない。

2024.05.24

コメント(0)

-

釧路をめぐる ②

2024/05/22/水曜日/薄曇り5/18 釧路博物館へ設計は毛綱毅曠(もづなきこう)。彼は釧路出身で、市内にいくつか手がけた建築を見るツアーなんていうのもたまにあるらしい。ポストモダンな建築家のイメージがあったけれど、この建物は割と大人しめ?尤も博物館なんだから、展示物がメインとなりつつ清浄な空間であること、建築物がうるさくないことが望ましい。先ずは4階から。丹頂鶴の展示が比較的充実していた。背景画は特殊撮影で活躍された方の手になるのだとか。撮影のセンス次第でとてもリアル感が出る。お仲間が、まるでホンモノみたくパチリと。4階から降りる。エレベーターは3階の表示はあれど、反応しない、止まらない。なぜ? 3階は2階の吹き抜けになっていた。ここではアイヌの人びとの暮らしや技術が観られる。興味深い船は丸太くりぬきの底に胴腹は板をヨロイにはぎ合わせてある。しかも縄で。おそらくヨシを編んだ帆のデザインがモダン。あ、ゴールデンカムイが!博物館を出て春採湖から釧路の街や太平洋を眺める。桜は終わり、たんぽぽとアザレアが賑わっていた。更なる眺望がある、とMさんが連れてきてくれたのは仏舎利塔。これは一人の篤志家の寄贈で建立されたそうで、好景気に沸いていた釧路が偲ばれる。ところで炉端焼きは釧路のお店が初めて開いたスタイルとのことで、夕飯はみなでぬさまいさんへ。小さなお店は人気で予約必須らしい。お魚はもちろんだけど、しいたけや野菜がとても美味しい。美人姉妹が焼いてくれます。

2024.05.21

コメント(0)

-

釧路をめぐる ①

2024/05/21/火曜日/釧路は小雨時々強い18/土曜日/晴天、風強し、の中を釧路に向かう。羽田発 7:45 釧路行きは満席朝一番のフライトに合わせて4:30起床で長い一日の始まり。釧路空港に降り立つのは初めてこじんまりとしているけれど新しい。今回の旅は知人が釧路でお宿を始め、そこを訪ねて自然やオーガニックな仲間と出会う、が目的参加者3名プラスお宿の当主夫人いきなり午後予定の釧路川カヌーツアーは風速8メートルのため中止に。急遽、行き先を釧路博物館に変更その前に明日のバーベキュー材料を仕入れるべく、釧路駅前の名高い和商市場へ今が旬のトキシラズ←鮭とか、キングサーモン←鱒悩みに悩んで、キングサーモンにしたけれど、やはりこの時期、この地でしか手に入らないトキシラズにすべきと後悔、先に立たず。この市場は一般客や観光客で賑わうけれど、人口減少に苦しみ、市場も経営が厳しいのだとか。バーベキューにはあとイカの一夜干しとまホッケ、カキを購入。このカキに感動するのである。一般には厚岸のカキが有名だが、実は仙鳳趾(せんぽうし)産が質は上とかで七個購入。見ているうちに、他の参加者尻込みする中で、その場で生を一つ頂く。一番小さいサイズですら、ようやく一口で食べられる大きさ。身はぷっくらとして味は濃い中に磯の香り爽やかで甘味がある。うーん、これが食べられるならぜひ来たいと思う人も増えるのでは⁈釧路にオイスターバーはないのかしらん。お昼は釧路ならではのクロレラ入りの鶏ツユ蕎麦を頂く。蕎麦がみどり色、ツユは濃い味付け生姜を添えて温まる。

2024.05.18

コメント(0)

-

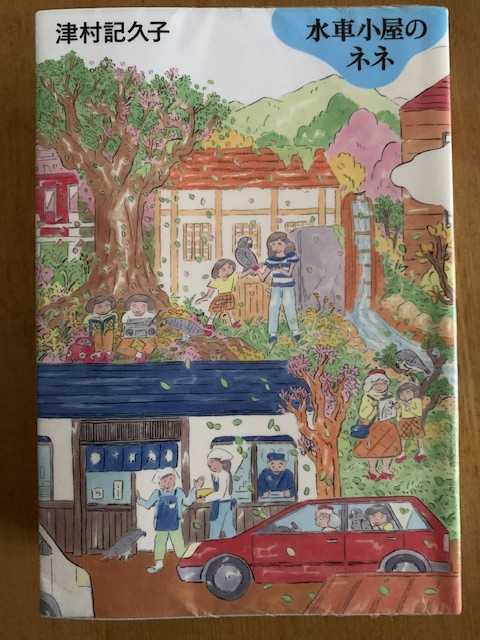

『水車小屋のネネ』

2024/05/18/土曜日/暑くなるらしい早朝〈DATA〉出版社 毎日新聞出版著者 津村記久子2023年3月5日 第1刷2023年10月15日 第7刷初出 「毎日新聞」2021年7月1日〜2022年7月8日連載、加筆修正〈私的読書メーター〉〈読んで直ぐの感想は、じんわり発酵を待つ時間が失われるという一抹の寂しさがあるけれど。何しろ理佐と律の歳の離れた二人の姉妹の行く末が心配で、夜も眠れず瞬く間に読んでしまった。物語半ばに差し掛かった辺りで、瀬尾さんの『そしてバトン‥』読後の長年のモヤモヤが払拭された、というあらぬ方向の感慨を得た。おまけに梨木さん『村田エフェンデイ‥』のオウムが、川の瀬音の聞こえる町の水車小屋で働き者、知恵者ヨウムのネネに転生しているではないか。周囲の大人たち、亡くなった人も含め共に存在している感覚は今に生きる古典の妙を覚え。〉津村記久子さんといえば、『ミュージックブレスユー!』が初読みで、もはや四半世紀近く昔。いやはやエブリシングフロウズだなぁ。津村さんは私より永遠に若いのだけど。理佐キャラがすごく渋くて古風で、津村さんにしたらちょっと異質な。もっとも理佐は今の時間を遡ること40年前の18歳だから、当年還暦間近、まじか。この物語の最高クレッシェンドは理佐とパートナーの結びつく、あの発熱にあるのだろう。二つの魂の素晴らしい出会い。律のその後のパートはその熱が緩く解体していくようで、やや冗長になった印象も残る。津村さん、こんな作家に育ったのか。『まともな家の子はひとりもいない』だっけ?それでも私たち、『とにかく家に帰ります』。そこはヨウムの待つ水車小屋かもしれないし、絵描きのアトリエかもしれないけれど、生きていくのに必要なのはとにかくシェルターとしてのイエなんだ。子どもへの眼差しはぶれない。イエス。

2024.05.18

コメント(0)

-

5月のニット教室

2024/05/17/金曜日/花粉症?が昨日よりDIP編みの手法を学ぶ。先生のサンプルは、コットンヤーン相変わらず、目が整い美しい仕上がり最新刊毛糸玉で紹介されている。ロングループを用いる編み方で、下方の編み地の目や間に針を通して長い目を作ることで面白い表情が現れる。↓先生が先々月着てらしたベストの下部地模様は3色の組み合わせ最新刊、世界の編み物 では、均等ではない段をとりつつの3色で、とても複雑なダイナミズムが生まれる。正にありとあらゆる応用ができる。裏面もかわいい。スヌードやベストを編みたくなる。この編み地は肉厚になるので帽子にも。

2024.05.17

コメント(0)

-

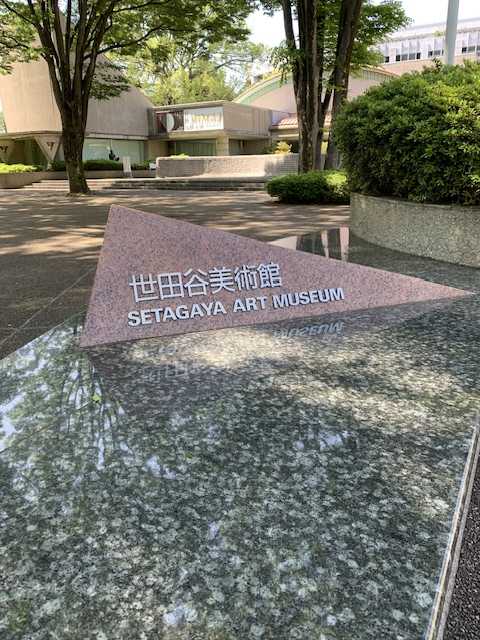

民藝 世田谷美術館

2024/05/14/火曜日/雨上がる11日土曜日の風光る日世田谷美術館は初めての訪問だ。この美術館は何しろ不便な場所にある。今回の訪問で分かったことだが、一番便利なのは小田急千歳船橋からのバスで、環八を真っ直ぐ南下するのがベストかな、と感じた。バスの本数も多いみたい。私は成城学園前駅からのバスを利用したけど、バス下車からの道のりが複雑過ぎる、つまり農園?農道?で迷うこと甚だし。↑迷い迷い歩いていると、こんな立派に維持されている稲荷神社にも出会う。犬も歩けば棒に当たる。お目当ては、これ。平日午前に関わらず、そこそこ人がいる。2年?3年?前の民藝の100年展を観て、元々好きだった、民俗的手仕事にますます強く惹かれるようになった。以来、沖縄壺屋、日本民藝館、益子の参考館、佐久の平和と手仕事多津衛記念館、京都の河井寛次郎記念館、沖縄キジョカの芭蕉布会館、空振りに終わった芹沢銈介美術館などなど随分巡って来た。幼い頃から手仕事に惹かれていた自分であったけれど、柳宗悦の思想に触れるなどして共感する点も多々あり、こんな先人を東大哲学が送り出した戦前もあったんだなぁ、と感じいった。生き方としては河井寛次郎。まだ訪ねることのできない吉田 璋也にも関心がわく。行きたい所が増えるばかりなのだが、小鹿田焼の里は昔から関心があるが中々行けない。今回の展覧会で生産地ビデオの紹介に小鹿田焼が取り上げられていて嬉しかった。唐杵?というのか水の力を利用して陶土をつく時のあの、古代の生き物の鳴き声が山間にこだまする景色があーあれだ!と心をふるわせる。『皿と紙ひこうき』石井睦美←国産ジュブナイルでは私のベストテン入り←で読んだ文字が現実になって見えたきたのだった。↑今回1925年の民藝展示を再現したコーナー↓当時の画像人の掌の息遣いが感じられる、永遠のモダンそんな手触りが好ましい。↓河井寛次郎による陶器の硯、いい!民藝の100年展に比べるといささかボリュームは下がるが、再現コーナーは随分予算をかけたことと想像された。芹沢銈介コレクションの沖縄の紅型の中でも白眉の一枚が展示されていたが、私が目を奪われたのは岩七輪/これは阿仁銅山で有名な地域なものだろうか。黒い石の面取りや卓上で使用する工夫がよい。蝋石製薬煎/焼き物の釉薬の黒とは明らかに違うマットな黒の存在感が、軽やかな把手デザインでとてもモダン刺子の胴着/稽古を付けてもらえる我が子の腕が磨かれるというより、どうか寒い思い、痛い思いをしませんようにという願いが伝わって来るようで、じんわりする。他にバーナード・リーチが小鹿田焼の窯で焼いた水差し、柳宗悦らの出版物の装丁。これらが素晴らしかった。民藝冊子や出版物でたまに眼にする、ビームスの元バイヤーさんデュオの演出した居間もあったが、あまり感心しない。民族的なデザイン応用のセーターはよかったけど。何だろうなあ、深みと命の躍動、誠実で健康な、そんなカタチが見える、表現が重なる、それを観たい。↑私のお買い物。

2024.05.14

コメント(0)

-

オッペンハイマー

2024/05/10/金曜日/晴れ渡るはっきり言って、山崎賢人の陰陽師との選択で迷ったのだった。館内はほぼ満席。この映画館が満席に近いってハリーポッターシリーズ以来かも。驚き。アカデミー賞7部門受賞のきらびやかな覆いはあれど内容は原爆開発の技術者リーダー、理論物理学のオッペンハイマーの物語なのだから。オッペンハイマーは『ご冗談でしょう、ファインマンさん』で知った名前。だけど随分昔の読書なので私の彼へのイメージは原爆開発者として、科学に裏付けされた冷酷な人物、権威主義者 と勝手に虚飾されていた。記憶ってこんなものか。映画を通して見れば、年齢とともに他者に気をつかう繊細な人物だった。そして辛抱強い。当たり前か。コミュニストの元恋人の自殺を知った時に見せた、まるで天涯孤独者のごとき彼の嗚咽は何だろう。ヒロシマ、ナガサキの多くの市井の民の命をこれ以上無い苦しみで奪い去る武器開発の当事者としての嗚咽は無いのか、どうなんだ、と日本人である私は問いたくなる。時の大統領に、泣き虫坊やはもう連れて来るなみたいに吐き捨てられるシーン。これぞアメリカマチズモ漢の能天気なパペット、みたいな大統領。アメリカの観客席ではどう受け止められるのか。原爆実験成功のはしゃぎぶり。この先にヒロシマ、ナガサキの犠牲を知る私たちは科学の成果に、人類史上初めて拒絶した民族だ。そのはずだ。それがまあ、20110311の自爆なのだから。悲劇と皮肉は地球の核まで届く叫びとならん。科学が夢見たものが即、産業と結びつき金儲けに展開され、その端の端のすみっこの、残された甘味をチウチウし暮らしてる私のような人が、この場内にも99%。己の罪悪をひたひたと館外に出る。にもかかわらず五月の美しさを何としよう。フィルターを外すファインマンさんボンゴを叩くファインマンさん妙にそこだけ野生を覚え。

2024.05.10

コメント(0)

-

神田明神、大いなる肯定

2024/05/08/水曜日/突然雨或いは晴れウチの事務所から徒歩圏内に鎮座する神田明神何度かお参りしているが、お札は未だ頂いたことがない。大体ニレイニハクシュイチレイ、できればご朱印、で済ませる不届者。お札をいただこう、商売繁盛の霊験アラタカというではないか。しかもこの地域の、吹けば飛ぶようなウルトラマイクロ事務所で働いてるんだし。↑男坂よりキツイ謎の階段をはあはあ上り、昨日のお昼休みに思い立ちでかけてきた。お参りを済ませ、やはり御朱印を頂く。コロナ以前からこちらでは書き置きのみ、なのだそうだけど、御朱印が丁度収まるクリアファイルが付いてきた。何かと潤沢なんだなぁ。肝心のお札である。左からずいーと眺めていくと右の方にある。それにしてもありとあらゆる人間煩悩のお守りがうち揃い、守備範囲が広うござります。参拝者がまばらで暇そうな雰囲気なので、日頃疑問に思っていたことを尋ねてみた。今お札を求めると、一年後新たに求め直さなくてはいけないのでしょうか?応えて曰く一年で効力が落ちたりするものではありませんが、そのくらいの頻度でお参り頂けるとよいですね。(こんなにあれこれお守りお札があって)、商売繁盛のご利益あるのでしょうか?などと不躾な質問に必ずあります!と、こうきっぱり肚の底から仰るではありませんか。すごい。この大肯定に背中をびしっとどやされ、背筋を伸ばして緩め男坂、降りる。私はあなたの真っ直ぐな心意気を信じますとも。

2024.05.08

コメント(0)

-

クロシェで編む五本指の手袋

2024/05/07/火曜日/小雨3月からのチョー大変だったブリオッシュレース。今は解放されて、ワシワシと細編みだけで編む手袋に取り掛かった。先月立ち寄ったオカダヤさんでサンプルを見て、何だかニットで編むより簡単に5本指が編めそう!とついついサンプルに対応するブリティッシュファインを購入し編み図を頂く。因みにサンプルはグレー×ブルーだったが、あれこれ考えてブラウン×黄色に。そしたらなんと!図書館で借りた冊子に、この編み方で、ミトンタイプで同じ配色を発見!わぁ、すごい奇遇と喜ぶ。指定の針号数より落として、かっちり編んだのだけどどうしても編み目の穴部分が大きい。次はもっと細め糸を使用して、3号くらいで編んでみようかな?と編むたびに手習いばかりが増える。

2024.05.07

コメント(0)

-

稗之底古村址 蛇、水を飲む

2024/05/06/月曜日/曇り、風強いもうゴールデンウィークも最終日。瞬く間に過ぎた、とはいえ詳細を思い出すと色んな経験体験が積もったお休みだ。今年のゴールデンウィークの始めは、長野県原村近くの稗之底古村を娘夫婦と散策した。とても印象的な日になった。◼️プロローグ稗之底古村には実は2ヶ月前、大先神社を探して踏み入ったが、雪に足止めされていたのだった。↓車道からすぐの林は、人の立ち入りが多いのか雪はあまり見られない。↑しかし村址近くなると雪カサは増していく。八ヶ岳南麓は降雪は少なめで、通い始めた30年ほど前に比べ本当に雪が少なくなっていたので思いがけないことだった。結局、大先神社の背戸の台地をうろうろしたあげく絶縁帯入り口も見つけられず諦め帰途に着いた。◼️大先神社?水神社?リターンズ村址近くに車を止めて、入り口を探す。ソーラーパネルとたんぽぽの広場、それは雪の台地だった訳だけど、その涯に絶縁帯を示すオレンジの布が下がった入り口を認め、そこから入る。↓入り口近くの山桜は満開、一ヶ月で姿がすっかり春に今回初めて分かったが、この村址には他にも幾つかアプローチがあり、山間の散歩道からふっと入れる水路と一体となった青い細い橋が目印だ。さて、私たちはここを渡り、一旦車道を越えてまるで小人たちの隠れ家のようなウロのある、木の根本にこんな祠を見つけた。周りは手が入れられているので、地域の方が定期的にご奉仕頂いているのだろう。さて、ここまで足を伸ばす前に、村址に入ってすぐに小さな水路沿いを歩きこんな表示と階段を発見していた。でも水神社とあるので、求めている大先神社とは異なるかも、と先を歩いたのだった。八ヶ岳の雪解け水の流れは美しく、林は輝かんばかりで足元には高山植物の花花それらを踏まないように水路沿いの細い道を一列で歩くのである。先頭をゆく私が突然止まり後ずさる。後ろの二名、えと驚く。ナニナニ!道に蛇の胴体が横たわっているのよΣ(゚д゚lll)こちらも驚いたけれど蛇も驚いただろう。鎌首もたげて水路と反対の藪に入り、先端の裂けた赤い舌をシャーシャー出したり引っ込めたり、まるで小さな炎のようなのだ。三人が固まったままじっとしていると、当初の目的と思われる水路に、頭の方だけ落として胴体は小道に尻尾は先ほどの薮に。蛇、じっと動かない。えー、なになに何してるの?後ろ声、あーお水飲んでる。えーどれどれ、うわ。蛇がお水飲んでる所を初めて見た!水路の水は透明で流れが早い。その中に頭ごと沈ませて、流れの中でゆらゆら膨らんだり萎んだりするみたいにして水と同化して補水しているのである。ゆうに2メートルは超える薄緑色の蛇はゆっくりと優雅な様子で水神社の方へと上って行くのだった。日記に動画が貼れないのを今回ほど残念に感じたことはない。先まで行ったけれど結局、水神社が大先神社だろうとあいなり、始めの地点に戻る。◼️不思議な図形、御神体?図柄が刻まれた石を真ん中に祠が二つ↓石に刻まれた図柄これやはり水分神社のシンボルではなかろうか村の記録を示す看板があった。1570年の記録にも残る古村だったが、この地で作物が実らず木も全て伐採され、結局住人たちは村を諦め、立沢と乙事に移って行った。この乙事はもののけ姫に登場する、おっこと主の名の由来。この辺りではゴールデンカムイもキングダムも撮影されているのだ、そういえば。さて言い伝えでは植松、北原、五味などの苗字は、稗之底村からの移住者とされる、とある。苗字があったということは、戦国時代の敗者や信玄の歩兵たちが集ったのかもしれないなあ。水路工事は四百年前から営まれたものだとしたら、立派な仕事だ。それにあの石に刻まれたのは剣、と見るのが正しいかもしれない。◼️エピローグ偶々、こんな本も読んだ。↓鹿児島睦さんの皿絵あの蛇は青大将と思われる。しかし、私たちにはこの村址の御神体のように感じられ、去り行く後ろ姿に手を合わせたのだ。

2024.05.06

コメント(0)

-

『小林秀雄の恵み』

2024/05/05/日曜日/暑くても爽やか立夏〈DATA〉出版社 新潮社著者 橋本治2007年12月20日 発行初出 「新潮」2004年、2005年、2006年最終章書き下ろし〈私的読書メーター〉〈どんな恵みなのかと読めば存外、小林秀雄の『本居宣長』を論破するような箇所が多々見受けられ刺激的。いきなり第1章から炸裂、源氏物語の中で和歌がどのように仕組まれているか。地の文に対する「生の声」=和歌が身分の上下を無効にする考察が小林秀雄にあったかなんぞとエクスキューズする。橋本氏曰く、小林秀雄は本居宣長を近代知から理解しているが自分は近世は理解しているが近代に疎い、ってそうなの⁈その場所から宣長にかぶく小林秀雄を観察して近代知識人の理解に迫る、と。そして尚小林秀雄を自身のおじいちゃんと仮定し敬愛捧ぐ、とな〉港の見える丘公園の県立近代文学館で開催されている橋本治展。そこで彼の夥しい量の生原稿に目を奪われるだろう。若い頃に何個か潰したらしいワードプロセッサーも展示されていたけれど、いつの間にか手書きの人になっていたのだった。手編みの人でもある。とにかく手を動かす事が好きだった、と想像する。考える手、の人。37歳の時に、ちょっと前にベストセラーになっていた『本居宣長』を読んだ所、悪路を行くバスに乗っている気分になったとか。しかし小林秀雄っていい人じゃん!と思った橋本さん。いい人じゃん、と思わせる小林秀雄の社会人、生活人、家庭人としての骨格が清潔な音を立てている、と私も感じる。その背景の本居宣長なのだね。橋本氏、五十を超えて再び読んだ時には、既に清少納言も紫式部も超訳しており、徒手空拳ではなかったのだった。多分、古典にどっぷり浸かった体験をとおして、小林秀雄に向けてなかなか鋭いツッコミを入れている訳だ。〈「本居宣長をよむ小林秀雄」の本を読んでいる近代的センスの知識人〉なる層を、本書のターゲットにしている橋本さんとしては、小林秀雄に、ほーほーと感心している場合ではないのだ。仮定おじいちゃんとも仰ぐ小林秀雄の本居宣長観に新しい視座をぶつけないでは仮定おじいちゃんは喜ばんやろう!といった橋本流の仁義の切り方なんだろうなあと思う。天晴れ。何となれば、深いトンネルを掘って無意識の内にそれら古典へと橋本氏を辿らせてくれたのが、若いときに遭遇した小林秀雄に他ならない。だから、小林秀雄の恵み。↓長女の白州明子さんと、小林秀雄。白皙の、と言わずして何と讃える美貌小林秀雄が指摘していた、「下順上」から「下剋上」に至る歴史の流れの中で、時代の要求に先駆けて学問の独立に目覚めた中江藤樹なら、大言海が解くでもくらしいを理解する云々への、橋本氏の平安時代からそちらへの長い論考も興味深い。小林秀雄が能の当麻を観て、シテの登壇した刹那、美の敗北者になった件、橋本さんは小林秀雄の著作をさまで読んでない、と弁解を重ねながら、実のところしっかり他の作品も読み込んでいる訳だ。そして終章。私にはこれが一番、本居宣長にも小林秀雄にも近づいていると感じられた。橋本氏曰く「詠むに値するものをちゃんと詠む」が起こるためには、「物のあはれを知る必要」を理解する必要がある。「必要」が二つもあって十分にややこしいが、小林秀雄はこの二つの「必要」を抱えて読者を引っ張て行く二つの迂遠なところは読者用、至近なところは小林秀雄自身、と橋本氏は述べる。どこに出られるかは分からないトンネル、小林秀雄の思想とそんなものと看破した橋本さん。初めて読んだ小林秀雄の著作『本居宣長』を読み終えて、もう一度学問というものをちゃんとやってみようかな、と感じた所が私は大好きで、それこそが小林秀雄の正しい読まれ方なのだ、と思わされた。なら、やはり古典に行くよね、和歌だよね、というのは素晴らしいトンネルの出口だなぁ。でも一足飛びではなく、枕草子を足掛かりにするのがとても用意周到な橋本氏なのだった。↓小林秀雄とお嬢さん、お二人の写真が掲載されていた本

2024.05.05

コメント(0)

-

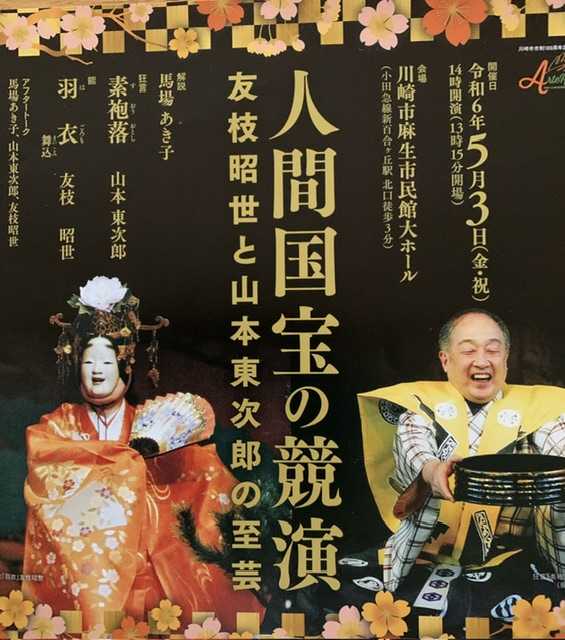

友枝昭世と山本東次郎、馬場あき子

2024/05/04/土曜日/穀雨の末期、7月の暑さホール内アナウンスは人間国宝、人間国宝と喧しい。それが何よと鼻じらむほどである。ご当人は本物であればあるほど耳汚し、そんな芸人であってほしいもの。お上の権威箔付けなんぞ無用。庶民は名人とか達人とか口に膾炙して褒め称えるだけでござります。今回よいなあとしみじみ感じいったのは四世山本東次郎の太郎冠者、素袍落スオウオトシ大杯を干すごとに酔いの回る振り、明るく正直で図々しい様もどこか憎めない。そんな人物を観る側以上に楽しく演じて何のけれん味も見せない。笑顔が実によろしい。高砂の翁おもてな味わい。間も無く米寿のこの芸を先々も楽しみたく、ぜひとも長く演じてくださいますよう。観ている内にひょっとして落語は狂言の発展系?かと感じた。言葉のやり取りのスピード、間の取り方外し方、円熟、円熟。アド2人、東次郎の弟で昨秋亡くなられた山本則俊さん長男の則重さん。身体に恵まれたっぷりしている分、声量豊かにして美声。30年後どんな太郎冠者を見せるだろうか。一番若い凛太郎さんは三世東次郎の芸風を引いたらしい、則直のお孫さん。あの固さが豪放磊落な狂言スタイルに発展していくか?司会役を務められたのが、御歳96歳の馬場あき子さん。いや、これは凄い、とても信じられません。この方はお年をとることを忘れてしまわれたのでしょうか。淡い利休ねずに濃いめのグレーの帯、無地。帯留は濃いめベージュ、モダンで大変おしゃれ、そんな地味色なのに艶やかで目を惹きます。話される内容も用意しているような、その場の雰囲気で如何様にも伸びゆくような。短い時間に何とまあ、滋養に溢れた言の葉の贈り物人というもの、かくありたい。羽衣のワキ漁師は我は白龍と名乗るのも、室町頃に現れた能楽では珍しい。個別の名が付与された一般人なんぞツイぞいない時代の話で、その事に関心を向ける馬場さんは、音曲で露払いしながら仏教を中国に伝えた龍王伝説の行き着いた果てが三保の松原とみなす。なるほど!天の原ふりさけ見れば霞立つ雲路惑ひて行方知らずも天女は羽衣を盗られ、みるみる内ウズの花もしおしおと、涙、汗、体臭、垢、天人五衰の相を呈す。漁師は同情して羽衣を返すが、代わりに舞を見せてほしいと伝える。その態度に馬場さんは、感心する。金品ではなく芸術を求めるのだ、一介の漁師が。ワキ漁師、舘田義博。なかなか風采がよく元気がみなぎっている。羽衣がなければ踊れないと応える天女に、返してもらうと踊らずそのまま天に帰るのではないかと言われ、いや疑いは人間にあり、天に偽りなきものをと返され、恥いる漁師は素直に天女に羽衣を返す。さて、馬場さん。さすがにこの言葉で世相をちくりと刺す。東遊の舞、序の舞、他天界の舞を踊り人間の住む地を寿いでやがて春霞の中に消えてゆく春霞棚引きにけり久方の 月の桂の花や咲く げに花桂 色めくは春のしるしかや 面白や天ならで ここも妙なり天つ風 雲の通ひ路吹き閉ぢよ 乙女の姿 暫し留まりて この松原の 春の色を三保が崎 月清見潟富士の雪 いずれや春の曙 類ひ波も松風も 長閑なる浦の有様さて友枝昭世である。彼の羽衣を白州家、武相荘庭で観たのはいつだったか。妙にドラマチックで、天女が肉的過ぎた記憶がある。今回は美しさ儚さ蘇りを味わった。後から知るのだが、今回付けた能面はいつもの小面ではなく、若女?面で、少し目の穴が大きくそれだけで体の負担が少ないのだとか。考えてみればお三人の年齢は足すこと269歳!平均年齢限りなく90歳!お元気の秘訣は毎日の肉食、お酒ですと!はあ〜〜蕎麦、高山茶は降参でございます。

2024.05.04

コメント(0)

-

落語をきく

2024/05/02/木曜日/びっくりな涼しさ、高原の夏先週聴いた落語落語はいいなぁ。こんな艶やかな語りこそ庶民の宝さて私が楽しんだのは柳家三三さんざの明烏あけがらす小すみさんの音曲おんぎょく昇太の身体から発する雰囲気、語り口、間の取り方なんかはいいなぁとも思うのだけど。創作モノというのがそもそも、なんだなぁ。やはり多くの語り手によって歳月、磨き上げられた古典はよろしいなぁ。ダイレクトには知らなくても、吉原もキセルも甘納豆、なんてのもよく分かるし、落語の場面場面が自分とつーと地続きで嬉しくなる。それに対して創作物。退職サラリーマンの夢破れた老後は何だか語り手の昇太と結び付きすぎて、また今の時代が繁栄され過ぎて元気が湧かない。小すみさんはその点、華やかで元気がみなぎって声も360度響き渡って良かった!今必要なのはこんな明るさなのよ。何でも政府給付留学生でイタリアでミュージカルの修士を得ているのだとか⁈はあ、そんな方の惚れ込んでいる三味線、さのさに都々逸信州信濃の新蕎麦よりもあたしゃあんたのそばがいい〜西洋音楽の一面かジャズを三味線で演奏してくれました♪でもね、さすがは噺家のみなさん、まくらが噺よりも笑いをとってました(^^)

2024.05.02

コメント(0)

全19件 (19件中 1-19件目)

1