PR

X

カレンダー

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

テーマ: ★☆沖縄☆★(2902)

カテゴリ: 映画➕アルファ

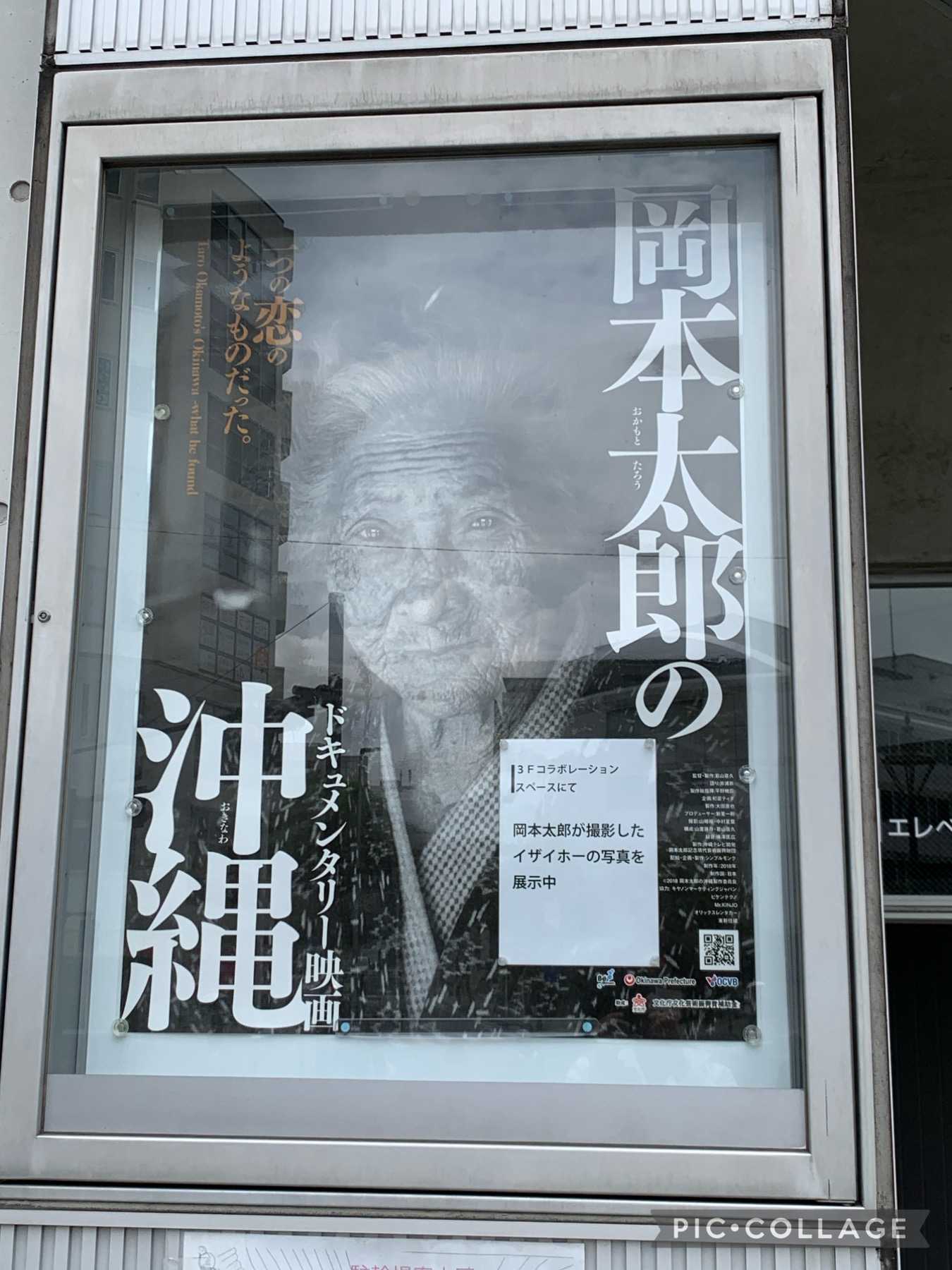

念願叶う。

殆ど太郎の同名書物に沿った画像と

今現在の沖縄を被らせるカメラワーク

もちろん当時はあって今では失われたもの

がある。例えば

久高島のイザイホー

岡本太郎が撮影をしてそれを公開する事で

島の人に衝撃をもたらせた

風葬

そのスキャンダル仕様は相も変わらずなマスコミの

介在による、こんがらがりが一層、関係者を

惨めな境遇に陥らせる、という展開なのだ。

今回その事へ取材は慎重に入っていった。

久高島の祭祀を司るノロ、大変気高い風貌の、

その女性のお孫さんのことばは、風葬の写真公開が巻き起こした憤り、困惑を慰撫し、包み込むかのように思われた。

そしてこのフィルムの中でもっとも重要なことば

「むかし、人は生きるということはどういうことかを考えていた。

今、私たちは生活をどうするかしか考えていない」

岡本太郎という人はとてつもなく大きい振れ幅の人間だ。

彼はパリが芸術家の溜まり場、毎日が祝祭日のような1930年代に18歳から10年暮らした。

絵で表現することの根源を見極めるためだろうか、

ソルボンヌでやがて哲学、美学、心理学、民俗学を学ぶ。

特に民俗学の泰斗マルセル・モースに学んだ事が彼に大きな影響を与えたのは疑いない。

何しろモースの下からは、かのレヴィ・ストロースらが輩出されたのだから。

敗戦という未曾有の経験を通して塗り替えられていく日本 物事の価値観をフランスで作り上げた自分

そんな自分の祖国の、これぞアーキタイプと思われるものを求道し、 ついに太郎が出会った沖縄 、なのである。

そして、心ある沖縄の人びとはそんな太郎の気持ちを丸ごと受容したのだった。

御嶽の場

太郎は言う。そこは何もない、何もないことによって豊穣である。 ただきよらかさに満ちた元初の祈り

人間とはこうしたものではなかったろうか。

ありのままに生きる人間とは。

太郎はその御嶽のエネルギーを作品へ注ぎ込んだ

あの、太陽の塔へ

太郎の居間からは芭蕉がエネルギッシュに育ち放たれている。まるで沖縄をいつも思い出せるように。

あわや失いかけた所で救われた 芭蕉布

平敏子さん、という人間

存在そのものがすばらしい。

芭蕉布を織ること

嘘をつかない、正直な仕事

カイコではなく、葉から人間の手が直接生み出す糸

この扱いにくい繊維を見事な糸に紡いで折り上げる

平敏子さんが持ち得た技術

それを支えた生き方、身の振る舞い、一つ一つに

涙がこぼれてしまう。

かたじけなさに涙がこぼれる。

昨年9月に101歳の生涯を閉じられた。

沢山の弟子、跡を継ぐ人びとを育てて。

なんと見事な生涯であろうか。

沖縄本島の東にあって、600年続いた女たちの神への祈りは豊漁と航海の安全のみならず、名護の女性が語ったように、本質的には 根の国=女の国からの、日本、アジア、世界全体をも包括する祈りだったのかもしれない。

イザイホーはもう失われたが、その祈りは、それを大切に思う人びとの心の裡に場所を変えたのだ。

芭蕉布やエイサーや紅型ややちむんの形になって、沖縄で日本で花開いていくのだろう。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[映画➕アルファ] カテゴリの最新記事

-

映画 シビル・ウォー をみる 2024.10.19

-

「Tove」 踊らずにいられない魂 2024.08.27

-

RRR 火と水、ダンシング‼️ 2024.08.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.