PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)シンガポールのこと。

(69)星の国ライフ 食とワイン(時々日本のお酒)

(175)シンガポールの美術館・ 博物館・ギャラリー

(25)ドラマ&映画等など。

(115)フランス旅行 ワイン

(11)フランス旅行 美術館 & オペラ座 等など

(30)ロシア旅行 美術館&クラシックバレー 等など

(15)オーストラリア旅行 ワインと動物

(4)アセアン諸国 旅行

(6)日本への帰省

(14)シンガポール 観光スポット

(9)アメリカ旅行 美術館

(4)読書&映画 村上春樹

(20)読書 原田マハ

(26)読書 「古事記・日本書紀」「ギリシャ神話」「昭和史」等々。

(44)読書 「神の雫」&「マリアージュ 最終章 神の雫」

(6)シンガポールから日本のこと。

(124)シンガポールから世界のこと。

(93)本帰国で再発見!

(78)コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

テーマ: 美術館・展覧会・ギャラリー(8216)

カテゴリ: 本帰国で再発見!

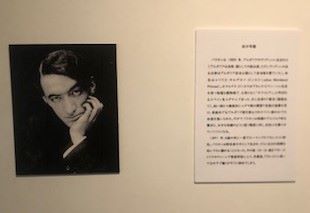

ジュル・パスキン(1885-1930) 「花束をもつ少女」1925-1926

北海道立近代美術館(道近美)で6月16日まで開催中の「どこにいてもよそ者だった。越境者パスキン展」に行って来ました。道近美は全国の美術館の中でも「エコール・ド・パリ(第一次世界大戦後、主に1920年代にパリで活躍した画家たちの総称)」の絵画やガラス工芸の所蔵が多いのが特徴です。

ジュル・パスキンと言えば「花束をもつ少女」と自ら命を絶ったという事ぐらいしか知らなかったのですが、今回の展示でスペイン系ユダヤ人としてブルガリアに生まれ、ルーマニアやヨーロッパ各地、キューバ、アメリカ、パリと越境者となった事情、父親との確執で特に母親の死後家族とは疎遠であった事、妻(エルミーヌ)と恋人(リュシー)の間で不安定な関係を続け「芸術家は45歳以上生きながらえる必要はない・・」と常々語っていた事を実践するように45歳で命を絶った事などを知りました。

1922年

入口のすぐ近くに展示されている大きな絵は「放蕩息子」で、タイトルを見てすぐエルミタージュ美術館で見たオランダの画家「レンブラント」の「放蕩息子の帰還」を思い出しました。「新約聖書」で語られた内容で父親から譲り受けたお金を放蕩で使い果たした息子を許すという話ですが、パスキンの場合は結局は父親に許しを請う事も父親が博愛の心で息子を迎え入れる事はなかったようです。

同時代の画家「キスリング」「アンドレ・ドラン」「スーチン」「シャガール」「ユトリロ」「藤田嗣治」の絵もあり。久々に本物の絵が見られる幸せを感じました。

そしてこれは凄い!と思ったのは子供向けの4種類の「ワークシート みる・かんじる・あらわす」が用意されていて「画家の絵具箱でたくさん減っている絵具は?」「この絵の中で触ったら柔らかそうな物は?」「女の子は何て言って自己紹介してる?」と質問があり、裏面にはこの質問の答えのヒントになる事が分かりやすく書かれています。もし自分が子供の時に絵を見てこんな質問に答える機会があったらと・・。「絵ってそんなに難しい物ではないんですよ」と優しく言って貰えているようで、これも貴重な経験でした。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[本帰国で再発見!] カテゴリの最新記事

-

交流戦 MVPは満場一致で日ハム「水谷瞬選… 2024.06.20

-

「中秋の名月」のために用意したい「羊羹… 2024.06.18

-

「北海道神宮」札幌まつり「神輿渡御」最… 2024.06.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.