2008年06月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

受験生の夏休みのワナとは?

受験生の夏休みのワナとは?夏休み! 大学受験の天王山と言われます。 高校生にとっては、学校も休みになって、 1日中勉強に没頭できる理想の日々です。 浪人生だって、高校生には負けてられません。 受験勉強のスイッチもONになって、 ハリキリすぎてしまう時期でもあります。 多くの受験生が夏休みに失敗してしまう大きな落とし穴とは、 計画の立てすぎです。 絶対に終わるはずのない計画をフツーにたててしまいます。 計画を立てたときには、やる気にみなぎっているからということもあり、 本当に実現する気でいます。 しかし、冷静になって考えれば分かることなのに、 そういった判断ができなくなってしまうんです。 「夏休みは9月まで」 それぐらいの気持ちで臨まなければ、 夏休みの計画を全て終わらせることはできません。 8月までに終わらせなければ、という思いが強すぎると、 できなかった時に襲ってくるショックが大きすぎます。 夏休みはやる気になるのは非常に良いことですが、 自分のペースをよ~く考えて、 そしてできなかったとしても絶対に最低限の予定さえ終わるようにしておけばよいのです。

2008.06.28

-

英語全訳ノート(泥臭い勉強こそが英語力をアップさせる)

「英語の力を見るだけで、その受験生の実力がわかる」 南極老人は、受験生の英語の和訳を見るだけで、 その受験生の学力・得意・不得意・性格など、さまざまなことが分かると言います。 英語が苦手な原因が英語にはなく、 国語が苦手なことにあるということもよくあります。 自分がその英文の話題について、 全く基礎知識を持っていないことが原因になることもあります。 英語の力をつけたい時に、 まずやって欲しい勉強が全訳なのです。 全訳ノートの作り方 1.英文を左のページに貼ります。 2.和訳を右のページの上部に貼ります。 3.自分が書いた訳を右のページの下部に貼ります。 4.自分が間違った箇所(英文・日本文)を蛍光ペンで引きます。 (各箇所の色を変えておくと、見やすくて良いですよ) このようにノートを作れば、自分だけの弱点ノートができあがります。 全訳は時間がかかってしまって・・・と思う人もいるかもしれません。 そういう場合は、勉強時間の取れる日曜日だけでもかまいません。 ぜひ、泥臭く英語の全訳の勉強をしてみてください。

2008.06.27

-

英語を速読するための正しい音読のやり方とは?

英語を速読するための正しい音読のやり方とは? 「音読をしててもなかなか英語を読むスピードがあがりません。 どうしてでしょう?」 英語の音読は、英語の速読に大いに役立ちます。 ただし、やり方を間違えてしまうと、期待ほどの成果を得ることができません。 たとえば、H君も間違った音読をやっていた1人でした。 とにかく音読ではスピード重視にして、 ひたすら息継ぎもせずに、一息で1文を読む癖をつけていたそうです。 (短い文の時には、2文以上読むこともあったそうです。) 一気に1文を音読していたので、文の途中の切れ具合を見つける練習ができていなかったのです。 音読で鍛えて欲しい力の1つに、 スラッシュリーディングという力があります。 次の例文を見てください。 Audrey telephoned all her friends the next day to tell them about Sophie. オードリーは、翌日、友だち全員に電話をしてソフィーのことを教えた。 この英文を一息で読むことも可能ですが、 できるだけ意味の切れ目を意識しながら音読することが大切です。 Audrey telephoned all her friends (オードリーは友だち全員に電話をした) the next day (翌日) to tell them about Sophie.(ソフィーのことを彼らに教えるために) このように、文の意味の切れ目を意識するだけでも、 英文に対する反応速度が変わってきます。 そして、英語を前から前から読む練習になって、 英語を速読することができるようになるのです。

2008.06.20

-

上手なノートの取り方・作り方を練習する方法とは?

上手なノートの取り方・作り方を練習する方法とは?受験生が10人いると、 ノートの取り方は人それぞれ。 ただ必要なことのみをシャーペンだけで記入しているノートもあれば、 カラフルにだれが見ても分かりやすいノートもあります。 誰が見ても分かるぐらいきれいにていねいにノートを取りなさい、とは言いません。 しかし、時間が経ったときに、自分が見て分かるノート、 理想的には何度も反復練習したいと思うノート作りをすることが大切です。 必要以上に時間と手間をかける必要はありません。 しかし、小学生でも必要な、ノートの取り方を学校では教えてくれません。 また、自分から積極的に他人のノートを見せてもらうこともありません。 だから、意外とノートと言うのは閉鎖的なものなのです。 ノートの取り方を伝える時に、 あれこれ細かい指示を出す必要はありません。 原則とお手本さえ示せば、 生徒は思い思いに工夫し始めます。 きっちり細かく指示を出しすぎると、 オリジナリティーも出ませんし、自分で試行錯誤する力を奪ってしまいます。 大切なのは、絶えずノート作りを改良するように導いてあげることです。 ゴールはいつも一歩目の前、 だから、いつまでも工夫し続けることができるのです。

2008.06.18

-

数学3C勉強会(スピード解法)

数学勉強会の写真です。 ミスターステップアップの勉強会では、 1時間に50問近くの問題を解説します。 1問あたりに1分もかけません。 各問題のセルフレクチャーの方法を伝えて、 その週のうちに塾生に復習をやってもらいます。 「できる感覚」を会得するためには、 1問1問丁寧に研究してはいけません。 そうではなくて、できる感覚の持ち主の思考回路をコピーすることがポイントです。 数学ができる人は、 1問1問ゆっくり考えていないからです。 むしろ、一つの問題を秒殺していきます。 一目で、ゴールまでの道筋を見つけます。 その「できる感覚」を会得するための勉強会なのです。

2008.06.16

-

若者との接し方―デキない子どもの育成力

野球の練習のノックのポイントは、ギリギリで捕れそうなノックを打ってあげることです。その方が、集中力が高まり、最後の一瞬に自分の力以上の能力を発揮することがあります。そうやって球際の集中力を高めることで、紙一重のプレーにも強くなるわけです。 受験でも同じことが言えます。例えば、今の時点でも合格できるぐらいの大学を志望したならば、自分の限界を超えようとするほどの勉強をすることはできません。自分では、「無理かもしれない、でも行きたい!」そう思える大学を目指して勉強するからこそ、受験勉強が濃縮された1年となりえるのです。 難しいなと思ってしまうぐらいの大学に挑戦しましょう。あきらめずに飛び込んだ人が志望校合格を勝ち取ることができます。 紙一重の練習をするからこそ、受験の神様に出会えるのです。

2008.06.14

-

朝から塾に来れません!その理由とは?

朝から塾に来れません!その理由とは? 「朝寝坊してしまいました・・・」 普段は朝から勉強しているS君が、いつもより遅れて塾にやってきました。 「どうしたの?」 と、遅れた理由を聞いてみたところ、 無意識のうちに目覚まし時計を止めてしまっていたようです。 受験生は朝が勝負! 朝から勉強できるかどうかによって、その日の勉強量が決まります。 そのため、朝寝坊してしまっては、 その1日を遅れを取ってしまうんです。 「早く来ないとダメじゃないか!」 と、声をあげておこったところでどうなるものでもありません。 受験生にとって睡眠は、 勉強と同じぐらい大切な、そしてデリケートな問題だからです。 S君に昨晩、何時に寝たのか聞いてみました。 「ついついテレビを見てしまって、2時になってしまいました。」との答え。 別に見たい番組があったわけではないのですが、 一度テレビを見てしまうと、そのままズルズル1時間以上見てしまったそうです。 1日しっかりと勉強をして家に帰った時に、 ついついテレビに手が伸びてしまいます。 見たいわけじゃないけど、ただなんとなく・・・ そういう受験生は少なくありません。 しかし、その間にも刻々と睡眠時間は奪われていきます。 テレビを一切見るなとまでは言いません、 しかし、見たいわけでもない番組のために時間を浪費してしまっている受験生が多すぎるのです。 夜のテレビをやめるだけで、 朝の目覚めがスッキリします。

2008.06.12

-

英作文勉強会

英作文勉強会の様子です。 英作文では、こなれた日本語をどんな風に英訳するのかの第一感を養うことが大切です。 「あっ、この英語はso~that構文を使ったら良いんだなぁ」 英作文を家作りに例えると、 構造は骨組みに当ります。 しっかりとした骨組みを組み立てることができなければ、 家を建てることはできません。 同じように、どんなに英単語・英熟語を知っていても、 構文が間違ってしまえば、正しい英文を書くことはできません。 骨組みさえ組み立てることができれば、あとは周りを固めていくだけです。 英作文勉強会では、その第一感を養うトレーニングを行います。 自分が作ろうとした骨組み 他の受験生が作ろうとした骨組み 正しい骨組み それらをチェックしていく中で、より強固な骨組みを立てられるようにしていきます。 英作文で勝ちに行きます!

2008.06.11

-

「三角関数:和→積の公式・積→和の公式は覚えた方が良いですか?」

「三角関数:和→積の公式・積→和の公式は覚えた方が良いですか?」 Sさんから質問がありました。 三角関数は覚えるべき公式が多いので、公式を知らなければ、解けない問題も多くなります。 そこで、公式を覚える優先順位をつける必要が出てきます。また、忘れた時のためにきちんとその公式を導けるようになっておく必要があります。 理想を言えば、公式を覚えていて、公式を導ける。 公式を覚えるのは、問題を解くスピードを上げるため、公式を導けるようになるのは、忘れたときのリスクを減らすためです。 まずは、自分の必要性に合わせて、公式との付き合い方を考える必要があります。

2008.06.10

-

カリキュラム改定の時期のポイントとは?

春から勉強している受験生にとっては、 受験勉強を始まって2~3ヶ月経ちました。 初めの頃からスタートした教材もそろそろ完成してくる時期です。 気をつけて欲しいことが2つあります。 それは、これまで勉強してきた教材がきちんと仕上がっているかの最終確認を怠らないこと。 また、次の教材を始めたとしても、今まで使ってきた教材は引き続き勉強することです。 学校の定期テストの勉強にムダが多いと言われてしまうのも、 ここに関係があります。 どんなに頑張ってテスト勉強しても、 定期テストが終わってからその復習を続ける受験生はまずいません。 一時的にできるようになっていたとしても、 1週間もやらなければすぐに忘れてしまいます。 新しい教材を始める時にも、 これまでやってきた教材をきちんと復習し続けられるかどうかが肝心なのです。 新しいカリキュラムを作成するときに、 これまでの教材の復習の時間をいれていますか?

2008.06.08

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

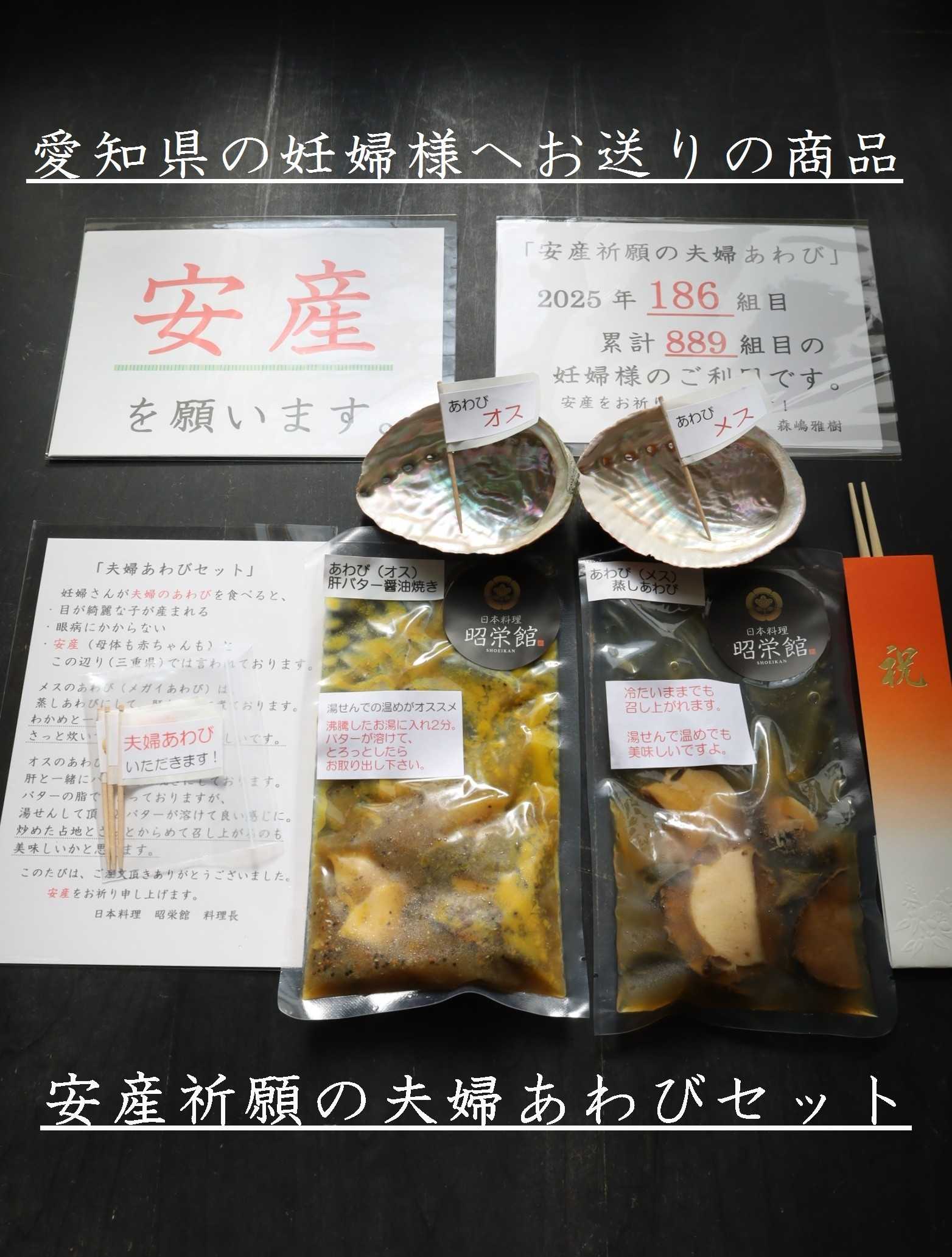

- 妊婦さん集まれ~!!

- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…

- (2025-11-20 17:50:33)

-

-

-

- 障害児と生きる日常

- 特別支援学校で段ボールの車制作。

- (2025-11-19 21:40:51)

-

-

-

- ●購入物品お披露目~~●

- 【ダイソー】毎年買ってる100円のク…

- (2025-11-20 14:03:55)

-