2013年08月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

★点と点★

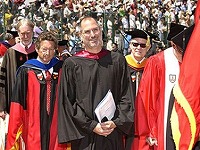

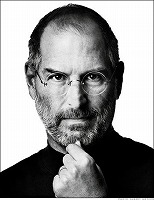

★点と点★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日もスティーブ・ジョブズ氏の言葉です。スタンフォード大学の卒業式で行われたスピーチの要約です(すこし長文)。最初は、点と点をつなぐ話です。私はリード大学を6ヶ月で退学しましたが、本当に辞めるまで18ヶ月ほど大学に居残って授業を聴講していました。ではなぜ辞めることになったか?その理由は私が生まれる前に遡ります。私の生みの母親は、若い未婚の大学院生で、彼女は私を養子に出すことを決めていたのです。彼女は育ての親は大学を出ているべきだと強く感じていたため、ある弁護士の夫婦が出産と同時に私を養子として引き取ることになっていました。ところが、私が生まれる直前に、本当に欲しいのは女の子だと。そういういきさつで、養子縁組を待っていた今の両親は夜中に「予想外に男の子が生まれたので欲しいですか?」という電話を受けたのです。彼らは「もちろん」と答えました。しかし、生みの母親も後で知ったことですが、母親は大学を出ていない、父親は高校も出ていませんでした。そこで、生みの母親は養子縁組の書類へのサインを拒みましたが、何ヶ月か経って、今の両親が将来私を大学に行かせると約束してくれたので、気持ちが整理できたようです。これが私の人生の出発点になったのです。17年後、実際に大学に入りましたが、私はあまり深く考えずにスタンフォード並みに学費の高いカレッジを選んでしまったので、労働者階級の親の収入のほどんどは大学の学費に使われていました。半年もすると、私はそこに何の価値も見出せなくなっていたのです。人生で何がやりたいのか私自身に考えがなかったですし、それを見つける手助けを大学がどうしてくれるか思いつきませんでした。なのに自分はここにいて、親が生涯かけて貯めた金を使い果たしている。だから退学を決めたのです。それが全てうまく行く道だと信じて。もちろん当時はかなり怖かったです。ただ、いま振り返ると、これが人生で最良の決断だったのです。というのも、退学した時点で興味ない必修科目は受けなくてもよく、自分にとって面白そうな授業に集中できたからです。寮には自分の部屋もなく、夢を見れる状態ではありませんでした。夜は友達の部屋の床に寝泊りさせてもらってたし、食費のためにコーラ瓶を店に返して5セント集めしたり、日曜夜はハーレクリシュナ寺院のご飯を食べに7マイル歩きました。これが私の楽しみでした。こうした自分の興味と直感に従うだけの多くの体験があとになって値段がつけられない価値に変わったのです。ひとつ具体的な話をしてみましょう。 リード大学には、当時おそらく国内でも最高のカリグラフィ教育がありました。見渡せばキャンパスにはポスターから戸棚に貼るラベルまで美しい手書きのカリグラフィばかりだったのです。私は退学したのですから普通の授業はとる必要もないのでカリグラフィの授業を受けて手法を学ぶことにしたのです。私はそこでセリフやサンセリフの書体について習ったり文字と文字のスペースを変えていく概念についてつまり異なる文字のコンビネーション手法など素晴らしいフォントの作り方を学問として学びました。フォントは、美しく、歴史的にも、芸術的にも、科学で把握できないほどの緻密さでしたのでそれは私にとって魅力的な発見となったのです。 フォントは、人生の役立つという期待すらありませんでした。しかし、それから10年経って最初のマッキントッシュ・コンピュータを設計する時にその知識が役に立ち、マックの設計に組み込むことにしました。こうして初めて美しいフォントを持つコンピュータが誕生したのです。もし私が大学であのコースを寄り道していなかったら、マックには複数の書体も字間調整フォントも入っていなかっただろうし、ウィンドウズはマックの単なるマネに過ぎないのでこうしたパソコンがいま世界に存在しないかもしれません。もし私が大学を退学していなかったら、あのカリグラフィの授業に寄り道することはなかったしパソコンには素晴らしいフォント機能がないかもしれない。もちろん大学にいた頃の私には、未来を見据えて点と点をつなげることはできませんでした。しかし10年後に振り返えると、とてもハッキリ見えることなんです。もう一度言います。未来に先回りして点と点をつなげることはできない。君たちにできるのは過去を振り返ってつなげることだけなんだ。だから点と点がいつか何らかのかたちでつながると信じなければならない。自分の根性、運命、人生、カルマ、何でもいいから、とにかく信じるのです。歩む道のどこかで点と点がつながると信じれば、自信を持って思うままに生きることができます。たとえ人と違う道を歩んでも、信じることが全てを変えてくれるのです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今やっていることが将来どのように役立つのか。なかなか見えにくいでしょう。だから、やる気も起きないし、必要性が感じられない。だけど、ジョブズ氏の言葉にあるように、「将来きっと役立つだろう」と信じて続けること。それが、いつか本当にそうなる日が来る。恐らくこのようなことをジョブズ氏は言いたかったのではないかと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アップルコンピューターを創業し、iPhone、iPad、iPodを発売。時代の先駆けとなったイノベーター(革新者)の言葉に触れるにつれ、自分の立ち位置とかあるべき姿を考えさせられます。今日のテーマはスティーブ・ジョブズの「点と点」でした。twitter

2013年08月30日

コメント(0)

-

★もし今日が人生最後の日だとしたら★

★もし今日が人生最後の日だとしたら★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のテーマは「今日が人生最後の日だとしたら」です。普段の生活の中で、なかなか人生の最後を考えることは少ないですね。私達は「いつか死ぬこと」は知っています。しかし、それよりも普段の生活に追われて、その「いつか」について考える機会はあまりないのではないでしょうか。それよりも、目先の事を考える方が忙しい。私毎ですが、昨日ようやく娘の「夏休みの一研究」の手伝い?が終わりほっとしたところです。このように「今やらなくてはいけないこと」の対応に追われ、先々のことを考えることはあまりありません。アップルの創業者であるスティーブ・ジョブス氏は、スタンフォード大学の卒業祝賀スピーチで、このようなことを述べました。『もし今日が自分の人生最後の日だとしたら、今日やる予定のことを私は本当にやりたいだろうか?』大変有名な言葉なので、ご存知の方も多いと思います。【ジョブズ氏の講演です(日本語字幕付き)】ジョブズ氏は、人生を左右する重大な決断に迫られたときに、この言葉を手がかりに決断を下してきたそうです。今自分がしていること、また、今日これからやろうとしていることは、今日が人生最後の日だとしたら、本当にそれをするだろうか。これを日常生活のなかで、常に意識していると、自分の行動がかなり変わってくるのではないでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今年に入り、フェイスブックを始めました。職場の同僚に誘われて、私を含め3人で始めたのですが、最初のうちは「いいね」をたくさんもられるように、いろいろとネタ探しや写真撮影にこだわっていました。しかし、段々時間が無くなり、続けるか辞めるか迷っていたときに、ジョブズ氏の言葉に出会いました。もし今日が自分の人生最後の日だとしたら、フェイスブックを私は本当にやりたいのか?そう考えると、いやもっとやるべきことがあると思い、フェイスブックは「長期夏休み中」としました(まだアカウントは生きており、復活は可能ですが・・・)。でも、もう復活することはないでしょう。フェイスブックを辞めて2ヶ月経ちますが、特に不便さを感じていないからです。ジョブズ氏はこんなこともおっしゃっています。『最も重要な決定とは、何をするかではなく、何をしないかを決めることだ。』非常に示唆に富んだ言葉ですね。今日のテーマはスティーブ・ジョブズの「今日が人生最後の日だとしたら」でした。twitter

2013年08月27日

コメント(0)

-

★転職活動が活発に★

★転職活動が活発に★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のテーマは「転職」です。日経新聞は、離職率が3年ぶり上昇したと発表しています。厚生労働省が8日発表した2012年の雇用動向調査によると、働く人に対する離職者の割合(離職率)は14.8%となり、前年比0.4ポイント上昇。上昇は3年ぶりで、雇用環境の改善で転職する人が増えています。自分の意思で辞める「自己都合の離職」が9.8%から10.3%に上昇。人員整理など「厚生労働省が8日発表した2012年の雇用動向調査によると、働く人に対する離職者の割合(離職率)は14.8%となり、前年比0.4ポイント上昇しています。自分の意思で辞める「自己都合」が9.8%から10.3%に上昇。人員整理など「事業所都合」は1.2%から1.0%に低下した。離職率は景気悪化局面で高まることがありますが、その場合は「事業所都合」が増えます。また、転職者のうち、転職後の賃金が前職に比べ増加した人は32.3%で、前年より3.8ポイント上昇し、減少した人(30.4%)を上回っています。入職率と離職率の合計「労働移動率」は29.6%となり、3年ぶりに上昇したことから、厚労省は「有効求人倍率の改善を受け、新しい就職口を求めて労働市場に参入する人が増えた」と分析しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・バブル経済の崩壊、リーマンショック等で不況になり、企業の採用活動が消極的になると、必ず新卒の採用を抑制します。そこで、大学等を卒業するときに希望の業界や仕事に就けなかった人は、好景気になって企業の採用活動が活発化すると、転職活動に積極的になります。また、同じ仕事でもより良い条件を求めて転職する方もいます。それが「転職後の賃金が前職に比べ増加した人」のデータからも読み取れます。そして、退職すると欠員が発生するため、その社員を補充する必要があるので、企業は採用活動をせざるを得ません。このように不況期の後に好景気になると、必ず転職市場が活発化します。日経新聞の発表は、この不況期後の転職市場の活発化の様子を伝えているものです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・しかし、転職は慎重に考えていただきたいと思います。景気が良くなったから「今がチャンス」と思いがちですが、転職して後悔している方も少なくありません。安易な転職は大ケガのもと。私は、転職とは「高速で走っているクルマから、別のクルマに飛び移るようなもの」と説明しています。うまく飛び移ることが出来ればいいのですが、失敗すると大ケガをします。もしかしたら命取りになるかも知れません。よく考えて、しっかり準備してから行動にうつしましょう。今日のテーマは「転職」でした。twitter

2013年08月25日

コメント(0)

-

★新卒ニート3万人超★

★新卒ニート3万人超★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8月8日の日本経済新聞によると、今春に大学を卒業した約56万人のうち5.5%にあたる『約3万人』が就職や進学をせず、その準備もしていないと発表されました。この調査は、文部科学省が実施したものです。文科省の学校基本調査速報によると、今春の大卒者は55万8853人で、卒業後に就職も進学もしていない人は全体の13.6%の7万5928人に上るそうです。そして、このうち内定を得られないまま卒業し、就職活動を続けている人や進学の準備をしている人は4万5158人にとどまり、残る3万770人はどちらの活動もしていないそうです。内訳は男性が1万6882人、女性が1万3888人とのこと。一方、大卒者のうち37万5959人が就職し、就職率は67.3%で前年比3.4ポイント増え、3年連続で上昇しています。しかし、このうち雇用期間の定めのない正社員などとして就職した人は35万3173人(63.2%)。前年より1万8078人増えています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ここからわかることは・・・今春大学を卒業した学生 55万8853人。就職した(できた)学生 37万5959人(67,3%)。そのうち正社員で就職した学生 35万3173人。非正規社員で就職した学生 2万2786人( 4,1%)。進学も就職もしない卒業者 7万5928人(13.6%)。こんにち大学を卒業しても正社員で就職できる人は67%しかないということ。そして、進学も就職もしない人が7万人もいるということです。これには色々な事情もあるので、学生だけを責めることはできません。学校の支援、その地域の求人の状況など、様々な要因があるからです。私は、この7万人の卒業生がこれからどうなるのか、とても心配しています。それは、来年の春に卒業する新卒学生との競争になり、さらに競争が激化するからです。そして、3年が経過してしまうともう新卒扱いされなくなり、どこかに中途採用で就職するしかありません。しかし、今度は中途採用となると、企業は即戦力を求めるため、未経験者は非常に不利になります。とりあえず、繋ぎの仕事として始めたアルバイトが、生涯の職業になってしまうかも知れません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・現在のところ、政府は新卒学生の就職活動のスタート時期を遅らせて、3年生の3月になる可能性が高いのですが、就職活動のスタートを遅らせても企業の内定発表時期は変わりませんから、スタートを遅らせるほど短期決戦になります。そのため、精神的、思考的に就職の準備が整っていない学生は不利になります。特に短大生のように、就学時期が短い学生は非常に不利になることが考えられます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私は、新卒ニート(この言葉はあまり好きではありませんが)は、来年度以降も横ばいを続け、なかなか減少していかないと考えています。安倍政権になり、アベノミクス効果が期待されています。このまま好景気が続くと、企業の採用活動が活発になり、募集人数が増えていくでしょう。反対に、現在は少子化により学生が減っています。いつか、企業の採用人数と卒業生の数がイコールになる時期が来ると思います。その時になって、ようやくこの新卒ニートの問題が解決させるだろうと考えています。今日のテーマは「新卒ニート」でした。twitter

2013年08月22日

コメント(0)

-

★人に好かれるコツ その1★

★人に好かれるコツ その1★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のテーマは「人に好かれる」。物事を成し遂げるためには、スキルが必要です。知識とか技術ですね。クルマを運転するためには、道路交通法という法律を理解したり、実際に自動車を操作するための技術が必要。もっと身近な例では料理。どのような食材を、どのように調理するか、いわゆるレシピを理解していなければいけません。また、それを知っているだけでは料理はできません。レシピを基に調理する技術も求められます。レシピに「弱火」と書かれていれば、弱火がどの程度の火力なのか実際に作ってみないをわかりません。知識+技術=スキルです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このような、一人で出来るものなら、スキルを身につければ大抵のことが出来るようになります。水泳、自転車、語学・・・etcしかし、仕事など組織や集団で実行する場合は、他者の応援があるかないかが成果を大きく左右します。極端な話、本人にスキルがなくても、スキルがある人が代わりに実施してくれたり、手伝ってくれれば実現出来てしまいます。大きなことを成し遂げようとすれば、自分のスキルだけでは実現出来なくなってきます。例えば、学園祭や文化祭のようなイベント。本人のスキルよりも、いかに周りの協力を得られるかどうかが重要になります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・だから、人に好かれることが大切になります。では、どうしたら人に好かれるか・・・。心理学者のロバート・チャルディーニさんは、人に好かれるための6つの法則を紹介しています。◇外見の魅力◇類似性◇称賛◇単純接触効果◇協同◇連合今日は、この6つのうちの3つをご紹介します。◇外見の魅力どんな場面でも第一印象が大切です。その第一印象を大きく左右するものは、実は服装になります。わかりやすい例を上げると、制服。警察官の服装を見ればすぐに「あ、おまわりさんだ」と気付きます。または白衣。もし、病院に行って診察室に入ったとき、医師が白衣ではなく「スーツ」を着ていたらどうでしょう?「あれ?」と思いますよね。人はまず外見で相手を判断します。その外見の大きな要素を占めているのが服装。だから、身支度を整えることが大切になります。他にも髪型や化粧も重要ですね。人間中身も大切ですが、このように外見を整えることも同じ位大切になります。◇類似性人は自分と同じ共通点があると、それを身近に感じます。例えば、出身地が同じとか、住んでる場所(住んでいた場所)が近くだった、また同じ学校を卒業していたなど。そんな共通点があると、自然と相手に親近感を持ち、一気に新密度が増します。もっと細かい点でいうと、メガネやバッグなどの小物。ゴルフなどの趣味。好きな食べものや飲み物。こんな細かいことでも共通点があると、自然に好意を持つようになります。これをうまく活用するためには、もし近づきたい相手がいれば、まず相手の真似をすることです。こんな例がありました。ある学生の話ですが、どうしても入社したい会社がありました。そこで合同企業説明会に行きます。そこで説明している人事担当者の話を聞きつつ、しっかりと細かい点を観察します。髪型、メガネ、ネクタイ、スーツ、時計、靴、カバンなど人事担当者の服装や持ち物をさりげなくチェックします。そして、自分もさっそくそれを真似します。全く同じではなくても大丈夫、同じようなものであればOK。その姿で写真を撮り履歴書に貼ります。また、会社訪問や試験を受けます。そうすると、人事担当者もその学生に親近感を持つようになります。◇称賛ほめられて悪い気がする人はいません。相手をいい気分にさせておいた方が、こちらのペースに乗せやすくなります。見え透いたお世辞は、かえって不快感を抱かせるもとになりますからNGですが、相手の良い所をさりげなく指摘することは、お互いのコミュニケーションの活性化になります。動きが悪いとき、そこにオイルをさします。そうすると、摩擦が小さくなってスムーズに動くようになりますね。それと同じように、相手をほめることは相手との距離を縮めたり、滑らかになる働きがあります。相手を自然にほめることが出来るようになるためには、普段から人の良い点を見つけることが出来るようになる必要があります。髪型を変えたとか、化粧を変えたとき。また、いつもスカートを履いている人がスラックスを履いてきたときなど、いつもと違う服装をしているときなどに、さりげなく「今日はいつものと違うね」と言えるようになるとOK。ほめるというと良い事を言わなくてはいけないと思いがちですが、そうではなく「いつもと違う」ということを伝えるだけで大丈夫です。「あら探し」は誰でも出来ます。しかし、良い点を見つけるには練習が必要。まずはいつもと違う点を見つけられるようにしましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のテーマは「人に好かれる」。ロバート・チャルディーニさんの、人に好かれるための6つの法則のうち、◇外見の魅力 ◇類似性 ◇称賛についてご紹介しました。明日は、◇単純接触効果 ◇協同 ◇連合をご紹介します。twitter

2013年08月18日

コメント(0)

-

★ブラック企業の特徴 その2★

★ブラック企業の特徴 その2★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。本来なら金曜日の更新ですが、明日は早朝から外出のため今日更新しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のテーマも「ブラック企業の特徴」です。今日は昨日の続きですが、引き続き施設について。建物に足を一歩踏み入れたところからになります。・入り口が汚い・スリッパがない・受付で誰も対応してくれない・電話が鳴っているのに誰も取らない・廊下にやたらと物が置かれている建物に入ったらまず上を見ましょう。入り口はキレイでも、よく見ると「クモの巣だらけ」という会社があります。また、よくスリッパに履き替える企業があります。特に食品関係の会社に多いですね。それはいいのですが、肝心の履き替えるスリッパが無いということがあります。ある会社での出来事ですが「スリッパに履きかえてください」と張り紙がされていますが、そのスリッパが無いためしょうがなく靴下で入社したところがあります。受付で事情を説明したところ、後でスリッパを届けてくれましたが・・・。そのときに私が不思議に思ったことは、これまでその会社を訪問した人はいなかったのでしょうか?また、受付で誰も対応してくれないという場合があります。中で働いている人は「チラっと」こちらを見ているので、私がいることは知っています。しかし、誰かが対応するだろうと考えているのか、誰も来ない。そのうち、一番若手と思われる方が渋々来て、やる気の無い声で「どんなご用件でしょうか?」と質問してきました。これが、もしその会社の大口のお取引先だったら、このような対応にどう思うでしょうか?このようなところから、お客様が逃げていくのです。受付で誰も対応してくれない会社の特徴として、「電話に出るのも遅い」ですね。電話が鳴っているのに、平気でおしゃべりしている会社もありました。全国的に有名な大手企業でしたが、この光景を見て「こりゃ~ダメだ」と内心思いました。他にも私がぜひ皆さんに関心を持ってもらいたい点として、廊下や階段の踊り場の荷物です。良い会社は、まず廊下に物が置かれていません。以前は観葉植物が置かれているところもありましたが、最近はそれも置かれなくなりました。皆さんは、廊下に荷物があっても当然と思うかも知れません。しかし、これは絶対にあってはならないこと。なぜなら、万が一のときに逃げられなくなるからです。会社の規模が小さくても、一流といわれる企業には、廊下や階段の踊り場に荷物は絶対置かれていません。消防法という法律でも、通路の確保のため、荷物は置いてはいけないことになっています。可能なら外の非常階段も見てみましょう。平気で物が置かれているということは、法遵守の意識が希薄であり、また危機管理意識も無いということになります。通路に荷物を置くということは、社員の安全確保という意識が薄いからできることです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ある会社にお勤めの方が相談に来られました。地元では一流企業で知られた会社です。私がその理由をうかがうと、社長から節電のため「非常口」の誘導灯の電源を落とすよう指示されたそうです。そこで「ウチの会社もいよいよ危ない」と、真剣に転職を考えたとのこと。非常時のための非常口の誘導灯。その電源を落とすということは、非常時に逃げられないということになります。つまり「社員の命よりも節電の方が大事」と社長は考えているわけです。私は、このような経営者の考え方が、実はブラック企業化のきっかけだと考えています。表向きは地元の一流企業ですが、実態は「隠れブラック企業」ですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このように、駐車場、建物の入り口、通路や階段だけ見ても、危ない会社は見分けられます。今日も「ブラック企業の特徴」について綴りました。twitter

2013年08月15日

コメント(0)

-

★ブラック企業の特徴 その1★

★ブラック企業の特徴 その1★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。本来明日更新予定ですが、本日更新します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のテーマも「ブラック企業」です。昨日のブログの反響が大きかったため、補足します。私は平成15年まで法人を対象とした営業をしていました。また、平成22年はある大学のキャリアセンターに所属し、求人開拓をした経験もあります。これまで私自身が企業訪問して、「確かにここはウワサ通りの会社だな~」と思うところがあります。そんな会社の特徴をいくつかご紹介します。駐車場編・駐車場にゴミが散らかっている・「来客用」と書かれている駐車場にその会社の営業車が 停められている・社員用の駐車場に、違法改造車と思われる会社が多数停 まっている・クラウン等会社の重役用社用車が会社玄関に停められて いるのに、来客用駐車場が遠くにある。長野県等地方都市の場合、自動車が主たる交通手段になります。そのため、どの企業も駐車場が確保されていますが、この駐車場にその会社の姿勢が表れています。例えば、駐車場にタバコの吸殻が落ちている会社って、結構見受けられます。また、「来客用」と表示されているところに、その会社の看板が記されている営業車が停められていたりします。これではお客様が来社されても車を停められません。しかし、そうゆう会社に限って、事務所など社内の至るところに「顧客第一」という張り紙が貼られています。また、違法改造車とまではいかなくても、真っ黒いウインドフィルムを貼られたシャコタン(シャコタンって、わかりますか。車高を落とした車のことです。)のセルシオやレクサスが駐車場にズラ~っと並んでいると、どんな人が働いているか想像つきますよね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私が以前勤務していた会社があります(7月4日のブログ)。今思い返すと、この会社の玄関のすぐ横に、『会長車』。次に『社長車』を停めるスペースがありました(ちなみに、会長車はプレジデント。社長車はセドリックでした)。その次に『来客用』と書かれたスペースがありましたが、なんとそこは舗装されておらず、砂利が引かれただけでした。この会社の役員たちは、会社で一番大切な人は誰だと考えているか、これを見ただけでわかりますよね。お客様は2の次なんです。このような会社が長く繁栄を続けられないのも当然。そして、そのような会社を選んだ私も未熟でした。良く会社を観察してください。1社だけだとわかりませんが、数社見比べれば誰でもわかります。その会社の体質や特徴が、必ず表れています。次回も、ブラック企業の特徴を取り上げます。twitter

2013年08月13日

コメント(0)

-

★ホワイト企業★

★ホワイト企業★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のテーマも「ブラック企業」ですが、その反対に位置する企業もあります。そのような優良企業を最近は、ホワイト企業と呼ばれているようですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・長野県伊那市にある伊那食品工業株式会社。かんてんぱぱシリーズで有名となりました。この会社のスゴイところは、48年間毎年売り上げ高が増えていることです。それも無理をして増加しているのではなく、社員のやる気を引き出すことで達成しています。その「社員のやる気を引き出す」ために、塚越寛会長がしてきたことが、社員を大切にすること。塚越会長はこのように語っています。「万が一社員や社員の家族の身に何かが起きたら、私は完全に面倒を見る。5年ほど前のことだが、社員の自宅が火事で全焼した。消防署から第一報が入ると、私はすぐ陣頭指揮に立った。「第1班はすぐに駆けつけろ。状況がわかったらオレに知らせるんだ。第2班は炊き出しの用意をして現場へ急行すること。そして、第3班は待機だ」社員は火事の現場に駆けつけてきて、それぞれ着るものや家具をカンパした。会社は被災した社員に建て替え資金を貸し出した。利息は一切取らない。火事に限らず、私は困っている社員がいれば何でも面倒を見る。そして、約束したら絶対に守る。この50年間それを続けてきた。」このような社長(現会長)のためなら、一生懸命働こうという気持ちになりますよね。それが、48年間毎年増益増収という結果に繋がっています。塚越会長や伊那食品については、下記のサイトや著書をご覧ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・塚越会長の著書は『真の経営者となにか』を知るために、ぜひ多くの方に読んで頂きたいと思います。私見になりますが、『ブラック企業とは、経営者としての資質が無い人が、利益目的のために経営している会社』と考えています。だから、ブラック企業かどうかは、経営者の質で決まるといってもいいでしょう。経営者の質で決まるということは、経営者が変わらないとその会社の体質も変わらない。つまり、ブラック企業に入社してしまうと、転職するしか道は無いことになります。今日のテーマは「ホワイト企業」でした。twitter

2013年08月12日

コメント(0)

-

★ブラック企業は本当に黒いのか★

★ブラック企業は本当に黒いのか★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のテーマは「ブラック企業」です。 ブラック企業って、なにが黒いのでしょうか?建物の外観。そんなことはないでしょう・・・たぶん。ブラック企業という言葉が一般化したのは、おそらく2008年に出版された『ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない』(翌2009年に映画化)の影響が大きいでしょう。ブラック企業が出現した背景に、1991年のバブル景気が崩壊し企業の経営体制は「なるべく無駄を省く」として「コスト削減」に比重を置いてきました。そうした理由により、正規雇用・非正規雇用を問わず従業員に過重な心身の負担や極端な長時間の労働など劣悪な労働環境での勤務を強いるような企業を「ブラック企業」というようになりました。ネットで検索していたら『ブラック企業大賞』というサイトを見つけました。なぜブラック企業大賞にノミネートされたのか、ちゃんと裏づけまで発表されている点が他のサイトと違います。また、サイト上から投票できる点もユニーク。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このようなブラック企業が生まれる理由を、糸井重里さんは東洋経済の取材にこのように答えています。 「ブラックになるのは、やっぱり稼ぎ方がまだ見えてないからですね。」「お客さんがおカネを払いたくてしょうがないものをつくればいいって考えてます。だから、稼げないというのは、何かが相手にとって魅力がないんだと思います。」「どうして売れないんだろう?じゃなくて、売れないものをつくってるからだって。」「ぼくらは、本当にほしいものを、人を困らせるんじゃない値段で買いたいという人と付き合いたいんです。ほしくないって思われたら、そっかあ、ほしくないのかあ。ザンネン!ってあきらめる(笑)」。「楽しそうな働き方が、これから大企業ではあんまりできなさそうな気がするんです。小さい場所は楽しいんです。名前を呼び合う関係じゃなくなったら、大変になるんです」。【東洋経済オンライン】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ブラック企業になってしまう理由として、まず売れる商品を開発できない、または作る技術がない。そこで、売れないものを作ることになります。でも、そのままでは当然売れないから、社員に圧力をかけて無理に売らせたり、極端に価格を下げて売ることになります。極端に価格を下げれば、儲けが出ませんから、低賃金になります。また、ブラック企業大賞にノミネートされている企業を見ると、ほとんど急成長した企業です。売り上げが急成長しているということは、それだけ働いている人に負荷が掛かっているということになります。実際、ワタミ株式会社の傘下企業である「ワタミフードサービス」は、アルバイト従業員の勤務時間を3分単位で記録し、端数を切り捨てて賃金計算を行っていました。そのため、2008年6月に217人に対し、合計約1,280万円の未払い賃金を支払いました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・では、ブラック企業の反対となる企業はないのでしょうか。そのような優良企業はたくさんあると思いますが、次回に長野県にあるかんてんパパで有名な『伊那食品』をご紹介したいと思います。今日のテーマは「ブラック企業」です。twitter

2013年08月08日

コメント(0)

-

★人柄は大事、でも人柄だけではダメ★

★人柄は大事、でも人柄だけではダメ★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のテーマは「人柄」です。人柄って大切です。誰だって、良い人柄の人と仲良くなりたいですよね(笑)。考え方はひねくれている、性格は悪い、何事も自分中心で自分勝手、という人と仲良くしたいとは思わないでしょう。笑顔で、いつも明るく、考え方も前向き。そんな人となら仲良くしていきたいと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・仕事も同じで、笑顔で、いつも明るく、考え方も前向きな人と仕事をしたいと思います。でも、それだけではダメ。残念ながら、人柄だけ良くても就職できません。それはなぜか。会社は仕事をするところだから。当たり前のことだけど、大切なことです。仕事とは、その会社に対して何らかの労働力を提供することが求められます。そして、会社に貢献することも求められている。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・会社とは、利益を追求するところです。もし利益が出ないと最悪の場合、倒産ということになります。その利益を生み出すためには、売り上げを上げるか、経費を削減するしかありません。そのどちらかで、会社に貢献することが社員に求められています。だから、人柄がいいだけではダメで、どのような形で応募する会社に貢献できるか(もしくは、貢献したいと考えているか)も語れるようにすることを心掛けてください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・かっては、性格が良ければ就職できるとか、人柄さえ良ければ大丈夫、という時代もありました。「あの人感じがいいね」とか「あの子、愛嬌があるね」というだけで採用された時代があったのです。今の日本では信じられないですが・・・。それは、作れば売れる、(店頭に)並べれば売れる、という古き良き時代のお話し。一人ひとりが、自分なりの強みを作ること。そして、それを武器に、この経済資本主義の世界で戦わなくてはならない時代になりました。焦ることはありません。5年10年と時間をかけて、自分の強みを磨き、高めていきましょう。今日は、現在は「人柄+α」が求められる時代になったことをつづりました。twitter

2013年08月06日

コメント(0)

-

★面接官の質問を理解していますか★

★面接官の質問を理解していますか★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のテーマは「質問を理解する」です。面接官が今、何を質問してきたのか、質問の内容や意図を充分理解してから応答していますか。模擬面接を通して感じることは、訊いたことと違う趣旨の返答をされることが時々あるということ。しかも、しっかり準備してきた人ほど、そのような傾向があります。最初、私はとても不思議でした。なぜ、このような質問と応答のズレが生じるのか。しかも、面接の練習をしてきた人ほど、時々起こるのです。そのうちに段々と、その原因がわかってきました。それは・・・模擬面接を何回も練習するなど準備してきた人は「コレを訊かれたらこう答える」というように、反射的に答えてしまうため、面接官の質問をしっかり聞いて理解するという意識が希薄になってしまうことがあります。また、以前『面接はプレゼンテーションと一緒』とお伝えしましたが、その意識が強く出すぎて、訊かれたことに答えるのではなく、言いたいことをしゃべりすぎてしまう傾向があるということです。面接官との「言葉のキャッチボール」という、面接の基本がおろそかになってしまい、ついつい自分の一方的なおしゃべりになってしまっているのですね。これでは面接官に「コミュニケーションが取れない人」という烙印を押されてしまいます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自分の伝えたいこと、言いたいことはしっかり準備しておく。しかし、訊かれたら話すというスタンスは崩さない。訊かれてもいないのに話したら、アピールではなく、自己チュー(自己中心)になってしまうでしょう。練習するほど、この自己チューになりがちになります。かといって、練習しないとしゃべれないのも事実。そのため、面接の練習や模擬面接は、面接官を変えて練習することが大切です。キャリアセンターで模擬面接をするとしたら、面接官役の人を変えて頂いて練習をするようにしましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・また、面接官の質問の意味がわからなければ、逆にこちらから質問して意図を確認しましょう。質問されていることが知らないことなら正直に「勉強不足でわかりません」と言ってもOKです。あいまいな知識で適当なことを返答すると「いいかげんな人」と思われるだけです。ついつい面接では、「なにを話すか」ということに意識が向かいがちになりますが、まず、面接官がなにを知りたいのか、を理解することに務めましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・これまで、面接の注意点を5つご紹介してきました。今日はその最終回、「面接官の質問を理解する」でした。twitter

2013年08月04日

コメント(0)

-

★第一印象を意識していますか★

★第一印象を意識していますか★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のテーマは「第一印象」です。自分なりに将来のことも踏まえて、自分の意志や希望を明確に考え、言語化できるようにした。あとは、面接で質問されたらすぐ答えられるぞ、という状態まで準備ができたとしましょう。ここまで来れば「なにを訊かれても大丈夫」「さあ、早く質問してくれ」という心境になっているかも知れませんね。自己アピールならコレを話そう、志望動機を訊かれたらコレだ、という位に準備を整えていざ面接。と、なる訳ですが、もうひとつ準備して欲しいことがあります。それは、第一印象のUPです。第一印象を高めるために、笑顔や挨拶、イスの座り方を練習しましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なぜか・・・なぜでしょう・・・それは、人は無意識に第一印象で相手を判断や評価しているからです。この『無意識』という奴がやっかいなんですね。無意識だから、判断や評価しているという自覚がないまま、相手を見ているわけです。なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。それは、これまでの私達の生活習慣に原因があります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私達の祖先は、長い間狩猟生活をしていました。日本人は農耕民族といわれますが、それは弥生時代以降のことで、それまでは狩猟生活をしていました。ヤリや石オノを持って、山や草原などで獲物を確保します。この狩猟生活、大変なのは時と場合によって、自分がエサになってしまうことがあります。山に入って、ガサガサと音がした。ヤリや石オノを持って身構えます。その時、出てきたのがシカやウサギだったら、追いかけて捕まえなくてはなりません。そうしないと、食事にありつけないからです。反対に、クマや狼だったら、急いで逃げなければなりません。追いかけるか、逃げるか。この判断にかかる時間は、当然短いほうがいいですよね。判断に時間がかかれば、獲物に逃げられてしまうか、自分が襲われてしまうからです。『一瞬で判断する』この習性が、今の私達の『第一印象で人を判断する』習慣になっているわけです。だから、いかに第一印象を良くするかが大切です。そこでマナーが重視されるわけです。しかし、あまりにこれを意識している人が少ない。「しっかり挨拶をしましょう」と言っても、ペコリと頭だけ下げたおじぎ(正しくは、首だけ曲げたおじぎ)をする人がなんと多いことでしょう。入室してイスに座る。実は、この段階でもう不採用になっている人もいるのです。不採用の理由に本人は気付いていないので、「自己アピールが足りなかったかな~」とか「志望動機があいまいだったかな~」と思っている。だから、同じ過ちを何度も繰り返して、その都度不採用になり、段々自信をなくしてしまうわけです。その過ちを防ぐためには、模擬面接が欠かせません。誰かに自分の立ち振る舞いを見てもらわないと、自分では気付かないでしょう。幸い、新卒応援ハローワークやジョブカフェでは、いつでも面接のアドバイスや模擬面接ができます。学内のキャリアセンターを利用したり、ゼミの先生にお願いすることもできるでしょう。面接で不採用が続いているときは、一度誰かに面接の様子を見てもらいましょう。今日は「第一印象」をテーマにつづりました。twitter

2013年08月02日

コメント(0)

全12件 (12件中 1-12件目)

1