全501件 (501件中 1-50件目)

-

ご迷惑をお掛けしています

ブログをご覧くださり、ありがとうございます。更新していないのに、毎日50名を越える方々がこのブログをご覧くださっていることに、本当に感謝しております。暫らく、ブログ更新が出来ません。再開するときには、twitter等でご連絡致しますので、もう少しお待ちください。

2014年02月14日

コメント(0)

-

★ブラック企業を考える その5★

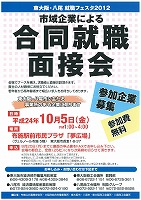

★ブラック企業を考える その5★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。みなさんにとって今日一日が、素晴らしい日になりますよう心よりお祈り申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「ブラック企業を考える」の5回目となります。前回、下記の質問をしました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・先ほど、ブラック企業は大量離職者が発生することを前提に、大量採用する傾向があると説明しました。ここで、あなたに考えてもらいたいことがあります。もしあなたが、あるブラック企業の人事担当者だったとします。大量に採用した若者達が、すぐ辞めると思っていたところ、予想に反してかなり根性がある若者が多くなかなか離職者が出なかったとします。その場合、あなたなら次にどのような行動を取りますか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・さて、あなたならどのような行動をするでしょうか。辞めると思っていたら、辞めなかった。その企業の人事担当者は喜ぶでしょうか。そんなことはありません。答えはその反対。非常に困ります。なぜなら、過剰な人員を抱えてしまうからです。例をあげて考えてみましょう。あなたは、△△△企業の人事担当者です。毎年100人の学生を採用しています。例年ですと、半年で40人位の若者が退職していました。ところが、ある年同じように100人採用し半年で半分強になるだろうと予想していたら、10人しか辞めなかった。つまり、30人の余剰人員を抱えたことになります。仮に給与が1人20万円としたら、600万円余計な人件費を支払うことになりますね。そうすると、会社として、また人事担当者として次に何をするか。営業や販売職であれば、個別の販売目標を高くして売り上げを上げなければなりませんし、それ以外の仕事であれば無給の長時間労働で人件費を抑えなければなりません。そうなれば当然仕事はきつくなりますから、離職者が出てきます。もし、それでも辞める人がいなかったら・・・。次は、さらに仕事をきつくするでしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このように、ブラック企業は早期離職すること自体問題ですが、辞めずに残っても過酷な労働条件で働かなくてはならないことも大きな問題となります。それで体を壊して、働きたくても働けないところまで追い込まれて辞めていく。これでは、本来の意味のブラック企業、つまり現在フロント企業といわれている企業と変わりません。ブラック企業には絶対入社しないようにすること。そのためには、社員の平均在職年数(勤務年数)と平均年齢が参考になります。【業界動向サーチCOM】http://gyokai-search.com/5-kinzoku.htmlここでは業界別の平均勤続年数が公表されています。同じ業界なのに、この平均値より著しく短ければ、その企業はブラック企業と判断できると思います(ただし、創業して間もない会社や、新しく事業を立ち上げたような場合は、当然平均勤続年数は短くなりますのでご注意を)。また、業界別の平均年齢も公開されていますので、比較してみると参考になるでしょう。【業界動向サーチCOM⇒電力】http://gyokai-search.com/3-denryoku.htmこれを見ると、銀行が18位と以外に低いこともわかります。なぜ、銀行の平均勤続年数が低いかは、11月28日のブログでお伝えした通りです。http://plaza.rakuten.co.jp/happylake/diary/201311280000/ブラック企業の特徴に、「合同企業説明会がハデ」ということもあります。ブースをポスターで埋めつくし、ノボリを立てて、学生の目を引くような演出をします。なかには、歩いている学生にチラシを配ったり、自社のブースへ誘導します(キャッチセールスと同じ手法ですね)。そして、説明が面白い。とにかく説明が上手いですね。私も合同企業説明会に行って会場を歩いていると、ついつい引き込まれてしまうこともあります。あと、合同企業説明会参加後のメールが頻繁に来ます。しかも「あなたにはぜひ当社に来て欲しい」と思わせぶりな内容で書かれています。だから、ついつい「この会社は自分を高く評価してくれている」と思ってしまいます。でもそれは大抵の場合、あなただけではなく合同企業説明会に来た学生全員に、同じ内容のメールを送っているんですね(あなたが、ずば抜けて優秀なら別ですが)。他にも、給与が高いということもあります。そのため、気になる会社があれば、業界内で比較してみましょう。業界全体の平均金額と比べて極端に高い場合、「なぜこの会社はこんなに給料が高いのか」と考える習慣を持つことも大切です。給料が高いということは、それだけ仕事がきついとか、給料を平均以上高くしないと応募者が集まらないとか、必ず理由があります。だから、業界全体や同業他社と比較することが大切です。最後までお読み下さり、ありがとうございました。しばらくブログの更新をお休みさせて頂きます。twitter

2014年01月24日

コメント(0)

-

★ブラック企業を考える その4★

★ブラック企業を考える その4★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。みなさんにとって今日一日が、素晴らしい日になりますよう心よりお祈り申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1月14日のブログでも、ブラック企業は新卒採用に力を入れているとご紹介しました。それは、ブラック企業はそもそも社員を使い捨てにしていますから大量の離職者が出ます。それを見込んで大量に採用しなければなりません。新卒採用だと、合同企業説明会で多くの学生と会うことができるため効率的に採用活動が出来ます。また、新卒採用だと、当然初めての就職となります。あなたは転校したことがありますか?もしあれば、前にいた学校と転校した後の学校で色々な違いに驚かれたことだと思います。同じように転職してブラック企業に入った場合、すぐ「この会社はおかしい」とか「この会社は変だぞ」と気付きます。しかし、新卒の場合、働いたことが無いのでわからないのですね。また、おかしいとか変だと思っても、上司や先輩から「こういうものだ」と言われてば「そうゆうものなんだ~」と思ってしまう。というか、そう自分に言い聞かせるようになります。なぜなら、そう思わないとやっていられないから(笑)。だから、ブラック企業はどうしても新卒採用に力を入れざるを得ないことになります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・もう一つ、問題があります。先ほど、ブラック企業は大量離職者が発生することを前提に、大量採用する傾向があると説明しました。ここで、あなたに考えてもらいたいことがあります。もしあなたが、あるブラック企業の人事担当者だったとします。大量に採用した若者達が、すぐ辞めると思っていたところ、予想に反してかなり根性がある若者が多くなかなか離職者が出なかったとします。その場合、あなたなら次にどのような行動を取りますか?続きは、次回ご説明しますね。twitter

2014年01月21日

コメント(0)

-

★ブラック企業を考える その3★

★ブラック企業を考える その3★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。みなさんにとって今日一日が、素晴らしい日になりますよう心よりお祈り申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ブラック企業については、前回で終わりにしようと思っておりましたが、誤解が無いようもう少し具体的に説明したいと思い、今日と次回の2回までブラック企業のお話しをしたいと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ブラック企業という言葉は、もともと今とは少し違った意味で使われていました。もともとブラック企業とは、暴○団とかヤ○ザといわれる「反社会的勢力」の方たちが経営している企業のことを指していたものです。現在は、そのような企業は「フロント企業」といわれるようになりました。【フロント企業】現在、日本にこのような暴○団とかヤ○ザといわれる方々が、どの位いらっしゃるかご存知ですか?警察が把握しているだけで、全国に暴力団構成員と準構成員合わせて約85,200人います。【山口組】したがって関わりのある方々を合わせると、その倍以上の方がいると思います。その人たちも生活をしていかなくてはいけません。例えばアパートを借りたい。現在、アパートを借りるとなれば、不動産会社を通じて契約書を家主と交わす訳ですが、勤務先欄に「○○○組」と書けば、まず契約は断られるでしょう。かといって、「無職」でも貸してもらえません。そこで、形だけは一般企業区別がつかないような企業を作り、そこの社員ということにします。また、反社会勢力自体が不動産会社を経営することもあります。そうすれば、通常の不動産会社では契約できないような人(例えば、外国人の不法滞在者や、警察から指名手配中の逃亡犯など)に貸すことが出来るからです。つまり、反社会勢力に所属している方たちの生活を支えるために作られた企業があり、それをブラック企業とよんでいたのです(前述のように、現在はフロント企業といわれています)。そのフロント企業は、不動産、飲食店、小口金融、販売業など、おおよそ生活に必要なもの全般に渡っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・何も知らない一般の人が、このようなフロント企業に就職してしまうと悲劇ですね。知らないうちに、反社会勢力の一員となっている訳ですから。しかし、現在ブラック企業といわれているものは、このようなフロント企業と違い、一般の民間人の経営によるものです。ブラック企業大賞2013で、大賞を受賞したワタミグループその創業者渡邉美樹さんは、学校法人郁文館夢学園理事長、岸和田盈進会病院理事長、一般社団法人ソーシャルビジネス・ドリームパートナーズ代表理事という肩書きもあります。社会的には、「立派な人」ということになります。しかし、プレジデント誌のインタビューでは「ビルの8階とか9階で会議をしているとき『今すぐここから飛び降りろ!』と平気でよく言う」「追い込むが簡単には潰さない」「どれだけきつく叱っても大丈夫かというのが、信頼関係のバロメーター」「部下の頭を何度もひっぱたいた」と発言しています。また、池上彰さんのインタビューに対しては「過労を苦にした自殺者が出たことについて『それでブラック企業と言われたら、日本には千や万のブラック企業がある』と開きなおっています。つまり、他も(他の会社も)しているのだからウチの会社だけ色々言われるのは心外ということでしょう。私は、この発言から『ブラック企業と自覚しているけど改めようとは思わない』と、渡邉さんは考えていると受け取りました。しかし、そのワタミグループの社長が、2014年から桑原豊氏に変わりました。この社長交代に伴い、従来の経営のあり方や、社員に対する考え方も変わることを願うばかりです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以上のように、ブラック企業とは、現在フロント企業といわれている、反社会勢力によって経営されている企業をさしていたものが、それと同じような働かせ方をしている一般企業を指すものに変わってきました。明日は、なぜブラック企業は新卒採用に力を入れているのか、についてご説明します。twitter

2014年01月19日

コメント(0)

-

★ブラック企業を考える その2★

★ブラック企業を考える その2★こんばんは。今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。みなさんにとって今日も明日も、素晴らしい日になりますよう心よりお祈り申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前回、ブラック企業の話をご紹介しました。そのなかで、著書『ブラック企業』に、社名をあげて実例を紹介している会社があり、その会社がリクナビを使って採用活動していることを説明しました。◆株式会社大庄(同著書P69)◆ワタミグループ(同著書P72)そのうち、2社現在リクナビで社員の募集をおこなっています。◆株式会社大庄(同著書P69)◆ワタミグループ(同著書P72)ここまでが先日のお話しです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・そうしたら、「なぜリクナビにブラック企業といわれている会社が載っているのか、おかしいと思うが・・・」というご意見がありました。あなたはどう思いますか?そんなはずはない。ちゃんとナビの運営会社が精査しているはずだから大丈夫だ、と思いますか?もし、そう考えていたら甘い。ナビの運営会社は、企業からの広告費で成り立っています。今、広告費と書いたのは、リクナビであれば運営しているリクルートは『求人広告』を自社のホームページに掲載しているだけなのです。つまり、お金をもらって場所(ホームページのこと)を貸しているだけです。掲載を希望した会社の良し悪しや、その求人内容の良し悪しなど判断していません。一番高額な掲載料を支払ってくれた企業は、一番目立つところに掲載してくれます。反対に、それなりの掲載料を支払った企業は、それなりのところに掲載されます。それだけ。内容など関係ありません。ウソだと思いますか?リクナビ0215⇒企業検索⇒メーカーと検索していくと、下記のホームページが表示されます。【リクナビ2015 企業検索】ここに表示されている企業はどんな順番で表示されていると思いますか。企業名のアイウエオ順でもないし、業種別でもない。本社所在地でもないし・・・。と、いう事は・・・と、いう事です!!!ここが、就職情報サイトを見るときのポイントです。ハローワークのような国の運営機関であれば、企業や求人条件の内容が労働法に違反していないかチェックしてから掲載されるので安心出来ますが、民間企業が運営している就職情報サイトは、そのようなフィルター機能がありません。だから、自分で判断しないといけません。応募者自身がきちんと見極める目を持たないと、ブラック企業に就職してしまう可能性が高くなります。今、合同企業説明会に行ってたくさんの企業の説明を聞いている時期だと思います。そして、これからエントリーシートの提出時期になります。その前に、本当にこの会社に応募していいのかしっかり判断出来るようにしておきましょう。今日もブラック企業について記しました。twitter

2014年01月16日

コメント(0)

-

★ブラック企業を考える その1★

★ブラック企業を考える その1★こんばんは。今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。みなさんにとって今日も明日も、素晴らしい日になりますよう心よりお祈り申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・就活生の皆さんにぜひお読み頂きたい本があり、ご紹介したいと思います。『ブラック企業』著:今野晴貴(文藝春秋) ブラック企業という言葉も一般的になってきました。それだけ、ブラック企業的な企業が増えてきているからかもしれません。そこで、まずブラック企業に入らないこと(ブラック企業を見極める方法を知ること)、ブラック企業に入ってしまったらどうしたらいいか知ることが必須になりました。この本は、薄手ですがボリュームがあり、全部読むのは結構骨が折れます。そこで、第3章ブラック企業のパターンと見分け方と、第5章ブラック企業から身を守るの2章だけお読みください(もちろん全部通読されるのがベストです)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なぜ、この時期に、この本の読書を薦めているか・・・。その回答の前に、ちょっと下記にお付き合いください。それは、この著書でもブラック企業の事例として社名をあげて実例を紹介している会社が3社あります。◆株式会社ウェザーニュース(同著書P66)◆株式会社大庄(同著書P69)◆ワタミグループ(同著書P72)そのうち、2社現在リクナビで社員の募集をおこなっています。◆株式会社大庄【http://job.rikunabi.com/2015/company/top/r689800094/】◆ワタミグループ【http://job.rikunabi.com/2015/company/top/r713800092/】リクナビ、マイナビ等就職情報サイトを使用していませんが、自社のホームページで株式会社ウェザーニュースも新卒生の募集をおこなっています。【http://weathernews.com/ja/recruit/entry.html】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『ブラック企業』に詳細が掲載されていますが、ブラック企業の特徴に、大量採用・大量離職があります。それは、若くて体力のある社員を使い捨てにするため(体を壊してやめるまで酷使)大量に退職者が出ます。そこで大量に若者を採用しなければならず、自ずと新卒採用に力を入れることになります。だから、どうしても複数のナビ等就職情報サイトを利用し、合同企業説明会では目立つような演出やパフォーマンスをして学生の注目を集めるようにしています。我々キャリアコンサルタントの間では『合同企業説明会でハデなところ(企業)ほど、ヤバイ』と言っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・話を「なぜ、この時期に、この本の読書を薦めているか」に戻しますが、先日ある学生さんから「合同企業説明会で気になる会社があったのですが、ちょっとご意見を伺いたくて・・・」と相談に来られた方がいらっしゃったからです。そこで私は、「どうしてその企業が気になったのか」質問すると、「合同企業説明会の会場を歩いていたら、チラシを配っている方がいて『ぜひ当社の説明を聞いてください』と、ブースに連れて行かれ(「荷物を預かりますよ」と言って、鞄を持って行かれてしまったので、行かないわけにはいかなかったそうです)、「多くの若者が活躍している」「あなたも必ず成長できる」「毎年社員旅行は海外」「3年で店長も可能」等々、いかに素晴らしい会社であるか説明を聞かされたそうです。そこで、良くわからないけど、なんとなく活気があって応募してみようかと思い、相談に来られたのでした。その学生の話を聞いて「うさん臭い」と思いましたが、その学生に「企業の人事担当者に質問する機会があれば、入社3年後の離職率と、社員の平均年齢を質問するようアドバイスしました。「若い人が多い」とか、「若い人が活躍している」ということをアピールする企業がありますが、裏を返せば、若い人しか勤まらない、とか、長く勤めている人がいないともいえますね。会社を判断する目を養っておかないと、入社してから苦労することになります。そのために、今日は『ブラック企業』著:今野晴貴(文藝春秋)をご紹介しました。twitter

2014年01月14日

コメント(0)

-

★採用選考時に重視する要素のトップは その2★

★採用選考時に重視する要素のトップは その2★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。みなさんにとって今日一日が、素晴らしい日になりますよう心よりお祈り申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本経済団体連合会が毎年行なっている「新卒採用に関するアンケート」の調査では、企業が採用選考にあたって最も重視している能力は、9年連続で『コミュニケーション能力』がトップとなっています。前回は、そもそも『コミュニケーションとはなにか』についてご紹介しました。今日は、企業はなぜコミュニケーションを重視しているのかをご紹介します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・就職するとは、会社に勤めること、すなわち、これまでとは違う集団に属することになります(これは民間企業だけではなく、公務員も同じですね)。したがって、学校と異なり背景、知識が異なる人たち同士の集まりとなります。これまでは、同じ学部学科、同じゼミなど、思考や志向が比較的共通している人との交流だけで済みました。しかし、企業(公務員の場合は行政機関)に所属するとなれば・・・まず、年齢が異なる人との交流が主になります。自分と同じ年の人の方が少ないわけですね。また経歴(学歴、職歴)が異なってきます。学校が違う、学部が違う、大学・短大・専修学校のように学歴が違うなど、これまで学んできた背景が違います。出身地(出身国)が異なります。地元志向の場合だと、該当しないかもしれませんが、首都圏であれば、他県どころか他国の人と一緒に仕事をするようになることもあります。これ以外にも、業種(職種)が異なるとか、本社と支店、総合職と一般職など、色々立場の違う人と仕事をしていくようになります。さらにいえば、入社後にお客様、公務員であれば来所者との応対も必要になります。その時、相手にとって未知だったり、良くわからないものを説明して理解してもらわない場合もあります。だから、販売や接客、営業職だけではなく全ての業界、職種でコミュニケーション能力が重視されるわけです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・先ほど「入社後にお客様、公務員であれば来所者との応対も必要になります。その時、相手にとって未知だったり、良くわからないものを説明して理解してもらわない場合もあります。」と記しました。この時も、相手が『どこまで理解しているか、どこがわからないのか』を理解していなくては、きちんとした説明が出来ません。そのためには、相手の話を聞いて相手の理解度や状況などを把握することが先にあり、次に適切な説明をしなければなりません。つまり、まず相手からの情報を正しく理解し、次に適切な行動をおこなうことになります。 しっかり受け止めないと、こぼれてしまいますね。2回に渡り、コミュニケーション能力についてお伝えしてきました。twitter

2014年01月13日

コメント(0)

-

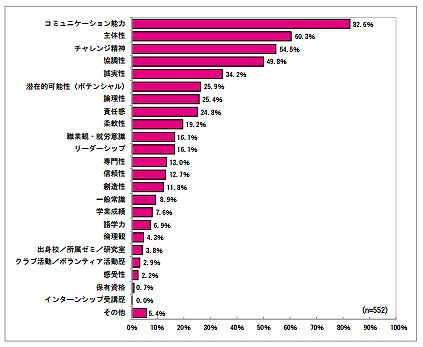

★採用選考時に重視する要素のトップは その1★

★採用選考時に重視する要素のトップは その1★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。みなさんにとって今日一日が、素晴らしい日になりますよう心よりお祈り申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本経済団体連合会が毎年行なっている「新卒採用に関するアンケート」の調査では、企業が採用選考にあたって最も重視している能力は、9年連続で『コミュニケーション能力』がトップとなっています。 そして、2番目に『主体性』、3番目に『チャレンジ精神』と続きます。2007年度の同アンケートでは、1番は『コミュニケーション能力』で変わりませんが、2番目は『協調性』でした(新しい調査では4位になっています)。2位から4位の変化を見ると、それだけ『主体的に新しいことに挑戦する意欲』が重視されつつあることを示していると思います。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・しかし、1位は依然としてコミュニケーション能力ですね。逆の見方をすれば、それだけコミュニケーション能力に乏しい若者が多いといえます。だから、今あなたが「自分はコミュニケーション能力に乏しい」とか「人と関わるのがヘタ」と自信を無くしていたとしても大丈夫です。そう思っている人がたくさんいる訳ですから・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・しかし、そのままではマズイ。自分が苦手だと気付いたらそれを修正していかなくてはいけません。そこで、このコミュニケーション能力について、考えてみたいと思います。ところで、コミュニケーションってなんでしょうか?日頃「コミュニケーション」という言葉を日常的に使用していますが、改めて「コミュニケーションとはなにか」と訊かれたら、あなたはどのように説明しますか。だって、コミュニケーション自体がわかっていなければ、コミュニケーション能力を高めることは出来ないですよね。では、質問します。「コミュニケーション」とはなにか、説明して下さい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コミュニケーションとは、『社会生活を営む人間の間に行われる知覚・感情・思考の伝達。言語・文字その他視覚・聴覚に訴える各種のものを媒介とする(広辞苑より)。』と記されています。これではわからないですよね。 一般的には、『自分の知ったもの、感情、考えを他者に伝えることができること。他者の知ったもの、感情、考えを受け取ることができること。』といわれています。もっと簡単にいえば『情報(知識、思考、感情など)のキャッチボール』です。自分の知っていることや思っていることを相手に伝えたり、相手の知っていることや思っていることを受けとめて理解することになります。あなたは、この相手に伝えるという点を中心に、コミュニケーションを考えていませんでしたか。コミュニケーションを、「上手に話すこと」とか「うまくしゃべること」と理解している人が多いように感じます。しかし、それだけではなく、相手の話していることを理解することも同じ位大切なのです。面接等企業の採用におけるコミュニケーションは、この企業側の情報を受けとめることが中心になります。たとえば、リクナビ等就職情報サイトから、頻繁にメールが送られます。そのメールの内容を理解して適切な行動(合同企業説明会の予約、エントリーシートの提出等)が出来るか。また、面接試験は「面接官の質問」に応答します。したがって、面接官の質問の意味や意図を理解していなければ、的外れなトンチンカンな応答をしてしまいます。そのようなところで『あなたのコミュニケーション能力』を、採用担当者は判断しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・つまり、あなたからみれば就職活動、企業側からみれば採用活動におけるコミュニケーション能力とは、『情報を受けとめて正しく理解し適切な行動をおこなう』ことになります。決して、『しゃべりがうまい』とか『堂々と話すことができる』といった点だけを評価している訳ではありません。だから、コミュニケーション能力を高めるために、まず『相手の話していること、企業から送られたメールなど情報を正確に理解すること』から始めてください。友達の話、テレビのニュースなど、日頃なにげなく耳にしていることをしっかり受けとめる、そして、その内容を理解する(わからない言葉があれば調べてみる)など、普段の生活の中でもコミュニケーション能力を高める方法はあります。今日は「採用選考時に重視する要素のトップは その1」として、コミュニケーション能力の重要性とコミュニケーションとはなにか、についてご紹介しました。次回は、なぜコミュニケーションを重視するのか、について触れます。twitter

2014年01月10日

コメント(0)

-

★私達の仕事★

★私達の仕事★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私の仕事は、キャリアコンサルタント(キャリアカウンセラーとも呼ばれています)といいます。 就職や転職など仕事に関する相談全般に携わっています(写真はY先輩です)。で、仕事の相談とは具体的に何をしているのか・・・。履歴書やエントリーシート、転職希望の方であれば職務経歴書の添削や、模擬面接など就職するために必要なツールなどの説明が半分。残りの半分が(実際はこちらの方が重要だと私は考えていますが)、就職の方向性を決めることです。では、就職の方向性とは何だと思いますか?それは就職出来る可能性を最大限広げて、応募可能な企業を見つけることです。先日のブログ(12月20日「明日は東京の合同企業説明会です」)で、ちょこっと触れました。以下は、そのブログの抜粋です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私の支援してきた方のケースでいえば、A:やりたいことを絞りこんで限定して応募してきた場合B:やりたいことが限定せず業界業種を広げて応募して きた場合に分けると、Aのやりたいことを絞り込んできた場合のほうが、内定を得るまでに時間が掛かることが多いです。それは、絞り込むと、段々応募先企業が無くなってしまうからです。例として、あなたが「ブライダル業界」で働きたいとします。この時、「結婚式場だけ」と絞ってしまうと、結婚式場は限られていますから、もし全部不採用になると、次に応募するところが無くなってしまいます。しかし、もっと対象を広げて、ウエディングドレス等の貸衣装屋、ブライダルもおこなうレストラン、海外で結婚式を挙げる方を対象としている旅行会社、ブライダル専門の雑誌出版社等々、と応募していれば、それだけ内定を得られる可能性が高くなります。だからこそ、合同企業説明会では、ちょっと興味を持った会社があれば、ブースで説明を聞いて欲しいと思います。説明を聞いてから、応募するかしないかを決めても遅くありません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このように、限りなくやりたい仕事、希望する仕事に就職することが出来るように、最大限の可能性を広げていくことこそ、私はキャリアコンサルタントの使命だと考えています。履歴書等応募書類の書き方や面接の注意事項は、ネットや就活本でも調べることが出来ます。でも、自分のやりたい仕事、この場合はブライダルとなりますが、自分のやりたい仕事を中心に置き、そこからどれだけ多くの関連職業を考えるには、なかなか自分1人では難しいです。その地域の産業構造や求人情報など、労働市場に関する知識が必要になるからです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・だから、就職活動は1人で考えるのではなく、学生であれば学内のキャリアセンター、既卒者や転職希望の場合は、お近くのハローワークやジョブカフェを利用してみましょう。実は、そこに居るアドバイザーの多くの方は、大抵元企業の人事担当者です。実際に自分自身で採用に関わっているため、人事担当者の視点で学生や求職者にアドバイスが出来るのです。また、企業の人事担当者は、他の企業の人事担当者と仲が良いんですね。なぜなら合同企業説明会に参加しているから。合同企業説明会当日、まだ皆さんが受付したり、コミュニケーションカードを書いたりしているとき、会場はどうなっているかご存知ですか?会場にもよりますが、主催者が昼食として弁当を出すところもあります。そんな時は、隣近所のブースの企業の人事担当者が集まってワイワイ言いながらお弁当を食べています。これは学生が昼休みに友達と集まってお昼を食べるのと全く一緒。昼食が出ない場合でも、人事担当者同士で近くのお店に一緒に食事に行ったりしています。だから、元人事担当者って、もの凄く顔が広いんです。自分の会社と直接関わりの無い業界や企業のことも良くご存知です。そして、その経験を活かして就職支援をされていらっしゃいます。私が以前、ハローワークに勤務していた経験をお伝えしましたが、その時一緒に働いていた方が5名いました。Aさんは繊維会社の工場長を経て、元土木建設業の人事部長。Bさんは電子部品製造業の人事部長兼関連子会社の元社長。Cさんは外資系化粧品の支店長を経てホテルの元支配人。Dさんは出版社の編集部長を経て能力開発関係の企業の元コンサルタント。Eさんはインフラ(燃料関連)の元人事課長。みな、それぞれの業界はもちろん、他の業界や企業のことも良くご存知でした。この5人の誰かに聞けば、長野県の大抵の企業のことがわかりました。本当に良い勉強をさせて頂きました(今では年賀状だけのお付き合いですが・・・)。このように、キャリアセンターやハローワークには、就職支援のプロがいらっしゃいます。その方達の知識を借用しないと、もったいないじゃないですか。だから、就職活動は1人ではやらない。相談してアドバイスをもらいながら進めていきましょう。今日は、私自身の仕事から、就職支援のプロと相談することの重要性をご紹介しました。twitter

2014年01月07日

コメント(0)

-

★もし私だったら・・・★

★もし私だったら・・・★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。みなさんにとって今日、そして明日が、素晴らしい日になりますよう心よりお祈り申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・先日のブログで、東京の合同企業説明会に行ったお話しをしました。私と、もう1人の職場の者と計2人で行ったのですが、合同企業説明会の会場でその人から「もしあなたが学生だったら、どんな会社を選びますか?」と質問されました。そこで少し考えてから、「まず創業100年以上続いている企業を調べてみたいですね」と返答しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・多くの方は、会社を選ぶ基本として「安定性」をあげられると思います。実際、これまで学生と面談して、金融機関や公務員を志望する学生の多くが、この安定性を本当の志望動機としてあげていました。私自身もまだ22歳位だったら、これから40年以上を企業で過ごすことを考え安定性を重視します。だからといって、金融機関や公務員ではなく、これまでの実績を重視します。その基準の一つとして、「創業100年以上」という条件をあげてみました。あなたは、『会社の寿命』をご存知ですか?人間だけではなく、動物や植物に寿命があるように、会社にも寿命があるんですね。【マイナビニュース [2013/03/08]】よくよく考えてみれば、生物だけではなく、自転車やパソコン、家電製品にも寿命があります。物にも寿命がある。だから会社に寿命があっても不思議ではありません。日本最古の企業といわれている『株式会社金剛組』さんは創業578年(飛鳥時代です!!!)。したがって1,435年間継続されていることになります。神社仏閣等の建設やメンテナンス、重要文化財の修復などをされている企業です。これらの建設物は、これからも数百年、もしかしたら数千年単位で改善や修復が続けられるため、金剛組さんも倒産することはないでしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私は、このような老舗企業に非常に関心があります。日本には、なんと創業100年以上の企業が2万6,144社もあります。帝国データバンク社が、その概要をまとめられています。【長寿企業の実態調査(2013 年)】これを見て、とても面白いと思った点があります。このレポートの3ページを見ると、『従業員数別構成比』では「従業員10人未満の企業が62%、『年商別構成比』は「10億円未満」が82%、そして『資本金別構成比』が1,000万円以上5,000万円未満が51%を占めています。つまり、中小企業を通り越して、ほとんど「零細企業」といってもいいでしょう。しかし、私はココがポイントになっていると思います。小さい企業なので、小回りが効く。だから、敏感に環境の変化をとらえ、俊敏に対応出来るのだと思います。ウィキペディアで【日本の老舗】を調べてみます。たくさんの会社がありますね。そのなかで、私の地元長野県長野市に本社がある【八幡屋磯五郎】さんをみてみましょう。この会社は店舗は1店、そして主力商品は「唐辛子」だけです(現在は、スーパー等の店頭やネット販売、またコラボレーション商品も手掛けています)。これで270年以上も創業が続いています。スゴイですね。私が販売や接客業を希望しているなら、ぜひ応募してみたい会社です。また、マーケティングや企画に興味があるなら、この唐辛子を利用した商品を、色々な他の食品メーカーとタイアップしていきたいですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このように、老舗企業には、長い年月を耐え抜く技や、魅力ある商品があります。逆にいえば、それがあるから倒産せずに生き残れたわけです。そのような魅力ある会社でぜひ働いてみたい。合同企業説明会が終わり、帰りの新幹線内でそんな話題で盛り上がっていたら、あっという間に長野に着きました。会社を選ぶ基準として、創業年数の長さも重視して欲しいと思います。今日は、「もし私が学生だったら、どんな企業に応募するか」綴りました。twitter

2014年01月05日

コメント(0)

-

★明けましておめでとうございます★

★明けましておめでとうございます★お早うございます。そして、明けましておめでとうございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今年一年が素晴らしい年になりますよう心よりお祈り申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年が変わって、干支が馬になりました。今年一年、皆さんにとって飛躍の年になりますよう心よりお祈り申し上げます。当ブログも3年目となりました。今年も、皆さんに役立つ情報提供を心がけて参ります。私事になりますが、これから妻の実家に行きます。そのため次回のブログ更新は、6日(月)になります。皆さんは、どのようなお正月を過ごされるのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・えっ、就活生に正月は無い。それに、この間のブログで『バイトも辞めろ!』といっていたではないか・・・。そうですね、就活生の皆さんにお正月は無いかもしれません。正月休み明けから、エントリーシートの受付開始と、一次試験が始まりますからね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・そのため、この正月休みはぜひとも、筆記試験対策に取り組んでください。これまで合同企業説明会で、出かけることが多かったと思います。さすがに正月に合同企業説明会はありませんから、この時間を利用して筆記試験の準備を進めておきましょう。まずはSPI対策。著書もたくさん出ています。また、リクナビ等就職情報サイトを利用して、過去問を解く練習をしておきましょう。次に、時事問題。これは小論文やグループディスカッションのテーマとして出題されますから、自分が希望する業界について、調べておきましょう。そして、小論文や作文対策。実際に鉛筆を持って、手書きで文章を書く練習をしてください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・この休みに、筆記試験対策をしておくと、休み明けが楽になります。休み明けは、再び合同企業説明会や会社訪問・工場見学等で外出する機会が増えます。そうなると、なかなかじっくり準備することが出来なくなるので、この休みを有効活用してください。あなたにとって納得のいく就職活動と満足できる内定が得られるよう心から祈っています。twitter

2014年01月01日

コメント(0)

-

★合同企業説明会に行ってきました★

★合同企業説明会に行ってきました★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京の合同企業説明会に行ってきました。 そこで気付いたことを3点お伝えしたいと思います。この日、長野市は早朝から雪。タクシーで長野駅まで移動しました。幸い、群馬県に入る頃には雪も無く、晴天になりました。一旦、会場となる東京都立産業貿易センターまで行って、場所を確認、それから近くのマクドナルドで昼食です。 この会場の近くには、あまり飲食店が無いため(私が知らないだけかも)、マックには合同企業説明会に参加されると思われる学生さんがたくさんいました。また、私の存じている企業の人事担当者も、数名いらっしゃいました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◆気付いたこと1人事担当者が近くに居るにも関わらず、企業の評価をしている学生がいたこと。これはどの会場でも起こりうることですが『会場近くには合同企業説明会に参加する企業の人事担当者が居るもの』と考えてください。ある学生が「今日来る企業って、あんまりパッとしたところ無いな~」と話していました。恐らくその学生は、広い東京のマクドナルドにまさか企業の人事担当者が居るとは思わないでしょう。でも、この発言はまずい。特定の企業の評価ではないのですが、この合同企業説明会に参加する企業側からすれば、こんなことを言われれば当然面白くないでしょう。だから、合同企業説明会や会社訪問・工場見学時、その会場近くには必ず企業の人事担当者が居るものと考え、絶対に企業の評価はしないこと。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◆気付いたこと2クール制の導入この合同企業説明会では、クール制といい、1社30分間の説明をします。 資料の右下にタイムスケジュールがありますが、この時間割り通りに説明をおこない、説明の途中で席の移動は出来ません。『1コマ目』は13:10から始まり13:40で終わります。そして、10分間の移動兼休憩時間で、他の企業のブースに移り、次の「2コマ目』が13:50から始まります。『1社のブースに並ぶことが出来る学生は一度に5名まで』というルールもあります。最後のフリータイムは1時間ありますので、全部で7コマあるのですが、結局7コマ×5名で1社の企業の説明を聞くことが出来る学生は最大35名に限定されます。地方都市で開かれるリクルートの合同企業説明会では、既に導入している会場もあるようですが、今後このクール制が合同企業説明会の主流になるかもしれません。そうすると、以前からお伝えしているように、事前にどの企業の説明を聞くのか決めておくことが大切になります。そうしないと、聞きたい会社の説明を聞けないまま帰ることになりかねませんね。◆その3友達と一緒に企業のブースに座らないたまたま「同じ会社の説明を聞く」ということもあるでしょう。しかし、最初から最後までずっと一緒に行動するということはあり得ないのでは。今回のように、クール制を導入すると、学生の行動がすごく良くわかります。そのため、「あの学生たち、ずっと一緒だな」と、とても目に付きます。どうしても友達と一緒に行動していると、人事担当者から「自分の意思が無いのか」と思われてしまいます。だから、友人とはあえて別々に行動するようにしましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年明けもすぐ合同企業説明会がありますね。上記の3点を注意して参加してください。蛇足ですが、帰りに浅草寺を参拝して帰りました。浅草寺の雷門から、スカイツリーが見えました。 今日が年内最後の更新となります。年末年始は忙しく、また今年は寒さも厳しい様子ですから、皆さんも風邪など引かないように健康管理に気をつけてくださいね。それでは良い年をお迎えください。twitter

2013年12月26日

コメント(0)

-

★2014卒生の傾向から その2★

★2014卒生の傾向から その2★こんばんは。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって、今日も明日も良き一日でありますように。おととい、ブログを更新したらアクセス数が208件、昨日も89件のアクセスがありました。1日でアクセスが200件を越えたことは初めてであり、それだけ皆さんの関心が高いテーマだったと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日は、その続きです。『ダイヤモンド就活ナビモニターレポート』です。2014卒の国公立・MARCHクラスの学生の動向から、これからの就職活動を考えてみたいと思います。念のために【MARCHクラス】とは、明治大学 (M)青山学院大学(A)立教大学 (R)中央大学 (C)のことです。先日は、このレポートを基に4月上旬までに内定を得ている学生が4人に1人いるということ、そして1月から3月の間に就職活動に専念出来る環境が大切と、お伝えしました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日は、同じレポートの2枚を見てみましょう。上から2段目の表から『文系から製造業に就職している学生が16,7%』いることがわかります。あなたは、製造業=理系と考えていませんか。また、左側に表から『製造業に就職した女性が22,6%』いることもわかります。一般的に、製造業は『理系の男子』というイメージがあり、文系の学生や女子が応募することが少ないですね。だからこそ、狙い目なんです。それは、ライバルが少ないから。 もちろん、設計や開発となれば、図面が読めるなど基礎知識が求められるため理系学生が有利ですが、製造業は他にも、営業・企画・出荷・サポート等の部門があります。その部門では、特に理系じゃなきゃだめとか、男性のみということはありません。そこで興味があれば、まず応募してみましょう。必要な知識などは、働きながら習得することも可能です。大切なのは『やる気』ですから。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・次に、その下の内定先を見て下さい。第一志望の企業から内定を得た学生は40%です。この数値を見て、あなたはどう思いますか。MARCHクラス以上の学生でも、第一希望の企業から内定を得られた学生は40%しかいない。5人に2人です。厳しいけど、これが現実です。あなたが、MARCHクラス以上の大学に通う極めて優秀な学生なら、うまくいけば第一希望の企業から内定を得られるかも知れません。しかし、そうでなければ、まず第一希望の企業から内定を得ることは諦めてください。応募する以上真剣に臨んで頂きたいのですが、不合格になっても凹まないこと。それよりも、頭を早く切り替えて、次の応募先を見つけしっかり企業研究することです。過去を悔やんでもしょうがない。今出来ることに専念してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私は、就職活動の目的は内定を得ることではなく、『社会人(企業人)としてのマナーやルール、考え方を習得し、実際に行動できるようになること』だと考えています。その結果、内定を得られるようになるもの。だから、就職活動を通じて、成長することが出来れば、それが大きな成果になります。これから3月まで、人生で貴重な時間を過ごす事になります。あなたも、素晴らしい就職活動が出来るよう心から祈っています。twitter

2013年12月24日

コメント(0)

-

★2014卒生の傾向から その1★

★2014卒生の傾向から その1★こんばんは今日もこのブログをご覧くださりあり、がとうございます。みなさんにとって、今日も明日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・皆さんの先輩にあたる、2014卒生の傾向から、これからどのように行動したらいいか考えてみましょう。そこで、就活ナビを運営するダイヤモンド社がまとめた『ダイヤモンド就活ナビモニターレポート』からこれから来春までの流れを見てみましょう。このデータは国公立・MARCHクラスの大学を対象に、2013年4月3日(水)~2013年4月10日(水)の7日間259名の学生からの返答になります。まず時期に注目してください。4月3日から7日までの7日間です。つまり4年次に進級してすぐ、まだ春休み中のデータになります。興味深い点は、この時期に役員面接等の最終面接まで進んでいる学生が33%、つまり3人に1人いるということです。そして、内定獲得者も24,8%いらっしゃいます。こちらは、4人に1人になりますね。12月1日に就活がスタートし、4ヶ月後の4月上旬には内定を得ている学生がこれだけいるわけです。だから、かなり早いペースで就職活動をしていかなければ出遅れてしまいます。レポートにもあるように、企業の採用の流れは、1筆記・適性テスト⇒選考、2一次面接⇒選考、3二次面接⇒選考、4三次面接⇒選考、5役員面接・最終面接⇒選考となります(三次面接と最終面接を兼ねている企業もあります)。1月上旬は企業も正月休みですから、成人式が明けた頃から3月上旬までの2ヶ月間が勝負です。エントリーシートの作成や面接対策など、就職活動に掛かりきりになってしまいますが、ここで頑張れれば後が楽になります。だから、健康管理に気を付けつつ、就職活動に集中出来る環境を作りましょう。そこでいくつかアドバイスをさせて下さい。私は自分で控えめな性格であり、話す内容も温厚だと思っていますが、今回はちょっと過激な助言もいたします。それだけ、この時期が大切だということです。イメージとして、大学入試の『センター試験2ヶ月前』だと思ってください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・助言その1アルバイトを辞める、又は休むアルバイトをされている方は、いっその事、この機会に辞めてください。そして、アルバイトに当てていた時間と体力を就職活動に注ぐこと。内定を得てから、今度は就職に直結したアルバイトを始めましょう。また、色々な事業があってアルバイトを辞めることが出来なければ(辞めさせてもらえなければ)、休みを取りましょう。「ぎっくり腰になった」とか「むち打ちで首が回らない」といって2ヶ月間休む。まずは、自由になる時間を確保することです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・助言その2友達と遊ぶ時間を減らす年末年始、また春休みは同級会など、かっての友人と会う機会も増えてきます。しかし、同級会は来年でも参加出来ますが、就職活動は今年しか出来ません。また短大生の場合、この時期に成人式に参加される方もいるでしょう。そして、2次会、3次会も企画されているかもしれません。このときは1次会の参加だけでとどめておきましょう。この2ヶ月で自分の生涯の仕事が決まる、と考えればお酒を飲んで騒いでいる場合ではありません。しかし、『絶対に内定を取れる自信がある方』は、どうぞご自由に。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・助言その3体調管理に気をつけるささいなことですが、外出時のマスク着用や、帰宅時には手洗いとうがいをするなど、日常的に出来る健康管理に気をつけましょう。この時期は、ノロウイルスやインフルエンザ、3月になると花粉症など、病気になりやすい時期です。面接試験に万全の体制で臨めるように、早寝早起きなどの生活習慣も改めておきましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・助言その4キャリアセンターを活用するエントリーシートは自分1人で考えていても、なかなかうまく書けません。また、誤字脱字は自分では気付きにくいものです。だから、送付する前に、誰かに添削してもらいましょう。帰省してキャリアセンターを利用出来ない場合は、自宅近くの新卒応援ハローワークや、ジョブカフェを利用しましょう。 【新卒応援ハローワーク】http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/5a.pdf 【ジョブカフェ】http://www.meti.go.jp/policy/jobcafe/jobcafe_all.htmlまた、面接練習は1人では出来ません。必ず、模擬面接をしてから本番に臨みましょう。私はこれまで何人か「私は面接には自信があります」と話す学生と出会ったことがありますが、そのように話す方で実際に1発で内定ゲットした学生を見たことがありません。「面接に自信がある」というのは錯覚です。話すのはうまくてもおじぎなど挨拶が出来ていなかったり、態度は堂々としているが敬語が全くデタラメなど、企業の採用面接の基本が出来ていません。一度、第3者に見てもらうことが大切です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・助言その5充分な活動費を確保する就職活動はお金が掛かります。特に、地方から首都圏の大学に進学し、地元にUターン就職する場合、交通費や場合によっては宿泊費も掛かります。あなたは就職活動に、どの位のお金が掛かるかご存知ですか。 【日経就職ナビ】https://job.nikkei.co.jp/parents/monthly/就職活動に掛かるお金は、1人平均14万円から15万円といわれています。これにはスーツや鞄代も含まれていますが、スーツや鞄合わせても5万円位でしょう。後は、交通費や宿泊費です。文中には、『地元に戻っての就職活動など、大学の所在地と異なる場所で就職活動をする場合には、交通費・宿泊代などが大きな負担になります。交通費と宿泊費と合わせて30万-50万円かかったという学生もいます。』とありますように、Uターン就職の場合30万円位みておいたほうがいいでしょう。この事は、ご両親にも伝えておいて下さい。ここまで費用が掛かることをあまりご存知ない方も多いので。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このような体制で、年明けから3月下旬に充分な就職活動が出来るよう準備を整えておきましょう。次回も、今日の続き『ダイヤモンド就活ナビモニターレポート』から。twitter

2013年12月22日

コメント(0)

-

★明日は東京の合同企業説明会です★

★明日は東京の合同企業説明会です★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日は、就活ネタに戻りますが、ちょっと私自身のことも触れていきたいと思います。明日平成25年12月21日に、東京の『東京都立産業貿易センター』でおこなわれる『ふるさと信州 合同企業説明会』に参加します。この合同企業説明会は、長野県出身で東京近郊の大学等に進学し、地元での就職を希望している方を対象におこなわれるものです。また、この合同企業説明会は長野県が主催しているため、民間企業だけではなく、県職員や警察官、教員等地方公務員を希望している方も対象にしています。この中の相談コーナーのなかで、アドバイザーとして私も出席します。このように、地方の県や市が主体となっておこなわれる合同企業説明会が増えています。それは、少しでも地元に戻ってきて欲しいから。現在の日本は、学問でも産業でもファッションでも、とにかく東京中心です。少子化で人口が減少しているなか、東京一極集中では、地方都市は若い人が流出してしまい衰退してしまいます。長野県は、今年平均年齢が全国1位になりました。このこと自体はとても望ましいことですが、見方を変えるとそれだけ若い人が少ないともいえます。 そこで、少しでも長野県で若者に就職してもらいたいために、官と民で協力して産業の活性化と雇用の確保を図っています。その一環が「ふるさと信州合同企業説明会」です。したがって、東京の大学等に在学中で長野に就職を希望されている学生を採用したいと考えていますから、これに該当する方が選考では有利になります。同じ程度の能力を持つ学生が2人いたとします。その内、一人は長野県内の学校に通う方。もう一人は長野県出身で東京の学校に通う方。2人の内1人だけ採用するとしたらどちらの学生が有利か、ということです。恐らく、長野県以外の都市でも同様の取り組みがされていると思います。ぜひ、地元の自治体のホームページを調べて、このような合同企業説明会がおこなわれていないか調べてみましょう。実施されているようであれば、狙い目です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の採用にあたり、どの企業も採用枠というものを設けています。例えば、2015年卒の学生を営業で10人採用したいとしたら、7人は男性で3人女性とか、文系8人で理系2人など。この枠内に該当しなければ、いくら本人の能力や適性があっても選考からもれてしまいます。時々、応募先の企業を限定して「○○○社と△△△社しか受けない」という方がいますが、そもそもこの採用枠に該当していなければ当然不採用となります。だから、あまり応募先を限定しないこと。つまり、絞り込まない方がうまくいきます。もちろん、「どこでもいいから手当たり次第に・・・」という方法もうまくいきませんのでご注意を。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私の支援してきた方のケースでいえば、A:やりたいことを絞りこんで限定して応募してきた場合B:やりたいことが限定せず業界業種を広げて応募してき た場合に分けると、Aのやりたいことを絞り込んできた場合のほうが、内定を得るまでに時間が掛かることが多いです。それは、絞り込むと、段々応募先企業が無くなってしまうからです。例として、あなたが「ブライダル業界」で働きたいとします。この時、「結婚式場だけ」と絞ってしまうと、結婚式場は限られていますから、もし全部不採用になると、次に応募するところが無くなってしまいます。しかし、最初から対象を広げて、ウエディングドレス等の貸衣装屋、ブライダルもおこなうレストラン、海外で結婚式を挙げる方を対象としている旅行会社、ブライダル専門の雑誌出版社等々、と応募していれば、それだけ内定を得られる可能性が高くなります。だからこそ、合同企業説明会では、ちょっと興味を持った会社があれば、ブースで説明を聞いて欲しいと思います。説明を聞いてから、応募するかしないかを決めても遅くありません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・次回は、また新卒の就職活動を取り上げます。2014卒の人の実際の就職活動の実態調査のデータを基に、2015卒の就活生の方にアドバイスをさせて頂きたいと考えています。twitter

2013年12月20日

コメント(0)

-

★ブログについて★

★ブログについて★こんばんは。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって、今日も明日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日も、就活ネタではなく、このブログについて触れます。そのため、ご興味の無い方は、今日は読み飛ばしてください・・・。このブログは、基本的に月・水・金曜日に更新しています。先週は月曜日(9日)に更新できなかったので、翌日10日に更新しました。そして、11日(水)にも更新しています。そのときのアクセス数を見ると、9日136人/10日158人/11日は138人でした。だいたい平均140人前後の方にご覧頂いているのだと思います。本当に、いつもご覧くださりありがとうございます!!!そして、このブログはtwitterとも連動しており、『もっと幸せに働こう』でも、就活について情報発信しています。twitterって、殆どの方は自分の感じたことや思ったこと、遭遇した経験などをツイートされていると思いますが、私の場合、行政や企業などの情報を提示するようにしています。そして、ブログでは反対に主観的なことを伝えようと思います。よく「ブログのネタはどこから見つけるのですか?」と訊かれますが、私の場合は様々です。相談に来られた方の話、新聞、テレビ、企業の人事担当者の話など、おおよそ仕事に関する話題やテーマが書かれていたり取り上げられているものは、一通り目を通すようにしています。また、「よくそんな時間がありますね」とも言われます。実は、私は暇人なんです(笑)。でも実際に、パソコンに打ち込んでいる時間は10分位です。私の場合、打ち込んでいる時間よりも、ネットでテーマにあったイラストや画像を探している時間のほうが掛かっています。 新聞やテレビを見ながら、おおまかな文章を考えています。書き出しはこうして~、最後はこうまとめて~、中に(途中で)これとこれを盛り込もう、など考えておき、パソコンには、それを整理しながらキーボードを叩くだけです。このように書くとスゴイと思われるかもしれませんが、ブログを半年位続けていれば、大抵の方なら出来るようになると思います。私も最初から出来たわけではなく、『やっているうちに出来るようになった』んですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・就職活動も同じ。エントリーシートだって、最初は1社分書くのに丸1日掛かったとしても、10社目を書く頃には2時間位で書けるようになると思います。だから、面倒臭いことや大変なことこそ、続けて欲しいと思います。面倒だったり、大変なのは最初だけ。続けているうちに慣れます。さあ、今日も、そして明日もがんばりましょう!twitter

2013年12月17日

コメント(0)

-

★ブログ開始もうすぐ2年★

★ブログ開始もうすぐ2年★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。1日早い更新となります。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このブログは、2012年の1月から始めましたので、もうすぐ2年になります。このブログを始めたいきさつから記してみます。私は、以前「キャリアコンサルタントのひとりごと」というテーマで2004年からブログを書き始めました(このブログは諸事情で2006年3月で閉じました)。もともと民間企業で法人担当の営業をしていた私が、色々な偶然が重なり、ハローワーク上田の隣りにある上田キャリア交流プラザという施設で求職者のカウンセリングを受け持つことになりました。その後、実際にハローワークの窓口も担当、下は16歳から上は70歳までの方の仕事に関する相談を受け、そこで気付いたことや考えさせられたことを綴ったものです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あなたは、ハローワークに行ったことがありますか? おそらくこの現在このブログを読まれている方は、ほどんど新卒の就職活動をしている方が多いと思います。そのため、あまりハローワークに行かれたことのある人は少ないと感じていますが、ハローワークを利用している方の4割はまだ在職中の方です。なんとなく、ハローワークって『仕事を辞めてからいくところ』というイメージがありますが、実際は上記のように半分弱の方は仕事をしながら空いた時間を利用して転職活動をされているのです。したがって、私が受け持つカウンセリングも、就職活動だけではなく、セクハラ、パワハラ、転勤、解雇、残業代の未払い等々様々な仕事にまつわる相談を受けていました。そこから、今の企業がいかに多くの問題を抱えているかを痛感しました。大企業や有名な企業でも内情は悲惨なもので、飲み会時に上司から「このあとホテルに行こう」と誘われたとか、ある日出勤したら自分の机が無かったとか、有給休暇を取りたいと相談したところ、「新入社員に有給はない」と言われ「そんなことはないでしょう」と反論したら、生意気だと殴られたなど、直接本人から聞かなければ信じられないような話もありました。したがって、当時のブログは企業内でどうやって生き残るかというサバイバル的なものや、転職を成功させるにはどうしたらいいか、という視点で綴っていました。当時『ブラック企業』という言葉はなかったのですが、ブラック企業の見分け方や、もしブラック企業に入ったらどう対処するかということも綴りました。2012年1月からブログを再開するまでの間に、リーマンショックやら震災やら、大きな社会的出来事があったり、その影響で新卒採用の縮小がありました。いづれ転職活動や、企業内での働きかたについても記したいと考えていますが、主に新卒の就職活動を支援したいと思います。なぜなら、『最初が大事』だからです。最初の会社選択を間違ってしまうから、後々転職しなければならなくなってしまう。だから、最初の会社選びを慎重に行わなければなりません。そのため、このブログでは、新卒の就職活動について5割、転職活動は3割、就職後の働きかたについては2割位のバランスで綴っていきます。twitter

2013年12月15日

コメント(0)

-

★合同企業説明会に行こう その3★

★合同企業説明会に行こう その3★こんばんわ。1日早いけど更新しました。今日もこのブログをご覧くださり、ありがとうございます。みなさんにとって今日も明日も、良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『合同企業説明会に行こう』の続きです。11日のブログでポイントを5点紹介しました。今日は、それ以外に実際に私が合同企業説明会会場で見かけた気になる学生について。【マスクは外す】マスクをしたまま企業のブースに座っている学生を見かけます。あなたは見かけたことありませんか?この時期はあまり少ないのですが、春先、そう花粉の飛散する時期になると、かなり多くの学生がマスクをしたまま企業のブースに座っています。本人はエチケットの積もりかもしれませんが、せっかく自分を印象つける機会に、あえて自分の顔を隠してしまうのはもったいないと思います。ですから、会場ではマスクを外しておきましょう。風邪をひいて鼻水タラ~リというような場合でも、企業のブースに座るときは外しておきましょう。【イスの上にカバンは置かない】企業のブースに座ったとき、まれにですが聞いている学生が自分しかいないという場合もあります。そんなとき、つい自分の横の空いている席にカバンを置いてしまいがちになります。でも・・・イスってなんのためにあるのでしょうか?カバンを置くため? 違いますよね、人が座るためのものです。これは、最低限のマナーですよ。以後、気をつけましょう。某生命保険会社の採用面接は、あえてソファが置かれた部屋で面接試験を行います。そのときに、ソファにカバンを置いた時点でNGです。カバンの取り扱いに気をつけて下さい。【最後まで会場にいよう】たいてい合同企業説明会は、午後1時頃から始まります。初めて合同企業説明会に行くと、受付で参加学生の多さにきっと驚かれることでしょう。その多くいる学生たちも、3時から3時半頃には半分位になっています。合同企業説明会は立って待っている時間が長いから、疲れてしまっているのでしょう。でも実は、ここからが本当の勝負。学生が半分まで減れば、待ち時間も半分になります。だから、今までよりも楽になります。そこで、合同企業説明会で疲れたら、ちょっと会場を抜け出して外の空気を吸ったり、近くの喫茶店で息抜きしましょう。しばらく休憩して、空いたころを見計らって再度企業訪問します。一社でも多く訪問して情報収集しましょう。【第一志望の会社は一番最初に行こう】突然ですが、あなたが最後にキスをしたのはいつか覚えていますか? どうですか、思い出せますか。逆に、最初にキスをした場面を覚えていますか?今度は思い出せたでしょう。えっ、私はまだ、キスは未経験・・・。そうですか・・・何を言いたいのかといいますと、最初の出来事や人物は記憶に残りやすいということです。合同企業説明会では、非常に多くの学生と会いますから、全部の学生を覚えることはできません。だから、自分を印象づけることが大切なのですが、最初に出会った学生は比較的印象に残りやすいんですね。だから、合同企業説明会が始まったら、第一志望の会社のブースに真っ先に行って「しっかり自分を覚えてもらえる」ように務めましょう。開場したら、すっ飛んで行ってください。そのためにも、参加企業一覧で企業のブースの場所をしっかりとマークしておくことです。でも、慣れないヒールで転ばないように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・結局、合同企業説明会はお祭りの屋台。私は以前から、合同企業説明会はお祭りの屋台のようなもので、色々自分の足を使って見てまわり、「これ、いいな」とか「よし、ここにしよう」と思える会社を探すものだと話しています。実際に話を聞いて意欲が沸く場合もあれば、その反対もあります。大切なのは、自分の五感で判断すること。ネット等他者の評価ではなく、自分の判断を信じることです。そのための場が合同企業説明会。だから、行かなきゃわからない。せっかくその場、その機会を利用しないのはもったいないでしょ。だから、日程があえばどんどん合同企業説明会に行ってください。twitter

2013年12月12日

コメント(0)

-

★合同企業説明会に行こう その2★

★合同企業説明会に行こう その2★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『合同企業説明会に行こう』の続きです。早めに移動し、会場についたらコートなど不要なものを預けます。受付で参加企業一覧をもらい、訪問予定の企業に印をつけました。トイレも済ませて、いよいよ開場です。と、ここまでが前回の内容。今日は、開場後のポイントですが、最初に意識して欲しいことをお伝えします。それは、相手(企業の人事担当者)もあなたを見ているということです。現在『合同企業説明会』と一般に言われていますが、以前は『合同企業面接会』といわれていました。『説明』か『面接』か。二文字違うだけですが、受ける印象はだいぶ違いますね。今でも、市町村やハローワーク主催の場合、合同企業面接会という表現をしています。 私は『合同企業面接会』という言葉のほうが、実情にマッチしていると考えています。会場では、人事担当者が学生を見ていることを、常に意識してください。あなたは常に、人事担当者に見られています。そして、その人事担当者が後日、面接官として再び現れることになります。もちろん、全員の学生の顔や名前を把握できませんが、目立って「良い学生」と「悪い学生」は覚えているものです。したがって、「良い学生」として印象を残すことが大切。合同企業説明会では、この『良い学生として印象を残すこと』を心がけてください。まず、これがポイントです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・では、どうしたら『良い学生』という印象を残すことができるか。心がけて欲しい点が5点あります。【待ち時間の行動に気をつける】合同企業説明会では、実際に企業の説明を聞いている時間よりも、列の後ろで待っている時間のほうが圧倒的に長くなります。実は私、一度だけ実際に企業のブースに人事担当者と一緒に座って、ある企業の説明を行った経験があります(理由は後ほど)。その時、当然自分たちの前に座っている学生をしっかりと観察していますが、同時に後で待っている学生も見ています。その時に、良く見かける光景が3つあります。一つは、スマホを見ている学生。立って待っているのは苦痛です(笑)。その気持ちは良くわかりますが、かといって、その間にスマホで、メールチェックやtwitterでつぶやいてはいけません。気になる光景のもう一つが、他社の資料を見ている学生。 このような他社の資料を見ている学生が本当に多い。企業側からすると「そこが本命で、ウチ(当社)は滑り止めか」と思ってしまいます。最後が、他の学生とのおしゃべり。たまたま同じ企業のブースに友人がいると、上記の写真のように話し掛けてしまいがちになります。これは、他の学生からすれば説明が聞こえないし、話している人事担当者からすれば目障り。これを見ただけで「学生気分が抜けていない人」と思われます。【聞いている、ということをアピール】どうやったら、聞いている姿勢をアピールできるか。説明者の顔(特に目)見て、しっかり頷く、またメモを取る。これでOK。あなたは、こんなことでいいの?と思うかもしれませんね。でも大事なことです。なぜなら、こんな簡単なことができない学生が多いですから・・・。【必ず質問する】説明会では必ず質問の時間があります。そこで質問する学生は印象に残ります。これも自分をアピールすることにつながります。そして、なにより自分の不明点を確認できます。【志望動機のネタを拾う】企業説明会参加の最大の目的は、企業を理解して応募するかどうかを判断することと、応募する場合の志望動機のネタの収集です。多くの学生が『志望動機が書けない』と言います。なぜか。それは、この合同企業説明会でネタを拾おうと考えておらず、ただ企業側の説明を一方的に聞いているだけだから。言い換えれば、言われたことを聞いているだけです。説明を聞いて、この会社はどんな会社なのか、どんな人を採用しているか、そして入社したらどんな仕事ができそうか、ということをイメージして聞いていないんですね。だから、いざ応募しようというときになって、志望動機どうしよう・・・となってしまう。もう一度書きます。説明を聞きながら、この会社はどんな会社なのか、どんな人を採用しているか、そして入社したらどんな仕事ができそうか、ということをイメージしながら聞いてください。【採用スケジュールや選考方法を確認する】一般的に、合同企業説明会⇒会社訪問・工場見学⇒1次選考(筆記試験)と、選考が進んでいきますが、たいていこの日程は決まっています。ですから、いつごろ1次選考やその後の面接試験が予定されているか確認しておくと、後々他社との調整がしやすくなります。また、選考方法を確認することは以前ブログでご紹介したとおりです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日は『合同企業説明会に行こう その2』についてご説明しました。明日は、続きのその3です。twitter

2013年12月11日

コメント(0)

-

★合同企業説明会に行こう その1★

★合同企業説明会に行こう その1★こんばんわ。夜の更新となりました。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も、明日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12月1日から、いよいよ就職活動がスタート。みなさん、週末は合同企業説明会に参加されている方も多いと思います。私も、12月21日に東京都立産業貿易センターで行われる『ふるさと信州 合同企業説明会』に参加します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・先日、合同企業説明会について服装等のご質問を頂きました。そこで、合同企業説明会に行くときのポイントをいくつかお伝えしたいと思います。【事前の準備】『段取り8分』ということわざがあります。事前の準備の重要性を説いたものですが、これは合同企業説明会にもあてはまります。まず、事前予約が出来るものは予約してから参加しましょう。そのほうが確実に入場できます。そして、参加企業一覧を見て、当日訪問すべき企業と時間があれば寄りたい企業をリストアップしておきます。その時、企業のホームページも良く見ておきましょう。そして、不明な点があればメモしておきます。合同企業説明会でその不明な点について人事担当者から説明があればいいのですが、もしなければ質問できるようにしておきましょう。私が合同企業説明会に参加していつも感じることは、当日会場に行ってから訪問企業を選んでいる学生の多いこと。会場に行って、受付で『参加企業一覧』をもらいます。それを見て訪問企業を選んでいる学生が多いのですが、その時間がもったいない。だから、絶対訪問したい企業と、時間があれば訪問する企業のリストを作っておき、当日は並んでいる学生の状況をみて効率良く訪問します。会場で壁際に立ち尽くして、企業一覧をじっと見ている学生がいますが、結構企業の人事担当者ってその様子を見ているんですね。「あの学生、まだあそこにいる」とか、「さっきから友人と話し込んでいるだけで全く行動していない」など。観察しているわけではないのですが、見えてしまうんです。当日は、なるべく壁に立っている時間を少なくして、多くの企業を訪問するようにしましょう。そして、当然のことですが、会場までのアクセスを確認しておきましょう。初めていく会場の場合、交通機関の時刻表を調べることは当然ですが、駅から会場までの道も調べておきます。また、降雪などの場合も考慮しておきましょう。私は、今年1月14日に東京の飯田橋で行われた合同企業説明会に参加しました。事前の準備のため、朝から移動していたのですが、昼ごろから雪が降り出し、開場時間には5cm位の積雪が・・・。 東京で、タイヤにチェーンを巻いたタクシーが走っているのを初めて見ました!!!このような天候のため、来場した学生は昨年の半分程度となりました。まあ、こんなことめったに無いと思いますが、そのめったに無いことも考えておく必要があります。ところで、この日、来場した学生はラッキーでした。ゆっくり企業の説明を聞いたり、質問することが出来たのですから・・・。東京でこの状態ですから、地方の場合は特に天候による渋滞や電車バスの運行状況を確認しておき、必要ならば前日から移動しておきましょう。あと、合同企業説明会で企業を訪問するさい、訪問カード(リクナビの場合ならコミュニケーションカード)を事前に印刷しておきます。だいたい10枚位あればいいと思います。当日受付で記入することもできますが、いちいち書くのも面倒ですから印刷しておきましょう。【当日】当日は持ち物や服装に気をつけて、早めに出発しましょう。まれに、Dパックやリュックを背負っている学生を見かけますが、これはやめましょう。 通勤時ならともかく、企業訪問においては、マナー違反です。合同企業説明会の場合、天候が悪ければブーツ等で参加しても構いません(面接試験の場合はダメ)。早めに会場に着いたら、まずコートなど不要な物をクロークに預けます。クロークが無くても荷物置き場や、コインロッカーがあればそれを利用しましょう。なるべく手荷物は少なくしておいたほうが楽です。受付で「荷物を預けるところはありますか?」聞けば、教えてくれます(無い場合もありますのでご注意を)。そして、受付に行き『参加企業一覧』をもらいます。そこには、会場のフロア図が掲載されていますから、事前にリストアップしておいた、絶対訪問したい企業と時間があれば訪問したい企業に印をつけます。絶対訪問したい企業と、時間があれば訪問したい企業は、色分けしたり印を変えておいたほうが後々見やすいですね。 会場は実際このような状況になりますから、この作業はとても重要です。そして、トイレには事前に行っておきましょう。なぜなら、並んでいる途中でトイレに行きたくなったとき、列から離れてしまうと、又最後尾から並ばなければならないからです(笑)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・整理しますと、当日は早めに移動します。天候によっては前日の移動も考えておきましょう。そして、会場についたらコートなど不要なものは預けて、極力身軽にしておきます。受付で参加企業一覧をもらい、訪問予定の企業に印をつけましょう。あと、メモ等筆記用具も忘れずに用意します。私は、メモ等は出来るだけコンパクトなものを勧めています。安いもので結構ですからポケットに入るサイズのものを用意しましょう。よくスマホでスケジュール管理している人がいます。その人も就職活動に関しては、メモ帳を利用しましょう。理由は次回ご説明します。そして、トイレ等済ませて、後は会場時間を待ちます。さあ、次はいよいよ開場です。今日は『合同企業説明会に行こう その1』についてご説明しました。明日は、開場後のポイントです。twitter

2013年12月09日

コメント(0)

-

★金融機関で働くとは その3★

★金融機関で働くとは その3★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・先日は『消せるボールペン』を取り上げましたが、今日は金融機関で働くとは、の3回目となります。私は以前、ハローワークの窓口で4年半職業紹介の仕事をしておりました。その時、かって銀行を退職して転職活動している方を何名か就職支援したことがあります。また、私の周りに現役・元金融関係者が多くいらっしゃいます。その方たちから伺ったお話を要約してお伝えすると・・・。先日も触れましたが、金融機関は物を作ったり売ったり、サービスを提供しているところではありません。そのため、銀行など金融機関を辞めて一般の民間企業に転職する場合、セールスポイントになるものが乏しいんですね。銀行のコンピューターは、不正を防ぐためとセキュリティの点から、その銀行独自のもの(銀行独自のソフト)を用いています。だから、他の会社では応用が利かない。また、お金に詳しいといっても、経理や会計の知識が深いわけではありません。配属部署によっては財務分析などに携わる場合もありますが、転職先が経営コンサルタントや企業が保有する資産のアドバイザーになるのであれば役立ちますが、一般企業では活かせるところは少ないでしょう。もし融資担当の経験があれば、銀行がどんなところを重視して融資の可否を決めているかわかるし、銀行とのパイプが作れるので、企業とすれば欲しい人材になるでしょう。しかし、企業が銀行からお金を借りる(融資を受けること)ことは年に1~2回あるかないか程度のことですから、それ以外にどんなビジネススキルがあるかが問題になります。と考えると、銀行など(信用金庫や信用組合、労働金庫等)金融機関を辞めると転職が難しいです。実際、複数の人事担当者に聞いても「元銀行員と元公務員ほど使えないものはない」と言います。もちろん、銀行員や公務員の方のなかには、素晴らしい能力の方もおりますので、一般論として受け止めてください。(公務員の転職も非常に難しいです。これは今後改めてテーマとして取り上げたいと思います)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私は、銀行に応募してはいけないといっているのではありません。銀行に限らず、良く仕事内容を理解して、自分にマッチしているかどうか判断して欲しいということです。そのために合同企業説明会や会社訪問・工場見学に行き、自分の目と耳で情報収集すること。そして、その企業で自分が働いている姿を想像してみましょう。そのうえで「やっぱり金融機関がいい」「銀行で働きたい」と思うのであれば、どんどんチャレンジすべし。そうでなければ・・・。きっと、他にあなたにふさわしい仕事があるでしょう。3回にわたり、銀行を主とする金融機関について取り上げました。twitter

2013年12月05日

コメント(0)

-

★消せるボールペン★

★消せるボールペン★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本来なら、今日は『金融機関で働くとは その3』なのですが、11月15日に『週末は文具店に行こう』というタイトルで筆記用具の選び方についてお伝えしました。あまり直接就活と関わりのないテーマでしたが、多くの方からアクセスを頂きました。その後、このブログを読まれた方から『消せるボールペン』で書類を書けばいいではないか、という意見を頂戴しました。もしかしたら多くの方が同じように考えていらっしゃるかもしれないと思い、消せるボールペンについて取り上げます。今、そしてこれから合同企業説明会が始まり、企業に提出する訪問カード(コミュニケーションカード)等に、この消せるボールペンを使用している方もいるかもしれません。もし、あなたがこの消せるボールペンを使用していたら、今後就職活動では使用しないようにしてください(特に企業側に提出するものには絶対に使用しないこと)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・消せるボールペンとは『パイロット社のフリクションシリーズ』です。 これ、便利ですよね。私も最近使い始めました。日本では2008年から発売(2007年にヨーロッパで発売開始)されたそうです。発売当初から、気になっていた商品でしたが、初期のものはインクが薄く、また消しても跡が残り、キレイには消えませんでした。しかし、技術が進化し、現在は色の種類も増え、また、キレイに消えるようになりました。私も手帳の記入用にブルーブラックの0,5mmを購入しました。確かに、これを使えば、履歴書やエントリーシートの修正が簡単にできます。書き損じても、最初から書き直す必要がありませんね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・では、パイロット社のホームページで確認してみましょう。よくある質問に『フリクションボールは公文書に使うことはできますか?』という項目があります。その回答は『使用できません。温度変化によりインキが透明になる特殊な性質を持ったインキを搭載している為、公文書・証書類への使用はおやめ下さい。』とあります。実は、このフリクションボールは熱で化学反応を起こすインクを使用しています。そのため、60℃以上になる場所に放置すると、インキが無色になるそうです。実際、twitterでこんなケースが紹介されています。http://togech.jp/2013/06/07/1856また、反対に冷やすと復活する仕組みなので、-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があるそうです。つまり、このボールペンは文字を消してもインクが完全に消滅したのではなく、ただ、常温では見えない状態になっているだけです。このようなサイトもありました。http://otasukemori.blogspot.jp/2013/04/20.htmlこの消せるインクは、メタモインクをいわれていますが、元々は玩具用に開発されたものでした(パイロット社のホームページより)。あなたは、ジュースやお湯を注ぐと色が変わったり、絵が表れるカップを見たことがありませんか? これがメタモインクを利用した商品です。この技術を筆記用具に応用したのが、フリクションボールです。だから、温度変化に伴って消えたり表れたりするのは当然ですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・したがって、履歴書やエントリーシートに消せるボールペンは使用してはいけません。一般的なボールペン等を使用し、書き損じたら最初から書き直すことです。今日は『消せるボールペン』について紹介しました。twitter

2013年12月03日

コメント(0)

-

★金融機関で働くとは その2★

★金融機関で働くとは その2★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。いよいよ12月ですね。就職活動のスタートであり、本年最後の月となりました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前回、一緒にリクナビ2014の株式会社八十二銀行の採用情報をご覧頂きました。そこで、『平均勤続年数』を見て頂き、八十二銀行は『15年2ヶ月【2012年3月期実績】』だとわかりました。また、銀行は他の企業とはまったく違う特徴があることをお伝えしました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・では早速銀行のお話しへ・・・と言いたいところですが、その前に。銀行とはお金を貸したり預かったりしているところですが、そもそも、お金ってなんでしょう?ちょっと漠然過ぎてわかりにくいかもしれませんが、まず「お金とはなんぞや?」ということがわかっていないと、銀行のお話しは出来ません。 そこで、まずお金の無い時代を考えてみましょう。弥生時代や縄文時代はお札はもちろん(だいたい紙がありません)、当然硬貨もありませんでした。したがって、その時代は物々交換です。 魚がたくさん取れました。冷蔵庫がありませんから、そのままでは腐ってしまう。そこで、食べきれない分を何か他の物と交換したい。壺が欲しかったわけではないけれど、壺は腐りませんから取り合えず壺に変えておけば、後で壺が欲しいという人と交換することが出来ます。つまり、ここでは壺がお金の代わりですね。しかし、壺を持ち歩くのは大変です。落とせば割れてしまうし、重くてたくさん持ち運ぶことは出来ません。第一、ポケットに入りませんから・・・。もっと、小さく、軽く、丈夫で携帯に便利な物はないか、と考えていたときに、お金が生み出されました。だから、お金って元々物の価値を表すモノなんです。モノの長さを測るものが『モノサシ』で、単位が『mm』や『cm」になります。 それと同じように、モノの価値を測るものが『お金」で、単位が『円』になります。結局、経済社会においてお金とは、秤やモノサシのようなものです。 一般的に企業は物を作ったり、運んだり、売ったりしています。物が無くても、美容院のように技術を提供したり、ホテルや旅館のようにサービスを提供します。その対価として代金をもらうわけです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・では、銀行が提供しているモノってなんでしょう。何か物を売ったり、サービスを提供していますか?せいぜいポケットティッシュをくれる位かな(笑)。そうです、銀行って本来物やサービスの対価であるお金そのものを動かしているだけです。資金となるお金を預かります(私も小額ですが預金者です)。そのお金に対して利息を支払わなければなりませんし、自分たちの給料も稼がなくてはなりませんから、今度は資金を企業等に融資して金利と共にキッチリ回収する。これだけ。極端にいえば銀行の仕事って、これだけです。物を作っているわけでも、売っているわけでもない。また、なにかのサービスを提供しているわけでもない。お金を動かして利ザヤを稼ぐことが銀行のお仕事。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ドラマ「半沢直樹」では、大和田常務はとても悪者扱いされていましたが、銀行側から見たら当然であり、優秀な人材です。そして、実情はもっとすごいことになっています。ドラマでは、大和田常務が迂回融資した金額は3000万円でした。しかし、1990年に住友銀行青葉台支店を舞台に起きた迂回融資は113億円でした。また、同年5月に起きた住友銀行傘下のイトマン向け融資事件は、総額5,000億円を超えていました。最終的に大和田常務は平取締役降格で済んだわけですが、銀行にとって危険な人物である半沢次長は、東京セントラル証券へ出向となってしまった。心情的には「これはおかしい」とか「半沢次長がかわいそう」と思いますが、銀行という組織からみれば、これが正解。このドラマの素晴らしいところは、現実から乖離していない点ですね。決して感情に流されていないこと。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・だから銀行で働くということは、まったく他の民間企業とは違うことを意識してください。そして、もし退職した場合、意外と潰しがきかない(応用がきかない)職業でもあります。なかなか転職が難しい職業だということです。なぜかといえば、物を作ったり、運んだり、売ったり、サービスや技術を提供したりしていない仕事だから他社で使えるスキルが身につかないためです。逆にいえば、銀行同士や銀行から信用組合・信用金庫への転職はありうることになりますが・・・。この続きは、次回ご紹介しますね。twitter

2013年12月01日

コメント(0)

-

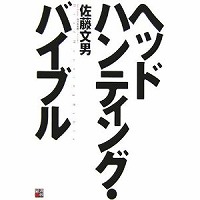

★金融機関で働くとは その1★

★金融機関で働くとは その1★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・突然ですが、あなたはドラマ『半沢直樹』をご覧になっていましたか。 『42,2%』と、非常に高い視聴率を記録し、原作となる著書「オレたちバブル入行組」と「オレたち花のバブル組」も計170万部を超えました(文藝春秋:公表)。この番組の影響もあり、恐らく今年の金融機関応募希望者は過去最高になるのではないでしょうか。あくまでも私の予想ですが・・・。 写真は、長野県にある八十二銀行です(勝手に写真を掲載してごめんなさい)。長野県内を代表する銀行になります。もしかしたら、このブログをご覧くださっている方のなかに、受験を考えている人もいらっしゃるかもしれませんね。そこで、銀行を応募する場合、これから出来ることを考えてみましょう。以前、過去のリクナビなど就職情報サイトからも情報を収集しましょうとお伝えしました(詳細は11月10日のブログをご覧ください)。では早速、リクナビ2014で、八十二銀行の採用情報を調べてみましょう。リクナビ等就活情報サイトを見るとき、一番最初に見るところは、『求める人物象・選考基準』です。 この【求める人物像】には『 “あなただから”と信頼されるために頑張れる人を求めています。』と書かれています。これが相手(企業側)が求めている人物ですから、自己アピールする場合、信頼されたことや信頼されるために努力したことを取り上げると効果的ですね。このように、自己アピールは『応募企業の求める人物像』に合わせた内容やエピソードを書くと、企業からの印象が高まります。 そして【選考方法】 には『筆記試験』『グループディスカッション』があります。合同企業説明会時や会社訪問時には、出題テーマを確認しておきましょう。これはこれまでにお伝えしてきたことです。また、もし、OB・OG訪問が出来るのであれば、そこでも確認出来ますね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・さらにスクロールさせると・・・ 採用データがあります。これを見ると八十二銀行は「総合職」「エリア職」「業務職行員」の3コースで募集をしていることがわかります。 それぞれのコースの概要も記載されていますから、しっかり読んでおきましょう。あなたなら、どのコースを希望しますか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・次は、『先輩の出身校』です。あなたの学校から採用された実績はありますか?これを見ると、大学は全国の国立大と上位の私立大学を中心に採用されていることがわかります。また、短大はほとんど長野県内の地元採用ですね。続いて、その下の『採用人員』を見てみましょう。2012年に採用された方は、総合職48名・エリア職10名・業務職行員25名の計83名いらっしゃることがわかります。実は八十二銀行は、長野県内企業で、一番学生の応募者が多い企業といわれています。正確な数字は把握していないのですが、軽く1万人を超えていることは確実です。仮に応募者1万人で計算すると、倍率120倍となります。なんという狭き門なのでしょう。でも、八十二銀行に限らず、地方銀行の倍率はどこも同じような状況です。それだけ銀行等金融機関を志望する学生は多いですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ところで、本当にあなたに見て欲しかったところは、この下の段の『平均勤続年数』です。 『15年2ヶ月【2012年3月期実績】』と記載されていますね。意外に思われませんか。15年ということは、22歳で就職すれば37歳で離職していることになります。えっ、37歳で離職、転職活動ですか!!!では、八十二銀行が異例なのかというと違います。全国の銀行の平均勤続年数は16年3ヶ月(業界動向サーチ調べ)ですから、全国平均よりは1年位短いだけ。つまり、金融機関は35歳位で退職している人が多いということです。これが金融機関の実情。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・金融機関を希望する人の多くが、『安定性』をあげます。「銀行は絶対潰れない」と思い、志望している人が大半ではないでしょうか。しかし、勤め先は潰れなくても、働いている人が潰れてしまうケースは多々あります。今日のブログで皆さんにお伝えしたかったことが、『あなたは本当に銀行で働きたいですか』ということなんです。銀行を中心に金融機関の採用時期はとても早い。来月から即合同企業説明会が始まり、1月頃から単独企業説明会が行われ、早ければ2月中~下旬から応募を受け付けると思います(各金融機関の採用スケジュールは各自確認してくださいね)。そのため、例年2月になると「履歴書」「エントリーシート」の添削依頼が増えます。そこで私が感じることは、銀行等金融機関を過大評価している人が多いということ。八十二銀行も、正式名称は「株式会社 八十二銀行」ですから、一民間企業に過ぎません。しかし、銀行はまったく他の企業と違うということを理解してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・明日は、銀行独自の特徴についてご紹介します。twitter

2013年11月28日

コメント(0)

-

★作文/小論文対策 その3★

★作文/小論文対策 その3★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって、今日も明日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・さて、作文/小論文対策の3回めです。先日は、『自分自身』『職業意識や仕事観』でしたが、今日はもう少し広いテーマです。先日ご紹介したテーマは、自分自身の気持ちや考えや、応募する業界や会社に対する理解度を問うものでした。だから、これまでの就職活動で学んできた『自己理解』や『仕事理解』をもう一歩進めると書けるテーマだと思います。今日ご紹介する2つのテーマはもう少し視点を広げた、言い換えれば、もう一段難しい課題です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■社会問題や社会情勢 テーマの一例として「脱原発について」「消費税増税の理由と影響」「景気がよくなるアイデア」「少子化対策」など。このような社会的なテーマについて、応募者の関心の広さと深さを問う課題です。2009年のリーマンショック、2011年には震災がありました。また、民主党から自民党に政権が変わるなど、社会は目まぐるしく変化しています。このような、何かニュースになるような出来事が起こるとそれが出題テーマになる確率が上がります。したがって、主要な社会的テーマについて大まかな概要を理解しておかなくてはいけません。一番良いのが新聞ですが、私は金融機関志望でなければ日本経済新聞(以下 日経)を読む必要は無いと考えています。(金融希望であれば、絶対読むこと)。むしろ新聞は、応募する地域のローカル新聞を読むほうが役に立ちます。特に、出版、マスコミ、営業職希望の方は新聞を読んでください。私の住む長野県であれば『信濃毎日新聞』です。長野県は大学自体が少ないため、東京など首都圏の学校に進学、そして地元にUターン就職される方が多いのですが、地元の状況がわからずに就職活動は出来ません。そのためにも、ローカル新聞を取りましょう。大抵の新聞は、全国対応しています。信濃毎日新聞社の場合、新聞代:3007円+郵送料:1550円=¥4557円掛かります。しかし、それで毎日地元の情報が確実に入手出来るわけですから、私は安いものだと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・この社会問題や社会情勢は、小論文だけではなく『グループディスカッション』や、公務員試験の『集団討論』の出題テーマにもなります。ですから、社会問題や社会情勢に関心を持つこと。そのために、視野の広さと深さを養っておくようにしておきましょう。また、リクナビ等就職情報サイトの『時事問題』を解くこともおススメします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・続きまして、最後のテーマが・・・■抽象的テーマ「人生」「お金」「幸せ」など。 何か一つの具体的現象について、応募者の思考を問うのでななく、抽象的なテーマが与えられるものです。非常に難解なテーマですね。あなたなら「お金」というテーマで出題されたら、どんなことを書きますか?企画や商品開発、マーケティングなど、発想力が問われる職種の場合、出題されることがありますが、全体としてはあまり出題されることは少ないと思います。なぜなら、このテーマは、読み手(採用担当者)にも読解力など相当な力量が求められますから。しかし、それだけ応募者の価値観が明確に表現されるテーマでもあります。この場合、出題テーマをどう受け止めるか、自分なりにどのように解釈するかが大切です。「人生」というテーマなら、過去を振り返り「今まで」を書く方法と、「これから」の未来を書く方法があります。また、「お金」なら、社会全体の経済について書く方法や、アルバイトなどから自分が得た収入について書くこともできます。出題テーマから、自分がイメージしたことや思い浮かんだことを整理し、最終的に何を言いたいか明確にしていけば書けるのではないでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■自分自身⇒■職業意識や仕事観⇒■社会問題や社会情勢⇒■抽象的テーマという順番に、難易度が上がってきます。最後の抽象的テーマは、出題ケースが少ないことや、テーマが広すぎて選択が難しいため、当面事前準備は諦めましょう(笑)。その代わり、先の3つは準備が可能なので、早め早めに対策をしておきましょう。3回に分けて、作文/小論文対策をご紹介いたしました。twitter

2013年11月26日

コメント(0)

-

★作文/小論文対策 その2★

★作文/小論文対策 その2★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日も就職活動における作文/小論文について。前回は、テーマは大きく分けると、自分自身について書く作文のようなものと、何かの課題について論じるものの二つになるとご説明しました。これをもう少し詳しく見ていきます。■自分自身例えば、「あなたの長所と短所」「人生の目標」「学生時代に苦労したこと」というテーマです。あなた自身のパーソナリティや、これまでの人生経験からあなたの考えや価値観を問うテーマです。自分自身を見つめ直して、あなた自身について書くことになります。「○○○がありました」「△△△でした」「□□□をしました」のように、出来事の羅列にならないように気をつけることが大切です。ある出来事や経験から、あなたがどのような感情や考えを持つようになったかを書くこと。困ったときに見知らぬ人に助けられて、感謝の気持ちや思いやりの大切さを学んだなど、エピソード+思いや考えを書くようにしましょう。なお、出来るだけ前向きな書き方をするようにしてください。そうしないと、単なる『愚痴』になってしまいます。スゴイ体験や出来事ではなくても大丈夫。日常生活で起こるささやかな出来事の中からエピソードを取り上げると、逆にあなたの観察力の高さをアピールすることになります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■職業意識や仕事観例として「あなたにとって仕事とはなんですか」「仕事を通してどんな社会人になりたいですか」「当社でやってみたいこと」「応募した理由」。 会社に勤める、それに対するあなたの意気込みや覚悟、そしてこれからのビジョン等目標を問うテーマです。最近このタイプのテーマ出題が増えているようです。それは、最近アルバイトをした経験が無い学生が増えており、働くことに対するイメージがわかない学生が多いことが理由のようです。実際、私も学生の方たちと接して、アルバイト経験の少ない方が増えていると感じます。アルバイトをした方には当たり前な感覚である「お金を稼ぐ」ということが、アルバイトを経験したことがない人には理解できないんですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ある方の例ですが、就職してある販売の仕事に就きました。レジを担当していたのですが、お客様からクレームを受けたとき、「それは私の担当ではありません」と答えてしまったそうです。当然、お客様は烈火のごとく怒り出し、本来のクレームから、その接客態度へと怒りの矛先が変わりました。どんどん話が大きくなり、結局、後日店長とそのお客様宅へ謝罪に行くことになりました。確かに、その人の責任ではないでしょう。しかし、お客様からすれば、レジ担当など一番話しやすい人に伝えるしかありません。お客様からクレームを受けたとき、一言「申し訳ありませんでした」と言えば良かったのですが、『お金を稼ぐ』とか『働く』という感覚が理解出来ていない人は、これが言えません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小論文対策から脱線してしまったので、話を戻します。詳細な知識は必要ありませんが、最低限の業界研究、そして企業研究をしておきましょう。応募する企業のことを調べるのは当然ですね。誰でもそれはするでしょう。それだけではなく、業界全体の実情を調べることで、応募会社の業界の中でのポジショニングが明確になります。そして、その会社でどんな事をしていきたいか考えておきましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当初、2回に分けてお伝えする積もりでしたが、3回に分け次回も小論文対策をお伝えします。今日は、小論文対策その2をお伝えいたしました。twitter

2013年11月24日

コメント(0)

-

★作文/小論文対策 その1★

★作文/小論文対策 その1★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前回、筆記試験は『作文/小論文』がポイントであるとお伝えしました(11月12日のブログ)。この日のブログへのアクセス数が300件弱と、いつもの2倍位になりました。私自身がこの反応に、ちょっと驚いております。それだけ関心のある方がいらっしゃるのですね。有り難く思います。そこで、もう少し作文/小論文について説明したいと思います。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・作文/小論文のテーマは、大きく分けて2種類に分けられると思います。まず、自分自身について書かせるものと、なにかを論じるものです。例えば、『学生時代に一番打ち込んだこと』とか『自分の長所と短所』のように、本人自身の特徴などパーソナリティに関するものです。これは、作文といってもいいのかもしれません。あなた自身のことを訊かれているのですから、自分自身を見つめるだけで書くことができます。それに対して、なにかを論じなければならない場合、事前に基礎知識が必要な場合があります。『この業界のこれからの姿』『少子化について』とか、先日ご紹介した『高齢者の生と性について、あなたの考えを述べよ』などです。この場合、その業界の動向、少子化の現状、高齢者の生活や心理に理解があり、情報収集しておかなければ書けないでしょう。したがって、前もって出題が作文なのか、小論文なのかを確認しておく必要があります。そして、そのテーマについて情報収集しておかなければなりませんん。例年の出題テーマは、採用担当者に訊けば、ほとんどの方は教えてくれます。公務員試験の場合、必ず小論文がありますが、過去に出題されたテーマは公開されています。↓↓↓長野県↓↓↓http://www.pref.nagano.lg.jp/jinjii/kensei/soshiki/soshiki/boshu/jisshi/h23kadai.html長野県(長野県職員採用試験)の場合、小論文だけではなく、集団討論のテーマも公開されております。このように、採用方法や過去の出題内容については、公開しているところが増えているので、入手は可能だと思います。また、学内のキャリアセンターを利用してみましょう。私は以前、短大のキャリアセンターにキャリアコンサルタントとして勤務していた経験がありますが、その大学では学生が応募した企業について1社毎に情報収集しており、筆記試験の内容から面接の質問内容や面接官の人数、年齢や男女比まで聞き出して、それをリスト化しておりました。そのリストは、学生が自由に閲覧できるようになっており、応募するさいに事前に調べて各自対策を考えていました。全ての大学がこのような対応をしているわけではないと思いますが、学内のキャリアセンターには、このような貴重な情報があります。まさに就活の宝が貯蔵されていますので、ぜひ利用してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・もし、キャリアセンターにそのような情報がない場合は、同じ業界の他の会社を調べてみましょう。同じ業界で同じ職種なら、同じようなスキルや特性を持つ人材を募集するでしょうから、同業他社の情報も参考になります。そして、1番確実で早いのが、応募を考えている企業の採用担当者に直接訊いてしまうことです。11月12日のブログでは、『さりげなく訊けば教えてくれますよ』としか書かなかったので、この点を詳しくご説明しますね。 上の写真は、ある合同企業説明会の企業のブースの様子ですが、このような場で質問されたら面接官としては答えられないでしょう。隣の企業とは薄いパーテーションで区切られているだけなので、隣の企業の担当者の声が筒抜けになります。そこで、あまり他社に訊かれたくない話が出来ないのです。このときは、なるべく採用担当者の近くに座り、一通り説明が終わって、次の学生と入れ替わるときに「すいません、試験内容のことで質問があり、この場でお答え出来る範囲で教えて頂きたいのですが・・・」と言って切り出します。会社訪問や工場見学の場合は、やはり採用担当者の近くに居て、移動時間や休憩時間などに同じような質問します。 確認することは、過去の作文/小論文のテーマと文量です。大抵の採用担当者は、教えてくれると思います。注意して頂きたいのは、事前にしっかりと就職情報サイトを見ておくこと。就職情報サイトに公開されているのに、それを質問すると「この学生は就職情報サイトを見ていない」とわかってしまいます。また、以前「採用担当者に質問したが断られた」という方がいました。もし、そのような場合、自分の質問の仕方や言葉遣いが適切だったか振り返ってください。謙虚な態度や、丁寧な言葉遣いをしていたかどうか・・・。自分では気付いていないだけで、乱暴な話し方や言葉遣いだったかもしれませんよ。また、質問は絞って訊ねてください。この機会に知りたいことは全部訊いてしまおうと、5つも6つも訊かれるとうんざりします。そして、採用担当者が書類等の準備をしていたり、トイレに行こうとしているような忙しいときは遠慮してください。忙しいときに声を掛けられると、どうしてもなおざりな対応になってしまいます。私毎で恐縮ですが、セミナーの講師をしているとき、休憩時間をとりトイレに行こうしたときに、いくつも質問してくる人がいます。ここでトイレに行かないと次の休憩まで行けなくなってしまいますから、そのような場合どうしても「後にしてください」とか「レジメに書いてあるのでもう一度読み返してください」と、適宜に答えてしまうこともあります。「空気を読め」とよくいわれますが、就職活動でも大切なことです。採用担当者って、皆さんが想像しているよりも、ずっと優しくて、サービス精神旺盛な人たちが多いですよ(合同企業説明会に行けば実感してもらえると思います)。だから、礼儀をわきまえて接すれば、質問に答えてくれるばかりか、他にも色々とアドバイスもしてもらえます。だから、採用担当者を敵にしてしまうか、今日は、『作文/小論文対策のその1』をお伝えしました。twitter

2013年11月21日

コメント(0)

-

★就職活動に正解はない★

★就職活動に正解はない★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・これから就職活動を始めるみなさんに、お伝えたしたいことがいくつかありますが、その筆頭にあげたいことが「就職活動には正解がない」ということ。 就職活動に「順序」や「流れ」というものはあります。11月7日のブログでもお伝えしたように、合同企業説明会⇒会社訪問・工場見学⇒1次試験・・・というように、みなさんから考えれば「就職活動の進めかた」、企業側からみれば「採用活動の進めかた」というものがあります。だから、企業の採用活動の流れに乗らないと、内定を得ることは出来ません。これは、大学入試でも同じですね。私だけ「この日は都合が悪いので、別の日に・・・」とか「この会場の方が家から近いので、試験会場をに変えて・・・」と言っても通用しません。AO入試にせよ、センター試験にせよ、先方の指定した日時や会場、進めかたに合わせなければなりません。だから、就職活動の流れや全体像を把握することが大切になるわけです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・就職活動の正解とは「こうすれば内定が取れる」という方法や手段です。よくネットなどで、こうやったら内定が取れたと投稿している人がいます。これは間違いではありませんが、他の人が同じことをしてもうまくいくとは限りません。なぜなら、採用担当者が知りたいのは「あなたの考え」や「あなたの気持ち」だからです。言い換えれば、自分の考えや気持ちを採用担当者に伝えられるようにならないと、内定は得られないことになります。一般論を語ってもダメなんですね。「あなたはなぜ○○○だと思うのか」「どうして○○○をしたいのか」を、採用担当者は知りたいのですから。そのため、就職活動は自己分析や自己理解から始まるわけです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自己分析って面倒臭いですよね。また、どうして働くのに自己分析が関係するのだろうと、疑問を持たれた方もいることでしょう。 だけど、自己分析しておかなければ、上記のイラストのように質問されたとき、答えられないでしょう。これまであまり自己分析してこなかった方は、今からでも遅くありませんから、自分の傾向や特徴を理解しておきましょう。『急がば回れ』ということわざがありますが、ここで自己分析をしておくことが、かえって早く内定を得られるようになります。今日は、就職活動に正解はないと題して「自己分析」の重要性をお伝えしました。twitter

2013年11月20日

コメント(3)

-

★週末は文具店に行こう その2★

★週末は文具店に行こう その2★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。月曜日更新出来なかったので、1日遅れの今日更新となりました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昨日は、これから履歴書やエントリーシートの作成に欠かせないペンのご紹介をしました。今日は、履歴書やエントリーシートを郵送するときに必要な封筒に、住所等を記載するときのペンについてご紹介します。私は前職、民間企業で法人営業を担当しておりましたので、カタログ等の書類の郵送するための封筒書きをかなりしてきました。大量に送付するときはラベルシールを使用しますが、1社や2社なら手書きになります。そのため、色々なペンを使用してみましたが、おススメはペンテル社の「サインペン」です。 このペンは、誰もが一度は手にしたことがあるのではないでしょうか。文具店はもちろんのこと、コンビニや食品スーパーにも置かれております。先日は、100円ショップでも見かけました。この手の文具の王道ですね。今は、定番の黒や赤以外にも水色や黄色など多彩な色が用意されているようですが、基本の黒と赤があればOKです。↓↓↓ペンテル社 サインペン↓↓↓http://www.pentel.co.jp/product/signpen/なぜ「赤」も必要なのか?それは、企業によっては封筒の表書きに「履歴書在中」とか「応募書類在中」と、「赤字」で記載するよう指定されている場合があるからです。 市販されている封筒には、写真のように印刷されているものもあります。私は、企業から指定されていなくても応募書類を送付する場合は「応募書類在中」と記載するようアドバイスしています。なぜなら、そのほうがスムーズに採用担当者の手元に届くからです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペンテルのサインペンはどこでも売られていることと、やはり書きやすいという利点があります。軸の太さも手ごろで、宛名書きのように大きな字を書くのに適しています。このサインペンは水性なので、水に濡れるとにじんでしまうという欠点がありますが、油性マジックはおススメしません。それは、封筒の裏側まで染みてしまうからです。もし、油性マジックを使用する場合は、封筒の中に新聞紙などを入れて裏側まで滲まないように工夫してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このように、自分のお気に入りの文具をそろえると「早く使ってみたい」という気持ちになりませんか?ここがポイントなんですね。「早く使ってみたい」「早く書いてみたい」。そんな気持ちが、前向きな就職活動につながっていきます。ペンの書き心地を試したいという気持ちになれば、履歴書を書くのも楽しくなります。前向きな気持ちで就職活動に取り組むことが出来て、読みやすく応募書類が書ければ最高ですね。1,000円から1,500円位の投資で、気持ちよく就職活動に取り組むことが出来るようになります。この「ちょっとしたことで自分のモチベーションを上げる」ことが就職活動でとても重要なことになります。今から「自分で自分のやる気を高める習慣」をつけておきましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日は、おススメの筆記用具の続きで、サインペンをご紹介しました。twitter

2013年11月19日

コメント(0)

-

★週末は文具店に行こう その1★

★週末は文具店に行こう その1★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このブログは、就職活動を中心にどうしたら自分に合う仕事や職場に就職出来るのか、また、どうしたらその職場で自分の力を発揮出来るか、をテーマにして、幸せに働くための思考や方法をお伝えしています。が・・・、今回はグッズのご紹介です。書籍をご紹介することは度々ありますが、初めてグッズを取り上げます。なぜかといいますと、みなさん筆記用具でだいぶ損をしているな~と日頃から感じているからです。履歴書やエントリーシートは手書きになります。履歴書は現在、それぞれの学校指定のものを利用しているでしょう。エントリーシートも、その会社で作成したものを配布されます。したがって、その用紙に自分で手書きするようになりますね。その時、大切なことが二つあります。ひとつは、内容。当然書かれた内容によって評価されますから、内容は絶対大事。もう一つが、書き方です。言い換えれば、適切な筆記用具を使ってください、ということ。文字のうまい下手も、筆記用具でだいぶカバーすることが出来ます。『弘法筆を選ばず』ということわざがありますが、それは弘法大使くらい書の達人であれば筆記用具を選ぶ必要がないのかもしれませんが、一般の人は筆記用具を選んだほうが得策です。これまで、履歴書やエントリーシート、公務員試験の面接カードの添削をさせて頂いてきました。そこで感じたことは、内容や字の上手下手もさることながら、適切な筆記用具が使われていないこと。わかりやすく言いますと、文字の線が異様に太い、または細いこと。また、筆圧が強く、紙がでこぼこしていたりします。応募書類を郵送するとき、当然封筒を使用するわけですが、その書き方が適切でない場合もしばしば見受けられます。そこで、今日は筆記用具をご紹介します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・まず、履歴書やエントリーシートを記入するときにおススメなのが、水性のボールペンです。油性やゲルのボールペンは乾燥に時間が掛かるため、書き終えたあとうっかり手でこすってしまうと、文字がにじんでしまう場合があります。特に油性ポールペンは乾燥に時間が掛かるので注意が必要です。また、油性ボールペンはある程度筆圧を書けないと書けないため、紙がでこぼこになるし、手が疲れます(笑)。次に文字の太さ(線の太さ)は、0.5mm位が良いと思います。それ以下だと線が細くなり、読みにくくなります。逆に太いと、その分だけ書ける文字数が少なくなってしまいます。みなさんが作成し提出した履歴書は、大抵の企業では原紙(実際に手書きされたもの)は保管し、コピーを取って採用試験に使用します。そのため、線が細い場合、かすれてしまうなど、はっきりと写らないこともあります。せっかく内容が素晴らしくても、採用担当者に読まれなくては意味がありません。コピーを取ってもしっかり写る太さを考えると、0.5mm位が適切になります。文具店に行くと、試し書きが出来ると思いますので、実際に自分で書き心地を試しながら、お気に入りのペンを探してみましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・私のおススメは、ちょっと高いのですが、オートというメーカーの「水性ボールペンリバティ」です。定価1,050円と少々高価ですが、使いやすいし、インクの詰替も販売されています。また、アマゾンでも好評価を得ているようです。↓↓↓アマゾン 水性ボールペンリバティ 太軸↓↓↓ このリバティには、太軸と中軸がありますので、手の小さい方や女性には、中軸をおススメします。価格や文字の太さは一緒です(インクの詰替は同じ物です)。↓↓↓アマゾン 水性ボールペンリバティ 中軸↓↓↓ 写真がどちらも同じように見えるのは、軸の太さが違うだけだから(笑)。どちらも、軸の色が「ブラック」「ブラウン」「シルバー」の3色から選べます。そして、なにより滑らかに書けるのが一番の魅力です。す~っと、滑るように書けるので、ストレスが溜まりません。それに、書いた後にインクが早く乾燥するため効率的に書き進めることが出来ます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・オート社のリバティをご紹介しましたが、一番大切なことは自分の手に馴染むことです。だから、実際にお店で試し書きをしながら、自分にしっくりくるペンを選んでください。今日は、おススメの筆記用具として水性ボールペンを取り上げました。明日は、封筒書き用のペンのご紹介をいたします。twitter

2013年11月15日

コメント(0)

-

★筆記試験のポイント★

★筆記試験のポイント★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の採用試験は、まず筆記試験から始まります。この筆記試験も、一般常識、適性検査、作文と3つに分けることが出来ます。SPIのように、一般常識と適性検査の両方を一度に測定出来るものもあります。ところで、あなたは、この筆記試験の難問はどれだと思いますか? 多くの方は一般常識と答えられるのですが、私は作文だと考えています。なぜなら、一般常識は大抵の企業は高校生レベルの質問がほとんどだからです。また、書店にいけば就活のための一般常識について書かれた書籍が色々と販売されています。就職情報サイトにも、時事問題対策として取り上げられてもおります。↓↓↓リクナビ2014(時事業界トレーニング)↓↓↓http://job.rikunabi.com/2014/contents/article/edit~rikutore~index/u/?original=1&isc=r1rm00001309SPIについても、多くの攻略本が発売されておりますし、なんといっても、SPIを発売しているのはリクルート社。リクナビからWEBで模試を受けられるサービスもあります。そのため、一般常識や時事問題は、ある程度対策というか対応方法があります。適性検査も、その人の能力ではなく「適性」を見るものです。例えば、外交的か内向的か。とか、集中力が最初高くて徐々に落ちていくタイプか、反対に、時間の経過と共に段々と上がっていくタイプか。などなど、職務等で求められる適性にマッチしているかどうかを見ます。自分の適性を偽って就職しても、実際に配属されてから苦労するだけなので、適性検査は自分に正直に行ったほうがいいでしょう(適性検査については、後日改めて触れたいと思います)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・長野県にある、職員500名弱のある介護施設では、筆記試験は作文だけです。それは、介護福祉士の資格所持者のみ採用しているからです。介護福祉士の試験は、心理学、社会福祉制度、介護保険、人権、医学、倫理観、コミュニケーション、身体機能等出題範囲が非常に広いうえに、実技試験もありますから、介護福祉士の資格があるということは、それだけ基礎的な勉強をしてきたということになるからです。そのため、筆記試験は作文しか無いのですが、その分テーマが非常に難しい。ある年の出題テーマは「高齢者の生と性について、あなたの考えを述べよ」というものでした。これは作文というよりも小論文ですね。このテーマで出題されて持論を書けるには、日頃から高齢者の生活や心理に理解があり、社会の動向や世論に関心を持って情報収集していなければ書けないでしょう。私だって書けません(笑)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このように、作文といっても、小論文のようなテーマで出題される場合もあります。だから、応募する企業の採用試験に作文や小論文がある場合は、過去にどのようなテーマで出題されているか調べて、そのテーマに即した事前の情報収集が欠かせません。一般常識は、基礎学力の確認ですから、大体どの企業でも同じような出題をされます。しかし、作文の場合は10社あれば10通りの出題テーマがあり、しかも事前の準備がはっきり出てしまいます。そのため、私は合同企業説明会や会社訪問・工場見学で人事担当者と話す機会があれば、筆記試験の内容を訊くこと。そして、作文や小論文があれば、例年の出題テーマと分量(何文字か)を訊くようアドバイスしています。訊くコツは、あまり周りに人がいない時に、さりげなく質問することです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あと、作文や小論文が難しい理由として、手書きに慣れていないことがあげられます。あなたは最近、手書きで文章を書いたことがありますか?ノートやメモを取ることはあっても、ある程度まとまった文章を手書きで書いた経験は無いと思います。というのも、私の身近にいる学生に質問すると、ほとんどの学生が高校卒業以来、手書きで文章を書いたことが無いと話します。だから、出題テーマと分量がわかったら、自分で実際に手書きで文章を書く練習をしてください。これをしておかないと、試験で書けなくなってしまいます。ワードで文章を作る場合、どんどんと思うことや考えたことなどを打ち込み、後で文章を差し替えたり、付け足したりするなど自由に変更ができます。しかし、手書きの場合は、まず何を書くのか、それをどのように(起承転結のような順番など)書くのかなど、文章全体の構造を先に考えます。これがしっかり出来ていないと、後で変更しようとしても、手書きの場合だと全部消してから書き直すことになってしまいます。大体作文や小論文は、試験時間が60分から90分と制限があるので、消して書いて、消して書いて、と繰り返しているとあっという間に終了時間になってしまいます。そのため、しっかりとした構想を練らないと書けません。その構想を考える練習が必要になります。一般常識のように暗記すれば解ける、とか前後の文章から答えを読み解くというようなものではありません。まあ、採用する側からすれば、作文や小論文から「日頃からテーマに対して関心があるか」と、「それを論理的に説明出来るか」を判断していますから、当然なのですが。それだけに、作文と小論文にはしっかりと準備しておきましょう。けっしてあなどらないように・・・。今日は、「筆記試験のポイント」として、作文と小論文の重要性をお伝えしました。twitter

2013年11月12日

コメント(0)

-

★ナビを利用する★

★ナビを利用する★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・リクナビって、ご存知ですね。そして、マイナビも。それ以外にも、日経就職ナビや学情就職ナビもあります。また、その地域独自のナビもありますね。私の住む長野県の場合、信濃毎日新聞が主催している「長野県企業ガイダンス」というナビもあります(地元では信毎ナビともいわれています)。みなさんがお住まいの地域に特化したナビがあるのではないでしょうか。このようなナビを一まとめにして、就職情報サイトといわれていますが、このような就職情報サイトを上手に利用することが現在の就職活動では欠かせないものになっています。このブログをお読みくださっている方も、既にナビに登録されていることでしょう。2015年の就職活動は12月1日から開始となっていますから、今就職情報サイトを開いても企業情報は見られません。しかし、2014年度版は今でも開けます。しかも、あの面倒な登録をしなくても大丈夫。新卒採用をしている企業は、大抵毎年継続して採用活動をしていますから、今年(2014年度)採用実績がある企業は来年度も採用する可能性は大きいです。だから、2014年度版の就職情報サイトを見て、今年どんな企業がどんな職種で募集していたのか、事前に調べることで、来年度の予想が出来ます。試しに、リクナビ2014の長野県に本社がある企業を調べてみましょう。↓↓↓【リクナビ2014 長野県に本社がある企業】http://job.rikunabi.com/2014/s/______20__/?moduleCd=100&kdb=87これを見ると、現在188社(11月10日現在)掲載されています。一例として、『みなみ信州農業協同組合』の採用スケジュールを見てみましょう。↓↓↓【みなみ信州農業協同組合】↓↓↓http://job.rikunabi.com/2014/company/employ/r617010055/・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以下は、ホームページのコピーです。企業説明会:2012年12月25日(火)から開催を予定しております。 説明会企画:JAみなみ信州「なんでもめぐり」 第1回目:2013年2月23日(土)「JA研究会」 第2回目:2013年3月16日(土)「job session みなみ 信州」 第3回目:2013年4月27日(土)「みなみ信州meeting」 ▼ 採用試験 【試験内容】 第一次試験:筆記試験(JA長野県統一採用試験)・ 適性試験・小論文 第二次試験:面接試験(部長) 第三次試験:面接試験(役員) 第一次試験/2013年6月17日(月)13:30~17:00 第二次試験/2013年6月下旬 第三次試験/2013年7月上旬 出願方法は、メールまたは説明会にてご案内します。 採用試験出願書は、2013年4月1日以降に開催する「JA みなみ信州就職説明会」にて配布します。 ▼ 内定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の採用スケジュールは例年あまり変わりませんから、2015卒生の採用も同じような時期に行われるでしょう。私が、この企業に応募するなら、まず12月から行われる合同企業説明会のどこかに参加します。そして、2月・3月・4月の説明会には全部参加して情報を収集します。そのため、2月と4月の下旬と3月中旬の土曜日は予定を入れないようにします。また、6月中旬の月曜日は筆記試験があるかもしれないと予測しておきます。また、この企業は1次試験に小論文があります。そこで、説明会に参加したときに、筆記試験の内容や小論文のテーマなど1次試験の内容をさりげなく人事担当者から聞き出します。そうして、6月の1次試験に向けた準備を進めます。このような準備を今からしておくと、後々楽になります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このような準備が今から、過去の就職情報サイトを調べること出来るのです。2015年度版の就職情報サイトがオープンするまで、あと2週間あります。その間に、過去の就職情報サイトを見ておきましょう。今日は、過去の就職情報サイトを利用して「2015年の就職活動のスケジュールを予測する」ことの重要性をお伝えしました。追伸「1次試験の小論文のテーマを聞き出す」と書きましたが、なぜこれが重要なのか、次回のブログで取り上げますね。 twitter

2013年11月10日

コメント(0)

-

★いよいよ就職活動開始 その2★

★いよいよ就職活動開始 その2★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12月から始まる就職活動も一月を切りました。そこで前回は、今からどんな準備をしておいたらいいのかというテーマで、就職活動用語を調べておくことをおススメしました。今日は、その続きになります。ところで、少々話しは変わりますが、あなたに質問です。同じ本を読む場合、前もってあらすじを読んで大体の内容がわかっている状態で本を読むのと、まったく内容を知らないまま読むのでは、どちらが内容を理解しやすいでしょうか? 恐らく、あらすじを読んでから本編を読むほうが、なにも知らないまま読むよりも、はるかに効率良く、また理解も深いと思います。もっとも、あらすじを読むことでネタやオチがわかってしまい「つまらない」ということもありますが・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・それを就職活動にあてはめてみると、就職活動の全体像とか概要を把握してから実際に就職活動に取り組むのと、なにもわからないまま就職活動を始めるのでは、大きな差が出てしまいます。就職活動の流れを記すと・・・合同企業説明会⇒会社訪問・工場見学⇒1次試験(主に筆記試験)⇒2次試験(グループディスカッション等)⇒初回面接(集団面接の場合もあります)⇒2次面接⇒3次面接という流れになります。だから、もし応募したい企業があり、その企業が参加する合同企業説明会に行きそびれたとしても、直接企業に連絡して会社訪問や工場見学をさせてもらえれば、その後の流れに乗ることが出来ます。「ショートカット」する訳ですね。これを知っていると、効率良く企業訪問が出来ます。知らなければ、「合同企業説明会に行けなかったから」と応募することも諦めていたかもしれません。だから、合同企業説明会から内定を得るまでの一連の流れを知ることが大切です。今の段階では、一つひとつの内容について細かく知る必要はありません。あらすじを掴んでおけばOK。でも、そのあらすじを知っているか、知らないかの差はとても大きい。もし、ここ数年の間に実際に就職活動をしたお兄さんやお姉さん、先輩から話を聞けるようなら、この流れを聞いておきましょう。身近に聞ける人が居なければ、キャリアセンターの職員に聞きましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・就職活動している学生の話を聞いたり、私自身実際に短大の就活ガイダンスに携わった経験からふりかえると、各学校で行われている就活ガイダンスは、あらすじを説明する前に、「就職情報サイト(リクナビ等)の使い方」とか「履歴書の書き方」、「エントリーシートの作成方法」など、いきなり細かい話になってしまうために就職活動の全体像が見えにくくなっていると思います。細かい部分は実際にやっていくことで理解できます。それよりも最初に全体像を掴むことが大切です。今日は、本のあらすじに例えて「就職活動の全体像を掴む」ことの重要性をお伝えしました。twitter

2013年11月07日

コメント(0)

-

★いよいよ就職活動開始 その1★

★いよいよ就職活動開始 その1★お早うございます。じゃなくて、こんばんは。すっかり更新が遅くなってしまいました。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も明日も、良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・さて、12月から始まる就職活動も一月を切りました。そのため、「これからどんな準備をしたら良いですか」というご相談を先月位から良く受けるようになりました。初めての就職活動。不安でいっぱいだと思います。なにせ、やったことが無いのですから、不安になって当然です。人は「未経験の事に不安を感じる」生き物です。 人間には、生まれつき、自己防衛本能というものが備わっています。自分の命を保護するためのもので、食欲とか、寒さ暑さに対して汗をかいたり、反対に毛穴を引き締めて保温したりする働きがあります。この自己防衛本能の働きのひとつとして「未知のものに対する警戒心」があります。だから、就職活動に不安を感じるのが自然な人間の情動です。反対に、まったく不安が無いほうが、私は心配です(笑)。したがって、就職活動に不安を感じるのが自然であり、不安を感じているのは自分だけではないのだと考えてください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・次に、何が不安なのか考えてみましょう。恐らく「知らない」「よく分からない」という事が不安の大きな原因だと思います。そこで、リクナビとかマイナビ、また就活本をパラパラと眺めたときに、わからない言葉が出てきたら、それは何を意味しているのか調べてみましょう。就職活動って、英語の勉強に良く似ています。まず、英文をざっと見て分からない単語が出てきたら、それを調べますよね。そうやって一通り単語を理解できれば、次に単語を繋いでいくと大体の意味がわかります。それと同じで、まず使われている就職活動用語を理解すること。例えば『ES』。エントリーシートのことですが、では『エントリーシート』とは何か?なぜエントリーシートを作成しなければならないのか? これがわかれば、不安がひとつ解消できたことになります。そして、なぜエントリーシートを作成しなければならないのかを理解できれば、どのような点に注意して作成すればいいのかも見えてきます。今出来ることは、就職活動用語を理解することです。それは、英語の学習に例えると、単語を理解することにあたります。単語の意味がわからないまま英文を読んでも、わからないですよね。逆に、単語の意味がわかれば、文法がわからなくても大よその意味がつかめます。まずは、就職活動用語を調べるところから始めてみましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あなたは、下記の言葉の意味がわかりますか?・合同企業説明会・エントリーシート・SPI・グループディスカッション・集団面接これらの言葉は、これから実際に就職活動で接することがあるでしょう。その時になって、調べるのではなく、今理解しておけば後々楽になりますよね。今日は、今から出来ることとして、就活用語を調べることをおススメしました。twitter

2013年11月06日

コメント(0)

-

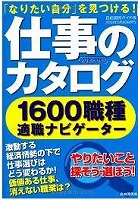

★おススメの本★

★おススメの本★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「仕事のカタログ」という本をご存知ですか? 自由国民社から毎年発行されているもので、定価は1600円です。1~2前のものでもそれほど内容は変わっていませんので、少し古いものでも大丈夫。アマゾンでは200~300円で販売されていますし、私は2012年度版をブックオフで105円で購入しました(笑)。この本は、1600種類の職業が紹介されています。また、その仕事へ就くための方法や資格なども触れられており、わかりやすく書かれています。友達と一緒にワリカンで買ってもいいですね。今から、世の中にどのような職業があるのか知っておくと、今後やりたい仕事を探すときに役立ちます。今日はおススメの本「仕事のカタログ」のご紹介でした。twitter

2013年11月04日

コメント(0)

-

★志望動機★

★志望動機★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あなたは、面接カードってご存知ですか?それは、公務員試験の場合、筆記試験に合格すると面接カードが送られてきて、それを記入して提出、その面接カードを基に面接試験が進められます。 国家公務員と地方公務員、また地方公務員の場合、自治体によって質問が若干違うところがありますが、概ね同じようなことを記載するようになっています。民間企業のエントリーシートをイメージして頂くと、わかりやすいですね。エントリーシートは応募する時に提出しますが、面接カードは筆記試験の通過後に提出します。そのため、まず勉強して1次試験(筆記試験)に集中します。そして試験が通過したら面接カードを書きます。殆どの行政機関は、1次面接の当日にこの面接カードを持参しますので、面接カードを作成する時間はかなりあります。その分、選考においても完成度が高いものが求められますが・・・。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月の下旬位からこれまでに、国家1種、関東財務局、東京都特別区、長野県警、長野県、長野市・・・と、面接カードの添削を依頼されました。その時にアドバイスしていることは、志望動機として「○○○をしたい」とか「○○○に携わりたい」とやりたい事だけ書くのではなく、『なぜそれをしたいのか』とか『それに興味を持ったきっかけや経緯』まで書くようにすることです。自分が興味や関心のあることを書き連ねている方が多いのですが、そもそも興味や関心が無ければ応募しませんよね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・これは民間企業でも同じこと。履歴書やエントリーシートに、「会計に興味があり貴社の経理部門に関心があります」というような書き方をされている方が多いのですが、『なぜ会計に興味を持ったのか』『なぜ、この会社の経理部門に関心があるのか』という点が書かれていないと、志望動機として不十分です。応募書類作成のセミナーを担当するとき、私が良くお話しさせて頂くことがあります。要点だけ説明すると・・・志望動機とは、志・望・動機から成り立っています。志とは、志すことですから「将来こうなりたい」とか「こうゆう仕事をしたい」という大きな目標です。望とは、望むことですから「やりたいこと」「したいこと」です(大抵の方はココだけしか書かれていません)。そして、動機は、志や望を持つようになった「きっかけ」や「理由」です。この3点を意識して書くようにしましょう、となります。今日は「面接カード」添削から、志望動機の考え方について。twitter

2013年10月31日

コメント(0)

-

★就職活動で求められる「柔軟性」について★

★就職活動で求められる「柔軟性」について★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・これまで何名かの未就職卒業者(就職を希望していたが就職できないまま卒業された方)の就職支援に携わった経験があります。その方たちとの面談から、特徴というか、独特の考え方をされていることがわかりました。未就職卒業者というと、一般的にはやる気が無くて、目標も無い。そのため、就職活動をすることも無く、卒業を迎えてしまった人たちという印象を持たれるようですね。しかし、私が面談・支援した人たちはその反対。しっかりやりたい事が明確で、また、就職活動の進めかたも良く研究されています。しかし、それに固執している傾向があります。たとえば、A子さん。ブライダル業界を希望しており、大学3年生の夏休みには、実際に結婚式場でインターンシップを経験。元々お花が好きだったこともあり、大学4年生でフラワーアレンジメントの資格取得の勉強も始めました。そして将来の目標は、ブライダルコーディネーターとして活躍することです。このように明確な目標を持っていました。当然、就職の応募先は結婚式場や結婚関係の仕事になります。しかし、なかなかうまくいきません。10社以上受け、面接まで進みますが内定までは至らない。10月から始まった就職活動ですが、気付けばもう4年生の夏休みになっていました。周りの友達は、ほとんど内定を得ていました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ここでA子さんは、ふと考えました。私はやりたいことがしっかりと決まっていた。そして、そのやりたいことを叶えるために資格を取ったり、他の資格取得の勉強もしている。こんなに準備しているのに内定が取れない。それに比べて周りの友達は、結構いい加減な気持ちで就職活動している。大企業ばっかり狙っているし、応募書類だって、キャリアセンターのアドバイザーまかせじゃないか。まじめに就職活動している自分がバカバカしい・・・。そう考えたら、もう就職活動をする気が失せてしまったそうです。結局そのまま何もせず、卒業を迎えてしまったとのことでした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A子さんからみれば、確かに周りの友達は目標とかやりたいこともあいまいで、志望動機も場当たり的。自分で考えられなければ他人頼みの就職活動をしている、いい加減な人に見えたようです。A子さんと何度かの面談から私は、A子さんは、やりたいことに固執してしまい、視野が狭く柔軟性が乏しいという印象を受けました。やる気や熱意は人一倍伝わってくるのですが、自分の興味が無い仕事には全く無関心のようです。ブライダルコーディネーターになりたい。その夢は素晴らしいですね。だけど、入社してすぐにお客様の結婚式を取り仕切ることは無理でしょう。だから、最初は会場の掃除や飾りつけ、飲み物の手配など先輩から指示された仕事から始まり、先輩に同席させてもらって商談の進めかたや確認事項を覚えていきます。ホテルの場合だと、一年中結婚式をしているだけではありません。新年会や忘年会など結婚式とは関係無い宴会も行わなければなりません。面接で、面接官から、そのような雑務的な仕事(A子さんの希望以外の仕事)もしてもらいたい旨の説明されると、A子さんはとたんにトーンダウンしてしまっていたようです。一応「頑張ります」と返答していたようですが、表情や態度から、面接官にA子さんの本心を見抜かれていたのでしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「私はどうしても●●●をしたい!!!」と、目標を明確に持つことは大切です。しかし、就職は相手のあることなので、自分の努力だけではどうしようもない場合もあります。そこで、「●●●が希望だけど、ダメなら○○○にしよう」とか「もし、○○○もダメなら△△△でもいいかな」と、柔軟性のある考え方も必要です。ここで、「私は絶対●●●じゃなきゃダメ」と固執してしまうと、その仕事に就けなかった場合、働くところがなくなってしまいます。私は、明確な目標を持つことと同じくらい、柔軟性ある考え方が出来ることも大切だと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【後日談】A子さんと、こんな話をしながら何回か面談を重ねていくうちに、A子さんの考え方が変わってきました。実は、高校生の時、あるアパレルショップの店員としてアルバイトしたことがあり、「ブライダルコーディネーターになりたい」と思うようになる前は、「アパレル」関係の仕事を希望していました。その話をA子さんから聞いて、アパレルとブライダルの両方で探してみようと提案したところ、A子さんは「貸衣装」の仕事を見つけてきました。現在は「ドレスコーディネーター」として活躍されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日は「柔軟性」について綴りました。twitter

2013年10月29日

コメント(0)

-

★就職活動の3月スタートの是非★

★就職活動の3月スタートの是非★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3~4年前の大学3年生なら、10月から就職活動がスタートしていました。そして、10月下旬のこの時期は、毎週末という位に合同企業説明会が開かれていました。それが、今の大学3年生は来年の3月からの就職活動スタートとなりそうです。10月スタートと比べると、5ヶ月遅れて就職活動が始まることになります。大学生の学業に配慮しての対応ということですが、あなたはどのように考えていますか?私は、優秀な学生には有利になるが、全体としては不利になる学生が増えるだろうと考えています。なぜなら、企業の採用時期自体はあまり変わっていないからです。現在企業は、大々的に合同企業説明会が出来ないだけで、インターンシップの受け入れなどを行い、積極的に学生との接点を持とうとしています。↓↓↓リクナビ2015↓↓↓https://job.rikunabi.com/2015/search/pre/internship/リクナビ2015のインターシップの実施企業を見ると、比較的内定時期の早い金融や証券会社、情報系企業は10月、11月にインターンシップを行い、学生に実際に自社来てもらって事業内容や企業説明、そして実習をしてもらいながら、自社への関心を高めてもらおうとしています。そして、3月の解禁時期にはすぐ選考に入れるよう、応募見込み学生を確保しつつあります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ですから、今、就職に対して関心の高い学生、意識の高い学生は、既にリクナビやマイナビに登録して情報を収集、そしてインターンシップに参加するなど行動に移しています。反対に、「就職活動は来年3月になってから始めよう」と考えている学生は、まだリクナビやマイナビに登録すらしていないのではないでしょうか。来年の3月1日になって「さて、登録でもするか」と、初めてリクナビやマイナビ等就職情報サイトを開く学生。反対に、既に数社のインターンシップを終え、応募すべき業界や職種を絞っている学生。この中には、企業の人事担当者から名刺をもらい、直接メール等で採用スケジュールなどの情報を得ている学生もいるでしょう。この差は大きいですね。そして、あなたはこれを「ズルイ」と思いますか。後者のような意識や意欲の高い学生をトップ集団とすれば、3月スタート組は第2集団といったところでしょうか。3月は春休みになっていますから、4月4年生になり学校がってから・・・というのんびり組の学生もいるでしょう。この学生たちは第3集団となりますが、この第3集団が「さて、合同企業説明会でも行くか」と考えている頃には、トップ集団の学生に対して既に1次試験が始まっています。そして、5月の連休頃には内々定が出ているでしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今年、ある自動車関係の企業は2月下旬には「内々定通知」を出していました(「内定もらいました~♪」と報告に来てくれた学生がいました)。その学生は、入りたい企業が決まっていたので、大学2年生の夏休みからその会社のインターンシップに参加したり、OB訪問をしていました。この活動は人事担当者の目に留まり、大学3年生になって再度その企業のインターンシップに希望したところ、人事担当者から「君は去年も来ているから大体やることわかるでしょう。それよりも視野を広げるために他の会社にも行ってみたら。」と言われた位でした。その時、「これって、もう不採用ってことなんでしょうか?」と、半ベソ顔で相談に来られたのが、この学生との出会いでした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・企業の人事担当者の仕事。それは優秀な人材を確保することです。そして、多くの人事担当者は「優秀な人材=早期から積極的に行動する学生」と考えています。そのため、全体の就職活動のスタート時期が遅くなると、早期から積極的に行動している学生と、そうでない学生の格差が拡大します。これが、冒頭に述べた『優秀な学生には有利になるが、全体としては不利になる学生が増える』と考える理由です。したがって、周りの学生が「まだ早い」と考えていても、それに囚われずに、早め早めに行動していきましょう。今日は「就職活動の3月スタートの是非」をご紹介しました。twitter

2013年10月27日

コメント(0)

-

★ミドルがキャリアチェンジできる社会★

★ミドルがキャリアチェンジできる社会★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10月16日のブログで、政府は企業に対して雇用確保を支援する政策から、積極的に転職を支援して成長産業に人材を移動させていく政策に転換しようとしているとお伝えしました。そのため、平成26年(2014年)は転職時代元年になると考えています。それを裏付ける資料も公開されています。みずほ銀行のシンクタンクである、みずほ情報総研株式会社が今年3月に「就業構造の転換に係る実態調査」を報告しました。↓↓↓みずほ情報総研↓↓↓【http://www.mizuho-ir.co.jp/index.html】↓↓↓就業構造の転換に係る実態調査↓↓↓【http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/jinkatsu/shuugyo_houkokusho.pdf】この報告書の内容は、『少子高齢化、経済の情報化が進行する中で、成長産業や高付加価値部門、海外展開など成長分野における成長牽引力を高めていくことが必要であるが、スキルと経験をもつ社会人が成長分野で活躍するという流れは大きなものとはなっていない。そこで、 今後社会人の成長分野への進出を促すためにマッチングと教育訓練を一体的に提供する「人を活かす産業」の創出・振興」を図る必要がある。』というものです。これをみると、過去10年の産業別就業者数の推移や、2020年の産業別就業者数の変化・予測が掲載されており、今後どの業界や分野が衰退していくか鮮明に書かれています。ここでは、製造業と建設業の衰退が著しく、1990年には2099万人いた就業者が、2020年には1149万人まで減少することが予測されています。学生時代、日本は物づくり国家、加工貿易で成長したと学びましたが、それはもう過去の話。実は、1995年に製造業と情報サービス業が逆転しており、その差は拡大する一方です。これから就職や転職を考えている人は、今後どの業界や産業が伸長していくのか、反対にどの業界や産業が衰退していくかを理解しておくことは大切なことでしょう。自分が就職した業界が衰退していくのであれば、将来違う業界に転職しなければならない可能性が高いからです。そして、これからどの産業が伸長していくかを視野に入れて、資格取得などの準備が必要です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特に地方都市で働いている場合は、その傾向が顕著になります。工場の撤退などにより、働く場所がある日突然無くなる可能性があるからです。平成14年。もうじき10年前になりますが、この年に富士通の長野工場が撤退しました。それに伴い約4000人の従業員が退職。さらに関連企業のリストラや廃業も重なりました。その後遺症はまだ完治しておらず、停滞感は続いています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ぜひ、『就業構造の転換に係る実態調査』に目を通してみてください。今はそこに書かれている意味が理解できなくても大丈夫です。大切な事は、将来どうなるか、またどのような準備をしておくかを自分なりに考える習慣をつけることです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日は「就業構造の転換に係る実態調査」をご紹介しました。twitter

2013年10月25日

コメント(0)

-

★人に好かれる その3★

★人に好かれる その3★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人に好かれるって、働く上でとっても大切なことです。たとえば、あなたは嫌いな人からモノを買いたいと思わないでしょう。また、嫌いな人に髪の毛を切ってもらいたいとも思わないのではないでしょうか。ここに二人の美容師さんがいます。ひとりはカットやパーマの技術が抜群に上手なのですが、いつもムスっとしてえばっており、いかにも「私が切ってやっているんだ!」という態度です。もうひとりは、多少技術は劣りますが、いつもニコニコしていて人当たりが良く、素敵な人。二人のうち、どっちか選べと言われたら、後者の方を選ぶのではないかと思います。そこで今日も、デール・カーネギーの【人に好かれる6つの原則】から、残りの2つをご紹介いたします。 【デール・カーネギー】原則4【関心のありかを見ぬく】相手がどんなことに興味や関心があるのか。また、何を重視しているのかを知ることは、あなたが考えている以上に大切なことです。デール・カーネギーは、このように伝えています。「相手の関心を見ぬき、それを話題にするやり方は、結局双方の利益になる。」と。相手の話を聞いていれば、相手の好きなことや関心のあることは大体見当がつくでしょう。それをきちんと理解することです。なぜなら『人間は、自分と同じ興味や関心を持つ人に親近感を持つ』からです。自分が好きなものや大切なものに、他の人も同じような感想を持っていると、その人に対して身近に感じるようになります。一番わかりやすい事例は、コンサートです。コンサート会場に行けば、まったく初対面の人でもすぐ仲良くなり、一緒に盛り上がることが出来ます。これは、野球やサッカーに置き換えることも出来ますね。だから、相手が何を好きなのか知ることが、相手と仲良くなるうえで欠かせません。そして、相手が喜んで答えるような質問をして、相手自身のことや、得意にしていることを話させるような話題を作ることで、相手が親しくしたい、また信頼したいと思うようになります。デール・カーネギーは、アメリカの政治家、ルーズヴェルトのエピソードを紹介しています。ルーズヴェルトは、誰かたずねてくる人があるとわかれば、その人の特に好きそうな問題について、前の晩におそくまでかかって研究しておいたのである。ルーズヴェルトも、他の指導者と同じように、人の心をとらえる近道は、相手がもっとも深い関心を持っている問題を話題にすることだと知っていたのだ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原則6【心からほめる】著書には「ほめる」と書かれていますが、私はこれを「認める」と理解しています。デール・カーネギーは、人間は誰でも、周囲のものに認めてもらいたいと願っている。自分の真価を認めてほしいのだ。小さいながらも、自分の世界では自分が重要な存在だと感じたいのだ。と言っています。相手の良いところをしっかりと認めること。ほめるというと、お世辞を言うことと思う方もいるかも知れませんが、お世辞が効果のないことはあなたも充分理解しているでしょう。初対面の人にお世辞を言われたら「何か買わされるのではないか」と警戒するのが普通です。だから、ほめるというよりも認める。あなたが感じたことを、率直に伝える。それは、相手にとって「あなたの○○○が良いですよ」と評価され、自信を持つようになります。自分に自信をもたらしてくれる人に好意を持つのは、自然なことでしょう。反対に、否定されれば、その人に反感を持ちます。お世辞ではなく、心から相手を認めること。これこそ、人に好かれる極意だと、デール・カーネギーは著書に記しています。この、6つの原則はすぐに出来なくても大丈夫。少しずつ繰り返して、自然に出来るようにしていきましょう。そうすれば、いつの間にか、あなたは誰からも好かれる人になっているでしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「人に好かれる」について、デール・カーネギーの6つの原則をご紹介してきました。twitter

2013年10月22日

コメント(0)

-

★人に好かれる その2★

★人に好かれる その2★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日もデール・カーネギーの【人に好かれる6つの原則】を3つご紹介いたします。原則2【笑顔を忘れない】「な~んだ、そんなことか」と思われるかも知れません。しかし、この笑顔の大切さを本当に理解している人が、実際にとても少ないように感じています。なぜなら、あなたは笑顔にどんな意味があるかご存知ですか?それは・・・「私は今気分が良いです」「私はあなたと一緒にいて楽しいです」「あなたに敵意は持っていませんよ」というメッセージを送っていることになります。相手から、つまり笑顔を見る側から考えると、安心感を得られることがわかります。これが自然に人に好かれる効果を生みます。しかし、24時間、365日いつも楽しい気分でいることは難しいですよね。では、楽しくない時はどうしたらいいのか?実は「楽しいから笑顔になるのではなく、笑顔になるから楽しいんだ。」と、心理学者であるウイリアム・ジェームズが言っています。「楽しいから笑顔になる」という順番を逆にして「笑顔」→「楽しい」という流れを自分で作り出すのです。同じように「悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しくなる」という言葉もあります。笑顔にはたくさんのメッセージがつまっています。そのメッセージを受け止めて、相手が無意識に自分の態度を決めている。それなら、笑顔で接しないともったいないですよね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原則3【名前を覚える】自分の名前を間違えられて、不愉快な思いをしたことはありませんか?恐らく、誰でも1度はあるのではないでしょうか。名前には、それだけの意味や重みがあります。デール・カーネギーはこう伝えています。フランクリン・ルーズヴェルトは、人に好かれる一番簡単で、わかりきった、しかも一番大切な方法は「相手の名前を覚え、相手に重要感を持たせることだ」ということを知っていたのである。相手に用事を頼むときも、ただ「これをお願いしたいのですけど」というのではなく、「○○○さん、これをお願いしたいのですけど」と、相手の名前を入れてから用件を伝えるようにしてみましょう。ただ、相手の名前を入れるだけです。大した労力は掛かりません。しかし、相手の反応は違います。「こんなことで」と思うかも知れませんが、効果は絶大です。ぜひ一度試してください。他にも朝の挨拶。「お早うございます」ではなく「○○○さん、お早うございます」と言ってみましょう。名前を呼ぶことで、相手は「私のために挨拶してくれた」とか、「私だから頼まれた」と受け止めるからです。ぜひ、明日といわず、今から名前を入れて挨拶をするとか、用件を伝えるようにしてください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原則4【聞き手にまわる】人間は誰でも聞き役を求めています。私の話を聞いて欲しい。私のことをもっと知って欲しいと。デール・カーネギーも、あのとき、私はほとんど何もしゃべらなかったのである。しゃべろうにも、植物学に関してはまったくの無知で、話題を変えでもしないかぎり私には話す材料がなかったのだ。もっとも、しゃべるかわりに、聞くことだけは、たしかに一心になって聞いた。心からおもしろいと思って聞いていた。それが、相手にわかったのだ。したがって、相手はうれしくなったのである。こういう聞き方は、私たちが誰にでも与えることのできる最高の讃辞なのである。と言っています。実は、これはそのまま就職活動にも当てはまります。就職活動において欠かせない面接。その面接に、多くの方が不安に感じています。「どんなことを話せばいいのでしょうか」「何を言えばいいのでしょうか」こんな相談を良く頂きます。この「何を話したらいいか」は、相手の質問によって変わってきます。何を話したらいいか、と考える前に、相手は何を知りたいのか、と考えるべきです。相手が知りたくもないことを一生懸命話しても、まったく効果はありません。しっかりと相手の話や質問を聞いて、それにふさわしいことを答える。この姿勢無くして、ただ自分の言いたいことだけを話す方が少なくありません。これでは面接官に「この人はコミュニケーションがとれない」と判断されても無理はありません。しっかりと相手の話を聞くこと。ここから、コミュニケーションが始まります。今日のテーマも「人に好かれる」でした。明日は続きの原則5と6をご紹介します。twitter

2013年10月20日

コメント(0)

-

★人に好かれる その1★

★人に好かれる その1★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・職場の人間関係で悩んでいる方は、とても多くいらっしゃいます。実際に、転職理由の第一位は職場の人間関係ではないでしょうか。私自身、職場のコミュニケーションが苦手でした。私は法人営業の経験が長いのですが、同僚よりも取引先の方々に可愛いがられておりました。そして、私が実際に相談に関わったケースでも、職場の人間関係が原因で離職または転職に至るケースが一番多いです。しかし、少数ですが、自然にコミュニケーションが上手に取れる方もいらっしゃいます。そして、そのような方からみれば、なぜ人間関係が上手くいかないのか、逆に不思議に感じるようです。そのような、天性のコミュニケーションスキルの持ち主なら、どのような職場や環境でも上手く適応できるのでしょうが、大半の方は職場の人間関係で悩んだり苦しんだりしているのではないでしょうか。事実、「職場のコミュニケーション」というテーマの講演とか、講座を開催すると、すぐに定員に達するという話を以前商工会議所の職員からうかがったことがあります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・職場のコミュニケーションのコツは、人に好かれるということではないでしょうか。上司や先輩に好意を持ってもらえれば、社内の仕事がスムーズに進みます。また、販売や営業のような接客業であれば、お客様から好かれれば、売り上げアップが見込めるでしょう。したがって、どうすれば人に好かれるかが、仕事のスキルと同じ位大切になります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あなたは、デール・カーネギーという方をご存知でしょうか。デール・カーネギーの著書の多くが翻訳され、販売されています。なかでも、【人を動かす】はぜひ多くの方に読んで頂きたい本です。このなかで、著者は人に好かれる6つの原則を紹介しています。今日から3回に分けて、この6つの原則をご紹介していきたいと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 原則1【誠実な関心を寄せる】デール・カーネギーは「われわれは、自分に関心を寄せてくれる人々に関心を寄せる」と言っています。こちらが心からの関心を示せば、どんなに忙しい人でも、自分に関心を払ってくれるし協力もしてくれるということです。その中で象徴的なエピソードがあります。 わたしが五歳のとき、父が黄色の小犬を五十セントで買ってきた。毎日午後の四時半ごろになると、小犬はきまって前庭にすわり込み、美しい目でじっと家のほうを見つめている。わたしの声が聞こえるやいなや、まるで鉄砲玉のように息せき切ってかけつけ、ほえたり、はねまわったりする。(小犬の)ティピーは心理学の本を読んだことがなく、また、その必要もなかった。相手の関心を引こうとするより、相手に純粋な関心を寄せるほうが、はるかに多くの知己が得られるということをティピーは、不思議な本能から知っていたのである。このエピソードが伝えることは、相手の関心を引こうとするのではなく、まず自分が相手に関心を寄せることが、はるかに友達を増やすことができることがわかります。しかし、ついつい私達は相手の関心を引こうと、自分に焦点を当ててしまいがちになります。分不相応のブランド品の洋服やバック、時計を身につけたり、無理してローンを組んで外車に乗るなど「見栄」をはることです。相手が自分に関心を持ってくれるのは、最初だけ。見慣れてしまえば、もう関心を持ってくれません。それよりも、自分が相手に関心を持つ。例えば、髪型や洋服がいつもと違えばさりげなく「今日いつもと雰囲気違うね。どうしたの?」と声を掛けてみる。そのような些細なことの積み重ねが、友人を作りその関係を長く維持できるコツです。twitter

2013年10月17日

コメント(0)

-

★政府も転職を後押し★

★政府も転職を後押し★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・先日、35歳以上のミドル層を対象とした転職市場が活発化していることをご紹介しました。今後は、政府も転職活動を支援する方向に動いているようです。厚生労働省は、解雇を防ぐために支給している助成金を半減させる一方で、転職支援の助成金を大幅に増額し、およそ300億円を来年度予算案の概算要求に盛り込みました。これまで政府は、経営難や不況時など企業がリストラをしなくてはならないような状況になった場合、社員を解雇させないで休業させ、その間の給与を負担する「雇用調整助成金」を企業に対して支払ってきました。会社が払えなくなった給料を国が肩代わりしてきたわけです。そのようにして、会社が社員を解雇しないように支援してきました。しかし、今後はその方針を大きく変えてくるようです。従来の「雇用維持型」から「労働移動支援型」に政策転換すると掲げています。雇用調整助成金の昨年度の支給総額は1100億円余りでしたが、来年度予算案では、これを半減させ545億円とする一方、転職を支援する「労働移動支援助成金」を昨年度の2億4000万円から大幅に増額し、301億円を概算要求に盛り込みました。この「労働移動支援助成金」とは、民間の人材ビジネスを活用して従業員を転職させた企業に対し、その費用の一部を支給するものです。これまでは中小企業だけが対象でしたが、大企業にも適用するほか、転職したあとのスキルアップの訓練の費用も助成することにしています。厚生労働省によりますと、昨年度はこの助成金を利用して774人が転職しましたが、来年度は、およそ7万人分として要求したということです。つまり政府は、来年度7万人の転職を後押ししようとしていることになります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ところで、年間どの位の人が転職しているかご存知でしょうか。厚生労働省の平成23年のデータを見ますと、630~640万人の方が離職・入職されています。そこへ、さらに労働移動支援助成金を使用して7万人の転職を支援しようということです。大転職時代になりそうですね。2014年度に予定されているこの事業がうまくいけば、2015年度はさらに予算が増額される可能性もあります。そうなると、今後は日本も欧米のように転職が日常的になることが考えられますね。その意味で、2014年は転職時代元年となりそうです。今日のテーマは「政府も転職を後押し」でした。twitter

2013年10月16日

コメント(0)

-

★ミドル層の転職市場活発★

★ミドル層の転職市場活発★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・来年4月から、8%の消費税増税が決定されました。それを反映するかのように、企業の採用活動も活発化しています。例えば、住宅や不動産業界の営業職。住宅は単価が高いため、3%の増税が何十万となります。そこで、増税前の駆け込み需要に対応すべく、住宅メーカーや不動産業などでは、営業社員を増員しています。特に、30代半ばから40代前半位の人を中心に募集しています。なぜでしょうか?ここで、もしあなたが家を買う、又はマンションを買うことを想像してみてください。対応してくれる営業担当者が、自分よりずっと年下の若い人だと、「この人で大丈夫だろうか」と、ちょっと不安になりませんか。高額商品ほど、購入してから後悔しないために、経験豊富なベテラン担当者から、色々アドバイスをもらいながら購入したいと思うでしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・これは住宅に限りません。他にも、自動車、呉服や貴金属も同様です。私自身は、これまで自分で着物など購入したことがありませんが、今後子供の成人式などで着物を購入するとなれば、生地や縫製の違いから着物の仕舞い方まで、何を質問しても的確に返答してもらえるような知識の豊富な店員さんから買いたいと思います。それには、仕事のスキルに合わせて、社会人経験の豊富な、多少年配の方が適しているでしょう。そのため、百貨店も積極的に中途社員の採用を行っているようです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・リーマンショック以降、若い人を中心とした転職市場が、ここにきて35歳以上のミドル層の人材の確保が必要になり、転職活動も活発化してきています。ただ、どの企業も求めている人材は「即戦力」です。若い世代の就職活動であれば、入社後の成長を期待して「やる気」だけで採用される可能性もありますが、ミドル層になれば「実際に当社に対してどのように貢献してくれるか」を評価されます。言い換えれば「やる気+能力」の能力部分が重視されるということです。そこで、自分のこれまでの経験を整理して、それを応募する企業でどのように活かせるか、具体的にアピールしていくことが重要になります。したがって、転職市場が活発化しているという情報に踊らされて、「じゃあ私もちょっと・・・」と安易に考えないことが大切です。今日のテーマは「ミドル層の転職活動」でした。twitter

2013年10月14日

コメント(0)

-

★国家公務員、合格者2.1倍★

★国家公務員、合格者2.1倍★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。ようやくブログ更新できました。なぜブログ更新不能になったのかは、後々お伝えします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のテーマは「公務員試験」です。すでに報道されているので、ご存知の方も多いと思いますが、今年度の国家公務員の合格者が昨年の2倍となりました。日経新聞の報道によりますと、人事院は2013年度の国家公務員採用一般職試験(大卒程度)の合格者6017人を発表しました。合格者数は、昨年度の2.1倍に増加していす。それは、民主党政権での国家公務員の採用抑制方針を見直したためです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・それでは、これからどんな事が起こるでしょうか?公務員試験の受検している方は、滑り止めとして民間企業も並行して受検しています。そのため、公務員に合格した方は大抵民間からの内定を辞退します。そこで、民間企業の多くがここで内定辞退者分の追加募集をします。今年は昨年、一昨年と比べて、採用に意欲的な企業が多いことから内定辞退者が発生したら、今後内定辞退者が発生することも考慮して、多少多めに追加募集することも考えられます。しかし、この場合内定辞退者分だけの追加募集ですから、これまでの採用活動のように、合同企業説明会に参加したり、会社訪問・工場見学を開いて・・・というような大々的な採用活動はしません。大学のキャリアセンターに直接求人を出したり、ハローワークを利用して補充していきます。さっそく、大学のキャリアセンターや近くのハローワークに足を運んでみましょう。このチャンスを生かすも殺すも、あなたの行動力次第です。今日のテーマは「公務員試験」でした。twitter

2013年10月11日

コメント(0)

-

★働く人の電話相談始まる★

★働く人の電話相談始まる★お早うございます。今日もこのブログをご覧くださりありがとうございます。みなさんにとって今日も良き一日でありますように。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本産業カウンセラー協会は、9月10~12日の3日間、連合の協力を得て10日の「世界自殺予防デー」に合わせて「働く人の電話相談室」を開設します。仕事や人間関係、生活などの悩みや不安に、産業カウンセラーが対応します。最近、雇用不安を訴える相談が多いことから、今回はキャリア・コンサルタントの資格を有するカウンセラーの配置を強化して、求職や転職の問題を抱える相談者への具体的な支援を行います。受付時間は午前10時から午後10時まで。電話番号は0120-583358(フリーダイヤル)。なお、電話番号の掛け間違えの無いようにお気をつけください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・産業カウンセラー協会は私も所属している団体です。そして、私もキャリア・コンサルタントの資格を所持しております(ただし、私はこの電話相談には応対しておりません)。職場の人間関係から、就職活動の悩み、転職についての相談など、仕事に関することであれば応対しますので、もし今なにかの悩みや不安があるようなら、ぜひお電話してみませんか。きっと有益な助言が得られることと思います。また、人に話すことで心も軽くなるでしょう。 ↓↓↓日本産業カウンセラー協会の詳細は↓↓↓【http://www.counselor.or.jp/about/about.html】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「働く人の電話相談室」◇期 間: 9月10~12日の3日間◇受付時間: 午前10時から午後10時まで◇電話番号: 0120-583358(フリーダイヤル)。なお、電話番号の掛け間違えの無いようにお気をつけください。今日のテーマは「働く人の電話相談」でした。twitter

2013年09月08日

コメント(0)

-

★転職市場 その2★