PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海外旅行

【 海外旅行 ブログリスト

】👈️リンク

次の展示コーナーに進む

「 PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る) 」 セクションの大型タイトルパネル。

「PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る)」 セクションの 主要解説パネル。

「 PROTECTING ST PAUL’S

One of the biggest challenges new members of the Watch faced was finding their way

around. As Watch Commander Godfrey Allen later remarked, it could take “even a most

he Cathedral”.」

【 セント・ポールを守る

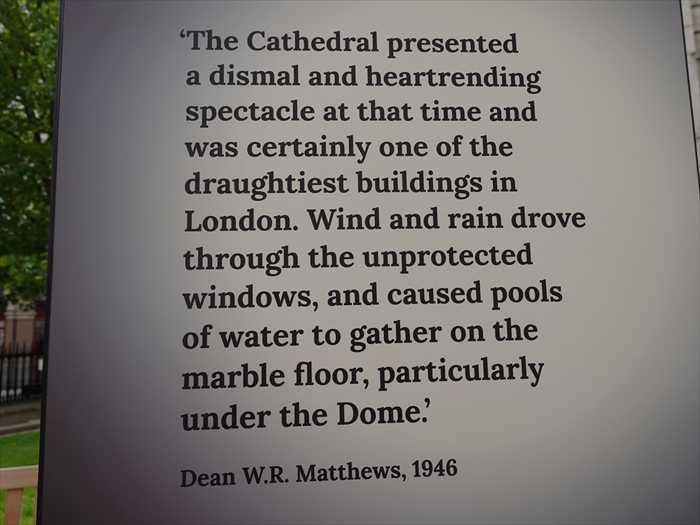

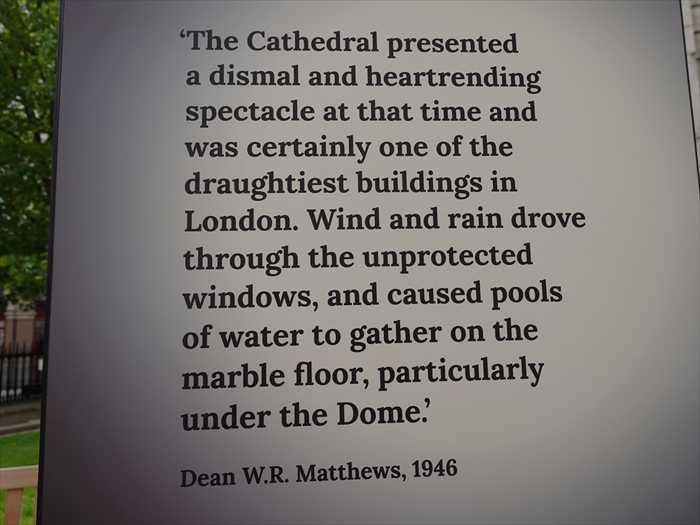

「“The Cathedral presented a dismal and heartrending spectacle at that time and was

certainly one of the draughtiest buildings in London. Wind and rain drove through

the unprotected windows, and caused pools of water to gather on the marble floor,

particularly under the Dome.”

— Dean W.R. Matthews, 1946」

【その当時、大聖堂は陰鬱で胸の痛む光景を呈していた。ロンドンでもっとも隙間風のひどい

建物の一つであったことは間違いない。保護されていない窓から風雨が吹き込み、大理石の

床には水たまりができ、とりわけドームの下でそれが顕著であった。」

W.R.マシューズ学長(1946年)】

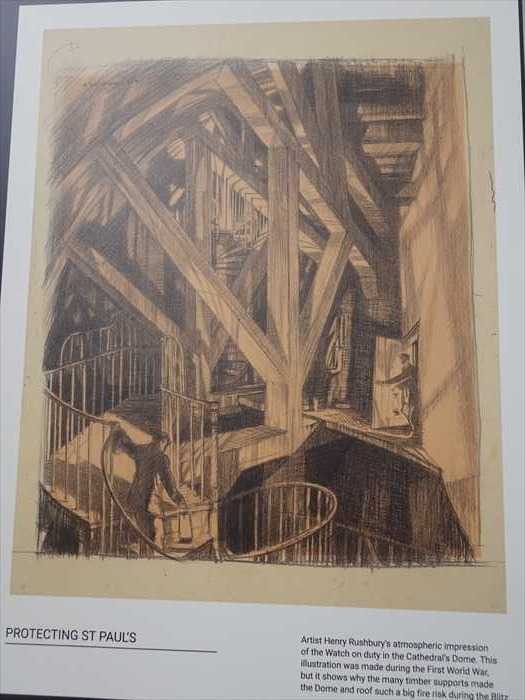

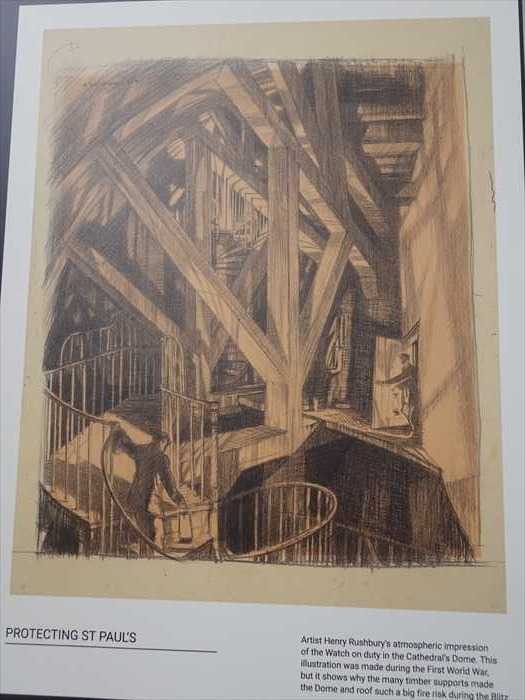

Dome. This illustration was made during the First World War, but it shows why the many

timber supports made the Dome and roof such a big fire risk during the Blitz.」

【芸術家ヘンリー・ラッシュベリーによる、大聖堂ドーム内部で勤務する「見張り隊」の様子を

描いた印象的なスケッチ。これは第一次世界大戦中に制作されたものだが、ドームと屋根を

大きな危険要因となったことを示している。】

この写真も「 PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る) 」。

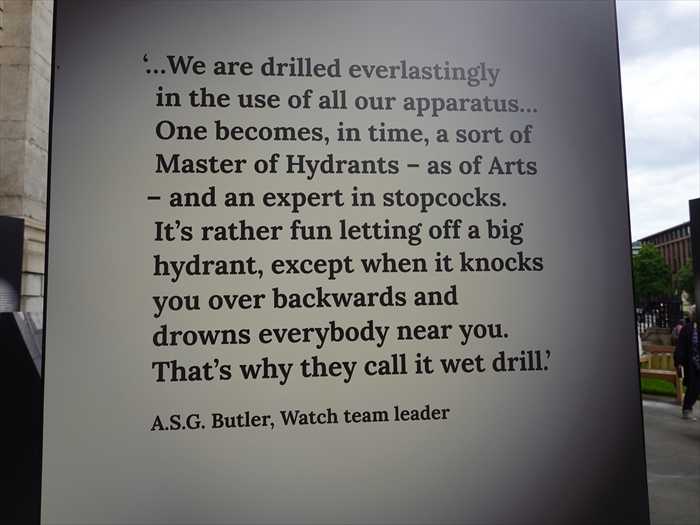

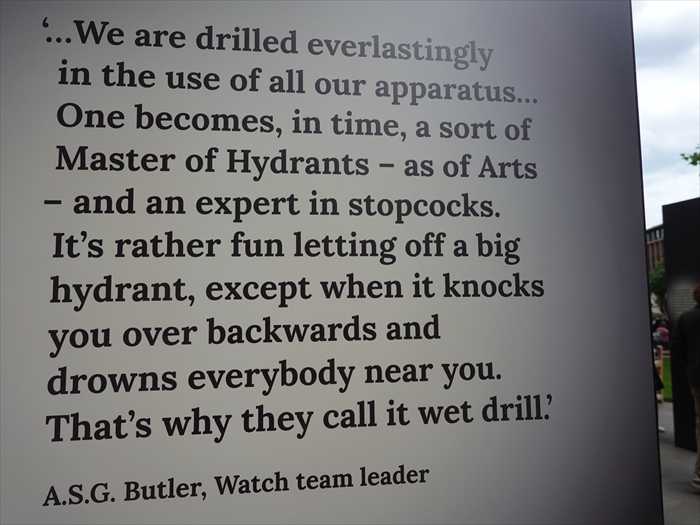

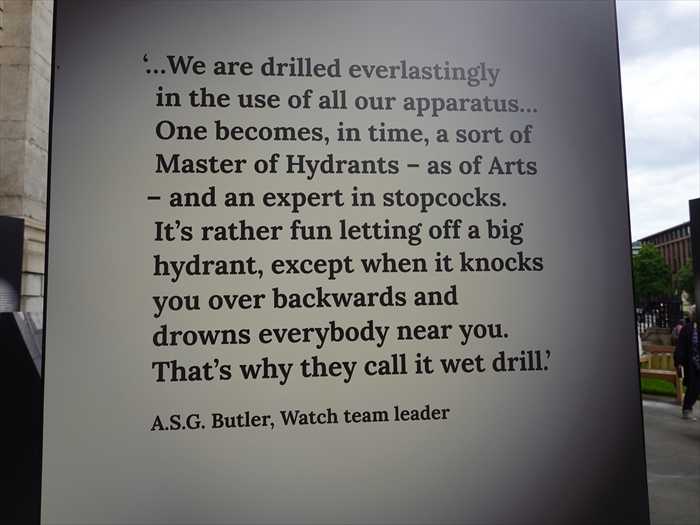

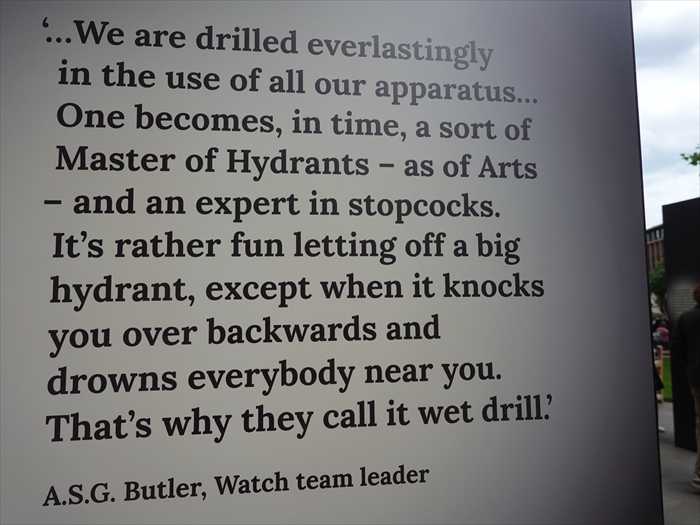

「‘…We are drilled everlastingly in the use of all our apparatus… One becomes, in time,

a sort of Master of Hydrants – as of Arts – and an expert in stopcocks.

— A.S.G. Butler, Watch team leader」

【「私たちは、あらゆる装備の使い方を繰り返し訓練させられました。やがて誰もが

『消火栓の達人(まるで学位のように“Master of Hydrants”)』になり、止水栓の扱いにも

熟達していきました。

見張り隊リーダー A.S.G. バトラー】

「 RECRUITMENT AND EXPANSION

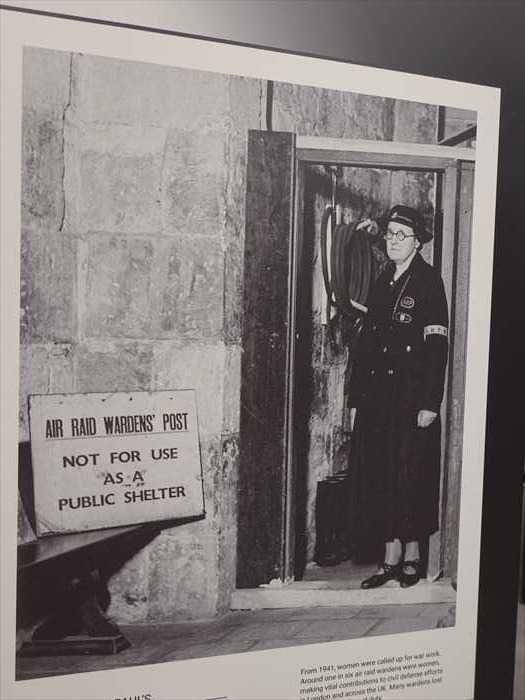

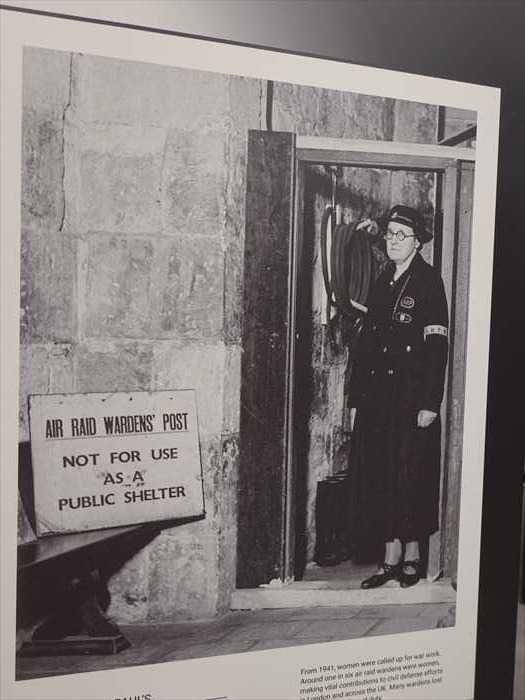

「 Air Raid Wardens’ Post(防空監視員詰所) 」に関連する展示で、女性の参加を伝える

重要な資料。

・ 防空監視員(Air Raid Warden)の女性 。制服と帽子を着用し、腕章を付けて。

「‘…We are drilled everlastingly in the use of all our apparatus… One becomes, in time,

a sort of Master of Hydrants – as of Arts – and an expert in stopcocks.

【私たちは、すべての装置の使い方について絶え間なく訓練を受けました。やがて誰もが

『消火栓の達人』(まるで“文学修士”のような言い回しで)となり、止水栓の扱いの専門家

にもなりました。

大きな消火栓を開放するのはなかなか楽しいのですが、時に勢いで後ろに吹き飛ばされ、

周囲の人をびしょ濡れにしてしまうこともあります。

だからこれを『ウェット・ドリル(水びたし訓練)』と呼ぶのです。】

「 PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る) 」セクションの展示パネルで、

見張り隊(Watch)の緊張感ある様子を伝えていた。

大聖堂内部での見張り隊(Watch)の活動の様子。

通信の重要性 を示す場面。

「 ST PAUL’S AS A REFUGE(避難所としてのセント・ポール) 」 セクションの解説パネル。

「 ST PAUL’S AS A REFUGE

「 LIFE ON THE WATCH(見張りの生活) 」 セクションの 大型タイトルパネル。

「LIFE ON THE WATCH(見張りの生活)」 セクションの展示パネルで、

化学兵器に関する訓練資料

ガスマスク がテーマに。

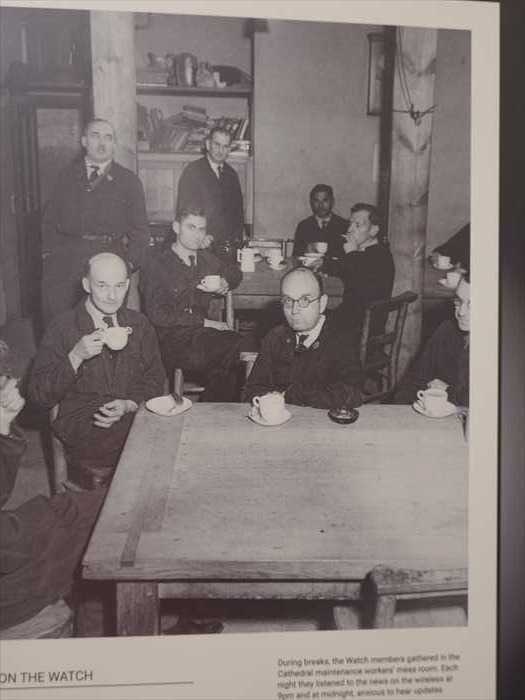

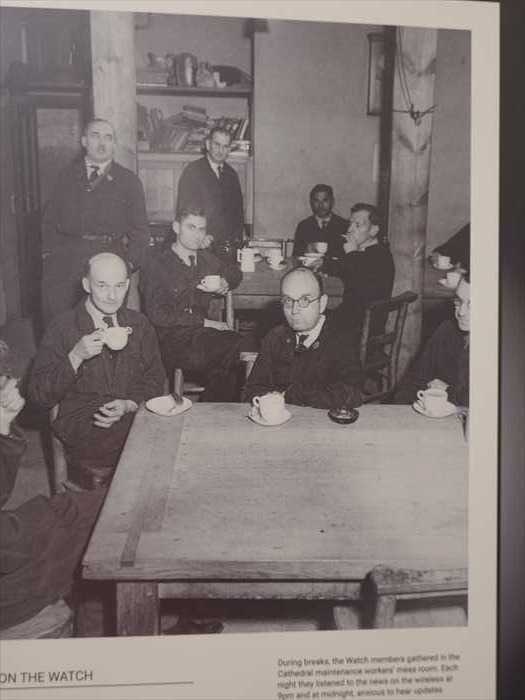

休憩時間の隊員たちの姿。

mess room. Each night they listened to the news on the wireless for updates of raids and

to hear speeches.」

【休憩時間には、見張り隊員たちは大聖堂の維持管理作業員用の食堂に集まった。

毎晩、彼らはラジオで空襲の最新情報や演説を聞いた。】

この写真も「 LIFE ON THE WATCH(見張りの生活) 」 セクションの展示パネル

講義・娯楽活動 に関するもの。

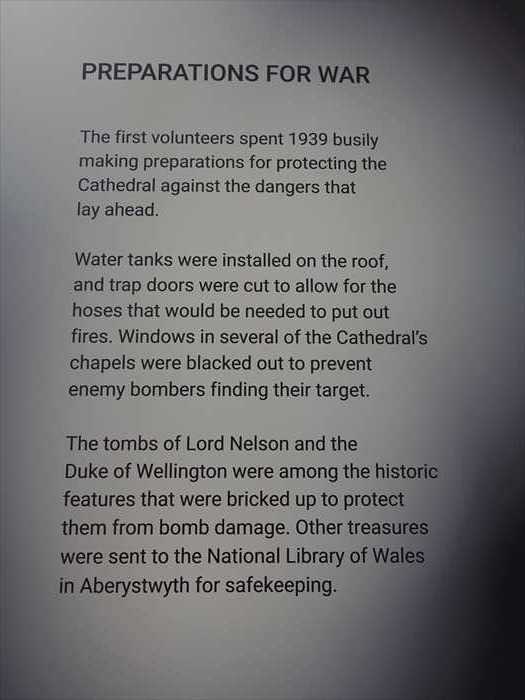

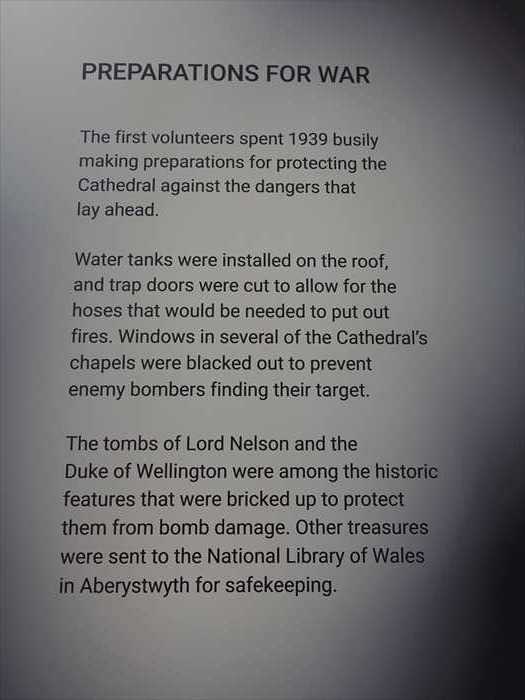

④最初「 PREPARATIONS FOR WAR

屋根には消火用の水槽が設置され、放水用ホースを通すための小扉が切られた。大聖堂内の

いくつかの礼拝堂の窓は黒く塗りつぶされ、敵機が目標を見つけにくくする工夫がなされた。

第二次世界大戦後の瓦礫からの復興作業をする姿。

「 AFTER THE WAR

【 戦後

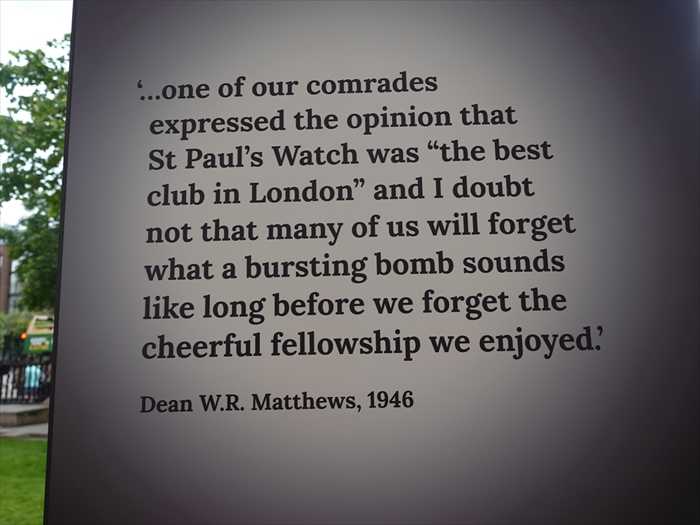

⑥Dean W.R. Matthews(セント・ポール大聖堂の学長)による1946年の回想

「…one of our comrades expressed the opinion that St Paul’s Watch was ‘the best club

in London’ and I doubt not that many of us will forget what a bursting bomb sounds

like long before we forget the cheerful fellowship we enjoyed.”

中央ゾーン(PEOPLE STORIES)

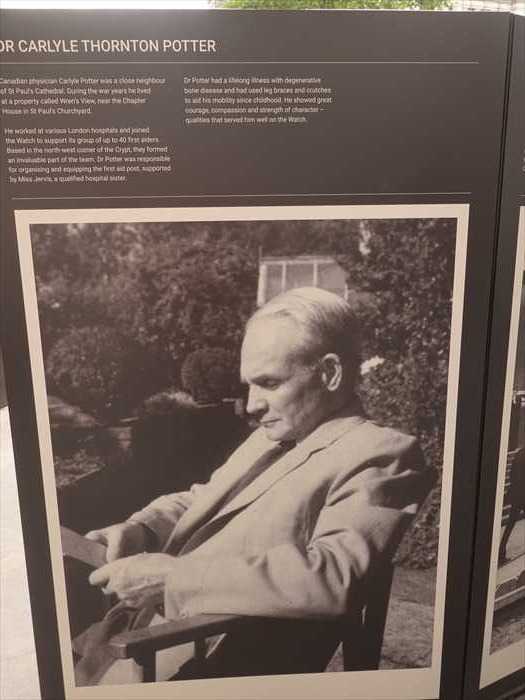

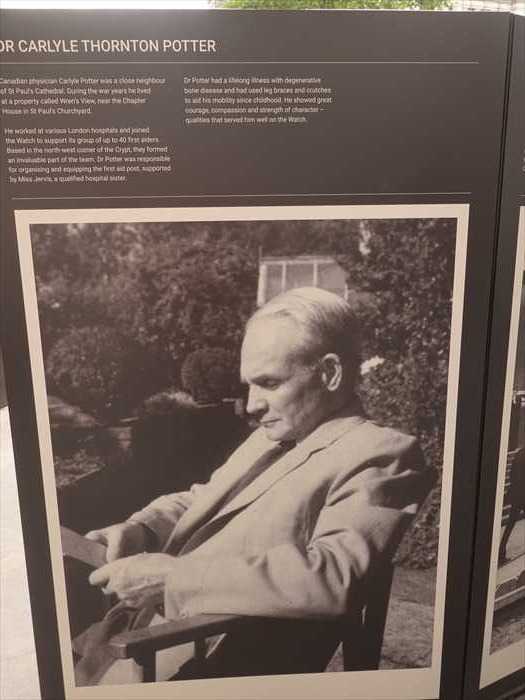

「 DR CARLYLE THORNTON POTTER

Christian physician Carlyle Potter was a close neighbour of St Paul’s Cathedral.

During World War II he helped to protect St Paul’s Cathedral when it was under

threat as a member of St Paul’s Watch.

He worked at various London hospitals and joined the Watch to supplement the quota

of 40 to 50 men required to guard St Paul’s. In the crypt, they formed a small medical

unit, and Potter was one of the medical men giving emergency first aid, supported by

Miss Jessie Jacob, a hospital dispenser.

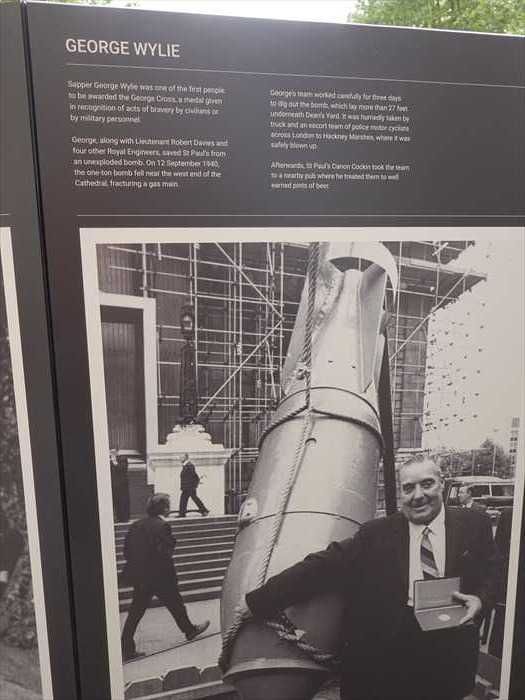

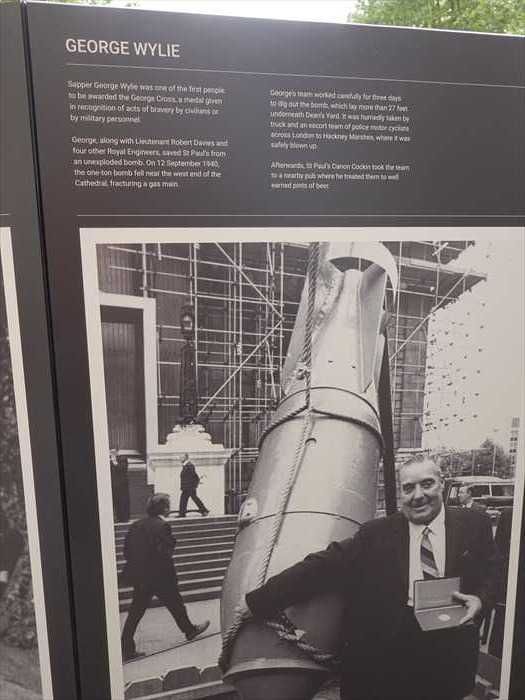

この展示は 「 爆発物処理班がセント・ポールを救ったエピソード 」 で、

特に市街戦での防衛の象徴的な場面 と。

「 George Wylie

After the war, Elfreda played a key role in founding the “Friends of St Paul’s” group,

which developed from the close relationships built among members of the Watch.

Since its establishment, the Friends have contributed greatly to the preservation,

life, and wellbeing of St Paul’s Cathedral.」

【 エルフリーダ・オーズリー

次の展示コーナーに進む

「 PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る) 」 セクションの大型タイトルパネル。

「PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る)」 セクションの 主要解説パネル。

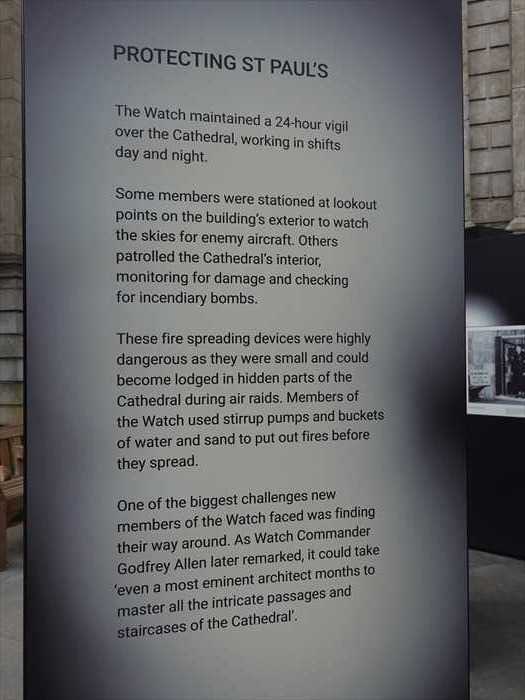

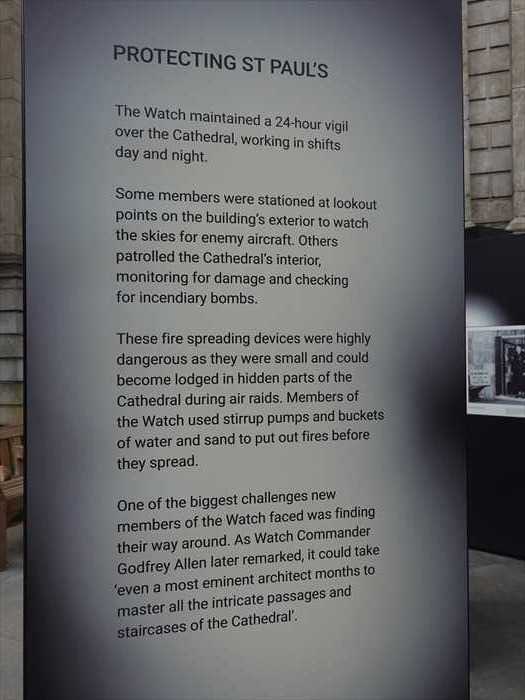

「 PROTECTING ST PAUL’S

The Watch maintained a 24-hour vigil over the Cathedral, working in shifts day and night.

Some members were stationed at lookout points on the building’s exterior to watch

the skies for enemy aircraft. Others patrolled the Cathedral’s interior, monitoring for

damage and checking for incendiary bombs.

the skies for enemy aircraft. Others patrolled the Cathedral’s interior, monitoring for

damage and checking for incendiary bombs.

These fire spreading devices were highly dangerous as they were small and could

become lodged in hidden parts of the Cathedral during air raids. Members of the Watch

used stirrup pumps and buckets of water and sand to put out fires before they spread.

become lodged in hidden parts of the Cathedral during air raids. Members of the Watch

used stirrup pumps and buckets of water and sand to put out fires before they spread.

One of the biggest challenges new members of the Watch faced was finding their way

around. As Watch Commander Godfrey Allen later remarked, it could take “even a most

he Cathedral”.」

【 セント・ポールを守る

見張り隊は、大聖堂を昼夜交代で守り、24時間体制の警戒を維持した。

一部の隊員は建物外部の見張り台に配置され、敵機を監視した。別の隊員たちは大聖堂内部を

巡回し、被害状況を確認し焼夷弾を探した。

巡回し、被害状況を確認し焼夷弾を探した。

これらの焼夷弾は非常に危険で、小さく目立たないため、空襲の際に大聖堂の隠れた場所に入り

込みやすかった。見張り隊は足踏み式ポンプや水・砂のバケツを使い、火が広がる前に消し止めた。

込みやすかった。見張り隊は足踏み式ポンプや水・砂のバケツを使い、火が広がる前に消し止めた。

新しく加わった隊員にとって最大の課題の一つは、大聖堂内部での道順を覚えることだった。

後にゴドフリー・アレン指揮官が述べたように、

後にゴドフリー・アレン指揮官が述べたように、

たとえ著名な建築家であっても、この大聖堂の複雑な通路や階段を完全に把握するには数か月を

要するだろう】

要するだろう】

「“The Cathedral presented a dismal and heartrending spectacle at that time and was

certainly one of the draughtiest buildings in London. Wind and rain drove through

the unprotected windows, and caused pools of water to gather on the marble floor,

particularly under the Dome.”

— Dean W.R. Matthews, 1946」

【その当時、大聖堂は陰鬱で胸の痛む光景を呈していた。ロンドンでもっとも隙間風のひどい

建物の一つであったことは間違いない。保護されていない窓から風雨が吹き込み、大理石の

床には水たまりができ、とりわけドームの下でそれが顕著であった。」

W.R.マシューズ学長(1946年)】

・描かれているもの:

大聖堂ドーム内部の木造トラス(梁や支柱)の構造と、その中で警戒や作業を行う人物。

・作者:

アーティスト Henry Rushbury(ヘンリー・ラッシュベリー)。

・制作時期:

第一次世界大戦期に描かれた作品。

「Artist Henry Rushbury’s atmospheric impression of the Watch on duty in the CathedralDome. This illustration was made during the First World War, but it shows why the many

timber supports made the Dome and roof such a big fire risk during the Blitz.」

【芸術家ヘンリー・ラッシュベリーによる、大聖堂ドーム内部で勤務する「見張り隊」の様子を

描いた印象的なスケッチ。これは第一次世界大戦中に制作されたものだが、ドームと屋根を

大きな危険要因となったことを示している。】

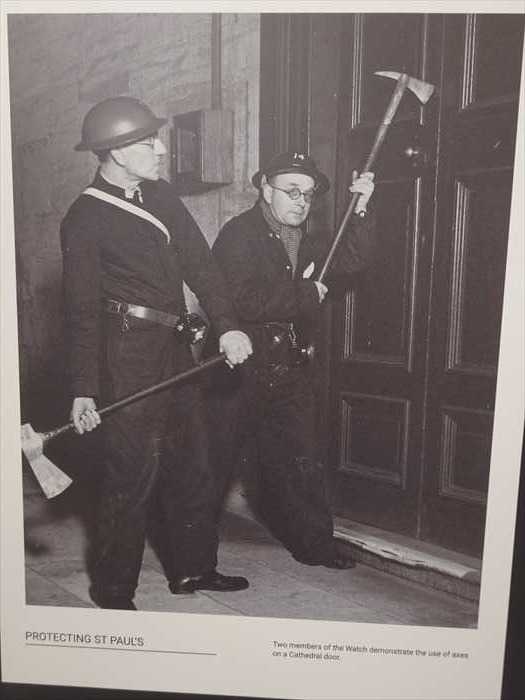

この写真も「 PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る) 」。

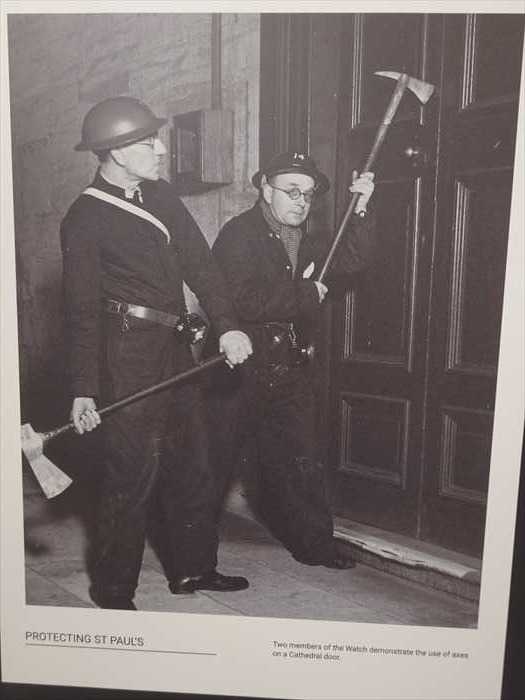

・被写体:

ヘルメットをかぶった二人の「Watch(見張り隊)」メンバー。

・装備:

手に持っているのは「消防斧(axe)」で、火災や瓦礫の除去に使用される道具。

・状況:

大聖堂の扉に対して、斧の使い方を実演している様子。

・服装:

黒系の防火服、ベルトに工具や装備を携帯。戦時下の民間防衛隊らしい実務的スタイル。

「Two members of the Watch demonstrate the use of axes on a Cathedral door.」

【見張り隊の2名が、大聖堂の扉で斧の使用方法を実演している。】

「Two members of the Watch demonstrate the use of axes on a Cathedral door.」

【見張り隊の2名が、大聖堂の扉で斧の使用方法を実演している。】

「‘…We are drilled everlastingly in the use of all our apparatus… One becomes, in time,

a sort of Master of Hydrants – as of Arts – and an expert in stopcocks.

It’s rather fun letting off a big hydrant, except when it knocks you over backwards and

drowns everybody near you. That’s why they call it wet drill.’

drowns everybody near you. That’s why they call it wet drill.’

— A.S.G. Butler, Watch team leader」

【「私たちは、あらゆる装備の使い方を繰り返し訓練させられました。やがて誰もが

『消火栓の達人(まるで学位のように“Master of Hydrants”)』になり、止水栓の扱いにも

熟達していきました。

大きな消火栓を解放するのはなかなか楽しいのですが、時には後ろに吹き飛ばされ、周囲の

仲間全員をびしょ濡れにしてしまうこともあります。だからこれを『ウェット・ドリル

(水びたし訓練)』と呼ぶのです。」

仲間全員をびしょ濡れにしてしまうこともあります。だからこれを『ウェット・ドリル

(水びたし訓練)』と呼ぶのです。」

見張り隊リーダー A.S.G. バトラー】

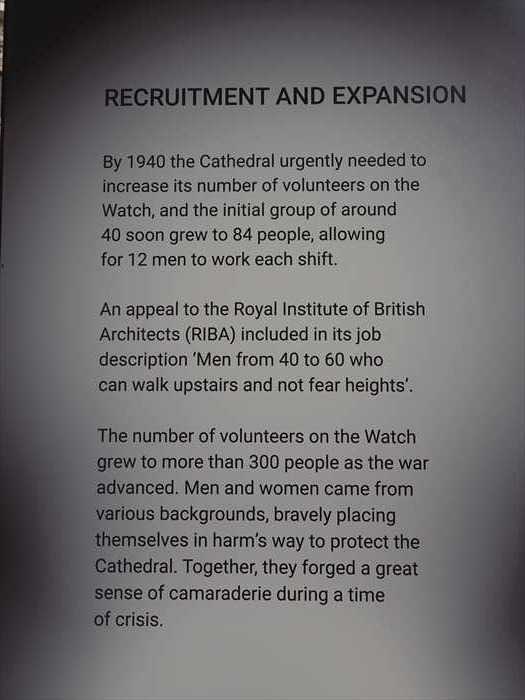

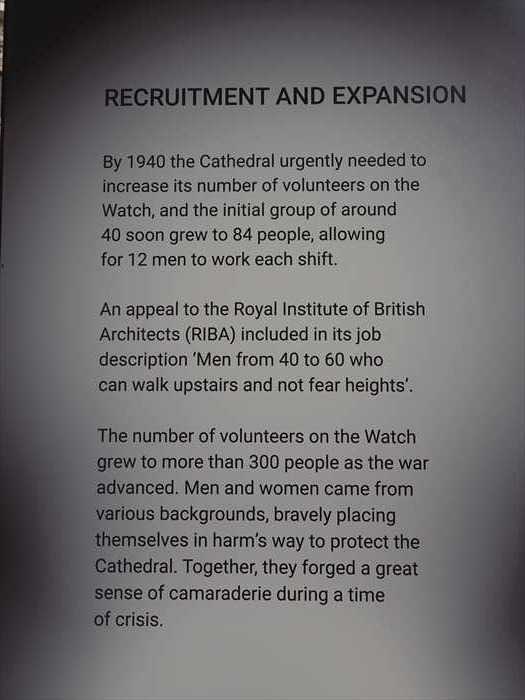

「 RECRUITMENT AND EXPANSION

By 1940 the Cathedral urgently needed to increase its number of volunteers on the

Watch, and the initial group of around 40 soon grew to 84 people, allowing for

12 men to work each shift.

Watch, and the initial group of around 40 soon grew to 84 people, allowing for

12 men to work each shift.

An appeal to the Royal Institute of British Architects (RIBA) included in its job description

‘Men from 40 to 60 who can walk upstairs and not fear heights’.

‘Men from 40 to 60 who can walk upstairs and not fear heights’.

The number of volunteers on the Watch grew to more than 300 people as the war

advanced. Men and women came from various backgrounds, bravely placing themselves

in harm’s way to protect the Cathedral. Together, they forged a great sense of

camaraderie during a time of crisis.」

【 募集と拡大

advanced. Men and women came from various backgrounds, bravely placing themselves

in harm’s way to protect the Cathedral. Together, they forged a great sense of

camaraderie during a time of crisis.」

【 募集と拡大

1940年までに、大聖堂は「見張り隊(Watch)」のボランティアを急いで増やす必要があった。

最初は約40名だった隊はすぐに84名に増え、各シフトに12名を配置できるようになった。

最初は約40名だった隊はすぐに84名に増え、各シフトに12名を配置できるようになった。

英国王立建築家協会(RIBA)による募集要項にはこう記されていた:

「40歳から60歳までの、階段を上れること、高所を恐れない男性」。

戦争が進むにつれ、見張り隊は300名以上にまで膨れ上がった。男性も女性も、さまざまな

背景から集まり、大聖堂を守るために危険を顧みずに行動した。彼らはこの危機の時代に、

強い仲間意識を育んでいった。】

背景から集まり、大聖堂を守るために危険を顧みずに行動した。彼らはこの危機の時代に、

強い仲間意識を育んでいった。】

「 Air Raid Wardens’ Post(防空監視員詰所) 」に関連する展示で、女性の参加を伝える

重要な資料。

・ 防空監視員(Air Raid Warden)の女性 。制服と帽子を着用し、腕章を付けて。

“AIR RAID WARDENS’ POST — NOT FOR USE AS A PUBLIC SHELTER”

(防空監視員詰所 ― 公共の避難所としての使用は不可)と。

「‘…We are drilled everlastingly in the use of all our apparatus… One becomes, in time,

a sort of Master of Hydrants – as of Arts – and an expert in stopcocks.

It’s rather fun letting off a big hydrant, except when it knocks you over backwards and

drowns everybody near you. That’s why they call it wet drill.’

— A.S.G. Butler, Watch team leader」 drowns everybody near you. That’s why they call it wet drill.’

【私たちは、すべての装置の使い方について絶え間なく訓練を受けました。やがて誰もが

『消火栓の達人』(まるで“文学修士”のような言い回しで)となり、止水栓の扱いの専門家

にもなりました。

大きな消火栓を開放するのはなかなか楽しいのですが、時に勢いで後ろに吹き飛ばされ、

周囲の人をびしょ濡れにしてしまうこともあります。

だからこれを『ウェット・ドリル(水びたし訓練)』と呼ぶのです。】

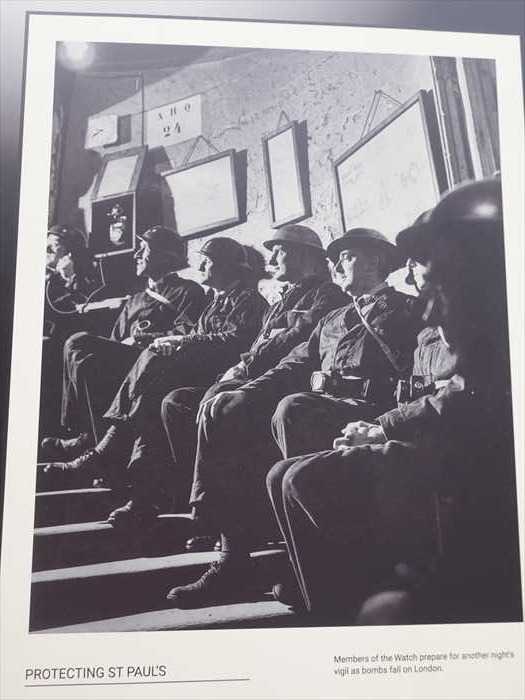

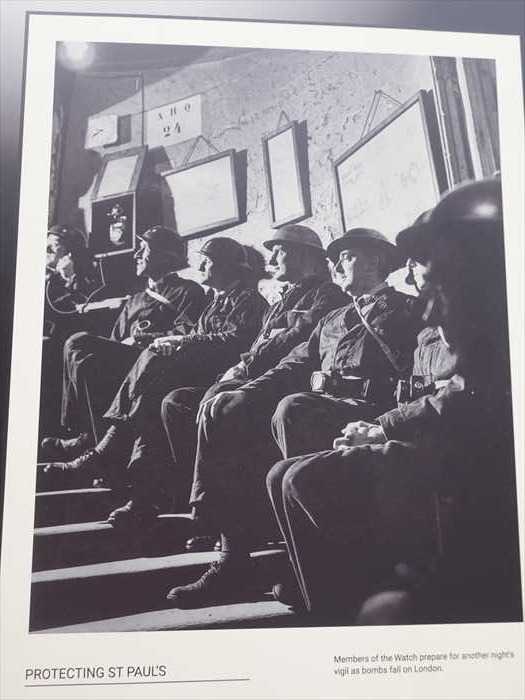

「 PROTECTING ST PAUL’S(セント・ポールを守る) 」セクションの展示パネルで、

見張り隊(Watch)の緊張感ある様子を伝えていた。

・被写体:ヘルメットをかぶった見張り隊の隊員たち。

・状況:夜間の勤務前に待機している様子で、全員が壁際に腰かけ、上方を見つめている。

・服装:防空服・ヘルメット・ベルト装備。中には懐中電灯や工具を帯びている隊員もいる。

・背景:壁には掲示物や額縁がかかっている。通信機器らしき装置も見える。

「Members of the Watch prepare for another night’s vigil as bombs fall on London.」

【ロンドンに爆弾が降り注ぐ中、見張り隊の隊員たちは夜の警戒に備えている。】

「Members of the Watch prepare for another night’s vigil as bombs fall on London.」

【ロンドンに爆弾が降り注ぐ中、見張り隊の隊員たちは夜の警戒に備えている。】

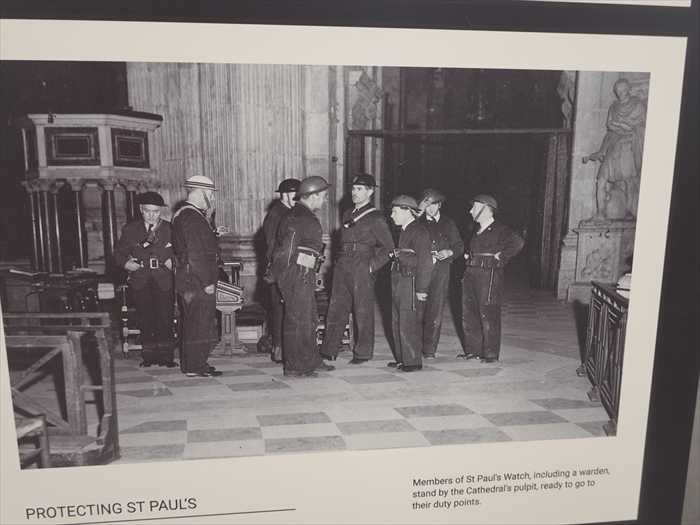

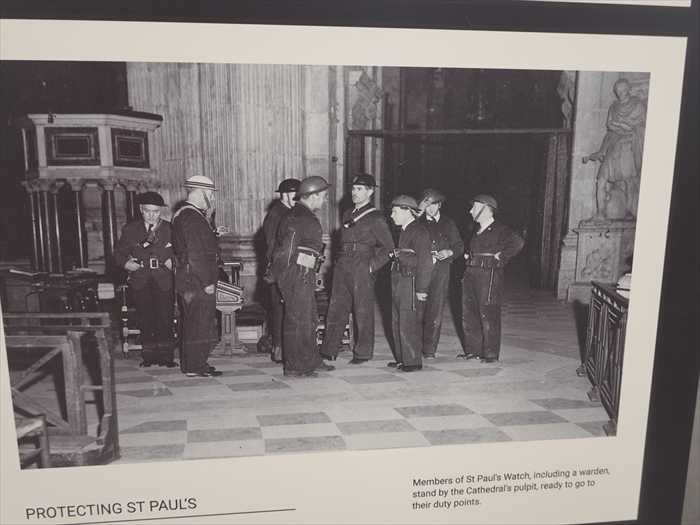

大聖堂内部での見張り隊(Watch)の活動の様子。

・場面:

大聖堂内部、説教壇(pulpit)のそば。

・人物:

ヘルメットや帽子を着用した見張り隊のメンバーたち(約8名ほど)。

・様子:

隊員たちは集まって打ち合わせを行い、それぞれの持ち場(duty points)へ出発する

直前の状態。

直前の状態。

・雰囲気:

緊張感の中にも秩序正しく、指示を待つ人々の真剣さが伝わる。

「Members of St Paul’s Watch, including a warden, stand by the Cathedral’s pulpit,

ready to go to their duty points.」

【聖堂の説教壇のそばに立つセント・ポール見張り隊の隊員たち。

監視員を含め、それぞれの持ち場へ向かう準備を整えている。】

「Members of St Paul’s Watch, including a warden, stand by the Cathedral’s pulpit,

ready to go to their duty points.」

【聖堂の説教壇のそばに立つセント・ポール見張り隊の隊員たち。

監視員を含め、それぞれの持ち場へ向かう準備を整えている。】

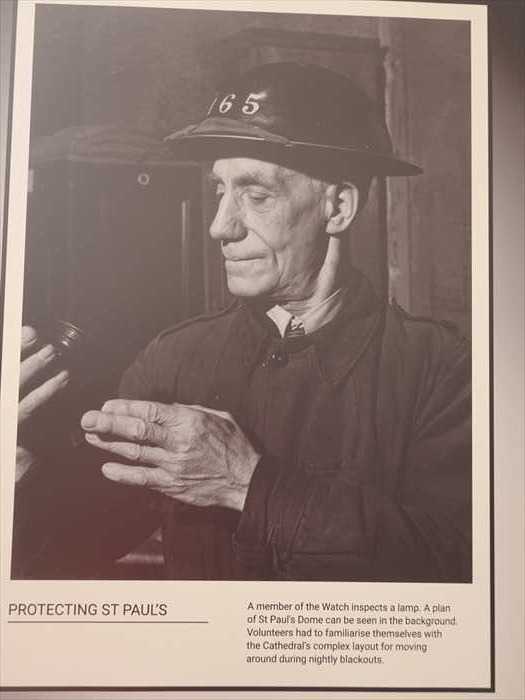

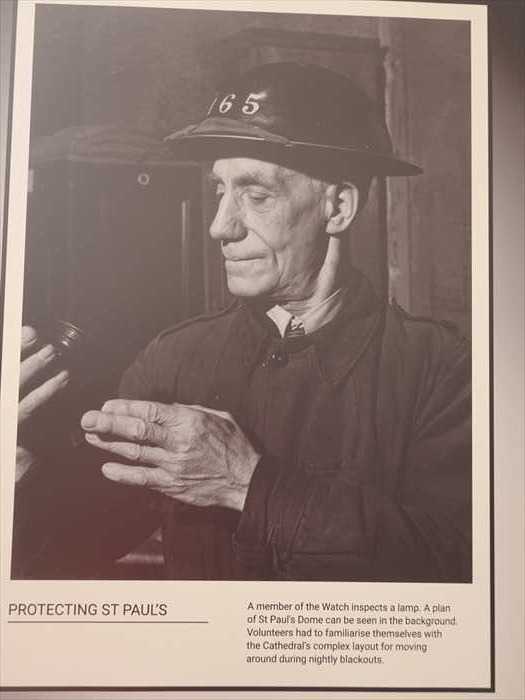

・人物:

見張り隊(Watch)の隊員。ヘルメットには「165」と番号が刻まれている。

・所作:

手に持つ小型ランプを点検している。

・背景:

セント・ポール大聖堂のドームの図面が掲示されているのが確認できる。

「A member of the Watch inspects a lamp. A plan of St Paul’s Dome can be seen in the background. Volunteers had to familiarise themselves with the Cathedral’s complex

layout for moving around during nightly blackouts.」

【見張り隊の一員がランプを点検している。背景にはセント・ポール大聖堂のドームの図面が

見える。ボランティアたちは、夜間の灯火管制(ブラックアウト)の中で移動するために、

大聖堂の複雑な構造を熟知しておく必要があった。】

「A member of the Watch inspects a lamp. A plan of St Paul’s Dome can be seen in the background. Volunteers had to familiarise themselves with the Cathedral’s complex

layout for moving around during nightly blackouts.」

【見張り隊の一員がランプを点検している。背景にはセント・ポール大聖堂のドームの図面が

見える。ボランティアたちは、夜間の灯火管制(ブラックアウト)の中で移動するために、

大聖堂の複雑な構造を熟知しておく必要があった。】

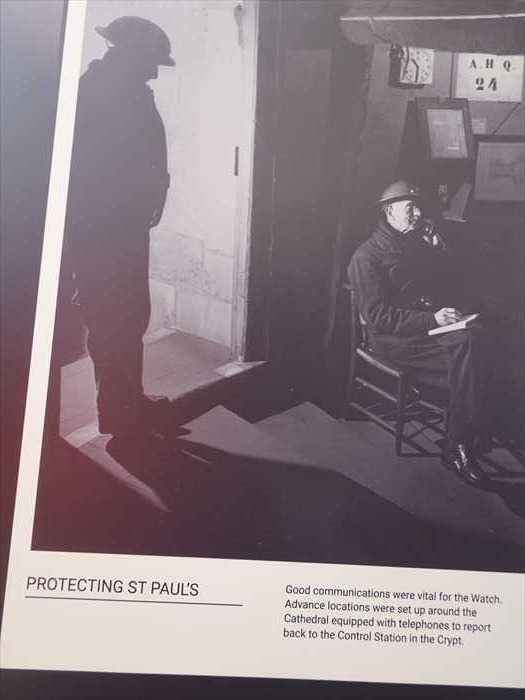

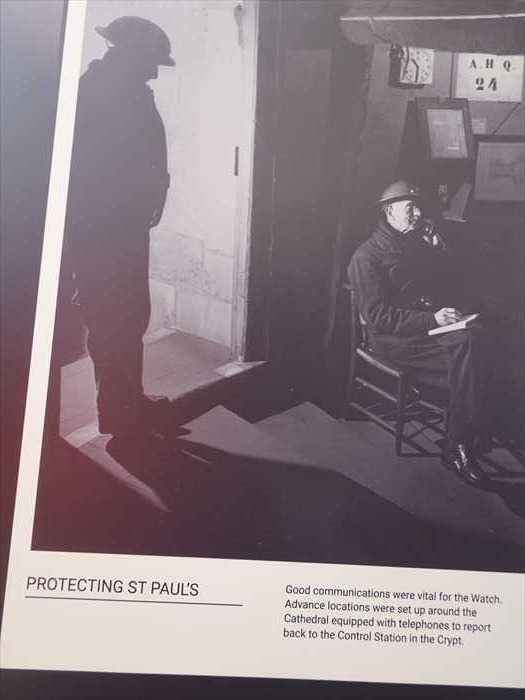

通信の重要性 を示す場面。

・右側:

椅子に座った見張り隊の隊員が電話で報告をしている。膝の上にはノートを置き、

状況を記録している様子。

状況を記録している様子。

・左側:

ドアの前に立つ別の隊員。シルエットが浮かび上がっており、警戒を続けていることが

わかる。

わかる。

・背景:

壁には掲示物や通信関係の資料が貼られている。

「Good communications were vital for the Watch. Advance locations were set up around

the Cathedral equipped with telephones to report back to the Control Station in the Crypt.」

【見張り隊にとって良好な通信は不可欠であった。大聖堂の周囲には前線拠点が設けられ、電話が

備え付けられており、地下聖堂(クリプト)の管制室に報告が行えるようになっていた。】

「Good communications were vital for the Watch. Advance locations were set up around

the Cathedral equipped with telephones to report back to the Control Station in the Crypt.」

【見張り隊にとって良好な通信は不可欠であった。大聖堂の周囲には前線拠点が設けられ、電話が

備え付けられており、地下聖堂(クリプト)の管制室に報告が行えるようになっていた。】

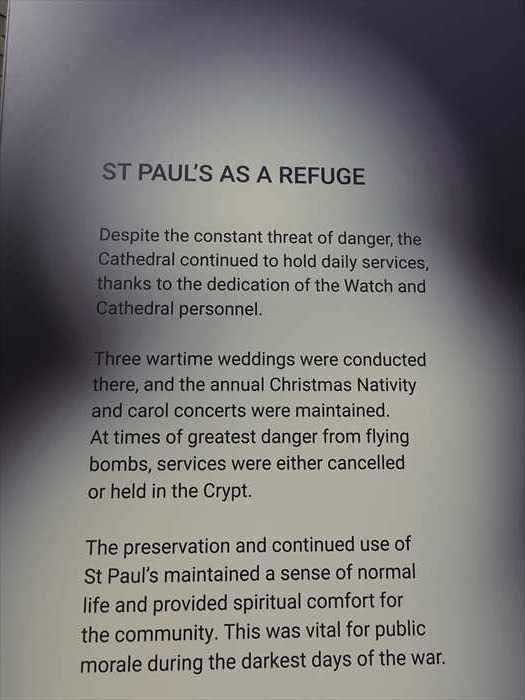

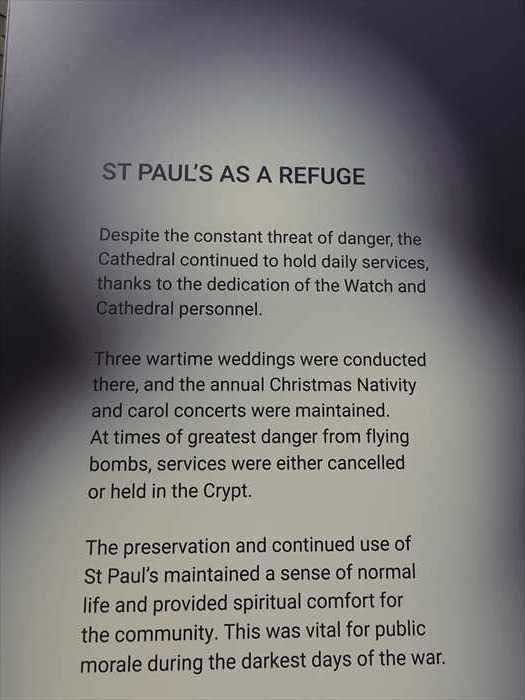

「 ST PAUL’S AS A REFUGE(避難所としてのセント・ポール) 」 セクションの解説パネル。

「 ST PAUL’S AS A REFUGE

Despite the constant threat of danger, the Cathedral continued to hold daily services,

thanks to the dedication of the Watch and Cathedral personnel.

thanks to the dedication of the Watch and Cathedral personnel.

Three wartime weddings were conducted there, and the annual Christmas Nativity and

carol concerts were maintained. At times of greatest danger from flying bombs,

services were either cancelled or held in the Crypt.

carol concerts were maintained. At times of greatest danger from flying bombs,

services were either cancelled or held in the Crypt.

The preservation and continued use of St Paul’s maintained a sense of normal life and

provided spiritual comfort for the community. This was vital for public morale during

the darkest days of the war.」

【 避難所としてのセント・ポール

provided spiritual comfort for the community. This was vital for public morale during

the darkest days of the war.」

【 避難所としてのセント・ポール

絶えず危険が迫る中にあっても、大聖堂では見張り隊と聖堂職員の献身により、日々の礼拝が

続けられた。

続けられた。

戦時中には3度の結婚式が行われ、毎年恒例のクリスマス礼拝劇やキャロルコンサートも

維持された。飛行爆弾の脅威が最も大きい時には、礼拝は中止されるか、あるいは地下聖堂

(クリプト)で行われた。

維持された。飛行爆弾の脅威が最も大きい時には、礼拝は中止されるか、あるいは地下聖堂

(クリプト)で行われた。

セント・ポールが守られ、使われ続けたことは、日常生活の感覚を保ち、地域社会に精神的な

安らぎをもたらした。それは戦争の最も暗い日々において、市民の士気を維持するうえで極めて

重要であった。】

安らぎをもたらした。それは戦争の最も暗い日々において、市民の士気を維持するうえで極めて

重要であった。】

「 LIFE ON THE WATCH(見張りの生活) 」 セクションの 大型タイトルパネル。

背景にはヘルメット姿の見張り隊員のシルエットがうっすら映し出されている。

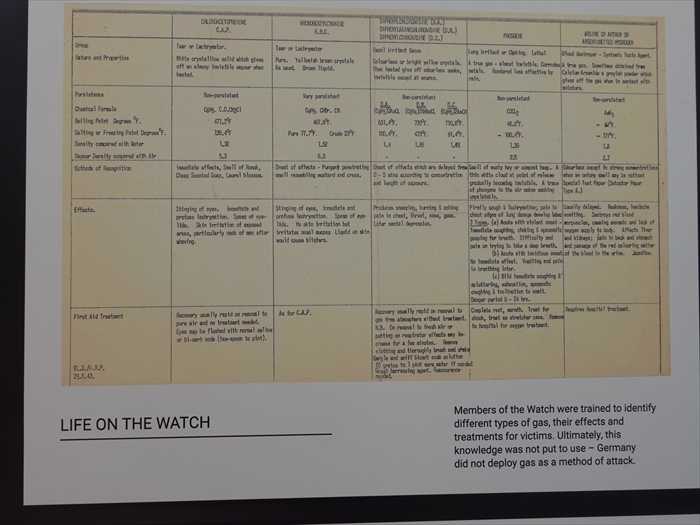

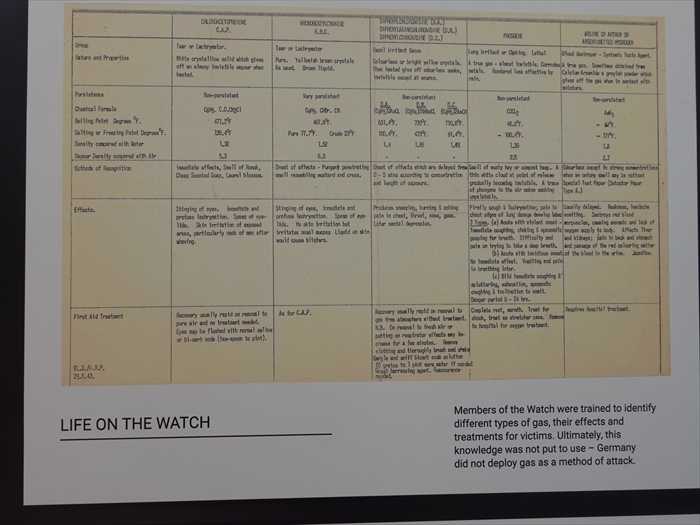

「LIFE ON THE WATCH(見張りの生活)」 セクションの展示パネルで、

化学兵器に関する訓練資料

表形式の資料

が展示されており、 毒ガスの種類・性質・影響・治療法などがまとめられている

。

項目例:

・ガスの種類

(例:クロロピクリンなど)

・外観・匂い

・沸点・持続性

・効果(症状)

・応急処置

(First Aid Treatment)

「Members of the Watch were trained to identify different types of gas, their effects and treatments for victims. Ultimately, this knowledge was not put to use – Germany did not

deploy gas as a method of attack.」

【見張り隊はさまざまな種類のガスを識別し、その影響や被害者への処置方法を学ぶ訓練を

受けていた。しかし最終的に、この知識が実際に使われることはなかった――ドイツは攻撃手段

としてガスを使用しなかったためである。】

「Life on the Watch」では、隊員の日常(待機・巡回・訓練)を様々な角度から紹介しており、

この資料はその中でも “訓練と備え” を象徴する展示であった。

「Members of the Watch were trained to identify different types of gas, their effects and treatments for victims. Ultimately, this knowledge was not put to use – Germany did not

deploy gas as a method of attack.」

【見張り隊はさまざまな種類のガスを識別し、その影響や被害者への処置方法を学ぶ訓練を

受けていた。しかし最終的に、この知識が実際に使われることはなかった――ドイツは攻撃手段

としてガスを使用しなかったためである。】

「Life on the Watch」では、隊員の日常(待機・巡回・訓練)を様々な角度から紹介しており、

この資料はその中でも “訓練と備え” を象徴する展示であった。

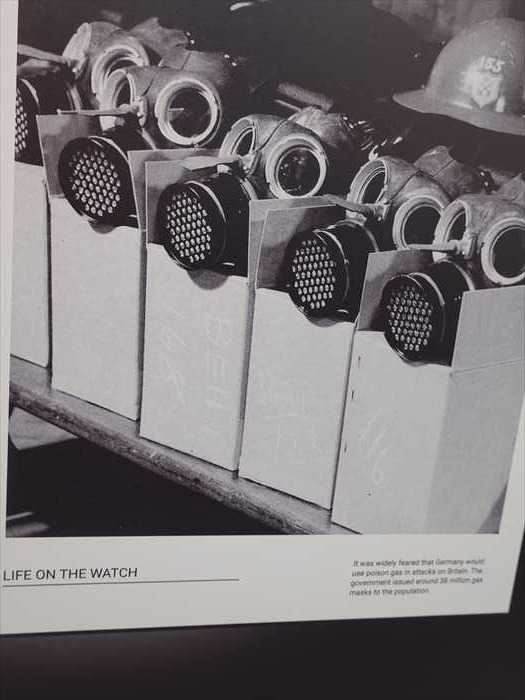

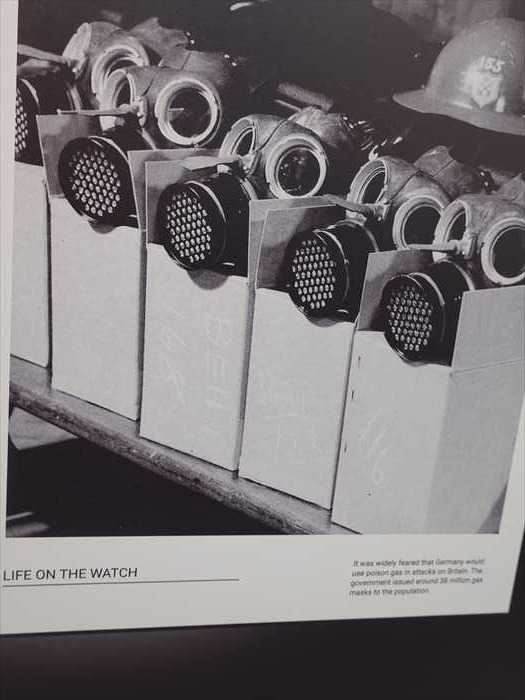

ガスマスク がテーマに。

・ガスマスクが箱に入った状態で整列している様子。

・奥には「No. 165」と書かれた隊員のヘルメットも見える。

・物資として配備されたガスマスクは、大規模に備蓄されていたことが分かる。

「It was widely feared that Germany would use poison gas in attacks on Britain.

The government produced almost 38 million gas masks for the population.」

【ドイツが毒ガスを用いた攻撃を英国に仕掛けることが広く恐れられていた。

政府は国民のために約3,800万個のガスマスクを生産した。】

「It was widely feared that Germany would use poison gas in attacks on Britain.

The government produced almost 38 million gas masks for the population.」

【ドイツが毒ガスを用いた攻撃を英国に仕掛けることが広く恐れられていた。

政府は国民のために約3,800万個のガスマスクを生産した。】

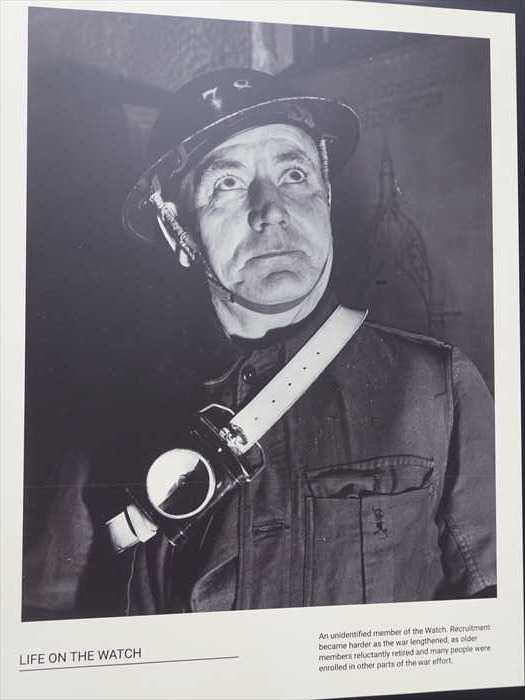

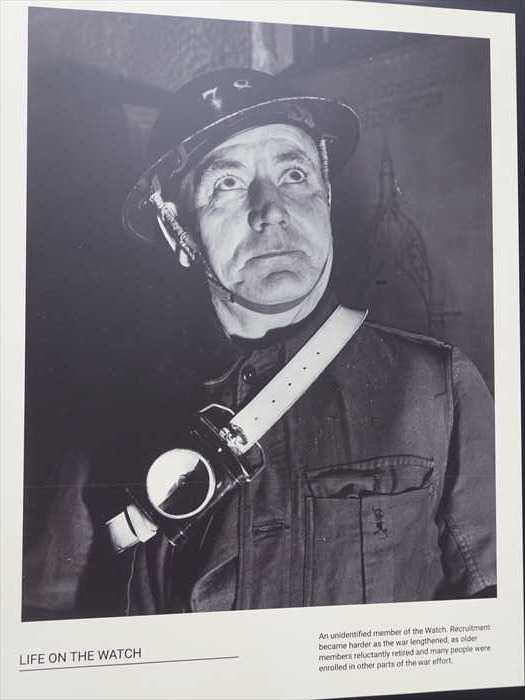

人物:

ヘルメットをかぶった見張り隊(Watch)の隊員。胸にはベルトと懐中電灯を装備している。

表情:

上を見上げる真剣なまなざしから、爆撃下での緊張感が伝わってくる。

服装:

標準的な黒系の防空服。

「An unidentified member of the Watch. Recruitment became harder as the war

lengthened, as older members reluctantly retired and many people were enrolled

in other parts of the war effort.」

【身元不明の見張り隊員。戦争が長引くにつれ、新たな志願者の確保は難しくなった。

年配の隊員がしぶしぶ引退し、また多くの人々が戦争努力の他の部門に動員されたためである。】

「An unidentified member of the Watch. Recruitment became harder as the war

lengthened, as older members reluctantly retired and many people were enrolled

in other parts of the war effort.」

【身元不明の見張り隊員。戦争が長引くにつれ、新たな志願者の確保は難しくなった。

年配の隊員がしぶしぶ引退し、また多くの人々が戦争努力の他の部門に動員されたためである。】

休憩時間の隊員たちの姿。

場面:

室内で複数の見張り隊員が集まり、ティーカップを手に休憩している。

雰囲気:

緊張感の強い任務の合間に、安らぎを求めている様子が伝わる。

背景:

本棚や家具があり、聖堂内のメンテナンス用の一室を利用しているように見える

「During breaks, the Watch members gathered in the Cathedral maintenance workers’mess room. Each night they listened to the news on the wireless for updates of raids and

to hear speeches.」

【休憩時間には、見張り隊員たちは大聖堂の維持管理作業員用の食堂に集まった。

毎晩、彼らはラジオで空襲の最新情報や演説を聞いた。】

中央の石碑

・石碑には金文字で

「REMEMBER BEFORE GOD」(神の御前において記憶せよ)

と刻まれています。

・これは、大空襲中に大聖堂を守った人々 ― 消防士、市民ボランティア、そして

「St Paul’s Watch」と呼ばれる特別監視団の犠牲と献身を記念する言葉です。

「St Paul’s Watch」と呼ばれる特別監視団の犠牲と献身を記念する言葉です。

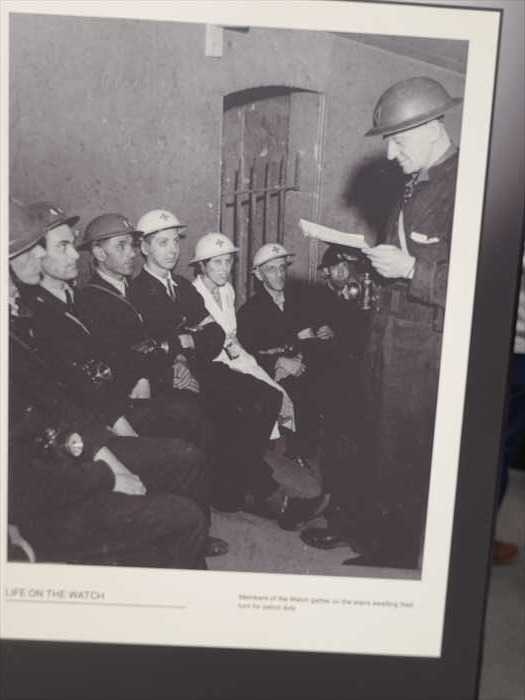

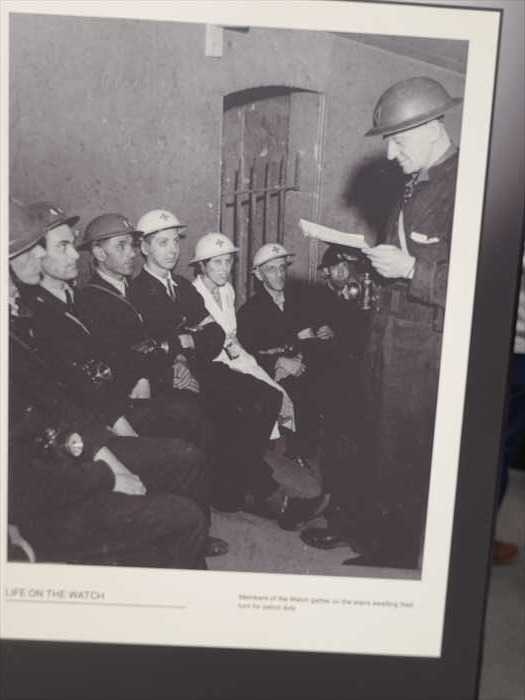

この写真も「 LIFE ON THE WATCH(見張りの生活) 」 セクションの展示パネル

場面:

地下の一室に集まった見張り隊(Watch)の隊員たち。

人物:

左側に座る隊員たちはヘルメットをかぶり、ランプや装備を手にしている。中には

白衣姿の女性隊員も見える。

白衣姿の女性隊員も見える。

右側:

立っている隊員(おそらく指揮官)が書類を手に、指示や説明を読み上げている。

雰囲気:

真剣に聞き入る隊員たちの様子から、任務に就く直前のブリーフィング(作戦会議)の

ように見える。

「Members of the Watch gather on the steps awaiting their turn for patrol duty.」

【見張り隊の隊員たちが、巡回任務の順番を待ちながら階段に集まっている。】

ように見える。

「Members of the Watch gather on the steps awaiting their turn for patrol duty.」

【見張り隊の隊員たちが、巡回任務の順番を待ちながら階段に集まっている。】

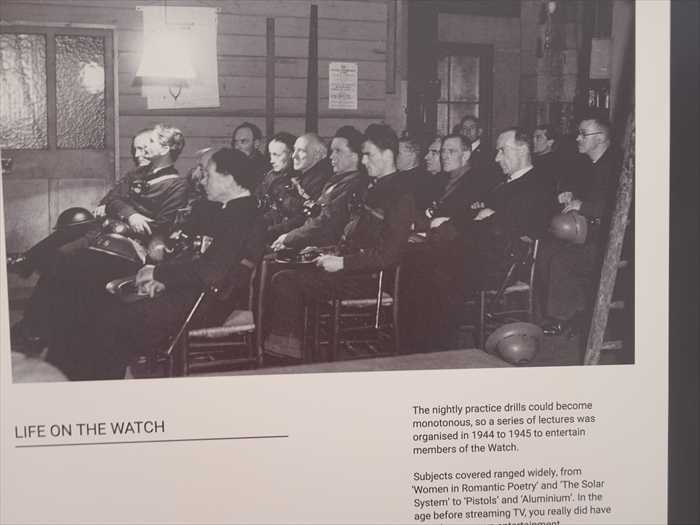

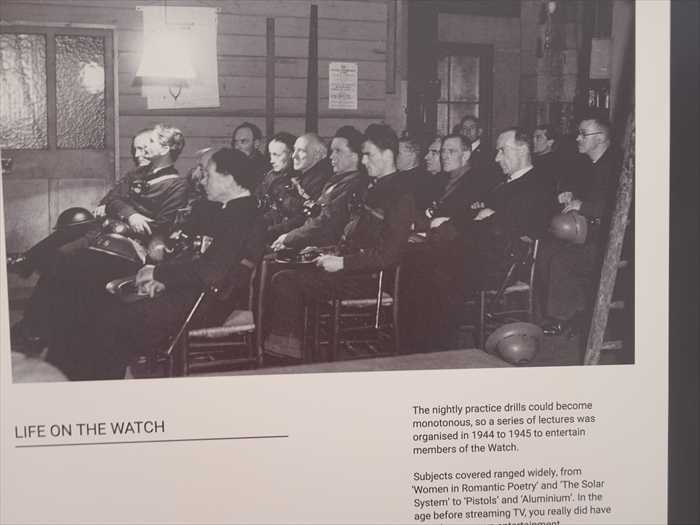

講義・娯楽活動 に関するもの。

場面:

椅子に座った見張り隊員たちが、一列に並んで真剣に講義を聞いている。

服装:

防空服や制服姿の者が多い。ヘルメットは床に置かれている。

雰囲気:

緊張というよりも、学びや文化活動に集中する落ち着いた様子。

「The nightly practice drills could become monotonous, so a series of lectures was

organised in 1944 to 1945 to entertain members of the Watch.

「The nightly practice drills could become monotonous, so a series of lectures was

organised in 1944 to 1945 to entertain members of the Watch.

Subjects covered ranged widely, from ‘Women in Romantic Poetry’ and

‘The Solar System’ to ‘Pistols and Aluminium’. In the age before streaming TV,

you really did have to make your own entertainment.」

【毎晩の訓練は単調になりがちだったため、1944年から1945年にかけて、見張り隊員を

楽しませる目的で講義シリーズが企画された。

‘The Solar System’ to ‘Pistols and Aluminium’. In the age before streaming TV,

you really did have to make your own entertainment.」

【毎晩の訓練は単調になりがちだったため、1944年から1945年にかけて、見張り隊員を

楽しませる目的で講義シリーズが企画された。

講義のテーマは多岐にわたり、『ロマン派詩における女性』『太陽系』『拳銃とアルミニウム』と

いったものまであった。

いったものまであった。

ストリーミング配信のない時代、娯楽は自分たちで工夫する必要があったのだ。】

④最初「 PREPARATIONS FOR WAR

The first volunteers spent 1939 busily making preparations for protecting the Cathedral

against the dangers that lay ahead.

Water tanks were installed on the roof, and trap doors were cut to allow for the hoses

that would be needed to put out fires. Windows in several of the Cathedral’s chapels

were blacked out to prevent enemy bombers finding their target.

that would be needed to put out fires. Windows in several of the Cathedral’s chapels

were blacked out to prevent enemy bombers finding their target.

The tombs of Lord Nelson and the Duke of Wellington were among the historic features

that were bricked up to protect them from bomb damage. Other treasures were sent to

the National Library of Wales in Aberystwyth for safekeeping.」

【 戦争への備え

that were bricked up to protect them from bomb damage. Other treasures were sent to

the National Library of Wales in Aberystwyth for safekeeping.」

【 戦争への備え

最初のボランティアたちは1939年、大聖堂をこれから襲うであろう危険から守るため、

慌ただしく準備に追われた。

慌ただしく準備に追われた。

屋根には消火用の水槽が設置され、放水用ホースを通すための小扉が切られた。大聖堂内の

いくつかの礼拝堂の窓は黒く塗りつぶされ、敵機が目標を見つけにくくする工夫がなされた。

ネルソン提督やウェリントン公の墓など歴史的に重要なモニュメントは、爆撃による損傷から

守るために煉瓦で覆われた。その他の貴重品は、安全のためアベリストウィスにあるウェールズ

国立図書館へ移送された。】

守るために煉瓦で覆われた。その他の貴重品は、安全のためアベリストウィスにあるウェールズ

国立図書館へ移送された。】

写真の展示パネルには大きく「 AFTER THE WAR(戦後)

」

と書かれており、第二次世界大戦後のセント・ポール大聖堂とロンドンの再建・復興に関する

展示セクションを示していた。

展示セクションを示していた。

下部に描かれている図

・EXHIBIT PLAN(展示配置図) が描かれています。

・円形に配置された展示の各テーマが並んでおり、その一部として「AFTER THE WAR」が

位置づけられています。

位置づけられています。

・他にも INTRODUCTION(導入), THE WATCH, THE BLITZ, IN REMEMBRANCE(追悼)

などが示されており、展示全体が円環状のストーリーを形作っていることがわかります。

などが示されており、展示全体が円環状のストーリーを形作っていることがわかります。

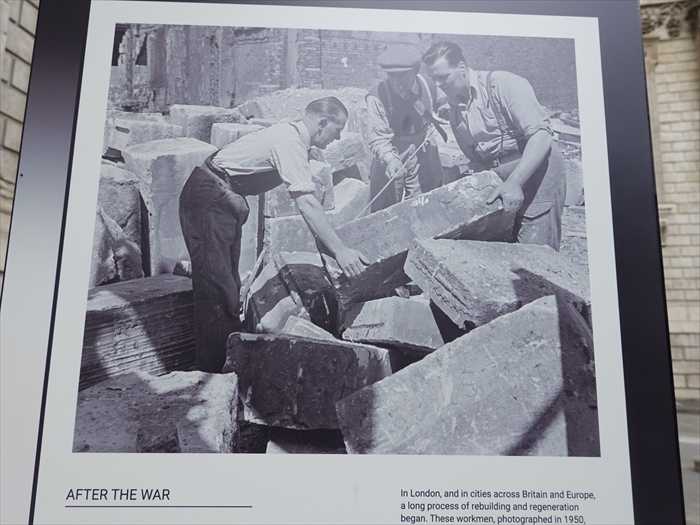

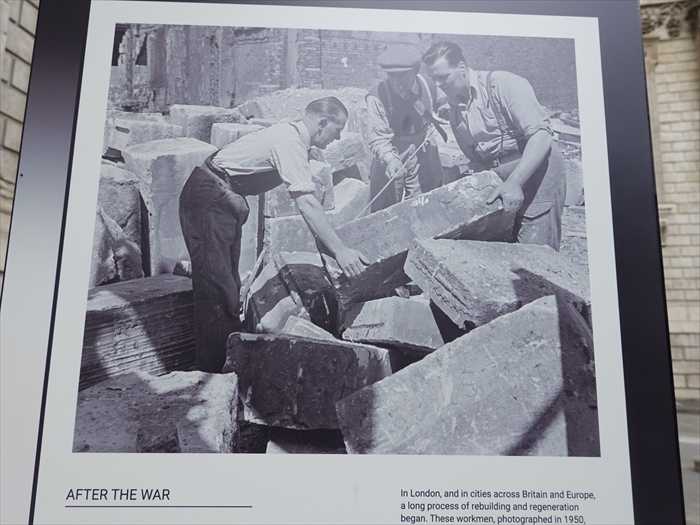

第二次世界大戦後の瓦礫からの復興作業をする姿。

「 AFTER THE WAR

In London, and in cities across Britain and Europe, a long process of rebuilding and

regeneration began. These workmen, photographed in 1950, ...」

【 戦後

ロンドンをはじめ、イギリスやヨーロッパ各地の都市で、長い復興と再生の過程が始まりました。

この写真は1950年に撮影された作業員たちの姿です。】

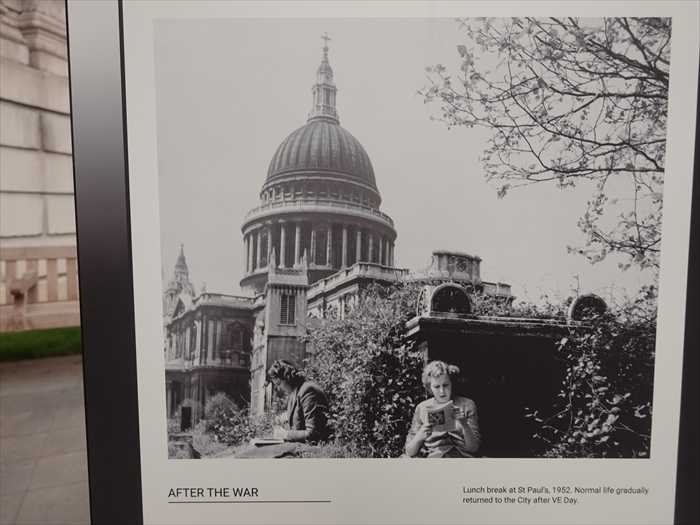

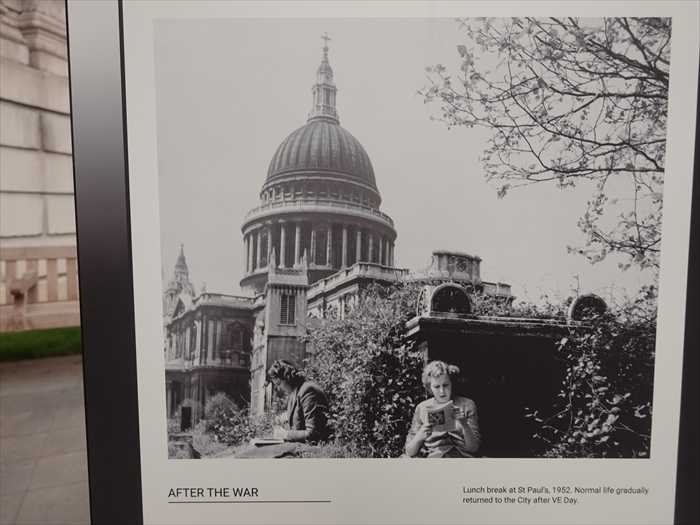

瓦礫処理や復興作業の場面ではなく、戦後数年を経てロンドンに平穏な日常が戻りつつあった

ことを象徴的に捉えた一枚です。背景のセント・ポールの大ドームと、手前で食事を取る市民の

姿の対比が印象的。

「AFTER THE WAR

瓦礫処理や復興作業の場面ではなく、戦後数年を経てロンドンに平穏な日常が戻りつつあった

ことを象徴的に捉えた一枚です。背景のセント・ポールの大ドームと、手前で食事を取る市民の

姿の対比が印象的。

「AFTER THE WAR

Lunch break at St Paul’s, 1952. Normal life gradually returned to the City after VE Day.」

【戦後 1952年、セント・ポール大聖堂での昼休みの様子。

【戦後 1952年、セント・ポール大聖堂での昼休みの様子。

VEデイ(対独戦勝記念日)後、次第に日常生活がシティに戻ってきました。】

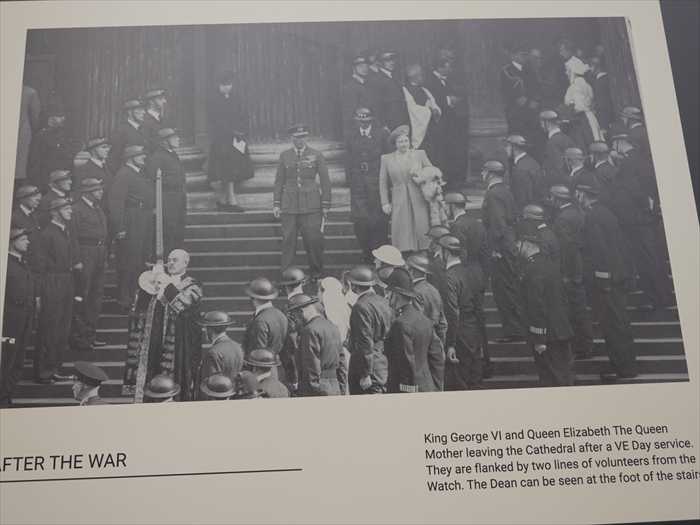

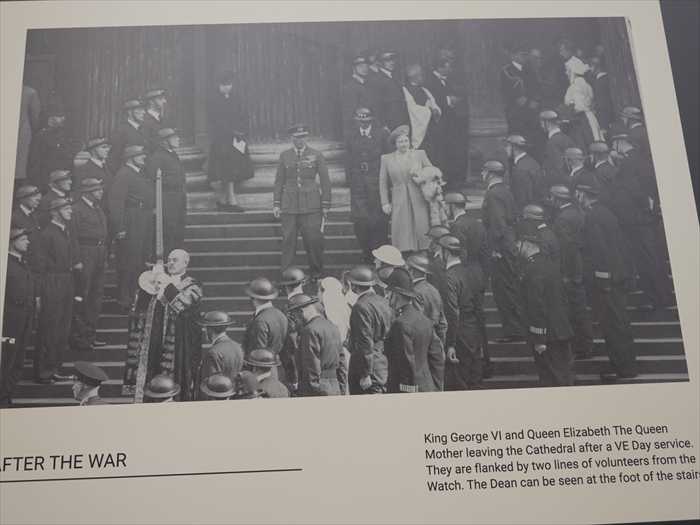

この写真は、戦後のロンドンにおける王室とセント・ポール大聖堂の象徴的な結びつきを

示しており、王室が「セント・ポール監視団」の働きを公式に認めた重要な瞬間を記録して

いるのだと。

「King George VI and Queen Elizabeth The Queen Mother leaving the Cathedral

after a VE Day service. They are flanked by two lines of volunteers from the Watch.

The Dean can be seen at the foot of the stair.」

【ジョージ6世国王とエリザベス王妃(クイーン・マザー)が、ヨーロッパ戦勝記念日(VE Day)

の礼拝後に大聖堂を後にする場面。

示しており、王室が「セント・ポール監視団」の働きを公式に認めた重要な瞬間を記録して

いるのだと。

「King George VI and Queen Elizabeth The Queen Mother leaving the Cathedral

after a VE Day service. They are flanked by two lines of volunteers from the Watch.

The Dean can be seen at the foot of the stair.」

【ジョージ6世国王とエリザベス王妃(クイーン・マザー)が、ヨーロッパ戦勝記念日(VE Day)

の礼拝後に大聖堂を後にする場面。

彼らの両脇には、セント・ポール監視団(St Paul’s Watch)のボランティアが二列に並んで

護衛している。階段の下には大聖堂の主任司祭(Dean)の姿も見える。】

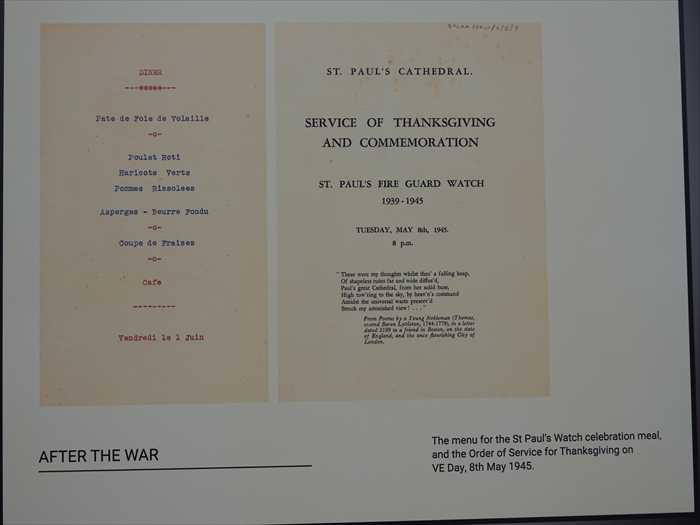

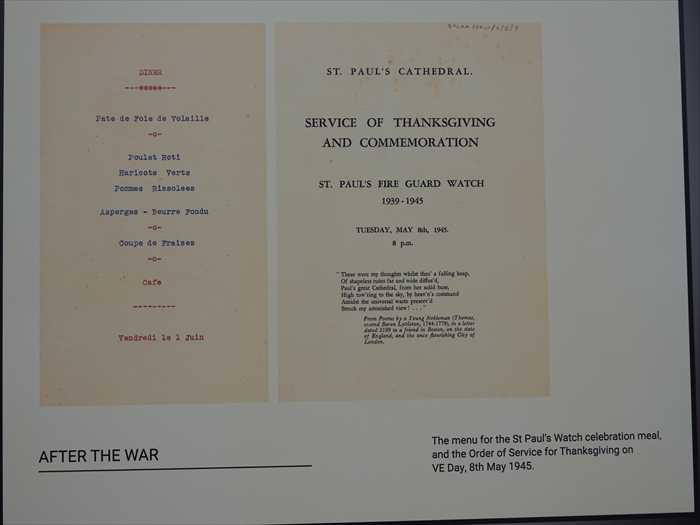

戦後のセント・ポール大聖堂と「 St Paul’s Watch(セント・ポール監視団) 」に

関連する展示資料。

・左側(夕食メニュー)

・右側(礼拝プログラム)

・下部キャプション(展示解説)

護衛している。階段の下には大聖堂の主任司祭(Dean)の姿も見える。】

戦後のセント・ポール大聖堂と「 St Paul’s Watch(セント・ポール監視団) 」に

関連する展示資料。

・左側(夕食メニュー)

・右側(礼拝プログラム)

・下部キャプション(展示解説)

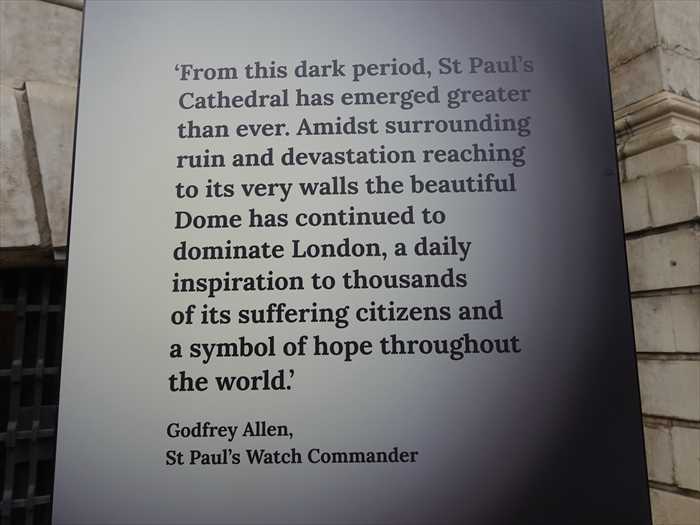

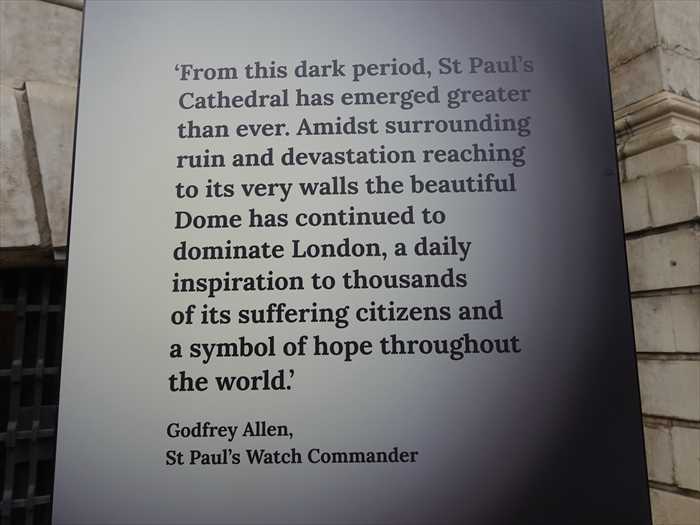

「‘From this dark period, St Paul’s Cathedral has emerged greater than ever.

Amidst surrounding ruin and devastation reaching to its very walls the beautiful Dome

has continued to dominate London, a daily inspiration to thousands of its suffering

citizens and a symbol of hope throughout the world.’

Amidst surrounding ruin and devastation reaching to its very walls the beautiful Dome

has continued to dominate London, a daily inspiration to thousands of its suffering

citizens and a symbol of hope throughout the world.’

Godfrey Allen,

St Paul’s Watch Commander」

【「この暗黒の時代から、セント・ポール大聖堂はかつてないほど偉大な姿で現れた。

周囲の廃墟と、壁にまで迫る破壊の中にあっても、美しいドームは依然としてロンドンを

見下ろし続け、苦しむ市民の何千人にとっても日々の励ましとなり、そして世界中に

希望の象徴を示した。」

【「この暗黒の時代から、セント・ポール大聖堂はかつてないほど偉大な姿で現れた。

周囲の廃墟と、壁にまで迫る破壊の中にあっても、美しいドームは依然としてロンドンを

見下ろし続け、苦しむ市民の何千人にとっても日々の励ましとなり、そして世界中に

希望の象徴を示した。」

― ゴドフリー・アレン

セント・ポールズ・ウォッチ司令官】

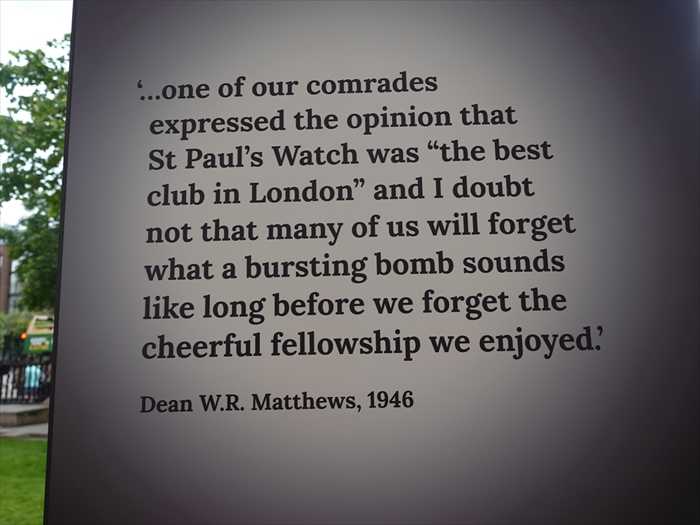

⑥Dean W.R. Matthews(セント・ポール大聖堂の学長)による1946年の回想

「…one of our comrades expressed the opinion that St Paul’s Watch was ‘the best club

in London’ and I doubt not that many of us will forget what a bursting bomb sounds

like long before we forget the cheerful fellowship we enjoyed.”

— Dean W.R. Matthews, 1946」

【…仲間の一人は『セント・ポールの見張り隊はロンドンで最高のクラブだ』と語った。

そして私も、多くの者が爆弾の炸裂音を忘れるよりも先に、我々が享受した陽気な仲間意識を

忘れることはないだろうと思う。

W.R.マシューズ学長、1946年】

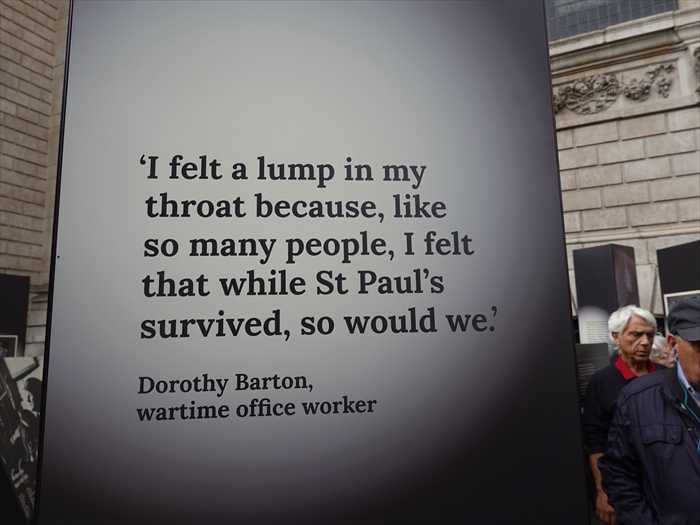

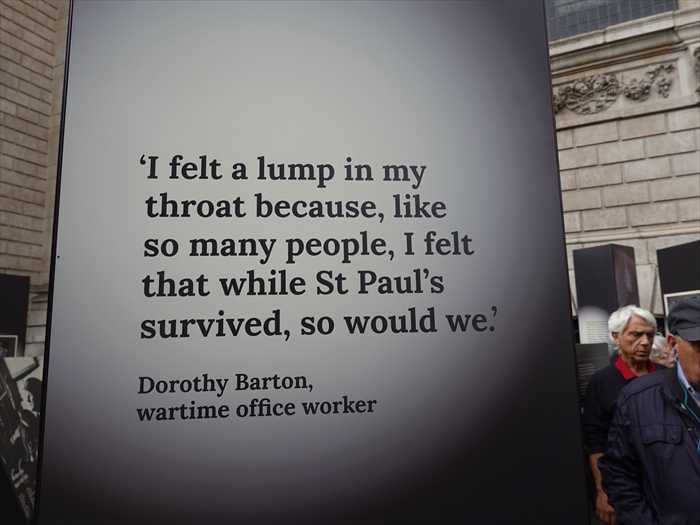

「I felt a lump in my throat because, like so many people, I felt that while St Paul’s

survived, so would we.”

【…仲間の一人は『セント・ポールの見張り隊はロンドンで最高のクラブだ』と語った。

そして私も、多くの者が爆弾の炸裂音を忘れるよりも先に、我々が享受した陽気な仲間意識を

忘れることはないだろうと思う。

W.R.マシューズ学長、1946年】

「I felt a lump in my throat because, like so many people, I felt that while St Paul’s

survived, so would we.”

— Dorothy Barton, wartime office worker」

【胸が熱くなったのは、他の多くの人々と同じように、セント・ポールが生き残るなら、

私たちもまた生き残れるのだと感じたからです。

【胸が熱くなったのは、他の多くの人々と同じように、セント・ポールが生き残るなら、

私たちもまた生き残れるのだと感じたからです。

―― ドロシー・バートン(戦時中の事務職員)】

中央ゾーン(PEOPLE STORIES)

・テーマ:「人々の物語」

・内容:実際にセント・ポールを守った人々の証言、体験談、名前。

・役割:外周展示を人間的な視点で結びつける中心要素。

Dr. Carlyle Thornton Potter(カーライル・ソーントン・ポッター博士)

を紹介する展示。「 DR CARLYLE THORNTON POTTER

Christian physician Carlyle Potter was a close neighbour of St Paul’s Cathedral.

During World War II he helped to protect St Paul’s Cathedral when it was under

threat as a member of St Paul’s Watch.

He worked at various London hospitals and joined the Watch to supplement the quota

of 40 to 50 men required to guard St Paul’s. In the crypt, they formed a small medical

unit, and Potter was one of the medical men giving emergency first aid, supported by

Miss Jessie Jacob, a hospital dispenser.

Dr Potter had a lifelong illness with angina but carried on without fuss. His bravery and

constant cheerful reliability also endeared him to his fellow Watch members. He showed

great courage, continuing to serve for many years.」

【 カーライル・ソーントン・ポッター博士

constant cheerful reliability also endeared him to his fellow Watch members. He showed

great courage, continuing to serve for many years.」

【 カーライル・ソーントン・ポッター博士

クリスチャンの医師カーライル・ポッター博士は、セント・ポール大聖堂の近隣に住んで

いました。第二次世界大戦中、大聖堂が脅威にさらされていた時、彼は「セント・ポール防衛隊

(St Paul’s Watch)」の一員として大聖堂の防衛に参加しました。

いました。第二次世界大戦中、大聖堂が脅威にさらされていた時、彼は「セント・ポール防衛隊

(St Paul’s Watch)」の一員として大聖堂の防衛に参加しました。

博士はロンドンのいくつかの病院で勤務しつつ、防衛隊に志願しました。当時、セント・ポールを

守るためには40〜50名が必要とされ、地下聖堂(クリプト)には小規模な医療班が

設けられました。ポッター博士はその中で救急処置を担当し、病院の調剤師であるジェシー・

ジェイコブ嬢の協力を受けました。

守るためには40〜50名が必要とされ、地下聖堂(クリプト)には小規模な医療班が

設けられました。ポッター博士はその中で救急処置を担当し、病院の調剤師であるジェシー・

ジェイコブ嬢の協力を受けました。

博士は生涯狭心症を抱えていましたが、決して弱音を吐くことなく活動を続けました。その勇敢さ、

明るい態度、揺るぎない信頼性は仲間の防衛隊員たちに深い敬愛をもたらしました。彼は大いなる

勇気を示し、長年にわたり奉仕を続けたのです。】

明るい態度、揺るぎない信頼性は仲間の防衛隊員たちに深い敬愛をもたらしました。彼は大いなる

勇気を示し、長年にわたり奉仕を続けたのです。】

この展示は 「 爆発物処理班がセント・ポールを救ったエピソード 」 で、

特に市街戦での防衛の象徴的な場面 と。

「 George Wylie

Sapper George Wylie was among the first to be awarded the George Cross, a medal

recognizing acts of bravery by civilians as well as military personnel.

recognizing acts of bravery by civilians as well as military personnel.

Together with Lieutenant Robert Davies and four other Royal Engineers, George helped

save St Paul’s from an unexploded bomb. On 12 September 1940, a one-ton bomb

struck near the Cathedral’s west end, also breaking a gas main.

save St Paul’s from an unexploded bomb. On 12 September 1940, a one-ton bomb

struck near the Cathedral’s west end, also breaking a gas main.

For three days, George’s team carefully worked to dig out the bomb, eventually reaching

it 27 feet underground. The bomb was winched to the surface and transported to

Hackney Marshes, where it was safely detonated.

it 27 feet underground. The bomb was winched to the surface and transported to

Hackney Marshes, where it was safely detonated.

After their success, Canon Cockin of St Paul’s treated the team to a hearty lunch in

gratitude for their dangerous but vital work.」

【 ジョージ・ワイリー

gratitude for their dangerous but vital work.」

【 ジョージ・ワイリー

工兵ジョージ・ワイリーは、ジョージ・クロス勲章(市民および軍人の勇敢な行為を讃える勲章)

の最初の受章者の一人でした。

の最初の受章者の一人でした。

1940年9月12日、西側の大聖堂近くに1トンの不発弾が落下し、ガス管を破裂させました。

ワイリーはロバート・デイヴィス中尉や他の4名の王立工兵隊と共に、大聖堂を救うために

活動しました。

ワイリーはロバート・デイヴィス中尉や他の4名の王立工兵隊と共に、大聖堂を救うために

活動しました。

彼らのチームは3日間かけて慎重に掘削を進め、地下約27フィートに埋まっていた爆弾を

掘り出しました。その後、爆弾は地上に引き上げられ、ハックニー・マーシュで制御爆破

されました。

掘り出しました。その後、爆弾は地上に引き上げられ、ハックニー・マーシュで制御爆破

されました。

作業成功の後、セント・ポールのコキン司祭が彼らを昼食に招き、その危険で重要な働きに

感謝を示しました。】

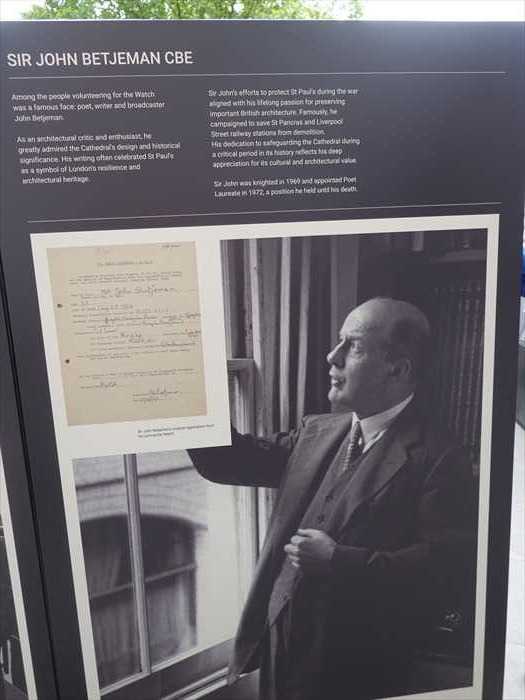

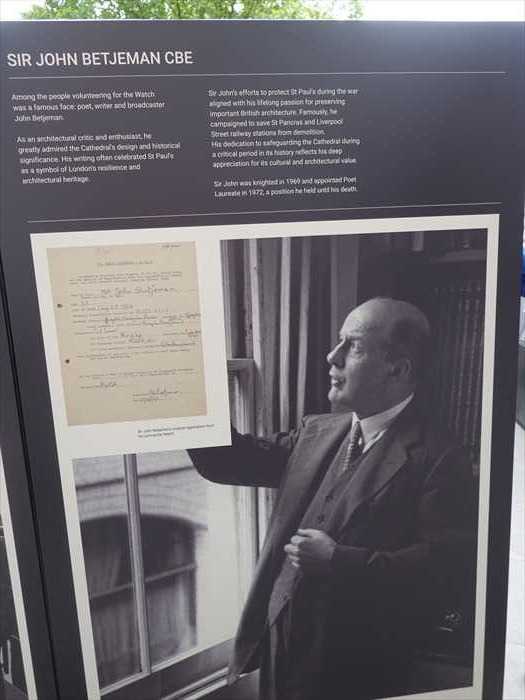

文学・芸術の分野からセント・ポールを守った人 という位置づけの人物と。

「 Sir John Betjeman CBE

感謝を示しました。】

文学・芸術の分野からセント・ポールを守った人 という位置づけの人物と。

「 Sir John Betjeman CBE

One of the volunteers for the Watch was the renowned poet, writer, and broadcaster

John Betjeman.

John Betjeman.

As an architectural critic and enthusiast, Betjeman deeply admired the design and historical importance of St Paul’s Cathedral. In his writings, he often celebrated the Cathedral as

a symbol of London’s endurance and architectural legacy.

a symbol of London’s endurance and architectural legacy.

His efforts to help protect St Paul’s during the war reflected his lifelong commitment to

preserving Britain’s historic buildings. He later became a leading campaigner for saving

Victorian and Edwardian architecture.

preserving Britain’s historic buildings. He later became a leading campaigner for saving

Victorian and Edwardian architecture.

Betjeman devoted much of his life to promoting the Cathedral’s history, increasing public awareness, and strengthening appreciation for St Paul’s and other landmarks.

His contributions were recognised when he was named Poet Laureate in 1972, a role

he held until his death.」

【 サー・ジョン・ベッチェマン CBE

he held until his death.」

【 サー・ジョン・ベッチェマン CBE

ウォッチ隊の志願者の中には、20世紀を代表する詩人・作家・放送人であるジョン・

ベッチェマンもいました。

ベッチェマンもいました。

建築評論家であり愛好家でもあった彼は、セント・ポール大聖堂の設計と歴史的重要性を

深く敬愛しました。彼の著作には、大聖堂をロンドンの不屈の象徴、そして建築遺産の象徴として

称えるものが多くあります。

深く敬愛しました。彼の著作には、大聖堂をロンドンの不屈の象徴、そして建築遺産の象徴として

称えるものが多くあります。

戦時中にセント・ポールを守る活動は、英国の歴史的建造物を保存するという彼の生涯の情熱と

一致していました。戦後には、ヴィクトリア朝・エドワード朝時代の建築を保存するための

著名な活動家としても知られるようになりました。

一致していました。戦後には、ヴィクトリア朝・エドワード朝時代の建築を保存するための

著名な活動家としても知られるようになりました。

彼は大聖堂の歴史を広めることに生涯を捧げ、一般の人々の理解と評価を深めるために

尽力しました。

尽力しました。

その功績が認められ、1972年に桂冠詩人(Poet Laureate)に任命され、生涯その職に

ありました。】

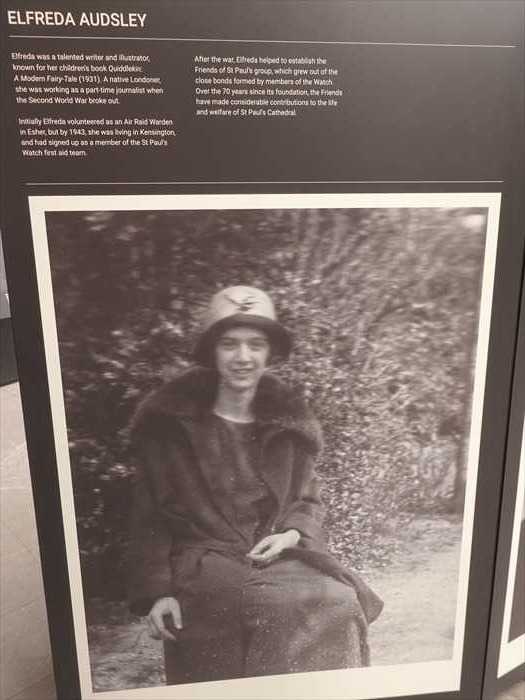

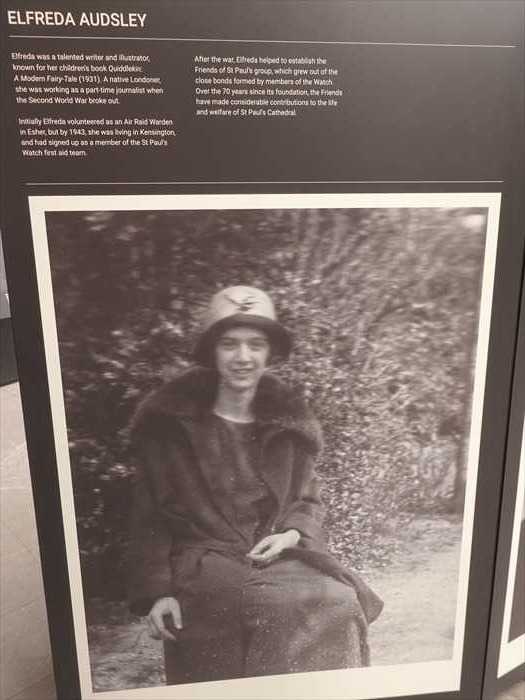

救護(first aid)と戦後の友の会を設立した女性・ Elfreda Audsley 。

ありました。】

救護(first aid)と戦後の友の会を設立した女性・ Elfreda Audsley 。

「 Elfreda Audsley

Elfreda Audsley was a gifted writer and illustrator, best known for her children’s book

Quick Quack (1931). Born and raised in London, she was working as a part-time

journalist when the Second World War began.

Quick Quack (1931). Born and raised in London, she was working as a part-time

journalist when the Second World War began.

At first, she volunteered as an Air Raid Warden in Eltham. By 1943, however,

she had moved to Kensington and joined the St Paul’s Watch as part of its first aid team.

she had moved to Kensington and joined the St Paul’s Watch as part of its first aid team.

After the war, Elfreda played a key role in founding the “Friends of St Paul’s” group,

which developed from the close relationships built among members of the Watch.

Since its establishment, the Friends have contributed greatly to the preservation,

life, and wellbeing of St Paul’s Cathedral.」

【 エルフリーダ・オーズリー

エルフリーダ・オーズリーは才能ある作家でありイラストレーターで、特に児童書

『クイック・クアック』(1931年)で知られています。ロンドン生まれの彼女は、

第二次世界大戦が勃発したとき、パートタイムのジャーナリストとして働いていました。

『クイック・クアック』(1931年)で知られています。ロンドン生まれの彼女は、

第二次世界大戦が勃発したとき、パートタイムのジャーナリストとして働いていました。

当初はエルサムで空襲監視員(Air Raid Warden)として志願しましたが、1943年までには

ケンジントンに移り住み、セント・ポール監視隊(St Paul’s Watch)の救護班の一員として

活動しました。

ケンジントンに移り住み、セント・ポール監視隊(St Paul’s Watch)の救護班の一員として

活動しました。

戦後、彼女は「フレンズ・オブ・セント・ポールズ(Friends of St Paul’s)」という団体の

設立に尽力しました。これは、監視隊のメンバーたちの間で築かれた強い絆から生まれたもので、

この団体は創設以来70年以上にわたり、セント・ポール大聖堂の保存や活動、福祉に大きな

貢献を果たしてきました。】

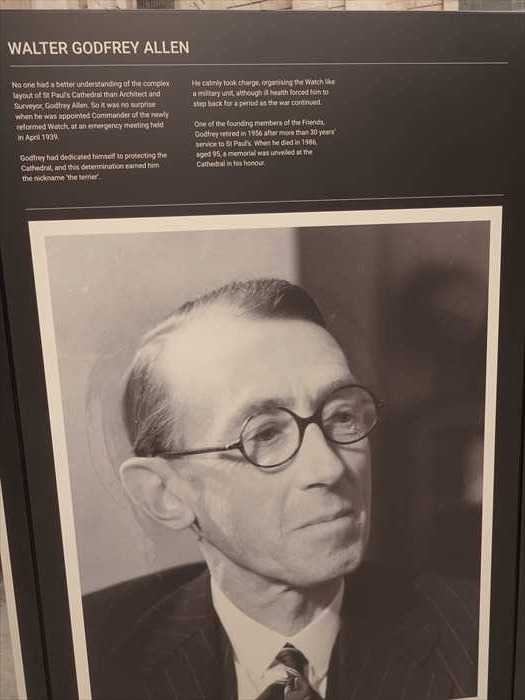

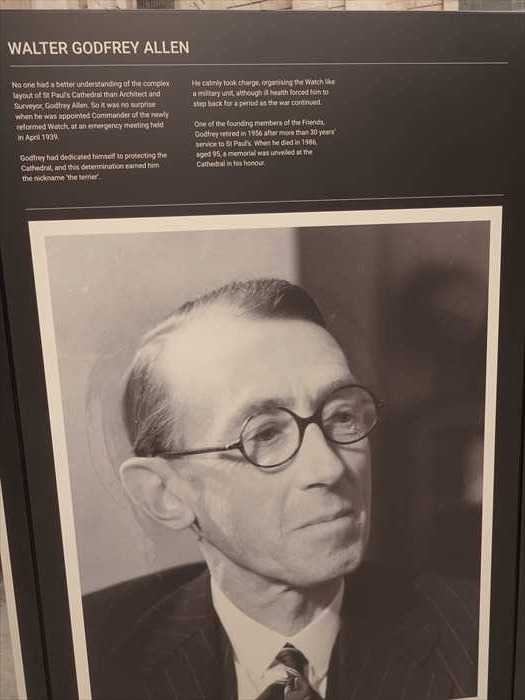

「 WALTER GODFREY ALLEN

設立に尽力しました。これは、監視隊のメンバーたちの間で築かれた強い絆から生まれたもので、

この団体は創設以来70年以上にわたり、セント・ポール大聖堂の保存や活動、福祉に大きな

貢献を果たしてきました。】

「 WALTER GODFREY ALLEN

No one had a better understanding of the complex layout of St Paul’s Cathedral than

Architect and Surveyor, Godfrey Allen. He was an automatic choice to replace

the popular Commander of the newly-formed Watch, at an emergency meeting

held in April 1941.

Architect and Surveyor, Godfrey Allen. He was an automatic choice to replace

the popular Commander of the newly-formed Watch, at an emergency meeting

held in April 1941.

Godfrey had dedicated himself to protecting the Cathedral, and his determination

earned him the nickname ‘the Terrier’.

earned him the nickname ‘the Terrier’.

He calmly took charge, organizing the Watch like a military unit, although a health

problem soon after kept him from patrolling at the same intensity.

problem soon after kept him from patrolling at the same intensity.

One of the founding members of the Friends, Godfrey retired in 1956 after almost

30 years’ service to St Paul’s. When he died in 1961, aged 65, a memorial was

unveiled at the Cathedral in his honour.」

【 ウォルター・ゴッドフリー・アレン

30 years’ service to St Paul’s. When he died in 1961, aged 65, a memorial was

unveiled at the Cathedral in his honour.」

【 ウォルター・ゴッドフリー・アレン

セント・ポール大聖堂の複雑な構造を最もよく理解していたのは、建築家で測量士でもあった

ウォルター・ゴッドフリー・アレンでした。1941年4月、緊急会議において、新たに

結成された監視隊(Watch)の人気指揮官の後任として、彼が当然のように選ばれました。

ウォルター・ゴッドフリー・アレンでした。1941年4月、緊急会議において、新たに

結成された監視隊(Watch)の人気指揮官の後任として、彼が当然のように選ばれました。

アレンは大聖堂の防衛に献身し、その強い決意から「テリア犬(The Terrier)」の異名を

得ました。

得ました。

彼は冷静に指揮を執り、監視隊をまるで軍隊のように組織しました。しかしその後、健康上の

問題により、以前のように頻繁な巡回はできなくなりました。

問題により、以前のように頻繁な巡回はできなくなりました。

「フレンズ・オブ・セント・ポールズ(Friends of St Paul’s)」の創設メンバーの一人でも

あったアレンは、約30年の奉仕の後、1956年に引退しました。1961年に65歳で亡くなった

際には、その功績を称えて大聖堂に記念碑が建立されました。】

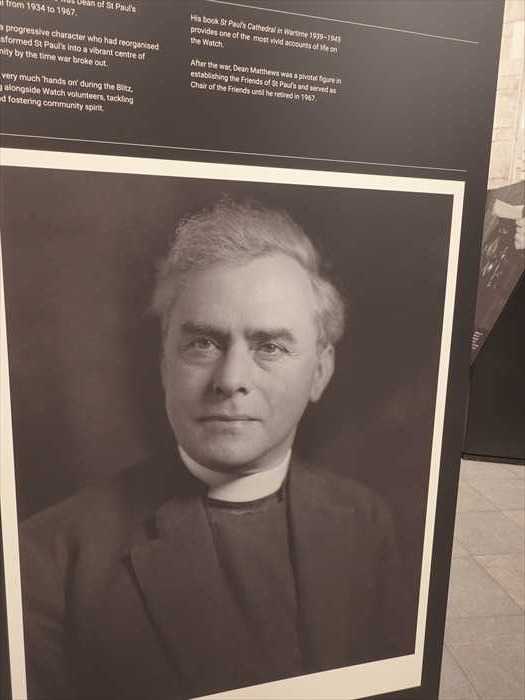

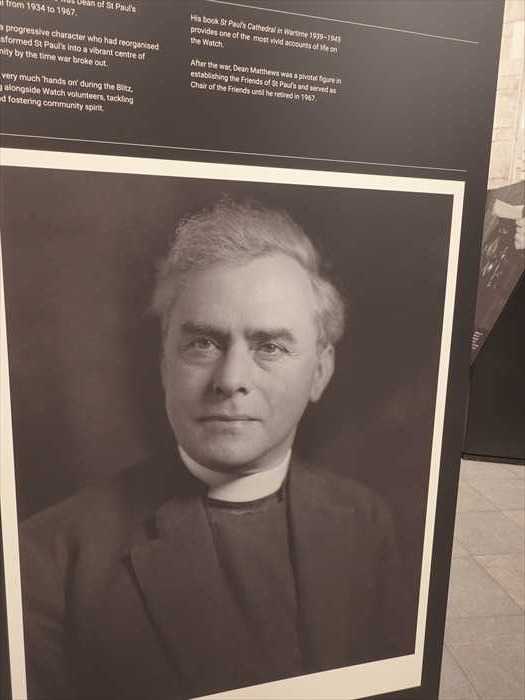

W.R. Matthews 教 dean 。

「 Dean of St Paul’s from 1934 to 1967.

あったアレンは、約30年の奉仕の後、1956年に引退しました。1961年に65歳で亡くなった

際には、その功績を称えて大聖堂に記念碑が建立されました。】

W.R. Matthews 教 dean 。

「 Dean of St Paul’s from 1934 to 1967.

A progressive character who had reorganised life at St Paul’s into a vibrant centre of

activity by the time war broke out.

activity by the time war broke out.

Very much hands on during the Blitz, working alongside Watch volunteers,

tackling fires and fostering community spirit.

tackling fires and fostering community spirit.

His book St Paul’s Cathedral in Wartime 1939–1945 provides one of the most vivid

accounts of life on The Watch.

accounts of life on The Watch.

After the war, Dean Matthews was a pivotal figure in establishing the Friends of

St Paul’s and served as Chair of the Friends until he retired in 1967.」

【1934年から1967年までセント・ポール大聖堂のディーン(院長)を務めた。

St Paul’s and served as Chair of the Friends until he retired in 1967.」

【1934年から1967年までセント・ポール大聖堂のディーン(院長)を務めた。

進歩的な性格の持ち主で、戦争が始まる頃にはセント・ポールを活気ある活動の中心に再編成

していた。

していた。

ブリッツ(ロンドン大空襲)の際には、消防活動や地域精神の育成において監視隊(Watch)の

ボランティアと共に現場で活動した。

ボランティアと共に現場で活動した。

著書『戦時下のセント・ポール大聖堂 1939–1945』は、監視隊の日々の生活を最も生き生きと

伝える記録の一つである。

伝える記録の一つである。

戦後は「フレンズ・オブ・セント・ポールズ(Friends of St Paul’s)」の設立に中心的役割を

果たし、1967年の引退まで会長を務めた。】

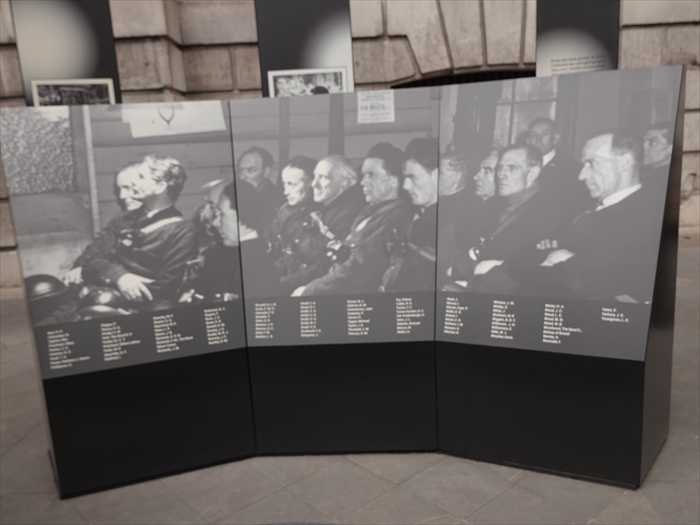

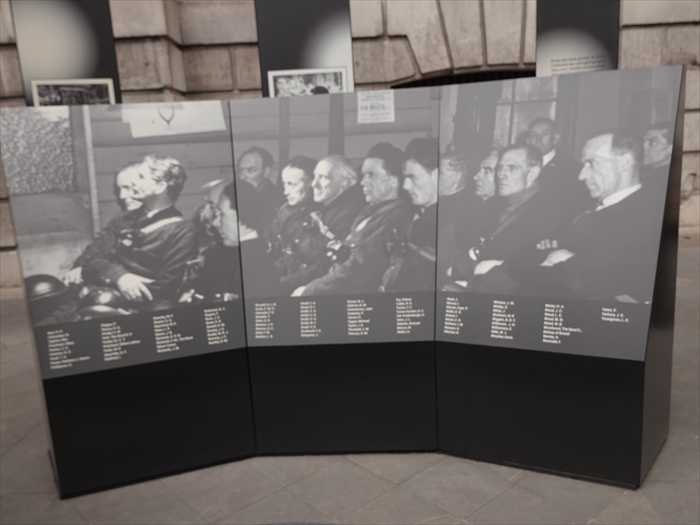

この三連パネルも 「 PEOPLE STORIES(人々の物語) 」ゾーンの展示

・白黒写真+名前リスト で構成されており、 当時の St Paul’s Watch メンバー を記録するもの

円形に配置された英文 が。

「WE RESOLVE IN VICTORY OR DEFEAT TO PERSEVERE IN FREEDOM AND JUSTICE

果たし、1967年の引退まで会長を務めた。】

この三連パネルも 「 PEOPLE STORIES(人々の物語) 」ゾーンの展示

・白黒写真+名前リスト で構成されており、 当時の St Paul’s Watch メンバー を記録するもの

・上部には見守り隊(Watch)に属していた人々が集まる場面の大きな写真。

・下部には 名簿形式で個人名 が並んでおり、これは「人々の物語」を象徴的に示す資料。

・タイトルは 「 Members of the Watch 1939–1945

」(1939〜1945年の監視隊メンバー)。

・上部は 夜間勤務中の St Paul’s Watch の姿を写した白黒写真

。

・下部には 名簿形式 で多くの個人名が記されており、実際に従事した人々を顕彰する意図がある。

・先ほどの三連パネルと同じく、「無名の仲間たち」を記録する集合展示。

円形に配置された英文 が。

「WE RESOLVE IN VICTORY OR DEFEAT TO PERSEVERE IN FREEDOM AND JUSTICE

AND IN GOOD FAITH AND GOODWILL TO ALL PEOPLES」

【勝利にあっても敗北にあっても、私たちは自由と正義を堅持し、

【勝利にあっても敗北にあっても、私たちは自由と正義を堅持し、

すべての人々に誠実さと善意をもって接することを誓う。】と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

これは 第二次世界大戦の精神的誓い を象徴する言葉で、セント・ポール大聖堂前にある追悼碑の

一部です。円形に刻むことで「永続性」「普遍性」「連帯」を表していると解釈されます。

一部です。円形に刻むことで「永続性」「普遍性」「連帯」を表していると解釈されます。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.