2025年08月の記事

全38件 (38件中 1-38件目)

1

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その64): Dublin市内散策(3/)・トリニティ・カレッジ(Trinity College Dublin)~College Green(カレッジ・グリーン)

DUBLIN市内の観光は、このアイルランド旅行の初日、旅友Yさんと訪ねた👈️リンクが、残りの旅友・SさんとHさんは、初日のホテル到着が深夜であったため、二人は、この日が初めてのDublin市内観光なのであった。左手には、初日に訪ねたトリニティ・カレッジ(Trinity College Dublin)の正面玄関(Front Squareに面した建物)が現れた。トリニティ・カレッジ(Trinity College Dublin)👈️リンクは・創設:1592年、イングランド女王エリザベス1世により設立。・アイルランド最古かつ最も有名な大学であり、現在も国際的な研究拠点。・校舎や広場は17世紀〜19世紀の建築を中心に構成され、学問都市ダブリンの中心地に位置。正面に廻り込んで。Trinity College Front Arch(フロント・アーチ)。ジョージ王朝時代の新古典主義建築(ネオクラシカル)。正面には4本のドーリア式円柱が並び、三角破風(ペディメント)には時計が取り付けられていた。中央には大きな木製アーチ扉(訪問者の出入り口)。この扉の奥には、石畳の中庭「Front Square」が広がっており、キャンベル鐘楼(Campanile)、図書館(Old Library)、そしてケルズの書(Book of Kells)展示室があった。観光客はこの正門から入り、チケット売り場と展示エリアへ向かうのであった。トリニティ・カレッジは1592年創立、アイルランド最古の大学。卒業生には、ジョナサン・スウィフト、オスカー・ワイルド、サミュエル・ベケットそして我が友O氏など著名な人物がいるのであった。トリニティ・カレッジの学内構造案内図(地図の数字とは一致しない)。1.正門・フロントゲート(Front Gate / Regent House Entrance) 位置:カレッジ・グリーン(College Green)に面した南側、キャンパスの主入口 内容・特徴: ・トリニティ・カレッジの象徴的な正面玄関。重厚な石造ファサードに時計塔がある ・上階の「リージェント・ハウス(Regent House)」は、かつて学長の執務室だった ・鉄柵前には、エドマンド・バーク像とオリヴァー・ゴールドスミス像が左右対称に立つ ・観光客の多くがここから入場。書の間(Book of Kells)への入口もこの先にある2.フロント・スクエア(Front Square) 位置:正門をくぐった中心広場 内容・特徴: ・カレッジ内の中核となる石畳の広場。多くの歴史的建築が四方に並ぶ ・学生・観光客が集まる開放的な空間で、芝生と整った動線が特徴 ・中央キャンパナイル(鐘楼)が立つ ・学生の間では「試験前にキャンパナイルの下をくぐると落第する」という迷信がある3.キャンパナイル(Campanile) 位置:Front Squareの中央 内容・特徴: ・高さ約30mの石造鐘楼。1853年にチャールズ・ラニヨン卿の設計で建設 ・建築様式はネオクラシカル。下部はアーチ状で通り抜け可能 ・学内のランドマークであり、写真撮影スポット ・象徴的建築として、時間・伝統・静寂を表す存在4.旧図書館・ロングルーム(Old Library / The Long Room) 位置:Front Squareの南側(正門と向かい合う位置) 内容・特徴: ・ケルズの書(Book of Kells)を展示する最も有名な建物 ・ロングルームは、幅約12m・長さ65m・高さ約15mの2階建てバレルヴォールト空間で、 蔵書20万冊以上 ・アイルランドの文化的至宝として世界的に知られる ・学術・観光両面でトリニティ最大の見どころ5.ニュー・スクエア(New Square) 位置:Old Libraryの北東側(フロントスクエアの東隣) 内容・特徴: ・18世紀後半に整備された第2の中庭(広場) ・四辺を囲むように、学術系建物(特に理系学部やオフィス棟)が並ぶ ・広々とした芝生が広がり、静かな雰囲気 ・キャンパス南東部と理学系施設をつなぐ学術ゾーンの玄関口6.ルブリックス(Rubrics) 位置:Front Square 北側、チャペルの背後(北東側) 内容・特徴: ・トリニティ・カレッジで最も古い現存建築(1710年代) ・赤レンガ造りの長屋風建物で、均整のとれたファサードが特徴 ・かつては学生と教員の住居、現在は研究室・管理部門として使用 ・フロントスクエアにおける「古きトリニティ」の象徴 7.卒業生記念館(Graduates Memorial Building, GMB) 位置:Rubricsの西隣、図書館広場の北端に面する位置 内容・特徴: ・建築:1899年完成、ヴィクトリアン・ゴシック様式 ・学生ディベート協会の本拠: - 「The Phil」(Philosophical Society/哲学協会) - 「The Hist」(Historical Society/歴史協会) ・トリニティの弁論・議論文化の中心 ・彫像や塔屋がある荘厳な外観が特徴8.講堂・ダイニングホール(Public Theatre / Dining Hall) 位置:チャペルの東側(Front Square北東部) 内容・特徴: ・式典・表彰式・招待講演などの公式行事に使用 ・食堂部分はスタッフや公式ゲスト用。天井は高く、歴代学長の肖像画などが並ぶ ・木造梁と歴史的調度品に囲まれた荘厳な雰囲気 ・フロントスクエアの儀礼ともてなしの空間9.ミュージアム・ビルディング(Museum Building) 位置:New Square の南西隅(Library Squareの東隣) 内容・特徴: ・建築:1857年完成、ロマネスク・リヴァイヴァル様式 ・使用学部:建築学、工学、地質学などの拠点 ・外壁:アイルランド産の石灰岩とポルトガル産大理石の装飾 ・内部には見事な柱頭彫刻やタイルモザイクがあり、アイルランドで最も美しい大学建築の 一つとされる10.ダグラス・ハイド・ギャラリー(Douglas Hyde Gallery) 位置:Front Gate(正門)を入って右手すぐ、アートスクール近接 内容・特徴: ・1978年開設の現代美術ギャラリー ・アイルランド内外の現代アーティストによる展示を開催 ・無料公開され、学生・市民・観光客に開かれた芸術空間 ・現代文化と大学の知性の交差点を象徴トリニティ・カレッジ(Trinity College Dublin)の全景の航空写真をネットから。特徴と主要建物・広さ 約47エーカー(約19ヘクタール、190,000㎡)、東京ドーム(約4.7万㎡)のおよそ 4個分。・中央広場(Front Square) 真ん中に「キャンパナイル(Campanile, 鐘楼)」がそびえています。トリニティ・カレッジの シンボルです。・右手奥の大きなクラシック建築群 ・図書館広場(Library Square)に面した建物群。 ・オールド・ライブラリー(Old Library) には有名な「ロング・ルーム」や 「ケルズの書(Book of Kells)」が収められています。・緑の芝生の広場 校舎に囲まれて複数の芝生広場があり、学生たちが集う憩いの場です。・南西部のモダン建築 白い屋根の現代的な建物群は、学術施設や管理棟です。・南側(写真下側)に沿って走る通り ダブリン市内を走る路面電車「ルアス(Luas)」のグリーンラインが見え、黄色いトラムが 通過している。詳細案内。ここからは、既にブログにアップ済み👈️リンク ですが、より詳しく説明したいと思います。トリニティ・カレッジ(Trinity College Dublin)正門の手前左側にあったのが、エドマンド・バーク(Edmund Burke, 1729–1797)の像。エドマンド・バークとは:・出身:アイルランド・ダブリン・学歴:トリニティ・カレッジ卒業(1744年入学)・職業:政治家・哲学者・演説家・作家・主な活動: ・イギリス議会で活躍(ホイッグ党) ・アメリカ独立戦争ではアメリカ側に理解を示す ・フランス革命には強く反対し、保守思想の先駆とされる・代表作: ・『フランス革命の省察(Reflections on the Revolution in France)』(1790年) ・近代保守主義の父とされ、後世の政治思想に大きな影響を与えました正面から。左手に書類(もしくは書物)を持ち、理性的知性を象徴。右側の像はオリヴァー・ゴールドスミス(Oliver Goldsmith, 1728?–1774)の銅像。ズームして。・生没年: 約1728年 – 1774年・出身: アイルランド、ロングフォード県(またはウェストミーズ県)・職業: 作家、詩人、劇作家・トリニティとの関係: トリニティ・カレッジの卒業生(1744年入学)・主な作品: 小説『ウェイクフィールドの牧師(The Vicar of Wakefield)』、 詩『田園の僧侶(The Deserted Village)』、戯曲『気まぐれ女房(She Stoops to Conquer)』などゴールドスミス像は本を手に持つ姿勢で、思索的に視線を落としている。これは学識と創造性の象徴であり、詩人・作家としての彼の業績を表現している。一方、エドマンド・バーク像は演説的で前方を指すポーズで、政治・哲学的影響を象徴する と。トリニティ・カレッジ・ダブリン(Trinity College Dublin)の構内「フロント・スクエア(Front Square)」から、キャンパスの象徴的建造物であるキャンパナイル(Campanile)を正面に見る。中央の塔:キャンパナイル(Campanile)・名称:Campanile of Trinity College・建立年:1853年・設計者:Sir Charles Lanyon・建築様式:ヴィクトリアン・ネオクラシカル様式・高さ:約30メートル・構造:石造、アーチ型基礎部の上に塔状構造・用途:実際の鐘楼というよりは象徴的な建造物(鐘はあるが時報としては使用されていない)学生の間では、「試験に落ちる」という迷信があり、「試験前にキャンパナイルの下を通ると不合格になる」とされている と。そのため、期末試験前になると、多くの学生がこの塔の下を避けて通る姿が見られるのだ と。 構内「フロント・スクエア(Front Square)」の左・北側に位置する建物。左手前の堂々たる円柱建築は、Exam Hall(試験ホール)、その奥に連なる建物群はChapel(礼拝堂)やDining Hall(食堂)。卒業生記念館・Graduates Memorial Building(GMB)トリニティ・カレッジ・ダブリン(Trinity College Dublin)構内のFront Square(フロント・スクエア)北側に位置する壮麗な建物。 内容・特徴: ・建築様式:ヴィクトリア朝ゴシック・リヴァイヴァル様式 ※尖塔状の屋根、石造の装飾、ファサードのリズム感が特徴 ・建築年:1899年完成 ・設計者:Thomas Drew(トマス・ドリュー)Old Library(オールド・ライブラリー、旧図書館)トリニティ・カレッジ・ダブリン(Trinity College Dublin)の構内にある、世界的にも有名な図書館建築であり、観光のハイライト。内容・特徴: ・建築年:1712年着工、1732年完成 ・設計者:Thomas Burgh(同時代の著名建築家) ・建築様式:ジョージ王朝様式(Georgian) ・構造:3階建ての石造建築で、1階はアーケード状主な内部構成: ◾ Book of Kells(ケルズの書)展示室 ・世界的に有名な9世紀の装飾写本 ・アイルランドの文化・宗教・芸術を象徴 ・観光客の最大の目的地のひとつ ◾ The Long Room(ロングルーム) ・2階にある巨大な閲覧室:全長65m、バレル・ヴォールト天井 ・蔵書20万冊以上(主に17〜19世紀の貴重本) ・両側の書架と歴代学者の胸像が並ぶ荘厳な空間象徴性と重要性: ・アイルランド最大の学術図書館の一部 ・「デポジット・ライブラリー」として、アイルランド・英国の全出版物を収蔵 ・映画やゲームでもモデルにされる幻想的な空間(例:『スター・ウォーズ』風の内観に 影響を与えたとされる)講堂・ダイニングホールのうち、試験ホール(Public Theatre / Examination Hall)内容・特徴: ・建築年:1784年竣工 ・建築様式:ネオクラシカル様式(古代ローマ神殿風) ・設計者:サー・ウィリアム・チェンバーズ(Sir William Chambers)建築的特徴: ・ファサード中央には4本のコリント式円柱と三角破風(ペディメント) ・アーチ型の玄関3つ(左右対称) ・上部には大きな窓とバルコニー手すり(balustrade)用途と意義: ・かつての大学公開講義(Public Theatre)の場 ・現在も使用されている主要な試験会場 ・入学式・表彰式など儀礼的な公式行事も行われる ・トリニティの学問と格式の中心的象徴中心に立つ象徴的な建物、キャンパナイル(Campanile)をクローズアップ。建築的要素: ・下層部はアーチ型通路で、通り抜け可能 ・上層部は八角形の鐘楼(オクタゴン)、繊細な石の格子窓 ・ドーム型屋根の上に風向計が載る ・四隅に座す彫像(寓意像)は学問や精神を象徴しているとされる象徴と伝説: ・トリニティ・カレッジの精神的中心・象徴的ランドマーク ・「試験前にキャンパナイルの下を通ると落第する」という学生間の有名なジンクスがある ・入学式、卒業式などで学生や家族が記念撮影を行う定番スポットトリニティ・カレッジ・ダブリンのキャンパナイル(Campanile)上層に置かれた4体の彫像は、建物の象徴性を高めるために配置された寓意像(allegorical figures)です。それぞれはアカデミア(学術)に関係する抽象概念を表しており、以下のように分類されます。 ◾北東角 象徴する概念:Science(科学) ・書物や巻物、望遠鏡などを持って表現されることが多く、「観察と法則性の探求」を象徴。 ◾北西角 象徴する概念:Literature(文学) ・ペンや本を持つ女性像が一般的で、「表現と言語の力」を象徴。詩や演劇、哲学への 敬意を示す。 ◾南東角 象徴する概念:Divinity(神学) ・聖書や十字架を持ち、霊的・倫理的知の追求を表す。大学の歴史的ルーツである 神学部を象徴。 ◾南西角 象徴する概念:Law(法学) ・天秤や律法の書を持ち、「正義と秩序」の原理を象徴。学問における論理とルールの 基盤を表す。この像が象徴する概念はScience(科学) または Medicine(医学) ・杖に巻きつく一匹の蛇は、しばしば治癒・医学・生命の探求を象徴します。 ・医学に限らず、自然科学(biology / physiology)全般を象徴する場合もあります。 ・トリニティ・カレッジでは、この像は伝統的に"Science"(科学)を代表する像と されています。これが、「Literature(文学)」を象徴していると考えられる像。(前回の写真)特徴的な持ち物:・像の右手には、巻物または装飾的な書物を模した細長い物体が握られています。・この形状は古代の書板(タブレット)や詩篇集を表現している可能性があり、書くこと・読む ことの象徴。・衣装はギリシャ風のドレーパリー(長衣)で、静かな威厳を備えた座像です。これが「Law(法学)」を象徴する像特徴的な持ち物・姿勢:・像は左手に、束ねた棒状のもの(ファスケス)のようなものを持っています。・ファスケス(fasces)は、古代ローマにおいて執政官の権威を象徴した「権威と統治」の 道具であり、今日でも法・統治・正義の象徴として多用されます。・右手は膝に置かれ、冷静で威厳ある姿勢。・衣装は重厚なドレーパリーで、厳格な印象を与える構図です。「Divinity(神学)」を象徴する像。特徴的な持ち物:・像は右手を高く掲げて十字架を持っています。・左手には書物(聖書)と思われる物を抱えています。・視線は斜め上、天を仰ぐような姿勢です。旧図書館(Old Library)付近の芝生エリア(Library Square)にあったのがウィリアム・エドワード・ハートポール・レッキー(William Edward Hartpole Lecky, 1838–1903)の像。像の台座には「LECKY」という刻印。レッキーは椅子に座りながら、手には開いた書物を持ち、思索的な姿勢。肩からアカデミックガウンを羽織っており、知識人としての威厳を表現。像の様式は19世紀末〜20世紀初頭の伝統的記念彫刻スタイルで、写実的で穏やかな造形。W. E. H. Lecky・生没年:1838–1903・出身:アイルランド、ダブリン出身・職業:歴史家・哲学者・政治評論家・教育:トリニティ・カレッジ・ダブリン卒業・主な業績: ・『ヨーロッパの道徳の歴史(History of European Morals)』 ・『イングランドにおける合理主義の歴史』 ・宗教、倫理、自由主義政治に関する批評を多く著した・政治活動: ・晩年はイギリス自由党に所属し、1902年には貴族に列せられた。「The Examination Hall(試験ホール)」。・建設年代:18世紀(1780年代)・正面は対称的なファサード(正面構造)を持ち、三角破風(ペディメント)と古典的な オーダーの柱が特徴。・上階の窓下には小さなバルコニー風の装飾(バラスター)があり、格式を感じさせます。・屋根上の小さな塔は換気口(ヴェンティレーター)です。通常は学生の試験会場として使われており、年間を通して重要な大学行事にも利用されていると。ジョージ・サーモン(George Salmon)像。生没年:1819年9月25日 – 1904年1月22日職業・業績:・アイルランドの数学者・神学者。・若いころは純粋数学の研究で知られ、とくに代数学や射影幾何学で名声を得ました。・後年は宗教的関心を深め、アイルランド国教会の聖職者としても活躍。・1888年から1904年までトリニティ・カレッジの学長(Provost)を務めました。 女性入学への反対 ・サーモン学長は、女性のトリニティ・カレッジ入学に強く反対したことで知られています。 ・彼の反対にもかかわらず、彼の死後すぐの1904年に女性の入学が許可されました。 ・皮肉を込めて、「彼が女性の入学を阻止できたのは彼の死までだった」と語られる こともあります と。「Public Theatre(パブリック・シアター)」 ・名称:Public Theatre(別名:The Examination Theatre / College Chapelの向かい) ・所在地:Front Square の東側、Examination Hallのすぐ隣 ・建築様式:ジョージアン様式(Georgian architecture) ・設計者:Sir William Chambers ・完成:18世紀後半(主に1780年代)この建物は、・卒業式や大学の重要式典(トリニティ・カレッジでは「Commencements」)・公的講義(Public Lectures)や演奏会・一部の大学行事での集会所 で使われて来た と。構内にあった案内標識の一つ。英語とアイルランド語(アイルランド・ゲール語)の併記形式で、構内施設の方向を示していた。上から、正門(フロントゲート)宿泊事務所(学生寮オフィス)礼拝堂(チャペル)寮(建物)6〜10号棟学生会館(学生組合) の方向を示していた。Trinity College Dublin(トリニティ・カレッジ・ダブリン)構内で提供されている見学ツアーや展示のチケット料金案内。とくに有名な「ケルズの書(Book of Kells)」関連展示のチケットも示されていた。「ケルズの書(Book of Kells)」とは?■ 概要制作年代:おおよそ 800年頃(8〜9世紀)言語:ラテン語内容:新約聖書の4つの福音書(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)制作地: スコットランドのアイオナ修道院で着手され、 アイルランドの**ケルズ修道院(County Meath)**で完成したと考えられています。所蔵場所:現在はトリニティ・カレッジ・ダブリンの旧図書館(Old Library)内で、 特設の「Book of Kells Exhibition」として常設展示。 ケルズの書・The Book of Kells👈️リンク写真はネットから。写真をネットから。「ケルズの書」は、紀元800年・8世紀頃に修道士が作成した4つの福音書。その本にはケルトの渦巻き模様や、人、動物などが描かれ、ケルト美術の最高峰と言われ、アイルランドの国宝である装飾写本。聖書、特に福音書をラテン語で記したもので、その装飾の美しさから「世界一美しい本」とも称される。ダブリン大学トリニティ・カレッジ図書館に所蔵されているのだ。「Book of Kells Exhibition」👈️リンク。学内をガイド付きで巡るツアーや「ケルズの書」鑑賞を組み合わせたプランも用意されており、参加すればより深くトリニティ・カレッジの魅力に触れられるのであったが・・・。ダブリン市内中心部のトリニティ・カレッジ正門(Front Gate)前の風景。ダブリンの路面電車「Luas(ルアス)」。紫がかった銀色 → Luas Green Line(緑線)。写真左手の建物には「TOURISM OFFICE(観光案内所)」の表示が見えた。ここはダブリンの「Visit Dublin」オフィスがあるエリアで、観光パンフレットや地図をもらえるのであった。アイルランドの作曲家として知られる「トマス・ムーア(Thomas Moore, 1779–1852)」の像。アイルランドの民族的アイデンティティを詩と歌で表現したことで、国民的詩人とも称されている作曲家 と。1795年にダブリン大学トリニティ・カレッジに入学し、母親の意向に従って法学を学んだ と。ムーアは片手を高く掲げ、もう一方の手は胸にあてるポーズを取っており、詩人または演説者としての姿を象徴的に表現していた。銅像のスタイルは19世紀風の衣装(フロックコート、タイツ)を再現。そして右側にあったのが「旧アイルランド銀行本店(Bank of Ireland, College Green)」。建設年 1729年(18世紀前半)建築様式 新古典主義建築(Neoclassical)設計者 Edward Lovett Pearce ほか用途 現在は一部が銀行として使用されているが、歴史的建築物として公開部分もある と。アイルランド議会議事堂(旧用途)この建物はもともと、アイルランド王国の議会(Parliament of Ireland)の議事堂として使用されていた と。世界初の特別に設計された議会用建築物(Purpose-built Parliament House)として知られる。1801年、イギリスとの合同法(Act of Union)によってアイルランド議会が解散されると、建物はアイルランド銀行に売却されたのだ と。Trinity College Dublin(トリニティ・カレッジ・ダブリン)正門(Front Gate) の正面を振り返って。今回参加できなかった学友Oさんからの依頼が、『1年間留学していたこのTrinity College Dublin(トリニティ・カレッジ・ダブリン)正門(Front Gate)を背景に路面電車Luas(ルアス)の写真を土産に欲しい』とのことで撮影したのであった。移動して。ダブリン市内の装飾的街灯柱(ヴィクトリア朝様式のガス灯柱)。イルカ型の彫刻装飾(実際は神話的海獣)が特徴的なもの。背後にはトマス・ムーア像の台座の一部が。そしてここにもトマス・ムーア(Thomas Moore, 1779–1852)像が。この像はトリニティ・カレッジの卒業生像ではなくアイルランドの詩人としての市民的顕彰像なのであろう。台座には「Moore」とのみ刻まれていた。ダブリン中心部のO'Connell Street(オコンネル・ストリート)南端から北方向を見る。手前は歩道とLuas(ルアス)・グリーンラインの軌道が並走しており、ダブリン市内でも最も賑やかな大通りの一つ。ダブリンのO'Connell Street(オコンネル・ストリート)を南方向(川方面)から北方向(市街中心)に向かって見た光景。ここはダブリンの目抜き通りであり、観光・交通の中心地。121m高さのThe Spire(スパイア)とオコンネル像(Daniel O’Connell Statue)が見えた。左の緑の旗は「Ireland Green Flag」。アイルランド海軍のジャック。ジャックとは船の舳先につける船首旗の事であり、正しくはユニオン・フラッグ(Union Flag)と言うと。ダブリン中心部のオコンネル橋(O'Connell Bridge)南側から北方向を見る。オコンネル橋はダブリンを南北に分けるリフィー川に架かる橋。特徴的なのは、「幅より長さが短い橋」としても知られている と(幅約50m、長さ45mほど)。ズームして。ダブリンの象徴的なオコンネル通り(O'Connell Street)とそこに建つダニエル・オコンネル像、スパイア(The Spire)がほぼ一直線に並んで見える場所なのであった。ダブリン市街を東西に貫流し、ダブリン湾へ流れ込む主要河川・リフィー川(River Liffey)とその下流に架かるButt Bridge(バット・ブリッジ)を見る。Butt Bridge は鉄道の Loopline Bridge のすぐ隣に位置します。ループライン橋はダブリン郊外からの通勤電車(DARTやIntercity)が通るアーチ型の鉄道橋です。Butt Bridge はもともと1880年に開通し、1932年に再建されました。橋の名は、アイルランドの政治家 Isaac Butt(アイザック・バット) に由来しています。アイルランドの政治家・弁護士・オラトリスト(雄弁家)である ダニエル・オコンネル(Daniel O'Connell, 1775–1847)像を再びズームして。写真のように、しばしば頭上にカモメが留まっているのも「ダブリンらしい」光景なのであった。リフィー川(River Liffey)に架かるButt Bridge(バット橋)とその先にLoopline Bridge(ループライン鉄道橋)を見る。Butt Bridge(バット橋)・開通:1879年(現行の橋は1932年再建)・名前の由来:第3代アルタモント侯爵(William Butt)・通る道路:R802・自動車・歩行者・Luasトラム(東側トラック)も利用Loopline Bridge(ループライン鉄道橋)・建設:1891年・設計:ジョージ・ウィルキンソン(鉄道建築家)・役割:ダブリンのコンノリー駅(Connolly Station)とパールマウント駅を結ぶ鉄道路線の一部・特徴:鋼鉄の格子梁構造で、川をまたぐ低めの橋・旅客列車が頻繁に通過しますオコンネル橋を渡り直ぐに右折してリフイー川に沿ってR105を下流方向に進む。オコンネル橋を振り返って。三連のアーチ構造で石造の親柱には装飾の彫刻があった。左手に見える高い建物は「O'Connell Bridge House(オコンネル・ブリッジ・ハウス)」。現在の橋は 1880年に再建(旧称は Carlisle Bridge)。名の由来はダニエル・オコンネル(Daniel O'Connell)に由来し、橋の南端には彼の大きな像があるのであった。Rosie Hackett Bridge(ロージー・ハケット橋)を見る。ダブリン中心部、リフィー川を横断、アビー通り下(Abbey St Lower)とバーチャー通り(Bachelors Walk)を結ぶ。2014年5月20日開通の比較的新しい橋。労働運動家・1916年蜂起にも参加した女性 Rosie Hackett(ロージー・ハケット) にちなんで命名。Rosie Hackett Bridge(ロージー・ハケット橋)を正面から。中央に見えるのは Luas(ルアス)グリーンラインの路面電車(Green Line)。この橋は、自動車の通行は限定的(バスとトラム中心)で、主にLuas Green Lineのトラム軌道と歩道から構成されており、2014年に開通した比較的新しいインフラ。Loopline Bridge(ループライン橋)。・アイルランド語名:Droichead na Loice・建設:1891年完成・用途:鉄道専用橋(Irish Rail / Iarnród Éireann のダブリン通過路線)・構造:鉄製のトラス橋(格子状の梁が特徴的)・所在地:リフィー川上、カスタムハウスとタラ・ストリート駅の間左奥に見えたのが「The Custom House(カスタム・ハウス)」の緑のドームLoopline Bridge(ループライン橋)を斜めから。橋の側面が「X」形状の鉄骨構造で覆われており、Loopline Bridgeの特徴そのもの。写真中央部に見える丸い装飾柱は、Loopline Bridge特有の意匠で、かつてのDublin & Drogheda Railway Companyの「D」のエンブレムがデザインされている と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.08.31

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その63): Dublin市内散策(2/)・O'Connell Street Upper-2

O'Connell St (オコンネル通り)からLUASトラム(路面電車)を見る。色はシルバーに黄のライン(これはグリーンラインの車両)LUASはダブリン市内を走る電車で、現在2路線(Red LineとGreen Line)があるのだ。観光にもビジネスにも便利な交通手段。行き先表示には「Brides Glen」とあり、南方面の終点行き。路線は2つ「Green Line」と「Red Line」がある。An PostーGeneral Post Office(GPO)・中央郵便局の屋上に立つ彫像。この建物の屋上正面(ペディメントの上)には、3体の古典的彫像が配されていた。正面から左:マーキュリー(Mercury)商業・通信・旅行の神。郵便と通じる。杖(カドゥケウス)を持つ。中央:ヒベルニア(Hibernia)アイルランドの擬人化像。盾と槍を持ち、守護の象徴。右:フィデス(Fides)忠誠・信義の象徴。古代ローマの徳の女神。TATTOO・タトゥースタジオ(刺青店)の店舗。様々なタトゥーのデザイン原画が多数貼られていた。多くの図案が展示されていた。図案例として: ・ケルト模様(Celtic Knotやトリケトラ Triquetra) ・生命の樹(Tree of Life) ・蝶や花、動物など ・目、ハート、トカゲ、ドクロなどのモチーフ ・ポートレート風・手描き風のアートもありアイルランドではタトゥーは近年とても人気があり、伝統的ケルト模様を取り入れたデザインが特に人気である と。ダブリンの中心部にある「ザ・スパイア(The Spire)」を再び。・正式名称:Monument of Light(光の記念碑)・通称:The Spire(スパイア)、The Needle(針)とも呼ばれる・高さ:120メートル(世界最大級のステンレス製モニュメント)・完成:2003年・設計者:Ian Ritchie Architects(英国)・場所:ダブリン市中心部・オコンネル通り(O’Connell Street)の中央 旧ネルソン柱があった場所(IRAにより1966年に破壊された)・素材:鏡面仕上げのステンレススチール特徴: ・下部は直径3メートル、上部は直径15センチに細くなるテーパー形状 ・夜間は先端が発光し、ダブリン市内のランドマークとなる ・雲に溶け込むように見える姿が印象的下部は直径3メートル と。An PostーGeneral Post Office(GPO)・中央郵便局を背景にしたライトアップをネットから。ダブリン中心部のO'Connell Street(オコンネル通り)沿いにあるフランシスコ会修道士・セオバルド・マシュー神父(Father Theobald Mathew)の像。ズームして。名前:Theobald Mathew(セオバルド・マシュー、1790–1856)職業:アイルランドのカトリック司祭・フランシスコ会修道士功績: ・禁酒運動(Temperance Movement)の指導者として有名。 ・1838年にコーク市で禁酒誓約運動(Total Abstinence Society)を開始し、数百万人の アイルランド人が「禁酒の誓い(pledge)」を結んだ。 ・「Apostle of Temperance(禁酒の使徒)」と呼ばれた。 ・像の設置:ダブリン市のオコンネル通り中央分離帯の北側に設置移動して。アイルランドの社会改革運動や宗教指導者の影響力を象徴するランドマーク。この像は、明らかに「指導者」または「布教者(説教者)」のポーズをとっている。右手は神や真理の象徴として空を指し、左手は地上の人々に向けた慈愛や導きの表現である と。ダブリン市内を走る2階建て(上部は屋根なし=オープントップバス)の観光用の「BIG BUS(ビッグ・バス)」。「Hop-On Hop-Off(乗り降り自由)」の観光バス。主要観光地で自由に乗り降り可能。えんじ色とクリーム色のツートンカラー、側面に「BIG BUS.COM」の大きな文字。車内には多言語対応の音声ガイドあり(日本語も選択可)ヘッドホンを通じて、ダブリンの歴史や建築、人物などを解説してくれるのだ と。「GPO(General Post Office/中央郵便局)」の正面ファサードを見上げて。建築年:1814年完成建築様式:新古典主義(Neoclassical) ・写真に見える柱は、古代ギリシャ・ローマ建築に基づいたコリント式の円柱 (柱頭はアカンサスの葉で装飾) ・正面の三角破風(ペディメント)と列柱(ポルチコ)が特徴とのこと。中央郵便局(General Post Office, GPO)正面中央出入口。アーチの上には、円形の時計(アナログ時計)が。時計の上には英国王室の紋章(王冠とライオン、ユニコーン)があしらわれていた。これは、GPOが1814年にイギリス統治下で建てられた建物であることの名残、現在もこの意匠は残されており、歴史的建築物の一部として保護されている と。オコンネル・ストリート(O’Connell Street)に面した「Clerys(クレリーズ)」百貨店。・創業:1853年(「The New Mart」として開業、後にClerysに改名)・所在地:O’Connell Street Lower, Dublin 1・アイルランドの最も歴史あるデパートの一つ。アイルランドの労働運動家・社会主義者として知られる ジム・ラーキン(Jim Larkin) の彫像。労働運動の指導者:・1909年にアイルランド交通労働組合(ITGWU)を創設。・1913年の「ダブリン・ロックアウト(Dublin Lockout)」という歴史的な労働争議を主導。社会正義と連帯の象徴:・労働者階級の権利向上を求め、ストライキや演説で市民を鼓舞。・「労働者に教育を!平和を!団結を!」(Educate, Agitate, Organise)という スローガンでも有名 と。この像の背後には、先ほどの「Clerys百貨店」が見えていた。つまりこの像は、ダブリン市民生活の中心における「労働の声」として、極めて象徴的な場所に立っているのであった。中央に見えたのは、ジョン・グレイ記念像(John Gray Monument)。サー・ジョン・グレイ(Sir John Gray, 1815–1875)は政治家、新聞編集者、ダブリンの給水整備に尽力。ダブリン市民に清潔な水を届けるため、Vartry貯水池プロジェクトを推進し、都市衛生に貢献。背景中央の円塔のある建物は、「Imperial Hotel」として知られていた(現:ショッピング施設などに転用)。Sir John Gray(サー・ジョン・グレイ、1815年–1875年)は、アイルランドの医師・新聞経営者・政治家として知られ、特にダブリン市への清潔な水の供給を実現した功績によって称えられています。ズームして。ダブリンの近代水道整備(Vartry Water Scheme)ダブリン市では19世紀前半まで安全な水の供給が困難であり、コレラやチフスがしばしば流行していた。ジョン・グレイはダブリン市議会のDublin Corporation Water Works Committee(ダブリン水道事業委員会)の議長を務め、ヴァートリー湖(Vartry Reservoir)からの水を引く水道計画を主導した。1863年10月1日に水道が開通。このプロジェクトは、近代都市インフラとして画期的な成功例と評価され、今日のダブリンの水道供給の原型となっている。グレイはその尽力によって、「ダブリンに清潔な水をもたらした人物」として市民の間で広く称賛されている と。「ERECTED BY PUBLIC SUBSCRIPTION TO SIR JOHN GRAY, KNT. MD. JP PROPRIETOR OF THE FREEMAN’S JOURNAL A CITIZEN OF DUBLIN CITY CHAIRMAN OF THE DUBLIN CORPORATION WATER WORKS COMMITTEE TO WHOSE EXERTIONS THE CITY IS PRIMARILY INDEBTED FOR THE INTRODUCTION OF THE VARTRY WATER SUPPLY INAUGURATED 1st OCTOBER 1863 DIED APRIL 9th 1875」【公共の寄付により建立された サー・ジョン・グレイ卿 医学博士・治安判事へ 『フリーマンズ・ジャーナル』新聞社の経営者 ダブリン市の市民 ダブリン市水道事業委員会 議長 その尽力により この市は主として ヴァートリー水道の導入を得た 1863年10月1日 開通 1875年4月9日 没】 William Smith O'Brien(ウィリアム・スミス・オブライエン)像左奥の緑のドーム屋根の建物は旧「ナショナル・ウォール・バンク」。腕を組むWilliam Smith O'Brien 。・アイルランドの政治家・民族主義者(1803–1864)・1848年に「ヤング・アイルランド」運動を指導し、反乱(Young Irelander Rebellion)を 起こした・反乱失敗後に逮捕され、タスマニアへ流刑となるも、後に恩赦で帰国。・議会制の枠内でアイルランド独立を目指した穏健派の象徴的存在。Daniel O'Connell Monument(ダニエル・オコンネル記念碑)を後方から。・設置年:1882年完成・場所:ダブリン中心部、オコンネル橋北詰(オコンネル通りの起点)・作者:John Henry Foley(彫刻家)、死後はThomas Brockが完成・高さ:約12メートル以上近づいて。最上部:ダニエル・オコンネル像(マント姿、右手に巻物)中段のレリーフ帯:ダブリン市民など、多くの支持者の姿の浮き彫り(オコンネルの社会的支持を表現)下段の4人の女性像:アイルランドの4州を象徴(Ulster, Munster, Leinster, Connacht)台座正面の銘板:Daniel O'Connell”と刻まれている廻り込んで。・人物:ダニエル・オコンネル(Daniel O'Connell)・服装:マントを羽織り、手には巻物(憲法・請願書を象徴)・姿勢:俯きながら威厳ある表情で群衆を見下ろす ・非暴力の政治運動と道徳的指導力を象徴中央の浮き彫り(レリーフ)部分・登場人物:さまざまな市民階層の男女(農民・商人・聖職者・兵士など)・中心の女性像: ・片手を掲げて人々を導く姿 ・アイルランドの擬人化(エリン女神)とも解釈される意味:オコンネルが民衆と共に歩んだ「平和的改革」の精神を表現建物との位置関係 ・左奥:銅緑色の屋根がある建物(貯蓄銀行旧館) ・中央奥:Sir John Gray像がある角の建物ズームして。左手:胸に置き、忠誠心や誠実さを象徴右手:書物を握っており、法や知識を象徴衣装:クラシカルなコートとショール。威厳ある姿勢中央の浮き彫り(レリーフ)部分を追う。アイルランドの各州を象徴する人物像と、群像(民衆)を配置。オコンネル・モニュメント(Daniel O'Connell Monument)の下部に配置された4体の有翼女性像のうちの2体。正面が「Winged Victory(勝利の女神)」。右手が「Justice(正義)」を象徴すると解釈されている像。「ハーフペニー橋(Ha'penny Bridge)」を中心にしたリフィー川(River Liffey)沿いの風景。中央の橋がハーフペニー橋(Ha'penny Bridge)。 ・1816年に完成した鋳鉄製の歩行者専用橋。もともと通行料が「ハーフペニー(半ペニー)」 だったためこの名前が付けられた。 ・ダブリンの象徴的なランドマークで、多くの観光客が写真を撮る人気スポット。背景の建物群: ・リフィー川北岸と南岸の歴史的な建物や店舗が並んでおり、ダブリンの街並みの雰囲気を よく表していた。 ・特に左側奥には、クリスチャーチ大聖堂(Christ Church Cathedral)の尖塔が見えた。 ・右側奥には、セント・オードンズ教会(St. Audoen's Church)の尖塔も見えた。The National Wax Museum Plus・国立蝋人形館。右面のスーパーマン像を含め、同じビルの他の窓にもバットマンやその他のキャラクターの人形が配置されているのであった。ダブリン中心部にあるビルの上階窓辺に設置された「スーパーマンの立体像」。ダブリン市内中心部、オコンネル・ストリート(O'Connell Street)とヘンリー・ストリート(Henry Street)の交差点近くの歴史的ビルの上階窓辺に。通りに面した建物の2階部分の窓から突き出すように設置。この建物はかつて「Ned's of Town」というバーやカフェ、あるいは観光客向けの展示・ショップなどに利用されており、装飾としてこのようなフィギュアが配置されていた。現在も定期的にデコレーションが変わるユニークなスポットである と。左から順に:1.死神(グリム・リーパー / Grim Reaper) ・黒いローブを着て、右手に大鎌(Scythe)を持った姿。 ・死の象徴的キャラクターで、ハロウィンやホラー系装飾で頻出。2.ドラキュラ伯爵(Count Dracula) ・吸血鬼の典型的な姿:黒いスーツに赤裏地のマント、白塗りの顔と牙。 ・ゴシック建築との相性も良く、建物の雰囲気を引き立てています。3.バットマン(Batman) ・アメリカのDCコミックスに登場するヒーロー。 ・グレーと黒のクラシックなスーツ、黄色いユーティリティベルト。 ・前回のスーパーマン像と同様、アメリカン・ポップカルチャーの象徴。 「Bank of Ireland 本店(旧アイルランド議会議事堂)」が右手前方に。・建築様式:ジョージアン様式とネオクラシカル様式の融合・ファサード(正面): ・6本のコリント式円柱 ・上部のペディメント(切妻)には彫刻装飾と3体の像(女神像) ・中央ドア:訪問者用の入口(かつての議場ホールへの導入路) ・左翼・右翼:半円状のウィングを持つ優雅な対称構造正面から3体の像(女神像)を。以下3枚は5月30日に撮った写真。中央 像の名称:Hibernia(ハイバーニア) 象徴する理念:アイルランドの擬人化 特徴・持ち物:槍、盾(またはハープ) 解説:「Hibernia」は古代ローマでのアイルランドの呼称。女性像は国家の精神を体現し、 槍は守護、盾は誇りまたはハープによって文化を表す。堂々たる立ち姿で建物の中心に 置かれている。向かって左(西) 像の名称:Commerce(商業) 象徴する理念:交易・繁栄・経済活動 特徴・持ち物:商業の杖(カドゥケウス)、コイン、貨物など 解説:アイルランド経済の発展や国際貿易の重要性を象徴。カドゥケウス(2匹の蛇と翼の杖)は 伝統的に商業と交渉の象徴。向かって右(東) 像の名称:Justice(正義) 象徴する理念:法の支配、公平性、国家の秩序 特徴・持ち物:剣、天秤(この像では剣のみが明確)解説:剣は法の執行力を、天秤は公平な判断を象徴。司法制度の中立性と国家の安定を示す。 視線を前方に据え、威厳を保つ姿勢で表現される。そしてトーマス・ムーア(Thomas Moore)の銅像。・人物名:Thomas Moore(トーマス・ムーア)・職業:詩人・作曲家・歌手・生没年:1779年 – 1852年・銅像の位置:ダブリン市内、トリニティ・カレッジ正門近く(College Green)・像の特徴: ・ムーアはクローク(マント)を羽織り、楽譜の如き書類を持つ。 ・台座に "MOORE" とのみ刻まれています。 非常にシンプルな表記で、ごく控えめな銘文。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.08.30

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その62): Killarney~Dublinへ戻る、そしてDublin市内散策(1/)・O'Connell Street Upper-1

この日は6月5日(木)、アイルランド旅行7日目。アイルランドの西部地区、西海岸の観光を終わり首都ダブリンに戻る日。時間は7:55。2泊した「Flesk River Apartments Killarney」をチェックアウト。 ズームして。我々が利用したレンタカーの写真を記念に。BMW(ビー・エム・ダブリュー、ベー・エム・ヴェー、ドイツ語: Bayerische Motoren Werke AG」 は、ドイツのバイエルン州ミュンヘンを拠点とする自動車。エンジンメーカーでもあり、ドイツのプレミアムブランド御三家の1つ。ロゴマークは、黒く縁取った円に白抜きの「BMW」を配し、中央の円の中を十字によって4等分し、点対称に青と白とに塗り分けたデザイン。アイルランドで車は日本と同じの左側通行なので、このレンタカーは右ハンドルで日本と同じ。ナンバー「231-D-40974」の構成をネットで調べて見ました。YYX-CCC-NNNNNでは下記の如くであると。項目 内容 例(231-D-40974)YYX 登録年+半期コード(1月〜6月なら"1"、7月〜12月なら"2") 231C 登録地コード(地域略号) D(ダブリン)NNNNN 連番(その年・地域での登録順) 40974よって●231:2023年・前半期に登録 ・23 = 西暦2023年 ・1 = 1月~6月に登録された車両 以前は「12」(2012年)などで始まるのみで、年に1回の更新であった。 その後、2013年から、年2回の更新制(前半=1、後半=2)を導入●D = ダブリン(Dublin)で登録 アイルランド各地には地域コードがあります。例: D = Dublin(ダブリン) G = Galway(ゴールウェイ) C = Cork(コーク) L = Limerick(リムリック) WD = Waterford(ウォーターフォード)●40974 = その地域での登録番号(連番) ダブリン地域での2023年上半期に登録された40,974台目という意味。●プレート上の補足情報: BAILE ÁTHA CLIATH:ダブリンのアイルランド語表記(英語名:Dublin) 点線の◯:ヨーロッパ連合(EU)シンボルと国コード、12個の金色の星が円形に並び、 統一と協調を象徴。 「12」は西洋文化において調和・完全性・円満を象徴する象徴的な数字。 IRL:国コード(アイルランド) JDonohueBMW.ie:販売ディーラーのドメイン(ここではBMWの販売店)アイルランド・ダブリンに来て最初に宿泊したホテルがこの日の宿泊ホテル。ひたすら北東に向かってダブリンへとR877を北上する。前日の最後に訪ねステンドグラスの美しさを堪能したた「St Mary’s Cathedral」とも今生の別れ。 N22に入り、Lemnaguilla・レムナギーラに向かって進む。右手には羊の牧場が拡がっていた。N23に入る。右手にあったのが「Kerry Airport・ケリー・エアポート」 。Kerry Airport(ケリー空港)は、アイルランドのケリー県ファランフォーにある国際空港。通称はファランフォー空港。県都トラリーの南東約15kmに位置する。「Castleisland」の手前でN21に入る。 この日も空いている国道N21。アイルランド南西部の都市・Luimneach(リムリック)に向かって進む。ひたすら続く田園風景。ケリー県とリムリック県との県境がこの先に。Abbeyfeale・アビーフェールの街に入る。アビーフェール(アイルランド語: Mainistir na Féile 、「フェールの修道院」の意)は、アイルランドのリムリック州にある歴史的な市場町で、ケリー州との境界付近にあった。町はリムリックからトラリーに向かうN21道路沿いにあり、ニューカッスル・ウェストの南西約21キロメートル(13マイル) 、リストウェルの南東約16キロメートル(10マイル) 、トラリー の北東約38キロメートル(24マイル)に位置する。 Abbeyfeale(アビーフィール)の街中・メインストリートの横にあったこの像は、「ウィリアム・オブライエン(William O'Brien)の記念像」と。地元住民の土地保有の権利を擁護し、農民の生活改善に尽力した功績を称えるものと。オブライエンは1890年代にこの地域の貧困農民を支援し、イギリス政府と交渉して土地を買い取らせ、農民へ売り渡す「土地購入計画(Land Purchase Acts)」を推進したのだと。 先ほどのウィリアム・オブライエン像があるThe Square(中央広場)のすぐ先を。Ringmoylan・リングモイラン手前の緑あふれる田園風景。そして、2日前に訪ねたAdareの街まで戻る。この先を右折するとメインストリートへ。駐車所に入り一時休憩。Adare Heritage Centre(アデア・ヘリテージ・センター)が左手に。Adare Heritage Centre(アデア・ヘリテージ・センター)内に設置されたノルマン騎士と兵士のジオラマ展示。そして暫しの散策。先日に訪ねた「Trinitarian Abbey」を「Adare Heritage Centre」側から見る。 ケルト十字(Celtic Cross)を冠した記念碑・戦没者慰霊碑(War Memorial)を再び。正式名称はAdare War Memorial Cross(アデア戦争記念十字)と。第一次世界大戦(1914–1918)で戦死したアデア出身の兵士たち、後に第二次世界大戦(1939–1945)の戦没者名も加えられた と。「Trinitarian Abbey」を西側から再び。Adare War Memorial Cross(アデア戦争記念十字)越しに。引き返して。北側部分にあたる構造の一部を。聖心のイエス像(Sacred Heart of Jesus)。背後の建物は、修道院敷地内に後世建てられた20世紀の施設棟か?そしてM20を走りLimerickを通過し、M7をひたすらダブリンに向かって北西を車を進めた。青空も見えて来た。Doonane・ドゥーネインの村には風力発電装置が数機。そしてM7からN7へ。Naas(ナース)方面およびDublin(ダブリン)への案内標識。M7(Motorway 7)はアイルランド南西部のリムリック(Limerick)と首都ダブリン(Dublin)を結ぶ主要幹線道路。中央分離帯と6車線の構造になり、ダブリン寄りの交通量の多い区間に入った。そして4時間弱で、この日のホテル「Maldron Hotel Parnell Square・マルドロン ホテル パーネル スクエア 」に到着したのであった。全ての荷物をレンタカーから降ろし、Yさんと二人でレンタカーの返却に向かう。無事にレンタカー屋に到着。走行距離は約1300km。GPS電波の強度不足によるナビの不調以外は何事もなく無事に返却できたことに安堵!!運転手のYさん、Hさん 安全運転、お疲れ様でした。そしてホテルに徒歩で戻り、部屋で40分ほどの暫しの休憩後にダブリン市内の散策に4人で。まだまだ合計300歳の旅友は元気なのであった。ホテルからリフィー川に向かってO'Connell street Upper(オコネル・ストリート・アッパー)を歩く。今回の旅友のHさん、Sさんは翌日早朝便でアイルランド離れる予定であり、この日が最後のアイルランド・ダブリン観光なのであった。O'Connell street Upper(オコネル・ストリート・アッパー)沿いにあったFlanagan’s Restaurant & Bar(フラナガンズ)で遅い昼食を。早速、ビール、ワインで無事にDUBLINに戻って来られたことを4人で乾杯。そして私も昼食を。Hさんは、フィッシュ・アンド・チップス(fish-and-chips)を注文。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.08.29

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その61):St Mary’s Cathedral・カトリック大聖堂

そしてこの日の最後に、St Mary’s Cathedral・カトリック大聖堂を訪ねた。所在地: Killarney, County Kerry, Ireland アイルランド・ケリー州の都市キラーニー(Killarney)に位置。宗派: カトリック教会(Roman Catholic)設計者: Augustus Welby Northmore Pugin(ゴシック・リバイバル建築の代表的建築家)建設期間: 1842年着工(19世紀中盤)外観の主塔(スパイア)が空に突き出るように聳えており、典型的な尖塔型ゴシック建築のデザイン。大きな縦長のランセット窓(細長い尖頭アーチの窓)が前面に並ぶ。左側に写る巨大な針葉樹(恐らくセコイア類)がランドマークのように寄り添っている。ファサードのバラ窓(ローズウィンドウ)が確認でき、バットレス(控え壁)も含めて縦方向の強調が印象的。両脇のミニスパイア付きの塔や縦長窓の反復性から、ゴシック・リバイバルの典型スタイルを継承している。教会堂の両翼(側廊)と後方のトランセプト(翼廊)もはっきり見える構図で、ラテン十字型平面(クロス型)の構成がわかる。St. Mary's Cathedral(聖マリア大聖堂)を北西側(または北側)から仰ぎ見るアングルで。高くそびえる尖塔は高さ約86メートルで、キラーニーのランドマークとなっている。塔基部には4連の鐘楼窓(louvered belfry openings)がある と。ゴシック建築を象徴する縦長の尖頭アーチ窓・ランセット窓で、内部のステンドグラスがここに設置されているのだ。上空からの写真をネットから。建物全体が十字架型(クルシフォーム)の平面構造になっていることも、垂直性と対称性の統一美を示している。Mary's Cathedral(聖マリア大聖堂 の内陣(chancel)東側にあるステンドグラス群。①上部:バラ窓(Rose Window) ・形式:放射状に花びらのように開いた「円形のステンドグラス」。 ・象徴: ・中央の光を放つ様子は 神の栄光 や 天上のエルサレム を象徴。 ・バラは 聖母マリアの象徴 ともされます(「Mystical Rose」=神秘の薔薇)。 ・様式:このバラ窓は、フランスのゴシック様式に倣いながらも、19世紀末のアイルランド的な 装飾(鮮やかな色調と幾何学的花弁)を備えています。 ・図像:中央に描かれているのは、旗を持つ子羊(Agnus Dei)。 ・意味: ・中央:神の子羊(Agnus Dei) ・中央に描かれているのは、旗を持つ子羊(Agnus Dei)。 ・「神の子羊」は、イエス・キリストの犠牲と贖いの象徴。 ・白い子羊が十字旗を掲げている姿は、「世の罪を取り除く神の子羊」としての キリストを示す。 ・この図像はヨハネの黙示録(Rev. 5:6)や洗礼者ヨハネの言葉(ヨハネ1:29)に 基づいている。 ・放射状の12枚の細長いパネル:天使(Seraphim)たち ・各パネルには、赤い翼と白い衣をまとった天使たちが描かれています。 ・各天使は祈りや楽器、巻物などを持ち、神への賛美や祈願を表現しているように 見えます。 ・12という数は、新約の12使徒や旧約のイスラエル12部族に対応し、教会の普遍性と 完全性を象徴しています。 ・外周:装飾的なフローラル型のパネル(8枚) ・これらのパネルは、幾何学的な花模様(quatrefoil)や星形で構成されており、 抽象的な天上の秩序を示しています。 ・青・赤・金の配色は、聖性(青)、犠牲(赤)、神の栄光(金)を表しています。 ・8という数は復活や永遠を象徴し、バプテスマ(洗礼)後の新生とも関係しています。② 下部:縦長の3連ステンドグラス ・典型的なランセット窓(lancet windows)と呼ばれる、ゴシック建築の象徴的な 尖頭アーチ型窓。 ・中央の窓が最も大きく、キリストの姿が確認できます。 ・各窓は3層に区切られており、次のような内容が描かれている可能性があります 窓位置 推定される図像 主な意味 左側 預言者や聖人 旧約の預言、教会の基礎 中央 イエス・キリストの受難・復活 救いの中心 右側 使徒や聖母マリア 教会の創設、信仰の模範St Mary’s Cathedral(キラーニー)の内陣にある三連ランセット窓の中央パネルの下部に位置する場面。・上方の人物:白い衣をまとい、右手を挙げ、左手には十字の旗(復活の象徴)を持つ人物 → これは復活のキリストです。・下方の人物:膝をついて、キリストの傷に触れている → これは「トマスの不信(Incredulity of Thomas)」の場面です。「トマスの不信」とは?新約聖書『ヨハネによる福音書 20章24〜29節』トマスは、復活したイエスに会えなかったため、「私はその手に釘の跡を見、この指をその釘跡に入れてみなければ、決して信じない」と言った。八日後、イエスは現れ、トマスに「あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい」と言い、トマスは信じて跪いた。この場面は、信仰とは「見ずに信じること」を示す象徴的なエピソードです。窓は ゴシック様式の三連窓で、上部に三つの円形装飾(ローズウィンドウ様)を持ち、下部に碑文と紋章が見えます。中央2枚のランセット(縦長)部分に人物が描かれ、左右のランセットには天使のような姿が。・上部円形パネル 最上部の丸窓には3人の人物が描かれています。 左右に白衣の人物、中央に冠を戴いた人物(キリストまたは天の父)と思われ、 聖三位一体を象徴している可能性があります。 下に見える2つの小さな円形パネルは、六芒星または花模様で装飾的意匠に見えます。・中央ランセット2面(人物が描かれていた)。 この写真はネットから。・左の中央パネル ・青と赤の衣をまとった人物が、ひざまずいて礼拝しています(おそらく聖母マリア 大天使ガブリエル)。 ・「受胎告知」の場面と考えられます。・右の中央パネル ・赤い衣と巻物を持った人物(おそらく預言者イザヤまたは聖ヨセフ)。 ・靴を脱いで立っているようにも見え、神殿での啓示または聖家族の一場面かもしれません。この窓は、2つのランセット(縦長パネル)と、上部に四葉型の小窓(クアトレフォイル)を持つ構成。・上部小窓(クアトレフォイル) 花模様と星を組み合わせたような幾何学的装飾で、象徴的・装飾的意味合いが強いです。・左側パネル 上部には白と青の衣をまとう女性が座して幼児を抱いています。 → 聖母マリアと幼子イエスを示す伝統的な描写です。 下部には緑の衣をまとう人物(跪いている)が祈りを捧げている様子。 → 女性聖人、または寄進者(ドナー)として描かれた信徒の可能性もあります。 解釈: これは「玉座の聖母子(The Virgin and Child Enthroned)」という図像です。 聖母子の慈愛と、信仰を捧げる人間の姿が対照的に描かれています。・右側パネル 頭に司教冠(ミトラ)を戴いた人物が立っています。 手に司牧の杖(クロシエ)を持ち、足元に白い塔状の建築物が描かれています。 解釈: アイルランドの聖人(聖ブレンダン)、地元ケリー州の守護聖人として、土地と信仰の 結びつきを象徴東端の内陣(sanctuary)。東端の内陣(sanctuary)にある三連ランセット窓の全体像。それぞれの窓に複数の場面が縦に積み重なるように配置されており、全体で9段×3列=27場面から構成されていた。この窓は、キリスト教の聖餐(ユーカリスト)と復活信仰を主題として、旧約と新約の物語を対応づけながら展開している と。伝統的にステンドグラスの物語順は:左→右(西洋の読字方向)、下→上(地から天へ=人間から神へ)の順に構成されることが多いとのことです。よって、以下も物語の順に従って書きます。このステンドグラスは、アイルランドの守護聖人・聖パトリックの霊的使命と信仰の勇気、そしてそれに先立つキリストの誕生という救済の始まりを描いた4場面から構成されています。物語は、まず左側下段において、聖パトリックが神の導きを夢で受ける場面から始まり、その使命に従って火を灯す決意と行動(右下)、続いて王たちの前での宣教(左上)、そしてキリストの降誕(右上)という順に、人間の応答と神の救いの交差が強調されています。①左下:聖パトリック、捕囚中に神の幻視を受ける◉場面:・夢の中で神からの使命を受ける聖パトリック ◉図像:・聖パトリックがベッドに横たわって眠る。 ・上空に天使が現れ、巻物(啓示の象徴)を持って指し示す。 ・もう一人の天使が伴っており、霊的世界の使者として描かれる。◉意味:・捕囚中の聖パトリックが神から幻視を通じて「アイルランドへ戻り、布教せよ」との召命を 受けた瞬間。 ・福音宣教の根本動機としての「神の呼びかけ」を象徴。 ・修道的ヴィジョン、祈りのうちに聞く神の声。 ◉銘文: ST. PATRICK DURING HIS CAPTIVITY SAW IN A DREAM (聖パトリックは捕囚中に夢を見た)②右下:聖パトリック、タラの丘で火を灯す ◉場面: ・復活祭の火を灯すことで信仰を宣言する聖パトリック◉図像:・聖パトリックが祭壇のような場所に火を灯す。・炎が赤々と燃え上がり、巻物や器、壺がそばに置かれている。・背後は青い装飾と建築的な背景(神殿・聖域)を思わせる。◉意味:・キリスト教の信仰の光を象徴する「復活祭の火」を、異教の権威下にあるタラの丘で あえて灯した象徴的行為。・キリスト教がアイルランドに根付く決定的瞬間を示す。・聖パトリックの大胆な信仰告白と実践。◉銘文: FIRE ON THE HILL OF TARA(タラの丘の火)③左上:聖パトリック、王たちに福音を語る ◉場面: ・ 聖パトリックによる王族層への宣教 ◉図像: ・聖パトリックが2人の男性(王族や貴族)に向かって語る。 ・彼らは落ち着いた表情で話を聞いており、受容的な姿勢。 ・背景には赤と金を基調とした意匠があり、王権の象徴。 ◉意味: ・聖パトリックがキリスト教を王たちに説いた象徴的場面。 ・支配層の改宗を通じて信仰が国土に広がっていく重要な局面。 ・キリスト教の普遍性と統治との結びつきを強調。 ◉銘文: (この場面自体には銘文は明示されていません)④右上:キリストの誕生(降誕) ◉場面: ・イエス・キリストの誕生の場面 ◉図像: ・聖母マリアが青衣でひざまずき、幼子イエスを見守る。 ・イエスは飼い葉桶の中に眠り、背景にはヨセフと天使または羊飼い。 ・上部には十字と光に彩られた神聖な空間が広がる。◉意味: ・神の救いの計画の始まり、イエスの誕生。 ・神が人間の世界に来られた出来事としてのインカルネーション(受肉)。 ・他の3場面で描かれる宣教の根源的な意味を担保する中心的出来事。◉銘文: GLORIA IN EXCELSIS DEO (天のいと高きところには神に栄光)このステンドグラスは、聖パトリックの召命、殉教者への祈り、布教活動、信仰の継承という4つの場面で構成され、アイルランドにおけるキリスト教の始まりと、その信仰を伝え守る人々の姿を描いています。捕囚中に夢で神の啓示を受けるパトリック(左下)に始まり、殉教者にひざまずく祈り(右下)、王たちへの布教(左上)、そして子どもたちへの教導(右上)と続くこの窓は、「信仰の使命 → 殉教の継承 → 福音の宣言 → 教えの伝播」という、信仰の流れと霊的成長の物語を体現しています。①左下:捕囚中の聖パトリック、神からの召命を夢で受ける ◉場面: 聖パトリック、捕囚中の幻視 ◉図像: ・ベッドに横たわるパトリック。 ・上空に2人の天使が現れ、一人は巻物を指差す。 ・天使たちは白と金の衣をまとい、神からの使者を象徴。 ◉意味: ・神が聖パトリックにアイルランド布教の使命を与えた象徴的瞬間。 ・捕囚という苦しみの中で召命を受ける「逆境の中の啓示」。 ・彼の生涯と布教活動の出発点。◉銘文: ST. PATRICK DURING HIS CAPTIVITY SAW IN A DREAM(聖パトリックは捕囚中に夢を見た)②右下:殉教者たちの血の上にひざまずく聖パトリック ◉場面: 信仰のために倒れた者たちへの祈り ◉図像: ・殉教者の亡骸にひざまずき、手を当てて祈る聖パトリック。 ・背後に暗い装束の兵士たちが無言で立つ。 ・地には血を流した殉教者の遺体。 ◉意味: ・キリスト教信仰の広がりは、殉教者たちの犠牲のうえにあるという認識。 ・パトリックの使命が彼らの霊に支えられていることの象徴。 ・信仰とは「受け継がれた犠牲の記憶の上に立つもの」であることを表現。 ◉銘文: SHED FOR HIS MASTER (主のために流された)③左上:聖パトリック、王族に宣教する ◉場面: 支配層へのキリスト教布教 ◉図像: ・聖パトリックが巻物を手にして語りかけている。 ・向かって右には王族風の人物2人が、深く聞き入っている。 ・落ち着いた尊敬の態度でパトリックの言葉を受け入れている。 ◉意味: ・キリスト教が社会の中枢、王族階層にも届いた歴史的展開。 ・パトリックの雄弁と人格が王の心を動かす。 ・支配者たちの改宗が人々に大きな影響を与えた象徴的場面。 ◉銘文: (銘文なし)④右上:パトリック、子どもたちへ信仰を教え導く◉場面: 信仰の継承と教育◉図像: ・赤い服の少年がパトリックの前に立ち、導きを受ける。 ・白い衣の女性や子どもが傍らで見守る。 ・背景には自然と草地、教えを受ける場としての平穏な空気が漂う。◉意味: ・若い世代に信仰を伝えることの重要性。 ・教育と福音宣教の融合。 ・次の時代に信仰が絶えず継がれていく希望の場面。◉銘文: (銘文なし)この2連のステンドグラスは、日々の労働・奉仕・家庭・信仰の営みの尊さを主題にしており、神の御子イエスが家庭内で働く姿や、修道士たちの労働と祈り、死に臨む者への慈しみが描かれています物語は、左下の修道士たちの共同作業に始まり、右下での終末期への奉仕と祈りへと続き、上段では幼子イエスの家庭生活(左上)、そして成長したイエスの大工としての姿(右上)へと展開し、日常と信仰、労働と祈りの一致を示しています。①左下:修道士たちの労働 ◉場面: 修道士たちが木工などの作業を行っている場面 ◉図像: ・3人の修道士が協力して木槌や道具を使って作業。 ・背景にはアーチ状の装飾と教会建築風の意匠。 ・互いに声を掛け合っている様子から、協働の精神がうかがえる。 ◉意味: ・「祈り、働け(Ora et Labora)」という修道会のモットーを具現化。 ・労働は神への奉仕であり、共同生活の重要な一部。 ・地道な手仕事もまた神聖な務めであることの象徴。◉銘文: SI HIC ESSET ADIUVARET(もし彼がここにいたなら、助けてくれただろう) ※少し意訳的な銘文で、「神の助けがあれば…」という文脈の可能性もあります。◉寄進銘文: ERECTED BY ANDREW & MARIA SHEEHAN IN MEMORIAM (アンドリューとマリア・シーハンが記念に建立)②右下:死に臨む者の手を取る修道士 ◉場面: 修道士が病者または死者に聖油などを授ける場面 ◉図像: ・座っている人物(病者または臨終者)に、もう一人の修道士が両手で触れて祈っている。 ・周囲の背景は静かな礼拝堂を思わせ、儀式的な場面。 ・頭には輪(聖性の象徴)があり、魂の準備が行われている印象。◉意味: ・臨終者への終油または霊的交わりを象徴する場面。 ・修道士の奉仕が、死の瞬間にも寄り添うものであることを示す。 ・肉体の終わりに際し、魂のために祈る行為としての「慈愛の業」。◉銘文: DE MORTE ORATIO(死に際しての祈り)◉寄進銘文: ERECTED BY DANIEL & MARGARET SHEEHAN IN LOVING MEMORY (ダニエルとマーガレット・シーハンが愛を込めて建立)③左上:幼子イエスと聖母マリア、家庭での労働◉場面: 聖母マリアとイエスが家庭で働く場面◉図像: ・リアが糸車を扱い、幼子イエスが木工作業をしている。 ・家庭内での労働に集中する様子。 ・足元には子羊もおり、犠牲や純潔を象徴。◉意味: ・イエスも人間の家庭に育ち、労働に親しんだという人間性の強調。 ・家庭の中に神聖が宿るという思想。・労働と日常における聖性の表現。◉銘文: ET ERAT SUBDITUS ILLIS(彼は彼らに従っていた) → ルカ2:51、イエスが両親に従順であったことを示す④右上:成長したイエスの労働◉場面: 若きイエスが大工として働く姿◉図像: ・イエスが木材を削る姿。 ・木片や道具が足元にあり、職人としての生活を送っていたことを示す。 ・周囲の色合いは素朴ながらも神聖さを醸し出している。◉意味: ・キリストが人として働いたという事実に込められた謙遜と尊厳。 ・労働そのものが神に仕える手段であることの象徴。 ・地上的労働と霊的使命が調和していたイエスの人生を映す。◉銘文: ET LABORAVIT(そして彼は働いた)このステンドグラスは、キリスト教における洗礼の重要性とその始まり・継承・拡がりを主題としています。物語は、左下に描かれる王の洗礼(アイルランドの指導者層の改宗)から始まり、右下では聖パトリックによる布教と洗礼の儀式、続く右上ではイエス・キリスト自身が洗礼を受けた場面(ヨルダン川)、そして左上では天使たちがこの神秘の出来事を礼拝する様子が描かれ、「洗礼」という行為が神から始まり、人々へと伝えられていく過程が視覚的に展開されています。①左下:王の洗礼(アイルランドの支配者層の改宗)◉場面: アイルランド王または貴族の洗礼を受ける場面◉図像: ・白い衣をまとった人物がひざまずき、聖職者から洗礼を受けている。 ・背後には立会人たちと馬を連れた従者が控えており、王的身分を暗示。 ・洗礼者は器から水を注ぎ、典礼的な所作。◉意味: ・支配層の改宗によりキリスト教がアイルランド全体に広がるきっかけを示す。 ・聖パトリックの布教の成果の象徴。 ・信仰が社会的階層を超えて根付くプロセス。◉銘文: THE BAPTISM OF THE KING (王の洗礼)②右下:聖パトリック、Armagh(アーマー)で洗礼を施す◉場面: 聖パトリックによる洗礼の実施◉図像: ・聖パトリックが緑の外套をまとい、ひざまずく人物に水を注いでいる。 ・洗礼を受ける人物は白い衣で清められた魂を象徴。 ・背景は教会的空間を思わせる意匠。◉意味: ・聖パトリックがアイルランドにおけるキリスト教の洗礼儀式を確立したことを示す。 ・Armagh(アーマー)はアイルランド教会の中心地としての象徴性を持つ。 ・伝道者としての聖パトリックの中心的役割。◉銘文: BY ST. PATRICK AT ARMAGH (アーマーにおける聖パトリックによる)③右上:主イエスの洗礼(ヨルダン川)◉場面: イエス・キリストがヨハネから洗礼を受ける場面◉図像: ・洗礼者ヨハネが赤い衣をまとい、イエスに水を注いでいる。 ・イエスは白い布をまとい、両手を組んで受洗の姿勢。 ・頭上には聖霊の象徴である鳩が描かれ、天の光が差し込む。◉意味: ・洗礼という儀式の起源を示す中心的場面。 ・神の子が人間として神に従ったことを象徴。 ・洗礼が信仰生活の出発点であることを示す。◉銘文: OF OUR LORD (主の洗礼)④左上:天使たちが洗礼を礼拝する◉場面: イエスの洗礼を見守り、崇める天使たち◉図像: ・左に金と赤の衣をまとう天使、右に白とピンクの天使。 ・祈りの姿勢、巻物または花を持つ。 ・背景はブルーの意匠で天上の雰囲気を表現。◉意味: ・イエスの洗礼が天上界でも重要な出来事であることを示す。 ・神の救済計画の始まりとして、天使が敬意を表している。 ・洗礼の神秘性と祝福の象徴。◉銘文: GOD’S BAPTISM (神の洗礼)この2連のステンドグラスは、聖パトリックの布教と奇跡、そして王たちとの対話と宣言という4場面で構成されています。物語は、下段左で聖パトリックが異教の儀式を打ち破る祈りを行い、続いて下段右で王たちの前に立ち、キリスト教の真理を語る場面へと進みます。上段右では、王たちや群衆がその教えを受け入れる様子が描かれ、最後に上段左で、聖パトリックが癒しと祝福を与える奇跡的な場面が示され、アイルランドにおけるキリスト教の確立と、聖パトリックの霊的権威が強調されています。①下段左:聖パトリック、異教の儀式に立ち向かう◉場面: 聖パトリックが異教の火を祈りによって打ち砕く場面◉図像: ・聖パトリックが赤と白の祭服をまとい、祈りの手を掲げている。 ・左には火を焚く異教の儀式が描かれ、背を向けた人物(ドルイド司祭)が見える。 ・青衣の人物が見守る中、信仰と儀式の衝突を象徴する構図。◉意味: ・聖パトリックが異教の慣習に公然と挑み、キリスト教の真理と力を示した場面。 ・信仰の力による「闇に対する光」の象徴。・アイルランドにおける宗教的転換の始まり。◉銘文: ST. PATRICK PRAYING (祈る聖パトリック)②下段右:王たちの前で語る聖パトリック◉場面: 王族にキリスト教を宣言する聖パトリック◉図像:・聖パトリックが緑のマントをまとい、2人の王(または長官)に向かって語っている。・王たちは座して聞き入っており、背後に従者の姿も見える。・パトリックの手には巻物や十字架はなく、言葉による説得の場面。◉意味:・キリスト教が支配者層に対して宣言された決定的瞬間。・言葉の力、信仰の確信による布教の核心。・権威と霊的指導の対話の象徴。◉銘文: BEFORE THE KINGS (王たちの前で)③上段右:王たちと群衆が福音に耳を傾ける◉場面: 聖パトリックの教えを受け入れる王と民衆◉図像: ・群衆が前方に押し寄せ、複数の王(王冠付き)がパトリックを中心に向かって立つ。 ・人々は手を伸ばし、言葉を受け止めようとしている。 ・祭服の赤が中央人物の視線を集め、パトリックの霊的中心性を強調。◉意味: ・キリスト教が王と民に広く受け入れられていく段階。 ・信仰が個人から共同体へと広がる。 ・群衆の表情や姿勢により、教えの威力が視覚的に表現される。◉銘文: TO THE KINGS AND PEOPLE (王と民に)④上段左:聖パトリック、祝福と癒しを与える◉場面: 聖パトリックが癒しの奇跡を行う場面◉図像: ・聖パトリックが片手を上げ、祝福を与えている。 ・足元にひざまずく人物(病人または改宗者)が癒し を求める姿。 ・背後の青と赤の装飾が霊的力と神秘を強調。◉意味: ・聖パトリックが神の力によって癒しと救いを人々にもたらしたことの象徴。 ・宣教の言葉だけでなく、行動・奇跡によって信仰が裏打ちされたことを示す。 ・アイルランドの聖人としての力と慈愛の象徴的場面。◉銘文: LAY HANDS ON THE SICK AND THEY SHALL RECOVER (病人に手を置けば彼らは癒される)このステンドグラスは、聖パトリックによる王族や貴族への教化と洗礼の物語が展開されています。信仰と権力の交差点における劇的な布教の瞬間が4場面に分けて描かれ、異教の王が跪いて洗礼を受け、キリスト教への改宗が社会的に拡大していく過程が視覚化されています。①下段左:聖パトリック、王を前に福音を語る◉場面: 異教の王に福音を説く聖パトリック◉図像: ・パトリックは白衣に赤いマント、司教帽を被り、右手に福音書を持ち、語りかける。 ・王は王冠をかぶり、玉座に座し、剣を持つ従者たちと共にいる。 ・白衣の人物が跪いている(求道者か洗礼志願者)。◉意味: ・聖パトリックが王権の前で信仰を明確に語る決定的瞬間。 ・信仰と世俗権力の対峙と交渉の象徴。 ・アイルランド社会における宗教的転換点。◉銘文: HE PREACHED TO THE HIGH KING OF TARA②下段右:異教からの転向・洗礼の前段階◉場面: 高位聖職者たちの前で洗礼を受ける改宗者◉図像: ・聖パトリック(中央)と2人の司教が赤い帽子をかぶって立ち、聖油または水の器を持つ。 ・白衣の人物(改宗者)がひざまずき、頭を垂れる。 ・背後には神殿風の建築モチーフ。◉意味: ・洗礼前の儀礼、または赦しと受け入れの場面。 ・教会制度が整えられた布教の段階。 ・異教からの霊的転向の完成。◉銘文: BAPTIZED BY ST. PATRICK WITH MANY OTHERS INTO THE CHRISTIAN FAITH (聖パトリックにより他の者たちと共にキリスト教へと洗礼された)③上段右:異教の神殿に背を向ける者たち◉場面: 改宗者が異教の偶像を離れ、キリストへと向かう◉図像: ・中央の人物(おそらく王子か貴族)は背後に異教の像や偶像を背にして、前方へ歩き出す。 ・その背中を支えるように従者が付き添う。 ・奥には石像や神殿のようなものが見える。◉意味: ・異教との決別、キリスト教への回心を象徴。 ・改宗の内面の選択と、社会的転換の表現。 ・光に向かって進む構図は信仰の希望を象徴。◉銘文: THE KING WENT OUT TO WORSHIP (王は外へ出て礼拝へと向かった)④上段左:王の洗礼◉場面: 跪く王に洗礼を授ける聖パトリック◉図像:・聖パトリックは赤の祭服をまとい、片手で水を注ぐ仕草。・王冠を脱いだ人物(王)がひざまずき、謙虚に洗礼を受ける。・背景は天と聖霊の輝きで満たされる神秘的構図。◉意味:・社会秩序の頂点にある人物がキリスト教に従う劇的瞬間。・謙遜と信仰の象徴的融合。・パトリックの布教の頂点を示す場面。◉銘文: KING LAOGHAIRE'S SUBMISSION TO FAITH (ロイリー王の信仰への服従) (彼はタラの高王に説教した)この新しいステンドグラスは、聖パトリックの昇天(または栄光)と彼を記念する祈りを中心とした三連窓です。聖パトリックの崇拝・顕彰・永遠の平和を象徴する宗教的ビジョンの場面と理解されます。この三連ステンドグラスは、聖パトリックの死後の栄光・天上での勝利・記念祈祷を主題としています。中央には聖パトリックが白衣で輝く姿として表され、彼の使命が天に受け入れられたことを象徴します。両脇には、祈り・感謝・悔い改めの姿勢で跪く人々が描かれており、アイルランドの民衆が彼の遺産を敬い続ける構成になっています。中央パネル:聖パトリックの栄光または昇天◉図像: ・聖パトリックは白いローブをまとい、手を広げて天に向かって立つ。 ・足元には跪く男性(悔悛者または信者)、天使の顔、赤い天上の背景。◉意味: ・聖パトリックの聖性と天上での永遠の命を象徴。 ・彼が「アイルランドの守護聖人」として受け入れられていることの可視的表現。 ・足元に跪く人物は、後世の信者の悔い改めまたは祈りを代表する可能性。左パネル:信徒たちの祈りと悔い改め◉図像: ・女性を含む複数の人物が、苦悩・祈り・悔い改めの姿勢で跪く。 ・頭に手を置く、手を合わせる、深く頭を下げるなどのジェスチャー。◉意味: ・聖人に対する嘆願と感謝。 ・罪の赦しを願う悔い改めの場面。 ・社会全体がパトリックの功績を称え、平和を祈る構図。◉銘文(一部): PRAY FOR THE SOULS OF THOSE WHO... (以下省略)右パネル:感謝と平安を求める信徒たち◉図像:・若い女性と天使、または女性信者が穏やかに祈る姿。・柔らかな赤と緑の色調が用いられ、平安と信仰の静けさを演出。◉意味:・聖パトリックへの感謝の祈り。・個人レベルでの信仰の継承と、心の平和の象徴。◉銘文(一部): OF KERRY, 1899–1904... (これは記念献納者の情報。キラーニー司教 Henry の名が見られます)この2連窓は、聖パトリックの晩年の祈り・最後の瞬間・天への召しを描いています。左側は群衆に見守られた祈りと説教、右側は天の使者に迎えられての永眠が中心的なテーマです。①下段左:聖パトリック、民衆に最後の祈りを捧げる◉場面: 人々に囲まれて祈る聖パトリック◉図像: ・緑のローブをまとった聖パトリックが座り、両手を広げて祈りを捧げている。 ・背後には複数の聖職者と民衆が集まり、涙や崇敬の表情で見守っている。 ・背景のアーチと赤い意匠が、教会空間であることを示す。◉意味: ・パトリックの最後の説教や祈りを象徴。 ・教えを弟子たちや民衆に遺し、信仰共同体を託す場面。 ・彼の生涯が「祈りで始まり祈りで終わる」ことを示す。◉銘文: ST. PATRICK SPEAKS TO HIS PEOPLE BEFORE HIS DEATH (死の前に民に語る聖パトリック)②下段右:聖パトリックの永眠と天使たち◉場面: 聖パトリックの死(永眠)◉図像: ・白い衣をまとった聖パトリックが床に横たわり、天使が彼の魂を天に迎えている。 ・一人の天使が手を取り、もう一人が天を指し示している。 ・周囲は赤い祭服の聖職者たちが祈りを捧げる姿。◉意味: ・天国への召しと、聖人としての完成。 ・人々の祈りの中で穏やかに息を引き取ったことを示唆。 ・死が終わりではなく、神の懐に迎えられる新たな始まりであるという信仰表現。◉銘文: SAINT PATRICK ENTERS ETERNAL REST (聖パトリック、永遠の安息に入る)③上段右:晩年の祈りと天の幻視◉場面: 聖パトリックが晩年に神の啓示を受ける◉図像: ・赤いマントをまとい、岩場でひざまずき祈るパトリック。 ・天には光が差し込み、神の象徴として天使や聖霊が現れる。 ・背景の青が深い霊的静寂を表す。◉意味: ・死を前にした深い祈りと、天国の幻視。 ・神との最後の交わり。 ・苦悩と希望の融合。◉銘文: ST. PATRICK'S FINAL PRAYER (聖パトリックの最後の祈り)④上段左:天国の喜びに迎えられる魂◉場面: 天使たちが聖パトリックを迎える◉図像: ・天使たちが空から降り、パトリックの魂を抱き上げるようにして天に向かう。 ・下では弟子たちが涙を流し、祈る姿。 ・背景には光に満ちた青空が描かれる。◉意味: ・死の瞬間、聖人の魂が天使に導かれるという伝統的な象徴。 ・残された人々の悲しみと、天上での喜びの対比。 ・聖人が「天国の仲間入り」をする教会的理解の表現。◉銘文: (この場面には明示的な銘文は見られません)St. Mary’s Cathedral(聖マリア大聖堂)の内陣(chancel)から身廊(nave)方向を。主祭壇前(内陣)から西面の入口側に向けて撮影。側壁にはステンドグラスが多くはめ込まれており、本体よりも信徒席寄り(中廊の左右)に連続配置されているのであった。左側上段。・図像:半裸の人物(イエスと思しき人物)が鞭打たれている場面。周囲に赤衣の司祭や 衛兵らしき人物。・主題:「鞭打ちの刑」(The Scourging at the Pillar)・意味:キリストの受難の始まり、彼の苦しみによる贖罪。右側上段。・図像:白衣姿のキリストが手に器を持ち、弟子たちの足を洗っている場面。・主題:「弟子の足を洗う」(The Washing of the Disciples' Feet)・意味:謙遜と奉仕の象徴。最後の晩餐の直前、イエスが自ら弟子の足を洗うことで、 愛と仕え合う教えを体現。左側下段。・図像:捕らえられ、屈服させられる人物。兵士に囲まれた様子。・主題:「イエスの逮捕」(The Arrest of Jesus)・意味:ゲツセマネの園での裏切りと捕縛の場面。人類の罪を背負う決意の瞬間。右側下段。・図像:白衣の女性(聖母マリア?)に向かって語る男性と、もう一人の証人。・主題:「ピラトの前のイエス」(Jesus Before Pilate)あるいは「ユダの裏切りの報告」・意味:無実のイエスが裁判にかけられ、不正と誤解の中で処刑へ導かれていく様子。左窓上段 キリストが祭司の前で尋問を受けている。 →「Our Lord before Pilate」(ピラトの前に立つ主)と関係。左窓下段 キリストがローマの法廷で裁きを受ける様子。 → ピラトによる尋問・裁判を受けている描写。右窓上段 キリストが手を縛られ、ローマ兵に引かれている。 →「Condemned to death」(死刑判決)に至る場面。右窓下段 キリストが正式に死刑宣告を受けた場面。衛兵に囲まれた裁きの瞬間。左窓上段:イエス・キリストのゲッセマネの祈り キリストが岩にひざまずき祈る姿。天使が現れ励ます(ルカ22:41-43)。 ラテン語枠:“God strengthened him.”下段:聖パトリックの遺体を運ぶ場面(St. Brigid brings the Bishop’s Staff) 女性たち(中央の人物は聖ブリジット)が、司教の杖を携えて移送する様子。 「St. Brigid bringing the Bishop’s Staff」右窓上段:キリストの復活(Resurrection) 輝く白い衣の復活のキリストが現れる。 ラテン語枠:“He showed himself alive.”下段:聖パトリックの死後の場面(The Dead Body of St. Patrick) 人々が聖パトリックの亡骸を丁寧に扱っている。 → アイルランドの守護聖人としての崇敬が示される場面。このステンドグラスは、キリストの救済史(祈り〜復活)と、アイルランドにおけるキリスト教布教の完成(パトリックの死とブリジットの継承)という、二重の物語構造になっています。ステンドグラスの典型的な「物語順(左上→左下→右上→右下)」の型を保っていますが、左右を通じて時系列が交差して進むため、教会内での位置や意味合いによって観客が読み解く形になります と。左窓上段:エマオの食事(The Supper at Emmaus) 復活したキリストが、エマオの村で弟子たちと食事をする場面。 弟子たちは彼を識別できなかったが、パンを裂く姿を見て気づく(ルカ24:30–31)。下段:聖者(プリンス)たちが聖体拝領を受ける場面(Prince and retainers Holy Communion) この場面はアイルランドの王または貴族とその随行者が聖体拝領を受けている様子であり、 初期のキリスト教受容を示しています。右窓上段:復活のキリストと弟子たちの夕食(同上・エマオの場面の続き) 左窓の続きと考えられる構成。パンを裂く動作の直前または直後を描写。下段:St. Columba(聖コルンバ)が子どもに教えを授ける場面 アイルランドにキリスト教を広めた重要な聖人の一人。 St. Columba and a boy from St. Columba’s School(聖コルンバと弟子)と 考えられます。St Mary’s Cathedral(セント・メアリーズ大聖堂)内の側廊に面した一角。この空間は、洗礼式(Baptism)が行われる神聖な場所。・構造 ・アーチ状の石組みの出入口。 ・両脇に装飾鉄製の扉(Wrought Iron Gates)。 ・床面は美しい幾何学模様のタイル張り。 ・中央に洗礼盤(Baptismal Font)が据えられ、後方に椅子が並ぶ。 ・背後には三連窓のステンドグラス。洗礼堂のステンドグラス。中央場面(主パネル) 主題:イエスの洗礼(Baptism of Christ) ・中央に立つ人物はヨハネ(洗礼者ヨハネ)、その左に跪いて水を受けているのが イエス・キリスト。 ・頭上には聖霊の象徴である白い鳩と、光輪の放射、天からの光が描かれている。 ・周囲に弟子たちや群衆が見守っている様子。左パネル ・祈る人物:青い衣をまとった人物(おそらくマリア)、あるいは洗礼の証人。・ ・複数の人物がイエスの洗礼を見守る場面の一部として描かれているようです。右パネル ・群衆の中で跪く人物や、祈りを捧げる姿。 ・イエスが神の子であることを見出した瞬間を称える描写か。丸窓(上部3つ) ・天上の天使たち(Cherubs or Seraphs)がラッパやハープなどの楽器を奏でている。 ・最上部の丸窓には、神の目や栄光の象徴(十字架と王冠)が描かれている可能性があります。このステンドグラスは、おそらく1931年に逝去したケリー司教アンドリュー・ヒギンズ(Andrew Higgins)師の追悼として奉納されたものである と。ステンドグラス窓(2連)で、復活後のイエスと弟子たちへの教えの場面が描かれていた。左パネル上段:復活後のイエスが現れる場面 ・白い衣のキリストが弟子たちの前に現れ、一人が膝をついてひれ伏している。 ・背後に天使2人が控える。 ・キリストの手には磔刑の傷跡が見える。右パネル上段:キリストの昇天直前、最後の教え ・白いローブ姿のイエスが右手を挙げ、弟子たちに語っている。 ・場面としては「最後の命令(大宣教命令)」の一部か、あるいは昇天直前。左パネル下段:イエスの言葉を聴く群衆 ・多くの弟子たち(または聴衆)が立ち並び、話に耳を傾けている。 ・背後の赤い背景と建築は、教会内や天国的空間の象徴。右パネル下段:バプテスマ(洗礼)を授ける場面 ・司教の装束を纏った人物が手前の若者に洗礼を授けている。 ・「あなたがたはキリストの体の一部である」という教えと一致。左パネル上段:聖パトリック、少年に教えを授ける ・赤い衣の聖パトリックが立ち、巻物(または書物)を持って説いている。 ・少年が足元に跪いており、聴衆が周囲にいる。左パネル下段:聖パトリックが病人を癒やす ・聖パトリックが白衣をまとい、病人に手をかざしている。 ・傍らには看護する者たちの姿。右パネル上段:聖パトリック、弟子と共に旅をする ・2人の人物(パトリックと弟子)がローブ姿で前を向いて歩いている。 ・巻物と杖を持つ、宣教の象徴。右パネル下段:パトリック、少女に洗礼を授ける ・若い女性が白い衣を纏い、前に立つ司教姿のパトリックが手をかざしている。 ・後方に修道女のような姿の人物。左パネル上段:聖パトリックが説教する ・パトリックが聴衆に向かって説教している場面 ・傍らには聖書を持つ人物も見られる左パネル下段:聖パトリックが聖水を授ける ・パトリックが白衣の人物に聖水を注いでいる様子(洗礼) ・背後に見守る人々右パネル上段:旅するパトリックと同行者たち ・2人の人物が並んで歩いており、杖と巻物を所持 ・宣教の旅を表す典型的構図右パネル下段:若き修道女を導く聖パトリック ・聖パトリックが修道服を着た少女を導いている ・背後に教会らしき建物、司教杖などが見える左パネル上段:聖パトリック、病者に祝福(または癒し)を与える ・横たわる人物に手を差し伸べるパトリック ・周囲には心配そうに見守る家族や従者左パネル下段:聖パトリック、弟子たちと共に教えを説く ・複数人の弟子たちに囲まれ、座って語るパトリック ・落ち着いた学びの場面右パネル上段:聖パトリック、復活または霊的啓示を受ける姿 ・輝く白衣姿、腕を広げて立つ ・背後には十字架、足元には蛇(悪の象徴)右パネル下段:聖パトリック、書物を記す晩年の姿 ・老年のパトリックが杖を持ち、書を記している ・静かな時間の中で黙想している印象祭壇周辺を再び。西端(入口側)から東の祭壇方向を振り返って。ズームして。さらに。中央のパネル解説(上から下へ)1.最上部:神を象徴する存在(白髭の御父またはキリスト昇天後のイコン)2.中段最下部:立像の聖人(緑・紫のローブ、巻物または剣を持つ) ・この人物はおそらく聖パウロ(St. Paul) ・剣は彼の殉教(斬首)の象徴 ・巻物は彼の手紙(新約聖書の使徒書簡)を示す3.背景装飾:花紋、蔦模様、ラテン十字左右のパネルの意味・天使、聖人、預言者などの象徴的図像・赤系の衣装やハープ、書物、リュートのようなものを持つ姿も見える・時系列の物語というよりは「永遠の賛美」「聖人列伝」など象徴的な配置の可能性祈祷用の小礼拝堂(Chapel of Repose)。ズームして。St Mary’s Cathedral(キラーニー)の南側側廊の南端部(左側通路の一番奥)。St Mary’s Cathedral の南側礼拝堂)にあるステンドグラスのクローズアップ(ズーム)。左パネル(向かって左)・登場人物:聖母マリアと幼子イエス・主題:聖母子像(The Madonna and Child) ・マリアがイエスを抱きかかえ、母性的なまなざしを向けている。 ・背景の鮮やかな赤と青の装飾が神聖さを際立たせています。🔹 右パネル(向かって右)・登場人物: ・上部の司教冠をかぶった人物:聖パトリックと思われます(白い尖塔と緑のマント、 アイルランドの守護聖人に典型的)。 ・下部の人物が跪き祈る姿も見えます。・主題:アイルランドの守護聖人・聖パトリックの加護 ・マリアと子イエスの隣に配置されていることから、信仰とアイルランドの守護という 二重の意味を持つと思われます。St Mary’s Cathedral(キラーニー)東端の高窓部をズームして。聖ヤコブ(St. James the Greater) ・新約聖書の使徒の一人で、ゼベダイの子、ヨハネの兄弟。 ・巡礼者の守護聖人(例:スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラ)。 ・よく「貝殻(ホタテ)」や「巡礼杖」「書物」を持って描かれます。 ・赤い衣装は殉教の象徴でもあります。St Mary’s Cathedral(キラーニー)の内陣(高窓部)の右側パネル群の一つをズームして。聖シモン・ゼロテス(Simon the Zealot)聖シモン・ゼロテス(Simon the Zealot)は、イエスの十二使徒の一人で、「熱心党のシモン」とも呼ばれます。伝承ではペルシャやエジプトなどで布教し、のこぎりで殉教したとされ、その道具が象徴として描かれます。記念日は10月28日で、信仰と情熱の象徴的存在です。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.08.28

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その60):ディングル半島(Dingle Peninsula)(3/3)

ディングル半島北部・大西洋側に位置する絶壁の近くから、絶景をひたすら楽しむ。何故かといえば、我が人生でこの目で大西洋を地上から直接見るのはこれが最後であると感じていたのであった。Ballydavid Head(ベリーデイヴィッド岬)付近の無名??の岩峰を見る。標高はおおよそ300〜400メートル?。・岩がむき出しの丘陵状の山容。・植生は低い草地中心で、山頂部は岩だらけ。・海岸線からすぐ近く、断崖地帯に連なる一部 であったが。Ballydavid Head(ベリーデイヴィッド岬)。Ballydavid Head(ベリーデイヴィッド岬)の付け根方向。青と白、緑の絶景のカオスをカメラで追う。白い波頭が岩礁に砕け散るたび、刻一刻と海の姿が変わるのであった。ズームして。透明感を帯びたエメラルドグリーンから群青、そして灰青へと、海の色は空と光を映して刻々と移ろうのであった。吹きすさぶ潮風と荒々しい波が、切り立つ崖を絶え間なく打ち続ける。一方で、打ち寄せた波が静かに引く瞬間、海面は絹のような柔らかさを帯びる。緑の草地と黒褐色の岩肌、そこに白い波が絡みつき、色と質感の対比が視覚的な調和を。波が岩壁にぶつかるたびに生まれる泡のしぶきは、まるで海の息吹そのもの。激しく跳ねる水飛沫が、逆光に照らされて宝石のように輝くのであった。崖の縁に立つと、眼下に広がる海は果てしなく、どこか異世界のような静謐さを感じさせるのであった。ズームして。人の気配のない絶壁の風景は、太古の自然そのものを思わせるのであった。右奥の三角形状の3つの山は、アイルランド・ケリー州のディングル半島北岸にあるThree Sisters(三姉妹) と呼ばれる特徴的な連峰。各山の名前(東から西へ) 通称 アイルランド語名(英語表記) 説明① Binn Diarmada(ビン・ディアマダ) Diarmuid’s Peak 最も東側。三姉妹の中で最も緩やかな山② Binn Hanrai(ビン・ハンライ) Henry’s Peak 真ん中のピーク③ Binn Meanach(ビン・マーナフ) Middle Peak(最も西で鋭角な山。最も目立つ三角形)前景の海岸は Clogher Strand または Clogher Beach(クロガー・ストランド)。この四角い穴は自然の産物であろうか?自然の浸食作用によって形成された海食洞(sea cave)!?ディングル半島は、頁岩(シェール)や砂岩、堆積岩などの層状の堅い地質を持つため、風化と波の作用によって垂直や直線的な割れ目が生じやすい地形である と。アイルランドのディングル半島北岸に位置する Ceann Sraithe(ケアン・スラーまたはストラヘ・ヘッド) に設置された看板。Ceann Sraithe はゲール語で「草地の岬(Headland of the Strand)」を意味し、アイルランド語圏のケリー県の西端に位置。「Welcome to Ceann SraitheWelcome to Ceann Sratha where seabirds such as puffins and cormorants as well as whales and sharks can sometimes be seen.Cast an eye towards Sybil Head (1) – a major location (2016) for Star Wars VIII.The promontory is noted for its Napoleonic watch tower and Ferriter's Castle or Fort (2) is near at hand.The famed 'Three Sisters' (3, 4 & 5) are to the North and beyond them the headland at Baile Dháith (6) situated at the mouth of Smerwick Harbour.」 【ケアン・スラーへようこそ。ここでは、パフィン(ニシツノメドリ)や鵜(ウ)などの海鳥のほか、クジラやサメが見られることもあります。シビル・ヘッド(Sybil Head)(①)に目を向けてみてください。ここは2016年に映画『スター・ウォーズ エピソード8/最後のジェダイ』の主要なロケ地の一つとなりました。この岬は、ナポレオン時代の見張り塔で知られており、近くにはフェリター城(または砦)(②)もあります。有名な「スリー・シスターズ(三姉妹)」の丘々(③、④、⑤)は北に位置し、それを越えると、スマーウィック湾の入口にあるベール・ダーフ(Baile Dháith)(⑥)の岬が見えてきます。】①Ceann Sibéal(ケアン・シビール) → 有名な映画『スター・ウォーズ』の撮影地②Cathair na gPiaras(キャハー・ナ・ピアラス) → 古代の石の要塞跡、ピアス氏族の居城跡とされる③An Áird → 岬の突端部分(Headland)④An Bhinn Mhéanach(アン・ヴィン・ヴェーニャハ) → 「中間の峰」の意味の丘⑤Binn Dáimeas → 「敬意の丘」と訳されることもある地形⑥Ceann Bhéal Dúin → 「砦の口の岬」の意味(古代の防衛施設があったとされる)⑦Gallarus(ガラルス) → 有名な「Gallarus Oratory(ガラルス礼拝堂)」がある地域⑧Tráigh Chloichí → 小石の浜辺この岩は、ザトウクジラ(Humpback Whale)の尾びれ(fluke)を想起させる形である!? と。ザトウクジラ(Humpback Whale)の尾びれ(フルーク)。この地域(スマーウィック湾周辺)では、運が良ければクジラが見られるということを視覚的に示しているだと。特に写っているのは、クジラが潜る直前に尾びれを海上に持ち上げる瞬間であり、これはホエールウォッチングでよく知られるシーン と。左右に広がったシルエットが、海面から尾びれを持ち上げた瞬間の姿に似ている と。Ceann Sraithe(草地の岬)を後にしてR559を進む。「放牧中の羊たち」の姿を車窓から。ピントが金網に邪魔されて。3つ星ホテル・Ceann Sibéal Hotel。その先、右側には「カトリック教会・Séipéal Uinsinn Naofa(St. Vincent's Church / 聖ヴィンセント教会)」。 さらにR559の山道を上って行った。R560の右側にあったパネル。ケリー県西部(West Kerry)における氷河時代の地形と地質を解説するパネル。「The Ice Age at Pedler’s LakeDuring the last 2 million years Ireland has been subjected to various glacial periods.In West Kerry, ice collected mainly on the north-east side of mountains.There it produced deepened corries (cwm, cirques) which fed ice to valley glaciers.Pedler’s Lake is in a typical corrie.」 【ペドラーズ湖の氷河時代約2万5千年前の最終氷期の頃、アイルランドのほぼ全域はスコットランドから南下した巨大な氷床に覆われていました。氷河は谷を下りながら地形を削り、深めていきました。ペドラーズ湖は、山の北側にある氷河のすり鉢状の窪地(カリー)に氷河が削って形成されたものです。急な後壁と平らな湖底を持つ、氷河地形の好例として残っています。「In 1837 the Swiss geologist Louis Agassiz said for the firsttime, that ice formerly covered much of Northern Europe. Thefirst evidence in Ireland for the ice Age was discovered in 1848at Pedler’s Lake by John Ball (1818–89), a Dublin-born civilservant and mountaineer.」 【1837年、スイスの地質学者ルイ・アガシーが初めて、かつて氷が北ヨーロッパの大部分を覆っていたと述べました。アイルランドにおける氷河時代の最初の証拠は、1848年にペドラーズ湖でジョン・ボール(1818–1889)によって発見されました。彼はダブリン生まれの官僚であり登山家でもありました。】「During the Ordovician and Silurian Ireland was south of the equator; and under an ocean between two continents. Mud and sand deposited into it eventually became the rocks seen near Annascaul. In the Silurian, volcanic islands erupted lavas and ash, now found at Clogher Head. Muddy sediments trapped animals preserved as fossilsnear Dún Chaoin and on Caherconree Mountain. Younger sandy sediments produced the sandstones near An Daingean and Slea Head.By the Devonian, the ocean had disappeared, forming a large continent with deserts. The sand formed Old Red Sandstone, the backbone of the Slieve Mish Mountains, while coarser sediments produced rocks called conglomerates, seen now at Lough Slat and at Inch.At the beginning of the Carboniferous period the land was flooded by shallow tropical seas where shellfish and corals thrived. These are preserved in the limestones on the Magharees.During the last 2 million years to 10,000 years ago, ice on mountainsides formed depressions called corries many of which now contain lakes. Glaciers moved downslopealong river valleys, and when they melted boulder clay containing many different rock types was deposited.」 【オルドビス紀およびシルル紀の間、アイルランドは赤道の南に位置し、2つの大陸の間の海の下にありました。泥や砂が堆積し、やがてアンナスカウル付近で見られるような岩石となりました。シルル紀には火山島が噴火し、現在クロガー・ヘッドで見られる溶岩や火山灰を生じました。泥の堆積物は動物を閉じ込め、ドゥーン・カオインやカハーコンリー山で化石として保存されています。より新しい砂質の堆積物は、アン・ダンガンやスレア・ヘッド付近の砂岩を形成しました。デボン紀になると、海は消失し、砂漠を伴う大陸が形成されました。この砂がオールド・レッド・サンドストーン(赤色砂岩)を形成し、これはスリーヴ・ミッシュ山地の基盤となっています。より粗い堆積物は、現在ラフ・スラットやインチで見られる礫岩を形成しました。石炭紀の初めには、陸地は浅い熱帯の海に覆われ、貝やサンゴが繁殖しました。これらはマガリーズの石灰岩の中に保存されています。最後の200万年から1万年前までの間、山腹に氷が溜まり、コリー(氷河圏谷)と呼ばれるくぼ地を形成しました。その多くは現在湖になっています。氷河は川の谷を下って移動し、溶けるときにさまざまな種類の岩石を含む粘土質の堆積物(ボルダー・クレイ)を残しました。】右手に小さな滝が流れていた。近づいて。「Old Red Sandstone」(古赤色砂岩)で、これは氷河による擦痕(グレージング striations)で、氷河が通過した際に岩の破片で削られた痕跡であると。眼下左にはいくつかの沼の姿が。Pedler’s Lake(Loch an Pheidléara)周辺の氷河地形を。この風景は、典型的な氷河圏谷(カール、corrieまたはcwm)地形を示しています。写真の注目点:1.中央やや下の小さな池: ・これは「カール湖(tarn)」と呼ばれ、氷河が山腹に深い窪地を削り取った後に、 そこへ水が溜まって形成されたものです。2.奥に広がる湿地帯と2つの湖: ・複数の湖が点在しており、かつて氷河によって形成された小盆地に水が残っていることを 示しています。 ・一部は氷河が後退したときに残した「モレーン(堆積物)」で囲まれた形になっている 可能性があります。3.全体に広がる丸みを帯びた丘陵地: ・氷河によって滑らかに削られた地形で、植物が生えて湿原化しています。 ・氷河の重さや流れにより、こうした地形が生まれたことが案内板にも記されています と。Connor Pass(コナー峠)近くにあるPedler’s Lake(ペドラーズ湖)付近の断崖地形。これは氷河圏谷(corrie、cwm、cirque)の背後にある断崖で、氷河が山の斜面を削り取って形成した典型的なU字型地形の一部です。ペドラーズ湖(Loch an Pheidléara)**はこの崖のすぐ奥の斜面下に位置しており、まさにこの崖が氷河の発祥地点(氷河源)だったとされています と。移動して小滝を。正面にBrandon Bay(ブランドン湾)。リー川に架かる「Blennerville Bridge」を渡る。N70をひたすら進む。真っ赤な路線バスが前方を。バス名:Expresswayはアイルランド国営の長距離高速バスブランド)バス と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.08.27

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その59):ディングル半島(Dingle Peninsula)(2/3)

昼食を終え、「Dingle Port」を後にして、さらに岬に向かって西に進む。リバー・ミルタウンの対岸には瀟洒な白壁の民家が並ぶ。雨雲が上空にあったが、雨は止んで。再び「Dingle Harbour」を左に見ながら。 R559をひたすらに。山の裾野にポツンと一軒。そしてR559を更に走り、「スリー・ヘッド・ドライブ」の「展望台・Ceann Sléibhe」で車を止めた。大西洋に浮かぶ「グレート・ブラスケット島・Great Blasket Island」が姿を現した。 東方向の海岸線を振り返って。そして西方向の、大西洋に浮かぶ「グレート・ブラスケット島・Great Blasket Island」方向を。真下を覗き込んで。岩場をズームして。ヨーロッパカモメ(European Herring Gull)。白い頭部と体、灰色の背中・翼、太くがっしりした黄色のくちばし、くちばしの先端に赤い斑点(ゴニスポット)があるのが特徴。淡黄色の目と白いアイリング、脚は薄いピンク色。「Birds of the Siea Head area(スレイヘッド地域の鳥たち)」案内板。 「Slea Head area(スレイ・ヘッド地域)」は、アイルランド南西部のケリー県ディングル半島(Dingle Peninsula)の最西端に位置する、風光明媚な海岸エリア。アイルランド語では「Ceann Sléibhe(キャウン・シュレーヴァ)」と呼ばれている と。右下にはメッセージ:"Please! Take only photos. Leave only footprints."(お願い:写真だけを持ち帰り、足跡だけを残してください) と。放牧された羊の姿も。そして、アイルランド・ケリー県のスレイ・ヘッド(Slea Head)沿いにある有名な宗教モニュメントに到着。「磔刑(たっけい)のキリスト像(Crucifixion scene)」。1.中央:十字架上のキリスト(Jesus Christ) ・十字架に磔にされた姿。頭には茨の冠。 右脚からは血が流れているがごとくに。2.左側:聖母マリア(Virgin Mary) ・キリストの母。悲しみに満ちた表情で祈っている。3.中央下:マグダラのマリア(Mary Magdalene) ・キリストの足元にひざまずいて涙を流している姿。4.右側:聖ヨハネ(St. John the Apostle) ・最も若い使徒で、イエスのそばに残った弟子。手を組んで祈っている。この像は単なる観光オブジェではなく、カトリック信仰に基づく巡礼的モニュメント!?。地元民や信仰者が祈りを捧げるためにも使われているのだと。「アイルランドのキリスト教的風景(sacred landscape)」の象徴の一つ であると。経緯となぜこの場所に?・明確な建立年や寄贈者情報は定かではないが、20世紀前半〜中盤の可能性が高い と。・おそらくは地元のカトリック教会、あるいは巡礼者団体による寄贈であり、スレイ・ヘッド 周辺を巡る人々の祈りと記憶の場として設置された と。・自然と神の創造の偉大さを感じられる断崖絶壁と大西洋の絶景・キリストの受難の象徴としての「孤高・静寂」が強調される場所である とネットから。ヨーロッパカモメ(European Herring Gull)をスマホで撮る観光の女性。私も。「磔刑(たっけい)のキリスト像(Crucifixion scene)」を後にして、北方向に進む。「Coumeenoole Beach」をズームして。 「Coumeenoole Beach」をネットから。「Dunmore Head」の先端の島々が左手奥に見えた。「Dunmore Head・ダンモア・ヘッド」は、アイルランドのディングル半島の西端に位置する岬。アイルランド本島の最西端であり、ヨーロッパ最西端の地点の一つとしても知られている と。以前に訪ねたポルトガルの「ロカ岬」👈️リンクは「ヨーロッパ大陸最西端の岬」であったが、この場所は「ヨーロッパ最西端の地点の一つ」であり、ここが「ヨーロッパ最西端(島を除く)」!?。 移動してズーム。後方の島が「Great Blasket Island・グレート・ブラスケット島」。 緑に覆われた丘には多くの羊の姿が。左手奥に「Beginish・ベジニッシュ」島。 スレイ・ヘッド・ドライブ(R559号)沿い、断崖が続く荒々しい海岸。アイルランドの西海岸の絶景を楽しみながらカメラに収めながら北上。屋根の南面にはソーラーパネルが。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.08.26

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その58):ディングル半島(Dingle Peninsula)(1/3)

「Muckross House・マックロス・ハウス」を後にして、この日の次の目的地である大西洋に向かって南西に突き出ている「ディングル半島(Dingle Peninsula)」の西端を目指す。この場所は、アイルランドで最も西に位置すると共にヨーロッパの最西端でもある。N71・マックロスロードを北に進む。写真右の緑の丸に白い「a」、これは Applegreen社のロゴマーク。アイルランド国内で広く展開している燃料供給・コンビニ型のサービスステーション。数字(159.8 / 169.8):これは燃料のリッター単価(ユーロセント)を表している。アイルランドでは、燃料価格は1リットルあたりのユーロ単位で小数第1位まで表示されるのが一般的である と。おそらく上段が無鉛ガソリン(Unleaded)、下段がディーゼル燃料(Diesel)であろう。無鉛ガソリンは1ユーロ = 170円として1.598ユーロ × 170円 = 約271.66円/リットル。日本よりは1.5倍以上の高価なのであった。St Mary’s Cathedralの尖塔が見えて来た。St Mary’s Cathedralをズームして。Ballydowney Roundabout(ラウンドアバウト)を通過。N72の方向に左折して進む。N72を西に進むと、右手にあったのが「The Golden Nugget Bar & Restaurant」大型の(液体糞尿貯蔵・散布用タンク)車が前方に。日本では、牛馬等の糞尿は農地に散布は出来ないが、ここアイルランドでは散布場所は制限されているが、牧場緑地等への散布が可能なのであろう。突然の雨。教会の名は??Castlemaine・キャッスルメインを通過し、R561に入ると左側にDingle Bay(ディングル湾)が見えて来た。Dingle Bay(ディングル湾)はアイルランド南西部ケリー県に位置する美しい湾で、風景・自然・文化・歴史が豊かに融合した地域。大西洋からアイルランド内陸部へ深く入り込むフィヨルド状の湾である。長さはおよそ 40km に及び、湾の両岸にはなだらかな丘や牧草地、断崖が広がる。湾の最奥部にはCastlemaine Harbour(キャッスルメイン湾)があり、ここは汽水域で、干潟と湿地が発達しており、渡り鳥や水鳥の生息地として重要 とのこと。道路工事の信号は、人力で。R561は海岸線に出る。湾に向かって、なだらかな丘や牧草地、断崖が広がる。大西洋からアイルランド内陸部へ深く入り込むフィヨルド状の湾。小雨の降る中、再び海岸線を離れN86の山道を西に向かって進む。植栽で仕切られた牧草地が拡がっていた。Dingle・ディングルの街に入り「THE BOATYARD RESTAULAND」で昼食を。 地元ディングルやケリー産の新鮮な魚介類を中心に、ロブスター、カキ、ムール貝、ハクセイ(鱈の一種)、クラムなどを提供する店であった。「THE BOATYARD RESTAULAND & BAR」と。MENU。シーフードプラッター(フィッシュ&チップス、カラマリ、クラブクロー、ムール貝、チャウダー、自家製ギネスパンなど)やシグネチャーディッシュも人気 と。ムール貝を注文。バケツに似た容器一杯に盛られたムールマリニエール(ムール貝のワイン蒸し)を楽しんだのであった。ムール貝の日本での養殖は、一部地域でカキ養殖の副産物として行われていたり、新たな特産品として養殖に取り組む地域も出てきていると。特に、宮城県石巻市の雄勝湾で養殖される「三陸ムール貝」はブランド化されている。また、北海道余市町でも養殖が行われているとのこと。最初に1個食べた後、その貝殻を指でパクパクさせ、2個目からはその貝殻で、身が入った別のムール貝の身を挟んで、口の中にヒョイ、ヒョイヒョイと放り込みながら、バケツが空になるまで一心不乱に味わったのであった。水槽の中にいたのが、アイルランドやヨーロッパ近海で見られるヨーロッパロブスター(European Lobster)。体色は、深い藍色や青紫色を基調とし、白い斑点模様があるのが特徴的。熱を加えると赤くなるのだ。はさみは左右で形状や大きさが異なり、「クラッシャー(砕く側)」と「カッター(切る側)」に分かれてるのだ。アイルランドでは特にここ西海岸(ディングル、ゴールウェイなど)でローカルシーフードとして人気 と。食べたかったが・・・・・。アイルランド・ケリー県のディングル(Dingle)港にあった「スピリット・オブ・ディングル(The Wishing Needle / Spirit of Dingle)」と呼ばれる彫刻作品。素材はステンレススチールとガラス繊維のようであった。高さは約4メートルほどの先端が鋭く尖った彫刻作品。色彩は下部は銀色、上部がエメラルドグリーンに彩色されているのが特徴的。制作者は地元アーティストにより設計(詳細不明)と。このモニュメントは「願いを託す針(The Wishing Needle)」という愛称で知られており、港町ディングルの海と空を貫く祈りの象徴とされている。尖塔形状と色彩はアイルランドの自然や文化(エメラルド色はアイルランドの象徴色)を反映しており、「海と空、そして希望をつなぐもの」と解釈されているとのこと。そしてディングルのマリーナを見る。後方の山の上には塔らしきものが見えた。ネットで調べてみると「Eask Tower」と。(写真はネットから)。ディングル湾の航行安全のために建てられた航行標識(ナビゲーション・マーカー)であると。入港してくる船が安全に港へ進入できるよう、塔の上部には木製の「矢印型のフィンガー」が取り付けられているとのこと。これは船がHarbour Rock(航路上の暗礁)を避け、安全にディングル港に進入する方向を示すためのもの と。観光船であっただろうか?湾内や沖合を回って、イルカ、アザラシ、海鳥、時にクジラなどを観察するツアーがあるとのこと。防波堤上の通路から。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.08.25

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その57):Muckross House・マックロス・ハウス(4/4)

内部の見学を終え、Muckross House(マックロス・ハウス)を裏手から見る。この区域は、19世紀の使用人たちの生活・労働空間であると。・中央の大きな建物 使用人の居住区またはキッチン、ランドリー・右側の小さな建物 パントリー(食品庫)、木炭庫など・左奥の窓の多い建物(上階) 使用人の寝室、縫製部屋・複数の煙突 各部屋の暖炉。居住・調理・洗濯用・小さな扉と低い天井の部屋 食料庫、下働きの出入口 と。マックロス・ハウス(Muckross House)の裏手の中庭(サービス・ヤード/Servants' Courtyard)の別角度からの様子。右:南側の大きな建物 使用人の寝室、裁縫部屋、アイロン室、食器室など中央:北側の小さな部屋 パントリー(食品・皿の収納)、下働きの脱衣室、 燃料置き場など左:角の突き出た構造 火の気のある作業空間:ベーカリー、洗濯炉、キッチン可能性ズームして。観光客向けには「Muckross Traditional Farms」や「Servants’ Quarters」見学の出入り口ともなっている場所。マックロス・ハウス正面の芝生エリアと庭園との中間地点にあった巨木。大きなツツジ属(Rhododendron)または西洋イチイ(Yew)の一種か??この建物は、マックロス・クラフトセンター(Muckross Craft Centre)およびガーデン・レストラン(Garden Restaurant)で、マックロス・ハウス観光の拠点のひとつ。内部の様子。クラフトショップ:アイルランド伝統工芸品、マックロス製ツイード製品、手織りスカーフ、陶器、ぬいぐるみなどが販売されていた。「Muckross Traditional Farms(マックロス・トラディショナル・ファームズ)」の案内看板。上記案内板に従って進む。「Muckross Traditional Farms(マックロス・トラディショナル・ファームズ)」の見学を4人で行うこととした。「Muckross Traditional Farms(マックロス・トラディショナル・ファームズ)」の位置は下記写真中央左側に。アイルランドの1930~40年代の農村生活を忠実に再現した野外博物館で、Killarney National Park(キラーニー国立公園)内のMuckross House(マックロス・ハウス)敷地の南西部に位置。徒歩にても、1~2時間で可能とのことであったが、シャトルカート(13€/人)を利用。途中、シャトルカートから様々な品種のニワトリの姿が。循環運行しているシャトルカートを下りて農村民家(コテージ)の見学を。Muckross Traditional Farms内に再現された典型的なアイルランドの農村民家(コテージ)のひとつ。このような建物は、1930年代から1950年代にかけての小作農民(smallholders)や自作農の住居を再現したもので、アイルランドの田園生活を伝える重要な展示物。農村民家(コテージ)の内部に入る。左側の黒い箱状のものは飼槽。干し草や飼料(オート麦など)を入れるためのトラフ。3つに仕切られており、複数の動物が同時に食べられるようになっていた。右側の木の棒は家畜、特に牛や馬を繋ぐための棒。縄や革帯で結びつける と。伝統的な農家の暖炉(Hearth)。19世紀アイルランドの農家における生活の中心となる場所で、調理・暖房・団らんがここで行われていたのだ。鉄製の吊り鍋。スープやポリッジ(粥)、煮物、ジャガイモなどを調理。また、パン(soda bread)は鉄板(griddle)またはこの鍋で焼かれていた と。写真上部のチェック柄の布に洗濯物が干されているように、衣類の乾燥や保存食品の燻製にも使われた。再現されている農家の寝室(ベッドルーム)。再現されている農家のキッチン/食器棚(dresser)。「セトルベッド(settle bed)」または「ボックスベッド(box bed)」と呼ばれる、19世紀から20世紀前半にかけてのアイルランドやスコットランドの農村家庭に見られた伝統的な多機能家具。昼はベンチや収納箱として使い、夜はベッドとして使用。使用者は主に召使いや子ども、時に家族の年長者や農場の手伝い人 と。Muckross Traditional Farms内の伝統的なジャガイモ畑(Potato Plot)。18〜19世紀のアイルランドの農村民の主な栄養源・主食はジャガイモであった と。再び、シャトルカートに乗り移動。Muckross Traditional Farms(マックロス・トラディショナル・ファームズ)にあるSchoolhouse(田舎の小学校)を見る。石灰を塗って消毒・防湿した典型的なアイルランドの建築。煙跡が残る暖炉。農家の納屋(barn, outhouse)。典型的なアイルランドの茅葺き農家(thatch cottage)。1930年代ごろの農村中流家庭の典型的な生活空間が再現されているのだと。この空間は「キッチン兼居間(Kitchen/Living Room)」として機能していた場所。アイルランドの伝統家屋では、この1部屋が家庭生活の中心であった。暖炉上の額縁には、宗教的な絵(聖人など)が飾られており、信仰心が生活に深く根付いていたことがわかるのであった。この農家の奥にも伝統的なジャガイモ畑(Potato Plot)があった。アイルランドの伝統的な山羊(ヤギ)。Old Irish Goat(オールド・アイリッシュ・ゴート)か?かつてのアイルランド農村における作業場や納屋(Barns and Outbuildings)が並ぶエリアへ。Muckross Traditional Farms(マックロス・トラディショナル・ファーム)に展示されている19世紀末から20世紀初頭の馬車(ホースドローン・カート/キャリッジ)のコレクション。左側:黒い馬車(幌付き)・ヴィクトリアン・キャリッジ(Victorian Carriage)の一種・前部に御者席(ドライバー用)があり、背面は屋根付きの客室スタイル・社交用・移動用の上流階級の乗り物・赤い車輪、装飾されたシート、黒光りするボディは高級感を表現右側:緑とピンクの馬車(キャンバス幌付き) スプリング・トラップ(Spring Trap)またはシャンドリー(Shandry)*と呼ばれる実用的な馬車 ・軽量設計で、荷物の運搬や市場への移動に使用 ・幌(ほろ)は雨除けの簡易布カバーで、農家の日常生活向け ・車輪やシャフト部分は木製で、鉄枠が補強されている構造19世紀末から20世紀初頭の脱穀機(Threshing Machine)。アイルランドの農村地域における穀物収穫後の処理作業に不可欠な大型農機具。・麦、オート麦、小麦などの穀物の脱穀・脱穀とは、収穫した穀物の穂から粒を分離する作業のことアイルランドの伝統的な農家における屋内の馬小屋(厩舎/stabling area)に繋がれたロバ(donkey)。伝統的な農家または労働者住宅(labourer's cottage)。農家労働者や小作人の家族が住んでいた建物であろう。ゲーリックフットボール(Gaelic Football)👈️リンク用のH型ゴールポスト。ゲーリックフットボールは、アイルランド発祥の手も足も使えるサッカーのようなスポーツ。400年以上の歴史があり、アイルランドで最も人気のある伝統的なスポーツ。ゲーリックフットボールのルール・ボールは手に持って移動できる。その際の移動範囲は4歩までと決まっており、ボールを バウンドさせることにより更に4歩進むことが出来る。ただしこれが許されるのは1回まで。・上記規定の移動範囲内で、ボールを蹴るかフィスト・パス(ボールを掌か拳で打つパス)に よって味方プレイヤーにパスが出来る。・このパスは自分自身に対しても有効である。これを行うことでプレイヤーはボールを持った まま9歩まで進むことができる。・サッカーのオフサイドのような制度はない。・相手が持っているボールを手ではじいたり、ショルダータックルは認められるが、ラグビーの ように体全体でタックルすることは認められない。ラグビーのようなスクラムも存在しない。・得点はH型ゴール(ラグビーのゴールポストにほぼ同じ)の上の空間にボールを蹴り通すか、 ゴールポストの下のゴールネット(サッカーのゴールネットにほぼ同じ)の部分にボールを 入れることで得点となる。ゴールポストを超えて得点すれば1ポイント、ゴールネットに ボールを入れるとゴールとなり3ポイントが得られるが、サッカーのようにゴールキーパーが ゴールマウスを守っている。下記写真はネットから。アイルランドの伝統的な農村家屋(ファームハウス)がここにも。アイルランドの伝統的な農家の居間を再現した展示。「小作農の家(Cottier’s House)」の台所。寝室。寝室内にある鏡付きドレッサー(化粧台)の上をズームして。ここには、カトリック信仰と家庭文化の象徴的なアイテムが集められていた。・赤いガラスのランプ 石油ランプ(オイルランプ)で、電気が普及する前の照明器具。赤いシェードは暖かみの ある光を演出し、室内の雰囲気を柔らかくします。・イエス・キリスト像 衣を開いて聖心(Sacred Heart)を示す姿のキリスト像。これはカトリック信仰で 「イエスの愛と慈しみ」を象徴する重要なモチーフで、特に家庭内での信仰の証として 飾られました。・ガラスの花瓶と花 家庭の愛情や日常の美を表現するため、野花や庭の花がこうして飾られていたことも多く あります。清潔さや迎える心の象徴でもあります。・鏡に映る部屋 鏡にはベッド、暖炉、そして壁に掛けられた十字架や聖母子像らしき額縁が映り込み、 部屋全体が信仰心と家庭の温もりに包まれている様子が見て取れます。中流農家の居間(Parlour / Dining Room)。庭にはカラーの白き花が。そして再びシャトルカートに乗り込み帰路に。Muckross Traditional Farms(マックロス・トラディショナル・ファーム)の敷地内にある鍛冶屋(Blacksmith's Forge)を振り返る。石造りの納屋(barn)を振り返って。そしてビジターセンター(受付・案内所)まで戻りシャトルカートを下りる。ビジターセンター(受付・案内所)の前庭にあった農具(スピット=spade)を手にした農夫の像 を再び。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.08.24

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その56):Muckross House・マックロス・ハウス(3/4)

「Muckross House・マックロス・ハウス」内の散策を続ける。案内板には 「Boudoir(ブドワール)」 と.「Boudoir(ブドワール)」とは、特に18世紀から19世紀のヨーロッパ貴族・上流階級の女性たちの私室・化粧室・控えの間を意味するとのこと。マックロス・ハウスの「Boudoir(ブドワール)」内部の様子。中央の丸テーブル:文机あるいはティーテーブルとして使われていた。 開かれた本は客間の装飾でもあり、家の「教養」を示すものでもある。テーブル上の花とティーセット:ブドワールでは客人(親しい女性など)とのお茶会も行われた。 花は当時の「花言葉」や季節感を大切にした文化の象徴でも あります。左奥のハーブ:上流階級の女性が習うべき教養の象徴。ピアノやハープはよくブドワールに 置かれていた。肘掛け椅子と張地の刺繍:小さな社交や読書、刺繍などのための椅子。柔らかく豪華な布地は 女性のための空間を演出します。食器棚(中央奥)と小机:陶器やガラス器の展示用であり、持ち主の趣味と品位を誇示する家具 でもあった。カーテン(左):重厚で豪華なドレープが特徴。外界からのプライバシーを守るだけでなく、 部屋全体の格式を高めている。このブドワールは、おそらく やMaud Bourn Vincent の時代(19世紀末〜20世紀初頭)のもの。左:ヴィクトリア女王(Queen Victoria)右:アルバート公(Prince Albert)天蓋付きベッド(Canopy Bed) : カーテンがかかっており、冬の寒気や虫除け、プライバシー確保のために使われました。 木製のヘッドボードとフットボードは彫刻入りで高級感があります。ラウンドテーブルと椅子セット : 手紙を書いたり、朝食・ティータイムなどに使われたもの。 上流家庭では主寝室にもこうした社交用の机が置かれていました。天蓋付きベッド(Canopy Bed) に近づいて。ベッド上に置かれたいたのはとげのついた金属製の道具。この金属製のとげ道具は、「ベッドテスター(bed tester)」または「夜具検査用トゲ」と呼ばれる再現された展示物。想定される目的は・召使いによる「ノミ・シラミ」チェック: 19世紀の富裕層の寝室では、召使いがベッドに「とげ」や「硬いブラシ」などを用いて、 寝具に害虫(ノミ、シラミなど)がいないか確認していました。 とげはリネンの上を軽く押し当てて、害虫の有無を検査する手段の一つ。・「鉄のとげ」による目印や見張り: 一部の展示では、ベッドが使用中ではないことを示すために置かれている場合もあり、 「手を触れないでください」の注意喚起の意味合いを含む。 ・19世紀の「プランクベッド」や「ノブ付きマットレス」用装飾具: ある時代には、病院や上流階級の寝具に、患者や主人の寝位置のマーキングとして「突起」や 「くぼみ」付きの器具が用いられたこともあった と。マックロス・ハウス(Muckross House)主寝室の暖炉周辺。暖炉(マントルピース)素材は黒い大理石またはペイントされた木製で、ヴィクトリア時代の上流階級住宅によく見られるデザイン。上部には、金色の装飾が施された楕円形の鏡が取り付けられており、部屋を広く明るく見せる意図があったと考えられる。「ガラスケースに収められた「装飾扇子(ファン)」 。ビクトリア朝時代の陶器類。「メイドや使用人のための控えの部屋(Servants’ Sitting Room / Housekeeper’s Room)」「召使い呼び出しベル(servants’ bell system)」 。右にはNORTH EAST BED ROOM(北東寝室)と。この部屋から紐を引くと、対応するベルが鳴る仕組み。ワインセラー(wine cellar)。アーチ型の天井で、石造りで湿度が保たれるように設計されており、ワイン貯蔵に適した環境。断熱性と温度安定性の高い地下構造。ヴィクトリア朝時代の火災警報ベル(Fire Alarm Bell)あるいは召使い呼び出し用ホーン(Servant’s Call Horn)の一種。主人が部屋のボタンや引き紐を引くと、各部屋に対応したベルが鳴る仕組み。使用人用の食堂(Servants’ Dining Room)。召使い階層の中でも上級の使用人(HousekeeperやButler)とその下のスタッフたちが出入りする部屋であろう。鋳鉄製の調理レンジ(Cast Iron Kitchen Range)燃料は石炭(coal)を主に使用し、下部の焚き口で火をおこす。煉瓦でアーチ状に囲まれた開口部にレンジがはめ込まれており、暖炉と調理機能を兼ねた特徴的な構造。ヴィクトリア朝時代の台所で日常的に使われていた鋳鉄や銅製の調理器具。ヴィクトリア朝末期~エドワード朝初期(おそらく1890~1910年代)のスポーツ用具を展示したキャビネットであり、マックロス・ハウスのような邸宅の使用人階層や家族のレクリエーション活動を示すもの。左上:ラクロススティック メッシュ付きのフレームで、ボールを受けたり投げたりするためのもの。 ラクロスはカナダの先住民に起源をもち、19世紀末に英国貴族社会で人気となった。左下:ペタンクまたはボッチャ的な道具 棒付きの金属的ディスク → 距離測定か、クロッケーのピン類似品?右下:ゴルフクラブとゴルフボール クラブは木製シャフト、金属ヘッド。20世紀初頭の形状。 アイルランドでは19世紀後半から貴族階級でゴルフが盛んだった。 フラッグ「5」「8」が添えられており、邸宅敷地内のホール番号を示すマーカーか。アーチェリー(弓術)の的。クラシックなアーチェリーターゲット色の構成:黄色(中心)→赤→青→黒→白という5色同心円は、イギリス式ターゲットに典型的。材質:中心のマットは、ワラ(藁)またはシュロ繊維を巻いた円形構造に布を被せた伝統的な仕様。ヴィクトリア朝〜エドワード朝時代の油ランプ(オイルランプ)のコレクション展示さまざまな形・色・素材のランプが並べられており、当時の生活や美意識を垣間見ることができるのであった。電気が普及する以前、照明は家庭の中で非常に重要なインフラであり、ランプは用途や場所によって使い分けられていたのであろう。クロッケット(Croquet)の用具が展示されているガラスケース。ヴィクトリア朝時代の上流階級の家庭で人気だった屋外娯楽スポーツに使われていた本物の用具。調理台の上に並べられた野菜の模型。セロリ(celery)、小玉キャベツ(cabbage)、レタス(lettuce)またはロメインレタスに似た野菜、ブロッコリー(broccoli)と思われる濃緑の野菜マックロス・ハウス(Muckross House)のキッチン(厨房)展示室の一部であり、ヴィクトリア時代の大邸宅の厨房の様子を忠実に再現したもの。壁の棚にずらりと並ぶのは銅鍋・銅やかん・銅ボウルなどの 銅製の調理器具。銅製の大鍋(copper cauldron or copper jam pan)に近づいて。素材は純銅、内側は錫メッキされているのであろうか?中央の作業台には・回転式のスライサー(手回し式):チーズ、リンゴ、じゃがいもなどを薄くカット。・陶磁器製の器やカバー付き皿:料理の保温と衛生管理に使用。・アイアン製フードカバー(ドーム型):調理済みの料理を保温する蓋で、虫除けや冷却防止などが展示されていた。パントリー(食品貯蔵室)の一角には保存容器類が並ぶ。棚の上段に並ぶ透明なガラス瓶は、ジャム、果物、ピクルス、乾燥ハーブなどを保存するためのもの。棚の中段に並ぶ茶色とベージュの二色使いの容器は、イギリスやアイルランドでよく見られたストーンウェア(石器陶器)ジャーで、内容物はバター、塩、ラード、ピクルス、シロップ漬け果物、ビネガー、麦芽エキス、マスタード など・・・・と。ドーム型の金属製フードカバー(food domes / meat covers)。温かい料理や煮込み料理などをテーブルに出す際、温度を保つため、埃や虫を避けるためのものであろう。19世紀〜20世紀初頭の陶製ドリンクボトル。銘柄:Wheatley’s Old Style Brewed Ginger Beerジンジャービールは19世紀に英国で人気だった炭酸飲料で、ノンアルコールまたは低アルコールの発酵飲料。このような陶器製ボトルは、炭酸を逃さないために使われていたのであろう。19世紀末から20世紀初頭にかけて使用されていた「手回し式洗濯機(ロータリー式洗濯ドラム)」手動式ローラー脱水機(mangle または wringer)。左側に写っているのは、おそらく大型の洗濯用ボイラー(copper boiler)。「Muckross Weavers(マックロス織工房)」の看板。「Muckross Weavers(マックロス織工房)」は、アイルランドの伝統的な手織物(ハンドウィーブ)の技術を守りながら、マックロス・ハウス(Muckross House)の敷地内で営業している工房兼ショップ。奥の壁一面(左)には、様々なデザインの帽子がずらりと並んでいた。ツイード素材のフラットキャップ(ハンチング帽)やバケットハットなど、男女問わず人気のあるスタイルが並んでいた。手前のテーブルには、手編み風のニット帽やカラフルなスカーフもあり、季節に応じた商品展示。手前には、カラフルなウールスカーフやマフラーが積まれており、紫系・青系・チェック柄など、アイルランドの伝統的な色使いが目立っていた。かごの中にはぬいぐるみ(羊モチーフやアルパカのようなデザイン)が多数並び、観光客向けの土産にも人気。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.08.23

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その55):Muckross House・マックロス・ハウス(2/4)

さらに、Muckross House・マックロス・ハウス内の散策を続ける。「Explore Our Collections(私たちのコレクションを探訪してください)」という案内。マックロス・ハウス(Muckross House)内の「Library(図書室)」。壁一面の本棚。背の高い木製の書棚が部屋の壁を覆い、色とりどりの古書がずらりと並んでいた。19世紀の英国貴族の典型的な書斎のような様式で、学術的・装飾的両面で重厚感が。手前にあるクラシックなソファは、英国スタイルを象徴するチェスターフィールド型で、格式高い雰囲気を醸し出していた。約2,000冊以上の本が革装・金箔装飾・布装丁で並び、主に以下のジャンルをカバー。・古典文学(英・仏・ラテン語)・歴史書(イギリス史、アイルランド史、ローマ史など)・宗教書(聖書、説教集、教父文献など)・自然科学(博物学、植物、天文学)・旅行記や地理書(当時の探検記も含む)・美術・建築に関する図録・版画集この図書室は、Muckross House(マックロス・ハウス)の内部にある展示室の一つ。ビクトリア時代に建てられたこの屋敷は、現在は博物館として公開されており、当時の上流階級の生活様式を再現した内装・家具・蔵書などがそのまま保存されていたのであった。天井は格子状の装飾パネル(コファード天井)となっており、ビクトリア時代の上流階級建築に典型的な意匠であると。天井と壁の境界にはスタッコ(漆喰)による細かい葉模様の装飾が施され、豪奢(ごうしゃ)な印象を与えてくれたのであった。「Mr. William Bowers Bourn(ウィリアム・バワーズ・ボーン)」の肖像画。アメリカ・カリフォルニア州の大富豪で、ボーン・ヴィンセント家(Bourn Vincent family)の当主。ボーン氏はカリフォルニア州のEmpire Mine(金鉱山)の所有者として知られ、莫大な富を築いた人物 と。1911年、マックロス・ハウスを娘マウドと娘婿アーサー・ヴィンセント(Arthur Rose Vincent)夫妻のために購入。その後、家族の悲劇(娘マウドの若年死)を経て、1932年にマックロス・エステートをアイルランド政府に寄贈した と。マックロス・ハウスのこの図書室は、19世紀中頃のアイルランド貴族の邸宅における知的・社交的中心空間として設計された。この部屋は単なる読書スペースではなく、「学問・芸術・人付き合い」の場でもあったとのこと。図書室(Library)を別の角度から。左側に大理石の暖炉と金色鏡(オーバーマントルミラー)、暖炉上には花瓶・燭台・陶器などが展示され、花束も飾られていた。キャンドルが2本灯されているクラシカルな燭台があり、その中心には片腕を上げたブロンズ風の人形彫刻が配置されていた。その右には、おそらく歴代の所有者や家族の肖像画などが。右側の燭台とディスプレイ。King Charles II(チャールズ2世)の文字が。チャールズ2世(Charles II, 1630–1685)とは?・イングランド、スコットランド、アイルランドの王(在位:1660年~1685年)。・ピューリタン革命(清教徒革命)後、父チャールズ1世の処刑を経て、王政復古によって即位。・宮廷文化の復興、科学アカデミーの支援(王立協会の設立)などで知られる と。次の部屋は「Billiard Room」。壁面の装飾は鹿の角(トロフィー)。壁の高い位置に立派な鹿の角を2対掲げており、これは狩猟の戦利品(ハンティング・トロフィー)。こうした飾りは、ヴィクトリア朝以降の貴族的アウトドア趣味の象徴であり、特に「Game Room(猟の部屋)」や「Dining Room(食堂)」に多く見られる と。中央には大きな装飾壺、周囲には絵付けされたプレート(皿)が美しく配置されていた。釣りの戦利品としての魚の剥製(サーモン)が下部に飾られていた。別の展示棚であり、さらに豪華で細密な木彫装飾が。そして、青白磁の皿(デルフト風)、伊万里様式風の皿、東洋・洋風を融合させた様々な図柄のプレートが。この展示棚下部のガラスケースにも中型の魚(ブラウントラウト?)の剥製が。左の壁面には18世紀〜19世紀の海戦画、帆船画が4枚飾られており、これは英国貴族の男性的趣味「戦史・軍艦・征服・植民地支配」の象徴であったのだろう。そいて中央にビリヤード台が。移動して。右の額には大きく 「BILLIARDS」 の文字が。これはビリヤードに関する解説文またはルール説明??他の額縁もすべて文章形式で、ビリヤードのルール、マナー、歴史などが解説されている??William Bowers Bourn(ウィリアム・バワーズ・ボーン)の肖像画。・アメリカ・カリフォルニアの鉱山王(Empire Mine所有者)・娘モード・ボーン(Maud Bourn)のために1911年、マックロス・ハウスを購入・娘の早逝(1929年)をきっかけに、1932年にマックロス・エステートを アイルランド政府に寄贈・現在のマックロス・ハウス博物館化の礎を築いた人物そして「メインホール(Great Hall / Entrance Hall)」来館者がまず足を踏み入れる場所であり、建物全体の格式と上流階級の生活様式を象徴する空間。このホールは、建物内での中心的な交差点 ・正面奥右手 → ビリヤードルーム ・階段上 → 主寝室階・展示ギャラリー ・左側 → 図書室、朝食室、ドローイングルーム等カーペットは赤地に金の菱模様の絨毯=格式の象徴。階段にも同柄が続く。木製の壮麗な階段は2階ギャラリーへと通じており、光の入る大窓が設置されていた。天井中央に大型のクリスタルシャンデリア。「Stairs(階段)」案内。メイン階段(Main Staircase)を見上げて。直線+踊り場+直線というL字型の典型的な大邸宅スタイルで、登りながら階下全体を見渡せるようになっていた。手すり部分はツイスト(ねじり)状の挽物(ひきもの)細工で装飾された重厚な木製バラスター(欄干柱)。2階にあったのが「Master Bedroom(主寝室)」。廻り込んで。壁には格式高い服装をした人物の肖像が飾られ、部屋の由緒ある性格を示していた。。豪華な陶磁器の壺(花瓶)は「ドイツのマイセン様式やフランスのセーヴル磁器の影響を受けたものか!?。鹿の頭部の壁飾りにあった。ヴィクトリア朝時代特有の重厚で華やかな柄の絨毯(カーペット)。ベッドの上部には立派な天蓋(キャノピー)があり、側面に美しいカーテンが付いていた。寒さや虫から身を守るためだけでなく、プライバシーの確保や装飾的要素としても重視された。ベッド左側にある3連の衝立(スクリーン)は、着替えやプライベートな作業時に目隠しとして使われたのせあろう。「主寝室(Master Bedroom)」内の窓際に設けられたティーセット付きの小卓。足元のカーペットは、ヴィクトリア朝の「Axminster(アクスミンスター)スタイル」に似た幾何学文様。木製のヘッドボードとフットボードを持ち、青緑色のダマスク柄の布で囲われた天蓋(キャノピー)が特徴的。二脚のアームチェアと一つの足置き(オットマン)が。そして、隣接するNursery(子ども部屋・育児室)へ。写真右手前には小型のベッドが。サイズや高さから見て子供用ベッドであり、幼少期の子どもたちが使用していたもの。白を基調とした軽やかな装飾とシンプルなアイアンまたは木製の構造が特徴。写真左中央には、長方形の小さな角テーブルと、背の低い子供用の椅子が4脚ほど並べられて。手前の白木ベッド(シングル)子ども用。中央にはダークウッドの乳幼児用の柵付きベビーベッド。このような部屋の構成から見て、この空間は単なる「子どもが寝る場所」ではなく、育児・教育・日常生活がすべて行われるNursery(ナーサリー)として設計されていた と。19世紀のアイルランドやイギリスの大邸宅では、上流階級の子どもたちは専用の部屋(Nursery)でナニー(乳母)やガヴァネス(家庭教師)と過ごすことが一般的であった と。「Master Bedroom(主寝室)」に付随するドレッシングルーム(更衣室・洗面室)。左手前には木製の便器チェア(commode chair)。実用的な家具付きトイレ。蓋つき椅子に陶器製のポット(便器)が組み込まれていたのだと。現代の水洗トイレ普及以前に上流階級の室内用として使用された と。中央左には、白い楕円形のバスタブ。ポータブルな寝室用バス(hip bath)。給仕人が湯を運び入れて使用した と。木製の便器チェア(commode chair)に近づいて。左端の肖像画は女性の胸像で、当時のドレスと髪型からヴィクトリア朝中期〜後期の人物か?マックロス・ハウスの歴代の住人の女性の一人か?。中央の風景画2点は湖や山、森を描いたアイルランドの風景画と思われ、ケリー州周辺の景勝地を描いた作品か?。「Emily Julia Keane(エミリー・ジュリア・キーン)」 この女性は、マックロス・ハウスの初代当主ヘンリー・アーサー・ハーバート(1815–1866)の息子、ヘンリー(ハリー)・アーサー・ハーバート(1840–1901)の妻です。すなわち、マックロス・ハウスにおける第2世代の女性当主にあたります と。「Emily Julia Keane (1848 – 1911)wife of Captain Henry (Harry) Arthur Herbert(1840–1901,by John Butler Yeats.」 【エミリー・ジュリア・キーン(1848年–1911年)ヘンリー(ハリー)・アーサー・ハーバート大尉(1840年–1901年)の妻ジョン・バトラー・イェイツによる作品】「The Herberts of MuckrossLarge areas of Munster were seized by the English Crown following the collapse of the Desmond Rebellion in 1583.Three years later Queen Elizabeth I granted lands at Castlelough, near Killarney,to the Welshman Sir William Herbert of St. Julians.By the early eighteenth century members of the Herbert family had settled at Muckross.Henry Arthur HerbertHe was the eldest son of Charles John Herbert (1785-1823) and his wife Louisa Middleton (1796-1828).Henry Arthur Herbert was born at Muckross.By the time Henry was thirteen years of age his parents and younger brother, Charles, had died. Having spent much of his early years in England, Henry inherited the Muckrossestate in 1837 and immediately set about improving the estate. He built new farmbuildings, school and a church in Cloghereen (Muckross) village.Cloghereen (Muckross) July 1833」 【マックロスのハーバート家1583年、デスモンドの反乱の崩壊後、イングランド王室はマンスター地方の広大な土地を接収しました。その3年後、エリザベス1世はキラーニー近郊のキャッスルローの土地を、セント・ジュリアン出身のウェールズ人、サー・ウィリアム・ハーバートに与えました。18世紀初頭までには、ハーバート家の一族がマックロスに定住していました。ヘンリー・アーサー・ハーバートはマックロスで1815年に生まれました。彼はチャールズ・ジョン・ハーバート(1785–1823)とその妻ルイーザ・ミドルトン(1796–1828)の長男として生まれました。ヘンリーが13歳になるまでに、両親と弟チャールズはすでに他界していました。若年期の多くをイングランドで過ごした彼は、1837年にマックロスの領地を相続し、直ちにその改良に取り組みました。彼は新しい農場の建物、学校、そしてクロヒリーン(マックロス)村に教会を建設しました。クロヒリーン(マックロス) 1833年7月】「Mary Balfour & Henry Arthur HerbertMary (1817–1893), daughter of James Balfour and Lady Eleanor Maitland of East Lothian, Scotland was a talented writer and artist.She met Henry Arthur Herbert (1815–1866), while holidaying in Rome with her familyduring the winter of 1835.Charles Balfour had helped to educate Henry at Cambridge University and was thenenjoying a European tour.James Balfour agreed to the marriage of his daughter Mary to Henry as he consideredthe latter to be a responsible, intelligent and admirably wealthy young man.The young couple were married by William Gladstone at the Balfour family home,on the 25th of September 1837.Upon their return to Muckross, Henry and Mary lived in Torc Cottage, before moving into a house that stood at the foot of Torc Mountain.Soon afterwards, William Burn, the Scottish architect, was engaged to design the present Muckross House, which was completed in 1843.」 【メアリー・バルフォアとヘンリー・アーサー・ハーバートメアリー(1817年–1893年)は、スコットランドのイースト・ロージアン出身のジェームズ・バルフォアとレディ・エレノア・メイトランドの娘で、才能ある作家・芸術家でした。彼女は1835年の冬、家族と共にローマで休暇を過ごしていた際に、ヘンリー・アーサー・ハーバート(1815年–1866年)と出会いました。チャールズ・バルフォアはケンブリッジ大学でのヘンリーの教育を助けた人物で、そのときはヨーロッパ旅行中でした。ジェームズ・バルフォアは、ヘンリーのことを責任感があり、知的で、非常に裕福な若者だと考え、娘メアリーとの結婚を承諾しました。若い2人は1837年9月25日、バルフォア家の邸宅でウィリアム・グラッドストン(※後の英国首相)によって結婚式を挙げました。マックロスに戻った後、ヘンリーとメアリーはまずトーク・コテージに住み、その後、トーク山の麓にあった邸宅に移り住みました。その後まもなく、スコットランド人建築家ウィリアム・バーンが現在のマックロス・ハウスの設計を依頼され、1843年に完成しました。】「Muckross – the mid-19th CenturyHenry and Mary enjoyed a high social profile.Henry was elected to the Irish Parliament in 1847 and briefly occupied the position ofChief Secretary for Ireland in 1857.The high point of the Herberts' ownership of Muckross was the visit of Queen Victoria, with members of her family, in August 1861.Thereafter, Henry appears to have suffered from ill-health and he died in February 1866.Mary and Henry had four surviving children.Their eldest son, the so-called Harry, but whose real name was Henry Arthur Herbert(1840–1901), inherited Muckross.Soon after his father's death, Harry married Emily Keane, in 1868, and his mother Maryalso settled in London.Harry and Emily had three children together but were divorced in 1882.」 【マックロス ― 19世紀中頃ヘンリーとメアリーは非常に高い社会的地位を享受していました。ヘンリーは1847年にアイルランド議会の議員に選出され、1857年には短期間ながらアイルランド主席秘書官の職にも就きました。ハーバート家によるマックロス所有の最高潮は、1861年8月にビクトリア女王とその家族が訪問したことでした。その後、ヘンリーは健康を害し、1866年2月に亡くなったとされています。メアリーとヘンリーには4人の子どもが生き残りました。長男は「ハリー」と呼ばれましたが、本名はヘンリー・アーサー・ハーバート(1840–1901)で、マックロスを相続しました。父の死後すぐの1868年、ハリーはエミリー・キーンと結婚し、母メアリーもロンドンに居を構えました。ハリーとエミリーは3人の子どもをもうけましたが、1882年に離婚しました。】この肖像画の人物は「EDWARD AMPHLETT 1824~1887」。ネットから。マックロス・ハウスとは深い結びつきがある人物であるとのこと。「Muckross: the late 19th CenturyFrom the 1870s onwards the Muckross Estate was heavily mortgaged to the Standard Life Assurance Company of Scotland.Following his divorce, Mary Herbert spent time in America and Muckross was let out for its hunting, shooting and fishing.Retired Captain Edward Amphlett periodically leased the estate for this purpose in the late 1870s and 1880s.So too did Mr. Ralph Sneyd, who left the estate in the late 1890s.The Standard Life Assurance Company foreclosed on the Herbert mortgage in 1898. A year later, following another auction that gave rise to Lord Ardilaun, of the Guinness brewing family.He, in turn, sold it in 1911 to Mr. and his wife Agnes. They presented Muckross as a wedding present to their daughter Maud, upon her marriage to Arthur Rose Vincent of CooIanla, County Clare.Following Maud’s early death her parents gifted Muckross to the Irish people.」 【マックロス:19世紀後半1870年代以降、マックロス・エステートはスコットランドのスタンダード生命保険会社に対して多額の抵当権が設定されていました。メアリー・ハーバートが離婚した後、アメリカに滞在することが多くなり、その間マックロスは狩猟・射撃・釣りの目的で貸し出されました。退役大尉エドワード・アンフレット(Edward Amphlett)は、この目的で1870年代後半から1880年代にかけてこの地所を借りていました。その後、ラルフ・スニード氏(Ralph Sneyd)も利用し、1890年代後半に退去しています。1898年、スタンダード生命保険会社はハーバート家の抵当権を差し押さえました。翌年のオークションでは、ギネス醸造家一族のロード・アーディローン(Lord Ardilaun)が購入しました。彼はその後、1911年にマックロスをボーン氏とその妻アグネス(Agnes)に売却しました。夫妻はこれを娘モード(Maud)への結婚祝いとして贈り、彼女はクレア州クーランラのアーサー・ローズ・ヴィンセント(Arthur Rose Vincent)と結婚しました。モードが若くして亡くなった後、両親はこの地所をアイルランド国民へ寄贈しました。】マックロス・ハウス(Muckross House)内の「Children's Staircase(子どもたちの階段)」と呼ばれる階段の上部の様子この階段はおそらく、子ども部屋やナーサリー(nursery)に通じる使用人階段的な役割を果たしていたと考えられます。階段を下る。「Children's Staircase(子どもたちの階段)」の下り方向を撮る。マックロス・ハウス(Muckross House)内に復元・展示されているヴィクトリア時代のトイレ(化粧室)の一室。白い陶製の基礎台(pedestal)の上に、木製の便座と蓋が載せられていた。背後には木製のタンクがあり、内部に水を蓄える構造 と。(early flushing toilet の初期型)。このタイプの便器は19世紀後半~20世紀初頭にかけて広く使用され、上流階級の邸宅に多く見られたのだ と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.08.22

コメント(0)

-

アイルランド・ロンドンへの旅(その54):Muckross House・マックロス・ハウス(1/4)

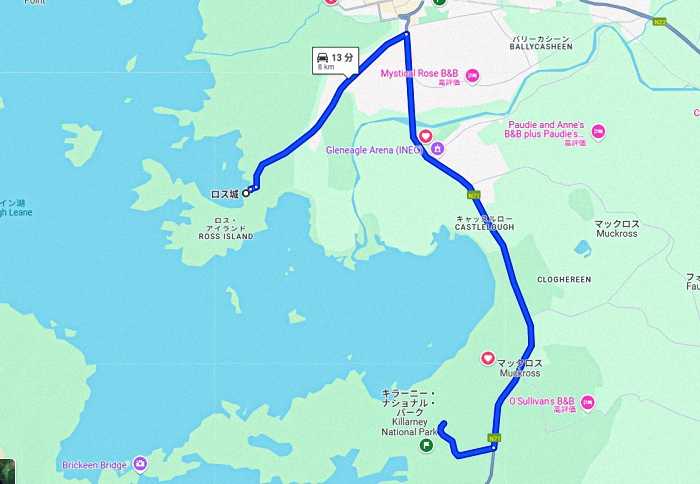

次に訪ねたのは「キラーニー国立公園内」にある「Muckross House・マックロス・ハウス」。ROSS城から「ロス・ロード」そしてN71・リンダ・オブ・ケリーを利用して13knm、約15分で到着。「キラーニー国立公園内」にある「Muckross House・マックロス・ハウス」の正門。キラーニー国立公園内にある「真ん中の湖」湖畔にある広大な邸宅で、19世紀に領主のヘンリー・ヒューバートがヴィクトリア女王を邸宅に招待し、爵位を貰おうと造らせたのだが、女王が夫の急病のため途中で帰ったので爵位を貰えなかったというエピソードがある。緑が多い周囲の風景に溶け込んだヴィクトリア朝の建物。現在では邸宅内の公開、庭園内の散策などが出来、ミュージアムショップやレストランなどが併設された複合施設になっていた。 正門から、駐車場まで約1kmくらいの森林が続いていた。そして駐車場に車を駐め散策開始。ビジターセンター(受付・案内所)が左側に。前庭にはシャベルを手にした農夫の姿が。ビジターセンター(受付・案内所)で13€/人≒2200円/人のチケットを購入。やや高価な入園料なのであった。Muckross Traditional FarmsまたはMuckross Houseの敷地内に設置された「インフォメーション・キオスク(案内小屋)」であっただろうか!? Killarney National Park /Muckross House & Gardens の公式マップ(観光案内板)。番号 名称 内容1 Muckross House 邸宅(本館)2 Entrance to House ハウスの入口3 Gift Shop / Restaurant ギフトショップ・レストラン4 Traditional Farms Entrance トラディショナル・ファームズ入口5 Coach Park 観光バス駐車場6 Craft Workshops クラフト体験工房7 Camper Van Park キャンピングカー駐車場8 Jarvey Stand 馬車乗り場(ジャーヴィー)9 Gardens 庭園エリア10 Rockery 岩園風の造園(ロックガーデン)11 Arboretum 樹木園(植物園)12 Boat House 湖畔のボートハウスMuckross House(マックロス・ハウス)本館の芝生庭園に設置された現代彫刻作品。黒く変色・風化していたが、木製のようであった。タイトル「Echoes(反響、残響)」。作者のJoseph Sloan(ジョセフ・スローン)は、アイルランドまたは英国で活動した現代彫刻家で、自然素材や抽象フォルムを用いた作品で知られていると。。彫刻作品「Echoes(反響、残響)」の先から見た「Muckross House(マックロス・ハウス)本館」。 ・建築様式:チューダー・リヴァイヴァル(Tudor Revival)様式 ・19世紀中頃の流行建築で、石造の重厚な造りと高い煙突群が特徴。・屋根:切妻と急勾配の屋根が組み合わさり、複雑な構造・煙突:高くそびえる複数の石造煙突は、ヴィクトリア時代の邸宅の象徴的意匠・窓:複層構造で装飾の少ない石枠のサッシュ窓・入口周辺:中央に見える淡緑色のドアがサブエントランスまたはスタッフ用入口・背景:マグリリカディ山脈(MacGillycuddy's Reeks)などキラーニー国立公園の自然が広がる移動して。・建設年:1843–1849年・建築家:William Burn(スコットランドの著名建築家)による設計・所有者:もとはヘンリー家(Henry family)、その後ヴィンセント・トワーム家を経て、 1932年にアイルランド政府へ寄贈・特記事項:1861年、ヴィクトリア女王が訪問し、その滞在に備えて大改装が施された と。サービス棟への通用門.Muckross House(マックロス・ハウス)開館60周年(1964–2024)を記念する展示パネル。・1964年 Dr. Frank Mitchell and the Trustees open Muckross House to the public. (フランク・ミッチェル博士と管理団体により、マックロス・ハウスが一般公開される。)・1970年代 Development of craft & stable exhibits (クラフト展示(手工芸)と馬屋の展示の整備が進められる。)・1980年代 Restoration of Muckross House (マックロス・ハウスの修復工事が行われる。)・1990年代 Opening of Muckross Traditional Farms (マックロス・トラディショナル・ファームズ(伝統農場)の開園)・2000年代 Addition of the Garden Restaurant, craft workshops, gift shop & Muckross Archival Centre (ガーデンレストラン、クラフト工房、ギフトショップ、資料アーカイブセンターが 追加整備される。)Muckross House(マックロス・ハウス)受付とチケット売場の案内標識。アイルランドの公式標識は、母国語であるアイルランド語(Gaeilge)を上段・英語を下段に表記することが法律で義務付けられているとのこと。本館のチケット受付棟。緑の扉の右側が入場受付(チケットカウンター)の入り口であり、観光客はここでチケットを購入して館内見学へ進むのであった。Muckross House(マックロス・ハウス)本館の中庭(Courtyard)に面した一角。来訪者の受付・案内機能や展示室、ギフトショップ等が設けられている場所。Muckross House(マックロス・ハウス)の館内見学ルートの出入口付近に設けられた撮影スポット兼入退出案内エリア。Muckross House(マックロス・ハウス)の正面全景写真。Muckross House(マックロス・ハウス)内部のダイニングルーム(Dining Room)を写したパネル。この後に訪ねたのであった。壁紙:深紅のダマスク柄(織物風の高級壁紙) → ヴィクトリア時代中〜後期に流行した豪華装飾スタイル天井:漆喰装飾による幾何学的なモールディング → 吊るされたシャンデリア(クリスタル)との調和が美しい照明:キャンドルスタンド型のランプとシャンデリア → 現代的照明に改装されているが、19世紀の雰囲気を再現Muckross House(マックロス・ハウス)内部の「ハンティング・ホール(Hunting Hall / Trophy Room)」または「玄関ホール(Entrance Hall)」に相当する空間のパネル写真。壁の装飾 鹿の角や剥製が多数掲げられており、狩猟文化(ハンティング・ロッジ)を象徴額装 風景画や肖像画が複数飾られ、邸宅の格式と趣味を示す家具 大型のキャビネット(飾り棚)やアームチェア、丸テーブルなど天井 モールディングで装飾された幾何学天井と中央の大型シャンデリア床 赤地に白のパターンを持つ厚手のカーペット(絨毯)Muckross House & Gardens(マックロス・ハウスと庭園) の由来と所有の変遷を説明する壁面レリーフの一部「Muckross House & GardensCompleted in 1843 for Henry Arthur Herbert and his wife Mary Balfour.Purchased by Lord Ardilaun, of the Guinness family, 1899.Purchased by William and Agnes Bowers Bournas a wedding present for their daughter Maud, 1911.Presented to the Irish People in memory of Maud byher parents and husband, Arthur Rose Vincent, 1932.」【マックロス・ハウスと庭園1843年、ヘンリー・アーサー・ハーバートとその妻メアリー・バルフォアのために完成。その後、ギネス家のアーディローン卿により1899年に購入。さらに1911年、ウィリアム&アグネス・バワーズ・ボーン夫妻が娘モードの結婚祝いとしてこの邸宅を購入。そして1932年、娘モードの追悼として、彼女の両親と夫アーサー・ローズ・ヴィンセントにより、アイルランド国民に寄贈された。】と。大理石製胸像。「Arthur Edward Guinness(アーサー・エドワード・ギネス)初代アーディローン男爵(1st Baron Ardilaun)(1840–1915)」 近づいて。・アイルランドのビール醸造王ギネス家の一族・慈善活動家、政治家、地主として活動・1899年にMuckross Houseを購入・ダブリンのSt. Stephen’s Green 公園を整備して市民に開放した功績でも知られる・タイトル「Baron Ardilaun(アーディローン男爵)」は1880年に与えられたもの「Arthur Edward Guinness1st Baron Ardilaun(1840 – 1915)By Sir Thomas Farrell, R.H.A.」 【アーサー・エドワード・ギネス初代アーディローン男爵(1840年 – 1915年)制作:サー・トマス・ファレル(アイルランド王立美術アカデミー会員)】「Muckross House(マックロス・ハウス)」の歴史を年代順に説明した年表。近づいて。「The Muckross House Story(マックロス・ハウスの物語)1843BUILT BY THE HERBERT FAMILYハーバート家によって建設される1861VISIT OF QUEEN VICTORIAヴィクトリア女王の訪問1866DEATH OF HENRY ARTHUR HERBERTヘンリー・アーサー・ハーバード死去1898FORECLOSURE ON HERBERT MORTGACEハーバード家の抵当権が差し押さえられる1899PURCHASED BY LORD ARDILAUNアーディローン卿が購入1911PURCHASED BY BOURN VINCENT FAMILYボーン・ヴィンセント家が購入1929DEATH OF MAUD BOURN VINCENTモード・ボーン・ヴィンセント死去1933IRELAND'S VERY FIRST NATIONAL PARKアイルランド初の国立公園となる1964MUCKROSS HOUSE OPENS AS A MUSEUMマックロス・ハウス、博物館として開館2024CELEBRATING 60 YEARS OF MUCKROSS HOUSE AS A MUSEUM博物館としてのマックロス・ハウス60周年を祝う」 Muckross House(マックロス・ハウス)内部の展示ケースの一部で、ヴィクトリア朝時代の子ども用おもちゃやミニチュア家具が収められたコレクション。左:三輪型の子ども用ペダル車(ペダル・トライシクル)右:19世紀~20世紀初頭の大型算盤(アバカス) このサイズは特に「デモンストレーション用(教育者が使う大型モデル)」である可能性が高い と。アンティークの子ども用ベビーカー(ドール・プラム/ドール・キャリッジ)とその中のビスクドール(磁器人形)。Muckross House(マックロス・ハウス)が取得したミュージアム認証証明書(Museum Standards Programme for Ireland)。Muckross HouseMuseum Standards Programme for Ireland(アイルランド博物館標準化プログラム)Administered byThe Heritage Council(主管:アイルランド遺産評議会)Date of Accreditation:13 July 2023(認証日:2023年7月13日)Muckross House Research Library(マックロス・ハウス調査図書館)が取得したミュージアム認証証明書。Muckross House Research LibraryMuseum Standards Programme for Ireland(マックロス・ハウス調査図書館)(アイルランド博物館標準化プログラム)認証日:13 July 2023(2023年7月13日)展示ケースの中には、上流階級のピクニック装備やアウトドア用品をテーマにしたコレクションが収められていた。「Gun Room」と。この部屋は?ヴィクトリア朝時代らしい重厚な木製テーブル。机上の黒い箱は銃器ケース?散弾銃の道具類(銃身ブラシ、オイル等)が入っていた?暖炉(ファイヤープレイス)と鏡(マントルミラー)。白鳥(おそらくコブハクチョウ / Mute Swan)の剥製(はくせい)標本。「Gun Room(ガン・ルーム)」 を写したもの。典型的な19世紀上流階級の狩猟文化と自然史趣味を反映した空間 と。中央上部:巨大な角(Irish Elk または Giant Deer のレプリカ) ・絶滅した「アイルランドヘラジカ(Megaloceros giganteus)」の角 ・多くのカントリーハウスで飾られる象徴的アイテム(特にアイルランド)右上:赤鹿の首掛け剥製(Red Deer) ・アイルランド最大の現存野生動物 ・キラーニー国立公園周辺で見られた種と一致 ・狩猟の成果=名誉とされ、ガンルームに飾られている と。こちらの壁にも。右:Irish (Kerry) Mountain Goat / アイリッシュ(ケリー)・マウンテン・ゴートの剥製左:Red Deer Stag(アカシカ雄)の角。「Gun Room(ガン・ルーム)」内を移動して。Muckross House(マックロス・ハウス)の中でも特に豪華な部屋の一つ、「ヴィクトリア朝様式のダイニング・ルーム(Dining Room)」濃紅色のダマスク柄の壁紙が空間に重厚さと格式を与えていた。壁には肖像画(おそらく歴代の家主や貴族、軍人)が多数飾られており、系譜・権威・伝統を強調しているのであった。ダイニング・ルームの壁面の装飾と暖炉まわりの様子。様々な絵画が飾られていた。イングランド国王・ジェームズ1世(James I, 1566–1625) の有名な戴冠肖像画(coronation portrait)。・生没年:1566年 – 1625年・統治: ・スコットランド王(ジェームズ6世)として:1567年〜1625年 ・イングランド王・アイルランド王(ジェームズ1世)として:1603年〜1625年・王朝:ステュアート朝の初代イングランド王サイドボード(sideboard)と銀器類(Silverplate / Electroplated Silverware)そしてその上部に飾られた肖像画。この絵画は、アイルランド・ケリー州のキラーニー周辺、とくにマックロス・ハウス(Muckross House)のある地域の風景を描いたものである と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・

2025.08.21

コメント(0)

-

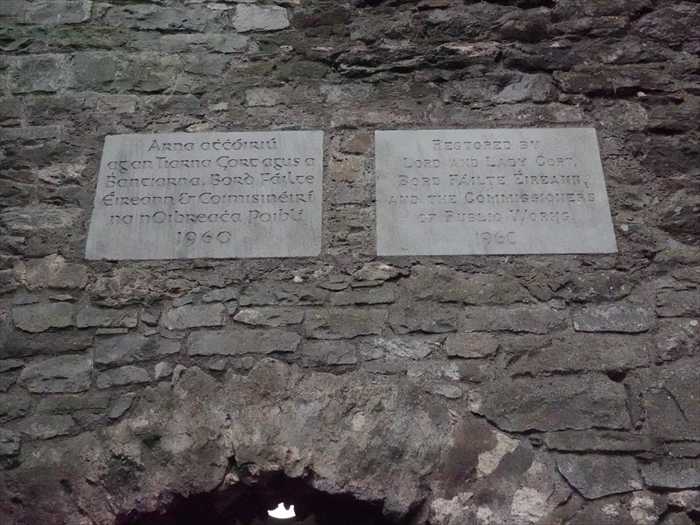

アイルランド・ロンドンへの旅(その53):Ross Castle・ロス城 へ(2/2)