PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 偉人・画家・聖人

訂正を入れました。

さて、昨年に引き続き、19世紀の英国画壇で起きたラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood/P.R.B.) 後編です。今回は追随した第2グループとラファエル前派のもたらした影響と言うあたりかな?

P.R.B.自体の活動はほんの5年。でも彼らの絵画への姿勢は英国画壇に革新をもたらした。

追随した者らも現れた。少なからず影響を受けた者は数知れず。また絵画のみならず、彼らが社会に与えた影響もある。

19世紀の英国を紹介するのに、彼らの活動は微妙に外せない部分でもあるのです。

今回も盛り沢山です。

ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood) 2 バーン=ジョーンズとモリス

文芸書の発行とイラストレーター(Illustrator)の誕生

画家とイラストレーター

新色の発売

※ 最初にビアズリーの才能を見つけて美術学校に行く事を勧めたのはエドワード・バーン=ジョーンズでした。

でもモリスに彼の絵を勧めたのは評論家のエイマー・ヴァランス。しかしモリスには断られたので、次ぎにロバート・ロスが紹介される。ロバート・ロスからワイルドに繋がるようです。

ビアズリーはいろんな人に助けられてきたようです。

そこに、同志の助け合いも垣間見られます。

そこに、同志の助け合いも垣間見られます。

さて、昨年に引き続き、19世紀の英国画壇で起きたラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood/P.R.B.) 後編です。今回は追随した第2グループとラファエル前派のもたらした影響と言うあたりかな?

P.R.B.自体の活動はほんの5年。でも彼らの絵画への姿勢は英国画壇に革新をもたらした。

追随した者らも現れた。少なからず影響を受けた者は数知れず。また絵画のみならず、彼らが社会に与えた影響もある。

19世紀の英国を紹介するのに、彼らの活動は微妙に外せない部分でもあるのです。

今回も盛り沢山です。

ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood) 2 バーン=ジョーンズとモリス

文芸書の発行とイラストレーター(Illustrator)の誕生

画家とイラストレーター

新色の発売

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス

テート・ブリテン(Tate Britain)

ローレンス・アルマ=タデマ(Lawrence Alma-Tadema)

ソロモン・ジョセフ・ソロモン(Solomon Joseph Solomon RA)

アレクサンドル・カバネル(Alexandre Cabanel)

アルバート・ジョゼフ・ムーア(Albert Joseph Moore)

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~1898年)

ラファエル前派兄弟団に追随した第2グループ

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)

モリス商会のタペストリー(tapestries) 聖杯(Holy Grail) Vr2

モリス商会の Stained glass window(ステンドグラスの窓)

ウィリアム・モリス(William Morris)

モリス商会のテキスタイル (printed textile)

アーサー王と円卓の騎士(King Arthur and the Knights of the Round Table)

モリス・マーシャル・フォークナー商会の役割

ラファエル前派からデカダンに向かったシメオン・ソロモン

シメオン・ソロモン(Simeon Solomon)(1840年~1905年)

ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)から

※ 今回、目次は作品名でなく画家の名前で入れました。

文芸書の発行とイラストレーター(Illustrator)の誕生

活版印刷が1445年に確立されると、以降、聖書の印刷、学術書の印刷など社会に果たす役割は増えていく。だが、それでもまだ庶民が手にするにはほど遠いもの。

テート・ブリテン(Tate Britain)

ローレンス・アルマ=タデマ(Lawrence Alma-Tadema)

ソロモン・ジョセフ・ソロモン(Solomon Joseph Solomon RA)

アレクサンドル・カバネル(Alexandre Cabanel)

アルバート・ジョゼフ・ムーア(Albert Joseph Moore)

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~1898年)

ラファエル前派兄弟団に追随した第2グループ

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)

モリス商会のタペストリー(tapestries) 聖杯(Holy Grail) Vr2

モリス商会の Stained glass window(ステンドグラスの窓)

ウィリアム・モリス(William Morris)

モリス商会のテキスタイル (printed textile)

アーサー王と円卓の騎士(King Arthur and the Knights of the Round Table)

モリス・マーシャル・フォークナー商会の役割

ラファエル前派からデカダンに向かったシメオン・ソロモン

シメオン・ソロモン(Simeon Solomon)(1840年~1905年)

ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)から

※ 今回、目次は作品名でなく画家の名前で入れました。

文芸書の発行とイラストレーター(Illustrator)の誕生

活版印刷が1445年に確立されると、以降、聖書の印刷、学術書の印刷など社会に果たす役割は増えていく。だが、それでもまだ庶民が手にするにはほど遠いもの。

18世紀になると哲学者や詩人も本を出版。でもまだ上層の貴族階級のもの?

それが庶民にいつ頃降りたか? は定かでない。

識字率の問題もあるからね。

以前フランス革命の直前にプリントのビラや小冊子が街に多数現れて、在る事、無い事、スキャンダラスな情報に惑わされた庶民が革命を起こす機動になったと紹介した。

それを考えると 18世紀末には、印刷物はかなり庶民の身近な物になりつつあったのかと思う 。

※ 「マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃」の中、「革命をあおったマスコミ」で紹介。

リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

以前「世紀末の画家ビアズリーとサロメ(Salomé)」で紹介した オーブリー・ビアズリー(Aubrey Beardsley)(1872年~1898年)は挿絵画家としてスタート した。

画家と言うよりイラストレーターとして作品を発表。

また、やはり以前「ダンテの描いた地獄の図 & 法務省を語る詐欺師」で紹介した 英国の詩人であり画家?であるウィリアム・ブレイク(William Blake) (1757年~1827年)は1788年、詩と画像を一枚の銅版画に載せると言う「彩色版画(Illuminated Printing)」を考案。

これにより ブレイクは自身の銅販画の印刷機で自分の本を印刷する事を可能にした。

彼は版画家ではあるが、認知は画家と言うよりはイラスイトレーターだ 。

リンク 世紀末の画家ビアズリーとサロメ(Salomé)

リンク ダンテの描いた地獄の図 & 法務省を語る詐欺師

ラファエル前派を創始したメンバーの3人は国立美術学校、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts, RA)のメンバーで正統な筋の画学生 であったが、彼らラファエル前派が求めた画題こそ、まさに小説や詩などの印刷本の挿絵に同じなのである。

画家とイラストレーター

彼ら以前は、画家と呼ばれる者には厳格な定義があった。中世来確立された手法により伝統的な古典画を描き、かつアカデミーに認められた者

である。

彼ら以前は、画家と呼ばれる者には厳格な定義があった。中世来確立された手法により伝統的な古典画を描き、かつアカデミーに認められた者

である。

ここには 画家と簡易に絵を描く絵師との厳格な差が存在していた。

※ ラファエル前派の活動は、まだ画家となっていない画家の卵が画壇に殴り込みをかけたのに近い。

彼らの中でも、ジョン・エヴァレット・ミレー(John Everett Millais)(1829年~1896年)はアカデミーも認める画家となれたが・・。

話しを活版印刷に戻すと、 本の出版が増えた事が多きいのだろうが、 産業革命が作興(さっこう)する世にあって絵の需要は商業分野にも増えて行った。

文学や小説、詩集に挿絵(イラスト)は付きものとなる。また街角に絵付きのデザインポスターが出現するのもこの頃 だ。

19世紀の英国では中世騎士物語の「アーサー王伝と円卓の騎士(King Arthur and the Knights of the Round Table)」に始まる文芸物。それらに刺激を受けた詩文。

ウィリアム・シェイクスピア(William Shakespeare)(1564年~1616年)戯曲「ハムレット (Hamlet)」、「ロメオとジュリエット(Romeo and Juliet)」、「夏の世の夢(A Midsummer Night's Dream)」など英国古典文学の書が次々出版される。

「ハムレット (Hamlet)のオフィーリア(Ophelia)などのヒロインはラファエル前派らのテーマとなって多数描かれたのもこの影響だろう。

つまり19世紀、 産業革命と共に社会のステージが上がり識字率も上がった? 文芸書の出版が増え、同時に挿絵による絵の需要も増えて行った

と思われる。

つまり19世紀、 産業革命と共に社会のステージが上がり識字率も上がった? 文芸書の出版が増え、同時に挿絵による絵の需要も増えて行った

と思われる。

※ 以前私の所持品として紹介したオーブリー・ビアズリー(Aubrey Beardsley)の額絵はそうした本の挿絵部分を切り取って販売されたものだ。

因みに、私の場合、挿絵画への興味から作品に入った場合もある。素敵な絵は中身への興味をかき立てるのに十分な宣伝効果があるからね。

絵の具の新色の発売

以前、「ナポレオン(Napoléon) 3 ヒ素中毒説とParis Green」の所、「美しいグリーンの顔料の発明とナポレオン」の中で紹介しているが、 18世紀から19世紀はたくさんの発明により顔料が増えた時代 なのです。

新発見の鉱物や化学合成によって顔料が作られ、絵の具の新色が多数生まれた 。

※ 年表も少しナポレオンの所で紹介しています。

批評家の ジョン・ラスキン(John Ruskin)は、ラファエル前派らの絵を「風変りではあるが、素晴らしいデッサンの仕上がり、色彩の輝かしさ、自然の細部に対する注意深さ。」とタイムズ紙に擁護の評論を寄せた。

※ ジョン・ラスキン(John Ruskin)(1819年~1900年)

「色彩の輝かしさ」に関しては、まさに新しい絵の具を使った事による効果だろう。

「色彩の輝かしさ」に関しては、まさに新しい絵の具を使った事による効果だろう。

ラファエル前派以外の画家らも当然、新しいカラーの絵の具を使ったと思われる。

だから色彩に関しては、必ずしもラファエル前派に追随した訳ではないだろう。

実際、印象派の画家らがまさに好んで使ったのが明るい新色。

むしろそうした絵の具が発売されたからこそ、鮮やかに彩られた印象派が誕生したと言ってもいいだろう。

そう言えばゴッホの弟テオが新色の絵の具が出ると喜んで兄の元に届けていたっけ。

因みに、くすんでいないライトなグリーン。シェーレグリーンやパリスグリーンは印象派やヴィクトリア朝の画家らもよく使ったカラーであるが実はヒ素から造られていた。「ナポレオン(Napoléon) 3 ヒ素中毒説とParis Green」はそんなお話です。

産業革命期の新時代のカラーに対して、 以前は自然の鉱物や貝や草木をすりつぶしたりして顔料が作られていたから、どうしてもカラーは暗色になりがち。古典画の色が暗色なのは致し方ない のである。

アカデミーはもしかしたら絵の具さえも、昔ながらの絵の具を使用するよう学生に言っていたのかも。

つまり、19世紀、化学合成により絵の具の新色が増えたと言う事は、当然描かれる絵も様相を大きく変える事になったし、それは必然であったと言うことです。

つまり、19世紀、化学合成により絵の具の新色が増えたと言う事は、当然描かれる絵も様相を大きく変える事になったし、それは必然であったと言うことです。

産業革命に対しては諸々批判もあるが、「社会の色」と言う点で考察すると世の中は明らかに明るくなったのである。

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス

ウォーターハウスは両親ともに画家であり、ローマを拠点にしていた父親の影響を多分に受けて1870年には 英国のロイヤル・アカデミーに入学。そこで

ジョン・エヴァレット・ミレー

やサー ローレンス アルマ タデマ に指導されていた?

と思われる。つまり、 元々正統派の画家

なのです。それが庶民にいつ頃降りたか? は定かでない。

識字率の問題もあるからね。

以前フランス革命の直前にプリントのビラや小冊子が街に多数現れて、在る事、無い事、スキャンダラスな情報に惑わされた庶民が革命を起こす機動になったと紹介した。

それを考えると 18世紀末には、印刷物はかなり庶民の身近な物になりつつあったのかと思う 。

※ 「マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃」の中、「革命をあおったマスコミ」で紹介。

リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

以前「世紀末の画家ビアズリーとサロメ(Salomé)」で紹介した オーブリー・ビアズリー(Aubrey Beardsley)(1872年~1898年)は挿絵画家としてスタート した。

画家と言うよりイラストレーターとして作品を発表。

また、やはり以前「ダンテの描いた地獄の図 & 法務省を語る詐欺師」で紹介した 英国の詩人であり画家?であるウィリアム・ブレイク(William Blake) (1757年~1827年)は1788年、詩と画像を一枚の銅版画に載せると言う「彩色版画(Illuminated Printing)」を考案。

これにより ブレイクは自身の銅販画の印刷機で自分の本を印刷する事を可能にした。

彼は版画家ではあるが、認知は画家と言うよりはイラスイトレーターだ 。

リンク 世紀末の画家ビアズリーとサロメ(Salomé)

リンク ダンテの描いた地獄の図 & 法務省を語る詐欺師

ラファエル前派を創始したメンバーの3人は国立美術学校、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts, RA)のメンバーで正統な筋の画学生 であったが、彼らラファエル前派が求めた画題こそ、まさに小説や詩などの印刷本の挿絵に同じなのである。

画家とイラストレーター

ここには 画家と簡易に絵を描く絵師との厳格な差が存在していた。

※ ラファエル前派の活動は、まだ画家となっていない画家の卵が画壇に殴り込みをかけたのに近い。

彼らの中でも、ジョン・エヴァレット・ミレー(John Everett Millais)(1829年~1896年)はアカデミーも認める画家となれたが・・。

話しを活版印刷に戻すと、 本の出版が増えた事が多きいのだろうが、 産業革命が作興(さっこう)する世にあって絵の需要は商業分野にも増えて行った。

文学や小説、詩集に挿絵(イラスト)は付きものとなる。また街角に絵付きのデザインポスターが出現するのもこの頃 だ。

19世紀の英国では中世騎士物語の「アーサー王伝と円卓の騎士(King Arthur and the Knights of the Round Table)」に始まる文芸物。それらに刺激を受けた詩文。

ウィリアム・シェイクスピア(William Shakespeare)(1564年~1616年)戯曲「ハムレット (Hamlet)」、「ロメオとジュリエット(Romeo and Juliet)」、「夏の世の夢(A Midsummer Night's Dream)」など英国古典文学の書が次々出版される。

「ハムレット (Hamlet)のオフィーリア(Ophelia)などのヒロインはラファエル前派らのテーマとなって多数描かれたのもこの影響だろう。

需要の増す挿絵、それらの絵、全てを画家が担ったわけではない。むしろここに 画家とは呼ばれない商業分野専門の絵師も誕生 する。

需要の増す挿絵、それらの絵、全てを画家が担ったわけではない。むしろここに 画家とは呼ばれない商業分野専門の絵師も誕生 する。

イラストレーター(Illustrator)の定義は今も曖昧な気がするが、商業的には伝える目的が果たせれば良いわけで素人絵師が相当数あらわれたと思われる。

前回紹介したダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)(1828年~1882年)は、自ら詩作し、自ら挿絵しているが、彼の場合は元々エリート校の画学生ではあったけどね。

前回紹介したダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)(1828年~1882年)は、自ら詩作し、自ら挿絵しているが、彼の場合は元々エリート校の画学生ではあったけどね。

※ 以前私の所持品として紹介したオーブリー・ビアズリー(Aubrey Beardsley)の額絵はそうした本の挿絵部分を切り取って販売されたものだ。

因みに、私の場合、挿絵画への興味から作品に入った場合もある。素敵な絵は中身への興味をかき立てるのに十分な宣伝効果があるからね。

絵の具の新色の発売

以前、「ナポレオン(Napoléon) 3 ヒ素中毒説とParis Green」の所、「美しいグリーンの顔料の発明とナポレオン」の中で紹介しているが、 18世紀から19世紀はたくさんの発明により顔料が増えた時代 なのです。

新発見の鉱物や化学合成によって顔料が作られ、絵の具の新色が多数生まれた 。

※ 年表も少しナポレオンの所で紹介しています。

批評家の ジョン・ラスキン(John Ruskin)は、ラファエル前派らの絵を「風変りではあるが、素晴らしいデッサンの仕上がり、色彩の輝かしさ、自然の細部に対する注意深さ。」とタイムズ紙に擁護の評論を寄せた。

※ ジョン・ラスキン(John Ruskin)(1819年~1900年)

ラファエル前派以外の画家らも当然、新しいカラーの絵の具を使ったと思われる。

だから色彩に関しては、必ずしもラファエル前派に追随した訳ではないだろう。

実際、印象派の画家らがまさに好んで使ったのが明るい新色。

むしろそうした絵の具が発売されたからこそ、鮮やかに彩られた印象派が誕生したと言ってもいいだろう。

そう言えばゴッホの弟テオが新色の絵の具が出ると喜んで兄の元に届けていたっけ。

因みに、くすんでいないライトなグリーン。シェーレグリーンやパリスグリーンは印象派やヴィクトリア朝の画家らもよく使ったカラーであるが実はヒ素から造られていた。「ナポレオン(Napoléon) 3 ヒ素中毒説とParis Green」はそんなお話です。

産業革命期の新時代のカラーに対して、 以前は自然の鉱物や貝や草木をすりつぶしたりして顔料が作られていたから、どうしてもカラーは暗色になりがち。古典画の色が暗色なのは致し方ない のである。

アカデミーはもしかしたら絵の具さえも、昔ながらの絵の具を使用するよう学生に言っていたのかも。

産業革命に対しては諸々批判もあるが、「社会の色」と言う点で考察すると世の中は明らかに明るくなったのである。

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス

ウォーターハウスの作品は古代ローマやギリシアの神話のテーマが多い。それは師のサー ローレンス アルマ タデマの影響か? は不明ですが、英国文学からの作品も多数描いています。そのあたりはジョン・エヴァレット・ミレーの影響か?

ウォーターハウスが後期ラファエル前派に入れられる? のはそうした理由

で多分に指導なり影響を受けた事が作品に繁栄されているからなのでしょう。

ウォーターハウスが後期ラファエル前派に入れられる? のはそうした理由

で多分に指導なり影響を受けた事が作品に繁栄されているからなのでしょう。

今回、最初に紹介するThe Lady of Shalott (1888年)はテイト、ブリテン(Tate Britain)で直接撮影した作品です。確かにこの作品はミレーが意識されている。モチーフのみならず細部まで描かれた自然も・。

ウォーターハウスの作品は古代ローマやギリシアの神話のテーマが多い。それは師のサー ローレンス アルマ タデマの影響か? は不明ですが、英国文学からの作品も多数描いています。そのあたりはジョン・エヴァレット・ミレーの影響か?

今回、最初に紹介するThe Lady of Shalott (1888年)はテイト、ブリテン(Tate Britain)で直接撮影した作品です。確かにこの作品はミレーが意識されている。モチーフのみならず細部まで描かれた自然も・。

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス(John William Waterhouse)(1849年~1917年)

The Lady of Shalott 1888年

所蔵 Tate Britain

The Lady of Shalott(シャロットの貴婦人)

※ (Elaine of Astolat)(アストラットの美女)

詩人アルフレッド・テニスン(Alfred Tennyson)(1809年~1892年)がアーサー王伝を元に書いた悲恋のストーリー 。

詩の主人公シャロット姫はアストラット出身の貴族。バーナード(Bernard)家からは兄(Lavaine and Tirre)がアーサー王の円卓の騎士に名を連ねている。

彼女は馬上槍試合で偶然ランスロット卿に合い恋をする。

彼もまた円卓の騎士の1人。

ランスロット卿はアーサー王伝の中ではアーサー王の妃であるギネヴィアと不倫関係にあった事から?

ランスロット卿は彼女の思いには応えられない?

シャロット姫は片思いの恋煩いで死んでしまう。

ランスロット卿への想いを綴った手紙を胸にその亡骸は小舟に乗りアーサー王らの居るキャメロット(Camelot)城までたどり付く。

アーサー王や円卓の騎士はそれを知り涙すると言うお話だ。

まさに詩に絵が付けられた作品である。 絵は無言で詩を語っている。

絵では生きているシャロット姫であるが実際は亡骸。

本来は黄泉の国に向かうべきなのに敢えてキャメロット(Camelot)へ?

実はアーサー王の時代(実在ではないが6世紀頃と推定される。)、亡くなると遺骸は船の聖棺に葬られていた。だから船はあながち間違いではない。

シャロット姫に焦点を当てたテニスンもだけど物語がより深くなる絵ですね。ラファエロ前派の絵は、興味をそそる絵が多いのです。

アーサー王と円卓の騎士の物語は小学生の時に読んでいたけどラファエロ前派の絵に会うまでシャロット姫の事は全然記憶になかった。

小学生時代に恋愛に興味は無かったからね。それより円卓のサイズや円卓をどう運んでいたのかの方が気になっていた私・・

そもそもアーサー王の話しは、もともとケルト伝承の話し。それ故、これと言った正解の話しはなく、中世以降に吟遊詩人により創作され追加された話しも多分にあると思われる。物語に一貫性が無いと言われるのもそうした理由だろう。

そもそもアーサー王の話しは、もともとケルト伝承の話し。それ故、これと言った正解の話しはなく、中世以降に吟遊詩人により創作され追加された話しも多分にあると思われる。物語に一貫性が無いと言われるのもそうした理由だろう。

11世紀、また15世紀にはトマス・マロリー(Thomas Malory)が順番にまとめて編纂しているが・・。

だから逆にテニスンも、ラファエロ前派の画家らも創作しやすいと言う利点はあったのです。

ラファエロ前派らは最初に聖書をモチーフにして失敗した。聖書はいじっちゃいけないのです。これに関しては、彼らがどう感じたとかは不要の産物。だから彼らは総攻撃で叩かれたのだ。

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス(John William Waterhouse)(1849年~1917年)

Ophelia(オフィーリア) 1894年

所蔵 Private collection

画像はウィキメディアから借りました。

前回紹介したジョン・エヴァレット・ミレー(John Everett Millais)(1829年~1896年)のOphelia(オフィーリア)は1852年作。ウォーターハウスは当然その作品を見ているはず。

まさに詩に絵が付けられた作品である。 絵は無言で詩を語っている。

絵では生きているシャロット姫であるが実際は亡骸。

本来は黄泉の国に向かうべきなのに敢えてキャメロット(Camelot)へ?

実はアーサー王の時代(実在ではないが6世紀頃と推定される。)、亡くなると遺骸は船の聖棺に葬られていた。だから船はあながち間違いではない。

シャロット姫に焦点を当てたテニスンもだけど物語がより深くなる絵ですね。ラファエロ前派の絵は、興味をそそる絵が多いのです。

アーサー王と円卓の騎士の物語は小学生の時に読んでいたけどラファエロ前派の絵に会うまでシャロット姫の事は全然記憶になかった。

小学生時代に恋愛に興味は無かったからね。それより円卓のサイズや円卓をどう運んでいたのかの方が気になっていた私・・

11世紀、また15世紀にはトマス・マロリー(Thomas Malory)が順番にまとめて編纂しているが・・。

だから逆にテニスンも、ラファエロ前派の画家らも創作しやすいと言う利点はあったのです。

ラファエロ前派らは最初に聖書をモチーフにして失敗した。聖書はいじっちゃいけないのです。これに関しては、彼らがどう感じたとかは不要の産物。だから彼らは総攻撃で叩かれたのだ。

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス(John William Waterhouse)(1849年~1917年)

Ophelia(オフィーリア) 1894年

所蔵 Private collection

画像はウィキメディアから借りました。

前回紹介したジョン・エヴァレット・ミレー(John Everett Millais)(1829年~1896年)のOphelia(オフィーリア)は1852年作。ウォーターハウスは当然その作品を見ているはず。

※ Ophelia(オフィーリア)はウィリアム シェイクスピア(William Shakespeare)(1564年~1616年)の悲劇「ハムレット(Hamlet)」の中で悲劇的な死を迎える女性

。

脇役の彼女をメインに扱った本作はまさに画家の創造の産物。

悲哀を現したミレーの水中のオフィーリアに対して

実はウォターハウスは複数のオフィーリアを描いている。

最初のオフィーリアは1888 年ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts)の卒業を決める為の作品として提出されている。人気のテーマだったのかもね。

1894年が一番魅惑的。

※ 1888年版と1910年版はともに個人コレクターのAndrew Lloyd Webber 氏のCollectionとなっている。

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス(John William Waterhouse)(1849年~1917年)

Pandora(パンドラ) 1896年

所蔵 Private collection

画像はウィキメディアから借りました。

ゼウスが人間に災いをもたらす為に送り込んだのが1人の女性パンドーラー(Pandōrā)。「全ての贈り物」を意味する名前。

ウォーターハウスの他作品は「海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦」で「オデュッセイア(Odysseia)とセイレーン(Siren)」を紹介しています。

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

テート・ブリテン(Tate Britain)

テムズ川畔、ミルバンク地区にある。昔のテート・ギャラリー(Tate Gallery)だ。

2000年に近現代美術が分理しテート・モダン(Tate Modern)と、イギリス美術専門のテート・ブリテン(Tate Britain)に分かれ2001年に開館。

正面は川側にあるが入口はこちらではない。

わざわざ来たのはもちろんラファエル前派の絵を見る為。

作品数があるからか? 2段で飾られると上のは見にくい。ルーブルと違って作品は割と小品が多いし・。

でもそれは、作品が一般家庭の屋敷に飾られると言う前提で描かれていたからだろう。

英国は王室が健在なのでロイヤルコレクションの流出は無いからね。

中央 ソロモン・ジョセフ・ソロモン

左小品 ローレンス・アルマ=タデマ

上の写真の左にある小品

ローレンス・アルマ=タデマ(Lawrence Alma-Tadema)(1836年~1912年)

A Favourite Custom (お気に入りの習慣) 1909年

所蔵 Tate Britain

写真がボケ気味だったのでこちらはウィキメディアから借りました。

アルマ=タデマの他作品は以前「セレアリアの祝祭(festival of Cerealia)」と「ヘリオガバルスのバラ(The Roses of Heliogabalus)」で紹介してます。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス(John William Waterhouse)(1849年~1917年)

Pandora(パンドラ) 1896年

所蔵 Private collection

画像はウィキメディアから借りました。

ゼウスが人間に災いをもたらす為に送り込んだのが1人の女性パンドーラー(Pandōrā)。「全ての贈り物」を意味する名前。

彼女は好奇心から箱を開封。箱にはあらゆる災いが詰まっていた。

戦争や疫病や悲しみなど人に苦しみを与える物。彼女は慌てて蓋(ふた)をしたけれどほとんどの災いは出てしまい箱にはかろうじて「希望」だけが残ったという。ギリシア神話に由来するお話。

つまり 人間界のこの世の災いは、彼女が箱を開けた事で放たれた不幸なのである。

絵が美しいから簡略な説明でもストーリーが見えてくるでしょ?つまり 人間界のこの世の災いは、彼女が箱を開けた事で放たれた不幸なのである。

ウォーターハウスの他作品は「海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦」で「オデュッセイア(Odysseia)とセイレーン(Siren)」を紹介しています。

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

テート・ブリテン(Tate Britain)

テムズ川畔、ミルバンク地区にある。昔のテート・ギャラリー(Tate Gallery)だ。

2000年に近現代美術が分理しテート・モダン(Tate Modern)と、イギリス美術専門のテート・ブリテン(Tate Britain)に分かれ2001年に開館。

正面は川側にあるが入口はこちらではない。

わざわざ来たのはもちろんラファエル前派の絵を見る為。

作品数があるからか? 2段で飾られると上のは見にくい。ルーブルと違って作品は割と小品が多いし・。

でもそれは、作品が一般家庭の屋敷に飾られると言う前提で描かれていたからだろう。

英国は王室が健在なのでロイヤルコレクションの流出は無いからね。

中央 ソロモン・ジョセフ・ソロモン

左小品 ローレンス・アルマ=タデマ

上の写真の左にある小品

ローレンス・アルマ=タデマ(Lawrence Alma-Tadema)(1836年~1912年)

A Favourite Custom (お気に入りの習慣) 1909年

所蔵 Tate Britain

写真がボケ気味だったのでこちらはウィキメディアから借りました。

ローレンス・アルマ=タデマ(Lawrence Alma-Tadema)(1836年~1912年)はヴィクトリア朝時代に活躍した画家で貴族の称号ももらっていますが、実はネーデルランド出身

。

ベルギーのアントウェルペンにある ロイヤル・アカデミー・アーツ出身の正統派の画家です。

※ アントウェルペンのロイヤル・アカデミー創設は1663年。ローマ(1588年)、パリ(1648年)に次いで3番目。世界有数のデザイナーや芸術家を輩出している名門校です。

1870年にイギリスへ帰化

。

1876年に英国のロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの準会員に選ばれ1879年に正会員。

1899年に騎士の称号(Sir)

を得ている。

ローレンス・アルマ=タデマの作品は古代ローマ、古代ギリシア、古代エジプトなどの歴史をテーマにした写実的な絵が多い。しかも割と小品が多い。

つまり 恐ろしく細密に描かれている写実画

と言うことで二度びっくり。

一度模写を試みた事がある。キャンパスのサイズを同じに特注した時にこんなに小さいの? と思ったと同時に極細筆も取り寄せたが、とても真似できるものじゃない。

筆下の腰が弱いから筆が思うように動かない。筆の毛に何を使っていたのかな?

アルマ=タデマの作品には必ず大理石が登場。その大理石の表現が素晴らしいのも特徴。

アルマ=タデマの作品には必ず大理石が登場。その大理石の表現が素晴らしいのも特徴。

アルマ=タデマの他作品は以前「セレアリアの祝祭(festival of Cerealia)」と「ヘリオガバルスのバラ(The Roses of Heliogabalus)」で紹介してます。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

ラファエル前派は、ローレンス アルマ タデマのようなロイヤル・アカデミー・オブ・アーツに所属する画家にも影響を与えている。

またローレンス アルマ タデマの影響を受けた画家にソロモン・ジョセフ・ソロモンがいる。

上の写真中央の絵。

ソロモン・ジョセフ・ソロモン(Solomon Joseph Solomon RA)(1860年~1927年)

Eve(イブ)

ラファエル前派は、ローレンス アルマ タデマのようなロイヤル・アカデミー・オブ・アーツに所属する画家にも影響を与えている。

またローレンス アルマ タデマの影響を受けた画家にソロモン・ジョセフ・ソロモンがいる。

上の写真中央の絵。

ソロモン・ジョセフ・ソロモン(Solomon Joseph Solomon RA)(1860年~1927年)

Eve(イブ)

所蔵 Tate Britain

1908 年にロイヤル アカデミーで初めて展示

渦巻く雲の空を背景に大きな翼のある天使によって高く掲げられた等身大のEve(イブ)。

無数の解釈のできるダイナミックな作品。

こんな作品を生んだ彼のバックボーンはその経歴。

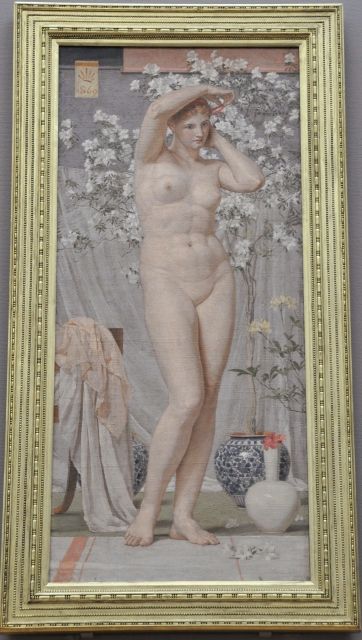

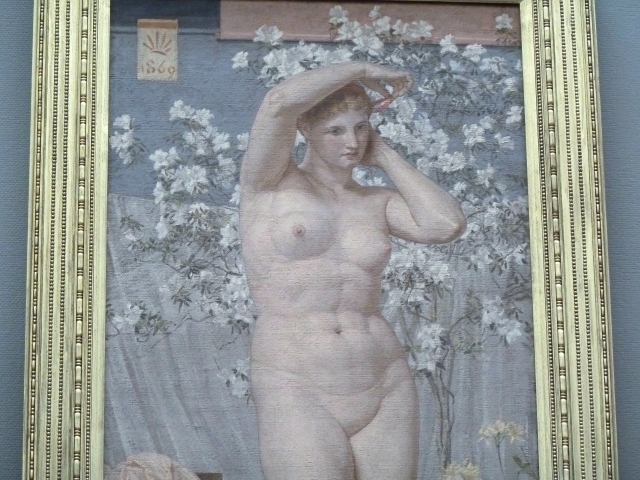

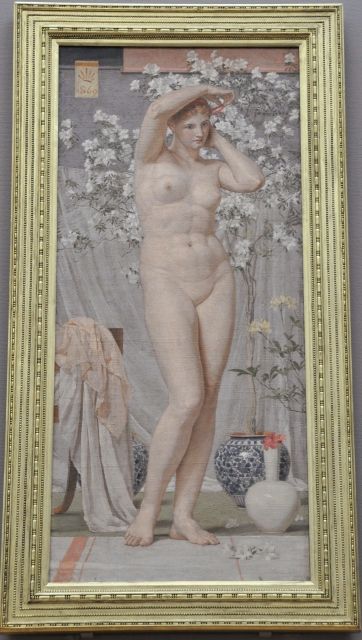

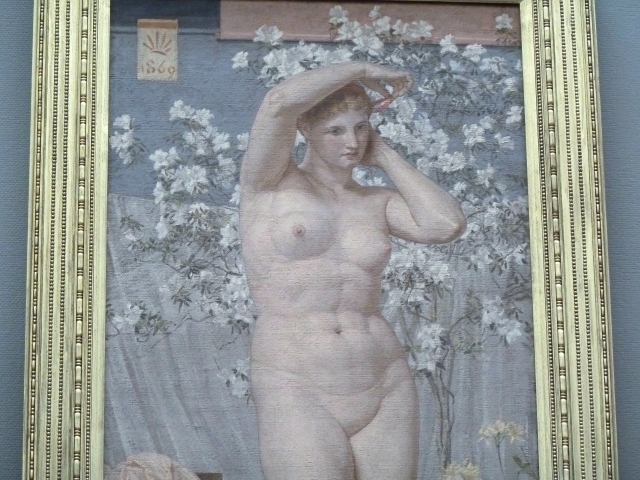

アルバート・ジョゼフ・ムーア(Albert Joseph Moore)(1841年~1893年)

A Venus(ヴィーナス) 1869年

所蔵 Tate Britain

この一見地味な配色の絵画であるが、ムーアはここに色彩美の追究を試みているそうだ。

白とグレーを基調に藍色、ピンク、クリーム色くすんだ緑を配して。ここでは色と形に注目してほしいらしい。

とは言え、ヴィーナスの腹筋に目が行くが・・

ムーアの初期の作品はジョン・ラスキンの影響を受けているらしいが、この作品は19世紀をとおりこして現代的なモダンさを感じる。

1860年代には、ウィリアム・モリスの会社、モリス・マーシャル・フォークナー社でタイルと壁紙とステンドグラスをデザイン。またギリシャや英国内で壁画家として活躍しているそうだ。

ジャポネズリーを感じるムーア作品があったのでこれもオマケです。

アルバート・ジョゼフ・ムーア(Albert Joseph Moore)(1841年~1893年)

Midsummer(盛夏) 1887年

所蔵 Russell-Cotes Art Gallery & Museum

ウィキメディアから借りました。

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~1898年)

The Golden Stairs(黄金の階段) 1880年

所蔵 Tate Britain

絵画上部に反射が入ってしまいましたから下はウィキメディアから借りました。

若い女性達が楽器を持って「らせん階段」を降りて来る。

The Well at the World's End (世界の果ての井戸)・・ハイファンタジー小説。

News from Nowhere (ユートピア便り)1891年・・社会主義的理想郷を描いた小説。

The Earthly Paradise(地上の楽園)・・1868年から1870年にかけて刊行された序詩と24編の物語詩からなる長編叙事詩。

古典でも 特に中世文学に影響されたモリスは多数の詩やロマンス小説を発表 している。

その才は 指輪物語の著者J・R・R・トールキン(1892年~1973年)にも影響を与えている と言う。

※ トールキンもまたオックスフォード大学出身で後に英文学の教授になっている。

因みに 1892年モリスは桂冠詩人 (けいかんしじん) に推薦されたが辞退 している。

ロマンスあり、妻(グィネヴィア)の裏切りもある。

モリス・マーシャル・フォークナー商会の役割

こんな作品を生んだ彼のバックボーンはその経歴。

ソロモンは1877 年までロンドンのロイヤル アカデミー でジョン エヴェレット ミレー とサー ローレンス アルマ タデマ に師事。

その後1878年、パリのエコール・デ・ボザールでアレクサンドル・カバネルに師事。

※ エコール・デ・ボザール(École des Beaux-Arts)(パリ国立高等美術学校)。

ミュンヘン美術院(Academy of Fine Arts Munich)でも学んだ後、スペイン、イタリア、ドイツ、オランダ、モロッコを旅している。

ミュンヘン美術院(Academy of Fine Arts Munich)でも学んだ後、スペイン、イタリア、ドイツ、オランダ、モロッコを旅している。

あらゆる知識と見聞と当時の流行を見たのだろう。

ソロモンはロンドンに戻ると ニュー イングリッシュ アート クラブ(New English Art Club)をメンバーの1人として創設している。

※ 国外で美術を学んだ若い芸術家で設立されたにロイヤル・アカデミーに属さない職業画家の協会。

※ 国外で美術を学んだ若い芸術家で設立されたにロイヤル・アカデミーに属さない職業画家の協会。

だがソロモンはじきにグループを去る。ロイヤル・アカデミーに移籍したからだ。

ロイヤル・アカデミーで十分認められる実力のある画家として招かれたのだろう。

ちょっとオマケです。

彼が最も影響を受けた? と思われるフランスの画家アレクサンドル・カバネルの作品を紹介。

所蔵 Metropolitan Museum of Art

画像はウィキメディアから借りました。だがソロモンはじきにグループを去る。ロイヤル・アカデミーに移籍したからだ。

ロイヤル・アカデミーで十分認められる実力のある画家として招かれたのだろう。

ちょっとオマケです。

彼が最も影響を受けた? と思われるフランスの画家アレクサンドル・カバネルの作品を紹介。

アレクサンドル・カバネル(Alexandre Cabanel)(1823年~1889年)

The Birth of Venus(ヴィーナスの誕生)

1875年

所蔵 Metropolitan Museum of Art

アルバート・ジョゼフ・ムーア(Albert Joseph Moore)(1841年~1893年)

A Venus(ヴィーナス) 1869年

所蔵 Tate Britain

この一見地味な配色の絵画であるが、ムーアはここに色彩美の追究を試みているそうだ。

白とグレーを基調に藍色、ピンク、クリーム色くすんだ緑を配して。ここでは色と形に注目してほしいらしい。

とは言え、ヴィーナスの腹筋に目が行くが・・

ムーアの初期の作品はジョン・ラスキンの影響を受けているらしいが、この作品は19世紀をとおりこして現代的なモダンさを感じる。

1860年代には、ウィリアム・モリスの会社、モリス・マーシャル・フォークナー社でタイルと壁紙とステンドグラスをデザイン。またギリシャや英国内で壁画家として活躍しているそうだ。

ジャポネズリーを感じるムーア作品があったのでこれもオマケです。

アルバート・ジョゼフ・ムーア(Albert Joseph Moore)(1841年~1893年)

Midsummer(盛夏) 1887年

所蔵 Russell-Cotes Art Gallery & Museum

ウィキメディアから借りました。

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~1898年)

The Golden Stairs(黄金の階段) 1880年

所蔵 Tate Britain

絵画上部に反射が入ってしまいましたから下はウィキメディアから借りました。

黄金の階段は、1876 年に製作が開始しされ1880 年 4 月、グロブナー ギャラリーで発表展示された。

実はこの作品はエドワード・バーン=ジョーンズがイタリア旅行(1872 年)の時に残したスケッチから着想されたものらしい。

特定の詩歌や文学から由来するものではない

のだ。

若い女性達が楽器を持って「らせん階段」を降りて来る。

古典調のローブは新古典様式のブームに起因した古代ローマ風? と思われる衣装。彼女達を人間ではなく、女神にさえ見せている。

柔らかな音楽が聞こえてくるような不思議な絵。それは「らせん階段」と言うモチーフを使い、絶妙に美女を配置したからなのだろう。

実際、 バーン=ジョーンズは流麗に女性像を配置する事でメロディのような感覚を受けて欲しかったらしい。

因みにボデイーはプロのモデルを起用しているが、顔は彼の知人の女性等で構成されている。

柔らかな音楽が聞こえてくるような不思議な絵。それは「らせん階段」と言うモチーフを使い、絶妙に美女を配置したからなのだろう。

実際、 バーン=ジョーンズは流麗に女性像を配置する事でメロディのような感覚を受けて欲しかったらしい。

因みにボデイーはプロのモデルを起用しているが、顔は彼の知人の女性等で構成されている。

ウィリアム・モリスの娘、メイ・モリスはバイオリンを持って上から9番目。

先に紹介したアルバート・ジョゼフ・ムーア(Albert Joseph Moore)のA Venus(ヴィーナス)と同じく、実は色調にこだわった作品でもあるらしい。

バーン=ジョーンズの初期作品は絵の師匠であるダンテ・ガブリエル・ロセッティの影響が強い。

彼自身のスタイルが確立されるのは1870頃?

この作品(黄金の階段)の製作年は1876年~1880年だが、ロセッティのスタイルもバーン・ジョーンらしさもある。

この作品(黄金の階段)の製作年は1876年~1880年だが、ロセッティのスタイルもバーン・ジョーンらしさもある。

ラファエル前派兄弟団に追随した第2グループ

ラファエル前派兄弟団(Pre-Raphaelite Brotherhood)の 後継者と言って差し支えないのが、エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)とウィリアム・モリス(William Morris) である。

ラファエル前派兄弟団(Pre-Raphaelite Brotherhood)の 後継者と言って差し支えないのが、エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)とウィリアム・モリス(William Morris) である。

二人はラファエル前派兄弟団の一員であった ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)(1828年~1882年)の絵を慕って集まった信奉者であった

。

ラファエル前派兄弟団自体は方向性の違いで1853年に解散した。

後々面倒を見てもらっていたエドワード・バーン=ジョーンズはビアズリーに助言し、学校を勧めているし、ウィリアム・モリスは画家仲閒に仕事を提供したりしている。

同志のネットワークや助け合いがそこに見える。

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones) (1833年~1898年)

エドワード・バーン=ジョーンズは神学を学ぶ為にオックスフォード大学エクスター・カレッジ( Exeter College, Oxford )に入学 。

※ エクスター・カレッジは聖職者養成校として設立されている。

ラファエル前派兄弟団自体は方向性の違いで1853年に解散した。

ミレイはアカデミーに認められ古典に進む中でロセッティは画壇から離れて行く。

より中世を題材にした詩や文芸に特化し、作品は個人収集家に売っていたらしい。

より中世を題材にした詩や文芸に特化し、作品は個人収集家に売っていたらしい。

もともと カリスマ性があったと言うロセッティの回りには信奉者が集まった。画家の卵たちも助言を求めてやってくる。そんなロセッティに指導された彼らが、後期ラファエル前派? を形成して行ったらしい 。

もともと カリスマ性があったと言うロセッティの回りには信奉者が集まった。画家の卵たちも助言を求めてやってくる。そんなロセッティに指導された彼らが、後期ラファエル前派? を形成して行ったらしい 。

ロセッティを崇敬していた エドワード・バーン=ジョーンズとウィリアム・モリスは、共に画学生ではなかったが、 後々ロセッテイは2人の絵の師匠になる。

当時のダンテ・ゲイブリエル・ロセッティは面倒見も良かったのだろう。ロセッティを崇敬していた エドワード・バーン=ジョーンズとウィリアム・モリスは、共に画学生ではなかったが、 後々ロセッテイは2人の絵の師匠になる。

後々面倒を見てもらっていたエドワード・バーン=ジョーンズはビアズリーに助言し、学校を勧めているし、ウィリアム・モリスは画家仲閒に仕事を提供したりしている。

同志のネットワークや助け合いがそこに見える。

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones) (1833年~1898年)

エドワード・バーン=ジョーンズは神学を学ぶ為にオックスフォード大学エクスター・カレッジ( Exeter College, Oxford )に入学 。

※ エクスター・カレッジは聖職者養成校として設立されている。

※ 神学を学ぶ前に1848年から1852年までバーミンガム美術学校に通っ経歴があった。

オックスフォード入学の年がハッキリしないが、1852年とするなら、ウィリアム・モリスとは同級生となる。

ウィリアム・モリスとは詩を通して知り合う? 趣味が同じだったのだろう。

ウィリアム・モリスとは詩を通して知り合う? 趣味が同じだったのだろう。

古典でも特に中世に傾倒していたウィリアム・モリス。彼が勧めたのか? はわからないが、この頃バーン=ジョーンズは中世のアーサー王文学の集大成とも言える トマス・マロリー(Thomas Malory)(1399年~1471年)著の「アーサー王の死(Le Morte d'Arthur)」を知る。

ラファエル前派の絵もこの頃知ったのかもしれない。中世への興味が倍増した? 彼の運命はここで方向が変わる

のである。

オックスフォード入学の年がハッキリしないが、1852年とするなら、ウィリアム・モリスとは同級生となる。

2人はジョン・ラスキンの思想に傾倒しアルフレッド・テニスン(Alfred Tennyson)(1809年~1892年)の詩を読み、教会を訪れ、中世の美学と社会について語りあっていたらしい。

古典でも特に中世に傾倒していたウィリアム・モリス。彼が勧めたのか? はわからないが、この頃バーン=ジョーンズは中世のアーサー王文学の集大成とも言える トマス・マロリー(Thomas Malory)(1399年~1471年)著の「アーサー王の死(Le Morte d'Arthur)」を知る。

実際、彼らが、いつラファエル前派を知りダンテ・ガブリエル・ロセッティを知ったかは不明だが 、2人はダンテ・ガブリエル・ロセッティの大ファンとなる。

作品に大きな影響を受けただけでなく、ロセッティの宣伝の為にオックスフォード・アンド・ケンブリッジ・マガジン(Oxford and Cambridge Magazine)を立ち上げ、そこに寄稿してくれるよう直接ロセッティに交渉したのがモリスだ。それが1856年。

作品に大きな影響を受けただけでなく、ロセッティの宣伝の為にオックスフォード・アンド・ケンブリッジ・マガジン(Oxford and Cambridge Magazine)を立ち上げ、そこに寄稿してくれるよう直接ロセッティに交渉したのがモリスだ。それが1856年。

2人が個人的にダンテ・ガブリエル・ロセッティと繋がった瞬間かも知れない。

ラファエル前派兄弟団(Pre-Raphaelite Brotherhood)自体は1848年結成。1853年に解散。

ラファエル前派兄弟団(Pre-Raphaelite Brotherhood)自体は1848年結成。1853年に解散。

解散後、 ロセッティは自ら詩を書き、中世の物語を題材に独自スタイルを確立

して行く。ロセッティの信奉者が増えるのはまさにこの頃なのかも。

ロセッティがバーン=ジョーンズに宛てた手紙に 「 詩心があるなら絵を描くべきた。と言うのは詩情はすべて語られ歌われつくしたのに、絵はまだほとんど描き始められてもいないから。」

と、描く事をすすめている。

ロセッティがバーン=ジョーンズに宛てた手紙に 「 詩心があるなら絵を描くべきた。と言うのは詩情はすべて語られ歌われつくしたのに、絵はまだほとんど描き始められてもいないから。」

と、描く事をすすめている。

バーン=ジョーンズの描く人物像は両性具有のような姿とよく形容されるが、 露骨な描写も無く、むしろリアリティーは皆無。潜在的に詩的世界を喚起させる? 絵が語る絵なのである。

それはまさに ロセッティが言った通り、詩を絵が構築している のである。

バーン=ジョーンズの描く人物像は両性具有のような姿とよく形容されるが、 露骨な描写も無く、むしろリアリティーは皆無。潜在的に詩的世界を喚起させる? 絵が語る絵なのである。

それはまさに ロセッティが言った通り、詩を絵が構築している のである。

そんなバーン=ジョーンズの絵は大陸の象徴派の関心を呼んでいた。審美主義者の嗜好にも合った。彼の絵に対して詩人さえも評価を出している。

当時、バーン=ジョーンズが最もロセッティに近い所にいたのは間違いない。

※ 神学に進んでいたが、絵に関しては、元々バーミンガム美術学校に通った経歴があったからド素人ではなかった。

当時、バーン=ジョーンズが最もロセッティに近い所にいたのは間違いない。

※ 神学に進んでいたが、絵に関しては、元々バーミンガム美術学校に通った経歴があったからド素人ではなかった。

結局、 バーン=ジョーンズは エクスター・カレッジで学位を得ることなくオックスフォード大学を卒業 。

結局、 バーン=ジョーンズは エクスター・カレッジで学位を得ることなくオックスフォード大学を卒業 。

後々彼はオックスフォード大学から名誉学位を授与され、1882 年には名誉フェロー(fellow)になっている。それはたぶん画家としての成功故だろう。

1894 年、準男爵(baronet)の称号も得た。敬称はサー(Sir)。

1894 年、準男爵(baronet)の称号も得た。敬称はサー(Sir)。

英国では耽美主義運動が生まれつつある中、 神学を放棄したエドワード・バーン=ジョーンズは友人モリスと共に美術工芸の分野でデザイナーとして活動。画家としての才能のみならず、そのデザインはタペストリーやステンドグラスなど装飾工芸品の中で生かされた

。

英国では耽美主義運動が生まれつつある中、 神学を放棄したエドワード・バーン=ジョーンズは友人モリスと共に美術工芸の分野でデザイナーとして活動。画家としての才能のみならず、そのデザインはタペストリーやステンドグラスなど装飾工芸品の中で生かされた

。

モリス商会のタペストリー(tapestries) 聖杯(Holy Grail) Vr2

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~1898年)

ウィリアム・モリス(William Morris)(1834年~1896年)

ジョン・ヘンリー・ディアル(John Henry Dearle)(1859年~1932年)

The Arming and Departure of the Knights(騎士団の武装と出発)

Vr1 Stanmore Hall(スタンモア・ホール)の為に1891年~1894年 モリス商会が最初に製作。

画像はウィキメディアから借りました。

写真のタペストリーはVr2

Vr2 Compton Hall(コンプトンホール)のLawrence Hodson(ローレンス・ホドソン)の為にモリス商会が製作したものらしい。

モリス商会のタペストリー(tapestries) 聖杯(Holy Grail) Vr2

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~1898年)

ウィリアム・モリス(William Morris)(1834年~1896年)

ジョン・ヘンリー・ディアル(John Henry Dearle)(1859年~1932年)

The Arming and Departure of the Knights(騎士団の武装と出発)

Vr1 Stanmore Hall(スタンモア・ホール)の為に1891年~1894年 モリス商会が最初に製作。

画像はウィキメディアから借りました。

写真のタペストリーはVr2

Vr2 Compton Hall(コンプトンホール)のLawrence Hodson(ローレンス・ホドソン)の為にモリス商会が製作したものらしい。

下は部分拡大。

聖杯を求めて出発する円卓の騎士(Knights of the Round Table)に防具や剣を渡す乙女達の図。

タペストリーのクオリティーは実際見ていないからわからないけどデザインは素敵。

これが中世のフランドルで織られていたら、もっと素敵だったかも。

因みに、鎖帷子(くさりかたびら)の説明をしている回があります。

リンク 西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail)

モリス商会の Stained glass window(ステンドグラスの窓)

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)

ウィリアム・モリス(William Morris)

Allegory of Justice(正義の寓意)

所在 St.Andrew and St.Paul Presbiterian church Montreal

1902年、モントリオールのセントポール教会に設置された。

画像はウィキメディアから借りました。

エドワード・バーン=ジョーンズが全体をデザイン。

バックの植物はまさにウィリアム・モリスの意匠。

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~1898年)

Saint Cecilia(聖セシリア)

所蔵 Princeton University Art Museum

画像はウィキメディアから借りました。

個人的にステンドグラスをしていたから良く見ているが、焼き付けのステンドグラスとして非常にクオリティーが高いし、絵も素晴らしく美術的価値が高い。

大聖堂で見てきたステンドグラスよりはるかにレベルが高い。これはモリス商会がかかえるステンドグラスの焼き付け絵師の職人も一級であったと言う事を証明している 。

ただの職人ではなく、絵付けに関しては画学生を使っていたのかもしれない。

デザインは3人の共作。

エドワード・バーン=ジョーンズ・・全体のデザインと人物。

エドワード・バーン=ジョーンズ・・全体のデザインと人物。

ウィリアム・モリス・・全体のデザインと製作。

ジョン・ヘンリー・ディアル・・花、装飾のディテール。

下は部分拡大。

聖杯を求めて出発する円卓の騎士(Knights of the Round Table)に防具や剣を渡す乙女達の図。

タペストリーのクオリティーは実際見ていないからわからないけどデザインは素敵。

これが中世のフランドルで織られていたら、もっと素敵だったかも。

因みに、鎖帷子(くさりかたびら)の説明をしている回があります。

リンク 西洋の甲冑 2 (Armour Clothing Mail)

モリス商会の Stained glass window(ステンドグラスの窓)

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)

ウィリアム・モリス(William Morris)

Allegory of Justice(正義の寓意)

所在 St.Andrew and St.Paul Presbiterian church Montreal

1902年、モントリオールのセントポール教会に設置された。

画像はウィキメディアから借りました。

エドワード・バーン=ジョーンズが全体をデザイン。

バックの植物はまさにウィリアム・モリスの意匠。

モリス商会が制作。

ウィリアム・モリスは1896年没。エドワード・バーン=ジョーンズは1898年没。設置の時にすでに2人はいない。エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~1898年)

Saint Cecilia(聖セシリア)

所蔵 Princeton University Art Museum

画像はウィキメディアから借りました。

個人的にステンドグラスをしていたから良く見ているが、焼き付けのステンドグラスとして非常にクオリティーが高いし、絵も素晴らしく美術的価値が高い。

大聖堂で見てきたステンドグラスよりはるかにレベルが高い。これはモリス商会がかかえるステンドグラスの焼き付け絵師の職人も一級であったと言う事を証明している 。

ただの職人ではなく、絵付けに関しては画学生を使っていたのかもしれない。

それにしてもエドワード・バーン=ジョーンズの絵はステンドグラス向きなのだと今頃気がついた。

ウィリアム・モリス(William Morris)

ウィリアム・モリスもまたオックスフォード大学 エクスター カレッジ(1852 年入学) の生徒 であった。

大学での活動はエドワード・バーン=ジョーンズとほぼ同じだろう。

そもそも彼が真剣に聖職者になろうとしていたかは不明だ。家も裕福だし・・。

それに彼は作家としても成功している。

ウィリアム・モリス(William Morris)

ウィリアム・モリスもまたオックスフォード大学 エクスター カレッジ(1852 年入学) の生徒 であった。

大学での活動はエドワード・バーン=ジョーンズとほぼ同じだろう。

そもそも彼が真剣に聖職者になろうとしていたかは不明だ。家も裕福だし・・。

それに彼は作家としても成功している。

The Well at the World's End (世界の果ての井戸)・・ハイファンタジー小説。

News from Nowhere (ユートピア便り)1891年・・社会主義的理想郷を描いた小説。

The Earthly Paradise(地上の楽園)・・1868年から1870年にかけて刊行された序詩と24編の物語詩からなる長編叙事詩。

古典でも 特に中世文学に影響されたモリスは多数の詩やロマンス小説を発表 している。

その才は 指輪物語の著者J・R・R・トールキン(1892年~1973年)にも影響を与えている と言う。

※ トールキンもまたオックスフォード大学出身で後に英文学の教授になっている。

因みに 1892年モリスは桂冠詩人 (けいかんしじん) に推薦されたが辞退 している。

※ 桂冠詩人(poet laureate)とは、優れた詩人に与えられる称号であり、古代ギリシャ・ローマ時代から存在した。詩作も競技として扱われた古代ギリシャ時代には月桂冠(月桂樹の冠)が授与されていた事に由来する名称。

ウィリアム・モリス(William Morris)と言えば美術工芸家として認知されている。また彼は事業家であり、19世紀、英国の室内装飾(インテリア)に革命をもたらした人物 でもある。画家としてよりデザイナーとして知られている。またその 才は非常にマルチ であった。

ウィリアム・モリス(William Morris)と言えば美術工芸家として認知されている。また彼は事業家であり、19世紀、英国の室内装飾(インテリア)に革命をもたらした人物 でもある。画家としてよりデザイナーとして知られている。またその 才は非常にマルチ であった。

ウィリアム・モリスが室内装飾(インテリア)方面に起業するに至ったきっかけこそが実はジョン・ラスキン(John Ruskin)との出合いや、デザインの師匠となるダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)、同じオックスフォード大学で知り合う友人エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)らの存在であった。

ウィリアム・モリスが室内装飾(インテリア)方面に起業するに至ったきっかけこそが実はジョン・ラスキン(John Ruskin)との出合いや、デザインの師匠となるダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)、同じオックスフォード大学で知り合う友人エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)らの存在であった。

1855年、エドワード・バーン=ジョーンズと共にフランスを旅し、2人は芸術家を志す決心をする 。

エドワード・バーン=ジョーンズは画家に。ウィリアム・モリスは建築家を目指す。

1855年、エドワード・バーン=ジョーンズと共にフランスを旅し、2人は芸術家を志す決心をする 。

エドワード・バーン=ジョーンズは画家に。ウィリアム・モリスは建築家を目指す。

1856年、ウィリアム・モリスは建築事務所に入所。そこでネオ・ゴシック建築家のフィリップ・スピークマン・ウェッブ( Philip Speakman Webb)(1831年~1915年)と出会う。

※ ウェッブとモリスはアーツ・アンド・クラフツ運動の重要な役割を担う事になる。

ウィリアム・モリスはエドワード・バーン=ジョーンズの師匠であるダンテ・ゲイブリエル・ロセッティの元で絵を習い一時は画家になりたいと願った事もあるらしいが、最終的に装飾美術の方面に道を進めデザイナーとなった。

特に草木や葉をモチーフにしたテキスタイルは今現在でも人気。

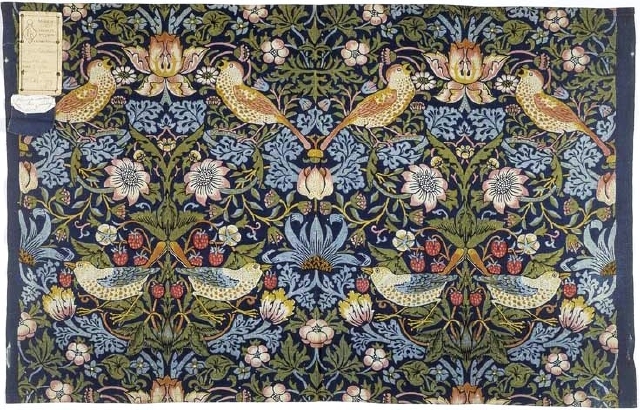

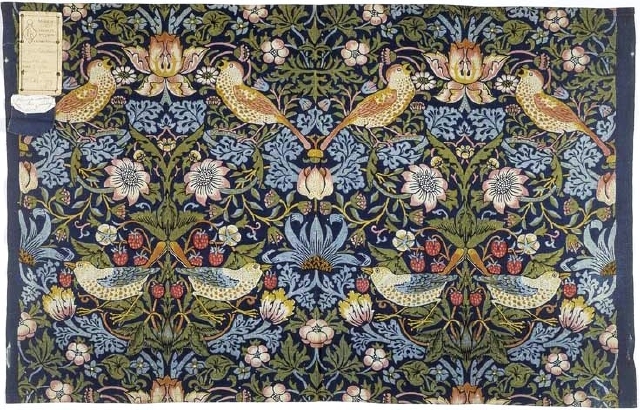

モリス商会のテキスタイル (printed textile)

Snakeshead printed textile 1876年

designed by William Morris

画像は共にウィキメディアから。上下共に柄をはっきりさせるよう色調を調整しています。

デザインの特徴はシンメトリー。そして植物は婉曲して描かれている。

これらデザインは布や紙にプリントされ、カーテンや家具、壁紙などに使われた 。

1830年~1870 年、英国の壁紙生産量は30倍に伸び、欧州各地から需要もあった。

Strawberry Thief(いちご泥棒) 1883年

designed by William Morris

モリスを代表する柄

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum V&A)

モリスのコーナがありタペストリとテキスタイルと椅子が展示されている中にもあった。

部屋は薄暗く写真がボケてます。

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~189 8年)

The Beguiling of Merlin(マーリンの誘惑) 1872 年~1877 年

※ ウェッブとモリスはアーツ・アンド・クラフツ運動の重要な役割を担う事になる。

ウィリアム・モリスはエドワード・バーン=ジョーンズの師匠であるダンテ・ゲイブリエル・ロセッティの元で絵を習い一時は画家になりたいと願った事もあるらしいが、最終的に装飾美術の方面に道を進めデザイナーとなった。

特に草木や葉をモチーフにしたテキスタイルは今現在でも人気。

モリス商会のテキスタイル (printed textile)

Snakeshead printed textile 1876年

designed by William Morris

画像は共にウィキメディアから。上下共に柄をはっきりさせるよう色調を調整しています。

デザインの特徴はシンメトリー。そして植物は婉曲して描かれている。

これらデザインは布や紙にプリントされ、カーテンや家具、壁紙などに使われた 。

1830年~1870 年、英国の壁紙生産量は30倍に伸び、欧州各地から需要もあった。

Strawberry Thief(いちご泥棒) 1883年

designed by William Morris

モリスを代表する柄

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum V&A)

モリスのコーナがありタペストリとテキスタイルと椅子が展示されている中にもあった。

部屋は薄暗く写真がボケてます。

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~189 8年)

The Beguiling of Merlin(マーリンの誘惑) 1872 年~1877 年

所蔵 Lady Lever Art Gallery

The Last Sleep of Arthur in Avalon(アヴァロンのアーサーの最後の眠り)

1881年~1898年

所蔵 Museum of Art in Ponce Puerto Rico

ウィキメディアから借りました。

部分 こちらもウィキメディアから

傷を癒すためにアヴァロン(Avalon)島に運ばれる。

瀕死の重傷を負い横たわるアーサー王とアヴァロンを守護する9人の姉妹と吟遊詩人タリエシン(Taliesin)が描かれている。

エドワード・バーン=ジョーンズの運命に影響を及ぼした「アーサー王の死(Le Morte d'Arthur)」

「アヴァロンのアーサーの最後の眠り」として彼は描いた。製作は1881年~1898年。

アーサー王と円卓の騎士(King Arthur and the Knights of the Round Table)

所蔵 Lady Lever Art Gallery

ウィキメディアから借りました。

1877 年、グロブナー ギャラリーで発表され称賛された作品。

内容は アーサー王伝から 魔術師マーリン(Merlin)が湖の乙女ニムエ(Nimue)に夢中になった結果彼女に呪文をかけられている。と言う構図。

1877 年、グロブナー ギャラリーで発表され称賛された作品。

実は1860 年代後半、リバプールの船主で美術品収集家であるフレデリック リチャーズ レイランド に依頼された作品らしい。

先に彼自身のスタイルが確立されるのは1870年頃としているが、 このThe Beguiling of Merlin(マーリンの誘惑)の製作年は1872 年~1877 年。

バーン=ジョーンズ スタイルが固まった頃?

かもしれない。内容は アーサー王伝から 魔術師マーリン(Merlin)が湖の乙女ニムエ(Nimue)に夢中になった結果彼女に呪文をかけられている。と言う構図。

ここでは湖の乙女は魔女なのである。

ラファエロ前派の描いた邪悪な女性はすべて魔女なのである。美しい魔女がその美貌で男を虜にするのを責めるべきではないと言っている。逆に言えば、 妖艶な美女の力は魔法なのだそうで、エドワード・バーン=ジョーンズは魔女崇拝を流行らせたと言われている

。

ラファエロ前派の描いた邪悪な女性はすべて魔女なのである。美しい魔女がその美貌で男を虜にするのを責めるべきではないと言っている。逆に言えば、 妖艶な美女の力は魔法なのだそうで、エドワード・バーン=ジョーンズは魔女崇拝を流行らせたと言われている

。

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~1898年)

実はアーサー王伝ではドルイドの魔術師マーリンがアイルランドから魔法で石を運び、ストーンヘンジを建てたとされている。マーリン(Merlin)は偉大な魔術師なのである。

記憶が定かで無いが、ストーンヘンジに刺さった剣が抜ければ正統なブリテンの王としたマーリン。

記憶が定かで無いが、ストーンヘンジに刺さった剣が抜ければ正統なブリテンの王としたマーリン。

アーサー王はたやすく剣を引抜き正統を証明。その剣がエクスカリバー(Excalibur)だったような気が・・。

The Last Sleep of Arthur in Avalon(アヴァロンのアーサーの最後の眠り)

1881年~1898年

所蔵 Museum of Art in Ponce Puerto Rico

ウィキメディアから借りました。

彼の人生に大きな影響を与えることになった、トマス・マロリー(Thomas Malory)(1399年~1471年)の「アーサー王の死(Le Morte d'Arthur)」はオックスフォード大学在学中に出会った。

部分 こちらもウィキメディアから

傷を癒すためにアヴァロン(Avalon)島に運ばれる。

瀕死の重傷を負い横たわるアーサー王とアヴァロンを守護する9人の姉妹と吟遊詩人タリエシン(Taliesin)が描かれている。

エドワード・バーン=ジョーンズの運命に影響を及ぼした「アーサー王の死(Le Morte d'Arthur)」

「アヴァロンのアーサーの最後の眠り」として彼は描いた。製作は1881年~1898年。

1896年、友人のモリスの死がショックでバーン=ジョーンズ自身の健康も悪化。そのまま回復することなく1898年6月永眠。

バーン=ジョーンズもアーサー王と同じくアヴァロンにいる心境でラストに大作を描いたのかもしれない。

アーサー王と円卓の騎士(King Arthur and the Knights of the Round Table)

トマス・マロリー(Thomas Malory)(1399年~1471年)の 「アーサー王と円卓の騎士(King Arthur and the Knights of the Round Table)」はもともとケルト伝承から始まっている。

5~6世紀頃の話しとしてブリトンに伝わっていた幾多の伝承があった。

当初はケルトの王であったはず。おそらく8世紀頃、アーサー王はキリスト教の戦士になったと思われる。

最も、現実的にノルマン・コンクエストによりイングランドがキリスト教化するのは 1066年ノルマン朝の初代イングランド王ウィリアム1世(William I)(在位: 1066年~1087年)が王位に即いた時なのだが・・。

12世紀には十字軍遠征もあり騎士道文化が興隆していたので聖杯伝説はその頃取り入れられたのかもしれない。

15世紀には、そこそこ話しはできあがっていたのかもしれない。

トマス・マロリーはそれらをまとめて編纂し、騎士道物語として完成させた のだと思われる。

その中には彼のオリジナルもあるのだろうが・・。

アーサー王伝のストーリーは、幾つかのパートで構成されている。

5~6世紀頃の話しとしてブリトンに伝わっていた幾多の伝承があった。

当初はケルトの王であったはず。おそらく8世紀頃、アーサー王はキリスト教の戦士になったと思われる。

最も、現実的にノルマン・コンクエストによりイングランドがキリスト教化するのは 1066年ノルマン朝の初代イングランド王ウィリアム1世(William I)(在位: 1066年~1087年)が王位に即いた時なのだが・・。

12世紀には十字軍遠征もあり騎士道文化が興隆していたので聖杯伝説はその頃取り入れられたのかもしれない。

15世紀には、そこそこ話しはできあがっていたのかもしれない。

トマス・マロリーはそれらをまとめて編纂し、騎士道物語として完成させた のだと思われる。

その中には彼のオリジナルもあるのだろうが・・。

アーサー王伝のストーリーは、幾つかのパートで構成されている。

アーサー王の出生に始まり彼が王になる話し。

次いでアーサー王の宮廷(キャメロット)に集った円卓の騎士達と彼らの冒険物語が描かれている。

特筆するのは、 聖杯伝説はここから生まれた と言う事だ。

特筆するのは、 聖杯伝説はここから生まれた と言う事だ。

映画インディジョーンズ最後の聖戦で描かれた「最後の晩餐で使われたという聖杯」はそもそも聖書の話しには無い。ここに端を発している。

そもそもはアーサー王と円卓の騎士が探し求めた聖杯伝説だったのである。

ロマンスあり、妻(グィネヴィア)の裏切りもある。

そして最後は王国の崩壊とアーサー王の死へと続く。

アーサー王は致命傷を負い、その傷を癒すためにアヴァロン島に船で運ばれる。

アヴァロン(Avalon)はリンゴの成る癒しの島? 傷ついた騎士を癒やす楽園とも・・。

「アーサー王のアヴァロンでの最後の眠り」では瀕死の重傷を負い横たわるアーサー王とアヴァロンを守護する9人の姉妹と吟遊詩人タリエシン(Taliesin)が描かれている。

モリス・マーシャル・フォークナー商会の役割

室内装飾業の企業のきっかけは自邸の建設だったらしい。

1861 年、モリスはモリス・マーシャル・フォークナー商会( Morris, Marshall, Faulkner & Co ) と言う装飾芸術会社を設立。

1861 年、モリスはモリス・マーシャル・フォークナー商会( Morris, Marshall, Faulkner & Co ) と言う装飾芸術会社を設立。

メンバーはエドワード・バーン=ジョーンズ、フィリップ・スピークマン・ウェッブ

だ。

モリス商会では壁紙やステンドグラス、ファブリック、家具の制作など室内装飾の多岐にわたる要望に応えた。

デザインから製作まで一貫して請け負うと同時にそれらは昔ながらの職人の技術、クラフトマンシップ(craftsmanship)に頼って造作された

。

彼らの造作する品は良質で、ファッショナブルで人気があり、非常に需要あったと言う。

因みに、ウィリアム・モリスは中産階級の裕福な家の出身である。

気の利いたおしゃれな家具やファブリック、壁紙にまで至るまで高級品を知っていた。そしてもっと素敵な贅沢な品を皆が求めている事も知っていた。

教会にしかなかったステンドグラスを家の窓にもはめた。モリスの造り出した草木や花のモチーフの壁紙は今も劣らず人気がある。

そして彼にはそれを造り出す事が可能だったのである。

モリス商会が起こした クラフトマンシップによる美術工芸の復興は、19世紀の英国でアーツ・アンド・クラフツ運動(Arts and Crafts Movement)を起こす

事になる。

モリス商会が起こした クラフトマンシップによる美術工芸の復興は、19世紀の英国でアーツ・アンド・クラフツ運動(Arts and Crafts Movement)を起こす

事になる。

モリス商会はアーツ・アンド・クラフツ運動の中心でヴィクトリア朝時代を通じて室内装飾に大きな影響を与え続けたのだ。

彼らの造作する品は良質で、ファッショナブルで人気があり、非常に需要あったと言う。

因みに、ウィリアム・モリスは中産階級の裕福な家の出身である。

気の利いたおしゃれな家具やファブリック、壁紙にまで至るまで高級品を知っていた。そしてもっと素敵な贅沢な品を皆が求めている事も知っていた。

教会にしかなかったステンドグラスを家の窓にもはめた。モリスの造り出した草木や花のモチーフの壁紙は今も劣らず人気がある。

そして彼にはそれを造り出す事が可能だったのである。

モリス商会はアーツ・アンド・クラフツ運動の中心でヴィクトリア朝時代を通じて室内装飾に大きな影響を与え続けたのだ。

モリス商会の事はまたどこかできっちりやりたい所です。

ところでなぜモリスが中世にこだわったのか?

ところでなぜモリスが中世にこだわったのか?

モリスの中世主義は、一気に進んだ産業革命期のビクトリア朝社会の問題点に起因する

。

彼は社会の改善には「中世の強い騎士道的価値観と共同体意識が望ましい。」中世に回帰すべきだと考えたようだ。

そう考えると、彼がモリス商会で推し進めたクラフトマン・シップも技術を守るとかではなく、職人技術を大切にした中世社会の再現にあったのかも。

ラファエル前派からデカダンに向かったシメオン・ソロモン

シメオン・ソロモン(Simeon Solomon)(1840年~1905年)

The Sleepers and One that Watcheth (眠る者と見る者) 1867年

所蔵 Birmingham Museum & Art Gallery

画像はウィキメディアから借りました。

シメオン・ソロモン(Simeon Solomon)も、 後期ラファエロ前派に分類される画家でした。

ポピュラーではないので私も知りませんでしたが、 ロイヤル・アカデミー(1855年入学)出身の画家 です。

ソロモンはユダヤ教徒という出自を活かし画題に旧約聖書という新しい画題を持ち込んだ新進の画家としてラファエル前派に迎えられたらしい。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティが妻を亡くした(1852年)後、同居していた過去もある 。

またロセッティは エドワード・バーン=ジョーンズを紹介したので彼の工房に出入りもしていた。

上の絵は夢幻(ゆめまぼろし)の中にいるようなアンニュイな作品で、柔らかいメロデイーが流れているよう。まさにロセッティの言った詩の情景である。

1860年代のシメオン・ソロモンはアカデミーや、ダドリー・ギャラリーに精力的に作品を出品。

最後にオマケ

ヴィクトリア&アルバート 博物館(V&A)から

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum V&A)

もとは 1851年のロンドン万国博覧会をきっかけに誕生した美術デザイン博物館 でした。

創立者であるヴィクトリア女王と夫君アルバート公を讃えて1899年名称が変更。

彫刻や工芸の他、甲冑や衣装、アクセサリーなど幅広く展示されている。

以前カフェテリアを紹介しています。

リンク ビクトリア& アルバート博物館 のカフェテリア

ここにもバーン=ジョーンズがあった。

反射するガラスが入っているので正面から撮影できないのです。

下の画像はウィキメディアから借りました。

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~1898年)

所蔵 Victoria and Albert Museum

踊る女性、左からマリア・ザンビコ(マリーの従姉妹)、マリー・スパルタリ・スティルマン、アグライア・コロニオ。

(V&A)に関係なくオマケのオマケ

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~1898年)

所蔵 Sudley House

画像はウィキメディアから借りました。

ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood)の名前は知らなくても、たぶん皆さん子供の頃に読んだ物語などの挿絵で見たりしているのではないか?

最初の私の印象は挿絵画家だった。

彼らが好んでテーマにした「アーサー王と円卓の騎士」や「シェークスピア」作品、ギリシャ神話など。私も好きだったし、何より美しく描かれているので関連の本はずいぶん買った(高校時代から)

今はインターネットで簡単に見られるから画集を買う人は少ないのだろうが・・。

今回は、そんな本の解説も利用させていただき勉強しました。

納得いかないのもあるし、何を言っているかわからない解説もたくさんありましたが・・。

ちょうど1年前に「ギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau)のサロメ(Salome)」をやりました。

モローはフランス画壇の人なので今回の英国とは異なりますが、時代は一緒。

この時代、とにかく面白いのです。

無作為に手を付けてましたが、最近繋がってきたのです。

どちらかと言えば古典派な私はミレーの後期作品が好きだった。

特に赤いコートを着た少女が汽車で居眠りする2作はお気に入りで、模写をしかけて8割で止まっている。

そもそもミレーがラファエル前派のミレイと同一だったとは当初全く知らなかったのです。

それだけ初期と後期では作風が違う。

ロセッティも初期は見るに絶えなさそうな絵ですが、後期は人を魅了する絵を描いている。

皆、進化しているのです。ハントが一貫して主義を変え無かった方が不思議。

後期ラファエロ前派に入るモリスが起業したモリス商会。古典やアールヌーボーが好きな私には興味はなかったのですが、今回モリスが本物を届けようと奮闘していた事がわかり感動しました。

モリス商会はティファニー商会と肩を並べるインテリア会社だったと言うことがわかり、今後、注視して行きたいと思います。遅いか

ところでジョン・ラスキン(John Ruskin)の妻とミレーの話し入れ忘れました。まあ、ゴシップだから今回はいいや・・と言うわけでおわります。

Back number

リンク ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood) 1 ヴィクトリア朝

ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood) 2 バーン=ジョーンズとモリス

関連 number

リンク 世紀末の画家ビアズリーとサロメ(Salomé)

リンク ギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau)のサロメ(Salome)

そう考えると、彼がモリス商会で推し進めたクラフトマン・シップも技術を守るとかではなく、職人技術を大切にした中世社会の再現にあったのかも。

ラファエル前派からデカダンに向かったシメオン・ソロモン

シメオン・ソロモン(Simeon Solomon)(1840年~1905年)

The Sleepers and One that Watcheth (眠る者と見る者) 1867年

所蔵 Birmingham Museum & Art Gallery

画像はウィキメディアから借りました。

シメオン・ソロモン(Simeon Solomon)も、 後期ラファエロ前派に分類される画家でした。

ポピュラーではないので私も知りませんでしたが、 ロイヤル・アカデミー(1855年入学)出身の画家 です。

ソロモンはユダヤ教徒という出自を活かし画題に旧約聖書という新しい画題を持ち込んだ新進の画家としてラファエル前派に迎えられたらしい。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティが妻を亡くした(1852年)後、同居していた過去もある 。

またロセッティは エドワード・バーン=ジョーンズを紹介したので彼の工房に出入りもしていた。

上の絵は夢幻(ゆめまぼろし)の中にいるようなアンニュイな作品で、柔らかいメロデイーが流れているよう。まさにロセッティの言った詩の情景である。

1860年代のシメオン・ソロモンはアカデミーや、ダドリー・ギャラリーに精力的に作品を出品。

モリス商会のデザインにも参加しているし、聖書にイラストも提供している。

1867年「バッカス」発表の後に唯美主義との関わりが始まる。享楽的な人達との交友が始まり自身も享楽的な世界に落ちて行く

のである。

シメオン・ソロモンはラファエロ前派からデカダン的唯美主義に移行する?

自らの性癖などアカデミーからも追放される事になり最後はセント・ジャイルズ救貧院で亡くなっている。

ラファエロ前派の絵が象徴主義の先駆けであるとか、耽美的であるのはわかるが、どこからデカダン要素が出たのか? と言う謎が、このあたりにあったのか? と言う事でシメオン・ソロモンを紹介しておきました。

シメオン・ソロモン(Simeon Solomon)(1840年~1905年)

Autumn(秋)

Private collection

シメオン・ソロモン(Simeon Solomon)(1840年~1905年)

Autumn(秋)

Private collection

画像はウィキメディアから借りました。

それにしても、デカダンと言えば作家オスカー・ワイルド(Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde)(1854年~1900年)であり、挿絵画家オーブリー・ビアズリー Aubrey Vincent Beardsley)(1872年~1898年)が上げられる。

退廃的な(デカダンスdécadence)という呼び名はフランス語

である。

簡単に言えば、 キリスト教的、社会道徳を無視して、芸術を至上主義とする人達の思想

だ。

人で言えば、メチャクチャ、無秩序で、破天荒な人達と言える。

人で言えば、メチャクチャ、無秩序で、破天荒な人達と言える。

作風から、フランスのボードレール、ランボー、ヴェルレーヌ、英国ではワイルドが代表される。

ところで、ウィリアム・モリスにビアズリーの絵を挿絵画に使わないか? と最初に紹介したのは美術評論家のエイマー・ヴァランス(Aymer Vallance )(1862年~1943年)。

モリスに断られ、エイマーはロバート・ボールドウィン・ロス(Robert Baldwin Ross)(1869年~1918年)をビアズリーに紹介。

モリスに断られ、エイマーはロバート・ボールドウィン・ロス(Robert Baldwin Ross)(1869年~1918年)をビアズリーに紹介。

ロスはビアズリーの絵を非常に気に入る。ワイルドにはロバート・ロスから繋がるらしい。

最後にオマケ

ヴィクトリア&アルバート 博物館(V&A)から

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(Victoria and Albert Museum V&A)

もとは 1851年のロンドン万国博覧会をきっかけに誕生した美術デザイン博物館 でした。

創立者であるヴィクトリア女王と夫君アルバート公を讃えて1899年名称が変更。

彫刻や工芸の他、甲冑や衣装、アクセサリーなど幅広く展示されている。

以前カフェテリアを紹介しています。

リンク ビクトリア& アルバート博物館 のカフェテリア

ここにもバーン=ジョーンズがあった。

反射するガラスが入っているので正面から撮影できないのです。

下の画像はウィキメディアから借りました。

エドワード・バーン=ジョーンズ(Edward Burne-Jones)(1833年~1898年)

The Mill(ミル) 1870 年製作開始。1882 年完成。

所蔵 Victoria and Albert Museum

踊る女性、左からマリア・ザンビコ(マリーの従姉妹)、マリー・スパルタリ・スティルマン、アグライア・コロニオ。

The Mill(ミル)はルネサンスにインスパイアされた油彩画

らしい。

ルネッサンスぽい景観と衣装と、女性を配置したもので、タイトルの「The Mill(ミル)」に意味は全く無いらしい。強いて粉ひきの水車が回っているからだろうか?

マリー・スパルタリ・スティルマン(Marie Spartali Stillman)(1844年~1927年)の 名があるので共作か? と思ったが、モデルをしていただけのよう。当時、彼女はバーン=ジョーンズの愛人だったらしい。

ルネッサンスぽい景観と衣装と、女性を配置したもので、タイトルの「The Mill(ミル)」に意味は全く無いらしい。強いて粉ひきの水車が回っているからだろうか?

マリー・スパルタリ・スティルマン(Marie Spartali Stillman)(1844年~1927年)の 名があるので共作か? と思ったが、モデルをしていただけのよう。当時、彼女はバーン=ジョーンズの愛人だったらしい。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)(1828年~1882年)

マリー・スパルタリ・スティルマンのポートレート 1869年

Private collection

画像はウィキメディアから借りました。

ロセッティやバーン=ジョーンズの絵のモデルとして有名であるが、彼女自身も画家。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)(1828年~1882年)

マリー・スパルタリ・スティルマンのポートレート 1869年

Private collection

画像はウィキメディアから借りました。

ロセッティやバーン=ジョーンズの絵のモデルとして有名であるが、彼女自身も画家。

師匠はラファエロ前派に影響された画家のフォード・マドックス・ブラウン(Ford Madox Brown)(1821年~1893年)。

(V&A)に関係なくオマケのオマケ

An Angel Playing a Flageolet(フラジオレットを奏でる天使)

1878年

所蔵 Sudley House

画像はウィキメディアから借りました。

紙に油彩とテンペラ(oil and tempera) で描かれているらしい。

敢えてフレスコ画風に書いたのか?

ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood)の名前は知らなくても、たぶん皆さん子供の頃に読んだ物語などの挿絵で見たりしているのではないか?

最初の私の印象は挿絵画家だった。

彼らが好んでテーマにした「アーサー王と円卓の騎士」や「シェークスピア」作品、ギリシャ神話など。私も好きだったし、何より美しく描かれているので関連の本はずいぶん買った(高校時代から)

今はインターネットで簡単に見られるから画集を買う人は少ないのだろうが・・。

今回は、そんな本の解説も利用させていただき勉強しました。

納得いかないのもあるし、何を言っているかわからない解説もたくさんありましたが・・。

ちょうど1年前に「ギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau)のサロメ(Salome)」をやりました。

モローはフランス画壇の人なので今回の英国とは異なりますが、時代は一緒。

この時代、とにかく面白いのです。

無作為に手を付けてましたが、最近繋がってきたのです。

どちらかと言えば古典派な私はミレーの後期作品が好きだった。

特に赤いコートを着た少女が汽車で居眠りする2作はお気に入りで、模写をしかけて8割で止まっている。

そもそもミレーがラファエル前派のミレイと同一だったとは当初全く知らなかったのです。

それだけ初期と後期では作風が違う。

ロセッティも初期は見るに絶えなさそうな絵ですが、後期は人を魅了する絵を描いている。

皆、進化しているのです。ハントが一貫して主義を変え無かった方が不思議。

後期ラファエロ前派に入るモリスが起業したモリス商会。古典やアールヌーボーが好きな私には興味はなかったのですが、今回モリスが本物を届けようと奮闘していた事がわかり感動しました。

モリス商会はティファニー商会と肩を並べるインテリア会社だったと言うことがわかり、今後、注視して行きたいと思います。遅いか

ところでジョン・ラスキン(John Ruskin)の妻とミレーの話し入れ忘れました。まあ、ゴシップだから今回はいいや・・と言うわけでおわります。

Back number

リンク ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood) 1 ヴィクトリア朝

ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood) 2 バーン=ジョーンズとモリス

関連 number

リンク 世紀末の画家ビアズリーとサロメ(Salomé)

リンク ギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau)のサロメ(Salome)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[偉人・画家・聖人] カテゴリの最新記事

-

大航海時代の静物画 2024年09月02日

-

ジャン・コクトー(Jean Cocteau)とマント… 2023年12月17日

-

レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vi… 2023年09月01日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.