PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 偉人・画家・聖人

「創史のメンバーと追随した第2グループの所、「創史のメンバー」に変更させて頂ました。

「創史のメンバーと追随した第2グループの所、「創史のメンバー」に変更させて頂ました。

「追随した第2グループ」当初は入れる予定が入らなくなり、次回に回していました。

m(_ _)m

次回作に関しては近々に載せる予定です。プライベートで事件? なかなか時間がとれなかったので予定を大幅に押しています。

ペコm(_ _ m三m _ _)mペコ

今回は年末ラスト、絵画にしました。

ラファエル前派兄弟団(Pre-Raphaelite Brotherhood)の絵画を紹介しようかと思います。

たぶん今までの紹介本とは全く異なると思います。

書いているうちに関連説明も増えすぎて・・。

また、彼らは人間関係も複雑。紹介したい画家もたくさんいるし、絵もたくさん紹介したいので2部構成にすることにしました。

テイト・ブリテンとヴィクトリア&アルバート美術館でも撮影はしていますが、欲しい写真が無かったので、絵画の写真は大方の所でウィキメディアから借りています。また、スマホ撮影がOKだった三菱一号館美術館(東京)で撮影したロセッティの絵はオリジナル撮影です。

「追随した第2グループ」当初は入れる予定が入らなくなり、次回に回していました。

m(_ _)m

次回作に関しては近々に載せる予定です。プライベートで事件? なかなか時間がとれなかったので予定を大幅に押しています。

ペコm(_ _ m三m _ _)mペコ

今回は年末ラスト、絵画にしました。

ラファエル前派兄弟団(Pre-Raphaelite Brotherhood)の絵画を紹介しようかと思います。

たぶん今までの紹介本とは全く異なると思います。

書いているうちに関連説明も増えすぎて・・。

また、彼らは人間関係も複雑。紹介したい画家もたくさんいるし、絵もたくさん紹介したいので2部構成にすることにしました。

テイト・ブリテンとヴィクトリア&アルバート美術館でも撮影はしていますが、欲しい写真が無かったので、絵画の写真は大方の所でウィキメディアから借りています。また、スマホ撮影がOKだった三菱一号館美術館(東京)で撮影したロセッティの絵はオリジナル撮影です。

問題はどう仕分けして載せるかです

でも、その前に時代の社会情勢の説明から入りたいと思います。

なぜなら、芸術は社会情勢に大きく起因しているからです。

文化は平和な時代にこそ昇華されますが、ラファエル前派が現れた19世紀の英国はまさに安定した国政に市民経済は好調。市民文化が発達した時代でした。

19世紀の英国は、フランスとは事なり王政が安定していたから産業革命も早くから進んだ。

19世紀の英国は、フランスとは事なり王政が安定していたから産業革命も早くから進んだ。

英国の 植民地政策は成功し大金持ちとなった英国で、ヴィクトリア女王 (Victoria)(1819年~ 1901年)(在位:1837年~1901年)の治世は長く続いた。

ブルジョワジー(資本家階級)だけでなく、学のあるプロレタリアート(賃金労働者)も出現し、特に中産階級の国民の文化レベルは相当に上がった。 印刷技術は黄金期を迎え、本は大量に印刷され出版された 。

英国の19世紀は中産階級(中世の第三身分の人々)の躍進が経済発展に大きく寄与している。

でも、その前に時代の社会情勢の説明から入りたいと思います。

なぜなら、芸術は社会情勢に大きく起因しているからです。

文化は平和な時代にこそ昇華されますが、ラファエル前派が現れた19世紀の英国はまさに安定した国政に市民経済は好調。市民文化が発達した時代でした。

英国の 植民地政策は成功し大金持ちとなった英国で、ヴィクトリア女王 (Victoria)(1819年~ 1901年)(在位:1837年~1901年)の治世は長く続いた。

ブルジョワジー(資本家階級)だけでなく、学のあるプロレタリアート(賃金労働者)も出現し、特に中産階級の国民の文化レベルは相当に上がった。 印刷技術は黄金期を迎え、本は大量に印刷され出版された 。

英国の19世紀は中産階級(中世の第三身分の人々)の躍進が経済発展に大きく寄与している。

※ 中世の第三身分の人々。

以前フランスの身分制度で説明しています。英国も王政なのでカテゴリーは一緒。

第1身分 聖職者(司教、司祭、助祭)

第2身分 貴族 (公爵、侯爵、子爵、男爵)

第3身分 平民 (ブルジョア、都市の市民、農民)

リンク マリー・アントワネットの居城 4 ベルサイユに舞った悲劇の王妃

ラファエル前派の絵画はそうした中産階級の人々に受け入れられて行く。

また、彼らを支持し装飾美術方面に起業したウィリアム・モリスの顧客もそうした中産階級を顧客としている。

※ ウィリアム・モリスは次回予定。

ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood) 1 ヴィクトリア朝

フランス革命以降の欧州の情勢

ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood) と ナザレ運動(Nazarene Movement)

ナザレ運動(Nazarene Movement)

ラファエル前派と ジョン・ラスキン(John Ruskin)

創史のメンバー

ラファエル前派兄弟団の初期作品

The Girlhood of Mary Virgin

Ecce Ancilla Domini!

The Light of the World (世界の光)

The Return of the Dove to the Ark

Ophelia(オフィーリア)

1853年ラファエル前派兄弟団 解散

Beata Beatrix ( ベアタ・ベアトリクス)

Venus Verticordia(魔性のヴィーナス)

The Bllessed Damozel(祝福されし乙女)

Mnemosyne ムネモシューネー(記憶の女神)

The Day Dream(デイドリーム)

Proserpine(プロセルピナ)

フランス革命以降の欧州の情勢

18世紀から19世紀の欧州はパワーバランスが崩れた激動の時代 と言ってよい。

その皮切りは 1789年7月に勃発した フランス革命であった。

フランス革命では市民による反乱が王政を倒し、国情を変えた。

市民の反乱で王政が倒され、国王が処刑されるなどあり得ない事。近隣の動揺と同時にこの機にフランスを得ようと各国の思惑も働く。そうして フランス革命戦争(1792年~1802年)が勃発し、欧州各国を巻き込んで行く 事になる。

1792年4月、フランス革命政府は神聖ローマ帝国(オーストリア)へ宣戦布告。

イタリア側からの攻撃を指揮したナポレオンの勝利によりイタリア北部とライン川以西が事実上フランスに併合された。

神聖ローマ帝国はナポレオン・ボナパルトの侵攻を受け、ズタボロ。

ナポレオン軍が帝都ウイーンに入るとかってに講和交渉。

それはナポレオンの功績?

1000年以上続いた神聖ローマ帝国の消滅は欧州のパワーバランスを決定的に崩した。

ナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte)(1769年~1821年)はフランス市民の英雄となり、フランスに多大な利益をもたらしたが、市民の裏切りも早い。

一時はフランスが欧州を統一するか? という勢いであったがナポレオンが負け越すと、ナポレオンは速やかに切られた。

ナポレオンが退位を表明した宮殿がフォンテーヌブロー宮殿です。

リンク フォンテーヌブロー宮殿(Palais de Fontainebleau)

1000年以上続いた神聖ローマ帝国の消滅は欧州のパワーバランスを決定的に崩した。

ナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte)(1769年~1821年)はフランス市民の英雄となり、フランスに多大な利益をもたらしたが、市民の裏切りも早い。

一時はフランスが欧州を統一するか? という勢いであったがナポレオンが負け越すと、ナポレオンは速やかに切られた。

ナポレオンが退位を表明した宮殿がフォンテーヌブロー宮殿です。

リンク フォンテーヌブロー宮殿(Palais de Fontainebleau)

リンク ナポレオン(Napoléon)の居室と帝政様式

リンク ナポレオン(Napoléon )と蜜蜂(abeille)の意匠

ナポレオンに関しては他にも書いています。

リンク ナポレオン(Napoléon) 1 ワーテルロー(Waterloo)戦線とナポレオンの帽子

リンク ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還

リンク ナポレオン(Napoléon) 3 ヒ素中毒説とParis Green

では フランスと英国との関係は?

フランスと英国はそもそも7年戦争(英国勝利)やアメリカ独立戦争(フランス勝利)で敵であった為、犬猿の関係 にあった。またナポレオンがかつて得た北アフリカも英国に奪われていたが、 ナポレオンが英国に亡命してから両者はアフリカ大陸における利権問題をうまく回避していた。

※ ブルボン朝が復活すると多くのフランス植民地がフランスに返還されたらしい。

それ故、ナポレオン問題で争いが起きてはいけない事を理解していた。

※ フランスとイギリスの因縁については以下で書いています。

リンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里

ところで、 19世紀の英国とフランスの違いであるが、フランスでは市民により王政は打倒されたが、英国の方は、むしろ王政が栄えていた

と言う点だ。

ところで、 19世紀の英国とフランスの違いであるが、フランスでは市民により王政は打倒されたが、英国の方は、むしろ王政が栄えていた

と言う点だ。

フランス革命はパリ市民の反乱で始まったが、実は パリ市民は昔から過激。

1358年。パリの宮殿がパリ市民の暴徒に襲われた時、恐怖を感じた王(シャルル5世)は 王宮をパリから離れた所に置いた。以降の王もパリには好んで住まなくなった。

リンク ナポレオン(Napoléon )と蜜蜂(abeille)の意匠

ナポレオンに関しては他にも書いています。

リンク ナポレオン(Napoléon) 1 ワーテルロー(Waterloo)戦線とナポレオンの帽子

リンク ナポレオン(Napoleon) 2 セントヘレナからの帰還

リンク ナポレオン(Napoléon) 3 ヒ素中毒説とParis Green

では フランスと英国との関係は?

フランスと英国はそもそも7年戦争(英国勝利)やアメリカ独立戦争(フランス勝利)で敵であった為、犬猿の関係 にあった。またナポレオンがかつて得た北アフリカも英国に奪われていたが、 ナポレオンが英国に亡命してから両者はアフリカ大陸における利権問題をうまく回避していた。

※ ブルボン朝が復活すると多くのフランス植民地がフランスに返還されたらしい。

それ故、ナポレオン問題で争いが起きてはいけない事を理解していた。

※ フランスとイギリスの因縁については以下で書いています。

リンク 新 ベルサイユ宮殿 10 ルイ16世とアメリカ独立戦争とマリーアントワネットの村里

フランス革命はパリ市民の反乱で始まったが、実は パリ市民は昔から過激。

1358年。パリの宮殿がパリ市民の暴徒に襲われた時、恐怖を感じた王(シャルル5世)は 王宮をパリから離れた所に置いた。以降の王もパリには好んで住まなくなった。

マリー・アントワネットらもテュイルリー宮(Palais des Tuileries)の寝室で暴徒に襲われている。

容赦ない過激な攻撃を王族にも平気で行うのがパリ市民だ。

王と市民の関係であるが、そもそもフランスの場合、王側もパワーによる統治だったのではないか? と思う。

王は絶対的な力で統治していたが、市民の怒りの琴線に触れた時、市民もパワーで反発した。

最も ルイ15世時代までは王も市民の為に「王が市民の病を治す行為」を行なっていた。

見える形で市民の為に役に立っていた時代の王はフレンドリーで慕われていたのだろう。

容赦ない過激な攻撃を王族にも平気で行うのがパリ市民だ。

王と市民の関係であるが、そもそもフランスの場合、王側もパワーによる統治だったのではないか? と思う。

王は絶対的な力で統治していたが、市民の怒りの琴線に触れた時、市民もパワーで反発した。

最も ルイ15世時代までは王も市民の為に「王が市民の病を治す行為」を行なっていた。

見える形で市民の為に役に立っていた時代の王はフレンドリーで慕われていたのだろう。

何れにせよパリ市民に「王は神に次いで特別な存在である。」と言う「王権神授説(おうけんしんじゅせつ)」は通用していなかったのだろう。

※ そのあたりを書いた章です。

リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)

一方、 英国の方は、昔から王が市民の為に成す事が多かったから、市民からの敬愛が深かったのではないか? と思う。

※ 昔の王は市民のケンカの裁定もしていた。裁判制度が出来るまでは・・。

司法制度のほとんどは ヘンリー2世(Henry II)(1133年~1189年)の時代に確立されている。

それは現在の英国人の英国王室の敬愛ぶりを見ても解る。市民は王族の存在を認めているからだ。

19世紀に入って英国の植民地政策が成功し、インド貿易も盛んになると英国は好景気を迎える。ヴィクトリア女王の株はさらに上がって行ったと思われる。

最も好景気だと、多少ムチャブリされても気にならないだろうし・・。

要するに同じ王政であった両国であるが、市民の王族への敬愛の仕方、また敬愛度が全く異なっていたのだろうな・・。と思ったわけです。

ヴィクトリア女王と夫君アルバート公の家族(Queen Victoria and Prince Albert's family) 1846年

ウィキメディアから借りました。英王室のRoyal Collectionです。

画家フランツ・ヴィンターハルター(Franz Winterhalter)(1805年~1873年)

これから紹介するラファエル前派兄弟団も、古典を否定して新しい時代の芸術を求めた集りであるが、フランツ・ヴィンターハルターの凝った衣装やポージング、そしてその色使いは彼らに通じるものを感じる。

決定的に違うのは、そもそも技量があるから絵が上手すぎると言う点だ。

何れにせよパリ市民に「王は神に次いで特別な存在である。」と言う「王権神授説(おうけんしんじゅせつ)」は通用していなかったのだろう。

※ そのあたりを書いた章です。

リンク 新 ベルサイユ宮殿 9 (ポンパドゥール夫人とルイ15世)

一方、 英国の方は、昔から王が市民の為に成す事が多かったから、市民からの敬愛が深かったのではないか? と思う。

※ 昔の王は市民のケンカの裁定もしていた。裁判制度が出来るまでは・・。

司法制度のほとんどは ヘンリー2世(Henry II)(1133年~1189年)の時代に確立されている。

それは現在の英国人の英国王室の敬愛ぶりを見ても解る。市民は王族の存在を認めているからだ。

19世紀に入って英国の植民地政策が成功し、インド貿易も盛んになると英国は好景気を迎える。ヴィクトリア女王の株はさらに上がって行ったと思われる。

最も好景気だと、多少ムチャブリされても気にならないだろうし・・。

要するに同じ王政であった両国であるが、市民の王族への敬愛の仕方、また敬愛度が全く異なっていたのだろうな・・。と思ったわけです。

ヴィクトリア女王と夫君アルバート公の家族(Queen Victoria and Prince Albert's family) 1846年

ウィキメディアから借りました。英王室のRoyal Collectionです。

画家フランツ・ヴィンターハルター(Franz Winterhalter)(1805年~1873年)

上流貴族御用達のドイ人の肖像画家。

ヴィクトリア女王のお気に入りで、ナポレオン3世、フランス国王ルイ・フィリップの肖像画の他、皇妃エリザヴェートの肖像も彼の作品。

画家フランツ・ヴィンターハルター(Franz Winterhalter)は本来は古典派の画家であるが肖像画家として成功してしまった。

当時は宗教画、歴史画を重んじ風俗画を軽視する時代であったので肖像画家の彼の評価は低い。

しかし、ロマン派を感じる彼の作品は従来の肖像画とは異なって神話画の要素が見える。

さらに モデルに似せながらも実物以上に美化して描くので非常に評判だったらしい。

ヴィクトリア女王の為に120点程描き、Royal Collectionとして多くは英国の宮殿で飾られている

そうだ。

これから紹介するラファエル前派兄弟団も、古典を否定して新しい時代の芸術を求めた集りであるが、フランツ・ヴィンターハルターの凝った衣装やポージング、そしてその色使いは彼らに通じるものを感じる。

決定的に違うのは、そもそも技量があるから絵が上手すぎると言う点だ。

逆を返せば、ラファエル前派兄弟団の絵は上手いとは言い難い。何しろまだ学生だし、神学者や詩人が絵を描いていたわけだから・・。

ヴィクトリア女王(Queen Victoria)

さて、 英国の19世紀はヴィクトリア女王あっての世紀 。 彼女の統治時代をヴィクトリア朝 と言う。

大英帝国が最も繁栄した時代 である。

ヴィクトリア女王(Queen Victoria)は英国のハノーヴァー朝第6代女王

ヴィクトリア女王(Queen Victoria)

さて、 英国の19世紀はヴィクトリア女王あっての世紀 。 彼女の統治時代をヴィクトリア朝 と言う。

大英帝国が最も繁栄した時代 である。

ヴィクトリア女王(Queen Victoria)は英国のハノーヴァー朝第6代女王

もし英国のトップが女王でなかったら? 時代は異なっていたかもしれない。

もし英国のトップが女王でなかったら? 時代は異なっていたかもしれない。

ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood)と ナザレ運動(Nazarene Movement)

「自然をありのままに再現すべきだ」「神の創造物である自然に完全さを見い出せる。」 宗教色の強い教育を受けてきたラスキンには神性と美を結びつけた独特の美学があったらしい。

「自然をありのままに再現すべきだ」「神の創造物である自然に完全さを見い出せる。」 宗教色の強い教育を受けてきたラスキンには神性と美を結びつけた独特の美学があったらしい。

創史のメンバー

創史のメンバー3人は国立美術学校、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts, RA)の生徒。

画家 ジョン・エヴァレット・ミレー(John Everett Millais)(1829年~1896年)

ラファエル前派兄弟団の初期作品

1849年発表作品 ラファエル前派としての最初の作品?

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)(1828年~1882年)から

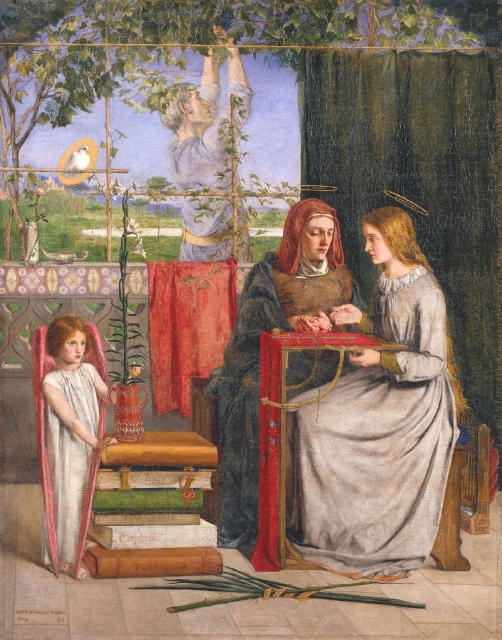

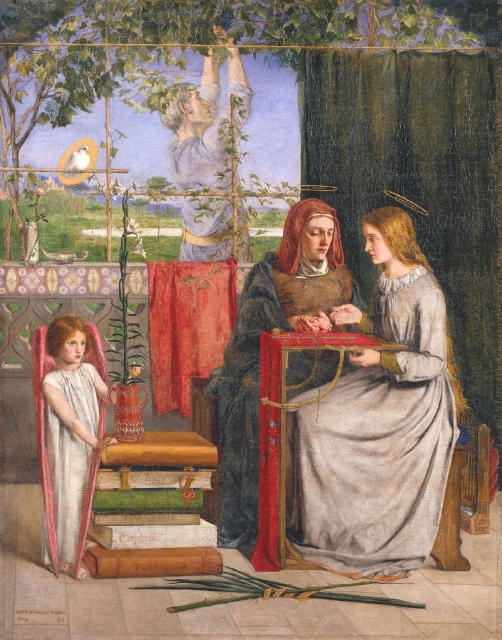

The Girlhood of Mary Virgin ウィキメディアからかりました。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティはラファエロ前派、創設の初期メンバーの1人。

日本語訳のタイトルでは「聖母マリアの少女時代」となっている。

後に聖母となるマリアが母アンナに刺繍の手ほどきを受けている図である。

聖母となるマリアの懐妊(受胎告知)につながる話? であるが、実際にこのような内容は聖書には無い。

内容は全くの創作。

でも一般に受胎告知につながる小物(白百合、天使、ハト、シュロ、天使の輪)がこれでもかと散りばめられている。象徴主義の先駆けと言われるところかもしれない。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)(1828年~1882年)から

1850年発表作品 上の「少女時代」に続いて出された聖母マリアの「受胎告知」図

Ecce Ancilla Domini! ウィキメディアからかりました。

聖母となるマリアの懐妊(受胎告知)を大天使ガブリエルが知らせる図であるが、これも 今までのセオリーと全く違う。

。

。

形式から何から全てを否定してオリジナルにしたみたいですね

本来のアイテムである白百合は、刺繍の中にも描かれている。また、天使は浮いているから人でないのは分かるが、翼も無い。

参考に中世来の受胎告知の定番スタイルを紹介。

多分最初にこのポーズで描いたのは初期ルネッサンスの画家フラ・アンジェリコ(Fra' Angelico)(1390年 / 1395年頃~1455年)。ラファエロもダ・ヴィンチもこのスタイルを使用。

レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)(1452年~1519年)

Annunciation(受胎告知) 1472年

ウィキメディアから借りました。

所蔵 Uffizi Gallery

画家 ウィリアム・ホルマン・ハント (William Holman Hunt)(1827年~1910年)から

The Light of the World (世界の光) (Manchester version)

初代インド皇帝(女帝)(在位:1877年~1901年)

3人の伯父たちが嫡出子を残さなかったため、 1837年6月20日に18歳で即位。治世は64年

。

女王として君臨。1901年に崩御(ほうぎょ)。

※ 歴代イギリス国王の中でその治世はエリザベス2世に次いで2番目の長さ。二人の女王は共に老衰で崩御している。

外交では1877年にインド皇帝を兼ね、インドをはじめとする広大な海外植民地を支配

。

現在も世界各地に残る女王の名を冠した地名こそ、英国統治の名残である。

ヴィクトリア島(カナダ)、ヴィクトリア湖(ケニア・ウガンダ・タンザニア)、ヴィクトリア滝(ジンバブエ・ザンビア)、ヴィクトリア・ハーバー(香港)、ヴィクトリアランド(南極大陸)、ヴィクトリア(世界各地の都市名)、ヴィクトリア・パーク(世界各地の公園)など

先頃、崩御されたエリザベス2世(Elizabeth the Second)(1926年~2022年9月)女王にも重なる事だが、「帝国の母」「慈愛」のイメージは聖母をイメージさせる。女王の存在は大英帝国の拡大にも維持にも繋がったらしい。

ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood)と ナザレ運動(Nazarene Movement)

Pre-Raphaelite Brotherhood(ラファエル前派兄弟団)はヴィクトリア朝のロンドンで1848年に結成

された同じ趣向を持つ英国の芸術家(画家、詩人、美術評論家)らによって結成されたグループです。

簡単に言うと、発起人である当初のメンバーはロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts)の生徒で、 学校が押す伝統的な絵画技法やテーマが「古すぎる」と意義を唱えた のです。

※ Royal Academy of Arts・・王立芸術アカデミーは英国立の美術学校の事。

詳しくは後で解説しますが、 ラファエロ以降のマニエリスム的完成された古典ではなく、彼らが求めたのは自分達の思うままに好きな手法で、好きな絵を描きたい。と言うのが当初の目的 でした。

つまり、 英国画壇を牽引してきたロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの初代会長、ジョシュア・レイノルズ(Sir Joshua Reynolds)(1723年~1792年)の方針を否定したと言う事

です。

つまり、 英国画壇を牽引してきたロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの初代会長、ジョシュア・レイノルズ(Sir Joshua Reynolds)(1723年~1792年)の方針を否定したと言う事

です。

初期のラファエル前派兄弟団に明確なテーマがあったわけではないが、保守、伝統を重んじる学校にはむかった絵(最初の展示会は1849年)は物議をかもしたのは確か。

参考にジョシュア・レイノルズ(Sir Joshua Reynolds)の作品を紹介。ウィキメディアから借りました。

幼児サミュエル(The Infant Samuel) 1776年

ファーブル美術館(Musée Fabre)

サミュエル(Samuel)は 旧約聖書「サムエル記」に登場するユダヤの預言者であり指導者。

子供の頃から神の言葉の伝言をした?

ジョシュア・レイノルズ自身が推奨した理想の絵画は聖書や伝説やギリシャ・ローマの古典を題材とするもの。

そう言う絵は王侯貴族が持つにふさわしい格式ある絵と定義できます。

ラファエル前派兄弟団は改革運動の派であると自らを定義した 。

解り易い名前を付けた。「Pre-Raphaelite Brotherhood」の頭文字から「P.R.B.」と署名。

広報誌として定期刊行物 「The Germ 」を発行。

同士のサークルである。彼らの考えに同調する者は追随して自身の作品を公開した。

ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts)の教授らは足元で変な活動を始めた彼らを歓迎はしなかったろう。

ところで、 こうした新しい考えは、すでにドイツで始まっていた。

ナザレ運動(Nazarene Movement)

1809年、ウイーンではthe Brotherhood of St. Luke(聖ルカ兄弟団)と言うグループが結成 されていた。その彼らが求めた芸術スタイルは ナザレ派(Nazarener) と呼ばれる。

精神的価値を具体化した芸術に戻ることを望み、 中世後期と初期ルネサンスの芸術家にインスピレーションを求める。

また 彼らも新古典主義とアカデミーのシステムに異を唱えて生まれている。

ただ、ナザレ派の行動はラファエル前派よりもはるかにマニアック。

彼らはローマに住み着き中世に戻るべく半修道院生活をしながら活動。宗教的なテーマが多い。

ナザレ派は職人技術である中世のフレスコ画を復活させる試みもしている。

ドイツ ロマン主義の画家の中から出たナザレ派。

欧州の中ではいち早く行動はしたが、 ナザレ運動(Nazarene Movement)は限りなく 中世の復刻に近い? 職人気質で生真面目なドイツ人らしいが誰でもマネできるものではない。

ラファエロ前派兄弟団の創設は、ナザレ派しかり、ドイツですでに始まっていた美術改革の影響を受けたからと思われるが、少なくとも彼らはもっと自由だ。あまり深く考えていなかったのかもしれないが・・。

ラファエロ前派兄弟団の創設は、ナザレ派しかり、ドイツですでに始まっていた美術改革の影響を受けたからと思われるが、少なくとも彼らはもっと自由だ。あまり深く考えていなかったのかもしれないが・・。

彼らの活動が英国画壇に新しい風潮をもたらし、画壇に改革を起こしたのは確か。

古典主義からの離脱。ラファエル前派は過渡期を成している。

実際ラファエル前派兄弟団自体の活動は5年ほどで終わり、グループはそれぞれのステップに進んで行く。

テーマはより文学に寄って行くので象徴主義と言うよりはロマン主義的である。

※ 英国のロマン主義は英国古典文学からくるものが多い。

※ フランスで起きたロマン主義と英国で起きたロマン主義はかなり別物。

簡単に言うと、発起人である当初のメンバーはロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts)の生徒で、 学校が押す伝統的な絵画技法やテーマが「古すぎる」と意義を唱えた のです。

※ Royal Academy of Arts・・王立芸術アカデミーは英国立の美術学校の事。

詳しくは後で解説しますが、 ラファエロ以降のマニエリスム的完成された古典ではなく、彼らが求めたのは自分達の思うままに好きな手法で、好きな絵を描きたい。と言うのが当初の目的 でした。

初期のラファエル前派兄弟団に明確なテーマがあったわけではないが、保守、伝統を重んじる学校にはむかった絵(最初の展示会は1849年)は物議をかもしたのは確か。

参考にジョシュア・レイノルズ(Sir Joshua Reynolds)の作品を紹介。ウィキメディアから借りました。

幼児サミュエル(The Infant Samuel) 1776年

ファーブル美術館(Musée Fabre)

サミュエル(Samuel)は 旧約聖書「サムエル記」に登場するユダヤの預言者であり指導者。

子供の頃から神の言葉の伝言をした?

ジョシュア・レイノルズ自身が推奨した理想の絵画は聖書や伝説やギリシャ・ローマの古典を題材とするもの。

そう言う絵は王侯貴族が持つにふさわしい格式ある絵と定義できます。

実際、19世紀のヴィクトリア朝の急速な社会変化を見れば、反古典に走るのも道理。

絵画を欲する層が変わってきている事も大きい

。貴族の没落もある。。

時代もめまぐるしく変化し、生活は近代化している中で 特別な絵画の需要は減ったのだろう。

代わりに絵画の需要は本の中にこそ増えて行く。

代わりに絵画の需要は本の中にこそ増えて行く。

でもアカデミーは新しい物を採り入れるのさえ拒絶する。

先に動いてしまったもの勝ち?ラファエル前派兄弟団は改革運動の派であると自らを定義した 。

解り易い名前を付けた。「Pre-Raphaelite Brotherhood」の頭文字から「P.R.B.」と署名。

広報誌として定期刊行物 「The Germ 」を発行。

グループの討論は「ラファエル前派ジャーナル」に記録したと言う。

同士のサークルである。彼らの考えに同調する者は追随して自身の作品を公開した。

ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts)の教授らは足元で変な活動を始めた彼らを歓迎はしなかったろう。

ところで、 こうした新しい考えは、すでにドイツで始まっていた。

ナザレ運動(Nazarene Movement)

1809年、ウイーンではthe Brotherhood of St. Luke(聖ルカ兄弟団)と言うグループが結成 されていた。その彼らが求めた芸術スタイルは ナザレ派(Nazarener) と呼ばれる。

精神的価値を具体化した芸術に戻ることを望み、 中世後期と初期ルネサンスの芸術家にインスピレーションを求める。

また 彼らも新古典主義とアカデミーのシステムに異を唱えて生まれている。

ただ、ナザレ派の行動はラファエル前派よりもはるかにマニアック。

彼らはローマに住み着き中世に戻るべく半修道院生活をしながら活動。宗教的なテーマが多い。

ナザレ派は職人技術である中世のフレスコ画を復活させる試みもしている。

フレスコ画もまたラファエル前派はその活動で国会議事堂の再建で活用を試みているが、彼らは失敗しているらしい。

ドイツ ロマン主義の画家の中から出たナザレ派。

欧州の中ではいち早く行動はしたが、 ナザレ運動(Nazarene Movement)は限りなく 中世の復刻に近い? 職人気質で生真面目なドイツ人らしいが誰でもマネできるものではない。

彼らの活動が英国画壇に新しい風潮をもたらし、画壇に改革を起こしたのは確か。

古典主義からの離脱。ラファエル前派は過渡期を成している。

実際ラファエル前派兄弟団自体の活動は5年ほどで終わり、グループはそれぞれのステップに進んで行く。

テーマはより文学に寄って行くので象徴主義と言うよりはロマン主義的である。

※ 英国のロマン主義は英国古典文学からくるものが多い。

※ フランスで起きたロマン主義と英国で起きたロマン主義はかなり別物。

ラファエル前派と

ジョン・ラスキン(John Ruskin)

そもそもラファエル前派兄弟団(Pre-Raphaelite Brotherhood)の語彙は何を意味しているのか?

そもそもラファエル前派兄弟団(Pre-Raphaelite Brotherhood)の語彙は何を意味しているのか?

ラファエルのラファエルは盛期ルネサンスを代表するイタリアの巨匠であるラファエロ・サンティ(Raffaello Santi)(1483年~1520年)に由来

している。

※ 新プラトン主義の思想はルネサンスの文芸・美術にも大きな影響を与えたと言うが、ラファエロは新プラトン主義を美術作品に昇華したとして高い評価をされている。

一般的に ラファエロは、古代ギリシア・ローマの芸術に回帰し「古典主義」を完成した芸術家 と位置付けされている。

古典の代名詞であるラファエロに対して古典偏重の19世紀のアカデミーにおける美術教育を揶揄する意味で「ラファエロ以前(Pre-Raphaelite)

」という言葉を使ったらしい。

古典の代名詞であるラファエロに対して古典偏重の19世紀のアカデミーにおける美術教育を揶揄する意味で「ラファエロ以前(Pre-Raphaelite)

」という言葉を使ったらしい。

※ 新プラトン主義の思想はルネサンスの文芸・美術にも大きな影響を与えたと言うが、ラファエロは新プラトン主義を美術作品に昇華したとして高い評価をされている。

一般的に ラファエロは、古代ギリシア・ローマの芸術に回帰し「古典主義」を完成した芸術家 と位置付けされている。

つまり 根底にあるのは「反アカデミズム」

と考えられる。

実際、ラファエル前派は様々な芸術様式で描かれていて、ナザレ派のように、必ずしも中世後期や初期ルネッサンスの様式に戻ったわけではない。

むしろ、英国における象徴主義美術の先駆けともとらえられている。

世間がラファエロ前派兄弟団の絵をバッシングする中で 批評家のジョン・ラスキン(John Ruskin)(1819年~1900年)だけが彼らの活動を支持したのだ 。

※ これ以降ラスキンとラファエル前派兄弟団の関係は密接になって行くのだが、その関係故ラスキンは妻を失った。後で触れます。これもスキャンダルです。

実際、ラファエル前派は様々な芸術様式で描かれていて、ナザレ派のように、必ずしも中世後期や初期ルネッサンスの様式に戻ったわけではない。

むしろ、英国における象徴主義美術の先駆けともとらえられている。

1848年、ラファエル前派結成

1849年、3人は「P.R.B」と謎のサインを入れた絵画を発表。

※ 「P.R.B」は、Pre-Raphaelite Brotherhood(ラファエル前派兄弟団)の頭文字であった。

Brotherhood(兄弟団)と言うネーミングに中世の秘密結社を意識した? 遊び心かな?

1850年、「P.R.B」のサインの意味を公表した時に美術界にスキャンダルが起きたという 。

1851年5月、ジョン・ラスキンはラファエル前派兄弟団を擁護する手紙をタイムズに書いた。

Brotherhood(兄弟団)と言うネーミングに中世の秘密結社を意識した? 遊び心かな?

1850年、「P.R.B」のサインの意味を公表した時に美術界にスキャンダルが起きたという 。

1851年5月、ジョン・ラスキンはラファエル前派兄弟団を擁護する手紙をタイムズに書いた。

世間がラファエロ前派兄弟団の絵をバッシングする中で 批評家のジョン・ラスキン(John Ruskin)(1819年~1900年)だけが彼らの活動を支持したのだ 。

※ これ以降ラスキンとラファエル前派兄弟団の関係は密接になって行くのだが、その関係故ラスキンは妻を失った。後で触れます。これもスキャンダルです。

ジョン・ラスキン(John Ruskin)のポートレート 1863年

ウィキメディアから借りました。

ジョン・ラスキン(John Ruskin)(1819年~1900年)

ウィキメディアから借りました。

ジョン・ラスキン(John Ruskin)(1819年~1900年)

「美は神からの贈り物」、「すべての偉大な芸術家は美しさを認識」、「想像力を使って創造し、象徴的に表現せよ」と主張。

彼の擁護するターナーと同じ系譜であり本質は同じとラファエル前派をラスキンは擁護した

。

博学な彼は社会思想家であり作家、哲学者、美術評論家と多くの肩書きを持つ。そして彼の社会への影響は大きかった。

むしろ以降ラファエル前派はラスキンの主張に寄って行った? のではなはいか? とさえ思う。

実際、後からラファエロ前派の改革に加わるエドワード・バーン・ジョーンズ、ウィリアム・モリス、ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスらの絵画はラスキンの主張に沿っている。

創史のメンバー

1848年、ラファエル前派結成

創史のメンバー3人は国立美術学校、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ(Royal Academy of Arts, RA)の生徒。

画家 ジョン・エヴァレット・ミレー(John Everett Millais)(1829年~1896年)

画家・詩人

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)(1828年~1882年)

画家

ウィリアム・ホルマン・ハント (William Holman Hunt)(1827年~1910年)

3人によって設立され 後に4人加わり活動が始まった 。

作家、評論家 ウィリアム・マイケル・ロセッティ(William Michael Rossetti)(1829年~1919年)

3人によって設立され 後に4人加わり活動が始まった 。

作家、評論家 ウィリアム・マイケル・ロセッティ(William Michael Rossetti)(1829年~1919年)

※ ダンテ・ガブリエル・ロセッティの兄弟

画家

ジェームズ・コリンソン(James Collinson)(1825年~1881年)

※ ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティが気に入りラファエル前派の同胞団に推薦。

評論家

フレデリック・ジョージ・スティーブンス(Frederick George Stephens)(1827年~1907年)

彫刻家

トーマス・ウールナー(Thomas Woolner)(1825年~1892年)

ナザレ運動を一部モデルにした7人のメンバーでラファエル前派(Pre-Raphaelite)兄弟団(Brotherhood)を結成した。

1853年、ラファエル前派解散

1853年、ラファエル前派解散

1849年発表作品 ラファエル前派としての最初の作品?

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)(1828年~1882年)から

The Girlhood of Mary Virgin ウィキメディアからかりました。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティはラファエロ前派、創設の初期メンバーの1人。

日本語訳のタイトルでは「聖母マリアの少女時代」となっている。

後に聖母となるマリアが母アンナに刺繍の手ほどきを受けている図である。

聖母となるマリアの懐妊(受胎告知)につながる話? であるが、実際にこのような内容は聖書には無い。

内容は全くの創作。

でも一般に受胎告知につながる小物(白百合、天使、ハト、シュロ、天使の輪)がこれでもかと散りばめられている。象徴主義の先駆けと言われるところかもしれない。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(Dante Gabriel Rossetti)(1828年~1882年)から

1850年発表作品 上の「少女時代」に続いて出された聖母マリアの「受胎告知」図

Ecce Ancilla Domini! ウィキメディアからかりました。

聖母となるマリアの懐妊(受胎告知)を大天使ガブリエルが知らせる図であるが、これも 今までのセオリーと全く違う。

形式から何から全てを否定してオリジナルにしたみたいですね

本来のアイテムである白百合は、刺繍の中にも描かれている。また、天使は浮いているから人でないのは分かるが、翼も無い。

参考に中世来の受胎告知の定番スタイルを紹介。

多分最初にこのポーズで描いたのは初期ルネッサンスの画家フラ・アンジェリコ(Fra' Angelico)(1390年 / 1395年頃~1455年)。ラファエロもダ・ヴィンチもこのスタイルを使用。

レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci)(1452年~1519年)

Annunciation(受胎告知) 1472年

ウィキメディアから借りました。

所蔵 Uffizi Gallery

画家 ウィリアム・ホルマン・ハント (William Holman Hunt)(1827年~1910年)から

The Light of the World (世界の光) (Manchester version)

所蔵 Manchester Art Gallery

上の絵はManchester versionと呼ばれる小品。

ウィキメディアから借りました。

1849年~1850年頃に製作が開始され1854年完成。

ところで彼らが宗教画を描いたのは1833年にオックスフォード大学で始まったオックスフォードムーブメント(Oxford Movement)(カトリックリバイバル)を意識してのものらしい。

ところで彼らが宗教画を描いたのは1833年にオックスフォード大学で始まったオックスフォードムーブメント(Oxford Movement)(カトリックリバイバル)を意識してのものらしい。

カトリックリバイバル運動はまた19世紀のロマン主義芸術家や著述家の間にゴシック・リバイバル(建築)のブームをもたらす。

これは19世紀英国における一種の宗教改革。複雑なので今回は避けます。

よく彼らの作品は「中世後期と初期ルネサンスの芸術家にインスピレーションを求めた。」などと紹介されてているが、以上彼らの初期作品を見るとルネッサンス以前の思想がどうこうと言うより、 単にラファエロ以降にテーマの定型画題が決まった。と言う事への反発が大きいのかな? と思った。

つまり 描くテーマにおけるモチーフは自分の感性で決めたい。中世の巨匠のスタイルを踏襲するのは嫌。画家自身が画題からイメージしたものを描いてこそ画家の想いも主張も表現できる 。

この考え方は画家から、彼らを芸術家に昇格させたものだったと思う。

そしてまたこうした考えが象徴主義(symbolisme)を先駆けたのかもしれない。

ジョン・エヴァレット・ミレー(John Everett Millais)(1829年~1896年)

Ophelia(オフィーリア) 1852年

所蔵 Tate Britain

オフィーリアの死と詳細に表現された自然の情景。そして何より美しさと儚さ?

所蔵 Manchester Art Gallery

上の絵はManchester versionと呼ばれる小品。

ウィキメディアから借りました。

黙示録 3:20 ドアを叩くキリスト。これは閉ざされた心の扉を開きたまえ。と言う神からのメッセージを現した寓話。

今までおそらく聖書でこのテーマを絵にした者はいなかったかもしれない

。敢えてハントは選んだらしい。

最初に描かれたのはラファエル前派兄弟団結成中。

1849年~1850年頃に製作が開始され1854年完成。

最初の作品はオックスフォード大学(University of Oxford)キーブルカレッジ(Keble Colleg)に併設されたチャペル(Chapel)にあるらしい。

※ キーブルカレッジ(Keble Colleg)は創設1870年、カトリックと国教会の調和を試みた英国国教会の主教である。

教会で大切にされている絵と言う事だ。

この作品は複数描かれている事からもハントの代表作といえる作品。

彼の絵は、鮮やかな色と細部へのこだわりによる精巧さを持って象徴性を示す。ジョン・ラスキンからの影響と言われている。

ラファエル前派は1853年に解散するが、方向性を違えて別方向にメンバーが進む中で、 ハントだけはラファエル前派兄弟団創設の理念を最後まで忠実に守り通している。

ラファエル前派は1853年に解散するが、方向性を違えて別方向にメンバーが進む中で、 ハントだけはラファエル前派兄弟団創設の理念を最後まで忠実に守り通している。

つまり、初心から最後まで信念がブレなかったのは3人の中で彼だけなのだ。

教会で大切にされている絵と言う事だ。

この作品は複数描かれている事からもハントの代表作といえる作品。

彼の絵は、鮮やかな色と細部へのこだわりによる精巧さを持って象徴性を示す。ジョン・ラスキンからの影響と言われている。

つまり、初心から最後まで信念がブレなかったのは3人の中で彼だけなのだ。

ジョン・エヴァレット・ミレー(John Everett Millais)(1829年~1896年)

The Return of the Dove to the Ark (鳩の箱舟への帰還) 1851年

ウィキメディアから借りました。

所蔵 Ashmolean Museum

所蔵 Ashmolean Museum

旧約聖書 創世記 6~9 ノアの方舟(Noah's Ark)から

大洪水の中、一対の選ばれた動物だけがノアの造った船にのり難を逃れた。

洪水は40日40夜続き水は150日の間引かず、船はアララト山の上で地上に戻れる日を待った。

飛ばしたハトがオリーブの枝を加えて戻った瞬間の情景らしい。

地上にまもなく降りられるだろうと言う安堵を示した絵らしい。

これは ノアの方舟(Noah's Ark)の一編の情景を描いたものだが、ノアの方舟を表現する時は船と海のような洪水が定番。

※ ハト、オリーブの枝、荒海、木造の船、一対の動物。などはノアの箱船における象徴のアイテムである。

これはノアの方舟の話しが解っている人前提の絵。でも聖書の話しとして見るなら時代考証も合っていない。2人の少女を描く為のモチーフにハトとオリーブを使ただけ?

逆に ハトとオリーブの象徴のみで創世記と言い張る所が凄い

タイトルがThe Return of the Dove to the Ark (鳩の箱舟への帰還)と、言い切っているのだから相当な非難を浴びたでしょうね。

でも ミレイの絵は古典寄りの正統派。技量があるからこの後発表するオフィーリアは絶賛される。

地上にまもなく降りられるだろうと言う安堵を示した絵らしい。

これは ノアの方舟(Noah's Ark)の一編の情景を描いたものだが、ノアの方舟を表現する時は船と海のような洪水が定番。

※ ハト、オリーブの枝、荒海、木造の船、一対の動物。などはノアの箱船における象徴のアイテムである。

これはノアの方舟の話しが解っている人前提の絵。でも聖書の話しとして見るなら時代考証も合っていない。2人の少女を描く為のモチーフにハトとオリーブを使ただけ?

逆に ハトとオリーブの象徴のみで創世記と言い張る所が凄い

タイトルがThe Return of the Dove to the Ark (鳩の箱舟への帰還)と、言い切っているのだから相当な非難を浴びたでしょうね。

カトリックリバイバル運動はまた19世紀のロマン主義芸術家や著述家の間にゴシック・リバイバル(建築)のブームをもたらす。

これは19世紀英国における一種の宗教改革。複雑なので今回は避けます。

よく彼らの作品は「中世後期と初期ルネサンスの芸術家にインスピレーションを求めた。」などと紹介されてているが、以上彼らの初期作品を見るとルネッサンス以前の思想がどうこうと言うより、 単にラファエロ以降にテーマの定型画題が決まった。と言う事への反発が大きいのかな? と思った。

つまり 描くテーマにおけるモチーフは自分の感性で決めたい。中世の巨匠のスタイルを踏襲するのは嫌。画家自身が画題からイメージしたものを描いてこそ画家の想いも主張も表現できる 。

この考え方は画家から、彼らを芸術家に昇格させたものだったと思う。

そしてまたこうした考えが象徴主義(symbolisme)を先駆けたのかもしれない。

ジョン・エヴァレット・ミレー(John Everett Millais)(1829年~1896年)

Ophelia(オフィーリア) 1852年

所蔵 Tate Britain

モデル エリザベス・シダル(Elizabeth Siddal)(1829年~1862年)

ウィリアム シェイクスピア(William Shakespeare)(1564年~1616年)の戯曲

ウィリアム シェイクスピア(William Shakespeare)(1564年~1616年)の戯曲

悲劇「ハムレット(Hamlet)」1601年頃の作品から

溺れる直前の川で歌うオフィーリア(Ophelia)を表現。オフィーリアの死と詳細に表現された自然の情景。そして何より美しさと儚さ?

この作品は、 1852年、ロイヤル アカデミー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[偉人・画家・聖人] カテゴリの最新記事

-

大航海時代の静物画 2024年09月02日

-

ジャン・コクトー(Jean Cocteau)とマント… 2023年12月17日

-

レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vi… 2023年09月01日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.