PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

![]() 続編「西洋の甲冑 4」を出すにあたり、

Mail (armour)のルーツの部分を

修正しました。

6年経過して、後から解った事実もあったので。

続編「西洋の甲冑 4」を出すにあたり、

Mail (armour)のルーツの部分を

修正しました。

6年経過して、後から解った事実もあったので。

完結編として完成した暁にはBack numberを後から書き込みます。

前回載

せた 「西洋の甲冑

1 (Armou

r Steel Clothing のテキスタイル)」はヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria

and Albert

Museum )からの出典でした。

実は甲冑に関してあちこちで撮影だめしてきているのですが、どこも解説が付いていないのが現状です。

(おそらく美術館自体で甲冑の年代も特定していないのだと思われる。)

当然展示は一緒くたで、いつ、どこで、どのような戦闘で仕様されていたのか全く見当がつかない状況です。(V&Aでさえ、近世の一部が展示されているだけで系統が示されているわけではない。)

そんな中で 唯一まとまった多量の武具を展示している美術館がウィーンの新王宮にある「Kunst Historisches Museum Wien」

です。

そこは武具の他にエフェソスの遺跡、古楽器も合わせての展示ですが、武具に関しては、当然ハプスブルグ家、直の品が多いので他と比べものにならない量と品質(美品)と種類を誇っていました。

(私の知る限りでは中世の騎士達の武具に関してのコレクションは今の所一番です。)

そこの武具は高貴な立場の人や、本物の騎士の武具が中心。お金のかかった美術工芸品のような品々がならび素晴らしい のですが

残念ながらそこも

解説書がドイツ語表記のみ。

載せるならある程度説明を入れたい所。(勉強が必要で長らく保留にしていたわけです。)

まだまだちゃんと紹介できる程ではありませんのでザックリですが、今回はいろんな美術館から写真を引っ張って、 初期のArmour Clothingである

Mail (armour)。日本で呼ばれる鎖(Kusari) から

紹介します。

西 洋の甲冑 2 (

Armour Clothing

Mail

)

Mail

(armour)

Mail

coif

Ba

scinet

Aventail

Hauberk

Mail and Plate hauberk

Mail (armour)の歴史

ところで、武具の有名な産地が北イタリアとドイツにあったと言う事が調べているうちに解ってきました。

当然仕様も違いますし、 国(地方)により戦闘の違いか? 好みの違いか? スタイル自体に流行の違いがかな

りあった

ようです。

また、地方への伝播は今と違い欧州内でさえ、その時差は幅広かった

ようです。

(武具の製作と使用年が特定できない原因でもあります。)

こうした武具の伝播

は、特に戦いにおいて戦勝国が戦利品として持ち帰った武具などからコピーされて広まったり、また行商の商人により他国にもたらされたりしたと思われます。

ミラノ ポルテベッツォリ美術館((Museo Poldi Pezzoli))より

写真右の方はイスラムの

Mailandplate armour

※ 2014年 「ポルディ・ペッツォーリ美術館(Museo Poldi Pezzoli)」で紹介

ミラノ ポルテベッツォリ美術館((Museo Poldi Pezzoli))より

イスラム軍の武具

Mail

(armour)

俗 に日本では 鎖帷子(くさりかたびら)と呼ばれるKusari(鎖)で編まれた防護服を中

世では「

Mail

」と呼ん

でいた

ようです。

「

Mail 」と言うと郵便や手紙の解釈にとられてしまいますが、全く同じ文字で別の意味です。

その語源は

古フランス語(Old French)とアングロノルマン語(Anglo-Norman)からで

「郵便用の袋」の意味だったとされています

。

もしかしたら郵便を入れて運ぶ輸送用の袋が中世の騎士が着ていた鎖帷子に似ていた?

いや、むしろ「鎖帷子の頭巾(

Mail coif)」の前身が中世人々が頭に被っていた白いリネンの布頭巾だったと考えられている事から「Mail 」は白いリネンの布をさしていた可能生もあるかも?

などと考察してましたが・・。はっきり書かれたものを一つ発見。以下。![]() Plate armour(プレートアーマー)の説明ではっきり郵便輸送用の袋からの転用らしい事がかかれていました。リングをつなげた鎖編みの袋(メール)は体にフィットもしたそうです。

Plate armour(プレートアーマー)の説明ではっきり郵便輸送用の袋からの転用らしい事がかかれていました。リングをつなげた鎖編みの袋(メール)は体にフィットもしたそうです。

リネンですが、直接、鎖(くさり)網を体に装着するわけにはいかないからその下は厚手のキルティングのようなリネンでカバーされていたようです。

つまり、郵便(

Mail)の袋がそもそものルーツだったと言う事らしい。

※ 「Mail (armour)の歴史」はラストにも載せています。

![]() armour用の

Mail

は

、丸環の鎖あみを指す言葉にもなっている。

armour用の

Mail

は

、丸環の鎖あみを指す言葉にもなっている。

Mail (armour)

部分拡大写真(「Kunst Historisches Museum Wienの

Hauberk から)

金属のリングを連続してつなげて頭巾やシャツを編ん刃物よけの軍用の防護服

としたものが

Mail

で

す

。

上の写真はほぼ原寸に近いかもしれません。

技術も未熟な手作業の時代に、細かい鉄のリングを沢山造って繋いで服にする。

これは非常に大変な作業です。職人が一着造るのにどれだけの日数を要するのか。

つまり

Mail

(armour)は非常に高額な商品であった

と言う事です。(使い回しができるけど![]() )

)

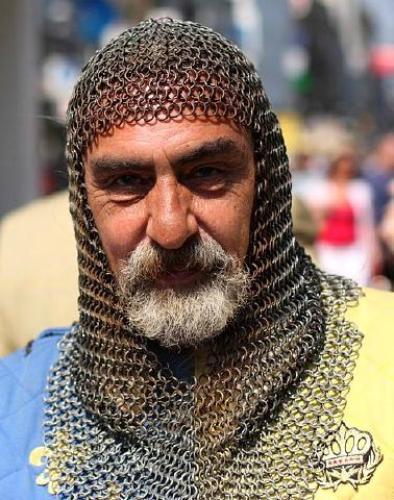

Mail

coif

ウィキペディアから借りてきました。

ウィキペディアから借りてきました。

上の写真 Mailだけで造られた頭巾は Mail coif と呼ばれている

。

ボディー用のMail より若干小さめのリングで編まれている。

一般的な戦場機甲部隊のファッション。

頭部を守る為に考えられたのは言うまでもなく、これが後にヘルメットの誕生に繋がるのである。

Mail coif は地域により

15世紀初頭まで使用 され、

15世

紀半ばには次世代の合体型のAventailの出現で終焉

している。

Bascinet

中世の欧州に現れた最初の軍用ヘルメットの総称が Bascinet

である。

14世紀。 Bascinet は最も一般的なヘルメットとされている。

15

世紀半ば以降はSallet と Armet の出現で無くなる?

実はこの Bascinet の定義が今一つ解っていない。![]()

ただ、次に紹介する

ヘルメットと

Mail

の

コンビネーションはBascinetに分類

されている。

当初のBascinetf は敢えて頭頂部が三角錐のようにとがっていたらしいが、

1410 年頃よりバイザーは丸くなったそうだ。

丸みを帯びたバイザーの典型が以前紹介したカール大帝の忌中紋章(きちゅうもんしょう)の形だ。

美術館で買ったポストカードを撮影

美術館で買ったポストカードを撮影

探したが、他の美術館でも Bascinet はほぼ見ない。たいていのヘルメットはSallet か Armet である。

Aventail

上の写真はイスラム軍のもの

ヘルメットと

Mail

が合体したものを Aventail と呼んでいるが・・。

Aventail あるいは

Camail と呼ばれるこれらは、本来ヘルメット周りに取り付けられた

Mail

の

カーテンをさしている

。(

このタイプは前出の Bascinet に分類されている。)

※ 当初はヘルメットに直接

Mail がとりつけられていたようだが、1320年頃より着脱可能なタイプが出現。

技 術的な進化か? こちらの方が手間いらずか?

欧州では

mail だけの

mail coif は15世紀後半には完全に消滅。

この

Mail のカーテン(Aventail or

Camail ) 部分は後に鉄のプレート(

Plate )に代わり Close hel

m

(

helmet )が生まれる。

Hauberk

Mail で造られたシャツが

Hauberk

(ホーバーク)である。いわゆる鎖帷子(くさりかたびら)である。

ウイーン新王宮美術館

より 欧州のタイプ

Hauberk の Cape 型である。

欧州では14世紀に

プレートの鎧が出現するまで主流であったが、イスラム

圏ではオスマン帝国の時代を通して使用

されていた

ようだ。

下はイスラム圏のものであるが、仕様の年代は不明。

ただ、下のタイプは胸に一枚の大きなプレートを取り付けている事から15世紀前半と推定。

イスタンブールの軍事博物館のマネキンより

お腹のあたりに小さなプレートが複数取り付けられている。この タイプは Mail and Plate hauberk である

。

Mail and Plate hauberk

Mail and Plateのコンビネーションのタイプである。

このような Hauberk は欧州タイプにはなく、中東、オスマン帝国、インド、中央アジア、韓国、日本などに伝わっている。

これがいわゆる日本の鎧の先祖となる?

Mail

(armour)の歴史

ルーツは古代青銅時代に始まり、オリエント伝わり、ケルト人を経てローマに伝わり、中世から鉄製になった。・・と、「西洋甲冑武器事典」には書かれていますが・・。![]() ウィキペディアの「Plate armour(プレートアーマー)」の解説では、 郵便(Mail)袋からの新たな発想の

armour(アーマー)らしい

です。

ウィキペディアの「Plate armour(プレートアーマー)」の解説では、 郵便(Mail)袋からの新たな発想の

armour(アーマー)らしい

です。

要するに、当時郵便に使用されていた袋は鉄のリングをつなげて鎖編み状態にしたもの。それが人の体にフィットした事もあり開発されたようなのです。

だからそれは「Mail 」と呼ばれたり、「Mail (armour)」と呼ばれたりしていた。

素材は同一だったと言うことみたいです。

確かに

鉄を使用する文化が現れ、

世界に広ま

ったからと言うのは前提ですが、

欧州ではローマ帝国が滅んだ後しばらく文化が消滅したり停滞している。カール大帝以降に復活?

武器が変われば防具も変わる。

新たな素材の出現で、武具も再構築されたのかもしれない。

「Mail (armour)」は

14世紀以降「Plate armor(鉄の甲冑)」の出現までは主流であった。

とは言えオスマン帝国では近世まで使用されていた。

以前紹介した十字軍騎士のフィギュアである。

右の騎士の兜がAventailである。

鎖帷子(くさりかたびら)の上にシトー会の白装束がテンプル騎士のトレードマークであった。

武具の緻密さ、手間などから高価な Mail (armour) は当初は限られた兵士しか着られなかった。

それ故、武具の略奪は当然あり、死亡した兵士のMailを脱がして持ち帰る姿が絵画にも残されている。

ある意味戦場での最大の戦利品はそうした武具や武器にほかならなかったかもしれません。

(持ち帰った武具は自分で使用する場合もあったでしょうが、売り飛ばしてお金に換える事もしばしば・・。)

また、戦闘後は実戦経験から新たな服の改良や開発などもされたようです。

それは武器の進化に起因しているのは言うまでもありません。

イスラムの戦闘は剣が多かったので長らくMail (armour)が使用されたのかもしれませんが、欧州では中世初頭。十字軍時代から現れたcrossbow による攻撃が流れを変えたようです

。

大規模傭兵軍(crossbowmen)による部隊攻撃により重装備をした貴族の騎士(aristocratic knight)らもそれには太刀打ちできなかったようです。

※ 矢の先に鋭い針がついていて、Mailを貫通してしまう。

富裕層の騎士達はMail (armour)を捨て、身体のさらなる領域を鋼鉄で保護。

気がつけば全身を被う鋼鉄のフル装備となる甲冑が誕生した?

ウイーン新王宮美術館より crossbow 15世紀

西洋の甲冑 つづく

リンク 西洋の甲冑 1 (Armour Steel Clothing のテキスタイル)

西 洋の甲冑 2 (

Armour Clothing

Mail

)

リンク

西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント)

リンク 西洋の甲冑 4 ハプスブルグ家の甲冑

-

西洋の甲冑 4 ハプスブルグ家の甲冑 2023年11月10日

-

西洋の甲冑 3 (中世の騎士とトーナメント) 2017年01月14日

-

西洋の甲冑 1 (Armour Steel Clothing の… 2017年01月03日