PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(130)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(311)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(40)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(193)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(48)生物

(59)花、植物

(20)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(63)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(11)My Collection

(6)私のお気に入り

(12)気になる事

(11)今日の苦悩

(8)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)Freepage List

![]() 後年、書いた「ラファエロ前派」のリンク先を追加しました。

後年、書いた「ラファエロ前派」のリンク先を追加しました。

19世紀と言う時代はいろんな意味で激動の時代であった。むろん産業革命は大きい。フランスにおいては特に政治体制が2転3転している。当然、市民生活も変わり思想も変わらざる終えない。

カメラが登場し、肖像画と言う分野を失った画家らは新たな境地を求めざる終えなかった。実際、写実画は衰退し写真に取って変わっている。

※「ボタンを押すだけ」と言う一般大衆向けのカメラ(Kodak)が発売されたのは1888年。世に出したのは現「Eastman Kodak Company」の創業者である。

もはやリアルでは勝てないとリアルな描写を放棄した印象派が現れたのもこうした時代背景があったからだ。

一方、昔に固執する者は当然いただろうし、全てに嫌気をさして虚構の世界を構築して内にこもる者もいた。

詩人は感情を文字にして表現。画家は絵で示してみせた。19世紀後半は世紀末思想も含めて特にいろんな思想家が現れた時代でもあったのだ。

さらに、ややこしいのは、思想は同一でも、国により呼び方が違ったりする事だ。

○○派がとにかく多すぎる。![]() でも非常に面白い時代です。

でも非常に面白い時代です。

そんなわけで今回は美術ネタです。![]()

以前、「世紀末の画家ビアズリーとサロメ(Salome)」を紹介した時に、いつかギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau)のサロメも紹介したいと思っていた。ビアズリーのサロメと同じだけ思い入れもあるしモローのサロメは幻想的でとても美しいのだ。

ビアズリーのサロメと同様に最初に見付けたのは高校時代。画家の他の絵も含めてより興味を持ったのは20代になってから。ラファエロ前派の流れから再びたどり付いた時だ。

当時、今もそうだが、この画家はあまり日本で知られていない。

尚更、画像も限られていた。時々美術書でとりあげられるサロメと数点の神話画? くらい。

※ インターネットの無い時代である。自ら美術書で見付けなければ出会えなかった。

私が最初に興味引かれたのはサロメをテーマとしていたから。そして魅惑的なサロメと、他にない幻想的世界感の作品に衝撃を受けたものだ。

そのうち、 画家の美術館がパリにある事を知ると、いつかそこに行き他の作品を見たいと願ったのだ。

その願いが叶うのはずっと後の事

。![]()

今回はその美術館で撮影した写真をベースに紹介予定ですが、2007年の撮影です。デジカメの能力があまりよく無かった事。(たぶん解像度が低かった。)その日パリの天気が曇天だった事。また、美術館は古い屋敷が利用されているので絵画を撮影するには暗すぎた事。

つまり写真が暗い事と絵画に関してはボケて直接利用できない事がネックとなって、なかなか紹介に至れなかったのです。

それ故、今回、絵画に関しては、ウィキメディアや本などから引用させていただきました。

全体にギュスターヴ・モローの解説書のようになってしまった感があります。f^^*)

ギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau)のサロメ(Salome)

サロメ(Salome)

とは?

モローのサロメが象徴派に与えた影響

モローのサロメ(Salomé)

ヘロデ王の前で踊るサロメ

出現(Apparition)

初期サロン作品

オイディプスとスフィンクス(Oedipus and the Sphinx )

オルフェウス(Orpheus)

ヘリオフィル(大陽愛好)とヘリオフォビー(大陽恐怖)

ギュスターヴ・モロー美術館(Musée national Gustave-Moreau)

シャセリオーの弟子?

ヘシオドスとミューズ (Hesiod and the Muse)

求婚者(未完成) The Suitors [unfinished]

ユピテルとセメレー(Jupiter and Semele)

モローの水彩画

耽美(たんび)な象徴派

パエトーン(Phaëthōn)

耽美(たんび)な水彩画

妖精とグリフォン(gryphon)

キマイラ(Chimaira)

死せる詩人を運ぶケンタウロス

ヴェネツィア(Venezia)

象徴主義

(symbolisme)

スカイア門のヘレネー(Helena)

パリスの審判からのトロイア戦争

サロメ(Salome)とは?

サロメ(Salome)は1世紀頃のパレスチナを支配していたイスラエルの王ヘロデ・アンティパス(Herod Antipas)(BC20年~AD39 年)(在位;BC4年~39年)の義理の娘。

実在の人物。

時代はキリスト教が現れる頃。

隠修士のヨハネはヘロデ・アンティパスの命令で首を落とされ、殉教する 。

ヘロデは義理の娘の舞の褒美に、彼女が望んだ物を与えると約束した。サロメは母の望みを聞いてヨハネの首を求めたのである。

洗礼者ヨハネの首を求めた猟奇性? キリスト教徒にとっては悪女である彼女の知名度は古来から高かく、敢えて調べると、多くの画家がサロメと銀の盆に乗ったヨハネの首を描いている 。

ヨハネの処刑はあくまでヘロデ・アンティパスの政治的決断と解釈する向きもあるが「褒美に欲しい・・。」と言うエピソードは話題性が高い。後世に伝えられるに十分。啓発された者は多かった。

このサロメの猟奇性と異常性? に魔性の女を当て、1893年、戯曲「サロメ(Salome)」を書いたのがオスカー・ワイルド(Oscar Wilde)(1854年~1900年)である。

ところが、今回初めて知った。モローの描いたサロメが全ての発端だった事を・・。

モローのサロメが象徴派に与えた影響

モローのサロメを観て、まず先に影響を受けたのがフランスのデカダン派の作家ジョリス=カルル・ユイスマンス(Joris-Karl Huysmans)(1848年~1907年) である。

彼が 1884年に刊行した「さかしま(À rebours)」 。

その中で主人公はモローの幻想的な絵画「ヘロデ王の前で踊るサロメ・出現」等を身の回りにおいて自らが好む世界を造り陶酔。主人公の精神はどんどん現実から離れ精神を病んで行く。

この「さかしま」に啓発されたのが同じく作家のオスカー・ワイルド(Oscar Wilde)(1854年~1900年) だ。

彼は戯曲「サロメ(Salomé)」を1893年執筆するのであるが、 ワイルドのサロメは猟奇性をさらに加えてモローの上を行っていた。

結果、モローはデカダンス派(décadence)と同一のように扱われる事になる 。

※ デカダンス(décadence)は「退廃的な」の意。異常で奇っ怪が好きなどのフェチ(特殊な性癖)が求めた退廃的で耽美な美。また在り方。

※ フェチ → フェティシズム( fetishism)

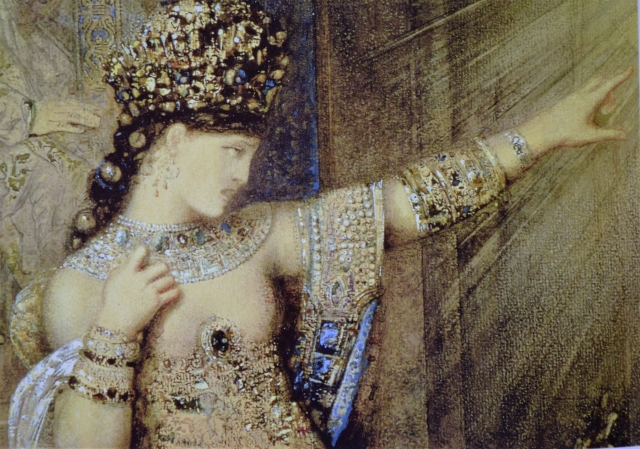

モローのサロメ(Salome)

ギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau)(1826年~1898年)

1870年~1876年にモローは複数のサロメを描いている。なぜサロメに焦点を当てたのかはわからなかったが、モローの描くサロメは魅惑的だった。

モローのこの頃の作品は、間違いなく「女性の魔性」を表現する事に注がれている。

1876年の官展(サロン)に2つのサロメが出展。

1.ヘロデ王の前で踊るサロメ(Salome Dancing before Herod)油性

2.出現(Apparition) 水彩

モローの中で長く温められていたであろう妖艶で神秘的なサロメ。それは神がかって巫女的な存在にさえ見える。彼女は歴史的悪女である。

当然、普通のそこらへんの女性では到底なり得ない存在であるはずだが、一歩引いて見ると 何があってもひるまず意志を通す強い女性像

も浮かび上がる?

モローが描こうとしたのは狂気の中で自我を満足させるべく踊る異常な女? ではなく、本当は彼の当世の女性への認識? 世の女性はみんなこうじゃないか? と、思って描いていたのではないか? とも思える。

つまり選ばれた女性ではなく、女性誰もが共通して持つ内面? を表現してみせた作品?

彼は実際、女性に対して消極的だった。もっと言えば消極的だったのは女性ばかりではないが・・。

「女性はかくも美しいが怖い」そんな畏怖(いふ)がモローの描くサロメに見え無くもない。

本当の所は本人に聞かないと解らないけどさ・・。![]()

ヘロデ王の前で踊るサロメ

ヘロデ王の前で踊るサロメ (Salome Dancing before Herod)1876年 油性

ロサンゼルスのハマー美術館(Hammer Museum)

この作品は、1876年パリのサロンに出品された作品で描くのに7年かかったと言われている。

構想が固まる前に試行錯誤があった? 1876年には「出現」、他複数のサロメが描かれている。

驚くべき所は、様々な文化的要素が複合された作品でもある事。

全体にオリエタルの意匠が観て取れるが、それこそ、モローの勉強の成果なのだろう。

彼の両親はモローが芸術方面に向かう事を全面的にバックアップし、その為にギリシャ語やラテン語、古典文学を学ぶ事も進めているし、芸術家としてのキャリアを積む意味でプライベートのイタリア旅行にも長期に出している。

※ イタリアには2度大旅行に出ている。

実際、 モローの家は父が建築家、母が音楽家で裕福であった。彼は終生お金に苦労する事はなく、現在美術館となっている彼のアトリエ兼住居の家も父が購入して残してくれている。

彼が意欲的に作品を売らなかったのもお金に困っていなかったからだろう。

そう言う意味で世に流れた作品は多くはなく、世界的な知名度は低いのかもしれない。

下の作品はモロー美術館で撮影。構想段階の習作と思われる。

下の作品も「ヘロデ王の前で踊るサロメ」なのであるが、こちらにはサブタイトル? 別名で仕分けされている。

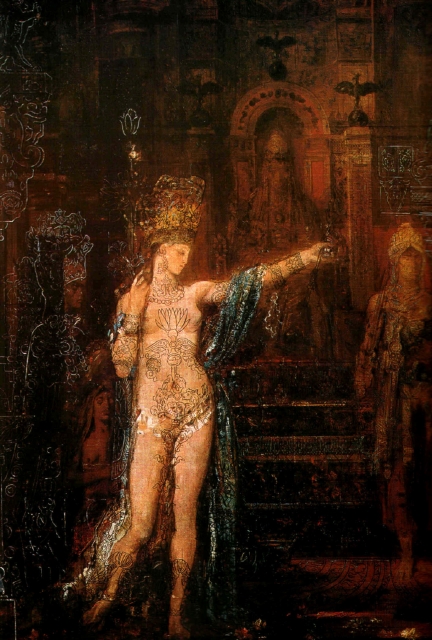

入れ墨のサロメ(Salome Tattooed) 油性 1876年の制作 ギュスターヴ・モロー美術館

同じくヘロデの前で踊るサロメなのであるが、サロメの体や兵士などに文様が描かれている。

確かにサロメの体のは入れ墨に見え無くもないが、これはあくまで サロメに着せるドレスの下絵の構想段階と思われる。

次に紹介する出現の衣装に近い。

兵士の方もこれからかぶせられる帽子? 衣装の下絵? つまり入れ墨のサロメは習作の一つと考えられる。

ただ、この作品はこれだけで確かに完成している。これはこれで十分美しいのでこのまま残したのか?

※ こちらの作品には水彩バージョンも存在。ルーブルにあるらしい。

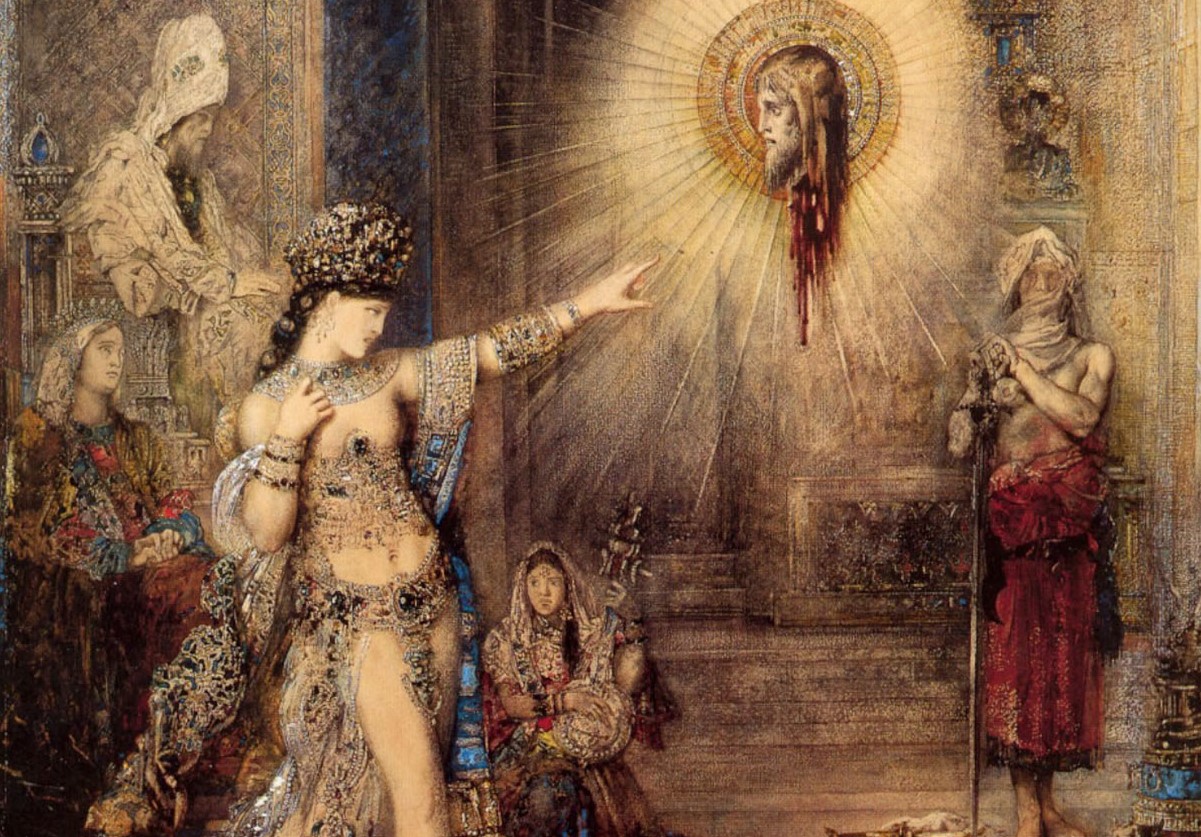

出現(Apparition)

Apparitionは「幽霊」とか「幻影」など「 死者が突然現われる現象」の意味がある。

サロメでは日本訳が「出現」となっているので、Apparitionには「出現」がタイトルにあてられているが、知らない人から見たら「何のこと?」と思うだろう。

出現は、まさに 斬首されたヨハネの首がサロメの前に浮かんで現れた所?

普通はそう思う所だが・・。

「名画への旅 音楽をめざす絵画」では違う解釈がされていた。

踊るサロメの前に、まだ斬首されていないのに、血のしたたるヨハネの生首の幻影が現れた。

しかも、他の者らにそれは見え無い。

それは一瞬の事だったようで、サロメは何事もなく舞を続けるのである。

そして、見事な舞の褒美として、「ヨハネの首を銀の盆に乗せて賜れ。」とヘロデに希望を伝え、ヘロデはサロメの望み通り、この後、斬首したヨハネの生首を銀の盆に乗せてサロメに与えるのである。

幻影は、予知夢的な啓示?

と、とれるかも・・。

確かに、こちらの方が理にかなっているかも・・。

ヨハネの首と対峙(たいじ)するサロメ。

普通のダンスバージョンと違って、出現の方はサロメの顔が険しい。

出現(Apparition) 1876年 油性 ギュスターヴ・モロー美術館

油性の「出現」は自前の写真しかなかったので、ボケてて拡大ができません。![]()

ウィキメディアのは色調調整されているようで、バックに書き込まれたイレズミ部分が出過ぎてたので却下しました。

一説には、モローはこの油性の絵を手元に残していたのでイレズミ部分を後年書き足したのだと言う。

出現(Apparition) 1876年 水彩 オルセー美術

下はルーブル作品の方の拡大図を借りました。「名画への旅 音楽をめざす絵画」から

古典を学んでいたが、テオドール・シャセリオーに出会うと彼を追いかけ古典は止めた。

1859年に帰国して1861年に「オイディプスとスフィンクス」を描く。(サロン出典は1864年)

この作品は皇帝ナポレオン3世(Napoléon III) (1808年~1873年)(在任:1848年~1852年)が購入。

初期サロン作品 (サロメ発表以前)

1864年、イタリア留学から帰国してサロンに出品した「オイディプスとスフィンクス(Oedipus and the Sphinx )」がパリのサロンで大きな注目を集め受賞。熱狂的なファンやコレクターがついたらしい。

オイディプスとスフィンクス(Oedipus and the Sphinx )

1864年油性 メトロポリタン美術館 所蔵

テーベからデルフォイに戻る旅路、スフィンクスに謎かけをされているオイディプス

Question: What walks on four feet in the morning, two in the afternoon and three at night?

朝は4足、昼は2足。夜に3足で歩くの何だ?

スフィンクスの出題にオイディプスは始めて正解を出した。

答えは人間の一生である。

生まれたばかりの時は4足歩行し、やがて2足で歩行するが、晩年には杖をついて2足+1で3足となる。

もし、オイディプスが不正解であれば、オイディプスの命は捕られ食われていたが、彼は正解した。

逆にスフィンクスが驚き、海に身を投げて自殺してしまった。

それによりテーベの都はスフィクスから解放され自由になる。

つまり 旅人を食う怪物と旅人との関係を今まで無かった新しい構図で表現 。

男女の関係まで匂わす見つめ合う二人に、もはや男と女の駆け引きがそこに見えるようだ。

しかも、彼女はすぐにも食いつける態勢で男の答えを待っている。

だが、慌てる事なく、冷静に答えを引き出す男。

モローは終生結婚はしなかった。非常に親しい女友達はいたが・・。

批判には臆病で隠士になりがちだが、男女の関係にはもっと慎重だったのかもしれない。

オルフェウス(Orpheus)

オルフェウスの竪琴と首を抱きかかえる少女の図。

オルフェウスの首は自身の竪琴(リラ)の上に乗せられている。

冥界に愛妻エウリュディケ(Eurydíkē)を連れ戻しに行く話しは有名であるが、あと少しの所で願いは叶わなかった。

妻を失ってからのオルフェウスは自暴自棄になり、その振るまいからディオニソス(Dionysos)の怒りをかう事となり、ディオニソスは自身の女性信奉者マイナスを使って彼を殺させる。

因みに、アポロンはオルフェウスの死を悲しみ、その竪琴を天に挙げ、それが琴座(ことざ)となった。

この辺りまでは純粋にロマン主義と言える。

全体に、こういった神話やアーサー王と騎士物語などのテーマが好まれた時代なのである。

批判は保守(古典)すぎた事。皆は「オイディプスとスフィンクス」以上を期待していたかららしい。

※「プロメテウス」もモローの手元に残り美術館にあります。写真がボケてて出せなくて・・。

今と変わらないのだとつくづく思う。

色々言われて人間不信となったモローは屋敷に引きこもり隠者のような生活をしていたようだ。

でも、高踏派の詩人や、耽美主義の知的ブルジョワなど少数ながら熱烈なファンはいたらしい。

ヘリオフィル(大陽愛好)とヘリオフォビー(大陽恐怖)

※ エコール・デ・ボザール(École des Beaux-Arts)はパリ国立高等美術学校。

ところで、イタリア旅行ではエドガー・ドガ(Edgar Degas)(1834年~1917年)と知り合い仲良くなっている。

私費でのイタリア旅行で出会い、意気投合したが、ドガは帰国後エドゥアール・マネら印象派の影響を受け、モローとは完全に方向性を違えた。

ドガとモローはまさに正反対の道に進んで行く。

※ 陰キャだからと言うより、夜の方がのめり込みやすかったのだろうと思う。

たぶん下の語から来ていると思われる。

ギュスターヴ・モロー美術館(Musée national Gustave-Moreau)

1853年から画家ギュスターヴ・モローが自宅兼アトリエとして暮らした邸宅がモローの死後、コレクションと共にフランス国に寄贈され、1903年に美術館として開館している。

※ 彼には相続させる遺族が誰1人いなかったからだろう。

1853年にモローの父が購入し、最上階をモローのアトリエにして、モローと同居していた。

シャセリオーの弟子?

1848年(22歳)、エコール・デ・ボザールを退学したのはテオドール・シャセリオーの絵に感銘したから だと言う。その後モローはシャセリオーの家の近くにアトリエを借りている。

つまり、これは モローが古典からロマン派への移行を示した事件である。

※ テオドール・シャセリオー(Théodore Chassériau)(1819年~1856年)

7歳年上のシャセリオーを師と仰ぎ、非常に仲が良かったようだ。もちろんシャセリオーからの影響は大きい。彼のサロメに見える俗にオリエンタルと呼んでいるが、イスラムチックな意匠はシャセリオーの影響ではないか? と思う。

だから 1856年、シャセリオーが37歳の若さで亡くなった時のモローの悲しみは深かった 。ドラクロワが葬儀の時のモローを日記に記(しる)すくらいに・・。

実際、 公の仕事さえ全て止めて籠もる? モローの状態を心配した両親はイタリア旅行を提案する。

モローが2度目のイタリア旅行に立ったのは心を癒やす為であったのだ。

旅行と行っても1857年~1859年と長期である。

この間に巨匠の名画を見て、模写し、勉強した成果は後年に役立っているはず。

この旅でドガに会うのである。

モローは生涯に15000点以上の絵画、水彩画、素描を制作。

実はモローは亡くなる前からアトリエを自身のコレクションの展示場にする構想を持っていたらしい。

だからそれ故、作品をあまり手放さなかった? のかもしれない。

美術館は本当に一般の民家。しかも客は自分らしかいない。

美術館としては、決して広いとは言えないが屋敷には所狭しと絵画が並べられていた。

正直、壁面一杯に掛けられた絵に面食らった。

真似して私も寝室に7点ほど飾っている。その一つがモロー美術館で購入したリトグラフなのだが、長らくオルフェウスと勘違いしていた。

ヘシオドスとミューズ (Hesiod and the Muse) 1891年

左 リトグラフ 私物 右 木版に油性 オルセー美術館所蔵

額装しているので反射があり自分のは撮影できず、素材は他から借りてきました。

本当は記念にサロメを買いたかったのですが、美術館の女性に「そんなの買うな」と言われてこちらを薦められました。

今は解らないが、私が行った時点で撮影は自由にさせてもらえたので写真は結構撮ったが、暗いのと、高い位置にある絵画の撮影はボケた写真ばかり。撮影に適した環境では無かった。

写真はかなり明るくしています。

それでも、観た事の無い作品に心が躍ったのだ。ずっと来たかったあこがれの場所だったし・・。

上のアトリエの正面に飾られている絵

つまりこの絵は大量殺戮の風景なのであるが、画面の中には女神アテナイの不思議な姿が中空に存在する。アテナイは戦いの神。オデュッセウスに何か啓示を与えたのか? 不思議な構成の構図なのである。

そもそもこの絵は1852年から制作が始まったものの一時中断して1882年頃から再開され1896年に完成。当初の予定とは着地点が変わったのではないか? なんとなく迷走の果て・・と言う気がする。

ユピテルとセメレー(Jupiter and Semele) 1894年~1895年 モロー美術館

ギリシャ神話であるならゼウスとセメレー(Zeus and Semele) なのだが・・。モローはイタリア留学しているからローマ神話で描いているのかな?

ギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau)(1826年~1898年)が亡くなる2年前に4ヶ月ほどで書き上げたと言われる大作。

ゼウス(Zeus)の浮気相手であるテーバイの王女セメレー(Semele)はゼウスの妻ヘレナの罠にかかって死ぬ事になる。

この絵はゼウスが姿を現しセメレーが驚いている所。

ところで、この時セメレーは妊娠6ヶ月。胎児はヘルメス(Hermēs)が取り上げ、ゼウスの大腿の中に縫い込んで妻から隠した。その子がディオニソス(Dionysos)である。

モローは胃がんで1年煩い、1898年4月18日に亡くなったが、その死は遺言で公開せず、葬儀はひっそりと行われたそうだ。

モローの水彩画 耽美(たんび)な象徴派

サロメでは計り知れなかったモローの本当の美学? が展開されていた。

製作年不詳がほとんどの水彩画 本から持ってきました。よってカラーはオリジナルとかなり異なるかも。

パエトーン(Phaëthōn) 水彩 1878年 99cm × 65cm 水彩としては大きめ

ルーブル美術館 サロメのすぐ後? の作品か?

※ 太陽神ヘリオス(Hēlios)とギリシャ神話の太陽神アポローン(Apollōn)は紀元前にはすでに同一視されている。

絵画はアポローン(Apollōn)の息子であるパエトーン (Phaëthōn) の悲劇の死をドラマティックに美しく表現した作品で ある。

パエトーンは自分が太陽神アポローンの息子である事を証明しようと父の太陽の戦車を借りて天に昇るのであるが、御者がアポローンで無い事に気付いた馬車は天を暴走する。

ドラマティックな内容だけに多くの画家が描いているテーマだが、モローのこの作は今までの神話画とは一線を画す作品だ。

これから死ぬ運命のパエトーンが神々しさの中心に据えられている。死ぬ時も神々のドラマはこんなにも美しい。

ところで、モローの作品は、どれもただの神話や歴史のドラマを表現するもので終わっていない。

他の画家がリアルを追求した古典画とはあきらかに違う。

彼の解釈で加えられた怪物? など細部にわたるまで計算された構成やバランスはまるでデザイン画を見るようだ。

独創性? これこそが彼が象徴派(しょうちょうは・symbolistes)とされる所以だろう。

耽美(たんび)な水彩画

以下に紹介する水彩4点は、私が耽美(たんび)だなと思った作品を載せました。

そもそも耽美(たんび)とは何だ? と言う話しなのですが・・。

美に耽(ふけ)ると書いて耽美(たんび)と読むよう、何よりも美しさに最高の価値を置く考え方 だそうです。

だから、それは多数の人が見て必ずしも美しい物ばかりではない ようです。

たいていの人が、明らかに恐怖を感じる作品であっても、その中に美を見いだす人もいるわけですから・・。それ故に耽美派と言われると幅は広くなる?

ところでモローは象徴主義派のみならず、耽美派にも数えられています。

でも彼自身で「私は耽美派です」とは言ってないし、おそらく「象徴派です」とも言っていないのではないかと思います。

実際、先に紹介したユイスマンやワイルドがモローを象徴派にカテゴライズした人達です。

そもそも、 象徴主義も耽美もデカダンスも曖昧な感覚の理念で、文芸でこそ表現しえる世界感 です。

そう考えると、画家達のカテゴリーは評論家による所が大きいのかな? と思います。

最も印象派やキュビズムなどは別ですが・・。

ギュスターヴ・モローの場合は、本人は思想など考えもせず、ただ描きたかった絵を描いていただけだったのではないか? と言う気がします。

彼が批評されるのを避けて、サロン出展を止めアトリエでただ描き続けた行為が、そう思わせるのです。

妖精? 女神? グリフォン(gryphon)は彼女のペットか? 僕(しもべ)か?

※ グリフォン(gryphon)は、鳥(猛禽類)の頭と翼を持ち、獅子のような下半身と龍のような御を持つ伝説の生物です。

配置のバランスとカラーが絶妙な所で均衡をとっている。

文芸の方でオスカー・ワイルドも耽美に入っていますが、彼の場合またちょっと特殊です。

退廃的な(décadence)所に美を感じる? 惹かれる? デカダン派 (décadentisme)にも入れられます。

※ デカダン派は得に文芸の方に使われる語彙です。

生首に口吻(くちづけ)させるようなサロメを執筆しているのですからワイルドは間違いなくデカダン派です。

では画家ビアズリーは? サロメにおいてデカダン派に入れられているようですが、本質はデカダンではないはずです。彼はワイルドのサロメに衝撃は受けたけど、ただ挿絵をしただけの人。

画家の場合、依頼で描く場合もあるので。

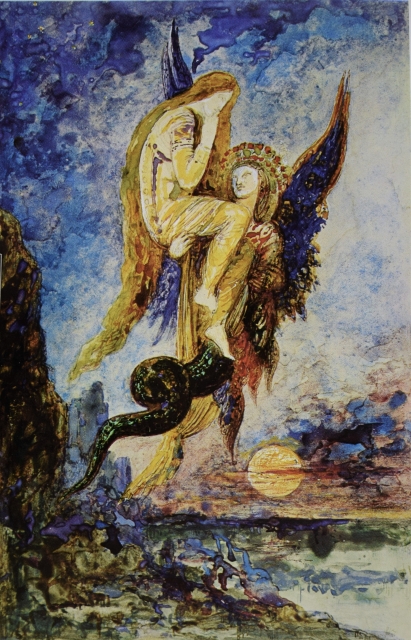

キマイラ(Chimaira) 水彩 製作年不詳 モロー美術館

この作品もバランスが良い。何よりドラマティックだ。

死せる詩人を運ぶケンタウロス 水彩 製作年不詳 モロー美術館

竪琴(たてごと)から、ケンタウロスが抱きかかえているのはオルフェウス(Orpheus)と解釈できない事も無いが・・。

先にオルフェウス(Orpheus)を紹介している。彼は八つ裂きにされて川に投げ込まれたのだ。

両性具有的な詩人の体を悲しみの中で優しく抱える半人半獣のケンタウロス(Centaurus)。

美女と野獣のような両者の関係性。強いはずのケンタウロスから感じられるのは悲哀と絶望。

実にしみじみとする。「いとあはれ」な光景だ。

ヴェネツィア(Venezia) 水彩 製作年不詳 モロー美術館

以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)」で紹介しているが、ヴェネツィアは福音書記者マルコを守護聖人に持つ街。

ヴェネツィアに旅行したモローはヴェネツィアをこんな風に感じたのか?

耽美ではあるが、むしろヴェネツィアの美しさを象徴的に描いた作品だ。

私の好みは、当然美しい者が美しく描かれて居なければ嫌。多少の悲哀と儚さがあり、幻想的であればなお良い。構図が完璧・・と言うのは絶対条件です。

反古典主義から始まったロマン派は現実派と夢想家に別れた。

現実派 → 写実主義

夢想家 → 象徴主義(幻想の中にも希望がある?) デカダン(不健康で無気力、悲観的)

※ 象徴主義とデカダンは明確には定義できないそうだ。

夢想家は自分の自由な発想で想像力を駆使し神秘的な夢や幻想、また神話の世界を描く事で内面を象徴的に表現しようとした。それはルネッサンス以前のゴシック的な精神性だったと言う。

※ 実は私にもよく解っていない

フランスの象徴主義を代表する3人の作家

シャルル=ピエール・ボードレール(Charles-Pierre Baudelaire)(1821年~1867年)

ポール・マリー・ヴェルレーヌ(Paul Marie Verlaine)(1844年~1896年)

アルチュール・ランボー(Arthur Rimbaud)(1854年~1891年)

象徴的表現を駆使した幻想的な文学者。

過去と夢と幻想に溺れた人達だ 。

英国ではラファエロ前派(Pre-Raphaelite Brotherhood)の画家らが象徴派にあたる。

※ ラファエロ前派 書きました。

リンク ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood) 1 ヴィクトリア朝

リンク ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood) 2バーン=ジョーンズとモリス

最後にモロー作品の中で象徴派と感じる作品を挙げてみた。

私的には、ある意味分かりやすい作品だと思うが、抽象(ちゅうしょう)すぎて当時のロマン派主義者は気に入らなかったらしい。それ故、この作品は酷評され、モローは傷つきサロンからの撤退を決めた。

もはや自分の為にのみ描きたい物を描くようになったらしい。

パリスの審判からのトロイア戦争

天界の三美神(TOP3の美女)

※ パリスはトロイア(イリオス)王の息子。

3人はそれぞれパリスを買収する。

スカイア門は古に滅んだトロイアの街(イリオス)のメイン・ゲートである。

スパルタの妃であるヘレネーがトロイアの街(イリオス)に近づいて来る姿に物見の塔から見て居たトロイアの長老達は嘆く。「恐ろしいほどに美しい。」彼らには死の女神が近づく様に見えたのだろう。

トロイの街はヘレネーが来た事で惨劇の血を流した のである。

もはやヘレネーに顔さえ描かれてはいないけど、邪魔な物を排除して本質が伝えられた作品だと思う。

モローのファンとしては、美しすぎるヘレネーを観たいと言う気持ちはが解りすぎるほど解るが・・。

そうか、彼の絵は「詩」そのものなのかもしれない。

おわり・・お疲れ様です m(_ _)m

関連 Back number

リンク ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood) 1 ヴィクトリア朝

リンク ラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood) 2バーン=ジョーンズとモリス

-

ジャン・コクトー(Jean Cocteau)とマント… 2023年12月17日

-

レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vi… 2023年09月01日

-

マルク・シャガール(Marc Chagall) 3 戦… 2023年07月30日