PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(496)魔法の言葉

(16)今野先生

(2)知っておきたい故事

(4)イマジン

(1729)ネイチャー

(257)報徳

(1475)報徳の精神と札幌農学校精神

(11)五日市先生

(36)健康・元気

(676)鎌倉殿の十三人

(56)マザーとマハトマ

(31)札幌農学校精神

(32)青山士

(7)鈴木藤三郎

(207)宮沢賢治

(3)技術者シリーズ

(35)帝国農家一致結合

(1)報徳記を読む

(551)広井勇

(55)牧野富太郎

(81)MLB(メジャー・リーグ・ベースボール)

(220)八田與一

(1)『現代語 安居院義道』出版クラウドファンディング

(91)ブギウギ

(11)光る君へ

(80)パリ・オリンピック

(67)「安居院庄七 50歳からの大冒険」出版に向けて

(4)CF 50歳から

(3)報徳の歌

(109)石破首相

(115)玉木氏

(30)坐禅

(294)安居院庄七と鷲山恭平

(245)W杯

(115)べらぼー

(44)大相撲

(40)USA

(203)朝ドラ

(79)遠州報徳

(28)文学

(43)怠れば廃る塾

(40)高校野球

(14)アン・シャーリー

(7)映画

(29)内村鑑三

(7)森 信三

(15)政治

(9)コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 朝ドラ

p.23 小学校に上がる前の年のこと、夏の朝、右足全体がズキズキ痛くて目が覚めた。

「寝ているときに足が痛かった!」

p.24 ママは朝ごはんの支度をする手を止めた。

「大変!すぐ病院へ行きましょう」

(略)

ママはトットの手をひっぱると、近くにある昭和医専の病院に連れていった。

(略)

医者「すぐ、入院しましょう」

トットの右足は、結核性股関節関節炎という病気だった。

(略)

グルグル巻きのギブスができあがった瞬間に、先生は「上等、上等の助!」とか言って、トントンと、でもやさしく、ギブスで固められた右足を叩いた。

(略)

先生は「絶対安静」とおっしゃって、そのままトットを子ども用のベッドに連れて行った。

「お嬢さんは、一生松葉杖を使う事になりかねませんよ」

トットは知らなかったけど、ママは先生にそう言われたらしい。

(略)

トットはよくよく不運な子だった。昭和医専に入院中にしょう紅熱にかかってしまった。

しょう紅熱は、おもに子どもがかかる伝染病で、トットは右足をギブスにくるまれたの状態で、昭和医専から近くの荏原病院という伝染病専門の病院に隔離されることになった。

やっとしょう紅熱が治まり昭和医専に戻ったトットは、今度は水疱瘡になった。

水疱瘡も伝染病なので、トットはギブスをつけたまま荏原病院に逆戻り。足のギブスもまだまだ取れる気配がなかった。

p.27 水疱瘡は泣きそうなほどかゆかった。

しかも季節は夏。体じゅうにブツブツができて、・・・ギブスの中はまったく手が入らないし、汗はかくし、むれてしまうしでたまらない。ギブスと体のすきまに細長い棒をつっこんで、かこうとしても、なかなか入っていかない。

そんな窮状を察したパパが、物差しを持ってきてくれた。隙間からゆっくりと入れたら、ペタンコの物差しは、かゆいところの近くまで行く事に成功した。

「パパ、ちゃんと届いた!大成功!」

バイオリンで忙しいパパが一生懸命になってくれるのがうれしくて、ありがたくて、トットは拍手をした。

(略)

病院の外から、カナカナカナと鳴くセミの声が聞こえはじめるととうとうギブスを取る日がやってきた。夏のあいだ、ずっとギブスの中に押し込められていた右足は、うんと細くなっていた。入院中に少し背も伸びたけど足の長さは、右足より左足のほうが長くなっていた。

「あれ、足の長さが違うんじゃない?」

先生がギブスを外してくれたとき、トットとママは、顔を見合わせて笑ってしまった。

だけどこのままでは、両足のバランスが崩れてうまく歩けない。

そこでトットは、昭和医専の病院を退院すると、接骨院に通ったり、湯河原の温泉で湯治をしたり、いまでいうリハビリに取り組んだ。

湯河原にはパパのお母さまと、若いお手伝いさんの二人がつきそってくれた。

おばあさまは、トットが畳の上を走ったとき、「静かになさい」ではなく「音は嫌いです」と言った。トットはその一言を聞いただけで「怖い!」と思い、なるべく静かに暮らすようにした。

湯河原からの帰りには、品川駅にパパとママがお迎えにきてくれた。列車から降りたトットがプラットホームを走ってパパとママのところに行くと、二人とも泣いていた。

どうして泣いているのかと思ったら、昭和医専の先生から「松葉杖になるかもしれません」と言われていたからだった。それなのにトットが走ってきたので、うえしかったのだと、大人になってから教えてもらった。

足の長さは同じになった。歩くことも走ることもできる。トットは運がよかった。

戦争中の東京の冬は、いまよりも寒かったと思う。

「寒いし、眠いし、おなかがすいた」

トモエ学園の行き帰り、トットたちはみんなでそう言いながら歩いていた。簡単な曲をつけて、自分たちのテーマソングみたいに歌うことがあった。

お米の配給制が始まったのは太平洋戦争が始まる前だったけど、しばらくすると、たべもの屋さんはどんどん閉まっていったし、戦争が長引くにつれて、サツマイモ、大豆、トウモロコシ、コーリャンなどが「代用食」として配給されるようになった。

(略)

p.36 15つぶの大豆

ある寒い朝、学校に出かけるときにママから、フライパンでいった大豆が15つぶ入っている封筒を渡された。

「いいこと、これが徹子さんの今日一日分の食べものよ」

ママはトットの手に封筒を置いた。

「急いでぜんぶ食べちゃったらダメよ。帰って来てもなにも食べるものがないから、いつ、何つぶ食べるかは自分で塩梅してね」

そうか。今日のお弁当はお豆だけなんだ。おなかがすいても、いっぺんに食べちゃいけないんだ。

「食べたら、お水をいっぱい飲むのよ。そうすれば、おなかがふくれるから」

ママは何度もトットに念を押した。

「15つぶかあ。じゃあ朝は3つぶにしよう」

そう決心して、学校に行く途中にまず一つぶ食べた。

「ぼりぼりぼり」

奥歯でかんでいると、一つぶめの大豆はあっという間に口の中から消えてしまった。

「あーあ。もう3つぶも食べちゃった」

学校に着いたトットは、ママに言われたとおりお水をたくさん飲んだ。

「さっき食べた大豆が、おなかの中で水をいっぱい吸ってふくらむんだわ」

トットは、おなかの中の様子を想像した。

「残りは12つぶかあ」

トットは、大豆の入った封筒をズボンのポケットにしまった。

授業を受けていると、お昼ごろに空襲警報のサイレンが鳴った。トットたちは、校庭のすみっこにある防空壕に避難した。防空壕の入り口を閉めると、中はまっ暗になってしまう。

(略)

まっくらな防空壕の中では、どうしても大豆のことを考えてしまう。

トットは我慢ができなくなって、ポケットから封筒を取り出すと、一気に2つぶ、落とさないように注意しなから口にねじこんだ。

「ポリ、ポリポリ」

いますぐに、残りぜんぶを食べたくなった。でも、もしいまこれを食べてしまったら、家に帰ってから、なにも食べるものがなくなってしまう。

「がまん、がまん・・・・・・」

そう思いながら、トットは考えた。

「私はいま、大豆を10つぶ持っている。ひょっとしたら、もうすぐ、この防空壕に爆弾が落ちて、みんな死んでしまうかもしれない。だったら、いま食べたほうがいいかもしれない。」

(略)

「家が焼けていないといいけど」

そう思いながら2つぶ食べた。

p.46 「ショウシュウ レイジョウ ガ キタ」

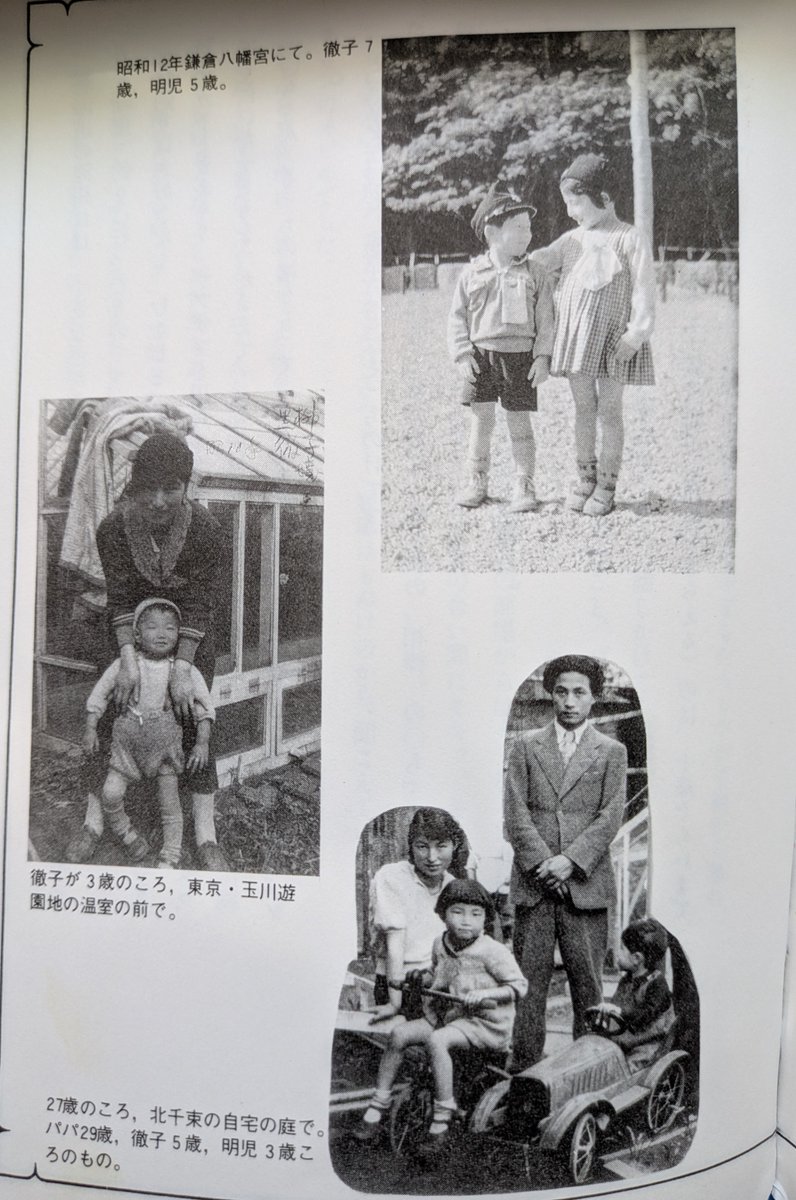

昭和19年の春、太平洋戦争が始まってから2年半が過ぎたころ、トットの家では、うれしい出来事と哀しい出来事が立て続けに起こった。

4月に妹の真理ちゃんが生まれて、4人きょうだいになったのがうれしい出来事だ。

ところが5月に、上の弟の明児ちゃんが敗血症で亡くなってしまった。

ついこのあいだまで元気に学校に通っていた明ちゃん。勉強もできて、ヴァイオリンも上手に弾けて、

トットと明児ちゃんはいつもいっしょだったのに、ペニシリン一本あれば助かる命だったと、あとから聞いた。

でも奇妙なことに、トットは明児ちゃんが死んだときのことを覚えていない。というより、明児ちゃんのことを、なんにも覚えていない。

「いつも肩を組んでいっしょに学校に行ってたじゃない」とママが言うぐらい、なかよしだったはずなのに、なぜかまったく記憶がない。

写真を見ても、「へーえ、こんな子だったんだ」と思うほどだ。

きっとトットは、明児ちゃんが死んだという事実を受け入れられず、明児ちゃんの記憶を頭の中から追い出してしまったのだろう。だから、トットの記憶の中には、明児ちゃんを失って悲しむママとパパの姿も残っていない。

明児ちゃんは息を引き取る前に、 「神さま、僕は天国に行きますけれど、どうぞこの家の人たちが、平和で楽しく暮らせるようにしてください」 とはっきりとした声で祈っていたと、あとからママに聞いた。

(その年の夏、ママは疎開することを決心し、疎開先を探す。

パパは東京生まれ、ママの故郷の北海道は遠すぎる。

最初の候補地は仙台、トットのおじいさまは東北大学医学部を卒業した。)

p.47 ママは、トットたちを引き連れて仙台駅に降りると、駅前をぐるりと一周した。

ところが、ピンとひらめいたものがあったらしい。

「ダメだわ、絶対にここは空襲がある」

ママの予言はあたった。

(略)

仙台への疎開をあきらめると、今度は福島へ向かった。

福島駅に降り立つと、通りがかりの人に

「このへんで疎開できそうなところはありませんか」

「それなら飯坂温泉がいいべな」と教えられ、バスに揺られて飯坂温泉に到着した。

(略)

p.47 パパからの返事はすぐに来たのだが、その電報を読むママの顔がみるみる凍りつき、トットたちは、すぐに荷物をまとめて東京に戻ることになった。

電報には「ショウシュウ レイジョウ ガ キタ」と書いてあった。

p.99

(滝川のおじいさまは亡くなり、ママはおばあさまを連れてぜんぶで5人函館から青函連絡船で青森に到着した。東北本線のホームは、大混雑だった。)

「仕方がないわね。みんなも疲れているし、とりあえず一晩駅で過ごして、朝一番の汽車に乗りましょう」

ママがそう言っているところに、汽車がホームに入ってきた。

トットはなぜだかわからないけど、乗りたいと強く思った。

「お母さま、これに乗りましょうよ」

ママは即座に「ダメよ」と言った。

(略)

いつもなら、ママのいう事に従うトットだけど、このときは、この汽車に乗って一刻も早く青森駅から離れたほうがいいと思った。

「尻内からだったら、歩いてもそんなに大変な距離じゃないわ」

トットはそう言い張って、列車の乗り口にある鉄製の取っ手につかまり、

「乗る、乗る、乗る!」と駄々こねた。子どもっぽい態度だったけど、いつになく強情なトットにママも折れて、五人はその汽車に乗り込んだ。

(略)

(7月28日の青森大空襲で、B29から落とされた何万発の焼夷弾が青森の町に降り注ぎ、千人以上の人が亡くなり、市街地の大半が焼失した。もしあのまま青森駅で一夜を明かしていたら、トットたち家族もどうなっていたかわからない。)

p.101 ふだんはママの野生の勘を頼りにしているトットが、なぜあのときだけ「この汽車に乗らなければならない」と思ったのか、いまでも不思議でならない。

p.31 まだアメリカとの戦争が始まる前、パパを除く全員で、北海道のママの実家に遊びに行ったことがある。ママにとっては初めての里帰りだった。

帰りの青森から上野に向う汽車の中で、トットは窓にへばりつくようにして、外の景色を眺めていた。前の席にはおじさんが二人座っていた。「あの栗毛の馬はとてもいがった」「子馬は安かったから買いたかった」と、さかんに馬の話をしていた。

発車してしばらくすると窓いっぱいに広がる真っ赤な光景が、突然トットの目の前に現れた・リンゴ畑だった。

「リンゴだ、リンゴだ!」

トットだけじゃなくて、ママもいっしょになって大きな声をあげた。真っ赤なリンゴの実がたくさんなっていて、それがあまりにきれいで、おいしそうで、トットたちはうっとりした。

「どうしましょう。降りるわけにもいかないし」なんて、ママがトットたちに話していたら、前に座っていたおじさんの一人が、「リンゴ欲しいか?」と話しかけてきた。

「ええ!欲しいです。もうリンゴなんか東京では、ずーっと食べたことないですし、売ってもいませんから」

「私たちは次の駅で降りるけれどね、そうだ、奥さん、お宅の住所を書きなさい」

ママはおおあわてでメモ帳を破ると、大きな字で東京の住所を書いて、それをおじさんに渡した。メモの切れ端をポケットにつっこんだおじさんたちは、次の駅で降りていった。

おじさんからトットの家にリンゴが届けられたのは、それから2週間ぐらいたった日のことだった。大きなリンゴの木箱が2箱も、籾殻の中から顔を出した真っ赤なりんごたちは、本当においしそう。もちろん甘くておいしくて、泣いちゃうぐらいうれしかった。

「チョッちゃんのここまで来た道」

p.43

結婚して子どもが3人になったとき、初めて里帰りをしました。

パパがコンサート・マスターをつとめる新交響楽団(N響の前身)は、山田耕さく先生は政府の依頼で作曲した『紀元2600年祝典シンホニー』を演奏し、その夏満州へ祝賀演奏旅行に出かけることになり、2か月ぐらい留守になります。

父や母も

『孫たちに会いたいから、ぜひ帰って来るように。旅費も送るから・・・・』といってきました。

そのころ、東京から北海道の滝川に帰るのには、3日がかりの長旅でした。

東京から青森まで数十時間汽車に乗り、津軽海峡をわたる連絡船を待って船底に揺られること5時間くらい。さらに函館から滝川まで10時間近くかかります。

徹子の下に生まれた長男が4,5歳、二男が7,8か月でした。

東京の大学にいっていた弟も同行してくれて、元気でなつかしい両親の待つわが家に着きました。

両親はじめ、看護婦さん書生さん、お手伝いさんたちにねぎらわれ、大歓迎されました。

父は着いたその晩、長男の明児に鳥を呼ぶための竹笛の作り方を教え一緒につくっていました。

明児は、いい音の出る笛を作り上げ

「うまいものだ。さすが俺の孫だ」

と父を喜ばせました。翌日、その笛をピイピイ吹きながら、鳥刺しにでかけました。

次男の紀明は、お人形さんみたいにきれいな赤ちゃんで、父は紀明を抱いて

「東京の孫だよ」

と散歩をよそおって近所に見せびらかしに歩き回りました。

夏休みは瞬く間に過ぎて、9月1日からは学校が始まります。

父に「あした、帰ります」というと

「9月1日からといったって、小学生なんだから1日2日遅れたってどういうことないだろう」

と旅費を渡してくれません。

いよいよ帰るという日の朝、父は玄関まで送りに出てきました。

父は下を向いたまま、玄関に脱いであった下駄の上に涙をポトリポトリと落としました。

p.47 ドラマ『チョッちゃん』が始まってから、毎日ドキドキして見ました。

皆様がご覧になるのと、私の見る目はずいぶん違っていると思います。

私はむかしの真実とダブらせてみるのですから、あんなふうではなかった、

もっとこうして欲しかったとつい思ってしまいます。

でも、由紀さおりさんの演ずるおだやかで無邪気な母は、ほんとうによく母の姿を映し出していると思います。声もよく似ています。

母はほんとうに心の美しい人でした。

母が人を傷つけたり、とがめたりするのを見たことがありません、つらいこと悲しいこともたくさんあったのに、ちっとも耐えているという感じがなく、清く澄んだ湖のような人でした。

いつも祈っていました。

私はこの母の美しいものを見過ぎてしまったような気がします。

母の母も、熱心なプロテスタントのクリスチャンでした。

母は、豪農の一人娘として乳母日傘で育てられ、ミッションスクールの宮城女学校に通っていたころには「仙台小町」と言われていたそうです。

父とは見合い結婚でした。

料理、洗濯、掃除などの家事はとても下手で、料理などはどうしたらこんなにまずいものがつくれるのかしらと思うほどでした。

静かに本を読んだりするのが好きで、教会へ熱心に通っていました。

小さな体にいつも厚い重い聖書を持つ、というより抱いているように見えました。

「チョウちゃん、祈りなさい。どんなことでも神様は聞いてくださるのだから」

が口ぐせでした。

私は、一度も母から叱られたことはありません。おてんばな子ども時代はもちろん、女学校で問題を起こしたり、パパにさらわれるようにして無断で結婚してしまったときでさえも・・・。

突然行方が分からなくなってしまった娘を、母はどんなに心配して、無事に帰してくださるように神様に祈ったことでしょう。

いつのときも、母は責める代わりに私の幸せのため、神様のご加護をただただ祈り続けてくれました。

由紀さんは清楚でお顔の色も白く、私の母の役には最高の方だと思います。

お会いしてみると、とてもおどけたユーモラスな方で

「私は、料理、洗濯、掃除がぜんぜんだめなの。お母様の役は私しかいないでしょう」

とにっこりと笑われました。

p.49 食事の前には、母が長いお祈りを捧げます。

私たちはそれが待ちきれず、おかずのとりかえっこしたりしました。

母はそれを知っていて少しも態度を変えないで、静かにお祈りを続けます。

母がやっと「あーめん」といいますと、私たちはいままで真剣にお祈りを聞いていたように元気に声をそろえて「いただきまあす」と言いました。

母はそれだけでは足らなくて

「アーメンでございます」

と頭をあげ、それからニコニコして食べ始めるのでした。

青森に疎開していたころは、毎晩食事の後、みんなの知っている讃美歌を歌ったものでした。

徹子と紀明と母と私と4人で、讃美歌集のなかのみんなの知っている歌をぜんぶ、ほんとうに飽きもせず声をかぎりに歌いました。

パパが出征したまま、生死も不明のこともあり、母を含めて私たちがいちばん心をひとつにして一生懸命生き抜いた時代だったと、由紀さんに母のことをお話ししながらなつかしく思い出しました。

由紀さんのあの美しいお声で、讃美歌をたくさん歌っていただきたいと思っています。

天に宝を積みなさい

いつか私が自分用に黒いセーターを買ってきたことがあります。

貧乏暮らしだったので、少しの余裕があれば、まずパパや子どもに必要なものを買いましたから、私のものを買うのは珍しいことでした。

母に見せると、色が地味なので母は、自分に買ってきてくれたものと思い込み、

「まあ、チョウちゃん、私にセーターを買ってきてくれたの、うれしいわ」

あんまりうれしそうにいうので、「私のなの」といいそびれてしまい、

「そう、よかったわ、気に入ってもらえて」

こうしてセーターは母のものになりました。

人をほめたり、感心したり、好意を喜んだり、母はそういうふうにしか言葉をつかわない人でした。

母はとても小柄でしたので、私の古いスカートをはくとロングスカートになり、あたたかくてとてもいいわといっていました。

寒いときはその上に短いスカートを重ねてはき、長袖のセーターの上に半袖のセーターを重ねて、それがまたとてもよく似合っていました。

いまから40年以上も前のことですから、重ね着ルックのはしりです。

母に着るものを買えばといってお金をあげたことがありましたが、いつまでたっても靴下一足買うでもなく、私たちの不用になったぶかぶかの靴を、厚い毛糸の靴下をはいて使っていあmした。

「あのお金は、教会に献金したの」といいました。

母の涙は、小さいころも、また大きくなってからも何度も見ました。

祈っても祈っても悲しみはあったと思います。

母は、いつも私をたしなめました。

「天に宝を積みなさい」

「チョウちゃんは、すぐこの世的なことを言って」

声もやさしく静かで、笑うときは赤い顔をして恥ずかしそうに品よく笑いました。

それに比べて私は声も大きく、笑うときもバカ声で出してころげて笑うので有名でした。

「いろいろな大人がいるのですから、いろいろな子どもがいてもちっとも不思議はない、と私には思えました。

ですから、大変だとか、どうしようと嘆く問題ではなく、私は、むしろ楽観的に考えていました。(中略)

子供が親のいうことを、なんでもハイハイと聞いて、そのとおりにしていたら、親を乗り越えていくことはできませんし、心豊かな大人になるためには、子どもながらに自分の頭と心で考えて行動する自己体験の積み重ねが必要ではないでしょうか。

『チョッちゃんのここまで来た道』

p.154 おてんばだった私の血をひく徹子のおてんばぶり、好奇心の旺盛さは、それはたいへんなもので、小学校に入ってから、私はしょっちゅう先生に呼び出されました。

「徹子さんがチンドン屋さんを校庭に引き込むのでクラスどころか学校じゅうの授業の邪魔になります」

「いつも窓の外のツバメの巣のことばかり気にするので、勉強にまるで身が入りません」

先生のおっしゃることはもっともで、先生には申しわけなく、いつも謝ってばかりいました。

でも私は徹子が悪い子だとは思いませんでした。

徹子の通っていた北千束の赤松小学校の校舎は通りに面していて、チンドン屋さんがすぐ脇を通るのです。

チンドン屋さんというのは、当時の唯一のコマーシャルです。どこどこに新しく肉屋が回転します。きょうとあしたは大安売りをしますと、前と後ろに垂れ幕を下げて、かつらをつけ白粉を真っ白く塗った五、六人の人たちがクラリネットやトランペットを吹きながら、チンチンドンドンとやるわけです。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2025.08.31 10:12:51

[朝ドラ] カテゴリの最新記事

-

「朝稽古せんとね」に視聴者爆笑! 2025.11.12

-

三之丞のモデル小泉藤三郎の末路 2025.11.07

-

『ばけばけ』堤真一が語る“高石あかり” 2025.10.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.