全900件 (900件中 1-50件目)

-

ともいき会のお知らせ

2ヶ月に一度の講話と念仏第69回【ともいき会】12月6日土曜日11:00から住職講話30分11::30から称名念仏12:30から昼食おでん! 歓談参加費:お気持ち(志)椅子席もあります。駐車場もあります。参加希望の方は、ご連絡ください。

2025.11.24

コメント(0)

-

照らされて 心の奥に やすらぎを 南無阿弥陀仏 アミダ佛

@@@@@@@@ 照らされて 心の奥に やすらぎを 南無阿弥陀佛 アミダ佛@@@@@@@@ 念佛に〈六義〉あると伝えました。はじめの三つの念の心は〈帰命・信じる心〉〈勧請・お迎えの心〉〈発願・願う心〉でした。今回は残りの三つ〈感謝〉〈懺悔)〈回向〉です。 まず〈感謝〉。これは「ありがとうの心」。私たちが、生かされていること、まわりの人と出会えたこと、いろんな人に支えられていることなど、それらをアミダさまのおかげと受けとめるとき、心に温もりが満ちてきます。お念佛をしていると、しみじみ「有り難いなぁ」「おかげさまだなぁ」と湧いてくる心がもたらされます。 次に〈懺悔〉。これは「ごめんなさいの心」。お経に「一人一日の中に八億四千の念あり。念々の中の所作みなこれ三途の業なり」と説かれています。私たちが行うこと話すことのほとんどは、苦しみの世界に堕ちる悪業なんだと…知らないうちに犯してしまうこともあります。良かれと思って発した言葉が人を傷つけてしまうこともあります。また、食事では他の命をいただいて生きています。それらを「ごめんなさい」と佛さまに懺悔することによって佛の威神力のはたらきで、「滅罪」 つまり、宗教的罪が消されるのです。「念々の称名は常の懺悔なり」お念佛の中に常に懺悔の心も含まれるのです。 最後に〈回向〉。これは「共に祈る心」。お念佛を称えることで自分も周りの人も皆、同じく功徳を分かち合って、極楽浄土の安楽の世界へ救われたいと願う祈りの心です。 法然上人は、仏さまの光明の働きを 月かげのいたらぬ里はなけれども ながむる人の心にぞすむ と詠まれました。アミダさまを拝み、声を出して念佛を称え、その名を崇め奉る人の心に、この六義の働きが起こるのです。なぜなら、南無阿弥陀佛と称えることでアミダさまから放たれる光明というみ光に照らされ、心に反応するからです。見えなくても感じられなくても照らされているのです。合掌南無阿弥陀佛専称寺 亀山政臣拝 私たちの心は、日々の生活の中で迷いや怒り、不安や心配に染まりやすいものです。強がっても本当は弱い存在です。誰かに認めてほしい、褒めてほしい、肯定してほしい等々あるでしょうが、世間では叶わないのがほとんどです。しかし、アミダ佛を対象にお念佛を称えていると、必ず安心感が湧いてくる時が訪れます。 後の世もこの世も共に南無阿弥陀 佛まかせの身こそ安けれ

2025.11.14

コメント(0)

-

11月の念佛瞑想会

念佛道場の専称寺では毎月夜の7時から1時間木魚をたたいて「南無阿弥陀佛」を称える念佛会を開催しています。心の充電心の掃除心の整えにどうぞ。11月14日(金)夜7時から8時まで念仏後、軽い夕食をご一緒に。11月26日(水)夜7時から8時過ぎまで念仏後、お茶とお菓子で歓談いずれも冥加料 千円椅子席も用意できます。初めての方も歓迎です。開始時間までに来てください。途中参加はご遠慮ください。ご参加の時は、一報ください。京都市左京区静市野中町17浄土宗 専称寺住職 亀山政臣075-741-3061kameyama3580@gmail.com

2025.11.07

コメント(0)

-

思い通りにならぬ生活を いかに生きるかが人生

@@@@@@@@@ 思い通りに ならぬ生活 いかに 生きるかが 人生 @@@@@@@@@ 現代社会は、物質的な豊かさに満ち溢れています。時には、美味しいものを食べ、好きなことをして、便利で快適な生活を送ることができます。多くの人が「より良い生活」を目指して努力し、それを幸せと考え、理想として日々を過ごしています。しかし、お金や時間を使って生活を整えようとも、仕事、家族、健康、人間関係など、問題や課題、心配や不安は尽きません。 このような現実の中で、私たちはしばしば不平不満や怒りも抱きます。与えられた環境や時間の中でどう感じ、どう行動するか…そこにこそ「人生」があります。思い通りにならないからこそ、私たちは失敗し、我慢し、反省しながら学び、成長していきます。また、他者の苦しみや悲しみを思いやる心もそこから育むことができるのです。 仏教では、この世界を「娑婆」と呼びます。「娑婆」とは「堪忍土」すなわち、思い通りにならないことを受け入れ、耐え忍びながら歩む世界という意味です。お釈迦様は「一切皆苦」と説かれました。「苦」とは「思い通りにならない」という意味で、その象徴は「四苦八苦」です。生まれること、老いること、病むこと、死ぬこと(四苦)――これらは誰しも避けることができません。さらに、愛する人とも別れなければならいこと、嫌な人とも会わねばならいこと、求めても得られないこと、心と体も思うようにならないこと、を加えて八苦としています。よく考えれば、私たちは、思い通りにならないことを、なんとか思い通りにしようとして、悩み苦しんでいるのが現実です。 このような娑婆世界で、思い通りにならない現実をどのように受け止め、どのように生きるかが問われているのです。 仏教では「六波羅蜜」という修行があり、その中に「忍辱」という徳目があります。これは、ただ歯を食いしばって耐えることでなく、欲や怒りに流されず、柔らかな心を保ちながら耐え忍ぶことです。生活の中で、うまくいかぬ事や苦しい事を嘆くよりも、前向きに耐え忍びながら困難に立ち向かい、今与えられた環境の中で最善を尽くす。その姿勢こそ、仏の教えにかなった「生きる力」といえるでしょう。 思い通りにならぬ生活の中に、人生の味わいがあるはずです。その味を酸いも甘いもかみしめながら、今日一日を大切に過ごしたいものです。 合掌専称寺亀山政臣拝

2025.10.28

コメント(0)

-

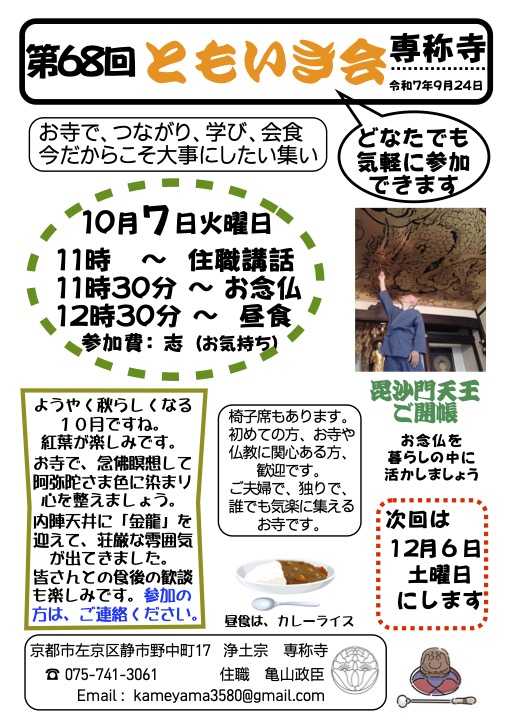

10月7日(火)【ともいき会】のお知らせ

過ごしやすい秋がやってきます。10月7日は毘沙門堂の秘仏毘沙門天王のご開帳日です。浄土宗専称寺の本堂にて、【ともいき会】を開催いたします。11時から住職講話11時半から念仏瞑想12時半から昼食(カレーライス)参加費:志(お気持ち)8月末に本堂内陣の天井に斎灯サトルさんに龍を描いてもらい「金龍」が収まりました🙏今までと違う荘厳な雰囲気の中で「南無阿弥陀佛」のお念仏を称えて心を仏さまに向けます😃終えてからは、カレーライスの昼食です。その後座談会。感想などお話していただきます。参加の方は、事前にご連絡ください。椅子席も限りがありますが、ご用意しております。車も少しなら停められます。御朱印は14時からならさせていただきます。それまでは書き置き(毘沙門天)のみとなります。よろしくお願いします。専称寺 亀山政臣拝075-741-3061 お待ちしております。

2025.09.25

コメント(0)

-

思いごと 抱えきれずに 南無阿弥陀佛 任せ称えて 道ひらく

@@@@@@@@ 思いごと 抱えきれずに 南無阿弥陀佛 任せ称えて 道ひらく@@@@@@@@ 私たちが日常生活を送る中で、思い通りにならないことは少なくありません。努力しても結果が出ない、周囲の期待に応えられない、環境が急変して予想外になるなど、様々な状況に直面します。そのような時、心には不平や不満が湧き上がってしまうものです。しかし、いくら愚痴を言っても現実は変わりません。むしろ心が重くなり、苦しみが増すばかりです。 そのような時、いくら頑張っても乗り越えられないと感じることもあるでしょう。そこで視点を変えるように役立つのが「お任せする」ということです。家族の悩みや不安、老病死に関することなど様々な自分の力では抱えきれない思いごとを、大いなる存在である阿弥陀仏にお任せするのです。その心をあらわすのが「南無阿弥陀仏」をただひたすら称えるというお念仏です。お念仏は単なる言葉ではなく、阿弥陀さまに身も心も託しきる「お任せ」の実践なのです。 生き死にも含めてすべてをお任せしてお念仏を称える時、不思議と心が軽くなります。「結局はいま自分にできることを精一杯するしかない」と腹が定まり、今目の前にあることに取り組む力がわいてきます。その取り組んだ結果が、自分にとって都合が良いか悪いかはわかりません。時には期待外れに終わることもあるでしょう。しかし、お念仏にお任せしながら歩んでいくと、不思議なご縁が重なり、後になって「ああ、この道でよかった」と思えることが必ずあるのです。 しかし、はじめはこのようなことは信じ難く、疑念を抱くばかりです。自らの力のみで道を切り開こうとしますが、思い通りにいかない現実に打ちのめされてしまいます。しかし、自分ではどうにもできないからこそ、「任せ称えて 道ひらく」のです。私たちを導きお育てくださる阿弥陀如来にお任せし、万徳のお念仏を称えるとき、結果が如何にせよ、その念仏道は大きな視点から見れば必ず意味を持ちます。 思い通りにならない社会や人生だからこそ「南無阿弥陀仏」と称えてお任せしていく。すると「仏さまにお任せした結果が、今の現実として与えられているんだ」と受け取れるようになります。今自分にできる事を一所懸命にして生きて、最後は阿弥陀さまの世界の極楽浄土へ往くという〈往生〉を目的とすることに真の安心があり、明るく光さす念仏道が開かれていくのです。合掌南無阿弥陀佛専称寺 亀山政臣拝

2025.09.15

コメント(0)

-

天井画絵師 斎藤サトルさん講演会開催!

この度、専称寺の内陣の天井画を斎藤サトルさんに依頼し、先日完成しました!そのお披露目と完成記念で、天井画絵師斎藤サトルさんの講演会開催します!9月27日(土)14時〜16時 (13時半開場)専称寺本堂にて、内陣天井画【金龍】お披露目の記念講演です!参加費:5000円(プレゼントあり)限定30名です。参加のお申し込みは、斎藤さんのホームページからお願いします。https://satoruchi.moo.jp/home01/ev/9329龍にまつわるお話から楽しい話、絵を描きながらのパフォーマンスもあるとのことで、楽しみです🙏✨毘沙門堂の【双龍】はいつでも拝観できます!襖絵【鳳凰】もご覧いただけます😃ご参加お待ちしております🙏京都市左京区静市野中町17浄土宗専称寺075-741-3061住職 亀山政臣拝

2025.08.26

コメント(0)

-

平和とは 祈りを忘れぬ 暮らしなり

@@@@@@@ 平和とは 祈りを 忘れぬ 暮らしなり@@@@@@@ 今年は、戦後八十年という節目の年を迎えます。戦争を直接経験した方が減り、その記憶が薄れつつある今こそ、「平和とは何か」を深く問い直す必要があると言えるでしょう。 八十年前の悲惨な戦争の経験から、人々は二度と戦争を繰り返さないという誓いを胸に、今日まで歩んできました。その誓いや願いを受け継ぐことは、単に戦争を回避することだけでなく、日々の暮らしの中に平和を育むことにも繋がります。 平和とは、一般的に「戦争のない状態」「争いのない社会」を指します。もちろん、それは重要なことですが、仏教が説く平和は、それだけにとどまりません。外側の状況だけでなく、私たち一人ひとりの心のあり方が深く関わっているのです。 「祈りを忘れぬ」とは、目に見えない存在に手を合わせ、心を向け続け、つながりを保つことです。・戦争や災害で命を落とされた方々への追悼・お盆にお迎えするご先祖様への感謝・生きとし生けるものすべてへの敬いこのような「ありがとう」や「おかげさま」の心は、人の心を和ませ、争いを避ける力となります。しかし、祈りを忘れたとき、人は自分の利益だけを求め、他者を傷つけることもいとわなくなってしまいます・・・。 念仏は、平和の祈りです。私たちが日々称える「南無阿弥陀仏」は、極楽往生を願うものですが、大いなる存在であるアミダさまや亡き家族やご先祖さまに想いを馳せて、拝み祈る生活を通して、気づきや感謝を得ることができます。「自分一人で生きているのではない。人や物の多くのつながり(縁)の〈おかげ〉で生かされているのだ」ということに気づくのです。そうして心の平安が育まれます。その平安は、心の平和へと繋がります。 平和は、国や政治だけで実現できるものではありません。一人ひとりの日々の暮らしの中での小さな実践が、心の平安を育て、大きな平和を築いていくのです。例えば、・家族や友人の話をよく聴く・怒りを一呼吸おいてから言葉にする・「ありがとう」を惜しまず口にする・困っている人を見かけたら、できる範囲で手を差し伸べるこのような小さな行いが積み重なって、社会の平和の土台となるのです。まずは、日々の祈りから始めましょう。合掌南無阿弥陀仏専称寺亀山政臣拝

2025.08.19

コメント(0)

-

南無阿弥陀佛 私の心殿に 在して 導き給え

@@@@@@@@@ 南無阿弥陀佛 私の心殿に 在して 導き給え@@@@@@@@@ 現代社会は不確実性に満ちており、自分の努力だけでは思い通りにならない事が多く、生き苦しさも感じます。そんな今だからこそ、大いなる力に心をゆだねて生きていく道があるのです。 その大いなる力とは、生命の根源であり、光の存在である阿弥陀如来のことです。その名を呼ぶ「南無阿弥陀佛」の「南無」は、「どうぞお救いください、お助けください」という意味であり、阿弥陀佛に全てをゆだねて、救いを求めることを意味します。基本的には、阿弥陀佛の名を繰り返し称える念佛によって、本願の力で極楽浄土へ往生できるという救いの教えです。 明治から大正にかけて活躍された念佛行者・山﨑弁栄上人は、現世をより良く生きていくための念佛の六義を説かれました。「帰命」「勧請」「発願」「感謝」「懺悔」「回向」です。今回は、はじめの三つを紐解いてみたいと思います。 まず「帰命」とは、「お任せすること」。本来救われ難い凡夫の私たちを、救ってくださる阿弥陀佛の存在を信じることを意味します。そして、今念佛を称える私の真正面に在(マシマ)す(「いてくださる」)と信じて敬うことが重要です。私たちは阿弥陀さまのお育ての光〈光明〉のはたらきとお導きによって、生かされていると信じるのです。 次に「勧請」とは、「佛さまをお迎えすること」を意味します。日常勤行には「四奉請」があり、道場に佛菩薩さまをお迎えします。私たちは、家に客人を招く際、掃除して花を飾り、場と心を整えてお迎えするはずです。日頃は日常に追われ、貪りや腹立ち、不平不満の心に振り回されている私たちですが、佛壇に本尊さまが安置されているように、私の体と心は阿弥陀さまをお迎えする〈心のお堂〉であると心得るのです。そしてその〈心殿〉に「どうぞ、ご本尊として居てください」と念佛してお招きするのです。 最後に「発願」とは、念佛実践によって「どうかこんな至らない私が、如来さまの光明を実感できますように。そして佛さまのような生き方が少しでもできますように」と願うことです。 つまり、「南無阿弥陀佛」の念佛とは、アミダさまの光明に照らされ、つながりを身近に感じ、その関係を支えとして生きていくことを意味します。すると、生活が変わり、実ってきます。そのためにも、念佛を称え続け、心殿に在し給え、導き給えと願うのです。合掌専称寺亀山政臣拝

2025.07.16

コメント(0)

-

相手を生かすことが自分を生かすこと

@@@@@@@@ 相手を 生かす ことが 自分を 生かすこと@@@@@@@@ 『阿弥陀経』には、極楽浄土に妙なる種々の鳥がいて美しい声を奏でていると記されています。その中に「共命鳥(グミョウチョウ)」という珍しい鳥がいます。この鳥は、経典によると、胴体は一つで頭が二つで生きていました。ある日、一方の頭が甘い果実を見つけて食べましたが、もう一方には分け与えませんでした。それに傷ついたもう一方の頭は怒りをおぼえ、毒の実を食べさせて仕返しをしました。しかし、その毒は、同じ身体に流れ、結局ふたりとも命を落としてしまったのです。 この話は、「わたし」と「あなた」は別々なように見えても、深いところで繋がっていることを示唆しています。ことわざに「情けは人の為ならず」という言葉があります。情けをかけることは、その人のためだけでなく、いずれは自分に返ってくる。だから人には親切にすべきだ。という教訓です。この鳥も美味しい果実を共に分かち合っていたら、ふたりの命は共に喜びに満ちていたことでしょう。 現代は、関係が希薄になり、相手のことを考えず、自分さえ良ければ、あるいは自分の思う通りにさえなれば良い…という考えが、ニュースなどで多く見受けられます。しかし、このような自分勝手な考え方は、真の平和や安全な社会の実現を阻害する要因となりえます。理想的な社会は、自分だけでなく周囲への配慮と思いやりを基盤として構築されるべきです。つまり、「自分が自分が」と自己中心的な行動をとるのではなく、思いやりをもって相手を生かすことを心がけるのです。これは遠回りのように思えるかもしれませんが、結果として自分も生かされることにつながります。 「生かす」とは、料理の際に食材を生かす、陶芸で土を生かすなど、あらゆる場面において重要です。大切なのは、相手の性質を深く理解し、その良さを最大限に引き出すように努めることです。これは、人に対しても物に対しても同様です。相手を生かすことによってこそ、仕事や物に真の価値が生まれ、それが仕事を全うすることだと師匠から教わりました。 暗中模索の中でも、お互いが生かし生かされて、一人ひとりがそれぞれの生活を実らせていこうという考え方が大事です。その支えとなるのが、自分勝手をしないで、阿弥陀さまにすがり委ねるお念仏です。縁に気づき、縁を生かし、縁に感謝のお念仏です。合掌専称寺 亀山政臣拝

2025.06.24

コメント(0)

-

専称寺【ともいき会】6月

専称寺で2ヶ月に一度基本的には7日(毘沙門堂の秘仏毘沙門天王のご開帳の日)の昼間、住職の講話と念仏、昼食会を開催しております。6月は法事の関係もあり、6日(金曜日)に変更いたします。11:00時から始まります。浄土宗のお寺で、南無阿弥陀仏の念仏を瞑想のように称えます。椅子席もあります。どなたでも関心あればご参加ください。ご連絡お待ちしております。合掌専称寺亀山政臣拝

2025.05.31

コメント(0)

-

大丈夫 あなたのためのお念佛 南無阿弥陀仏

@@@@@@@@ 大丈夫 あなたの ための お念佛 南無阿弥陀佛@@@@@@@@ 人生における根本的な問いについて考えたことはありますか。「私はなぜ生きているのか」「死んだらどこへ行くのだろうか」といった存在意義や死生観は、宗教や哲学の分野で長年探求されてきたテーマです。一方で、「そのようなことを考えたことがない」「死んだら終わりだ」と考える人もいるでしょう。また、幸せのことばかり考える人もいるでしょう。 仏教は元来、「いかに生きるか」という命題を掲げ、苦からの解脱、すなわち悟り(成仏)を目指す教えです。その中で、四苦(生老病死)八苦とあるように、人生とは、自分の思い通りにならないものであると説かれています。そして、人はこの人生を謳歌したとしても、皆が等しくこの世を旅立つ「死」を迎えます。この死や死後のことを過度に考えると、不安で眠れなくなったり、心が動転したり錯乱したりする可能性があります。先人の出した答えや知恵を学び、安穏な現世の生活を送ることが大切です。 仏教では、基本的に人間は生きている限り、善行よりも罪作りなことを犯してしまう存在であり、六道輪廻から出られるものではないとされます。迷える凡夫の我々は、死後にまず閻魔様の審判を受け、地獄・餓鬼・畜生の苦しみの世界へと堕ちるとされています。そして、修羅・人界・天界の六道を彷徨いながら輪廻を繰り返すのです。 このような我々が、輪廻から解放されることができるのが、《阿弥陀如来の救い》です。如来という最高の位に到達するために四十八の誓願を建て、五劫思惟の後、それが成就したからこそ、阿弥陀如来として西方極楽浄土に存在し、今もなお我々を救うべく説法し給うと、お経には説かれています。 法然上人は「阿弥陀ほとけ、我を助け給えという言葉と心得て、心には阿弥陀仏、助け給えと思いて、口には南無阿弥陀仏と唱うるを、三心具足の名号とは申すなり」と仰っています。誰もが、阿弥陀仏の名(名号)を称えさえすれば、臨終の際に枕元まで仏菩薩が迎えに来てくださいます。仏さまがあなたを救うためのお約束が「南無阿弥陀佛」のお念佛なのです。ですから、死後のことは心配しなくても大丈夫。極楽に往き生まれることが約束されているからです。不安や迷いがある我々のために、救いの手立てがすでに用意されているのです。したがって、我々は素直に信じて称えるのみです。合掌専称寺亀山政臣拝

2025.05.14

コメント(0)

-

この世はご縁の世界 他人に気遣いを

@@@@@@@@ この世は ご縁の世界 他人に 気遣いを@@@@@@@@ 次のような説話があります。目の不自由な人が友人の家を辞去しようとして、夜道ですから提灯をお持ちなさいと友人に言われた。彼はムッとなって「目の不自由な私にどうして提灯がいるのですか?からかわないでください」と怒った。すると友人は、このように言った。「あなたには提灯はいらないかもしれないが、あなたが提灯を持っていないと目の見える人にわからず、ぶつかるかもしれません。だから、提灯を持ってお帰りなさい」と。 私たちの日常生活においても、自分には必要なくても、自分がそれを持っていないと他人が困るもの、自分が持っているからこそ他人が助かるものなどいろいろあります。お年寄りの杖も本人は「大丈夫!杖はいらない!」と言う時があります。しかし杖を持っていることで周りが気遣ってくれて、ぶつかられたり押されたりする危険が減ります。 また健康ということで考えても、親が健康で元気だからこそ、自分も安心して過ごせる。もし親が病気や加齢で介護が必要になれば、育ててもらった恩を返す意味でも、お世話し介護する時間と労力が必要です。家族が健康で無事だからこそ、自分のペースで過ごせる。また自分が健康だから家族も安心して過ごせる。これは当たり前のことではなく、有り難いことなのです。 そんなふうに周りを見てみると、自分独りで生きていられるのではなく、周りの人との関わりで生きていられます。持ちつ持たれつのご縁の間柄です。良い関係も良くない関係でもご縁ですから、できるだけいい関係を築いていけるように、他人にも善い気遣いをすることが大事です。ただ、他人の顔色を伺いすぎたり、他人の発言を気にしすぎたりして、自分を見失ってしまっては本末転倒です。自分が自分らしくいられるのは、他人のおかげやご縁があるからと思って感謝もするのが理想です。その感謝する対象は、人もいいのですが、今の環境や関係をもたらしてくださっている神仏、見えない存在に向けて、その恩恵を感謝するから「おかげさま」となるのです。 「南無阿弥陀仏」はアミダさまへの感謝も含まれています。「どうぞ善いようにお導きください。これからのご縁はお任せいたします。目の前のことを精一杯させていただきます」との意味が込められているのがお念仏です。合掌南無阿弥陀仏専称寺 亀山政臣拝

2025.04.20

コメント(0)

-

66回 ともいき会

お昼間の講話と念仏会 【ともいき会】です。偶数月の7日(鞍馬山一ノ鳥居毘沙門天秘仏御開帳日)にしてます。4月7日月曜日11:00〜住職の講話11:30〜念仏瞑想12:30〜昼食参加費:志浄土宗のお寺です。アミダさまの前で、木魚たたいて、南無阿弥陀仏を称えます!昼食は、今回住職手作りのハヤシライスです。参加の方は、ご連絡ください。関心ある方は、宗旨を問いませんのでどうぞ。kameyama3580@gmail.com専称寺亀山政臣拝

2025.03.27

コメント(0)

-

ひとつのことを思いを込めてやり続ける

@@@@@@@ ひとつの ことを 思いを 込めて やり続ける@@@@@@@ この春からNHK朝のテレビ小説ドラマで『あんぱん』が始まります。これは『アンパンマン』で有名な漫画家やなせたかしとその妻をモデルにした作品です。今から52年前に絵本で初めて『あんぱんまん』が誕生しました。私も小さい時によく読んでいました。顔の一部をちぎって困っている人に分け与える物語が印象的でした。 この生みの親のやなせたかしさんは、絵本を発表した時は54歳、じわりと人気が出て、1988年にアニメ『それいけ!アンパンマン』が放送。一躍有名になった時は69歳。実は遅咲きの人でした。父親を5歳で亡くし、再婚した母親とも別れます。体が丈夫で優等生の弟への劣等感を持ちながら成人して軍隊へ…弟は戦死…。帰還できたやなせさんは漫画家を目指し上京するも、売れない状況でした。 絵本『アンパンマン』は始めは大人からは批判が多かったようですが、多くの子どもたちは気に入り、本はボロボロになっていたそうす。『アンパンマン』のおかげでやなせさんは有名多忙になり、94歳まで活躍され、人生の幕を閉じられました。やなせさんが、長く漫画家を続けてこられたのは《運・鈍・根》だとおっしゃってます。 運を逃さず、何でも器用にこなすのではなく少し鈍なくらいで、大事なのは根気。「人生に無駄なことは何ひとつありません。全部自分に役立つ、そしてやり続けることが大事。」とおっしゃっています。 何事もやめてしまえばそれで終わってしまいます。運を逃さないためにも「なぜやるのか」「どうなりたいのか」という思いを込めて、やり続ける。継続は力なりといわれるように、すぐに結果が出なくてもコツコツとやり続けていると運が巡ってきます。その運をつかむためにも「きっと良くなる」と自分を信じることが大事です。 植物は、毎日世話をしてもすぐには大きくなりません。水をやり、太陽の光を浴びせ、根気よく育てることで、やがてきれいな花を咲かせます。同じように私たちも「ひとつのことを思いを込めてやり続ける」ことで、早かれ遅かれ成果が出るのです。 法然上人は、念仏を称える時、疑わず誠の心を持って、深く阿弥陀仏の救いを信じ、根気よく「ナムアミダ仏」と称え続けることが肝要だと説いておられます。すぐに成果やご利益がなくとも、その恩恵は必ずあるのです。合掌専称寺亀山政臣拝

2025.03.14

コメント(0)

-

寒さの先に春の光あり

@@@@@@@ 寒さの 先に 春の光あり@@@@@@@ この冬は雪がないかと思っていましたが、やはり京都も降りました。冬の寒さは年々こたえます。その中でも梅や椿は咲いてきます。陽差しや桜の小さな蕾などは春を感じさせてくれます。 人生において、厳しい寒さとは思い通りにいかない不運や不幸な時期を象徴しています。仏教的に言えば「四苦八苦」と苦しんでいる状態です。そもそもお釈迦さまが説いた「苦」とは「思い通りにならない」ということ。その代表が「生老病死」という四苦。「愛別離苦」愛するものとの別れ「怨憎会苦」苦手な人をも必ず会う「求不得苦」求めても得られない「五蘊盛苦」心や体こそが苦の原因が加わり八苦。これらは、生きていく上で避けられない「苦」といえます。 しかし、「諸行無常」(すべてのものは移り変わる)で、寒い冬が終わり温かい春が訪れるように、苦しみの時期もやがて過ぎ去ります。 先日、車で雪が降る夜道を走っていると、突然前が見えないくらい吹雪いて焦りました。しかし、前に車が走っていたのでその赤いテールランプが頼りとなり安心できました。私たちの人生において、光は安心や幸福であり、闇や影は不安や不幸を象徴しています。 私たちは、幸福を求め、不幸を嫌います。ややもすると、幸福ばかりの人生を望みますが、それでは幸福のありがたみがわからないでしょう。不幸や不運に陥るとジタバタしてしまいますが、俯瞰すると、不幸(影)があってこそ、幸福(光)が有り難く思えます。不幸と幸福はワンセットだと思っておくと、人生の陰影が作られ味わい深いものになるはずです。寒さの先に必ず春の光や暖かさが訪れるように。 それでも、冬の寒さは耐え忍ばねばなリません。だからこそ暖かさが有り難く感じるのです。人生の苦しみも受け入れ、試練に耐え、仏教的智慧をもって乗り越えることが肝要です。しかし私たちは不安や恐れを感じます。その時に心の拠り所となるのが、大いなる存在の阿弥陀仏です。苦しい中でもその御名「南無阿弥陀仏」を称え続けることで仏さまの光明に照らされて安らぎを感じることができます。 これは簡単に実感できるものではありませんが、その救いと導きを信じて称名念仏を実践していると、春の光のように温かさを感じられます。そして祈り瞑想することで心が整い、有り難さや悦びが感じられるのです。 合掌南無阿弥陀仏 専称寺 亀山政臣拝

2025.02.20

コメント(0)

-

小さな努力が大きな未来をつくる

@@@@@@@@ 小さな 努力が 大きな 未来を つくる@@@@@@@@ 古い神社仏閣へ参拝したときに、まれに軒下の敷石に小さな丸い窪みができていることがあります。見上げると樋からの水滴だと気付かされます。「点滴穿石」(てんてきせんせき)と云うそうです。小さな水滴でも長い間同じところに落ちていれば石をも「穿(うが)つ」つまり穴を開けるということ。まさに小さな事の積み重ねで大きな事が成し遂げられるというものです。似た意味の諺に「ちりも積もれば山となる」があり、小さい頃よく祖母から聞かされました。 今年は巳年です。古来「再生」「変化」を象徴するとされ、ヘビは脱皮を繰り返すことからも「成長」を意味します。その意味では、今年もいろんなことに取り組み、それが身に付き、実ることを目指して積み重ねて行きたいと思います。 私は、弓道を始めて十年以上経ちます。今は五段で足踏みしてますが、稽古に月に数回通い、武道の中でも立禅といわれる弓道を通して心と身体を鍛えています。射場から二十八メートル先の的をねらいます。しかし放った矢が的に当たるのは、体配(立った姿勢や座り方、歩き方など)と射法八節(射の基本動作)と呼吸(息合い)が一連の形となってこそのものです。 弓道は「当てる」ことを目的とせず、矢を放つまでの動作の積み重ねの結果で矢が「中(あた)る」のです。射場に入ってからの立居振る舞いと射技の風格・品性を追求するのが稽古です。 仏教では「因果応報」を説きます。私たちが行う一つひとつの行為(因)が、やがて結果として返ってくるというものです。それはたとえ小さな行為や努力であっても、必ず自分の人生に影響を及ぼします。ですから、日頃からの読書や言葉使い、履き物をそろえる等々の小さな習慣をプラスの善いものにして積み重ねていくことで、未来の大きな成果につながるのです。 仕事に追われる生活ではなく、心が前向きになる行動(例えば、ゆったり一服する、神仏に手を合わせる、瞑想をする、感謝の言葉を念じる等々)を続けて習慣にすることが、自分の人生を明るく照らす光になります。 南無阿弥陀仏と称える念仏も数にしたら数回の小さなものですが、日々称え積み重ねることで、普遍性と平等性のある極楽往生という安心の未来が約束されます。だからこそ、今の小さな一声の一歩を焦らず諦めず、道しるべとして大切にしていきましょう。合掌南無阿弥陀仏 専称寺亀山政臣拝

2025.01.26

コメント(0)

-

佛さまの智慧は明るい道しるべ

@@@@@@@ 佛さまの 智慧は 明るい 道しるべ@@@@@@@ 人は、不運や不幸な事が続くと、社会が悪い、世間が悪い、他人が悪いなどと、なにもかも自分以外のもののせいにしてしまいたくなる時が多少なりともあります。時には「自分だけは正しい」と思い込んでの言行や、自分の正義感を振りかざして意見の合わない人を攻撃することは、実は愚かなことです。ネットでの誹謗中傷もその一つかもしれません。 仏教では、苦や迷いを生み出す三毒煩悩「貪瞋痴」があり、その三つ目が、〈愚痴〉です。目先のことにとらわれて本当のことが見えていない状態。物事の真理や本質を知らない、または見ようとしない状態。知らぬが故に自己中心的になり周りを思いやる心が欠けてしまい、愚かな言動につながってしまいます。 仏教ではこれら三毒「貪り、瞋り、愚かさ」を少しでも克服し、佛さまの智慧を得て、悩み多きこの人生を明るく安穏に生きていく〈道しるべ〉とすることを目的としています。 「智慧」とは、物事をありのままに認識し判断する能力のことで、深い洞察など「気づき」によって得られます。「知恵」は知ることによって得られる人間の知の恵みです。 お釈迦さまは、青年期に国の王に成る道を捨てて、真理を求め出家し、苦行や瞑想を深めること六年、三十五歳の十二月八日に真理に目覚め、「ブッダ」(真理に目覚めた人)と成られました。その教えは真理や智慧に溢れているものです。だからこそ私たちは仏教を学び、実践し、自分で気づくことで、自分の智慧とすることができます。その智慧は、不確定で不安定な社会生活の中でも活かすことができ、人生の〈道しるべ〉となるのです。 例えば「諸行無常」。全てのものは常に変化し移り変わっているという真理。苦しい状態も永遠に続くわけではなく必ず解放される時がくる。逆に幸福もいつまでも続くわけではない。だからこそ、今幸せな状態を味わい感謝することが大事となるのです。 人は誰しも不完全で、間違いや失敗もあります。だからこそ人の失敗を受け入れ物事の曖昧さも受け入れられる〈心のゆとり〉を持つことが大事なのです。 佛さまに心を寄せて自分と向き合い、物事をありのままに観る時間を持つと、心が整理され、苦しみが気づきや感謝に変わり安穏に生きられるのです。合掌南無阿弥陀仏専称寺亀山政臣拝

2024.12.10

コメント(0)

-

自分の「べき」が怒りを生む

@@@@@@@@ 自分の 「べき」が 怒りを生む@@@@@@@@ 仏教では、苦を生み出す三毒といわれる厄介な煩悩「貪瞋痴」(トンジンチ)があり、その二つ目が、〈瞋恚〉(シンニ)(カッと腹立つ怒りの心)です。 怒ったらいけないわけではないですが、怒りによって感情的になり、失敗や後悔をしてしまうことも少なくありません。冷静になれなかったり判断が狂ったりもしますので、できることなら怒らずに過ごしたいものです。 たとえ「怒る」までいかなくとも、イラッとしたり、ムカッとしたりすることはあると思います。例えば、公の場で知人に元気よく挨拶の声をかけます。しかし、相手からは無視されたように反応がなかった時‥、待ち合わせの時間に遅れないように早めに着いて、相手は三十分平気で遅れてくる時‥、「はぁ?なんで?」と怒りの感情が湧いてきます。そこには腹が立つ原因があります。相手が一方的に悪い訳ではありません。相手を攻める前に、怒りの原因を自分の中に探ってみましょう。 すると、原因らしきものが見えてきます。それは、私たちの持つ、自分の価値観ともいえる期待や理想、思わくなどです。先の二つの例なら「挨拶はするべきもの、されたらきちんと返すべき」、「待ち合わせには遅れてはいけない」という価値観になります。私たちは、「約束やルールを守るべき」「迷惑や心配をかけるべきではない」等々、各人各様に「こうあるべき」という、ゆずれないこだわりの価値観「~するべき」を持っています。 怒りとは、現実が自分の「べき」に反していると感じた時、生じます。つまり、現実と自分の価値観とのギャップが怒りを生むのです。「自分が正しい」を前に出しすぎると衝突が起き、怒りも多発してしまいます。自分の「べき」だけが正しいわけではなく、他人には他人の「べき」があるのです。 怒らないですむに越したことはありません。何でも自分の思いや理想の「べき」に当てはめて白黒つけないで、グレーゾーンの寛容さを持つのです。また、自分の価値観を見直すと、ムダに怒らなくて済みます。 そのためには、やはり心に余裕が必要です。齷齪(アクセク)するのではなく、ゆったり、のんびり構えて対処する。「他人は他人」「それも仕方ない」「まぁいいか」などと柔軟な考えを持って怒りとうまくつきあっていくと、怒りにくい「私」になれます。特効薬の念仏は、心に余裕をもたらしてくれます。合掌 南無阿弥陀仏 専称寺 亀山政臣拝

2024.11.23

コメント(0)

-

知足小欲を心に抱くと日々の小さな事が喜びになる

@@@@@@@@ 知足小欲を 心に抱くと 日々の 小さな事が 喜びになる@@@@@@@@ 仏教は、お釈迦さまの教えであり、その教えをもとに私たちが実践して、仏に成る教えでもあります。その中でもよく知られている教えが「知足」(足るを知る)の教えです。「これも欲しいあれも欲しい」と欲は何事に於いても際限なく次々と出てきます。一瞬満足してもまた「もっともっと」と強欲によって結果、身を滅ぼしてしまうことも少なくありません。 私たちには、煩悩という苦しみを生み出す精神のはたらきがあります。その三毒煩悩といわれるのが「貪瞋痴」(トンジンチ)です。貪欲(もっと欲しいの貪りのこころ)瞋恚(カッと腹立つ怒りのこころ)愚痴(物事の道理を知らない愚かさ)これらの煩悩は、今生において修行を積んでも無くすことはできません。お経にも「始まりが無い昔からに由る」ものとされています。つまり、生きている限り湧いて出てくるものです。しかし、これらを野放しにして勝手気ままに欲望に任せて暮らすのは人間としての生き方ではありません。少しでも制御し、より善い生き方の規範に成るのが仏教なのです。 若い時は未熟ですし上と比べると、自分に無いもの足りないものばかりで、それを手に入れて喜びを見出すことにあくせくしていたように思います。それは落ち着きのなさやイライラも生み出していました。このような生き方ではなく、のんびり、ゆったり、ホドホドを規範に生きていくのが仏道だと教えられました。 人はみな幸せになりたいと思いっています。そのためには自分の夢や希望の実現・達成があります。その夢や希望も欲です。ですから欲は無くせませんし、その欲によって幸せにもなれるのです。その欲とうまく付き合い、満たされない苦しみや不安を少なくし、幸せや心の平安を感じる教えが「知足小欲」です。自分の現状に満足し、身の程をわきまえてむやみに不満を持たないようにする。そうすると、欲が小さくなってきます。 我らが法然上人は「喜足小欲の貪は苦しからず」と示してくださいました。足りている今を喜ぶと欲が小さくなると。しかも南無阿弥陀仏の念仏を称えることで、今あるものに感謝し喜びを見出していく「足るを喜ぶ心」が育まれます。 この知足小欲の生き方は、心の平安と満足感を得るための道標なのです。合掌南無阿弥陀仏専称寺 亀山政臣拝

2024.10.25

コメント(0)

-

10/7 【ともいき会】

浄土宗京都教区専称寺にて10月7日(月)お昼間の講話と念仏の【ともいき会】をします。11時から住職の講話 30分11時半から念仏12時半から昼食参加費:お気持ちできましたら、3日までにお申し込みください。椅子席もあります。車も数台停められます。毎回10人ほどです。初めの方も歓迎です。合掌何かいいことありそうな専称寺亀山政臣拝京都市左京区静市野中町17075-741-3061

2024.09.30

コメント(0)

-

一期一会 無常の中で輝く道を求めよう

@@@@@@@@ 一期一会 無常の中で 輝く道を 求めよう@@@@@@@@ あまりにも 満つれば 欠くることわりを 忘れ顔なる 秋の夜の月 福田行誡作 今年は中秋の名月の次の日が満月でした。どちらもキレイに見ることができました。確かにいつも見るお月さんより輝きが増していたように思いました。旧暦では新月から満月までをおよそ十五日としています。月の軌道が楕円形であることから月齢に微妙なズレが生じるので、中秋の名月が満月になることは珍しいそうです。ちなみに次に合致するのは令和12年です。 「一期一会」もよく聞き目にする熟語です。「一生に一度の出会いであると心得て目の前の人や事に誠意を持って尽くすこと」という意味です。知ってはいますが、どれだけ意識できているでしょうか?よく考えれば、お月さんも満月だけがキレイなのではありません。新月になるまでの日々その形でキレイなのです。しかし、満ちたら欠けていくという真理を知ってはいるけれど、なかなか実感できていないのが私たちです。ややもすると、身の回りの物や人や出来事において、失ってからその稀有で尊いことがわかるという現実の繰り返しです。 月の満ち欠けのように、日々移り変わっていることを「無常」といいます。私たちの暮らしや人生も予想通りではなく想定外の事も起こる「諸行無常」の毎日です。その中で、自分が選択して前に進みます。「する、しない」「右、左」「留まる、逃げる」等々全て選択です。ならば、自分が輝けそうな道、ワクワクする道を求めて歩むことを心掛けてみましょう。 しかし、時には苦しい状況もあります。そんな時は我慢せず、他人の目を気にせず、逃げてもいいし拒否してもいいのです。選んだ道に正解はありません。するべきは、起こってくる事に対処するのみです。柔軟な心、しなやかな心で自分の縁を活かすのです。「路のよからんことを祈るよりもいかなる路にも耐え得らるる力の加わらんことを願え」(良い未来を祈るよりもどんな事にも耐えられる私であるように)という、山崎弁栄上人のお言葉が心強く響きます。自力で頑張って求めるより、他力にお任せして、味わい、対処していく道もあります。法然上人は 月影の いたらぬ里はなけれども ながむる人の 心にぞすむと詠まれました。私たちが、現実をどう捉えるかが問われているのです。合掌ーー何かいいことありそうな専称寺亀山政臣拝

2024.09.24

コメント(0)

-

浄土で再会 またその日まで 南無阿弥陀佛

@@@@@@@@@ 浄土で 再会 また その日まで 南無阿弥陀佛@@@@@@@@@ 時々「死んだらしまい、無になります」とおっしゃる方があります。それはそれで個人の考えですから良いのですが、残念ながら死後に親や子と再会できるという希望がありません。仏教では、地獄道はじめ餓鬼道など六道を輪廻すると言われています。 その六道輪廻の世界から解脱できるのが、阿弥陀如来の本願力による救いによって極楽浄土へ往き生まれることができる教えです。先に亡くなった方と再会できることが約束されているのが、南無阿弥陀佛のお念佛です。 死後の世界が本当に存在するのかどうかは確認できません。しかし二十三歳の娘さんを亡くされた私の先輩は「極楽は無いと困る!」と力説されてました。何をしててもしんどい毎日…「どうしてるかなぁ」と親心の心配と寂しさばかり…「もう一度会いたい」という想いは募るばかり…。だからこそ、法然上人のお言葉「浄土の再会甚だ近きにあり。今の別れは暫しの悲しみ、春の世の夢の如し」とのお示しが心強く、「浄土は無くてはならん!」と、極楽浄土の存在と亡き人との再会を信じておられます。 見えないから、感じられないから無い、科学的でないから無いとするのではなく、「ある」と信じて、希望と安心を持ってこの世を生かさせていただくのが浄土宗の教えです。お浄土での再会を果たすその日まで「南無阿弥陀佛」を称えていくことで〈つながり〉を感じられるのです。 その為にも、お仏壇やお墓参りで想いや声を届けてあげてください。話しかければそばに来て聞いてくださいます。ただ、「なんで?」「もっとこうしてあげたかった」と後悔や心残りの想いは、亡き人にはプラスに働きません。残された者が亡き人のためにできることは、精一杯生きぬくこと。自分の為すべきことを一所懸命する、前向きに生きることです。そして「見守っててね」「導いてくれてありがとう」と生き生きとした姿を見せて明るい報告をしてあげる方が、あの世で喜ばれると思います。 だからこそ、日本では亡き人と関わりを持つお盆の時季があり、心をあの世へ向ける春や秋の彼岸があります。そんな時こそ恒例行事としてお参りをし、見守り導いてくださっているご先祖さま(亡き人)の供養をしてあげて感謝の想いとお念佛を届けてあげていただきたいのです。共生極楽。 合掌専称寺亀山政臣拝

2024.08.27

コメント(0)

-

「おかげさま」でこの世を見ると すべてがつながって見える

@@@@@@@@@「おかげさま」で この世を 見ると すべてが つながって 見える@@@@@@@@@ 「おかげさま」という言葉はあまり聞かれなくなり、「おカネさま」の想いが強くなってきた社会だと感じます。 まわりを見渡しても、お金で何でも買えるし、手に入ります。人が嫌がるサービスでもお金を出せばしてもらえます。福祉は充実し、ネットのおかげで便利になり、経済や文化のグローバル化という点では、その主たるお金の恩恵は計り知れません。 葬儀を例に見ても、昔は近所の方々が手伝って帳場に座ったり、食べることをしてくれたり、お墓に埋めるための穴を掘る人も手分けして、隣近所や集落で助け合っていた社会。しかし今は、お金を出せば葬儀会社が全部してくれるし、食べることもお弁当で済ませられる。お坊さんの手配でさえネットでできてしまう世の中…。何でもお金で解決できてしまう社会。経済の成長から見れば、人がやらない事、困っている事はビジネスになり、それはそれで社会が充実成長していく一面。 しかし、本来人は「人間」というように、人と人が助け合って生きていくことが理想で、人とのつながりや絆を社会と呼び、コミュニティが作られてきたはずです。そういう社会で傍(はた)を楽(らく)にする意味の働くということは、自分が社会に役立っていることに喜びを感じ、その報酬としてお金をいただくという流れが本来のように思います。だから人の温かみやご縁を感じることができたし、それは「おかげさま」と素直に思えたんだと思います。 今は、お金のために働いてるという感じが強く、生活を支えるのはすべてお金という想いが否めません。「お金の奴隷になるな!」と言われる方もありますが、知らぬ間にお金至上主義に取り込まれ、人とのつながりや人情などの「おかげさま」を感じることが減ってしまっています。 そこで、もう一度この「おかげさま」を意識して多用することで、すべては他人事ではなく「自分とつながっている」と感じることができます。眼の前にいる人との不思議な出会い。関わる出来事も、善いも悪いも含めてどこかで何かしらの縁というつながりがあって起こっています。そして、手元にある物も、すべて人が介在し、縁あって私の元に来たと思ったら「おかげさま」と尊く大事にしようと思えてきます。 これが、仏教でいう【縁起】です。独りで存在するモノはなく、すべて相互に関わり合って存在しているのです。合掌南無阿弥陀仏 専称寺 亀山政臣拝

2024.07.19

コメント(0)

-

いろんなマイナスを苦にしない

@@@@@@@ いろんな マイナスを 苦にしない@@@@@@@ 私たちは、「何であんな事したんだろう?」「この先どうなるんだろう?」「人からどう思われてるだろう?」などと、いろんなことを気にしています。「苦に病む」ということわざがあるように、気にしすぎて苦しみ悩んでいると、病んでしまいます。いつも考え込んでしまい、夜になっても寝られない…朝起きてもスッキリしない…また気になることが増えて、独りで抱え込んで苦にしてしまう…。これでは自分らしく生きていけません。 理想は、気にしすぎないで、苦にしないで、心に余裕を持って物事に対処できることです。そのためには、自分の感情を上手にコントロールすることが一番の近道です。 漫画家でイラストレーターのみうらじゅんさんは「比較三原則」を提言されています。 ・他人と比較しない ・過去の自分と比較しない ・親と比較しない悩み苦しみの原因は比較にあります。この三つと比べないだけでも「私は私、他人は他人」と思えます。コツは、自分の足りないところを探すのを止めること。足りないところを探しだしたらきりがありません。私たちは完璧ではない至らない存在です。でも、日頃から自分なりに頑張っているのだから、まずは自分で自分を認めてあげる。「これでいいんだぁ」「大丈夫」と。 もう一つ大事なことは、ひきずらない心を持つこと。最近では「レジリエンス」といわれ、たとえマイナスなことで落ち込んでも、クヨクヨせずに切り替えて立ち直るしなやかな心のこと。失敗や困難も次に活かすためのチャンスと考えて前向きに取り組むことがコツです。昔テレビ漫画であった『一休さん』を思い出します。「気にしない、気にしない。 ひと休み、ひと休み」と。 大事なことは、心に余裕を持たせること。そのためにひと休みして、自分に素直になること。「人によく思われたい」「できない人と思われたくない」と思いがちですが、その思いが自分を苦しめています。他人にどう思われようとそれは相手の評価です。あなた自身の価値が変わるわけではないのです。それよりも、ラクに生きるために、「いろいろのことを苦にしない」と決めるのです。苦にしなければ苦にならないのです。つまり、気にしない自分を作り上げることであり、「受け入れる」ということがコツです。 合掌南無阿弥陀仏専称寺亀山政臣拝

2024.06.22

コメント(0)

-

幸せの記憶が生きる支えになる

@@@@@@@@ 幸せの 記憶が 生きる支えに なる@@@@@@@@ 人はいつか旅立つ時が来る・・・わかっているけれども、それが突然の事故や災害で訪れたり、病気で亡くなることもある。大切な人がいなくなったグリーフ(悲嘆)は様々な形で現れます。寂しさや孤独感、何も手につかない虚脱感や喪失感…また自分を責めてしまう自己嫌悪や罪悪感など心が安定しません。また、からだもだるい、眠れない、食欲がない、疲れがとれないなどの症状が起こってくることもあります。 大切な人の死は誰もが経験することです。一度経験してしまうと、無かったことにはなりません。立ち直りたい、前のように戻りたいと思う心と、もう会えないという現実の悲嘆から、心は不安定な毎日だと思います。しかしもがきながらも前に進むしかありません。 亡くなった人は、死後も生きている人とつながっています。仏教では、お仏壇、お墓がその接点で、亡き人はお浄土から大切な人を見守り導いて助けてくれる存在となっておられます。だから日日のお給仕やお参り、法事にて供養してあげることが大事です。 レジリエンス(精神的回復力)は、人や状況によって様々です。時間がかかる人もいるでしょう。亡き人への想いの整理がつかない人もいるでしょう。「愛別離苦」という宿命を乗り越えるには、大切な人の死を受け入れていくしかないのです。ときには大泣きすることも必要。ときには許すことも必要です。感情に引きずられて許すことができないこともあるでしょうが、それでも、人を許し自分自身を許すことを学んでいくことが大事です。許すとは、〔現実を受け入れること〕です。 「南無阿弥陀仏」と称える念仏には、滅罪の利益があります。仏さまに許されるということ。葛藤しているそのままの私を受け入れてくださるのです。 死を受け入れ、その現実を受け入れることができてくると、まわりの人の行為やお節介も受け入れられるようになります。友人や仕事仲間などまわりの人との社会的なつながりによって支えられていることもわかります。 大切な人との思い出は心の支えになり、その時の記憶はいつでも幸せを感じさせてくれます。思い出というお守りを支えに、自分を大切にして、これからの人生を味わって生きていくことが、私たちの為すべきことです。別れによる悲しみや苦しみを経験してこそ、生きていくことの尊さがわかります。合掌南無阿弥陀仏専称寺亀山政臣拝

2024.05.27

コメント(0)

-

自分が信じてることが起きてくる

@@@@@@@@ 自分が 信じてる ことが 起きてくる@@@@@@@@ お釈迦さまの『法句経』にものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もしも汚れた心で話したり行ったりするならば、苦しみはその人につき従う。車をひく牛の足跡に車輪がついて行くように。もしも清らかな心で話したり行ったりするならば、福楽はその人につき従う。影がそのからだから離れないように。 『真理のことば』中村元訳とあります。大事なのは始めの「心に基づき心を主とし心によって物事が創り出されている」というものです。つまり心の中で何を信じているかで現れる現象が決まってくるということです。 私たちは「ああなりたい」「こうしたい」と願いや望みをもって生きています。大抵の願望は叶っていると思います。でも、叶っていない事もあるはずです。たとえば、「お金持ちになりたい」という願いは誰もが持っているでしょう。でも成っている人といつまでも願っている人といます。この願いは裏を返せば「私はまだお金に満たされていない、お金持ちでない」という心(潜在意識)があります。 先程のお釈迦さまの真理のことばから紐解くと、満たされていない不満や無くなる恐れ、足りないという不足感などの汚れた心で充たされてると、その心に基づき、いつまでもお金に満たされない現象がつき従うことになります。では理想的な清らかな心とは、まず今の現状を喜ぶこと、今に感謝し満足感をもつこと。すると、その心から出る言葉や行いが次の幸福感や楽しみを引き寄せるということです。 「そんな簡単にいくはずがない!」と信じている人は、そう信じている現実が起こります。つまり簡単には実現せず、苦労や我慢が必要だと信じていることが実現しているのです。その意味では、その人が信じていることが起こっているのです。 ですから、ただ願うのではなく、その願いはどの心に基づいているのかが問題です。今の心を喜びや感謝、満足感や幸福感でまず満たすこと。すると、その清らかな心に応じた現象が起こってくるということです。 したい、欲しいなどの願望を持つことは自然です。欲が悪いわけではありません。その動機が、未来がワクワクするようなものなら実現する可能性が高まるということです。自分だけの貪りではなく、楽しく明るく前向きに。合掌南無阿弥陀仏専称寺 亀山正臣拝

2024.04.23

コメント(0)

-

南無阿弥陀仏は心の救いをもたらす

@@@@@@@@@ 南無阿弥陀仏は 心の救いを もたらす@@@@@@@@@ そもそも「救い」とは何でしょうか?「救済」とも言え、「自分以外の他なる力によって苦・悩・危・害・罪・悪をまぬかれること」とあります。 仏教には二種の系譜があり、「悟りの教え」と「救いの教え」といわれます。お釈迦さまの時代から行われてきたのは、自らが修行努力して苦悩厄難から解放・解脱する「悟りの教え」。しかし、今現代においては成し得る人がいません。行じてもなまけ心が出たり、人を妬んだり、楽な方へ邪な方へ思考が及んだりする。それが私たち人間なのです。そんな凡夫といわれる私たちが救われる教えがあります。それが、他力である阿弥陀如来による「救いの教え」なのです。 私たちは「救いとは?」と問われれば、「病気が治る」「災難から逃れる」「苦難から抜け出せる」「不幸からの解放」「心が楽になる」等々捉え方は色々です。しかし、自分で自分は救えません。何か大いなる存在の他力によって、心の解放・自由の方面へ向かわしめてもらえるのが「救い」です。 日本仏教界の革命者といわれる浄土宗の法然上人は、阿弥陀仏の名を称えることで極楽浄土に救いとって(往生)もらえる教えを示し弘められました。 その教えとは、難しい修行をする代わりに、只「南無阿弥陀仏」を称えること。これが、救い手である阿弥陀仏の【本願】という聖なる誓いに叶う条件なのです。称名念仏によって、老若男女を問わず誰でもが、その本願の力に乗じて西方極楽浄土へ往き生まれることができるシンプルで最勝な「救いの教え」なのです。私たちに必要なのは、その道理を理解することでもなく、自力で励むことでもなく、ただ一向に念仏を称え、アミダ仏の救いを信じ、「助け給え」と願うことです。 何事のおわしますかは知らねども かたじけなさに涙こぼるる 死後の救いだけではありません。口称念仏によって如来の光明という智慧と慈悲のみ光によって、生きている現在から心のお育てもいただけます。コロナ禍や震災を経て安全や平穏な生活が一変…「どうなるの?」という不安や「私は独り」という孤独、「どうしようもない」という絶望などを思い知らされた私たちです。しかし、その中でもお念仏があると、仏さまに導かれ、安心や共生(ともいき)や希望が感じられ、前向きに悦びある身となるようにお育ていただけるのです。 合掌南無阿弥陀仏 専称寺 亀山政臣拝

2024.03.25

コメント(0)

-

良縁も悪縁も両方大切

@@@@@@ 良縁も 悪縁も 両方大切@@@@@@ そもそも「縁」とは何でしょうか?辞書で調べると「巡り合わせ」「人との間柄」「つながり」などと出てきます。仏教用語としては、「結果を生ずるための間接的原因や条件」とあります。このことを「因縁果」(インネンカ)と言います。「因果」はよく聞きますが、原因があって結果があるわけではありません。この間に条件が伴います。例えば、花の種(原因)がある。花が咲く(結果)。とはなりません。花が咲くには、水や太陽や土などの条件が必要です。この間接的原因となる条件が「縁」です。 諺に「袖振り合うも他生の縁」というのがあります。「袖が触れ合うだけでも前世からの因縁があるほどの間柄」というものです。ですから、今生で、縁がある人、出会う出来事、手元にある物などは、大きく見たら不思議な出会いの元に巡りあっている関係だと受け取れます。その出会う縁に「良縁」「悪縁」はあるでしょうか?実は「縁」に良いも悪いもありません。その人の想いで良縁にも悪縁にもなります。良縁だと思っていた事が悪縁に転じることもあります。良い縁を求めても思い通りになるとは限りません。結果から判断しているに過ぎないのです。 縁があるということは良くも悪くも意味があります。嫌な人、苦手な人もいるでしょう。病気や事故、災難や失敗など遭いたくない縁もあります。でもいろんなことが起こるのが人生です。結果に一喜一憂するよりも、出会った縁を良きように〈生かしていくこと〉が大切です。悪縁と思った事を生かして良縁になることもあります。つまり「良縁と思うことも悪縁と思うことも、両方大切」ということです。 哲学者で書家でもある山本空外上人は「無二的人間形成」と説示されていました。人は自分さえ良ければいいとか、自分の思う通りになれば良い、と考える人が少なくない。そうではなく、相手を生かす。それでこそ、自分も生きている価値がある。それを「無二的」(ムニテキ)と説いておられました。(月刊誌『致知』インタビュー記事より) 巡り合わせで与えられた縁を、プラス思考やポジティブな捉え方などで、自分なりに〈生かしていくこと〉が前向きに人生を全うしていく生き方となるはずです。私たちはそうして、様々な縁に育てられるのです。 人間関係や失敗、災難などの悪縁だとしても、そこから学ぶこと気づくことが〈生かすこと〉になります。合掌 南無阿弥陀仏専称寺亀山政臣拝

2024.02.18

コメント(0)

-

【ともいき会】講話と念仏

今年初めてのお昼の講話と念仏会【ともいき会】偶数月の7日にしています。今回は教区の合同研修会が7日に入り、開催を2月6日の火曜日に変更しました。浄土宗 専称寺 本堂にて11時から住職の講話11時30分から南無阿弥陀仏の称名念仏12時30分から昼食(今回は寿司)参加費は、志(お気持ち)阿弥陀さまを前にして本堂で、仏教の話を聞いていただき、生きるヒントに。そして、約1時間、木魚を叩きながら「南無阿弥陀仏」を称えて、心も身も委ねてお任せいたします。(瞑想)声を出してお念仏するとお腹が減ります。皆で歓談してお昼を頂戴します。椅子席あり。車の駐車場あり。叡山電車 市原駅下車徒歩7分京都バス 市原駅下車徒歩2分鞍馬山一ノ鳥居 毘沙門堂 が、鞍馬街道に面しています。参加の方は5日までにご連絡ください。京都市左京区静市野中町17075-741-3061

2024.02.02

コメント(0)

-

すべては当たり前でなく 有り難いのだ

@@@@@@@@ すべては 当たり前 でなく 有り難いのだ@@@@@@@@ 当たり前のように新年を迎え、団欒の多かった元日に、誰もが予期していなかった能登半島地震が起きました。 この大自然の脅威は非力な人間にとって受け入れるしかないのが現状です。 私たち各々が一度立ち止まって考えてみる時なのです。すべては当たり前でないということを。朝に目が覚める、家族がいる、仕事がある、仲間がいて話ができる、プライベートがある、トイレやお風呂がある、安眠できる寝床がある等々。日頃当たり前にあるものばかりで、この目の前のモノが突然無くなるとは想像し難いです。しかし、大自然の脅威はいつ起こるかは誰も分かりませんし、いつでも私たちに降りかかる可能性があるのです。「無くなったらどうしよう?」「いなくなったらどうしよう?」などと恐怖と不安で怯えてしまっては意味がありません。災害だけでなく、戦争も起こり得る世界だからこそ、今目の前の当たり前な事を当たり前だと思わずに、有り難い事だと再認識することが必要です。まさに有ることが難しいくらい稀な事なんだと。するとそこには「ありがたいなぁ」と感謝の念が起こります。 ニュースで被災地の映像を見るにつけ、他人事として見ていては申し訳なくなります。衣食住が充実して、何不自由なく生きていけるこの状態を、当然あるものと思ってしまっていた自分に気づかされます。私たちは物事が順調に進んでいる時、何事も思い通りになるのが当たり前と思ってしまいがちです。すべてを当然のように思うと、人、モノ、お金、時間を大切にすることができなくなり、ぞんざいに扱ってしまうようになりかねません。今一度「思い通りになるのは奇跡」という発想に切り替えると人生は輝いたものになるはずです。 何気ない日々に対しても「ありがたい」と思ってみることで、当たり前ではないたくさんのことに気づくことができるはずです。小さくても自分だけの幸せを実感すること。そのためにも「ありがとう」「ありがたい」「恵まれている」等々の感謝の心を抱くことが大切です。そしてその日その日を丁寧に暮らすこと。 人生は悲しい別れや試練もありますが、傷つきながらも成長していくものと信じます。いいことがあるから感謝するのではなく、どんなに辛いことが起きても感謝すると決めて、前向きに歩んでいきましょう。感謝が幸せの種。合掌南無阿弥陀仏専称寺亀山政臣拝

2024.01.24

コメント(0)

-

弓道日記2024 1.23

昨日今年初めて弓道のお稽古に行けました。昨年末から約一ヶ月・・・全く何もしていませんでした。初射会にも行けず・・・「全く何もしてないから、当たらないかも・・・」と言い訳を考えながら道場へ。先生にご挨拶して、準備し、いざ、射場へ甲矢!乙矢! 的中!あれ?幸先いいなぁ と。その後も、的中が続き、16射中12射当たりました!久しぶりの高的中率!途中、ソーンに入ったように、自分なりにあ!これ、ここ・・と馬手の位置や形がなんとなく決まったところがわかった感じがしました。それが今日は続いた・・・何もしていなかったらから、あれこれ考えずに、肩の力も抜けてリラックスして引けたのかなぁ・・・と。ただ、これが次回できるかどうかはわからない。次回に、前のように!と思っても、うまくいかないのが今まで・・・なんとか今年も弓をひき、少しでもできないことができるように上達していくことを願い、13年目の弓道を楽しんでいきたいと思います。合掌

2024.01.23

コメント(0)

-

福知山 Bar Anton

昨年1月末からの1年ぶりに4度目福知山のBar Antonさんへ行きました!食事は、今回は初の鴨鍋鳥名子の久兵衛へ美味しくいただき、歩いて9時過ぎに最後まで貸し切り!今回はテレビで得た情報もあり、アイリッシュウィスキーを求めて!いくつか出してくださり、まずはブレンデッドウィスキーの2種をロックで。40度あるのでツン!とくるけど、大人の味わい。次に飲みたかったアイリッシュウィスキーのシングルモルトイーガンズのコンヴィクションこれはストレートで。マスターも「やはりシングルモルトは香りを楽しんでもらう。一番良いのはストレート」と。確かに香りと喉に来る味わいを楽しむ。ドライフルーツとチョコレートが合う。そして3杯目は日本のウィスキー イチローズ木の葉がトレードマークワインの樽で仕込んだものを今回初めて、シングルモルトのストレートが美味しく味わえた!マスター曰く何でもそうですが、段階を踏んで経験して到達するもの。ウィスキーの味も、お金があるから高いのをいきなり飲んでもたぶん美味しくない…それはウィスキーやお酒に慣れて(経験して)味わいがわかって来るほどに徐々にウィスキーのレベルも上げて味わうことができるものです…やっと入り口に立ったようなものだが、マスターとのやり取りや、カウンターでの優雅な時間を楽しめる、いわゆる田舎ならではのBarの楽しめる時間でした。

2024.01.14

コメント(0)

-

謹賀新年 2024

新年明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いいたします。令和6年 今年の正月は温かいですね。しかし、元旦早々能登半島で地震があり、羽田で事故があり・・・と怖いことが続いています。改めて、今無事で安全でいられれることに感謝しないといけないですね。家内の実家が石川県小松市で、帰省しましたが、震度5だったそうで、かなり揺れたとのこと。食器も少し割れたと。近くの神社の灯籠が倒れていました。輪島や珠洲の映像を見るたびに震度6強は家が倒壊してしまう現実・・・地震が今後も起こらないことを願うばかりです。余震を感じて起きるくらいのものも就寝中にありました。早く復興されることを願います。京都洛北、専称寺にて今月の行事です。7日(日) 新春 【写経会】朝6時30分から 勤行、寸話、写経、お粥接待8時すぎに終わります。椅子席もあります。ストーブつけてお待ちしております。参加費は 志(気持ち)11日(木) 念佛会【善哉の会】夜7時から称名念仏 8時から夕食(一品持ち寄り)本堂の阿弥陀如来さまの前で、「南無阿弥陀仏」と木魚を叩きながら称えて瞑想となります。参加費:志 24日(水) 念佛会【クレの礼拝】夜7時から『如来光明礼拝儀』拝読 称名念仏 8時から喫茶歓談本堂の阿弥陀如来さまの前で、心を向けていく読み物『如来光明礼拝儀』を15分ほど拝読その後「南無阿弥陀仏」と木魚を叩きながら称えて瞑想となります。参加費:志どの会も椅子席ございます。駐車場もあります。京都市左京区静市野中町17 浄土宗 専称寺 毘沙門堂075−741−3061お待ちしております。合掌

2024.01.06

コメント(0)

-

日常を丁寧に過ごす

@@@@@@@ 日常を 丁寧に 過ごす@@@@@@@ 一年が年々早く終わってしまうように思います。三六五日は変わらねど、年々感動が少なくなってるからだと聞いたことがあります。小さい頃は初めて体験することが多く、感動が多かったはずです。歳を重ねると、日々の移り変わりや為すことも大きな変化は減ってきます。そのような日常生活の中でいかに丁寧に過ごすかで感動や気づきが得られます。 丁寧とは、心を込めるということ。つい「知ってる」「やったことある」「どうなるかわかってる」など以前の記憶が前に出てこなしてしまうことが多くなってしまいます。五十歳を過ぎると記憶が薄れたりしてくるという声を聞きます。しかし、これもある種こなして心を込めていないからこそ、記憶に止まらないのかもしれません。 「忙」しいの漢字は「心」が「亡」くなると書きます。たとえ忙しくとも心がおろそかにならないように意識していかなければと思います。この心を込めるのは「いま・ここ」です。しかし、できているでしょうか? 私たちは、将来の為に今という時間を使ってしまいがちです。「進学するために勉強する」「お金を稼ぐために働く」「健康維持のために運動する」等々、なんら違和感はないかもしれません。目的の為に今努力する、目標達成の為に我慢してでもここで頑張るというように過ごしています。 しかし、本来人生を味わう為には、「いま・ここ」に心を込めて体感するべきです。今目の前にいる人を大事に思い、今取り組んでいる事を一所懸命する。例えば、朝晩の挨拶に思いを込める。料理の見た目や香り食感などを味わう。嫌な事も少しでも今が楽しめるように心を込めるなど、意識すればできることは沢山あります。その中に、喜びや気づきが生まれてきます。 時間が経つにまかせて過ごしているとまたたく間に月日が経ちます。このありふれた日常をどう過ごすかは人生の深みにつながります。なぜなら、その日常の積み重ねが人生だからです。 ではどう過ごすか? 私たちの命は終わりがあり儚いものです。また、目の前の現象は当たり前に存在してずっと続くと思ってしまっています。しかし、全ては永遠ではないからこそ「今日初めて会ったかのように」振る舞い、「今日会うのが最後かもしれない」と思い接すると、心が込められ、丁寧に過ごせるのではないでしょうか。合掌専称寺亀山政臣拝

2023.12.14

コメント(0)

-

59回 【ともいき会】

専称寺 お昼の講話と念仏会【ともいき会】12月7日(木)11:00から住職の講話11:30から念仏瞑想12:30から昼食(弁当)参加費:お気持ち椅子席もあります。南無阿弥陀仏を称え、阿弥陀さまに心を向ける修養です。10名ほどの皆さんと食事して、歓談するのがまた学びの場になります🙏京都市左京区静市野中町17浄土宗 専称寺住職 亀山政臣参加希望の方は、075-741-3061までご連絡ください。お弁当の用意もありますので2日前にはお願いします。何かいいことありそうな専称寺

2023.11.28

コメント(0)

-

ライトアップ! 2023

おはようございます!紅葉が見頃の京都です!洛北静市専称寺のモミジも真っ赤になりました!今週からライトアップしてます。17時〜21時通りがかりの方が写メ撮って行かれたり・・・今夕からさらに冷え込むらしいので、紅葉が進みます。雨さえ降らなければしばらく鑑賞できそうです。総本山知恩院でも【秋のライトアップ】始まってます。12/2まで有料(¥800)ですが、招待券ありますので、行ってみたい方はご連絡ください。お一人2枚差し上げます。その企画の中で、「聞いてみよう!お坊さのはなし」が国宝の大殿で1日4席行われています。私も27日(月)に担当します。18:00~19:30~です。15分ほどの話と木魚叩いて念仏体験毎回好評の企画みたいです。今年はテレビでもよく出てくる除夜の鐘の大鐘楼も拝観できます。気分転換に紅葉鑑賞とお坊さんのはなしはいかがでしょうか?この知恩院は徳川家康公が母お台の方の菩提を弔うために1603年から建設しました。が、完成して20年余りで全焼・・・その後1639年に三代家光公が再建され、385年今もその当時のもの(大殿)です。平成の大修理で10年を経て令和に落慶され漆塗りや金箔は張り替えられ、ピカピカとなりました。家康公はじめ徳川家あっての浄土宗です。『どうする?家康』の通り、大きな選択の中で、南無阿弥陀仏のお念仏の信仰により、決断をされてきたからこその家康公だったのだと改めて感じています。そんな歴史も感じられる知恩院へもよかったら、どうぞお参りくださいませ。今日も一日いい事がありますように。合掌専称寺亀山政臣拝

2023.11.24

コメント(0)

-

人を恨まない憎まないのが仏道

@@@@@@@ 人を 恨まない 憎まない のが 仏 道@@@@@@@ 宗教とはそもそも何のためにあるのでしょう?「宗教」を調べると、人間の力を超えた神や仏という存在を信じ、安心や幸福へ導く教え…とあります。定義は各人各様ありますが、宗教を信じる人が、心の平安ややすらぎを得るためだと思っています。 世界中でいろんな宗教がある中で、その教えに則って生きていくことが目的とされています。世界の中では政教一致の国もあります。人種も宗教も思想も違うこのグローバルな世界で、更に複雑で先行きが不透明になっていくなか、問題なく平和に生きていくことは難しい現代になっています。 ロシアのウクライナ侵攻に加え、パレスチナの中東の問題も加熱しています。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地エルサレムを巡るパレスチナ問題は、約百年前の英国の三枚舌外交により始まりました。迫害されていたユダヤ人が国家イスラエルを建国するためにパレスチナ人(アラブ人)を追い出し、それに反発して中東戦争に発展して今もなお解決の糸口は全く見えません。宗教や思想が違う上に、土地を奪われ、差別され、人が殺されたという恨みは根深いものになっています。 お釈迦さまの教え『法句経』に「実にこの世においては、怨みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息むことがない。怨みを捨ててこそ息む。これは永遠の真理である。」とあります。恨みの連鎖は解決しないのです。 我らが浄土宗の宗祖法然上人も、武士の息子であった九歳の時、父が夜討ちに遭い絶命します。その時の遺言が「汝ナンジ更サラに会稽カイケイの恥ハジを思い、敵人テキジンを恨ウラむることなかれ。これひとえに先世センセイの宿業シュクゴウなり。もし遺恨イコンを結ムスばば、その仇カタキ世世ヨヨに尽き難ガタかるべし。しかじ、早く俗を逃れ、家を出て、我が菩提ボダイを弔トムラい、自らが解脱ゲダツを求めんには…」でした。本当なら敵討ちが武士の慣いのはずが、「仇を打つな!」と。恨みの連鎖は尽きることが無いことをわかっていた父は「それよりも出家して、供養し、自らは心のやすらぎを求めてくれ」というものでした。この事が念仏者法然上人の根底にあり、絶望のなか仏道を歩まれ、救いの教え【浄土宗】を開かれました。 私たちもこれらの教えや言葉にあやかり、葛藤しモヤモヤしながらも、心の平安を得るために、他人を恨まない、憎まない生き方を、念仏の実践を通して歩んでいきたいです。 合掌南無阿弥陀仏専称寺 亀山政臣拝

2023.11.22

コメント(0)

-

いい事も悪い事も受けいれるのが仏道

@@@@@@@ いい事も 悪い事も 受けいれる のが 仏道@@@@@@@ そもそもから言えば、本当は「いい事」も「悪い事」もありません。あるのは、「私にとって都合のいい事」「私にとって都合の悪い事」、そして「どっちでもいい事」です。 私たちの目の前の現実は皆に同じ事実が現れています。しかし、目の前の現実を「どう捉えるか」は私次第なのです。自分は「いい事」と思っても、他の人には「いい事」に思えないことも多々あります。つまり人の数だけ捉え方はあるということです。 その前提を分かっていても、私たちは自分中心に物事を見ます。期待通りになって欲しいし、自分にとって都合のいい事が起こって欲しいと願うのが私たちです。だからその通りになれば嬉しく、喜びます。いい事は誰でも受け入れられます。問題は、自分にとって都合の悪い事が起こった時です。 何か問題が起こった時にとる解決方法に三つ。①戦う。②逃げる。③我慢する。①の戦うとは、目標や理想実現のために説得したり、挑戦したりすること。②の逃げるは、戦わずしてその場から立ち去る、辞めるということ。③の我慢するは、戦うことも逃げることもできず、堪えて先送りすること。どの方法もメリット、デメリットがあり、人によって状況によって、できる、できない、があります。 ただ最終的に大事なのは、受けいれること。「いれる」の意味合いも「容れる」は受け止めるの感じ。「入れる」は心の中へ入れる感じ。都合のいい事は受け入れられるが、ショックな事や不都合な事は簡単には受け入れられません。でも、その現実を受け止めずに次へ対処することも我慢することもできません。「見たくない、考えたくない」と逃げることはできますが、先送りしているだけで逃れられず、結局いつかは向き合わないといけません。 だからまずは、いいも悪いも現実を受け止め、時間をかけて少しずつ受け入れていくしかないのです。辛い事でも「南無阿弥陀仏」のお念仏があるから不思議と受けいれられます。心はスッキリせず葛藤も続くかもしれませんが、どうなるかは仏さまにお任せして、もがく中で道が開けてきます。アミダさまのお慈悲やお智慧がいただけてくるのがお念仏の仏道です。 足らぬ自分の力では 越すに越されぬこの峠 守るお慈悲の御力で 越せないままに越せてゆく 山﨑弁栄上人作合掌南無阿弥陀仏亀山政臣拝

2023.10.26

コメント(0)

-

京都教区寺院大公開 10月20日

今月、浄土宗京都教区寺院大公開がなされています。洛北【専称寺】も10月20日(金)10時から15時まで「お坊さんとお話ししてみませんか?」と題して、気楽にお寺に参っていただける企画をしました。小さなお寺ですので見る所は少ないです。本堂には自慢の阿弥陀さま表の道沿いには鞍馬山一ノ鳥居【毘沙門堂】そこの天井には、天井画家斎灯サトルさんの【双龍】図。玄関には【鳳凰】の襖絵山本空外上人の書石川晴彦画伯の観音図予約無しでも参拝できます。この時間内にお越しいただけたらお抹茶接待でほっこりしていただけます。毘沙門天、阿弥陀如来の朱印あります。令和版結緣交名の南無阿弥陀仏の札を書いてくださった方には、記念に「順彼佛願故」の朱印を差し上げます。参拝料は、お気持ちです。10月20日(金)のみです。関心のある方はどなたでもお参りできます。車も駐車できます。京都市左京区静市野中町17 専称寺075-741-3061住職 亀山政臣090-1598-9947お待ちしております。合掌

2023.10.13

コメント(0)

-

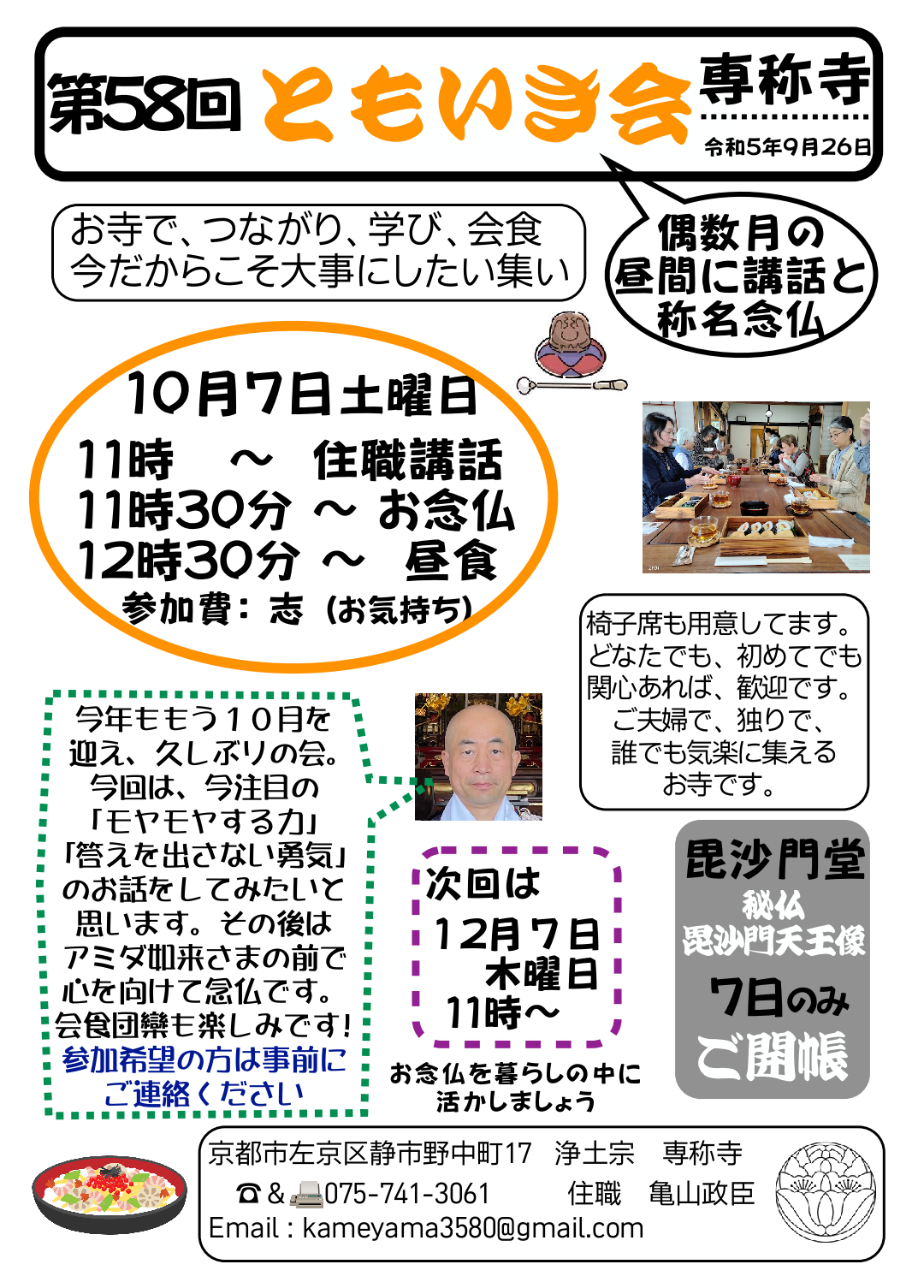

第58回 ともいき会

専称寺【ともいき会】10月7日土曜日専称寺本堂にて開催します!11:00から住職の講話 答えを出さない勇気11:30から称名念仏12:30から昼食 チラシ寿司食後感想発表団らん参加費は 志(お気持ち)椅子席もあります。事前に参加のご連絡ください。075-741-3061浄土宗京都教区寺院大公開公開日鞍馬街道沿いの毘沙門堂にて秘仏:毘沙門天王像の御開帳 (毎月7日のみ)どなたでもご参加いただけます。車も置けます。楽しみにしております。合掌

2023.10.03

コメント(0)

-

お念仏によって如来さまと亡き人が寄り添ってくださる

@@@@@@@@ お念仏に よって 如来さまと 亡き人が 寄り添って くださる@@@@@@@@ そもそもですが、「念仏」とは何でしょう?漢字からすると「仏を念じる」と思いますが、浄土宗の「念仏」は念じることではなく、「南無阿弥陀仏」とアミダ如来の名を声を出して称えることです。「称名念仏」とも言います。これは、比叡山で修行していた法然上人が、万人が救われる教えを求めて経典を紐解き、浄土教の称名念仏の教えに到達されたものです。1175年43歳の時に、専ら称える念仏の一行で迷えるすべての人が、アミダ様の西方極楽浄土へ往き生まれること(往生)ができるという救いの教え【浄土宗】を立ち上げられました。 称えるということは、同時に想うことでもあります。「お救いください」「お会いしたい」等の想いもこもっています。お念仏を申すことによって「応声即現」といって「声に応じて、すなはち現じてくださる」と経典にも説かれています。ですので、「なむあみだぶつ」と声に出すことによって、如来さまは目の前に現れてくださり、亡き人は寄り添って見守ってくださるのです。 称うれば 声に心が乗せられて 呼ぶたび通う 弥陀のふところ 小さい子が「ママ、ママ!」「おかあさん!」とその存在を確認し振り向いて欲しい、見ていて欲しいとの思いで声を出すのと同じように、私たちもお念仏をお称えする。すると、お母さんがすぐにそばに寄り添って安心させてくれるように、如来さまも亡き人もそっと寄り添ってくださるのです。 「本当かな?」とお思いの方もあるでしょう。理屈ではないのです。称名念仏している中で、実感として感じられると思います。寂しい時、不安な時はもちろん日々の中で、お念仏を称えていきましょう。 人生において、愛別離苦といって、愛しい人と別れなければいけない苦しみという事があります。人はいつかこの世を去ります。家族、友人、恩人との別れ。自分が旅立つこともあります。これは避けることができず、悲しく苦しいものです。しかし、お浄土でまた会えると説かれています。再会する為にも希望を持ってお念仏を称えるのです。その「南無阿弥陀仏」のお念仏によって如来さまや亡き人が、寄り添って見守ってくださっていると信じると、時間がかかっても「独りじゃない」という安心感が育ち、この世を前向きに生きていくことができるのです。合掌専称寺亀山政臣拝

2023.09.19

コメント(0)

-

お供えをすると 亡き人は 悦ぶ

@@@@@@ お供えを すると 亡き人は 悦ぶ@@@@@@ 八月はお盆の月で、お墓参り、棚経参り、お寺参り、薮入りなど何かと行事もあると思います。実家へ帰り、親やご先祖さまへご挨拶。 故事に「烏に反哺の孝あり」(カラスにハンポのコウあり)というのがあるそうです。カラスはどちらかといえば嫌われ者ですが「成長ののち、親鳥の口にエサを含ませて、養育の恩に報いる」という孝行の鏡とされています。この「恩に報いる」というのがまさにお盆の行事だと思います。何の恩かといえば、「いのち」です。自分がこうして生きていられるのは両親から命をもらいその命は途切れることなく先祖代々続いてきたから今の「わたし」が居るのです。そのおかげに感謝するお返しとして、お墓参りをしたり、お供物をしたり、塔婆供養したりします。 私たちは誰しも、好きな物をもらったり、親切・孝行をしてもらったりすると嬉しいものです。実は同じように亡き人も「あなたの為に」とお供え物をしてもらえると悦ばれるそうです。 例えばお盆では、蓮の葉に果物や野菜をお供えする。迎え団子を作る。おやつにスイカを切ってお供えする。炊き立てのご飯をお供えする。生花をお供えするというように、地域や家庭によって色々なもてなし方があります。 そこで大事なのは〈想い〉です。ただ物を供えたら良いのではありません。こまめに掃除をしてキレイにする、手間や愛情をもって作り飾る、等々、亡き人に対する〈想い〉が届きます。 感じないから無いのではありません。お仏壇はやはり不思議な神秘の異空間です。キレイにスッキリお祀りしてよい香りのお香を焚くと〈場〉も整います。しかし、埃があり、何かと雑多に置かれていると〈場〉が悪くなり家の運気も下がると言われています。神聖な〈場〉のお仏壇だからこそ、明るく整然としておくことで、家や家族の開運や商売繁盛につながります。 いい意味でご先祖さま、仏さまを味方につけてこの不合理な世の中を歩んでいかなと自分の力だけでは大したことはできないです。烏でさえ恩に報いるのですから、私たちも人として親に感謝しそのご恩に報いる行為として、お参りや仏事があると心得ましょう。してあげることで「悦んでくださる」と思って取り組んでみましょう。明るい家族の団らんは、手を合わせる、お供えをするという形や行為を通して、亡き人たちが見守ってくださっているというつながりから始まります。合掌専称寺亀山政臣拝

2023.08.21

コメント(0)

-

今だからこそ あなたに必要な 佛さま

@@@@@@@@ 今だからこそ あなたに 必要な 佛さま@@@@@@@@ 人はいつの世代でも承認欲求というのがあります。子どもが注目してほしく「ママ!みて!みてて!」というのは公園などでよく見る光景です。学生生活でも、勉強を頑張って成績を良くしようとするのも、親や周りの友達に認めて欲しい、褒めて欲しいという思惑が多少はあったように思います。社会人になっても、上司にお客さんに同僚に「バカにされたくない」「すごい!と思われたい」などと承認欲求がありました。SNSも「いいね」の数を気にするというのも承認欲求です。どれだけ強がっても、人は「すごいね」「よくやってる」「居てくれてありがとう」などと存在や成果などを認めてもらうことは嬉しいものです。 しかし現実は、期待したほどの成果があげられない自分があり、期待したほどの評価も得られないというのが大半かもしれません。その期待と現実のギャップが大きいほど心のダメージや挫折感が大きいのです。 ここ数年のコロナ禍でいろんなことが期待できない現実がありました。そこには、未来への不安、人との距離をおき直接接することが制限された孤独感、それらが重なって襲ってくる絶望がありました。これはアフターコロナの今でも同じです。 ここを抜け出すにはどうしたら良いでしょうか? 人に期待してもみんな奮闘して自分のことで精一杯です。こういう状況だからこそ、今のあなたに、聖なる存在、大いなる存在の「佛」が必要なのです。どんなに至らない私であっても、見捨てることなく見守り導いてくださる心強い存在です。すると、不安が安心に、孤独が共生(ともいき)に、絶望が希望に変わるのです。これが〈救い〉です。しかし、今の現実がガラッと変わるのではありません。時間はかかるかもしれませんが、心の奥にアミダ佛さまが居てくださり、支えとなって、「大丈夫!」と心に大安心がいただけるのです。そうなるためにも「南無阿弥陀佛」のお念佛が大事なのです。 私たちは経済至上主義に毒されて、期待と欲望があおられ、即結果を求めるようになってしまいました。しかしデジタルやネットが最上ではありません。アナログな、スローな暮らしの中に先人からの知恵があります。大自然の暮らしの中に大いなる存在へつながるヒントがあります。佛の教えには、必要な智慧と救いがあるのです。合掌南無阿弥陀仏 専称寺亀山政臣拝

2023.07.23

コメント(0)

-

手を合わす 親の姿に 子が学ぶ

@@@@@@@ 手を合わす 親の姿に 子が学ぶ@@@@@@@ 世界遺産に登録されている鹿児島県の屋久島。花崗岩の巨石の島の90%が森林という国立公園でもあります。1ヶ月で35日雨が降ると言われるほど日本でも最も雨が降る地域です。その中で標高500mを超える山地で日照も栄養も少ない環境でスギがゆっくりと育ち、樹齢1000年を超えるものを「屋久杉」と呼ぶそうです。昭和の時代には林業が盛んで日本の経済成長にも貢献しました。 面白いことに、屋久島の杉を本州でも育てようと植林を試みたが、屋久杉のような密な年輪にはならず、普通の杉にしかならなかったそうです。遺伝子的には屋久杉も普通の杉と同じで、「環境」によって出来上がるものが異なるということです。 同じように、子育てや家庭、スポーツや仕事など成長期には特に「環境」が大切です。例えば、「おはようございます」と親子でも挨拶をする。「いただきます」「ごちそうさまでした」や「行ってきます」「お帰りなさい」などちょっとしたマナーや挨拶もどこまでできているでしょうか。昔は普通にしていた光景。自分が親になって、心がけたことは、挨拶やはきものをそろえるなど良い習慣を意識的にすることでした。しかし、子供は親の言動を真似するので、良いも悪いも、見て聞いて学んでいます。難しいものです。・・・ また、手を合わす習慣はどれだけあるでしょうか?食事の時にしない子も増えてきています。まして、家に仏壇がないと「拝む」という行為で手を合わせることは少ないでしょう。 右ほとけ左われぞと合わす手の なかにゆかしき南無の一声 仏教的には、合掌は心の一なるを表し、心が散乱しないためのものでもあります。手を合わせて形から心を整えていきましょう。すると、穏やかで冷静になれ、優しい気持ちにもなれます。 世界平和を願ってもなかなか実現しないのがこの世です。いろんな考えの人がいます。しかし、多種多様だからムリと諦めないで相手を理解しようと努め、少なくとも自分は良い習慣を為していくと心掛けることが大事です。社会を良くするにはまず家庭から、家庭を良くするにはまず自分から。見られていると意識して、言葉遣いやちょっとした習慣などお手本になる「大人」に成ることが重要です。親の大人の姿を真似して学び育つ子供たちが、未来の日本を担っていくのです。 合掌専称寺亀山政臣拝

2023.06.26

コメント(0)

-

未来は明るい 南無阿弥陀佛

@@@@@@@ 未来は 明るい 南無阿弥陀佛@@@@@@@ 日本人の約八割は心配性の遺伝子を持っているそうです。ですから、誰かと違うことしていたり、誰かに何か言われたり、独りでいると、他人の目を気にして必要以上に不安になったり、疎外感を覚えたりする傾向があるというのです。 そういう自分であると知った上で、あえて「未来は明るい!」と思うことが、明るい未来を作る上で大事なことです。仏教では「身口意の三業」といって心と言葉と身体の三種の行為によって、人間の価値が決められるとしています。「自業自得」とは、一般的には悪い行いをすれば悪い報いを受けることに使われますが、本来は自分の行為の結果を自分が受けることです。 ですから、現実はどんな状況であれ、まずは「未来は明るい」と心から信じること。この心が不安や恐れ、心配や疑いで満たされていたら、その人の心根もそれに染まって到底明るい言動につながらないはずです。まずは心を明るくしていくために、今ある状況に感謝する。不満や不足は言い出したらキリがありません。過去や今にとりあえず感謝して、未来に対しては「なんとかなる」と思ってみるのです。 すぐに根拠が欲しくなる人は、次に言葉を口から出してみるのです。「なんとかなる」「未来は明るい」「大丈夫」と。更に効果を上げるには紙に書いて見える所に貼る。理想や目標を目や口や耳から脳に刺激するのです。汚い言葉や下品な言葉より、キレイな明るい言葉を話す方が自分にも周りにも良い影響が与えられます。 たとえ想い通りの結果や現実でないとしても「ここから何を学ぶか」を前向きに考える。「どうしたらこの失敗を活かせるか」と。失敗が悪い訳ではなく、あきらめて悪い方へ心が萎えてしまうことの方がもったいないです。この楽しいはずの人生を「生きている、生かされている」と実感して、より味わい尽くそうと努めることが大事です。 この根拠になるのが、アミダ佛さまの万徳なる「南無阿弥陀佛」と称える念佛です。そのお徳によりいつも智慧と慈悲の光明に照らされています。だから、心機一転して見れば、この世も阿弥陀さまの光明の中です。その上で目の前の現実をどう受け取るかが問われています。佛さまを信じ「未来は明るい」と信じるからこそ希望が持てるのです。そのためにもお念佛の実戦を身口意の三業で努めましょう。 合掌専称寺南無阿弥陀佛 亀山政臣拝

2023.05.28

コメント(0)

-

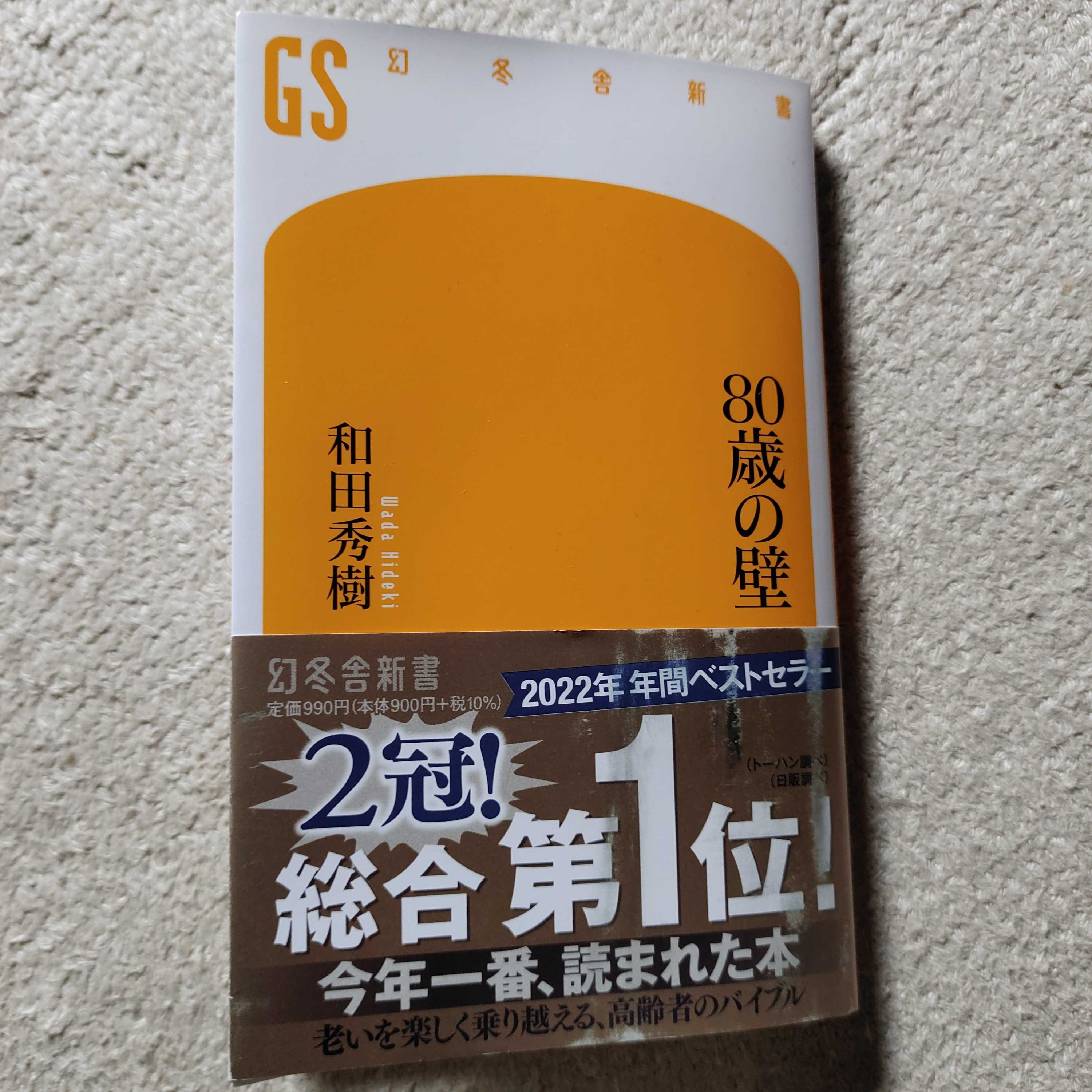

『80歳の壁』和田秀樹著

2022年に一番読まれた本として紹介されてました。読んでみました。自分のことより、78歳になり、物忘れが出てきた父のためにも読んでみました。思うところを抜粋します。【健康寿命】 男性が72.68歳 女性が75.38歳 (令和元年の調べ) 平均すると男性は72歳 女性は75歳までが健康【平均寿命】 男性が81.64歳 女性が87.74歳 (令和2年調べ)老いを受け入れ、できる事を大事にする幸せとは、本人の主観によるもの。つまり自分がどう考えるかによって決まってくるものです。なのでここでは高齢者を幸齢者と呼びます。80歳を過ぎたら我慢をしないと言う生き方認知症は必ずやってくるものなので、今のうちにしたいことをする。歳をとるから認知症になる。誰にでも起こる症状です。なりにくくするためには、新しいことや好きなことをする。脳に刺激を与え、活性化させると、認知症の発症を遅らせることができる。幸齢者に必要なのは、「勇ましさ」よりも「おだやかさ」。ガンと戦ってくれる医師ではなく、ガンで苦しまぬ方法を共に考えてくれる医師だと思います。薬は必要最小限に。飲み過ぎは毒と心得よ。長生きの薬は無い。薬は不調があるときに飲む。おびえたって、避けたって、なるときにはなる。ならばそのリスクに怯えて世界を小さくして生きるよりは、悠然と自分のしたいことをして、日々を過ごす。本当にそうなってしまったら。「あぁきたか」と腹をくくって対処する。そういう生き方の方が、毎日を楽しく穏やかに生きられると思うのです。80歳を過ぎた幸齢者は老化にあらがうのではなく、老いを受け入れて生きる方が幸せ。明日死んでも後悔しない人生の時間の過ごし方をする。食事の我慢をしない。興味のあることへの我慢をしない。生きがいは求めない。日々を楽しく暮らすと言う発想が大事。孤独は気楽でいい。誰にも気兼ねせず楽しめる。朝令暮改。変節。柳に風のしなやかな生き方衰えを受け入れつつ、残存機能で勝負する「残存機能を残すヒント」やってみようが一つあればよいあ 歩き続けよう。歩かないと歩けなくなるい イライラしたら深呼吸。水やおいしいものも効果的う 運動は体がきつくない程度にえ エアコンつけて水を飲み、猛暑から命を守れお オムツを恥じるな。行動を広げる味方ですか 噛めば噛むほどに、体と脳はイキイキするき 記憶力は年齢ではなく、使わないから落ちるく 薬を見直そう。我慢して飲む必要は無いけ 血圧、血糖値は下げなくていいこ 孤独は寂しいことではない。気楽な時間を楽しもうさ サボることは恥ではない。我慢して続けなくていいし 自動車の運転免許は返納しなくていいす 好きなことをする。嫌なことはしないせ 性的な欲もあって当然。恥ずかしがらなくていいそ 外に出よう。引きこもると脳は暗くなるた 食べたいものは食べてよし。小太りくらいでちょうどいいち 「ちょっとずつ」こまめにやるのがちょうどいいつ つき合いを見直す。嫌な人とはつき合うなて テレビを捨てよ、町に出ようと 闘病より共病。「在宅看取り」の選択もありな 「なんとかなるさ」は幸齢者の魔法の言葉に 肉を食べよう。しかも安い赤身がいいぬ ぬるめの湯、つかる時間は10分以内ね 眠れなかったら寝なくていいの 脳トレよりも、楽しいことが脳にはいいは 話したい事は遠慮せず。話せば気分も晴れてくるひ 病院は「かかりつけ医」を決めておくふ 不良高年でいい。いい人を演じると健康不良になる。へ 変節を恐れるな。朝令暮改は大いに結構ほ ボケるのは、悪いことばかりじゃないま 学びをやめたら年老いる。行動は学びの先生だみ 見栄を張らない。あるもので生きるむ 無邪気になれるのは老いの特権め 面倒なことほど、実は面白いも もっと光を。脳は光でご機嫌になるや 役に立つことをする。自分の経験を生かせば良いゆ ゆっくりと今日生きる。終わりは決めないよ 欲望は長生きの源。枯れて生きるなんて100年早いら 楽天主義は幸齢者にこそ必要り 「リラックスの呼吸」で老い退治る ルールは自分で決めていいれ 「レットイットビー」で生きるろ 老化より朗化。これが愛される理由わ 笑う門には福来たる

2023.04.26

コメント(0)

-

自分と他人を比べないと楽になる

@@@@@@@ 自分と 他人を 比べないと 楽になる@@@@@@@ 気が重い、しんどいなぁと落ち込んでいる時に、自分と他人とを見比べてしまうと、気持ちがますます落ち込んでいく傾向が強いです。自分の境遇がさらにミジメに思えてきます。 自分が元気で活力があり前向きな時は、他人と比べても「よし!もっとがんばろう」と励みになるでしょう。でも、落ち込んでいる時に自分よりも境遇の悪い人と比べて「自分はまだマシだ」ともなかなか思えず、もし優越感を感じたとしても長続きしないのが現実です。私たちは、自分よりも恵まれている人とつい比べてしまうことが多いです。「あの人は幸せそうなのにどうして自分だけこんな目に遭うのか」「あの人は気楽そうにしているけれど自分はなぜこんなに苦しまなければいけないのか」などと考えてしまい、ますます落ち込んでしまいます。恨みや怒りの負のエネルギーが貯まらないようにすることが賢明です。 そのためにはやはり「他人と自分を比べないこと」に尽きます。でも、わかっているけれど、どうしても比べてしまうのが私たちです。大事なのは、「比べても良いことは無い」「比較が悩みの始まり」と知っておくことです。 他人に目が向いているうちは、心の安定(楽)はありません。最終的には、イライラしてなくて心が安定していること。気持ちがラクな状態で自分の幸せを感じられることが理想です。 それには、他人と比較しないで、今の自分を否定せず認めてあげること。お釈迦さまは「天上天下唯我独尊」とおっしゃいました。意訳すると「各人各様でみな尊重されるべき存在」。だから「他人は他人」「自分は自分」と思って「今は、これでいい」と自分を肯定していくこと。現実はいろいろ事情があり努力はしているけど思うようにはいかないもの。でも「今は、これでいい」「何とかなる」「次はうまくいく」と気楽に考え、口に出してみることです。 そして、現実の為すべきことに集中すること。それが仕事であれ家事であれ勉強であれ、日常生活をおろそかにしては安定は始まりません。他人と比べている暇があったら「今・ここ」に集中する。淡々と居心地の良い日常生活を過ごすことに気を使う方が大事です。食事、片付け、園芸、喫茶、瞑想、入浴等々日々の生活の安定が心の安定につながります。 比べないで楽に楽しくいきましょう。合掌南無阿弥陀仏専称寺亀山政臣拝

2023.04.21

コメント(0)

-

察し合い悦ばせ合い折れ合いて合わぬ性分合わす合掌

@@@@@@@ 察し合い 悦ばせ合い 折れ合いて 合わぬ性分 合わす合掌@@@@@@@ 盛り上がったWBCの野球の試合でも日本の礼儀の良さが世界で注目されました。それはまさに「察する」ということで、相手の気持ちを推し量り思いやることです。勝っても負けても観客や対戦相手にお辞儀をして相手を尊重する姿勢。「日本人が素晴らしい」と言われるのは、お互いが察し合うからこそ思いやる気持ちが行動にさりげなくでるところに、おくゆかしさもあるんのだと思います。社会で家族や仲間内で、まずは自分が相手の気持ちを察することから心がけていきましょう。 そしてまわりを「悦ばせ合う」。人は自分の悦ぶことを優先的にしますが、まわりの人が悦んでいるのを悦べるようになりたいですね。すると相手を悦ばす方が自分だけが悦ぶ悦びよりも倍増する感じがします。 続いて「折れ合う」。これも日本人のおくゆかしさが表れます。相手に対する主張をやわらげて、相手の言い分を聞き入れること。世界がお互いに折れ合って譲歩したなら、もっと世界は平和になるでしょう。しかし国益を第一に考えている外交は難しいのが現実です。それでも個人レベルでは「自分は折れてもいい」という心の余裕とおおらかさを持っておきたいものです。 この世は思い通りにならないことばかりです。人間関係においても各自性格(性分)は千種万様で、他人を完全に理解することは不可能です。だからこそ色んなことに気を使い、忖度しながら生きているのが私たちです。そんな中でうまく処していくには、本来合わない性分だと心得たうえで、その合わない性分をお互いが察し合い、合わそうとするところに意義があります。 そもそも手を合わす「合掌」とは、インドの礼儀作法の一つといわれていて、仏教徒もそれを取り入れました。基本的に左手は不浄とされ「凡夫」を表します。右手は悟りの世界であり「仏」を表します。「右ほとけ 左われぞと 合わす手の 中ぞゆかしき 南無の一声」とあるように仏と我が一つになる象徴が合掌なのです。 ところで、食事のとき合掌してますか?だんだんと合掌をしないで即食べ出す人も増えてきました。残念なことです。「宗教的」という理由で敬遠されることもあると聞きますが、日本人として食べ物に作り手に感謝の想いの表れとして【合掌のある生活】を大事にしたいですね。合掌の輪が広まり、世界平和の実現に近づくことを願います。 合掌南無阿弥陀佛専称寺亀山政臣拝

2023.03.24

コメント(0)

-

自殺は悪ではない

宗教者の仲間から教えてもらっったことば。花園大学教授の佐々木閑文学部教授の著書『日々是修行』ちくま新書(2009)からの抜粋。元々は新聞への連載記事とのこと。この言葉は衝撃でしたが、これで救われう人は多いと思う。残された者の悲しみは変わらないかもしれないが、死を肯定する亡き人やその事態を受け入れるきっかけになって、少しでも頭のモヤモヤが薄くなり、前向きに生きていけることを願います。第40話 この世にはつらいことがたくさんあって、普段、我々はそれを、こまごまとした楽しみで紛らわせたり、打ち明け話でガス抜きしたりして、なんとかしのぎながら生きている。 しかし時には、どうやっても、その辛さを回避できないことがある。病気や金銭の問題、失恋や将来への不安といった深刻な事だけでなく、周りから見ると全くささいなことなのに、本人には身を削られるほどの苦痛となるいろいろな原因が、人を袋小路に追い込んでいく。 そのような人が、もし仮に、自分で自分の命を断ったとしたら、それは悪事であろうか。一部のキリスト教やイスラム教では、せっかく神が与えてくださった命を勝手に断ち切るのだから、それは神への裏切り行為として罪悪視される。自殺者は犯罪者である。 では仏教ならどうか。仏教は本来、我々をコントロールする超越者を認めないから、自殺を誰かに詫びる必要などない。確かに寂しくて悲しい行為ではあるが、それが罪悪視される事はない。仏教では煩悩と結びつくものを「悪」と言うのだが、自殺は煩悩と無関係なので悪ではない。ただそれは、せっかく人として生まれて自分を向上させるチャンスがあるのに、それをみすみす逃すと言う点で、「もったいない行為」なのだ。 人は自殺などすべきではないし、他者の自殺を見過ごしにすべきでもない。この世から自殺の悲しみがなくなることを、常に願い続けねばならない。しかしながら、その一方で、自分の命を絶つという行為が誇りある一つの決断だということも、理解しなければならない。人が強い苦悩の中、最後に意を決して一歩を踏み出した、その時の心を、生き残った者が、 勝手に貶めたり軽んじたりすることなどできないのだ。 自殺は、本人にとっても、残された者にとっても、辛くて悲しくて、残酷でやるせないものだが、そこには、罪悪も過失もない。弱さや愚かさもない。あるのは、一人の人の、やむにやまれぬ決断と、胸詰まる永遠の別れだけなのである。https://www.youtube.com/watch?v=oHmD3MmqjqY先生のYou Tube動画もあります。南無阿弥陀仏

2023.03.09

コメント(0)

全900件 (900件中 1-50件目)

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 楽天お買い物マラソンで「同じ商品を…

- (2025-11-28 20:30:04)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- ^-^◆【助言の光】支えられたことばの…

- (2025-11-29 00:00:07)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 何もかも自分でやろうとするな

- (2025-11-28 08:24:57)

-