2025年04月の記事

全46件 (46件中 1-46件目)

1

-

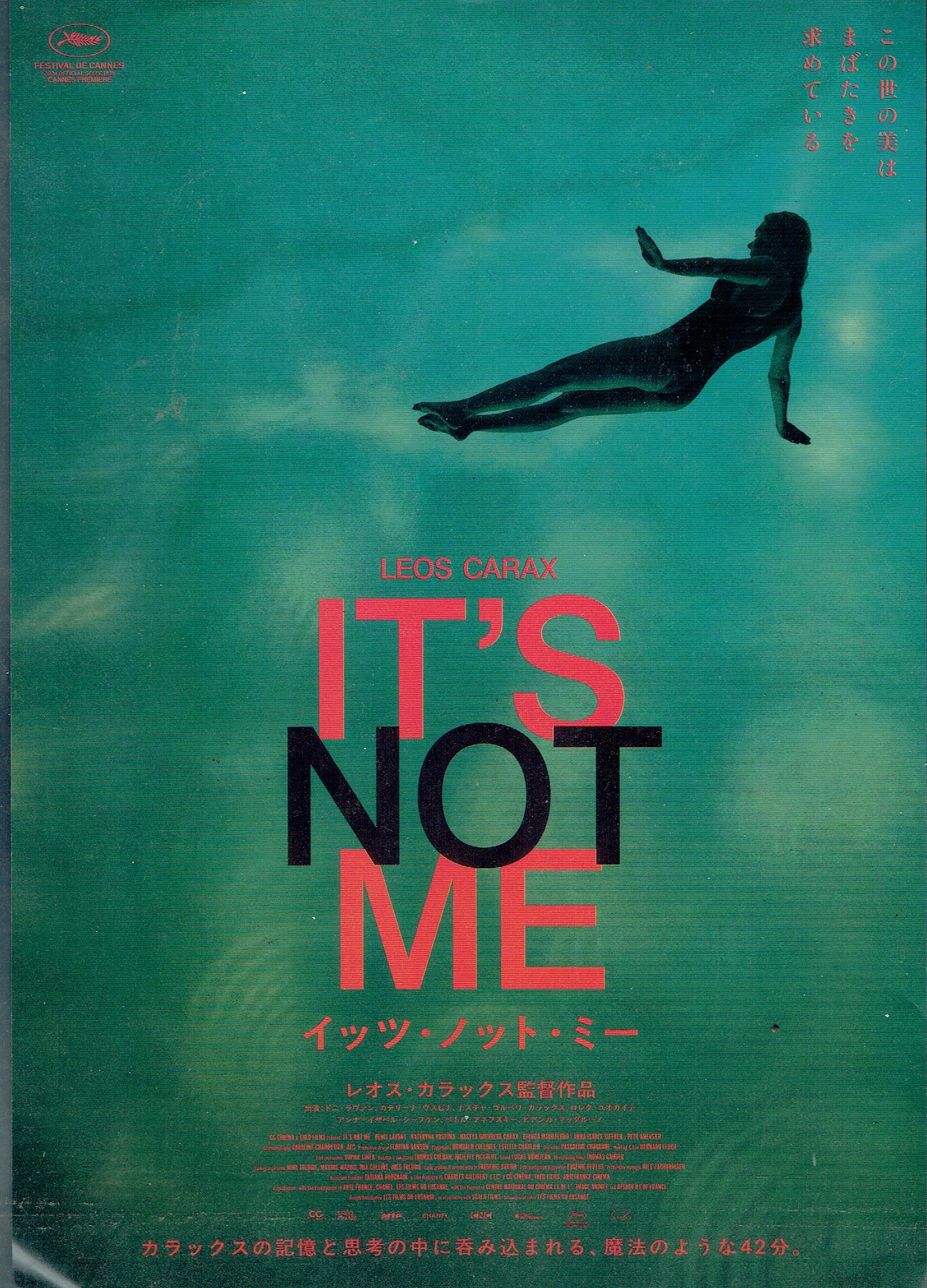

レオス・カラックス「IT’S NOT MEイッツ・ノット・ミー」元町映画館no299

レオス・カラックス「IT’S NOT MEイッツ・ノット・ミー」元町映画館 1980年代の中ごろから、ほぼ、40年間、映画とは縁遠い暮らしをしていましたから、世紀末から現代へかけてのフランスの鬼才 の最新作という噂を耳にしても、ああ、そうなん? なのですが、まあ、そうはいいながらも、なんでも見てやろう! という気分で見に行きました。 レオス・カラックス監督の「IT’S NOT ME」です。 40数分の短編でしたが、エンドロールの後にデビッド・ボーイの、曲名はわかりませんが、音楽とともに、なんというか、人形なのか、本物なのか、ボクの目では判然としなかったのですが、まあ、多分、女の子の人形が踊ったり、走ったりするのですが、それがとてもよかったですね。 「美は瞬きを必要としている」 とか、なんとか、そういう意味のことばが流れて、エンドロールだったのですが、最後の最後に映し出されたシーンです。 人は目を瞠ったり、目を瞑ったりして、映像というか、世界に対処するわけですが、「瞬き」こそが、世界と出会っている「生」の証しである というような意味の、この映画の最後のナレーションだったか、字幕だったかを目にしながら、最後の最後に、この、人形のシーンを見ていて、不思議な納得 を感じました。 ゴダールが2022年に亡くなったという事が、この作品のモチーフに影響しているとかいう前評判とかを聞いていたせいもあるのかもしれませんが、作品全体のムードには、たしかにゴダールっぽさを感じながら見ました。 ただ、コラージュされている、一つ一つの映像は印象的なのですが、どこか、映像を構成しているアイデアというか、方法論というかについては、今、もう一度ゴダールか?とでもいいえばいいのでしょうか?何とも言えない古めかしさを感じて見ていたのですが、最後の瞬き論で、ようやく、「ものごとは見さえすればいい‥‥ものごとを見なければならない、そしてっ見たことについて語ってはならない、ものごとを見、見ることのなかにとどまらなければならい」 とか、なんとか、そういえば、ゴダールが「全発言」(筑摩書房)だったかのどれかのどこかで、そんなことを言ってたことをふと思い出したり、この作品のカット、カットのリズムが、瞬きのそれだったのかもしれないとか思ったりしながらも見終えた人形のシーンは記憶に残りそうですね(笑)。 なにはともあれ、たしかに、鬼才でした(笑)。拍手!監督・製作・脚本 レオス・カラックス製作 シャルル・ジリベール 撮影 カロリーヌ・シャンプティエ美術 フロリアン・サンソン衣装 パスカリーヌ・シャバンヌキャストドニ・ラバンカテリーナ・ウスピナナースチャ・ゴルベワ・カラックスロレタ・ユオカイテアンナ=イザベル・シーフケンペトル・アネフスキービアンカ・マッダルーノジュリエット・ビノシュミシェル・ピコリジャン=フランソワ・バルメールギョーム・ドパルデューカテリーナ・ゴルベワ2024年・42分・G・フランス原題「C'est pas moi」2025・04・28・no070・元町映画館no299追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.30

コメント(1)

-

ヴィム・ヴェンダース「ハメット」シネマ神戸no26

ヴィム・ヴェンダース「ハメット」シネマ神戸 フランシス・フォード・コッポラの特集の最後は、コッポラが製作の指揮をしたらしい映画で、監督はヴィム・ベンダースの「ハメット」でした。1982年に作られた作品だそうです。 監督はコッポラではありませんが、製作の指揮をとったのが彼だという事で特集にライン・アップされたようです。 実は、この作品、封切で見た記憶があるのですが、何にも覚えていませんでした。まあ、40年前のことですからね。 映画のはじまりはタイプライターを叩いていた男が、原稿の終わりにThe Endと打ち終わり、一つの作品が完成するシーンでしたが、この男こそ、作中ではサミュエルと呼ばれていますが、当時、ボクが夢中になって読んでいた、「血の収穫」なんかのハードボイルド・ミステリー作家、サミュエル・ダシール・ハメットなのですね。 原稿を完成したハメットの部屋に、昔の同業者、私立探偵のライアンが登場するところから物語は始まりますが、見終えて思ったのは、ぶっちゃけ、この映画の本当の主人公はタイプライターでしたね。 まあ、そこが、ヴェンダースらしいというか、ハメットが書きあげた小説=虚構と、現実に起こっている事件を、微妙に重ね合わせながら物語を進めていくのですが、書き手こそが探偵であるというずれの中で、書き手のハメットが、自分の書いたはずの事件で危機に遭遇するという、事件の謎の向うに、現実と小説のギャップを暗示 しながら、映画が繰り返し愛用のタイプライターを映し出すシーンが、ボクには面白かったですね。 ただ、その、ドラマの二重構造というアイデアが、映画で、実際に進行する事件を凡庸なものにというか、芝居じみた展開に見せてしまうのが残念ですが、今ではあまり見かけなくなった黒い旧式のタイプライターが、とても印象に残った作品でした。 あんまり、ウケないでしょうが、ボクには面白かったですね。なんてったって、20代に熱中した、もと探偵で、ハードボイルドの創始者ハメットが主役の作品ですからね(笑)。拍手!監督 ヴィム・ヴェンダース製作 フレッド・ルース ロナルド・コルビー ドン・ゲスト製作総指揮 フランシス・フォード・コッポラ原作 ジョー・ゴアズ脚本 トーマス・ポープ ロス・トーマス デニス・オフラハティ撮影 フィリップ・H・ラスロップ ジョセフ・バイロック美術 ディーン・タボウラリス ユージーン・リー音楽 ジョン・バリーキャストフレデリック・フォレスト(ハメット)ピーター・ボイル(ジミー・ライアン 探偵)マリル・ヘナー(キット、隣室の女性)リディア・レイ(クリスタル・リン 謎の女)ロイ・キニアエリシャ・クック・Jr.R・G・アームストロングリチャード・ブラッドフォード1982年・97分・アメリカ原題「Hammett」2025・04・25・no67・シネマ神戸no26追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.29

コメント(1)

-

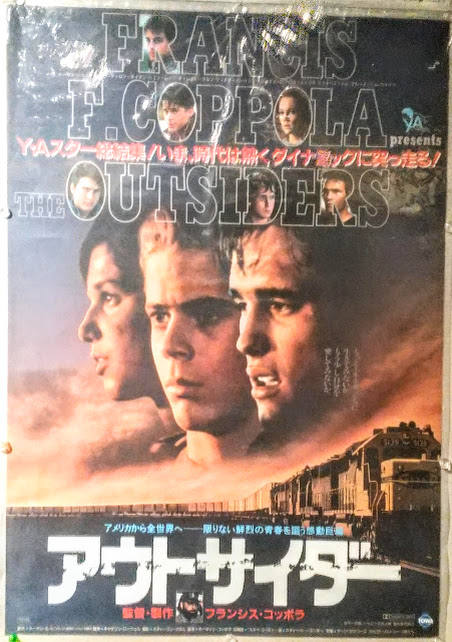

フランシス・フォード・コッポラ「アウトサイダー」シネマ神戸no23

フランシス・フォード・コッポラ「アウトサイダー」シネマ神戸 コッポラ特集の3本目は「アウトサイダー」という1983年の作品でした。1960年代の終わりころのアメリカの青年の群像劇でした。「コッポラって、こういう作品撮ってたんだなあ・・・」 まあ、そういう、ほとんど、ポカーンという感じでした。 今の若い方がご覧になると、50年ほど昔のアメリカですから、ほとんど歴史劇という印象でしょうね。でも、ボクのような世代にとっては、この映画に登場する、この時代に10代から20歳前後の青年たちというのは、少し年上で、のちに、団塊の世代とかよばれている人たちから、ほぼ、同世代なのですね。「ああ、あの頃の青年か…」 そういう、ちょっと懐かしいいような、一方で、同じ田舎でも、あの国の田舎とこの国の田舎ではエライ違うなという気分で見終えました。 原作の「アウトサイダー」(集英社文庫)という書名には覚えがありますが、もちろん、当時、流行っていたコリン・ウイルソンの、同名の文芸評論ではなくて、読んだ記憶がないほうの青春小説の方らしくて、スーザン・E・ヒントンという女性作家のベスト・セラー小説らしいですね。 ボクにとって、コッポラは、ベトナム戦争を赤裸々に描いた「地獄の黙示録」の人ですが、この作品は、ちょうど、朝鮮戦争とベトナム戦争の谷間に位置する時代の、アメリカの田舎の青年たちの姿を、青年たちを撮れば、やっぱりそうなるよなという感じの、実にピュアに描いていましたが、少々ダルイ展開でした。 つまらないことですが、登場人物の一人に、若き日のトム・クルーズの姿があって、入れ墨かなんかして単車を転がしている姿に笑いました。 コッポラも、イロイロ撮っていたんですね。ドキドキしながら見るには、こっちが、少々年をとってしまったことを実感した作品でした。監督 フランシス・フォード・コッポラ脚本 キャスリーン・クヌートセン・ローウェル原作 S・E・ヒントン製作 フレッド・ルース グレイ・フレデリクソン撮影 スティーブン・H・ブラム音楽 カーマイン・コッポラ歌 スティーヴィー・ワンダー編集 アン・ゴールソウ字幕 戸田奈津子キャストC・トーマス・ハウエル(ポニーボーイ・カーティス)マット・ディロン(ダラス)ラルフ・マッチオ(ジョニー)パトリック・スウェイジ(ダレル)ロブ・ロウ(ソーダポップ)エミリオ・エステベス(ツー・ビット)トム・クルーズ(スティーヴ)グレン・ウィスロー(ティム)ダイアン・レイン(チェリー)レイフ・ギャレット(ボブ)ダレン・ダルトン(ランディ)ミシェル・メイリンク(マルシア)トム・ウェイツ(バック)ゲイラード・サーテイン(ジェリー)1983年・92分・アメリカ原題「The Outsiders」2025・04・15・no60・シネマ神戸no23追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.29

コメント(1)

-

ヴィム・ヴェンダース「リヴァース・アングル ニューヨークからの手紙」シネマ神戸no25

ヴィム・ヴェンダース「リヴァース・アングル ニューヨークからの手紙」シネマ神戸 2025年の4月にシネマ神戸でやっていたコッポラ特集の最後の作品「ハメット」とセットで上映されていた、たった18分の短編ドキュメンタリーでした。「日記映画」という事なのだそうですが、これが、何ともいえずおもしろかったですね。 「ハメット」を作るためにアメリカ、ニュー・ヨークにやってきているらしいヴェンダースが手持ちのカメラで撮っているシーンが、映画の冒頭に映るののですが、動く歩道の正面を延々と映し出しているのですが、凄いなあ、なんでこのシーン、退屈にならんのや? でした。なんなんでしょうね、これは? 後半、映画の編集をめぐってヴェンダースとか、コッポラとかが議論しているシーンがあるのですが、多分、まあ、上の写真もそうですが、若き日のヴェンダースだと思いますが、一人の男が熱心に意見を言っていて、その前で、コッポラが電話でしゃべっているという、「いいんかい、そんなん???」 というシーンがあるのですが、これまた、おもしろかったですねえ。 まあ、失礼をかえりみずに言いますが、実に手の込んだ「ハメット」97分より、こっちがリアルというか、刺激的で面白かったですね。 あのー、ドキュメンタリーだからリアルというのとは、チョットちがいますね。まあ、そこのところが難しいのですが、その感じが、ハメットではあんまり無いんですよね。理に走るというか、筋を追わせるというか、そのあたりはハメットの感想で書きたいと思いますが、うまく書けるかどうかは別問題ですね。 なにはともあれ、この映画の、作り手、ヴェンダースには拍手!でした。監督・製作ヴィム・ヴェンダースキャストヴィム・ヴェンダースフランシス・フォード・コッポライザベル・ベンガルテン1982年・18分・西ドイツ原題「Reverse Angle: Ein Brief aus New York」2025・04・25・no66・シネマ神戸no25追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.28

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年4月26日(土)「満開のイペ! 続・続報」 元町あたり

「満開のイペ! 続・続報」 徘徊日記 2025年4月26日(土) 元町あたり JR元町駅前の交番横のイペが満開でした。 10日ほど前に咲き始めてうれしがって二度も投稿したのですが、今日、4月26日のお昼前に駅から出て左手を見ると「おっ、満開やん!」でした(笑)。 駅の方から見上げるとこんな感じです。ここには2本植わっていますが、1本の方は咲き終わって散っていました。 今日はお天気がとてもよかったので、背景の青空が爽やかでうれしいですね(笑) 横断歩道を渡って、南側からの写真です。左手の建物が交番で、向こうはJRの高架です。鯉川筋沿いですね。2025年のイペもこれで見納め!のようです。 今日はこれから、大丸前で92番の市バスに乗って春日野道まで出かけます。40年前に、教室やグランドであった高校生たちと再会です。ワクワク、ドキドキです。 では、行ってきまーす(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそう

2025.04.27

コメント(1)

-

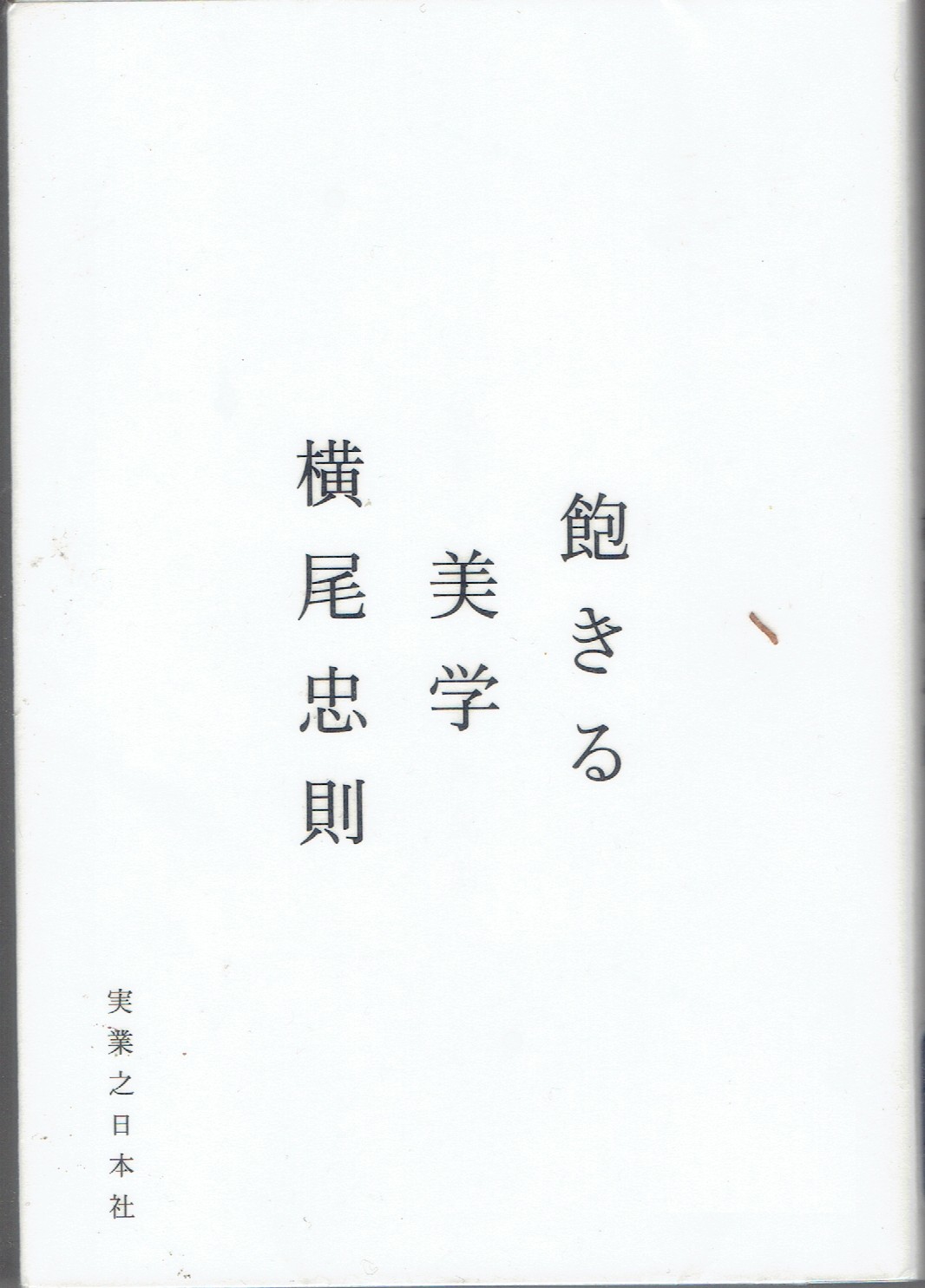

週刊 読書案内 横尾忠則「飽きる美学」(実業之日本社)

横尾忠則「飽きる美学」(実業之日本社)市民図書館の新刊の棚にありました。2024年の12月31日の新刊です。横尾忠則の「飽きる美学」(実業之日本社)です。字が大きくて読みやすいです。 「絵を描くのに飽きた!」と言ったり書いたりしたもんだから、「エエーッ」と驚いた人がずいぶん沢山いたのに驚いた。驚いた人たちの多くは、この「飽きた!」という言葉にえらい新鮮さを覚えたというのです。「飽きたが!」そんなに新鮮なのかな? だって僕は3歳からずっと88歳になるまで絵を描いているんですよ。だから飽きて当然じゃないですか。(P2) とまあ、こういう書き出しです。で、まあ、「飽きた」ということについての蘊蓄があれこれあって、たとえば、 三島由紀夫さんの死は結局生きることの意味や必然性がなくなった結果だったのかもしれません。つまり人生に飽きたわけでしょう。 などという、まあ、過激極まりない発言まであって、飽きない間は不自由なんです。自由が見つからないから飽きないのです。 という展開ですから、ああ、はあ、そうなん!?と、わかったような顔でもして、うなづくほかないわけですが。結論はこんな感じです。 まあ僕的に言えば、「飽きた!」状態で描く絵はどんな絵なのか、それを見てみたいという好奇心があるのです。ここからが「飽きる」始まりなんです。つまり「飽きる」というのは無意識行為なんです。意識して飽きるのではなくて、気がついたら飽きていたのです。「気がついたら、こんなんできてましたんや」というのが「飽きる」美学なんです。浅田彰さんが僕の作品は「無意識の底が抜けている」と言いました。つまり底が抜けないと「飽きた!」とは言えないんです。無意識の底が抜けるということは他力と自力が一体化したことではないかと思います。 とこうなって、論議は、もう一息続いて 他力と自力が一体化は死とギリギリです。 で、もちろん、その向こうには「霊性」ですね。 他力と自力の一体化は三島流に言えば霊性です。霊性は言葉では説明できません。それは霊性イコール徳だからです。「飽きた!」ことは無意識の底の抜けた陰徳です。 と、まあ、「飽きる美学」が解説(?)、宣言(?)、いや、ボクには無意識の呻きとして述べられているんじゃないかという感じがしますが、深いような、浅いような、駄法螺エッセイ(笑)のはじまりです。 このエッセイ集の中で、関西弁の「知らんけど」という、何かわけありげに言った後にくっつける言い回しに言及していらっしゃったのが、ボクには一番面白かったんですね。こういうのが、面白い人には面白いと思うのですがと勧めたところ、うちの同居人は眠くなる!と言って放り出してました。 そういえば、横尾さん、兵庫県の西脇の人で、高校は県立西脇高校です。実は、昨年亡くなった、同居人のお母さんが、彼と高校の同級生だったんですね。「おかーちゃん、横尾さんって、さん付けやったけど、あんまり、ええようには言わんかったなあ。」 というのが同居人の記憶ですが、高校時代に「郵便友の会」とかに熱中している男子同級生に、いい思い出を持つ女子高生は少ないでしょうね。知らんけど(笑)。 まあ、それにしても、お元気そうでなによりです、知らんけど。でした。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.27

コメント(1)

-

アルノー・デプレシャン「映画を愛する君へ」シネマ神戸no24

アルノー・デプレシャン「映画を愛する君へ」シネマ神戸 上のチラシを見て、いいな、この子! で、見ました。アルノー・デプレシャン監督の「映画を愛する君へ」です。 アルノー・デプレシャンという人の作品とは出会ったことがありませんが、本作を見終えて、「ちょっと、この監督、他の作品見てみたい。」 という気分で映画館を出ました。 チラシの少年はポール・デュダリスくん、6歳です。 映画はポールくんが初めてオバーちゃんに連れられて、おネーちゃんだか妹だかと3人で映画館に行って映画を見た時の思い出から始まります。 で、この日の出来事の描写がとてもいいんです(笑)。 ポールくん自身は席に座って、館内が暗くなり、映画が始まるとすぐにオシッコに行きたくなるし、トイレから帰ってくると、今度は、妹が「コワイ」と騒いで、おおわらわ、結局、困ったオバーちゃんは映画どころではなくなって、二人を連れて、映画はまだ途中ですが、劇場を出て行くという顛末でした。 ポールくんが映画を愛する青年へ成長していくのは、まあ、当然! とか思いながらも、オバーちゃん、ゴクロウサマ! でした(笑)。 我が家でも、まあ、考えてみれば、もう20年も昔のことですが、愉快な仲間たちが、まだ、オチビさんだったころ、こうやって映画館で子守してくれたおバーちゃんがいたのです。今となっては、オバーちゃんもすでにこの世の人ではなく、もちろん、誰一人、映画監督になんてなってはいないのですが、しみじみしてしまいましたね(笑)。 ポールくんは、やっぱり、映画を作る人になったようで、その思い出から、まあ、50年ほどたって、この映画を作っている現在があるわけです。 彼が作っているこの映画の中で、たぶん、彼が立っているのは2020年くらいの時点だと思うのですが、そこで振り返る映画の数々もおもしろいのですが、彼のインタビューの相手として登場してくる学者さんたちが語る「映画論」、特に、映像のリアル、現実性、という事をテーマにした論考で、作り事であるはずの映像が、見ている人の現実の生活を揺さぶる!というような議論があったのが、視覚映像と意識との、本当はことばになり難い関係に触れていて、面白かったですね。 ある意味、やたら勉強的なフィルムでしたが、とどのつまりに、多分、トム・ウェイツという人の「Ruby's Arms」が聴こえてきたところでため息でした。 芝居とドキュメンタリー・映画のシーンの引用とインタビューで構成した作品で、シラケる人はシラケそうですが、ボクには、実に、刺激的で、面白かった! ですね。拍手!監督・脚本 アルノー・デプレシャン製作 シャルル・ジリベール共同製作 オリビエ・ペール脚本 ファニ・ブルディノ撮影 ノエ・バック美術 トマ・バクニ衣装 ジュディット・ドゥ・リュズ編集 ロランス・ブリオー音楽 グレゴワール・エッツェルナレーション マチュー・アマルリックキャストルイ・バーマン(ポール・デュダリス6歳)ミロ・マシャド・グラネール(ポール・デュダリス 14歳)サム・シェムール(ポール・デュダリス 22歳)サリフ・シセ(ポール・デュダリス 30歳)ドミニク・パイーニクレマン・エルビュ=レジェフランソワーズ・ルブラン(祖母)オルガ・ミルシュタインミーシャ・レスコ(パリ第3大学教授 パスカル・カネ)文芸評論家 ショシャナ・フェルマン 本人アメリカの友人 ケント・ジョーンズ 本人映画監督 マチュー・アマルリック 本人2024年・88分・G・フランス原題「Spectateurs!」2025・04・22・no65・シネマ神戸no24追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.26

コメント(1)

-

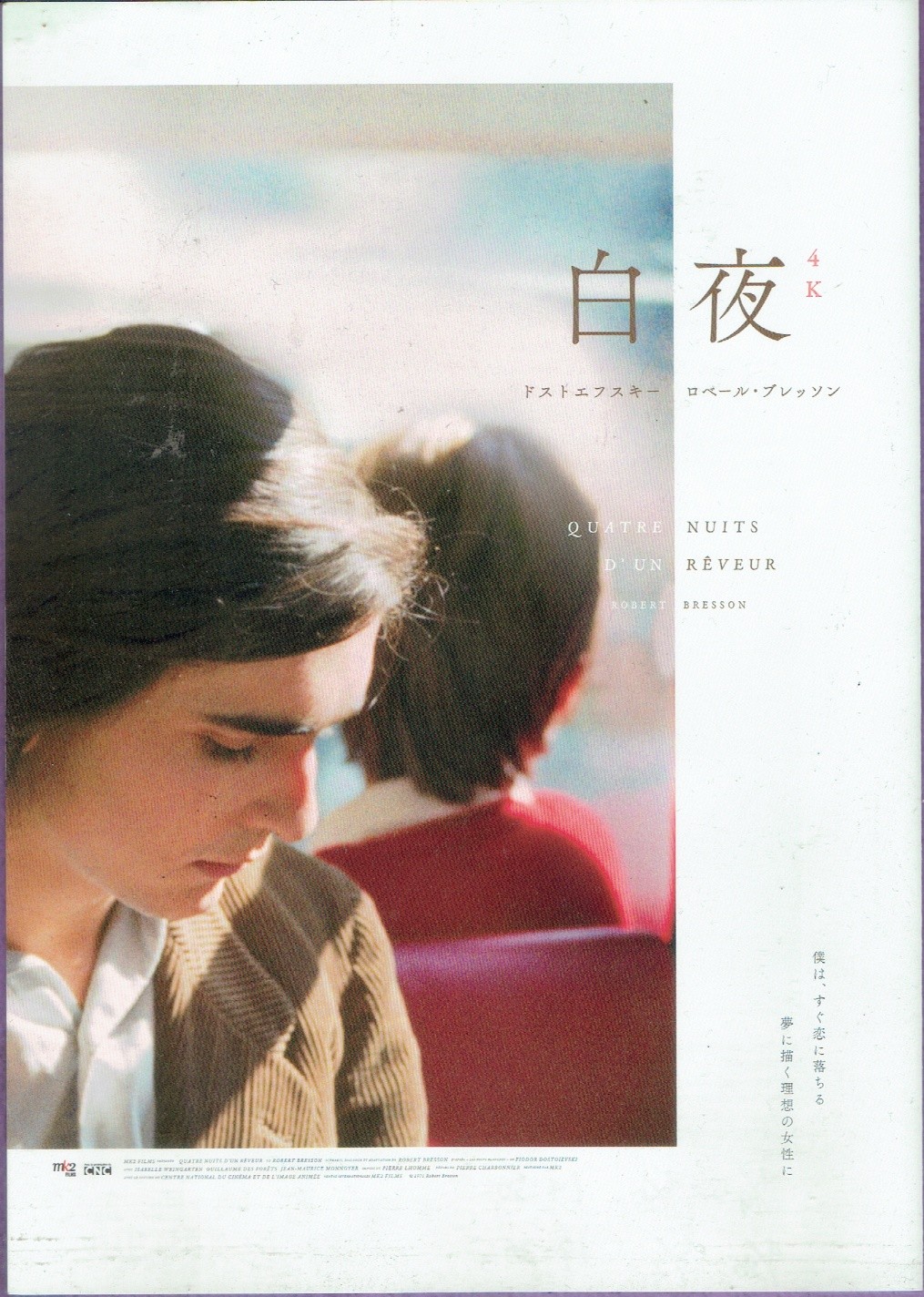

ロベール・ブレッソン「白夜」元町映画館no296

ロベール・ブレッソン「白夜」元町映画館 突如、ロベール・ブレッソン「白夜」です。元町映画館でやってました。つい最近見たテレンス・マリックの「天国の日々」や「バッドデイズ」、コッポラの「カンバセーション」同様、ほぼ、50年昔の作品! です。 ボクにとってはロベール・ブレッソンといえば、数年前にあれこれ見た中で、「バルタザールどこへ行く」と「ジャンヌダルク裁判」を、印象深く思い出すのですが、「白夜」というこの作品は初めてでした。 上の二枚の写真の人物で、下の女性がアメリカに去った男を待っている女性で、上の、うつむいた男性が、ある夜、橋の上で、偶然、彼女と出会ったことで心を奪われる絵描きの青年です。 女性の写真で彼女の肩に、優しく手を回しているのは絵描きの青年ですが、その手を握りかえしている女性のこころと、男性のこころが重なり合っているわけではないところが、ブレッソンであり、ドストエフスキーなのでしょうか。 スクリーンに映し出されるシーン、シーン、男と女が橋の上から向うを見ているとか、女がシャワーをするとか、それぞれ、なんだかどこか、別の作品で見たことがあるシーンであるようで、どれがどの映画の、という指摘ができるわけではありませんが、この作品の、その後50年の映画史における影響力のようなものを思い浮かべたりもするのですが、二人の男女の間には、実は何も起こらない、「なぜ、あなたをとても好きなのかわかる?私に恋していないからよ。」なんていう意味深長な台詞に、見ているこっちが、「それはないやろ!」とか、つぶやいていると、あらあら、もう一人の帰ってきた男が登場して、ラスト! でした(笑)。 いや、ホント、エエかげんにしてほしいのですが、見ているあいだじゅう、妙なワクワクに揺さぶられ続けた!というわけです。 映画を見るとか、小説を読むとかいうことのキモというのは、なんだか見たことがあるシーンや、何をしているのか、何を考えているのか、まあ、よくわからないまま、ボーっと引き付けられて、あっけなく裏切られながらも、なんだか、ワクワクする、多分、そういうワクワク体験にあるのでしょうね。 でも、同じわけがわからないなら、やたらな美女・美男のカップルのやりとりより、わからなくて当然のロバがいいですね(笑)。監督・脚本 ロベール・ブレッソン原作 フョードル・ドストエフスキー撮影 ピエール・ロム美術 ピエール・シャルボニエ編集 レイモン・ラミ音楽 ミシェル・マーニュキャストイザベル・ベンガルテンギョーム・デ・フォレジャン=モーリス・モノワイエジェローム・マサール1971年・83分・フランス・イタリア合作原題「Quatre nuits d'un reveur」2025・04・19・no064・「白夜」元町映画館no296追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.25

コメント(1)

-

週刊 読書案内 最首悟「能力で人を分けなくなる日」(創元社)

最首悟「能力で人を分けなくなる日」(創元社) ここのところ創元社の、多分、若い人向けで作っておられるのでしょうが、「あいだで考える」というシリーズを、ポツポツ読んでいます。 今回は最首悟(さいしゅさとる)という、東大の教養学部でズーっと助手をしておられて、その間、70年代の終わりに始まった「不知火海総合学術調査団」に参加されたりしたことを、ボクのような世代が知っている方、1936年生まれだそうですから、この本が作られた2024年には88歳の方ですが、その最首悟さんが10代の若者3人と編集者の、計5人で「いのちと価値のあいだ」というテーマで話し合いをしている記録でした。 大学を卒業して、まあいろいろあって、30を過ぎた頃から大学で助手という、通常は3年で終わるはずのポストを、58歳まで27年間努めました。その10年目くらいの頃に星子(せいこ)という4番目の子が、ダウン症として生まれたんです。 星子は、最初はね、言葉が出るのも遅かったけど、なんとか少しずつしゃべるようになって、歩いてもいたんです。小学校にも、2年遅れでしたが普通学級に入ったんですけれども、その最初の春に白内障が見つかって、目の手術をしたところが、2,3か月たつうちに目がまったく見えなくなってしまった。さらに1か月ぐらいで、言葉がなくなってきて、歩くことをしなくなった。それまでは結構歩いていたんですけどね。なぜ目が見えなくなり、言葉をなくしてしまったのか、わからないままです。(P14) 若い人たちに対して、最首さんが最初に語り始めた、まあ、自己紹介の1節です。もちろん、最首さんの自己紹介は、もっと、あれこれあるのですが、「いのちと価値のあいだ」というテーマで、最首さんが若い人たちと一緒に考えよう、伝えようとしているのは、この1節で語っている星子さんとの暮らしによって育ててきたに違いない考え方、思想だったということを読み終えて実感しました。 ボクが読み終えて食卓に積み上げていた本書を、同居人が読んだらしくて、珍しく感想を口にしました。「お嬢さんのいのちのことね、もしも、彼女に害をなす人がいたらっていうことを、はっきり殺すとおっしゃってたところがよかったね。」 同居人のことばを聞いて、ああ、この本のキモは、やっぱり、そこなんだよなと気付き直したのですが、彼女の感想の箇所を探しなおして引用しておきますね。 いのちっていうのは、決して善きものではない。善きものも含んでいるけど、人間にとってどうしようもない、酷い苦しみとか悪魔的なものも含んでいる。いのちっていうことについて、私たちは全容がわからないんです。 私は、もし星子が殺されたら、絶対にというくらい、その人を殺しますよ。自分の手で。それはやると思っている。星子が殺されたら絶対そいつを殺し、星子がレイプされたら、その男を単純に殺したりしても飽き足らないと思う。それは責任を取らせるとかなんとかいう問題ではなくて、もっと何か、いのちに対する感覚がある。そういう、いのちの暴力性みたいなものを思うんですよ。 大きなところでは、死と生は同等だと、死は生につながるのだと知りながらもね。殺すなと思い、殺したいと思い、生きたい、生かされている、生きているだけでいいって思う。そういう、現実の世界でのどうしようもない思いを全部含めてのいのちであり、開いた世界なんです。(P111 ) 本書で話し合われる具体的なテーマは、能力主義、優生思想、からはじまり、社会、個人、差別、と広がりますが、その中で、津久井やまゆり園事件の犯人「植松青年」との手紙のやりとりの紹介があり、脳死から、「生と死」の問題へ進み、石牟礼道子が語った「あの世とこの世」をへて、最首流の「その世」へと展開していく中での一言でした。 正しい結論が、声高に主張されるシーンはどこにもありません。この国の戦後80年を、文字通り真摯に生きてきた最首悟という人物の誠実で正直な発言があり、それを聞く高校生たちも、素直に考えこんでいきます。読んでいる老人も考えこみます。いい本だな・・・としみじみ思いました。創元社、がんばってますね(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.24

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年3月26日(水) 神戸の狛犬 その4「厳島神社」港町公園あたり

神戸の狛犬 その4 「厳島神社」 徘徊日記 2025年3月26日(水) 新開地 港町公園あたり 神戸の狛犬とか、まあ、日々の徘徊の途中に、ちょっと出会って写真に残そうという、思いつきの企画なのですが、この日は新開地の映画館に行く途中、立ち寄った、まあ、地元でどう呼ばれているのかも知りませんが、港町公園の西にある厳島神社の狛犬さんです。 豪快に「あー!」 だか、「わぁー!」 だかの風情の阿くんです。ちょっと角度を変えるとこんな感じです。 こちらが、後ろから日光を受けている吽くんですね。なんか口を開けていらっしゃる風にも見えますが閉じていらっしゃって「うー!」 です。 角度を変えても、口元がよく映っていません。お日さんの光の加減をスマホで覗くのが難しくてこんなふうになります。 神社の入口の石段の前の石碑です。本殿を撮り忘れているのが、少々問題ですが、帽子を取ってお参りはしてきましたよ(笑)。 境内のサクラはチラホラでしたが、近所の公園では雪柳が満開の季節でした。 今からシネマ神戸で「バッドランズ」です。いってきまーす。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.04.24

コメント(1)

-

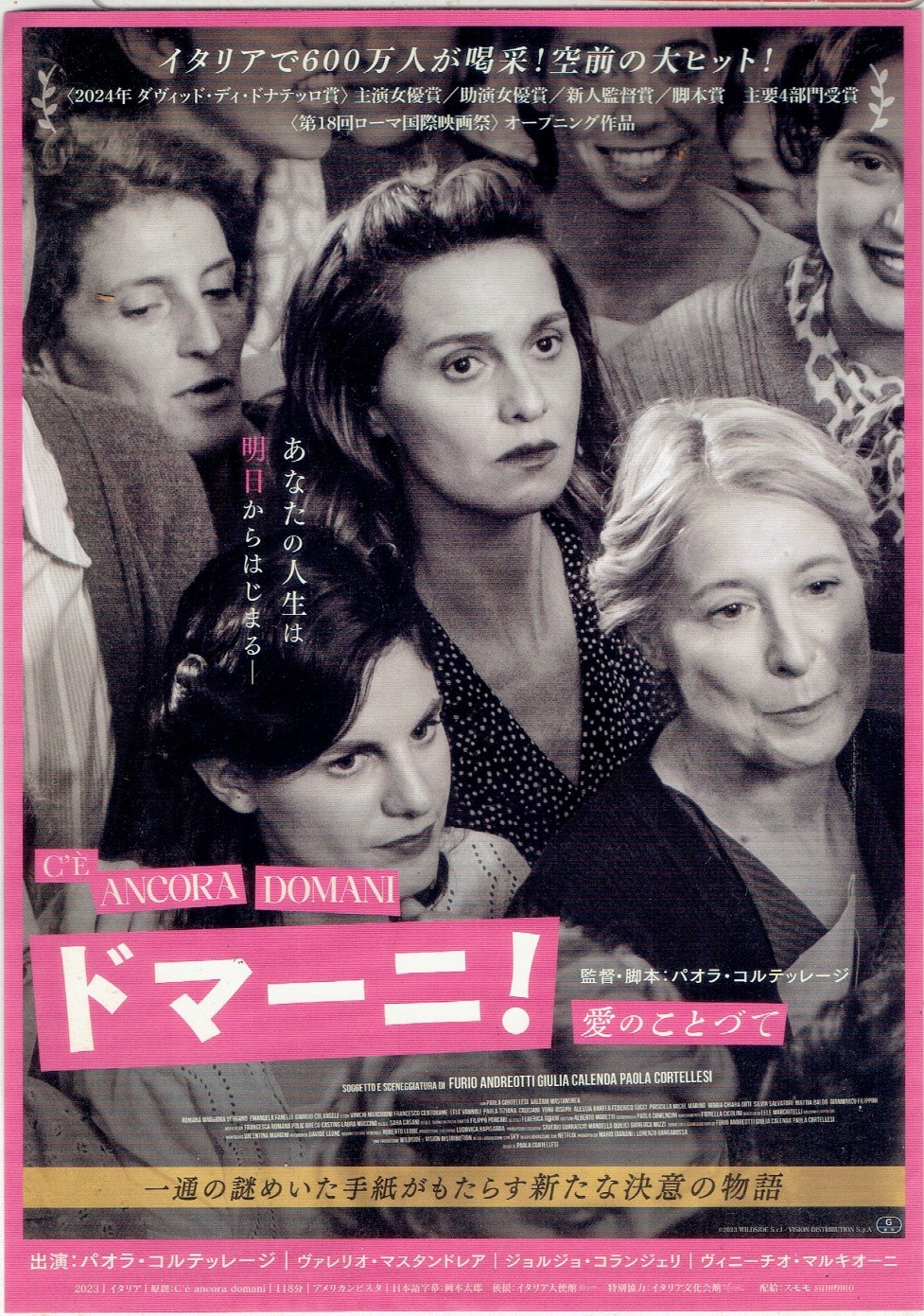

パオラ・コルテッレージ「ドマーニ」元町映画館no295

パオラ・コルテッレージ「ドマーニ」元町映画館 元町映画館で見てから、3週間たってしまいました。「いいな!」と感心した映画程、感想が書けないことが、このところの徘徊老人ですが、主人公の名前はデリアでした。パオラ・コルテッレージという、この映画の監督である女性が扮する1946年くらいの、敗戦国イタリアのローマで暮らす主婦です。 映画の冒頭、亭主と二人で寝ていたベッドで彼女が目覚め、隣で、まあ、すでに目覚めていたらしい亭主に「おはよう」と声をかけると、亭主がいきなり彼女にビンタをくらわします。「なんなんだ?」 2025年、極東の島国で70歳を過ぎた老人が啞然! とするシーンで始まりました。 見たのはパオラ・コルテッレージ監督のイタリア映画「ドマーニ」でした。 画面はモノクロで、描かれている時代は1946年くらい、場所はローマの下町のようです。主人公のデリアは、今でいえば訪問看護婦のような仕事とか、傘の修繕工場とか、洗濯屋さんとか、あれこれのパート仕事で日銭を稼いで、家に帰ると寝たきりの義父の介護が待っていて、稼いできたお金は夫に没収されてしまいます。子供も、年頃の娘を筆頭に、わんぱく兄弟の計三人がいて、ちょっと大変ですね!(笑) というか、笑ってますが、笑えない境遇の中年女性です。 そこから物語が始まるのですが、そこまでの描写で、結構、納得の映像! で、白黒画面ということもあって、これって、1950年くらいのイタリア映画なのかな? とか思いながら、最後のオチには拍手!拍手!で見終えました。 おそらく、喜劇で行こう! という目論見からでしょうね、映画のはじまりの頃に、彼女宛てに配達される一通の封書 の意味を、後から思えば、見ているこっちにミス・リードさせようという魂胆の展開だったのですが、その目論見も笑い飛ばせるくらいに爽快な結末で、納得!、拍手!でした。 現在という歴的視点の常識に従って、この映画で描かれている彼女の夫や舅の振舞いを見るなら、誰でもが容易に批判できる愚かな行為、あまりに当たり前すぎて滑稽感さえ感じさせる女性蔑視ですが、戦争に負けた国の「男性的振舞いのダメさ=勝敗に関わらず戦場で戦ったという男性的自己陶酔に溺れ続け、女性たちに忍従を求める甘え」 とでもいうべき、おそらく、当時の復員兵たちが当然視していたであろう、時代的・歴史的視点を思い浮かべて見るなら、この映画で、製作者・監督が主人公デリアに求めさせた女性の自立という考え方の尊さが、単なる男女平等思想や、教科書で習うフェミニズム思想を越えた深さとリアル を持っているといえるのではないでしょうか。 まあ、そんな感想で映画館を出て、チラシとかで再確認するまで古い作品だと思い込んでいました。 が、実は2023年に作られた、いわば最新の、だからコロナ騒ぎの全体主義の再来を体験し、世界中のいたるところで「戦前的」社会風潮がひろがりはじめた今の映画なのだということに気づいて、もう一度、感心しました。 映画の中で、イタリア語がわからない駐留アメリカ兵が、親切にしてくれた彼女の名前を聞いた返事の「急いでいるの!」という言葉を、彼女の名前だと思い込んで、「急いでいる女!」と呼ぶのが、実はネタばらしだったですが、デリアが急いでいかなけれならない場所として選んだ、あの場所の意味を男女を問わず、もう一度、考え始める事態にボクたちは直面しているのではないでしょうか? それを、笑いで問いかけてみせた、監督パオラ・コルテッレージに拍手! ですね。 繰り返しになりますが痛快で爽快な作品でした。 監督・脚本 パオラ・コルテッレージ製作 マリオ・ジャナーニ ロレンツォ・ガンガロッサ脚本 フリオ・アンドレオッティ ジュリア・カレンダ撮影 ダビデ・レオーネ美術 パオラ・コメンチーニ衣装 アルベルト・モレッティ編集 バレンティーナ・マリアーニ音楽 レーレ・マルキテッリキャストパオラ・コルテッレージ(デリア 主婦) バレリオ・マスタンドレア(イヴァーノ 夫)ジョルジョ・コランジェリ(義父)ロマーナ・マッジョーラ・ベルガーノ(マルチェッラ 娘)ビニーチョ・マルキオーニ(ニーノ 自動車整備士)エマヌエラ・ファネッリ(マリーザ 市場の青果屋さん・友だち)2023年・118分・G・イタリア原題「C'e ancora domani」2025・04・01・no051・元町映画館no295追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.23

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年4月22日(火) 「ツツジが満開でした!」 新開地あたり

「ツツジが満開でした!」 徘徊日記 2025年4月22日(火) 新開地あたり ここはね、神戸の新開地の西の通り沿いにある「港町公園」という公園です。ここの所よく通りかかるのですが、いつの間にか、ツツジが満開! でした。道路の左右に植えられている生垣のツツジです。 南をむいて写真を撮っています。写真の向うに見えるのはJR神戸線の兵庫と神戸の間の高架です。写真の道路を渡ると新開地ですが、正式な町名は知りません。 信号を東に渡って神戸アートヴィレッジの方に歩くと道端のハナミズキも、もう、満開! です。 さっきの港町公園ですが、一月前には雪柳の見事な乱舞だったんです。ボクは、時々、この公園のベンチでお弁当を食べます。最近、マナーの悪い人がいるらしくて、お弁当がらが散らかってたりするんですが、みなさん、気をつけましょうね(笑)。いろんな公園で、ごみ箱とかゴミ籠が無くなったのは。まあ。いろんな事情があるのでしょうけど、哀しいですね。 写真も、その頃、もちろん今年ですよ、撮ったんですが、折角ですから、もう一枚ですね(笑)。 北の方を見ると神鉄ビルです これで、場所はわかりますね。別にわからんでもいいのですが(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです

2025.04.23

コメント(1)

-

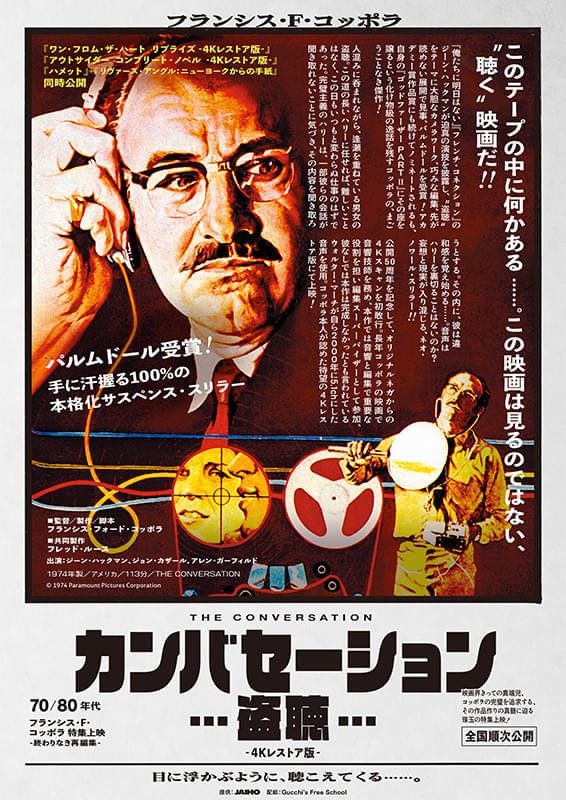

フランシス・フォード・コッポラ「カンバセーション 盗聴」シネマ神戸no22

フランシス・フォード・コッポラ「カンバセーション 盗聴」シネマ神戸 シネマ神戸のコッポラ特集でこの日に見たのは、1974年の作品「カンバセーション 盗聴」でした。封切の頃に見た覚えがかすかにあって、主役のジーン・ハックマンに感心した記憶がありましたが、今回、あの頃、何に感心したのかわかりませんでした。だいたい、このポスターの男がジーン・ハックマンなの?という気分です(笑)。 街中の人混みの中で、所謂、不倫デートするカップルの会話を盗聴する、その方法というか、技術というかが、1970年代という時代背景では、多分、見せ場だったんでしょうね。 街中でも、電車の車中でも、イヤホンをしたままでスマホをいじっているのが当たり前の現代と比べると、異様に古めかしい印象でしたが、秘密を暴く人こそが、秘密に騙され、秘密に怯える というこの映画の心理的サスペンスの描き方そのものは、それほど古びていないことに感心しました。 もっとも、50年ぶりにこの映画を見て、ボクが一番面白かったのは、あのハリソン・フォードが会長だかの秘書役で出ていたことですね。 実は、彼は、ジョージ・ルーカス監督の「アメリカン・グラフィティ」(1973)に出て、コッポラの目に留まった結果の出演らしいのですが、スターウォーズ(1977~)と、インディ・ジョーンズ(1980~)で初めて出逢ったとばかり思っていた彼が、この映画の画面に登場した時には、笑ってしまいました。 というわけで、コッポラ特集はまだ続きます。次は「アウトサイダー」ですね。確か、若き日のトム・クルーズが出ているはずなんです。ちょっと楽しみです(笑)。監督・製作・脚本 フランシス・フォード・コッポラ共同製作 フレッド・ルース撮影 ビル・バトラー編集 リチャード・チュウ音楽 デビッド・シャイアキャストジーン・ハックマンジョン・カザールアレン・ガーフィールドフレデリック・フォレストシンディ・ウィリアムズマイケル・ヒギンズエリザベス・マックレーテリー・ガーハリソン・フォードロバート・デュバル1974年・113分・G・アメリカ原題「The Conversation」2025・04・07・no57・シネマ神戸no22追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.22

コメント(1)

-

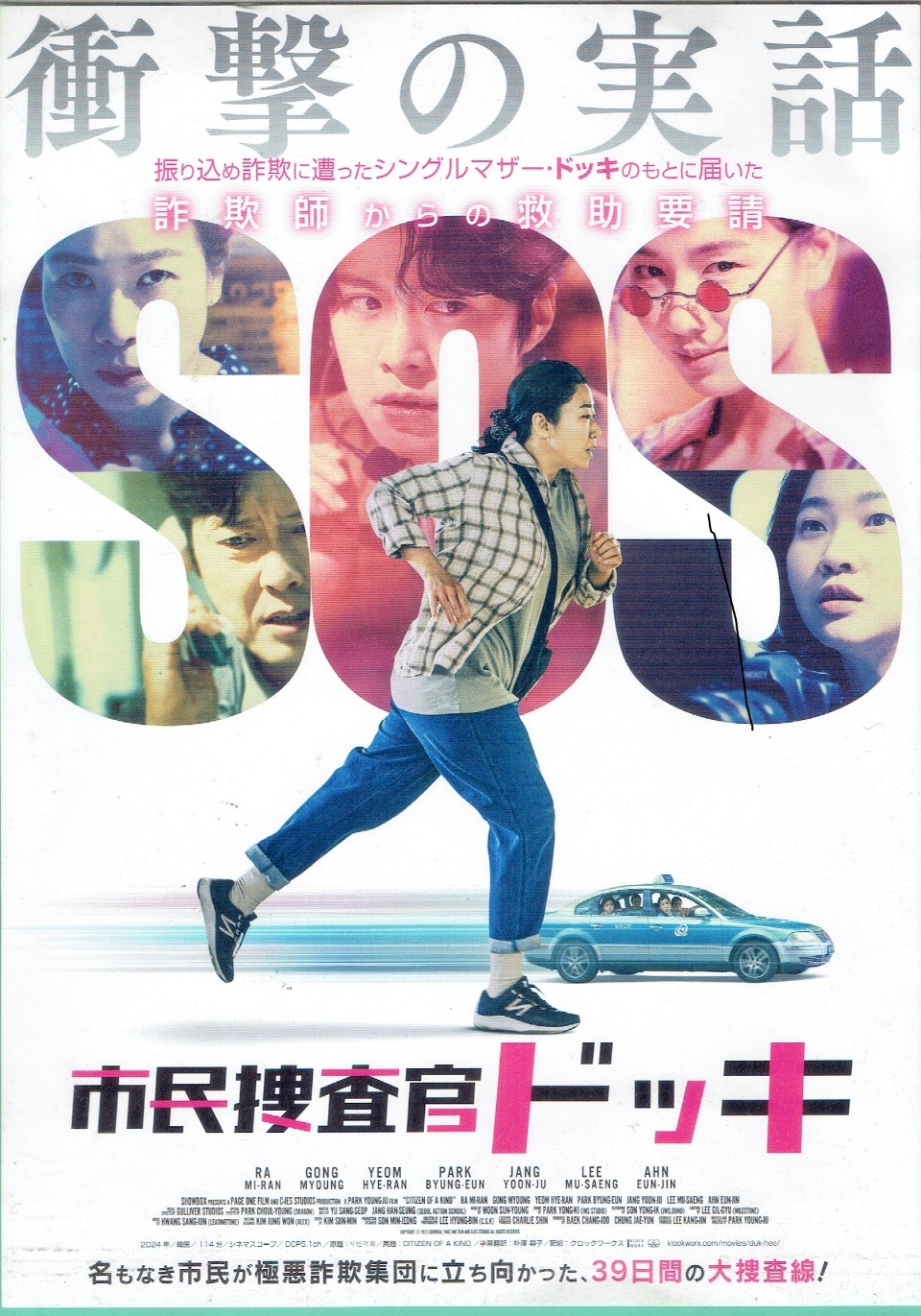

パク・ヨンジュ「市民捜査官ドッキ」シネマ神戸no24

パク・ヨンジュ「市民捜査官ドッキ」シネマ神戸 封切が、つい、この間だったのですが、見損ねていた韓国映画です。見るからにオバちゃんの主人公が、お友達と連れだって探偵ごっこという雰囲気に「おもしろそうやんケ!」 だったのですが、いつの間にか終わっていました。 で、今回、シネマ神戸のコッポラ特集のもう1本にセットされていて見ました。パク・ヨンジュ監督の「市民捜査官ドッキ」です。はい、面白かったですよ! 見終えて、何となく笑ってしまう映画でした(笑)。 上のチラシで走っていらっしゃいますが、シングルマザーのオバちゃん、ドッキさんが主人公なのですが、彼女には保育園に通う年頃のお子さんが二人いて、商売をしていたらしい実家は火災にあって燃えてしまって、金策に焦っていた時に、見事に振り込め詐欺に騙されるという発端なのです。 絵に描いたような不幸のド真ん中の、まあ、映画ですからね、そのオバちゃんが、職場のお友達二人と連れだって、国境を越えて青島まで繰り出して頑張るんです。 青島は中国ですが、所謂、朝鮮族の人たちの町でもあるんですね。一緒に捜査する、お友達のボンリムさんは育ちが青島で、エリムさんという妹さんが青島でタクシー運転手なのですが、お二人は韓国語も中国語もできます。そのうえ、エリムさんのタクシーは捜査カーというわけです。 もう一人のお仲間はスクジャさんです。彼女も職場の同僚ですがカメラ好きで、青島へは観光旅行気分というノリで参加です。で、どうなるか? まあ、そこのところは見ていただく他ありませんが、彼女たちが、全員、オバちゃん、ネーちゃんキャラ! であるのに対して、刑事とか、サギ組織の元締めとか、ソン代理を名乗るタコ部屋暮らしの、加害者なのか被害者なのかわからないジョミン君とか、男は、みんな「男前!」 なんですね(笑)。特に、元締め役のイ・ムセンとかいう俳優さんなんて、笑いそうなほどいい男なのですが、韓国のエンタメ映画って、きっと、これでお客さんを呼んでいるんでしょうね(笑) 最後の最後は、不幸のぞん底から抜け出せそうになったドッキ・オバちゃんが、男前の悪者に、これでもかというくらい殴る蹴るの、酷い仕打ちを受けるのですが、結果は、オバちゃんの勝ち! 拍手!拍手! でした(笑)。 ドッキさんを演じたラ・ミランさん、いい役者さんですね。拍手!監督・脚本パク・ヨンジュキャストラ・ミラン(ドッキ)コンミョン(ジェミン・ソン代理)ヨム・ヘラン(ボンリム・親友)パク・ビョンウン(パク刑事)チャン・ユンジュ(スクジャ・カメラフェチ)イ・ムセン(元締め)アン・ウンジン(エリム・タクシー運転手)2024年・114分・G・韓国英題「Citizen of a Kind」2025・04・15・no61・シネマ神戸no24追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.21

コメント(1)

-

ケリー・ライカート「ミークス・カットオフ」元町映画館

ケリー・ライカート「ミークス・カットオフ」元町映画館 2025年の、今となっては、もう、5年も前に見た映画なのですが、ようやく感想を書き終えました。映画はケリー・ライカート監督の「ミークス・カットオフ」です。 苦労して川を渡っている幌馬車の一団があります。その先が西部というわけでしょうか。それとも・・・ じっと見つめ続けるエミリー(ミシェル・ウィリアムズ)の眼差しもそうですが、案内人のミークを演じたブルース・グリーンウッドの鬼気溢れる演技は半端ないということを見た直後に書いています。 1845年、1000人の開拓民たちが200台の幌馬車でオレゴン州に入った。「この先のブルー・マウンテンで原住民が幌馬車を襲っている」地元に詳しいと称する罠猟師スティーヴン・ミークが、幌馬車隊を止めて言った。「俺は安全なカットオフを知っている。俺を案内人に雇え。」(中略) 『ミークズ・カットオフ』は西部開拓史に残る惨事となった実話を基にした映画だ。(中略) 本作では実際に200台もあった幌馬車がたった3つに縮小されている。(町山智浩「今のアメリカがわかる映画100本」P140 ) 今になって、この映画の主人公の女性エミリーの、上のチラシの写真の表情について書き留めておこうと、実に遅ればせながら思ったのは、町山智浩の「今のアメリカがわかる100本」という著書の中でこの映画についての解説を、偶然、読んだことと、「ドマーニ」というイタリア映画の女性の主人公の日々の暮らしの中の、実に険しい表情を、つい最近見たことが原因です。 ドマーニでは、第二次大戦直後のイタリアの世相を、当時の男たちの愚かな振る舞いで描いていましたが、この映画では、それより100年ほど昔ですね。アメリカ開拓時代の男たちの愚かさを見つめる、主人公の女性エミリーの、深く哀しい眼差しを描いていました。 それぞれ、映画を撮っているのは女性の監督ですが、彼女たちが、2025年の今、相も変わらず愚かな振る舞いを続ける男たちの姿を冷静で厳しい視点でとらえてることは忘れるわけにはいかないというのが、徘徊老人が、見てから5年も経っているのに、思いついた感想を備忘録として残しておきたいという気もちになったからですね。 監督 ケリー・ライカート脚本 ジョン・レイモンド撮影 クリストファー・ブロベルト美術 デイブ・ドーンバーグ衣装 ビッキー・ファレル編集 ケリー・ライカート音楽 ジェフ・グレイスキャストミシェル・ウィリアムズ (エミリー・テスロー)ウィル・パットン (ソロモン・テスロー)ブルース・グリーンウッド (スティーブン・ミーク)ポール・ダノ (トーマス・ゲートリー)ゾーイ・カザン (ミリー・ゲートリー)シャーリー・ヘンダーソン (グローリー・ホワイト)ニール・ハフ (ウィリアム・ホワイト)トミー・ネルソン (ジミー・ホワイト)ロッド・ロンデュー (ネイティブ・アメリカン)2010年・103分・アメリカ原題「Meek's Cutoff」2021・11・30‐no119元町映画館追記 2025・04・16 この作品の感想もそうでしたが、ケリー・ライカートの、4年前の、この時の特集で見た作品の感想が、その当時ほとんど書けなかった理由を考えています。今、思い浮かぶ理由の一つは、映画そのものには衝撃を受けながらも、監督のモチーフがわからなかったからでしょうね。まあ、ちょっとわかり始めた気はしますが、まだまだ、わかっていませんね(笑)。追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.20

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年4月18日(金)「イペ! 続報(笑)」元町あたり

「イペ! 続報(笑)」 徘徊日記 2025年4月18日(金)元町あたり 今日は4月18日の金曜日です。元町駅で降りて、目指すはシネ・リーブルですが、先日報告した神戸大丸前の交差点のイペがどんどん開き始めていましたよ(笑)。 お天気が、今一なので、ちょっと残念なのですが、足元の白い花、コデマリでしょうかね?との組み合わせがいいですね。 実は、元町駅前でも開き始めていたんですけどね、ちょっと人が多くて写真はパスしました。 ああ、それから、前回の報告では、駅前には2本といってましたけど、4本か5本、植わっていて、今日は3本に花が付き始めていましたよ。 大丸のここには2本ですね。 それじゃあ、行ってきまーす。 今日は今から「天国の日々」です。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそう

2025.04.19

コメント(1)

-

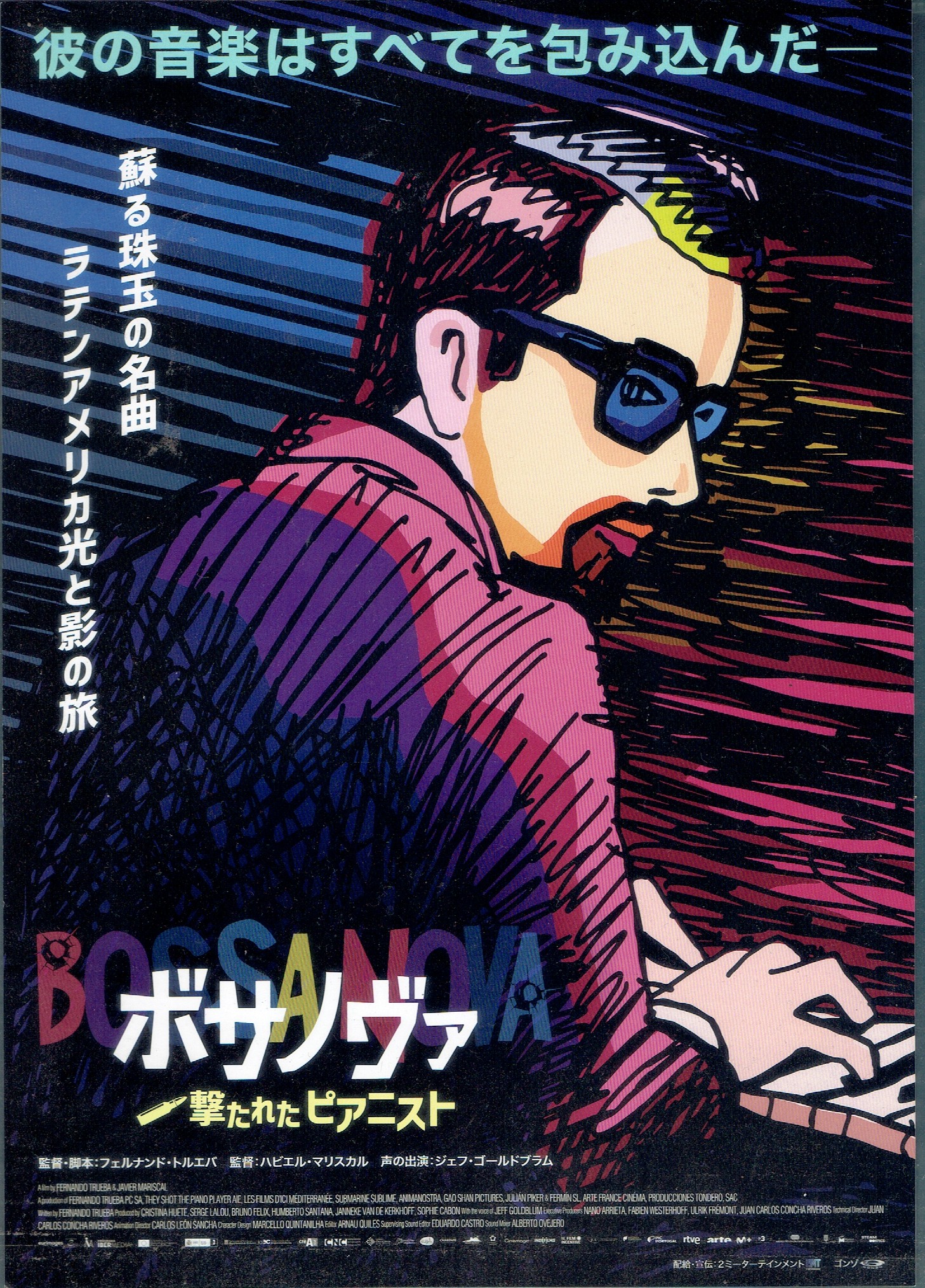

フェルナンド・トルエバ「ボサノヴァ 撃たれたピアニスト」キノシネマ神戸国際no27

フェルナンド・トルエバ「ボサノヴァ 撃たれたピアニスト」キノシネマ神戸国際 音楽とかにはトンと無知というか、ボサノヴァとかいわれても、どこの音楽なの? も知らないのですが、なんかありそうだな・・・ という予感(?)がして見ました。 フェルナンド・トルエバという監督のアニメーション作品、「ボサノヴァ 撃たれたピアニスト」です。なんか、ありましたよ! このところ、ヨーロッパ製のアニメーション映画を時々見ます。先だって見たのは「FLOW」という、クロネコ君の冒険譚でした。美しい画面に対して、擬音とか、人間的な声、音が全く遮断されているアイデアに唸りましたが、今日のこの作品は、線の太い輪郭の絵で、いかにも、まあ、よく知りませんがアメリカのマンガ的スケッチ風の画面ですが音楽が鳴り続け、ナレーションの声が喋りつづけている映画でした。音楽ジャーナリストの新刊本の紹介イベントで、著者が内容について、集まった客たちに語るというという設定の映画ですから喋りつづけるわけですね。 たぶん、それだけだと飽きちゃったんでしょうが、この映画が飽きさせなかったポイントは。少なくとも、二つあって、一つは音楽です。 音楽ジャーナリストが紹介している本はボサノバの天才ピアニストの謎の失踪 について、関係者たちを取材した実録本・真相究明本のようで、そのピアニストの演奏が、このアニメ映画の背景音楽として響き続けるのが実に心地よい! のです。 もっとも、スクリーンから流れてくる端正なピアノ演奏を聴いているだけだと心地よい眠り、ということになってしまったでしょうが、そこで語られていく、いつ、どこで、どういう理由で、ピアニストは撃たれたのか? という展開に、エッ?それって事実? と心騒いで、寝るどころではありませんでしたよ(笑)。 というわけで、おもしろさ、興味を強く惹かれた二つ目は、ジャーナリストが失踪したピアニストの足跡を追う取材によって明らかになるアルゼンチン、ブラジル、ボリビア、チリという南アメリカの国々の1950年代から半世紀の歴史事実 が暴かれていることでした。ようするに、アメリカが後ろから、多分、こっそりと支えた、それぞれの国の、その時々の軍事政権による暴力の歴史 がとき明かされていくことです。 たとえば、この映画の舞台であるアルゼンチンが、今はどうか知りませんが、1980年代に至っても、まだ、市民に対する国家的テロ=暴力的思想弾圧を平気で行使する国だったなんてことをボクは忘れていましたが、この映画の製作意図の底には、現代史におけるアメリカのダブルスタンダード な外交思想に対する批判がこめられていることは明らかな気がしました。 音楽を介しながら、南アメリカ現代史を、実に興味深く「劇画」化している印象でした。今、まさに、戦地となっているパレスチナや旧ソ連地域だけではなく、南アメリカ、あるいは、アフリカ、極東アジアの過去半世紀の歴史に目を向けたときに見えてくるものは何か!? という問いが浮かんでくる、刺激的な作品でした。拍手!監督・脚本 フェルナンド・トルエバ 監督 ハビエル・マリスカルアニメーション監督 カルロス・レオン・サンチャ編集 アルナウ・キレスキャストジェフ・ゴールドブラムトニー・ラモスロバータ・ウォラックアベル・アヤラ2023年・103分・G・スペイン・フランス・オランダ・ポルトガル合作原題「Dispararon al pianista」2025・04・16・no055・キノシネマ神戸国際no27追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.19

コメント(1)

-

チャン・ダーレイ「シンシン SING SING」シネリーブル神戸no308

チャン・ダーレイ「シンシン SING SING」シネリーブル神戸 題名を見て刑務所の囚人さんたちが合唱でもするのかな? とか思って見に行きました。 ところが、「シンシン」というのは、ニューヨークあたりにある、実在の刑務所の名前らしくて、そこに収監されている人たちの更生プログラムが「RTA(Reform Through the Arts)」という舞台演劇体験らしくて、歌ではなくてお芝居を作っていく囚人さんたちの姿を描いた作品で「なに、これ?凄いんやけど?」 と、心底、感動させられる人間ドラマ(?)でした。見たのはチャン・ダーレイという監督の「シンシンSING SING」です。 なんといっても、主人公としてディヴァインGという、無実の罪で刑務所暮らしをしている人物を演じているコールマン・ドミンゴという男優の演技が素晴らしいのですが、作中の演劇プログラムに参加している俳優さんたちの、一種、ドキュメンタリーを思わせるリアルな存在感! が印象的で、帰ってきて調べてビックリしたのですが、彼らのほとんどがシンシン刑務所でRTAプログラムを経験した元囚人さんたちだったのです。「そうだったのか!」 でしたね。 具体的いえば、映画の中で、演劇プログラムで演出をやっているブレントという人が、演技のレッスンのために参加者たちを輪になって座らせて「人生で最高の場面を語れ。」 という問いかけをして、そこで、悪人面の面々が、幼い日の母親や家族との思い出を吶々と、実に素直というか、真面目に語るシーンがあるのですが、作り事をセリフでしゃべっている感じが全くしないんですよね。「なに、このシーン? なに、このリアリティ?」 と、ちょっと打ちのめされた気分でしたが、謎が解けた! 気がしましたね。 まあ、正直、こんな映画見たことないな・・・ と、しみじみとさせられた不思議な作品でした。こういう映画の作り方があるのですね。チャン・ダーレイ監督にも、出演者たちにも拍手!でした。監督・製作・原案・脚本 グレッグ・クウェダー製作 モニーク・ウォルトン 原案 クラレンス・マクリン ジョン・“ディバイン・G”・ウィットフィールド製作・脚本・原案 クリント・ベントレー撮影 パット・スコーラ編集 パーカー・ララミー音楽 ブライス・デスナーキャストコールマン・ドミンゴ(ジョン・“ディヴァインG”・ウイットフィールド)クラレンス・“ディヴァイン・アイ”・マクリン 本人ショーン・サン・ホセ(マイク・マイク)ポール・レイシー(ブレント・ビュエル)デビッド・“ダップ”・ジローディ 本人モーシ・イーグル 本人“ディノ”・ジョンソン 本人コーネル・ネイト・オルストン(チャーリー)ミゲル・バランタン 本人ジョン=エイドリアン・“JJ”・ベラスケス 本人2023年・107分・G・アメリカ原題「Sing Sing」2025・04・12・no058・シネリーブル神戸no308追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.18

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年4月15日(火)「イペってご存知?」元町あたり

「イペって、ご存じ?!」 徘徊日記 2025年4月15日(火)元町あたり 神戸の街中の街路樹で、徘徊老人が「これっておもしろいよね!」 と思って、気に入っているのが、北長狭のアーモンドと、元町駅前から大丸前に数本植わっているこの花ですね。 イペっていうらしいんですが、南アメリカあたりの花らしいんです。毎年、心待ちにしているんですけど、咲き始めました。 元町の大丸前の交差点の東北の角に2本植わっている街路樹で黄色い花を咲かせます。 JR元町駅の南側広場と交番の前に、それぞれ1本づつあります。この日は4月15日(火)ですが、ちょうど咲き始めたばかりで、写真を撮るのも、ちょっと苦労でしたが、週末には全面的に咲きそうです。 枯れ枝に、ポツポツと花がついている風情が、何となく、哀れというか、なさけなくていいんですよね。 こちらが駅前の花ですが、写真を撮っていると、訝しそうにこちらを見たり、花を見上げたりする人もいて「イペっていううんです。もう数日たてば、いっぱい花をつけるはずですよ。」 と声をかけそうでしたが、黙ってました(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで34

2025.04.18

コメント(3)

-

徘徊日記 2025年4月12日(土)「駐輪場の八重桜、満開!」団地あたり

「駐輪場の八重桜、満開!」 徘徊日記 2025年4月12日(土)団地あたり 2025年の4月も10日を過ぎました。そろそろ団地のサクラもオシマイかな?というこの時期に咲くのがこのサクラです。 玄関を出た、すぐ目の前です。毎年、ソメイヨシノが終わりはじめるこの時期に、愛車スーパーカブ号を停めている野外駐輪場の頭の上で咲きます。この花が咲けば、春がそろそろ終わります(笑)。 今日、写真を撮ったのは一番正面の木ですが、この庭には八重のサクラの木が三本あります。今が、ちょうど、見応えの盛り! です。 珍しく、アップのピントもあっていました(笑) 明日4月13日は雨だそうですが、なかなか元気に咲いています。嬉しい限りです(笑)にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.04.17

コメント(3)

-

週刊 読書案内 赤坂真理「愛と暴力の戦後とその後」(講談社現代新書)

赤坂真理「愛と暴力の戦後とその後」(講談社現代新書) 今日の読書案内はコロナ騒ぎ始まるちょっと前に、題名が気になって『東京プリズン』(河出文庫)とか『箱の中の天皇』(河出書房新社)を読んでいた、赤坂真理という人が、最近では珍しく、日本という社会の「戦後」という時代の「歴史」と「社会」を書こうとしている作家というふうに感じていましたが、その赤坂真理が書いた評論・エッセイで、今回、偶然、手に取った「愛と暴力の戦後とその後」(講談社現代新書)が、その、まあ、面倒くさい題名からは、チョット想像できなかった面白さでしたので、という案内です。 赤坂真理は1964年生まれだそうですから、ボクよりちょうど10才年少で、2024年に還暦です。 で、この本は2014年の新刊ですから、10年前、彼女が50歳のときの論考です。私の家には、何か隠されたことがある。ごく小さなころから、そう感じていた。でも、こういうことだったかもしれない。―私の国には、何か隠されたことがある。 まえがきの最後に書かれている、いわば本書のモチーフの吐露といったところです。 「昭和後期」から「平成」にかけての社会で暮らす中で、「なに、これ?なぜ、そうなの?」 という、ちょっと子供じみた問いの社会学的というか、フィールドワーク的というか、対象は赤坂真理子という少女の目で見た「ニホン」です。 始まりは16歳、その時、少女が立っていた場所は「アメリカ」です。 遠いアメリカ 十六歳のとき、自分の歴史がつながらなくなった。 あまりの異物を、たったひとりで、突然見たからだと思う。処理しきれなかった。おそらくは。 その異物の名をアメリカと言う。 幼少期からの世界は、切れた。 その後の世界は、前と同じではなくなった。 世界はおそらく主観的だけではなく、客観的にも、変わってしまった。(P22) 日本の中学を卒業して、アメリカの高校に進学するという、まあ、その世代だからこその新しい体験が、「なに、これ?なぜ、そうなの?」 に「これはなんなの?」 が加わった問いを生み、その問いの分析が始まります。分析しているのは50歳の作家ですが、たどられるのは彼女の、その当時の実感です。 目次は、こんな感じですね。プロローグ 二つの川第1章 母と沈黙と私第2章 日本語はどこまで私たちのものか第3章 消えた空き地とガキ大将第4章 安保闘争とは何だったのか第5章 一九八〇年の断絶第6章 オウムはなぜ語りにくいか第7章 この国を覆う閉塞感の正体第8章 憲法を考える補助線終 章 誰が犠牲になったのかエピローグ まったく新しい物語のために 作家として「東京プリズン」とか、「箱の中の天皇」といった作品を書くに至った作家自身の「今」の意識の背景にある世界の探索ですね。 おそらく、50歳になった作家自身の中にある、現代社会に対する「閉塞感」 がモチーフだと思いますが、すでに、土管のころがる空き地なんてなくなっているにもかかわらず、相変わらずドラえもんが活躍し続けていた日本! の戦後社会で暮らすの中学生が、「昭和天皇は戦争犯罪人である」 という論題でディベートするアメリカの高校へ飛び込んだ時から始まった、ズレというのでしょうか、世界に対する違和感というべきなのでしょうか、そこが、作家がこの論考で解き明かしたいキモだと思いました。 まあ、それだけで、充分読みごたえがあると思いますが、「あの頃」の日本とアメリカという二つの社会を生きていた少女の眼によって描き直す、いわば「個人史」として描いているところが、学者さん的な歴史著述とは違います。 戦後、自身のアメリカ体験を、それぞれの思想的な基盤として考えた人 として、たとえばボクの記憶に浮かび上がってくるのは、鶴見俊輔(1922生)の「北米体験再考」(岩波新書)、江藤淳(1932生)の「アメリカと私」(朝日新聞社・講談社文芸文庫)、戦後生まれでは加藤典洋(1947生・カナダ)の「アメリカの影」(講談社文芸文庫)・ 「敗戦後論』(ちくま学芸文庫 )といった哲学者や文芸批評家の著作なのですが、本書の赤坂真理(1964生)が、いちばん若い加藤典洋とさえ、20歳以上も若いというところもボクにとっては面白さの理由でした。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.16

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年4月11日(木)「高倉台の桜の園!」高倉台あたり

「高倉台の桜の園!」 徘徊日記 2025年4月11日(木)高倉台あたり サンデー毎日を自称している徘徊老人ですが、週に一度だけ高倉台の女の園にやってきておしゃべりをする御用事が毎週、木曜日にあります。 で、新年度初めてのお出かけでしたが、何ともお見事な「桜の園」 でした。 最寄りのバス停から歩く通路沿いのサクラ並木です。 構内に入ると、もう一列、満開のサクラ並木! でした。 で、広場の噴水池はチューリップのお花畑です。 周囲がぐるっと桜満開というのが、壮観でしたが、残念ながらこの日は曇り空、左の方には須磨の山並みが青空に映えるはずなのですが・・・。 で、これが、最初にも載せましたが、建物沿いに咲き誇る枝垂れ桜! です。大したものですねえ(笑)。 もう数年、ここに通っているのですが、この時期にこれだけ咲き残っているのは珍しいですね。まあ、 ボクも、今年がココにやって来るのも最後の一年かもしれません。 だから、まあ、ここのサクラも、見納めのサクラ! かもしれませんが、元気を出してガンバロウ! という気分になりましたよ(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで34

2025.04.15

コメント(1)

-

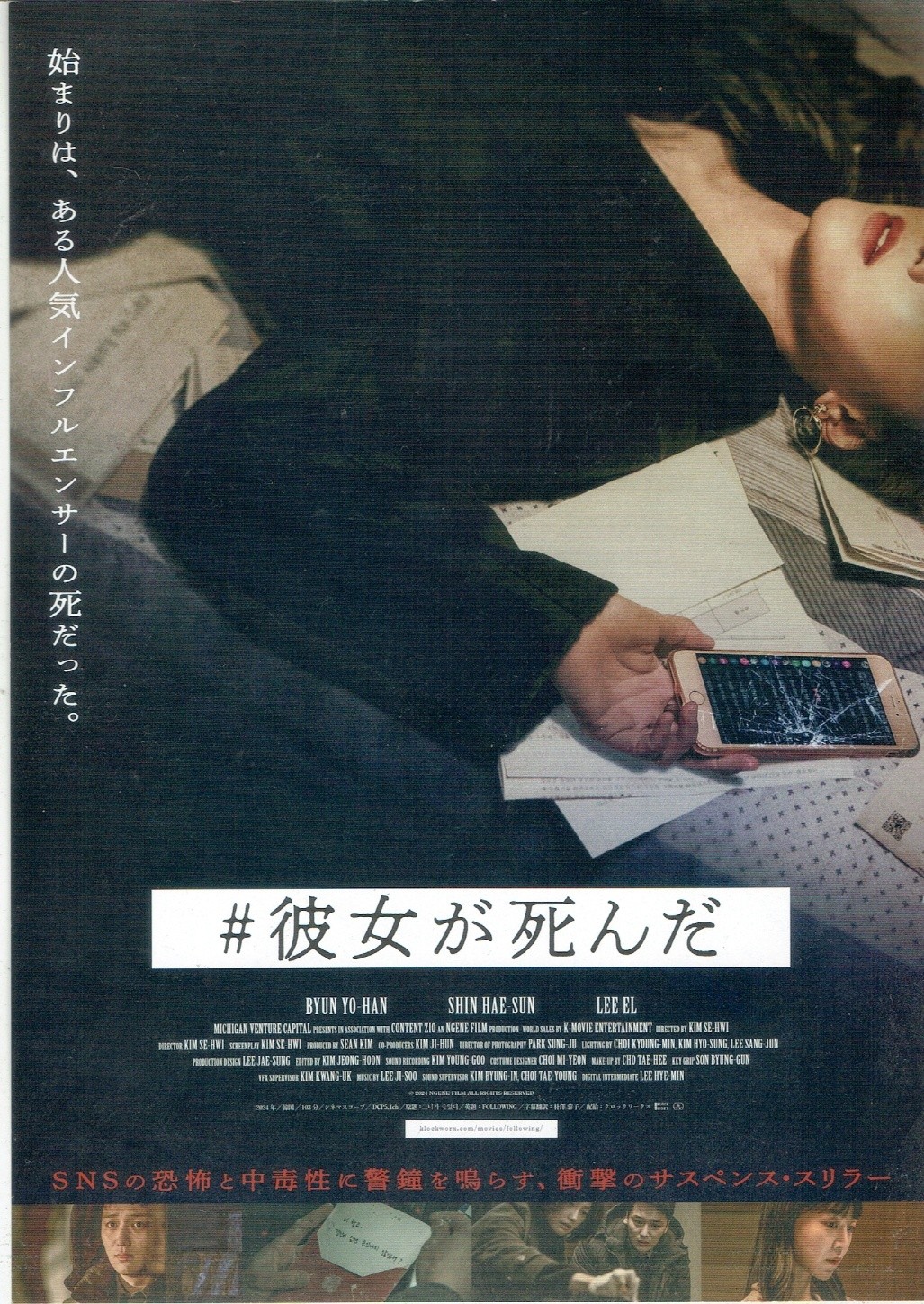

キム・セフィ「#彼女が死んだ」シネマ神戸no21

キム・セフィ「#彼女が死んだ」シネマ神戸 シネマ神戸の今週(2025年4月第1週~第2週)のプログラムは「盗み聴き」と「覗き見」の2本立てでした(笑)。 「盗み聴き」というのは50年前のコッポラ映画、「カンバセーション盗聴」で、「覗き見」の方は、まさに、今日この頃の韓国映画で、キム・セフィという監督の「#彼女が死んだ」でした。 お昼過ぎに映画館について1本目が「#彼女が死んだ」です。題名に「#」が付いているのが「今」なんですね。 主人公が「他人の人生を盗み見る観察が趣味の不動産鑑定士」ク・ジョンテ(ピョン・ヨハン) で、覗き見した彼を命がけの大騒ぎに巻き込んでいくのが「他人の関心を盗んで暮らすSNSインフルエンサー」ハン・ソラ(シン・ヘソン) という、うら若き女性です。 だいたい、インフルエンサーなんて言葉がよくわからない老人は、現代のSNS社会の実像(?)が繰り広げられる映像にポカン!?としながらも「ナルホド、そういうオチを付けますか!」 と、まあ、映画を作っている人たちに、ボクなんかでも、まあ、納得できる「常識」というか、「良識」というかが、残っていたことに一安心(笑) して、見終えました。 やはり、あらゆるコミュニケーションの頭に「#」が付いていて、それを駆使することで生き延びていく人間が作りだされ、その結果、人と人とが対面したり、相手の声に耳を澄ませたりする、本来の人間関係が崩壊していく現代社会の様相にはついていけないわけですが、「容疑者は、僕・・・?」 という自問のことばをダブル・ミーニングすることで、「#」以前の人間の在り方を問いかけたラストシーンには拍手!でした。 刑事を演じたイエルさん、かっこよかったですね(笑)。拍手! おバカな不動産鑑定士のピョン・ヨハンくんも、狂気のインフルエンサーを怪演したシン・ヘソンさんも拍手!でした。 まあ、しかし、それにしても疲れました(笑)。監督・脚本 キム・セフィ製作 ショーン・キム撮影 パク・ソンジュ編集 キム・ジョンフン音楽 イ・ジスキャストピョン・ヨハン(ク・ジョンテ 不動産屋)シン・ヘソン(ハン・ソラ インフルエンサー)イエル(オ・ヨンジェ 刑事)ユン・ビョンヒパク・イェニシム・ダルギパク・ミョンフン2024年・103分・G・韓国英題「Following」2025・04・07・no56・シネマ神戸no21追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.15

コメント(1)

-

ベランダだより 2025年4月11日(木)「ベランダはチューリップ!」ベランダあたり

「ベランダはチューリップ!」 ベランダだより 2025年4月11日(木) ベランダあたり 巷では桜の花が満開ですが、我が家のベランダではチューリップが満開! です。下の写真は、同じ植木鉢の三日前の姿ですが、そこで蕾だったのも今日は花を開いています(笑)。暖かい日が続いていて、チューリップとかにはそれが楽しいんでしょうね(笑)。 チューリップのかたわらでは、ぺんぺん草がイッセイに外をむいて騒いでいらっしゃるようです。最初は1本、2本だったのですがどんどん増えてきたのが面白いですね。「元気にふえとんな。」「だから、草やっていうたでしょ。 で、名前が長ったらしいの覚えられませんが、こちらの植木鉢も満開です。つぶつぶの可愛らしい花です。 で、その下にあるのはパンジー、写真を撮り忘れて申し訳ありません(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.04.14

コメント(1)

-

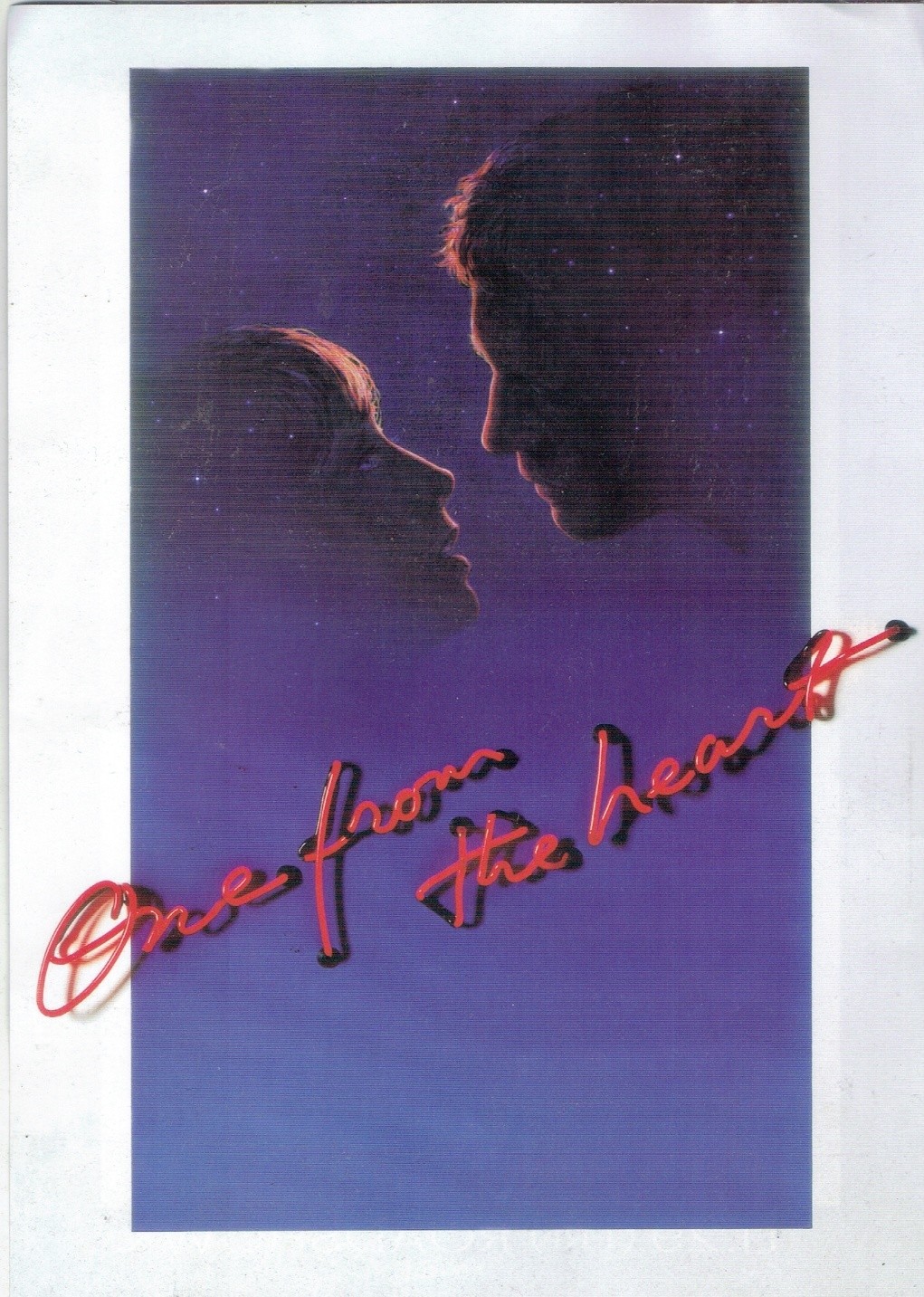

フランシス・フォード・コッポラ「ワン・フロム・ザ・ハート」シネマ神戸no20

フランシス・フォード・コッポラ「ワン・フロム・ザ・ハート」シネマ神戸 シネマ神戸で2025年4月の上旬からやっている「Francis Ford Coppola特集」の1本目です。 こちらが、この特集のチラシの表紙です。で、表紙の裏に懐かしい写真がありました。1930年4月7日生まれで、86歳だそうです。お元気で何よりですね。写真はあの頃の姿ですね。 あのコッポラの特集だというので勢い込んで見に来ました(笑)。 チラシの解説に「ワン・フローム・ザ・ハート」では前作の(「地獄の黙示録」)成功を自ら食いつぶし、スタジオ閉鎖という悲惨な結果を招く。 とあって、コッポラ自身にとって3度目の破産の原因の一つになった作品 なのだそうです。却って、興味が湧いて、見たのが1982年の監督作品「ワン・フローム・ザ・ハート」です。 で、結果はポカーン! でした(笑)。ラブストーリーだったと思うのですが、見てから1週間たって思い出してみると、ハンクとフラニーというカップルが揉めてたけど、それで、どうなったんだっけ?、まあ、元の鞘におさまったようなだけど、どうやってそうなったんだっけ?シーン、シーンの記憶はあるのですが、あやふやです(笑)。 感想とか、余韻とか、映像の具体的な記憶と重ならないのですね。自分自身のボケ加減も影響しているのでしょうが、まあ、そういう映画でした(笑)。 そこが、ひょっとしたらコッポラなのかもなのですが、そういうもんなのかな・・・・ と、わけのわからない感心というか、困惑というか、だけが残っています。 とりあえずチラシの解説とか貼っておきます。すべてスタジオで、セット撮影というのが特徴らしいですね。ロサンゼルスが舞台だったと思うのですが、不思議な色彩感が見ているこっちを夢の中に連れて行くようなたくらみがあったのかもしれない話が書かれています。ものすごく人工的な映像だったのかもしれませんね。 とか何とかいいながら、特集の2本目、「カンバセーション 盗聴」も、やっぱり見たわけで、困ったものです。そっちの感想は書けそうです(笑)。監督・脚本 フランシス・フォード・コッポラ脚本・共同製作 アーミアン・バーンスタイン 製作総指揮 バーナード・ガーステン製作 グレイ・フレデリクソン フレッド・ルース撮影 ビットリオ・ストラーロ ロン・ガルシア音楽 トム・ウェイツ歌 トム・ウェイツ クリスタル・ゲイル音響 リチャード・ベッグス編集 アン・ゴールソウ ルーディ・ファー ランディ・ロバーツ特殊効果編集 キャスリン・キャンベル特殊効果 ロバート・スワース字幕 戸田奈津子キャストフレデリック・フォレスト(ハンク)テリー・ガー (フラニー)ラウル・ジュリア(レイ)ナスターシャ・キンスキー(ライラ)レイニー・カザン(マギー)ハリー・ディーン・スタントン(モー)アレン・ガーフィールド(レストラン店主)カーマイン・コッポライタリア・コッポラレベッカ・デモーネイ1982年・107分・アメリカ原題「One From the Heart」2025・04・02・no53・シネマ神戸no20追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.14

コメント(1)

-

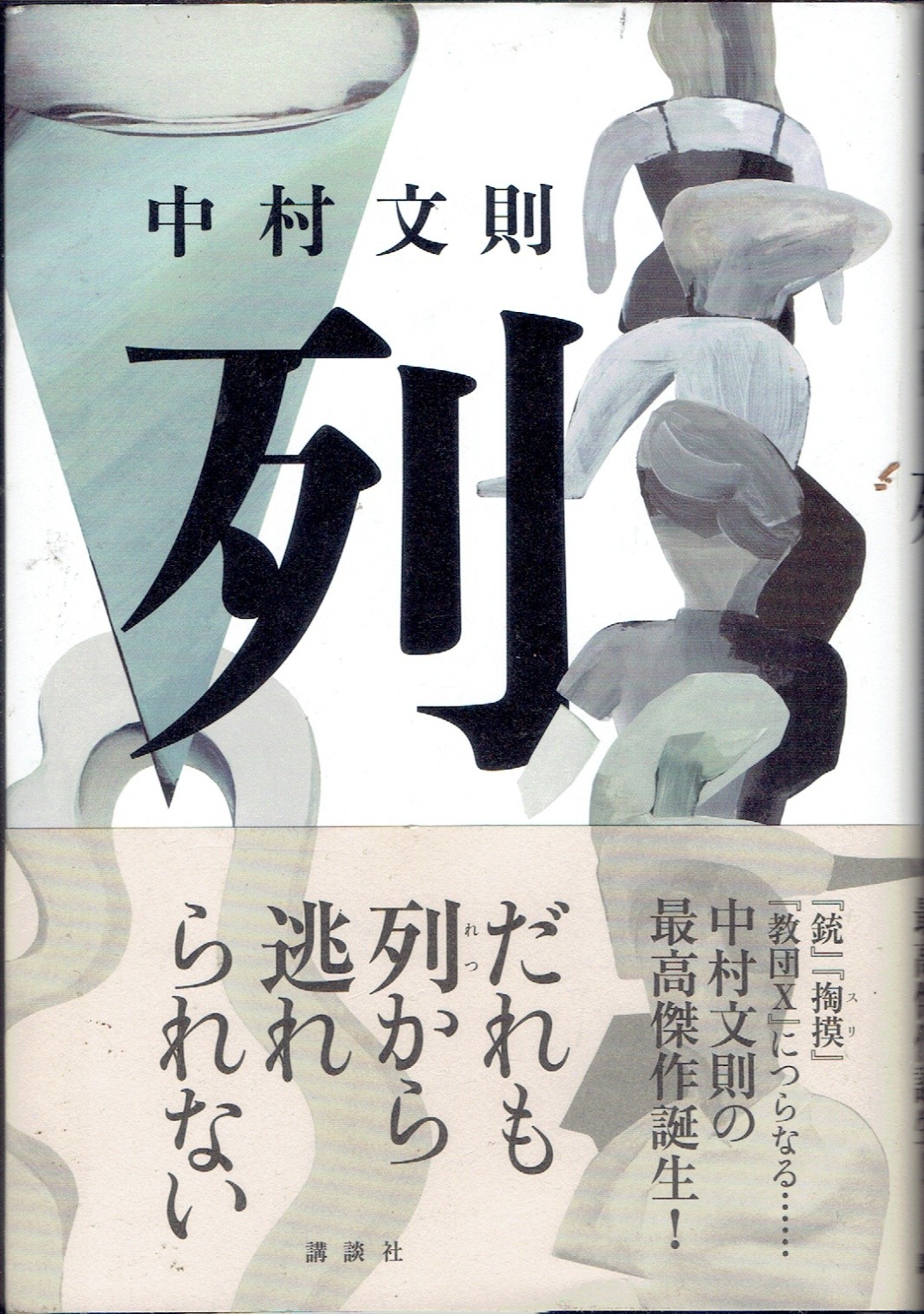

週刊 読書案内 中村文則「列」(講談社)

中村文則「列」(講談社) たしか、20年前、2005年に「土の中の子ども」(新潮文庫)で芥川賞をとった中村文則の最新作だそうですが、「列」(講談社)を読みました。2024年の野間文芸賞で、中村文則の最高傑作なのだそうです。「あらゆるところに、ただ列が打ふれているだけだ。なにかの競争や比較から離れれば、今度はゆとりや心の平安の、競争が始まることになる。私達はそうやって、たがいを常に苦しめ続ける。」 新刊本の腰巻にあるこの一節は、「灰色の鳥」と小題がついて、 その列は長くいつまでも動かなかった。先が見えず、最後尾も見えなかった。何かに対して律儀さでも見せるように、奇妙なほど真っ直ぐだった。(P3) で始まる第一部の、「列」で起こるあれこれを、50ページほど読み続けて、出会う文章です。比喩なんですね。 第二部は、第一部と、どうも同じ語り手が、「草間さん…凄いです。」石井が興奮していう。 というふうに第一部の語り手が草間という、うだつの上がらないサル学の研究者であり、その研究現場でのエピソードが語られ始めます。 こちらは比喩ではありません。ニホン猿の研究者の実生活をえがいていますが、残念ながら、ネタにされている話が古くて、立花隆あたりが、1980年代くらいに紹介した研究内容の「サル学に関しては、素人的なドラマ化なんじゃないか?」 と疑ってしまう程度の薄さで、読んでいるボクの中では最高傑作の水準がどんどん下がっていきます。 その列は長く、いつまでも動かなかった。 先が見えず、最後尾も見えなかった。何かに対し律儀さでも見せるように、奇妙なほど真っ直ぐだった。近くの地面には、「楽しくあれ」と書かれている。 これが、150ページ読んできた、オシマイの一節です。なんなんですかねえ??? 読み終えた老人の頭には、現代人は、なのか、人間は、なのかはともかく、「列」を生きていると主張したい作家の、自己陶酔だけが響いてくるんですね。土の中でもがいている少年を描いたときには、かなり期待していたのですが、20年経ってみると、誰もが逃れられない列に並んでいるということなのですね。「勝手に並んでろ!」 というか、まあ、何とも言いようのないアホらしさに、ふと気づくと、午前4時を過ぎていました。 第一部のまま、今、登場人物たちが並んでいる「列」の不条理を延々と描き続けていたら、ひょっとしたら、作家が最後に付け加えた「楽しくあれ」は輝いていたかもしれませんね。 この作品に「最高傑作」という腰巻をつけた編集者も編集者ですが、それを拒否しなかった作家も作家ですね。真面目な顔でインチキをまき散らすかの世相を撃ちたいのが、作品の基本モチーフかなと期待して、夜を徹したのですが空振りでした。もう寝ます(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.13

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年4月12日(金)「サクラといえば、ここも有名!」夙川あたり

「サクラといえば、ここも有名!」 徘徊日記 2025年4月12日(金)夙川あたり 大阪から阪急電車に乗って西に向かうと尼崎、西宮、芦屋、で、神戸市内に入るのですが、まあ、よく知らないのですが、その沿線でサクラといえば、思い浮かぶのが夙川沿いですよね。 というわけで、今日は阪急の夙川で下車して夙川沿いの花見を! と思いつきましたというのは、実は、真っ赤なウソで、西宮北口で旧友と飲み会の約束をして、神戸の西の果て垂水をJRで出発し、三宮からは阪急電車に乗ったのですが、フルスピードの特急電車が約束時間の1時間以上も前に現地に到着してしまいそうなので、あっ、ここ止まるんや、と、慌てて、夙川で下車! という話です。「とりあえず、有名なサクラでも見て、ああ、まだ食べていない持参のサンドイッチでも食べながら、約束まで、時間をつぶしましょう。」 で、夙川下車でした。 もちろん、サクラは盛りを過ぎていましたが、人通りもチラホラで、松の根っこに座り込んでお弁当を開け、タバコの1本も燻らせようという徘徊老人にはサイコーのコンディション! でしたね(笑)。 御覧の通り、ソメイヨシノは散りかけていて、なかなかいい雰囲気ですが、その上の写真ですが、阪急の夙川駅の、ちょうど裏手の1本が満開で、その上、ここは川沿いの通路としては行き止まりということもあって、これまたサイコー! でしたよ(笑)。 今、老人が、腰かけているのは松の大木の根っこですが、そこから見えるのは対岸の松並木で、時々通りかかる犬を連れたオジイサンとか、スマホをのぞきながら「ここが、川沿いの名所らしいで」とか、訝しそうにいい合いながら向う岸へ行ってしまった学生さんのようなかたたちだけで、老人は心置きなくタバコなんぞをくわえながら持参のコーヒーを堪能したのでした(笑)。 これまた、知ったかで云いますが、ここの川沿いは、サクラはもちろんですが、松並木がイイのですよね。 さて、そろそろ約束の時刻にちょうどになりましたね。では、まだ、明るいですが、楽しくやってきますね。じゃあ、またね。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで34

2025.04.12

コメント(1)

-

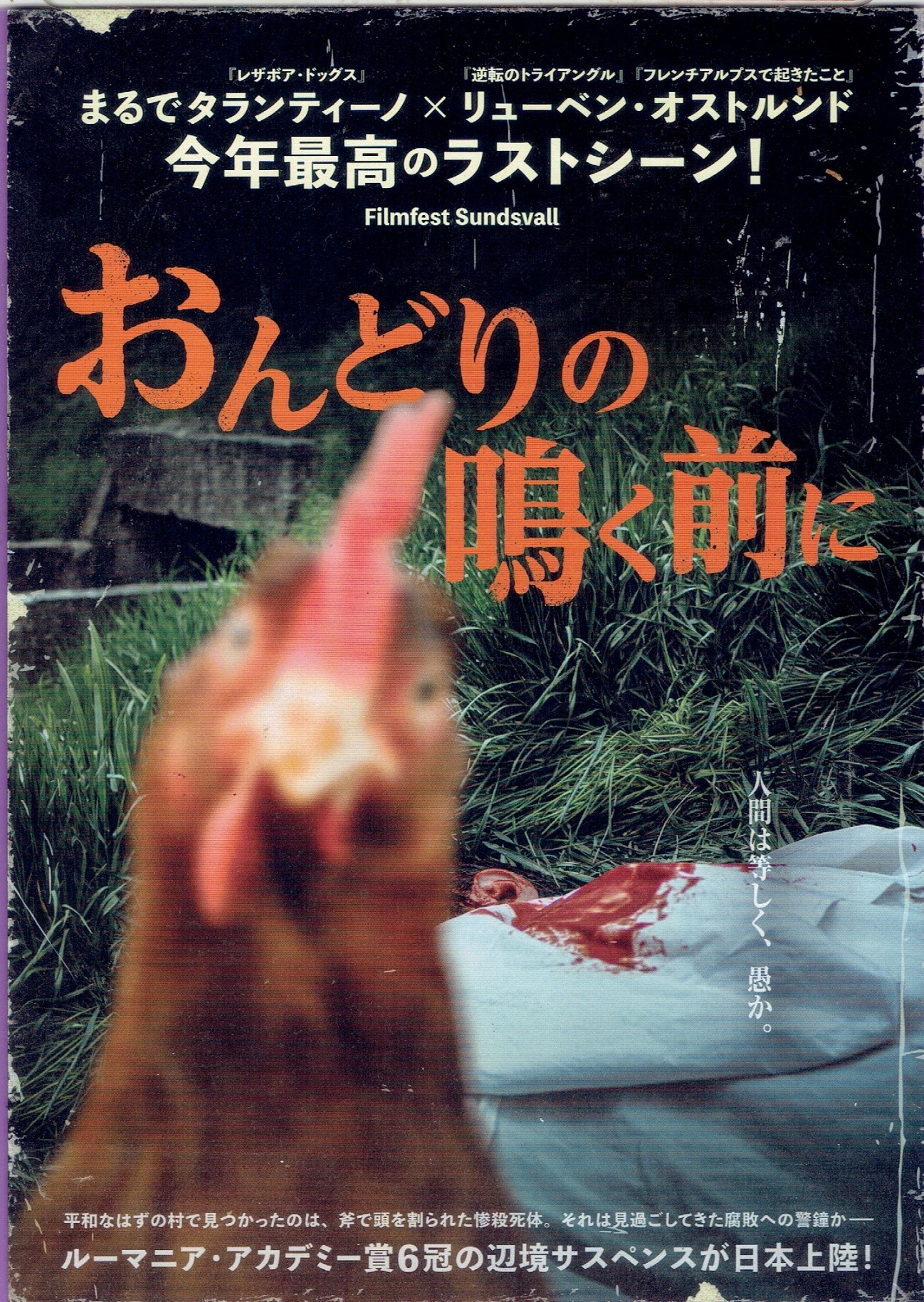

パウル・ネゴエスク「おんどりが鳴く前に」元町映画館no294

パウル・ネゴエスク「おんどりが鳴く前に」元町映画館 神戸の元町映画館では3月の初めころからルーマニアのアカデミー賞映画とかいうことで、玄関先に大きなポスターが貼られていて、「うん?面白そうやん!」 と封切りを待っていました。 見たのはパウル・ネゴエスク監督の「おんどりが鳴く前に」でした。 「面白そうやん」とか思いながら、正直、ルーマニアで思い浮かんでくるのはドラキュラと、体操のコマネチだけですから、実は、何も知らないわけで、映画の冒頭、トラックの荷台の鳥籠から一羽のニワトリ、だから、オンドリですよね、が、飛び出して、トラックは行ってしまうのですが、ウロウロするオンドリの向うに広がる風景が印象深かったですね。ド田舎でした!(笑) で、映画はヨーロッパの、その、ド田舎で警官をやっている、まあ、影が薄いというか風采の上がらない容姿のイリエという男が別れた妻モナに、いまだに共同名義で所有しているらしい家を売ることを申し出るシーンで始まりです。 二人が何で別れたのか、売った金で何がしたいのか、元妻が売りたがらないのはなぜか、まあ、そういう方向から、この警官が、何となく世捨て人的に生きていて、でも、おもしろくないことが徐々にわかります。だから、なんなの? まあ、そういう気分で見ていましたが、新任の若い警官ヴァリが登場し、何も起こらないはずの村で殺人事件が起こるという展開で、やる気のないイリエの生き方に揺さぶりがかかります。 で、最後に大立ち回りがあって、決めゼリフが「思ったほど悪くない・・・」 で暗転でした。 どの村も、男たちは出稼ぎに出てしまって、女、子供の村になってしまっているド田舎にあって、この村だけは男も女も子供たちも機嫌よく暮らしているのは何故か?まあ、裏があるのですよね。 で、新人警官が、そういうド田舎の、触れてはならない裏、「平和の秘密」を嗅ぎまわり始めたことで、何が揺らぎ始めるのか。 村の豊かさの裏には、なにか、それはアカンやろというべき隠し事があるんですね。山裾の美しい樹林にゴミが散らかっていたりするような、なにかです。しかし、その村で「平和」に生きていくためには、ゴミの理由に関心を持ったりしちゃあダメなんですね。ゴミなんかには気づかないでいつづけることが、たとえ警官であったとしても肝要なのです。で、ごみに目を瞑り続けながら警官とかやっている自分に疲れちゃうわけです。 この映画、ド田舎が舞台なんですけど、どこか、現代社会なんですよね。主人公のイリエ君は、できることなら、「知ってしまったら、やるべきことをやらなければならない!」 を求められる警官もやめて、一人で果樹園経営をというのが目論見でした。 でもね、無邪気な新任警官はゴミが気になるんです。だって、それが仕事なんですから。で、その結果、大けがをしました。 で、映画としては、その経緯を見ていた、やる気のなかったイリエ君が、まあ、あれこれあって、ゴミの一掃作業に命懸けになっちゃうという、割合ありきたりな展開なのです。まあ、それはそれで面白かったのですが、頭に残った疑問は、で、オンドリはいつ鳴くのかな? でした。 なんか、オンドリが鳴かなきゃアカンのんとちゃうのと感じることがいっぱいのような気がしてるんですけど(笑)。監督・製作 パウル・ネゴエスク製作 リア・アントチ 脚本 ラドゥ・ロマニュク オアナ・トゥドル撮影 アナ・ドラギチ美術 バニナ・ジェレバ編集 エウジェン・ケレメン音楽 マリウス・レフタラチェキャストユリアン・ポステルニク(イリエ 警官)バシレ・ムラル(コスティカ 村長)アンゲル・ダミアン(ヴァリ 若い警官)ダニエル・ブスイオク(エディ 神父)クリナ・セムチウク(クリスティナ)オアナ・トゥドル(モナ 元妻)ビタリエ・ビキル(コルネル)2022年・106分・PG12・ルーマニア・ブルガリア合作原題「Oameni de treaba」2025・03・31・no050・元町映画館no294追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.12

コメント(1)

-

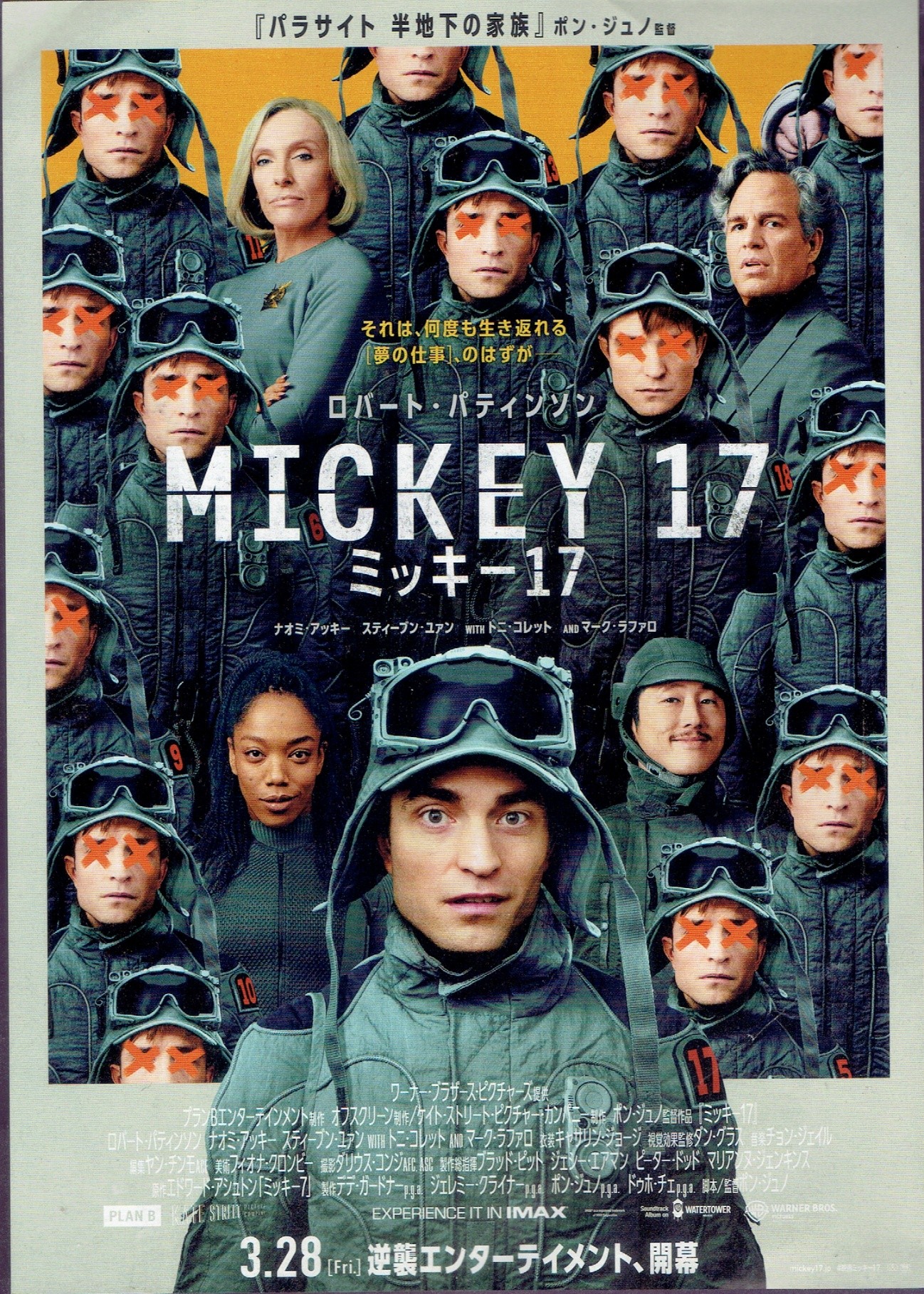

ポン・ジュノ「ミッキー17」109シネマズハットno59

ポン・ジュノ「ミッキー17」109シネマズハット 109シネマズの上映日程を見ていて、「あれ、これって、ポン・ジュノの新作?」 「パラサイト 半地下の家族」でアカデミー賞作品賞・監督賞をとったのが、確か、2019年だったと思うのですが、韓国出身の監督、ポン・ジュノが6年ぶりに、なんと、ワーナーで撮ってました。 で、見たのがポン・ジュノ監督の「ミッキー17」です。 エドワード・アシュトンという人の「ミッキー7」(ハヤカワ文庫)というSF小説が原作のようですが、人類が遠い惑星に移住することが可能になった未来社会を舞台に描いたブラック・サスペンス・コメディという触れ込みでした。 一個の生命全体、だから、単なる肉体的なクローン技術だけでなく、意識とか、記憶とかの再生が可能になった未来社会という設定で、次の日には再生できるのだから、「死」の恐怖もご和算にできて、人間そのものさえも、もはや、エクスペンダブル=使い捨てに利用できる という考え方が可能な世界を描いているというわけです。 というわけで、出だしからして衝撃的でした。 氷の谷底で目覚めたミッキー君の顔を覆っている氷の泥もすごいのですが、彼を助けに来たのかと思ったティモ君がいうセリフが「火炎放射器は無事か?ああ、ロープが短くて、お前を助けるのは無理。死ぬの馴れてるだろ。じゃあな。」ですからね。 で、見終えて「いいじゃん、この映画!」 と思った理由は、三つです。 一つは徹底した現代アメリカ批判ですね。 監督のポン・ジュノはインタビューとかでは「この作品はラブ・ストーリーであって、社会批判をしているわけではない。」 としらを切っているようですが、レーガン、ブッシュ、そしてトランプと続く、巨大資本優先と労働者蔑視、宗教と政治の野合によって平気で戦争を肯定し、戦地での市民や子どもの死をやむなしとする正義観、まあ、あれこれ思い浮かぶアメリカ社会のダブル・スタンダードぶりが、植民計画のマーシャル司令官とその妻ドロシーや、科学者たちの振舞いの愚かさによって、徹底的に暴かれていて、ちょっと、爽快ですね。感じるのは外部からの視線ですね。 で、もう一つは、「死ぬことには馴れている」はずの使い捨てミッキー君に、命の一回性を取り戻させるのが、クリーパーと名づけられた氷の惑星の先住動物との出会いというところですね。駆除、殺戮の対象であった、先住動物に対して、若い科学者が翻訳機を発明することによって、出会いが成立し、今、アメリカ社会が失いつつあるコモン・グッド、良識を生み出すシーンは感動的ですね。まあ、ほとんど怪獣にしか見えないのですが、風の谷のナウシカのオームとの出会い をおもいだしましたね(笑)。 で、最後の一つは命、あるいは生きるとは何かを問いかける筋立てですね。ミッキー17とミッキー18という、所謂、クローン的同一人格を、別個体として、同時に存在させるというスリリングな展開でしたが、使い捨てとしてのクローン人格についてはカズオ・イシグロの「私を離さないで」(ハヤカワ文庫)が浮かんできましたし、また、昨夏、芥川賞をとった朝比奈秋の「サンショウウオの四十九日」(新潮社)の結合双生児のような、同一個体の中の二つの人格の問題も浮かぶのですが、どちらのパターンとも違うところが面白かったですね。 で、映画ではミッキー18が、エクスペンダブル=使い捨てとは真逆とも思える自己犠牲とでもいうべき主体的な「死」を選ぶところにドラマティックなオチを用意していて、ハッとさせられました。 クローンの献身という意味では、カズオ・イシグロの上記の作品に通底する要素はあるのですが、同一人格の別個体というところに、かえって「個」として存在の意味 を問いかけられた気がしました。 まあ、出だし、呑気なSFスペクタクル映画を予想していましたが、さすが、ポン・ジュノ監督ですね、あれこれ考えさせてくれる面白さ満載でした。拍手! 監督・脚本・製作 ポン・ジュノ製作 デデ・ガードナー ジェレミー・クライナー チェ・ドゥホ原作 エドワード・アシュトン編集 ヤン・ジンモ音楽 チョン・ジェイルキャストロバート・パティンソン(ミッキー・バーンズ)ナオミ・アッキー(ナーシャ)スティーブン・ユァン(ティモ)アナマリア・バルトロメイ(カイ・キャッツ)トニ・コレット(イルファ)マーク・ラファロ(ケネス・マーシャル)パッツィ・フェラン(ドロシー)キャメロン・ブリットン(アーカディ)2025年・137分・G・アメリカ原題「Mickey 17」2025・04・03・no054・109シネマズハットno59追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.11

コメント(1)

-

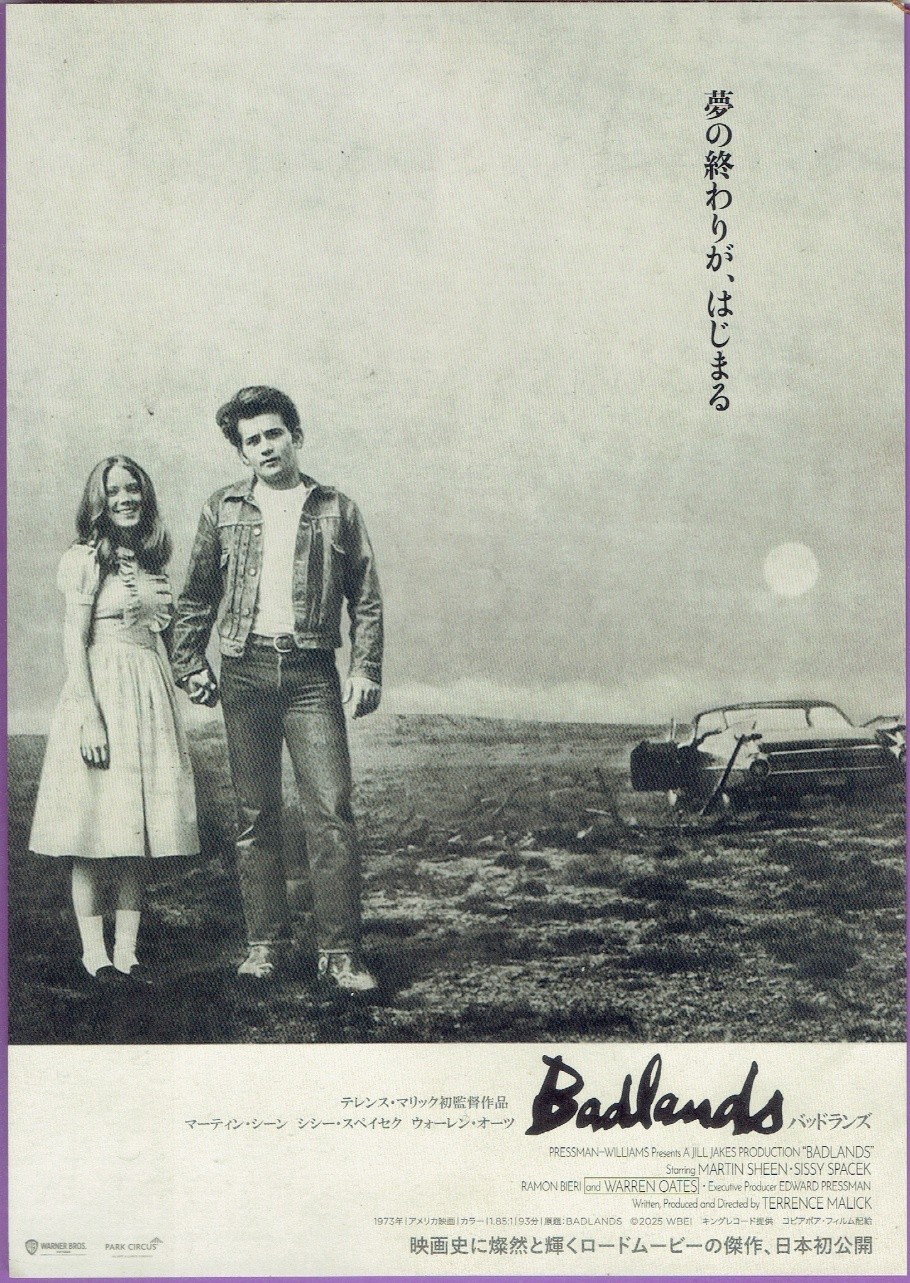

テレンス・マリック「バッドランズ」シネマ神戸no18

テレンス・マリック「バッドランズ」シネマ神戸 学生時代からの友人たちがテレンス・マリックの「バッドランズ」見た? とか、なんとか、声をかけてくれて、テレンス・マリックって??? となりながらも、数年前に「名もなき生涯」とかいう、スイスだかの農民の話見たな、あの人か?と思いだして、見に来たシネマ神戸でした。 見たのはテレンス・マリック監督の「バッドランズ」という1973年の作品でした。 1973年といえば、ボクは19歳だったわけですが、この映画の主人公のキット(マーティン・シーン)という青年は見かけは若いのですが、実は25歳で、ベトナム帰りという設定のようでした。 でも、今回、ボクには、記憶の中のあの頃の自分と同じくらいの年恰好の青年に見えていて、で、彼についていくホリーという少女は、まだ中学生くらいという、青年と少女の、帰ってきて読んだ解説のことばを使えば「無軌道」な、連続殺人の旅を、そのまんま映画として撮ったというニュアンスの作品でした。 冷静な評価を言えば「スゴイ! なあ。」 ですが、見終えての正直な実感は「ああ、疲れた・・・」 でしたね(笑)。 この映画のいい所は、今では常識のように言われる、戦場後遺症、PTSDを匂わせない所でした。 何というか、そういう、病名のようなものを聞くだけで分かった気にさせる雰囲気が全くなくて、その時代に、確かにいた、あらゆることの「底が抜けてしまっている」 そういう「存在」を注釈なしでスクリーンに登場させていて、だから、その時代に20歳前後だったぼくは、もう忘れていた、もちろん、ボクは人を殺したりも、中学生の女の子を連れ歩いたりもしたことはありませんが、思い出すのも疲れる、あの頃の自分のありさまを見せられたような気分にわけで、そこがこの映画の迫力でしたね。 同世代の人たちが、みなさんそうだ、なんてことをボクは言いたいわけではありませんが、70代くらいの方で、「ぼくはキットだった!」 と思われる人が他にもいらっしゃるんじゃないかと思わせたところにこの映画の凄さがあると思いました。 で、映画館を出て、新開地から兵庫駅まで歩いて、兵庫の駅前で、さっきまで座っていた座席にいつもの水筒を忘れてきたことに気付いて、「ああ、どうしようか」と、逡巡しながら、ふと、「あの頃、この映画を見なくてよかった!」が、浮かんできて、しようがないので、Uターンして、もう一度、新開地まで歩き直しました。水筒一つのために歩き直せたのが、自分が70歳になったことというか、「生活」によって「底」ができたことというかの確認作業のような気がしましたね。 日本での公開は初めてということのようで、今の若い人たちがこういう作品を見てどう思うのかなあ?ということに興味を感じる面もありましたが、やはり、戦後の経済成長が作り出した「平和と繁栄」の中に、当時の流行言葉でいう「戦争を知らない子どもたち」の一人だった青年が「社会」も「自分」も「空疎」だと感じる一面があったことを思い出させてくれる「力」 のようなものが、この映画にはあることが驚きでした。 底の抜けた青年を演じたマーティン・シーンと監督のテレンス・マリックに拍手!でした。 まあ、余談ですが、キットを演じているマーティン・シーンという人は、ボクでも知っているチャーリー・シーンとか、数年前に見た「図書館の奇跡」の監督エミリオ・エスベテスとかのお父さんなんですね。子供たちは無事育ったようで、よかったですね(笑)。 監督・製作・脚本 テレンス・マリック撮影 ブライアン・プロビン ステバン・ラーナー タク・フジモト美術 ジャック・フィスク編集 ロバート・エストリン音楽 ジョージ・アリソン・ティプトンキャストマーティン・シーン(キット 青年)シシー・スペイセク(ホリー 少女)ウォーレン・オーツ(ホリーの父)ラモン・ビエリ(ケイトー)アラン・ビント1973年・94分・PG12・アメリカ原題「Badlands」2025・03・26・no49・シネマ神戸no18追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.10

コメント(1)

-

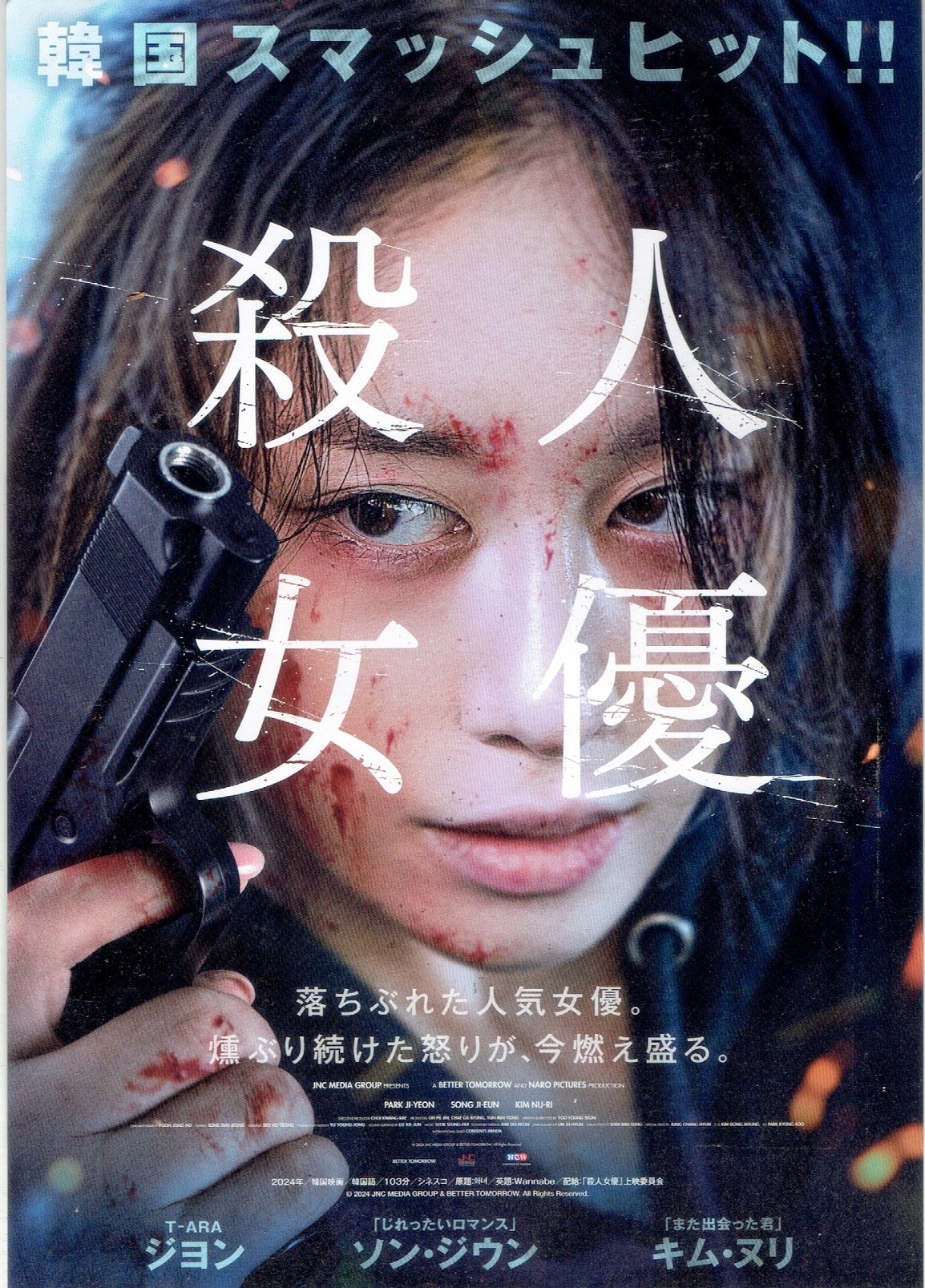

ユ・ヨンソン「殺人女優」シネマ神戸no19

ユ・ヨンソン「殺人女優」シネマ神戸 シネマ神戸の2本立ての1本でした。今週から始まったコッポラ特集の、もう1本が狙いで行ったのですが2本立てなので見ました。 まあ、題がすごいというか、もうちょっとらしい邦題はないんか! という題名でしたが、内容も、まあ、チラシの写真もですが、結構、めんどくさい気がしました。 見たのはユ・ヨンソン監督の「殺人女優」という作品でした。 ネ、殺人女優って、日本語として乱暴というか、下手したら意味不明ですよね。もっとも、ハングルが読めないので、原題の意味もよくわかりませんが、英語の題のWannabeの方は、want to beの略ですかね? そうすると、本編で中学生の思い出シーンとかと、一応、マッチしますけど。この映画の場合、本筋的には主人公の、落ち目の女優さんにあてはまるかというと、ちょっと怪しいんですね。 飲酒運転とかで干されて、落ち目になった女優さん、彼女と同じ事務所で、同じ宿舎で暮らしながら、彼女を追い越していく、駆け出しというか、ちょっと若めのタレントさん、その二人だけで展開するのならわかりやすいのですが、そこに、子どものころから、その落ち目の女優さんの活躍を見てあこがれていたというファンの女性、その上、そのキャラクタライズって差別じゃないのいいたくなる、行きずりの登場人物まで現れて、もうシッチャカメッチャカでした(笑)。 ただ、落ち目の女優さんを演じているジヨンという女優さんが、多分、韓国では有名な元アイドルかなんからしいのですが、とても見栄えのいい容姿で、その方が、恐怖と不安と怒りを一気に演じるという、まさに怪演で、そこは、疲れながらも目を瞠りましたね。ご苦労様の拍手!でした。 まあ、それにしても、もう1本見なきゃ! の老人客にはなかなかハードで、まあ、いかにもシネマ神戸なのですが、疲れる映画でしたね(笑)。 監督・脚本 ユ・ヨンソンキャストジヨンソン・ジウンキム・ヌリ2024年・103分・韓国原題「Wannabe」「화녀」2025・04・02・no52・シネマ神戸no19追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.09

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年4月5日(土) 「ここはもちろん王子公園、サクラです!」王子公園あたり

「ここはもちろん王子公園、サクラです!」 徘徊日記 2025年4月5日(土) 王子公園あたり 高尾通りのサクラのトンネルを歩いて登って、五毛の天神さんにお参りして、水道筋の商店街で、遅めではありますが昼食でも、と今日はアンちゃんと二人徘徊なので、一人で歩いている時には思いつかないことを考えながら、「あっちに行ったら王子動物園、知ってるやろ?」「へえ、そうなんですか?」「えっ?王子動物園知らんの?今の季節はサクラの名所やけど、小学校の頃来たやろ。」「あのー、小学校は四国なもんで。」「ああ、そういうことか、じゃあ、そっちに回りましょう。」 というわけで、お昼ご飯は後回しで、王子公園の東の端の、西郷川沿いのサクラの花見に、ルート変更です。 実は、先週も用事があって来たばかりなのですが、今日はお花見日和ということもあってたくさんの人がお弁当をひろげたり、写真を撮り合ったり、大変です(笑)。 川沿いばかり撮っていますが、道沿いは人が映ってしまうので遠慮しています。結構な人で、にぎわっていましたよ。 でも、ここの川沿いは、ソメイヨシノだけじゃなくて、ちょっと緑がかったサクラもあって、なかなか面白いですね。 この上の写真の手前の花が、多分、御衣黄、緑のサクラです。 なにはともあれ、王子公園のサクラは、この日、満開でした。こうして三日も経ってから投稿しても、情報としては、ちょっと手遅れかもですが、ボクには二人徘徊の思い出の写真! になりました(笑)。あしからず、ですね。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで34

2025.04.09

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年4月4日(金) 「団地のサクラ その2」団地あたり

「団地のサクラ その2」 徘徊日記 2025年4月4日(金) 団地あたり チョット西日になりかかった時刻の団地です。南北に二列縦隊のように十数棟の中層住宅が並んでいる団地ですが、その東西二列のちょうど真ん中に遊歩道があって、そこが、この団地自慢のサクラ並木! です。 今日は、住んでいる棟の前の朝日の中のサクラの写真を撮った後、出かけていたのですが、帰りがけに愛車スーパーカブ号で通りかかって、いったん停車しました。 もちろん、ここは歩道ですから原付バイクは通ってはいけませんが、徘徊老人は近道なので、こっそり通行しています(笑)。 で、この風景です。いいでしょ。 左に見えているのが管理棟ですが、まあ、郵便屋さんは事務所への配達で時々通られていますが、それ以外の人で、ここをバイクで通る人はほぼいません(笑)。 でも、このサクラ並木はいいと思いませんか?南の方角を向いて写真を撮っていますが、まだ、あの向こうに並木は続いています。 北の方角はこんな感じです。 見えているのが、団地の北の端の棟ですから、ずーっと向こうまであるわけではありませんが、満開の雪柳の生垣と、ほぼ、満開のサクラ並木です。 そろそろ、この団地ができて50年をこえてきているのですが、ソメイヨシノが老いはじめるのが60年くらいだそうで、ちょっと心配ですね。 じゃあ、また、明日です。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.04.08

コメント(1)

-

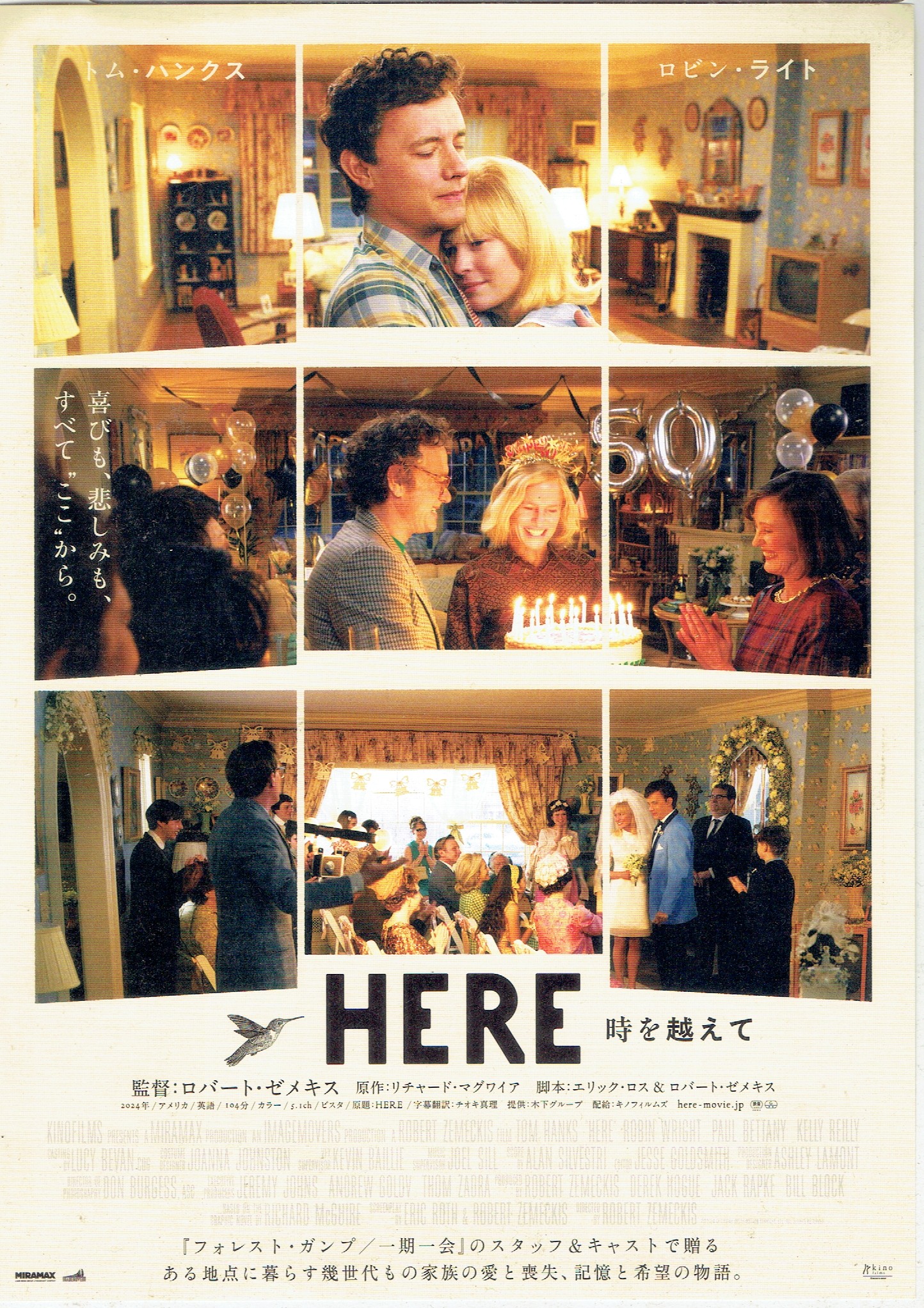

ロバート・ゼメキス「HERE 時を越えて」キノシネマ神戸国際no27

ロバート・ゼメキス「HERE 時を越えて」キノシネマ神戸国際 監督が、あのロバート・ゼメキスで、主演がトム・ハンクス、まあ、それだけで見に行きました(笑)。 なかなか工夫にあふれる、だから、まあ、少々めんどくさい映画でしたが、最後はジーン! でした(笑)。 あたかも、アメリカ合衆国の歴史を、多分、ペンシルバニア州のフィラデルフィアという町だろうと思うのですが、その町の一軒の家に暮らすヤング家の暮らしに重ねながら描こうとしているかのようでした。 物語として描かれていくのは、1946年、ヤング夫妻がその家で暮らし始めてから、息子のリチャード・ヤング夫妻の現在に至るまでの、ほぼ、80年間のアメリカの普通の市民の「家族の肖像」といっていいと思います。 実年齢68歳のトム・ハンクスが10代から80歳を越えた老人になったリチャード・ヤングを演じているのもこの作品の見どころなのかもですね。 まあ、ボクが面白かったのは、その家のリビング(?)でしょうか。通りに面した大きな窓と右手の壁に作りつけられている暖炉、板張りの床の部屋を、最後の最後まで、部屋の中から窓を正面に見ている視点で映し続けるところでした。部屋全体の、だから物語の舞台の正面に据えたカメラで定点撮影し続けています。 時間の転換や、部屋の外の映像、その場を離れざるを得ない展開は、映っているその部屋のシーンの中に、四角い切込みが入り、その切込みに、別の時代や場所の映像がコラージュされていきます。 たとえば、今、通りが見えている窓に切込みが入り、さっきまで乗用車が走っていた外の世界が、恐竜が歩く森に変わるという感じで、そのあたりの場面転換の方法は、おもしろいともいえますが、こういうところが、少々面倒くさい! ともいえるわけです(笑)。 でも、カメラの位置が微動だにさせないことで、その場所の記憶を切り込みで挿入していくところに映画の意図があるのでしょうね。 まあ、「バック・ツー・ザ・フューチャー」の監督ならではのアイデアですね。 で、映画は、老いたるリチャードとマーガレットのカップルが、彼らは、たがいの「老い」にさしかかった時期に、それぞれ、一人、一人の男と女に戻るのですが、その二人が「その場所」に戻ることによって「人生」という歴史の積み重ねと、その場所の記憶が重なり合うラストを迎えるのですが、まあ、見ているこっちの年齢も年齢ですから、やっぱり涙がこぼれましたね(笑)。 その場所が、記憶の怪しくなってきたマーガレットに、幼い日の娘ベネッサが泣き叫んだ記憶を呼び戻すシーンは、ボクにとってはリアルそのものでした。 場所の記憶というような云いかたがありますね。近代文学の研究者で前田愛という、とてもユニークな視点の方がいらっしゃいましたが、彼の著書は、たとえば「近代読者の成立」(岩波現代文庫)とか「樋口一葉の世界」(平凡ライブラリー)とかが有名ですが、この映画を見終えて思い出したのは「都市空間の中の文学」(ちくま学芸文庫)でした。ここで、都市論とか、建造物の記憶論をあれこれいうのはやめますが、おそらく、ロバート・ゼメキス監督の頭にあったのは、アメリカにおいても消えていきつつあるのであろう、ある時代の住居や生活様式の中にこそ、その時代を生きた人間の姿が記憶されている! ということでしょうね。 映画では、最後の最後にカメラが家から外に出て、いかにも植民地様式風なヤング家の住居の全景を映し出しますが、「ああ、この風景が撮りたかったんだな。」 という気がしましたね。 監督ロバート・ゼメキスとトム・ハンクス、それからロビン・ライトという女優さんに拍手!でした。監督・製作・脚本 ロバート・ゼメキス製作 デレク・ホーグ ジャック・ラプケ ビル・ブロック原作 リチャード・マグワイア脚本 エリック・ロス 撮影 ドン・バージェス美術 アシュリー・ラモント衣装 ジョアンナ・ジョンストン編集 ジェシー・ゴールドスミス音楽 アラン・シルベストリキャストトム・ハンクス(リチャード・ヤング 夫)ロビン・ライト(マーガレット・ヤング 妻)ポール・ベタニー(アル・ヤング 父)ケリー・ライリー(ローズ・ヤング 母)ローレン・マックイーン(エリザベス・ヤング 妹)ボー・ガズドン(10代のエリザベス)ハリー・マーカス(ジミー・ヤング 弟)Zsa Zsa Zemeckis(ヴァネッサ・ヤング 娘)ミシェル・ドッカリー(ポーリーン・ハーター 昔の住人)2024年・104分・G・アメリカ原題「Here」2025・04・04・no055・キノシネマ神戸国際no27追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.08

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年4月4日(金)「団地のサクラ その1」 団地あたり

「団地のサクラ その1」 徘徊日記 2025年4月4日(金) 団地あたり ええっとですね、4月になりましたね。団地住まいで、棟のまえあたりのユキヤナギとか、山桜桃梅の写真をのせて喜んでましたけど、実はサクラが自慢なのです!(笑) 朝起きて、玄関から外に出るとこの景色なんです。3月の終わりから4月の10日くらいまでですけど、ぜいたくな景色です(笑)。 まあ、自己満足といえば自己満足ですが、毎年咲いてくれるサクラはえらいです(笑)。 今日は4月4日ですが、天気が良くて、青空で、どんなふうに撮っても、いい写真になって嬉しいですね。 まあ、他の方がご覧になってもただの素人スマホ写真ですが、遠くにいる愉快な仲間や、その家族が見てくれると懐かしいんじゃなかろうか!というのが、写真を撮っている老人の気持ちですね。 上を向いてパチパチ撮っているだけです。ピントなんて運まかせです。 チョット西の方、だから、隣の棟の方に目を向けるとこんなふうです。 ここの通路は、そんなにさくら並木が連なっているわけではありませんが、向こうが駐車場で、その向こうが愉快な仲間たちが通った中学校です。 で、写真の突き当りあたりにあるのが、この枝垂れ桜です。 今年はソメイヨシノより先始めるのが早くて、もう、満開!です。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.04.07

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年4月5日(土) 「桜のトンネル!」灘区高尾通あたり

「桜のトンネル!」 徘徊日記 2025年4月5日(土) 灘区高尾通あたり アノー、ですね、今日は2025年の4月5日の土曜日です。 で、先日、ラインとかで「今度の土曜日ですが、一緒にお花見しませんか?」 という連絡が入ったんです。相手は、ひと月ほど前に偶然再会したアンちゃんです。 アンちゃんは、うら若き女性です。知り合った時は高校生だったのですが、大学とか出て、就職とかして、結婚とかもして、平和に暮らしていらっしゃる方です。その女性のお誘いですからね「もちろん!」 の二つ返事で、やって来たのはサクラのトンネルです。 元町の大丸の前から市バス2系統に乗って、神戸高校前の次、観音寺のバス停で降りてすぐです。 灘区というか、神戸市のサクラの名所 です。 ただね、上り坂なので徘徊老人は、チョット気合が入っています。珍しく二人徘徊! なので、影じゃなくて、気合の入った後ろ姿の写真! があるのが面白いですね。 目の前には満開のサクラの並木が、ずっと上の方まで続いています。 薄曇りですが、青空も透けて見えていていい風情です。 アンちゃんは元気に、あちこち立ち止まってサクラの写真に熱中していますが、徘徊老人は写真どころではありません(笑) アンちゃんは、子どものころは四国の生活だったそうで、実は神戸のことはよく知らないらしいのです ね、それで、こうやって、サクラのトンネルの向うに、海が見えたりする坂の町が、やたらうれしそうで一緒に来てよかった! と、徘徊老人は、なんだかとても楽しいお花見でした。 でも、ここのトンネルは、実は、一般の自動車も通る道路の並木道ということもあってでしょうね、もう一つ西側の摩耶ケーブル駅に上る道からグルっと自動車でやってきて、トンネルを抜けようという自動車が多いのが、歩いている老人には、ちょっと残念でしたね(笑)。 自動車でトンネルを通過していく方たちが、ほぼ例外なしに、ハンドルの上にスマホを載せて写真を撮りながら運転なさっているのが見えて「なんだか、なあ~」 でした。 ノンビリ、サクラ天井に見惚れているとちょっと危ないんですね(笑)。 というわけで、どうやら一番上までたどり着きましたね。 立っている老人の右の方角に摩耶山に上るケーブルの駅があって、市バスも時々通りますね。これから、ちょっと、この左手にある、五毛の天神さんにお参りしていこうと思います。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで34

2025.04.07

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年4月4日(金) 「これは、箒桃?」三宮あたり

「これは、箒桃?」 徘徊日記 2025年4月4日(金) 三宮あたり JRの元町駅を降りて、三宮のキノシネマ国際、昔の国際松竹という映画館を目指すというときには「今日は、どの道を行こうかな?」 と、ちょっと考えます。大丸まで南に下がって、そこから、ずっと東へ歩く。三宮商店街をウロウロして金沢病院のあたりの交差点を渡る。JRの高架下、あるいは高架下の南外側の歩道を歩く。 で、今日は、「確か、咲き始めたよなあ。」 と思いついて高架の南側の歩道を歩きました。「咲いてました!」 世間では、もちろん、もう桜なんですけど、ここでは、多分、箒桃(ホウキモモ)だと思うのですが、元町駅から三宮駅まで、今が満開! です(笑)。 こちらが、元町から歩いてきた終点あたりです。関空とかへの直通バス乗り場のあたりね。ここまで、ホウキモモ並木が続いています。上の写真も、下の写真も、元町から歩き始めてすぐぐらいのところです。 それぞれ、色は白、ピンク、濃い紅色、の三種類があります。 白い花をクローズ・アップするとこんな感じです。 天気が良くて、スマホの画面が見えないので心配でしたが、ピントはあっていたようです(笑)。 実は、歩きながら、多分、10数本植わっている木々について、一応、みんな写真に収めたつもりでしたが、白はともかく、ピンクと紅いろの違いがうまく撮れていません。 多分、下の写真はピンクです。 で、この下の写真が紅色だと思うんですけど。 まあ、なにはともあれ、あと数日は大丈夫でしょうから、チョット、お出かけのついでにどうぞ! ですね。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで34

2025.04.06

コメント(1)

-

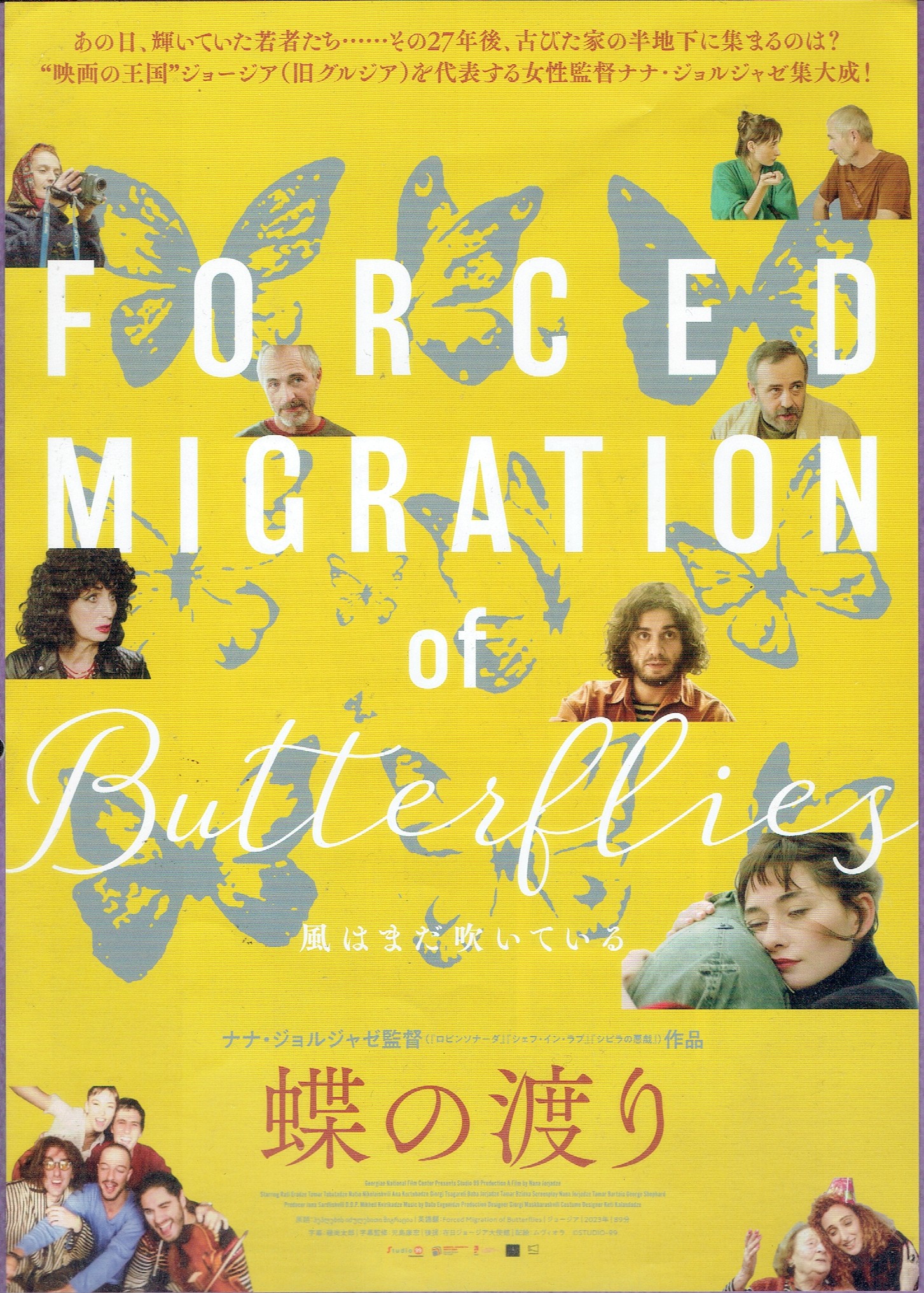

ナナ・ジョルジャゼ「蝶の渡り」元町映画館no287

ナナ・ジョルジャゼ「蝶の渡り」元町映画館 ジョージアのナナ・ジョルジャゼという女性の監督の「蝶のわたり」という作品を2025年の3月のはじめに見たのですが、うまく感想がいえなくて困ったまま4月になってしまって、無理やり感想を書きました(笑)。 映画の冒頭で、外出から、多分、帰ってきた男が、自宅なんですが鍵がかかっていて、で、男はどうしたかというと、見ているボクには、そこが建物の裏なのか表なのかもわかりませんが、窓ガラスを蹴破って、憤然と自宅の建物に入る という、行為に圧倒されて、ポカンとするばかりです。「なんなんだ、この男は? なんなんだ、この映画は?」 で、驚くべきことに、その家の中には、ちゃんと人がいて、テレビの画像に映っている映像、ホームパーティー(?)とか、街路での大騒ぎとか、街のあちこちに建てられていたらしい銅像の破壊とかが映っているんですが、部屋の中の人たちはそれを見るのに夢中で、男がガラス窓を蹴破ったことなんかに頓着することなく、だから、何も起きていないかのように「物語」が始まってしまうんです。 男は絵描きでコスタ、他にその家の住人はピアニストのムラ。作曲家でバイオリンを弾いているミシャ。服飾デザイナーらしきロラ。ビデオカメラを回している修道院暮らしのナタ。で、しばらくして、どこから帰ってきたダンサー、ニナです。 見終えたから言えますが1990年代からの、いや、本当は20世紀の100年間の、というべきでしょうか。激動のジョージアを生き抜いてきた人々 のようで、部屋の中の彼らは、みんな芸術家というか、表現者というかのようで、ボヘミアンというか、自由闊達というか、実に、アナーキーに生きている人々の姿 を、とても面白く見ていたのですが、やがて、散り散りなっていく経緯に沿って、ある時代が終わり、あったはずの世界が・・・、 しかしながら、最初の蹴破り同様、それぞれの別れというか、出発というかが、題名のことばを使えば渡っていく蝶たちの姿を、見ているこちらはキョトンとするしかないというか、まあ、なんというか、唐突なエピソード群の連鎖 のように映し出され、修道院暮らしの女性ナタと絵描きの男コスタだけが、今や人のいない廃墟のようになってきた半地下の住居に取り残されたかのように残ります。 暮らしてきた世界を捨て、蝶のように飛び去って行く人々の姿を見つめながら、見ているこちらも、まあ、年齢のせいでもあるのでしょうが、過去に縛られた意識世界の寂しさを実感せざるを得ないような、なんだか不安な気分で、映画の行く末を見つめていました。 やがて、窓を蹴破ってはいる半地下の栖がある、遠見には古いけれども歴史を感じさせる建物が重機で壊されてしまう中、へんてこなアメリカ暮らしから帰ってきたニナが、おみやげと称して最新のビデオカメラをナタに渡し、ありがとうと受けとったナタが、修道院への帰りに、そのカメラを行きずりの子どもの一人に渡しながら、つぶやくように言った一言を聞いて、すべてが腑に落ちた気がしました。「私はもう撮り終えた。これはあなたたちにあげるから。」 そのラスト・シーンに打ちのめされていうのですが、凄い映画! でしたね。 ここまで、スクリーンの左の上に録画中の赤いランプが灯ることがあるシーンがあって、そのタイプのシーンでは、銅像が倒されたり、市街戦であったり、これは現実のニュースか何か・・? っていうドキュメンタリーな映像なのですが、それが、何を意味しているのか、ただ、ただ、不可解????だったのですが、一気に「わかった!」という気がしたのです。 見るべきものは、見つ! と喝破して自害して果てた知盛を語ったのは「平家物語」でしたが、この映画では、すべてを撮り終えたナタは修道院へ帰って行きました。「撮るべきものは、撮りつ!」 ですね。 どこにも出発できなかったナタこそが、監督ナナ・ジョルジャゼ自身であり、作中に繰り返し挿入されるビデオの映像に、彼女の、そして、6人の登場人物たちが生きて、見つめてきたジョージアという世界の姿、あるいは、そこで生きてきた人間がいるのです。 チョット、大げさかもしれませんが、ボクには現代ジョージアをカメラという眼を見開いて語って見せた平家物語を彷彿とさせてくれたことが凄さ! の理由でした(笑)。 ナナ・ジョルジャゼといえば、ラナ・ゴゴベリゼ監督の2019年の映画「金の糸」で、壊れた歴史を金の糸で繕う老婆を演じていた女優として、一度だけ見たことがある人でしたが、映画を作る人でもあったわけで、作中のナタに言わせた台詞に、監督自身の人生が凝縮されていると感じました。この作品は、監督自身の「金の糸」なんですね。 で、カメラを、無邪気に遊ぶ子供たちに与えるところに、この映画に託した監督の「希望」を感じましたが、おまけに映画の中にも、機嫌の悪い老婆として登場して見せるユーモアも嬉しい! 作品でした。監督が描いたのは無常ではなく、希望です。拍手! 監督・脚本・編集 ナナ・ジョルジャゼ製作 ジャナ・サルドリシビリ脚本 タマル・バルタイア ジョージ・シェパード撮影 ミヘイル・クビリカゼ美術 ギオルギ・マスハラシュビリ衣装 ケティ・カランダゼ編集 ギオルギ・バルタイア イメダ・テトラゼ音楽 ダト・エブゲニゼキャストラティ・エラゼ(コスタ 男 画家)タマル・タバタゼ(ニナ 女 ダンサー)ナティア・ニコライシュビリ(ナタ 女 修道院)アナ・クルトゥバゼ(タソ 女 絵の仲介)ギオルギ・ツァガレリ(ミシャ 男 作曲家)ブバ・ジョルジャゼ(ムラ 男 ピアニスト)タマル・スヒルトラゼ(ミシャの母)ロラタマル・ブズィアバ(ロラ 女 服飾デザイナー)マイケル・レスリー・チャールトン(スティーブ 絵のバイヤー)ポール・ジョン・リンプル(ブタツィ)2023年・90分・G・ジョージア原題「Peplebis idzulebiti migratsia」2025・03・09・no036・元町映画館no287追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.06

コメント(1)

-

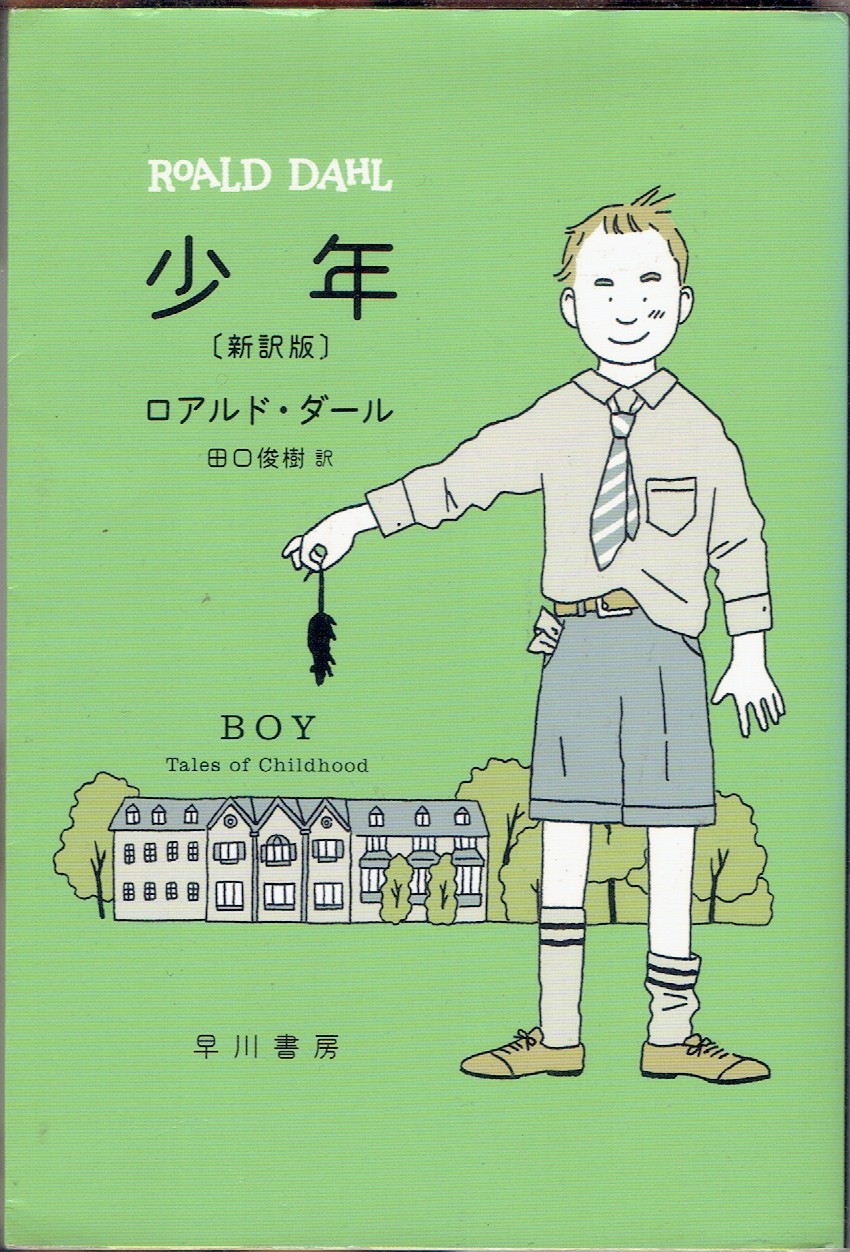

週刊 読書案内 ロアルド・ダール「少年」(ハヤカワ文庫)

ロアルド・ダール「少年」(ハヤカワ文庫) 今日の案内はドアルド・ダールの「少年」(田口俊樹訳・ハヤカワ文庫)です。「チョコレート工場の秘密」(柳瀬尚紀訳・評論社ダールコレクション2)の、あの人の、自伝です。 古本屋の棚で、何となく手に取って、何となく読み始めて、スラスラ読み終えて、「で、つづきは?」 でした。なんで、つづきは?なのかというと、この作品はイギリスですからパブリック・スクールですが、まあ、今の日本でいえば高等学校を卒業したところまでのお話しなんですよね。 レプトン校最後の年、母に尋ねられた。「卒業したら、オックスフォードかケンブリッジか、どっちに行きたい?」当時は学費さえ払えばこの二大名門校どちらにも容易にはいれた。「どっちも行きたくない」と私は答えた。「卒業したら社会に出て、アフリカとか中国とか、遠く離れた素晴らしい場所に行かせてくれる会社で働きたい。」(P216) やっぱり、えらい! ですよね(笑)。まあ、ホントはアホか? かもしれませんけど(笑)。 ダールは、レプトン校という名門パブリック・スクールに通っていて、次には、オクスフォードとか、ケンブリッジとかいう、世界的名門大学に進学することが可能だったようですが、就職してアフリカに行くというところでこの自伝は終わるんです。 1933年のことですから、色んな事が今とは違いますが、ここまで、アホ馬鹿中学生・高校生の日々を夢中になって読んできた読者としては、で、それから、どうなってん? と、なりますでしょ、やっぱり(笑)。 だから「で、つづきは、どこに書いてるの?」 なわけです。 自伝というのは人が自らの人生について書く本のことだが、通常、そこにはありとあらゆる退屈な事柄がこまごまと目一杯つめられている。 これはそういう自伝ではない。自分自身の歴史を書くつもりなど私には毛頭ない。ただ、若き学校時代とその直後の日々には忘れがたい出来事が次々と起きた。 どれも重大な出来事ではない。それでも、そのひとつひとつがその後も決して忘れることができない強烈なインパクトを私に残した。あれから五十年から六十年経った今もその記憶が深く刻まれている。 だから、改めて記憶を探るまでもなかった。意識の表面からただ掬い取って書き留めるだけでよかった。 その中には滑稽なものもある。苦痛に満ちたものもある。不愉快なものも、だから今でも鮮明に覚えているのだろう。ともあれ、すべて実際にあったことである。R・D 巻頭、目次の次に書かれているまえがきです。実に、率直で、書き手の力量を予感させる文章ですが、読めばわかりますが、このまえがきに「ウソ」はありません(笑)。 実例を挙げてみますね。 実際、私がセント・ピーターズ校に在学していた四年間のあいだ、予習時間に手を挙げた生徒を見たのは二回しかない。その最初の一回はこんな具合だった。教師 なんだ?生徒 お願いします、先生、トイレに行かせてください。教師 駄目だ。どうして始まる前に行っておかない?生徒 でも、先生…‥お願いです‥‥始まる前には行きたくなかったんです‥‥そのときにはわからなかったんです…‥教師 それは誰が悪いんだね?さあ、勉強を続けなさい!生徒 でも‥‥ああ、先生‥‥もう我慢できません!教師 もう一度口を利いたら罰だからな。 言うまでもなく、その不運な生徒はズボンを濡らし、それがまたそのあと二階へ行って寮母にこってり搾られる原因になる。(P144~145) セント・ピーターズ校というのは、パブリック・スクールに入る前の全寮制の中学校のようなものらしいですが、十代の前半の子どもたちの学校です。で、この本の記述内容の半分以上が、その学校の思い出です。先生や寮母の振舞いも、生徒の対応も、ひどいとか、可哀想とか、いう以前に、「スゴイ!」 ですね。 読む人の年齢によっても、様々な感想が生まれると思いますが、ボクは、ロアルド・ダールという作家がただものではないということを初めて知りました。 自分の成育歴というか、自らが成長した学校とその時代の描き方というのでしょうか、思い出を笑い噺のように語り続けるのですが、そこにあふれる、ユーモアを支える哀しみの深さは、尋常ではありませんね。実に「面白い!」本でしたね。「で、それから、どうしたの?」 はい、ただ今、続編「単独飛行」(早川書房)、鋭意探索中です(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.05

コメント(1)

-

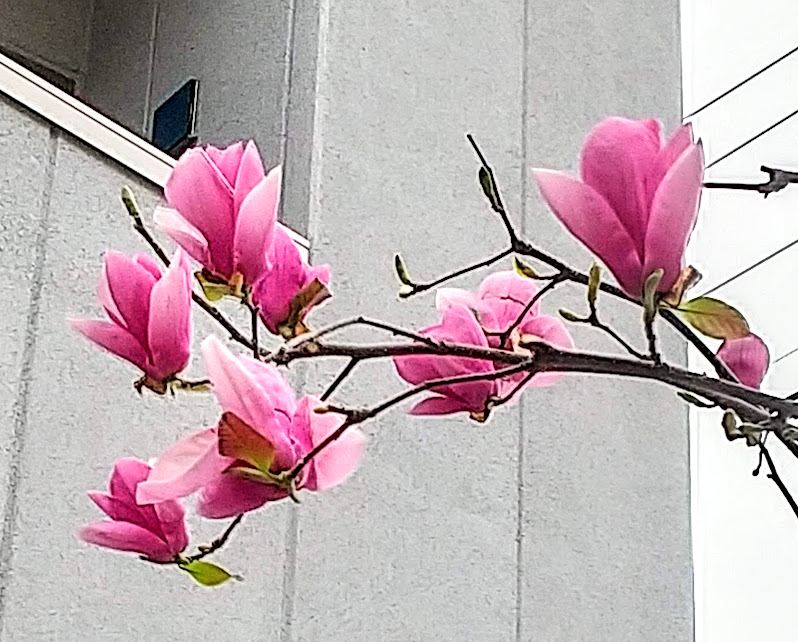

徘徊日記 2025年3月31日(月) 「モクレン満開!」 元町5丁目あたり

「モクレン満開!」 徘徊日記 2025年3月31日(月) 元町5丁目あたり 今日で2025年の3月も終わりです。徘徊老人は神戸の元町商店街をウロウロしています。 で、毎年のことになっているのですが、ここのモクレンがお目当てでやって来ました。北長狭の本願寺あたりの辛夷の花は見損じましたが、ここ、元町4丁目と5丁目の境界になている南向きの道路のモクレンには、なんとか間に合ったようです(笑)。 今年は3月の下旬、ものすごく暖かい日と、なんだか冬のぶり返しのように寒い日が、2日おきくらいに交互にやってきて、思わず咲き始めたサクラは、一気に咲くのは思いとどまっているかの日々なのですが、モクレンやコブシの蕾たちは開き始めると止まらないようで、あっという間に満開です! でも、まあ、ここのモクレンには、なんとか間に合ったようです(笑)。 実は、ここには白いモクレンの木もあるのですが、そちらは散り始めていて、全景を撮るのは可愛そうな様子なので、咲き残っている花のクローズアップ(笑) です。なんとかピントが合ったようです(笑)。 後ろの赤い看板は純喫茶ベアという喫茶店です。雰囲気が昔ながらでタバコを吸うのも大丈夫ということもあって、時々お邪魔させていただくお店です。 2025年の春の花、ボクが知っている神戸の街のモクレンは、だいたいみんな咲き終わったようで、写真に撮るのも、これでおしまいのようです。 これからサクラとか、元町駅前の黄色い花イペとかが咲くのですが、このモクレン、来年も、こうして眺められることを願いますね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで345

2025.04.04

コメント(1)

-

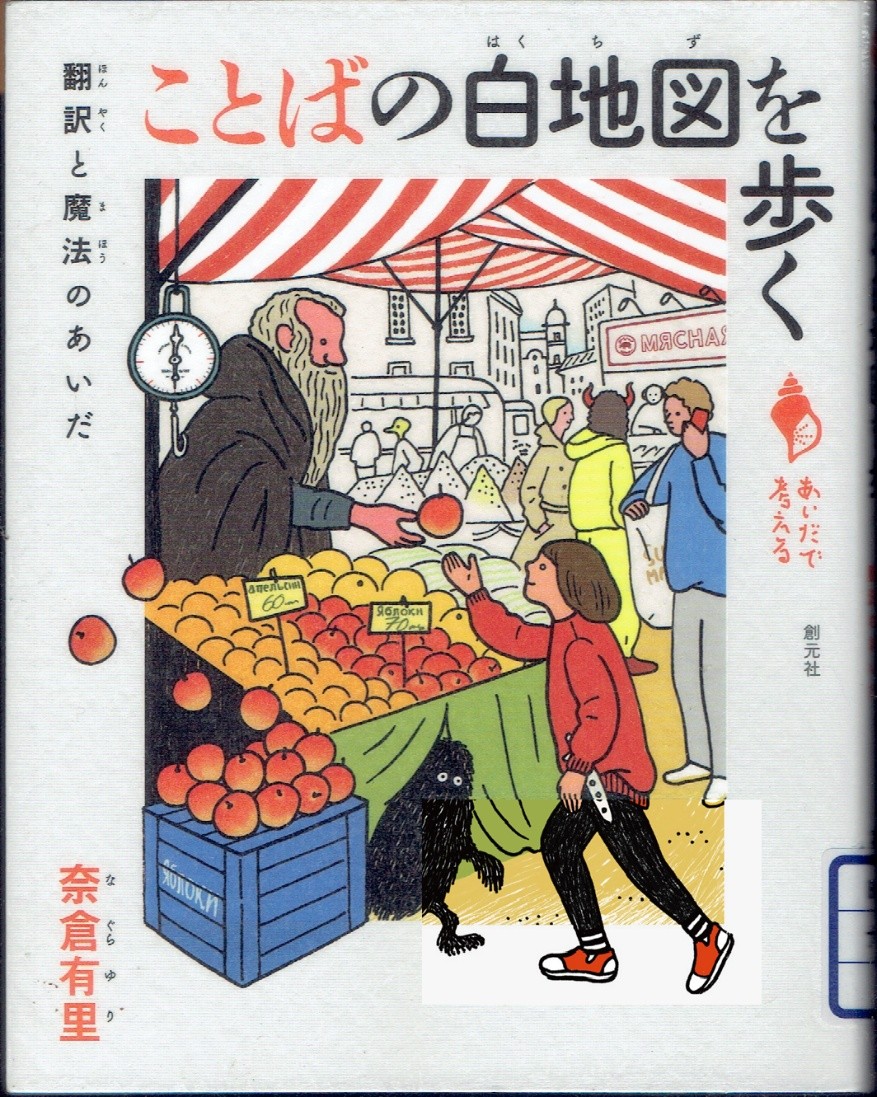

週刊 読書案内 奈倉有里「ことばの白地図を歩く」(創元社)

奈倉有里「ことばの白地図を歩く 翻訳と魔法のあいだ」 シリーズ「あいだで考える」創元社 創元社の「あいだで考える」というシリーズにはまっています。 今回の、この本に関していえば、「翻訳と魔法のあいだ」 という副題も誘惑的です。 ここの所、フランス文学の笠間直穂子さんとか、韓国文学の斎藤真理子さんとか、それぞれの文学作品の翻訳者の文章に惹かれるボクの中の欲求の理由は定かではありませんが、「あいだで考える」ことに対する、まあ、若いころからの、ろんな「あいだ」、学校と社会、生徒と生徒、先生と生徒、エトセトラ、エトセトラのあいだに立ちたいという希求というか、願望というかに動かされているのかもしれません。 で、今回はロシア文学の奈倉有里さんです。 というわけで、今日の「案内」は奈倉有里「ことばの白地図を歩く」(創元社)です。 斎藤真理子「隣の国の人々と出会う」(創元社)を読んだ勢いで読みました。この本も、若い方たちにおススメ!です(笑)。 著者の奈倉 有里(ナグラ ユリ)さんのプロフィールはこんな感じです。1982年東京都生まれ。ロシア文学研究者、翻訳者、ロシア国立ゴーリキー文学大学。著書『夕暮れに夜明けの歌を』(イースト・プレス・紫式部文学賞)『アレクサンドル・ブローク 詩学と生涯』(未知谷・サントリー学芸賞)訳書『亜鉛の少年たち』(スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著、岩波書店、日本翻訳家協会賞・翻訳特別賞受賞)『赤い十字』(サーシャ・フィリペンコ著、集英社)ほか多数。 でね、「同志少女よ、敵を撃て」(早川書房)で直木賞を取った逢坂冬馬という人のお姉さんです(笑)。 基本的には、現代ロシア文学を、10代後半の少年少女たちに「おススメ」というコンセプトで作られている本だと思いますが、ボクが「オッ!?」 と感じたのは、たとえば、第2章「文化の選びかた」に書かれてるこんな文章を読んだからです。 たとえば、東京都教育委員会が2008年から配布している「日本の伝統・文化理解教育の推進」という資料がある。それによると「異文化を理解し大切にしようとする心は、自国の文化理解が基盤になって、はぐくまれるもの」らしい、なんとも不可解な説明だ。 ここで、奈倉さんが「不可解!」 とおっしゃっている理由、ピン!ときますか? ボクにジャストミートしたのはそこなのですが、続けて引用しますね。 「異文化」の対義語がどうして「自文化」でも「自分の文化」でもなく「自国の文化」なのか。この「国」という概念はどこからなんのために出てきたのか。こうした箇所に根拠なく暗黙の了解のように侵入してくる概念には、およそなんらかの支配的で扇動的な思惑がある。(P56) 40年間公立学校の教員をしてきましたが、これをいった人に出合ったことはありませんね。この文章を読みながらヨッシャ! でしたね(笑)。 ロシア語と日本語の「あいだに立っている」奈倉さんだからこその視点なのかもしれませんが、彼女はここで、エドワード・サイードの「文化と帝国主義」(みすず書房)から、実はかなり有名なこんな言葉「いかなる文化も単一ではない。雑種的(ハイブリッド)かつ異種混淆的(ヘテロジーニアス)で、異様なまでに差異化されて、一枚岩ではない」 を、引用して、こう展開します。 つまり「文化」とはいろいろなものの混合物で、「異」だとかその逆に「純粋な」などという形容詞をつけるのは、撞着語法(つじつまのあわない単語の組みあわせ)なのだ。にもかかわらず「純粋」や「異」が主張されている場合、話者が意識的にせよ無意識的にせよ何かしらの「枠組み」を強めようとして、その枠組みの線引きに固執するためにそうした表現を用いている可能性が高い。文化というものはそもそも、自国/他国(異国)という線引きになじまない。そうした固執ぬきに文化を学ぶなら、教育委員会がいうような「日本人としてのアイデンティティの確立」につながり得ない。(P58) で、結論はこうです。 文化を学ぶということはむしろ反対に「○○人としてのアイデンティティ」をほぐし、解消し、もっと広い地平に踏み出すことなのだ。(P58) ね、いいでしょ。ヨッシャ! ですね。 文化とか異文化とか、アメリカ文化とか日本文化とか、学校とかでは簡単に、でも、大層に使いますけど。とりあえず、まず、国とかと切り離して考えること から始めませんか。 ボクが、この本を「若い人に」といった所以はこのあたりにあります。というわけで、ボク、当分、この人と、この「あいだで考える」というシリーズを追いかけるつもりです。いかがですか、この本、いいですよ(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.04

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年3月30日(日)「雪柳の道!」 団地あたり

「雪柳の道!」 徘徊日記 2025年3月30日(日)団地あたり サクラが咲き始めて、気持ちはそっちにつられてしまいがちなのですが、住んでいる団地では雪柳の花も満開! を迎えています。3月中に投稿しようと写真は撮っていたのですが、4月になっちゃいました(笑)。 住んでいる棟のすぐ南側の子ども広場から、もよりのバス停に向かう歩道沿いはユキヤナギの生垣です。今が、満開!ですね(笑)。 住み始めたのは40年ほど昔ですが、その頃は黄色いレンギョウの生垣でした。団地のすぐ北側に小学校があったころですが、学校の周辺の見学かなんかだったんでしょうね、入学したばかり1年生の子どもたちを引き連れたお元気な女性の先生が(実はお名前も存じ上げていましたが)「これはレンギョウ―! こちらはユキヤナギ―!」 と声を響かせていらっしゃったことがあったのがつい先日のことのように思い出されます(笑) 一つ目の通路をとおりぬけて階段を上がると、もう一つ子ども広場があります。ここもユキヤナギの生垣です。 ここでは、毎年、1月15日に、まあ、子どもたちが集まれるお休みの日にずらしてですが。とんど焼きをするのが団地の年中行事の一つで、団地中の方たちが、お正月のお飾りを持ち寄ってたき火をしていたのですが、消防法とかに触れるとかでなくなりました。 雪柳とかながめながら歩いていると、いろんな事が思い出されますね。 そういえば、小学生が学校に行っている日の出来事を、その当時、学校でお勤めしていたはずの徘徊老人は、どうして、自分で見たことのように思い出すのでしょうね。 同居人や、まだ小さかった愉快な仲間が笑いながら話してくれたエピソードのはずなのですけど(笑) 棟から100メートルたらずの歩道をとおりぬけて振り返ると、こんな感じです。 右側が、蕾がほころびはじめている桜並木の歩道です。 今日は、バスに乗って王子公園まで出かけます。そういえば、王子公園のサクラはもう咲いているのでしょうかね? じゃあ、また、次は団地のサクラのご報告になるでしょう(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.04.03

コメント(1)

-

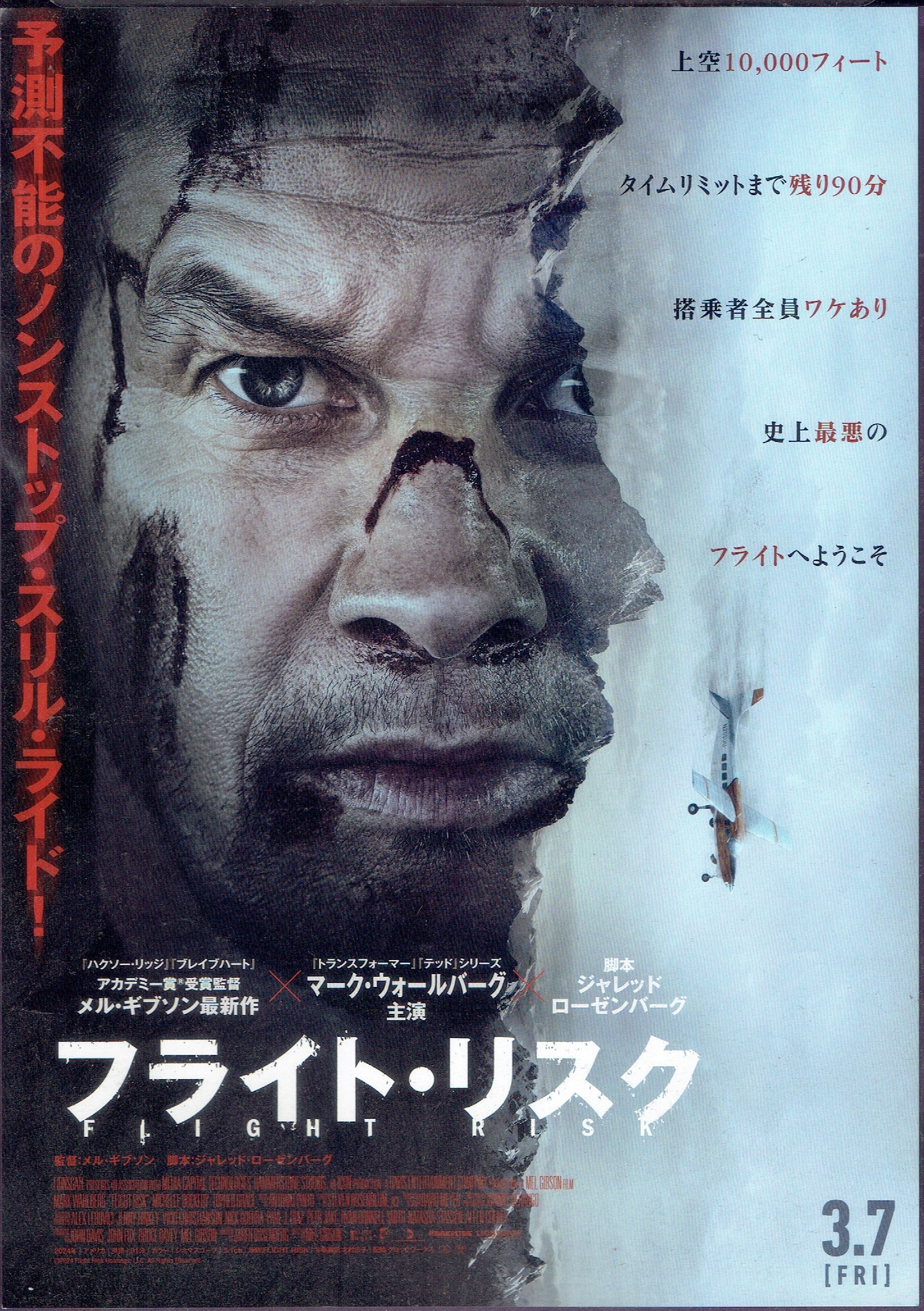

メル・ギブソン「フライト・リスク」キノシネマ神戸国際no26

メル・ギブソン「フライト・リスク」キノシネマ神戸国際 テレビでしか見たことはありませんが「リ-サル・ウェポン」のアクション俳優だとばかり思っていたメル・ギブソンの肩書が「監督」になっていたので興味を持ちました。 見たのはメル・ギブソン監督の「フライト・リスク」です。久しぶりに、ドキドキしっぱなしで疲れました(笑)。 なんてったって、アラスカ上空1万フィート(約3キロメートル)を飛ぶ飛行機の中で、パイロットに成りすました悪もの(?)と、気の弱い詐欺師(?)と、女性警官の三人で繰り広げる、命懸けの騙し合い!(笑) ですから(笑)。 飛行機も単発のプロペラ機ですしね。燃料にも限りがあるわけだし、操縦できるのは、どうも、悪人だけみたいだし。でもね、経験上、エンターテインメント・サスペンス映画の原則では、いくらドキドキすることがあっても、「いいもん」の主人公は死なない! はずなんですよね(笑)。えっ?誰がエエもんか?って? まあ、一瞬というか、なんどかというか、そういう疑いを感じさせるシーンが、ないわけではありませんでしたが、ダイジョウブ! でしたね(笑) まあ、それを頼りに、ドキドキしながら見終えました。騙し合いの裏側にあるのが、まあ、いかにも、アメリカ的な陰謀というか、ズルというかだったり、追いつめられながらも、主人公の女性保安官補が、自分が直面している危機一髪の出来事の「謎」を解いていったり、とどのつまりは、雪山に激突したり(笑)、あくまでも、くたばらない悪もんがいたり、あれこれ畳みかけてきますが、ようやく窮地を脱して、ちょっと、ホッとしながら「イヤ、まだあるやろ!」 と疑って構えていると、もちろん、まだありました(笑)。 チラシの真ん中の俳優さん、マーク・ウォールバーグという方らしいですが、チラシでは主役っぽいわけで、「フライト・リスク」に、なんか深い意味があるのかなと思って見てましたが、ようするに、飛ぶのはアブナイ!、こいつはアブナイ!、こいつと飛ぶのは、なおさら、アブナイ! ということだったようです。コテコテの演技と、ゲッソリするような露悪なセリフがなかなかでしたよ(笑)。拍手! メル・ギブソン、自分が出ていた時と同じように、俳優にも大道具、小道具にも「これでもか!」 の苦労をしてほしいようですね。まあ、今回は三人だけでしたけど。拍手!監督・製作 メル・ギブソン製作 ジョン・デイビス ジョン・フォックス ブルース・デイビ脚本 ジャレッド・ローゼンバーグ撮影 ジョニー・デランゴ美術 デビッド・メイヤー編集 スティーブン・ローゼンブラム音楽 アントニオ・ピントキャストマーク・ウォールバーグ(ダリル・ブース パイロット)ミシェル・ドッカリー(マドリン・ハリス 保安官補)トファー・グレイス(ウィンストン 証人)2024年・91分・G・アメリカ原題「Flight Risk」2025・03・25・no048・キノシネマ神戸国際no26追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.03

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年3月30日(日)「これは、玄関先の山桜桃梅!」 団地あたり

「これは、玄関先の山桜桃梅!」 徘徊日記 2025年3月30日(日) 団地あたり サクラが咲き始めて、梅は散り始めて、まあ、それどころじゃないといえば、それどころじゃないのですが、棟の玄関先で「ゆすらうめ」、漢字だと山桜桃梅のようですが、が、満開!です(笑)。 見た目は、まだ小さな木なのですが、ひと月もすれば赤い実がなって、食べられるんですね。愉快な仲間たちはチッチキ夫人に教えられて食べてましたが、最近のオチビさんたちは食べるのでしょうか? こんな様子です。一株だけ植わっている雪柳の方が元気そうに見えますが、山桜桃梅というのは、まあ、こういう姿の木のようですね。この団地に暮らし始めてから40年近く、ずーっと、ここにあると思うんですけど変わりません(笑) で、写真の向こうにある、そろそろ終わりそうな、椿です。沢山咲く花ですが、一つ一つ、立派に咲いています。 さくらが咲き始めると、なんだか、急に、季節を動かす時間が加速する! まあ、そんな気分になりますが、たとえばこの椿なんて、もう、二月間近くも、次はサクラやな・・・ と春を待たせてくれたわけで、おもしろいですね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうで3

2025.04.02

コメント(1)

-

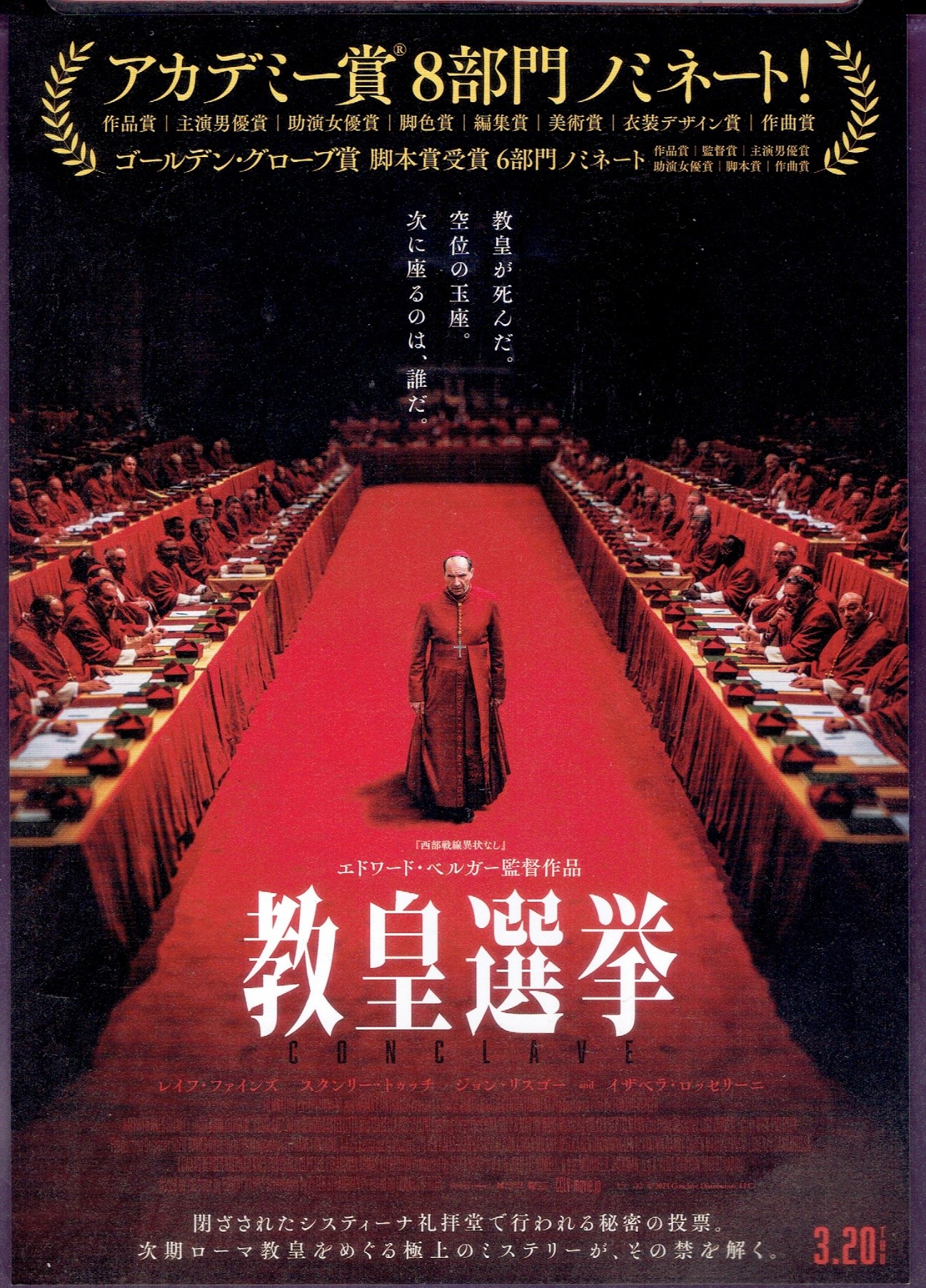

エドワード・ベルガー「教皇選挙」キノシネマ神戸国際no24

エドワード・ベルガー「教皇選挙」キノシネマ神戸国際 カトリックの総本山のミステリーらしいというだけで、まあ、見に行きますよね。見たのは、エドワード・ベルガー監督の「教皇選挙」です。 原題が「Conclave」です。映画の最初、この横文字の題名が出てきて、カタカナ読みをすれば「コンクラベ」、だから、「根くらべ」が浮かんで思わず笑いました。映画は文字通りコンクラベしてへーッ?! という結論に達します。 というわけで、見終えて、すぐに考えたのは「原作があるのかな?」 です。 ありました。ロバート・ハリス、イギリスのミステリー作家ですね。邦訳の文庫本を何冊か読んだことがありますが、まあ、内容は忘れました(笑)。 なんで、そんなふうに考えたかというと、最後の、最後の結末に「へー、そうなの、ホント?」 と思ったからですが、でも、この映画の面白さは、そのオチに、ではなくて、主役のローレンス首席枢機卿役のレイフ・ファインズという人の演技にあるでしょうね。 教皇庁というのは、バチカンですね。カトリックの総本山ですね。上のチラシの写真の世界が始まりから終わりまで続いて、お坊さんと尼さんしか出てこない世界でした。 教皇がなくなったので、次の教皇を決めるというお話でした。選挙するんですね。まず、そのことにへぇー?! でしたが、100人余りの枢機卿とかが、全世界から集合して、その投票の得票率が70%だかを越えるまで、繰り返し投票するんです。ホントに、へぇーでしょ(笑)。 で、まあ、その選挙が行われている教皇庁は密室で、その中で、起こるのは心理ドラマで、そうなると、役者の力量なんですね。 ボクは、教皇とか、枢機卿とか、キリスト教世界での地位とか、意味付けなんて全く知らないままで見ていても、この映画は飽きないんですね。 まあ、知らなかったことがいろいろわかるということもありますが、たった三日ほどの期間なのですが、外部と遮断された密室で、なにかがうごめき、男たちの落胆や絶望がこっそり、あるいは、あからさまに、やりとりされ、まあ、ボクなんかから見ているとようやるわ! と、あきれ果ててしまいそうな欲の応酬なのですが、そのまん中にいるのがローレンスですね。彼自身の欲望も含めて、最初から最後まで、謎の人として演じ続け、微妙に動く表情と、短いせりふのやりとりでドラマが盛り上がっていくさまは見ものでした。 映画は、まあ、ローレンス枢機卿を演じるレイフ・ファインズの一人芝居 のような印象で、それで、充分、納得でしたが、すべてに決着がついた、そのあとで「あっ!」 思わせるのが映画としての見事さでしたね。イヤハヤ、うまいものです! 偶然お出会いした知り合いの方に、「教皇選挙、見た?、おもしろかったよ!レイフ・ファインズね、すごいよ!」 という方がいらっしゃったのですが、彼はお芝居が大好きな方で、イギリスの俳優とか大好きなんでしょうね、名前がそらで出てきます。まあ、ボクも「異議なし!」 でしたけど(笑)。この映画は、やっぱり、レイフ・ファインズに拍手!ですね。監督 エドワード・ベルガー原作 ロバート・ハリス脚本 ピーター・ストローハン撮影 ステファーヌ・フォンテーヌ美術 スージー・デイビス衣装 リジー・クリストル編集 ニック・エマーソン音楽 フォルカー・ベルテルマンキャストレイフ・ファインズ(ローレンス枢機卿)スタンリー・トゥッチ(ベリーニ枢機卿)ジョン・リスゴー(トランブレ枢機卿)カルロス・ディエス(ベニテス枢機卿)ルシアン・ムサマティ(アデイエミ枢機卿)セルジオ・カステリット(テデスコ枢機卿)ブライアン・F・オバーン(オマリー)サバディンメラーブ・ニニッゼ(サバディン)イザベラ・ロッセリーニ(シスター・アグネス)2024年・120分・G・アメリカ・イギリス合作原題「Conclave」2025・03・21・no045・キノシネマ神戸国際no24追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.02

コメント(1)

-

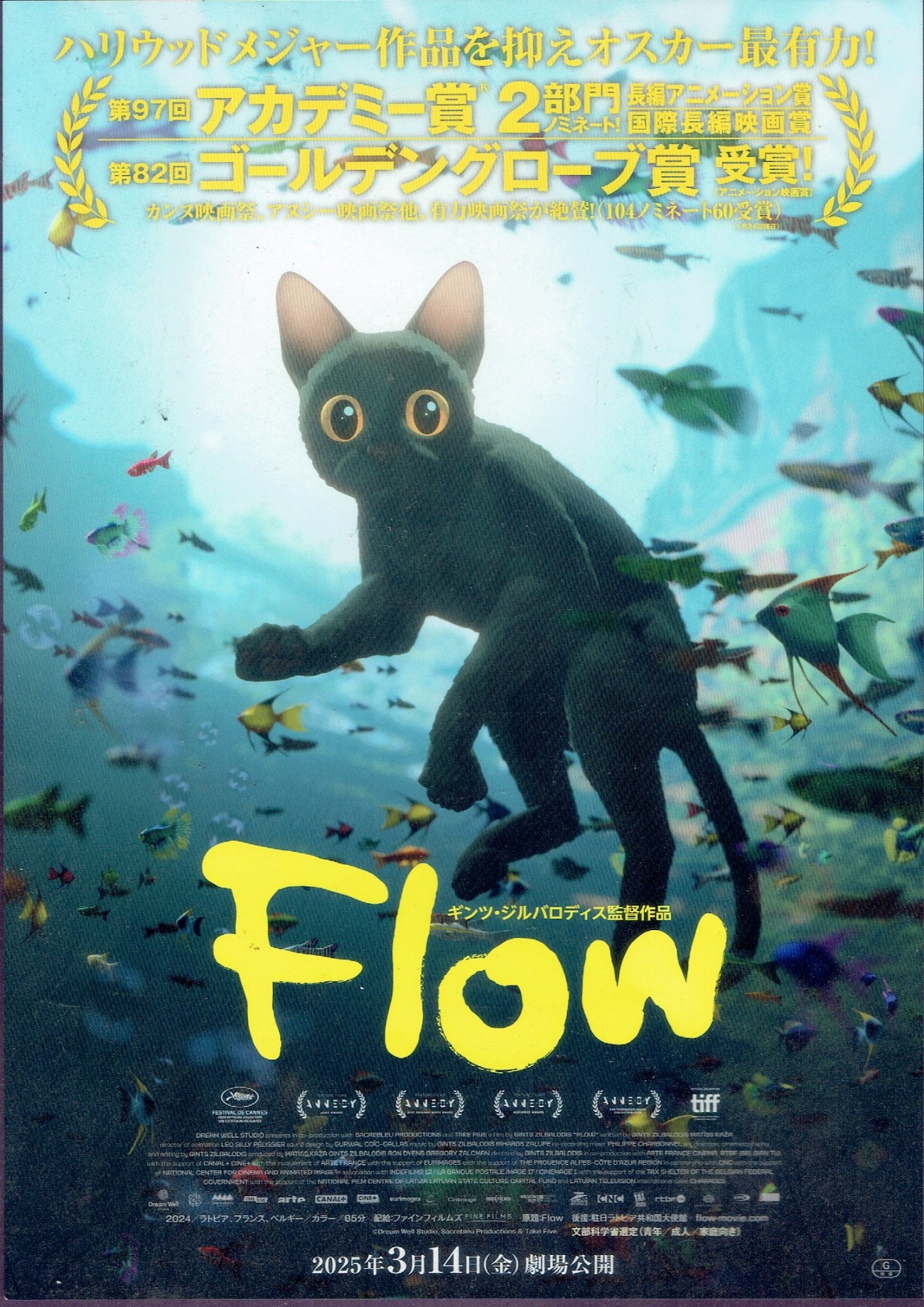

ギンツ・ジルバロディス「Flow」キノシネマ神戸国際no25

ギンツ・ジルバロディス「Flow」キノシネマ神戸国際 数年前に公開された「Away」のギンツ・ジルバロディス監督の新しいアニメ、「Flow」が公開されていることに、やっと気づいて駆けつけました。「Away」もそうでしたが、見たで!と誰かに自慢したくなるアニメ でした。 何が、そんなに、と問われると困るのですが、やっぱり、映像の美しさと、その映像によって繰り広げられる物語の中でも、ナレーションでも、人間のことばをしゃべる「声」が、一切、聴こえてこないことでしょうね。黒ネコとカピパラと大型の白い鳥、メガネザルと犬たち、なんとか航海できる一艘のヨット、そして洪水! 水位の上昇とともに見えてくる、南米の古代遺跡を彷彿とさせる山の上の人跡、荒海を漂い、ただ流れていくかのヨット、フィヨルドのような奥深い水路、降ってくる驟雨、鬱蒼とした森。そして輝く太陽。 おそらく世界中にある洪水伝説の宗教的なメタファーとして、だから、彼らの乗り合わせているヨットを方舟として御覧になる方もいらっしゃると思います。火の鳥の昇天のようなシーンもあって、そっち向きに引っ張られるのですが、ボクには、この作品には、むしろ、宗教的な救いや、善悪が感じられない、いってしまえば、次の瞬間の「生」の可能性だけに賭けているか! の展開が面白かったですね。 別れも出会いも、仲間も敵も、争いも助け合いも、こう書くと、ことばになってしまうのですが、ことばの向うの世界として描かれている、生きるとはこういうことだとでもいうように見えてくる印象がとてつもなく面白かったですね。 見終えて思い浮かぶのはクロネコ君がキラキラと「こっち」を見据える眼差し! なんですね。あなたは生きていますか? まあ、そういう眼差しでしたね(笑)。拍手!拍手!でした。 神戸では、キノシネマ神戸国際での「Flow」の上映は4月3日まで、シネマ神戸が、多分、この映画の上映に合わせて上映していた「Awey」は、4月4日まで続くようです。是非、ご覧になってください(笑)。監督・製作・脚本・編集・音楽 ギンツ・ジルバロディス製作 マティス・カジャ ロン・ディアン グレゴリー・ザルツマン脚本 マティス・カジャ音楽 リハルズ・ザリュペアニメーション監督 レオ・シリー・ペリシエ2024年・85分・G・ラトビア・フランス・ベルギー合作原題「Straume」2025・03・22・no046・キノシネマ神戸国際no25追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.04.01

コメント(1)

全46件 (46件中 1-46件目)

1