2025年09月の記事

全43件 (43件中 1-43件目)

1

-

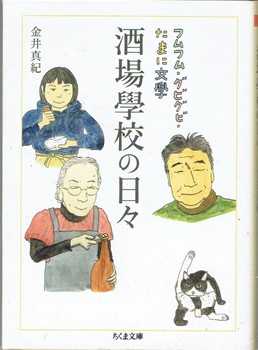

週刊 読書案内 金井真紀「酒場学校の日々 フムフム・グビグビ・たまに文学」(ちくま文庫)

金井真紀「酒場学校の日々 フムフム・グビグビ・たまに文学」(ちくま文庫) えーッと、今日の読書案内は金井真紀という人の「酒場学校の日々 フムフム・グビグビ・たまに文学」(ちくま文庫)です。 で、案内とはいいながらですが、最近の我が家の会話の紹介です。 実は、ボクは先日の入院騒ぎの時に、名前だけは知っていた金井真紀という方の「テヘランのすてきな女」(晶文社)という、まあ、同居人の棚から、勝手に持ち出して持って行って読みました。で、無事退院して帰ってきて、荷物の中から引っ張り出して、その本をかざしながらいいました。「この人、おもろいね。」「まあ、私、まだ読んでないわよ。」「ああ、そうなん。あっちのミシンの横に置いてあったから持って行って読んだけど、イイネ、この人。」 すると彼女はボクが普段過ごしている部屋をゴソゴソして、留守の間に片づけたらしい書棚から1冊の文庫本を持ち出してきていいました。「あのね、私の本とかもあるからね。たまには片付けようね。」「えっ、掃除したん?」「まあ、それはいいけど、その人の始まりはこれなのよ。」「何、それ?」「カエルの詩人の草野心平が東京の新宿とかで酒場やってはったって知ってる?」「うん、ゴールデン街やろ、聞いたことある気がする。知らんけど。」「そこで、この人、ママさんやってたらしいのよ。」「えーっ?そんな年やった?今年で50くらいちやうの?草野心平って、カエルの人やろ。もう、死んでから30年くらいたつんとちゃうの。」「そやから、「学校」っていうお店の名前やねんけど、草野心平が亡くなったあとも、そこを継いではった女の人のお店を手伝わはって、それを本にしはったのがこれ。私、この本お店に並べたのよ。」「売れた?」「誰も買わへんから、自分で買って読んだら、おもしろかった。金井さんっていう人、人の話聞くのが上手やと思う。書き方は、軽そうやけど、うっとうしないねン。」「うん、イラストもええやんな。」 あのー、同居人は、この文庫本が出た頃まで、市内の大学の生協の本屋さんのパートさんやったんですね。20年以上お勤めでしたから、まあ、書棚に本を並べるプロです。医学部店やったから、お店にあるのは医書ばっかりなのですが、一棚だけ、和書というか、小説とか文庫本とか、彼女のおすすめの棚を作っていて、その棚に並べた本が売れるのが楽しみやった人です。 で、その1冊にラインアップされていたのが、今日の案内の本、金井真紀「酒場学校の日々 フムフム・グビグビ・たまに文学」(ちくま文庫)です。だから、普段は、ほぼ、何もしゃべらない彼女の、実に珍しい饒舌のおしゃべりには、彼女なりの「本屋大賞」が、かしこいと評判の医学部の学生さんには見向きもされなかったくやしさが滲んでいたようです(笑)。 同居人としては読むしかないですね。で、読み終えました。一気読みです。ナルホド、こちらの本も、文章のタッチが、イラストのヘタウマ(失礼)タッチと同じでうっとうしないんです。 病院で読んだ「テヘランのすてきな女」には、登場人物のポートレイトの書き方、描き方に玄人のタッチを感じましたが、こちらは初々しいんです。ある意味、素人丸出しというか、嘘のなさというかが元本屋のパートさんがおっしゃる「うっとうしない」 理由でしょうね。 で、まあ、最新作の、だから、この本から、ほぼ10年後の「テヘランのすてきな女」を読んだこともあっての思い付きですが、この書き手の偉いところは「うっとうしない」文章の書き方やイラストの描き方を、玄人として作り上げはった ところでしょうね。人柄から湧いてくるかの文章やイラストが人柄だけで書いたり描いたりできるはずがないですからね。 ついでと言っては何ですが、この小さな本には、ちょっとご案内したいことが他にもたくさんなので、この案内続きます。よろしくね。 2025-no097-1170 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.30

コメント(1)

-

大友啓史「宝島」109シネマズハットno66

大友啓史「宝島」109シネマズハット 真藤順丈の傑作小説「宝島」の映画化です。原作を読んで唸ったんですから、そりゃあ、まあ、行きますよね(笑)。 で。109ハット、2か月ぶりでした。見たのは大友啓史監督の3時間を超える大作、「宝島」でした。 知り合いの映画通の方がおっしゃるには「大沢節というんでしょうか、手が込んでいて、お金をかけていて、力作ですよ。」 ナルホド、まあ、その通りだったのですが、「なんと、もうしましょうか・・・?」 というのが正直な感想でした。原作が面白すぎた!という先入観が邪魔している面もあるのかもしれませんが、主人公は、だから、まあ、映像が焦点化しているのはグスクなのか、オンちゃんなのか、はたまた、ヤマコなのか、最後までピンとこないつくりの映画でしたね。グスクは、いわば狂言回しですし、オンちゃんは全体のなかでの存在感が乏しい。ヤマコに至っては、あまりに類型的です。 ボクの印象では、理由は、案外シンプルで、米軍による統治であれ、基地存続のままの返還であれ、たとえばコザ暴動のシーンや爆撃機の墜落シーンを、見る人によっては「リアル」と感じるシーンとして映画は映し出してはいますが、その出来事の「怒りと哀しみ」の歴史性について、製作者が解釈しきれていないことにあると、ボクは思いました。 「沖縄」の未来が「宝島」であることを子どもに託する象徴として登場しているかのヤマコの姿や、基地の中で産み落とされた少年ウタの、この映画が映し出している時代以降の「生」の展望を、見ているこちらに喚起しきれない映像とストーリーの弱さは、原作が原作だけに致命的!だと感じました。 ことばの音の響きがウソっぽくて、なんだか半端にしか聞こえないな沖縄ことばの使い方といい、米軍や、アメリカの情報部、本土政府の輪郭が、沖縄現代史の読み解きとしても、映画という物語のストーリを運ぶプロットとしても浮かび上がってこない印象で、「この映画の監督はじめ、製作者たちは、本気で、沖縄現代史、ひいては日本の戦後史の無責任の構造を考えるつもりはあるのかな?」 まあ、そんな、ちょっとガッカリな気持ちで見終えました。どうも、老人には若い映画製作者の皆さんの意図や狙いがわかっていないのかもしれませんが、老人用語でいう「思想性」の浅さを感じて寂しかったですね。 それから、よくわからないのですが、贔屓の千葉すず、じゃなくて広瀬すずさんとかの撮り方が、なんだか妙に類型的というか、パターンな感じでポカーンだったのですが、お芝居じゃなくて、ポートレイトのイメージでということなのでしょうかね。なんか、違うなあという気がしましたけど。まあ、いろいろ不満で、拍手はナシです(笑)。監督・脚本 大友啓史原作 真藤順丈脚本 高田亮 大浦光太撮影 相馬大輔編集 早野亮音楽 佐藤直紀キャスト妻夫木聡(グスク)広瀬すず(ヤマコ)窪田正孝(レイ)永山瑛太(オン)塚本晋也(徳尚)中村蒼(小松)瀧内公美(チバナ)栄莉弥(ウタ)尚玄(タイラ)ピエール瀧(喜舎場)岸木幡竜(ダニー)奥野瑛太(謝花ジョー)村田秀亮(辺土名)デリック・ドーバー(アーヴィン・マーシャル)2025年・191分・PG12・日本・東映・ソニー2025・09・23・no132・109シネマズハットno66追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.29

コメント(1)

-

週刊 読書案内 石垣りん「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」・「その夜」(「石垣りん詩集」(童話屋)より)

石垣りん「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」・「その夜」 (「石垣りん詩集」(童話屋)より) 若かりし日の石垣りんです。思潮社の現代史文庫の裏表紙にあるプロ―フィール写真です。今日の案内は週刊 読書案内 石垣りん詩集「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」(童話屋)のつづきです。 前回、ご案内した最初の詩集から、表題作の「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」と、巻末にある「その夜」です。 私の前にある鍋とお釜と燃える火と 石垣りんそれはながい間私たち女のまえにいつも置かれてあったもの、自分の力にかなうほどよい大きさの鍋やお米がぷつぷつとふくらんで光り出すに都合のいい釜や劫初からうけつがれた火のほてりの前には母や、祖母や、またその母たちがいつも居た。その人たちはどれほどの愛や誠実の分量をこれらの器物にそそぎ入れたことだろう、ある時はそれが赤いにんじんだつたりくろい昆布だつたりたたきつぶされた魚だつたり台所ではいつも正確に朝昼晩への用意がなされ用意のまえにはいつも幾たりかのあたたかい膝や手が並んでいた。ああその並べ生いくたりかの人がなくてどうして女がいそいそと炊事など繰り返せたろう?それはたゆみなくいつくしみ無意識なまでに日常化した奉仕の姿。炊事が奇しくも分けられた女の役目であつたのは不幸なこととは思われない、そのために知識や、世間での地位がたちおくれたとしてもおそくはない私たちの前にあるものは鍋とお釜と、燃える火とそれらのなつかしい器物の前でお芋や、肉を料理するように深い思いをこめて政治や経済や文学も勉強しよう、それはおごりや栄達のためではなく全部が人間のために供せられるように全部が愛情の対象あつて励むように。 この詩を読み返す2025年の今、男女平等が当たり前の考え方のような時代の中で忘れられていったのは劫初からうけつがれた火のほてりの前には母や、祖母や、またその母たちがいつも居た姿ではないでしょうか。そんなふうに思うのは、読んでいるボクが、ここに描かれている母や祖母の姿を記憶の底に持っている世代だからかもしれませんね。 しかし、生涯、母にはならなかった生活者石垣りんを支えたのが台所に立つ母の後ろ姿だったこと、そこから「女」という存在の在り方を考え続けたらしいことを思い浮かべるときに、昨今、世間で口にされるフェミニズムとかの、底の浅さを感じたりもするわけです。 で、そんな、30代だった石垣りんを苦しめたのは病でした。 その夜 石垣りん女ひとり働いて四十に近い声をきけば私を横に寝かせて起こさない重い病気が恋人のようだどんなにうめこうと心を痛めるしたしい人もここにはいない三等病室のすみのベッドで貧しければ親族にも甘えかねたさみしい心が解けてゆく、あしたは背骨を手術されるそのとき私はやさしく、病気に向かつていう死んでもいいのよねむれない夜の苦しみもこのさき生きてゆくそれにくらべたらどうして大きいと言えようああ疲れたほんとうに疲れたシーツが黙って差し出す白い手の中でいたい、いたい、とたわむれているにぎやかな夜はまるで私ひとりの祝祭日だ 30代の終わりに出版されたこの詩集の後半に載せられている数編の詩は彼女自身の闘病生活の詩です。結果的に生き延びることができた腰椎手術の経験が詩として残されたわけですが、「痛い」思いを実感したばかりのボクには実にリアルな作品群でした。2025-no105-1178 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.28

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年9月26日(金)「オッ!さんぽ リハビリは楽し(笑)。」

「オッ!さんぽ リハビリは楽し(笑)。」 徘徊日記 2025年9月26日(金) 団地あたり 今日は、2025年9月26日の金曜日です。金曜日は右肩骨折のリハビリの日で、朝から病院通いです。病院では作業療法士のオねーさんに30分ほどいじめられる時間があって、痛い目にあうのですが、終わるとスッキリです。 一月前に比べると、ここ数日、めっきり秋風のようなものが吹いてきていて、団地の野原にはつゆ草です。 つゆ草が、ホントに秋の花だったかどうか、実はよくわかっていません。でも、灼熱の夏が過ぎたことは確からしくて、しばらく歩くとヒガンバナです。やっぱり秋です! こっちは、誰が何といっても秋の花でしょう。 で、野菊も咲き始めています。今年初めて菊の花らしきものを見ました。重陽の節句も、お彼岸もとっくの昔に過ぎたんですが、「やっと秋!」 待望の涼しさの到来ですね(笑)。 で、期待はこっちです。団地の緑の世話をしている方によれば「甘柿」だそうです。 期待してしまいますねえ(笑)。団地のなかには数本の柿に気が合って、それぞれ実の数だけでいえば、かなりな豊作です。手の届くところにたくさんなっています。もう少しで食べられそうです。みんなの柿ですが、まあ、一つ、二つなら叱られることもないでしょう(笑)。 その下に咲いていたのがこれ、朝顔です。 だから、あなたの出番は終わったんですよ。まあ、そういう気分ですが、百日紅も芙蓉の花も、まだまだ元気です。 体の具合も、痛いには痛いのですが、回復に向かっているというだけで元気が出ますね。リハビリは、やっぱり帰りが楽しいです。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.09.27

コメント(1)

-

週刊 読書案内 石垣りん詩集「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」(童話屋)

石垣りん詩集「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」(童話屋) 病院から帰ってきて、なんとなく茨木のり子が気にかかって読み始めていると、励ましのメッセージを送ってくれる昔なじみの、まあ、ボクよりちょうど一回り年上の女性に「答」という詩を送るとこんな返事がきました。 良いねえ。わたしも茨木のり子大好きです。詩集とか対談集とかもある。他には石垣りん。でもこの詩は知らない。しみじみ心を打つ詩ですね。わたしも今回の原因不明の脳病になって初めて具体的に寂しいとか死とかを感じています。そして今やっと95歳で亡くなった父の孤独や、好きではなかった義母の寂しさなんかを思い出しています。今ならもっと寄り添えたと思うし、もっとそばに居てどんな話でもそう言っている心を思いやれたやろにと思います。 お調子者のシマクマくんですが、「そうか、石垣りんか。」と思いついて、退院後初めて行った市民図書館で、どうせならという気持ちで石垣りんの最初の詩集「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」(童話屋)を借り出して読み始めました。 石垣 りんは1920年(大正9年)、東京で生まれて、1934年(15歳)、高等小学校を卒業と同時に、当時の日本興業銀行に事務見習いとして就職し、1975年 、55歳の年に定年退職するまで働き続けた女性です。 まず、この詩集の「あとがき」です。 あとがき 今度あることからたくさんの人のお世話になって、通常なら風呂敷か鰹節のひとつもくばって祝いとするところなのですが、何かこう、私に似つかわしい気持のあらわしかたはないものか、と自分の内面をのぞいてあれこれ物色したのですが、貧しい台所で、ご馳走したくてもわずかに書きためた詩稿があるばかり。 長いあいだ生きてきて、たくわえらしいものはただのこれだけだつたのか、と思い知らされました。 でもまあこれで、ひとつひとつの膳部をそろえて見よう、とそんなこころづもりで編集にとりかかつてはみましたものの、読み返してみると、鮮度の落ちた魚や野菜を人にすすめるような申し訳なさが先に立ちます。 けれど友だちは、そんな私をはげまして、喜んで受け取つてくれるかも知れないのです。 いい気な話ですが、私はそうしてくばるのに必要な部数を、もうすこしふやして刷りました。 機関誌などを通じて間接に知ってもらうことの出来た、働く仲間の誰かが、貴重な労賃をさいて私の詩集のために支払ってくれるかもしれないからです。私はそのかたに前もつてここでお礼を申し上げ、ここに書かれたものの中のどれかひとつでも、そのかたの心にとどまることができればしあわせだと思つております。 一九五九年九月 石垣りん これが、小卒で銀行の事務員さんとして働いてきた女性が、戦中から戦後の社会を、家族の生活を支える働き手として暮らし、その生活の中で書きためた詩を世間に差し出し、詩人石垣りんになった始まりの挨拶です。39歳です。 ボクに出来るのは彼女の10代からの暮らしと、その社会を思い浮かべることだけですが、 ここに書かれたものの中のどれかひとつでも、そのかたの心にとどまることができればしあわせだ に、ハッとさせられますね。お読みになればおわかりだと思いますが、彼女の詩を支えているのは生活者の倫理です。働いて暮らす、貧しい親兄弟、家族を支える。小学校を卒業して、以来、40年間、働きづつけた彼女の「ことば」を育てたのは、日々の「労働」以外のなにものでもありません。「労働」として商品化された日々の生活が詩人の論理を育て、詩人の誇り高い思想を産んだのです。 彼女の人間に寄り添う優しさや、社会に対する厳しさを、その詩のことばから読み取るに際して、その事実を忘れては話にならないというのが、ボクの実感です。 で、彼女が詩人としての出発に際して、巻頭に掲げた最初の詩がこれです。 原子童話 石垣りん戦闘開始二つの国から飛び立った飛行機は同時刻に敵国上へ原子爆弾を落としました二つの国は壊滅しました生き残った者は世界中に二機の乗組員だけになりました彼らがどんなにかなしくまたむつまじく暮らしたか―それは、ひょっとすると新しい神話になるかもしれません。(一九四九・九) 戦中から戦後の社会を「働く女性」として生きた詩人の心の底あった平和への思いが、70数年後の今、異様なリアリティを持って響いてくる詩ですね。「原子童話」とアイロニーを込めて題した詩の、当時、20代の女性のことばを嚙みしめなおす時がやってきている気がする昨今ですが、いかがでしょう。 この詩集に載せられた詩の案内はもう少し続きますが。今日のところはここまでということで、あしからずです(笑)。 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.27

コメント(3)

-

エマニュエル・クールコル「ファンファーレふたつの音」キノシネマ神戸国際no45

エマニュエル・クールコル「ファンファーレふたつの音」キノシネマ神戸国際 ここの所のキノシネマ、納得作品連発!(笑) です。今日はエマニュエル・クールコルというフランスの監督の「ファンファーレふたつの音」という作品です。 フランスの田舎、なんだかわびしい炭鉱町のブラスバンドに集まったオッちゃん、オバちゃんのお話でした。 まず、音楽映画としてよくできていて、出だしのベートーヴェンで一気に引き込まれました。 で、その後、立派なオーケストラの演奏だけではなくて、町のブラスバンドの練習風景もサイコー!(笑)です。 廃れゆく炭鉱町のブラスバンドです。制服だけは、昔ながらなんでしょうね、妙に立派なのですが、一人去り、また、一人去り、作業場が閉鎖され、田舎町の行政からは見放され、「でも、わしら、音楽好きやけんね!」(何弁やねん?)という人たちが集まってブカブカ、ドンドン、音を鳴らしているシーンは、一度でも(まあ、ボクにはそういう経験はありませんが)ブラスバンドとか経験なさったことのある方にはご覧になることをおススメします。音楽性云々以前に、音楽の好きな人間の集まりなんですよね。 で、二つ目は、そのブラスバンドでトロンボーンを吹いている男なのですが、給食センターで働いてはいるものの、妻子には出ていかれ、なんだか不機嫌そうな顔でジミーといういかついやつが登場します。で、彼の前に、突然現れたのが世界的指揮者の兄ティボ(バンジャマン・ラベルネ)です。「弟よ、骨髄移植のドナーになってくれ!」「誰が、弟やねん!」 まあ、何もわからない子供の頃に別れ別れになったみなしご兄弟の再会だとはわかるのですが、世界的な兄の突然の登場に翻弄されながらも、あくまでも正直に生き続ける、この弟ジミーを演じているピエール・ロッタンという、実に粋な俳優さんに鷲摑みでした。 まあ、俳優さんとかの好みは人それぞれでしょうが、ボクはこのタイプの俳優さん、好きですねえ(笑)。 で、映画はラストが「ボレロ」ですからね。まあ、文句なしに拍手!でした。 ここからは、チョー・ネタバレですが、書かずにいられないので・・・ ラスト・シーンは見せて、聞かせましたよ。兄の最後のコンサートの舞台での見事な演奏がまずあります。で、それが終わって、カーテン・コールという、その時に、客席に陣取っていた炭鉱バンドの面々がジミーの指揮で、ブカカブカドンドンじゃなくて、だって、下手くそなんですから(笑)、合唱のボレロの始まりでした。もちろん、最後は舞台上のオーケストラとの見事なアンサンブルでしたが、しびれるラストでした。拍手! 役者もですが、映画の作り方がしゃれてますね。ベートヴェンで始めてボレロですから、まあ、ハズレなしとはいうもののお見事でした。監督・脚本 エマニュエル・クールコル製作 マルク・ボルデュール ロベール・ゲディギャン脚本 イレーヌ・ミュスカリ撮影 マクサンス・ルモニエ美術 ラファエル・マテ衣装 クリステル・ビロ編集 ゲリック・カタラ音楽 ミシェル・ペトロシアンキャストバンジャマン・ラベルネ(ティボ・デゾルモ)ピエール・ロッタン(ジミー・ルコック)サラ・スコ(サブリナ)ジャック・ボナフェクレマンス・マサールアン・ロワレチャーリー・ネルソンジョニー・モントレイユ2024年・103分・G・フランス原題「En fanfare」2025・09・20・no131・キノシネマ神戸国際no45追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.26

コメント(1)

-

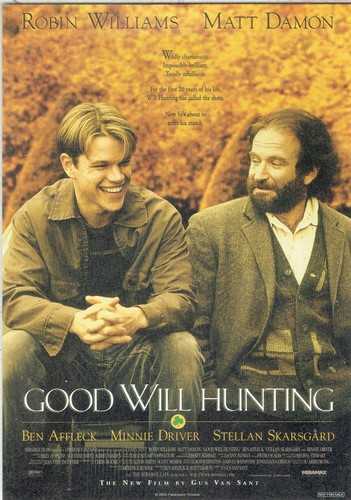

ガス・バン・サント「グッド・ウィル・ハンティング 旅立ち」キノシネマ神戸国際no43

ガス・バン・サント「グッド・ウィル・ハンティング 旅立ち」キノシネマ神戸国際 「90年代名作上映〈Filmarks 90’s〉」という企画でリバイバル上映されていた作品です。若かりし日のマット・デイモンです。「ええー、マット・デイモンやん。これ、見たん?かわいいやろ(笑)。」 見終えて劇場でいただいた上のカードを見せて報告すると同居人が羨ましがっていました。見たのは監督がガス・バン・サント、脚本がマット・デイモン、ベン・アフレックの「グッド・ウィル・ハンティング 旅立ち」です。脚本のお二人が共演していらっしゃいます。カッコいいです(笑)。 今さらなので、ストーリは追いませんが、英語の題名は「Good Will Hunting」です。で、マット・デイモン演じる主人公の青年の名前が Will Huntingで、その名前の頭にGood がついているわけですから、「いい奴ウィル!」という感じのようなのですが、英語を素人訳すれば、「いい心をハンティング」 だから、まあ、こころ探しというか、自分探しというかのドラマともいえるわけで、映画を見ると両方でいけそうです。 ついでに言えば「旅立ち」は邦題用についている言葉で、いかにも日本的で、見終えて、まあ、そういうわけでウィルは旅立ったんだよなあ、チャンチャン!拍手! まあ、そういうふうに見てくださいと促されているようで、ちょっと引っかかりましたが、友達のチャッキーの「お前は、お前の道を!」という、見ているこっちが打ち震える名場面があって、その結果、ウィルが出発したことは事実なわけですが、恋人スカイラーとの抱擁を期待してエンドロールを見続けていても「道」が続くばかりのラスト・シーンで、ただのハッピーエンディングじゃなかったところにこそ、この映画の監督や脚本の「深さ」を感じて、納得でした。拍手! これが、カウンセラーとしてウィル君(マット・デイモン)とぶつかり合ったお医者さん(ロビン・ウィリアムズ)とのツーショット写真です。ロビン・ウィリアムズは後年、自ら命を絶ってこの世を旅立ったそうですが、味わい深い演技でした。拍手! 余談ですが、この映画のころ、天才的な科学者や芸術家について高機能自閉症とかいう用語によって、その社会生活における奇矯性がやたら取りざたされたことがありました。その後、「発達障害」とか「人格障害」とかいう言葉が「不登校」とか「登校拒否」とかいうことの代わりに、わかったように使われていくのですが、この映画は旅立ちを目の前にして突然この世から去った、Yくんのことを哀しく思い出させてくれた作品でした。本当にこころにしみるいい作品ですね。拍手!監督 ガス・バン・サント脚本 ベン・アフレック マット・デイモン撮影 ジャン=イブ・エスコフィエ美術 メリッサ・スチュワート衣装 ベアトリス・アルナ・パーストル編集 ピエトロ・スカリア音楽 ダニー・エルフマン主題歌 エリオット・スミスキャストロビン・ウィリアムズ(ショーン・マクガイヤ・精神科医)マット・デイモン(ウィル・ハンティング・天才不良少年)ベン・アフレック(チャッキー・サリバン・マブダチ)ステラン・スカルスガルド(ジェラルド・ランボー・数学者)ミニー・ドライバー(スカイラー・恋人)ケイシー・アフレック(モーガン・ダチ)コール・ハウザー(ビリー・ダチ)1997年・127分・アメリカ原題「Good Will Hunting」2025・09・17・no129・キノシネマ神戸国際no43追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.25

コメント(1)

-

週刊 読書案内 黒田三郎 「夕方の三十分」・「九月の風」詩集「小さなユリと」より (「黒田三郎詩集」思潮社より)

黒田三郎 「夕方の三十分」・「九月の風」 詩集「小さなユリと」より (「黒田三郎詩集」思潮社) 戦争から帰ってきた詩人が戦後を生きるなかで磨き上げていったことばとによって描かれた詩の中で、否応なく時代とその中の生活を描きながら、「生のままのことば」の飾らない美しさが忘れられない詩集が「小さなユリと」ですが、その中から二つ、「夕方の三十分」と「九月の風」です。 「夕方の三十分」 黒田三郎コンロからご飯をおろす卵を割ってかきまぜる合間にウィスキーをひと口飲む折り紙で赤い鶴を折るネギを切る一畳に足りない台所につっ立ったままで夕方の三十分僕は腕のいいコックで酒飲みでオトーチャマ小さなユリの御機嫌とりまでいっぺんにやらなきゃならん半日他人の家で暮らしたので小さなユリはいっぺんんいろんなことを言う「ホンヨンデェ オトーチャマ」「コノヒモホドイテェ オトーチャマ」「ココハサミデキッテテェ オトーチャマ」卵焼きをかえそうと一心不乱のところあわててユリが駆けこんでくる「オシッコデルノー オトーチャマ」だんだん僕は不機嫌になってくる化学調味料ひとさじフライパンをゆすぶりウィスキーをがぶりとひと口だんだん小さなユリも不機嫌になってくる「ハヤクココキッテヨォ オトー」「ハヤクー」かんしゃくもちのおやじが怒鳴る「自分でしなさい 自分でェ」かんしゃくもちの娘がやりかえす「ヨッパライ グズ ジジイ」おやじが怒って娘のお尻をたたく小さなユリが泣く大きな大きな声で泣くそれからやがてしずかで美しい時間がやってくるおやじは素直にやさしくなる小さなユリも素直にやさしくなる食卓に向かい合ってふたり座る 「小さなユリと」の二人暮らしを、病床の妻が病院で思いやるすがた、小さなユリと二人で妻を思いやる日々があります。 九月の風 黒田三郎ユリはかかさずピアノに行っている?夜は八時半にちゃんとねてる?ねる前歯はみがいてるの?月曜の午後の病院の面会室で僕の顔を見るなりそれが妻のあいさつだ僕は家政婦ではありませんよ心の中でそう言って僕はさり気なく黙っている。うん うんとあごで答えるさびしくなる言葉にならないものものがつかえつかえのどを下がってゆくお次はユリの番だオトーチャマいつお酒飲む?沢山飲む?ウン飲むけど小さなユリがちらりと僕の顔を見る少しよ夕ぐれの芝生の道を小さなユリの手をひいてふりかえりながら僕は帰る妻はもう白い巨大な建物の五階の窓の小さな顔だ九月の風が僕と小さなユリの背中にふく悔恨のようなものが僕の心をくじく人家にはや電灯がともり魚を焼く匂いや揚げ物の匂いが路地に流れる小さなユリに僕は大きな声で話しかける新宿で御飯たべて帰ろうね ユリ 詩集「小さなユリと」(1960 昭森社) 黒田三郎といえば「すこしよ」と答えたユリのことが忘れられない方も多いのではないでしょうか。さみしく哀しい生活を描きながら、読む人間の境遇や年齢をとわず励ますことができる詩を残した詩人ですね。 この年になって読み返して驚きなおしています。2025-no090-1163 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.24

コメント(1)

-

芳賀薫「風のマジム」キノシネマ神戸国際no44

芳賀薫「風のマジム」キノシネマ神戸国際 ここの所、毎日のようにキノシネマです。韓国映画の「最後のピクニック」とマット・デイモンの「グッド・ウイル・ハンティング」も、ボクのなかでは連発でクリーン・ヒット!だったので、「よーし、日本映画も!」と期待してやってきました。 芳賀薫という監督の「風のマジム」という作品です。 原田マハという人気作家の同名作品の映画化のようでした。主人公が伊波まじむという女の子で、NHKの「トラの翼」とかいう連続ドラマの主人公役で、これまた人気らしい伊藤沙莉という女優さんが演じていて、まあ、そのせいもあってでしょうね、映画館についてみると、結構な数のお客さんで、前から3列目で見ました。 ボクは、「おはなはん」とか「旅路」以来(いつのはなしやねん?)、大人になってから、NHKの連続ドラマとか見たことがないので知りませんが、で、知らないでいうのもなんですが、主人公のマジムちゃんを演じている伊藤沙莉ちゃんという女優さんは、初めて見て、素なのか演技なのかわからないヘタクソぶりが、かえって、結構面白かったですね。お話もNHKみたいでいいお話でした。 でも、登場人物といえば、ボクが目を瞠ったのは、マジムちゃんお母さん役が「さびしんぼう」の富田靖子さんだったことで、オバーちゃんの高畑淳子さんには驚いたりしませんでしたが、そっちは「あわわ!」でしたね。つくづく時が経ってしまったことをかみしめながら見ました。「さびしんぼう」って、80年代ですからねぇ・・・。 映画は、沖縄の、その向こうにある南大東島の町おこしといというかで、特産品のサトウキビから作るラム酒の製造を企画する、まあ、思いつき少女の、なんだか中学校の学芸会のような奮闘ぶりが「ガンバレ!」だったのですが、実はこのラム酒です。 我が家では数年前からお菓子用のお酒として愛用していたようで、帰ってきてチッチキ夫人に映画の話をしていると「これでしょ。」と出てきて驚きました。 裏のラベルが見えますかね?お酒の名前は「風のマジム」ではなくて「CORCOR」ですが、産地が南大東島村ですね。 で、ついでに言えば、ボクは南大東島の風景が映ることを期待してもいたのですが、どうも、撮影は沖縄本島のようで南大東島の写真はなかったんじゃないでしょうか。そのあたりが、ちょっと、期待外れでした。監督 芳賀薫原作 原田マハ脚本 黒川麻衣 撮影 安岡洋史編集 齋藤任左音楽 高田漣主題歌 森山直太朗キャスト伊藤沙莉(伊波まじむ・契約社員)富田靖子(伊波サヨ子・母)高畑淳子(伊波カマル・祖母豆腐屋)染谷将太(後藤田吾郎・バーテン)なかち(仲里一平・南大東島の同級生)下地萌音(仲里志保・一平の妻)肥後克広(東江大順・南大東島の商工会長)小野寺ずる(知念冨美枝・まじむの同僚)滝藤賢一(瀬名覇仁裕・沖縄の醸造家)尚玄(儀間鋭一・上司)シシド・カフカ(糸数啓子・上司)川田広樹(友利・上司)眞島秀和(朱鷺岡明彦・東京の醸造家)2025年・105分・G・日本2025・09・18・no130・キノシネマ神戸国際no44追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.23

コメント(1)

-

極私的アーカイブ パルシネマ新公園 2021年

極私的アーカイブ パルシネマ新公園 2021年※それぞれの題名かチラシをクリックしていただければヘボ感想記事に行けると思います。2021・03・16 ブライアン・ヘルゲランド「ROCK YOU!」 パルシネマno342021・03・16 ガース・ジェニングス「SING シング」 パルシネマno352021・05・03 アレクシス・ミシャリク「シラノ・ド・ベルジュラックに会いたい!」 パルシネマno362021・05・03 マウロ・リマ「マイ・バッハ」 パルシネマno372021・06・01 マルクス・H・ローゼンミュラー「キーパー ある兵士の奇跡」 パルシネマno382021・06・01 カロリーヌ・リンク「ヒトラーに盗られたうさぎ」 パルシネマno392021・06・15 河瀬直美「朝が来る」 パルシネマno402021・06・15 キム・ドヨン「82年生まれ、キム・ジヨン」 パルシネマno41※この年はパルシネマは8本。4回しか行かなかったんですね。追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.22

コメント(1)

-

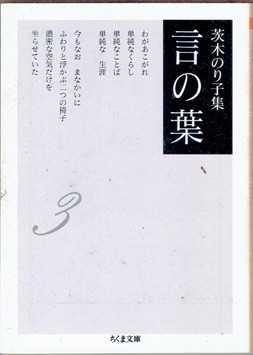

週刊 読書案内 茨木のり子「あのひとの棲む国―F・Uに―」(「言の葉3」(ちくま文庫)より)

茨木のり子「あのひとの棲む国―F・Uに―」(「言の葉3」(ちくま文庫)より) あのひとの棲む国 ―F・Uに―あのひとの棲む国それは人肌を持っている握手のやわらかさであり低いトーンの声であり梨をむいてくれた手つきでありオンドル部屋のあたたかさである詩を書くその女(ひと)の部屋には机が二つ返事を書かねばならない手紙の束が山積みでなんだかひどく身につまされたっけ壁にぶらさげられた大きな勾玉(まがたま)がひとつソウルは奨忠洞(チャンチュンドン)の坂の上の家前庭には柿の木が一本今年もたわわに実ったろうかある年の晩秋我が家を訪ねてくれたときは荒れた庭の風情がいいとガラス戸越しに眺めながらひっそりと呟いた落ち葉かさこそ掃きもせず花は立ち枯れ荒れた庭はあるじとしては恥なんだが無造作をよしとする客の好みにはかなったらしい日本語と韓国語ちゃんぽんで過ぎこしかたをさまざま語りこちらのうしろめたさを救うかのようにあなたとはいい友達になれると言ってくれる率直な物言い楚々とした風姿あのひとの棲む国雪崩のような報道も ありきたりの統計も鵜呑みにはしないじぶんなりの調整が可能である地球のあちこちでこういうことは起こっているだろうそれぞれの硬直した政府なんか置き去りにして一人と一人のつきあいが小さなつむじ風となって電波は自由に飛びかっている電波はすばやく飛びかっている電波よりのろくはあるがなにかがキャッチされなにかが投げ返され外国人を見たらスパイと思えそんなふうに教えられた私の少女時代には考えられもしなかったもの 茨木のり子を、なんとなく読み返していると、今の世相を思い浮かべてしまう。大切だったはずの何かが忘れられていくのは時の流れのせいだろうか。日の丸の小旗を振って、文字通り、無我夢中で、自分の国をたたえた少女が、隣の国で暮らしている人たちと友達になることの大切さに気づくのに50年ほどの歳月が必要だったことを晩年の詩が語っている。やっぱり忘れてはいけないことが語られているのではないだろうか。2025-no087-1160 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.22

コメント(1)

-

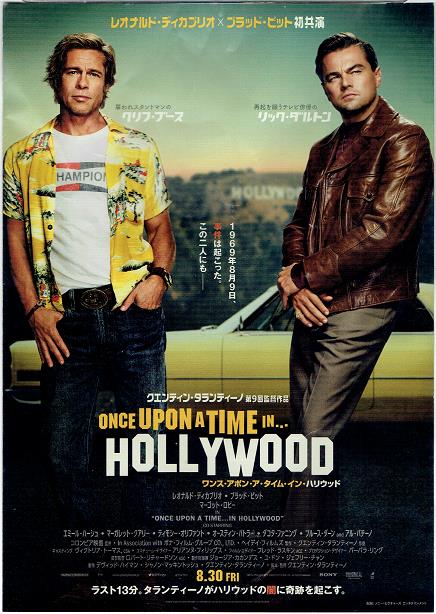

極私的アーカイブ パルシネマ 2020年

極私的アーカイブ パルシネマ 2020年※それぞれの題名かチラシをクリックしていただければヘボ感想記事に行けると思います。 2020・01・22 クエンティン・タランティーノ「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」 パルシネマno182020・01・22 カルロス・ロペス・エストラーダ「ブラインドスポッティング」 パルシネマno192020・02・03 キウェテル・イジョフォー「風をつかまえた少年」 パルシネマno202020・02・03 ナディーン・ラバキ―「存在のない子供たち」 パルシネマno212020・02・17 ダニー・ボイル「イエスタデイ」 パルシネマno222020・02・17 リドリー・スコット「テルマ&ルイーズ」 パルシネマno232020・06・12 デビッド・フランケル「ワン チャンス」 パルシネマno242020・06・12 沖田修一「南極料理人」 パルシネマno252020・07・24 マイケル・エングラー「ダウントン・アビー」 パルシネマno262020・07・24 是枝裕和「真実」 パルシネマno292020・08・03 タイカ・ワイティティ「ジョジョ・ラビット」 パルシネマno27 2020・08・03 マイク・ニューウェル「ガーンジー島の読書会の秘密」 パルシネマno282020・09・04 キム・ソンホ「お料理帖」 パルシネマno302020・09・04 常盤司郎「最初の晩餐」 パルシネマno312020・09・25 是枝裕和「歩いても 歩いても」 パルシネマno322020・09・25 原田眞人「駆込み女と駆出し男」 パルシネマno33※2020年にパルシネマで見た映画です。日付とナンバーに前後があるのは感想を書いた順番で混乱しているからですね(笑)。追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.21

コメント(1)

-

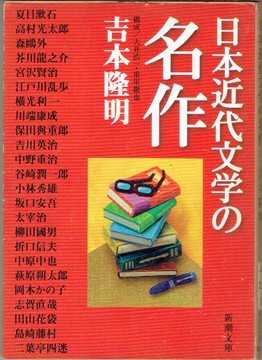

週刊 読書案内 吉本隆明「日本近代文学の名作」(新潮文庫)

吉本隆明「日本近代文学の名作」(新潮文庫) 吉本隆明全詩集をパラパラと読み返していて、思い出した本です。実はシマクマくんが時々お出会いする若い人に「近代文学って…?」とおっしゃる20代の方がいらっしゃいます。高校の国語の教科書から夏目漱石とか森鴎外とかいう有名どころさえ姿を消しつつある昨今ですから、仕方がない疑問なのですが、長年「羅生門」で始まり、「こころ」と「舞姫」で三年間を終えるという高校の国語科の教員稼業で暮らしてきたゴジラ老人には、ちょっとさみしいわけで、思い出したのがこの本です。 二〇〇〇年の4月から一年間、毎日新聞の文化欄に掲載された、当時、76歳だった詩人、吉本隆明の近代文学案内とも言うべき作家論です。 夏目漱石の「こころ」から、森鴎外「高瀬舟」、芥川龍之介は「玄鶴山房」。で、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」から、谷崎の「細雪」。川端康成の「雪国」、太宰は「斜陽」で、最後は二葉亭四迷に戻ります。 いかにも吉本隆明という論点で捉えられていて、まあ、文学史的「ふつう」に対しては、いかにも、吉本的読みとして対峙していてハッとさせられる独特な批評の集積です。 文芸批評というジャンルが廃れてしまった今日この頃の風潮の中で、はたして、若い方たちが面白がってお読みになれるかどうか見当がつきませんが、吉本隆明とか江藤淳を手掛かりに漱石から順に近代文学とかを読んできた老人がおススメできるのは、まあ、こういう本ですね。 吉本隆明って? まあ、そういう、シンプルな人達にこういう人です。と紹介するにはちょうどいいかなと、ちょっと長いですが「はじめに」を引用します。はじめに(P1~3) この本の成り立ちについて、大切なことを記しておきたいとおもう。日本の近代文学の名作について、わたしが語り、毎日新聞学芸部の大井さん、重里さんが、話の要約を構成するという形で、この本の内容は構成された。わたしの眼の視力がおぼつかないというのがこの形式をとった理由だ。俄かに視力が激減して、原稿用紙のマスメを埋める自信がなかったのでこの方式をとって頂いた。両氏にはたくさんの協力と労力をおかけしたので、この本は両氏とわたしの共著といった方がふさわしいとおもう。も一度わたしの方で、最小限の補筆をさせてもらった。わたし自身が書いた項目が二つくらい混っているが、できるかぎり両氏の構成文をこわさないようにというのは、わたしの両氏にたいする心構えだった。それ以外には両氏の協力と労力にたいする感謝をあらわす方法がなかったからだ。 俄かの視力減退はひどいもので、じぶん字句を訂正したのに、その字を問われるとじぶんでわからないで困ってしまう、という状態から出発して、両氏の手数をどれだけわずらわせたか測りしれない。そしてわたしも(たぶん両氏の方も)次第に要領をおぼえて、少しずつさぎょうがらくになっていった。 中略 名作の個々の作品と作者は両氏の選択されたもので、わたしのわがままで落としていただいた項目は一つある。また、わたしが面識があったり、親疎の感じがまだ生々しくて、とうてい公正を期することができないため、無用の気遣いをせざるをえない第一次戦後派以後の作家と作品については、両氏の許しを得て項目を変更させて頂き、太宰治のところから逆位折り返すことになった。ひと度死んだのち蘇った作家や作品でないと名作とか古典とか呼ぶことは、大へん難しい。また強いてそう決め込んでも著者(たち)の主題に左右されることになるのは確実だとおもう。それを避けたかった。そんな意味でも、この本に挙げた項目の作品と作者は、どんな立場の読者でも、近代日本の名作と呼んで肯定してもらえるとおもっている。 わたしごとを言わしてもらえれば、これほど啓蒙量が多い文章を数枚で書き、しかも自分らしさを失わないという課題に挑んでみたのは初めてで随分勉強になった。成功したとは言えないとしても、この程度に出来たのは両氏の協力と労力の賜(たまもの)だとおもう。後略二〇〇一年三月 吉本隆明 ボクは現在71歳です。この発言をしている吉本隆明は76歳くらいですね。20代の頃のボクにとって、はるか彼方に立っている存在として吉本隆明は登場しましたが、2012年に亡くなって13年、この本を書いている吉本隆明の「老い」を実感する場所まで、ボク自身がやってきていることに、何とも言えない切なさを感じますが、一人一人の作家や、作品について語る批評の言葉に籠っているのは、ボクが読んできた吉本隆明らしい角度のついたぶあつさです。やっぱり、読み応えありましたよ(笑)。 中でも面白かった谷崎や漱石についての文章は、別の案内で紹介したいと思いますが、とりあえず目次を貼っておきます。ナカナカ、独特な近代文学ラインアップですよ。目次夏目漱石『こころ』高村光太郎『道程』森鴎外『高瀬舟』芥川龍之介『玄鶴山房』宮沢賢治『銀河鉄道の夜』江戸川乱歩『陰獣』横光利一『機械』川端康成『雪国』保田與重郎『日本の橋』吉川英治『宮本武蔵』中野重治『歌の別れ』谷崎潤一郎『細雪』小林秀雄『無常ということ』坂口安吾『白痴』太宰治『斜陽』柳田國男『海上の道』折口信夫『日琉語族論』中原中也『在りし日の歌』萩原朔太郎『月に吠える』岡本かの子『花は勁し』志賀直哉『暗夜行路』田山花袋『田舎教師』島崎藤村『春』二葉亭四迷『平凡』構成者後記2025-no102-1175 Ad 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.21

コメント(1)

-

キム・ヨンギュン「最後のピクニック」キノシネマ神戸国際no42

キム・ヨンギュン「最後のピクニック」キノシネマ神戸国際 今日はキノシネマで韓国映画でした。キム・ヨンギュンという、まあ、知らない監督さんの「最後のピクニック」というオバーちゃんが主役の映画でした。 キム・ヨンギュンという監督さんについてネットで調べると、女子バレー・ボールの選手が出てきて驚きましたが、監督は男性でホラーとか撮っている方のようです。 で、今回の映画はホラーではなくてナ・ムニ(ウンシム)とキム・ヨンオク(グムスン)という、韓国では国民的女優だった、で、今ではお二人ともが80歳を越えていらっしゃるという老女優さんが、キンパのお弁当を持って「宝島」の異名を持つ南海(ナメ)という所の絶景の岬に「ピクニック」に出かけるという映画でした。 英語の題名は、ただの「Picnic」ですが、邦題には「最後の」が付け加えられていて、なんだか大きなお世話という気がしましたね。 主人公のお二人は、中学校だかの同級生の親友で、今ではお互いの子ども同士が夫婦でというご関係のオバーさん同士ですが、なぜか、可愛らしいチマ・チョゴリの正装で、ひょっこりソウルにやって来たグムスンさんを気にかけたウンシムさんが故郷、ナメの村に、なんと60年ぶりに帰郷して、グムスンさんの小さな家に逗留するという始まりですが、お二人のお年がお年なのでということでしょうか、お二人の人生という哀しい旅の歩みが次第に明らかになっていき、今、現在の彼女たちの抱えている苦しみもわかってくるわけで、まあ、そういえるかどうかですが、ボクには、実に味わい深いロード・ムービーでした。拍手! 見終えて、数日たつのですが、こうして感想を書こうとチラシに映っているお二人の後ろ姿を見直すと、やっぱり涙がこぼれてしまうのですが、ボク自身が、最近、えらく痛い思いをした体験の直後ということもあってでしょうね、見ているこちらも、いつの間にか70年ほどの思い出を抱えて今を歩んでいることをしみじみと得心させられた作品でした。 ピクニックのお弁当が、キンパ、日本的にいえばお巻きずしで、絶景の丘の上で頬ばっていうセリフが「キムチ、忘れたねえ。」ですからね。もう、涙をこぼすしかないのですが、笑えるんです。まあ、そうはいうものの、お二人が握り合う手と手の表情が浮かんできて、やっぱり涙なんですけどね(笑)。 まあ、余談ですが、以前、「プラン75」とかいう日本映画で倍賞千恵子さんの哀しい後ろ姿を見たことがありますが、あの映画にはない明るさというか、後味というかがこの映画のすばらしさだと思いましたよ。 監督もそうですが、やっぱり、大勢登場する老優たちに拍手!ですね。監督 キム・ヨンギュン脚本 チョ・ヒョンミ撮影 クァク・ギョンホ美術 イム・ソンミ編集 キム・ヒョンボム音楽 チョン・ヒョンスキャストナ・ムニ(ウンシム)キム・ヨンオク(グムスン)パク・グニョン(テホ)2024年・114分・G・韓国英題「Picnic」2025・09・15・no127キノシネマ神戸国際no42追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.20

コメント(1)

-

アリアン・ラベド「九月と七月の姉妹」元町映画館no315

アリアン・ラベド「九月と七月の姉妹」元町映画館 自宅の公団住宅が大規模修繕の最中で、カバーに包まれて暗くて暑いという、そのうえ、お彼岸も過ぎようかというのに30度をこえる猛暑の日々ですから、狭いアパートに閉じこもっていることに耐えられないのですが、同居人は辛抱よく暗くて暑い部屋に籠ってお裁縫の一日です。「せっかく買ったんやからクーラーつけたら?」「この暑いのにベランダで仕事してはんのに、室外機から暑い空気出てきたら悪いやん。」 まあ、そういう考え方もあるのでしょうが・・・。 というわけで、生まれつき辛抱の足りないシマクマくんは、右肩骨折のまだ癒えない身の上ながら、装具の暑さをものともせず、今日も元町映画館でした。映画館は涼しいんです(笑)。 で、見たのはアリアン・ラベドという女性監督の「九月と七月の姉妹」という、題名からして意味不明な作品でした。アリアン・ラベド監督はヨルゴス・ランティモスという、ギリシアの、これまた不思議な作品を撮ってきたらしい監督の作品に出ていた女優さんで、且つ、パートナーの女性で、ここの所、撮る側になっている方のようで、この作品が長編デビュー作のようです。 セプテンバーというオネーチャンとジュライという一つ年下の妹の姉妹のお話でした。見終えて、ようやく、15歳の少女の心理サスペンスだったことに気付いて、唖然としました。 あらためて題名を見直すと「September Says」です。映画を見た結果でいえば、「オネーチャンが命令する。」ですね。要するに、映画の始まりからオネーチャンの「ことば」に励まされ、学校でも家のなかでもオネーチャンの言いつけを守り、成長してきた妹がいて、にもかかわらず、15歳の少女には少女なりの意識が育ってくるわけで、オネーチャンの命令との葛藤が生まれるわけで、そのままであれば、まあ、ありがちな姉妹話なのですが、突如、オネーチャンが死んでしまったらどうなるかですよね。 悲哀の中で、複数の意識を生きている15歳の少女が残されるわけですが、それを映像化すれば、本当は一人なのに、複数の登場人物の世界ということになるわけで、虚実のわからない不思議が始まるわけです。 最後のシーンで、妹のジュライこそが、一応、実在で、オネーチャンのセプテンバーが妹の意識の中にいるようになったのを気づかせるシーンを見ていて、まあ、こうなるということがあるということはわからないこともないのですが、こうなったのは、いつ?、どこで?、なぜ? ということを考えざるを得ない映画だったのですが、ちょっと、説明不足というか、監督が、なにを描こうとしているのか、ポカーンでした。 帰ってきて、夕ぐれを過ぎても暑さの和らがない自宅でボーっとしていると「今日のは、面白かったの?」「ううん、意味不明。ボクな、芥川賞やったかであったんやけど、体の中に二人人がおるとか、意識がいっぱいあるとか。結構、流行りなんかもやけど、ボク、そういうの苦手やねん。」「そういうのやったん?」「まあ、ちょっと違うかもやけど、見終えて、やっと、そういうのんやったん?いう映画やった(笑)。」 自分が引き起こしたトラブルのせいで、まあ、事故ではあったようなのですが、命を失ってしまったらしいオネーチャンと残された妹。で、その妹になにが起こったのか、そういうことなのですかねえ。考え込んでも、やっぱりよくわかりませんでした。降参、でした(笑)。監督・脚本 アリアン・ラベド原作 デイジー・ジョンソン撮影 バルタザール・ラブ美術 ローレン・ケリー衣装 サローグ・オハロラン編集 ベッティナ・ボーラー音楽 ジョニー・バーンキャストミア・サリア(ジュライ・妹)パスカル・カン(セプテンバー・姉)ラキー・タクラー(シーラ・母)ニーブ・モリアーティ(ジェニファー)スージー・ベンバ(ダンスのインストラクター)モリー・ニルソン(モリー・ニルソン本人)2024年・100分・PG12・アイルランド・イギリス・ドイツ合作原題「September Says」2025・09・16・no127・元町映画館no315追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.19

コメント(1)

-

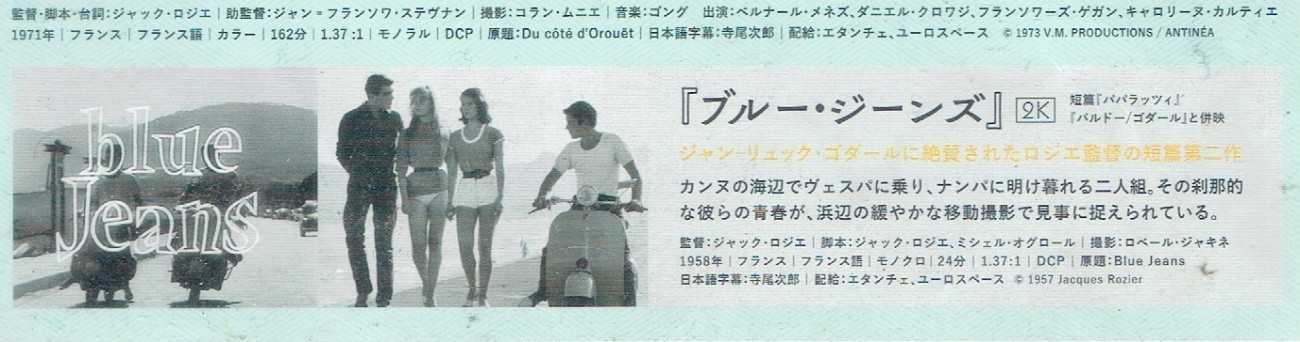

ジャック・ロジエ「オルエットの方へ」元町映画館no314

ジャック・ロジエ「オルエットの方へ」元町映画館 2025年9月13日(土)の元町映画館、まず、ジャック・ロジェ監督のデビュー作(?)、「ブルー・ジーンズ」という短編を見て「アワ?、アワ!」と、アワをくって、ちょっとうろたえましたが、本命は同監督の1970年の作品、「オルエットの方へ」です。「ヴァカンス映画の金字塔!」 チラシの言葉の意味がわからないまま見ましたが、ナルホド、「金字塔!」でしたね。2本立てのもう1本「ブルー・ジーンズ」はオニーチャン2人組でしたが、こちらはオネーチャン3人組です。パリでタイピストをしているジョエル、彼女のお友達でバイト暮らしのカリーン、ジョエルの親戚の娘で、お母さんが別荘を持っているキャロリーヌの3人ですね。ヴァカンスの舞台は、フランスの大西洋に面した海岸地帯の避暑地というのですから、ノルマンディーあたりだろうと思うのですが、まあ、よくわかりません。 3人は10代の終わりか、多分20代の始めくらいの女性で、旅先からハガキを書く相手は家族です。フランスのヴァカンスという、多分、夏の休暇が、これまた、どういうルールで成り立っているのかもよく知りませんが、最初は、ジョエルの職場での様子がしばらく映りますが、9月1日だったかに現地に到着してから、最後に予定を切り上げて帰るまで3週間の日々の3人の暮らしが日付とともに日記のように描かれて映し出されます。ただ、それだけの作品です。 題名にあるオルエットというのが、人の名前かなんかだと思って見始めましたが、別荘のある海岸の近所の村の名前でした。お買い物とかの時に「オルエットの方へ行ってきた」という感じで使われる名前です。だから、まあ、ローカルもはなだしい題名だったんです。 登場人物が年ごろの女の子3人で、舞台が避暑地なわけですからアヴァンチュールというか、まあ、それなりの物語が起こるのを、ちょっと期待していましたが、まあ、ジョエルの職場の上司のジルベールという男性が偶然をよそってやってきて、別荘の庭でテント暮らしを始めるとか、海岸で知り合った、ちょっとカッコいいパトリックというヨット青年のヨットに乗るとか、一応、それらしきことはあるにはありますが、まあ、日々の出来事の一つにすぎません。 笑って、拗ねて、寝て、食べて、海岸ではしゃいで、の日々です。おかしかったのは「寒いから。」といって、押し入れからベビー・ベッドを引っ張り出してきて、そのベッドで布団にくるまって寝たり、「水が冷たいから。」といって海は入ろうとしないシーンとかで、これって脚本あるの?と思い始めると、行き当たりばったりにしか見えないシーンばっかりに見えてきて、中でも、何が、スゴイといって、例えば三人が笑い転げているシーンは、シーンとしては異様にリアルなのに、1960年代のフランスの年ごろの女子が「笑い転げる」ということ以外何も語らないんです。海の波が打ち寄せても、カーテン越しに夕ぐれが迫ってきても、さすが、大西洋だね、打ち寄せてくる波もすごいね、とか、もう夜なのかとか、いうこと以外、映像の外にある、まあ、カメラを構える「意図」というものが何もないとしか思えないすっきり加減、これはスゴイ!ですよ。 ボクは、ここの所「国宝」とか「遠い山なみの光」とか、まあ、監督とか俳優とかが力みかえった作品を見ていたこともあって、ジャック・ロジェって、なんなん?スゴイやん! まあ、そういう映画でしたが、見終えてみると160分を越える長尺作品であったことに気付くという不思議な作品でした。 あっちにあるのか、こっちがそうなのか、映画の本道がどこにあるのか? そのあたりは簡単には言えないと思いますが、今、生きている人間の姿を生のまま映しとって、どうこれ?というふうに差し出して見せているかの映像のシンプルさは、さすが「金字塔」ですね。 まあ、金字塔とかいう批評用語すら、ちょっと恥ずかしいようなものですが、だから、こういう映画のほうがいいんだといいきれるかというと、いや、「遠い山なみ」も、全否定とはちやうやろというわけで、まあ、映画は奥が深いですね(笑)。監督・脚本・編集 ジャック・ロジエ製作 バンサン・マル撮影 コラン・ムニエ編集 オディール・ファイヨ音楽 ゴング デビッド・アレン ジリ・スマイスキャストキャロリーヌ・カルティエ(キャロリーヌ)ダニエル・クロワジ(ジョエル)フランソワーズ・ゲガン(カリーン)ベルナール・メネズ(ジルベール)パトリック・ベルデ(パトリック)1970年・162分・フランス原題「Du cote d'Orouet」2025・09・13・no126・元町映画館no314追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.18

コメント(1)

-

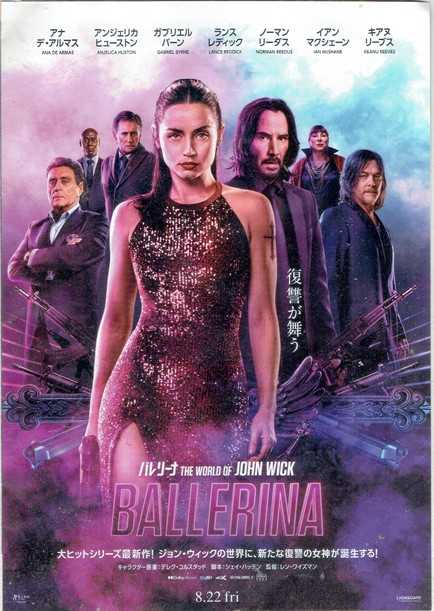

レン・ワイズマン「バレリーナThe World of John Wick」キノシネマ神戸国際no41

レン・ワイズマン「バレリーナThe World of John Wick」キノシネマ神戸国際 今日はキノシネマ神戸国際、復活の日です(笑)。見たのはレン・ワイズマン監督の「バレリーナ」、キアヌ・リーブスがジョン・ウィックとい正体不明(?)の殺し屋を演じて人気になっているらしいシリーズの最新作のようです。 チラシの真ん中にいるアナ・デ・アルマスという女優さんがイヴ・マカロという女性殺し屋を演じて頑張ってました。 初めて見るシリーズなので、まあ、段取りというか、必殺仕置き人とか浮かばないこともないのですが、殺し屋って、そんなお仕事あるの? まあ、そのあたりから(笑)、まったくわかっていないのですが、この手のエンタメのいいところは、1本、はじめから見ていたら、ちゃんとわかるように作ってあるんですね。 で、筋書きは案外シンプルで、分かりよい、今回は「バレリーナ」ですから、白鳥の湖ネタで、オルゴールとか、チャイコフスキーとかが、まあ、小道具です。 物語はお父さんを目の前で殺されてみなしごになってしまった少女イヴが、なぜか、クラシック・バレーと人殺しのモーレツな訓練を耐え、一人前のバレリーナで殺し屋という、まあ、一風変わったキャラに成長し、偶然見つけたお父さんの仇を討ちをうつという展開の中で、これまた殺し屋になっていた、生き別れのオネーチャンと再会しながらも、ふたたび涙の別れ、という、まあ、言ってしまえばありきたりというか、時代劇的というか、古典的ストーリーなのですが、ヨーロッパのどっか、山間の村の住民がみんな殺し屋!とかいう設定の面白さとかもあって、飽きずに見終えました。 こういうドカチャカ映画というのを時々見るとスッとしていいですね。面白かったです(笑)。 シリーズの主役、キアヌ・リーブスのジョン・ウィックが、何の必然性もなく登場して、今回の主役のバレリーナ=イヴ・マカロの窮地を救うところなんて、笑ってしまいそうでしたが「コレでイイのだ!」 で、拍手!でした。監督 レン・ワイズマン脚本 シェイ・ハッテン撮影 ロマン・ラクールバ美術 フィリップ・アイビー衣装 ティナ・カリバス編集 ニコラス・ランドグレン ジェイソン・バランタイン音楽 タイラー・ベイツ ジョエル・J・リチャードキャストアナ・デ・アルマス(イヴ・マカロ)デビッド・カスタニーダ(イヴの父)ビクトリア・コンテ(イヴ・少女時代)アンジェリカ・ヒューストン(ディレクター)ガブリエル・バーン(主宰)ランス・レディック(シャロン)カタリーナ・サンディノ・モレノ(レナ)ノーマン・リーダス(ダニエル・パイン)アバ・ジョイス・マッカーシー(エラ)イアン・マクシェーン(ウィンストン)キアヌ・リーブス(ジョン・ウィック)シャロン・ダンカン=ブルースターロベルト・マーザーカトラチェ・スヨンアンヌ・パリロー2025年・125分・R15+・アメリカ原題「Ballerina」2025・09・12・no124・キノシネマ神戸国際no41追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.17

コメント(1)

-

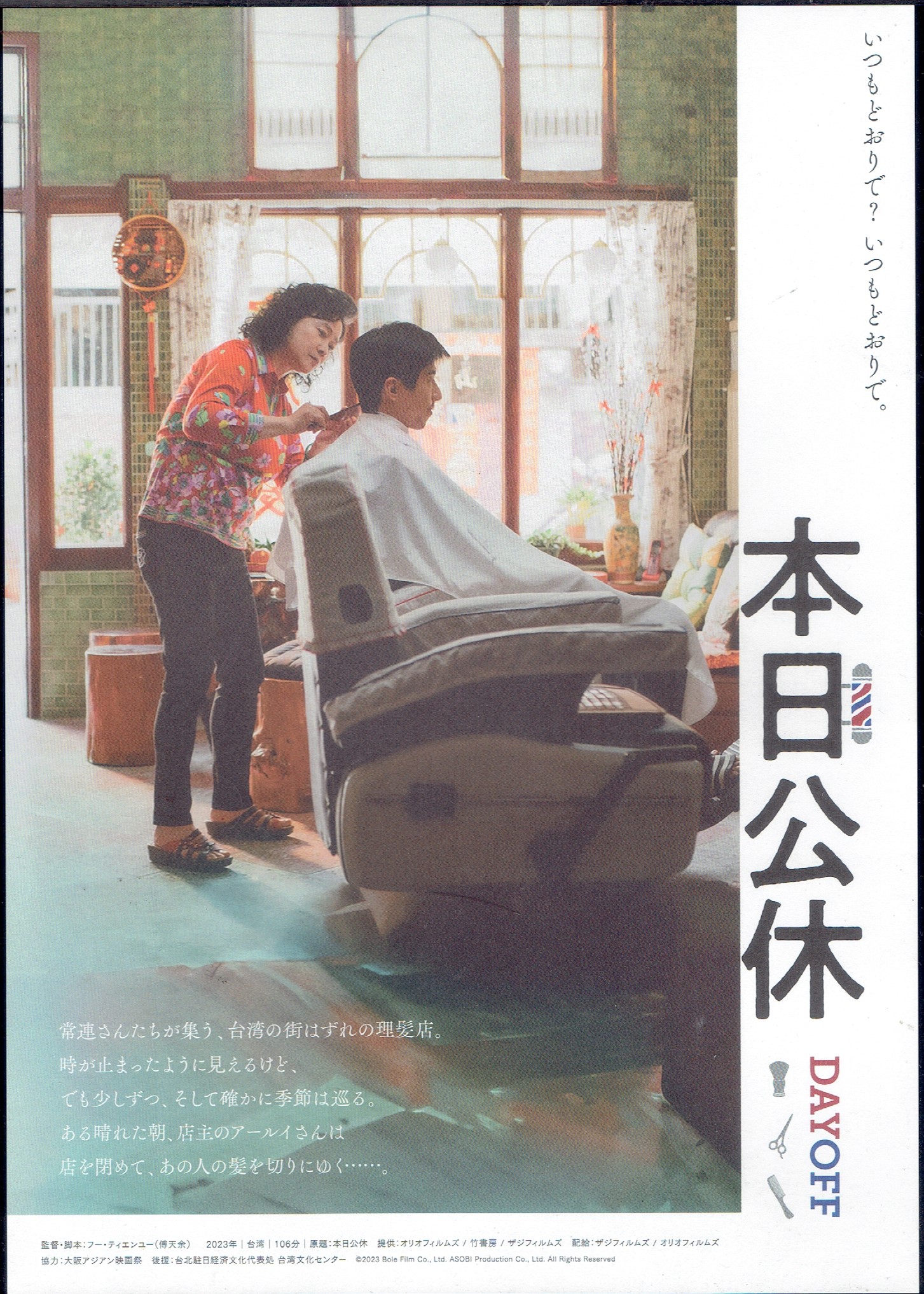

極私的アーカイブ シネリーブル神戸 2024年 10月・11月

極私的アーカイブ シネリーブル神戸 2024年 10月・11月※それぞれの題名かチラシをクリックしていただければヘボ感想記事に行けると思います。2024・10・02 フー・ティエンユー「本日公休」 シネリーブル神戸no2722024・10・04 スティーブン・ダルドリー「リトル・ダンサー」 シネリーブル神戸no2732024・10・14 ヌリ・ビルゲ・ジェイラン「二つの季節しかない村」 シネリーブル神戸no2742024・10・23 空音央「HAPPYEND」 シネリーブル神戸no2752024・10・25 閆非・彭大魔「抓娃娃(じゅあわわ) ―後継者養成計画」 シネリーブル神戸no2762024・10・26 アンソニー・チェン「国境ナイトクルージング」 シネリーブル神戸no2882024・11・03 ファイト・ヘルマー「ゴンドラ」 シネリーブル神戸no2772024・11・05 ローレン・ハダウェイ「ノーヴィス」 シネリーブル神戸no2782024・11・08 森井勇佑「ルート29」 シネリーブル神戸no2792024・11・11 パブロ・ベルヘル「ロボット・ドリームズ」 シネリーブル神戸no2802024・11・19 マイケル・ラドフォード「イル・ポスティーノ」 シネリーブル神戸no2812024・11・30 マキシム・ラッパズ「山逢いのホテルで」 シネリーブル神戸no282※映画館の後ろのナンバーは「シネリーブルでお昼寝」の通算数です。追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.16

コメント(1)

-

ジャック・ロジエ「ブルージーンズ」元町映画館no313

ジャック・ロジエ「ブルージーンズ」元町映画館 2025年、9月13日土曜日、ついに、「元町映画館でお昼寝」、復活!です。 元町映画館では、先日見た「リンダリンダリンダ」の感想で書きましたが、高校生だった頃、女の子バンドをやっていて、文化祭でシマクマくんにブルー・ハーツを歌わせてくれた、通称リョウチンが働いています。で、本日、無事、再開でした。「アンネ、リンダリンダ見たんやけど、ちょうどあの頃の映画やんな、リョウチン見てたん?」「モチロン!ですよ。だから、まあ、ブルー・ハーツだったんすよ。」「ヤッパリ!」「10数年ぶりに、伏線回収!できましたね(笑)。」「うん、何にも知らんかったなあ(笑)」「で、そのケガ、なにしてたんすか?」「うん、山ん中の坂道で、バイクからコロゲテン。」「もう、年なんすから、調子こいたらダメっすよ。」「ハアーイ!(笑)」 で、見たのが伝説のジャック・ロジェ2本立てです。1本目は「ブルージーンズ」という、1958年ですから、はじまりのジャック・ロジェ!でした。 20分ほどの白黒作品で、ヴェスパというんだそうですが、ようするにスクーターを乗り回しているニーちゃん二人がカンヌだかどこかの海岸で女の子をナンパして回るという、ただそれだけの作品でした。 ボクは「60年代かな?」 とか思いながら見ていたのですが、50年代でした。10代の終わりくらいでしょうかね。もう、ただのはた迷惑でしかないヤリタイ!が画面で躍動しています。こんなやつ、いたんですね(笑)。 二人を追いかけながらカメラを回している人がいることを、フト思い浮かべると笑えます。このリアリティはスゴイ!ですね。 なんか、いいものを見ちゃいました。拍手!監督・脚本・編集 ジャック・ロジエ脚本 ミシェル・オグロール撮影 ロベール・ジャキネ1958年・22分・フランス英題「Blue jeans」2025・09・13・no125・元町映画館no313追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.16

コメント(1)

-

石川慶「遠い山なみの光」シネリーブル神戸no326

石川慶「遠い山なみの光」シネリーブル神戸 今日は2025年9月10日です。シネリーブル神戸です。三日連続です(笑)。映画館でお昼寝復活4本目です。見たのは、話題作にして、問題作、石川慶監督が、ノーベル賞のカズオ・イシグロの原作を映画化した「遠い山なみの光」です。 満を持して、といいたいところですがちょっと違います。ボクが贔屓にしている映画館、シネ・リーブルで、先週までは復活初日に見た「リンダ」が一番人気だったそうですが、9月5日に封切られて以来、この映画にお客さんが集まっていらっしゃるようで、毎日、結構な入場数なのですよね。ボクは右肩用の装具を装着していることもあって、人の多い場所は・・・という躊躇があったんですが、この日、予約画面を見てみると思いのほか少なかったのでやって来たというわけです。 で、無事、右側には人がいないという席で見終えました。 で、感想ですが、「そうですか、監督石川慶は原作を、そう読んだんですね。こういうふうに映画化することについて、原作者カズオ・イシグロの許可もあった、と考えていいのですね。」という感じの、まあ、監督が原作を自分の映画にする際に行った明らかな改変について「映画というのはそういうものか!?」という、驚きというか、諦めというか、まあ、なんといっていいのかわかりませんが、「これでいいのかな?」という戸惑いを感じながら席を立ちました。まあ、そこが面白かった、といえないこともないのですが。 最初に驚いたのは、被爆後10年ほどたった長崎で暮らしている緒方悦子という女性を演じる広瀬すずさんが登場した瞬間でした。 上のチラシのアップの映像ですが、彼女の姿を大きく映し出す映像を目にして、ギョとするというか、ハッとしたというか、明らかになにかが違ったのです。 緒方悦子という女性は、戦後復興の時代の長崎にやって来たイギリス人男性と結ばれ、まだ幼い長女景子とともに渡英し、二女ニキを産むというイギリスでの30年の歳月の果てに、今、長女と夫を失ない、長年暮らした住居を売却処分しようとしている中年の女性、吉田羊さんが演じる主人公の悦子が、イギリスで生まれ、すでに成人している二女ニキに語る追想のなかに登場する30年前の悦子自身なのですが、原作を真実として読むのであれば、ここから映画による「噓」が始まっていたのですね。ある女が語り始めたひと夏の記憶 その物語には心揺さぶる〈嘘〉が隠されていたチラシのことばです。 原作では、悦子の追想は日記です。読み手は読者ですね。映画では、小説家を志望するニキという娘に語るわけで、母の言葉を書き写す娘によって、母の追憶にある謎が、一人の女性が自分自身の人生語るうえで、無意識に浮かんでくる〈嘘〉であったはずの記憶が、娘に語る作為的な物語として読み解かれていくわけで、何も知らない娘を「読者」にするという新しい読み方によって生まれてくるサスペンスを描いたのがこの作品だといえるのでしょうね。 その結果でしょうか、今も悦子を苦しめ続けている、原作にあった長崎での幼女の死のシーンは映画では描かれることなく、原作にはなかった(多分)猫殺しと靴紐に置き換えられています。映画は、きらびやかな照明の繁華街の店先に立ちながらも、逆光の中で影になっている悦子(吉田羊)が市電に乗っている明るい光の下の悦子(広瀬すず)を見ているシーンで追憶は終わります。おそらく、映画の話法に沿った改変でしょうが、小説からは遠く離れていきますね。「そうか、そう読むのか。」 謎に満ちた原作に対して、この映画によって示された一つの読み方にボクは驚きましたが、原作を知らない方は、知らない方で困惑される作品でしょうね(笑)。 実は石川慶という監督が、平野啓一郎の小説「或る男」とか、中国生まれのアメリカ人作家ケン・リュウの小説「Arc」を、それぞれ原作にして撮った「或る男」、「アークArc」という作品を見たことがあります。 印象的なシーンこそあるのですが、映画の出来としては「なんだかなあ???」だった記憶があります。この監督は文芸作品を脚本化して映画を撮ることがお好きなのでしょうね。ただ、今回もそうなのですが、人間の存在の哀しみの描き方が、手が込んでいるわりに通俗な印象で、「わかりやすい」といえば、そうなんですが、今回の映画でもそうですが、ボクには「なんだかなあ?」なんですね(笑)。監督・脚本・編集 石川慶原作 カズオ・イシグロ撮影 ピオトル・ニエミイスキ音響効果 中村佳央音楽 パベウ・ミキェティンキャスト吉田羊(悦子)カミラ・アイコ(ニキ・悦子の娘)広瀬すず(緒方悦子)松下洸平(緒方二郎・緒方悦子の夫)三浦友和(緒方誠二・義父)二階堂ふみ(佐知子)鈴木碧桜(万里子・佐知子の娘)柴田理恵(藤原・ウドン屋の女将)渡辺大知(松田重夫・教員・緒方誠二の教え子)2025年・123分・G・日本・イギリス・ポーランド合作2025・09・10・no123・シネリーブル神戸no326追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.15

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年9月9日「オッ!さんぽ シネリーブル 2日目」三宮あたり

「オッ!さんぽ シネリーブル 2日目」 徘徊日記 2025年9月9日(火) 三宮あたり 今日は、9月9日、重陽の節句、菊の花の日ですね。菊の花の雰囲気なんてかけらもない夏の日が続いている秋です。 で、お調子者を反省したはずのシマクマくんですが、バス、電車と乗り継いでお出かけするのが、さほどの難儀ではないことを知ってしまって、家でじっとしていることができません。 今日もシネリーブルにやってきました。写真はお隣の三井住友のビルに映った、シネリーブルのビル、朝日会館です。 青空にそびえたつビルを見上げると、こっちのビルがその中に大きく映っていて、別に、ふつうの景色なのですが、なんだか、感動して「オー!パチリ!」でした。 で、振り向くと道の向こうに変な老人が立っているのが見えたのでついでに撮ったのがこの写真です。 こちらは、通りの向こう側のビルのガラスの壁に映っていた徘徊老人の姿です。鏡の姿ですから右と左が逆ですが、向かって右の脇につけていて、カバンかなんかをぶら下げているように見えるのが右肩保全装具です。固めのスポンジの枕を抱えているような状態ですが、案外ラクチンです(笑)。 自分で、ヘンテコな格好の自分の姿を見るのも初めてなので、「ハイ、パチリ!」です。 今日の映画です。韓国製の歴史サスペンスでしたが思いのほか面白かったですね。で、ご機嫌な帰り道、ちょっと慣れてきたこともあって、今日は大丸デパートに立ちよってお土産購入です。 そうです。ボクも好きですが、チッチキ夫人が喜ぶこと間違いなし、元町ケーキのザクロです。粉砂糖がふってあるイチゴが、いつ食べてもスッパイのが美味しいんですね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.09.14

コメント(1)

-

週刊 読書案内 山之口獏「応召」 茨木のり子「平熱の詩」より

山之口獏「応召」 茨木のり子「平熱の詩」(「言の葉3」(ちくま文庫)より) 退院してから読んでいる茨木のり子さんの「言の葉」の第3巻に山之口獏のこんな詩についての「平熱の詩」というエッセイが載っていて、若い人に読んでほしいと思いました。 まず、「応召」です。 応召 山之口獏こんな夜更けに誰が来てのっくするのかと思ったがこれはいかにもこの世の姿すっかりかあきい色になりすましてすぐに立たねばならぬというすぐに立たねばならぬというこの世の姿のかあきい色であるおもえばそれはあたふたといつもの衣を脱ぎ棄てたかあの世みたいににおっていたお寺の人とは見えないよ で、茨木のり子さんの「平熱の詩」というエッセイははこんな書き出しです。 山之口獏の詩の中で、あまり人の注目を引かない、そして言及されたものも見たおぼえがない、けれど逸することのできない一篇がある。 で、「応召」が引用されて、つづけてこうです。 終わりの三行が、俊逸である。 かあきい色とは当時の軍服の色で、召集令状がきて、あわてて挨拶に立ちよった知人の僧の姿である。きのうまでの僧衣や袈裟をかなぐりすてて、たちまち兵隊に化けてしまった滑稽さ。 ふだんは、むやみな殺生を禁じ、慈悲の心を説き、煩悩の浅ましさを教え、あの世への解脱を語り、しめやかにお経をあげていた人が、一転、軍服を着て、「ただいまより、人殺しに行ってまいります!」と敬礼するようなものだから、矛盾のきわみである。 もっともその頃は、召集されたら、国の盾となって死ぬのだ、死ぬのだ、という意識のほうが強かったが、征けば実態は人殺しだった。僧職に限らず、兵士になってはなんとしてもおかしいよ、という職種はまだある。 今おもえばあたりまえのことだが。一九四〇年代はそこに矛盾も疑問も持つ人はなかった。 私も日の丸の小旗を打ちふって、僧職にあった人の出征を見送ったおぼえがある。そんなに若い人ではなかった。国民皆兵で否も応もなかったとはいえ、日頃の行いからはあまりにもうらはらな変わりよう。戦友の弔いには便利であったというけれど、それにしても・・・・ 一人獏さんは、その虚を衝いたのだ。やわらかい話ことばで、ポツンとひとりごとのように。けれど内包しているものは鋭くて、このブラックユーモアはこたえる。 易しくわかりやすい日本語で、これだけのことが言える。観念語も誌的修飾語も使わなかったことが、詩としてのとびききりの新しさだったのだ。更に上等なのは、肩の力がふわりと抜けているいることである。 推敲の鬼とも言われた人で、一篇の詩を完成させるのに、二百枚も原稿用紙を消費したと伝えられ、「ちょっとぱあではないか」と当時から、からかわれたりしているが、今読んでみると、やっぱりそれだけのことはある。実にやわらかいが、助詞ひとつ動かせない硬質さでぴたりと定まっている。推敲はむずかしく、へたにいじりまわすと最初の生気が失われてしまう。そのへんの呼吸はよく心得ていた人のようだ。 山之口獏は沖縄県出身で、若い頃就職しようにも「チョーセン・オキナワお断り」の貼紙に何度も苦汁を飲まされ、定職につけず、ルンペン詩人と呼ばれた時代もあった。貧乏においても右に出る者なしだったが、生涯、精神の高貴さを失わなかったことでも知られている。 日本の社会から疎外された境遇が、このように曇らない眼、歪みを見据える眼を持ちえた原因なのだろうか。狂気、異常、狐憑-今ならばなんとでも言える一九四〇年代、たいていの人が、こころの方は、三十八度から四十度くらいの高熱を発し沸騰していた。からだのほうも栄養不足の結核で微熱を発している人が多かった。 そういうなかで心身ともに、平熱三十六度を保ちえた山之内獏の冷静さ。ふしぎである。 どうして?と何度も問うてみるが、幾つかの理由は考えられるものの、はっきりした答えを引き出すことができない。 かつて高熱を発していた詩は、一見有効そうに見えていたのだが、アッというまに引潮にさらわれて行方も知れず消えてしまい、獏さんの詩は残った。 昂揚感というのはいいものだが、それも恋愛とか、学問上の発見とか、仕事のよろこび、スポーツの達成感など、内発的なものに限られる。他から強制されたり操られたり時代の波に浮かれたりの昂揚感は化けの皮が剥がれた時、なんともいえず惨めである。その惨めなものを沢山見てきてしまったような気がする。自分自身のこととしても。 からだもこころも平熱であるにしくはない。そして、平熱はたえず試されるものであるらしい。うっかり風邪をひてさえ、そのことを思う。(P143~P147) 戦中から戦後の社会を、「チョーセン・オキナワお断り」の貼紙が、こともなげに店先に貼られていた社会を生きた沖縄の詩人山之口獏という人がいたこと、そんな社会があったことを若い人たちに知ってもらいたいというのが、このエッセイを写した一つめの目的です。 二つめは、山之口獏の「戦争」を見る眼差しです。 で、三つめは、戦前の帝国の時代から、敗戦を体験しながらも、戦後社会にまで持続した、他者、まあ、それは「国家」や「世間」の場合が多いわけですが、に煽られた昂揚感を、同時代を生きてきて、自分も日の丸の小旗を振った経験を振り返りながら、「自分の感受性くらい」を書いた茨木のり子がなんと言っているかを読んでほしいという理由ですね。 2025-no091-1164追記 2025・09・13「自分の感受性くらい」という詩については、読書案内茨木のり子・長谷川宏「思索の淵にて―詩と哲学のデュオ―」(近代出版)の中で引用、紹介しています。とりあえず、詩を貼っておきますね。 「自分の感受性くらい」 茨木のり子 ぱさぱさに乾いてゆく心を ひとのせいにはするな みずから水やりを怠っておいて 気難しくなってきたのを 友人のせいにはするな しなやかさを失ったのはどちらなのか 苛立つのを 近親のせいにはするな なにもかも下手だったのはわたくし 初心消えかかるのを暮しのせいにはするな そもそもが ひよわな志にすぎなかった 駄目なことの一切を 時代のせいにはするな わずかに光る尊厳の放棄 自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.14

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年9月8日(月)「オッ!さんぽ シネリーブル!」三宮あたり

「オッ!さんぽ シネリーブル」 徘徊日記 2025年9月8日(月)三宮あたり 8月8日に、万事窮してから、ちょうど、1か月です。映画館でお昼寝、再開です。おめあては「リンダリンダリンダ」ですが、勢い余って早く着きすぎたので、とりあえず、「ふつうの子ども」でウォーミングアップでした。で、初日2本立てで、「リンダリンダリンダ」の順番でした。 初日のセレクションとしては、両方とも正解でしたね。「ふつうの子ども」は、いかにも、若い監督の映画で、多分、登場のお母さんたちと同世代の方が見ると「ふつう」にリアルな作品だったと思います。まあ、ボクの目からは、少々、難癖をつけたくなりましたけど。「リンダ」の方は、今の若い人が見て、どう考えるのかなというのが興味深かったですね。 ボクは、65歳を越えて映画にハマっていますが、所謂古典的名画、50年くらい昔の、20代くらいだった自分が夢中になった作品、20年くらい昔の、自分が知らなかった映画、そして、今の監督たちが撮っている作品、それぞれが、実に刺激的なんですね。なんでかというと、見る映画によって、感想が出てくるところが違うというか、自分の反応する場所が違うというか、で、それを考えこむのが面白いんですね。 まあ、ふたたび、そういう、刺激的な日々が始まったことの、こころからホッとしました(笑)。で、夕暮れ時の大丸デパートです。 こちらは、映画の帰りに座り込んで、夕暮れを眺めながら一服するモトコ―1丁目の歩道脇の石段です。お店はみんな立ち退きで空き家ですが、手前がラーメン屋さん、そう、餃子が有名な淡水軒の跡地です。今でも新開地の方でやっておられます。 その隣の落書きは、この一月で派手になった気がしますが、勘違いかな?まあ、そういうわけで、ルーティーンをたどりなおしてホッとしています。 さて、垂水からバスはあるのかな?じゃあ、またね。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.09.13

コメント(1)

-

極私的アーカイブ 神戸アート・ヴィレッジ・センター2018~2020

極私的アーカイブ 神戸アートヴィレッジセンター※それぞれの題名かチラシをクリックしていただければヘボ感想記事に行けると思います。 ハロルド・ピンター「誰もいない国」 神戸アートヴィレッジセンター2018・07・23 アルベルト・セラ「ルイ14世の死」 神戸アートヴィレッジセンターno32018・08・22 テネシー・ウィリアムズ「欲望という名の電車」 神戸アートヴィレッジセンター2018・10・09 ピーター・シェーファー 「アマデウス」 神戸アートヴィレッジセンター2018・10・18 ピーター・モーガン 「ジ・オーディエンス 」 神戸アートヴィレッジセンター2018・10・20 マルコ・プロゼルピオ「バンクシ―を盗んだ男」 神戸アートヴィレッジno52018・12・10 ジェームズ・ゴールドマン「フォリーズ」 神戸アート・ヴィレッジ・センター2018・12・21 ウィリアム・フリードキン「恐怖の報酬Sorcerer」 KAVC(no2)エドワード・オールビー「ヴァージニア・ウルフなんかこわくない」神戸アートヴィレッジ2019・01・17 イ・ジェギュ「完璧な他人」 神戸アート・ヴィレッジ・センターno62019・04・24 ルーファス・ノリス 「マクベス」 神戸アート・ヴィレッジ・センター2019・06・23 アラン・ベネット 「英国万歳!」 神戸アート・ヴィレッジ・センター2019・06・27 ジョナサン・マンビィ演出 シェイクスピア「リア王」 神戸アートビレッジセンター2019・07・19 ブルース・スピーゲル「ビル・エヴァンス タイム・リメンバード」 神戸・アート・ヴィレッジ no12019・8・13 アラン・べネット「アレルヤ」 神戸アートビレッジセンター2019・09・18 アダム・リフキン「ラスト・ムービースター 」神戸アート・ヴィレッジ・センターno42019・12・14 ジョセフ・L・マンキウィッツ「イヴの総て」 アート・ヴィレッジ2020・01・24 広瀬奈々子「つつんで、ひらいて」 神戸アート・ヴィレッジ・センターno72020・06・15 ファリボルス・カムカリ「水と砂糖のように」 神戸アート・ヴィレッジ・センターno82020・06・26 ビッキー・ジョーンズ「フリーバッグ」 神戸アート・ヴィレッジ・センター 2020・08・12 ステファノ・マッシーニ作「リーマン・トリロジー」 神戸アートヴィレッジ2020・08・17 アンドレア・レビ「スモール・アイランド」 神戸アートヴィレッジセンター2020・09・17 ブノワ・ジャコー「カサノヴァ 最期の恋」 神戸アートヴィレッジセンターno102020・11・21 フランシス・アナン「プリズン・エスケープ」 アート・ヴィレッジ・センターno112020・11・16 ノエル・カワード「プレゼント・ラフター」 神戸アート・ヴィレッジ2020・12・05 フェリックス・デュフール=ラペリエール「ヴィル・ヌーヴ」 アートヴィレッジno122020・12・05 ロベール・ブレッソン「バルタザールどこへ行く」 アートヴィレッジno13 ※KAVC、神戸アートヴィレッジセンターがナショナルシアターライブとかけったいな映画作品を上映してくれていたのが2020年ごろ終わりました。映画の担当だった方が「もう、ここではやらないんです。」とおっしゃって、転勤していかれたのがさみしい思い出です。 要するに、儲からないかららしいのですが、そういえば、そのころから王子公園を売り払うとかいう話が始まりましたが、自分が住んでいる町ながら、最近の行政のアホさが残念ですね(笑)。追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.12

コメント(1)

-

チュ・チャンミン「大統領暗殺裁判16日間の真実」シネリーブル神戸no325

チュ・チャンミン「大統領暗殺裁判16日間の真実」シネリーブル神戸 自宅謹慎解禁日の9月8日に「ふつうの子ども」と「リンダリンダリンダ」を2本立てにして見ました。 で、今日はもう1本狙っていた韓国映画です。チュ・チャンミン監督の「大統領暗殺裁判16日間の真実」です。 チラシをご覧になれば一目瞭然ですが、韓国現代史最大のスキャンダルのともいうべき、現役の大統領を、KCIAのトップが撃ち殺すという暗殺事件をめぐる「実録サスペンス」です。 1979・10・26の大事件ですね。殺されたのがパク・チョンヒ(朴正煕)大統領、殺したのが中央情報部(KCIA)部長キム・ジェギュというだけでも「何があったんだ?」なのですが、その、ほぼ、一月後、1979・12・12にチョン・ドゥファン(全 斗煥)による軍事クーデターが待っているわけですから、いや、ホント、ただ事ではありません。 ここのところ韓国映画にハマっているシマクマくんとしては、これは、見ないではおられない。で、復活3本目に見ました。大、大、大満足! 大統領暗殺の実行犯であるKCIA部長の側近軍人の裁判話という、下手をすると、ただの権力の内幕暴露話になりかねない史実サスペンスを、人間ドラマを主軸に据えたエンターテインメント・サスペンスとして描いて見せたチュ・チャンミン監督に、ボクは拍手を惜しみませんね。 お話は、KCIA部長の犯行に随行した、ただ一人の軍人、パク大佐(イ・ソンギュン)だけが軍法裁判の対象になり、残りの実行犯・容疑者とは異なった裁判を受けさせられるという不条理に、典型的な口先男、まあ、だからこそやり手の弁護士なのですが、チョン弁護士(チョ・ジョンソク)が挑むという展開ですが、口先男のチョン弁護士と軍人魂の権化であるパク大佐の、判決が下されるまでの、たった16日間の、いわば「人と人の戦い」を描いた作品でした。 「軍人とは何か」、「裁判とは何か」に始まる、二人の暗黙の戦い=喋り続ける弁護士に対して軍事はほとんど口を利かない、が続き、やがて、「親子とは何か」、「幸せとは何か」、「人として生きるとは何か」という、深い問いを投げかけてきて、裁判の背後で暗躍する「合同捜査団長」チョン・サンドゥ少将(ユ・ジェミョン)、見るからに、下卑た全 斗煥(チョン・ドゥファン)、の行動に対する人間的な批判を描いているところが実に面白かったですね。 ボクなんて、何も知らないで映画を見ていますが、韓国のお客さんたちは、この裁判の行方がどうなるのか、パク大尉がどうなるのか、「合同捜査団長」チョン・サンドゥが、この後、何をするのか、その結果、どんな社会になったのか、みんな知っていて、この映画をご覧になっているわけですからね、映画の作り手が生半可になるわけにはいかないんでしょうね。 結果、監督が選んだのは「人間を描く」ということだったんじゃないでしょうか。 出てくる俳優たちもいいですねえ。それに、子役さん、パク大尉の二人の娘さんとか、実に、うまいものです(笑)。拍手!監督 チュ・チャンミン脚本 ホ・ジュンソク撮影 ホン・ジェシク美術 キム・ボムク編集 ホ・ソンミ音楽 キム・テソンキャストチョ・ジョンソク(チョン・インフ)イ・ソンギュン(パク・テジュ)ユ・ジェミョン(チョン・サンドゥ)ウ・ヒョン(イ・マンシク)イ・ウォンジョン(チョン・ジンフ)チョン・ベス(プ・ハンミョン)ソン・ヨンギュ(チェ・ヨンナム)チェ・ウォニョン(ペク・スンギ)カン・マルグム(オク・チョンエ)パク・フン(キム・オリョン)イ・ヒョンギュン(チョ・サンチョル)チン・ギジュ(チョ・スンジョン)ユ・ソンジュ(キム・ヨンイル)キム・ボプレ(キム・ヨンヒョン)2024年・124分・G・韓国英題「Land of Happiness」2025・09・09・no122・シネリーブル神戸no325追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.12

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年9月6日 「オッ!さんぽ 元町」元町あたり

「オッ!さんぽ 元町」 徘徊日記 2025年9月6日(土) 元町あたり 前日の9月5日に退院後二度目の診察があって主治医からいわれました。「手術の傷も、もう、大丈夫ですね。絆創膏はとりましょう。」「水に濡らしてもいいんですか?」「はい、大丈夫(笑)。傷はいいですが、骨はまだです。右腕に力を入れることをしてはいけませんよ。」「はい。偶然ですけど、力が入ると、やっぱり痛いですから。」「痛み止めは出しておきますが、腕をあげる練習は2週間後くらいからですね。」「はーい!(笑)」 というわけで、今日は勇気を奮ってバス、電車を乗り継いで元町までやってきました。 フラフラ、ウロウロ、4丁目あたり。元町映画館をちょっと覗いて、受付にいた顔なじみのW君にごあいさつ。「お久しぶりですね。」「うん、8月の始めにバイクから転んでこうなっちゃって、一月ぶり。」「折ったんですか?かかりますね。」「うん、今日は試運転。また来るね。」「お大事に!待ってますよ!」 知り合いの顔を見るだけでもうれしいのに、励まされて元気復活(笑)! なじみのサンコー書店、喫茶店ベアも外から覗くだけ。 モトコ―4丁目の休憩所でイップク。なんだか妙にナツカシイ。 文紀書房、元町商店街の老舗中の老舗の古書店です。もう、40年ほども昔になるのでしょうか、詩人の多田智満子さんがここで本を探していらっしゃった後姿をカンドーしながら拝見したことがあります。ボクは彼女のお嬢さんの高校時代の担任だったことがあって、お母さんである多田智満子さんとお話させていただいたことがあるのですが、それから、数年後のことですね。お亡くなりになって20年以上たちますが、この本屋さんに来ると思い浮かんでくるんですね。そういえば、お嬢さんのマヤちゃん、元気にしているのかなあ? たどりついたのは、ここでした。機関車があって、青空に、青いガラスのタワーですね。今日はここまで、JR神戸駅からJRで帰ります。本日のオッ!さんぽ無事終了でした。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.09.11

コメント(1)

-

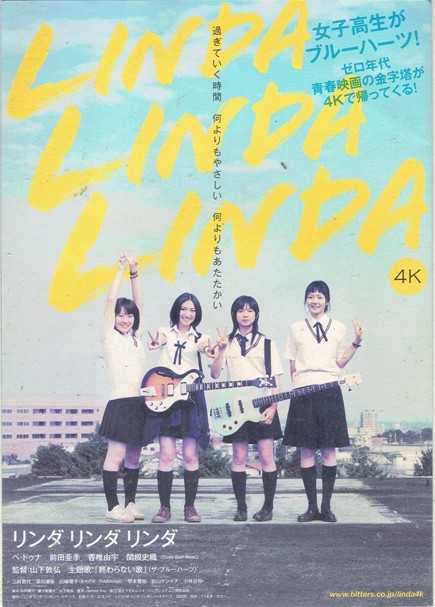

山下敦広「リンダ リンダ リンダ」シネリーブル神戸no324

山下敦広「リンダ リンダ リンダ」シネリーブル神戸 2025年9月8日、シマクマくん、映画館復活の日! メインはこの映画でした。山下敦広監督の「リンダリンダリンダ」です。20年前の映画のリバイバルです。春先から上映のチラシが出回り始めて期待していました。 「リンダリンダ」という歌は、甲本ヒロトのボーカルの響きが忘れられない名曲ですが、ブルー・ハーツの、多分、デビュー曲で、1980年代の終わりころの歌です。ボクには、このバンドと、この歌について忘れられない思い出があります。 一つは、当時、勤めていた長田区の県立高校の生徒さんたちが文化祭のクラス対抗合唱コンクールで「リンダ」に嫌われ者の生徒指導部の教員の名前をあてた上で、全曲、彼に対する「悪口ソング」に書き直した歌詞を全校生の前で歌い、とどのつまりは「ジンボ♪ジンボ―♪」が、全校生の大合唱になって体育館に響き渡るという快挙!(怪挙?)をやらかしてくれたことですね。もちろん、コンクールは即、失格!でしたが、当日、仲良しだった担任I先生が年休とかで、トンずらしていたことも笑えて、「ジンボ♪ジンボ―♪」が今でも徘徊の鼻歌で浮かんでくるんですよね。 で、もう一つは、それから20年後、垂水区の県立高校の文化祭で、生涯ただ一度だけ、舞台に立ってブルー・ハーツを歌ったことです。「センセー、文化祭でバンドやるすけど、歌いませんか、ブルー・ハーツ?」「エッ?ボ、ボクが?」「ハイ、女の子バンドなんですけど、ブルー・ハーツやろうかなって。」 というわけで、「情熱のバラ」、歌わせてもらったんです。 今、考えると、当時のボクは映画とは遠ざかっていましたから知りませんでしたが、彼女たちは、この映画を知っていたのかもしれませんね。 まあ、そういうわけで、病み上がりの映画館、1発目は「ふつうの子ども」でウォーミングアップをすませていたので、実質、2発目でしたが(笑)「リンダリンダリンダ」でした。 はい、いうことありませんね。ウルウル、パチパチパチでした(笑)。 主人公4人組の舞台の最後に「リンダリンダ」が聴こえてきて、つづけて、「終わらない歌」、で、とどのつまりにブルーハーツの元歌で、甲本ヒロトの声が流れて、感涙でした。 練習では、皆さん、へたっぴーなんですが、ラストは決まる!ところが映画のいいところですね(笑)。 まあ、見ている老人も、映画に泣いているのか、歌に泣いているのか、ノスタルジーに泣いているのか、よくわからない涙でしたが、「これでいいのだ!」でしたね。万事休すを乗り越えて、暑苦しい装具を纏い、バス、電車乗り継いで映画館目指してやって来た甲斐がありましたね(笑)。拍手! まあ、余談ですが、この映画にこそ、あの頃の「ふつう」が渦を巻いて、次から次へを湧いてくるようでしたね。甲本雅裕君演じる顧問の小山先生なんて「で、あいつら、どうなってるの?」「知りませんよ、先生が聞けばいいじゃないですか。」「ウッ・・・・」 ですからね、クラスほったらかして、当日逃げだした、同僚のクラス担任Iクンそのものですね(笑)。「センセー、なんで休んでたんですか、結構、受けましたよ(笑)。」「で、コンクールは失格ですんだか?ヨカッタ、ヨカッタ!」 翌日のI君のホームルームでの発言ですが、クラスの生徒たちも、担任なんてカンケーねえ!でしたからね。 そういえば、映画で、軽音がやっているコンサートの会場は体育館で、やっているのに閑散としてたんですけど、あんなもんだったんですよね。部員たちが友達とか、かき集めてきて、何とか盛り上げるんです。今なら、スマホとかで人集め出来そうですけど、軽音なんて、あるだけでもめづらしい時代でしたからね。ブラスバンドや合唱部には全校鑑賞があったかもしれませんが、軽音なんて、勝手にやっとけでしたね。 ドラムの山田さんだかが、電話で告(こく)る話がありましたが、この映画の時代は、ちょうどケータイが出始めた頃で、高校生が最初に持ったのがポケベル。で、ケータイ、まあ、それから進化に進化を続けているんですが、家電話で長話していていて父親にキレられて、腹立ちまぎれに学校をさぼって三宮のミスドだかで補導された女子高生が教え子さんの中にいましたが、今ではそんなこと起こりようがないですね。 まあ、そういう時代の「ふつう」の女子たちの姿にワクワクで、最後まで裏切られない映画でしたね。いや、ホント、もう一度、拍手!(笑)。 監督・脚本 山下敦弘脚本 向井康介 宮下和雅子 撮影 池内義浩照明 大坂章夫録音 郡弘道美術 松尾文子編集 宮島竜治バンドプロデュース 白井良明音楽プロデューサー 北原京子音楽 ジェームズ・イハ主題歌 ザ・ブルーハーツキャストペ・ドゥナ(ソン・ボーカル・韓国からの留学生)前田亜季(山田響子・ドラム)香椎由宇(立花恵・リードギター)関根史織(白河望・ベース)甲本雅裕(顧問の小山先生)三村恭代(丸本凛子)湯川潮音(今村萠)山崎優子(中島田花子・先輩)松山ケンイチ(槙原裕作・軽音の男の子)小林且弥(大江一也・山田の片思い)小出恵介(阿部友次・軽音の男の子)三浦誠己(前園トモキ・恵の彼)りりィ(恵の母)藤井かほり(中山先生・韓文研の顧問)ピエール瀧(ピエールさん)山本浩司(スタジオQの店員)山本剛史(カラオケ屋)2005年・114分・日本2025・09・08・no121・シネリーブル神戸no324追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.11

コメント(1)

-

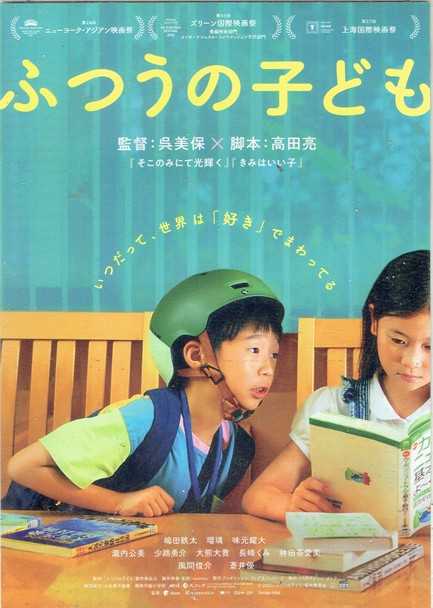

呉美保「ふつうの子ども」シネリーブル神戸no323

呉美保「ふつうの子ども」シネリーブル神戸 今日は2025年の9月8日です。8月8日、「万事休す!」の身の上になって、1か月です。今日から映画館解禁・封切りです。メイン・ターゲットは「リンダリンダリンダ」でしたが、ウォーミングアップで見たのがこの映画です。 映画は呉美保監督の「ふつうの子ども」です。 題名を見て、少し疑ってはいたのですが、小学校4年生の少年や少女、だから10歳の子どもの世界が描かれていて、ピュアというか、幼さの世界が画面いっぱいに映って、そういうのが好きな老人は、それはそれで、嬉しくて、特にラストシーンを見ていて、監督が真剣に作っていらっしゃることはよくわかったのですが、まあ、老人の繰り言なのかもしれませんが、出てくる子供たちも、教室の先生も、おかあさんやお父さん方、町のオバサンたちも、なんというか、類型的で、描かれている世界全体が「幼い」!のです。なんだか、作っている人たちの世界認識そのものが「幼い!」という残念な印象だけが残りました。 教室のシーンも、家庭のシーンも、隠れ家のシーンも、「これがふつうであろう!=これがリアルであろう!」」という、大人の思い込みで作られているとしか思えないウソ臭さなんです。とどのつまりで、唯士くんに「三宅さんが好きだったからら。」という言葉を語らせ、「いつだって、世界は「好き」で回っている」という、チラシのキャッチ・コピーとつじつまを合わせますが、ご都合主義の脚本というほかありませんね。子どもの世界を大人の解釈で描いてしまうと、映画は「ふつうの大人」の映画になってしまうのではないでしょうかね? 見る前に、ふと、疑ったのは「ふつうの子ども」という題名にある、「ふつう」についてです。繰り返しますが、時代遅れの老人の繰り言です。最近、世の中で口にされる「ふつう」が、老人には「はてな?」という場合が多いのですね。 例えば、この作品の始まりの頃、ふつうの4年生の教室で、ふつうの担任の先生が、ふつうの子どもたちの作文をふつうに読み上げさせるシーンがりますが、これって、ふつうじゃないんじゃないか、かなりヤバイんじゃないか!と老人は思ってしまうわけです。 実際の教室で、こういう、まあ、ボクから見れば乱暴な方法がとられているかどうか知りませんが、子どもたちが書いてきたことは、教室の、ほかのみんなに聞かせていいことかどうか、「はてな?」という認識が、ここにいるふつうの教員にはないのかなでしたね。まあ、そのあたりで、この作品の「ふつう=リアル」の底の浅さの予感が当たり始めて、ちょっと疲れる展開だったのですが、三人の子どもたちに限らず、ほかの子どもたちの行動ぶりも、描いている人が「ふつう」に乗っかっているとしか思えない大胆不敵ぶりで、笑うに笑えなかったですね。 「ふつう」って、もっと複雑で奥の深いものだと思うのですが、このレベルで表現していいものなんですかね? ただね、登場する子供たちの表情や、蒼井優とか瀧内公美とかのお芝居は悪くないんですよね。それでも、まあ、拍手する気にはナカナカならないところに、この作品のめんどくささがあるという感じでしたね(笑)。監督 呉美保脚本 高田亮撮影 田中創編集 木村悦子音楽 田中拓人キャスト嶋田鉄太(上田唯士)蒼井優上田恵子・母)瑠璃(三宅心愛) 瀧内公美(三宅冬・母)味元耀大(橋本陽斗)風間俊介(浅井裕介・担任)少路勇介大熊大貴長峰くみ林田茶愛美2025年・96分・G・日本2025・09・08-no120・シネリーブル神戸no323追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.10

コメント(1)

-

週刊 読書案内 つかこうへい「娘に語る祖国 満州駅伝・従軍慰安婦編」(光文社)

つかこうへい「娘に語る祖国 満州駅伝・従軍慰安婦編」(光文社) 斎藤真理子さんの「韓国文学の中心にあるもの」(イースト・プレス)の案内をしていて、思い出したのがこの人でした。 つかこうへいですね。「熱海殺人事件」で岸田戯曲賞をとったのが1974年、「鎌田行進曲」で直木賞をとったのが1981年、ボクにとっては学生時代、平田満、加藤健一、風間杜夫という俳優に見とれ、演劇の面白さ!に引っ張り込んでくれた張本人です。 そんなつかこうへいが、彼自身、朝鮮半島にルーツを持つ在日韓国人2世であることを語ったのが「娘に語る祖国」(光文社)という作品で、1990年代の終わりころのことですが、今日の案内は、その続編、「娘に語る祖国 満州駅伝・従軍慰安婦編」(光文社)です。 まあ、書棚のどこかにあるはずの「娘に語る祖国」が見つからなくて、こっちがすぐに見つかったということもあるのですが、ネットで書名を検索していると在日韓国人2世つかこうへいさんも洗脳された「従軍慰安婦の強制連行」というサンケイ新聞だかの、10年ほど昔の見出しが出てきて、はてな? で、読み直しました。 この作品では、「娘に語る祖国」では赤ん坊だったお嬢さんが小学校の6年生になっていて、パパが娘に、今、調べている従軍慰安婦の歴史を語ることを通して、人間の生き方を、えらく、大真面目に、だから、まあ、つかこうへい流の劇的デフォルメを駆使しながら語る。という内容ですが、「洗脳」を感じさせる描写はありません。 みな子よ、人にはどうしても取り返しのつかない時間、取り返せない事実があります。誰もが後悔してもしきれないものを抱えて生きているのです。 しかし、どんな時でも希望を失ってはいけないのです。人はその五分を埋め、幸せに満ちた時間を増やすためにいつまでも希望を持って生きていかなければならないものです。(P200) これが、この物語の結語ですが、2010年、62歳の若さで亡くなったのちに、上のような見出しで読者をあおっているサンケイの意図が不愉快ですね。 従軍慰安婦問題が韓国、朝鮮に対する新たな差別の引き金になった10年ほど前の記事のようですが、1910年の日韓併合以来、半島の人たちを強制的に列島に連行し、危険な労働現場で酷使したという事実をゼロであると言い募ることは不可能だと思いますが、「自分から来たんだ!」と言い募り、宣伝する風潮には呆れてものが言えませんね。 日本語を強制し、皇民教育を押し付けた植民地支配の歴史的犯罪については証拠がないでは済まされないわけですが、どう評価するのでしょうね。 あの、つかこうへいが娘に「希望」を語たり続けた! そのことの意味を考えることを忘れてはいけないんじゃないでしょうか。2025-no096-1169 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.09

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年9月5日(金) 「オッ!さんぽ 8回目」団地あたり

「オッ!さんぽ 8回目」 徘徊日記2025年9月5日(金)団地あたり 8月25日に退院してから二度目の通院日でした。毎回、レントゲンと診察です。主治医はK先生、ナカナカの男前で、カッコよくて、一目で気に入ったお医者さんですが、今日は手術の傷の絆創膏をはがしてくれました。「もう、水をかけてもいいですよ。」「エッ?そうなんですか?」「次は2週間後でいかがですか?」「はい、で、先生、2週間、注意しないといけないのは?」「そうですね、右腕に力を入れるのはダメです。」「先生、こういうレントゲン写真で、骨がくっつくとかいうのはわかるんですか?」「はい、このあたりに、新しいモヤモヤが見え始めるんです。」「モヤモヤ?ですか。」「はい、そうです(笑)。」 右肩の、腕の方の骨の付け根に釘が2本ほど見えます。10年ほど前には、同じこの病院で右肩の鎖骨の骨折をくっつけてもらったのですが、その時のことを何位も覚えていません。 何はともあれ、2週間の猶予です。面倒な装具も、自分でつけることができるようになって、ホッとしています。 帰り道、この前の白い花です。 こういう花も、ソロソロおしまいでしょうか。歩いていて、少しづつですが、体が回復しつつある気がしてうれしい日盛りでした。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.09.08

コメント(1)

-

週刊 読書案内 黒田三郎「紙風船」・「日常茶飯」 (「黒田三郎詩集」思潮社)その2

黒田三郎「紙風船」・「日常茶飯」 (「黒田三郎詩集」思潮社)その2 黒田三郎といえば「赤い鳥」というフォーク・グループが歌って、一世を風靡した(?)この詩ですね。1970年代、高度経済成長の世相とマッチしたのでしょうかね。当時、二十代だった人たちにはなつかしい歌だと思います。ボクのような無粋極まりないおっさんでも口ずさむことができる歌です。 紙風船 黒田三郎落ちて来たら今度はもっと高くもっともっと高く何度でも打ち上げよう美しい願いごとのように詩集「もっと高く」 懐かしいですね。ただ、詩人黒田三郎が「美しい願いごと」が実現していくかに見えた、平和で、のんきな戦後社会をのんびり讃えて作った詩かというと、まあ、そういうわけではなさそうですね。 この詩が収められている詩集「もっと高く」は1964年に発表されています。戦後20年、あくまでも生活者の日常を平易な言葉で詩として描いてきた詩人が、一見、平和な社会をどう見ていたのか、こんな詩が教えてくれるのではないでしょうか。 日常茶飯 黒田三郎たまたまそのときそこに居合わせたというだけのことでひとりの人間が死ぬふたりの人間が死ぬいや それはひとりふたりだけのことではないかも知れぬアパートの風貌の破片が頭上に落ちてくるオート三輪が歩道に乗り上げる毎日の新聞をよくよんでごらんよ眠っている間に古いガス管からガスがもれる横丁から走り出した犬が突然かみつくいや それはガスや犬くらいのことではないかもしれぬひとりの実直な中年の会社員が毎朝きまった時間に家を出るきまったように公園のかどを曲がり電車に乗りきまった時間に会社の自分のいすに座る何か変わったことの起こる気配は何もない給料が突然三倍になるなんてそんなことは金輪際起こりっこないのだ一杯の茶をすすりながら給料日まであと何日と胸算用をしきまったように一枚の新聞紙をひろげる世のなかのすべてのひとがよむように彼もそこによむ「たまたまそのときそこに居合わせたというだけのことで」死んだひとのことを他人の不幸をいや 事件のニュースをさまざまなニュースを原爆をつんだ飛行機がイギリスの基地からとびたち四六時中とんでいるというニュースを彼はよみ それからきょうの仕事をきのう止めた所からきのうと同じように始めるのだ詩集「もっと高く」 詩人が、この詩を作ってから60年経ちますが、私たちは「美しい願いごと」を、もう一度思い出す必要があるのではないでしょうかね。2025-no089-1162 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.08

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年9月4日(木)「オッ!さんぽ。7回目」垂水あたり

「オッ!さんぽ。7回目」 徘徊日記 2025年9月4日(木)垂水あたり 自宅周辺徘徊に飽きたシマクマくん、30日ぶりにバスに乗りました! 目的地は垂水です。一番前の運転手さんの後ろに座ったら目の前にこの看板でした。「転ばぬ先のつり革!」 なんか、思わず写真撮っちゃいますね。 JR垂水駅前のバス乗り場です。黄色いのが今乗ってきたサンヨー・バス、白と緑が神戸市バスです。 で、噴水広場のむこうがJRと山陽電車の垂水駅。なんだか、懐かしいです。 今日の目的は垂水商店街のお散歩です。ひいきにしているアキラッチという塩屋のピザ屋さんが、今年の7月に垂水商店街に新しく出店して、垂水ではキッチン・アキラッチという名前のレストランです。 店頭に塩屋のお店で顔見知りのケンちゃんがいて「やあ。お久しぶり!」「どうしたんですか、その格好?」「バイクから落ちて、骨折っちゃった(笑)」「えー、ヤバイじゃないですか。」「うん、そろそろ大丈夫かな。今日が30日ぶりのお出かけ。ボンボローニ二つね。」 というわけで、めでたく再会。買ったのはチッチキ夫人にお土産テイクアウトです。それが、これです。 中身は、ボンボローニというイタリアのドーナツです。カスタードクリームが入っていて美味しいですよ。それが、これです。 それから、アキラッチのすぐ前の野菜や果物のお店でこれです。 名前は知りませんがリンゴみたいにデカいスモモです。それからスイート・コーン、ああ、垂水に行ったの目的がもう一つ、垂水といえば、これまたひいきのマル井パンのアンパンとカレーパンです。写真は撮り忘れました(笑)。 アキラッチのボンボローニと、マル井パンのアンパンはチッチキ夫人の好物です。 30日ぶりの垂水商店街徘徊、無事終了!です。 次は、リュックが担げるかどうかを試しますが、とりあえず明日は二度目の通院です。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.09.07

コメント(1)

-

週刊 読書案内 吉本隆明「恋唄」(全詩集より「定本詩集」・思潮社)

吉本隆明「恋唄」(全詩集より「定本詩集」・思潮社) 吉本隆明には「恋唄」という題名の詩が複数あります。ここに載せたのは、一番古い「恋唄」だと思いますが、ボクが20代の頃繰り返し読んだ、で、ほとんど暗唱できるようになっていた詩です。 恋唄 吉本隆明ひととひとを噛みあわせる曲芸師が舞台にのせようとしてもおれは信じない殺害はいつも舞台裏でおこなわれ奈落をとおつて墓地に埋葬される けれどおれを殺した男は舞台のうえで見得をきるおれが殺した男は観客のなかで愉しくやつているおれは舞台裏でじっと奈落の底を見守つている けれどおれを苦しめた男は舞台の上で倒れた演技をしてみせるおれが苦しめた男は観客のなかで父と母のように悲しく老いる昨日のおれの愛は今日の無言の非議と飢えにかわるのだそして世界はいつまでだつておれの心の惨劇を映さない殺逆と砲火を映しているたとえ無数のひとが眼をこらしてもおれの惨劇は視えないのだおれが手をふり上げて訴えてもたれも聴こえないおれが独りぽつちで語りつづけてもたれも録することができないおれが愛することを忘れたら舞台にのせてくれおれが賛辞と富を獲たら捨ててくれもしも おれが呼んだら花輪をもつて遺言をきいてくれもしも おれが死んだら世界は和解してくれもしも おれが革命といつたらみんな武器をとつてくれ ある時代に暮らしていた自意識過剰な青年が一人ぼっちで詩を書き、その詩を書かれてから20年ほど後に知った、別の時代に暮らしていた、これまた自意識過剰な青年が口ずさむ。 その時代から50年経ち、詩を書いた自意識過剰な青年はとっくになくなり、口ずさんでいた青年は70歳を越えた、今、また別の時代が目の前にあります。にもかかわらず、もしも おれが革命といつたらみんな武器をとつてくれという詩句が、やっぱり胸をゆすぶるんですよね。 吉本隆明が唱えた「大衆の原像」という言葉がありますが、50年、ほかの人たちに比べて、自意識としては過剰であったにしても、家庭を持ち、子どもを育てるという生活を暮らしてきたぼく自身が、結局、「革命」なんていう言葉には縁のない「大衆」である外なかったわけですが、あの頃、頭脳警察とかいうロック・グループが歌っていた「銃をとれ」とか、この詩句とかが時々胸をかすめることがあった歳月を生きてきたのですね。 まあ、余談ですが、「革命」とかいうと、左翼用語だと思い込んでいる人がいますが、実は、中国古代の王道思想用語なのですね。ボクは、どういうわけか、大学の卒論で吉田松陰という人について、あれこれ読んだり考えたりしたのですが、松陰が孟子について論じている中で、出会った言葉ですね。「天命、革たまる」という、王朝交代を指す用語です。 2025-no084-1157 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.07

コメント(1)

-

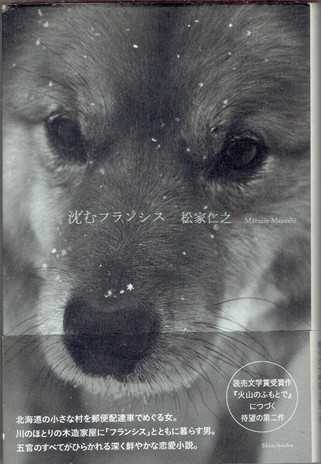

週刊 読書案内 松家仁之「沈むフランシス」(新潮社)

松家仁之「沈むフランシス」(新潮社) 今日の案内は松家仁之の「沈むフランシス」(新潮社)です。松家仁之は長年新潮社の編集者をしていた人で、雑誌「考える人」とかの最初の編集長だったような人ですが、2012年ころ退職なさったようで、この作品は2013年の発表ですが、2012年に出された「火山のふもとで」以来、「優雅なのかどうか、わからない」、「光の犬」といううふうに着実に、それぞれ長編小説をお書きになっていて、今年2025年には「天使も踏むを畏れるところ」という上下二巻の作品を発表なさったのを知って、そういえばという気分で以前読んだ本作を読みなおしました。 「沈むフランシス」という題名と表紙の写真を見て、犬の話かと思いますが違います。「フランシスってなんだ?」 というのがまず最初の謎で、まあ、ここでは明かしませんがすぐにわかります。で、なによりも謎なのはこの書き出しでした。 水にのって、平らに流されてきたものが近づいてくる。 濡れたコンクリート壁にまず右のかかとが、つづいて骨盤の張り出した部分が、一拍遅れて右肩が、接岸に失敗した小舟のように当たってゆく。それがもし空を仰ぎ見ることができたなら、灰色の雲がまだらにひろがる上空を逆光のシルエットで横切っていくトンボが見えただろう。あたりに人の気配はない。 (中略) 漆黒の闇のなか、両手を左右の壁に突っ張れば、ブレーキをかけられたかもしれない。もちろん手を伸ばすことはかなわない。指先はふやけて柔らかいが、関節は固まって動かない。(中略) 足から向かう暗闇の先に、小さな光があらわれる。水の流れの黒いうねりを光が照らし出す。液体になった黒曜石。明かりは勢いを増し、水の音が大きくなる。(中略) 明るい天井ドーム。両足の裏が鋼鉄の柵に着地するように当たり、そこでからだが止まる。からだを運んできた水だけが柵の向こうにあっけなくおちてゆく。見えない小さな滝。落水の音とひきかえに、柵の向こうの暗がりから冷たい空気がわき立ってくる。 ここから先へはもう進めない。進まなくていい。 開巻早々、最初から3ページに渡ってこの記述です。地下水道を流れていく、いや、流されていく、多分、人の体の描写です。 で、地下水路の行き止まりの描写があって、一行開けて、こんな描写です。 今日の配達ルートを頭のなかの赤鉛筆でひと筆書きにしながら、撫養桂子は郵便局の裏手にある砂利の敷かれた駐車場に向かった。中学から数えれば二十年ぶりの、しばらく自分のものとはとても思えなかった制服は、いつとも知れないうちにからだに馴染み、柔らかく動きやすく感じられるようになっていた。私服でいるときよりも背筋が伸び、歩幅も広がり、砂利混じりの地面でも足の運びはかろやかになる。でもそう感じるのは朝のうちだけの錯覚なのかもしれない、ともう一人の桂子が思う。 ここから、この作品は撫養桂子という三十代の女性を視点人物にして書き進められます。彼女は東京でOLとして暮らしていたバツイチの女性ですが、思うところあって、小説の舞台である北海道の山の中に移住し、町の郵便局の臨時職員として働いています。その彼女の、新たな男性との出会いの物語というわけですが、最後まで読み終えてわからないのが、この最初の書き出しなのですね。 小説として面白いかどうかは評価がわかれそうですが、なんといっても、この書き出しは独特でした。まあ、一度読んでみてください。2025-no065-1138 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.06

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年9月3日(水)「オッ! さんぽ 6回目」団地あたり

「オッ! さんぽ 6回目」 徘徊日記 2025年9月3日(水)団地あたり 家にじっとしていて落ち着きません。何はともあれ、お散歩というわけで歩き始めました。空は夏と秋と同時ですが、気温は夏です(笑)。 万事、休すの事故から、入院手術を経て、自宅謹慎の4週間たちました。何の目的もありませんが、とりあえず、急に老けてしまいそうな心のリハビリです。 まあ、そういうわけで、こころは花を探しますが、季節柄なかなか見つかりません。 芙蓉ですね。赤い花、白い花がまだ残っていました。 ご近所の庭先にこんな花です。よそ様の庭を写真に撮るのはいかがなものかですが、花ですから許していただけるでしょうね(笑)。名前はわかりません。 1時間ほど、団地を離れてウロウロしました。明日は台風だそうですが、ボクは二度目の通院です。雨が降るのかなあ、の空でしたが…にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.09.06

コメント(1)

-

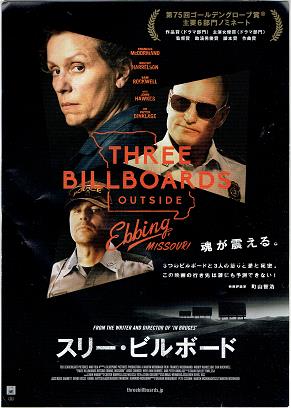

極私的アーカイブ パルシネマ 2018・2019

極私的アーカイブ パルシネマ新公園 2018・2019※それぞれの題名かチラシをクリックしていただければヘボ感想記事に行けると思います。2018・07・20 マーティン・マクドナー「スリー・ビルボード」 パルシネマno12018・08・27 ピーター・ランデズマン「ザ・シークレットマン」 パルシネマno22018・08・27 スティーブン・スピルバーグ「ペンタゴン・ペーパーズ」 パルシネマno32018・10・06 リドリー・スコット「ゲティ家の身代金」 パルシネマno42018・10・06 ミヒャ・レビンスキー「まともな男 Nichts passiert」 パルシネマno52018・10・23 ジョン・キャロル・リンチ「ラッキーLucky 」 パルシネマno62018・11・01 チャン・フン「タクシー運転手 約束は海を越えて」 パルシネマno72018・11・02 ウェス・アンダーソン「犬ヶ島 Isle of dogs」 パルシネマno82018・12・13 ティエリー・フレモー 「リュミエール!」 パルシネマno92018・12・13 マット・シュレイダー 「すばらしき映画音楽たち」 パルシネマno102019・01・24 オル・パーカー 「マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー」 パルシネマno112019・02・13 リー・アンクリッチ「リメンバー・ミーCoco」 パルシネマno122019・02・13 マイケル・グレイシー「グレイテスト・ショーマン」 パルシネマno132019・03・20 本木克英 「 空飛ぶタイヤ」 パルシネマno142019・04・06 リチャード・ロンクレイン「輝ける人生」 パルシネマ新公園 no00152019・06・27 デビッド・ロウリー「A GHOST STORY 」 パルシネマno162019・06・28 ハイファ・アル=マンスール「メアリーの総て」 パルシネマno17※一応、2018年、2019年の記録です。「2本立て」なのに奇数というのは???ですね。追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.05

コメント(1)

-

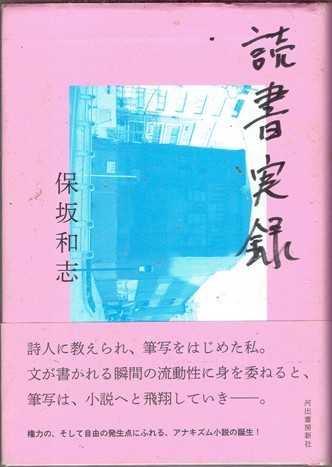

週刊 読書案内 保坂和志「読書実録」(河出書房新社)

保坂和志「読書実録」(河出書房新社) 2025年の8月の20日から入院していた病院の面会ロビーで、ほぼ1週間、日がな一日「読書」していたのですが、1冊最後まで読み終えた、数少ない1冊がこの「小説」(?)です。2019年に出版された保坂和志の小説集で書名は「読書実録」(河出書房新社)、目次はこんな感じです。 目次 読書実録 「筆写の始まり」 「スラム編」 「夢と芸術と現実」 「バートルビーと人類の未来」 四つとも、普通は「エッセイ」というジャンルに分類されるタイプの文章です。でも、腰巻にこう書いてあるんです。権力の、そして自由の発生点にふれる、アナキズム小説の誕生! だから、まあ、こうして案内するボクも、繰り返し「小説」と書いているわけです。まあ、映画でも小説でもそうなんですが、最近のシマクマくんは、所謂、ストリーというか、物語的起承転結に興味を失っている傾向がちょっとあって、文章であれば「ことば」が書き手の意識から発生してくる瞬間というか、映像であれば、まあ、映画の場合は製作過程の集団性ということを考えれば、文章のように考えるの難しいとは思うのですが、それでも、展開するストーリーとは関係なくオッ?というか、ハッとするシーンを期待しているところがあるのですが、保坂和志の文章にはそういう意味で惹かれますね。 ふーん、そうなん!?という感じの面白さです。 本文を引用しながら思い出しましたが、吉本隆明用語に「指示表出」と「自己表出」というのがありますが、言葉とか映像とかいうのは表現対象について、読み手や観客の中に、書き手や製作者との共通理解を成立させるための記号なわけですが、本当はズレていて、そこが面白いんですよね。たとえば、この本の作品群を「小説」と、作家なり、出版の当事者なりが言っていることなんて、まあ、その単純な例です。 で、本文ですが、こんな書き出しです。 読書実録。読書と実録、読書の実録、読書は実録、・・・・・吉増剛造が最近の対談の中で筆写、書き写しをしているのだと語っていた、吉増剛造は吉本隆明の「日時計篇」から筆写をはじめて、「マチウ書詩論」「西行論」と筆写し、今は「言語にとってびとはなにか」の第二巻の近松論のところまできているとその対談の中で語っていた、「言語にとって美とはなにか」なんて、あの厚い本を全部書き写すとは! 私はそれがすごいと思ったから友達に教えるとその人はルゴーネスの「塩の像」の筆写から私も筆写をはじめることにしたとメールしてきた、ルゴーネスは「もしアルゼンチン文学」の全過程をひとりの人物で象徴させなければならないとしたら、その人物は紛れもなくルゴーネスであろう。」とボルヘスが「バベルの図書館」の序文で紹介している作家で、びっくりするような小説を書いた。「日時計篇」というのは私は今回はじめて知った、吉本隆明の初期の未発表の詩(詩群)の総称で、昔勁草書房から出た「吉本隆明全著作集」の第二巻の半分と第三巻の全部を占め、第二巻に一四八篇、第三巻に三三〇篇収録されているとこの著作集の解題に書いてある。この「日時計篇」の量を知るまで「言語にとって・・・・」を全部筆写するなんて本当だろうかとどこかで思っていたがそれはまったく本当だったと「日時計篇」の量を知ってかすかな疑いは一気に真実となり、驚きはまったく静まって、海の底に微細な塵がゆっくりしずんでゆくように、まさに吉増剛造本人が写経にもなぞらえているように、宗教的というより信仰や祈りの実践に出会ったような気持ちになった。 吉増剛三流の読書法に、保坂和志がかぶれていって、以下、延々と筆写原稿が続くという展開です。興味を感じない人には面白くもなんともない話ですが、おもしろがれる人にはやたら面白い文章です。 読書という行為を、知識の集積作業であったり、描写の起承転結・論旨の展開の読み取りであったり、というような目的、まあ、それはそれで常識的な態度ですし、この年になっても新しいことに気付いたり思いがけない展開が面白かったりする視点から評価したり、批評したりするわけで、責める理由はかけらもないのですが、この作品は、そういう読み方から離れられない方には、面白くもなんともないと思うのです。うまく言えないのですが、そういう位置からちょっとズレて、自分自身が本とか読みながら何をやっているんだろう?という風なところに興味が彷徨っている人とかには面白いんじゃないでしょうか。ボクは、かつて、気に入った作品とかをノートに写すなんてことをやっていたことがあるのですが、20代の頃ですが、その時には、別に、祈りや信仰のような感覚はなくて、面白いから写していただけなのですが、もう一度やるかと言えば、多分やりませんね。ただ、鉛筆じゃあなくて、ワープロですが、引用部分を写すことは。今でも好きです。 で、病院から帰ってきたシマクマくんは、とりあえず「日時計篇」の確認です。ルゴーネスなんて名前はまったく記憶にありませんが、ボルヘスの「バベルの図書館」シリーズなら覚えています。さて、どうやって確かめようか?すぐには見つかりそうもありませんね。 結局、ここの所読んでいた「小説の自由」のシリーズと同じ結果ですが、これからの「読書案内」が、筆写ではありませんが、書き写しというか、引用がやたらふえることは間違いなさそうです。 というわけで、今回のご案内は終わりです。2025-no086-1159 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.05

コメント(1)

-

週刊 読書案内 斎藤真理子「韓国文学の中心にあるもの」(イースト・プレス)

斎藤真理子「韓国文学の中心にあるもの」(イースト・プレス) 斎藤真理子さん、韓国文学の紹介、翻訳のエキスパート! まあ、我が家では絶大なる信頼を得ている人です。ボクが彼女の仕事を知ったのは最近ですが、同居人にチッチキ夫人は仕事柄、かなり以前から読んでいたようです。 ボクは、と言えば、この年になるまで読んできた「朝鮮文学」、「韓国文学」は、所謂、「在日文学」です。書き手は大日本帝国による朝鮮半島支配以降、様々な理由で日本にやってきた朝鮮半島にルーツを持つ人たち自身であったり、その子孫であったりする人たちです。 日本語で書かれ、日本文学の一つのジャンルとして読まれてきた作品群です。ボクがこの年になるまでに手に取ってきた作家、詩人、の作品を思いつくままに列挙してみますね。「火山島・全7巻」(文芸春秋)・「鴉の死」(小学館文庫)の金 石範(キム・ソクポム、김 석범、1925年生 )、「玄界灘」(講談社文庫)の金 達寿(キム・タルス、김달수、1920年~1997年)、「生きることの意味 」(ちくま文庫)の高 史明(コ・サミョン、고사명, 1932年~ 2023年)、「砧をうつ女」の李 恢成(イ・フェソン、이회성、1935年~2025年)、「クレメンタインの歌」(文和書房)、「猪飼野詩集」(岩波現代文庫)の金 時鐘(キム・シジョン、김시종、1929年生 )、「凍える口」(平原社)の金 鶴泳(キム・ハギョン、김학영、1938年~1985年)、「血と骨」(幻冬舎)、「タクシードライバー日誌」(ちくま文庫)の梁 石日(ヤン・ソギル、양석일、1936年~2024年)、「JR上野駅公園口」(河出文庫)とかの柳 美里(ユウ・ミリ、유미리[1]、1968年生 )、「ナビ・タリョン」の李 良枝(イ・ヤンジ、이양지、1955年~1992年)、「GO」(講談社文庫)の金城 一紀(かねしろ かずき、1968年生)、それから劇作家のつかこうへい(1948年~2010年)、最近では深沢潮(1966年生)という作家もいますね。 記憶にある名前と作品をつらつらあげてみましたが、まあ、結構、お世話になっていますね。調べていて、ショックだったのは、コロナのさなか、骨太なバイオレンスの作家だった梁 石日さんと、誠実で胸を打つエッセイの高 史明さんが亡くなっていたことです。 話がそれていますが、斎藤真理子さんに戻します。ここのところ、韓国映画とか見るようになったこともあって、「韓国文学」に興味を持ち始めました。映画は字幕ですが、小説は翻訳です。 で、名前を知ったのが翻訳家の斎藤真理子ですね。彼女自身、韓国語で詩を書いて発表しているくらいの達人ですが、ボクはこの本を同居人のチッチキ夫人の棚で見つけました。 斎藤真理子「韓国文学の中心にあるもの」(イースト・プレス)です。 私は研究者ではなく、知識と関心が限られているため、この本は文学史でもなく、網羅的な文学案内でもないことを最初にお断りしておきたい。作品の選定には偏りがあり、飛躍も多いが、個人的な経験に基づく読書案内と考えていただければと思う。 まえがきでこんなふうに断っていらっしゃいますが、それで充分ですね。 全体の構成は、日本で韓国文学への注目が定着しだした二〇一〇年代後半を起点として、植民地支配が終わる一九四五年にまでさかのぼる形となっている。 というわけで、第1章は「キム・ジョンが私たちにくれたもの」です。チョ・ナムジュという作家の「82年生まれのキム・ジョン」(筑摩書房)が邦訳されたのが2018年で、ボクも読みましたが、その後、20万部を超えるベスト・セラーになったという話題から始まる斎藤真理子による小説論、作家論、韓国文学論は、ナカナカの読み応えです。 そこからの本書は、一言でいえば現代韓国文学総覧ですね。2010年代から1945年あたりまで、現代韓国文学の代表作を、1作、1作、熟読玩味する体裁で論じている文芸評論で、選ばれている作品が、ボクのように、これから読んでみようかという読者には格好の「読書案内」ですね。 キム・エラン、ファン・ジョウン、そしてノーベル賞のハン・ガンなどの現代作家の紹介が、まず、圧巻ですが、70年代のチョ・セヒ、ユン・フンギル、イ・ホチョルなどへの言及が続くライン・アップには、久しぶりにワクワクしましたね。 内容については、ボク自身が、この本で紹介されている作家を読み終えて、ボクなりの読書案内を書くかもしれない時に、当然、引用させていただく(笑い)ということで、ここでは触れませんが、あとがきの最後にチョン・セランという作家の「フィフティ・ピープル」(亜紀書房)という作品に触れて書いていらっしゃる文章を引用しておきます。 「フィフティ・ピープル」(斎藤真理子訳・亜紀書房)から最も印象的な場面を紹介してみたいと思います。この小説はある大病院にかかわる五十人の人たちのショートストーリーをまとめたものですが、その中の、イ・ホという名前の七十代の医師が、ぐっと若い後輩の医師「ソ先生」に語る言葉です。 ソ先生は産業医で、地域の労働災害や自分たち自身の労働環境の改善に努めていますが、一向に問題は解決されません。一緒にボランティアをやっている大先輩のイ・ホ先生に思い切って相談すると、次のような言葉が返ってきます。 「私たちの仕事は、石を遠くに投げることだと考えてみましょうよ。とにもかくにも、力いっぱい遠くへ。みんな、錯覚しているんですよ。誰もが同じ位置から投げていて、人間の能力は似たりよったりだから石が遠くに行かないって。でも実は、同じ位置で投げているんじゃないんです。時代というもの、世代というものがあるからですよ。ソ先生はスタートラインから投げているわけではないんだよ。私の世代や、そして私たちの中間の世代が投げた石が落ちた位置で、それを拾って投げているんです。わかりますか?」「でも、傲慢にならずにいましょうよ。どんなに若い人にも、次の世代がいるのですから。しょせん私たちは飛び石なんです。だからやれるところまでだけ、やればいいんです。後悔しないように」(P311~312) 斎藤真理子さんが、愚かしいヘイトのあらしが吹き荒れるこの国で韓国文学を翻訳、紹介している覚悟 のようなものを感じますね。ボクは、彼女の案内を頼りに、隣の国の新しい文学の世界を読んでいこうと考えています。皆さん、いかがですか?2025-no079-1152 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.04

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年9月2日(火)「オッ! さんぽ 5回目」団地あたり

「オッ! さんぽ 5回目」 徘徊日記 2025年9月2日(火)団地あたり ここのところ自宅謹慎を余儀なくされているシマクマくんです。そのうえ、9月になったというのにカンカン照りの青空ですから、出かけていくのに、ちょっと決心がいります。「でもな、ちょっとは歩かんとヤバイやろ。」「こけたらアカンよ!」「ウン、わかってる。」 というわけで、お散歩です。 玄関を出てみると、わが棟の足場が完成していました。 作業場の片づけをしていたおニーさんたちはヘルメットで水を汲んで頭からかぶっていました。もちろん着ているのは扇風機付きのジャンパーですが、暑さが尋常ではありませんからね。欅の森を抜けて、公孫樹の木です。どっちも、まだまだ、緑ですね。 しばらく歩いて、団地を見晴らせる近所の駐車場まで来ました。修繕工事の足場が次々と完成しています。 なんか、青空がすごいですね。 今日のコースには、まあ、季節が季節ということもありますが、花がまったくありません。あったのはこれです。 まだ青いですけど、カキの実ですね。団地の植栽のボランティアの方がおっしゃるには「甘柿(笑)」だそうです。ちょっと楽しみです。 こちらは、カリンです。まだ青いです。いつものようにたくさん実をつけています。 カリンやカキの実が色づくころには復調できるのでしょうかね?、いや、少しは涼しくなるのでしょうか?の方ですね。相変わらずお茶なしでは歩けない日盛りのお散歩でした。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.09.03

コメント(1)

-

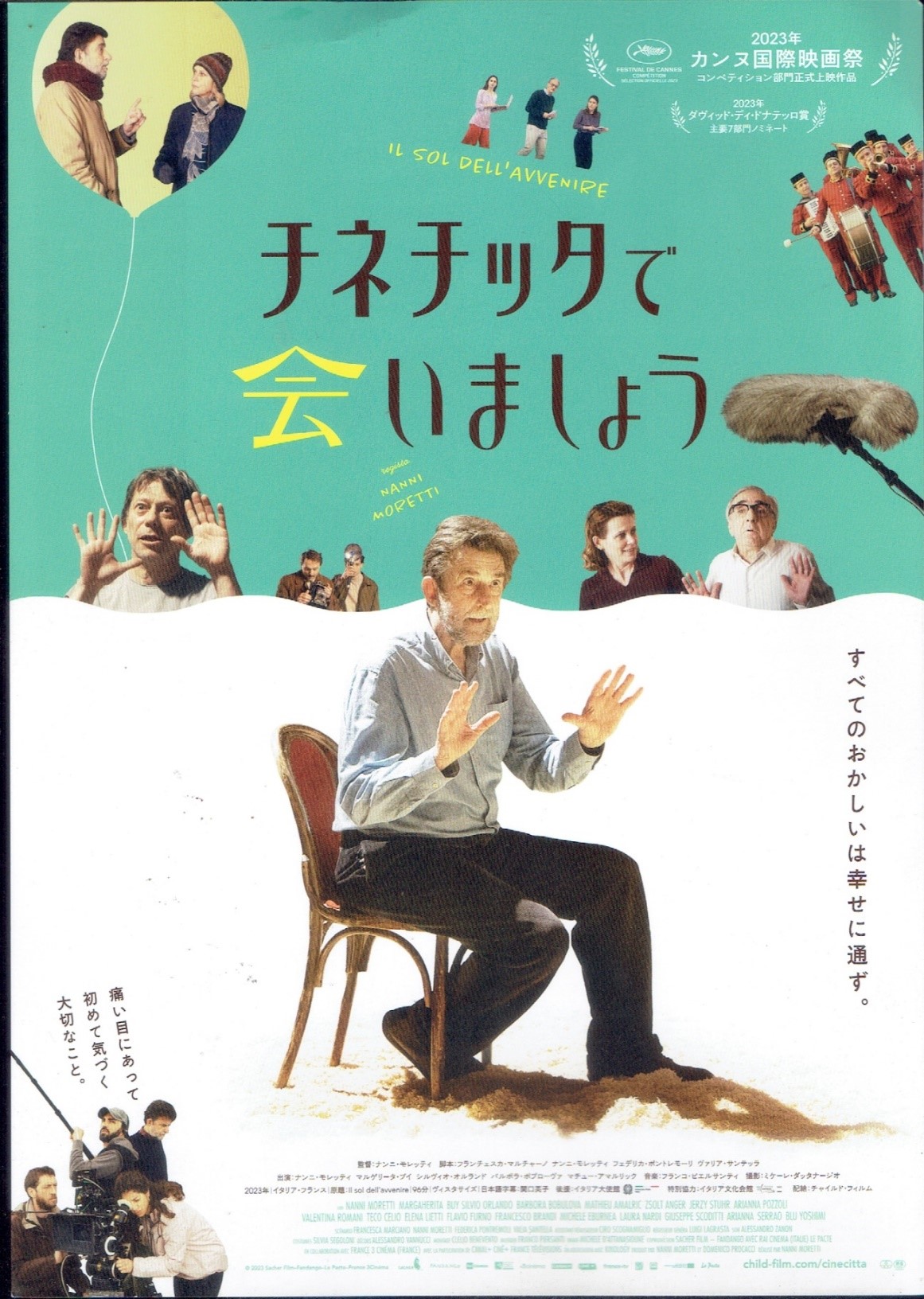

極私的アーカイブ シネリーブル神戸 2024年12月

極私的アーカイブ シネリーブル神戸 2024年12月※それぞれの題名かチラシをクリックしていただければヘボ感想記事に行けると思います。2024・12・02 ナンニ・モレッティ「チネチッタで会いましょう」 シネリーブル神戸no2832024・12・03 マーティン・ローゼン「ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち」 シネリーブル神戸no2842024・12・06 リチャード・カーティス「ラブ・アクチュアリー」 シネリーブル神戸no2852024・12・10 若松節朗「海の沈黙」 シネリーブル神戸no2862024・12・13 カルラ・シモン「太陽と桃の歌」 シネリーブル神戸no2872024・10・26 アンソニー・チェン「国境ナイトクルージング」 シネリーブル神戸no2882024・12・15 パオ・チョニン・ドルジ「お坊さまと鉄砲」 シネリーブル神戸no2892024・12・22 パーシー・アドロン「バグダッド・カフェ」 シネリーブル神戸no2902024・12・24 竹林亮「大きな家」 シネリーブル神戸no2912024・12・25 奥山由之「アット・ザ・ベンチ AT THE BENCH」 シネリーブル神戸no2922024・12・28 チャンドラー・レバック「I Like Movies 」 シネリーブル神戸no293※「国境ナイトクルージング」の日付が古いですが、感想が遅れたんですね。シネリーブル鑑賞の通し番号に沿って、ここにも貼っておきます。追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.03

コメント(1)

-

週刊 読書案内 多和田葉子「白鶴亮翅」(朝日新聞社)

多和田葉子「白鶴亮翅」(朝日新聞社) 2018年の「地球にちりばめられて」(講談社文庫)、2020年の「星に仄めかされて」(講談社)、2022年の「太陽諸島」(講談社)と、なんというか、世界をめぐる大柄な作品を立て続けに発表してきた多和田葉子が2022年から朝日新聞に連載していた作品が本になったので読みました。 今日の案内は多和田葉子「白鶴亮翅」(朝日新聞社)です。 とりあえず書き出しです。 ある日のこと、外に出ようと家のドアをあけるとそこにMさんが立っていた。Mさんはちょうど呼び鈴を鳴らそうとして片手をあげたところで、急にドアが開いたので目をまるくして棒立ちになっている。幸いドイツのドアは内側に開く。そうでなかったらドアを勢いよく開けたわたしはMさんの鼻を傷つけていたかもしれない。 「あ、こんにちは。お元気ですか」わたしはとりあえず、そんな挨拶をしてその場を繕ったが、Mさんがヤ—ともナインとも答えないので、手近にあった話題をよく考えもせずつかんで沈黙を埋めた。 語り手はドイツのベルリンで暮らす日本人の女性です。Mさんというのは隣家に一人で暮らしている老人です。初対面の場面です。小説はここから「わたし」の一人称です。この日は玄関で別れますが、その次の日だったかに「わたし」がMさんの住居を訪ねて、コーヒーをご馳走になります。 Mさんは目を細めたが、その目は笑っていなかった。暗い記憶を振り払うよう声のピッチをあげてMさんはこう尋ねた。「あなたも腰痛で困っているということは、何か机から離れられない種類の仕事ですか」「はい、翻訳をしています」「翻訳家というのはあこがれを感じる仕事です。語学が不得意なので絶対になれないことは承知のうえですが、あなたは子供の頃は何になりたいと思っていたんですか」「大人になったらどこかの事務所に毎朝通うだろうなあって思っていました。仕事の中味はどうでもよくて、ただまじめな顔をして机にすわっていればいいんだ、と思っていたんです。」「それじゃあ、仕事は何でもよかったんですか」「はい」「大学の専攻は?」「小説が好きだったので文学部に進んで、そこで講師をしていた夫と知り合って、そのまま夫の留学にくっついてドイツに来ました。最初はフライブルグでした」 Mさんが先を知りたそうな顔をしているので、わたしは通常は初対面の人には話さないことまで話してしまった。「奨学金が切れて私たちは帰国する前に数ケ月私費でベルリン生活をしてみることにしました。わたしはすぐにこの町がすっかり気に入ってしまいました。人ではなくて町にこいすをすることってあるんですね。夫は実家のある大学に就職できることになって帰国してしまいましたが、わたしはそのままベルリンに残りました。」Mさんはまだ黙っている。「お金を稼ぐためにいろいろアルバイトもやってみましたが結局ここで大学に入りなおして、奨学金ももらってしばらく通って、ドイツ語も上達して翻訳をやり始めたんです。でも大学はもう行っていません。」「翻訳で食べていくというのは誰でもできることではないのでしょう。面白い仕事をし収入を得られるのだからいいですね」「本当は小説を翻訳したいんですが、そういう仕事は入ってきません。退屈な仕事がほとんどです。でも小説を訳したいという夢はわすれないように自分でこつこつ訳しているんですがこちらはお金になりません」 Mさんはまだ聞き足りないような顔をしていたが、私は初対面の人に洗いざらしの下着を見られえしまったような気まずさを感じていた。(P34~P35) まあ、こういう調子です。ここで語られていく「わたし」の境遇が、多和田葉子というドイツ暮らしの作家の自画像ふうに読めるわけで、90年代の半ば「犬婿入り」(講談社文庫)で芥川賞をとって以来読み続けてきながら気になり続けていた、この作家のドイツ在住の謎が解けるようで一気に引き込まれました。 ここから最後まで、偶然の隣人Mさんとの付き合いの中で始めた太極拳の話や引っ越し荷物の本の山から発想される近代文学の話題が続きますが、別に大きな事件が起きるわけではない作品です。 ただ、「わたし」の暮らしに登場する、Mさんという隣人をはじめとした登場人物たちが、どなたも、彼女同様、地球のあちらこちらこちらからベルリンという町にたどり着いた経歴を持ち、ベルリンからあちらこちらに去っていく風情を漂わせているの人たちなのですね。どこからきて、どこにいくのか? ボクも含めてですが、極東の島国の住人たちが、ほとんど気づくことのない、そんなふうに問いかけざるをえないような世界のありようが、作品を支えている印象で、一人の翻訳家の生活小説を装いながら、実は、「地球にちりばめられて」(講談社文庫)以来続く多和田葉子ワールドの変奏曲 かもしれませんね。 ちなみに「白鶴亮翅」という題名は、「はっかくりょうし」、中国音では「バイ・フー・ハリ・チィ」と読むそうで、太極拳の二十四式の一つだそうです。ベルリンで太極拳です。ちょっと、不思議ですよね。 それと、もう一つ、「わたし」が、今、翻訳しているのはハインリヒ・フォン・クライストという19世紀の劇作家の「ロカルノの女乞食」という作品です。岩波文庫とかにいくつか翻訳はありますが、こっちも気になりますね。2024-no113-1035 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.03

コメント(1)

-

週刊 読書案内 茨木のり子「総督府へ行ってくる」(「言の葉3」(ちくま文庫)より)

茨木のり子「総督府へ行ってくる」(「言の葉3」(ちくま文庫)より その2) 五十の手習いとかで「ハングル」の勉強を始めた茨木のり子さんの晩年の詩です。彼女は「韓国現代詩選」(花神社)という韓国現代詩の翻訳と紹介の仕事も残していらっしゃいます。 総督府へ行ってくる 茨木のり子韓国の老人はいまだに便所(ビヨンソ)へ行くときやおら腰をあげて〈総督府(チョンドクブー)へ行ってくる〉と言うそうな朝鮮総督府からの呼び出し状がくれば行かずにすまされなかった時代やむにやまれぬ事情それを排泄につなげた諧謔と辛辣ソウルでバスに乗ったとき田舎から上京したらしいお爺さんが坐っていた韓服を着て黒い帽子をかぶり少年がそのまま爺になったような純そのものの人相だった日本人数人が立ったまま日本語を少し喋ったとき老人の顔に畏怖と嫌悪の情さっと走るのを視た千万言を費やされるより強烈に日本がしてきたことをそこに視た「詩集 食卓に珈琲の匂い流れ」(花神社・1992) この詩に何を読み取るのかは、読む人の自由ですが、大正15年(1926年)に生まれ、昭和とともに生きたこの詩人が、日本人として何を考えなければいけないと考えていたのかを読み取ることは難しくないでしょう。 この詩を読む若い人たちが、詩人が立っているその地点を理解するときに「なんとかファースト」などという、流行り言葉の虚妄に気付いてくれることを期待します(笑)。2025-no087-1160 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.02

コメント(1)

-

週刊 読書案内 保坂和志「小説、世界の奏でる音楽」(新潮社・中公文庫)

保坂和志「小説、世界の奏でる音楽」(新潮社・中公文庫) ここのところ「読書」の態度というか、姿勢というかが変わりました。1冊の本を最初から最後まで、まあ、途中で飽きたり興味を失ったりという場合ではなくて、おもしろく読んではいるのですが、読み続けるという、当たり前の読み方ができません。数ページ読んでは、別の本を開くというか、一度に数冊の本を読書中というか、例えば、今日、こうして案内している保坂和志のこの本ですが、2005年くらいから「新潮」誌上で連載した「小説の自由」という、一応、エッセイと銘打たれて『小説の自由』(新潮社、2005年)、『小説の誕生』(新潮社、2006年)、『小説、世界の奏でる音楽』(新潮社、2008年)と、まあ、今ではそれぞれ中公文庫になっているシリーズがあって、これはそのシリーズの第3巻で、シリーズはそれぞれ文庫版だと500ページを超える大部の本ですが、ボクはそれを同時に読んでいるのですね。 まあ、初版が出たときに一度は読んでいるわけで、その安心があるといえばあるからですが、読み直していて全く覚えていないことの連続ですから、あてにはなりません。でも、このシリーズとか、そういうちょくちょく読み、あちこち読みにちょうどいいんですよね。文中で作家本人も言ってますけど、まとまりというものがありませんし、ハイデガーとかニーチェとかに始まって、その時その時、話題になっている現代小説とかの引用の山で、その引用を読んでいるだけで迷路にさまようというか、保坂和志が何を言いたがっていたのか忘れてボーっとするわけで、3ページ読んで続きは、いずれ、また、でいいわけです(笑)。 で、今日は、そういう日々には珍しく一気読みが続いている柴崎友香について、「そういえば、保坂がなんかいってたな」 まあ、そんなふうに思いついて、その個所を探していると「小説、世界の奏でる音楽」の中公文庫版の300ページあたりに「柴崎友香の貧しさ」という章で見つけました。 「貧しさ」というのが鍵ですね。で、ベケットとか、書家の井上有一とかの引用がまずあったんですが、ボクにピンと来たのはその次のここでした。 高橋悠治もサティについて、「かれのは、まずしいものの芸術だ。手近な最小限の材料でできている。あるいは、ありあわせの材料から不必要な身ぶりをはぎとることでなりたっている。それがもつからではなく、そこにないものによって定義される音楽。」と「貧しさ」をキイに置いている。(P305) 要するに、「音楽」しか、いや、ピアノから聞こえてくる「音」しかない。高橋悠二の演奏を、一度だけ直に聞いたことがありますが会場の静寂の中に、実に静かな「音」が聴こえてきて心地よかったことだけ覚えていますが、あの感じかなというわけで、音楽でなら「音」、小説なら「ことば」だろうか? そんな理解です。 で、つづけて、柴崎について保坂はこういいます。 これは小説としてほとんど信じられないことだが、著者である柴崎友香は作品世界に生きる人たち以上の視点を持っていない。「持っていない」と、こういう言い方をすると既存の小説観からは「作者としての自覚のなさ」とか「作者として作品世界を対象化する視点の欠如」というふうに否定的な判断をされかねないが、柴崎友香はそのような視点を借りずに書いて、それに成功したのだ。(P305) まあ、ボクに限らず誰でもそうだと思うのですが、小説とか読むときに、書かれているエクリチュールと言えばいいのでしょうか、読んでいく文字・言語を、その人なりの、前もってあつらえられている「理解」とか「解釈」の体系の中に追い込んでいくわけで、これは翻訳だとか、子供向けの童話だとか、ということに始まって、作家のテーマだとか文体だとかいうことについて、あらかじめ頭にある「分類地図」のようなもののどこかに配置していくわけですが、それってどうなのというのが、ここで保坂が言っているように思うんです。 高橋悠二の演奏が、聴いているボクの中で音楽を奏で始める時に起こっているのは、そういうことと、まあ、まったく関係ないとは言えないにしても、ちょっと違うんじゃないかということですね。 そういう出来事を喚起する力が柴崎の作品世界にはあるんじゃないか、で、それを支えているのは、彼女の描写の「まずしさ」の力だということですね。 とにかく、柴崎友香は「貧しさ」を肯定するというよりも前提条件として引き受けることによって、「貧しさ」を前提条件として生きている二十代三十代の人たちを書いた。「貧しさ」を書くために「貧しさ」を対象化する位置に自分が立ってしまったら、それは「貧しさ」に対する裏切りになるだろう。「貧しさ」とはそういう世界観のようなものだ。(P311) まあ、そういうわけで、ここのところ柴崎作品を読み漁っているのですが、もともと好きなんでしょ!まあ、そう言われればそうですねなのですが、保坂に納得! までは遠いですが、少し違った読み方ができている気もしますね。 保坂のこのシリーズも、ヒマに任せてパラパラやっていますが、まあ、話題で出てくるのはカフカとかベケットですからね、そっちも覗くことになってめんどくさいのですが、楽しくないわけではないわけで、皆さんに是非!というのもなんだか気が引けますので、そのうち、あれこれ引用、ご案内できたらと思っています(笑)。 2025-no044-1118 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.09.01

コメント(1)

全43件 (43件中 1-43件目)

1

-

-

- 読書日記

- 書評【ゆるこもりさんのための手帳術…

- (2025-11-20 00:00:13)

-

-

-

- ボーイズラブって好きですか?

- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…

- (2025-07-10 07:00:04)

-

-

-

- この秋読んだイチオシ本・漫画

- 禁忌の子/山口 未桜

- (2025-11-16 18:00:05)

-