2025年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

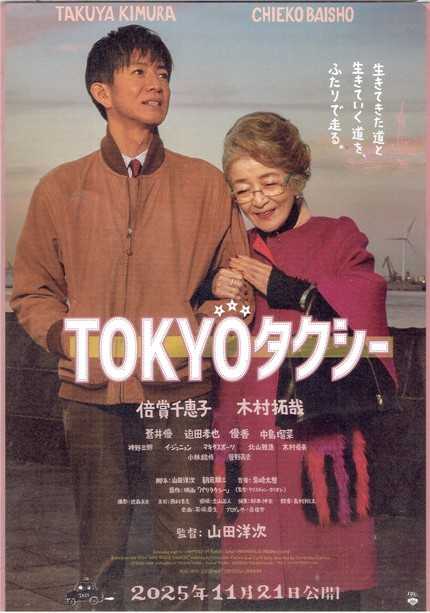

山田洋次「TOKYOタクシー」109シネマズ・ハットno70

山田洋次「TOKYOタクシー」109シネマズ・ハット 「寅さん」の山田洋次が新作を倍賞千恵子と木村拓哉で撮ったという事を聞いて、ちょっと心騒ぎました。当然、見ますよね(笑)。 というわけで、封切りの日に見ました。山田洋次監督の松竹映画130年記念作品、「TOKYOタクシー」です。 さくらがすみれで、葛飾柴又でタクシーを待っているという出だしに笑いました。すみれ役の倍賞千恵子が、実年齢84歳、タクシー・ドライバー役のキムタクこと木村拓哉くん53歳、監督の山田洋次に至っては93歳だそうです。いやはや、時の流れを痛感しましたね。 ここの所、吉永小百合、市毛良枝と高齢の女優さんのお元気ぶりに感動し続けていますが、倍賞千恵子さんのすみれも、まあ、大したものでしたよ。 芸達者な倍賞千恵子演じる、85歳の女実業家高野すみれが語る波乱万丈な人生に、オタオタと引き込まれていく、キムタク演じる、なんだか自信のないタクシー・ドライバーの宇佐美浩二くんですが、根はいいヤツなんですね。すっかりすみれさんに惚れこまれてしまうんです。まあ、文句のつけようのない男前だし(笑)。 で、まあ、それはやめてと祈りたくなるようなアンチ・クライマックスというか、年寄りを殺さないでほしいんですけど、殺しちゃって、そのあたり、この映画って、若い人が見ることを期待している、年寄り監督の思い込みな感じなんですよね、ラストが(笑)。 でもね、なんだかすごいことを語るオバーちゃんに、ボー然としながらも、聞き惚れていって、心を奪われる、いい年のおっちゃんの役のキムタク君はよかったですね。なんにもしていないんですけどね(笑)。まあ、倍賞千恵子さんの演技なんて、さくらだろうが、すみれだろうが倍賞千恵子さんなわけで、お二人に拍手!でした。 ただ、まあ、ボクは、この作品が原作と銘打っている「パリタクシー」を見たことがあるのですが、こっちには、ザンネンですが、あの面白さはありませんね。 多分、ボクにとって、主役のお二人もですが、若き日のすみれを演じる蒼井優ちゃんなんかでも、お顔を知りすぎていることが理由の一つでしょうね。 もう一つは、結末が早くから読めてしまって、結末に合わせて展開するものですから、すみれさんの人生の過酷さを描いた前半が浮いちゃう印象でしたね。 余談ですが、松竹の富士山を久しぶりに見て、ちょっと、しみじみしましたね。松竹といえば、山田洋次さんなんでしょうが、映画は、彼の老いを感じさせて、少し寂しかったですね。監督・脚本 山田洋次脚本 朝原雄三原作映画 クリスチャン・カリオン「パリタクシー」撮影 近森眞史編集 杉本博史音楽 岩崎太整キャスト倍賞千恵子(高野すみれ 客)木村拓哉(宇佐美浩二 運転手)蒼井優(若き日のすみれ)迫田孝也(小川毅 すみれの夫)優香(宇佐美薫 妻)中島瑠菜(宇佐美奈菜 娘)神野三鈴(高野信子)イ・ジュニョン(キム・ヨンギ すみれの恋人)マキタスポーツ北山雅康木村優来小林稔侍笹野高史(阿部誠一郎 司法書士)佐田(声)明石家さんま圭子(声)大竹しのぶ2025年・103分・G・日本 松竹2025・11・21-no168追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.23

コメント(0)

-

週刊 読書案内 金時鐘「見えない町」(「猪飼野詩集」より)

金時鐘「見えない町」(「猪飼野詩集」より) 見えない町 金時鐘なくても ある町。そのままのそのままでなくなっている町。電車はなるたけ 遠くを走り火葬場だけは すぐそこにしつらえてある町。みんなが知っていて地図になく地図にないから日本になく日本でないから消えててもよくどうでもいいから気ままなものよ。そこでは みなが 声高にはなし地方なまりが 大手を振ってて食器までもが 口をもっている。胃ぶくろったら たいへんなもので鼻づらから しっぽまではては ひずめの 角質までもホルモンとやらで たいらげてしまい日本の栄養を とりしきっていると昂然とうそぶいて ゆずらないそのせいか女のつよいったら 格別だ。石うすほどの 骨ばんには子供の四、五人 ぶらさがっていてなんとはなしに食っている男の一人は 別なのだ。女をつくって出ようが 出まいが駄駄っ児の麻疹と ほっておき戻ってくるのは 男であると世間相場もきまっている。男が男であることは子供にだけいばっていること。男の男も 思っていておけんたいに父である。にぎにぎしくてあけっぴろげでやたらと ふるまって ばかりいてしめっぽいことが 大のにがてでしたり顔の大時代がしきたりどおりに 生きていてかえりみられないものほど重宝がられて週に十日は 祭事つづきで人にも バスにも 迂廻されて警官ですら いりこめなくてつぐんだが最後あかない 口でおいそれとやってくるには骨な町。 〇どうだ、来てみないか?もちろん 標識ってなものはありゃしない。たぐってくるのが 条件だ。名前などいつだったか。寄ってたかって 消しちまった。それで〈猪飼野〉は 心のうちさ。逐われて宿った 意趣でなく消されて居直った 呼び名でないんだ。とりかえようが 塗りつぶそうが猪飼野はイカイノさ。鼻がきかにゃ 来りゃあせんよ。大阪のどこかって?じゃあ、イクノといえば得心するかい?あらがった君の 何かだろうからうとまれた臭気にでも 聞いてみるんだな。今もまだ むれた机は そのままだろうよ。あけずじまいの べんとうもね。あせた包み そのままに押しこんだなりで ひそんでいるさ。知っているだろう?あの抜けおちた 銭はげのような居場所。いたはずのうなじが 見えてないだけなんだ。どこへ行ったかって?とどのつまり歯をむいたのさ。それで 行方不明。みながみな 同じくらい荒れだしたのでだれも彼を 知ろうとはしない。それからだよ。がに股の女が 道をはばんでねえニホンゴでないにほんごでがなりたてるんだ。いかな日本もこれじゃあ いつけるはずがないやな。オールニッポンの逃げだしだ! イカイノに追われて おれが逃げる。 俘虜の憂き目の ニッポンが逃げる。 役所にたのんで 枷をとかさせ 買いたたかれた イカイノを逃げる。 家が売れて モモダニだ。 嫁がとれて ナカガワだ。 イカイノにいてて 気がねのない 二ホンが総出の 追いだしだ。 キムチの匂いを 町ごと封じ 浴衣すがたのイカイノが 仁丹かんで よそゆきだ。 〇それでお決まりイカイノがイカイノでないことのイカイノのはじまり。まみえぬ日日の暗がりを遠のく愛がすかしみるうすれた心の悔いのはじまり。どこにまぎれてそっぽを向こうと行方くらました己れであろうと饐えて よどんで洩れてくるしょっぱいうずきはかくせない土着の古さでのしかかり流浪の日日を根づかせてきたあせない家郷を消せはしない。猪飼野は吐息を吐かせるメタンガスさ。もつれてからむ岩盤の根さ。したり顔の在日にひとり狎れない野人の野さ。何かがそこらじゅうあふれていてあふれてなけりゃ枯れてしまう振舞いずきな 朝鮮の町さ。始まろうものなら三日三晩。鉦と太鼓に叩かれる町。今でも巫人(ムダン)が狂う原色の町。あけっぴろげで大まかなだけ悲しみはいつも散ってしまっている町。夜目にもくっきりにじんでいて出会えない人には見えもしないはるかな日本の朝鮮の町。 金時鐘の「猪飼野詩集」、冒頭に収められている「見えない町」です。はるかな日本の朝鮮の町。 という最終句が、詩が書かれてから50年、2025年の今でも、1000年以上の歴史を想起させる傑作だと思います。 秋の終わりの一日、フラフラと徘徊していた老人が、ふと、立ち止まって空を見上げた時、夕焼けが消えて、闇が迫ってくる光景に見とれながら浮かんでくる哀しみが、この詩を包んでいるような気がします。 で、おそらく、お若い方たちにはピンとこないであろう猪飼野という地名についてですが、著者自身が、この詩集でこんなふうにおっしゃておられます。 猪飼野 大阪市生野区の一画を占めていたが、一九七三年二月一日を期してなくなった朝鮮人密集地の、かつての町名。 古くは猪甘津と呼ばれ、五世紀のころ朝鮮から集団渡来した百済人が開いたといわれる百済郷のあとでもある。大正末期、百済川を改修して新平野川(運河)をつくったおり、この工事のために集められた朝鮮人がそのまま居ついてできた町。在日朝鮮人の代名詞のような町である。 猪飼野という地名は、関西に住む、ボクらの世代の多くには、昔の地名としてではない呼称ですが、旧地名の改変がしきりに行われた70年代から50年、町の名前を変えることが「歴史」そのものを失うことだった。ということを、まあ、老人の繰り言かもしれませんが、もう一度振り返ることは、実は、大切なことなのではないでしょうか。2025-no223-1196 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.22

コメント(0)

-

マイク・リー「ハードトゥルース」シネリーブル神戸no340

マイク・リー「ハードトゥルース」シネリーブル神戸 予告編を見ていて、悪態を吐き続ける中年女性の姿に惹かれてみました。マイク・リーという、かなり高齢のベテラン監督による「Hard Truths」です。 息子モーゼス(トゥウェイン・バレット)が22歳で無職、配管とかの肉体労働をしているらしい寡黙な亭主カートリー(デビッド・ウェバー)と三人で暮らしている主婦パンジー(マリアンヌ・ジャン=バプティスト)は、何かにつけ悪態を吐き続けています。 当然だと思うんですが、みているこっちは「なぜ、そんなに不機嫌なの?」ですよね。 で、お終いにはわかったか?うーん、そこが難しいところですね。ものすごく微妙な結末シーンなんです。ああ、そういうことかと腑に落ちかけるんですけど、なかなかスンナリとはいきませんでしたね(笑)。 でもね、この映画、ナカナカなんです。なんでかというと、パンジーの悪態とそれにこたえる、家族やレジ係、歯医者さんに内科のお医者さんまで、セリフらしいセリフが、だからパンジーの悪態だってそうですが、ないんです。 どいうことかといえば、普通、人は会話するときに「ことば」の向こう側に返事するんですよね。聴こえてくる「ことば」の、表面上の意味の向こうに、ある深さを聴いているわけですが、この映画の会話には、それが抜け落ちていて、映し出される表情に見入るしかないんです。 誤解しないでほしいのは、ボクは、今、この映画を批判しているんじゃないんです。言葉に籠められた意味を読み取りながら暮らしているつもりの生活って、本当に、コミュニケーションって、成立しているんですかね、という疑いというか、不安のようなものが、この作品を見ていると浮かんできたという事です。目の前に切れ続けているおばちゃんがいるんです。で、ボクらがたどり着きたい場所というのはああ、この人は心を・・・とか、今日、家でなんか・・・とか、聞いているこっちのわかるように「解釈」しているだけで、まあ、ここで、今日、会っても、二度と会うわけじゃないし・・・で済ましていないかという問いですね。それって、実は、もっとも大事な「問い」なんじゃないでしょうかね。 で、普通、映画っていうのは、そういう「問い」に答えをくれるんですけど、この映画は最後まではぐらかしている気がするんです。これは、ちょっと、すごいなあ!でしたね。 言葉の響き以外に、その向こうが、ひょっとしたら見えるかもしれないと、パンジーやその家族の表情、行動に「目を澄ます(笑)」のですけれ、微妙でしたね。 まあ、それにしても、それぞれの人物の演技は飽きさせませんね。怒りと不安をぶちまける主人公は特に良かったですね。というわけで、そこのところに、とりあえず拍手! で、まあ、見終えて思うのは誰かが、「実はね、」と解説してくれないかなあでしたね。 それにしても、最後まで突っ切ったマイク・リーという老監督の根性にも、ついでに拍手!でした。監督・脚本 マイク・リー撮影 ディック・ポープ編集 タニア・レディン音楽 ゲイリー・ヤーションキャストマリアンヌ・ジャン=バプティスト(パンジー)ミシェル・オースティン(シャンテル 妹)デビッド・ウェバー(カートリー 夫)トゥウェイン・バレット(モーゼス 息子)アニ・ネルソン(ケイラ)ソフィア・ブラウン(アレイシャ)ジョナサン・リンビングストーン(ヴァージル)2024年・97分・G・イギリス原題「Hard Truths」2025・11・17・no166・シネリーブル神戸no340追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.22

コメント(0)

-

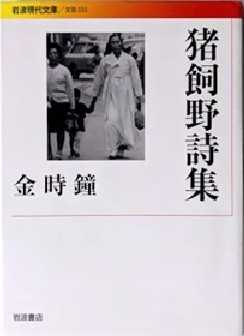

週刊 読書案内 金 時鐘「猪飼野詩集」(東京新聞出版局)

金 時鐘「猪飼野詩集」(東京新聞出版局) 斎藤真理子の「韓国文学の中心にあるもの」の案内を書きながら、今となっては50年ほども昔、六甲山のふもとにあった大学の学生会館にあった「神戸大学新聞会」の編集室で、当時、まだ教育学部の学生だったMくんが「シマクマ、これ知とうか?」と言って差し出した真新しい雑誌のことを思い出しました。 彼が差し出したのは、出たばかりの「三千里」という雑誌でした。今、ボクの頭に浮かんでいるのは、ボクが在日思想、在日文学と初めて出会った時のシーンです。 歴史家の姜在彦、作家の金石範、そして詩人の金時鐘、ほかにも多くの方の名前を知り、以来、50年、ぽつぽつと、それぞれの方の著作を読んでは忘れ、思いついては読むという、性根の入らない読書の始まりですが、今日の案内は金時鐘「猪飼野詩集」(東京新聞出版局)です。 今では岩波の現代文庫で読めますが、今日は東京新聞出版局から、奥付が昭和53年ですから、1978年に出版された本での案内です。ボクが、今、手に取っているこの詩集は、実は、同居人チッチキ夫人の蔵書です。 「猪飼野詩集」という本は、あの時、M君が差し出した、1975年に創刊された「三千里」という雑誌に1978年まで連載された詩をまとめた詩集です。 そのあたりのことが、詩人自身の「あとがき」に書かれているので、書籍化についての謝辞を省いて写しました。 あとがき 「猪飼野詩集」は、季刊「三千里」に10回にわたってれんさいしたものが大部分を占めていますが、当初は長編詩として試みられたものでした。それが、何分とも三つきに一回ずつの連載でしたので、その都度読み切れる必要に迫られて、実質的には連作詩に成り代わったものです。とはいっても、これはこれなりに私の意図が具現したものですので、斟酌される必要は少しもありません。この形のままで評価を受くべき、私の作品です。 ここのところようやく、「在日」も日本語の領域で自らの相貌をあらわにしだしています。三世、四世と代をつないだ異国暮らしが、それでも朝鮮人としての原初さを風化されずに持ち続けているのは、粗野なまでに“朝鮮”そのものである在日朝鮮人の原型像が、そこここに集落を成して存在しているからです。本国でさえ廃れてしまった大時代的な生活習慣までが、そこでは今でも大事な民族遺産のように受け継がれれていたりします。この頑迷さを笑うべきではありません。私のような器用なものばかりが“日本”を生きているのでしたら、「在日朝鮮人」は、とっくに失くなってしまっていたでしょう。それを失くさせない土着の郷土性のようなものが、在日朝鮮人の集落体であり、その集落の本源に、猪飼野は存在するのです。それだけに「猪飼野」は、開かれていない日本人にはうとましくも奇異な“村”でもあるものです。「猪飼野」という在日朝鮮人の代名詞のような町の名が、周辺住民の民主的な総意によって書き換えられたのは、まさしくその奇異な“村”性のためでした。「イカイノ」と聞くだけで、地所が、家屋が、高騰一方のこの時節に安く買いたたかれるというのです。ひいては縁談にまで支障をきたしているとかで、隣接する「中川町、桃谷〇丁目」に併呑されてしまいました。在日朝鮮人問題がどういう意味を今日もっているにせよ、70年もの間、“統治者”の国の日本で培ってきた在日朝鮮人の生活史は、そのまま、日本と朝鮮のはざまで凝固した日々の重なりに他ならないものです。詩こそ人間を描くものだと信じている私にとって、これは日本語にかかわるかぎりの、ゆるがせにできない私のテーマとなるものです。(後略)一九七八年十月八日 金時鐘 生(P219~2219) 在日ということを正面から見据えた詩人は、この詩集をお出しになったころ兵庫県の公立高校で朝鮮語を教えた人でもあります。最初の職場で一度だけお出会いした記憶があります。林先生とお呼びしていましたが、「この方が、あの、金時鐘か!」 と、ビビった記憶しかありません(笑)。 書き写しながら、ボクの中に浮かんでくるのは、あの時のM君の笑顔です。彼が若くして逝ってしまってから30年以上の時が経ちますが、ボクに出来ることは読み継がれていくことを願いながら、こうして読書案内とやらを書くことだけですね。2025-no094-1167 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.21

コメント(0)

-

ロバート・レッドフォード「リバー・ランズ・スルー・イット」パルシネマ新公園no49

ロバート・レッドフォード「リバー・ランズ・スルー・イット」パルシネマ新公園 アメリカの俳優、ロバート・レッドフォードが亡くなってパルシネマが追悼特集上映をやっていました。 で、これは、と思ってみたのが彼の出演作ではなくて、監督作品でした。「大統領の陰謀」と2本立てだったんですが、こっちだけ見て、大いに納得して帰ってきました。 見たのはロバート・レッドフォードが1992年に製作、監督した「リバー・ランズ・スルー・イット」です。 少し乱暴は言い方をすれば、川で釣りをしている老人の頭のなかに70数年の生涯が浮かんでは消え、消えては浮かぶだけの話でした。 時代は20世紀の初頭ですね。イギリスのスコットランドからやって来てモンタナの、確か、ミズーラという、向こうに高い山なみが見える田舎町で牧師をしている父(トム・スケリット)、ユーモアあふれる母(ブレンダ・ブレシン)、兄のノーマン(ジョセフ・ゴードン=レビット)、弟のポール(バン・グラベイジ)の4人家族のほぼ半世紀にわたる追憶でした。 最後のシーンで老人が流れに釣り竿絵をしならせます。美しい流れと背景の山のシーンが胸を打ちました。 映画は、最初から最後まで川釣りの中にありました。フライ・フィッシングという、あの光景です。映画の今、川に入っている釣り人が、老いたる兄ノーマンであったことがラストシーンで分かった時に涙がこぼれました。 流れに向かって光る釣り糸、その糸の先で魚を誘っているフライが、時の流れと共に去っていった家族の記憶を次々に釣り上げていた映画だったのですね。 青年のポールを演じる若き日のブラッド・ピットや、同じくノーマンを演じるクレイグ・シェイファーの姿に、見ているこちらの追憶を重ねてしまうのは年のせいでしょうか(笑)。 ロバート・レッドフォードの傑作! そういっていいでしょうね。イイものを見せていただきましたね(笑)。拍手!監督・製作 ロバート・レッドフォード製作 パトリック・マーキー製作総指揮ジェイク・エバーツ原作 ノーマン・マクリーン「マクリーンの川」(集英社)脚本 リチャード・フリーデンバーグ撮影 フィリップ・ルースロ美術 ジョン・ハットマン衣装 バーニー・ポラック キャシー・オレア編集 リンジー・クリングマン ロバート・エストリン音楽 マーク・アイシャムナレーション ロバート・レッドフォードキャストクレイグ・シェイファー(ノーマン・マクリーン 兄)ジョセフ・ゴードン=レビット(若き日のノーマン)アーノルド・リチャードソン(老いたノーマン)ブラッド・ピット(ポール・マクリーン 弟)バン・グラベイジ(若き日のポール)トム・スケリット(マクリーン牧師 父)ブレンダ・ブレシン(マクリーン夫人 母)エミリー・ロイド(ジェシー・バーンズ 恋人)エディ・マックラーグ(バーンズ夫人)スティーブン・シェレン(ニール・バーンズ)ニコール・バーデットスーザン・トレイラーマイケル・カドリッツロブ・コックスバック・シモンズ1992年・124分・アメリカ原題「A River Runs Through It」2025・11・04・no160・パルシネマ新公園no49追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.20

コメント(0)

-

徘徊日記 2025年11月16日(日)「ここが西門!」 ここは鬼ノ城・その2 岡山・総社あたり

「ここが西門!」 徘徊日記 2025年11月16日(日) ここは鬼ノ城・その2 岡山・総社あたり お買い物姿のチッチキ夫人のあとについてたどり着いたのが鬼ノ城の西門あたりです。 門の向こうとこちら、一帯にめぐらされている土の壁がすばらしいです。 白壁とか、もちろんコンクリートとかじゃないんです。雨が降ったら流れてしまいそうなむき出しの土の壁です。 古代の山城という事ですが、造られたのは、白村江の戦いの時代ですよ! 白村江の戦いといえば、天智2年、西暦663年のことです。戦いに敗れた百済の人々が列島にのがれ、このあたりに城を築いたそうです。1000年以上もの間、修復が繰り返されてきたんでしょうね。 写真を撮り忘れていますが、山陽自動車道からも見えていました。あそこ? 指さしながら、不安になるほど、はるか北の高い山の上でした。 門をくぐって振りかえると、こんな木造の建物です。 この西門のすぐ西側に展望台があって、そこからの眺めが絶景!でした。 で、長年一緒に暮らしてきたチッチキ夫人が叫びました。「いやー、落ちたらどうするの?」「ハアー?」「この展望台の床の板、ギシギシしていうてるし。」「まあ、そういわんと、ここまで来てみ、ほら、あっちに海も見えるし。」「そんなとこ、ガクガクするし、海なんか、別に、見たないし!」 初めて知りました。彼女、高所恐怖症らしいんですね。そういえば、お嬢のピーチ姫も高いところ苦手でした。 お天気は、快晴の青空、南には瀬戸内海らしい海が光っている絶景!でした。 駐車場からここまでは、老夫婦にもなんなく歩ける緩やかな道でした。いいところですねえ(笑)。 お城の歴史が書いてある看板です。 さて、ここからどっちに行こうかなですが、それはその3に続きです。じゃあね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.11.19

コメント(0)

-

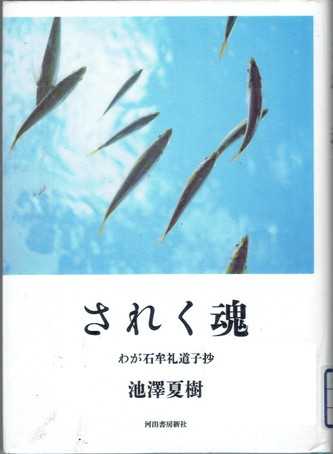

週刊 読書案内 池澤夏樹「されく魂 わが石牟礼道子」(河出書房新社)

池澤夏樹「されく魂 わが石牟礼道子」(河出書房新社) 個人編集で、それぞれ全30巻の「世界文学全集」とか、「日本文学全集」とかを河出書房新社から出すという、まあ、離れ業で、ちょっと唖然とさせてくれた、多分、本業は作家の池澤夏樹ですが、久しぶりに出かけた市民図書館の棚で見つけたのがこの本でした。 今日の読書案内は「されく魂 わが石牟礼道子」(河出書房新社)です。 2021年ですから、もう、4年も前の出版ですが、日本の全集はもちろんのことですが、「世界文学全集」の1冊として、石牟礼道子「苦海浄土」を選び、『現代世界の十大小説』(NHK出版新書 2014年)という著作では20世紀を代表する名だたる世界文学の10人のラインアップに石牟礼道子の名を選んだ池澤夏樹が、何度も何度も論じてきた石牟礼道子論の集大成本でした。 目次を貼りますね。目次1『苦海浄土』ノート 不知火海の古代と近代 水俣の闇と光 明るくて元気で楽しそう 世界文学の作家としての石牟礼道子 「日本文学全集」『石牟礼道子』解説 『評伝 石牟礼道子‐渚に立つひと』文庫版解説2書評『最後の人―詩人 高群逸枝』 書評『葭の渚―石牟礼道子自伝』 書評『不知火おとめ―若き日の作品集1945‐1947』 書評『無常の使い』 書評『完本 春の城』 書評『道子の草文』3ぼくのもとに無常の使い 石牟礼さんがお果てになった 夢とうつつを見る人 されく魂―石牟礼道子一周忌に寄せてあとがき その時期、その時の文章です。ちなみに書名として「されく魂」とお付けになっているのは、目次の最後にある、石牟礼道子の一周忌にお書きになった文章の題名が使われているのですが、その文章についてはその2でご案内しようと思っていますが、石牟礼道子のこんな詩からとられています。 糸繰りうた 石牟礼道子日は日に昏(く)るるし雪ゃあ雪降ってくるしほんにほんに まあどこどこ漂浪(され)きよりますとじゃろ夜も日も明けずわが魂のゆく先もわからんみんみんぜみのごたるみぞなげなおひとでございます。 (「みぞなげな」は「かわいそうな」の意) 池澤夏樹という人について、小説で唸ったという事は、あまり記憶にないのですが、「読む人」としてお書きになってきた、書評、批評には惹かれ続けています。所収されているのは、どこかで、一度、読んだことのある文章群ですが、懐かしく読みなおしました。 いかがですか、読みでありますよ(笑)。まあ、石牟礼道子とか読みなおしを促される方もいらっしゃると思いますが(笑)。 ついでなので池澤夏樹版『現代世界の十大小説』貼っておきます。ガルシア=マルケス『百年の孤独』アゴタ・クリストフ『悪童日記』ミルチャ・エリアーデ『マイトレイ』(Maitreyi)ジーン・リース『サルガッソーの広い海』(Wide Sargasso Sea)ミシェル・トゥルニエ『フライデーあるいは太平洋の冥界』(Vendredi ou les Limbes du Pacifique)カルロス・フエンテス『老いぼれグリンゴ』(Gringo viejo)ジョン・アップダイク『クーデタ』(The Coup)メアリー・マッカーシー『アメリカの鳥』(Birds of America)バオ・ニン『戦争の悲しみ』(The Sorrow of War)石牟礼道子『苦海浄土』 これが、池澤夏樹の「世界の十大小説」ですが、さすがのライン・アップというべきでしょうね。年齢のなせる業に過ぎませんが、何とか、半分は読んだことがある作品でホッとしましたが、若い人たちに1冊でもいいので手にとっていただきたいと願う10人ですね。 中でも、最後にベトナムの作家バオ・ニンと日本の石牟礼道子をあげているところが池澤夏樹ですね。 池澤夏樹[イケザワナツキ]1945年、北海道生まれ。1988年『スティル・ライフ』で芥川賞、1992年『母なる自然のおっぱい』で読売文学賞、1993年『マシアス・ギリの失脚』で谷崎潤一郎賞、2010年『池澤夏樹=個人編集 世界文学全集』で毎日出版文化賞、2011年朝日賞、2020年『池澤夏樹=個人編集 日本文学全集』で毎日出版文化賞2025-no104-1177 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.19

コメント(0)

-

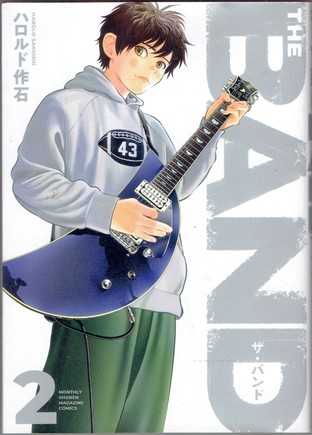

週刊 マンガ便 ハロルド作石「THE BAND 2」(講談社)

ハロルド作石「THE BAND 2」(講談社) トラキチ君の9月のマンガ便で届きました。今年の1月から始まっているハロルド作石のバンド・マンガ「THE BAND 」(講談社)の第2巻です。2025年8月の新刊です。 おじさんのマコちゃんから、けったいな形のエレキ・ギター、カワイ・ムーンサルトとか(上の表紙のギターね。)をもらって、いじり始めたばっかりの新木友平くんですが、ただ今、高校生です。 1巻の終わりで、ライブハウスで演奏しているドラカリスとかいうバンドのメンバー補充とかで演奏できそうな話が始まってたんですね。で、入学した高校では軽音楽部に入部しようと、出会ったのが、なんだかやたら可愛らしい部長の八木さん(多分)です。 でもね、校長先生の方針とかで、ライブハウスなんちゅう不良のたまり場への出入りは禁ずる! とかで、ドラカリスか、軽音か、どっち?というお話の展開なんですが、素人ギタリストの友平君、やっぱり、ドラカリス!となったところに、なんだかいけ好かないギタリスト鎌仲君とかの登場です。 裏表紙のこの人ですね。というわけで、第3巻は彼と友平君の決闘なんだそうです。どうなるんでしょうかね。負けちゃうと、始まったばっかりのマンガが終わりそうですからね。大丈夫なんでしょうけど、やっぱり気になりますね(笑)。 一応、裏表紙、これです。 一番上が、マタロー君、友平君の隣がドラカリスの涼さん、カスミさん、碧空(アイク)くん、で、鎌仲君ですね。決闘は作曲勝負らしいですが、いやはやですね(笑)。2025-no125-1198 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.18

コメント(0)

-

徘徊日記 2025年11月8日(土)「ここは梅田の太融寺!」 大阪、梅田あたり

「ここは梅田の太融寺!」 徘徊日記 2025年11月8日(土) 大阪、梅田あたり 今日は珍しく、大阪の梅田あたりをふらついています。目的地は扇町ミュージアムとかですが、三宮から阪急に乗って、梅田で降りました。ボクには、これが一番確実なんです。 で、阪急デパートの南に出て、御堂筋と扇町筋を、右と左に、この目で確かめて、扇町筋の歩道をとぼとぼ南下すると右手にお寺がありました。 太融寺ですね。以前、ここでお芝居とか見たような気がしましたが、とにかく境内に入ってみました。 五輪塔です。 毎日のようにうろついている神戸から梅田とかに出て来ると記憶が混乱してしまいますが、お寺の中は同じでした。このあたりをウロウロしていたのは50年前から30年前くらいです。 今年の10月の始めにうろついた東京なんて、まったくわかりませんでしたが、大阪だってわからないんですよね。20年前には何の不安もなくうろついていた街が、右も左も見当がつかない街に変貌したのは何故なんでしょうね。 お寺の中に案内図があったので写真に収めました。 お寺を出て、道なりに南に歩けば扇町キューブとかのはずなんですけどね。昔の扇町ミュージアムはこの通りにどこかだったような気もするのですが、まったく見当もつきません。 一応、目的地にはたどり着きました。ここに来るのは今年になって2度目です。 でもね、ボクの大阪地図のどこに印をつければいいのか、実は、やっぱり、あやふやです。大阪城がどこにあるのか、この時点ではよくわかっていないからです。 今日は、これから新しい演劇を観ます。街も新しいし、文化も新しい、取り残されつつある老人を実感しながら、今さら、後を追う意欲もないのですが、自分がどこにいるのか分からないのは不安なものですね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.11.18

コメント(0)

-

徘徊日記 2025年11月16日(日)「ここは鬼ノ城!」 その1 岡山・総社あたり

「ここは鬼ノ城!」徘徊日記 2025年11月16日(日)その1 岡山・総社あたり 2025年11月16日の日曜日の午前8時すぎです。自宅の電話が鳴って、愉快な仲間のトラキチ君でした。「岡山行くからね、9時過ぎに駐車場に来て。」「あ、はい。」 というわけで、岡山です。昨年、桃太郎の神社とかいって誘われてやってきた吉備津神社の北方の鬼ノ城が目的地でした。 というわけで、あっという間に鬼ノ城です。総社という町の北にそびえていて、とても歩いて上ることはできそうもない山の上でしたが、すぐ近くまで自動車で登ることができるというわけで、誘っていただけたようです。 現地の地図です。 駐車場まで山道を自動車で登ってきました。 トラキチ君は。付近一帯の山を歩き回る算段のようですが、シマクマ君とチッチキ夫人にはそんな覚悟はありません。「じゃあ、行ってくるわ。」「ええー、ボクらはどうするの?」「この上で待ってたら。帰ってくるから。じゃあね。」 さっさと、隣の山への階段を上っていってしまって姿が見えなくなりました。というわけで、取り残された二人は、方向指示の看板の「西門」の方角に歩き始めましたが、さて、どうなるんでしょう。 お天気が、やたら快晴なだけが頼りですね(笑)。 歩き始めると、すぐでした。西門のあたりの土壁です。 なぜか、お買い物姿のオバサンが歩いていていらっしゃいますが。神戸から息子に連れられていらっしゃったようです。「高い所は嫌い!」なんだそうですが、ここはすでに、かなり高いところなんですけど(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。。

2025.11.17

コメント(0)

-

土井裕泰「平場の月」109シネマズ・ハットno69

土井裕泰「平場の月」109シネマズ・ハット 先日パルシネマで見た「片思いの世界」という作品で、「オヤ?」って思ったんです。「花恋」とかで有名らしい土井裕泰という監督ですね。で、彼の新作らしいので見に行きました。「平場の月」です。 朝倉かすみという方の2019年の山本周五郎賞受賞作の映画化のようです。泣いても、起こっても、笑い顔にしかならない印象の堺雅人くんが、バツイチの50男、青砥くんを、ここのところ「アフター・ザ・クエイク」、「見はらし世代」と、オバサン姿をスクリーンで見掛けしていた井川遥さんが、これまた夫と死に別れて病院の売店デパートをしながら一人暮らしをしているオバサン、須藤葉子さんを演じていらっしゃるという、超ド級のメロドラマ!(笑)でした。 青砥君と須藤さんは、実は中学校時代の同級生で、「青砥!」、「須藤!」呼び合う関係です。初恋相手と50を過ぎた二人の男女が尾羽打ち枯らしての再会ですね。まあ、ある意味ベタ過ぎてドン引きですが、なんと、これが、よかった(笑)。 映画は、自転車に乗っている青砥君が鼻歌を歌いながら登場して、ふと見上げた安アパートの二階の窓から月を見ている須藤さんに気付くところから始まります。 始まりがこのシーンだったことについて見終えて感心したことがいくつかありますが、説明すると、全部ネタバレということになるので一つだけ言うと、このシーンでの青砥君の鼻歌は、ハズレ過ぎていていて、見ているこっちはなに歌っているの?だったのですが、実は、あの薬師丸ひろ子の、まあ、ボクでも知っている「メインテーマ」という曲だったのですね。時は忍び足で 心を横切るのもう話す言葉も浮かばないあっけないKissのあとヘッド・ライト点して蝶のように跳ねる波を見た好きと言わないあなたのことを息を殺しながら考えてた♪愛ってよくわからないけど傷つく感じが 素敵笑っちゃう 涙の止め方も知らない♪ これですね。見終えて帰って来て原曲を聴きなおしながら、もう一度、涙の止め方がわからなくなりそうで、困りました。いい歌ですねえ・・・😢 この歌が、そのまんま映画になっていて、ただ一言です。うまいもんだ! まあ、そう唸らせて、70歳を過ぎたジジイを、メロドラマで泣かせてくれた土井裕泰という監督はただものじゃないですね。拍手! で、この歌詞の最後のきめ文句ってご存じでしょうか。20年も生きて来たのにね♪ ですよね。 主人公の二人にとっては50年も生きて来たのにね♪で、見ているボクにとっては70年も生きて来たのにね♪でしたね。 主演のお二人もよかったですね。笑い顔にしかならない青砥君のボー然自失の哀しみ。キリッと孤独に耐えながら、部屋のカレンダーには再開の日の赤丸を残して逝ってしまった葉子さんの切ない夢。それぞれを見事に演じきった堺雅人君と井川遥さんに拍手! 若い人たちがどうご覧になるかは、ちょっとわかりませんが、人生のある時期をお越えになっている方には、薬師丸ひろ子のあの声で、メインテーマが響くラストは、いろんな思いを掻き立ててくれるんじゃないでしょうか。土井裕泰監督が1964年生まれだそうで、還暦をお越えになっていらっしゃからいいようなものですけど、40代だったりしたらちょっとむかつきますね(笑)。監督 土井裕泰原作 朝倉かすみ脚本 向井康介撮影 花村也寸志編集 穗垣順之助音楽 出羽良彰 主題歌 星野源キャスト堺雅人(青砥健将)井川遥(須藤葉子)坂元愛登(青砥少年)一色香澄(須藤少女)中村ゆり(前田道子 葉子の妹)でんでん(八十島庄助)安藤玉恵(うみちゃん)椿鬼奴(安西知恵)栁俊太郎(リリー)倉悠貴(青砥健介 息子)吉瀬美智子(青砥の元妻)宇野祥平吉岡睦雄黒田大輔松岡依都美前野朋哉成田凌(鎌田雄一)塩見三省(児玉太一 焼き鳥屋のじーさん)大森南朋(江口剛)2025年・117分・G・日本・東宝2025・11・14・no160・109シネマズ・ハットno69追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.17

コメント(0)

-

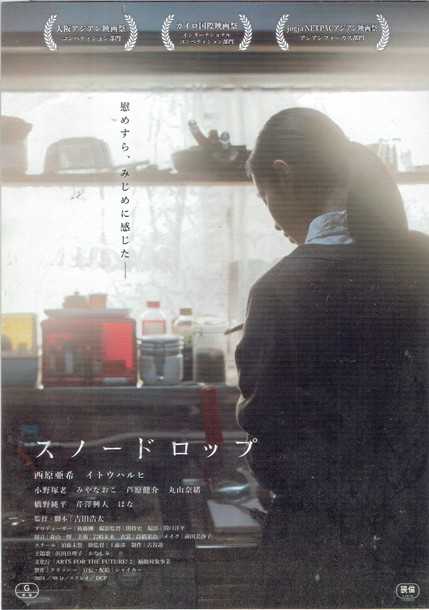

吉田浩太「スノードロップ」元町映画館no324

吉田浩太「スノードロップ」元町映画館 スノードロップというのはエデンを追われたイヴが地上で初めて迎えた冬の日、野原の草花が無くなった一面の雪原に嘆いていた所に現れた天使が、イヴを慰めるために降っていた雪をこの花に変えたという花の名前です。和名は待雪草。こんな花ですね。 題名を見て、なんとなくそういうことを思い出して見ました。吉田浩太という監督の「スノードロップ」です。 主人公の女性、葉波直子を演じていた西原亜希さんの表情に唸りました。 映画は現代社会の実相とでもいう、貧困、老い、痴呆、家族離散、セイフティー・ネットの実態を一人の孤独な女性を描くことで突き詰めていくことを狙っている作品だと思いましたが、筋を追うことに真面目過ぎて、手際のいい作品とはいえない印象でした。「みじめだったんです。」 しかし、主人公の女性が、泣いたり笑ったり一切することなく、このひとことを口にしたときにギョッとしました。演じている西原亜希さんが、初めから終わりまで、この言葉を発する女性を演じきっていらっしゃった!その演技には心うたれました。 映画で、この言葉を聞くのはケース・ワーカーの宗村という女性ですが、彼女が仕事上で出会った一人の人間の「ことば」を、真摯に受け止めようとする人物として描かれていたことには好感を持ちました が、果たして、このことばを、本当に「聴く」ことはできたのだろうか?という疑問は、見ているボク自身にも突き刺さる問いでした。 私たちは出来事の原因や経緯を知ることで、わかった気になったり、安易な同情を寄せたりしますが、果たして、本当のところ、何がわかっているのでしょうね。 「むかふ」の「む」は身であり、「かふ」は交わふであると解していいなら、考えるとは物に対する知的な働きではなく、物と親身に交わる事だ。物を外から知るのではなく、物を身に感じて生きる、そういう経験をいう。(「考えるという事」) 小林秀雄の有名な言葉ですが、改めて、映画を「見る」という事についての覚悟のようなものについて考えさせられた作品でした。拍手!監督・脚本 吉田浩太撮影 関口洋平主題歌 浜田真理子キャスト西原亜希(葉波直子)イトウハルヒ(宗村幸恵)小野塚老(葉波栄治)みやなおこ(葉波キヨ)芦原健介(吉岡)丸山奈緒(内藤加也子)橋野純平(原)芹澤興人(森田)野沢はな2024年・98分・G・日本 シャイカー2025・11・0・no161・元町映画館no324追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.16

コメント(0)

-

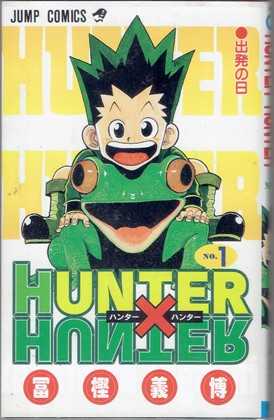

週刊 マンガ便 富樫義博「ハンター×ハンター(1~3)」(集英社)

富樫義博「ハンター×ハンター(1~3)」(集英社) あのね、この年になって新しいマンガとか、もう、大へんなんですよね。見つけるのも読み続けるのもね。大体、少年ジャンプなんて、まあ、ボクの子供の頃に創刊されたことは覚えてますけど、少年サンデー、少年マガジン派だったもんで、まったくご縁がありませんし、大体、今でもあるのかすらあやふやなんですけど、なんか、目の前にあると「面白そうやん!」とか思ってしまうのが、いい年をしていて治らないんですね。まあ、マンガ好きですからね。 でね、週に一回だけお会いする20歳の女子大生さんがお勉強の時間の前に机に広げてらっしゃたのが、これなんです。「それって、少年マンガ?」「はい。」「ジャンプコミックスとか?」「はい」「あなたの?」「はい」「おもしろい?」「はい。まあ、人によりますけど。」「借りてもいい?」「アッ、どうぞ。」「来週、返すから。」 お借りしたのは富樫義博の「ハンター×ハンター」(集英社)の第1巻から第3巻でした。上の写真、これが第1巻です。 で、帰りのバスの中で読み始めて、ああ、止まりません。 で、これが第2巻。これが第3巻。 その夜、いつもマンガ便を届けてくれるトラキチ君が偶然やってきました。「「ハンター×ハンター」って知ってる?」「知ってる。」「読まないの?」「古いやん。」「えっ?」「それ、オレらが子供の頃からあるで。ゴンとキルアやろ。ダレでもしってんで。」「エーっ?」「ドラゴン・ボールとおんなじパターンやん。アニメもあるやろ。最近、38巻やったかが出て、ちょっと評判やけどな、もう、読まへんわ。」「ああ、そうなん・・・・」「チビらは読むんちゃうか?」 知りませんでした。創刊が1998年、すでにアニメとかにもなっている人気漫画なんですね。そういえば、トラキチ君たちが子供だった頃、「ドラゴン・ボール」と「アラレちゃん」は家にあったので読みましたが、この「ハンター×ハンター」はなかったんですね。 でもね、3巻まで読んでハマっちゃったんです。どうしましょう(笑)。2025-no119-1192 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.15

コメント(0)

-

ベランダだより 2025年11月5日(水)「収穫祭!リンゴ、ブドウ・・・」ベランダあたり

「収穫祭!リンゴ、ブドウ・・・・」 ベランダだより 2025年11月5日(水) ベランダあたり ナガノ・スィーツだそうです。チッチキ夫人のお誕生日に届きました。松本のユナちゃん姫からです。メッセージは「信州からは、やっぱり、リンゴが鉄板でしょ(笑)。」 はい、その通り。異議なし!です(笑)。 で、リンゴと一緒に届いた銀杏です。ユナちゃん姫とサラちゃん姫の努力の結晶です。94個もあります。我が家では茶わん蒸しになりました。 でも、これって、拾って洗うの大変なんですね。姫たちのパパとママの努力に感謝!です。 シャイン・マスカットだそうです。箱いっぱい届いたんですけど、食べちゃう寸前に写真を撮ることを思い出しました。皮ごと口に入れるとジュワアーと果汁が口いっぱいに広がって、何とも言えないうまさです。 桃です。上のシャイン・マスカットもそうですが、群馬県産です。新しいご縁と一緒に届きました。 ももにも銘柄があるのかもしれませんが、そんなことより、美味しくて、もったいなくて、チッチキ夫人が宣言しました。おすそわけなし! 日頃はトラキチ君のところの愉快な仲間におすそ分けするのが恒例なのですが、こっそり二人で食べ終えました(笑)。ふふふ。 カリンとザクロです。団地の木々になっていました。他に柿もありました。甘柿でした(笑)。 カリンは、そのままだと食べられないので砂糖漬けにというか、シロップ漬けというかで、ジュース代わりになりました。美味しいです。 ザクロは割って食べましたが、思ったほど汁気がなくて、ザンネンながらでした。 2025年の11月の収穫祭でした。やっぱり、秋はいいですね(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.11.14

コメント(0)

-

アレクサンドル・ド・ラ・パトリエール マチュー・デラポルト「モンテ・クリスト伯」シネリーブル神戸no339

アレクサンドル・ド・ラ・パトリエール マチュー・デラポルト「モンテ・クリスト伯」シネリーブル神戸 小学三年生の秋の始業式で気を失って倒れました。で、その日から腎臓とか、心臓とか、あれこれ言われて、運動会はテントで見学という小学生時代が始まりました。というわけで、図書館少年シマクマくんの始まりなのですが、「走ってはいけない!」と戒めらた小学生の愛読書が「巌窟王」です。もちろん、小学館だったかの子供向けでしたが、大筋と結末は同じです。「待て!そして希望せよ!」ですね。 あの頃から60年経ちましたが、映画館に「モンテ・クリスト伯」のポスターが貼られて、しみじみとですけど、心躍りました。 もちろん、見ましたよ。アレクサンドル・ド・ラ・パトリエールという人と マチュー・デラポルトという人のダブル監督らしいですが、「モンテ・クリスト伯」です。 大人になってから、岩波文庫版、なんと全7巻!で復習した記憶はありますが、主人公のダンテス君とメルセデスさんの名前と、大雑把なあらすじくらいは憶えていますが、まあ、大体は忘れてしまっていました。 で、映画が始まると頭のどこから蘇ってきましたね。不思議ですね、ファリア司祭が登場するあたりから、やっぱり、ワクワクし始めて、悪者たちの名前も次々と浮かんできて、あの頃と同じでしたね。 まあ、そんなふうに感じるのも、やっぱり錯覚(?)なのでしょうが、あのころ、なんとなく納得がいかなかった愛するメルセデスとの再会と再びの別れの経緯が、この映画でも、やっぱり納得がいかなかったのは何故でしょうね(笑)。 まあ、しかし、懐かしかったですね。見終えて出て来るといつも声を掛けて下さる受付嬢が笑って手を振ってくださいました。「お好きなんですか、巌窟王?」「うん、子供の頃のベスト・スリー(笑)」「わたしも好きでしたよ。フランスでは、日本の忠臣蔵みたいな感じなんでしょうね。」「デュマだもんね。」「はい。あっちの人はお好きですね。」「ああ、あなた、フランスとか行くんだもんね。」「はい、同居人があっちですから。」「まあ、ボクは最後の名セリフが聞きたくて見たようなもんです。待て、そして希望せよ!涙、出ちゃった(笑)。」 というわけで、何はともあれ拍手!でした。監督・脚本 アレクサンドル・ド・ラ・パトリエール マチュー・デラポルト製作 ディミトリー・ラッサム原作 アレクサンドル・デュマ撮影 ニコラ・ボルデュク美術 ステファーヌ・タイヤッソン衣装 ティエリー・ドゥレトル編集 セリア・ラフィットデュポン音楽 ジェローム・ルボティエキャストピエール・ニネ(エドモン・ダンテス モンテ・クリスト伯)アナイス・ドゥムースティエ(メルセデス)バスティアン・ブイヨン(フェルナン)ローラン・ラフィット(ヴィルフォール)パトリック・ミル(ダングラール)マリア・バルトロメイ(エデアナ)バシリ・シュナイダー(アルベール)ジュリアン・ドゥ・サン・ジャン(アンドレア・カヴァルカンティ公爵))ピエルフランチェスコ・ファビーノ(ファリア司祭)2024年・178分・G・フランス原題「Le Comte de Monte-Cristo」2025・11・11・no164・シネリーブル神戸no339追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.14

コメント(0)

-

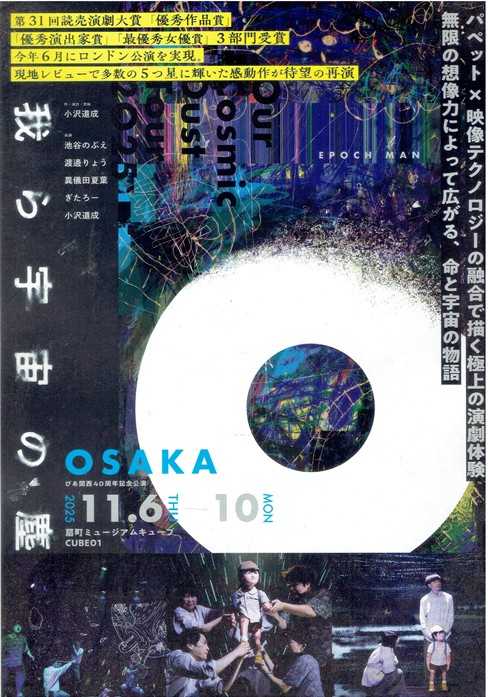

EPOCH MAN「我ら宇宙の塵」扇町ミュージアム・キューブ

EPOCH MAN「我ら宇宙の塵」扇町ミュージアム・キューブ 小劇場演劇を見て回っていた時期があります。30年ほど前の10年間ぐらいですね。平田オリザの「青年団」とか、亡くなってしまった長谷川孝治が主宰し、畑澤聖悟なんていう印象的な役者さんがなつかしい「弘前劇場」、地元の関西では「太陽族」とか「南河内万才一座」とか観てまわっていました。その時、演劇鑑賞に誘ってくれたのが入口君という、学生時代からの友達でしたが、その入口君からメールが来て、久しぶりに誘ってくれたお芝居がEPOCH MANという劇団(?)の「我ら宇宙の塵」というお芝居でした。大阪の扇町ミュージアム・キューブという会場です。パペット×映像テクノロジーの融合で描く極上の演劇体験無限の想像力によって広がる、命と宇宙の物語 父親を喪って言葉を失ったかに見える少年と世界との和解の物語とでもいえばいいのでしょうか。50代だった頃に「静かな演劇」のことばと表情のリアリティーの静かな迫力に演劇の可能性を想像していた老人には「唖然とする!」まあ、そういう印象の舞台でした。 これが現代なのですね・・・・。いろいろ考えさせられた舞台でした。 劇場を出て、梅田じゃなくて、扇町公園を迂回して天満の方へ歩きました。久しぶりのおしゃべりタイムです。「どうでした?ボクは、主演の池谷のぶえという女優さんが好きなのね。」「エッ?そうなん?」「今回、読売演劇賞で最優秀女優賞かな。」「ええーあの演技でか?熱演はわかるけど。まあ、好き好きやけど、出て来る俳優さん、基本、稚拙な印象やったからなあ。その中では芝居してはる気はしたけど、ホメるほどかというか・・・」「そうか、厳しいな(笑)。」「この手の映像と、パペットいうのかな、人形の組み合わせって、昔はコケオドシというか、びっくり演出やったけど、結構、本気やねんな。」「うん、こういう舞台を作るにはお金かかかると思うけど、実際、金はかけてるね。人形の扱いもよく練習してる感じやな。」「で、まわりのお客さんにはウケてたしな。」「たしかにストーリィーは古いね。」「古いゆうか、星空出て来るやろ、あの星空を指さして、あれがデネブ!やとか、あの明るいのがシリウスや!とか盛り上がってはったけど、ボクみたいな元天文少年が見ると、ただのきらきら映像で、星空ちゃうねんな。白鳥座も大犬座も、ましてや北極星なんてどこにもない。北斗七星はどこや?いうか、実際の星空でシリウスを見たことがある目には、あの画面で騒ぐのは滑稽というか、子どもの学芸会の印象やったね。」「うーん、きびしいなあ。」「父親を喪った少年の回復の物語というふうに、ボクは見てたけど、テーマはわかるんやけど、子供向けのマンガの筋書きというか、薄っぺらやなあという気がしたね。」「なるほどなあ(笑)」「そら、あんた、映画5本見られる値段で見に来てるんやで。」「うん、芝居は高くなったから。」「でも、最後のシーン、少年が鉄腕アトムみたいに飛ぶやん、あの肯定性はマルやで。」「うん、あのシーンはいいね(笑)。」「あれ見てて、太陽族の森本研典が、昔、空を見ていたシーン思い出した。」「ここからは遠い国やね。」「一緒に見たやんな。彼は、まだやってる?」「うん、やってる」「あの大阪弁のおばちゃんは?」「岸部孝子な。まだやってるんちゃうかな。」「まだ、あのしゃべりかな?なんか、懐かしいなあ(笑)。」 見終えて、久々の天神橋筋の居酒屋での会話ですね。まあ、取り留めも、さしたる根拠もない暴言連発ですが、これが楽しいんですよね(笑)。 入口君は、どっかの芸大で演劇論を講じていらっしゃるプロですが、昔から暴言のシマクマくんに、こうして、よく付き合ってくれましたね。 もちろん、いろんな高評価の理由はわかりましたし、納得もしたんですけど、人間という存在に対して、もう一歩!踏み込んでほしかったですね。 作・演出・美術 小沢道成映像 新保瑛加 音楽 オレノグラフィティキャスト池谷のぶえ渡邊りょう異儀田夏葉ぎたろー小沢道成2025・11・08追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.13

コメント(0)

-

徘徊日記 2025年11月11日(火)「オッ!さんぽ ススキです!」団地あたり

「オッ!さんぽ ススキです!」 徘徊日記 2025年11月11日(火)団地あたり ススキです。まだ穂が開いていません。秋の始まりみたいですけど、今日は霜月11日、火曜日。 10年以上前の話ですが、ポッキーの日とかで騒いでいて、ポッキーを買わされたことがあったような気がします。ひと箱に何本入っていたのか忘れましたが、40人ほどいる生徒さん全員の口に入れようとか思うと、もちろん、1本づつですけど、大へんでした(笑)。 もちろん、リハビリの帰り道です。団地の紅葉です。これはハナミズキの紅葉です。そういえば、昨晩、テレビの若い女性アナウンサーの方が「コーヨー狩りのシーズン」とおっしゃっていて、「おい?おい!」だったことを思い出しました(笑)。えらい時代になりましたね。 こちらは、桜の紅葉です。花も紅葉もいいですね。 で、南天の実が色づき始めました。 南天には白い実で、咳止めとかのせんじ薬になる種もあると思うのですが、今の団地では見かけません。子どもころ、オバーちゃんが甘く煎じてくれたことを思い出しちゃいましたね。 オヤ、バッタです。そろそろ、どこかで冬ごもりしないとやばいんじゃないの、とか思いながら写真を撮りました。スマホを構えている間、じっとしてくれていて、いいヤツ!でした(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.11.12

コメント(0)

-

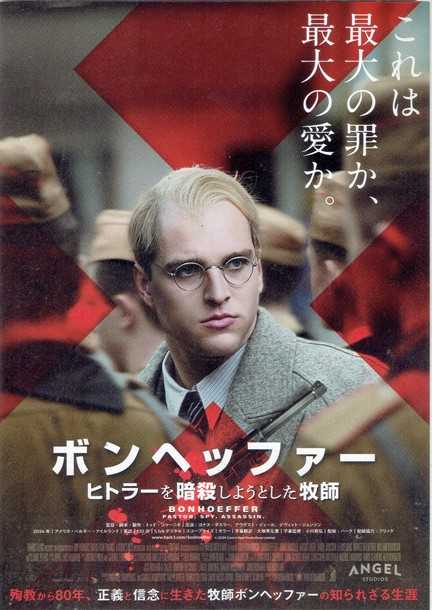

トッド・コマーキニ「ボンヘッファー」シネリーブル神戸no338

トッド・コマーキニ「ボンヘッファー」シネリーブル神戸 久しぶりのナチスがらみ映画です。ヒットラー暗殺計画ネタです。お調べになればすぐにわかると思いますが、ヒットラーに対する暗殺計画は山ほどあります。翻訳の歴史エンタメでも何冊か出ています。著者も内容も忘れちゃいましたが、面白がって、あれこれ読んだことがあります。ボンヘッファー?、なんか聞いたことがあるあ。そう思ってみました。 見たのはトッド・コマーキニという監督の「ボンヘッファー」という作品です。 見ていて思い出しましたが、ボンヘッファーという人は、ナチスによる宗教政策を批判・抵抗して虐殺された、その筋では、かなり有名なキリスト教の神学者でしたね。もちろん、暗殺計画は失敗です。 もっとも、ボクが面白かったのは、彼がアメリカ留学中に出会う音楽でした。ピアノができたらしい彼が、なんと、あのルイ・アームストロングと演奏するシーンに心躍りました。 多分、バッハだったと思いますが、戦死した兄の思い出の曲を主人公が弾いて、ルイ・アームストロングがトランペットで変奏して、バンドが盛り上げていくのですが、楽しかったですね。「ああ、こういう時代だったんだ!」 今となっては100年ほども昔なんですね。 映画の本筋はナチスによる、まあ、あまり知られていませんが、キリスト教に対する異様な宗教政策に対して、真実の信仰を叫び続けた神学者についてのお説教の趣で、「罪か愛か」 という感じでボンヘッファーがかかわった暗殺計画と彼の行動や覚悟を話題にしている、なんとなくな大上段がボクにはちょっとめんどくさかったですが、音楽映画の雰囲気もあって、拍手!でした。 トッド・コマーニキという人は「ハドソン川の奇跡」とかの脚本で有名な人らしいですが、これはアメリカ映画なんですね。登場人物は、全部英語でしゃべりますから、別に英語もドイツ語もできるわけではありませんが、ちょっと作り物感が残ってしまいましたね。 だって、ヒットラーが英語をしゃべるのは、ちょっと変でしょ(笑)。まあ、そのあたりが残念でしたが面白く見終えました(笑)。監督・製作・脚本 トッド・コマーニキ製作 エマニュエル・カンプーリス カミーユ・カンプーリス ジョン・スキャンロン撮影 ジョン・マシソン美術 ジョン・ビアード編集 ブル・マーレイキャストヨナス・ダスラー(ディートリヒ・ボンヘッファー 牧師)アウグスト・ディール(マルティン・ニーメラー 牧師)モーリッツ・ブライブトロイ(カール・ボンヘッファー 父)ナディーン・ハイデンライヒ(パウラ・ボンヘッファー 妹)デビッド・ジョンソン(フランク・フィッシャー アメリカの友人)フルーラ・ボルク(ハンス 兄)2024年・132分・G・アメリカ・ベルギー・アイルランド合作原題「Bonhoeffer Pastor. Spy. Assassin.」2025・11・10・no163・シネリーブル神戸no338追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.12

コメント(1)

-

徘徊日記 2025年11月11日(火)「オッ!さんぽ リハビリ帰り、これヒイラギ?」団地あたり

「オッ!さんぽ リハビリ帰り、これヒイラギ?」 徘徊日記 2025年11月11日(火)団地あたり 週に一度の病院通いです。まじめにリハビリに通っています(笑)。もうすぐ、怪我をしてから100日が経過します。病院までの行き帰りがオッ!さんぽの道です。季節が移りかわります。 この小さな花が今日のオッ?なのですが、柊でしょうか。ミツバチらしい小さなハチがとまっていました。こんな小さな花にも蜜はあるんでしょうね。 黄葉です。こちらは公孫樹ですね。青空にそよぐ黄色い姿に見とれます。こうして歩き始めた頃には緑の木立だったんですけど、もう、散り始めています。 子供の広場のケヤキです。ボクはこの木立が好きなんです(笑) 子供たちの姿を、まあ、大人の姿も、ですが(笑)、人の姿を見かけなくなった団地です。 ポプラですね。イイ感じです。どんどん落葉しています。修繕工事は続いています。 住んでいる棟に帰ってきました。外壁の修繕は概ね終わったようですが、まだカヴァーはとられていません。建物の周辺の木立はみんな黄葉にかわりました。もうしばらく暗い部屋住まいが続きそうです。 今週はもう一度通院があります。年が年ですから、右腕が上がるようになるまで辛抱、辛抱の日々です(笑)。にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです。

2025.11.11

コメント(1)

-

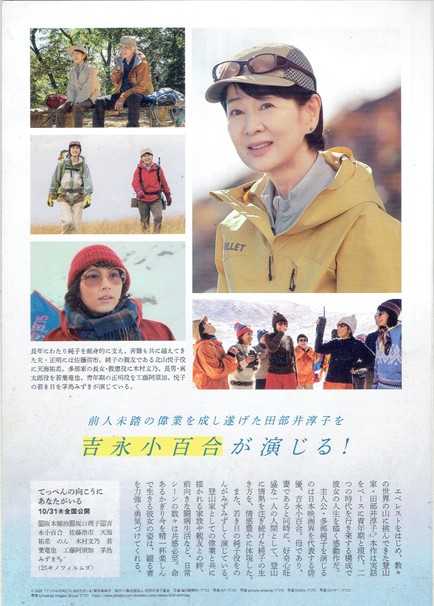

阪本順治「てっぺんの向こうにあなたがいる」109シネマズ・ハット

阪本順治「てっぺんの向こうにあなたがいる」109シネマズ・ハット 先日、市毛良枝さんが頑張っていらっしゃる「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」というホンワカした映画をご一緒したお友達が、見終えておっしゃったんです。「吉永小百合さんのお姿をスクリーンでもう一度見たいんですけど。」「じゃあ、これですね。」 というわけで、阪本順治監督の新作、「てっぺんの向こうにあなたがいる」を見ました。 1975年ですから、ボクは20歳でした。女性として初めて世界のてっぺんにお立ちになった田部井淳子さんというアルピニストがいらっしゃったことを覚えています。当時、ボクは新田次郎の小説の主人公に、こっそり憧れて、キャラバン・シューズを履いて六甲山をふらつく学生でしたが、「へえ、そんな人がいるんだ。」という記憶です。 映画は若き日に、世界中のてっぺんに登りつくした人に見える、てっぺんの向こうの風景の物語でした。てっぺんに登ってしまったからこその、毀誉褒貶ですね。 見ているこっちの年齢の結果かもしれませんが、やっぱりしみじみしちゃいました。だって、てっぺんの向こうを見た女性を演じるのが吉永小百合さんですよ。で、彼女がてっぺんから降りてくるを支え続けるのが佐藤浩市ですからね。「わたしね、三国連太郎さんって好きだったんです。」「えー、それって・・・、まあ、ボクも好きでしたけど。」「でね、息子さんでしょ。」「ああ、はい。佐藤浩市ね。」「いい俳優さんになったなあって。」「お父さん家出ちゃうし、離婚するし、なんですけど、彼はそれでも父親の演技に憧れてたとか、どっかで読んだ気がするけど。」「ええー、そうなんですか?」「で、彼、頭、真っ白ですけど、ボクより若いんですよね。65歳くらいかな。」「吉永さんもよかったですね(笑)。」「うん、彼女は80歳のはずですよ。」「ちっとも、老いを感じさせないというか、不思議な方ですね。」「なんか、存在が上品というか、まあ、実生活とか知らんけど、やっぱり、吉永小百合は、吉永小百合や!ね。」 というわけで、納得の2時間でした。拍手! 先日見た「女性の休日」も1975年でしたが、エベレスト女性初登頂も同じ時代、まあ、そういう時代だったんですね。50年前といわれると、ちょっとビビりますが、まあ、てっぺんを知らなままなので、この映画でも出てきた富士山の風景に「いいなあ・・・」でした。 実は、この日は、チッチキ夫人の誕生日だったわけで、この後、ご一緒したお友達ななえちゃんにはいろいろお世話になっちゃったんですが、そちらは「今日はお誕生日!」をご覧ください。監督 阪本順治原案 田部井淳子脚本 坂口理子撮影 笠松則通編集 普嶋信一音楽 安川午朗キャスト吉永小百合(多部純子)のん(多部純子 若い頃)木村文乃(多部教恵 娘)若葉竜也(多部真太郎 息子)佐藤浩市(多部正明)工藤阿須加(多部正明 若い頃)天海祐希(北山悦子 記者)茅島みずき(北山悦子 若い頃)和田光沙(新井涼子)円井わん(岩田広江)安藤輪子(清水理佐子)中井千聖(丸山かおる子)長内映里香 三浦誠己 金井勇太 カトウシンスケ森優作 濱田マリ 浅見小四郎2025年・130分・G・日本 キノフィルムズ2025・11・03・no159・109シネマズ・ハットno68追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.10

コメント(1)

-

週刊 読書案内 草野心平「ばっぷくどん」・「秋の夜の会話」(金井真紀「酒場学校の日々」より)

草野心平「ばっぷくどん」・「秋の夜の会話」(金井真紀「酒場学校の日々」より) すでに「読書案内」した金井真紀のエッセイ集「酒場学校の日々」(ちくま文庫)を読んでいて出会った詩です。 草野心平、懐かしいですね。 ばっぷくどん 草野心平 ばっぷくどんがうたたねの眼を覚ますと。 毛脛がある。 見ると物凄い大人物だ。 ばっぷくどんは観念した。 ただ一撃を待つだけである。 燈台の灯が闇をつらぬく勢いで。 ばっぷくどんの眼はらんらん。 今生の見納めに右と左の景色をみた。 悲しく波うつエーテルなど。 気がつかなかった色んなものが。 初めて見える。 しまった。おれの人生は。 と。 思った次の瞬間。 大人物はいつの間にかいなくなってた。 きらめく光。 ぬくい雲。 ばっぷくどんの平べったい頭をやさしい風がなぜてとおる。 ばっぷくどんは生れてはじめて平和というものの実体を知ったかのように。 ああ。せいせいする。 するなあ。 といった。 ばっぷく。ばっぷく。 ばっぷくどんの両眼に海の碧と雲とが映る。 註・五島列島では蛙のことをばっぷくどんという由。 草野心平という名前を聞くと「ばっぷく。ばっぷく。ばっぷくどん」というフレーズがなんとなく浮かんできて、小学校だったか、中学校だったかの教科書に載っていたような気がしていましたが、本当に載っていたのでしょうか?今となっては、なんだか定かではないのですが、確かめようもありません。 ボクが、もう一度、この詩人と出会ったのは、宮沢賢治の「春と修羅」に出会った20代ですね。 近代詩史を振りかえれば、草野心平の詩の独特さはもちろんですが、ボクにとっては37歳だかで亡くなってしまった宮沢賢治の詩と童話を後世に伝えた人物として忘れられない人ですね。 宮沢賢治の死の翌年だったか、たしか、戦前、昭和の10年代の終わりころだと思いますが、宮沢賢治の全集を編集し、出版したのは草野心平ですね。 それを知ったときに、なんだかとても心の広い、いい人という印象を持ったことは、今でも覚えています。 せっかくですからもう一つ載せますね。 秋の夜の会話 草野心平さむいねああさむいね虫がないてるねああ虫がないてるねもうすぐ土の中だね土の中はいやだね痩せたね君もずゐぶん痩せたねどこがこんなに切ないんだらうね腹だらうかね腹とつたら死ぬだらうね死にたくはないねさむいねああ虫がないてるね 秋の夜、今頃でしょうか、カエルたちの会話です。若い頃には感じなかったんですが、なんだか、妙に身に沁みますね。 2025年、暑かった夏もようやく終わったようです。虫がなきはじめました。しみじみ年齢を数えています(笑)。 2025-no099-1172 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.09

コメント(1)

-

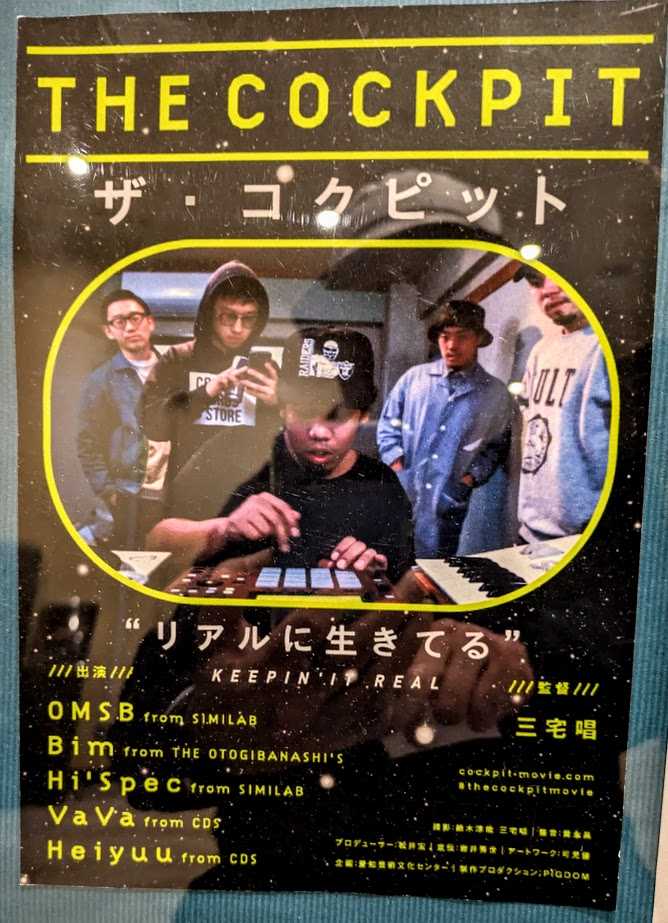

三宅唱「THE COCKPIT」シネリーブル神戸no336

三宅唱「THE COCKPIT」シネリーブル神戸 もうすぐ新作が公開される三宅唱という監督の特集上映をシネリーブル神戸がやっていて、「なに、これ?」と気になって見ました。 三宅監督の10年前の作品「THE COCKPIT」です。見終えて出て来ると支配んさんが手を振ってくれてました(笑)「ボク、今の日本映画を引っ張っているのは、この三宅監督と浜口竜介、ご存じですよね。『ドライブ・マイ・カー』とか、『寝ても覚めても』の監督ですけど、の二人だと思っているんです。」「ああ、なんとなくわかるなあ。まあ、ドライブ・マイ・カーはあんまり評価しないけど。」「ええー???、そうなんですか。」「まあ。好き、好きやからね。三宅という人のは、きみの鳥はうたえるもケイコ目をすませてもよかったから、今度の新作も期待してる。そしたら、ここで知らんの二つやってるから来た。」「そうでしょ。うちは、なかなか見られない作品という狙いで企画しました。いかがでしたか?」「うん、ああ、これが三宅という人やねんなって納得した。」「でしょ(笑)。」「まあ、ヒップ・ホップとかいう音楽を全く知らんから、最初、意味不明でもう寝ようかなやってんけど、途中から、かなり引き込まれた。」「それは、よかった。」 というわけで、ドキュメンタリィー仕立てなのですが、そのドラマ性に納得。三宅という監督の原質がここにあるという印象でした。新作、楽しみです。拍手!監督・撮影・編集 三宅唱撮影 鈴木淳哉 キャストOMSBbimHi'SpecVaVaHeiyuu2014年・64分・日本 PIGDOM2025・11・01・no158・シネリーブル神戸no336追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.08

コメント(1)

-

週刊 読書案内 滝口悠生「たのしい保育園」(河出書房新社)

滝口悠生「たのしい保育園」(河出書房新社) 「死んでいない者」(文春文庫)で、「おや?この人は!」 と思いました。2016年の芥川賞受賞作です。 で、「水平線」(新潮社)という作品で「これは、本物だ!」と確信した滝口悠生の新作「たのしい保育園」(河出書房新社)を読みました。 まあ、小説とか、映画とか、好みですから、あんまり言いませんけど傑作や!と思いましたね。 40代の男性作家が保育園に通う娘の姿をネタに、一昔前なら私的エッセイで描かれていたような世界が人間とは何かという問いに真正面から挑む小説になっているところがスゴイですね。 書き出しはこんな様子です。 父親に抱っこされて玄関を出、仕事に向かう母親とタッチしたところまではよかったが、家の前の道で母親が駅の方へ向かって歩き出し、父親がそれとは反対の保育園に向かう道に歩き出そうとすると、娘は抱かれた父親の胸から逃れようと身をよじり、遠ざかる母親の方を見て泣き出した。(P6) で、書き手でもある父親と「お母さんがいい」とグズり泣きを始めた、ようやく2歳になろうかという娘の格闘が、作品の巻頭20ページにわたって続きます。 泣き叫ぶ娘をフィギヤ・スケートのダブルスのカップルのように全身をくねらせ抱き上げて、たのしい保育園に向かって、なんとか、歩を運ぼうとする父親はとうとう娘を抱いたまま道端にしゃがみこんでしまうまで、延々と書き綴られる今日の出来事がまず、圧巻!です。 父親は泣きじゃくる娘の前でもうなにも言えず、自分もいつか死ぬんだな、と思った。それで娘の前に腰を下ろし、尻をついて地面に座り、体の後ろに手をついた。顔を上に向けると遊歩道沿いに建つ家の庭木にピンク色の花の蕾がいくつもついているのが見えた。桃の花だ。(P18) で、次の行を読んだ、人それぞれの読者の一人であるシマクマくんは、思わず絶句!でした。 ももちゃん、と父親が娘の名を呼んだ。さっきからもう何度その名前を呼んで、なだめたり機嫌をとったりしたかわからないけれど、娘が生まれるまで娘が存在しなかったように、娘の名前もこの世界には存在しなかった。音や言葉としてはあったけれど、娘の名前は娘に向けられるために誰かが考えて、決めて、つけた名前で、それは誰かと同じ名前であっても本当は同じじゃない。名前を呼ばれた泣き顔の娘はしわくちゃにした顔を父親に向けた。鼻水がそのまま口に流れ込むように垂れ落ちている。父親は、ももちゃん、ともう一度名前を呼び、お母さんがよかった、と言った。あれ見てみ、桃の花、と頭上の桃の木を指さしたが、娘は見ず、座ったまままた泣き出して、足をばたばた地面に叩きつけた。ももちゃんのももは、桃の花のももじゃないけど、と父親は思った。こうして思いがけず見つけた同じ名前の花の蕾が、娘の名前を呼んでくれる。(P19) シマクマ君には、実は娘がいます。このブログではピーチ姫と呼んでいますが、その娘、実は「ももちゃん」なんですね。 小説の中で描かれているももちゃんの時代は30年前に終わっていて、その上、シマクマ君は、我が家のももちゃんを保育園に送った経験など、ただの一度もないのですが、このシーンで、この作品の評価は決まりました。傑作です!(笑) 作品は連作短編集の趣で、下に目次を貼りますが、全編、ももちゃんとお父さんとの格闘です。ふいちゃんとか、あみちゃんとか、ナカナカの猛者も登場します。ももちゃんが泣いていて、ふいちゃんが手を振っていて、あみちゃんが、はてな?と見とれている世界に対して、お父さんの「ことば」の届かなさをこそ描いた「ことば」の連なり、語れども語れども、その向こうに広がる世界! やっぱり、忘れられない傑作!です! 70歳を越えたジジイが、読み出したら止められない保育園の風景って何なんですかね。いや、ホント、ノスタルジーに浸っていってるんじゃないんです。読んでみてください! 約束通り、目次を貼ります。目次緑色 5 恐竜 31 ロッテの高沢 51 音楽 93 連絡 113 名前 2052025-no121-1194 追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.07

コメント(1)

-

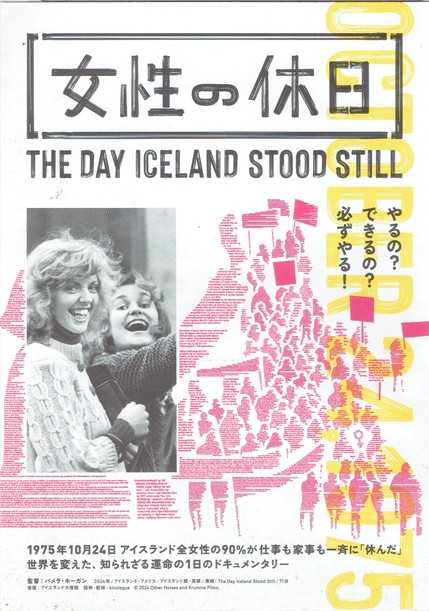

パメラ・ホーガン「女性の休日」元町映画館no323

パメラ・ホーガン「女性の休日」元町映画館 とても素敵なドキュメンタリィーを見ました。アイスランドという国で1975年にあった女性と男性の社会的平等を目指した戦い=行動と、その後のアイスランド社会を描いた作品でした。 監督がパメラ・ホーガンというアメリカの方で、題名は「女性の休日」です。1975年10月24日アイスランド全女性の90%が仕事も家事も一斉に「休んだ」 知りませんでした。映像が映し出すすべてが驚きでした。 1975年というのはボクは20歳で、神戸で大学生として暮らし始めた年です。50年も昔の話なしです。そういえば、あの当時、ボクの周辺でも、だから、多分、日本でも、でしょうね。女性解放闘争とか、今では想像もできないくらいラジカルで先鋭的な行動と主張が始まっていました。 で、どうなったかというと、2025年のジェンダー・ギャップ指数を比べるとアイスランドは世界1位で、日本は118位なのだそうです。 差別され、抑圧されている人た。一方で、そういう差別や抑圧を批判したり、そういう社会を批判する人たち。両方とも、私たちの国というか、社会にも、ボクが暮らしてきた50年、ずっといらっしゃいました。しかし、差別も抑圧も亡くなったという実感はボクにはありません。見えなくなっただけです。だから、今、ジェンダー・ギャップ指数が世界の最底辺の数字だということを聞いて驚くこともありません。どうしてなんでしょうね。 実にさわやかな、アイスランドの歴史的な振りかえりの映画を見ながら、ボクの中にわだかまっていったのは、そういう感慨でした。 映画は素晴らしいです。拍手!です。でも・・・・でした。 そんな、この国で新しく女性の宰相が登場しました。最悪!(笑)ですね。 差別の解消どころではありません。数年後の社会がどっち向きに変貌しているのか、まあ、想像が外れたらいいなという想像しか思い浮かびません。なんだか、すごい時代の幕が開いちゃったようですね。 いや、ちょうど映画を見た前後の世相の変化に、ポカンどころか、ボー然とする今日この頃です。笑えません(笑)。監督 パメラ・ホーガン製作 フラプンヒルドゥル・グンナルスドッティル製作総指揮 イライザ・リード撮影 ヘルギ・フェリクソン編集 ケイト・タベルナ音楽 マルグリエト・ラウン・マグヌスドッティルエンドクレジットソング ビョークキャストビグディス・フィンボガドッティルグズルン・エルレンズドッティルアウグスタ・ソルケルスドッティルグズニ・トルラシウス・ヨハネソン2024年・71分・G・アイスランド・アメリカ合作原題「The Day Iceland Stood Still」2025・10・29・no156・元町映画館no323追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.06

コメント(1)

-

土井裕泰「片思い世界」パルシネマ新公園no47

土井裕泰「片思い世界」パルシネマ新公園 広瀬すずの特集のようで「ゆきて帰らぬ」がお目当てでやって来た、久しぶりのパルシネマでしたが、こちらが1本目でした。 土井裕泰という監督の「片思い世界」という作品です。今年、2025年の春に封切られた作品のようです。しゃれてましたね! 面白かったです。監督の土井裕泰と脚本の坂元裕二というお二人は「花束みたいな恋をした」というヒット作のコンビだそうです。 まあ、その「花恋」とやらを見ていないのでなんともいえませんが、少なくとも、こっちは面白かったですね。 「片思い」という題の意味が最後までわからなくて、見終えて、やっとのことで「ああ、そうか!」だったところがボケてますね(笑)。 説明するとネタバレとやらで困るのですが、まあ、封切られてから間も空いているし、映画の解説サイトではバラしているようですから言っちゃいますと、主人公の三人の女の子が「あっち」にいて、「こっち」は永遠の片思い世界なんですね。先日見た台湾映画「赤い糸」とか韓国映画「シークレット・メロディ」ではあっちとこっちが出会っちゃうんですけど、この映画のいいところは出会えないんですね。映画ですから、映像としては重なるんですが、視線はあっちからしか可能じゃないところがこの映画のアイデアの俊逸なところだと思いました。 上のチラシの子供たちが、あっちで暮らし始めるんですけど、年ごろの少女に成長して、広瀬すず(相楽美咲)、杉咲花(片石優花)、清原果耶(阿澄さくら)になるんです。その三人の「片思い」の様子がとてもいいんです。 三人が、あっちの住人になる経緯は、ニュースとかにもなった現実の事件を背景にしているようで、世間知らずの老人でも、「そういえば、そんな事件があったなあ。」なんですけど、刑期を終えてこっちで暮らしている犯人の青年とのぶつかり合いも描かれていますが、ボクにはあっちだからこその三人の軽くて、でも、切なく、やるせない生き方の描写がグッときましたね。というわけで、まずは、三人に拍手!でした。監督 土井裕泰脚本 坂元裕二撮影 鎌苅洋一 小林拓編集 穗垣順之助音楽 鈴木慶一キャスト広瀬すず(相楽美咲)杉咲花(片石優花)清原果耶(阿澄さくら)横浜流星(高杉典真)小野花梨(桜田奈那子)伊島空(増崎要平)Moonriders(ストリートミュージシャン)田口トモロヲ(加山次郎)西田尚美(木幡彩芽)2025年・126分・G・日本 東京テアトル 2025・10・28・no154・パルシネマ新公園no47追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.05

コメント(1)

-

ベランダだより 2025年11月3日(月)「今日は、お誕生日!」 ベランダあたり

「今日は、お誕生日!」 ベランダだより 2025年11月3日(月) ベランダあたり 今日は11月3日の月曜日。文化の日、何とか節の復活を口にする人もいますが、我が家ではチッチキ夫人のお誕生日(笑)です。 とはいいながら、シマクマ君、お友達のななえちゃんと、あの、吉永小百合さんが世界的女性アルピニストの田部井淳子さんを演じるという「てっぺんの向こうにあなたがいる」という映画を見に出かけていたんですが、見終えて言いました。「あのね、今日って、チッチキ夫人のお誕生日なんだよね。」「えーっ!どうして、それを早く言わないんですか?」「いや、毎年のことだし。」「じゃあ、あそこに行きましょう!」 というわけで、西宮の甲陽園にあるケーキの名店、ツマガリ・ケーキに直行でした。「今は、おいしいのは、イチジクですよ。」「そうなん、じゃあ、イチジクのケーキとシュー・クリームやね。」 言い残して姿を消したななえちゃんでしたが、のんびり、お店に並んでいる間にステキな花束を抱えて帰ってきました。「今から家まで送りますね。」「ええー、ここから垂水までえ…」 というわけで、本日のお誕生会は三人でした。 いちじくのケーキも花束も、みんな、ななえちゃんのサプライズ! チッチキ夫人も御機嫌でした。さて、いくつになったんでしょうね?にほんブログ村追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそう

2025.11.04

コメント(1)

-

根岸吉太郎「ゆきて帰らぬ」パルシネマ新公園no48

根岸吉太郎「ゆきて帰らぬ」パルシネマ新公園 小林秀雄、中原中也、長谷川泰子、この三人の格闘が映画になっていたのを知りませんでしたが、なんと、あの長谷川泰子を広瀬すずがやっていると知って、久々のパルシネマでした。 見たのは根岸吉太郎監督で田中陽造脚本の「ゆきて帰らぬ」です。長谷川泰子を広瀬すず、小林秀雄を岡田将生、中原中也を木戸大聖という、それぞれ若い俳優さんたちが演じている作品でした。まあ、70歳の老人には、ずっこけるしかない作品でしたね(笑)。 まあ、老人の繰り言なんですけどね。なんというか、映像の中にボクが知っている中原中也も小林秀雄も、もちろん、長谷川泰子もいない作品で、見終えて座り込む元気もない感じで、ホント、なんと言ったらいいのか分からない作品でした。 監督と脚本のお二人がベテランということもあって、この三人の話を撮ってみたかったんだろうなという予想はつくのですが、たとえば、小林秀雄を演じていた岡田将生君とか、中原中也を演じていた木戸大聖君とか、それぞれ、ちょっと男前の俳優さんたちでしたが、彼らは小林秀雄とか、中原中也とかについて、彼らなりのイメージというか、理解とか、納得とかがおありなのでしょうかねという気がしましたね。 映像という媒体は内面というかも映しちゃうんですよね(笑)。 申し訳ないのですが、たとえば、小林秀雄なら、映画の中で「一等になるのはボクだ」と豪語していましたが、その時の改造という雑誌の懸賞論文で次席になった「様々なる意匠」の出だしにある「世に一つとして簡単に片付く問題はない。」なんていう言葉とか、中原中也なら「汚れつちまつた悲しみに今日も小雪の降りかかる」なんていう、歴史に残る名文句は、映像に映し出されるお二人の内側からは、とても出てきそうもありませんね。 まあ、演技の問題なのか、脚本段階における解釈、あるいは演出の問題なのか、見分ける力があるわけではありませんが、こういうヘンテコな三角関係が成立するには、まず、当事者の個性、それから彼らの自意識というのでしょうか、個性的ではあるのですが、その感覚を支える時代があったことが如何に描写されるのかという興味には答えてくれませんでした。 余談ですが、たとえば漱石が書き続けた三角関係の深さを支えているのは明治という時代だったというような視点が、今、なくなりつつあるんだという感じですね。 いや、それにしても、すごい時代になって来たなあ・・・という感想でしたね。 ただ、長谷川泰子を演じていた広瀬すずさんの表情の演技はなかなか見ものでしたね。まあ、この映画の面白さは彼女が「女」の百面相に苦闘している姿でした。ナカナカでしたよ(笑)。拍手!監督 根岸吉太郎脚本 田中陽造撮影 儀間眞悟編集 川島章正音楽 岩代太郎主題歌 キタニタツヤキャスト広瀬すず(長谷川泰子)木戸大聖(中原中也)岡田将生(小林秀雄)田中俊介(富永太郎)トータス松本瀧内公美草刈民代カトウシンスケ藤間爽子柄本佑2025年・128分・G・日本 キノフィルムズ2025・10・28・no155・パルシネマ新公園no48追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.04

コメント(1)

-

中西健二「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」キノシネマ神戸国際no47

中西健二「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」キノシネマ神戸国際 日曜日の夜にお友達からメールです。「明日、お休みなんですけど、映画、一緒に行きませんか?」「やあ、やあ、お久しぶり、ボク、『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』っていう、多分、ベタなホームドラマ見るつもりなんですが、いいですか?」「はい、もちろん。」「じゃあ、キノシネマの前で、お昼過ぎでいいですか。」 というわけで、中西健二監督の「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」を同伴鑑賞しました(笑)。 見終えて、久しぶりに喫茶店でおしゃべりでした。「ボクね、お孫さんのタクマ君が、お母さんから、オバーちゃんの家で暮らして、っていわれるシーンを予告編で見て、豆原一成くんという俳優さんの顔というか、表情が気に入ってこの映画を選んだんですけど、彼、ナカナカよかったですね。」「はい、いい子でしたね。」「うん。オバーちゃん役の市毛良枝さんも、ボクはよかったです。彼女ってボクより四つくらい年上ですよ。75歳ですけど、頑張ってらっしゃいましたね。」「私は、まあ、この映画ではオジーちゃんの日記に残された数式の謎を解くとかいう筋立てだったんですけど、それぞれの人の思いというのは、思いやって考えないとなかなかわからないんだよっていう感じの筋運びがよかったですね。」「うん、オジーちゃんの数式は、ちょっとベタでしたけど、人生、富士山でいえば、五合目という感じも悪くなかったですね。まあ、ボクが年を取ったということかもですけど。」「でね、私、市毛さんの役、吉永小百合さんがやってたらどうだったかなあとか思ったんですね(笑)。」「えー、吉永さんでは、あのせいかつかんは・・・、で、吉永さん多分、80歳くらいですよ。そういえば、彼女も、最近映画に出てますよ。山登りの女の人の話だったと思いますけど。」 なんというか、こういうのんびりした会話って久しぶりで愉しかったですね。 ボクは、本来、こういうベタな感じの日本映画、敬遠してきたんですね。市毛良枝さんとか、長塚京三さんとか、まあ、そのまんまニッポンのいい人という大前提の映画って・・・ まあ、そんな感じの抵抗感あったんですけど、案外、素直に見ることができてよかったですね。出てくる皆さんまじめに作っていらっしゃって拍手!でした。 この映画で面白かったのはコーヒーですね。コーヒーって、ミルク入れないんですね。 まあ、見ているこっちが、その程度のレベルなので、偉そうなことは言えませんが、コーヒーに本気になったって、未来はあるんですよね。 そこが、多分、この映画の素直でいいところだったと思うんです。拍手! 実は、そういうわけで、吉永さんの主演らしい映画見ることになってしまいましたが、どうでしょうね? 監督 中西健二原案 島田依史子脚本 まなべゆきこ撮影 中坊武文編集 小西智香音楽 安川午朗主題歌 秦基博キャスト豆原一成(安藤拓磨 コーヒーのボク)市毛良枝(安藤文子 おばあちゃん)長塚京三(安藤偉志 おじいちゃん)酒井美紀(安藤綾 お母ちゃん)八木莉可子(大石紗季 しっかり彼女)市川笑三郎(島田校長)福田歩汰(森田純希 詐欺師)藤田玲(清野蓮 コーヒー屋さん)星田英利(角田均 バイトの店長)2025年・100分・G・日本 ギャガ2025・10・27・no153・キノシネマ神戸国際no47追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.03

コメント(1)

-

小松莊一良「フジコ・ヘミング 永遠の音色」シネリーブル神戸no335

小松莊一良「フジコ・ヘミング 永遠の音色」シネリーブル神戸 ピアニストのフジコ・ヘミングさんが2024年の4月に亡くなって、その秋、小松莊一良監督が「恋するピアニスト」というドキュメンタリィ―を発表されて見ました。 で、その作品の、ちょうど一年後、2025年の10月、同じ監督の「フジコ・ヘミング 永遠の音色」が公開されたので、やっぱり見ました。 12年間追い続けたからこそ迫れたフジコ・ヘミング。 監督の小松さん、伝え切れていない、まだまだあるという思いがあったんでしょうね(笑)。 まあ、映画としては二番煎じ感が半端ないというか、人気に乗じてという内容でしたが、終盤、フジコ・ヘミングといえばこの曲! リストの「ラ・カンパネラ」をおしまいまで聞かせてくれたので◎でした(笑)。拍手! フジコさんが両手を広げて、見るからにごっつい手を愛おしむシーンがすばらしいですね。 ああ、それからナレーションが菅野美穂さんでした。フジコブームの2000年代、テレビで放映された「フジコ・ヘミングの軌跡」でフジコを演じた女優さんですね。 なにはとあれ、魂の音色! 堪能しました。拍手!監督・企画・構成・編集・撮影 小松莊一良撮影 青木祇蒔 宮津将ナレーション 菅野美穂キャストフジコ・ヘミング大月ウルフエバ・ゲオルギー・ヘミング2025年・91分・G・日本2025・10・31・no157・シネリーブル神戸no335追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.02

コメント(1)

-

ホアン・ジー 大塚竜治「石門」元町映画館no322

ホアン・ジー 大塚竜治「石門」元町映画館 元町映画館がホアン・ジーという監督の作品の特集をやっていたのですが、上映時間が、少し遅くて、夕方のバスに間に合うプログラムではなかったのであきらめていました。ただ、この作品だけは明るいうちの上映だったので見ることができました。バスでお出かけの境遇は、まあ、何かと不便なんですね(笑)。 で、見たのはホアン・ジー監督と大塚竜治監督の共同監督作品、「石門」です。なんだか、寂しいような、哀しいような、切ない気持ちで見終えました。20歳のリン(ヤオ・ホングイ)を主人公に、女性の前にある様々な壁を静かに見つめる作品。 経済優先、要するに、お金儲け。自己責任、要するに、一人で生きてください。まあ、そういう二つの考え方が当たり前の社会で、20歳の女性が生きていくということはどういうことなのかということを問い詰めていく作品でした。 監督がホアン・ジーという名前ですし、舞台が現代中国の長沙という大都市ということもあって、所謂、中国映画だと思って見ていました。だから作品が描く女性の妊娠とか出産、あるいは、性をめぐって、ボク自身「エッ?そうするの?そうなの中国では?」と驚きながらも、中国のことだと思い込んで見ていた展開だったのですが、実は日本で作られた作品だと知って衝撃を受けました。 中国ではというような、自分の世界を棚に上げた考え方では現代社会の様相を見抜くことは、もう、出来ないことを思い知らされました。 経済的繁栄が個人のお金儲けに直結し、それが「幸せ」とやらを作り出すということの幻想性が覆う社会で、生きているのは、リンという、中国の大都会で暮らす20歳の女性だけではないんですね。 日本で70歳を越えて映画を見るのを楽しみにして「老後」とやらを生きているボクだって、そのボクが時々お出会いする「裕福な暮らしがしたい。」とのんきに夢を語る20歳の女子大生の人たちだって、同じ世界で生きていて、追いつめられるように生きている主人公の姿は他人ごとではないのですね。 だからどうしたらいいのか分からない世界の中にいる まあ、そういうことぐらいは、ソロソロ気付き始めないとヤバイですね。 20歳のリンの哀しさを見事に演じたヤオ・ホングイに拍手! 時代を切り裂くかの映画に仕上げた二人の監督の視点の鋭さに拍手! しかし、まあ、疲れましたけど(笑)。監督・脚本 ホアン・ジー 大塚竜治撮影 大塚竜治照明 大塚竜治美術 ホアン・ジー 大塚竜治編集 大塚竜治 リャオ・チンソンキャストヤオ・ホングイリウ・ロンシャオ・ズーロンホアン・シャオションリウ・ガン2022年・148分・G・日本2025・10・21・no150・元町映画館no322追記 ところで、このブログをご覧いただいた皆様で楽天IDをお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

2025.11.01

コメント(1)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- お勧めの本

- ★「トラブルについての四つの法則」…

- (2025-11-22 08:08:56)

-

-

-

- 最近買った 本・雑誌

- 今年も神田古本まつりに行きました。

- (2025-11-10 15:52:16)

-

-

-

- マンガ・イラストかきさん

- お絵描き成長記録 DAY3

- (2025-11-22 19:22:48)

-