PR

X

カテゴリ

カテゴリ未分類

(14)城跡と史跡(北海道編)

(14)城跡と史跡(青森・秋田・山形・宮城・福島編)

(41)城跡と史跡(茨城編)

(32)城跡と史跡(群馬編)

(20)城跡と史跡(栃木編)

(24)城跡と史跡(埼玉編)

(22)城跡と史跡(千葉編)

(69)城跡と史跡(東京編)

(91)名所江戸百景

(73)城跡と史跡(神奈川編)

(66)城跡と史跡(山梨・長野編)

(33)城跡と史跡(新潟・富山・石川・福井編)

(22)城跡と史跡(静岡編)

(55)城跡と史跡(愛知編)

(18)城跡と史跡(岐阜・三重編)

(12)城跡と史跡(滋賀・京都編)

(17)城跡と史跡(大阪・兵庫編)

(19)城跡と史跡(奈良・和歌山編)

(21)城跡と史跡(鳥取・島根編)

(12)城跡と史跡(岡山・広島編)

(28)城跡と史跡(山口編)

(62)城跡と史跡(香川・愛媛・徳島・高知編)

(25)城跡と史跡(福岡編)

(22)城跡と史跡(大分編)

(11)城跡と史跡(熊本編)

(12)城跡と史跡(佐賀・長崎編)

(14)城跡と史跡(宮崎・鹿児島編)

(6)城跡と史跡(沖縄編)

(19)城跡と史跡(台湾編)

(41)城跡と史跡(その他)

(3)台湾生活

(35)山登りと山歩き

(103)自然観察

(48)東海道五十三次

(54)旧街道めぐり

(85)海・港・岬・灯台

(66)乗り物

(53)食と料理

(6)芸術・スポーツ

(16)広島東洋カープ応援記

(23)アメリカ合衆国

(4)コメント新着

新光明寺で紅葉狩り

New!

ヴェルデ0205さん

New!

ヴェルデ0205さん

りんごを買いに出か… New! よっけ3さん

ざびえる本舗☆彡瑠異… New!

Belgische_Pralinesさん

New!

Belgische_Pralinesさん

Jan Garbarek with t… araiguma321さん

araiguma321さん

清水寺 本堂の「舞… Traveler Kazuさん

Traveler Kazuさん

お小遣い 月の卵1030さん

二宮尊徳遺髪塚 帰り… マキ816さん

マキ816さん

日々の出来事など しなの1707さん

京都観光をご案内し… スマイルフェイス8971さん

swang blog swangさん

New!

ヴェルデ0205さん

New!

ヴェルデ0205さんりんごを買いに出か… New! よっけ3さん

ざびえる本舗☆彡瑠異…

New!

Belgische_Pralinesさん

New!

Belgische_PralinesさんJan Garbarek with t…

araiguma321さん

araiguma321さん清水寺 本堂の「舞…

Traveler Kazuさん

Traveler Kazuさんお小遣い 月の卵1030さん

二宮尊徳遺髪塚 帰り…

マキ816さん

マキ816さん日々の出来事など しなの1707さん

京都観光をご案内し… スマイルフェイス8971さん

swang blog swangさん

テーマ: 旧街道めぐり(188)

カテゴリ: 東海道五十三次

前回の 袋井宿

で止まっていた東海道五十三次めぐりを再開、江戸から数えて28番目の宿場町である見付宿に来ました。

東海道五十三次も半分を過ぎ、ここから先はいよいよ後半に突入です。

街道宿場町の出入口を「見付」と呼びますが、見付宿の名前はこの見付から来たのではなく、京都から東海道を上ってくると、最初に富士山が見えたことに由来しています。

江戸方の出入口である「江戸方見付」の東木戸跡

東木戸脇には阿多古山があり、その斜面を下るような感じですが、富士山は見えませんでした。

阿多古山には一里塚があり、愛宕神社が祀られていました。

阿多古山一里塚

愛宕神社

その愛宕神社の境内から振り返ると、見付宿の宿場町を眼下に見ることができました。

旧東海道は愛宕神社から西へと延びているのですが、旧街道に下りてみると、当時の面影はほとんど残っていませんでした。

問屋場跡(静岡銀行の支店になっています)

本陣跡

本陣前の旧東海道

それでも街道沿いを見ていると、ところどころに旧街道の面影が残っていました。

秋葉山信仰が盛んな静岡県西部の旧東海道では、この秋葉灯篭をよく見かけます。

脇本陣跡

(といっても薬医門だけですが…)

旧街道から少し足を延ばすと、さすがに東海道には歴史の跡が残っていました。

脇本陣の少し江戸よりには宣光寺というお寺があり、徳川家康が寄進した梵鐘があります。

また日本人で初めて空を飛んだとされる、「鳥人」浮田幸吉も見付宿に住んでいたようです。

浮田幸吉が空を飛んだのは、江戸時代のことです。

さらに本陣跡の奥に行くと、現存する日本最古の木造小学校である「旧見付学校」がありました。

1875(明治8)年に完成し、大正11年まで小学校として使われていました。

校舎の土台にある石垣は、 横須賀城

宿場町の中心部を過ぎると、旧東海道は左に大きく曲がって、南へと延びる形になります。

そのまま真っすぐ西へ向かうと「姫街道」となり、曲がり角が姫街道のスタート地点です。

「これより姫街道 三州御油まで」

姫街道は、その名の通り女性が多く利用した街道です。

理由は浜名湖の「今切の渡し」を嫌ったとも、新居宿の新居関を嫌ったからだとも言われています。

いずれにしても浜名湖の北部本坂峠を迂回するルートで、「本坂道」や「本坂街道」が正式名称です。

姫街道

次に姫街道と合流するのは、遠江国(静岡)ではなく、三河国(愛知県)です。

姫街道の分岐点で南に折れた旧東海道は、 遠江国分 寺の前を過ぎると再び西に向かい、天竜川へと続いて行きます。

天竜川の川幅は約1kmあり、あの 大井川 と同じくらいの川幅をもっています。

大井川は川越人足によって渡っていましたが、天竜川の方は船で渡っていました。

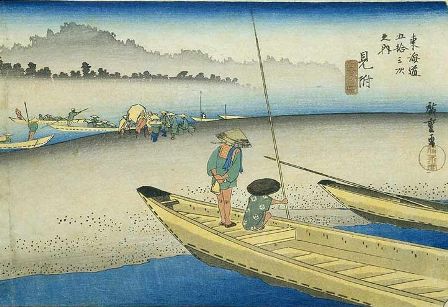

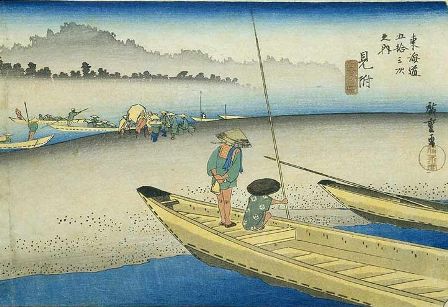

歌川広重「東海道五十三次 見附」

天竜川の渡船の運営は、池田村が独占しており、当時は大番船6艘、小番舟22艘、高瀬舟が10艘もありました。

「大井川ではあれだけ大騒ぎだったのに、天竜川ではあっさり船で渡るのか…」といった感じですが、天竜川は水深があるため、川越人足で越えるのは難しかったようです。

現在の天竜川

さすがに「暴れ天龍」の流れとあって、大井川に比べると水深も流量も多い感じがします。

やはり天竜川に橋を架けるのも難しかったようで、池田橋が架けられたのは明治に入った1875年のことです。

当時の池田橋の跡には、その碑が建っていました。

天竜川を越えると、いよいよ浜松宿へと入っていきます。

関連の記事

遠江国分寺→ こちら

三方ヶ原の戦い~一言坂(2008年4月)→ こちら

(姫街道沿いにあります)

東海道~袋井宿(2010年1月)→ こちら

東海道五十三次も半分を過ぎ、ここから先はいよいよ後半に突入です。

街道宿場町の出入口を「見付」と呼びますが、見付宿の名前はこの見付から来たのではなく、京都から東海道を上ってくると、最初に富士山が見えたことに由来しています。

江戸方の出入口である「江戸方見付」の東木戸跡

東木戸脇には阿多古山があり、その斜面を下るような感じですが、富士山は見えませんでした。

阿多古山には一里塚があり、愛宕神社が祀られていました。

阿多古山一里塚

愛宕神社

その愛宕神社の境内から振り返ると、見付宿の宿場町を眼下に見ることができました。

旧東海道は愛宕神社から西へと延びているのですが、旧街道に下りてみると、当時の面影はほとんど残っていませんでした。

問屋場跡(静岡銀行の支店になっています)

本陣跡

本陣前の旧東海道

それでも街道沿いを見ていると、ところどころに旧街道の面影が残っていました。

秋葉山信仰が盛んな静岡県西部の旧東海道では、この秋葉灯篭をよく見かけます。

脇本陣跡

(といっても薬医門だけですが…)

旧街道から少し足を延ばすと、さすがに東海道には歴史の跡が残っていました。

脇本陣の少し江戸よりには宣光寺というお寺があり、徳川家康が寄進した梵鐘があります。

また日本人で初めて空を飛んだとされる、「鳥人」浮田幸吉も見付宿に住んでいたようです。

浮田幸吉が空を飛んだのは、江戸時代のことです。

さらに本陣跡の奥に行くと、現存する日本最古の木造小学校である「旧見付学校」がありました。

1875(明治8)年に完成し、大正11年まで小学校として使われていました。

校舎の土台にある石垣は、 横須賀城

宿場町の中心部を過ぎると、旧東海道は左に大きく曲がって、南へと延びる形になります。

そのまま真っすぐ西へ向かうと「姫街道」となり、曲がり角が姫街道のスタート地点です。

「これより姫街道 三州御油まで」

姫街道は、その名の通り女性が多く利用した街道です。

理由は浜名湖の「今切の渡し」を嫌ったとも、新居宿の新居関を嫌ったからだとも言われています。

いずれにしても浜名湖の北部本坂峠を迂回するルートで、「本坂道」や「本坂街道」が正式名称です。

姫街道

次に姫街道と合流するのは、遠江国(静岡)ではなく、三河国(愛知県)です。

姫街道の分岐点で南に折れた旧東海道は、 遠江国分 寺の前を過ぎると再び西に向かい、天竜川へと続いて行きます。

天竜川の川幅は約1kmあり、あの 大井川 と同じくらいの川幅をもっています。

大井川は川越人足によって渡っていましたが、天竜川の方は船で渡っていました。

歌川広重「東海道五十三次 見附」

天竜川の渡船の運営は、池田村が独占しており、当時は大番船6艘、小番舟22艘、高瀬舟が10艘もありました。

「大井川ではあれだけ大騒ぎだったのに、天竜川ではあっさり船で渡るのか…」といった感じですが、天竜川は水深があるため、川越人足で越えるのは難しかったようです。

現在の天竜川

さすがに「暴れ天龍」の流れとあって、大井川に比べると水深も流量も多い感じがします。

やはり天竜川に橋を架けるのも難しかったようで、池田橋が架けられたのは明治に入った1875年のことです。

当時の池田橋の跡には、その碑が建っていました。

天竜川を越えると、いよいよ浜松宿へと入っていきます。

関連の記事

遠江国分寺→ こちら

三方ヶ原の戦い~一言坂(2008年4月)→ こちら

(姫街道沿いにあります)

東海道~袋井宿(2010年1月)→ こちら

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[東海道五十三次] カテゴリの最新記事

-

東海道箱根宿(畑宿~元箱根) 2013/08/24 コメント(2)

-

東海道畑宿(神奈川・箱根町) 2013/08/23 コメント(4)

-

東海道桑名宿(三重・桑名市) 2012/08/07 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.