全264件 (264件中 1-50件目)

-

〈私〉の起源について

〈私〉の起源について、西田幾多郎は(善の研究では)「個人ある前に経験あるのである」と言い、和辻は「個人は全体性の否定的契機」であると言いますが、そこでは独在性は抽出されていません。「このメートル原器はどのように生じたのか」と起源を考えてみるに、そこには他のモノサシでそれを規定したのではない「無条件性」があると思います。「なぜだかわからないが、〈私〉は存在してしまっている」という「無条件・無前提・無意味」に開かれるということです。永井哲学だとそれを「無内包の現実性」と呼んでいます。禅は独在性を取りこぼしながらも、その「無条件・無前提・無意味」を強調し続けてきた伝統があると思います。只管打坐の坐禅というのはまさに存在が「無条件・無前提・無意味」に開かれ於いてある状態を表現したものであると思うのです。「無所得無所悟」という言葉や「坐禅をしても何にもならん」という言葉でよく耳にします。藤田一照さんがよく言われる「云為」ということも、存在の無条件性に根差した「云為」であると思います。天下唯我独尊の「独尊」も無条件の尊さでなければと思います。「サピエンス全史」を書いたハラリ氏は「ホモデウス」にて、人類が飢餓・戦争・病気などあらゆる苦しみ困難を自分で克服する時代になって、神を頂点から引きずり下ろして、人間が神になってきていると言いますね。でも今まで神に判断してもらっていた倫理的基準「殺してはいけない、盗んではいけない、嘘をついてはいけない、等々」を人間は失い、迷いやすくなる。そこで今度はその判断をAIやビッグデータが行うようになると言います。恐ろしいのは、人類にとって独在性の自覚が必要とされなくなるのではないかということですね。自己の存在に驚き、その奇跡性に打たれるような経験を誰もできなくなる時代が来るのではないか。AIの判断は常に正しく、人間は自分で判断することを放棄して、常にぽかんと口を開けてテレビゲームに没頭する子供のような状態になってしまうのではないでしょうか。繊細な身体の感覚に向き合うとか、静かに物を見たり、聞いたり、ただ一つの独在性の開けに根差した人間的動機が失われるのではないか、とも妄想します。世界内に「私」という世界を開く窓が多数存在することを世界内のシステム(神やAIやビッグデータ)は知っているが、どれが本当の唯一の〈私〉であるかをシステムの側は把握できない。〈私〉が世界というシステムに参加するということは、〈私〉が世界というシステムを起動させるということですが、その構造をシステムの側、世界の側、神の側は知っているのであろうか?それを知ろうとするのが独在性の哲学で、特に最近では「永井均」という人がそのシステム側に大きく貢献をしている。本当に〈私〉は世界に寄与していないのか。

2020.08.23

コメント(0)

-

『世界のナニコレ論的存在構造』全文

以下は2019年2月24日に行われた永井均氏の『世界の独在的論存在構造構造 哲学探究Ⅱ』を読む勉強会〈〉LABO.(ヤマカッコラボ)で発表した際の付録『世界のナニコレ論的存在構造』の論文です。1 永井哲学はナニコレを巡る哲学である (ともいえなくもない) 今回の課題書と勉強会の内容とは直接関係ないかもしれないが、ナニコレについて思いついたことを少し。 そもそも「ナニ性・コレ性」という二義性については、永井哲学に於ける〈私〉と「私」の対比、カント原理・ライプニッツ原理の対比、第一基準と第二基準の対比などについて、そして西田幾多郎の場所の論理における超越的主語面・超越的述語面の包摂関係、概念における特殊と一般の包摂関係など、これら複雑な議論をいかに簡単に人に伝えるかということで、岸政彦の『断片的なものの社会学』(※1)の「この小石」と「無数の小石」の話や、太宰治の『人間失格』の中で主人公と友人の遊び(※2)からインスピレーションを受けて使うようになった。※1岸政彦の『断片的なものの社会学』 小学校に入る前ぐらいのときに奇妙な癖があって、道ばたに落ちている小石を適当に拾い上げ、そのたまたま拾われた石をいつまでもじっと眺めていた。私を惹きつけたのは、無数にある小石のひとつでしかないものが、「この小石」になる不思議な瞬間である。(中略)そしてさらに、世界中のすべての小石が、それぞれの形や色、つや、模様、傷を持った「この小石」である、ということの、その想像をはるかに超えた「膨大さ」を、必死に想像しようとしていた。いかなる感情移入も擬人化もないところにある、「すべてのもの」 が「このこれ」であることの、その単純なとんでもなさ。そのなかで個別であることの、意味のなさ。(中略)私の手のひらに乗っていたあの小石は、それぞれかけがえのない、世界にひとつしかないものだった。そしてその世界にひとつしかないものが、世界中の路上に無数に転がっているのである。※2太宰治『人間失格』「喜劇名詞、悲劇名詞の当てっこをはじめました。これは、自分の発明した遊戯で、名詞には、すべて男性名詞、女性名詞、中性名詞などの別があるけれども、それと同時に、喜劇名詞、悲劇名詞の区別があって然るべきだ、たとえば、汽船と汽車はいずれも悲劇名詞で、市電とバスは、いずれも喜劇名詞、なぜそうなのか、それのわからぬ者は芸術を談ずるに足らん、喜劇に一個でも悲劇名詞をさしはさんでいる劇作家は、既にそれだけで落第、悲劇の場合もまた然り、といったようなわけなのでした。」 自分にも人にもわかりやすく理解するということが当初の目的であったので、その使用法ついて厳密に定義づけたりはしておらずまったく恣意的でもある。ただ、「ナニ・コレ」の二元性において日常の修行やら生活やら学問やらを眺めるようになって色々と理解のふかまることが多い便利な概念でもある。 夢中になって取り組んでいたことが、ある日突然急に冷めてしまうというような経験は誰にでもあるはずだ。一晩寝て、目が覚めれば、百年の恋も、夢中になっていた趣味も、一所懸命の仕事も、過去のナニかとなってしまう。〈コレ〉という現実に主題化されるところものが、〈今・ここ・私〉を離れたとたんに「ナニ性」へと頽落してしまう。意志薄弱な私は、この変化を繊細に注意深く見つめていないといけないと昔から思っていた。不立文字・教外別伝・説似一物即不中など言語の不完全性を見抜く仏教用語だけでなく、練習は本番のように、本番は練習のようにだとか、朝令暮改だとか、坊主憎けりゃ袈裟まで憎いだとかの言説は、すべてコレ性→ナニ性、ナニ性→コレ性への変換を先取りして使用されている。 自分事で恐縮だが、私は幼少の頃から不登校で18歳まで引きこもっていた。「明日の朝はちゃんと起きて学校に行こう」と決意するが、一晩寝て目が覚めると、昨日の自分の決意が跡形もない。朝は前向きな意思がまったく折れてしまっている。小学校1年生の時、「3日間だけでもちゃんと起きて学校にいけたら、(当時夢中だった)聖闘士星矢のおもちゃを買ってあげると」母と約束をした。おもちゃ欲しさもあったが、3日間は学校に行けた。2日目も終わるころになると、このまま毎朝普通に起きて学校にいけるようになれると思えてきて、その時はこの取引に勇気づけられた気がした。しかし4日目はまったく起きることができなかった。それ以降この決意と挫折の繰り返しである。寝る前は明日の朝がさわやかな世界に映ったが、次の日の朝が現実となると、辛くて重くて仕方ないのである。麻薬中毒だとかアルコール依存症の治療も同じ決意と挫折との繰り返しなのだろう。いまも体調が悪いと朝の寝床で世界の開闢を呪うことがある。しかしこれは坐禅修行をすようになり、祝福も嫌悪もしない、いわゆる開闢を染汚しない視点を得てらからはわりと対処できるようになった。先日師家養成所の主任講師の鈴木包一老師の話で、永平寺の禅師様から「あなたはいつもお元気ですねえ」と言われて、「はい、最近はとくに「元気そうに」するようにしています」と答えたという。この「元気そうにする・平気に生きる・大丈夫に生きる・狼狽えないで生きる・心頭滅却すれば火もまた涼しと生きる」ということが禅僧の生き方のようで、これは自分をナニ化してしまうとても簡単でとても難しい実践でもある。このナニ化は頽落するナニ化ではなく、成仏としてのナニ化でもある。しかし、この「心頭滅却方向のナニ化」は、戦時下での兵士のナニ化と混同されやすいの注意して参究する必要がある。教育ということは、このナニ化の方向に人間を訓練することでもある。兵士の教育、医師の教育、新入社員の教育、体育会的な教育等々。そこには他律的に目標が定められている。目標を定めてそれに向かって努力するということは、未来を具体的にコレと見て、今現在を抽象的にナニと見る態度だ。この構造だけで生きる限り、〈今ここ自分〉の自律的な在り方は否定され続けるだろう。2 現成公案についての所感 少し仏教的な話になったが、最近道元の正法眼蔵の「現成公案」を参究している。これは100巻近い正法眼蔵の中で最初の1巻目にあたるが、その最初の3行がまったく意味不明である。しかしここが一番重要であると思われ、ここ1年くらいこの3行をやっている。①諸法の佛法なる時節、すなはち迷悟あり、修行あり、生あり、死あり、諸佛あり、衆生あり。②萬法ともにわれにあらざる時節、まどひなくさとりなく、諸佛なく衆生なく、生なく滅なし。③佛道もとより豐儉より跳出(てうしゅつ)せるゆゑに、生滅あり、迷悟あり、生佛あり。 現成とは、この現ナマのこと、唯一絶対の事実である。永井哲学で言えば〈私〉の〈〉のこと。「コレ性」ということ。公案とは禅の問題集を指すのが一般的だが、もともとは公府の案牘(政府の掲示→ゆるがせない真理)とも言われる。事実に対しての意味、「ナニ性」ということである。 澤木興道老師は「一切経は坐禅の脚注である。」と言った。一切経とはいわゆるお経のことだけを指してはいないであろう。全ての言説についてである。 これにならえば、「公案は〈現成〉の脚注である」という事がいえる。あるいは、「意味とは〈事実〉の脚注である」とか。「過去と未来は〈現在〉の脚注である」。「他者とは〈私〉の脚注である」とか。この澤木老師の指摘する主文・脚注関係はまさにナニコレ関係である。そして、現成公案の各一文の最後に「これ現成公案なり」と入れてすべて意味が通るようになっていることにある時気が付いた。諸法の仏法なる時節 これ現成公案なり。萬法ともにわれにあらざる時節 これ現成公案なり。 永平寺の5世義雲禅師はこの現成公案を撰述して「是什麼 ぜしも」と箸語に挙げている。(※箸語:詩のタイトル・頌:漢詩)是れ、什麼(なん)ぞ。コレはナンだ。ということで、現成公案の「ナニコレ」構造をよくよく理解してそう命名したであろう非常に優れた箸語だと思う。多分、道元さんが見たら、これを「是の什麼」とでも言うかもしれない。如是を「是の如し」ではなく「如の是」と言うように。「如」は無論ナニ性である。頌:面前一著莫蹉過 空劫春容此早梅 一字入公門内了 九牛盡力挽無廻(面前の一著 蹉過すること莫れ 空劫の春容此の早梅 一字公門の内に入了れば 九牛力を盡(つく)して挽けれども廻(かえ)ること無し)(※一箸:囲碁の一手→禅問答における悟りを伝える一手一喝のこと)訳:是什麼 コレはナニ目の前の世界を見誤ることなかれ。永遠の時間を満たす穏やかな春の陽気(仏性)、そして〈この〉梅の花。ほんのわずかでも〈この〉真実世界に入ったならば、たとえ多くの牛が引っぱっろうともその真実は動ずることがない。 永遠が極まった所が〈今〉無辺が極まった所が〈ここ〉現実が極まった所が〈私〉この極点をどう理解し表現するかという話でもある。ところで、面前の一著を蹉過してしまった人の代表格として、今回の議論によく登場したデカルトがいる。「コギト・エルゴ・スム われ思う故にわれあり」というとても有名な言葉。この世界全てを疑ってみて、例えば自分を欺く悪い神が居るとして、この現実がマボロシであるとしても、すべてが夢の中であるとしても、どんなに悪霊が私を欺くとしても、私が思うたび、私があると考えるごとに、私の存在は疑いえないのである。というのが彼の結論である。ここから、その「われあり」という現成そのものをデカルトは「精神」としてしまう。これが義雲禅師の言うところの蹉過の一著で、現前の生々しさがまったく失われている。 そしてデカルトの「コギト・エルゴ・スム われ思う故にわれあり」と真逆の回答を出したのが道元禅師である。正法眼蔵の坐禅箴の巻が「現成」ということについて詳しい。「仏々の要機、祖々の機用。不思量にして現じ、不回互にして成ず。不思量にして現ず、其の現、自ずから親しし。不回互にして成ず、其の成、自ずから証なり。其の現、自ずから親しし、曾つて染汚無し。其の成、自ずから証なり、曾つて正偏無し。 」(正法眼蔵 坐禅箴)「われ思う故に我あり」に対して道元禅師は「不思量にして現ず、其の現、自ずから親しし。」と現成の現について述べている。デカルトの「思うゆえにわれあり」が「不思量にして現ず」に対応する。「自ずから親しし」ということは「明らかで疑いがない」ということであろう。 新鮮な現ナマの魚をデカルトさんは「精神」という「思量や言葉」ですぐに冷凍してしまった。冷凍焼けして鮮度が落ちる。道元は現ナマを現ナマのまま不思量のまま扱い、とれたて新鮮な刺身のように受け取っている。 それが「不回互にして成ず、其の成、自ずから証なり。」ということで表されている。不回互ということは相互に働かないということで、独立の〈私〉〈今〉の独在性を含んでいる(と私は読みたい) また、前回ゲーデルの不確定性原理の話題の中で、一照さんが「1」の正体が数学の世界ではまだ明らかになっていないという話をしていた。この「不回互にして成ず、其の成、自ずから証なり」という現成の独在性が「1」の起源ではないだろうか。自然数「1」は無限の内容を含むので、「1」が定まるにはどこかで断定の基準が必要であり、それが「不回互にして成」ではないか。「1」とはつまりコレがナニ化されたもので、これはあらゆる名詞の起源にもなっている。現成というコレ性を通過した後に自然数「1」が出てくるのではないか。 この現ナマを現ナマのまま現成させるということが大切で、例えば、右を見れば右側の世界が現成する。左を見れば左の風景が現成する。目を閉じれば、音の世界がより親しく現成してくる。その現成には執着ということがない。目が執着すれば、目を閉じても目の世界は残ったままになる。右に執着すれば左は見えなくなる。だから目も耳も鼻も口も解脱して不染汚なものである。3老いない人生 まどみちお このように〈コレ〉として現ナマの世界を見続ける生き方が仏道修行であろう。それを仏教を通さずに悟りに生きた1人が詩人のまどみちおである。 『いわずにおれない』より抜粋「そもそもアリや菜の花ちゅう名前自体、人間が勝手につけたものですよね。われわれが社会生活をする上では名前がなくちゃ困るけれど、名前で呼ぶことと、そのものの本質を感じることは別なんじゃないでしょうか。なのに「あ、チョウチョだ。あれはモンシロチョウか」と思った瞬間たいていはわかった気になって、その対象を見るのをやめてしまう。どんな存在も見かけだけのものじゃないのに、人間はその名前を読むことしかしたがらないんですよね。本当に見ようとは、感じようとはしない。それはじつにもったいないことだと思います。」見える世界から言葉を外すということ、すなわちコレをナニしないでみるということが詩作的な生き方であり、仏道修行であろう。 まどみちおは104歳の長寿を生きた人だが、最後まで詩作を続けた。「存在の詩人」として、言葉を外して存在そのものを見つめ、存在そのものとの邂逅を素朴な言葉で救い出そうとした人である。ナニ性の世界からコレを救い取ろうとする仕事をした偉人である。 普通、老人になると、〈今〉と《今》とのつながりが弱くなる気がする。〈コレ〉と「ナニ」とのつながりが弱くなる気がする。物忘れが増えたり、時間の流れが極端に早く感じられたりする。この背景には現実のナニ化があるのだろう。過去の記憶や経験によってあらかじめ説明的にものが見えていしまっているのだろう。現成に現れるほとんどのモノ・コトに最初からラベルが貼りつけられてしまっている。あたりまえのように、あたかもわかったつもりで世界を見ること。これが年を重ねるにつれて時間の流れが速くなる秘密であろう。 時間の体感速度についての話のついで、「自由意志」について。先の小石の話と同様、対象のナニ性をコレ化するということで、そのナニコレの能力を任意に働かせることができることが自由意志の根拠なのではないか。「注意を向ける」とか「よく見る」ということにはその機能がある。意識上に主題化されたり、抽象されたりを自由にできると思えることが、自由意志と呼ばれるのではないだろうか。ナニ的にものを見るということは、他律的にものを見るということだ。コレそのものを見ようとするとき人は自律的で自由である。道元禅師の有名な歌に「春は花 夏ほととぎす 秋は月 冬雪さえて すずしかりけり」というのがある。 春をミクロ的方面に限定していくと花が出てくるが、〈この花〉には行きつかない。また逆に〈この花〉をマクロ的方面に拡大していっても春そのものに還元されつくされない。 子供が言葉を学習するのに最初に春からはおぼえない。まずは〈この〉花を見て、それから花は春に咲くものだと春の概念を学習するだろう。〈これ〉は→「何か」(の一例)であると学ぶ。春はナニ。花はコレである。 大人になる、年を重ねるということは「コレ」を「ナニ」へと還元する経験が増えるということだ。科学者や法律家、経済学者や評論家の仕事はすべてがそれであるだろう。 逆に詩人、芸術家は「ナニ」かであるものから「コレ」を救い出す方向の仕事をしている。修行が「ナニ」かであると、途端につまらなく辛いものになる。「コレ」を見いだせると途端にありがたく大切になってくる。正法眼蔵の現成公案は「コレナニ」ってことだという話をした。現成→コレで公案→ナニである。ナニから〈コレ〉を救い出せる修行が成仏ということにもなるのではないか。先に引用した岸政彦の文章での「この小石」は無数の小石から成仏させられて「この小石」になったとも言える。公案を現成させる。意味から事実を救い出す。これが成仏ということであろう。 4 ナニコレ経済学とナニコレ布施行 経済学的な「需要と供給」というのも、ナニとコレである。 消費者は〈コレ〉を欲望し、所有できる〈コレ〉を探し求めている。生産・供給側は消費者に欲望される〈コレ〉が何かをよく研究・観察し、コレを生産する。生産ということはコレを複製するということで、複製されたコレとはナニのことなので、すべての商品とは即ちナニである。消費者は市場・店頭であたかも「コレ」として陳列され販売されるナニを購入する。お店で何を買おうか迷うということは、ナニをコレ化しようか迷っていることだ。所有して自分のものにするということにはナニからコレの変換が必要である。買ったものに飽きるということは逆に「コレがナニ化」することだろう。 貨幣とはナニからコレへの物理的な変換装置そのものである。消費者はお金でコレを買い、販売者はナニでお金を得る。仏教者が持ち物を少なくするのは、所有の「ナニ→コレ」には迷いが生まれることを見抜いているからである。ナニということには所有ということがない。所有されたものはすべてコレとなる。だから宗教者が「宇宙と一つになる」とか「絶対無限の愛」とか「尽十方界」とか「大自然の働き」とかいうことは〈コレ〉である我を捨て極大のナニへと志向する方向性である。解脱というのもコレへの執着からナニへと解脱することである。 布施行ということは、布施するナニ(お金・品物・行為)が受け取り手にとってコレにならないように十分に注意しながら布施する修行である。凡夫が行う所有の「ナニ→コレ」には迷いが生ずるが、仏道修行においてナニ性をコレ性に変換させることを「成仏」と言う。生活すべてを成仏させるということはこの方向性で人生を生きるということでもある。永平寺の先代住職の宮崎禅師が曲がって刺さった線香や、散らかったスリッパを正して、「成仏した」というのはまさにそれである。 澤木興道師の「自分が自分を自分する」は「坐禅が坐禅を坐禅する」などともよく読み替えられるが、これを一般定式化すれば「〈コレ性〉が「ナニ性」を〈コレ化〉する」とも言えるだろう。この時に自分が成仏したり坐禅が成仏したり、食事が成仏したりする。現在における救いの形式は「ナニ→コレ」である。逆に過去や未来での救いということを期待する場合には「コレ→ナニ」と働くであろう。例えば「あの時の失恋は辛かったけど、今となってはいい思い出だ」とか「この失敗の痛手は、将来笑い話になるだろう」とか。でも今ここの直下の現実においては「コレ→ナニ」的な慰めは誤魔化しでしかない。5 言語の機能と知の集積 言語の本質的な機能は、対象を説明し記述するということだけではない。意識の上で、コレをナニに、ナニをコレに変換することがその機能の本質であるだろう。言葉には単なる文章の羅列があるだけではなく、その文脈の強弱がある。すなわち意識において主題化されるべき〈コレ〉と抽象されるべき〈ナニ〉がある。 例えば推理小説において、真犯人がストーリー序盤で登場する場合、あたかも殺人犯的な〈コレ性〉ではなくナニ性・一般人性が強調された人物として登場する。最後に名探偵が「犯人はお前だ!」と言った時にそれまでのナニ性がひっくりかえって〈コレ性〉へと大転換する。起承転結など物語の構造にはナニとコレの転換がある(ナンだコレミステリ―論とでも言おうか)。言葉自体にその機能がある。ある言葉が人に傷を負わせたり、死の淵から救ったり、引きこもりを出家させたりする。 無数の「私」は実は唯一の〈私〉であったという開闢を驚愕することが可能であるためにはこの言葉のナニコレ機能が必要である。現成に公案が現れ、公案が現成をひっくり返すような仏教的な悟りの文脈でもそれは機能している。 ところで、「永遠」だとか、「絶対」だとか、「無辺」だとか、「無尽」だとか無限性に関する言葉はナニであるかコレであるか?これらは宗教の真理となるような概念である。神や仏と言われるものである。これらは「ナニ性」の極致ではないか。 宗教はコレ→ナニへの巨大な変換装置でもある。逆に究極のコレ性は仏教の伝統的には禅であり、永井哲学においては独在性である。だから究極のコレ性とは〈私〉である。しかしそれは世界内に登場したとたんナニとなる。これが独在論的存在構造なのだろう。 また現実の世界が現成してくること自体が、究極のコレ(〈私〉の生)が→究極のナニ(大自然)へと還っていくの巨大な変換装置の働きであるとも捉えられる。 〈現成〉や〈コレ〉や〈私〉という事実は、知識としては究極の知識ではないだろうか。〈コレ〉知識という鮮度抜群の智を集積するために神は〈私〉や〈今〉という唯一中心化された主人公を創造したのでは?という(形而上学的・SF的な)想定もできる。 たとえそうでなくても生命の進化にはそのような先人からの知の継続がある。その継続にはコレのナニ化が必要である。それは例えば地球上の進化の多様性に表されたり、武道の型に表されたりする。師匠の《私》の現成が弟子である〈私〉へと伝播するのが禅の世界で行われる嗣法(師弟の間で起こる悟りの伝播システム)であるが、これこそまさに現成の超越的継続である。6 仏教と永井哲学との接続について 仏教の悟りにおいては、現成〈〉そのものの自覚による存在驚愕を得るところまでいくが、そこから永井哲学の核心、すなわち世界の開闢と「受肉」された〈私〉の驚きまで精密に参究した祖師は歴史上まれであるだろう。独在性の独とは受肉の奇跡であり、在とは開闢の僥倖である。その受取の最も最醇なる方法は道元的な只管打坐の坐禅であろだうと私は思っている。 そこに開けてしまったなら、救いの根拠にはもう十分で、いつでもどこでも何をしてても開闢している限りそれが世界そのものの祝福であり、救済である。仏教の修行はそこから始まらないと無意義であるし、キリスト教の理解にもそれが必要で、その奇跡と僥倖の無い宗教は無意義ではないか。 釈迦が生まれて7歩周遊して、天地を指さし、「天上天下唯我独尊」と叫んだといわれる。7歩歩いたことは、六道輪廻からの解脱を比喩的に意味していると言われるが、ここではそのような神話的解釈はどうでもよい。唯我独尊の叫びは、仏教教説がまさにこの僥倖と奇跡を含みながらS、永井哲学と接続される叫びでもある。「天上天下唯吾独尊 今茲而住 生分巳盡 」(天の上にも天の下にも、唯われ一人尊い、今ここに住し、また生まれ変わることもない。)実はこれは玄奘三蔵の『大唐西域記』に記載がある言葉で本当は釈迦ではなく、釈迦の生まれる以前の過去七佛の最初の一人、仏毘婆尸仏言った言葉とのこと。この言葉を釈迦が言ったか言わないかが重要なのではなくて、この認識を得た仏教者が(おそらく歴史上の仏弟子に)居たということがここでは重要である。 他に〈私〉の僥倖・奇跡性に肉薄した仏教者は親鸞であろうか。『歎異抄』の中の一文「弥陀の五劫思惟の誓願も、親鸞一人が為なりけり」というのはまさに〈私〉の奇跡性と救いの受けとりについてを言及しているように思える。悪人正気という重要なキーワードが親鸞にはあるが、悪人というのはまさに社会から〈コレ〉として主題化される存在である。つまり罪とは〈コレ〉性であり、それに対して下される罰とは「ナニ」性へと罪を還元させることである。(それは決して成功しない処罰であるが)罪に対してその加害者も被害者も事実を受け取れず、意味を要求する。「なぜこんなことを起こしてしまったのか」「なぜこんなことが起きてしまったのか」。なぜと問うことは意味の要求である。それも、どこまでも納得されることを拒否されることが暗に前提されている。だから罪に対する罰は真に納得をもたらさない。7 罪悪感とコレ性 ところで、私はこれまでの人生で二度出家をしたと思っている。 1度目は18歳の時、社会に出ようとひきこもりから出家した。 2度目は28歳の時、社会から出ようと仏道に出家した。 1度目の発心のきっかけは15歳の時に読んだ永井均の『子どものための哲学』である。幼児期より喘息があり、ものごころついたころの最初の記憶は病院のベットで点滴につながれて天井の模様を心地よくぼーっと眺めていたことだったのを覚えている。入退院を繰り返したこともあったが、人前に出るのが怖くて学校に行けず、親や周囲の大人たちに沢山迷惑をかけたように思う。ある時から「なぜこんな自分が生まれてきてしまったのか」という罪悪感と存在不安とを伴った実存的な問いを持つようになった。ほとんど学校に行かず18歳まで引きこもった。なので義務教育はほとんど受けていないに等しい。 ある時、偶然家の本棚にあった(おそらく子育てに悩んでいた母がタイトルでジャケ買いをしたのだろう)永井均の著書を読んだ。それまで存在不安が存在驚愕へとそのままひっくりかえった。「この〈ぼく〉があるということは誰にも生きることができない人生を生きるということなのか!」この自分とこの現実世界の唯一無二のオリジナリティに気が付いたときは嬉しくて嬉しくて仕方なかった。この時から初めて自分の人生が始まった気がした。これが私の救いであり、引きこもりから出家する発心であった。 存在の意味を求めることではなく、存在の事実を受け取ることが生まれて初めてできた。私はこの独在性の自覚で本当に救われたと思っており、そしてどこかの誰かも同じように独在性の自覚で救えると本気で思っている。 だから永井哲学には人を救い得る深い宗教性があると思っている。私はこれを中心に仏教への理解も信仰も始まってるし、仏教の布教ということについても、本当に伝えたいのは実はその一点だけである。仏教の悟りは諸法無我を理解することが大きなテーマでもあるので〈私〉は伝統的な仏教的な文脈では悟りの結論とはなりえないだろう。しかし仏教の伝統であろうとなかろうと、悟りということの成立には〈 〉の現成だけではなく〈私〉であることが必要不可欠であるのは間違いない。 悪人正機説はそれを言わんとしているのではないか。六道輪廻の一番上に位置し悩み苦しみのない「天人」が仏教に出会えず解脱ができないということは、苦しみも罪悪もない満ち足りた天人が〈コレ〉性の欠如した存在であることを意味する。悪人の〈コレ〉凡夫の〈コレ〉が悟りの契機として必ず要求されるという意味でもある。 また、慈悲ということが成立する為にも〈〉ではなく、〈私〉から《私》を見るのでなければならないだろう。慈悲は他者の開闢を超越的に見ようとすることである。死にゆくものに対して遺族は、死者の開けの側からその苦しみ・孤独・悲しみ・人生・思いを、自己のうちに見ようとする。これが悲しみの起源であり、慈しみの起源であろう。西田的に言えば、絶対の彼岸に開ける他者の超越的独在を、自己の底に見るのでなければならない。 〈私〉という一点のミクロの視座で現成を捉えるか、〈 〉という場所・純粋経験・身心脱落・尽十方界真実・というマクロの視座(視座が外された視座)から現成を捉えるか。仏教では〈〉という現成そのものから徹底して受肉された〈私〉の観点を外していく方向で修行される。一方の永井哲学では〈私〉の開闢と受肉は同時発生的である。この「独」と「在」における存在驚愕と伝達不可能性について論理的探究をする。同じ構造の問題を過去に西田幾多郎の純粋経験と永井均の〈私〉との対比で考えたことがあったが、未だ整理はつかない。思いの外付録が長くなりすぎてしまった。これは引き続きの課題としてここでペンを置く。

2020.08.20

コメント(0)

-

ネルケ無法老師と永井均先生の対談講座

2年前の4月7日新宿朝日カルチャーセンターでのネルケ無法老師と永井均先生の対談講座を受けるために休みをもらい東京へ。https://www.asahiculture.jp/shinjuku/course/15245f7a-8b27-d36f-fed9-5a5f0ba8b56e藤田一照さんも受講されていた。お二人の対談で、内山興聖老師の言う「自己ぎりの自己」が永井哲学での独在性〈私〉と対応するという話まで進んだところまではよかった。永井先生とネルケ老師との意見が分かれたのは、その自己ぎりの自己〈私〉をなぜ仏教では他者にも展開してしまうのか?というところ。永井先生は、天地いっぱいの生命や、菩薩行はおとぎ話であるという。ネルケ老師は身体の側(天地いっぱいの生命)から突き動かされ生かされる私があるという。〈私〉の独在性は何によって担保されるのかということが、哲学者と禅僧との間での論点となる。哲学者はどこまでも論理の立場であり、禅僧はどこまでも行の立場である。世界の開闢の奇跡性を論理で表現するか、行の実践として現していくか。その互いに真摯な立場の違いがよく出た議論だった。終わって帰り道歩きながらわずかに一照さんと語る時間がありました。私は永井哲学によって自分の存在の悩みから脱っすることができたし、引きこもりから世間に出ることができた。永井哲学は純粋な哲学としての価値があると同時に、人を救い得る宗教的価値があると思っている。(これは永井先生は、哲学が思想化してしまうので極端に嫌がるのかもしれないが)仏教の説く悟りや救いということは、すべて独在性の視点、すなわち〈私〉から世界が開かれているという事実が強く関わってると思っていて、告白すれば、この一点が私の僧侶としての宗教心となっています。私はそこを坐禅を通して人に伝えたいと思って布教をしている。笑い話で一照さんが、あなたの話を私が聞き手になるという形で講座をしてみたら面白いかもしれないねと言われた。少なくとも私の救いの基本には世界を開闢する〈私〉の視点があり、坐禅への態度も常に「〈私〉の受け取り」ということに終始するのだと思う。引きこもりから哲学者を志し、大学生になり、サラリーマンになり、僧侶になり、気が付いたらアカデミックな世界にはもう戻れないかなと思っていたのが、2年前のクリスマスの夜、一照さんのご縁で、ずっと会いたかった永井先生と会うことができ、20年越しの想いを先生に話すこともできた。ひたすらに右往左往して進んできた道は振り返れば全部一つに繋がっていたようでした。

2020.04.09

コメント(1)

-

ジャック・ラカン「鏡像段階」と洞山「過水偈」それと永井哲学

内田樹先生『寝ながら学べる構造主義』(p168 文春新書)より引用 「「鏡像段階」理論とは、ラカンが1936年に発表したもので、主体の形成において鏡に映る映像が持つ決定的な重要性を解明したものです。 鏡像段階とは人間の幼児が、生後六か月くらいになると、鏡に映った自分の像に興味を抱くようになり、やがて強烈な喜悦を経験する現象を指します。人間以外の動物は、最初鏡を不思議がって、覗き込んだり、ぐるぐる周囲を回ったりしますが、そのうちに鏡像には実体がないことが分かると、鏡に対する関心はふいに終わってしまいます。ところが、人間の子どもの場合は、違います。子どもは鏡の中の自分のと鏡に映り込んでいる自分の周囲のものとの関係を飽きずに「遊び」として体験します。この強い喜悦の感情は幼児がこのときに何かを発見したことを示しています。何を発見したのでしょう。 子どもは「私」を手に入れたのです。 鏡像段階は「ある種の自己同一化として、つまり、主体がある像を引き受けるとき主体の内部に生じる変容として、理解」されます。(中略)人間の幼児は、ほかの動物と比べると、きわだって未成熟な状態な状態で生れてきます。ですから生後六ケ月では、まだ自力で動き回ることもできず、栄養補給も他者に依存せざるを得ないという無能力の状態にあります。幼児は自分の身体の中にさまざまな「運動のざわめき」を感知してはいるものの、それらはまだ統一に至ることなく、原始的な混沌のうちにあります。この統一性を欠いた身体感覚は、幼児に、おのれの根源的な無能力感、自分をとりまく世界との「原初的不調和」の不快感を刻み付けます。そして、この無能感と不快感は幼児の心の奥底に「寸断された身体」という太古的な心象を残します。その心象は成熟を果たしたあとも、妄想や幻覚や悪夢を通じて、繰り返し再帰することになります。 さて、この原初的不調和に苦しむ幼児が、ある日、鏡を見ているうちに、そこに映り込んでいる像が「私」であることを直観するという転機が訪れます。そのとき、それまで、不統一でばらばらな単なる感覚のざわめきとしてしか存在しなかった子どもが、統一的な視覚像として、一挙に「私」を把持することになります。「おお、これが<私>なのか」、と子どもは深い安堵と喜悦の感情を経験します。視覚的なイメージとしての「私」に子どもがはじめて遭遇する経験、それが鏡像段階です。(ところで、もし鏡を持たない社会集団があったら、そこにおいて鏡像段階はどうなるのでしょう?どなたかご存知の方がいたら教えてください。) もちろん人間が成熟するためには、この段階を通過することが不可欠なのですが、よいことばかりではありません。「一挙に〈私〉を視覚的に把持した」という気ぜわしい統一像の獲得は、同時に取りかえしのつかない裂け目を「私」の内部に呼び込んでしまうからです。 たしかに、幼児は鏡像という自分の外にある視覚像にわれとわが身を「投げ入れる」という仕方で「私」の統一像を手に入れるわけですが、鏡に映ったイメージは、何といっても「私そのもの」ではありません。一メートル先の鏡の中から私を見返している「鏡像の私」は、一メートル先の床の上でこちらを向いている「ぬいぐるみ」と「私そのものではない」という点では変わりがないからです。(中略) 人間は「私ではないもの」を「私」と「見立てる」ことによって「私」を形成したという「つけ」を抱え込むところから人生を始めることになります。「私」の起源は「私ならざるもの」によって担保されており、「私」の原点は「私の内部」にはないのです。これは、考えれば、かなり危うい事態です。なにしろ、自分の外部にあるものを「自分自身」と思い込み、それに取り憑くことでかろうじで自己同一性を立ち上げたということですから。言い換えれば、「鏡像段階を通過する」という仕方で、人間は「私」の誕生と同時にある種の狂気を病むことになります。」この鏡像段階は人間がフィクションとしての自我を獲得する段階であり、「私の誕生と同時にある種の狂気を病む」のである。その狂気を治療し、このフィクション以前の本来の自己の在り様に気が付いたのは、奇しくも水に映った自己の鏡像を見て悟りを得た洞山禅師である。そして彼が悟った際に詠んだのが「過水偈」である。以下小川隆先生の『語録のことば 唐代の禅』を参照する。洞山の師匠である雲厳禅師の死の前に、洞山が師に問う。「和尚亡きあと、人から和尚の肖像を写しえたか(師匠の悟りを理解したか)と問われたら、何と申せば宜しいでしょう」。「ただ、このように答えるがよい。只這箇漢是――これこのとおりの男がそれにございますと」。洞山はただ沈黙するばかり。そこで雲厳は重ねて。「この一手は、なまなかには呑み下せぬ。千万生もかかって、ようやく決着するものだ。そなたがチラリとでも意識を起こせば、妄想の草はたちまち一丈もの深さになろう。まして言葉にするなど、もってのほかである」。洞山の苦悶はなおもやまない。そのさまを見て雲厳は、よほど真意を明かしてやりたいと思う。しかし洞山は、それをきっぱりと謝絶する。「謹んで師に申し上げます。どうか説破するのはおやめ下さい。人の身である限り、どこまでもこの一事に喰らいついて参ります」。 雲厳遷化ののち、三年の喪があけ、洞山は兄弟子「密師伯」とともに潙山に赴こうとしていた。大きな川を渡ろうとした折のこと、まず兄弟子がさきに渡り、そのあとにつづく洞山が、こちら岸を離れいまだ彼岸に到らざるところで、ふと水面に映った己が姿を目にし、ハッとさきの雲厳との因縁を大悟、顔色もすっかり変わり、カラカラと声を上げて大笑した。「師弟よ、何事だ」洞山、「謹んで師兄に申しあげます。それがし、亡き師の、はるかなるお助けに与りました」。密師拍「それならここで、然るべき一句がなければならぬ」。言われて洞山はただちに一首の偈を詠んだ。 洞山了价「過水」偈切忌随他覓(切に忌む他に随いて覓(もとむ)ることを)迢迢与我疎(はるかに我と疎なり)我今独自往(我今独り往き)処処得逢渠(処処に渠と逢うを得)渠今正是我(渠は今正に是れ我)我今不是渠(我は今渠に不是ず)応須与摩会(応に須らく与摩(かくのごと)く会して)方得契如如(方(はじ)めて如如に契うを得ん)(小川隆『語録のことば 唐代の禅』禅文化研究所 参照)また、これとよく似た言葉をのちに「寳鏡三昧」という経にて残している。「宝鏡にのぞんで、形影相い観るがごとし、汝これ渠にあらず、かれ正に是なんじ」ここでの洞山禅師が体験した「鏡像段階」はラカンが説明した赤ちゃんの頃のように「自分の外にある視覚像にわれとわが身を「投げ入れる」という仕方で「私」の統一像を手に入れる」こととは真逆の方向性に働いています。鏡を通して自我像を獲得したのではなく、自我像を解体したのである。洞山禅師が水面に見て取った「渠」(かれ)というのは、赤ちゃんの鏡像段階という文脈を踏まえるならば「父母未生以前の本来の面目」であると言えます。 もう一度「過水」偈を見てみましょう。 洞山了价「過水」偈切忌随他覓(切に忌む他に随いて覓(もとむ)ることを)→「他」というのは赤ちゃんが覗き込む鏡の中の像。そこに本当の私はいません。迢迢与我疎(はるかに我と疎なり)→見ている赤ちゃんと、鏡に映り込む赤ちゃんははるかな隔たりがあります。我今独自往(我今独り往き)→本来は鏡は無く、唯一無二の開けからしか世界は見れないし、生きれないのです。処処得逢渠(処処に渠と逢うを得)→そのように生きるところすべてが〈渠〉に現れる。それは我と大地有情(渠)が同時に成道(現成)しているところです。渠今正是我(渠は今正に是れ我)→鏡に映る赤ちゃんの像は、確かに〈渠〉を仮に表出します。我今不是渠(我は今渠に不是ず)→しかしその我の正体(渠)は、決して鏡に映り切るものではありません。応須与摩会(応に須らく与摩(かくのごと)く会して)→このような自我の理解することで方得契如如(方(はじ)めて如如に契うを得ん)→はじめて「父母未生以前の本来の面目」を我に於いて生きることになります。人間の発達段階で必ずこの自我の狂気の呪いを受けてしまう宿命が人間にあるのであれば、その自我の呪いを解く治療方法を禅の祖師方は発見した。その呪いの完治とはただ単に鏡像段階以前の赤ちゃんへと返ることではない。鏡像の自我として生きながら、同時に自我以前の渠としても生きるということでもあります。永井哲学で言えば、独在の〈私〉が世界内の「私」として生きていることの了解です。「過水偈」のすぐれた洞察は、この〈私〉は「私」ではなく、「私」は〈私〉であるという独在性についてを言及しているところです。「我今独自往」という語もそれを表します。釈迦の誕生偈と独在性につて仏教の悟りにおいては、現成=〈渠〉そのものの自覚による存在驚愕を得るところまでいくが、そこから永井哲学の核心である世界の開闢と「受肉」された〈我〉の驚きまで精密に参究した祖師は歴史上まれであるだろう。独在性の独とは鏡像に受肉する奇跡であり、在とは渠が開闢している僥倖である。その受取の最も最醇なる方法は道元的な只管打坐の坐禅であろだうと私は思っている。そこに開けてしまったなら、救いの根拠にはもう十分で、いつでもどこでも何をしてても開闢している限りそれが世界そのものの祝福であり、救済である。仏教の修行はそこから始まらないと無意義であるし、キリスト教の理解にもそれが必要で、その奇跡と僥倖の無い宗教は無意義ではないか。釈迦が生まれて7歩周遊して、天地を指さし、「天上天下唯我独尊」と叫んだといわれる。7歩歩いたことは、六道輪廻からの解脱を比喩的に意味していると言われるが、ここではそのような神話的解釈はどうでもよい。唯我独尊の叫びは、仏教教説がまさにこの僥倖と奇跡を含みながら、永井哲学と接続される叫びでもある。「天上天下唯吾独尊 今茲而住 生分巳盡 」(天の上にも天の下にも、唯われ一人尊い、今ここに住し、また生まれ変わることもない。)実はこれは玄奘三蔵の『大唐西域記』に記載がある言葉で本当は釈迦ではなく、釈迦の生まれる以前の過去七佛の最初の一人、仏毘婆尸仏言った言葉とのこと。この言葉を釈迦が言ったか言わないかが重要なのではなくて、この認識を得た仏教者が(おそらく歴史上の仏弟子に)居たということがここでは重要である。他に〈私〉の僥倖・奇跡性に肉薄した仏教者は親鸞であろうか。『歎異抄』の中の一文「弥陀の五劫思惟の誓願も、親鸞一人が為なりけり」というのはまさに〈私〉の独尊の奇跡性と救いの受けとりについての悟りを言及しているように思える。

2019.11.02

コメント(0)

-

赤ちゃんに学ぶ仏教2

坐禅の指導の際によく「あらゆる人間的な構えを解除すると坐禅の姿勢できあがります」と言います。人間が何か目標を持ったり、大勝負に赴こうとすれば、必ずや何らかの「構え」ができてしまう。この構えは、的を見た瞬間、敵を見た瞬間、目標を見た瞬間に即座に起こってくる。ケータイを見たり、人に相対したり、日常の些細な事も構えでやっている。構えはその人の衝動に合わせて型がきまってくる。武道の達人ほど構えがない。構えは相手の構えと闘志を誘う表現である。世界を構えさせ、己を構えさせる。自己をならうというのは、この構えに自覚的になることだ。自己をわするるというはこの構えを解くということだ。坐禅の姿勢は構えを解いたところで出来上がる。姿勢を調え正すとは、まずあらゆる人間的構えを外すことから始まる。それは一瞬でできることだ。坐禅はファイティングポーズではない。構えを解いた赤ちゃんの姿だ。だから赤ちゃんは無敵の人だ。無敵の人になるには構えを解いて坐禅をしなければならない。緊張し、目標を立て、ガチガチに構えた修羅禅をしてはいけない。戦時下には流行るかもしれない。しかしそんな生き方は疲れる。

2019.10.07

コメント(0)

-

「我と大地と有情と同時成道す」

「我と大地と有情と同時成道す」我=私大地=場所的世界有情=時間的世界「今ここ私」とは限定的な主体である。他でもなく〈今〉であるということは、今以外の今から突出して端的に今でである。他でもなく〈ここ〉であれば、ここ以外のここから突出して端的に〈ここ〉である。他でもなく〈私〉であれば、私以外の私から突出して端的に〈私〉である。この常に限定的に突出して現れる現成にどのように取り組むのか。ということが公案である。この突出は唯一な突出である。釈迦降誕の偈「天上天下唯我独尊」や親鸞の「弥陀の五劫思惟の誓願も親鸞一人がためなりけり」もその突出の唯一性と奇跡性を表現しているものであろう。その突出をコレ性で表現し、その突出を平坦化させるのがナニ性である。無事禅や、無我の安易な理解にはナニ性が働いている。

2019.10.06

コメント(0)

-

赤ちゃんに学ぶ仏教

臨済は達人の禅 曹洞は初心の禅と言われる。臨済は大人の禅。曹洞は赤ちゃんの禅だ。赤ちゃんは生まれながらに母親や大人に頼り切って任せきっている。大人の愛情や慈悲の心を前提として産まれ生きている。それはとてもリスクの大きな生き方だ。絶対他力の生き方である。任せるということは南無ということだ。南無の姿で生きている。人類はこれまでとても厳しい生存競争を生き抜いてきた。その生存の歴史の中で沢山の赤ちゃんが死んだり、殺されたり、捨てられたりしてきたことだろう。しかし幸いなことに沢山の人間の大人達は赤ちゃんへの慈悲や愛情を忘れなかったし、人間の赤ちゃんは生まれてすぐに自ら立ち上がって歩いたり、自分で食べたりをするようにはならなかった。他の生き物たちはほとんどがこの世界に生まれ出て立ち上がることができるというのに。じつは本当は赤ちゃんも生まれてすぐに立ち上がれるだけの骨格と筋力は備えている(写真の赤ちゃんは生後7カ月)。不思議なことに赤ちゃんは意図的に立とうとしないようプログラムされているのだ。大人達から目に付き愛されやすいように丸い顔かたちうまれ、大人たちがすぐに助けてくれるように、小さな体でとても大きな声で泣く。この赤ちゃんの存在は大人たちにとってお大きなリスクであり、手間であり、面倒である。(ちなみに釈迦は自分の赤ちゃんにラーフラ(邪魔者)となずけたが。)現代で引きこもりの数は多い。私も産まれてから18歳までずっと引きこもりであった。これは赤ちゃんの生き方である。釈迦も出家をして托鉢をして布施を受けて生きる道を選んだということは、この赤ちゃんの生き方を選んだということだ。いわゆる布施とは、母が赤ちゃんにおっぱいをあげることと同義である。与える側と与えられる側の存在価値を満たす原初的な行為だ。世間から引きこもったが、仏教は世間から認められ、引きこもりは世間からは認められてない。この違いは何であろうか。仏教徒と引きこもりの違いは、世間に対して布施をしていないからだろうか。いや、そんな社会貢献や損得やギブアンドテイクの問題でもないだろう。有為の布施と無為の布施とをよくよく参究したい。

2019.10.05

コメント(0)

-

放逸なることなかれ

坐禅における「調身・調息・調心」の「調」は調(ととの)うという意味と、調(しら)べるという意味がある。仏陀が菩提樹の下での、悪魔との対自にはこの「調」があったであろう。悪魔の正体を知るということは、自己をよくよく観察し調べ上げた結果である。調という態度の反対は「衝動的」ということである。自己を離れる、自己をわするると言っても、そこに衝動的なものがあってはいけない。「放逸」になるなとたびたび仏陀は弟子達に箴言する。放逸とは衝動的に生きるということだ。車の扉をバンッと閉めてしまう。おもわずキレる、ムカつく、無視するなどもそうだろう。月曜の朝に会社に行きたくないと鬱々とする。ケータイをいじりながらガツガツと食事をすることもそう。生活のあらゆる場面で「放逸」という悪魔と出逢う。アドラー心理学においては、例えば他者に対しての怒りの動機というのはすべて自己にあることを教えてくれる。子供が皿を割ったという事実がある。それに対して親は怒鳴り散らしたとする。子供が不注意だから親は怒鳴るのではない。子供の為を思って怒鳴っているのではない。子供でもちゃんと話せば次から気を付けるのだ。これは親が怒りたいから怒鳴るのだ。条件にあえばいつだってその怒りを表出させる。いつだって暗にその怒鳴り散らしの機会を伺っているのだ。スイッチが入ると反射的に怒るように自分でプログラムを仕組んでいるのだ。そのプログラムを解除することは簡単だ。ただ観察すればよい。明らめればよい。仏教の戒律とは、それを守ることが主眼にはおかれて作られてはいないだろう。殺すな、盗むな、浮気するな、嘘をつくな、深酒するななど。これら戒律とは、あなたはいとも簡単にそれをやってしまう人間であるよと教えてくれているのだ。それを戒として保つ。これは単にルールを守るということではない。常に自己の内にいる悪魔のプログラムに自覚的であれということだ。釈迦の悪魔との対峙の方法をよくよく参究しよう。

2019.10.04

コメント(0)

-

存在の正しい驚愕のススメ

「人生一大事」というのは人生の中での一大事ではない。一大事が人生をやっているのだ。あなたの存在の一大事性とは、あなたを生きることができるのはあなたしかいない、ということだ。あなたが何者であっても、どんな重大な過ちを犯していたとしても、だ。実は私はその気づきに救われて18歳の時に引きこもりから家を出ることができた。クローン技術が進んであなたのコピーができて、あなたの代わりにあなたの人生を生きてくれるかもしれない。でもそれはあなたとは全く無関係な人生だ。学校教育や社会勉強や道徳教育を正しく受けることを大事にするよりも、自己の存在の奇跡を正しく驚愕することを学ぼう。それが宗教の根本であり、倫理の根本、教育の根本、福祉の根本、慈悲の根本、社会の根本であろう。世の中のことを重視するよりも、世の枠組みが一体なんであるかを重視しよう。この存在への驚愕は、世の中には全く関係しない驚きだ。しかしそれがあなたの存在において最も重要なことであるのだ。世の枠組みとは、実はあなたのことだ。あなたが開くあなただけしか見えない世界のことだ。悠久の時間、無遍の空間、無数の私達、そのマクロでよそよそしいものだらけの世界になぜか一点の特異なミクロの点として存在してしまっているあなたのことだ。世界は外からは始まらない。あなたという一点からしか始まっていない。過去も未来も他者も、あなたの〈今・ここ・私〉があるからこそ逆説的に存在するのだ。そこが理解できないと他者は理解できない。他者の「理解できなさ」を理解しないと、命の尊さや慈悲も理解できない。他者の理解できなさがあなたの存在をより理解させてくれている。「自己の底を通して汝を見る」という西田幾多郎の言葉の通りである。

2019.10.04

コメント(0)

-

エーリッヒ・フロム 愛するということ

幼稚な愛は「愛されているから愛する」という原則にしたがう。成熟した愛は「愛するから愛される」という原則にしたがう。未成熟の愛は「あなたが必要だから、あなたを愛する」と言い、成熟した愛は「あなたを愛しているから、あなたが必要だ」と言う。愛の能動的な性格を、わかりやすい言い方で表現すれば、愛は何よりも与えることであり、もらうことではない、ということができよう。この人に与えたくないなと思ったときは、愛がない証拠。欲しい、もらうためにはまず与えなければいけない。何を?自分の慶び、興味、理解、知識、ユーモア、悲しみなど。自分の中に息づいているもののあらゆる表現を与えるのだ。与えることによって必ず他人のなかに何かが生まれ、その生まれたものは自分にはね返ってくる。本当の意味で与えれば、必ず何かを受けとることになるのだ与えるという行為のなかで、何かが生まれ、与えた者も与えられた者もたがいのために生まれた生命に感謝するのだ。与えること=共有すること分け合う。もらうところからは始まらない。与えることから始まる。精神的にケチになってはいけない。自分さえよければよいというのはナルシシズム。自己愛。ナルシシズム傾向のつよい人は、自分の内に存在するものだけを現実として経験する。外界の現象はそれ自体では意味をもたず、自分にとって有益か危険かという観点からのみ経験されるのだ。自分のやりたいこと、都合のいいことばかり求めてしまう。自己愛が暴走すると利己主義になる。成熟すること。精神的に大人になる。現代の問題は幼児的な精神のまま大人になる人が多いこと。快・不快だけで判断するのは幼児的。快不快は持続しない。自分を大切にしない人は努力もしない。客観的に自分を見ない。理性がないと成熟できない。愛の4要素1配慮相手の気持ちを想像し行動する2尊重自分自身と同じように大切であると認める3責任我慢して関係を継続する4理解相手と共に自分自身を知る資本主義社会で愛は商品化され、本当の愛は失われた。その特徴は、・大人数で円滑に協力し合う人間・飽くことなく消費したがる人間・好みが標準化されていて、他からの影響を受けやすく、その行動を予測しやすい人間である。・また、自分は自由で独立していると信じ、いかなる権威・主義・良心にも服従せず・それでいて命令には進んで従い、期待に添うように行動し、摩擦を起こすことなく社会という機械に自分を進んではめ込むような人間である。今日の人間の幸福は「楽しい」ということだ。楽しいとはなんでも「手に入れ」消費することだ愛をめぐる状況も、現代人のそうした社会的傾向に呼応している。ロボットは愛することができない。ロボットは「商品化」された人格を交換し、公平な売買を望む資本主義社会は何でも商品にする。愛も売買できるものとして扱われる。生死も。売買できないものは価値がない。売買できるということや交換できるということ。尺度がそれしかない。人を見るときに我々は心だけを見るのではない。仕事・収入・損得を見る。愛をコントロールできると思っている人が多い。愛なんていらないと言っている人も多い。おひとりさまは資本主義社会にとって都合がよい。テレビや洗濯機などの家電も、一家庭一つではなく、一人一つの方が都合がよい。儲かる。一人ひとりが増えた方が物が売れる。かつては生きていくためには集団に属していなければいけなかった。村社会は攻撃され、核家族もバラバラになった。愛がなくても一人で生きていける方が偉いような風潮となっている。一人一人が自分のためだけに生きていると社会は崩壊する。愛の技術を習得するための前提条件1規律2集中3忍耐愛にも練習は必要。技術が必要。テニスと違いスクールはない。愛がほしいのであれば、愛する技術を習得しなければいけない。信じること信念を持つこと。愛に対して言えば、重要なのは自分自身の愛に対する信念である。つまり、自分の愛は信頼に値するものであり、他人の中に愛を生むことができると「信じる」ことである自分に嘘がないことが信念。成熟しないと信念は持てない。愛は一人ではできない。信念は否定されるかもしれない。信じるとは勇気を持つことである。愛と傷つくことは表裏一体与えるということは、行動すること。自分が誰かにではなく、世界に与えるのだ。世界から帰ってくる

2019.08.17

コメント(0)

-

日々、取りこぼされる幸せを

毎日、信じられないくらいの美しさ、神々しさで、朝日が登り、夕日が沈んでいる。その光景を眺める最高の幸せを毎日逃している。初夏の柔らかな風をうける木々の枝葉の揺らぎを見ることも、ケヤキの下で陽光に透ける細やかな葉の緑を見ることも、遠くに鳥や虫たちの声に耳を澄ますことも。毎日与えられている最高の幸福を僕たちは取りこぼしている。仕事をしたり、目的に向かって努力したり、約束の待ち合わせ場所に急いだり、テレビを見たり、ゲームをしたり、友人とお茶を飲んだり、携帯をいじったりして、様々な義務やワークなどのフィクションを自らに課して、ノンフィクションの幸せから目を背けている。でも、だからと言ってそのノンフィクションの幸せを毎日義務のようにして取りに行ってもいけないだろう。生きている出来事と出来事との合間に、ふっと入り込んでくるものだ。だから、そのわずかなる隙間を空ける努力をなんとかしていこう。

2019.07.22

コメント(0)

-

子育てをしていて強く感じること。

情緒について子育てをしていて強く感じること。それは子供、親の感情、価値観、情緒、情操というものを全く無抵抗に引き継いでしまうということだ。母親が父親を憎んでいれば、子供も同じように父親を憎んでしまう。虫に拒絶反応を示せば、子供も同じように虫を見ただけで鳥肌が立つようになる。空を見上げて星が綺麗だとか、一番星見つけたと言うと、子供も空を見上げて夜空に興味を持つようになる。「子供には無限の可能性がある」とよく言う。しかし、それを言う大人達の振る舞いが子供の可能性を直に限定してしまっていることについては、ほとんど無自覚である。何をどこまでされたら怒る、悲しむ、憎む、喜ぶなどなど、子供は身近な大人の模倣しかしない。世界の見方、そして、世界への対応の仕方を無自覚に子は親から、大人達から学び取る。そしてそこで植えられた情操の種はほとんど一生本人と共に成長してゆく。子の前で誰かを憎み続けている人は、子にそのまま人の憎み方を、その身を以て示しているのだ。逆に言えば子の前で誰かを愛し続けて人は、子にそのまま人の愛し方を、その身を以て示しているのだ。自分が抱いている憎しみは、子供を介して必ず自分に戻ってくる。子供に憎まれたく無いのなら、今すぐに人を憎むことを辞めて、許すことをしないといけないと思う。

2019.07.19

コメント(0)

-

存在に根ざして

釈迦は生まれたときに天上天下唯我独尊と存在驚愕について述べている。 そして青年になり今度は生老病死の存在不安に陥る。 悟りを得たとき彼には何が起きたのか。 存在驚愕と存在不安とよくよく見抜いたのか。 仏教に限らず、宗教は存在に根ざして問いかけねば救いも何もないだろう。 あなたが、僅かな期間、今ここ自分とし存在してしまったということには、深い深い驚きと不安と、そして救いというものがある。 存在に根ざして迷い、存在に根ざして悟り、存在に根ざして修行、存在に根ざした説法し、存在に根ざして生活をしたいものである。 行持同環というが、それは存在に根ざしての発心、修行、菩提、涅槃であろう。

2019.05.10

コメント(0)

-

お袈裟を踏みつけなさい

今朝、朝課が終わって雲衲の皆さんと小食の時間にて。雲衲の2人がケンカをはじめた。「私の袈裟を踏まないでください」という後輩。その指摘に激高する古参。「悪かったって言ってんだろうが、ムカつくな!」と声を荒げる。小食の終わり、皆の前で一言。お袈裟を踏まれた後輩に言いました。お袈裟はどんどん踏みつけられて良いですよ。お袈裟は何でもない布切れですから。踏まれても何されても、何でもない。怒りも悲しみも損も得もない。だからとんでもなく大切なんですよ。それでケンカが生まれるようなお袈裟なら、身につけない方が良いです。袈裟を踏んだ古参に言いました。今先ほどあなたは怒りがぐわっと沸いてきた。今が一番最高の修行できる良いタイミングですよ。我々は修行して貪・瞋・痴(むさぼり・怒り・無知)を明らめようとしてるんですから。今修行することは、彼とあなたのどちらが悪いかを明らめることではなくて、今の自分自身の怒りの正体を明らめ見抜くことです。本当に修行のできる良いタイミングでしたので、余計なことを言わさせてもらいました。

2019.03.09

コメント(0)

-

コレ、ナンぞ

是什麼 ぜしも 「これ、なんぞ」「是の什麼」ともいう。

2019.03.07

コメント(0)

-

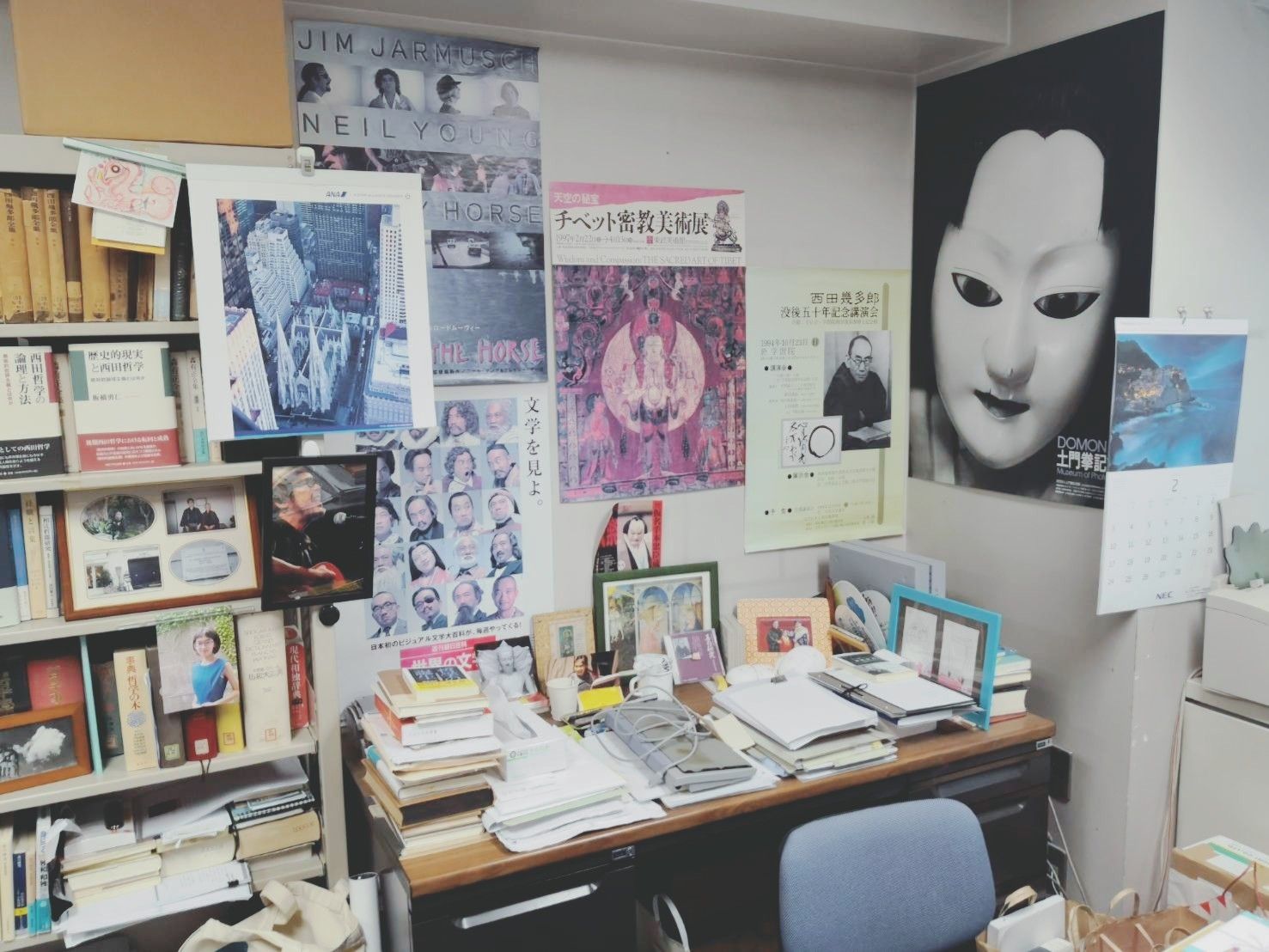

恩師の研究室訪問

西田哲学の教授である恩師を8年ぶりに訪問。 竹中直人や土門拳のポスターは自分が学生時代からずっと貼ってある。 10時に訪問し3時までずっと積もる話をしていた。 哲学を巡っての互いの人生について、心から語らうことができ、嬉しかった。 感無量。

2019.03.04

コメント(0)

-

仏道修行について

仏祖・古仏の現成をわが身で公案することあるいは仏祖・古仏の公案をわが身で現成することこれが仏道修行であろうかと思う。この時の〈わが〉身は天上天下唯我独尊のわが身、いわゆる永井哲学の〈私〉である。この修行は衣・食・住を調えながら行われる。それらの詳細は清規という仏道修行のマニュアルに詳しく書かれている。衣はお袈裟。袈裟を纏って坐禅をしてそれで成仏。食は応量器。行鉢は悟りの行法である。諸法が仏法となる時節である。住は僧堂。個室のないノンプライベート空間に身心を脱落させる。乳水の如く和合する。永平初祖 学道用心集に曰く、「此の身心を以て直に仏を証する、これ承当なり」現成・現ナマ・統覚・純粋経験・〈私〉をそのまま仏に空けわたしていく、これが直下承当ということであるらしい。

2019.02.20

コメント(0)

-

現実の質感について

ある時、人生はバラ色で楽しくて仕方がない。見えるもの、聞こえるもの全てが祝祭的で、この現成に感謝をする。ある時、人生は絶望的で苦しくて仕方がない。見えるもの、聞こえるもの全てが忌まわしく、この現成を嫌悪したりする。同じ世界内で起こる、この現実感の圧倒的な差異にどう対応すればいいのか。〈私〉自身に起こるこの差異に右往左往しているのに、他者のそれをどう救えばよいのか。

2019.02.19

コメント(0)

-

岸政彦「断片的なものの社会学」より抜粋

この岸政彦さんの文章を読んで超インスピレーションを頂きました。思いついたことをつらつら書いてみました。岸政彦「断片的なものの社会学」より抜粋さきにも書いたが、小学校に入る前ぐらいのときに奇妙な癖があって、道ばたに落ちている小石を適当に拾い上げ、そのたまたま拾われた石をいつまでもじっと眺めていた。私を惹きつけたのは、無数にある小石のひとつでしかないものが、「この小石」になる不思議な瞬間である。私は一度も、それらに感情移入をしたことがなかった。名前をつけて擬人化したり、自分の孤独を投影したり、小石と自分との密かな会話を想像したりしたことも、一度もなかった。そのへんの道ばたに転がっている無数の小石のなかから無作為にひとつを選びとり、手のひらに乗せて顔を近づけ、ぐっと意識を集中して見つめていると、しだいにそのとりたてて特徴のない小石の形、色、つや、表面の模様や傷がくっきりと浮かび上がってきて、他のどの小石とも違った、世界にたったひとつの「この小石」になる瞬間が訪れる。 そしてそのとき、この小石がまさに世界のどの小石とも違うということが明らかになってくる。そのことに陶酔していたのである。そしてさらに、世界中のすべての小石が、それぞれの形や色、つや、模様、傷を持った「この小石」である、ということの、その想像をはるかに超えた「膨大さ」を、必死に想像しようとしていた。いかなる感情移入も擬人化もないところにある、「すべてのもの」 が「このこれ」であることの、その単純なとんでもなさ。そのなかで個別であることの、 意味のなさ。これは「何の意味もないように見えるものも、手にとってみるとかけがえのない固有の存在であることが明らかになる」というような、ありきたりな「発見のストーリー」なのではない。私の手のひらに乗っていたあの小石は、それぞれかけがえのない、世界にひとつしかないものだった。そしてその世界にひとつしかないものが、世界中の路上に無数に転がっているのである。岸政彦「断片的なものの社会学」抜粋の文章にはライプニッツ的な神の意志(※)を〈私〉がモノに対して働せることが可能なのではないか?ということを惹起させる。〈私〉がとりたてて特徴のない小石に神の意志を働かせて〈世界にたったひとつの「この小石」〉としているのではないか。ナンでもない小石を唯一のコレにする神の意志のような能力が〈私〉にはあるのではないか。というか、〈私〉であるということがこの世界内で自覚され得るためにはその神の能力が必要不可欠なのではないか?これは一般的なものを具体的なものに解釈し、具体的なものを一般的なものに解釈するということだけには尽くされないことが起きていると思う。可能的世界(神の知性)から現実的世界(神の意志)が実現してきている。永井哲学でいうところの〈私〉と「私」の表記にまさに対応する。現実的〈私〉と可能的「私」との対応である。コレ性→ナニ性への変換は子どもが言葉を習得する際に機能する。〈コレ〉は「ナニ」だったんだと理解し、「ナニ」は〈コレ〉だったんだと驚く。言語習得の形式はこれに当てはまるのであろう。現実的な〈コレ〉を可能的なもの一例「ナニ」として理解し、可能的な「ナニ」が現実的な〈コレ〉であるということに驚く。世界を開く唯一の〈私〉は、世界に無数に存在する「私」の一例として自覚されることを一般には、「物心がつく」という。ここでは神の意志が否定されて神の知性が働いている。西田哲学の場所論的に言えば、超越的主語面が超越的述語面に包摂されて、絶対無に於ける原初的判断が成立する。コレ性→ナニ性・ナニ性→コレ性の哲学として世の中を眺めると面白いかもしれない。世の中には二種類の仕事が存在する。コレ性をナニ性へと変換する仕事と、ナニ性をコレ性に変換する仕事である。「コレ→ナニ性質」と「ナニ→コレ性質」と仮に名づけるとすると◆「コレ→ナニ性質」の一例・精神科医の仕事(医療的診断と薬の処方)・占い師の仕事・科学的探究の方向・現成→公案・凡夫◆「ナニ→コレ性質」の一例・永井均の仕事・まどみちおや詩人の仕事・マインドフルネス・「天上天下唯我独尊」・公案→現成・成仏小石のナニ性をコレ性に変換させることを仏道修行においては「成仏」と言われているのではないか。生活すべてを成仏させるということはこの方向性で人生を生きるということでもある。澤木興道師の「自分が自分を自分する」は「坐禅が坐禅を坐禅する」などともよく読み替えられるが、これを一般定式化すれば「〈コレ性〉が「ナニ性」を〈コレ化〉する」とも言えるだろう。この時に自分が成仏したり坐禅が成仏したり、食事が成仏したりする。現在における救いの形式は「ナニ→コレ」である。逆に過去や未来での救いということを期待する場合には「コレ→ナニ」と働くであろう。例えば「あの時の失恋は辛かったけど、今となってはいい思い出だ」とか「この失敗の痛手は、将来笑い話になるだろう」とか。でも今ここの直下の現実においては「コレ→ナニ」的な慰めは誤魔化しでしかない。(※永井均 『私・今・そして神』を参照のこと)

2019.02.19

コメント(0)

-

ナニコレで見えてくるもの

24日に藤田一照さんの茅山荘にて永井均の勉強会第一回目がある。現在東京で研修中であるが、時間を見つけて発表の準備を進めている。テキストとは関係ないが、永井哲学はナニコレを巡る哲学である以下坐禅中の妄想で浮かんだことのメモ経済学的な「需要と供給」というのも、ナニとコレである。消費者は「コレ」を欲望し、コレの所有を探し求めている。生産・供給側は消費者に欲望される「コレ」が何かをよく研究・観察し、コレを生産する。生産ということはコレを複製するということで、複製されたコレとは即ちナニのことで、すべての商品とはナニである。消費者は市場・店頭であたかも「コレ」として陳列され販売されるナニを購入する。お店で何を買おうか迷うということは、ナニをコレ化しようか迷っていることだ。所有して自分のものにするということにはナニからコレの変換が必要である。また、持っているものに飽きるということは逆に「コレがナニ化」することである。貨幣とはナニからコレへの物理的な変換装置そのものである。消費者はお金でコレを買い、販売者はナニでお金を得る。仏教者が持ち物を少なくするのは、所有の「ナニ→コレ」には迷いが生まれることを見抜いているからである。ナニということには所有ということがない。所有されたものはすべてコレとなる。だから宗教者が「宇宙と一つになる」とか「絶対無限の愛」とか「尽十方界」とか「大自然の働き」とかいうことは極大のナニへの志向である。解脱というのもコレへの執着からナニへと解脱することである。布施行ということは、布施するナニ(お金・品物・行為)が受け取り手にとってコレにならないように十分に注意しながら布施する修行である。究極の真理とは究極のナニ性のことである。宗教はコレ→ナニへの巨大な変換装置でもある。逆に究極のコレ性は伝統的には禅であり、独在性である。だから究極のコレ性とは〈私〉である。しかしそれは世界内に登場したとたんナニとなる。世界とは究極のコレ(〈私〉の生)が→究極のナニへの巨大な変換装置でもある。

2019.02.19

コメント(0)

-

息子が弓道デビュー

小学校3年生にしてデビューしました。 良い胴造りでびっくり。

2019.02.05

コメント(0)

-

ナニコレ二元論で現成公案を読む

現成公案とナニコレ二元論 最近永井哲学の影響でもっぱらはまっているナニコレ二元論。(もとはライプニッツ原理とカント原理 by『私・今・そして神』) 仏教も、哲学も、生活も、修行もあらゆることが「ナニ性」と「コレ性」で見えてくる。 でもこうゆう「あらゆることが」って見方がすでにして「ナニ性」へと頽落し始めの第一歩でもある。 まあ、そこんところを自重しながら現成公案の話。 現成=コレ性=物事の事実的側面 公案=ナニ性=物事の意味的側面 だから「現成公案の巻」=「コレナニの巻」となる。 現成とは何だ? この目の前に展開されている世界とはなんだ? 最初の2行をこんなふうに訳せないか。 1行目 「諸法の仏法なる時節、すなはち迷悟あり、修行あり、生あり、死あり、諸佛あり、衆生あり。」 →「世界が現実的(アクチュアル・事実)である時節」 アリアリアリ リアリティがある。自分事となる。 2行目 「萬法ともにわれにあらざる時節、まどひなくさとりなく、諸佛なく衆生なく、生なく滅なし。」 →「世界のすべてが現実的(アクチュアル)でない時節」 ナシナシナシ リアリティがない。他人事になる。 「諸法」については学者さんやお師家さんによって色んな解釈がある。神羅万象とか、大自然の摂理とか、五蘊だとか。 諸法はナニ性で見える抽象的な意味的世界としてみたい。仏法はコレ性で見えるアクチュアルな事実的世界としてみたい。 食事をガツガツとむさぼり食う→ナニ性での抽象的な食べ方。食べ物そのものの事実ではなく、コトバや意味をむさぼり食べている。 赴粥飯法での食べ方(丁寧に食材、料理人、命に向き合う)→コレ性での食べ方。コトバや意味ではなく、事実を食べている。 悟りとは現実的に見ることであり、可能的に見ることを辞める。 3行目 「佛道もとより豐儉より跳出せるゆゑに、生滅あり、迷悟あり、生佛あり。」アリアリアリ とアリに戻ってくる。 これは世界はナニ性だけでもない、コレ性だけでもないよということであろう。人生は事実だけではない。人生は意味だけではない。 二即一でアリアリアリ。だから二つの概念がくっついて生滅、迷悟、生佛と出てきている。 西田幾多郎が『善の研究』を発表後、左右田喜一郎の批判に答えて「左右田博士に答う」という論文を出している。純粋経験は意味なのか事実なのかという問いに対して、純粋経験は意味即事実、事実即意味であると答える。西田が純粋経験から場所論へと思想を変遷させる重要な批判であったのだと思う。 で、仏道はもとより二即一、一即二の立場であるということであろう。 ここで、まどみちおの誌を引用 『リンゴ』 りんごを ひとつ ここに おくと リンゴの この 大きさは この リンゴだけで いっぱいだ りんごが ひとつ ここに ある ほかには なんにも ない ああ ここで あることと ないことが まぶしいように ぴったりだ 『ふと』 ふと おわった いっしんふらんに 注ぎつづけていた ぼくの おしっこは 見つめていた ぼくの 「見つめていたこと」も また そして 見つめながら 考えていた 「考えていたこと」も また その「ふと」が なぜか ふと めずらしい はじめて 目にすることができた 時間の まばたきのようで。 事実が意味に見え、意味は事実に見える。コレはナニに包まれ、ナニはコレに包まれる。有は無に見え、無は有に見える。 4行目以降はまた後日。

2019.02.03

コメント(0)

-

今日から研修

今日から東京の武蔵境のお寺さんで修行に入ります。 研修仲間とも顔を合わせる。 明日からは早速接心が始まる。 朝庄内は吹雪だったが、こちらは晴天。 都会に適応してしっかりと叢林を作り上げ運営している堂頭老師は凄い方である。 参禅者も多い。

2019.02.01

コメント(0)

-

慈悲の瞑想

仏教3.0を哲学する 永井先生のコメント 先日立ち上がった藤田一照さんのところでの永井哲学の勉強会でも「慈悲の瞑想」については中心的な議論として上がってました。その慈悲の瞑想について永井先生の答えが出てますね。「私が注目したのは、他の瞑想(や坐禅)とは異なり、これは言葉を使ってしかできないこと、しかしその言葉の質は普通のヤリトリの言葉とはまったく違うこと、であった。私の思うところでは、これは、通常の言葉によるヤリトリとは逆に、先ほど述べた意味での無為なる存在が、他の無為なる存在に呼びかける、いわば超越者に対する祈りの言葉なのである。そして、おそらくはそれが、たぶんそれだけが、われわれの場合の蔓なのである。」 慈悲の瞑想が「言葉」によって為されるというところがとっても重要な気がする。言葉が登場すると、そこでいきなり超越的になり、形而上学的になり、呪術的になり、宗教的になってくるようで。祈りの念はコトバにならなければ〈他者〉には届かない?!というか祈りというのはナニでできているのかな?と祈祷寺に務め毎日6度も祈祷している私が問う(笑)お経もそうだが、言葉で導入されて、言葉を超え出るような機能が祈祷にはあるような気がしている。原始宗教などでのトランス状態の祈りの形とか。。。

2019.01.31

コメント(0)

-

存在神秘について

宗教家であれば、それが伝統的な宗教であれ、カルト的であれ、「存在神秘」について語れるということが彼が宗教者である条件であろう。存在神秘を形而上的超越的に語っても構わないし、超越論的に語っても構わない。その神秘への崇敬の念と、存在驚愕こそが宗教と神の起源でもあるのだろう。古東哲明先生 『ハイデガー 存在神秘の哲学』

2019.01.30

コメント(0)

-

なに・これ二元論

まどみちお「そもそもアリや菜の花ちゅう名前自体、人間が勝手につけたものですよね。われわれが社会生活をする上では名前がなくちゃ困るけれど、名前で呼ぶことと、そのものの本質を感じることは別なんじゃないでしょうか。なのに「あ、チョウチョだ。あれはモンシロチョウか」と思った瞬間たいていはわかった気になって、その対象を見るのをやめてしまう。どんな存在も見かけだけのものじゃないのに、人間はその名前を読むことしかしたがらないんですよね。本当に見ようとは、感じようとはしない。それはじつにもったいないことだと思います。」『いわずにおれない』集英社be文庫世界をまどみちおさんのように「なに性」を〈これ性〉として見ていくことができない時代になってきていますね。なに性 ー これ性分別智(わけてわかる智)ー無分別智(わけてかわる智でない)知恵ー慈悲非言語事実この花意味ー事実「私」ー〈私〉思惟・反省ー純粋経験公案ー現成神の知性ー神の意志カント原理(起こる内容の連続で現実が規定される)ーライプニッツ原理(今ここに起こることはすべて現実である)規定された私の存在(純粋理性のカテゴリー)ー無既定の私の存在(統覚)他者は「主体である」という在り方をする客体ー私は世界を構成する主体本質(~である)ー実在(~がある)可能的現在ー現実的現在他律的ー自律的文・否定文(時制変換可)ー絵・否定絵(時制変換不可)公的な主観性ー私的な客観性横の糸はあなたー縦の糸は私赤肉団上ー一無位の真人ものーこと春ー花夏ーほととぎす秋ー月冬ー雪超越的述語面ー超越的主語面

2019.01.30

コメント(0)

-

月例の坐禅会

一家5人で参加のご家族もいてありがたかったです。寝ニョロ、結跏趺坐の為の足ストレッチ、坐禅、講話しながら茶話会という流れでした。先日、藤田一照さんから最近出版された『現代坐禅講義』文庫版をプレゼントしていただきました。坐禅会や修行僧に紹介してくれとのミッションも頂いて。臨済宗円覚寺派管長の横田南嶺師の帯コメントも、実は一度修正されたそうですが、修正前のコメントが素晴らしい。最初に出版されたハードカバーの方は、以前一照さんに「一花開世界起」とサインを頂いて善寳寺専門僧堂に寄贈しました。 修行僧の課題図書の一つとなっております。講話では岸政彦さん「断片的なものの社会学」という書籍からの引用と、詩人のまどみちおさんの文章、道元禅師の「春は花 夏ほととぎす 秋は月 冬雪さえて すずしかりけり」を引用してお話を進めました。「すずしかりけり」は冬にかかっていると思われがちだが、春夏秋冬すべてにかかっている言葉であると以前青山俊董老子から聞きました。春は花ですずしかりけり、夏はほととぎすですずしかりけり、秋は月ですずしかりけり、冬は雪さえてすずしかりけり。春夏秋冬すずしかりけりと見て、すずしかりけりと暮らしていくことが大切ですね。「春と花」の関係と「意味と事実」との対応関係についてお話ししました。意味=なに性=春、事実=これ性=この花人生には意味がある前に、生々しい現前の事実があります。そこに坐りましょうというお話。「これ」は「なん」だ。ということが「現成 公案」ですね。

2019.01.28

コメント(0)

-

正法眼蔵「現成公案の巻」とは「コレナニの巻」ってこと

夜、修行僧に講義をする。昨日のNHK文化センターの資料を使って話をする。道元禅師の有名な歌に「春は花 夏ほととぎす 秋は月 冬雪さえて すずしかりけり」春をミクロ的方面に限定していくと花が出てくるが、「この花」には行きつかない。「この花」をマクロ的方面に拡大していっても春そのものに還元されつくされない。子供が言葉を学習するのに最初に春からはおぼえない。まずは「この」花を見て、それから花は春に咲くものだと学習するだろう。これは→何かであると学ぶ。春はナニ。花はコレである。大人は「コレ」をすべて「ナニ」かに還元しようとする。科学者や法律家、経済学者や評論家の仕事はすべてがそれであるだろう。逆に詩人、芸術家は「ナニ」かであるものから「コレ」を救い出す方向の仕事をしている。修行が「ナニ」かであると、途端につまらなく辛いものになる。「コレ」を見いだせると途端にありがたく大切になってくる。正法眼蔵の現成公案は「コレナニ」ってことだという話をした。現成→コレ公案→ナニナニコレ鎮百景やなんだこれミステリーでもいいが、「コレ」を救い出せる修行が成仏ということにもなるのではないか。先日引用した岸政彦の文章での「この小石」は無数の小石から成仏させられて「この小石」になったとも言える。公案を現成させる。意味から事実を救い出す。これが成仏ということか。

2019.01.25

コメント(0)

-

宗教的陶酔について。

(ライプニッツ的な意味での)神の知恵に陶酔するものがいる。世界が神の知恵でできていると見て、それに則って冷静に可能的世界を構成し説明しようとする。全ての事実には意味があるとする立場である。(ライプニッツ的な意味での)神の意志にも陶酔するものがいる。世界が神の意志によって現実的世界が現成していると見て、その存在への祝福を存在驚愕とともに受け取る。全ての意味には事実があるとする立場である。前者は科学者や法律家であり、後者は宗教者・芸術家などである。例えばV・フランクルは前者に属する。後者の代表格はまどみちおであろうか。どちらの視点でも宗教的陶酔があるということが、彼らの優秀さの基礎にあるであろう。

2019.01.25

コメント(0)

-

HNK文化センター 坐禅講座

22日に師家養成所から戻り、今日から通常勤務。午前中は山内への挨拶回りと不在時にたまった仕事の処理をする。午後からNHK文化センターにて坐禅講座。社会学者の岸政彦「断片的なものの社会学」 の文章と、まどみちお「どんな小さなものでもみつめていると宇宙につながっている」の文章を引用して話を進める。岸政彦「断片的なものの社会学」より抜粋 小学校に入る前ぐらいのときに奇妙な癖があって、道ばたに落ちている小石を適当に拾い上げ、そのたまたま拾われた石をいつまでもじっと眺めていた。私を惹きつけたのは、無数にある小石のひとつでしかないものが、「この小石」になる不思議な瞬間である。 私は一度も、それらに感情移入をしたことがなかった。名前をつけて擬人化したり、自分の孤独を投影したり、小石と自分との密かな会話を想像したりしたことも、一度もなかった。そのへんの道ばたに転がっている無数の小石のなかから無作為にひとつを選びとり、手のひらに乗せて顔を近づけ、ぐっと意識を集中して見つめていると、しだいにそのとりたてて特徴のない小石の形、色、つや、表面の模様や傷がくっきりと浮かび上がってきて、他のどの小石とも違った、世界にたったひとつの「この小石」になる瞬間が訪れる。 そしてそのとき、この小石がまさに世界のどの小石とも違うということが明らかになってくる。そのことに陶酔していたのである。 そしてさらに、世界中のすべての小石が、それぞれの形や色、つや、模様、傷を持った「この小石」である、ということの、その想像をはるかに超えた「膨大さ」を、必死に想像しようとしていた。いかなる感情移入も擬人化もないところにある、「すべてのもの」 が「このこれ」であることの、その単純なとんでもなさ。そのなかで個別であることの、 意味のなさ。 これは「何の意味もないように見えるものも、手にとってみるとかけがえのない固有の存在であることが明らかになる」というような、ありきたりな「発見のストーリー」なのではない。 私の手のひらに乗っていたあの小石は、それぞれかけがえのない、世界にひとつしかないものだった。そしてその世界にひとつしかないものが、世界中の路上に無数に転がっているのである。以上の岸政彦「断片的なものの社会学」抜粋の文章にはライプニッツ的な神の意志(※永井均 『私・今・そして神』を参照のこと)を〈私〉がモノに対して働せることが可能なのではないか?ということを惹起させる。〈私〉がとりたてて特徴のない小石に神の意志を働かせて〈世界にたったひとつの「この小石」〉としているのではないか。ナンでもない小石を唯一のコレにする神の意志のような能力が〈私〉にはあるのではないか。というか、〈私〉であるということがこの世界内で自覚され得るためにはその神の能力が必要不可欠なのではないか?これは一般的なものを具体的なものに解釈し、具体的なものを一般的なものに解釈するということだけには尽くされないことが起きていると思う。可能的世界(神の知性)から現実的世界(神の意志)が実現してきている。永井哲学でいうところの〈私〉と「私」の表記にまさに対応する。現実的〈私〉と可能的「私」との対応である。コレ性→ナニ性への変換は子どもが言葉を習得する際に機能する。〈コレ〉は「ナニ」だったんだと理解し、「ナニ」は〈コレ〉だったんだと驚く。言語習得の形式はこれに当てはまるのであろう。現実的な〈コレ〉を可能的なもの一例「ナニ」として理解し、可能的な「ナニ」が現実的な〈コレ〉であるということに驚く。世界を開く唯一の〈私〉は、世界に無数に存在する「私」の一例として自覚されることを一般には、「物心がつく」という。ここでは神の意志が否定されて神の知性が働いている。西田哲学の場所論的に言えば、超越的主語面が超越的述語面に包摂されて、絶対無に於ける原初的判断が成立する。コレ性→ナニ性・ナニ性→コレ性の哲学として世の中を眺めると面白いかもしれない。世の中には二種類の仕事が存在する。コレ性をナニ性へと変換する仕事と、ナニ性をコレ性に変換する仕事である。「コレ→ナニ性質」と「ナニ→コレ性質」と仮に名づけるとすると◆「コレ→ナニ性質」の一例・精神科医の仕事(医療的診断と薬の処方)・占い師の仕事・科学的探究の方向・現成→公案・凡夫◆「ナニ→コレ性質」の一例・永井均の仕事・まどみちおや詩人の仕事・マインドフルネス・「天上天下唯我独尊」・公案→現成・成仏小石のナニ性をコレ性に変換させることを仏道修行においては「成仏」と言われているのではないか。生活すべてを成仏させるということはこの方向性で人生を生きるということでもある。澤木興道師の「自分が自分を自分する」は「坐禅が坐禅を坐禅する」などともよく読み替えられるが、これを一般定式化すれば「〈コレ性〉が「ナニ性」を〈コレ化〉する」とも言えるだろう。この時に自分が成仏したり坐禅が成仏したり、食事が成仏したりする。現在における救いの形式は「ナニ→コレ」である。逆に過去や未来での救いということを期待する場合には「コレ→ナニ」と働くであろう。例えば「あの時の失恋は辛かったけど、今となってはいい思い出だ」とか「この失敗の痛手は、将来笑い話になるだろう」とか。でも今ここの直下の現実においては「コレ→ナニ」的な慰めは誤魔化しでしかない。コレ→ナニ主義の人は、すべてを理詰めで説明する快楽に陥りがちであり、形式にあてはめすぎるきらいがある。ナニ→コレ主義の人は、目の前のことに理屈抜きで身体が動いてしまう。直情型になりやすいのではないか。 神の知恵に酔うものがいる。神の意志にも酔うものがいる。前者は科学者であり、後者は哲学者である。

2019.01.24

コメント(0)

-

近況について

最後の更新が2014年ということで、あれから5年も経ちましたね。 その後の自分の人生上の変化を報告してみると、 ○仕事・修行面 : 1,善寳寺住職の秘書室「侍局」という部署に勤務して広報をしております。寺の広告やらマスコミ対応やら、市の観光連盟の活動やら色々ですね。 2,坐禅会を主催するようになりました。毎月第4土曜日に「禅のつどい」という名称です。毎回20人くらいは参加があります。ヨガの先生とも知り合い、寺ヨガということでコラボしてやることも多くなりました。 毎月第3木曜にはNHK文化センターでも講座を持つようになりました。坐禅とストレッチに加えて、すこし禅についてのお勉強もします。 3,昨年度より曹洞宗の師家養成所という研修機関に所属して修行をするようになりまし。4年間で年間に90日の研修をします。禅の指導者である「師家・准師家」を養成する研修プログラムです。日本全国に30箇所ほどある修行道場を巡ってそこの師家の元、修行僧と一緒に修行に励みます。今は10人の仲間と共に研鑽を深めています。 ○弓道:たまに引く程度で、忙しくてなかなか道場には顔を出せていません。妻が最近復帰して大会や審査など頑張っているので、先を越されそうです。また、来月から小学校3年生の息子も始めさせるとのことで盛り上がってます。 ○哲学:藤田一照さんとのご縁から、大学で学んだ永井哲学が再燃している今日この頃。3年前には永井均先生ともお合いしてお話しする機会を頂きました。今年から永井哲学の勉強会を藤田一照さんの芽山荘にて立ち上げることになり、その初期メンバーに仲間入りさせて頂きました。引きこもりから救って頂いたのは永井哲学に出会ったからでした。大学の卒論は永井哲学と西田幾多郎で書きました。それを一照さんに読んで頂いたこともこのようなご縁に繋がりました。20年以上続くこの永井哲学との因縁はまだまだ動いていたようです。 ○家庭面:師家養成所もあり、年の3分の1は出張しています。妻や子供たち、師匠や親たちに迷惑をかけてばかり。家に居るときくらいは楽しく和やかに家族とふれあいたいものですが、なかなか思う通りにはいきませんね。 18歳まで「引きこもり」であったということが、これまでの自分の人生を大きく支えてくれていると思うようになりました。いままではずっと人には言えず、人生の恥であると思っていました。でもこれこそが自分のオリジナリティの源泉でした。哲学、弓道、仏道、すべて引きこもりの時の余韻で進んでいるように思います。 もう少しこれについても書いてみたいと思ってます。

2019.01.23

コメント(0)

-

内なる自然のこと

すっかりと庄内の桜は散り、山の高い位置に所々の葉桜を残すのみとなりました。 この時期の草木の新緑の濃さはとても強烈で、山の稜線からみどり色が滲み出るかのようです。 今日、小雨の降る中、いつものように坐禅していると、突端正面の窓に大きなカラスが飛んできて窓の縁にとまりました。 一瞬目が合ったと思ったら、即座に飛び立って行ってしまいました。 中学生の頃から、写真家の「星野道夫」の写真と文章が好きで、この人の作品や著作を、今だに読み返したりします。 この人の文章に心が安らぐからです。 そのカラスとの思いがけない出会いで、いつか読んだ本の中の一節が頭に蘇ってきてしまったので、あとゆっくりと単を降りました。 その一節を紹介します。 「先日、アラスカの川をゴムボートで下っている時のことだった。川の流れに身を任せながら、ふと前方を見ると、川岸のポプラの木に一羽のハクトウワシが止まっている。急流はゴムボートをどんどんと木の下へと近付づけ、ハクトウワシもじっとぼくを見下ろしていた。飛び立ってしまうのか、それとも通り過ぎさせてくれるのか、ぼくはただぼんやりとハクトウワシを見つめていた。それはぴんと張りつめた息詰まるような時間でもあった。ぼくを見つめているハクトウワシには、過去も未来も存在せず、まさにこの一瞬、一瞬を生きている。そしてぼくもまた、遠い昔の子供の日々のように、今この瞬間だけを見つめている。一羽のワシと自分が分かち合う奇跡のような時間。過ぎ去っていく今がもつ永遠性。その何でもないことの深遠さに魅せられていた。川の流れはぼくをポプラのすぐ下をすり抜けさせ、ハクトウワシは飛び立たなかった。 日々の暮らしのなかで、"今、この瞬間"とは何なのだろう。ふと考えると、自分にとって、それは"自然"という言葉に行き着いてゆく。目に見える世界だけではない。"内なる自然"との出会いである。何も生み出すことのない、ただ流れてゆく時を、取り戻すということである。」(『長い旅の途上』P13) いや、今改めて読み返してみて、星野道夫は、坐禅の心、坐禅の時間に非常に近く、共通するものをアラスカの自然の中に見出していたんだなと思います。 私は僧侶として、人々に坐禅の布教をしていきたいと思っています。でも、それは全ての人々にムリに坐禅を組んでもらいたいわけではなく、誰しもが「今ここ」に安らげる自分、「内なる自然」というものが、いつでも常にあるのですよ、ということ、 その当たり前の奇跡のことを見過ごして欲しくないのです。

2014.05.01

コメント(0)

-

今ここ自分の不思議

毎日、昼休みに坐禅することを始めてから一年半以上経ちます。 最初半年以上は1人で坐っていたのですが、しばらくすると何も言わずに一緒に坐るようになった修行僧が何人かいます。 曹洞宗は達磨大師から続く壁に向かって坐す面壁坐禅の伝統を続けてきております。でも、私は一人で坐る時は、面壁せずに窓からの風景を視界に入れながら坐っています。 杉の枝が風に揺られる様子に柔軟心を教わります。 自身の身体の動かし方や、声の出し方なんかも、この杉の枝葉のゆらぎの中に教わる気がします。 最近は、杉の枝葉の奥に、満開の桜が眩しく飛び込んで来ます。 この視界に収まる世界は、とても美しくて尊いものだと感じます。 「今ここ」から開かれている、この視界とは一体何なのでしょうね? 世界の中心は、常に「今、ここ」にしかありません。 昨日でも明日でもなく、百年前でも、百年後でもない、今。 この今という「時間の最先端」に常に私はあります。 それ以外ではありえません。 そして「ここ」ですね。 別の銀河系でもなく、この地球の、日本という国の、東北、荘内という地方。 何故ここなのか? でも、常にここという空間に中心化され、その一点から開かれて私はあります。 それ以外ではありえません。 「即今、当所、自己」「今ここ自分」とよく言います。 そこをよくよく味わっていきたいものですね。 それを 尽一切、 一円相、 純粋経験、 色々な表現があります。 あるがままの心が、意志という小さな矢印となってしまうと、途端に世界の抽象化がはじまります。 あるものを見るということは、言い換えればそれ以外を見ないということ。 あるものへと向かうということは、それ以外には向かわないということ。 そこに、豊かなあるがままの世界を貧しくする、「抽象化」がありますね。 それによって人間は、世界を思いのままに作り変えることができるわけです。 例えば、常にイヤホンをして好きな音楽を聞くことがそれですね。 静寂に身を置いてみて、はじめて聴こえてくる世界の音があります。 人間の作為、思惑をどんどんと外して、思惑以前のあるがままを忘れてはいけないと思います。 たまにはニンゲンをやめてみる必要がありますね。

2014.04.26

コメント(0)

-

坐禅の心持ち、ご祈祷の心持ち

鶴岡の桜、今年も綺麗に咲ききり、だんだんと散りつつあります。 先日地元銀行の新入行員の坐禅研修会を担当しました。 昨年に引き続き担当したが、今年も爽やかな笑顔で、窓口に置いて間違いなのないであろう出来の良さそうな新入行員達が総勢52名。 一回40分の坐禅を、二回、三回と重ねるたびに皆の坐相と顔付きが良くなっていくのがわかります。 合間に祈祷したり、法話したり、散歩したり、作務したり。 質疑応答の時間、「坐禅は落ち着く」とか、「自分と向き合うことができた」とか、良い子ちゃんな無難な感想、無難な質問ばかりが続く中、ある男の子がした質問。 「坐禅する時の心持ちと、ご祈祷する時の心持ちは、何か矛盾していると感じましたが、違うものですか?」 一緒に担当していた老師は一言「おんなじだよ!」 と一蹴。 その男の子は納得いかないような表情で座ってしまった。 私は、「ううむ」と思いました。 なかなか鋭い質問だなと。 坐禅の心持ちは「今、ここ、自分」 一方、ご祈祷の心持ちは「願わくは〜〜」 ということです。 願いごとをしてる時点で、「今、ここ」から自分が離れてしまっている。 確かに坐禅とご祈祷は矛盾する心持ちである。 では、老師の言った「おんなじだよ!」という言葉は間違いなでしょうか? 坐禅とご祈祷に共通することは、どちらも「気持ちの手放し」をしているというとですかね。 坐禅をすることは、人間的な思惑、意志から手を離して、 身体を今ここ、あるがままの場所にゆだねまかせる、ということです。 何もしない坐禅は、何かをしたり、求めたりする必要がないくらい満たされてるということ。 言い換えれば「何もしなくてもあなたはいま大丈夫だよ」というこの世界、からの保証です。 一方のご祈祷は、龍神さまに今抱えている願いを託して、気持ちをゆだねまかせる、ということだ。 願いが強くて、抱えきれないからこそ、願いを神仏にお任せしてしまう。 どちらも他力本願ということだ。 独り坐って自分に向き合う坐禅は、特に自力的なイメージが強い。 澤木興道老師の有名な言葉「自分が自分で自分を自分する」なんて言われたら、坐禅は自力行だと思われるだろう。 だが、それは自分を閉じることでなく、自分を開き、世界へと解き放つことだ。 自分に起こる何事をも、良いこと悪いことも区別なく受け入れてしまうという事だ。 良寛さんが言った「災害に逢う時には、災害に逢うがよろしく、死ぬ時には、死ぬがよろし」ということも同じ事だろう。 フッサールという哲学者は、「人間の意識とは指向性である」と言います。 指向性、つまりは何かに向かう「矢印・ベクトル」のことだ。 でも、矢は必ず的を射抜く為に放たれるものです。 対象との一致、合一がなければならないと思うのです。 意識は矢印ではなく、一円相にならねばならない。 と、思うのです。 今ここ自分を徹底すれば、おのずとそうなると思うのです。 そこには、等身大のあるがままの自分への信頼があります。 「放てば手に満てり」ですね。

2014.04.25

コメント(0)

-

ヨーロッパ遠征

明日パリに発ちます✈️日は庄内から羽田、羽田から成田のホテルに宿泊。

2014.02.24

コメント(0)

-

心身への信任案

技術とは、物の在りように添い遂げることだ。だから技術が機能するということ以上に私の入り込む余地はないし、私が右往左往して技術を操縦するべく努力することは何もない。あえて言うなら、ものにあたって全力でもって力を抜くことなのだろう。樹の枝葉は風に任せてざわざわとその身を揺らす。そこには我というものはない。全身全霊で樹は樹である。川の水は地形に合わせて速くなったりゆっくりなったり。全てが回りの環境に決められていて、そこに身を任せて流されている。そこに我というものはない。故に自由自在である。条件は全て決定されている。だからこその自由である。美しいお経を挙げたいと思う。でもどんなに稽古を重ねても、自分の物ではないまったく新しい声が手にはいるわけではない。力の限り力を抜いて、自分の声を活かし響かせるようにするしかない。赤ン坊の鳴き声が、なぜあれほど大きく空間にも心にも直接響くのだろう。もともと人は、生まれながらにそれだけの声量を有している。それを自分で潰しているだけなのだろう。赤ちゃんは一つの技無き技、不射の射というものを体現していると思う。任せている。声の響きを身体に任せる。坐の中心線を見出すことを身体に任せる。弓の操作を身体に任せる。走る速度を身体に任せる。筆の遅速を身体に任せる。答えは身体が知っている、任せれば自ずから応えてくれる。野口三千三曰く、信ずるとは、負けて、参って、任せて、待って。身心はもとより脱落している。脱落した場所そのものが身心なのだろう。

2014.02.19

コメント(0)

-

伝播する仏教

インドから中国に仏教を伝えた有名人と言えば、ダルマさんと、西遊記でお馴染みの三蔵法師がまず出てくると思う。 ダルマさん日本だと高崎ダルマのような人形だが、本当は菩提達磨(ぼだいだるま、ボーディダルマ)と言って、中国に仏教を伝え、禅宗の師祖として禅の起源となる人でもある。 三蔵法師はテレビドラマなどの西遊記だと女優が演じることが多いが、実際は男。16年ものインドへの長旅を経て大般若経を中国に持ち帰り、600巻の翻訳を成し遂げた学僧。 日本で最もポピュラーなお経、「般若波羅密多心経」はその600巻のエッセンスを262文字に集約したもの。 今お勤めさせて戴いている随身先では、毎日欠かさずご祈祷にて太鼓に合わせてお唱えするし、また大般若経600巻の転読もしている。 2500年という時代を経て、今だに信仰が生きる仏教も、この祖師達を重んじている。 日本における現代の仏教は、江戸時代、幕府が檀家制度を敷いて以来、あるいは、明治政府が僧の妻帯を許可するようになってから、聖俗の振れ幅が非常に大きくなっていると思う。 寺に生まれ、家業としてやっている僧侶がほとんどだが、純粋に仏法を求めて妻帯せずに修行に励む僧侶もいる。 青い目をした外国人の修行僧や、住職も最近は珍しくない。 最近ではドイツ出身の安泰寺ネルケ無法住職も数多くの著作があり、有名人である。 かえって外国人のほうが決意をもって発心し、海を渡って出家しているのて、日本人よりも間違いなく純粋で決意も固いのかもしれない。 アメリカ、南米、ヨーロッパにも、日本から布教した結果できたお寺、あるいは日本で修行し故郷で布教した僧侶の寺は数多くあるようだ。 ヨーロッパに禅を布教した弟子丸泰仙という僧侶がいる。 33年前に遷化されているが、ヨーロッパでは、禅を伝えた現代の達磨大師とも言われている。 来週、その弟子丸老師の33回忌法要がイタリアで行われる。 自分の師匠の一人、今の随身先の住職の付き人として一緒にヨーロッパに出張することとなった。 フランスとイタリアの二ヵ国に8日間の予定。 向こうで、禅がどのように理解されているのか、単なるカルト、神秘主義として理解されているのか、 それとも心身脱落としての禅が理解されているのか非常に気になるところである。

2014.02.19

コメント(0)

-

家帰穏坐

日本の自殺率の高さは、夢追い教育、目標努力教育、そこに落ち度が少なからずあるのではないだろうか。夢や目標、常識や世間というものから、挫折、脱落することに非常にもろい。空を見上げさせるだけでなく、今ここに足を支える地もしっかりと意識させて欲しい。目標を定める、すると途端に世界は方向性を持ってくる。心が明確な意志として働く。生きている世界の見え方が変わる。毎日の時間の使い方も変わる。出逢う人や物事への対応も変わる。行動の全部が変わってくる。受験生の意識、就活生の意識、総理大臣の意識、オリンピック選手の意識。皆それぞれの価値を追い求め、それぞれ種々の世界を懸命に生きている。その種々の世界観の中で、成功失敗、勝ち負け、善悪、強弱、道徳不道徳、人間はいつの間にか世界を二元論的に作り変えてしまう。世界は本来無限定であり、豊かなはずである。しかし、人間はその豊かな世界を限定し、抽象化することで効率的に、そしてすごいスピードで進化を進めることができた。就活生が自殺する。会社員が自殺する。ストーカーが殺人を犯す。それは世界や自分を抽象化しすぎる結果であるところが大きいのではないか。世界や自分を見誤っている結果ではないか。ある一つの目的論的な世界観における、ある特定の価値基準が、世界の基準の全てであると勘違いしてしまっている。ただ一生懸命に夢を追わせたり、目標を追わせたりさせるだけの教育ではダメになってきているということだと思う。挫折をしても、どんな取り返しのつかない間違いを犯しても、最後のベース、芯となる自覚さえしっかりとしていれば、簡単に自殺などしないだろう。それは即ち、「今ここ自分」である。そのベース基地に少しでも立ち戻ってこれればいいと思う。本当は、いつもそこでしか生きていないはずなのに、でも、そこに腰を落ち着けていられない。禅に家帰穏坐(きかおんざ)という言葉がある。即ち、家に帰って心安らかに腰を落ち着けることだ。人はいつも、今ここでないどこかを求めてしまいがちだ。過去の栄光、未来への希望、他者への期待。そのどこにも今ここ自分は不在であるはずなのに、ついついその向こう側へと寄りかかってしまう。それでは転んで当然であろう。腰を下ろして、ほっと一息つく。家帰穏坐できるということが、どれほどの救いか。

2014.02.18

コメント(0)

-

人間の離れ業の、功罪。

道具を使う動物は少なからずいるが、ほとんどの生物は自己の身体を変化させて環境に直接に対応している。人間が道具を使うということは、それだけ世界と自分の身体に対して間接的であるということだ。その点に関してだけ見ても、人間は世界から一歩引いた所からものを見ている。現実から一歩身を引くという離れ業が言葉を生み出し、抽象的な思考を可能にした。様々な記憶の蓄積、未来の予測、そして、哲学や科学という現実の把握の方法。それだけで、人類は生存率を飛躍的に高め、 驚異的なスピードで文明を発展させた。ただ、その人間の英知は、両刃の剣で、現実から一歩身を引くことで、人間特有の悩み苦しみも生み出した。それは、「今、ここ、自分」をおろそかにし、そこを離れてしまうことだ。未来のことや、過去のことにとらわれすぎて、今ここに生かされている生命を大切にできないことだ。夢を持ちなさい。目標をもって、それに向かって努力しなさい。今に満足したら進歩はない。あきらめたらそこで試合終了だよ。等という言葉を我々は今まで耳にタコが出来るほど聞いてきた。それが価値ある人生を送る方法論である。それができなきゃ生きる意味がないと言わんばかりに教え込まれている。目標を持つこと、夢を持つことは大切なことだ。来るべき未来を肯定し、進むべき道を照らし出すこと。でも下手をすると、それが「今ここの自分」を否定することにもなりかねない。夢や目標が自分の思ったとおりにならないと自分や、他人や、世界を逆恨みしたりもする。妻や子供、自分が健康に生きて、災害にも戦争にも犯罪にも直面せず、平々凡々な日常を送っている。そのことが、どれほど多くのご縁に支えられて在る奇跡のような状態なのか。その当たり前で当たり前でない事実への、感謝、ありがたみ。夢や目標は、下手をするとそれを忘れさせる。人間的な目論見が、豊かな豊かな「今ここ」を貧しく抽象化してしまう。豊かで無限の世界を、あえて抽象化し、限定して見ることに人間は慣れすぎてしまっている。科学の視点、哲学の視点、経済学の視点、視点をある一点のみに限定すればするほど、豊かで無限の世界、今ここ自分は狭く小さくなってしまう。修行に入る前からの問いであるが、いまだに引きずっている。現実を離れること、それと、現実に徹すること。夢目標を持つこと、それと、坐禅し今ここであること。はたして、どちらがどちらなのであろうか。

2014.02.16

コメント(0)

-

シンプルなリアリズム

お釈迦さんが悟りを得るのに菩提樹の下でしたこと、それは坐禅である。南無阿弥陀仏の念仏でも、何妙法蓮華経のお題目でもない。ましてや読経や祈祷でもなく、ヨーガでも瞑想でもない。坐禅である。何かを上手くやろうとする事ではなく、積極的に技術や目論見を捨てて、何もしないようにつとめるというとである。その坐禅と仏法をインドから中国へと伝えたダルマさんも少林寺近くの山で壁に向かって9年坐禅した。坐禅するダルマさんに弟子入りしようとして、取り合ってもらえなかった慧可さんは左腕を肘から切り落としたという。そこまで思い詰めて弟子入りするものかと不思議になる。ダルマさんが面壁せず、お釈迦さんと同じく正面向いて坐ってたなら、腕を切断することも無かっただろうなと思う。何故達磨大師は前後裁断の面壁坐禅をしたのだろうかと、坐りながらいつも考えてしまう。その面壁坐の伝統は道元禅師によって日本にしっかりと伝わっている。禅宗とは言うものの、生活の中に坐のある禅宗の僧侶なんて日本に一割もいないのではないだろうか。少なくとも身の回りには一割くらいしかいない。。。坐禅といえば、足が痛いとか、じっとしてないと叩かれるとか、まるで我慢比べのような印象しか一般にない。僧堂に身を置いて修行している雲水でさえ、何十年も僧侶としてやっている老僧でさえ、そのように坐禅をとらえている者は多いように思う。坐禅は我慢比べでもないし、成長とか上達を期待して坐るものでもない。お悟り見性を求めて坐るものでもない。坐禅は未来に結果を期待する、スポーツやギャンブルや、経済活動などとは全く異なる。ただただ自受有三昧、在るがままの「今、ここ、自分」に感謝し、安らうことだ。夜眠る時に、次の明日朝起きないかも知れないと心配する人はあまりいない。休まれば身体は自ずから目覚める。それだけ自分の身体を無意識に信頼している。睡眠と同じく、自分が自分へと落ち着くこと、自分が自分へと安らうことだ。ただ自分が自分をする。ただ坐禅が坐禅するというところだ。それを只管打坐と宗門では言う。人間特有の苦しみは、いつもかならず 「今、ここ、自分」を離れてしまうことに起因する。ただただ置かれた場所で咲くこと、そこをおろそかにせず、離れないこと。足るを知ること。ごくごく単純なリアリズムである。2500年も仏教が伝え続けているその簡単な事実が、まずその伝道者自身に正しく理解されてないんだなとつくづく思う。

2014.02.14

コメント(0)

-

全宇宙参加型 一輪のスミレ

お経を挙げるため、声を出すのに、ただ喉を使うだけではダメで、アゴを引く、アゴを引くと骨盤が起きる。骨盤が立つと腹が前へと落ちる。腹が前へ落ちると横隔膜が下がる。と、同時にみぞおちが柔らかくなる。横隔膜が下がると、深い呼吸になる。みぞおちが柔らかくなると喉も柔らかくなり、口腔も広く確保できる。それでもって、あとは声が響く。初心の頃はより大きく響く声を、出そう出そうと、喉にばかり力が掛かり、よく喉から血を出したり、声を潰したりしてしまっていた。身体というのも、上下左右四方八方、心身共に相互に作用し合っている。ただ、声を響かせようとする背景に、暗に陽に色々なことが関わってくる。だから、日頃から姿勢、進退には気を付けるようにしている。坐禅もそうだが、重力に対する自分の身体のあり方、正しい骨、内臓の収まり方、バランスの取れた正しい姿勢をとっていくことが、正しい信仰であるかのように思っている。坐禅をすると姿勢と呼吸は調う。姿勢と呼吸が整うと現実も整ってきたりする。先日、仙台で尼僧さんの青山俊薫老師の法話の中で、「目の前に咲く一輪のスミレのために、宇宙の全てが参加している」という話があった。一輪のスミレのために、生態系における人間から微生物までの生命全体のバランス。あるいは、地球と太陽との1億5千万kmの絶妙な距離感。また、その距離を保っていられるのに、太陽系全体の位置関係、太陽系の為の銀河系全体の位置関係。それら全てが目の前の一輪のスミレが咲くことにの為に参加しているという事実。「縁起」という観点から世界を見てみる。すると今生きているということ、幸福というのは、その事実以上でも以下でもないとおもう。この視点、この端末から世界が開けており、そこで生きている。そのパースペクティブの背景に暗に陽に世界の全てが参加している。幸福であろうとすることに、在るがまま、それ以上の条件を恣意的に求める必要無いんじゃないかな。

2014.02.14

コメント(0)

-

今ここにある救い

「心身は脱落なり、脱落は心身なり」と道元さんは言う。 心身はどこから脱落しているのか、狭い人間の思惑の世界からすでに、そして常に脱落している。 心身、即ち生命は一切何も手をつけなくても、すでに手の施しようがないほどに救われてる。 フッサールが言うように意識とは指向性である。 つまり意識というものは、常に何ものかに対して働いている。 だから意識とは矢印そのものである。 その矢印の先っぽに矢印自身は触れることができない。 目は目自身を見ることができない。 「今ここ自分」という矢じりの先っぽは常に世界を破り、時間の膜を裂いて進み続けている。 そのため、私というものは常に時間の最先端におり、世界の中心におり、ありとあらゆる縁起が集約してできているこの自己として在らしめられている。 あるがままにあるというその現前の事実そのものが、仏教においては、もう手の施しようがない程の救いなのだ。 未来に神の復活を待つまでもなく、過去に由来する原罪という借金も人間は本来持ってはいない。 「今ここ」を離れて、将来へのアテや、過去からのシガラミに右往左往する、そんなギャンブル的な世界観に人生を当てはめる必要もない。 手の施しようがないということ。 それが坐禅である。 手の施しようがないその進みを、救いを只々味わうのみである。 今ここ自分には何も足せない、何も引けない。 それ以上でも、それ以下でもない。

2014.02.09

コメント(0)

-

赤ン坊に還る

坐禅堂に坐り只管打坐する事が、かえって坐禅堂を離れることになる。 射に徹し集中することが、射を離れさせしめることになる。 「今ここ自分」という現場に徹するということが、そのまま現場を離脱させるという矛盾が起きてくる。 「修証一如」とか「心身脱落」とかいうことには、その構造が含まれている。 老子は「赤ん坊に還れ」という。 赤ん坊は自由自在である。小さな身体で、あんなに大きな声で泣けるのは、人間的な堅さが無いからだ。 命そのものから発せられる声だからだ。 お経にも命そのものを乗せていかなければと我が子を見て思う。 子に人間的な限定を加え、人間の世界に参加させしめることが教育である。 老子の言うように、赤ん坊に還るということは、人間を辞めるということだ。 澤木興道老師の言うように、坐して「人間を廃業」することだ。 人間的な場を離れ、自然に還る。 赤ん坊のように柔らかく、世界とケンカせずに。

2014.02.09

コメント(0)

-

地球からいただく存在証明

毎日昼休みに独り坐禅堂に於いて坐す。 あえて面壁せず、窓を開けて降ってくる雪を観ている。 みぞおちを柔らかく保って呼吸をしていくと、冷たく顔を刺す風が、段々と心地よい夏の微風のように感じられるのが不思議だ。 寒い寒いと身体を強張らせると、途端に風が冷たくなるのも不思議だ。 気温とあまりケンカしてもダメなんだな。 ところで、姿勢の制御というのは、地球の重力と身体との繊細な駆け引きである。 地球上に存在するあらゆる物質は漏れなく重力を受け取っており、その体に掛かる重みに抗しながら存在している。 あらゆる生命の進化と活動はその重力との絶妙なバランスの上に成り立っている。 人間の技術、あるいは行為というものは、地球に引かれながら、その重力の自覚の上に磨かれてきた。 重力を無視した技術や行為というものはうまく働くことはないだろう。 道具の質量や、手足の重み、慣性の法則を観ずることができなければ、ホウキ一つ、雑巾掛け一つとってみても上達はしない。剣や弓なら尚更だろう。 だから人間の技術というのも地球の重力とのかけ引きであると思う。 この身に重力を頂いているということは、この地球上での存在を許可されているということだ。 詩的に言えば、重力とは地球からの愛である。 自己の身体に架かる重み(愛)をゆったりと味わえることが、坐禅のよろこびの一つではある。 自己の存在する意味や価値を見失っている人はそこから考えてみても良いんだろうな、と思う。

2014.02.08

コメント(0)

-

正しい地球の重力の受け止め方

南無というのは、「すべておまかせ」という意である。日々、杉の木立を見つめながら坐禅をしている。風に身を任せゆらぐ枝葉はよく南無の意を表しているものと思う。あるいは、天からゆっくり降る雪にも。あの風雪枝葉のような柔らかさをこの心身に写し取りたい。正しい地球の重力の受け止め方をあの枝葉に学んでいる。神仏と人との間を仲介する者であるならば、この、南無ということを忘れてはいけないだろう。合掌に南無の意が、お経の声、呼吸に南無の意が、お拝をはじめ、所作一つとってみても南無の意がなけれびならない。この現実の意味も事実もあるがままにストンと腑に落ちていく。

2014.02.07

コメント(0)

-

【哲学】上山安居

いよいよ明日3月10日から修行僧堂に入り雲水としての修行生活が始まる。。「百日禁足」といって上山安居後の3ヶ月は一切外部との連絡は取れず、お山に篭りっきりで家族とも会えなくなる。無論携帯電話等の電子機器は一切持ち込み厳禁。しかし寺の住職になれる資格を得る為には、最低半年は修行した経歴が必要になる。一応1年間の修行のつもりだが、師匠である義父の体調や介護、あるいは育児の問題等々あれば半年で戻って来いということになるかもわかりません。とりあえずしばらくPCには触れなさそうな生活になりますので、しばらく日記は更新はしません。(今までもあんまししてないが・・・)しかし、結婚して子供が二人もいる状況で、一年間も家庭を離れて(捨てて)修行だができる時間が与えられるというのはある意味贅沢なのかもしれないな。偶然にもちょうど同じ年齢で釈尊も家族を捨てて出家している。でも家族と離れることは単純に寂しいし、生活が変わるということは、自分も変えていく努力も必要だろう。読経、ご祈祷、坐禅と作務ばかりの生活。さすがにノート・筆記用具は持って行けるので修行中は、自分の変化についてできる限り日記などは書こうと思う。特に曹洞宗は行住坐臥全てが只管打坐(坐禅)の心で修するという禅風の為、修行生活に余計な言葉は無用となっていくのかもしれない。しかしながら、生活に於いて何か文章を書くということは非常に大切なことなのだと思う。何か文章を書くことを意識した生活と、何も書かない生活との差には大きな隔たりがある。現実をただ受動的に受け取り見ることと、見える風景に言葉を当てがいながら見ることでは、その認識と発見の差は大きく異なる。ありのままに認識した風景を、都度言葉で捉えなおしていくということは、認識を豊かにしていくことでもある。認識が豊かになるということは、新しいものの見方を獲得すること、一つの対象を複数の視点から観れるということだ。たとえば、人が生きるということには常に二つの捕らえ方が許されているだろう。一つは、今生きているというありのままの「事実」もう一つは、なぜ今生きているのか?どのように生きていくのか?その事実に対して、「意味」を与えようとする捕らえ方。ありのままの「現実」に徹して現実そのままに世界を捉えようとするのが禅の取り組みでもある。しかし人はこの事実に対して「意味」を与えていかざるを得ない。自分が何者であるのか。人生に何の意味があり、何を為さねばならないのか。人は、現実から一旦はなれ、現実を過去や未来から逆照射してみるという離れ技的認識ができる。ハイデガーなどは、死から人間の現在を意味づけ、死に向き合わないことは非本来的であり頽落であるという。ありのままの現実に言葉を与え、意味付けることは、認識を繊細に豊かにしていこうとすることでもあるが、偏見に陥る危険を常に孕んでおり、極端になると現実を貧しく抽象化してしまうことにもなりかねない。「花は紅、柳は緑」と見ずに、花より団子、柳にユーレイとなってしまうかもしれない。坐禅の世界は逆に風景を覆う言葉や意味を取り払い、事実をありのままに観ようとする作業である。意味の世界を離れる禅の世界では、死への不安も妄想であるし、常に死に対峙する現存在というのも妄想であるということになるのだろう。しかしながら、その認識を純化していこうとする禅の取り組みもやはり言語化されて、方法論となっていく。すなわち「禅」という単語が端的にその事実を示す。坐禅や、禅問答をすること、あるいは作務に没頭することは、我々を言葉の世界=理性の世界から離して、純粋な認識に還してくれるが、その言語を絶した現実そのものを表現する為にも逆説的に言語が必要となるだろう。そもそも我々が表現をする時には必ず言語を絶した何かを伝えようとしているのではないのだろうか。。そして、表現とは常に彼岸に対して表現せられる。彼岸とはどこか、仏教では悟りの境地というのだけれど、ここでは隣人であり、他者という公共的存在であるだろう。我々は想像力を持ってして、彼岸にいる人間の人格に対峙しなければならないのではないか。彼岸に対して想像的であるには、表現者であるには、坐禅をしなければならない。と僕は思う。坐禅と表現とを表現活動の表裏と考えねばならない。自らを空しくするからこそ、自らの底から湧き出るものがあるのだと思う。自分から手を離すこと=自らを空しくして初めて、その場、その現実に徹底していくことができるのだろうと思う。あるいは、事実と意味とは同時に我々の意識には生起しているのかもしれない。しかし、現実に対して、ありのまま見ることも、言葉をあてがい、意味をあてがうことも自由に行えるということは素晴らしく面白いことだ。文章云々と言っておいてなんだかだらっと書いてしまったが、そんなことを、しばらく坐って考えてきます。

2011.03.09

コメント(0)

-

雪の目付

東北のこの地に移り住んでみて、雪についてを改めて意識させられる。たまに、関東で雪が降り、少し積もったりして、街の景色が雪化粧すると、その非日常感にとてもワクワクしたものだ。子供の頃は、もっと積もって欲しいとも思ったし、小さな雪だるまや滑り台を作ってソリ遊びをした。一方今では、毎朝の雪掻きが欠かせない。身体から湯気を立てながら、まさに雪と戦っている気がする。雪は生活の敵であり、今朝は何センチ雪が積ったのかという毎朝の気兼ねである。しかし庄内平野の一面の雪景色は非日常感もあり、安心感もある。毎冬に見せるその風景が、そこに住むものに気持ちの静けさ、落ち着きを与えてくれているのだろうか。先日、「雪観」という僧名を師より頂いた。師の僧名は「雪法」と言い、師の師は「雪操」と言ったそうだ。この名を頂戴した時に、「雪の目付け」という話を思い出した。『「雪の目付」ということは、降る雪の一片を見定めて、それを地に落ちる所までを見失わぬように見極めることでありますが、これは心と眼が一致することが肝要でありまして、換言すれば心眼で標的を見定めることであります。(中略)これは単に目だけで狙うことではなく心眼に捉えることが肝要でありまして、的に向かって弓を引くときは決して瞬きをすることなく、的と自分の体と心と技が一体となるように精神を統一することが必要であり、このように精神統一ができたときは、弓を引き収めると的が矢摺籐の左側へピタリと吸いつくように近く大きく見え、放てば必ず的中するものでありまして、このようなことは相当修行を積んだ人は誰でも体験しているところであります。』(尾州竹林流「四巻の書」講義(12)魚住文衛 月間弓道465号昭和62年6月所収)ゆったりと、多数無限に降り続く雪の中の一つを捉え、そこに焦点を当てていく。そこで得られるのは、ただ単なる視点のピントの合わせ方では無く、降る雪が持つ静けさと、落ち着きと、遅速無い時間の確実さである。雪が、音無く地に溶け込んでゆくような、静かに沈潜するような身体性を射に写し取る作業でもあるだろう。毎冬、雪に囲まれるこの地で、雪観という名を拝して弓を引けるということはなにか言い知れぬ納得感がある。この地に、雪のように落ち着き、溶け込んでいければと思う。

2011.01.30

コメント(0)

-

【哲学】感覚への沈潜について

何かでライラしたり、落ち込んだりすると、坐禅をして世界をリセットすることが癖になった。うちの寺は坐禅堂なんて無いので、寺の座敷の一室で、義父の書いた達磨画の掛け軸の前で坐っている。手足を体幹に収めるように組み、吐く息をじっくりと肚に落とし、じいっと静かに座っていると、やがて心臓の鼓動を身体で感じられる。鼓動とは言っても、ドクンドクンと打つ音が聞こえるのではない。心臓というポンプが働き、その流動に合わせて肉体が前後にわずかに揺らぐのを感ずる。その揺らぎに合わせていくと、やがて身体という実体が、その概念と共に空気の中へと溶けえ消え込んで行く感じがする。冬、部屋は寒い。窓の外では音も無く雪が白く落ちてくる。しかし座禅をしていると、不思議と寒さで震えることはない。くしゃみも出ない。身体が辺りの冷え込んだ空気へと同化してしまうのだろうか。時折、半眼に開いた瞼が徐々に落ちることがある。しかし瞼が落ちると、今まで冷気に触れていた目玉の冷さを瞼が感じて、また瞼は上がる。一つの感覚に沈潜していくこと。たとえば音楽に耳を澄ます。一つの雲をずっと眺める。呼吸のリズムの中で走り続ける。弓を的に向けてじいっと推し引きする。動かず、静かに座す。それらは、あらゆる役柄を捨て「ただ在る」という存在そのものへと回帰することでもある。そしてそのゼロ地点から、因縁を見詰め直して、新たにその与えられた役柄を捉え直し、また生き直すことができる。感覚への沈潜において、世界を包み表象する側であった主観が、かえって客観に包み反される点がある。私は無となるが、それは主観の消滅のことではない。それは私が無限の環境に溶け込むという意味で無である。無であるということは、何ものでもなく、また何者にもなれる自由を得ることだ。主客未分ということだ。そこは有と無と同義となる地点なのだろう。色不異空、空不異色、色即是空、空即是色という般若の智慧もまさにそれだろう。

2011.01.05

コメント(2)

-

【弓道】2010年度矢数集計

あけましておめでとうございます。すっかり年明けちゃったが、昨年の矢数集計を発表。【2010年 総矢数:1990射 総的中数:1170中 的中率:5.9割】ちなみに一昨年は、【2009年 総矢数:3778射総的中数:1874中 的中率:5割 】的中率は一割弱上がったけど、矢数が大幅減に。。。退職やら引越しやら、色々と節目となる年だったけど、数を引けなくなった一番の原因は育児かなあ。道場から足が遠のいてしまった。でも、もし巻藁を矢数含めればあと500射は増えるかな。今年は三月から僧堂で修行だから、実際弓引けるのは一月、二月しかないやね。。。まあ、立禅から坐禅になると考えれば一緒か。今年は「不射の射」で頑張りたいと思う。

2011.01.05

コメント(0)

-

【弓道】寺で巻藁

自宅での稽古をする為、先日通販にて巻藁を購入。山武弓具さんより、直径30cmの小型巻藁。送料込【¥13,600】なり。寺は天井が高い為、寺の座敷を使って設置。木製の巻藁台も一緒に売っていたが、巻藁より高かったためなんとか自分で調達することに。。。巻藁台は重いし場所取るし。台を自作することも考えながら近所のホームセンターへ。娘と一緒にぶらぶらと店内を見ていると、非常にうってつけの商品が!その名も「スペースハンガーダブル(グレー)」この商品のポイント・軽くて頑丈・耐加重20kg(2本で支えれば40kgまでOK)・高さ調節可能⇒低くすれば「つくばい」での練習も可能に・移動に便利なキャスター付き・組み立て簡単・価格:¥1530!木製の巻藁台の10分の1くらいの価格でなんとも満足なものが購入できてしまった。寺の中でも外でも、気軽に移動でき自由に稽古が出来るようになった。あまり檀家さんに見えないような場所に設置してやってる。現在こんな感じに。二本のパイプの上に設置する都合上、購入時の箱に入れたまま。正面を丸く切りました。うーん、自宅で巻藁が出来るこの喜び。でも、道場に行く回数は減った。。。巻藁が小さいので間違って寺を傷つけないようにしないと。一応住職の許可は頂いてやってます。ついでに寺の本堂。成道会の掛け軸の裏に本尊の子安地蔵菩薩さまがおります。

2010.12.18

コメント(0)

全264件 (264件中 1-50件目)

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 全ショップ2倍もきた!🤩楽天BF6日目…

- (2025-11-28 16:47:43)

-

-

-

- ひとりごと

- 丸山純奈 Sing & Sing- Live at WWW X

- (2025-11-28 21:10:35)

-

-

-

- 懸賞フリーク♪

- 第36回 ヤマザワ レディースサロン …

- (2025-11-28 22:28:56)

-