PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

2014.11.15(土)に、REC講座「奈良盆地の中央低地部の巨大古墳と寺院と神社」を受講しました。 近鉄橿原線「平端」駅(9:30集合)を起点として、近鉄田原本線「池部」駅(17:00予定)を終着点とする史跡探訪です。池部駅は「河合町役場」の近くにある駅です。

大和郡山市最南部・磯城郡川西町・北葛城郡河合町という地域の探訪をまとめたものを再録しご紹介します。 (再録理由は付記にて)

平端駅前には 「まちなか案内」板 が設置されています。

平端~池部の地域全体の地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

平端駅前に立ちまず目にとまったのがこのお堂。

平端駅前に立ちまず目にとまったのがこのお堂。

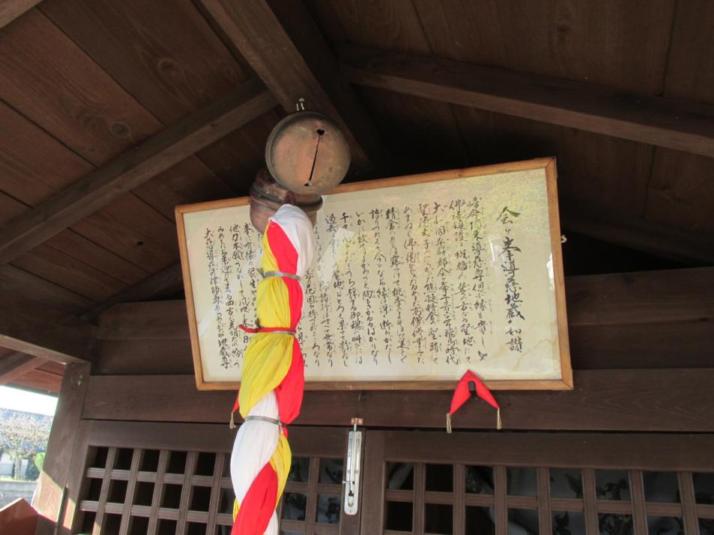

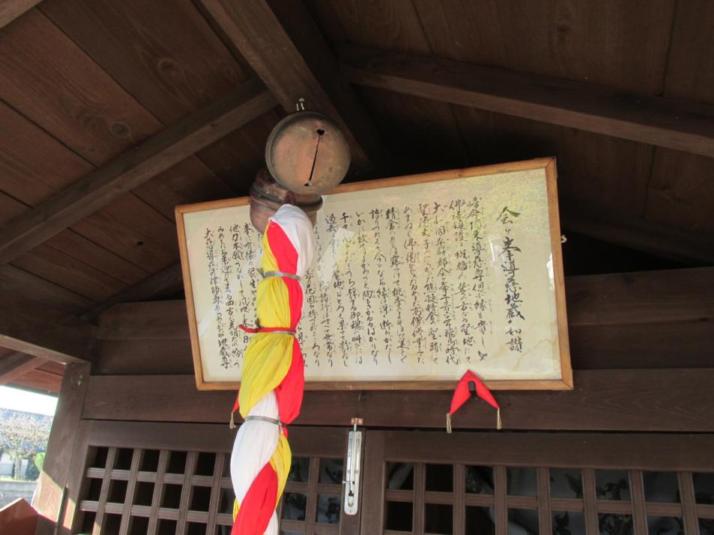

近づいてみると、 「会ヶ峯道慈地蔵」という地蔵堂 です。お堂の正面に和讃の額が掛かっています。

お堂の格子扉越しに拝見すると、 小ぶりな彩色木彫像、地蔵石仏、「會ヶ峯道慈律師長老位」と刻された五輪塔 が安置されています。

調べて見ると、 道慈律師は、遣唐船で入唐し、長安の西明寺にて16年間学んだ後に帰国。西明寺に模して南都大安寺の伽藍の造営を勾当し、「続日本紀」の編纂にも携わった人 だそうです。 (資料1)

「まちなか案内板」を部分拡大して見ました。 現在位置が集合場所 。ここから赤丸白数字の6番→4番→3番→5番→2番という形で巡って行くことになります。

電柱には 「里の道WALK4」 として、 「筒井順慶歴史公園」という案内標識 が出ています。まずは、筒井順慶墓のあるところに向かいます。線路の反対側北西方向です。

筒井順慶歴史公園の全景と標識

筒井順慶歴史公園の全景と標識

道路から整備された公園の中のこの通路を歩み、左折してさらに通路を進むことになります。

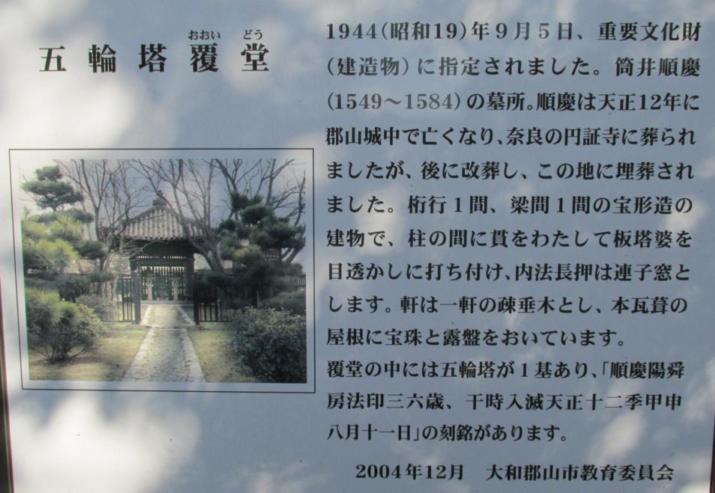

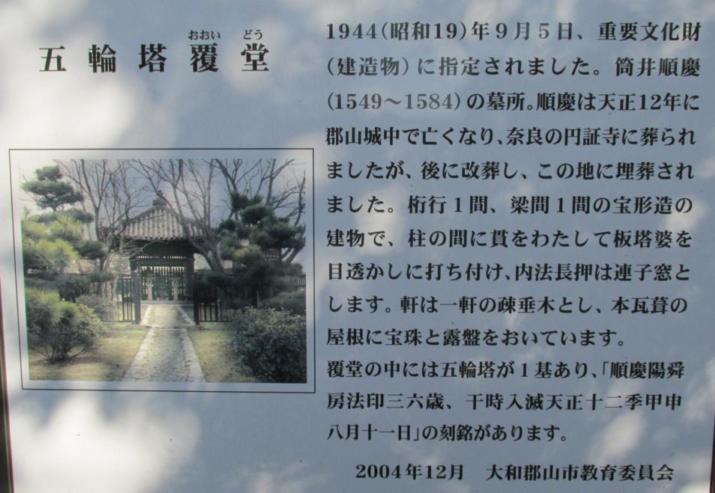

筒井順慶の墓には「五輪塔覆堂 (おおいどう) 」という建物が建てられています。筒井順慶廟所です 。

桁行1間、梁間1間の「宝形造」の建物

覆堂の中に、筒井順慶の五輪塔の墓が安置されています。

地覆石の上に、上部に蓮弁の彫られた切石が1段設けられ、五輪塔がのせられています。花崗岩製で高さは約152cm、内、五輪塔部分の高さは115cmだそうです。

方形の地輪の側面・正面には 中央に梵字(発心門)が刻され、その右側に「順慶陽舜房法印」「三十六歳」(右脇)「子時入滅」(左脇)、左側には「天正十二季甲申八月十一日」の銘文が彫られています。

こちらは 五輪塔の背面 、つまり西側から見たところです。 地輪の側面には、四門の残りである西の菩提門、南の修行門、北の般若門の梵字が彫られ、地輪の上、水輪・火輪・風輪・空輪に対応する梵字がそれぞれ薬研彫りで刻されています 。上部の空・風輪は一石で造られています。水輪は円球ではなくて壺形で笠石(火輪)の一辺よりも少し大きいという特徴があります。 五輪塔の位置は当初のままと推測されているのです。 (資料2)

順慶は羽柴秀吉と織田信雄との不和の折、秀吉方につき、天正12年3月近江に出陣し、4月には秀吉軍とともに伊勢松ヶ崎城を攻略。その後尾張、近江日野付近にも出陣したのですが、8月に郡山城で亡くなったそうです。遺骸はその夜の内に南都の円証寺に葬られます。しばらくその死は伏せられ、養子の定次が後を継ぎ、10月9日に大坂で秀吉にその旨報告して後に、葬儀が10月16日に行われるのです。そして遺骸は長安寺に改葬されたのです。母尊栄の願による葬儀ともいわれています。 長安寺は今はこの地の町名に残るだけ のようです。 (資料2・3、説明板)

五輪塔の右斜め後の灯籠には天正13年銘があり、順慶の1周忌に寄進されたもの。

五輪塔の前、左右の灯籠は天保2年銘があり、順慶の250年忌に寄進されたもの。

さて、五輪塔覆屋の構造のご紹介です。 この建物は露盤銘から天正12年(1548)に建てられたことが判明している そうです。 (資料2)

柱の上部には頭貫が通され、先端の木鼻はシンプルな形です。桃山期の木鼻を見る一基準になりますね。頭貫とその下の内法長押 (うちのりなげし) の間は各面すべてが 連子窓 になっています。そして各面の中央に斗束が入れられているのですが、正面だけに装飾的な彫刻が施された 「簑束 (みのつか) 」の様式 を取り入れています。これは 鎌倉末期に現れる様式 だとか。他の三面は装飾のない間斗束です。

四隅の柱が円柱です。上部に前記の内法長押、下部には正面を除き、腰長押が外側に回されています。長押は、柱面に釘付した横木のことです。 この覆屋の連子は方形の木を45度に置いている ことがお解りになるでしょう。 鎌倉時代以降は、一般的には尖った頂点を外に出した三角形の木を用いる方向に なるそうです。軒は疎垂木 (まばらたるき) の配置をとっています。正面以外の側面は頭の間に2本の貫を横にわたして板塔婆の形の柵にしているという特徴があります。 (資料2)

この後、再び近鉄橿原線の西側に戻り、

慈雲山来迎寺(浄土宗)

船墓山融通寺(融通念佛宗)

の前を通過して、

船墓山融通寺(融通念佛宗)

の前を通過して、

「額按寺墓地と石造五輪塔」

を訪れます。

「額按寺墓地と石造五輪塔」

を訪れます。

ここは額安寺境内の北側の丘陵の一画で 「額安寺墓地」 があります。

墓地全景はこんな感じです。

左側・南東の部分に代々の住職墓があり、その 北方向つまり墓地の西辺にそって、5基の石造五輪塔が並び、北辺に回り込んで3基の五輪塔そして、東辺に回り込んで1基の五輪塔、小型地蔵菩薩像と大型地蔵菩薩像並んでいます。

西辺の左端にある大型五輪塔は発掘調査の結果、 「忍性上人の塔」 と判明したのです。

鎌倉時代に寺勢が衰えていた 額安寺を再興したのが良観坊忍性上人 だったそうです。 この五輪塔がここにある8基の中で最大のものです。

「忍性は建保5年(1217)に大和国城下郡屏風里(旧三宅村)に生まれ、16歳のとき額安寺で出家した。その翌年、東大寺戒壇院で受戒して、24歳で西大寺に入る。そして叡尊に師事し、師と一緒に律宗の復興、戒律復興に努める。一方では、貧者や病弱の人の社会事業にも尽力し、施薬、悲田院などの施設を造り、道路建設、架橋工事などの慈善事業に携わった。行基への崇敬を深めていた。この間、額安寺・西大寺・般若寺の諸寺で戒律復興に努めている。」 (資料2) という上人です。

忍性上人は布教のために関東に下り、 鎌倉に極楽寺を開山し、嘉元元年(1303)に極楽寺で入寂 。墓所は極楽寺の西方の山裾にあり五輪塔が建立されているのです。 遺命によって、遺骨が大和生駒の竹林寺とこの額安寺に分葬された のです。この額安寺の五輪塔の下から、上人の骨蔵容器が発掘により出土しています。石製外容器の中に銅鋳造瓶形骨蔵器が納められていたのだとか。その骨蔵器の胴部に忍性上人の舎利だと説明する銘文が刻まれていたのです。

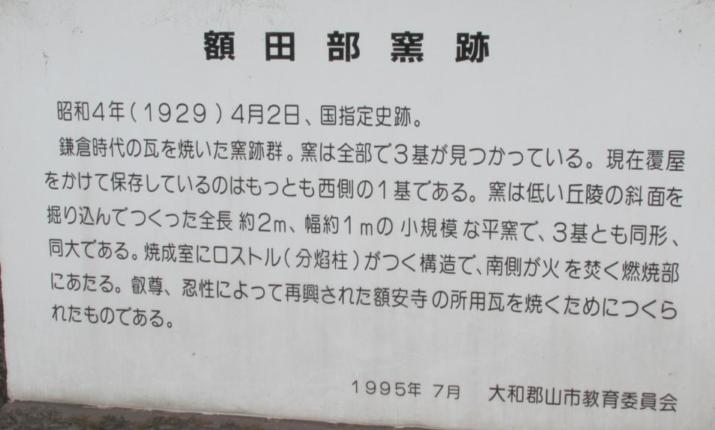

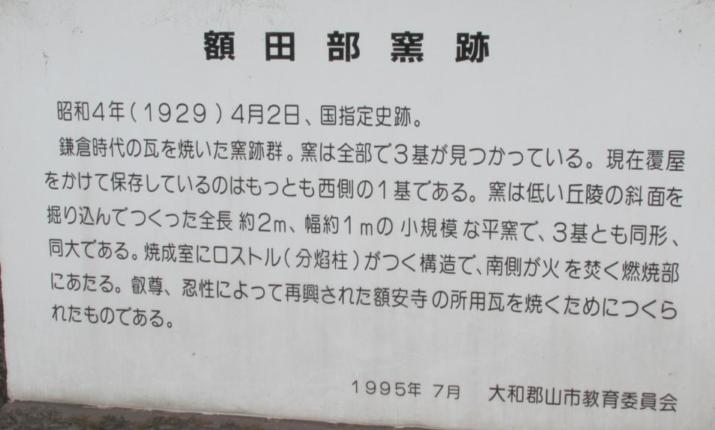

額安寺五輪塔の西側約30mのところに 「額田部窯跡」 があります。国指定史跡です。

発掘された3基のうち 保存状況の良い西側の1基が、調査した状況で覆屋を設けて保存されている のです。あとの2基は埋め戻されたとか。覆屋の中を拝見しました。

平窯の構造は、焚口、燃焼室、焼成室、煙り出しからなるもの。 額田部窯跡は低い丘陵斜面を掘り下げた半地下式の平窯です 。

当日のレジュメから、この 平窯の説明 を引用します。これを読み、理解を深めました。

” ロストル式平窯 は、 燃焼室と焼成室の間に「隔壁」 を設けることが特徴で、焚口・燃焼室は焼成室より一段低い位置で、床は緩やかな傾斜をもたせている。「隔壁」を隔てた反対側に焼成室がある。焼成室の床は緩やかな傾斜をもち、かつ 数条の溝状の火道(ロストル) を設けている。 隔壁の下方には3~4個の通炎孔を設けており、その孔とロストル(分焔柱・火道)が繋がる構造 となっている。ロストルは焼成室の前後で20cm程の高低差がある。

燃焼室で燃える火炎は、隔壁の下方の狭い通炎孔を通り、燃焼室のロストル(分焔柱・火道)に勢いよく吹き出し、焼成室全体に火が回る構造となっている。

煙突は、焼成室の奥方の天井部分に設けることが多い 。平瓦などの焼成物は3条の堤が設けられており、堤にかけて火道の上に重ねて置き、焼成する。” (資料2)

この「額田部」で連想するのが「額田部皇女」(後の推古天皇)です。調べて見ると、やはり この丘陵地一帯が在地中小豪族の額田部氏の拠点でした 。額田部氏はこの「額田部丘陵を五世紀以来の本拠とし、六世紀頃に飼馬を以てヤマト王権に仕え、また額田部皇女の宮の運営・資養を担当する額田部の管理者として登場する」と論じられています。 (資料4)

額田部皇女は『日本書紀』を読むと、欽明天皇の子の一人です。欽明天皇は5人の妃を入れたと記されていて、その内の一人が蘇我大臣稲目宿禰の女(むすめ)・堅塩姫 (きたしひめ) なのです。堅塩姫は七男六女を生み、4人目として生まれ、2番目の皇女が額田部皇女です。大和の額田部湯坐連 (ぬかたべのゆえの・むらじ) に育てられたからこう称されたといわれています。 (資料5)

次に額安寺に向かいます。 この額安寺は額田寺から寺号を改めたものだったようです。

つづく

参照資料

1) 道慈律師 :「南都大安寺」

2) REC講座「奈良盆地の中央低地部の巨大古墳と寺院と神社」当日配布のレジュメ

(講師:龍谷大学名誉教授 岡﨑普明氏作成)

3) 筒井順慶 :「大和郡山市」

4) 額田部氏の研究 畿内中小豪族の歴史 [論文要旨] 森 公章氏

5) 『全現代語訳 日本書紀 下』 宇治谷 孟訳 講談社学術文庫 p12-13,p86

阿蘇凝灰岩製石棺と大和王権備考・額田部氏とは ② :「民俗学伝承ひろいあげ辞典」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

道慈 :ウィキペディア

筒井順慶 :ウィキペディア

筒井順慶 :「戦国武将 ゆかりの地を巡る」

筒井順慶歴史公園 筒井城跡 :「ならリビング.com」

筒井城 :「大和郡山市」

郡山城 :「大和郡山市」

大和郡山市額田部北町 浄土宗 慈雲山 来迎寺 :「View haloo」

大和郡山市額田部北町 融通念仏宗 船墓山 融通寺 :「View haloo」

額田部窯跡 :「大和郡山市」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -2 推古神社と古墳、額安寺ほか へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -3 島の山古墳・比売久波神社 へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -4 飛鳥川・曽我川・広瀬神社 へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -5 城山古墳、川合大塚山古墳、長林寺跡 へ

2014.11.15(土)に、REC講座「奈良盆地の中央低地部の巨大古墳と寺院と神社」を受講しました。 近鉄橿原線「平端」駅(9:30集合)を起点として、近鉄田原本線「池部」駅(17:00予定)を終着点とする史跡探訪です。池部駅は「河合町役場」の近くにある駅です。

大和郡山市最南部・磯城郡川西町・北葛城郡河合町という地域の探訪をまとめたものを再録しご紹介します。 (再録理由は付記にて)

平端駅前には 「まちなか案内」板 が設置されています。

平端~池部の地域全体の地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

平端駅前に立ちまず目にとまったのがこのお堂。

平端駅前に立ちまず目にとまったのがこのお堂。近づいてみると、 「会ヶ峯道慈地蔵」という地蔵堂 です。お堂の正面に和讃の額が掛かっています。

お堂の格子扉越しに拝見すると、 小ぶりな彩色木彫像、地蔵石仏、「會ヶ峯道慈律師長老位」と刻された五輪塔 が安置されています。

調べて見ると、 道慈律師は、遣唐船で入唐し、長安の西明寺にて16年間学んだ後に帰国。西明寺に模して南都大安寺の伽藍の造営を勾当し、「続日本紀」の編纂にも携わった人 だそうです。 (資料1)

「まちなか案内板」を部分拡大して見ました。 現在位置が集合場所 。ここから赤丸白数字の6番→4番→3番→5番→2番という形で巡って行くことになります。

電柱には 「里の道WALK4」 として、 「筒井順慶歴史公園」という案内標識 が出ています。まずは、筒井順慶墓のあるところに向かいます。線路の反対側北西方向です。

筒井順慶歴史公園の全景と標識

筒井順慶歴史公園の全景と標識

道路から整備された公園の中のこの通路を歩み、左折してさらに通路を進むことになります。

筒井順慶の墓には「五輪塔覆堂 (おおいどう) 」という建物が建てられています。筒井順慶廟所です 。

桁行1間、梁間1間の「宝形造」の建物

覆堂の中に、筒井順慶の五輪塔の墓が安置されています。

地覆石の上に、上部に蓮弁の彫られた切石が1段設けられ、五輪塔がのせられています。花崗岩製で高さは約152cm、内、五輪塔部分の高さは115cmだそうです。

方形の地輪の側面・正面には 中央に梵字(発心門)が刻され、その右側に「順慶陽舜房法印」「三十六歳」(右脇)「子時入滅」(左脇)、左側には「天正十二季甲申八月十一日」の銘文が彫られています。

こちらは 五輪塔の背面 、つまり西側から見たところです。 地輪の側面には、四門の残りである西の菩提門、南の修行門、北の般若門の梵字が彫られ、地輪の上、水輪・火輪・風輪・空輪に対応する梵字がそれぞれ薬研彫りで刻されています 。上部の空・風輪は一石で造られています。水輪は円球ではなくて壺形で笠石(火輪)の一辺よりも少し大きいという特徴があります。 五輪塔の位置は当初のままと推測されているのです。 (資料2)

順慶は羽柴秀吉と織田信雄との不和の折、秀吉方につき、天正12年3月近江に出陣し、4月には秀吉軍とともに伊勢松ヶ崎城を攻略。その後尾張、近江日野付近にも出陣したのですが、8月に郡山城で亡くなったそうです。遺骸はその夜の内に南都の円証寺に葬られます。しばらくその死は伏せられ、養子の定次が後を継ぎ、10月9日に大坂で秀吉にその旨報告して後に、葬儀が10月16日に行われるのです。そして遺骸は長安寺に改葬されたのです。母尊栄の願による葬儀ともいわれています。 長安寺は今はこの地の町名に残るだけ のようです。 (資料2・3、説明板)

五輪塔の右斜め後の灯籠には天正13年銘があり、順慶の1周忌に寄進されたもの。

五輪塔の前、左右の灯籠は天保2年銘があり、順慶の250年忌に寄進されたもの。

さて、五輪塔覆屋の構造のご紹介です。 この建物は露盤銘から天正12年(1548)に建てられたことが判明している そうです。 (資料2)

柱の上部には頭貫が通され、先端の木鼻はシンプルな形です。桃山期の木鼻を見る一基準になりますね。頭貫とその下の内法長押 (うちのりなげし) の間は各面すべてが 連子窓 になっています。そして各面の中央に斗束が入れられているのですが、正面だけに装飾的な彫刻が施された 「簑束 (みのつか) 」の様式 を取り入れています。これは 鎌倉末期に現れる様式 だとか。他の三面は装飾のない間斗束です。

四隅の柱が円柱です。上部に前記の内法長押、下部には正面を除き、腰長押が外側に回されています。長押は、柱面に釘付した横木のことです。 この覆屋の連子は方形の木を45度に置いている ことがお解りになるでしょう。 鎌倉時代以降は、一般的には尖った頂点を外に出した三角形の木を用いる方向に なるそうです。軒は疎垂木 (まばらたるき) の配置をとっています。正面以外の側面は頭の間に2本の貫を横にわたして板塔婆の形の柵にしているという特徴があります。 (資料2)

この後、再び近鉄橿原線の西側に戻り、

慈雲山来迎寺(浄土宗)

船墓山融通寺(融通念佛宗)

の前を通過して、

船墓山融通寺(融通念佛宗)

の前を通過して、  「額按寺墓地と石造五輪塔」

を訪れます。

「額按寺墓地と石造五輪塔」

を訪れます。ここは額安寺境内の北側の丘陵の一画で 「額安寺墓地」 があります。

墓地全景はこんな感じです。

左側・南東の部分に代々の住職墓があり、その 北方向つまり墓地の西辺にそって、5基の石造五輪塔が並び、北辺に回り込んで3基の五輪塔そして、東辺に回り込んで1基の五輪塔、小型地蔵菩薩像と大型地蔵菩薩像並んでいます。

西辺の左端にある大型五輪塔は発掘調査の結果、 「忍性上人の塔」 と判明したのです。

鎌倉時代に寺勢が衰えていた 額安寺を再興したのが良観坊忍性上人 だったそうです。 この五輪塔がここにある8基の中で最大のものです。

「忍性は建保5年(1217)に大和国城下郡屏風里(旧三宅村)に生まれ、16歳のとき額安寺で出家した。その翌年、東大寺戒壇院で受戒して、24歳で西大寺に入る。そして叡尊に師事し、師と一緒に律宗の復興、戒律復興に努める。一方では、貧者や病弱の人の社会事業にも尽力し、施薬、悲田院などの施設を造り、道路建設、架橋工事などの慈善事業に携わった。行基への崇敬を深めていた。この間、額安寺・西大寺・般若寺の諸寺で戒律復興に努めている。」 (資料2) という上人です。

忍性上人は布教のために関東に下り、 鎌倉に極楽寺を開山し、嘉元元年(1303)に極楽寺で入寂 。墓所は極楽寺の西方の山裾にあり五輪塔が建立されているのです。 遺命によって、遺骨が大和生駒の竹林寺とこの額安寺に分葬された のです。この額安寺の五輪塔の下から、上人の骨蔵容器が発掘により出土しています。石製外容器の中に銅鋳造瓶形骨蔵器が納められていたのだとか。その骨蔵器の胴部に忍性上人の舎利だと説明する銘文が刻まれていたのです。

額安寺五輪塔の西側約30mのところに 「額田部窯跡」 があります。国指定史跡です。

発掘された3基のうち 保存状況の良い西側の1基が、調査した状況で覆屋を設けて保存されている のです。あとの2基は埋め戻されたとか。覆屋の中を拝見しました。

平窯の構造は、焚口、燃焼室、焼成室、煙り出しからなるもの。 額田部窯跡は低い丘陵斜面を掘り下げた半地下式の平窯です 。

当日のレジュメから、この 平窯の説明 を引用します。これを読み、理解を深めました。

” ロストル式平窯 は、 燃焼室と焼成室の間に「隔壁」 を設けることが特徴で、焚口・燃焼室は焼成室より一段低い位置で、床は緩やかな傾斜をもたせている。「隔壁」を隔てた反対側に焼成室がある。焼成室の床は緩やかな傾斜をもち、かつ 数条の溝状の火道(ロストル) を設けている。 隔壁の下方には3~4個の通炎孔を設けており、その孔とロストル(分焔柱・火道)が繋がる構造 となっている。ロストルは焼成室の前後で20cm程の高低差がある。

燃焼室で燃える火炎は、隔壁の下方の狭い通炎孔を通り、燃焼室のロストル(分焔柱・火道)に勢いよく吹き出し、焼成室全体に火が回る構造となっている。

煙突は、焼成室の奥方の天井部分に設けることが多い 。平瓦などの焼成物は3条の堤が設けられており、堤にかけて火道の上に重ねて置き、焼成する。” (資料2)

この「額田部」で連想するのが「額田部皇女」(後の推古天皇)です。調べて見ると、やはり この丘陵地一帯が在地中小豪族の額田部氏の拠点でした 。額田部氏はこの「額田部丘陵を五世紀以来の本拠とし、六世紀頃に飼馬を以てヤマト王権に仕え、また額田部皇女の宮の運営・資養を担当する額田部の管理者として登場する」と論じられています。 (資料4)

額田部皇女は『日本書紀』を読むと、欽明天皇の子の一人です。欽明天皇は5人の妃を入れたと記されていて、その内の一人が蘇我大臣稲目宿禰の女(むすめ)・堅塩姫 (きたしひめ) なのです。堅塩姫は七男六女を生み、4人目として生まれ、2番目の皇女が額田部皇女です。大和の額田部湯坐連 (ぬかたべのゆえの・むらじ) に育てられたからこう称されたといわれています。 (資料5)

次に額安寺に向かいます。 この額安寺は額田寺から寺号を改めたものだったようです。

つづく

参照資料

1) 道慈律師 :「南都大安寺」

2) REC講座「奈良盆地の中央低地部の巨大古墳と寺院と神社」当日配布のレジュメ

(講師:龍谷大学名誉教授 岡﨑普明氏作成)

3) 筒井順慶 :「大和郡山市」

4) 額田部氏の研究 畿内中小豪族の歴史 [論文要旨] 森 公章氏

5) 『全現代語訳 日本書紀 下』 宇治谷 孟訳 講談社学術文庫 p12-13,p86

阿蘇凝灰岩製石棺と大和王権備考・額田部氏とは ② :「民俗学伝承ひろいあげ辞典」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

道慈 :ウィキペディア

筒井順慶 :ウィキペディア

筒井順慶 :「戦国武将 ゆかりの地を巡る」

筒井順慶歴史公園 筒井城跡 :「ならリビング.com」

筒井城 :「大和郡山市」

郡山城 :「大和郡山市」

大和郡山市額田部北町 浄土宗 慈雲山 来迎寺 :「View haloo」

大和郡山市額田部北町 融通念仏宗 船墓山 融通寺 :「View haloo」

額田部窯跡 :「大和郡山市」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -2 推古神社と古墳、額安寺ほか へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -3 島の山古墳・比売久波神社 へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -4 飛鳥川・曽我川・広瀬神社 へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -5 城山古墳、川合大塚山古墳、長林寺跡 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.