PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

細部においてはどの道を利用したのか覚えていませんので、大凡の行程を最初にまとめておきます。

地図で確認すると、 広瀬神社の入口から南西方向に向かい、「城山古墳」 をまず遠望します。

そこから更に南西方向に位置する 「川合大塚山古墳」 を探訪。そして県道5号線に出て、道路を南進し大字穴闇 (なぐら) にある 「長林寺跡」 を探訪して終了です。この後は、 近鉄田原本線の池部駅 まで歩き、現地解散です。

この行程の位置関係を地図(Mapion)でこちらでご確認ください。

川合大塚山古墳、城山古墳は、「川合大塚山古墳群」の中で大きさにおいて筆頭にくる2つの古墳 です。川合大塚山古墳がここでは最大で、次に城山古墳です。 ともに前方後円墳 。この古墳群は、前方後円墳3基、円墳4基、方墳1基の合計8基からなるようです。前方後円墳のあと一つは城山古墳からは西方向、大塚山古墳からは北西方向に位置しています。 (資料1)

川合大塚山古墳は、1956年(昭和31年)12月28日、周辺の古墳7基を含め「大塚山古墳群」として国の史跡に指定されています。 (資料2)

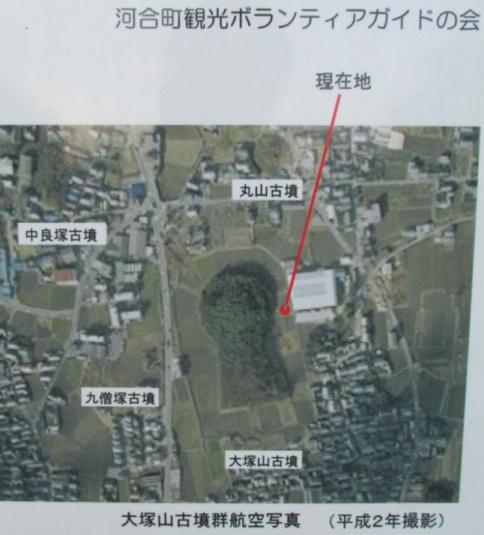

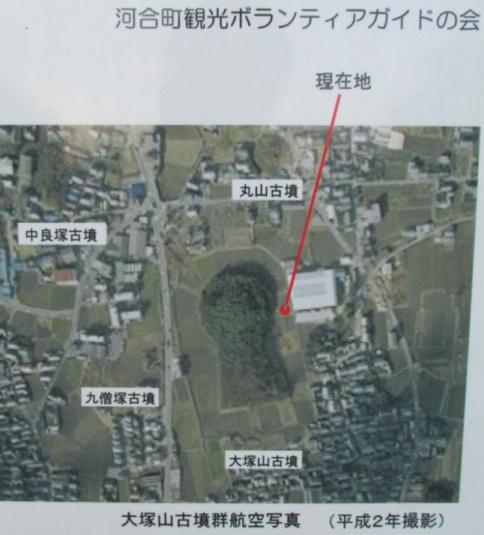

「大塚山古墳群位置図」 (後掲の説明板の部分拡大)

冒頭の景色は「城山古墳」の側面から遠望したもの です。この古墳の周濠部分は現在農地(水田)として利用されている状況ですが、周濠の様相を未だとどめています。周濠の幅は後円部側で約18m、前方部側で約20mだとか。ただ、各所で周濠から拡張して水田をひろげていて、形は崩れています。墳丘はかなり開墾されているようで、古墳の一部が現在も利用されているように感じました。古墳側に建物らしいものも見えるのです。

城山という地名から、中世にはこの古墳の場所が城館の場所として利用されていたのかもしれません。

川合大塚山古墳に移動する時に、 城山古墳を眺めた景色 。

城山古墳の全長は約110m 、後円部径は約60m、前方部端の一辺は約73m、後円部の高さは約10m、前方部の高さは10m。埋葬施設は不明。葺石・円筒埴輪は存在したそうです。 (資料1)

大塚山古墳群で最後に造られた古墳で、5世紀末から6世紀初頭の築造と考えられ、また墳丘は3段築成 (資料2)

川合大塚古墳の全景

右側が後円部で、左側が前方部 になります。 古墳の東側面を眺めている状態 です。

墳丘長は197m 、後円部径は約108m、前方部端の1辺は約110m、後円部の高さは15.8m、前方部の高さは16.4m。周濠は現在農地になっていますが、その幅は前方部北側で35m、後円部南側で39mという規模です。 墳丘は3段築成 (資料1)

「遺物は、円筒埴輪・朝顔形埴輪・家形埴輪の円柱部分に小型の盾を付けたもの・盾形埴輪・蓋形埴輪・須恵器模倣土師器など。」 (資料2)

周濠の縁に鉄製角柱標識 が立っていますが、古墳名を示す文字も見づらくなっています。 この古墳を訪れるメリットは古墳に入り、墳丘の上を歩けることです。墳丘上までは道が作られています 。

周濠を横断する畦道があり、畦道の中間に説明板が立っています。

説明板

説明板

畦道から古墳の中へ。墳丘を登る坂道に続いていきます。

中世には、この古墳の場所に、吉田山城守義長の河合城が築かれていたそうです。

最初に前方部に登りました 。現在は墳丘上に竹林と樹木が混在しています。

前方部の中央にはこの記念碑が建てられています。

前方部の中央にはこの記念碑が建てられています。

この近辺で明治40年(1907)に大演習が行われ、この古墳の前方部が明治天皇の野立所が置かれたのだとか。当時は見張らしのよい丘があるという位の意識だったのでしょうね。

中世には城として使われた場所ですので。

前方部から後円部に移動します。

前方部から後円部に移動します。

参加者が一列になって墳丘を下って行くところから、少しは高さを感じていただけるかもしれません。

後円部の中央には、画像にあるように、 石仏一体と前面に文字「杉守龍王」と刻した角柱 が立っています。なぜ、これらがあるのかは不詳です。

竹林と樹木が茂っていて、墳丘上からの眺望は無理ですので、後は古墳を下るのみ。

長林寺跡への移動で、前方部側を回り込んで撮った景色です。

現在はこの 「素戔嗚 (すさのお) 神社」のある場所が「長林寺跡」 なのです。

長林寺は聖徳太子の建立と伝えられています 。発掘調査により、 斑鳩にある法起寺と同じ伽藍配置 であることがわかったそうです。ここから 「長倉寺瓦」銘のある瓦が出土した ことから、古代には長倉寺と呼ばれていたことがわかったのです。そこで、 現在の穴闇 (なぐら) という地名は、長倉の転訛だと考えられているようです 。 (資料3)

鳥居をくぐって境内に入ったところの右側に「金堂跡」の標識があります。今は礎石らしい石が点在するだけです。

その傍に写真の説明板があります。

講堂側に点在する礎石

神社の近くにある「長林寺」の山門。屋根の鬼瓦がおもしろい。

門には、「聖徳太子御遺跡」と墨書された扁額が掛けられています。

「現在の長林寺は正徳4年(1714)に矢田村(現・大和郡山市矢田)の古篆和尚 (こてんおしょう) が再興したもので、本堂は文久元年(1861)ころの建造とみられる」ものだそうです。それも 観音堂(本堂)が残るだけ といいます。 黄檗宗の寺 。 (資料4)

池部駅に向かう道の途中でみた 地蔵石仏群

この道路標識で距離感がおわかりいただけることでしょう。

今回の探訪は池部駅に到着して終了となりました。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) REC講座「奈良盆地の中央低地部の巨大古墳と寺院と神社」 当日配布のレジュメ

(講師:龍谷大学名誉教授 岡﨑普明氏作成)

2) 古墳 :「河合町)

3) 河合町北東部の文化財案内 河合町

4) 長林寺 :「ええ古都なら」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

「町を彩る数々の文化財」 河合町

川合大塚山古墳群表採埴輪の検討 村瀬 陸氏 博物館紀要-第20号

長林寺の軒丸瓦 手塚山大学

最初のページに「西日本の法隆寺式瓦の一様相」として写真・文での紹介あり。

池部駅 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -1 筒井順慶五輪塔・額安寺五輪塔・額田部窯跡 へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -2 推古神社と古墳、額安寺ほか へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -3 島の山古墳・比売久波神社 へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -4 飛鳥川・曽我川・広瀬神社 へ

細部においてはどの道を利用したのか覚えていませんので、大凡の行程を最初にまとめておきます。

地図で確認すると、 広瀬神社の入口から南西方向に向かい、「城山古墳」 をまず遠望します。

そこから更に南西方向に位置する 「川合大塚山古墳」 を探訪。そして県道5号線に出て、道路を南進し大字穴闇 (なぐら) にある 「長林寺跡」 を探訪して終了です。この後は、 近鉄田原本線の池部駅 まで歩き、現地解散です。

この行程の位置関係を地図(Mapion)でこちらでご確認ください。

川合大塚山古墳、城山古墳は、「川合大塚山古墳群」の中で大きさにおいて筆頭にくる2つの古墳 です。川合大塚山古墳がここでは最大で、次に城山古墳です。 ともに前方後円墳 。この古墳群は、前方後円墳3基、円墳4基、方墳1基の合計8基からなるようです。前方後円墳のあと一つは城山古墳からは西方向、大塚山古墳からは北西方向に位置しています。 (資料1)

川合大塚山古墳は、1956年(昭和31年)12月28日、周辺の古墳7基を含め「大塚山古墳群」として国の史跡に指定されています。 (資料2)

「大塚山古墳群位置図」 (後掲の説明板の部分拡大)

冒頭の景色は「城山古墳」の側面から遠望したもの です。この古墳の周濠部分は現在農地(水田)として利用されている状況ですが、周濠の様相を未だとどめています。周濠の幅は後円部側で約18m、前方部側で約20mだとか。ただ、各所で周濠から拡張して水田をひろげていて、形は崩れています。墳丘はかなり開墾されているようで、古墳の一部が現在も利用されているように感じました。古墳側に建物らしいものも見えるのです。

城山という地名から、中世にはこの古墳の場所が城館の場所として利用されていたのかもしれません。

川合大塚山古墳に移動する時に、 城山古墳を眺めた景色 。

城山古墳の全長は約110m 、後円部径は約60m、前方部端の一辺は約73m、後円部の高さは約10m、前方部の高さは10m。埋葬施設は不明。葺石・円筒埴輪は存在したそうです。 (資料1)

大塚山古墳群で最後に造られた古墳で、5世紀末から6世紀初頭の築造と考えられ、また墳丘は3段築成 (資料2)

川合大塚古墳の全景

右側が後円部で、左側が前方部 になります。 古墳の東側面を眺めている状態 です。

墳丘長は197m 、後円部径は約108m、前方部端の1辺は約110m、後円部の高さは15.8m、前方部の高さは16.4m。周濠は現在農地になっていますが、その幅は前方部北側で35m、後円部南側で39mという規模です。 墳丘は3段築成 (資料1)

「遺物は、円筒埴輪・朝顔形埴輪・家形埴輪の円柱部分に小型の盾を付けたもの・盾形埴輪・蓋形埴輪・須恵器模倣土師器など。」 (資料2)

周濠の縁に鉄製角柱標識 が立っていますが、古墳名を示す文字も見づらくなっています。 この古墳を訪れるメリットは古墳に入り、墳丘の上を歩けることです。墳丘上までは道が作られています 。

周濠を横断する畦道があり、畦道の中間に説明板が立っています。

説明板

説明板

畦道から古墳の中へ。墳丘を登る坂道に続いていきます。

中世には、この古墳の場所に、吉田山城守義長の河合城が築かれていたそうです。

最初に前方部に登りました 。現在は墳丘上に竹林と樹木が混在しています。

前方部の中央にはこの記念碑が建てられています。

前方部の中央にはこの記念碑が建てられています。

この近辺で明治40年(1907)に大演習が行われ、この古墳の前方部が明治天皇の野立所が置かれたのだとか。当時は見張らしのよい丘があるという位の意識だったのでしょうね。

中世には城として使われた場所ですので。

前方部から後円部に移動します。

前方部から後円部に移動します。

参加者が一列になって墳丘を下って行くところから、少しは高さを感じていただけるかもしれません。

後円部の中央には、画像にあるように、 石仏一体と前面に文字「杉守龍王」と刻した角柱 が立っています。なぜ、これらがあるのかは不詳です。

竹林と樹木が茂っていて、墳丘上からの眺望は無理ですので、後は古墳を下るのみ。

長林寺跡への移動で、前方部側を回り込んで撮った景色です。

現在はこの 「素戔嗚 (すさのお) 神社」のある場所が「長林寺跡」 なのです。

長林寺は聖徳太子の建立と伝えられています 。発掘調査により、 斑鳩にある法起寺と同じ伽藍配置 であることがわかったそうです。ここから 「長倉寺瓦」銘のある瓦が出土した ことから、古代には長倉寺と呼ばれていたことがわかったのです。そこで、 現在の穴闇 (なぐら) という地名は、長倉の転訛だと考えられているようです 。 (資料3)

鳥居をくぐって境内に入ったところの右側に「金堂跡」の標識があります。今は礎石らしい石が点在するだけです。

その傍に写真の説明板があります。

講堂側に点在する礎石

神社の近くにある「長林寺」の山門。屋根の鬼瓦がおもしろい。

門には、「聖徳太子御遺跡」と墨書された扁額が掛けられています。

「現在の長林寺は正徳4年(1714)に矢田村(現・大和郡山市矢田)の古篆和尚 (こてんおしょう) が再興したもので、本堂は文久元年(1861)ころの建造とみられる」ものだそうです。それも 観音堂(本堂)が残るだけ といいます。 黄檗宗の寺 。 (資料4)

池部駅に向かう道の途中でみた 地蔵石仏群

この道路標識で距離感がおわかりいただけることでしょう。

今回の探訪は池部駅に到着して終了となりました。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) REC講座「奈良盆地の中央低地部の巨大古墳と寺院と神社」 当日配布のレジュメ

(講師:龍谷大学名誉教授 岡﨑普明氏作成)

2) 古墳 :「河合町)

3) 河合町北東部の文化財案内 河合町

4) 長林寺 :「ええ古都なら」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

「町を彩る数々の文化財」 河合町

川合大塚山古墳群表採埴輪の検討 村瀬 陸氏 博物館紀要-第20号

長林寺の軒丸瓦 手塚山大学

最初のページに「西日本の法隆寺式瓦の一様相」として写真・文での紹介あり。

池部駅 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -1 筒井順慶五輪塔・額安寺五輪塔・額田部窯跡 へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -2 推古神社と古墳、額安寺ほか へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -3 島の山古墳・比売久波神社 へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -4 飛鳥川・曽我川・広瀬神社 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.