PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

額安寺から西に向かいます 。途中で数多くの小石仏を納めたお堂を見ながら、 県道108号線 に向かいます。この県道は 大和郡山市が開発した昭和工業団地への幹線道路 です。 その路線上に「額田部狐塚古墳」が存在していたのです。

108号線の北方向を眺めてズームアップしたもの。 道路が坂道となって高くなる辺りが古墳のある場所 という説明でした。

前回ご紹介した 「額田寺伽藍並条理図」にはこの狐塚古墳が周濠を持つ前方後円墳状に描かれています 。昭和41年(1966)1月~2月の発掘調査によると、古墳の周濠は空濠だったようです。 (資料1)

今回は108号線を昭和工業団地に向かって南下し、 「板屋ヶ瀬橋」

この橋付近で佐保川が初瀬川と合流し、地図に大和川と明記されることになります 。

堤防には「一級河川 大和川」の標識が建てられています。さらに結崎工業団地の交差点へと向かいます。 盆地内の河川が徐々に合流していくこの辺りが、奈良盆地でも一番標高が低い地域だとか。

今回のご紹介範囲は、こちらの地図(Mapion)をご覧ください。

結崎工業団地の交差点を右折し、寺川に架かる橋を渡ります。この辺りは大字梅戸と大字唐院が隣り合うところです。梅戸は寺川に沿って南へ広がり、これから向かう「島の山古墳」の東側になります。梅戸と唐院の境界あたりをさらに南下します。

梅戸体育館の近くでこの地域の案内地図(現在位置と表記あり)を目にしました 。かなり傷みが出てている地図ですが、部分拡大して引用します。

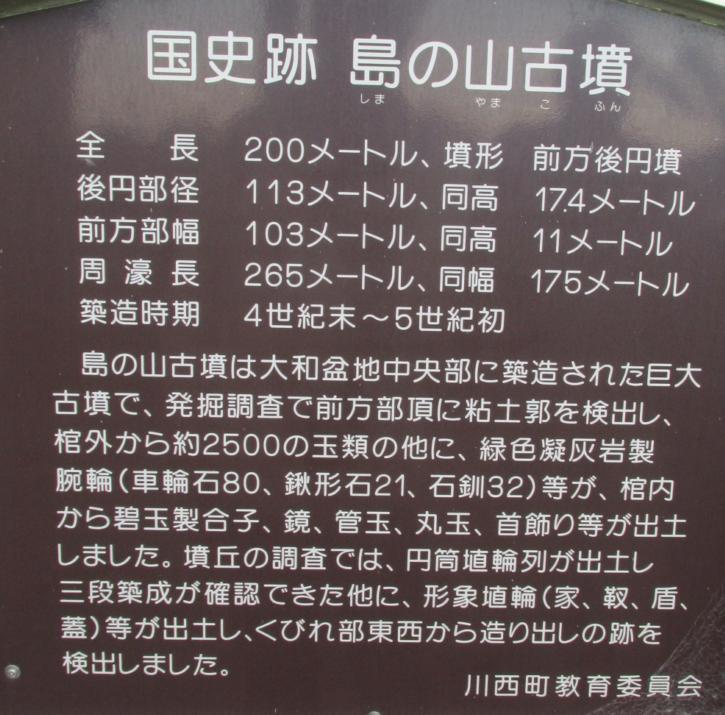

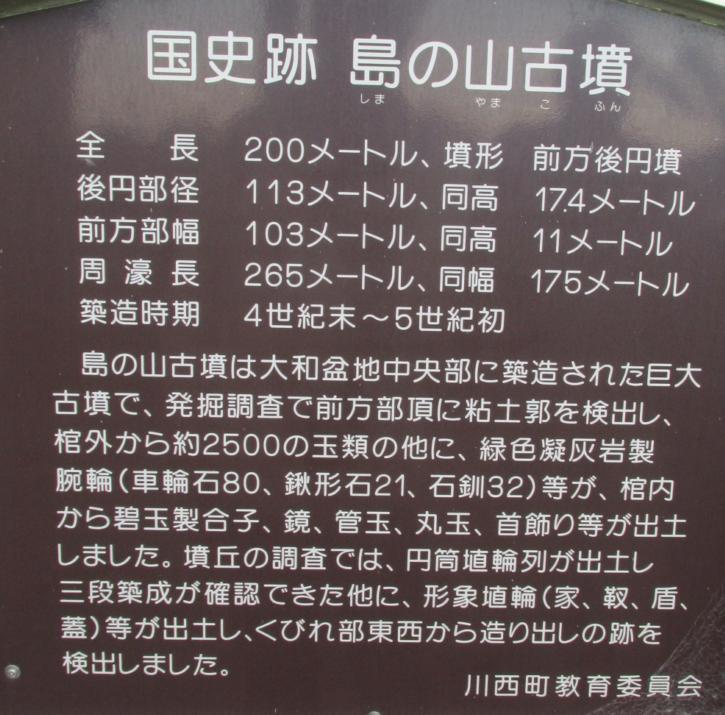

「島の山古墳」

「島の山古墳」

寺川と飛鳥川に挟まれた地域に位置し、ここは東南から西北にかけての微高地(標高約48m)になるそうです。 古墳の主軸は河川の方向とほぼ同じ方向になる前方後円墳です 。

周濠(上段画像)の左側に沿った道路から回り込んで行きます。この景色の正面に見える家並みが次の画像です。

周濠のこの辺りで、興味深いことに 周濠の中に建物が張り出した構造の家を見かけました 。

周濠沿いの道を右折すると 「薬師如来石仏」といくつかの石仏が祀られた小堂 があります。

「島の山 唐院」と刻した自然石の石標 もあります。 梅戸地区から唐院地区に入った ということでしょう。

さらに 「東口地蔵尊」の覆屋 があります。ここには 「征清従軍紀念碑」 が建てられています。この銘文の碑も私は初めて見るものです。推古神社の「征露」との対比で考えると、 こちらは日清戦争における清国という意味でしょうね。

道路を右折して さらに周濠を回り込む道が式内社「比売久波神社」への参道 になっています。石の鳥居が道路から少し奥まって建てられています。

参道を歩きながら、右手に眺めた「島の山古墳」

こちら側に、古墳の概略を説明する駒札があります。周濠の幅だけを見ると、35m~40mです。 周濠の外形はほぼ馬蹄形です。

当日の資料によると、1995~2000年に数次に及ぶ発掘調査が行われているそうです。調査の結果、埋葬施設は後円部と前方部の2基が存在しており、 後円部の埋葬施設は竪穴式石室 で、盗掘者の侵入と遺物の多くが持ち出された形跡があったようです。

一方、 前方部は墳頂部に粘土槨 が設けられ、 その槨の中央部にコウヤマキ製の割竹形木棺 が納められていたそうです。

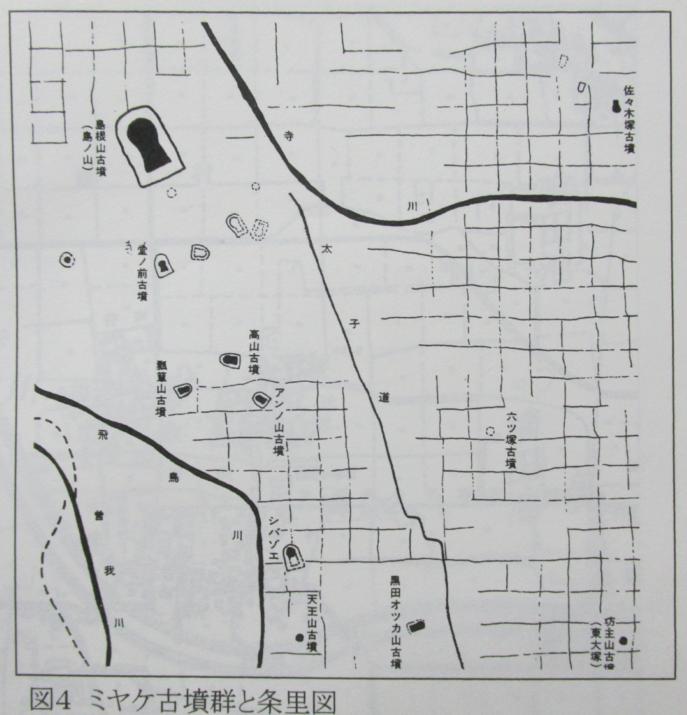

島の山古墳は、飛鳥川と寺川に囲まれた地域に存在する 「ミヤケ古墳群」の中に存在します 。 その中で最も古い古墳のようです。 (資料1)

関心の波紋を広げて、ネット検索をしてみると、平成15年度からの史跡整備に伴う調査の3年目の発掘調査結果概要の資料が公開されています。平成17年度における通算第10次発掘調査の公表資料と理解しました。ここでは、たとえば 後円部葺石西側より 、祭祀に関わる行為に使用された可能性が高い 植物製の篭 が出土したそうです。これは非常に希な例だとか。この第10次発掘調査で、墳丘の南限の確認、西側の墳丘裾ラインの解明がほぼできたと言われています。図版9として 「墳丘裾ライン復元想定図」 が発表されています。

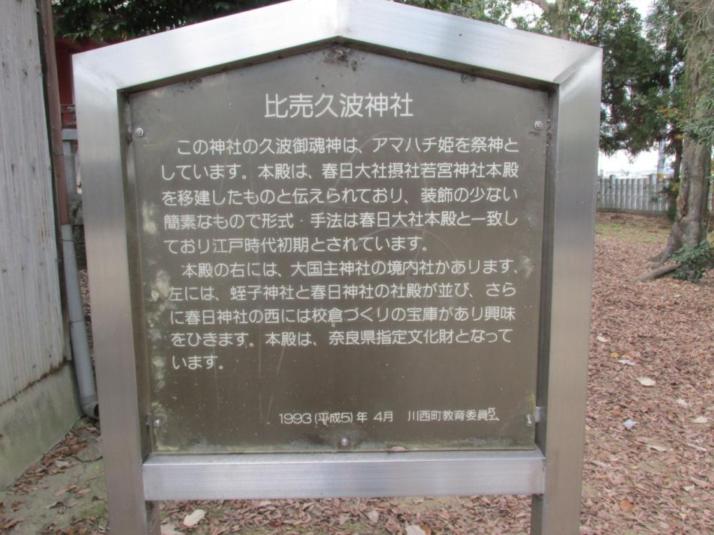

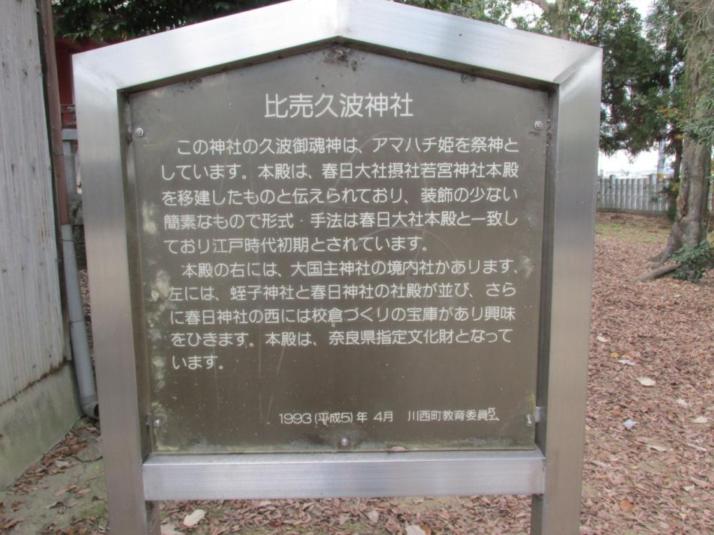

周濠に沿った参道を進むと、 「比売久波 (ひめくわ) 神社」 の境内が見えます。

「売」は「賣」という漢字が正式ですが、一般的には地図も含めて当用漢字で表記されているようです。

道路を挟んで周濠・古墳が隣り合っています。

拝殿前の狛犬 近年の奉献像ですね。阿吽形の口許紅く・・・・睨んでいます。

「本殿」

「本殿」

。

御神体は「桑の葉」であったと伝えられ、 養蚕・絹織物と関わりのある神社 とされています。社名は蚕桑(ヒメクワ)を意味するという説明もあります。 大字結崎の糸井神社と関連する神社とも考えられている ようです。

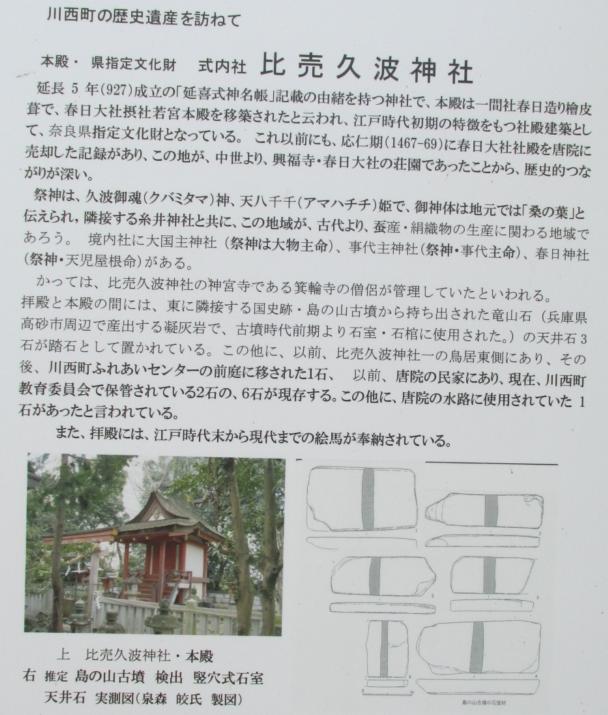

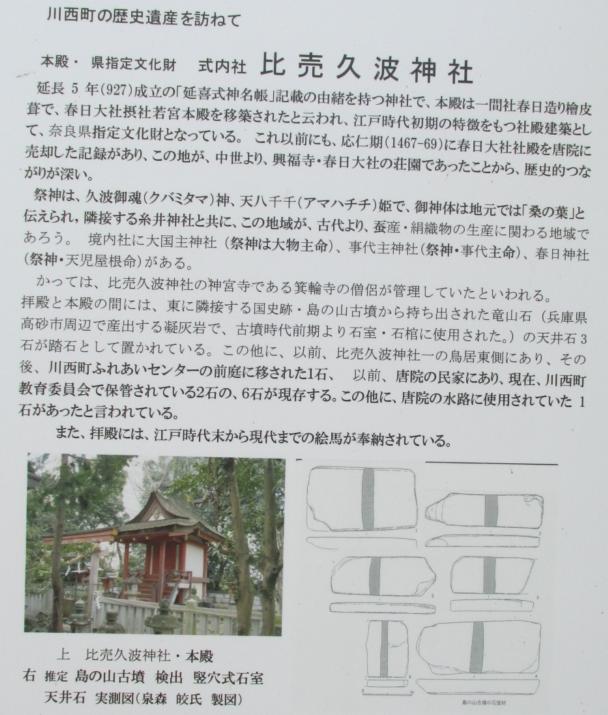

「延喜式神名帳」に記載される式内社。一間社春日造り檜皮葺で、春日大社の摂社若宮神社の本殿を移築したとされています。江戸時代初期の特徴を持つ社殿建築のようです。奈良県指定文化財です。 (説明板参照)

拝殿と本殿の間に置かれた 踏石

この石が、なんと島の山古墳から持ち出された竜山石の天井石なのだそうです。

竜山石とは兵庫県高砂市周辺で産出する凝灰岩。高砂市付近から運び込まれた石が後円部の竪穴式石室の天井石に使われていたことになります。一方で、石棺材として使われていたという見解もあるそうです。 (資料1、説明板)

境内で見た範囲をご紹介しておきましょう。

「百度石」 と彫られた石柱が立っています。そこからすこし西方向に、石柱の玉垣を設けられた 「遙拝所」 (右)が設置されています。

境内の一画に箕輪寺というこの神社の神宮寺があったようです 。「平成9年の冬に強風によって本堂が倒壊し、現在は基壇と礎石が残るのみ」 (資料3) となったようです。事後にネット検索して、そのことを知りました。当日はその場所まで境内を探訪する時間がありませんでしたので、後日に知った次第です。

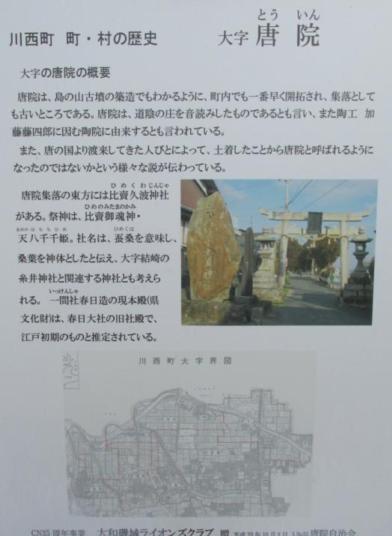

神社の近くで、この説明板を見ました。

大字「唐院」の名称の由来が考察されています。

*道陰の庄を音読みしたとみる説

*陶工 加藤藤四郎に因む陶院に由来するとみる説

*唐の国より渡来してきた人々が土着したことから唐院と呼ばれるのではという説

など諸説あるようです。

巨大古墳は築造技術を要するもの。その傍の神社の社名・比売久波(ひめくわ=蚕桑・ヒメクワ)が近くの糸井神社とも関連する可能性が高く、それらの祭神が養蚕・絹織物との関連を想起するなら、ここにもそれを可能にした技術力が絡んできます。さらにこの地が唐院と称されるということを重ねていけば、比売久波神社の存在から、 「5~6世紀のミヤケ経営において、開発を担当した渡来人との関係で捉えようとする考えがある」 (資料1) という説明も首肯できます。

グーグルアースの写真で見ると、前方墳側に周濠を横切り外部と繋がる細い道がはっきりと見えます。墳丘が畑や果樹園に明治時代までは利用されていたことがあるようです。現在は発掘調査にだけ利用されているのでしょう。

いずれにしても、被葬者について諸説あるのですが、謎のままに留まるようです。

飛鳥川と寺川に挟まれた地にありそれらの川は大和川に繋がっています。また、 島の山古墳の東側、寺川より南側に太子道が通っている のです。聖徳太子が飛鳥と斑鳩の往復に利用したといわれる太子道です。

交通の要衝地に造られた巨大な古墳、被葬者はやはり相当な実力・勢力を持っていた人物 だったのでしょう。古代へのロマンを抱かせる対象がこの地にも眠っています。

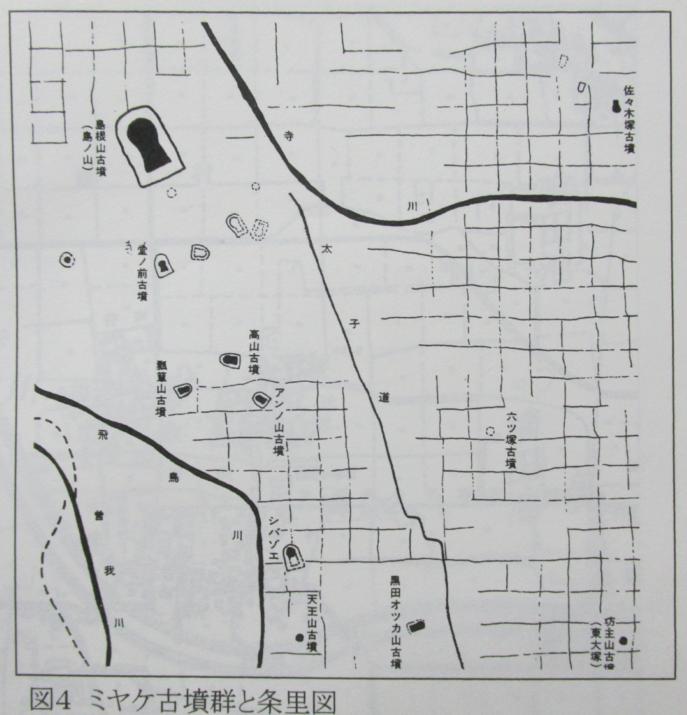

当日の講座資料からの引用図 (資料1)

島の山古墳のあるミヤケ古墳群。その中で島の山古墳の群を抜く巨大さ。周囲の河川と太子道。古代の交通の要衝地となる重要な場所の一つだったことが一目瞭然です。

百聞よりも現場の一見。一度現地に足を運んでみてください。

残念ながら古墳は周濠の外側から眺めるだけになりますが・・・・。

つづく

参照資料

1) REC講座「奈良盆地の中央低地部の巨大古墳と寺院と神社」 当日配布のレジュメ

(講師:龍谷大学名誉教授 岡﨑普明氏作成)

2) 島の山古墳第10次発掘調査について 川西教育委員会

3) 箕輪寺跡 :「奈良の名所・古跡」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

石の文化を創り続ける「竜山石」 :「兵庫の山々 山頂の岩石」

「倭屯倉の古墳群」 案内 安原貴之氏 :「奈良県立橿原考古学研究所友史会」

太子道 → 法隆寺街道 :ウィキペディア

糸井神社 :「戸原のトップページ」

糸井神社 :「神奈備にようこそ」

陶祖 藤四郎 :「陶祖800年祭」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -1 筒井順慶五輪塔・額安寺五輪塔・額田部窯跡 へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -2 推古神社と古墳、額安寺ほか へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -4 飛鳥川・曽我川・広瀬神社 へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -5 城山古墳、川合大塚山古墳、長林寺跡 へ

額安寺から西に向かいます 。途中で数多くの小石仏を納めたお堂を見ながら、 県道108号線 に向かいます。この県道は 大和郡山市が開発した昭和工業団地への幹線道路 です。 その路線上に「額田部狐塚古墳」が存在していたのです。

108号線の北方向を眺めてズームアップしたもの。 道路が坂道となって高くなる辺りが古墳のある場所 という説明でした。

前回ご紹介した 「額田寺伽藍並条理図」にはこの狐塚古墳が周濠を持つ前方後円墳状に描かれています 。昭和41年(1966)1月~2月の発掘調査によると、古墳の周濠は空濠だったようです。 (資料1)

今回は108号線を昭和工業団地に向かって南下し、 「板屋ヶ瀬橋」

この橋付近で佐保川が初瀬川と合流し、地図に大和川と明記されることになります 。

堤防には「一級河川 大和川」の標識が建てられています。さらに結崎工業団地の交差点へと向かいます。 盆地内の河川が徐々に合流していくこの辺りが、奈良盆地でも一番標高が低い地域だとか。

今回のご紹介範囲は、こちらの地図(Mapion)をご覧ください。

結崎工業団地の交差点を右折し、寺川に架かる橋を渡ります。この辺りは大字梅戸と大字唐院が隣り合うところです。梅戸は寺川に沿って南へ広がり、これから向かう「島の山古墳」の東側になります。梅戸と唐院の境界あたりをさらに南下します。

梅戸体育館の近くでこの地域の案内地図(現在位置と表記あり)を目にしました 。かなり傷みが出てている地図ですが、部分拡大して引用します。

「島の山古墳」

「島の山古墳」

寺川と飛鳥川に挟まれた地域に位置し、ここは東南から西北にかけての微高地(標高約48m)になるそうです。 古墳の主軸は河川の方向とほぼ同じ方向になる前方後円墳です 。

周濠(上段画像)の左側に沿った道路から回り込んで行きます。この景色の正面に見える家並みが次の画像です。

周濠のこの辺りで、興味深いことに 周濠の中に建物が張り出した構造の家を見かけました 。

周濠沿いの道を右折すると 「薬師如来石仏」といくつかの石仏が祀られた小堂 があります。

「島の山 唐院」と刻した自然石の石標 もあります。 梅戸地区から唐院地区に入った ということでしょう。

さらに 「東口地蔵尊」の覆屋 があります。ここには 「征清従軍紀念碑」 が建てられています。この銘文の碑も私は初めて見るものです。推古神社の「征露」との対比で考えると、 こちらは日清戦争における清国という意味でしょうね。

道路を右折して さらに周濠を回り込む道が式内社「比売久波神社」への参道 になっています。石の鳥居が道路から少し奥まって建てられています。

参道を歩きながら、右手に眺めた「島の山古墳」

こちら側に、古墳の概略を説明する駒札があります。周濠の幅だけを見ると、35m~40mです。 周濠の外形はほぼ馬蹄形です。

当日の資料によると、1995~2000年に数次に及ぶ発掘調査が行われているそうです。調査の結果、埋葬施設は後円部と前方部の2基が存在しており、 後円部の埋葬施設は竪穴式石室 で、盗掘者の侵入と遺物の多くが持ち出された形跡があったようです。

一方、 前方部は墳頂部に粘土槨 が設けられ、 その槨の中央部にコウヤマキ製の割竹形木棺 が納められていたそうです。

島の山古墳は、飛鳥川と寺川に囲まれた地域に存在する 「ミヤケ古墳群」の中に存在します 。 その中で最も古い古墳のようです。 (資料1)

関心の波紋を広げて、ネット検索をしてみると、平成15年度からの史跡整備に伴う調査の3年目の発掘調査結果概要の資料が公開されています。平成17年度における通算第10次発掘調査の公表資料と理解しました。ここでは、たとえば 後円部葺石西側より 、祭祀に関わる行為に使用された可能性が高い 植物製の篭 が出土したそうです。これは非常に希な例だとか。この第10次発掘調査で、墳丘の南限の確認、西側の墳丘裾ラインの解明がほぼできたと言われています。図版9として 「墳丘裾ライン復元想定図」 が発表されています。

周濠に沿った参道を進むと、 「比売久波 (ひめくわ) 神社」 の境内が見えます。

「売」は「賣」という漢字が正式ですが、一般的には地図も含めて当用漢字で表記されているようです。

道路を挟んで周濠・古墳が隣り合っています。

拝殿前の狛犬 近年の奉献像ですね。阿吽形の口許紅く・・・・睨んでいます。

「本殿」

「本殿」

。

御神体は「桑の葉」であったと伝えられ、 養蚕・絹織物と関わりのある神社 とされています。社名は蚕桑(ヒメクワ)を意味するという説明もあります。 大字結崎の糸井神社と関連する神社とも考えられている ようです。

「延喜式神名帳」に記載される式内社。一間社春日造り檜皮葺で、春日大社の摂社若宮神社の本殿を移築したとされています。江戸時代初期の特徴を持つ社殿建築のようです。奈良県指定文化財です。 (説明板参照)

拝殿と本殿の間に置かれた 踏石

この石が、なんと島の山古墳から持ち出された竜山石の天井石なのだそうです。

竜山石とは兵庫県高砂市周辺で産出する凝灰岩。高砂市付近から運び込まれた石が後円部の竪穴式石室の天井石に使われていたことになります。一方で、石棺材として使われていたという見解もあるそうです。 (資料1、説明板)

境内で見た範囲をご紹介しておきましょう。

「百度石」 と彫られた石柱が立っています。そこからすこし西方向に、石柱の玉垣を設けられた 「遙拝所」 (右)が設置されています。

境内の一画に箕輪寺というこの神社の神宮寺があったようです 。「平成9年の冬に強風によって本堂が倒壊し、現在は基壇と礎石が残るのみ」 (資料3) となったようです。事後にネット検索して、そのことを知りました。当日はその場所まで境内を探訪する時間がありませんでしたので、後日に知った次第です。

神社の近くで、この説明板を見ました。

大字「唐院」の名称の由来が考察されています。

*道陰の庄を音読みしたとみる説

*陶工 加藤藤四郎に因む陶院に由来するとみる説

*唐の国より渡来してきた人々が土着したことから唐院と呼ばれるのではという説

など諸説あるようです。

巨大古墳は築造技術を要するもの。その傍の神社の社名・比売久波(ひめくわ=蚕桑・ヒメクワ)が近くの糸井神社とも関連する可能性が高く、それらの祭神が養蚕・絹織物との関連を想起するなら、ここにもそれを可能にした技術力が絡んできます。さらにこの地が唐院と称されるということを重ねていけば、比売久波神社の存在から、 「5~6世紀のミヤケ経営において、開発を担当した渡来人との関係で捉えようとする考えがある」 (資料1) という説明も首肯できます。

グーグルアースの写真で見ると、前方墳側に周濠を横切り外部と繋がる細い道がはっきりと見えます。墳丘が畑や果樹園に明治時代までは利用されていたことがあるようです。現在は発掘調査にだけ利用されているのでしょう。

いずれにしても、被葬者について諸説あるのですが、謎のままに留まるようです。

飛鳥川と寺川に挟まれた地にありそれらの川は大和川に繋がっています。また、 島の山古墳の東側、寺川より南側に太子道が通っている のです。聖徳太子が飛鳥と斑鳩の往復に利用したといわれる太子道です。

交通の要衝地に造られた巨大な古墳、被葬者はやはり相当な実力・勢力を持っていた人物 だったのでしょう。古代へのロマンを抱かせる対象がこの地にも眠っています。

当日の講座資料からの引用図 (資料1)

島の山古墳のあるミヤケ古墳群。その中で島の山古墳の群を抜く巨大さ。周囲の河川と太子道。古代の交通の要衝地となる重要な場所の一つだったことが一目瞭然です。

百聞よりも現場の一見。一度現地に足を運んでみてください。

残念ながら古墳は周濠の外側から眺めるだけになりますが・・・・。

つづく

参照資料

1) REC講座「奈良盆地の中央低地部の巨大古墳と寺院と神社」 当日配布のレジュメ

(講師:龍谷大学名誉教授 岡﨑普明氏作成)

2) 島の山古墳第10次発掘調査について 川西教育委員会

3) 箕輪寺跡 :「奈良の名所・古跡」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

石の文化を創り続ける「竜山石」 :「兵庫の山々 山頂の岩石」

「倭屯倉の古墳群」 案内 安原貴之氏 :「奈良県立橿原考古学研究所友史会」

太子道 → 法隆寺街道 :ウィキペディア

糸井神社 :「戸原のトップページ」

糸井神社 :「神奈備にようこそ」

陶祖 藤四郎 :「陶祖800年祭」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -1 筒井順慶五輪塔・額安寺五輪塔・額田部窯跡 へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -2 推古神社と古墳、額安寺ほか へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -4 飛鳥川・曽我川・広瀬神社 へ

探訪 [再録] 奈良盆地(平端~池部)の史跡を巡る -5 城山古墳、川合大塚山古墳、長林寺跡 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.