PR

X

Comments

Calendar

カテゴリ: 趣味

私が写してきたセッコクは昨日載せましたので、

今日は相方が写してきたのを少しだけ載せます。

実はたくさん撮ってきたんですが、

知らないうちに私がカメラでセッコクを撮っている

写真ばかりだったのですべて没にしました。

太田宿中山道会館では企画展示として「江戸の千両箱展」を

開催中だったので観てきました。

江戸初期の千両箱と言えば江戸の大泥棒、鼠小僧次郎吉を

思い浮かべる方もいらっしゃると思います。

おおよそ15キログラムの千両箱を小脇に抱え、

屋根を飛び移ることは困難だったかもしれません。

実際私も持ってみましたが、とても重たかったです。

先ずは展示品の紹介をしたいと思います。

すべてガラスケースの中に展示されていました。

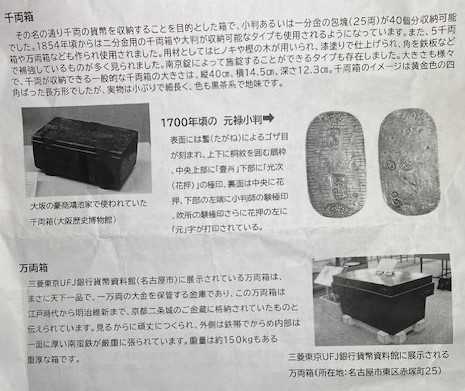

千両箱はその名の通り千両の貨幣を収納することを目的に作られ、

小判あるいは一分金の包塊(25両)が40個分収納可能でした。

1854年頃からは二分金用の千両箱や五千両箱や万両箱なども作られ使用されました。

用材としてはヒノキや樫の木が用いられ漆塗りで仕上げられ、

角を鉄板で補強し、南京錠で施錠するタイプもありました。

しかし実物は小ぶりで細長く、色も黒茶系で地味です。

銭箱は商家で用いた日常の銭入れ箱の事です。

上部には丸い穴や漏斗状のお金の落とし口を付け、

一度入れたら手で出せないようにして、

出すときは下の錠付きの引き出しを開けて使用しました。

用材はケヤキや樫の木など硬い木を用いましたが、

朴(ほお)や桐を用いたのもありました。

かけすずりばこ

室町時代に生まれた貴族の調度品でした。

持ち運びに便利な筆記道具箱でしたが、

江戸時代に商業が発達すると

硯箱と銭箱と帳箱を兼ね備えたものが出てきました。

上部に金入れ口とその下に鍵付き引き出しがあり

最下部には帳面を入れる引き出しがついています。

大阪の豪商鴻池家で使われていた千両箱は大阪歴史博物館に

万両箱は三菱東京UFJ銀行貨幣資料館(名古屋市)に展示されて

いることが資料に載っていました。

万両箱は江戸時代から明治維新まで京都二条城のご金蔵に

格納されていたと伝えられ重量150キログラムもあり

外側は鉄帯、内部は南蛮鉄が厳重に張られた重厚な箱だそうです。

(続く)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[趣味] カテゴリの最新記事

-

ウチョウラン展を観に 2024.06.16 コメント(7)

-

暖かい心がここに & 30年前の本を読み… 2024.06.12 コメント(16)

-

セッコクと山野草展を観てきました & 母… 2024.05.13 コメント(14)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.