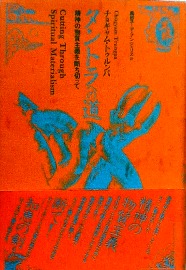

「タントラへの道」

精神の物質主義を断ち切って<1>

チョギャム・トゥルンパ 風砂子・デ・アンジェリス・訳 1981/10 めるくまーる社 原著 1973 Cutting Through Spritual Materialism

この本は

「虹の階梯」

とほぼ同時期にでている。現代における

カギュー派

の現代の活仏というと、このチョギャム・トゥルンパを思い出さないわけにはいかない。このブログでは漠然とチベットというキーワードで本を読んでいくのではなく、とりあえず、このカギュー派にすこしこだわってみようか、と想い始めた。

1939年、東チベットに生まれ、生後まもなくスルマン僧院の院長という伝統ある座に11代目トゥルンパとして就任する。44年、大修道院長に任命され、以後徹底した仏教教育を受けた。58年には、西洋の神学博士号に相当するキャルポンの学位を授けられている。翌年、ダライ・ラマから、インド・ダルハウジーの青年ラマ僧研修所の精神的アドバイザーに任命された。63年から67年まで、イギリスのオックスフォード大学に留学、比較宗教学、哲学、美術を修めた。

p4

大修道院長に任命されたとされるのが5歳の時。この本の講話をしたのが1970~71なので、著者31~32歳の時である。「精神の物質主義を断ち切って」というタイトルが斬新で、70年代の中盤には、星川淳(プラブッタ)訳で

「なまえのない新聞」

に連載されていたことがある。この本の「あとがき」で星川が「本書の出版のいきさつ」p316を書いている。翻訳を継いだのが風砂子・デ・アンジェリスである。彼女は、これ以降、単行本としての訳業はないようだが 、

「人間と自然」

などに寄稿しているようだ。この雑誌には星川の名前も見える。チュギャム・トゥルンパについて、

パンタ笛吹

が書いている

「グル巡り」

が面白い。

さて、この本だが、実際に再読してみると、95年以降の、チベット密教の内奥を大胆に公開している本が続出していて、それらの一部に目を通してきたこのブログとしては、むしろ、とても初歩的な入門書的なニュアンスでしかないことに気づく。どことなく、Oshoの同時期の、たとえば「存在の詩」などとの雰囲気が似ているのは、同じカギュー派の流れの中にある本だからなのか、あるいは、出版社や翻訳者たちのネットワークがあまりに近すぎているからなのか。

「虹の階梯」が旧来のアカデミズムの中から、人類学や宗教学としての探究として、登場してきたのに対して、この「タントラへの道」は、西欧のカウンター・カルチャーの先鋭的な部分から登場してきたといえる。日本社会への衝撃はどちらも同じほどに重いものであったが、この二つの流れは、そう容易に合流はしなかったように思える。むしろ、これらの二つの流れを、戯画化して合流してみせたのが、ある意味、麻原集団だった、といえなくもない。

チョギャム・トウルンパの講話は今読んでみると、当時のアメリカの雰囲気を色濃く表しており、仏教やチベット密教に対するの紹介のしかたは、神秘主義への触れ方など、31歳の青年が、ぶりぶり言わせている、という感じがしないでもない。晩年に派還俗し、1987年に47歳でなくなったという。彼には、他にも多数の訳本があるので、少しづつ読んでみようと思う。

沢西康史の翻訳

もある。

-

GATI チベット文化圏 2007.05.13

-

西蔵回廊 カイラス巡礼 2007.05.13

-

チベットの民話 2007.05.12

PR

Freepage List

Category

目次

(6)22番目のカテゴリー

(49)バック・ヤード

(108)osho@spiritual.earth

(108)mandala-integral

(108)agarta-david

(108)スピノザ

(108)環境心理学

(108)アンソロポロジー

(108)スピリット・オブ・エクスタシー

(108)マーケットプレイス

(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2

(108)チェロキー

(108)シンギュラリタリアン

(108)レムリア

(108)2nd ライフ

(108)ブッダ達の心理学1.0

(108)マルチチュード

(108)シンギュラリティ

(108)アガルタ

(108)ネットワーク社会と未来

(108)地球人スピリット

(108)ブログ・ジャーナリズム

(108)Comments