全2474件 (2474件中 1-50件目)

-

日本シリーズ…まずは一勝 (^へ^)v

まずは一勝!あと3つ!

2025年10月26日

-

CS突破! (^。^)v

よしよし!無事にCS突破!!!!

2025年10月18日

-

今年の彼岸花2025

子どもの送迎途中の写真(2025年9月29日)↑2025年9月30日の定点観測地点の写真↑今年も彼岸花の季節を迎えることが出来ました。上の写真は、9月29日に小学生を迎えに行く途中のものです。下の写真は、毎年定点観測している場所の9月30日の写真です。2024年9月30日の定点観測地点の写真↑昨年9月29日の彼岸花と比べると多少早めに(それでもとっくにお彼岸を過ぎているが)咲いています。かくなる上は、10月10日も観測に行かねば・・・

2025年10月02日

-

本日の屈辱・・・(-。-)

何とか、腹部に刺激を与えぬよう学童の送迎やら療育のサポートなどを再開しております。本日、小6男子、中2男子、中3女子、女子職員(30代)から誘われて、トランプゲームの「神経衰弱」をしました。こと「神経衰弱」に関しては、幼少の頃より人一倍気合を込めて、全集中で、いついかなる相手にも負けることを良しとせず、常に全身全霊で戦ってきました。甥っ子が幼い頃から、何度も挑んできたのをことごとく「圧勝」でねじ伏せ、悔し涙に暮れる姿にも情けをかけず、「負けて泣くなら金輪際挑むでない! もしくは、俺様に勝つことぢゃな!かっかっかっ。」その後は、再戦を挑んでくるときは「お手合わせ願います。」と頼み込むことで、負けたら負けたで「私が未熟でした。」という事を条件としてきました。その後もヤツが負け続ける事数年・・・ヤツが中3になった頃満を持して挑まれた時に「完膚なきまでに」やられました。「ワタシガ、ミジュクデシタ。」「モウイッカイ、オテアワセナガイマス。と言わされた時の屈辱たるや!そうしてやられてから十数年そう言えば、この間神経衰弱などやったことが無かった。ヤツ(甥っ子)は、雪辱に燃え、かなりの特訓をした上での「雪辱戦」だったのですが、本日の相手4人は、たまたま遊んでいた流れで軽い気持ちで俺様を誘ったのだし、神経衰弱なんぞは年に数回やる程度だろうし女子職員に至っては、数年ぶりだろう・・・さすがに、そんな軽い気持ちの今どきの小中生なんぞには負けぬであろう。ま、挨拶代わりに全力で「完膚なきまでに」叩いてやろう。「かむ太郎さ~ん、大人げない~!」と言われるのは承知の上で、「人生如何なる時も全力であるべし!」と教えてあげようぢゃないか・・・という心構えで対戦いたしました。負けました。(TへT)うんうん、俺様が携わる療育の成果でここまで出来るようになったか・・・うんうん。・・・と結論付けようにも「女子職員」は、どう説明する?

2025年09月18日

-

退院してきました。

昨日、退院してきました。2年2か月ぶりに、お腹周りに人工物が無い身体になりました。まだ傷口が塞がっていませんが、昨夜は、ひっさしぶりにうつ伏せで寝てみました。何だか落ち着く。

2025年09月17日

-

今年5回目の入院~第4日

昨年11月~今年1月にかけ51泊52日今年2月に2泊3日5月に1泊2日7月に12泊13日そして、今回・・・9月10日~6泊7日これが豪華旅行の日程ならば、どれほど楽しかろうか!今回の入院では、いよいよ「ハイブリッド」に見切りをつけ2年前に苦難の末に留置したカテーテルを抜去しました。まだ咳やくしゃみをしたり、しゃっくりをすると傷口に激痛が走ります。恐る恐る傷口の部分を見るとこの2年間苦楽を共にしたカテーテルが無くなって四六時中装着していた「カテーテル用ベルト」も無くなり自前の細胞のみで構築された腹部が存在します。留置⇒抜去で腹部は数か所に切った跡が残っています。結局は、2年(実質1年半)ほど「血液透析」の開始を遅らせることができた。というのがせめてもの成果です。その分、寿命も延びた・・・はず。それにしてもここの大病院はWIFIが完備されてなくて、1階のローソン、又はタリーズコーヒーのWIFI電波を借りてこうして投稿しております。以前は、時間制限がなかったのに、今は「1回1時間以内、1日5回まで」との事。術後の経過はまずまずで、当初の予定通り連休明けの9月16日には退院できそうです。傷口が完全に塞がれば、この2年間禁じられていた「市販の入浴剤を使ったお風呂」にも入れるし、(この2年間はシャワーもしくは薬用の消毒剤を入れての入浴のみ)あきらめていた「温泉」にも行くことが出来る!温泉目指して仕事頑張るか!!!

2025年09月13日

-

よっしゃ!

まずは、ペナントレース優勝! (^。^)v

2025年09月07日

-

今さら・・・星の王子さま

↑「葉祥明」の絵と「浅岡夢二」の翻訳が秀逸。NHKの「100分de名著」を毎回録画して見ております。25分×4回で1か月にひとつのテーマ(本)を解説しています。文字だらけの書物を読破するのに年々難儀さを感じております。物理的に細かい文字が読みにくくなったのと集中力の欠如、体力(同じ姿勢を保つ力)の劣化などで、次第次第に「本」から遠ざかることに本能的に危機感を抱いています。かと言って、なかなか以前のような「読書能力」を回復する事能わずで、焦りばかりが募ります。それでも、「己を形成してきた基本的な営み」として文字から知識や疑似体験を吸収することを疎かにはできないのです。苦肉の策が「まんがでわかる○○○」とか「図解○○○」とか ⇒例えばここ「まんがと図解で脳の劣化を最小限に。」で、かろうじて補っている有様です。それでもなかなか都合よく読みたいものが漫画や図解で補完できるはずもなく最近は、いよいよ「電子書籍」にお世話になる場面が出てきました。「書籍=紙」というのが当然の世代ですのでディスプレイ上の文字を追うことで思ってた以上の苦痛と疲労が襲い掛かってきます。なおかつ、「せっかくお金を出すのなら、ずっしりと存在感のある紙媒体でないと・・・」という貧乏人根性も手伝って、どうしても「お金を出してデータを買う」ということに二の足を踏む「アンチ・デジタル」な身なのです。それでも、「Amazon]のサブスクで無料でGETできる書籍がたくさん有ることを知ってから「背水の陣」(月々のサブスク代を徴取されてしまえば、イヤでも元を引くために 毎月何冊かはダウンロードでずにはいられまい!)を敷いて、新たなる書籍をゲットする環境を構築しております。毎月の「サブスク代」を取り返すべく本来ならば「100円」でも買わないであろう書籍をガンガンとダウンロードしてドンドンと読破しております。が、実質「0円」でダウンロードするので本来(たとえ100円でもお金を出して買った)ならどんな駄作であろうが、何とか最後まで読む(というより文字を追う)のがマイルールだったのを、「0円」のおかげで、全部読まずとも「これは、これ以上読む意味なし」とか「目次を見て、興味ある部分だけ読む」とか良いか悪いかは置いといて、効率的に取捨選択が出来るようになりました。漫画数千冊、文庫本数百冊、ハードカバー数百冊ビジネス・実務書数百冊、受験参考書数百冊を「断捨離」した身としては、興味のある分野での書籍はあらかた読破してきた!という自負もあり(かなり忘却の彼方のくせに)新たに購入する本は「全頁の中で1行、1節でも新発見が有れば良し!」との覚悟で購入します。それでも、特に同一作者などでは手を変え品を変え、つつも結局は同様の論拠。同様の指針に行きつくことが多く(当然と言えば当然なのだが・・・)「興味ある範囲」では、なかなか新発見がありません。これもひとえに「興味の範囲」が凝り固まってなかなか新たなる境地に踏み出せないのが原因なのですが・・・そんな閉塞的な状況の中でひとつ課したのが、「名作(と言われるもの)を拾い読む。」というミッションです。映画や音楽・書籍・漫画などなど「死ぬまでにこれだけは!」というのをある程度ピックアップして少しでも「歪な知識」に「平準かつ普遍的な知識」を加味して、どうにかバランスの取れた知識群を構築したい。との想いです。冒頭の「100分de名著」はこのミッションには格好の番組で、今までなら決して手を付けなかったであろう作家やジャンルに対して興味を掻き立てられたことがしばしば。今回の「サン・テグジュペリ」もその一人です。番組では、「星の王子さま」ではなく「人間の大地」を紹介しました。サン・テグジュペリ、って単なる「一発屋の童話作家」と勝手に解釈していましたが実は、全然違っていました。本来はパイロット(陸軍飛行士・定期郵便飛行士)でありかのライト兄弟の初飛行から20数年後には既に飛行機に乗って生計を立てていた。その体験から「人間の大地」さらに実際に砂漠に墜落した体験も加味しつつ「星の王子さま」をも書き上げた。「誤解しててごめんねごめんね。」との思いから今回の知識を得たうえで、改めて「星の王子さま」を何十年ぶりかで読んでみました。もちろん、「無料のKindle」版ですが、流石にこれぐらいのページ数なら何とか読破できるものですな。挿絵もふんだんに掲載されてるし・・・「100分de名著」で「人間の大地」を知っているおかげで「星の王子さま」のベースや、創作の経緯などが行間に横たわり(おそらく)一段深い読みごたえとなりました。おかげで、「この人生で読んだ作家」として「サン・テグジュペリ」を脳内書庫の在庫として組み入れることが出来ました。(「星の王子さま」「人間の大地」この2冊が入ればOKでしょ!)それでも、「どんな形にせよ、せっかく読んだ本が目に見える所に残らない」という一抹の寂しさは拭えません。ま、そんな性格が、結果的に数千冊も断捨離せねばならぬほどの在庫品を抱えてしまった元凶なのですが・・・Amazonnの無料の電子書籍は、「ライブラリ」として保存できるのですが、これも「数量」が限定されていてぽんぽこぽんぽこダウンロードしていては、書庫が一杯になって(30冊ぐらいが上限?)新たに追加するには、その分どれかを削除せねばなりません。従って、「とっとと読んで削除する」か「とっとと見切りをつけて削除する」しかありません。なかなかストレスフルな仕組みです。ま、それでも値段を気にせず取り合えず手元に置けるのはなかなかありがたいシステムです。「0円」のおかげで、今までに、「優良ならおそらく一生読まないであろう」・江戸川乱歩・セネカ(これも100分de名著経由)・村上春樹・新約聖書などなども、読むことが出来ました。

2025年08月31日

-

アクセス数・・・上位26記事 祝(?)ブログ開設6666日

早いもので、このブログを開始してから既に 6666日もの時が経過してしまいました。これは、ブログ開始時(2007年5月19日) ※記念すべき最初の記事は、 ⇒「決起~47歳にして立つ!この年になって1から勉強・・・医師を目指す。」に生まれた子が今では、18歳と3カ月になるわけです。そうです。その頃生まれた子がまさに「来春大学入試」の受験生なのです。 (密かに来春の受験を狙う身としては ※ま~だ、「GiveUp」なんてしてませんぜ!!!)まさか、あの年に生まれた赤ん坊と同じ土俵に立つとは!ノストラダムスでも、たつき諒でも予想できめぇ。嘆いたりわめいたり・・・は置いといて。。。ブログを始めるまでの47年の人生も紆余曲折でしたが、始めてからの18年も、負けず劣らず紆余曲折・・・現実の生活に右往左往し、その時々の難問に苦慮し、初心を貫く困難さを味わいつつ、それでも、「志」だけは何とか守って1日1歩・・・少なくとも半歩!との思いで、相変わらず日々悪戦苦闘しております。 ひとごみぃ~に なぁがさぁれてぇ~ かわぁってぇ~ ゆくぅわぁたぁしをを~ あぁなぁたはぁ~ とぉきぃどきぃ~ とおぉくでぇ~ しかぁってぇ~ユーミン(或いはハイファイセット)の声が時折頭の中に現れます。 あのころぉ~の いぃきかぁたをを~ あぁなぁたはぁ~ わぁすぅれなぁいでぇ~の部分は、いつもいつも身につまされております。遠くで叱ってくれる人や見守ってくれる人なんて現実には、まず存在しないのですが、私の場合は、こうして18年も綴ってきたもんが有るおかげでその頃の自分が、強烈に叱咤激励してくれています。時々、ランダムに過去の記事を「拝読」しております。今日現在で2465件もの投稿記事が有るのですが、時折、自分でも 「おお!エエこと言うてるやん!」 「泣かせるやんけ!」 「その手(考え方)が有ったか!」などなど、生き方の指針を再確認したり(今更ながら)新たなる困難解決のヒントになったり「己れ」を構築している根幹を再認識したりなかなか良い記事、含蓄に富む記事が ←手前❝赤❞味噌(注)いくつか埋もれています。 (注)手前赤味噌・・・とは? 一般的には「手前味噌」と言う。かむ太郎を育んだ東海地区の 食文化は、「味噌」と言えば「赤味噌」であり「赤だし味噌」 なのである。冬場になると ・おでんは「味噌おでん」 ・そこにプラスして「赤だし味噌」でつくっだ「赤だし味噌汁」 ・更に食欲旺盛な頃には、「味噌カツ」が鎮座まします。 ・40歳手前まではここまでで「ごはん3膳」は当たり前、 胃袋に穴が開いてるんぢゃねぇのか?とさえ思われた若い頃には 更に「おかわり」をして「味噌かけごはん」で仕上げ! 食卓は、「茶色一色」というよりは「黒一色」に近い。 昔は、味噌おでんの時しかこの「味噌かけごはん」ができなかった のですが、今では「一家に数本」常備できる 「つけてみそかけてみそ(ナカモ)」や「献立いろいろ味噌(イチビキ)」 のおかげで、おでん無しでも、ごはんさえあれば「味噌かけごはん」 が堪能できます。これがまた「旨すぎる!」のです。 ~愛知・岐阜・三重県民はかなり賛同できるはず! あまり気にしたことがなかったのですが、人間、5年10年経過すると、思考も変化するものですな。当たり前っちゃ当たり前ですが、「男子三日会わざれば刮目して見よ!」の逆で、「三日前の自分を刮目」するようでは何だか「劣化」したことを突き付けられるようで情けない感も有ります。そんな「手前赤味噌」の記事とは必ずしも一致はしないのですが6666日、2465件の記事の中で管理画面上に反映されるアクセス数が多い記事(アクセスレポートによるアクセス数1000以上)を下記にピックアップしてみました。(本日までで、アクセス数が判明しているもの)~タイトル部分をクリックすると、該当記事に飛びます。~1位:今年も頂きました。【発行できない旨の証明書】 (-。-) ◎ 2012年1月25日 15690アクセス2位:保育士試験~実技編 ○ 2022年12月12日 9481アクセス3位:またまた・・・「ごうか~く」 v(^。^) ◎ 2009年9月1日 9020アクセス4位:虚仮の一念岩をも通す □ 2009年12月21日 6073アクセス5位:「メネラウスの定理」と「キツネの顔」・・・恐るべし小学校の算数 (+_+) ◎ 2010年8月29日 5145アクセス6位:白鳥は、水面下で必死にもがいているからこそ、水面に浮かぶ姿は優雅に見える。 □ 2009年5月23日 4792アクセス7位:選択肢・・・現状 □ 2011年5月5日 2815アクセス8位:第1回、第2回「大学入試共通第一次学力試験」・・・1979年(昭和54年)と1980年(昭和55年) ◎ 2009年7月17日 2807アクセス9位:後顧の憂いを絶つ! ~幸せは歩いて来ない!だから、こっちから行く! □ 2011年7月11日 2455アクセス10位:保育士試験~結果通知到着 ○ 2023年1月17日 2260アクセス11位:ようやく・・・「保育士証」到着! ○ 2023年3月21日 2039アクセス12位:ありをりはべりいまそかり・・・♪♪♪ ◎ 2012年4月24日 1953アクセス13位:食べるな!危険!!! (T◇T) ※ 2012年7月17日 1772アクセス14位:「俺には俺の生き方がある」・・・私の本質を形作った本。 △ 2011年11月25日 1754アクセス15位:「五・隹・疋・矢」 □ 2008年1月4日 1697アクセス16位:本日は、石田三成の命日です。 △ 2011年11月6日 1439アクセス17位:中原中也と立原道造 △ 2007年6月5日 1432アクセス18位:次々と暗礁に乗り上げる・・・(-.-) □ 2010年5月10日 1382アクセス19位:ひさしぶりの、「ごうか~~~く!」 ○ 2022年12月6日 1257アクセス20位:当たり!当たり!!また当たり!!! ※ 2007年8月7日 1235アクセス21位:センター試験終了 ◎ 2014年1月19日 1233アクセス22位:BNP値:レベル4からレベル2へ ※ 2018年1月18日 1210アクセス23位:Impossible n'est pas francais. □ 2007年6月29日 1186アクセス24位:漫画を語る・・・その3 「梶原一騎(高森朝雄)」 △ 2007年9月22日 1159アクセス25位:「サビ児管」基礎研修修了。 ○ 2024年8月10日 1085アクセス26位:須和野チビ猫 と キャラウェイ △ 2007年6月21日 1023アクセス ◎大学受験/勉強/資格関連・・・6件 ○保育士/福祉関連・・・・・・・5件 △まんが/文学/歴史関連・・・・5件 □かむ太郎人生訓・・・・・・・・7件 ※その他・・・・・・・・・・・・3件こうして列挙してみると 2007年・・・5 2008年・・・1 2009年・・・4 2010年・・・2 2011年・・・4 2012年・・・3 2013年・・・0 2014年・・・1 2015年・・・0 2016年・・・0 2017年・・・0 2018年・・・1 2019年・・・0 2020年・・・0 2021年・・・0 2022年・・・2 2023年・・・2 2024年・・・1 2025年・・・02014年までで、20それ以降は6(しかも、この内4は「保育士試験」絡み)2012年までは、かなりの頻度でアップしていたのですがそれ以降は、1~2年ブランクが有ったり、復活しても、1~2回で、またブランクになったり・・・内容も、受験色が少なくなり、その時々の環境(主に職環境)が色濃く出ております。また、最近の「アクセスレポート」から推定されることは・読者層が大きく変化した。 ま、18年も経っているので当然っちゃ当然。・読者の読み方が変わった? かつては、日々の更新の度(若しくは数日毎、1週間毎)に 1日分、数日分ずつリアルタイムで読まれていたと思しき傾向が 最近は、コアな読者あるいは、たまたま私のブログに迷い込んだ方が 「ある時期からある時期まで」をまとめて読んでいる・・・ ような気がします。(日々のアクセス数は、普段は200~600ぐらいで推移しておりますが 月に2~3日、突如「1000」を超えるアクセスが有ります。 曜日や日付は関係なくランダムに出現します。)何かしらデータが有ると、ついつい分析せずにはいられないという性分ですので、勝手に分析しております。この手の分析は、「答え合わせ」が出来ないのが難点。それにしても、「何でこれがそんなにアクセスが多い???」というのがチラホラ・・・逆に、「かむ太郎渾身の記事」でここにはランクインしていないものが多々・・・納得できないので、(せっかく渾身なので)機会が有ればいつか、「手前赤味噌記事」を押し売りいたします。

2025年08月17日

-

サピエンス全史

小中学生は夏休みに突入し、毎日朝9時前から15時過ぎまで、放デイ(放課後等デイサービス)に10人×2か所ほどの学童が通ってきます。中には、中学3年生の子もいるので、来年春の受験も控えています。個人個人の特性はそれぞれ異なりますが、その子に合わせて、「必要最小限」の知識を伝授しております。 (本人からの希望が有る場合に限る)元来、放デイは学校や塾とは違って勉強を教えるところではありません。とは言え、こちらから無理強いするわけでもなく子どもの方から積極的に「ここを教えてほしい。」と言ってこれば断る理由なんかありません。(1)歴史好き。 「戦国時代とか幕末とか」と 「恐竜の時代」などに分かれます。 何故か太平洋戦争とその時代の戦闘機が異常に好き!も。(2)地理好き。(3)よくわからんけど数学的なものが好き。(4)太陽系を中心に「宇宙」が好き。(5)漢字が好き。(6)元素、組成式・構造式が好き。など多岐に及びます。もちろん、それらを含む「学校の勉強に類するもの」は全く受け付けない子、も存在します。過去の経験上、●偏差値60~70を目指す生徒には、現状の知識の積み上げと足元の土台強化に専念しつつ、実力アップを狙うのが効率的です。このレベルの生徒たちは、幼少期より塾や習い事を経験している子が多く「要領よく」知識を吸収します。従って、教える方もむしろ楽なのですが、これとは逆に、かなり基礎の部分(九九に始まり、少数の割り算、分数などなど)から抜けてしまっている子は、再構築するのに時間がかかります。抜けてしまった理由も、 ①学習障害がある。 ②家庭の事情や健康面の問題で学校の欠席が多い。 (休んでいた時の授業内容は完全に抜けている。) ③そもそもやる気がない。などさまざまです。この内、②の子らは、ひとつひとつ抜けている個所を埋めていければかなり飛躍的に伸びる(追いつく)可能性を秘めています。それでも、そんな事を力説したところで目の前に鎮座している「宿題」に対しては嫌悪感のみ抱くばかりで、容易く受け入れることは困難です。かと言って、何もせずに手をこまねいているわけにもいかないので何とか、「今ある興味」あたりから攻めていこうと画策しております。「π(パイ)」とか「e(ネイピア数=自然対数の底)」とか「素数」とか果ては「グラハム数」に興味を持つ子には、そのはるか手前の「九九」「少数の割り算」少しレベルアップして「素因数分解」「図形の面積」あたりを組み込んで、「学校の勉強らしくない」ようにレクチャーをしています。当然、途中で「グラハム数とは関係ないんじゃね?」と疑問を抱き始める頃には、もう飽きています。偏差値60~70を目指す子らは、このあたりは既に脳内に組み込み済みで、ほほ「潜在意識レベル」でこなしますが、そうではない子らにとっては、基礎の基礎とは言え「勉強」との付き合いは苦痛以外の何物でもありません。むしろ、基礎の基礎は、知識として記憶してはいても何でそうなのか?と一旦疑問に感じるとそこでストップしてしまいます。 例えば、「円の面積は、πr^2(パイアールの2乗)」 この「半径×半径×3.14」が何故円の面積になるか?を ①とにかく丸覚え。 ②教科書では(おそらく)円を細かい扇上の短冊に切って 並べる説明があるはずだが、その意味を理解している。 この2種類ぐらいで記憶していると思われるが、 しっかりと②が出来ている子と、①のみの子では 後々、差が付いてくるのは予想できる。「九九」の次あたりからは、ひとつひとつその仕組みや何でこれを覚えたり使えたりすると良いのか?ひいては、学童たちの永遠の質問「何で勉強せなアカンの?」の答えに至る道でもあります。算数・数学や物理に属する勉強はかなり理解しやすく教えることができていると自負しておりますが、「英語」「歴史」あたりはたとえ相手が初歩レベルの小学生とは言え (むしろ初歩レベルの小学生だからこそ)教え方が難しく、かつ決して得意分野ではないことが露呈し困惑することしばしば。英語では、「何で、アイランド(島)の綴りに、❝ S ❞ が有るの?」 ※island の「s」のこと。なんて聞かれた日にゃ、「そういうきまりなの!」以外に答えようがありませんし、「俺が知りたいぐらいぢゃ!」てなことになってしまいます。地理では「アフリカや、アメリカとかカナダの国境は何で真っすぐな線なの?」て言われても、かなり歴史の深いとこまで調べんとアカンし、人間様が決めてきたことに関しては物理や数学で表せるような「美しい式」にできるものでもなし、所詮、人間様が決めたことに「真理」や「正解」があるとも思えない。歴史も新たな発見が有る度に、どんどん「真実」が変化するし言葉だってそう・・・結局、生徒達から見た私は「算数と一部の理科だけ俺たち(生徒)より少しできる大人」ぐらいの扱いになっています。※高校生レベル(あるいはそれ以上)の数学の一部にも 彼らは興味を示しますが、 素数、π(パイ)e(ネイピア数)、果てはグラハム数・・・ それらの概要を説明するだけでも 分数の割り算も覚束ない彼らには当然理解が出来ません。 私の理解も初歩の初歩だし・・・ 「自分が理解出来ない」=「説明する者が理解していない」 とでも解釈するのか、とにかく 「すべての疑問を解決してくれるわけではないヤツ」 としか扱ってもらえないのが実情です。 従って、全てを説明しきれない数学は、「できるヤツ」 としての評価は頂けず、「算数と一部の理科だけ説明できるヤツ」 という評価しか貰えません。ま、そんなことで挫けているわけにもいかないので積極的に質問に来る子には勿論全力でレクチャーし、そうでない子らには、何とか「知識欲」を育むべくいろんな本を私の書棚からこっそりと持ち込んでおります。前回は、ニュートンシリーズの「π(パイ)」「素数」あたりや「宇宙」「無限」「光」「周期表」・・・件の「暗黒通信団」の冊子、高校受験にも使える「理科の図解」などなど。幸いこれらに触発された子もいるので、今後もこっそりこっそりと本を移動させようと考えています。さて、そんな目論見の中、今回のターゲットに選んだのは、冒頭の「サピエンス全史」です。私自身、この本はとても「文字だけ」のオリジナル版を読むだけの根性がないので、漫画版を所有しているのですが、ほぼA4サイズ、でデカいわりに文字が小さく、かつ日本人に馴染みのない「アメコミ的画風」でどうも、すんなりと読み切れない、というのが印象です。これをこっそりと持っていこうと考えています。一人ぐらい興味を持って読んでくれると良いのだが・・・※「サピエンス全史:漫画版」は3巻で全784頁厚みは約7cmです。結構読み応えのある「漫画」ですな。

2025年08月02日

-

今年のキョロちゃん~キョロクレーン(^。^)

今年も、当然やってきました。キョロちゃんです。 ↑毎度毎度のご挨拶状とクレーンの景品今年のキョロちゃんは、キョロクレーン です。昨年の「キョロガチャ」の流れでしょうか今年はクレーンになりました。 ※「キョロガチャ」の 融資 雄姿は、 ↑嗚呼!普段から資金繰りに苦慮している証が・・・ ココ ⇒「2004年5月18日:今年のキョロちゃん~キョロガチャ缶」 ↑今年の箱のデザインはシンプルになった。 ↑クレーン部分毎年コレクション用と放デイの子供たち用、にここ数年は毎年2個ずつゲットしてきたが、 ★人気になったらなったで、取り合いになる。 ★人気が無いと罵詈雑言が飛んでくる。 いずれも、最初の目論見(私がヒーロー!)通りにはならず、意気消沈することになるので、今年からはコレクション用の1個のみ。(-。-)

2025年07月24日

-

昨日、退院しました。

今回は、計画的な入院で、昨日無事、予定通りに退院しました。今回の眼目は、ひとえに ★ 腹膜透析続行可能か否か? ★の1点を見極める為の入院でしたが、『目標とする除水量得る事能わず!』で、今後は「月・水・金の血液透析一本!」を命終尽きるまで行う事となりました。この結果、この2年間我が生命を繋ぎ24時間365日お世話になった「腹膜透析用カテーテル」は、もはや「感染症のリスク増大」の「無用の長物」と化してしまいました。9月頃をメドに「抜去手術」を行います。「マイナス除水量」や「カテーテルのズレ」などが頻発するたびにビクビクしながら腹膜透析を行ってきましたが、今後はそれも有りません。一度この手術を受けて「カテーテル抜去」したからには腹膜に「キズ」が入るわけで、この先、2度と腹膜透析には戻れません。(元来、腹膜透析をするに際しては、「腹部切開」が無いこと! が最初の条件ですので、幼少の頃盲腸(虫垂)を切ったとか 手術したことがある人は、不可!)多少の寂しさが残りはするものの何と言っても、「この先の人生で2度と入れない。」と覚悟していた♨♨♨温泉♨♨♨に入れるようになる!という事だけでも有難いし、自宅での入浴の際にも「入浴剤」の使用が可能に・・・なんせこの2年間は、自宅で風呂に入る際には①必ず1番風呂で新しいお湯にすること。②専用の「消毒・殺菌剤」を入れる事。③患部に水滴が触れぬよう、厳重なるガードをすること。このうち、①はまあエエとして、②も、匂いに慣れればそれほど不快でもない。ただ、何と言っても、「③」!専用の「入浴用パック・デラックス」っていうやつを使用し、患部を中心にカテーテルを渦上に収納し、貼り付ける。更にその上に「スキナゲート・テープ」で補強し更に更に「エア・ウォール」でびっちりと覆って完了。実に手間暇かかって、大変なのですがいざ!湯船に入ると当然ですが、患部とテープなどには隙間が有り貼り付け・補強完成時にはわからぬのですが、お湯の圧力や温度で僅かな隙間が、みるみるでかくなって「ぼここん」と泡が出ます。そうなると、その瞬間に僅かながらお湯が侵入します。こうなると後は「蟻の一穴」のごとし!あとは、患部を湯船より上に出して「半身浴」とするか若しくは、ひたすら「ぼここん」部を押さえながらゆったりと浸かることなくひと時を過ごすか・・・。 ↑こいつが、最初に貼る「入浴用パック・デラックス」中心部の穴の周りは「5mm巾」で円周状にテープになっている。更に、外周上もテープになっている。不規則な凹凸を有する人体の表面にぴったりと貼ることは至難の業。↑次なるこいつが「スキナゲート・ピタット」テープ。幅広のやつを探したが、これぐらいが限界の巾。ただ、後にわかったことは、幅が広いと患部の凸凹にフィットせずこれぐらいのヤツを何枚もずらして貼った方が完成度が高い。↑「スキナゲート」だけでは心もとないので更に大きく覆うようにこの「エアウォール」で全体を覆いつくす。「スキナゲート」は「ニチバン」「エアウォール」は「共和メディカル」この手の「肌に直接触れる」「粘着力を要する」ものはやはり多少値が張っても「国産物」に限ります。「スキナゲート」に至っては、入浴時とは別に日常24時間365日カテーテルのズレ予防のために直接肌に貼っていますが、2年間使用しても「かぶれ」など一切なし。流石国産!それもこれも、カテーテル抜去後は、使い道もありませんし、「送料無料」のい為にまとめて購入した「スパクリーン」もかなり余ってしまいます。

2025年07月23日

-

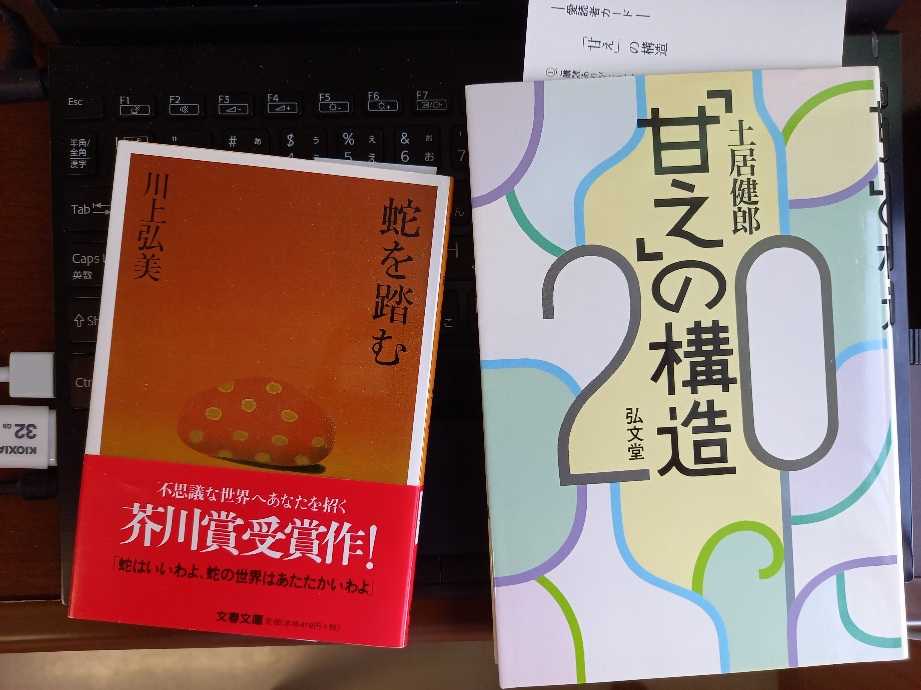

「甘え」の構造

学生時代より「人並」よりは多めの読書量を確保していると自負しております。(過去の蔵書は、その辺の古本屋さん並み)それでも、当然偏りもあれば「え?それ読んでないの?」というのも多々存在します。俗に言う「ベスト・セラー」などは、脚光を浴びている時はむしろ避ける傾向にあり、世間様が忘れた頃に古本屋で「100円コーナー」などで見つけるといそいそと購入するパターンです。人から何と言われようが、今だに「作家さん」で食っていくことを諦めてはいないので、「芥川賞」「直木賞」とか「○○大賞」とか「△△新人賞」などは、「傾向と対策」を兼ねてぽつぽつとは読み漁っております。そのおかげで、ややもすると相当偏った好みを脱却し、本来なら手にも取らないであろう文芸作品を読むことができて、作家としての土壌を築く上にも意義あることと感じております。思い返せば、そもそも、漫画や純文学などは別として、「実用書」とか「ハウツーもの」は「俺様より年下の奴に何がわかるか!べらんめぇ!」ってな具合に、「何となく威厳と格式のある」≒「年配の学者さんとか作家さん」こそが、実のある書物を執筆しているであるろう・・・という偏った思想に溺れておりました。況や芥川賞をや!・・・ところが1990年下半期の第104回芥川賞が当時28歳で私より2歳年下の小川洋子さんが「妊娠カレンダー」に決まった時は、「嗚呼!ついに俺様より年下が芥川賞を・・・」と落胆したのを覚えています。※ここで、すぐさま敵(!?)の作品を読むことは避け、 未だにこの人の作品は読んでいない。 早稲田大学第一文学部・・・らしい。 当然、会ったこともないし、その人となりすら知らぬのに 勝手に毛嫌いしておりましたが、 「阪神タイガースの熱狂的ファン」というエピソードを知るや 「ええ奴やん!」と今では好意的に受け入れています。 ・・・でも、まだ作品は読んでいない。(-。-)ひがんでばかりもいられませんので、こっちはこっちで目標に向かって歩まねばなりません。以前、「死ぬまでに見ておきたい(あるいは改めてみたい)映画」とか「読んでおきたい(あるいは読み直すべき)作品(漫画も含む)」のことを書きましたが、文学作品とは別に「学生時代から気になっていた」「何度も買ったけどまともに読んでいない」本もいくつか存在します。その中で、特に「こいつだけは読まずに死ぬわけにゃあいかんだろ」というのが、土居健郎「甘えの構造」です。このシリーズの最初の発行は昭和45年です。その後、版を重ねつつ(画像の本は、平成11年発行で第3版9刷:通算161刷)今でも書店(古本屋さんではなく、「定価の書店」)に並んでいると思います。(確認はしてませんが・・・)この本を最初に入手したのはおそらく(最初の)大学生の頃だと記憶しています。(昭和55年ぐらい)引っ越しやら何やらで行方不明となりその後古本屋さんで買いなおし、また引っ越しやら何やらで・・・を繰り返し、今までに5~6回は買いなおしたと思います。これほど何度も買いなおした本は他には無く、これを読まぬまま人生を終えるわけには行かない、と感じておりました。今回の画像の本は、一昨年原因不明の「虚血性腸炎」で入院し ⇒その時の記事は 2022年11月10日「健康余命10年・・・は欲しいよねぇ。(-へ-)」それ以来、「生き方」を強く意識し始めた頃「読んでおくべき本」として入手したものです。それから2年たって、ようやくしっかりと読破できました。こういうのを(最初の)学生の頃にしっかりと読んでいればまた違った思考回路が身についていただろう、と痛感します。ま、それが良いものかどうかはわかりませんが・・・「思考」で今思い出したのが外山滋比古さんの「思考の整理学」も途中までしか読んでないので、改めて読み直すべし!(確かどこかに有ったはず・・・)その外山滋比古さんの 「修辞的残像」 ⇒発見!「幻滅の錯覚」・・・ヽ(^o^)丿も読まねば!せっかく発掘した貴重な本なんだから!画像の「甘えの構造」の隣はいつどうやって入手したのか・・・1996年上半期:第115回芥川賞の「川上弘美:蛇を踏む」です。川上さんは受賞当時38歳で私より2歳年上です。(お茶の水女子大学の理学部生物科・・・らしい。)今年は、1998年1月以来の「芥川賞/直木賞:ともに該当作なし」との結果で、「あ、しまった!そうと知っていれば応募したのに・・・」(応募がなかったから「該当作なし」って訳ではないし そもそも「応募」するもんでもない・・はず。)

2025年07月19日

-

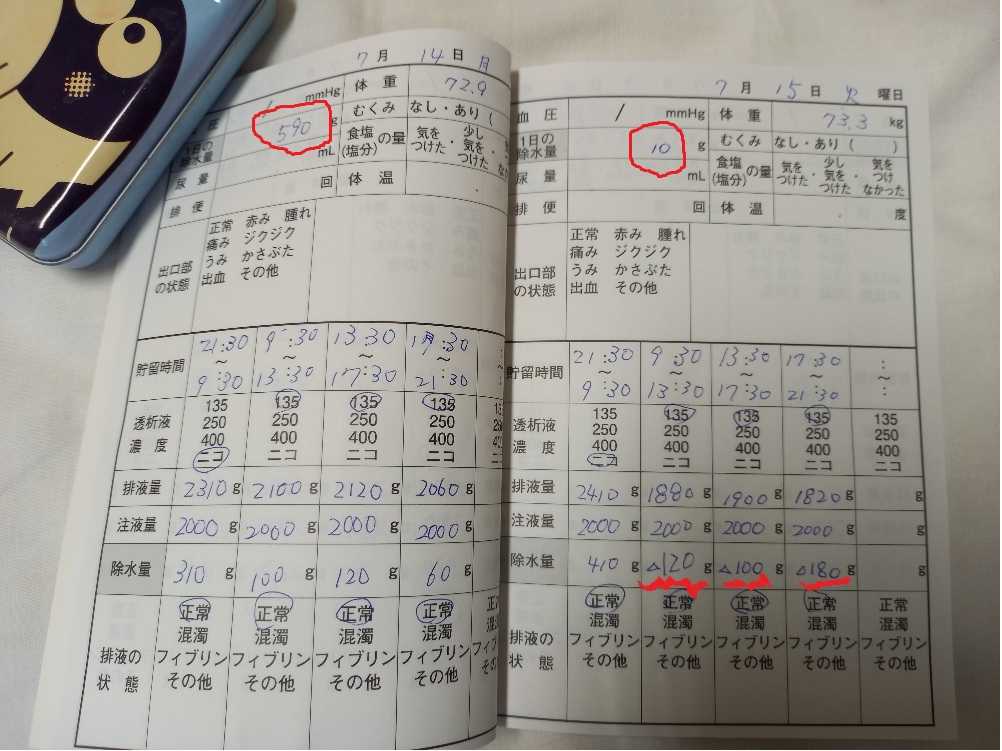

入院第8日~ハイブリッド断念!(T。T)

ハイブリッド化 ※「ハイブリッド」腹膜透析と血液透析を併用した透析方法。を目指して、現在休眠中の「腹膜透析」の機能を見定めるべく先週から入院をしております。結論は、「否」となりました。わかりやすく会社に例えて説明すると★1日「売上-経費」で粗利益1000万円を確保せねばならぬ企業で★それまで、「総務・経理」を一人で担ってきた「腹膜くん」に★「営業」一筋65年!の「大黒柱:腎臓くん」がほとんど動けなくなったので★「腹膜くん」が、全くの素人で有りながら、たまたま「腎臓くん」の役割ができそうなだけで★今までの「総務・経理」は当然そのまま一人で切り盛りしつつ★更に「腎臓くん」の独り舞台であった「営業」もフル稼働するよう (しかも、大黒柱/エースとして)命ぜられるが、★元来「ど素人」であり、今までの仕事も手を抜けぬ故、遂には、 昨年末に「原因不明」のまま、瀕死の状態になり★しばらくは、病み上がりながら元の「総務・経理」だけはフル稼働し 「腎臓くん」の仕事は外部委託(シャント造設による血液透析)で賄う。 これがないと企業は成り立たない。 ★何とか頑張っては来たものの、結果、新たに「シャント」という外部委託による 経費(リスク)が増加してしまった。★外部委託による経費増加を最小限に抑えるべく、再度休眠中の (休眠とは言え、本来の「総務・経理」は一人でフル稼働中) 「腹膜くん」にもう一度「腎臓くん」の代わりをできいないか? を探る為の入院です。 外部委託(シャントによる血液透析)を最小限(週1回~2週に1回)に 抑え、残りを血管に負担がかからない「腹膜透析」にする。⇒ハイブリッド これにより、「腹膜透析100%」「血液透析100%」よりも、それぞれ 負担が軽減され、血管も腹膜も寿命が延びる・・・との目論見が。。。★今回の入院の結果は、 目標粗利益:1日1000万円のところ 初日:980万円 2日:780万円 3日:490万円 4日:590万円・・・と、目標には届かないものの「プラス」で推移してきましたが、 5日:わずか10万円これでは、数百人の社員は食わせていけません。 赤下線部は、「粗利益ベース」ですら赤字!体重も入院当初より増加!朝一には、良いペースであったものの日毎に鈍化していた数値はいよいよ「マイナス」に転じ、この粗利益ではここから販管費などを計上すると日のトータルは完全に「マイナス」となってしまいます。この「マイナス」分は、腎臓くんが機能しない状態ではそのまま体重増加に繋がり、これは、即ち「過剰水分=むくみ」となり果ては、昨年末と同じように肺や心臓に波及して「ほぼ溺死体」に近づくわけです。「腹膜くん」には、いつでも「腎臓くん」の代わりに仕事ができるよう大規模な「改造手術(腹膜カテーテル)」を施し、あたかも「サイボーグ戦士」の如き様相を呈しているのですが、ひとたび「腹膜透析が機能不全」となると本来密閉空間であった「腹膜」内に無理やり管を通しているのでこのカテーテルはもはや「無用の長物」どころか、ウィルス付着の最前線基地となり、腹膜炎のリスクがめちゃんこ高いのです。一昨年の7月に「腹膜カテーテル留置手術」を行って今月でちょうど2年・・・来月か再来月あたりに、今度は、「カテーテル抜去」の手術のため10日ほど入院することになりそうです。当初は、「何とか10年・・・少なくとも5年は腹膜で・・・」と期待していたのですが、こればかりは仕方がありません。こんな状況の中で、社員の「夏のボーナス」を今日、振り込みました。昨年末も病室から瀕死の序受胎でネットバンキングで送金しましたが、今回は、事前準備をしてからの入院でしたので事務作業はスムーズに完結しました。前回も、今回もまた借り入れをして、のボーナス支給です。年金が2か月に1度「雀の涙」ほど出るのと、「入院・手術」で保険会社3社から出る保険金とを今回の借り入れの返済予定の一部に組み込んでいます。まさに、「身を削って社員に給与・賞与を出す」(TへT)今年の暮れのボーナス時には、もう入院も手術もしなくて済むよう何とか「黒字とは言わん!せめてトントン」に!「腹膜くん」と「腎臓くん」の例え話をしたつもりがそのまま、現実の会社と同じ状況だった!PS:3社の内の1社の保険代理店をしている「M川」さんがお見舞いに来てくれました。「一番初めの保険金支払い ⇒「2017年12月3日」この期に及んで・・・今度は「心臓」(TへT) の時は、保険に入ってすぐやったから、 本社から、詐欺か!との疑惑を受けたが、 その後は、ギリギリのところでクリアしてる。」との事。ギリギリ・・・なのね。。。ま、ここんとこ毎年、だからねぇ。(-。-)

2025年07月17日

-

今度は・・・「グラハム数」(×O×)

これが、グラハム数「100万桁表」だ!以前、小学4年生に貸してあげるべきは「素数のきほん」か「リーマン予想とはなにか」か?小学4年生に貸してあげるべきは「π(パイ)」か「e」「p」か?どこまで続く?小学4年生の好奇心!一家に一冊「π(パイ)1億ケタ表の日記で、小学4年生の好奇心の無限さに驚いたのは記憶に新しいところです。この時は、大人げなく「自然対数の底:e」の本まで提供し、「どや!これが大人の数学ぢゃい!」と鼻息荒くしたばかりなのですが、、、今度は、な・な・なんと! グラハム数~♪の関するレクチャーなんぞを所望してきたではありませんか!日ごろから(保育士資格を取得してから)「俺(俺、などという言葉は使ってはいけません!) 私様のことは、“ 大先生 ” と呼びたまへ!」と言い放っているツケが時々回ってきます。※勤務表に嫁様と区別するため私の欄には名字の前に 何故か「D」の文字が開所以来ず~っと記載されています。 いつだれが始めたのかわかりませんので、「D」の意味を 皆勝手に「だんな、のD」と解釈しております。 保育士資格を取得した時点で、子供たちに 「これからは、先生と呼んでもいいんだぜ!」と宣言しても こんな年になってから保育士資格を取ったのが 何か「いんちき」でもしたかのごとく拒絶反応を示したので 「他のほんものの先生(俺も本物なのよ!)と同じように呼べ! とは言わん!ここに「D」と書いてあるのは、実は「大先生」 の「D」なのだよ!だから大先生と呼んでいいんだぜ!」 と諭しておりますが、誰も聞きません。(-。-)前回、「自然対数表」で鼻息荒くしておった私に今回、所望されたのが、この「グラハム数」です。しかも、前回の「素数」「パイ:Π」を所望した子供とは別の小学5年生なのです。前回の4年生は、普段の会話や、興味の範囲から「パイ」「素数」と来たのは想定内だったのですが、今回の子供は、普段の興味や学習歴などからは想定できなかったことで、改めて子供の好奇心の深さに驚かされます。さてさて「暗黒通信団」のおかげで ⇒ 暗黒通信団HP・「Π(パイ)」100万桁、1億桁・「素数」15万個・「自然対数の底:℮」100万桁そして今回の「グラハム数」100万桁は確保したのですが・・・ (どれもこれも、特に1億桁は、ほぼ判読不能)肝心かなめの「グラハム数」って何?ということを説明することができません。中途半端な数学オタクを自負しておりますが、この「グラハム数」ってのは、「おぼろげに」・・・すら理解できないのです。※数学の証明で使われたことのある最大の自然数で 1980年にギネスブックに認定された。 指数表記ですら表せないので特別な表記法を取る。 ・・・これぐらいしか知らない。 詳しくは(ほんとに詳しいかどうかも不明)⇒ 「ここ」単に「100万桁」の数字が羅列されている本とは別に多少難解でも「ブルーバックス」とか「なんとかの科学」とかで扱っていないものか探しましたが見つかりません。どなたか、うちの生徒たちに「グラハム数」をわかりやすく説明してあげられる人はいませんか?

2025年07月13日

-

入院第3日

説明しよう! ・・・ををを!久しぶり(数年ぶり?)の「ヤッターマン」調♪ 腎臓は、体内の老廃物や余分な水分を尿として排出する役割を担っている。 腎臓の機能が低下すると、体内に老廃物が蓄積し、尿毒症などの症状を 引き起こす可能性がある。また、体内の水分バランスも崩れ、心不全などの 原因となることもある。 ※まさにこの症状で、昨年末は死に直面した。 それを補う方法として、「透析」がある。 ・血液透析 体外に血液を取り出し、人工腎臓(ダイアライザー)に通して浄化し、 再び体内に戻す方法。私の場合は現在週に3回(1回正味4時間) シャント形成・・・大量の血液を流すため動脈と静脈を繋ぎ合わせる 手術が必要。シャントは血液透析患者にとっての「命綱」とも。 手術は、2~3時間で完了。部分麻酔。1泊2日で退院。 後、2週間後ぐらいに抜糸。(かむ太郎談) ・腹膜透析 腹膜を透析膜として利用し、お腹の中に透析液を注入して、体内の 老廃物や余分な水分を腹膜を通して透析液に移動させ、透析液ごと 排出する方法。 カテーテル留置・・・手術は、6~8時間。全身麻酔。訓練を含めて 1週間ほど入院。抜糸後も傷口が完全に塞がるまで約1年半を要した。 (かむ太郎談)現在の日本では、「血液透析」主流で、「腹膜透析」は全透析患者の3%以下であり更に、両方を備えた「ハイブリッド」患者は、さらにその1割~2割との事。要するに、本来は「尿」として余分な老廃物や水分を排出する機能がかなり弱ってしまっているので、その代わりに上記2種類の方法あるいは、それらを併用して、老廃物、水分を出してしまおう。というのが「人工透析」です。血液透析は、何度も記載しているように・とにかく毎回「痛い!痛すぎる!」に尽きます。それ以外にも、やはり透析後は・・・しんどい。そりゃ、僅か4時間で2日分の老廃物を濾過して余分な水分(日によって異なるが、2kg~4kg)を無理やり絞って排出するのですから・・・かむ太郎の場合は、3kgを超えると、透析中の安静時に強烈な「足のこむら返り」に襲われるので、 (これがまた、通常のこむら返りの「√3倍」ぐらい痛い!)MAX3kgまでで勘弁してもらっています、(TへT)残った分は、さらに次の透析時まで「超過」です。こういう日は、水分・食事をセーブします。血液透析は「基準体重」を設定して、それを超えた分だけ毎回(私の場合は、月・水・金曜日)強制的に排出します。いつも思うのは、「肉ばかり3kg食べて3kg超過」と「水を3kg飲んで3kg超過」とでは、体内の残存水分量が明らかに異なるであろうはずなのに、透析時は「超過体重分3kg」きっちりと排出されるので、日によって、フラフラ度が異なります。ただ、週3回確実に病院に行って、体重やらなんやらをしっかりと管理されるので、安心ではあります。それに引き換え、腹膜透析は、月に1回通院して血液検査をしますが、その合間合間は、「患者のセルフ管理」です。昨年の私の場合は、「体重の漸増」を軽く見ていたため気が付くと3か月ほどで20kg、特に瀕死状態直前の2週間で10kg以上の体重増加が引き金となり(担当医曰く)「ほぼ溺死体」状態となる有様でした。つまり、腹膜透析で排出しそこなった水分・老廃物が日に日に蓄積されて、最後は行き場を無くして心臓や肺にまで影響を及ぼしたわけです。さてさて、今回は、そんな大失敗を教訓に、体重管理をも厳重に数か月ぶりの腹膜透析を粛々と敢行しております。初日、2日・・・と順調に「適切な徐水量」を確保しかつ、体重も「増減なし!」をキープ!この調子で、まずは1週間続きますように!

2025年07月12日

-

今年の入院~しかも、昨年末に続きまたもや賞与の季節に!(TへT)

ここのところ、毎年のように入院しております。令和4年は、予期せぬ「虚血性腸炎」で2週間、 記事は、このあたりから⇒ 2022年11月10日「病床第4日」令和5年は、腹膜透析開始の為の「カテーテル留置」で1週間ほど、 記事は、このあたりから⇒ 2023年7月13日「本日から入院です。」昨年は「ほぼ溺死体」「死体以下のSPO2」 記事は、このあたりから⇒ 2024年12月1日「緊急入院第9日」状態で予期せぬ入院があり、今年は、治療の一環としての「一泊入院」の予定が急遽「日帰り手術」で乗り切ったものの 記事は、ここ⇒ 2025年3月29日「今度は、日帰り手術・・・(T。T)」結局、後日手術決行となり「一泊入院}しました。 記事は、ここ⇒ 2025年5月21日「退院しました。」で、いよいよ延び延びになっていた「ハイブリッドの見極め」の為の入院が本日より始まります。予定は、10日間で、来週末の3連休明けまでです。。昨年末の緊急入院は想定外の上53日も入院し、病床で年越しを迎えました。入院の間、2回の給与振込と2回の売上請求、年末の賞与支給、と、ベッドに数本の管で繋がれたままデスクトップパソコンを持ち込んでの事務作業になりました。今回は、請求業務は済ませたので、給与支給と、夏季賞与支給を病床で行います。管で繋がれることもなく、最大のストレス要因である「資金繰り」もなんとか昨日までにメドをつけて (相変わらずの一輪車操業・・・)ストレスをかなり軽減した状態での入院です。病室の窓からの景色も「いつもと同じ」です。今回の目的は、・ハイブリッド透析「可能」か「否」か?の見極めです。腹膜透析だけでも数少ない貴重なサンプル患者ですので今回も、(前回の時もそうだったが今回は年度が替わって 新しい研修医・看護師などが入っている)「教科書でしか見たことがない」腹膜透析の実例を見学(見物?)に3名が来室。担当医に代わって、患者目線での実態をレクチャーしました。はたしてこのまま「ハイブリッド透析患者」にグレードアップ(てなわけでもないが)できるか!?かむ太郎の運命やいかに! どど~ん・・・

2025年07月10日

-

改めて、「たとえ、一日半歩でも。」

この辺に「カテゴリ」ってのが出てます。今回の「カテゴリ:勉強」で投稿するのは、 (「勉強」っていう文字をクリックすると 過去の「勉強」カテゴリの記事のラインアップが出ます。)遡ってみたら、何と2017年8月16日の、記事 ⇒「たとえ、一日半歩でも。」以来、実に8年ぶりの事でした。読み返してみると8年後の今でも、ほぼ同じ心境・・・(-_-)進歩が無いのか、あるいは、「真実はいつもひとつ!」なのか。 ↑コナン君の声で。一昨年、「カテーテル留置」の手術をして、実際に「腹膜透析」をはじめて1年以上かけてようやく安定したのも束の間・・・昨年11月に、突如「ほぼ溺死」状態に陥り 詳細は⇒緊急入院第9日 このあたりの日記参照。何とか生き永らえて更に半年が経過しました。1日4回「腹膜透析」のルーティンも確立しつつあり、病院での検査数値は毎月横ばいながら何とか「実感体調」は「悪くない」ようになってきた矢先・・・だったので、かなり精神的・肉体的にダメージを食らいましたが、今では、シャントも形成して(しかも短期間に2回)週3回の「血液透析」で生き延びております。以前にもぼやきましたが、毎月毎月 ・職員の給与を支払い、 ・家賃やら光熱費やら・・・支払い ・返済金を支払い ・社会保険料などを納め ・なんやかんや・・・支払い一息つくと、手元にはほとんど残らず、月末から翌月の20日(売上金が入金される)まで息をひそめるように暮らす。実際のところは、「手元にほとんど残らず」・・・どころか、毎月毎月赤字で、家賃を滞納したり、保険料を滞納したりで、何とか取り繕ってまいりました。それでも訪れる「いよいよ破綻!か?」という危機の度に ・県の保証協会の「創業者支援融資」 ・コロナ禍の「無担保融資」 ・税理士事務所の紹介で新たな金融機関からの融資 ・それでも、アカン・・・と思ったら 年金事務所から金融機関に(知らぬところで勝手に) 何らかのアクションが有り、追加融資 ・SDG’S何たらの融資制度枠が有り、 担当銀行員の働きかけにより、新たに市の保証協会の融資そんなこんなで、 「一輪車に跨り、ジャグリングしながらも 皿回しを同時に行いつつ、何とか前進」しつつも 「明らかに目の前のロープが切れかかっているところに ポイントポイントで上記の融資により、かろうじて補修。」を繰り返して、タイトロープ上でぐらつきながら今に至ります。(当然のことながら、借金総額は、かなり膨れ上がっております。)その間、お上(主に年金事務所)からの催促・督促の電話に怯え国保連に提出する請求書類の不備による「返戻」に怯えております。(ただでさえ売上金は「月末〆切⇒翌々月20日入金」で 1か月と20日のタイムラグが有るのに「返戻」が有るとその分は、 更に翌月に回されて、返戻の金額次第では 資金繰りが大きく悪化する羽目に・・・)資金繰りは365日安息の日が有りません。※それでも土日だけは、金融機関も「お上」も休みなので一時の安息は有りますが、その分週明けの月曜日は常に戦々恐々で過ごしております。加えて、透析も「月・水・金の週3回、1日往復時間を含めて6時間弱」で、人とのアポが有ったり、何らかのイベントが発生すると時間が確保できる火・木の午前中に集中し、非常にタイトなスケジュールの中で、午後は小学生の送迎もせねばならぬ(月・水・金も!)、という不自由さを強いられています。仕事は仕事で、 支払の為に事業存続させてるのか? 事業存続のために支払い続けているのか?よくわからなくなってきます。生活も、 生きるために透析してるのか? 透析するために生きてるのか?何だか不思議な感覚に陥る時が有ります。存在のゲシュタルト崩壊?日常と仕事がメビウスの帯、クラインの壺?日々機械的に時間を消化し、気が付くと1週間が経過して、かりそめの安息の週末を過ごし、毎月毎月ルーティン化された支払いとそれに伴う不安に苛まれ、気が付くと、1か月が経過し、それを繰り返すうちに今年も早や「1年の50%」程を消耗してしまいました。ただでさえ、「健康寿命10年欲しい!」とほざいているくせに、1年の「50%」と言えばその10年の内の貴重な貴重な「5%」にあたる。・・・そして、今年もいよいよ「魔のボーナスシーズン」です。不安に苛まれようが、お金が無くて息をひそめて暮らそうが、確実に明日は来ます。そして、「明日」という日は私の「不安」や「お金がない」などという事情とは何の関係もなくやってくるのです。以前、雷の話 ⇒「2007年12月31日 初心に帰る」を投稿しましたが、ビクビクしている人にも、来るなら来い!と息巻いている人にも、雷に気づかず寝ている人にも、雷様は分け隔てなく、「落ちるべきところに落ちる」わけです。ならば!ビクビクしたり、おろおろしたり、落胆したりそんな暇が有れば、雷雲が去った後の事でもきっちりと計画しておいた方が良い!ってなわけです。健康不安満載の現在となっては、不安だろうが苦しかろうが「確実に来る明日」というのも、もはや「確実」かどうかすら危ぶまれ、目が覚めて「今日も何とか生き永らえてる。」というのが何にも代えがたい「GIFT」と感じるわけです。そんな訳で、日々の暮らしを嘆いたり月々の資金繰りで右往左往したりそんな暇は無いので、やるべきことをやったら、後は、ど~ん!と構えて隙間時間を有効活用して憂いの種を少しでも減らして収穫できるものの種を蒔いていくことこそ今、為すべきこと!なのです。貴重な「GIFT」である1日1日をとにかく無駄にせぬこと!今は、「少なくとも確実に時間を取らねばならぬ透析の間」の4時間、 ※私の血管は特殊構造故、その日の担当看護師の内 「上級レベル」の人が専属で担当しますが、 その人数が少ないので他の人より待機時間と 「穿刺」にかかる時間が余分にかかります。 長い時は、ベッドに横になって「まな板の上の鯉」の 覚悟をしながら、いつ来るかわからぬ「上級看護師」を 待ちながら、30分~40分の「恐怖に苛まれる待ち時間」 を送ることもあります。更に、透析終了後も針を抜きに 来てくれるのが他の患者さんより遅い(ような・・・)。 私より後に来た人が、私より30分以上早く帰ることはザラ。 結局、6時半にベッドに身を晒して、次に起き上がるのは 11時過ぎ・・・遅い時は11時30分頃になります。最低限これだけは時間を確保して、「勉強」をするようにしています。 ※と言っても、透析の日は、「1時間半前に麻酔用のリドカインテープ」 を穿刺箇所に貼らねばならないので、5時前には起きます。 従って、学習を始めてから2時間もすると・・・ZZZZZZ 学習直後に睡眠・・・というのも記憶の定着に良いはず。 なので、そのまま2時間ほどは気持ちよく眠ります。 が、寝返りが打てないのと、左手が固定されているのと、で 起きた時は、あちこち痛いし、大量に水分を抜かれた時は 「足がつる!しかも強烈につる!」という新たな地獄に誘われます。実際、この4~5時間だけは、電話が鳴ろうと地震が来ようと、簡単には動けないので(太い針を2か所刺されて透析マシンと繋がっている状態)「不動心」でベッドに横たわり、勉強せざるを得ません。普段より身になる・・・はず!とは言え、左手は完全に「ほぼ固定」状態ですので、本を読もうにも、ページをめくることも、開いた状態を確保する事すらもままなりません。各ベッドには、寝ながら見ることが出来るテレビが備え付けてありますが、朝の6時~11時ぐらいはニュース番組や、砕けたバラエティ番組、あるいは「通販」番組ぐらいしかやっていません。ベッドがリクライニング可能で、簡易的なテーブルを設置できるのを知って、ノートPCを持ち込んで主に「YouTube」や某予備校の無料講座などで「物理」「数学」を受講しております。今までの受験勉強は、主に「問題集」を解くことに重きを置いて取り組んできましたが。初心に帰って、「1から講義を聞く」ことで、今まで全く見えていなかった「基礎の基礎」の理屈やそもそも、完全に頭に残っていなかったことなどが、丁寧に(初めて教えてもらう生徒対象なので)説明されるので、欠落している知識を補えます。「完璧」だと思っていたことが、実は表面だけを理解していて深く掘り下げた「難問」などは、歯が立たないのですが、糸口がすんなりと見えたりします。素直に基礎の基礎からじっくりと聞いていくうちに、欠けていた知識や、不安定な記憶やぐらついたり腐ったりした土台を、ひとつひとつ修復、補強するようにしっかりとした知識、記憶に変わっていきます。今までなら、「この単元は、知っとる!」「ここは得意!」などと高を括ってその部分の講義は、すっ飛ばすか、倍速で送って視聴するかだったでしょうが、ベッドに固定されて、左手が固定されているおかげで、そういった「横着」もできないので、いやでも「どの単元も同様にじっくり」視聴するしかないのです。かなり多くの単元を「舐めてました!(-。-)」この何年か、毎年毎年、上っ面ばかりを繰り返し繰り返し、なぞって来たかと思うとな~んて勿体ない時間を送ってきたことか!!!こう(これだけ何年も苦労する)とわかっていれば最初の段階から、多少の時間を覚悟してでも「基礎の基礎」から「じっくりと」「横着せず」取り組んでいれば、もう一段高いレベルに到達できたかもしれぬ。人に教える時は、「近道はない!」「基礎をしっかり!土台のぐらついた家はすぐ倒れる!」などと嘯いてきた自分が情けない!過ぎたことを悔やんでも仕方ないので、今からできることを、じっくり着実に・・・そう、 ・たとえベッドに固定されても ・たとえ1日半歩でもPS:月・水・金の4~5時間は 左手が固定されて使えない状態なのですが、 「利き手が空いてるから何とか・・・」 と軽く考えていたのですが、思いのほか不自由です。 不自由、というより、「何も出来ん!」というのが実感。 水木しげるは、ホントにすごいなぁ・・・ と改めて思いました。

2025年06月25日

-

微分・積分・・・補足

先日の記事 ⇒「最悪!・・・上等上等(*へ*)」で、「微分・積分」のお世話になる。との記載をしましたが、そこのところをしっかりと説明してなかったので補足(蛇足とも言う)を少々。「極小値」と「極大値」を、それぞれ人生のその時点での「一見最悪(極悪と名付く)」「一見絶頂」とし、その時々の状況を「良き」「悪しき」としましたが、ここで、「微分・積分」です。高校数学(特に共通テストの出題範囲)で学ぶ「微分・積分」では・3次関数のグラフに引いた接線・極大値・極小値・グラフと接線で囲まれた部分の面積などが問われます。ここで、重要なのは、「極大値」「極小値」での接線の傾きは「0(ゼロ)」ということです。即ち、「極小値」に至るまではその前から、す~っと「人生転がり続けて」グラフの傾きはひたすら「下向き(傾きがマイナス)」ですが、「極小値」になった瞬間 ※実は現実の人生では、この瞬間はまだ極小値だとはわからない。 この後少しでもグラフが上向き(傾きがプラス)になって はじめて、「あ、あの時点が極小値か。」と判明するのです。 ま、それにすら気づかないのが実情なんですが・・・から、置かれている状況(グラフのy軸の数値)は「マイナス」ではあるのですが、極小値を超えた時点でグラフは着実に上向きなのです。ただ、これに気づかないと、置かれている状況(y軸の値)自体は「マイナス」なのでせっかくグラフが上向いて(その時々の接線の傾きもプラス)いるのに意気消沈の日々を送ってしまいせっかく呼び込んだ「順風」にも気づけずみすみす運気を逃してしまいます。今の状況が「見かけ(y軸上)の値はマイナス」でもグラフの傾き(そこに引いた接線の傾き)はしっかりと「プラス」になっているのです。上のグラフはf(x)=2x^3-6x (注)x^3 は「xの3乗」の意。ですが、これを人生に見立てると(x軸左から右へ時間推移)(1,-4)の時点はここで見る限りここ最近(xがー2あたりから最近まで)で「人生最悪」であり実際の人生になぞらえると左の方の「無限に下がる(=時間軸の即せば、無限のマイナスからの上昇)」は有り得ないので、実際の人生は「x=-2(y軸の値が0)」あたりから開始。つまり、グラフの定義域を「-2≦x」とするとさきほどの(1,-4)の時点は「極小値=ここ数年で最悪」でもあり結果、それまでの人生(定義域内)の「最小値=過去の人生最悪」でもある。このあたりの理屈は、前の日記参照。問題は、この「極小値=一見最悪」と思われる時点が冷静に「グラフに接する接線の傾き」を見定めるとこれは、「数学Ⅱ」で頻繁に目にする「増減表」です。与えられた式「f(x)=2x^3-6x」を微分する(表の2段目)とf’(x)=6x^2-6 となります。f’(x)=0 を解くと、x=±1f’(x)=0 即ち「極大値」「極小値」のxの値が出ます。この時点こそが、「グラフの傾き:f’(x)」 が「マイナスからプラス」「プラスからマイナス」の転じる分岐点なのです。ですから、f(x)・・・これは見かけの現状(グラフのy軸の値)が「-4」で人生最悪に見えても、この時点を過ぎれば、f’(x)・・・グラフの傾向(接線の傾き)は「+」しっかりと矢印が上を向いているのです。逆も然り・・・で、絶頂期・・・だった「x=-1」からしばらくは、「y軸」の値が「+」で、見かけの状況は「+」ではあるのですが、実は、グラフの傾きは「-」で、その後奈落の底へ向かっていたのです。否!「x=-1(絶頂期)」の直後から既に奈落の底まっしぐら・・・だった。この時も、冷静にf’(x)の値が「x=-1」の絶頂期以降は「-」であり矢印も「下向き」との警告が出ていたのです。上のグラフを見ていればこの理屈は言うまでもなく理解できることと思われますが実際の人生では、このようなグラフは目に見えないしかつ、グラフのように「全体像」も「この先」も見えません。従って、「今」がどんな状態なのか、をしっかりと把握することが何よりも大切なことではないか、と感じております。この一連の考え方は、私の座右の銘である「人間万事塞翁が馬」にも通ずるものがると思えます。理想は、y軸の値=見かけの現状が「良き!」かつ、f’(x)の値も「+」=接線の傾きが「+」が続くことですが、なかなかそうも参りません。せめて、「極悪」の状況でも、「f(x)」だけを見るのではなく一回微分してみて、冷静に「f’(x)」の値を見極めるだけの余裕を持って生きていきたいものです。※「積分」は、どないなってんね!という苦情が想定されますが、今回は、「訴状が届いていないのでコメントできない。」・・・というコメントの後に「やっと訴状が届きましたので・・・」と言って記者会見するっていうのは聞いたことないね。結局、訴状はどこにも届かないまま・・・なのか?

2025年06月14日

-

最悪!・・・上等上等(*へ*)

最悪の日…とか、最悪の結果…とか、最悪の事態…というのが年に数回訪れます。そんな時は、普段から学習している「微分積分」のお世話になります。2次以上の関数のグラフは曲線を描きます。人生の浮き沈みは、時にグラフに例えることしばしぱ。2次関数のグラフは概ね「U」の広がり方が広いか狭いか、上向きか下向きか、ですが3次関数のグラフは概ね上がって、下がって。また上がる…あるいはその反対の形になります。4次関数は、下の図のような感じです。このグラフの、上の方(y軸の+方向)を「良き状態」下の方(y軸のー方向)を「悪しき状態」と考えると、人生山あり谷あり、という感じになります。 「定義域」を過去の人生とする(左から右へ時間経過とする)と、その範囲内で、「最悪の日ぢやぁあ!」となるのは「最小」の地点です。これは、過去の人生(定義域内を左から右へ)において未曽有・未経験の値であり、文句なしの「最悪」です。実際は、y軸の値が「極小」と同じになった時点で「今までで最小=人生最悪」となっており、その後はひたすら「過去最悪を更新」しつつ、現在に至る・・・わけです。同様のことは、「極小」の時点で既に起こっていてこの時は、実は後々襲ってくる「現時点の最小」は見えていないのでその時はその時で「最悪ぢゃぁあ!」と叫んでいたわけです。何とか乗り越えて(グラフが上向いて)のほほんとするうちに「極大かつ最大」即ち、「ここ数年で最も良き時」かつ「過去の人生でも最も良き時」が訪れたのです。・・・やがて「最小値=過去の人生で最悪」が待っているとも知らず有頂天になったり、「世の中、敵なし!」などとちょ~すいた考えを抱くに至ります。 (注)ちょ~すいた 語源は「調子づく」⇒「ちょ~すく」と推察される。 幼少期は、当然のごとく「全国共通語」と信じて疑う余地もなかったが どうやら、所謂「方言」のようである。 しかもしかも、調べてみたら、「甲州弁」「尾張・美濃の方言」 との事。 尾張・美濃は当然としても、「甲州弁」とは! 私の出身である岐阜県美濃地方西部(西濃)は、 戦国時代の勢力図の交差点のような地域で 他にも、様々な地方の方言と相通ずる言葉が散見する。その時の「人生の絶頂期」である「極大値=最大値」の前にも「極大値」があります。この時点ではここは「(それまでの人生の)最大値」であったわけです。その時もその時で、それなりに「ちょ~すいた」わけです。さて、グラフ上の最初(左)の「極大値」は「その時点では最大値」即ち「今までの人生での絶頂」最初(左)の「極小値」は、「その時点では最小値」即ち「それまでの人生で最悪!」だったわけです。それぞれ、「絶頂!」「最悪!」と、ちょ~すいたり、落胆したりしたわけですが、その後に、次の「極大値」「極小値」が訪れ「これ以上無いほどの絶頂!」「これ以上は耐えられぬほどの生き地獄!」だと思っていたそれまでの記録をまんまと抜き去ってしまいます。現時点での「最小値」も、その前段階で前回(左側)の「極小値」を下回った時点で、「まだ極小値ではないが過去最悪の最小値」を叩き出しつつ尚グラフは下向きに「日々最小値=過去最悪」を更新する毎日がやってくるのです。「極大値」も同様です。かくして、新たな「極大値」「極小値」が訪れ ※グラフは、「極大値」「極小値」共に時間が経過した方(右へ行くほど) が大きな値になっていますが、 人生後半から終盤において、若かりし頃の「極大値」「極小値」を 更新することなく、「あの時の極大値が振り返ってみれば人生の最大値」 「あの極小値が人生の最悪の時」ということも有り得ます。 即ち、左側の「極大値」「極小値」が結局どちらも「最大値」「最小値」 であることも十分起こるわけです。 あるいは、「極大値」または「極小値」いずれか一方だけが 時間経過とともにどんどん記録更新する可能性も有ります。 この場合、「極大値のみ」が更新されれば、人生尻上がりに運気上昇し 過去の人生最高の幸福時に死ぬことになります。 逆の場合は・・・とほほ。どんなグラフで生きてきたか、この先どんなグラフになるかは言うまでもなく百人百色であり、同じものは存在しません。ただひとつだけ共通するのは、グラフが続いている限りは「生ある時」なのです。私が考える「この上ない最小値=本当の最悪」は「人生の終焉」です。即ち、その時点でのグラフの値はどうあれ(上向きだろうが下向きだろうが)途切れた時点(人生の終点)が訪れた瞬間に「本当の最小値」となります。となると、グラフが如何なる軌道を描こうともグラフが続いている限りは「本当の最悪」にはなっていない!今まで幾度となく見舞われてきた「極小値」は過去の記録を更新するたびに「ををを!今度こそ最悪(=本当の最小値だと思った)」と嘆いてきたけれど、何の何の「これ以上は耐えられない」と感じた「過去の最小値」をやすやすと更新して、「新記録の最小値」に遭遇したことは2度や3度ではない。それでも、その都度「死にゃあせん=本当の最小値ではない」で乗り切ってきたわけで私の想定する「本当の最小値」である「死」さえ免れれば過去如何なる「最小値」も乗り超えてきたようにこの先の「些細な極小値」は勿論のこと新記録となる「最小値」でさえも、生きてる限りは「の~・ぷろぶれむ」である。そうと決まれば(決まったのか?)先日の「数学的帰納法」 記事は⇒「臥薪嘗胆の日・・・「数学的帰納法」で明日も生きる!と合わせて、二通りの理屈によって「我が人生、何とかなる!」との確証が得られるわけです。【証明】・最初の極小値は、それまでの「過去最悪=最小値」であるが乗り越えた。・記録更新した次なる極小値が新たな「本当に過去最悪=新たなる最小値」 であったが、乗り越えた。・となると、日常の「極小値」は、へのかっぱで、 記録更新した「本当に本当に過去最悪=更に新たなる最小値」 も問題なく乗り越えられる。・てなわけで、どんな「最小値」も所詮は「新記録の極小値」 にすぎない。 ーーーQ.E.D.ーーー ※「Q.E.D.」とは? Q.E.D.はラテン語のQuod Erat Demonstrandum (かくのごとく示された/これが示されるべきであった) が略されてできた頭字語。 照明や論証の末尾に置かれ、議論が終わったことを示す。 現代の数学においてもQ.E.D.は一般的に使用されているなので、「本当の最小値=人生の終焉」までは一見「過去最悪の最小値」と思われるものも所詮は、次なる「新たなる最小値」までの暫定値なのです。今後は「げ!最悪やんけ~!」と思っても「最小⇒しょせんは新たなる極小」なので、 「最悪」=「極悪」(「ごくあく」ではなく「きょくあく」とする。)即ち「あらま!極悪やんかいさ~!」ぐらいの叫びにしておこうかと。

2025年06月12日

-

臥薪嘗胆の日・・・「数学的帰納法」で明日も生きる!

今年も、「6月6日:臥薪嘗胆の日」がやってまいりました。この日を「臥薪嘗胆の日」に設定してから何年経つのでしょう?以前にも書きましたが、いつまでも「臥薪嘗胆」していては、単なる「我慢比べの人生」になってしまいます。その先に見据える「至るべき地点」に至る為の「雌伏の日々」のはずです。これが後に「至福の日々」と化すのです。健康寿命をとやかくと論ずるようになった身としては若かりし頃や、まだまだ体力残存時の40代~50代の頃に見据えた「至るべき地点」がなかなか近づかない・・・どころか、ますます遠ざかっているような感が否めません。人生全うするまでに ・読んでおくべき本 ・見ておくべき映画 ・聞いておくべき音楽・落語 ・味わっておくべき珍味・料理 ・もう一度おさらいして鑑賞すべきアニメ ・取得したい資格などなど、莫大な時間を要する願望が山積なのでこの先の人生を見据えて、どうしても優先順位を付けて臨まねばなりません。言うなれば、「願望の断捨離」でしょうか。最低限の願望を残しつつ、そこに注力していく。そんな気構えで行かねば、どれもこれも道半ばで形にならぬまま終焉を迎えてしまいます。青年期には、純文学や古典などおよそ実生活には役に立たないような書物を好んで読んでおりました。その後、世間の荒波に身を投じてからは実務的な要素を求め、元来のコレクター魂に操られて役に立つか立たないかよくわからん(大半は役に立たない)資格を取り始めて、自己満足を得ておりました。最近になって・・・特に瀕死の状態で2か月弱入院してから原点に戻って「私の好きな3大作家」である ・安部公房 ・夏目漱石 ・立原道造の作品を再読したいと感じるようになりました。幸い、「平成の大処分」で千冊単位で処分した蔵書の生き残りの中に、このお三方の全集が存在しております。人生は、決して無限ではない!ということを徐々に実感し始めてから様々な「要らぬ欲求」が削ぎ取られて「本当に欲しいもの、欲しい状態」が少しずつ見えてきてます。相変わらず毎月毎月、資金繰りに悩まされて振り返れば、物心ついた頃から(古くは小学校の給食費未納から)50年以上、「資金繰り」に心を費やす人生でした。こりゃあ、死ぬまでお金のジャグリングは付いて回りそうだ。と覚悟しております。せめて、死ぬときには何とか「チャラ」に持っていきたいものです。こうして、50年以上「綱渡り」をしてきましたが、よくよく考えてみれば、どんな形にせよ「渡ってこれた」わけです。窮地(常に窮地ではあるのですが)に陥った際にいよいよ苦しい段階に入る・・・という時はいつも「ま、死にゃあせんわ。」と、覚悟を決めてきました。その繰り返しで今日まで生き延びています。覚悟を決めるべき状況に陥る度に ・胃が痛い ・眠れぬ ・泣きそうになるなどの症状が出ますが、それも回数を重ねて最小限の症状で済むようになり更にこれが日常化するに至り「この状態こそが日常」と思考をすり替えればまさに【数学的帰納法】で乗り切れることに考え至ります。数学的帰納法とは?例えば自然数に関する命題 P(n) が全ての自然数 n に対して成り立つことを証明するために、次のような手続きを行う。P(1) が成り立つことを示す。任意の自然数 k に対して、「P(k) ⇒ P(k + 1)」が成り立つことを示す。1と2の議論から任意の自然数 n について P(n) が成り立つことを結論づける。高校の教科書等の初等的な解説書ではドミノ倒しに例えて数学的帰納法を説明しているものも多い。P(n) を「n 枚目のドミノが倒れる」の意味だとすれば、上の論法は以下のようになる:1枚目のドミノが倒れることを示す。任意の自然数 k に対して、「k 枚目のドミノが倒れるならば k + 1 枚目のドミノが倒れる」ことを示す。以上の議論から全てのドミノが倒れることが結論づけられる。数学での証明は、真偽が明確に表せますが、上記の「ドミノ倒し」のように、実生活に無理やり応用しようとすると当然ながら、どこかしらで論理の破綻が起こります。ま、それでも心理的な後ろ盾としては十分な理論だと思います。ざっくり言うと最初のミッションをクリアできればその次もクリアできるはず、更にその次、その次・・・で、結局何とか凌いで生きて行けるはず!ってな感じの理屈です。これだけの記述ではいろいろと突っ込みどころが満載なのは承知の上でそれでも尚、「50年以上凌いできたからには、この先も安泰!」と結論付けて「日常」である ・資金繰りの煩わしさ ・なかなか思うようにならない日々を味わいつつ、生きて行こうと思います。いつかは死ぬけど降りかかってくる日々の苦悩・・・これしきのことでは、死にゃあせん!

2025年06月06日

-

ふと気になったこと・・・

「それ以上でもなければそれ以下でもない。」よく使われるフレーズで、先日も担当看護師の口から出たものです。・・・が、以前から気になっていたのです。(今更・・・ですが)わかりやすく「それ」を「1」として考えると「それ以上でない」=「1以上でない」=「1 ❝ 未満 ❞ 」・・・①「それ以下でない」=「1以下でない」=「1 ❝ より大きい ❞ 」・・・②「それ以上でもなければ、それ以下でもない」は、①かつ②となります。即ち「1 ❝ 未満 ❞ 」かつ「1 ❝ より大きい ❞ 」となりこれは「Φ=空集合」なのです。ですから、正確に言うと「それより小さくなくそれより大きくもない」「1より小さくなく」=「1以上」・・・①’「1より大きくもない」=「1以下」・・・②’①’かつ②’は・・・「1」そのものとなって言わんとするものと一致します。が、フレーズとしては、「おしゃ(※)」ではないですな。そもそもは・・・英語の「neither more nor less」が元のようで「more」は「それより大きい」「less」は「それより小さい=それ未満」で、「それより大きくもなくそれより小さくもない」(即ち「それ自体」)が正しいのですが、どこでどうなったんでしょう???「より大きい」≒「以上」「より小さい」≒「以下」というのを厳密に区別しなかったのが敗因かと・・・(※)「おしゃ」アニメ「ブルーロック」の登場人物、【蟻生十兵衛(ありゅうじゅうべえ)】が日常的に発する言葉。このアニメの中で最も好きなキャラクターである。因みに、「ハイキュー!!」では【影山飛雄(かげやまとびお)】君の師匠格でもある「大王様」こと【及川徹(おいかわとおる)】君のファンです。

2025年05月29日

-

退院しました。

1泊2日でしたが、5月20日火曜日に無事退院しました。希少例でもある「腹膜透析+血液透析」の「ハイブリッド」を画策しているのですが、腹膜透析で、原因不明の瀕死状態に陥り保険的措置としてシャントを形成し、年明けから「血液透析」を施してまいりましたが、開始早々に「血流量不足」の状態が判明し予定よりかなり早い段階で「バルーンによる拡張施術」を施すも、効果が得られず。苦肉の策で、分岐する血管の一部を塞いで血流量を確保する手術をしたのも束の間1カ月も経たないうちに血流量は減少し、毎回毎回「駆血帯」により血管を圧迫しながらの透析。もはや!シャントの再構築!しか術は無く今回、1泊2日で「新たなるシャント形成」と相成りました。術後に、マイ聴診器でシャント部分の音を聞くと「ををを!」最初にシャントを形成した後も時折音を聞いてはいましたが、毎日少しずつ少しずつ弱くなる音の1日ごとの変化は聞いてわかるはずもなく、今回、いまだに存在はしている「前のシャント部分」の音と「新たに形成したシャント部分」の音は5倍(大袈裟でなく)ほどの差に聞こえます。そりゃあ、血流量も少ないはず・・・かくして、明日の透析からは、少しはすんなりと穿刺ができて、これで、少なくとも数年は持ちこたえたいものです。とりあえず、この新しいシャントが安定した頃に再度、「腹膜透析」継続の可否を検討します。これが最終判断になると思われます。「可」であれば、不安要素は抱えながらも「ハイブリッド」として、腹膜が機能する限り続行。「否」であれば、早々に腹膜透析用のカテーテルを抜去することになります。これは即ち「2度と腹膜透析は行えない」=「血液透析のみ」ということを意味します。血管が、どれほどもつのか?文字通り「命運」がかかっております。

2025年05月21日

-

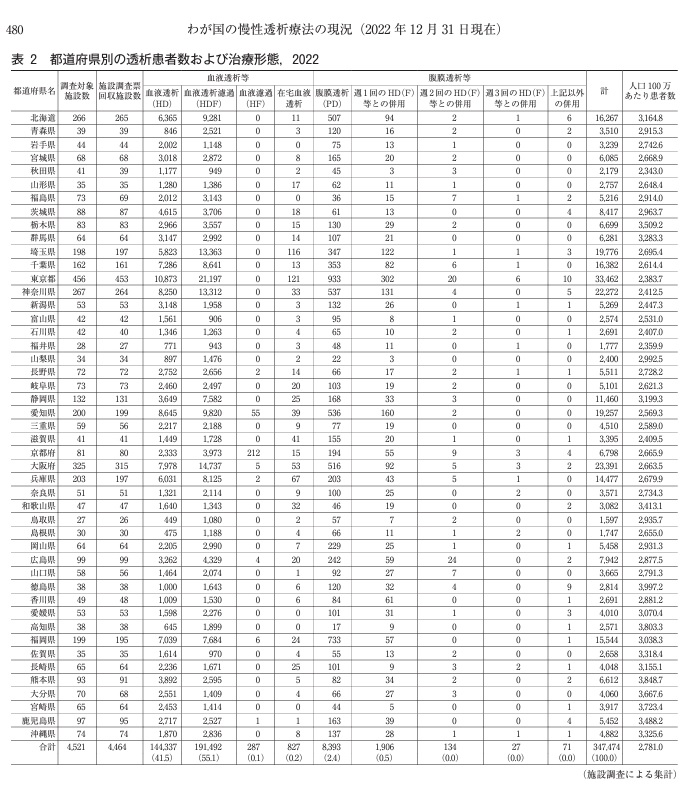

ハイブリッドへの道は険し!(TへT)

国内の透析患者(約34万人強)の内腹膜透析の患者は8000人余り(2%強)更にその中で、ハイブリッド(血液透析、腹膜透析の併用)をしている患者数は、2000人程・・・岐阜県内では全透析患者5000人腹膜透析患者は、約100人その内、ハイブリッドは僅か20人程です。望まずして、その内の一人になる権利を得ているのですが、これがまたうまくいかない・・・※「腹膜透析用のカテーテル留置」+「血液透析用のシャント形成済み」で初めてハイブリッドの権利が生じます。血液透析では、「異形」なる血管構造により毎回の穿刺(2か所に針を刺す)が困難で回を重ねるごとに、日を追うごとにじわじわと血管が細くなりただでさえもともと細くて血流量の確保が困難なのに更に困難さを増しております。バルーンによる拡張を1回、更には、シャント先の血管を潰して(この部分は潰しても大丈夫・・・らしい)分岐する血液を止めて、本流への血流量を確保するための手術をも施しました。それから、まだ数回しか透析をしていませんが早くも血流量が減少し、このままでは、シャントを今の位置より上(心臓側)に再構築してそこから穿刺するしかない・・・連休明けに、2回目のバルーン拡張を施すことになりました。そこで様子を見て、その後の方針を決める・・・とは言え、遅かれ早かれシャントの再構築は避けられません。来月なのか、来年なのか、数年後(までは持たないどろう)か・・・となると、血管の劣化を遅くするためにも週3回の血液透析を回避して平日は「腹膜透析」⇒週末のみ「血液透析」として、現在週に3回行う穿刺を週1回にすれば血管寿命は3倍になる・・・という目論見です。嗚呼、ハイブリッドの権利が有って良かった良かった・・・ところが!!!ここに至って、何と!腹膜透析用尾カテーテルが、腹膜内でかつてない程の「ハネ」(腹膜内で大きく折れ曲がる状態)となり本来「注液2000mℓ⇒排液2000mℓ」が基準の所排液が半分の1000mℓしか出ない!「ハネ」のせいで、排出口が推定8cmほど上になりそこより下方の透析液が腹膜内に残ってしまうのです。これが時間をかけて体内に吸収され、取ってもいない水分量として体内に蓄積されます。幸い、余分な水分は週3回の血液透析で強制的に排出されますが、もし血液透析で排出されずに大量に蓄積すれば昨年末に陥ったような「呼吸器不全」「心配が溺死者のような状態」になるわけです。そもそも、何の前触れもなく突然大きく「ハネ」たカテーテルがどんな理由でこうなったのか、が全く分かりません。担当医も「これほどハネたのは初めて見た。」とのコメント。何とか元に戻るよう連休明けまで様子を見ることになりました。最悪、手術で位置を治すことになるかもしれません。これで、どちらも出来てエエとこどり!「ハイブリッドぢゃあ!」と勇んでいたのが一転して、どちらも危機!となってしまいました。今は、何とかカテーテル様が機嫌を直して元の位置に戻って下さるのを祈りつつ連休明けに予定している「血管のバルーン拡張」で血流量が確保できることを祈るばかりです。どないなってんの?私の体内は!!!

2025年04月27日

-

今度は、日帰り手術・・・(T。T)

相変わらず透析時の血流量が少なく、規程の流量を得るために、透析中の4時間ず~っと駆血帯で駆血しながら透析しております。 「駆血帯」こ~ゆ~やつ↓ 元来、透析患者は時間の経過とともに血管が塞がる傾向にあり、定期的にバルーンによって血管の拡張をします。これとて、もともと糖尿病などで血管が脆い患者は何度も何度も拡張ができるはずもなく、私のように「土管のよう!」と形容された血管はそもそも、「拡張」すらされにくく解決策としては、シャントの再構築・・・つまり、別の場所に新たにシャントを作る、のです。とは言え、新たに作るシャントも、当然「同一人物」の「同じ血管の延長上」であり、最初にシャントを作ってから年月も経過しているので再構築・・・とは言っても期待される機能は不安満載なものなのです。さてさて、高い頻度で「エコー検査」をしてきた結果もともと「普通の人とは違う血管構造」 (下の方の図参照)に加えて、ソーセージの作成過程のようにねじったかのような細い部分が2か所も有りバルーン拡張時には、病院(そこそこ中規模の病院)の在庫にもない細い針しか通らないため前回のバルーン拡張も想定した成果が得られずバルーン拡張の直後ですら駆血帯(病院から私専用の「MY駆血帯」を与えられています。)を使用するありさまです。今週水曜日に、穿刺のエース格の看護師さんが3回目の「穿刺失敗」を宣言し、 ※この「穿刺失敗」宣言は、見まわしたところ他の患者では ほとんどなされていないし、「失敗」の度に 担当看護師のみならず、看護師長、担当医までもが 「ごめんなさい」を言ってくるのだから かなりレアなケースなのであろう。地獄の「刺し直し(※)」になるところ、急遽カンファレンスが開かれ、そのまま「バルーン拡張」となりました。その直後も、「MY駆血帯」は活躍してしまいました。エコー検査では流量の数値はUPしているので、「何故実際の流量が少ない?」というのが疑問として残ったのでした。 ~~~~~~ (※)地獄の刺し直し ~~~~~~ 毎週毎週「月・水・金」と1日おきに透析に通う際に 前日の夜には「明日は穿刺やぁ~」 (「透析」ではなく「穿刺」を恐れている) 当日朝4時頃には「リドカイン・テープ」(貼付用局所麻酔) を貼りながら、「もうすぐ穿刺やぁ~」 5時過ぎに家を出る頃には「穿刺やぁ~」 6時前に指定のベッドに 儀式のようにこのタオルを敷いて 「まな板の上の鯉」と化します。 ここまで相当の時間とエネルギーを消耗し 何とか「穿刺」さえ通過できれば その後の4時間は、少々針の位置が悪くてチクチクしようが 針を刺す角度が変で多少ズキズキしようが 1時間おきに「痛くないですか?」と尋ねられても 万が一「刺し直し」されてはかなわんので 「笑顔で」「大丈夫!」と応えるほど 「刺し直し」は、そこそこ波乱万丈な我が人生の中でも かなり上位にランクされるほどの苦痛なのです。 刺し直しの後は、翌日まで「しくしくと」痛みが続き 回復せぬまま次の「穿刺」の日が来るので 前日の不安は倍増、当日の不安も倍増 タイガースタオルを敷く時も怖さ倍増 「まな板の上の鯉」になった時には「怖さ3倍」 なのです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~その後、主治医と外科医担当看護師数名私を加えて、改めて今後の方針を相談しました。●穿刺を担当する看護師(穿刺のエース) 「毎回、かなり痛いことはよくわかるので 何とか痛みを軽減する方法を探りたい。」●腎臓内科の主治医 「シャントの再形成が現実的だが、 この先の人生を考えると安易に選択肢を狭めたくない。」●執刀する外科医 「数値上はバルーン拡張の成果が認められるのだから もうしばらく血管の成長を待つのも一考。」正解が無い中でのカンファレンスは二転三転しつつ結論は、★次回、駆血帯が必要な状態(即ち血流量が改善されてない場合) ならば、シャントの再構築手術を行う。 その場合は、透析後に手術し2泊3日(金曜~月曜) で入院して経過観察。そして、運命の金曜日(昨日)。高い確率で2泊3日の入院を覚悟した私は、手慣れたもんで、すいすいと入院セット一式をコンパクトにまとめて車に積んで病院へ。いよいよ、運命の穿刺エコーマシンをベッドの横に持ってきて慎重に検査した結果、やはり流量は最低限では有るが「数値は確保できている」との結論。だが、元来の複雑かつ異形な血管構造の為穿刺が困難であることは避けられない。ここに至って「これほど悩んだことはない。」と執刀担当の外科医が「血管を1本塞ぐ」との新たな案を出してきました。①の先(画面右側)の二股部分の上側に血液が流れるから①の右下(線路の記号のような吻合部)からの血流が分散して血流が確保できていない!(問題の穿刺箇所は、①の少し左側)だから、二股部分の右上に流れる血管を塞げば①への血流が確保できるはず! 塞いだ先の血管は「無くなっても困ることは無い」 とのことで(ホンマかいな?)あれだけ紛糾した カンファレンスもこの一案で全員妥結。との事で、急遽透析後にこの手術をすることになりました。朝5時過ぎに家を出て、待機とカンファレンス、オペ帰宅したのは15時過ぎでした。まな板の上に乗せられて、自らも今後の治療方針の会議に参加して何とか、「シャント再構築」は避けられました。シャントの再構築は今後の人生を考えるうえで「今の箇所がダメなのでその上に作る」ということは、その後の選択肢をどんどん少なくするということに他ならず、そのリスクを回避を出来たことは収穫と言っても良いでしょう。また、時間はかかりましたが、いろんな立場の人の意見が集約されてなおかつ、自分も参加できたことで今回の施術が「納得」の上で施されたことに満足しています。「インフォームド・コンセント」の理想的な例であると思われます。後は、来週の月曜日せめて「刺し直し」無く、今までよりも少しは楽に穿刺が出来ればもう「痛い」とは言いませんのでこれ以上、あちこち切るのは勘弁して下さい。執刀担当の外科医は「外科医は何かと切りたがる・・・って思われてるけど 僕は違うから!切らずに済めば一番いい!」と声高に言っていましたが、結局、一番ダメージが低い解決方法で最小限の部分を「切って」いただきました。双方妥結・・・でしょうか。あとから気づいたのですが・・・手術に際しての「誓約書」に「万が一、現状の血管ではアカンかったら 人工血管を使用する」ような記載がありました。小学生の頃「サイボーグ009」にあこがれていつか僕もサイボーグ!なんて夢見たことがここに来て叶いだした?今回は「人工血管」を回避出来てステント、腹膜透析用カテーテルに続くサイボーグ化は阻止出来ました。(TへT)

2025年03月29日

-

月・水・金の憂鬱 (-。-)

早朝(朝6時~)の透析を開始してかれこれ2カ月になります。月・水・金は、4時過ぎに起きて痛み緩和用の「リドカインテープ」を穿刺部に貼り、(透析開始の1時間~2時間前に貼らないと効果なし)5時20分頃家を出ます。6時過ぎ頃に、透析準備が始まります。まな板の上の鯉状態の私に採血用の2倍以上の太さの穿刺用の針で左腕に2か所穿刺します。リドカインテープの麻酔作用がどれほどのものか疑問を抱きつつも、取り合えず「2か所(2回)」の穿刺で済んだ日は、どれほど痛かろうと安堵しながら、その後の4時間を、ベッド上で多少の痛みが生じても我慢して戦っております。※せっかく刺して透析が始まったのに 万が一「痛いです!」と申告して、「ならば差し直す!」なんぞと言われた日にゃあ、 また地獄の痛みを味わうことになるので・・・ それよりは、今の我慢できる痛みを、あと4時間弱 我慢した方がましってもんよ!それでも、5日に1回ぐらいは、うまく刺さらなくて2回、時には3回・・・と刺しなおすことがあります。この時は、泣きそうです。と言うより、既に泣いている。(TへT)うまく刺さらない理由は色々あるのですが、一番は、「穿刺部の血管が細い!」ということです。血管が細いと、痛さが増し、なおかつジャストミートの穿刺が困難になり2回、3回・・・と刺しなおすリスクも激増!他の人も、透析を続けるうちに血管が詰まったり、細くなったりして半年に1回ぐらいバルーンで拡張するのだそうですが、私は、透析開始1か月後の先月、既に1回施術されました。施術予定の日(透析終了後に施術)透析中でベッドにいる私の所に主治医がきて「前もって言っておきますが、今日の施術は、、、、、めちゃめちゃ痛いです。」との宣告。「そ・そんな!今言わんかて!!!」と恐れおののく私に「言わずにおいて、いざ施術の際に めちゃめちゃ痛い! よりも、先に言っておけば覚悟できるし 万が一、それほどでもなかった~ となればラッキーでしょ?」たしかにそうかも・・・結局、何とか我慢できた。ぐらいのそこそこ痛い施術でした。これも、普段から他の人よりも痛い思いを(しかも、他の人よりも多い回数)している分だけ耐性ができたか?ですが、エコー写真を見るとまるで、ソーセージのぐるぐるとひねった部分かのように明らかに細く絞ったような部分が2か所・・・しかも、施術の際は、その病院の中で「最も細い針」を使ってバルーンを操作したのですが、1か所は、その「最も細い針」で、かろうじてクリアしたもののもう1か所は「この針でも入らん!」ほど血管が細い。「次回(1か月以内)までにさらに細い針を発注しておくので 今回は、これぐらいで・・・」との事。従って、「めちゃめちゃ痛い」思いで受けたにもかかわらずその効果はほとんど見られず、一昨日も1回失敗して、同一個所に再穿刺。落ち着いてから担当者と、看護師長がわざわざ「ごめんなさい。」と頭を下げに来るほどでした。帰り際に、担当医まで来て「ごめんなさい。」おかげで、本日は刺す側も慎重になりエコーマシンで「探りながら」の穿刺でした。探りながら刺していくので確実ではあるのですが、針の角度を変えながら、また前進したり止まったり、少し後退したりしながら時間をかけて穿刺されます。その分長く痛みが襲ってきます。角度が変わる時もなかなかに痛い!まだ外は夜が明けきらぬ時間帯に透析用ベッドが50床は有ろうかという広々とした空間で、誰一人大きな声を発する者の無いのに「ぐぅぅぅぅぅ~!!!」とか「あうううううう!」とか「あいやぁ~!!!」という押し殺しきれない奇声を発するベッドが1床それは、私です。

2025年03月19日

-

透析経過報告と新たな脅威

血液透析を行う病院を変えてから2週間(回数にして6回)を経過しました。2月3日(月曜)の血液検査の結果、指針となるクレアチニンの値は ◎透析開始前:8.3 ↓ ◎透析(4時間)終了後:3.5この日は月曜日ですので月・水・金と透析をする中で唯一「中2日」(金曜→土・日を挟んで月曜)のサイクルですので、水・金よりは「老廃物の残量(≒クレアチニン値)」が1日分多いのでかなりの数値になっていますが、腹膜透析とは違い、ダイレクトに血液をろ過するだけあってすさまじい値の変化です。それはそれで喜ばしいことなのですが前回報告したように ※前回の報告内容はこちら⇒2025年1月19日「異形・・・エビデンス」肝心の血管が分岐していて複雑かつ細いので穿刺(針を刺すこと)する人の腕前によっては ・めっちゃんこ痛い! ・1回では済まない⇒やり直しの穿刺 ・普通にやれても、そこそこ痛い! ・一見無事に穿刺しても時間経過とともに痛みが増幅! ⇒少し針の深さを調整する⇒痛い!前の病院からの申し送りで、「新米の看護師では手に負えへんで!」「この患者はめっちゃんこ痛がるで!」などとは書いてないにしてもエビデンスも添付してあるだろうから「通常とは異なる」ぐらいは認識共有されているはず。その甲斐あって、それなりの腕前の方々が担当してくれているようですがそれでも、「その担当者の最初の時」はどんなベテランでも「初めて遭遇」した「異形」の血管なので、初回穿刺ですんなりできた人は前の病院を含めても一人もいません。つまり、この先も、はじめて私の腕に穿刺する人は如何にベテランで有ろうと百戦錬磨であろうとおそらく「はじめての異形」に対面するのですんなりできる人に当たることは望み薄です。かと言って、2回目、3回目の人でも必ず「クリーンヒット」するわけでもないので常に緊張し恐怖を抱きながらまな板の上の鯉となっています。更に「体が冷えていたり緊張していたりすると 血管が委縮してよけいに痛い」などとレクチャーを受けても、どうしようもありません。「虫歯が痛いけど歯医者さんへはいきたくない」という小学生の頃の感覚に陥っています。※穿刺用の針は、私の場合「17G」(外径1.48mm めっちゃ太い!)を使用。普段血液検査で採血する針は「22G(外径0.71mm)」あたりですので、2倍以上の太さです。(TへT)当初は血流が細いため、もっと太い「16G」(外径1.61mm)の予定でした。(少しでも太い針で多めに血を巡回させる)が、何とか「17G」で出来るようになり安堵しております。加えて、「仕事への影響を最小限にする」ために近隣では唯一行っている「早朝透析」(このために転院して現在の病院に通うようになった)の為朝4時30分には起きて「リドカインテープ」(貼付用局所麻酔剤)を穿刺予定の所に貼り6時開始の透析に向けて暗いうちに家を出ます。(リドカインテープは、効き目が表れるまで1~2時間かかる。)この生活サイクルも、なかなか慣れません。日・火・木 の夜はかなり早めに寝るようにしてもなかなか眠れず、結局深夜0時ごろに起きてしまい結果、徹夜明けに透析・・・などということになってしまいます。 ※「リドカインテープ」も処方して出してもらうので 「1回2枚」しか貰えません。が、私の場合 「エビデンス画像」の「④」と「⑤」に穿刺するか「④」と「①」に穿刺するか、流動的なので1日分のリドカインテープ2枚の内1枚を縦に半分に切って、計3か所に貼って行きます。この「幅が半分になったテープ」をきっちりと「穿刺予定」の血管上に貼らないとただでさえ「麻酔剤という名のくせにそれほど効かない」テープの効果が更に減衰、若しくは「ほぼ効果なし」になりかねません。起きてから、無事穿刺を完了するまでは戦々恐々の数時間です。苦難を乗り越えて透析が始まってからは4時間もの間、当然寝返りも打てず左腕はほとんど動かせずひたすら横たわっている歯科ありません。可動式のテレビが各ベッドに備わっているのでそれほど退屈はしませんが、朝6時~10時頃のテレビはそれほど興味もなくいつしか寝入ってしまいます。時折、無意識に「痛い所」「かゆい所」に手が行きます。が、そこはつまり「穿刺」の位置なので、「あわや大惨事」になる寸前で手が止まり、今のところは難を逃れていますが、この4時間の間も気を抜けません。穿刺⇒透析 も睡眠を含む生活サイクルも早く安定させたいものです。

2025年02月09日

-

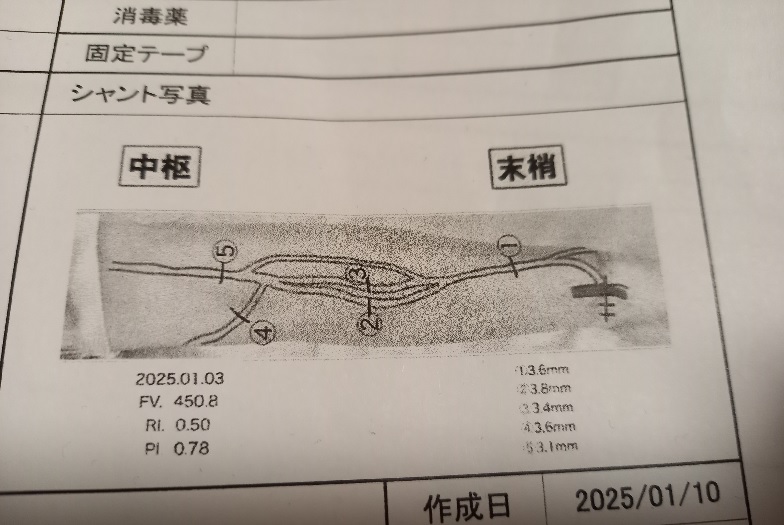

異形・・・エビデンス

1月3日の日記で「異形」と表現した我が腕の血管ですが、 →日記はこちら「成れり!」その詳細を入手しました。上図の如き配置ですが、どうやら通常は②と③が存在してはいるもののその上側に分岐している血管は「レアもの」らしく十人以上の担当医、担当看護師(いずれも透析病棟のベテランで何十人何百人の患者に接している。)が皆口を揃えて「へぇ~、こうなっているからか・・・」と感心します。と言うのも、「抹消」から「中枢」に向かって音を拾っていくと分岐部分からの音(聴診器で聴診)が通常とは異なっていて、一旦、音が小さくなったかと思うと(分岐した分だけ血流量が減っている)再び回復するのが、「?」だったらしくこの画像を見て皆が「へぇ~こうなっているからか・・・」と納得するのです。②③のあたりでは穿刺(針を刺す)のが困難で他の箇所も「他の血管と交錯」していたり「深い部分に潜って」いたりしているらしく④と⑤あたり(これもやや深く潜っているらしいが)で穿刺するしか今のところ安全策がないらしい。(①も候補だが、この部分は他に比べて「とにかく痛い!」)前回は「エコー」を使いながら深い部分を探って穿刺しましたが、探りながら時間をかけて指すので「痛い痛い」が長い続く最悪な状況なのです。元々の希望は「火・木・土」だったのですがどの病院も土曜日は人員配置が手薄になりがちでその日に「ベテラン穿刺要員」がいる保証が無いのでより安全な「月・水・金」になった次第です。今の病院では「おそらくNo1」であろう「ベテラン穿刺兄ちゃん」が担当してくれていてここ2~3回は「エコー」も使わず、感覚だけで一発穿刺で痛みも最小限で済んでいます。その兄ちゃんが担当する前は、1回に2本穿刺するところ・・・失敗に次ぐ失敗で計6回も刺され、1回1回の痛みも「ほぼMAX」でした。こんなことを週に3回も、この先の人生続く限り・・・と思うと、涙が出そうでした。あと1週間は今の病院で行いますが次の週からは別の病院(今まで行ったことが無い)になります。どうか、腕のいい「穿刺兄ちゃん」あるいは「穿刺姉ちゃん」「穿刺おじさん」「穿刺おばさん」が居てますように・・・

2025年01月19日

-

ようやく、退院しました。

昨日、ようやく退院してきました。結局、11月23日から、なんと!52日も入院していました。今週と来週は、今まで入院していた病院で月水金と週3日透析に通います。その次の週からは別の病院で毎週、月水金早朝6時から10時の透析が生存の為の最低限の習慣となります。腹膜透析用のカテーテルは依然として腹膜内に留置されたままですので、頃合いを見計らって抜去手術を行う予定です。この間も、腹膜内を空のままカテーテルを放置しておくことは腹膜炎はじめ感染症のリスクを抱えたままの生活になるので腹膜透析の代わりに「洗浄」のためだけに1日1回は腹膜透析液を「注入→すぐに排液」という作業も欠かせません。いわば変形の「ハイブリッド透析患者」です。52日ぶりのご飯は、やはり病院食とは比較にならぬほどうまいうまい!

2025年01月14日

-

成れり!

↑元日に、病室の外のベランダに来た鳥。 勝手に「縁起良し!」と確信しております。本日より、いよいよシャントによる透析開始です。これが無事にできれば、鼠径部に設置した「仮シャント」のカテーテルを外すことが出来ます。ここは感染リスクが高いので、1日でも早く外すことが望ましいわけです。結果!無事に出来立てのシャントによる透析は遂行出来ました。ただし、想像してたよりも「穿刺する時」「抜く時」両方痛い。(TへT)これをこの先、週に3回・・・(生きてる限り)年間150回以上もするのかと思うと、痛そう・・・それでも何はともあれ、これでまた一つ関門をクリアーして残すところ ・「仮シャント」の抜去 ・現在腹膜透析用に留置されているカテーテルの扱い (可能であればハイブリッド、不可で有れば抜去手術) ・ハイブリッドか否かにより、血液透析の実施先病院確保と スケジュール調整。ここまで完了すれば、一息付けます。退院の目標は次の3連休当たり・・・ですな。それはそうと・・・シャントが上手く形成されてるか、エコーで確認したところ「通常1本だけ」通っているはずの静脈部分が「途中枝分かれして再び合流」しているという、高速道路の「右ルート左ルート」のような形状になっていることが判明しました。枝分かれしている分、各々のルートの血流量が少なくなって最低限の流量を確保できないか・・・と思いきや取り合えずどちらのルートも最低流量は確保しているようで「珍しいケースですが、無くは無いケース。」との事。分岐⇒合流しているからと言って、特に不都合もなければ何か良いことが有るわけでもない・・・との事。ただただ「レアケース」なのだと。そう言えば、今まで黙っていましたが(特に白状する機会も必要もなかったことだし・・・)実は、右の尿管(腎臓と膀胱をつないでいる管)が2本有るらしい・・・という事も数年前に発覚しております。これも、「無くは無い」レアケースで、だからと言って、何か不都合があるわけでもなければ特段良いことが有るわけでもない・・・らしい。強いて言えば、「尿管結石」になる確率が多少高くなる?ぐらいか?古来より、「大業成すものは異形なり」と言われている・・・と何かで読んだ(手塚まんが?やったか?)記憶が有りますが、私の場合医療機器が発達した現代だからこそ、判明した「異形」と言えるかと・・・。どんな形で有れ生きてるだけで儲けもん!吐く息吸う息が全うならば9割がた幸福更に、好きなもん食えて、雨風しのげりゃ95%は幸福確保。ここまでを「当たり前」と思って特に感謝もしていないから残り5%の ・人間関係・・・とか ・お金の事・・・とか ・心配する暇あったら勉強せいや!・・・という学業の事とか ・そのくよくよが未来を暗くしてんのやで!・・・という 根拠のない不安とか絶望とかが、あたかも「人生のすべて」でまるで不幸を一手に背負いこんだかのような悲観的な思考に押しつぶされるのであってこの ・出る息吸う息がちゃんとしていて ・おまんま食えて ・雨風凌いで眠ることが出来るという「ほぼ具足している幸せ」をしっかりと認識して感謝していれば残り5%のことなんぞは「微々たる事」であり、ここに振り回されていたのではせっかくの「既に有る幸せ」を見失ってしまいます。この「95%(以上)の幸せ」をしっかりと噛みしめてこの先の人生を送っていけば、「今回の人生、成れり!」です。

2025年01月03日

-

2025年元日・・・緊急入院第40日

昨日の病院食は「年越しそば」が出ました。本日は・・・お雑煮!かと思ったら、お澄ましにかまぼことネギ・・・「餅抜き雑煮」でした。こんな日も透析センターは「元日」ではなく「月水金透析の内の水曜日」としてスケジュール通りに透析患者とスタッフがいつも通りに動いています。その中の一人として、「9番ベッド」で4時間の透析・・・毎年欠かさず見ている「ニューイヤー駅伝」も1区の途中から、ゴール前10分まで観戦できました。(各ベッドにはテレビが備え付けられている。)最後の最後、結果だけはネットニュースで見ました。近年まれにみる最終ランナーの一騎打ちでしたが、肝心なところは見逃しました。明日、明後日は箱根駅伝です。これはしっかりと録画して、後日観戦いたします。明後日(金曜日)は、いよいよ「シャントからの透析デビュー」です。この先長い長い付き合いになるシャントの初陣です。本年もよろしくお願いいたします。

2025年01月01日

-

大つごもり・・・2024年 緊急入院第39日

よもや、病院のベッドで年越しになろうとは全く予想もしていなかったことです。結局この1カ月以上・・・な~んにも出来ずに時を浪費しておりましたが、その前の1カ月と比べてどうだったか?というと、その前の1カ月も決して実のある時を送ったとも言えないわけで結局、1か月病院に軟禁されていようが好き勝手に時間を使うことが出来ようが出来ることはさほど変わらないようで毎日毎日、正体の知れないものに怯えて焦って焦って時を消費したところで得るものなんてさほど大したものは無くわかのわからないストレスやら何やらで時間と心身を浪費するのが関の山。そう思うと、自由に使える時間と空間を持て余して結果、後悔だらけで一日を終えるぐらいならば初めから「何もできない日」と覚悟していた方が変な公開やストレスが無い分だけマシかもしれない。とは言え、この先す~っと「何もできない日」を送り続けるわけにもいかないので最低限の「生命維持」をしながら、さてさて、退院後は何が出来るだろう?こんな状態になっても、とりあえず誰にも同じように「1日24時間」は与えられる。

2024年12月31日

-

緊急入院第33日

毎年、戦々恐々の状態で冬の賞与の時期を迎え、年末年始はバタバタと時が過ぎ去っていくのですが今年は、この緊急入院と、更にはコロナ感染によりふらふらになりながら資金繰りをしつつ無事、冬の賞与⇒12月給与支給の流れをクリアしました。先月に続き、これで2カ月連続で病床からの資金繰り、支払いを敢行し、何とか予定通り(?)に数か所の支払いを滞らせながら今年も年を越せそうです。幸い(?)予定外に入院が長引いたので個人の入院保険金が多めに入りそうです。これで、今回滞った支払いを払いきれれば入院した甲斐が有ったってもんよ。相変わらず、何のために仕事してんだか、いったい・・・個人の保険金まで支払いに充てねばならんとは!

2024年12月25日

-

ここに来て、コロナ・・・とは!!!

シャントの形成具合も順調で、後はいつ退院するか、退院後はどこへ通うか?を決める段階になりました。そんな矢先、12月20日朝のバイタルチェックで何と!体温「40.9度」を記録!平熱が36度未満ですので「平熱+5度」平熱が36.5度の人にとってみれば41.5度に匹敵する驚愕の数値です。即座に「コロナ=インフル検査」を行ったところ見事に「コロナ陽性」でした。コロナが世に蔓延してからというもの、ただでさえ免疫力の低い身として、普通の人以上にガードを固くしてここまでコロナに罹患することなく過ごしてきました。今回の入院も、余分に料金は取られるけれど「個室」に入って、少しでも人との接触を回避しようとできることはしてきたつもりなのに・・・月水金の透析の時に「透析センター」まで行って4時間ほどたくさんのベッドの中の1床で過ごす時間か?最近リハビリルームまで足を運んで自転車漕いだりしたのがあかんかったか?いずれにせよ、ここでコロナにかかるとは!不覚!!!コロナの特効薬といわれるラゲブリオを処方して頂きました。数値で出るほど「熱が高い」という自覚はなく昨日からとにかく喉が痛い痛い!喉の奥を鑢を掛けたような痛みで食事も喉を通らない。

2024年12月22日

-

緊急入院第27日

朝のバイタルチェック昼前のバイタルチェックリハビリ月水金は午後から血液透析夕方のバイタルチェック施せることはすべて完了して日々、ルーティン化してきました。後は、シャントがしっかりと形成されて年明けから通院する病院が決まれば新たな日常が始まります。これほど長い入院は初めてで、当初は、寝返りを打つことさえままならぬ危険な状況でしたが、ひとたび峠を越すとそれはそれで、退屈な24時間の繰り返しです。今までなら、何かと焦って落ち着きませんでしたが今回「死の淵一歩手前」を経験してからは日々、目が覚めて呼吸ができることに大いに感謝しつつ、日を送っています。かと言って、感謝感謝だけの毎日でもあんまり意味が無いのでやっぱり、生き永らえる限りは「生かされている」という自覚のもとに何かをせねば!という気持ちは変わりません。むしろ、強くなってきます。何が出来るのかを心配してても始まらないので兎にも角にも、「今できる事」の積み重ねを意識して、今日も明日も生きていきたいと思います。

2024年12月19日

-

シャント形成

上記資料によると、HD(血液透析)とPD(腹膜透析)の併用者(ハイブリッド)は、週2~3回を加えても全国でおよそ2000人、岐阜県内では20人ほど・・・と、レアな存在であります。本日、HDを見据えて、シャントの形成が完了しました。↑これは、昨日、プロットされた設計図(?)です。術後の画像を添えて「BEFORE⇒AFTER」を掲載しようと思いましたが、施術直後の画像はちと生々しいので割愛いたしました。これで、現時点ではHD,PD両刀遣いが可能で「ハイブリッド」予備軍になったのですが、今回のPD(腹膜透析)の経過不良の原因がいまだに判明しないので、「PD封印」のままです。ハイブリッドが出来ないのであればいずれ「PDカテーテル」を抜去して「HD(血液透析)」のみで、死ぬまで生きていく(?)しか方法がありません。ふりだしに戻って、「HDで健康寿命10年!」を目指して頑張ります。2年前にも「健康寿命10年」って言ってたような・・・2年延びてるやん!!!これで、2~3週間経てシャントが無事安定すれば年明けからは、 ・透析をする病院 ・スケジュール(曜日、時間帯)を確定させて、日常生活に組み入れる。あとは、「そ~っと」生きていく。

2024年12月12日

-

こんな時にツケが回ってくる。

↑現在の病室の様子毎回入院時には、ノートPCを持ち込んで最低限の銀行払い込みや、請求書作成給与振込、などを行ってきました。そのノートPCがいよいよ使用不能となってからは安定した「デスクトップ」に頼りっきりで特に後継機を入手する予定も有りませんでした。(メインのデスクトップ機が「ウインドウズ10」であることを考慮して もう少し早めに動いておくべきだったが。)今回、「11月23日」という「給料日(25日)直前」であり、「月末締め日」を控え、一大イベントである「冬のボーナス」の査定も行わねばならぬ時期に緊急入院・・・。どうしようもないので、何と!「デスクトップパソコン一式」を病室に持ち込んでおります。今の個室に移る前の救命病棟の「CCU(循環器疾患集中治療室)」にいる時(強制酸素マスク着用)から持ち込んで取り敢えず「給与振込」を片付け昨日ようやく「請求書類」を片付けました。普段から、早め早めに準備をしておかないからこんなことになります。が、最小限の準備は比較的早めにしておるおかげでこのような状況でも「最悪の事態」は避けております。やるじゃん!「俺」 ↑蟻生十兵衛のオシャな口調で・・・「デスクトップパソコン持ち込み許可有り」のお触れが回ったようで、「で・ですくとっぷ て!」看護師さんは皆口を揃えて「こ・こいつかぁ」と一瞥していきます。それにしても、オンラインが当たり前の世の中で本当に良かった・・・と思う。反面、オンライン化していない銀行通帳などはなんて煩わしいんだ!店頭まで「記帳」しに行かねばならん!何て非生産的なんだろ。分散した通帳の「現時点での合計残高」が把握できない!というもどかしさ!とにかく、年内は病院から出られない身なのです。

2024年12月10日

-

現状整理

2017年、2018年、2022年、2023年・・・と、このところ慣例ともいえるようになってしまった「入院生活」ですが、過去は、1週間~2週間程度でなおかつ、計画的な入院がほとんどでした。2022年の「虚血性腸炎」は結局、原因が確定しないまま今日に至りますが、とりあえずは再発はしていません。さて、今回の入院は元々は「10年の計」による「腹膜透析」の過程でこれまた「原因不明」の「除水不能状態」に陥りあろうことか、透析液が体内に流入・蓄積するという不可解な現象を起こし、まさに「瀕死状態」にまで追い込まれた次第です。全透析患者の3%程度(県内では1~2%)しか存在しない「腹膜透析患者」の症例は少なく、担当医も自身の「腎臓内科ネットワーク」を駆使して全国の専門医とコンタクトし、今回の私の症例の原因を探っていますが、「初めてのケース」「聞いたことが無い」などなど、混迷を極めています。嘆いていても時間は経過するので、今後の道筋を整理すると①:現在の「腹膜透析」は、原因が判明しない以上は 危険極まりないので、続行不可。②:結局、新たに「血液透析用のシャント」を構築。 ⇒これは、「12月12日に手術」が決定。③:現状は、鼠径部に「仮設置した仮シャント」で血液透析しつつ 何とか生き永らえる。④:③を続行しながら②のシャントが一人前になるまで(2~3週間) は入院生活続行を余儀なくされる。⑤:何とか年明けには解放されて、新たなる「血液透析患者生活」 をスタート。「月・水・金」あるいは「火・木・土」の通院透析。⑥そうこうしながらも、現在腹膜内に留置されているカテーテルは 放置して、それこそ「腹膜炎」なんぞに罹ったらエライこっちゃ! なので、だましだまし、洗浄しながら、いずれ「カテーテル抜去」 の手術の為、来年入院となる予定。 それまでに、「腹膜透析再開」のメドが立つようであれば (カテーテル自体は、担当医曰く「理想的位置に有る」後は 化学的要因なのか、他の要因なのか・・・さえ判明すれば) 平日は「腹膜透析」で、週末に「血液透析」を行う ハイブリッド に移行する道も残されてはいるのだが、 果たして今後の命運やいかに!!!

2024年12月09日

-

今年も「魔の賞与」の季節

貰う側の立場の時は首を長く、心待ちにしていた甘美な一大イベントそれが、「冬のボーナス」ここ数年は、「払う側」として「魔の季節」を送っています。 去年の嘆きは ⇒ 「2023年12月14日 今年も賞与の季節到来」創業以来、過去5年間は「借入」と「他の支払い先延ばし」で何とか乗り切ってきましたが、そのしわ寄せも大きく、今年はいよいよ「自力で」賞与支払いをせねばなりません。ま、本来のあるべき姿ではあるのですが、ここに来て緊急入院で、ようやく体中の機器のコードも外れ何とか「院内散策可」のなったのが昨日で、外へ出るのはまだ禁止されています。複数に分散してある銀行口座の合計の残高もはっきり把握できず賞与支給日前後の引落の攻防ラインも読めず半ば見切り発車で賞与支給日を決めて何とか賞与を支給する!その後は・・・何とかなる!

2024年12月08日

-

緊急入院第15日・・・「重力浴」

急遽入院が決まってから、10日ほどは、CCU(循環器疾患集中治療室)に居座っていました。ここは、ICU(集中治療室)に準ずる部署で一般病棟に移るまでの中継点でも有ります。たいていの患者は、1~2日でこの部屋から出て一般病棟に移動しますが、宙ぶらりんな形で10日も居座っていました。かろうじて入手した「A4コピー用紙」と看護師さんから借りた「3色ボールペン」とメモ用ボード ↓この手の「クリップ付きボード」をうちの保育士さんたちは「バン」(板・・・のことか?)と総称していますが、看護師さんも「バン」と呼んでます。業界全体の「あるある」なのか、それとも、単なる「地域の方言」なのか・・・?他にも、ここが「普通の病棟」ではない!と示唆する物品があちこちにありました。今まで何度もお世話になった一般病棟に比べるととっても居心地の悪い空間でした。(当然か?)その時空間に居た時は、ほとんど寝返りも打てず酸素マスク装着で24時間いましたので周りの景色も見えず、思考回路も安定せず何かしらメモしていたことも一部判明せず。(大半は判明したので。上出来上出来)そんな中で、どうしても意味が分からなかったのが6日目にして「重力浴」というメモ。何だろうねぇ?日光浴、とか海水浴の延長だと考えると「普段足りてないものを補うため」であり、「どちらかと言うと心地よいこと」と思えるのだが、それに従うとそれまでの5日間は、重力をあまり感じることが出来ず6日目にしてようやく重力の恩恵にありつきそれを謳歌していた・・・?のか?いずれにせよ、この時の状況では依然として起き上がることも出来ず、「重力」を感じる機会は普段よりは少なかったか・・・で、6日目にしてようやく身体が少しずつでも動き出しそれに伴う「反作用的な力」としての「重力」を再認識して、マイナスの力を受けつつも心地よい疲労感を味わっていたのだろうか?「重力浴」時には、味わってみようか。

2024年12月07日

-

緊急入院第12日

ようやく、体中に装着されていた数種類の機器のコードがいくつか外されて、CCU(循環器疾患集中治療室)から一般病棟に移ることが出来ました。それでも、まだまだ自力歩行ができる状況でもなくただただベッドに張り付いたままです。11月23日に緊急入院になる前に1週間ほどで体重が5~6kg増加。このころすでに体中にどんどん水分が充満し日常的な満腹感から食事もほとんど取れなかった。12日で8kgも体重増加し、瀕死の状態。そこから禁断の血液透析(当然シャントは構築されていないので 鼠径部の血管から直接透析)を1週間ほぼ毎日敢行し7日で「マイナス15kg」というウルトラダイエット(兼:超デトックス)になりました。腹膜透析を開始して僅か1年と3カ月でこのような結果になり、しかもこの度、急速に悪化した原因がつかめないまま・・・原因不明の状態では、いつまた同様の事が起こるか恐ろしすぎて、現状では腹膜透析は続行できません。こうなっては、私の「文字通りの命綱」は、現在仮設された鼠径部の「シャントもどき」のみ。想定外でしたが、何とか来週の木曜日には「正式シャント構築」の手術を行い、そこから2~3週間で安定すればはれて、「血液透析患者」となります。あれだけ、熟慮して大きな決断をしてまで避けた「血液透析」でしたが、目論見より10年も早くお世話になることになります。さて、そうなるといよいよ、「あと何年生きていられんのやろ?」という疑問が本当に本当に現実味を帯びて日々のしかかってきます。11月23日(入院初日)の苦しみは過去に味わったことがない程の苦しみでした。あの一歩向こうが、俗に言う「死の淵」だった、と思っています。決して、「お花畑」でも「走馬灯」でもなくもっともっと、苦しく緊迫したものです。幸か不幸か、その一歩手前でこちらに戻って来たので(勝手に)もう少し生き永らえるものと信じています。今回の経験が有ろうが無かろうが透析の予定が大きく変わろうが、明日、命が有る!という保証はない!幸運にも朝、目覚めることが出来たのならまずは、生き永らえたことに感謝し、許された1日を無駄遣いしないよう・・・

2024年12月04日

-

エビデンス・・・おまけ

「SPO2:80」「溺死体のごときX線写真」は、画像が無いのでここにお示しできませんが唯一画像をゲットしたのが、これです。NT-Pro BNPは、「基準範囲」に記載されているように「125以下」であるべきなのですが、11月14日の定期健診時(いよいよ除水量がマイナスとなって久しく担当医に ミッドペリック135⇒250を訴えた日)に、「僕はこの原因がつかめているからびっくりせぇへんけど、これを普通の内科医が見たらびっくりするでぇ。」と言って見せてくれた時(11月14日)の値が「4600」だったように記憶してます。その僅か4日後に、自分とこのクリニックの担当医にここまでの経緯を話して、採血しといてもらったのが上記の画像です。大病院と違って検査結果を外注しているので私がこの数値を知ったのは、そうゾンビ化して暴れ、その後捕獲・隔離鎮静化された11月25日です。それにしても、「37041」って、何よ。

2024年12月01日

-

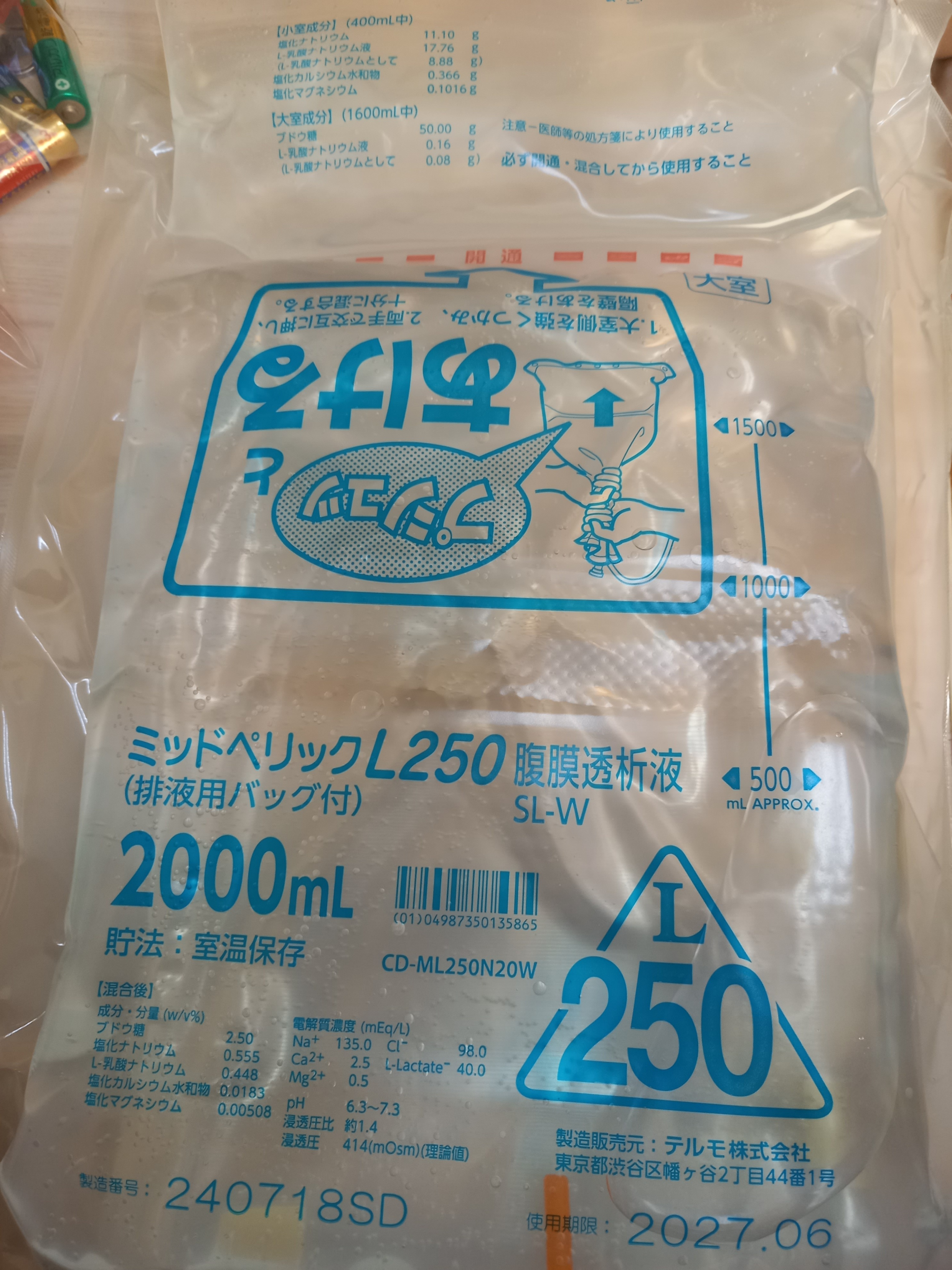

緊急入院第9日

何から話せばよいでしょうか?こんな時は、得てして(特に私は)事の細部をより強調したり、大筋を蛇行させたりする傾向が見られますので時系列で完結に推移を説明いたします。(結局そうはならないのでしょうが・・・)「腹膜透析」を開始してもう1年と3カ月当初の予定より「除水量」が減り、「マイナス」に転じる中でいよいよ「ミッドペリック135」を 詳細記事は⇒嗚呼!腹膜透析・・・孔子、論語に曰く「四十にして惑はず」「250」 ↓「ミッドペリック250」に「濃度アップ」・・・処方箋を貰ったのが11月14日(木)です。この時点で、お盆過ぎから除水量が大幅「マイナス」であることは主治医に訴えており、過去の日ごとの推移データからも明らか。「250」の第1便が我が家に納入されるのが11月22日10時頃実は、11月10日~14日にかけては約3kg14日~22日にかけては更に約5kgも体重が増加していたのです。11月になってからは体調も明らかに悪くなり食事もほとんどとっていない状況でこの体重増加は本来「濃度差」を利用して体の中の扶養水分や毒素を「除水」せねばならんのが、逆に体の中に「でんぷん」「糖」として、ぐんぐん吸収されている状況が続いていた。常々、「人間、明日の朝ちゃんと目覚める、という保証はない!」と嘯いていますが、11月22日、何らかの劇的転換を期待した「250」第1陣を受け取って、さっそく透析液交換をしましたが、全く効果は見えず、中身が濃い分だけ「同じマイナス数値」でも吸収された中身は約2倍近い・・・ここに来て我慢に我慢を重ねてきた一縷の望みも砕け散り昼過ぎから少し横になってみても呼吸が苦しいばかりで休むこともままならない。翌23日になっても改善するどころかますます重篤な症状に陥ります。とにかく、苦労して吸い込んだ酸素がどこにも行けず喉に張り付いた状態で、これが蓋になって不要な二酸化炭素を吐き出すことが出来ない。「ふー!ふー!ふー!ふー!ふー!」と無理やり息を噴き出して、その隙間に何とか酸素を送り込む・・・の繰り返しで、ちょっとうとうとすると、この作業が出来ず呼吸が止まるかのような・・・何とか座って息を整えるも当然この状態では眠れるわけもなく主治医の「座っているより横になる方が苦しくなったら危ない!」の言葉が頭をよぎり、ここに至って「明日の朝、生きて起き上がれる自信がない」という感覚が生まれて初めて生じました。ふらふらしながら(この頃には階段を降りることはおろか、 着替えをするのも困難なほど息が苦しい)嫁様に向かって「病院へ 連れてって く れ 」流石にただ事ではないのを感じ取ってくれたようで何とか病院へ土曜日の救急外来の受付に保険証を出してから「くるしい~~~!!!!!! 助けてくれ~~~!!!!!!」と青息吐息で叫びつつ医者だか看護師だかわからん人の胸倉をつかみ暴れ出すのに10分もかかりませんでした。人間は生まれる時に「羊水」の中で来るべき「誕生⇒肺呼吸」に備えて着々と準備しつつ、生まれた瞬間大気に触れたのを機に「肺呼吸スイッチON」となるそうですが、その切り替えの瞬間は地獄の如き苦しみだ・・・との事。この日の私は、まるでその逆を行くかのようで「酸素」を体に取り込めない、「二酸化炭素」がどんどん体内で膨らむ。細胞と細胞の隙間にある酸素がどんどんと粘度の高いゲル状のものに埋められていく。そう感じた裏付けが後に突き付けられたデータです。まずは、肺のX線写真担当医曰く「殺人事件の鑑識なら、溺死!」次にコロナ禍で脚光を浴びた「酸素飽和度(SPO2)」この値は「90未満」で呼吸不全状態との事ですが。私の数値は「80」だったそうです。もはや「溺死体」が殴り込みに来た状態です。かくして、何とか「かなり強制的に酸素を送り込む」やつを装着し、それでも時折、そのマスクを引っ剥がして「苦しいいいいいいいいい!」と叫ぶゾンビ患者・・・が11月23日の私です。暴れた前科が付いたから・・・というわけではないでしょうが救命病棟の内の「CCU」にず~っと押し込まれています。この病棟は「心筋梗塞」「狭心症」などの患者が入りだいたい1~2日で「卒業」して一般病棟に移ります。私が入ってから、5人が入ってきて各々1日ほどで卒業しています。昨日新たに一人入りました。本日で9日め未だベッドから1歩も動けず、3度3度の食事を頂きつつも運動は何も出来ず身体中の「不要水分、毒素」を除去すべく急遽設営した血管から、あれだけ避けていた「血液透析」を行う事昨日まで何と6回入院8日で15kgの減量となりましたが、それでも、狙ったところの不要物をピンポイントで除去できるわけでもなく「相対的に」良くなった・・・という感じです。ただ、現状では肺に溜まった扶養水分やその他の検体検査をしてはいるものの「腹膜透析」で除水が出来ず「マイナス」になってその水分が臓器に悪影響を及ぼすようでは腹膜透析は怖くて全幅の信頼を置けません。今は、臨時の「仮シャント」でしか命をつなぐことができないので、早急に「シャント」を構築して残った勇逸の選択肢「血液透析」に移行するしか生きていく術が有りません。計画より大幅に前倒しをして「血液透析」に入ることになりそうですが、まずは、退院・・・というよりこのべッドからの「独立」が最優先課題。世間では知られていないが、この1週間で、日本では極めて珍しい「腹膜透析と血液透析」の同時オペレーションが数回行われたのです。「腎臓内科」に携わる面々は「をを!これが教科書で見たやつか」と、常に3~6人ほどの「見学者」をベッドサイドに引き入れて興行を行っておりました。

2024年12月01日

-

「賞金稼ぎ」への道・・・再び

相変わらず、寝つきが悪く布団に入っても、なかなか眠れません。普段は、落語のCDを聞きながら眠るのですが、当初は、20分~30分ほどの噺でも最後の下げまで聞くことなく寝入っていました。今では、60分に及ぶ噺でも最後の下げまでしっかりと聞いてしまい、結局次の噺に・・・うとうとしかかった状態でCDを入れ替えると眠気もリセットされて、ふりだしに戻る・・・そんな日が続くと週に1日ぐらいは、いよいよ寝不足が溜まりに溜まってすんなりと眠りにつくことが出来ます。そんな毎日ですが、時折、今にも眠りに落ちそうなギリギリのころ合いにふと「ないす・あいでぃ~あ」が浮かぶことが有ります。中学生の頃からこの現象は有ったのですが身体の9割以上が「既に眠る体制」に入っていて残りの僅かな覚醒部分だけが「ないす・あいでぃ~あが浮かんだぜ!浮かんだぜ!」と頑張っているだけなので結局、ズルズルと眠りに入って、「ないす・あいでぃ~あ」は雲散霧消し最初から無かったことになるか、良くても、翌朝「な~んか、エエこと思い付いたような・・・」で、終わってしまいます。同じようなことが、車の運転中にも時々起こりますが、これも、車を止めてメモしようとすると「ないす・あいでぃ~あ様」は、蜘蛛の子を散らすが如く、さささ~っと、どこかに逃げてしまいます。かろうじて覚えている内容や半分寝ぼけながら取ったメモや運転中に、片言でボイスレコーダーに録音した内容などは、後々冷静な時に見聞し返すと「なんやねん、これは!」てな内容で、とても使える代物ではありません。音声は、聞き取れないし、聞き取れても意味不明、文字は解読不能で、解読できた箇所もまるで暗号か、怪しげなおまじないにしか見えない。ど~なってんだ!「ないす・あいでぃ~あ」が浮かんだ時の俺!仕事に関することや、資金繰り、家庭教師の際の「教え方」、スタッフへのレクチャー内容そして、若かりし頃から温めている「大活劇風長編スペクタクル立志伝」のような高貴なる文芸作品の骨子や細部の表現などなど・・・雲散霧消した「ないす・あいでぃ~あ」(のはず)は、数えきれません。そんな中でも、何十回に一回ぐらい、夢混じりのアイディアや運転中に思い立ったことが実を結ぶこともあります。何年ぶりでしょうか。寝付けないまま、何度も寝返りを打っていた深夜に遠ざかる六代目三遊亭圓生の声と入れ違いに、ざ・ざ・ざぁ~っと、原稿用紙の映像が降ってきて、常々温めている構想(「大活劇風なんちゃらかんちゃら」)とは全く異なる作品が頭の中を飛び交いました。普段なら、このまま寝入ってしまうところでしたが、この時は、妙に鮮明だったことも有り、何とか頑張って起き出して、雲散霧消・・・しつつある構想を何とか捕まえて、かき集めて頭の中で崩れないように、そろりそろりと移動してからPCを「ON」にして、一気に一作品書き上げました。翌日、冷静になった状態で一気に書き上げた作品を読み返しましたが、最後のところで、自分でも涙ぐんでしまうような仕上がりになっていました。数年ぶりにどこかの懸賞にでも応募しようかと、(前回の懸賞応募は、 ⇒こちら「賞金稼ぎ」への道・・・第一歩 2009年5月30日)いろいろ調べるとどの公募も、原稿用紙の枚数制限があり、今回書き上げた作品は ・長編小説部門には短かすぎ ・短編部門では長いこれ以上書き足しては、文字通り「蛇足」になりかねないので、推敲しながら、削ったり表現を訂正したりすること10数回・・・ 構想:瞬時 制作:数時間 推敲すること10数回細部の表現などを直しているとキリがなく、最初のイメージからどんどん遠ざかるので、「原稿用紙の枚数制限丁度」にぴったりになったところで完成!として、とある懸賞に応募しました。いよいよ作家先生かむ太郎・・・誕生か? ・作品のモデルになった人には何て言おうか?とか、 ・俺はエエけど、モデルになった人のところにマスコミが 押し寄せては申し訳ないな。とか、 ・これで、賞金やら原稿料やらがたんまり入ったら 「扶養家族」から抜けねばならんのか?とか、 (現在は、私は最低限の給与計上で嫁様の扶養家族扱いです。) ・教科書とかに掲載されて、講演とか頼まれても 「腹膜透析」の身としては、あんまり遠方まで行けないし・・・とか、悩みが尽きません。発表まで、いろいろと胸躍る日々です。

2024年11月05日

-

今年の彼岸花~続き

9月29日には、まだまだ蕾だったのですが、 →9月29日の様子は、ここ「今年の彼岸花2024」2024年9月29日その日に持って行ったスーツの直しが出来たのでそれを取りに行く道中、再び同じ場所の彼岸花を見に行きました。 ↑2024年10月10日の彼岸花去年の10月10日 →記事は ここ「今年の彼岸花・・・10月10日」2023年10月10日の姿とほぼ同じ。お彼岸からは、今年も去年も2週間以上経過してはいますが、今年もひっそりとその姿を見せてくれました。その日に、もう1枚撮った「5m離れた彼岸花達」は、既に枯れたのか、もう姿が有りませんでした。日当りの加減なのでしょうか。いずれにしても、少しずつ、彼岸花の開花時期がずれているようです。

2024年10月11日

-

今年の彼岸花2024

昨年は、10月になってもまだ彼岸花が咲いていて季節のズレを痛感した次第です。 ※昨年の彼岸花は、⇒ こちら「今年の彼岸花10月10日」2023/10/10今までは、特に気を付けなくともこの季節になれば車で移動中に、自然に視界に彼岸花が入って来ていたものですがふと気づくと、今年はまだ目にしていません。車での移動が減ったことが大きな原因でしょうが、それにしても、近くの畦道とかにも見当たりません。昨年来、腹膜透析を開始してから「常時腹膜内に2リットル」の透析液を体内に抱える身となり今までのスーツ(特にズボン)が履けなくなり「新調」するか「サイズ直し」するか・・・ぐずぐずと尻込みしている内に1年も経過してしまいました。サイズ直し・・・と言っても、普通に太ってサイズアップしたのではなく腹部のみ偏って「体積増加」しているので簡単にサイズ直しが出来るんだろうか???などと、勝手に素人判断で悩んでいました。ま、要するに面倒くさくて腰が重いのですが・・・ダメもとで「サイズ直し」に出しに礼服とスーツをスーツ屋さんに持っていきました。「今月限り」の「金券」が有ったので、何とか9月中に!と決心してはいたのです。「金券」だけでは、それでも腰が重かったのですが、スーツ屋さんへ行く途中に、昨年撮った「彼岸花」の場所が有ることを思い出し、「今月限りの金券」+「今だけの彼岸花」の二つで、ようやく背中を押されて行ってきました。 ↑ ↑ ↑昨年、10月10日になってもまだ咲いていたあの場所の彼岸花ですが、まだ、蕾・・・か?日当りの加減なのか何なのか、5mも離れていない場所の彼岸花は・・・お、ちょうど満開か・・・ ↓ ↓ ↓何とか彼岸花も愛でることが出来、スーツも何とかサイズ直しが出来るようで・・・サイズ直しの料金を、(勝手に)「さぞかし高いんだろう」とビクビクしていましたが、(以前、かけつぎをしてもらった時結構な料金だった。 かけつぎは、サイズ直しとは少々違う次元の値段設定のようです。)ズボン1本1,650円とのことで、2本で3,300円。金券が2,000円分有ったので、お安く済みました。勢いで、冬用の長袖Tシャツ3枚と柄物のYシャツも1枚買いました。

2024年09月29日

-

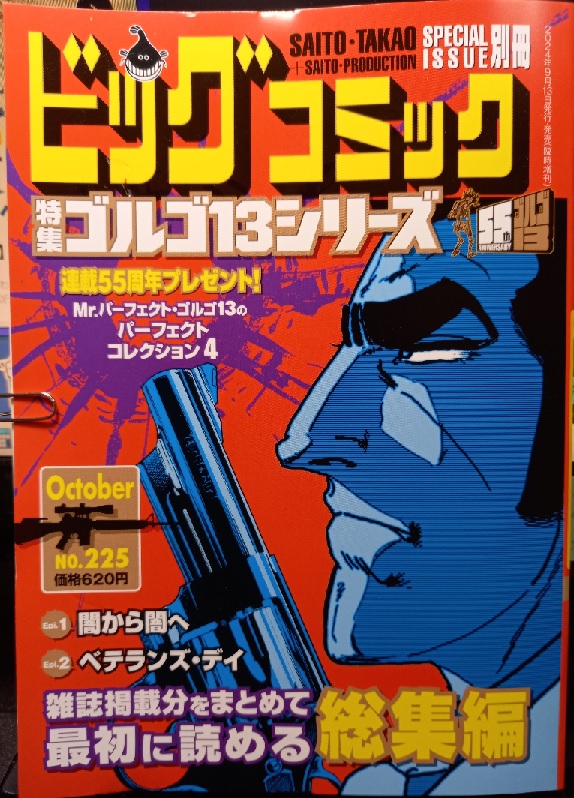

別冊 NO.225 ~ゴルゴ13

毎年、 3月13日 6月13日 9月13日12月13日の年4回、きっちりと発行されるのが「別冊ゴルゴ13シリーズ」です。1970年発刊以来、当初は不規則だった発売日もこの数十年はきちんと統一されています。今号で「225号」実に54年です。最初に「別冊」を買ったのは、かれこれ40年ほど前になるでしょうか。以来、ほぼ欠かさず3か月ごとに購入しています。この「3カ月」というスパンは、人生の波としても丁度良いころ合いの間隔で、 ・何とか調子の良い時は良い時で ・あまり芳しくない時は芳しくない時で ・停滞気味の時は停滞気味の時で ・どん底の時はどん底の時で「次なる3か月」に希望を描く際にいつも「指標」となるのが「別冊ゴルゴ13」の発行日なのです。3月に「別冊ゴルゴ13」買った頃に立案した計画が6月にどのように展開されているか?6月に修正した、あるいは破棄し新たに立案した計画が次の9月頃にはどうなっているか・・・具体的な計画などもなく、ただただ悲嘆に暮れている時も根拠のない確信が有って、「次のゴルゴの頃には・・・」と常に「嵐の中の灯台」の如き存在なのです。さいとう・たかを氏が亡くなっても「さいとう・プロ」作品として脈々と受け継がれています。・・・が、長年の愛読者としては、 ・ゴルゴの「口元」に違和感を覚えます。仏頂面の時も、微かに皮肉な笑みをこぼす時も数少ない会話の時も、何か違う・・・言うなればまるで「もう一人の双子の兄弟」かのような違和感があるのですが、これも慣れていくでしょうか。昨年の12月発売時には、・いよいよ資金繰り、万事休す・・・か?という時期でしたが、3月には何とかこの事態も解消し、年度替わりあたりから少しずつ好転。6月に新たなる苦難に直面しましたが、7月末には解消→好転、となりました。とは言え、借金の額もMAXとなり、新たな返済が始まったのがこの9月です。さて、次の12月には、如何なる状況が待ち構えているか・・・因みに次回「別冊ゴルゴ13 226号」は、 ・藪の中のG ・海を見ていた女 ・+ワンショットの3本・・・のようです。

2024年09月15日

-

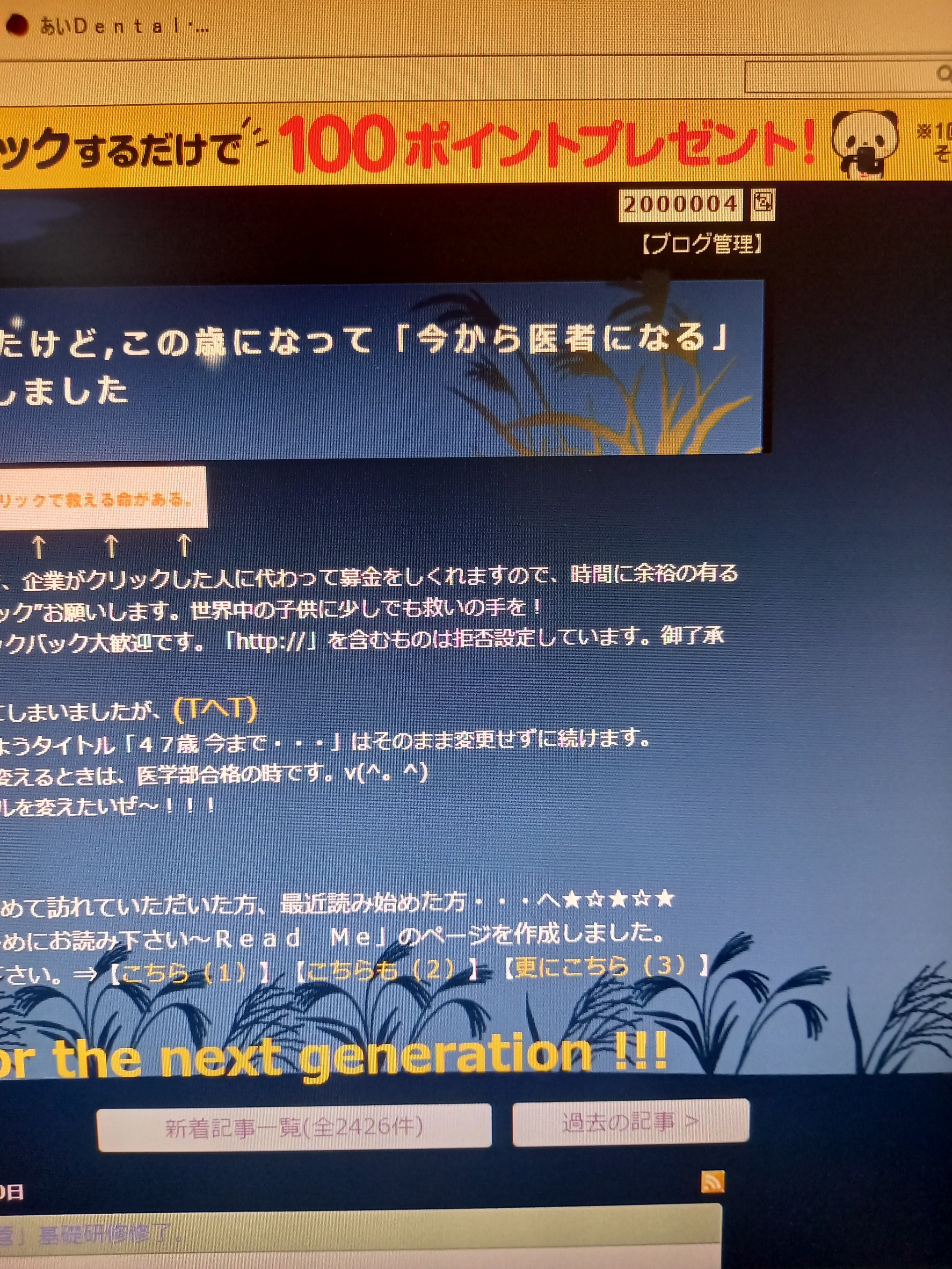

9月9日 2,000,000アクセス!!!

9月9日です。更に付け加えると令和6年=2024年=昭和99年です。 昭和(換算)99年9月9日遂に、アクセスが 2,000,000を突破いたしました。まだまだ燃え尽きてはおりません。日々、苦難をクリアしながら 悲嘆に暮れながら 泣き言を言いながら 時には怠けながらそれでも歯を食いしばって前を向いて生きています。この先、何年生きていられるかわかりませんが、やはり信念は 「たとえドブの中でも、前のめりに!」 お馴染みの「巨人の星」のワンシーン。人生のターニングポイントなど、事あるごとに梶原一騎の作品の影響が色濃く反映され、その時その時の生き様に重なります。それは、必ずしも「エエこと」ばかりではないのですが、その道を行かないと、どうしても後から後悔することが多々有りましたので、結局、何が正解かわからずとも、みすみす茨の道が見えていようともその方が、「気が楽」なのでしょうか。今更、別の道を行こうにもそんなのは全く見えてこないので残りの人生も、やはり「前のめり」に!しか無いですな。

2024年09月09日

-

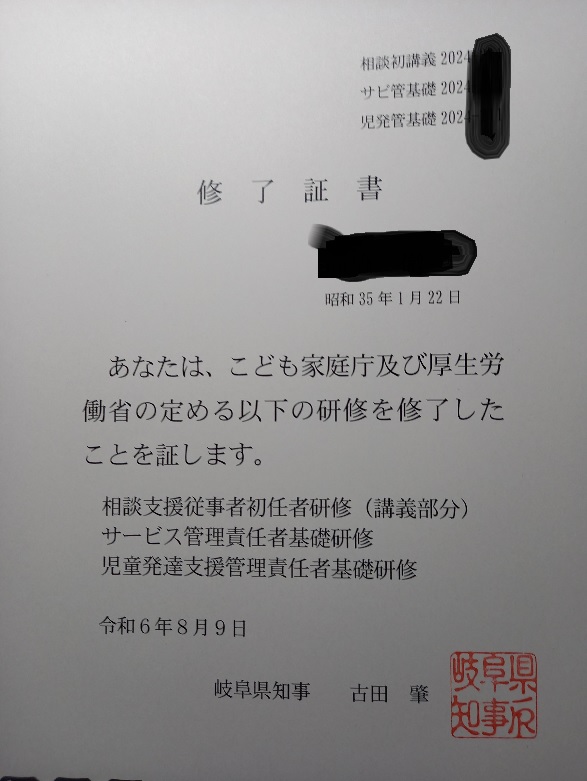

「サビ児管」基礎研修修了。

仕事内容によっては、「保育士」資格よりも重要で必須条件ともなり得るのが、「サービス管理責任者」「児童発達支援管理責任者」です。この業界では、「サビ管」「児発管」と呼ばれています。かつてはそれぞれ独立した講習で資格を取っていましたが、法制度の変更により今では包括されています。私の場合は、今回の法改正の恩恵に預かった形で両方の資格を一気に取得できました。「サビ児管」です。v(^^)大半は、児童の施設経験が無く、「サビ管」のみの方ばかりでした。我が施設の「サビ管」4人の内(当社は既に4人がこの資格を取得済みで、他の施設に比べて 格段に多いのです。)嫁様を含めて3人は「サビ管」のみ。元々成人の施設で働いた経験のある1名は「サビ児管」でうちの施設でしか経験がない私も「サビ児管」です。嫁様を含む「サビ管」3人は、元々保育士資格を持ち保育士としては「百戦錬磨」の熟練者です。私が「保育士資格」を取った時もそうでしたが、今回の「サビ児管」資格取得も「納得できん!!!!!!な~んか私たち損したみたい!」と口をそろえて言います。ど素人の私が「サビ児管」なのですから、文句を言いたくなるのも頷けます。それでも、「保育士試験」は、一応「筆記試験+実技試験」をクリアしましたが、今回の資格は、試験などはありません。(事前のオンライン講義4日間で毎日の振り返りテストは有りますが・・・)8日9日の2日間の演習講義も、ロールプレイなどは有りますが、特に試験は有りません。ですが、「簡単に取れる」というわけでは有りません。福祉業界の資格は多岐に渡り、講習で取得できるものが多いのですが、そのほとんどは、「受講要件」自体がくせもので ・○○の資格を持ったうえで実務経験5年 ・▲▲の資格を取ってから実務経験8年などと、単に試験を受けて合格すればOKというものではなくそこに至るまでに然るべき資格や実務経験を必須とすることが沢山あります。私自身も、今回は ・5年以上「心理士」資格を有したうえで放課後等デイサービスに従事。という受講資格を今年クリアできたので申し込んだ訳です。※2年前に取得した保育士資格だけではNG公的機関主催の講習は年に1度だけで、応募の競争率がかなり高いのです。去年、医療法人で2名申し込みましたが、2人とも受講者の選別から洩れました。今年私が受講できたのはかなりラッキー?もうひとつのマスト資格として「強度行動障がい支援者養成研修」では、3年前は2名、去年と今年は4名ずつ応募してますが全て玉砕で、全く受講できません。この資格は、「受講要件」が特に無くかつ、請求の際の「加算」に関わるのでどの事業所も、「取り合えず全員受講させたい」との思惑で、応募殺到・・・と推測されます。他にも、福祉施設運営に際して必須となるあるいは、請求時に加算が取れる資格はいくつかあるのですが総じて「受講要件」に実務経験があることで昨日今日思い立ってこの業界に入って来たのではなかなかその資格まで手が届きません。今回の「サビ児管」も、この先のステップアップの第一歩の資格で、ここから更に実務経験を求められます。当然、他業種に転職して、出戻って来てもブランクは何にもカウントされませんので、単に年を取って来ただけとなってしまいます。ですから、私のようにそれなりの年齢になってからこの業界に入って来たのでは、いろんな意味で先が知れてきます。だからと言って、経験も少ないのに試験だけで人材を選ぶのもどうかと思います。(現に私のように試験だけで保育士資格を取ったのでは、 それこそ、おしめの替え方すらわからない。)そうなると、若い頃からこの仕事を志し、薄給に耐えて、他の業界に転職することもなくただひたすら福祉の中で働いてようやく・・・なんだか閉じた感じがするのは私だけ?今回の研修は、あくまで「基礎研修」ですので、これで一人前、というわけでは有りません。この後、補助者として研鑽を積み来年以降に今度は「実践研修」を受講してはじめて一人前に慣れるのです。やっぱり若いうちから一途にやってこないと一人前になる前に定年の方が早く来てしまいます。

2024年08月10日

-

疾走!フレンダー号

↑コレクションの中の1枚 このポスターのイメージで自転車を漕いでいます。子どもたちの夏休み期間中、何日かをフレンダー号(自転車)で通勤することになり、武者震いしつついざ!出動!と相成りました。 フレンダー号の雄姿と入手の経緯は ⇒こちら「フレンダー号、見参!」とにかく、雨と酷暑だけは避けたい!と願っておりましたが、フレンダー号見参の翌日頃に東海地方が梅雨明けとなりいよいよ出動!となった7月22日以降の日ごとの最高気温は7月22日:38.1℃ 7月23日:37.5℃ 7月24日:32.1℃・・・この日はフレンダー号出動無し!7月25日:36.6℃ 本日・・・・34.8℃ (8月2日の最高気温予想は「39.0℃」になっています。)という具合で、まぁ予想通りではあります。外に出て、フレンダー号の施錠を解除するだけで既に汗が噴き出てきます。24日は朝方に突風やら雷やら竜巻やらとんでもない天気でしたが、この日は出動が無く、安堵しました。 NAVITIMEで計測したところあれだけ「ひぃひぃ」言いながら疾走(?)した距離はせいぜい、3km程でした。家から500mほどは、心地よい下りで炎天下でも風を受けて涼しい中でしばらくはペダルを踏むことなくすんなりと走っていきます。1kmあたりから難所にかかりますが、これも何とかクリア出来て、頂上に着くと景色が一望できます。(と言っても、少し盛り上がっただけの国道の市境なんですが・・・)そこからは再びブレーキ操作だけの区間が500mほど続きます。疲れがピークになってから、楽な下りを降りてきたので、最後の緩やかな登りは箱根駅伝の5区のごとく感じられ、ここからじんわりと汗をかきながら到着です。NAVITIMEでは、「所要時間13分」と出ていましたが実際は18分(頂上付近で給水の為3分程停車)でした。7年前に心筋梗塞を発症して以来、元々の運動不足がさらに加速して、ほぼ「運動しない」とも言える生活を続けてきたのでたかだか自転車に10数分乗っただけで「やった感」満載なのです。これを機に、もう少し運動せねばアカンですな。

2024年07月26日

全2474件 (2474件中 1-50件目)