Fondant de foie gras , consomme gelee

フォアグラのフォンダン、コンソメ・ジュレ添え

まずは、アミューズ的にフォアグラのフォンダンのコンソメジュレ添え。これは隠れファンが多い一品で、たまにリクエストされることもあります。生のフォアグラと卵や生クリームと牛乳をミキサーにかけて、裏漉ししてから、カップに流し入れ、湯煎にかけて低温のオーブンに入れて蒸し焼きにします。まぁ、プリンみたいなものですね。コンソメジュレもこういう場合はインスタントのジュレでごまかす人も多いが、これはちゃんと地鶏のコンソメを使っています。フォンダンというのは、とろけるという意味ですから、その名の通りフォアグラがスーッととろけてコンソメジュレと混ざりあってなんとも美味しいものです。

Saumon roi de Nouvelle Zelande marinee au KOBU

a facon de CARPACCIO a l'huile aux algue de mer

昆布〆にしたニュージーランド産キングサーモンのカルパッチョ仕立て、

磯の香りの海苔のオイル風味で

ニュージーランド産のキングサーモンは、ノルウェーサーモンやタスマニアサーモンと比べても本当にくせがなくて上品です。それを混布〆にすることでより一層旨味を高めて、カルパッチョ仕立てにしました。伊勢湾産の岩海苔を乾燥させて、ミルサーで粉にして、サルディニア島産の極上オリーヴオイルとゲランド産の海藻入り海塩で作った海藻オイルがソース。サーモンの上には、ヴィネグレットで和えたサラダを盛ってあります。混布の旨味、海苔の香り、海藻入り海塩のミネラル感とサラダの酸味でさっぱりと召し上がっていただきます。

Escargots de Bourgogne en cocotte

ブルゴーニュ産"本物!"エスカルゴのココット焼き

エスカルゴはもともとフランスブルゴーニュの郷土料理。ワインの名産地であるブルゴーニュにはもちろんたくさんブドウ畑があるわけですが、ブドウの葉を食い荒らす害虫として駆除されていたんですね。ブルゴーニュ地方は内陸部なので昔は海の魚介類が手に入らなかったでしょうから、いっぱい捕れたカタツムリを「ちょっと、これも貝なんだから、食ってみるべか?」となったんでしょうね(笑)ブルゴーニュ地方でも、一時は農薬全盛時代があり、野生のエスカルゴはずいぶんと減ってしまったようですが、最近は減農薬や有機農法うが主流になってきていますので、「ブドウ畑を歩いているとカタツムリを踏みつぶすほどだ」などという話も聞きます。ワインの作り手の“うちはいかに農薬なしでやってるか”の自慢話の一種とも思えますが、、、。

食用エスカルゴは、4種類ありまして、ブルゴーニュ種(helix pomatia)グリ種(helix aspersa)トルコ種(helix lucorum)この3種が一応エスカルゴで、この他にツブ貝の仲間の海の貝を加工してエスカルゴの代用品にした東南アジアや台湾産の缶詰があって、日本ではこの代用品を使っているところが結構多いです。なんと言っても安いですからね。もちろんブルゴーニュ種が、いわば本物ということで、それもブドウの葉っぱで育てたやつが美味いという事になってます。これがまさにその本物を使ったエスカルゴですね。空輸されるフレッシュの物もバブル時期にはありましたが、キロ¥一万円以上もするとんでもない値段で、ちょいと使えるものではありませんでしたが、最近になってIQF(インテグレーテッド・クイック・フリージング)急速バラバラ冷凍法のおかげで、随分安く入るようになりました。それでも代用品に比べれば、高級品ですけどね、、、。

ココットにエスカルゴを入れて、ブール・ブルギニヨン(ブルゴーニュ風バター)とバゲットの小さな角切りを入れ、表面にパセリ風味のパン粉を振ってオーブンで焼き上げます。通常のブルゴーニュ風バターは、バターにニンニク、エシャロット、パセリ、塩胡椒で作りますが、私の場合は塩を入れずにアンチョビの塩分を使ってます。アンチョビが独特の旨味を加えるので、なかなか美味しいと思います。

TAGLIATA de cote de cochon de MANGALICA

a la vieille Balsamico et Parmigiano

ハンガリーの国宝!マンガリッツァ豚の背肉の長時間ローストを

イタリア風タリアータ仕立てで、

熟成バルサミコとパルミジャーノチーズ風味

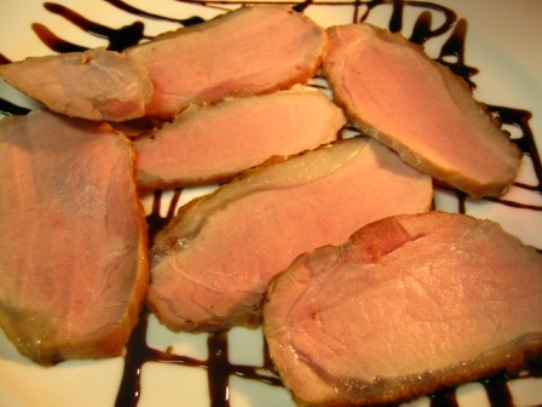

メインは、ハンガリーの“食べられる国宝”マンガリッツァ豚の背肉の長時間ローストをイタリア風のタリアータ仕立てににします。まず、皿に熟成バルサミコソース(バルサミコを煮詰めてコーンスターチでつないだもの)を散らします。

こんな感じ。そこに焼き上げたマンガリッツァ豚の背肉(牛でいえばサーロインのところ)を薄めに切って盛ります。

250℃のオーブンに3~4分入れては、温かいところで10分くらい休ませるという作業で合計2時間近くかけてゆっくりと柔らかく焼き上げてあります。これにゲランドのフルール・ド・セルをパラパラと、、、。

黒胡椒を挽き、、、

パルミジャーノのうす削りを散らし、ガーリック風味のオリーヴオイルをひと匙、サルディニア島産の極上オリーヴオイルをひと匙、、、。

温野菜をのせて完成!

ただでさえ柔らかく焼けている肉を薄切りにするので、とても食べやすい食感です。完全に放し飼いのマンガリッツァ豚は、乱暴な調理をすると硬くて食えたものではありません。この豚は、生まれたばかりはウリ坊で、イノシシの仔と同じなんです。

マンガリッツァ豚の仔豚の画像です。スペインのイベリコ豚と同系統で、もっとも豚の原種であるイノシシに近い種と言われています。脂肪融点が低く、脂身の口解けが良いです。野菜や穀物など自然なえさを与えているので、肉に臭みがありません。そういった性質からあっさり好みの日本人には合っている肉なのかも知れません。ハンガリー政府も日本向けの輸出に特に力を入れているようです。

Mousse au fromage blanc de Normandie

avec fleur de sel et poivre noir , avec compote de framboises

Langue-de-chat du chef

ノルマンディー産フロマージュ・ブランのムースを2種の風味で、

カマルグ産フルール・ド・セルと黒コショウ、フランス産フランボワーズのコンポート

シェフ風猫舌(ラング・ド・シャ)添え

デザートは、ノルマンディー産のフロマージュ・ブランのムースです。

うちの牛乳屋さんは、タカナシ販売なんですが、最近ノルマンディーのチーズ屋さんと提携してこれを作り始めたようです。原材料は輸入でパッケージ加工が国産ということらしいです。味は、フランスの直輸入物と比べても遜色なしです。牛乳を乳酸菌で固めて、脱水をしたものですから、濃縮ヨーグルトといった風情ですね。これに少し硬めに立てた生クリームを合わせただけのシンプルなムースです。ケーキ屋さんなら使うであろう、メレンゲやゼラチンは使いません。だから作ったその日にしか使えません。温めたスプーンですくって卵型にして皿に盛ります。一つにはカマルグ産のフルー・ド・セルと胡椒、もう一つには木苺のコンポートを添えます。

ムースに添えてあるクッキーは、ラング・ド・シャ(猫の舌)その名の通り薄っぺらくて、ちょいとザラッとしたクッキーですね。

このデザートにはもちろん、さかもとこーひーのサンク・オ・ピエ初夏のコース専用ブレンド! 坂本さんのブログにこのブレンドのイメージが書いてあります。

先週の土曜日、いつものK氏のワイン会があって、さかもとこーひーの坂本さんも参加されたので、このデザートと専用ブレンドのマリアージュを確認していただきました。

このデザートは、坂本さんがブログで書いているように大雑把にいえばチーズケーキの仲間みたいなものですが、クリーム分の多さと、乳酸菌の微妙な酸味を考えるとコーヒーよりむしろ紅茶のほうが無難なくらいかもしれませんが、そこはさすが坂本さん、見事なブレンドでした。特に塩胡椒したほうが、良く合うように思います。酸味や塩分、胡椒のスパイシーさなどの余韻をうまく生かしながら、こーひーの存在感もしっかり感じるバランスの良さですね。

PR

Keyword Search

Calendar

Comments