2025年09月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

メカノケミカル法で水素H2産生;常温・低圧・高効率(広島大学)

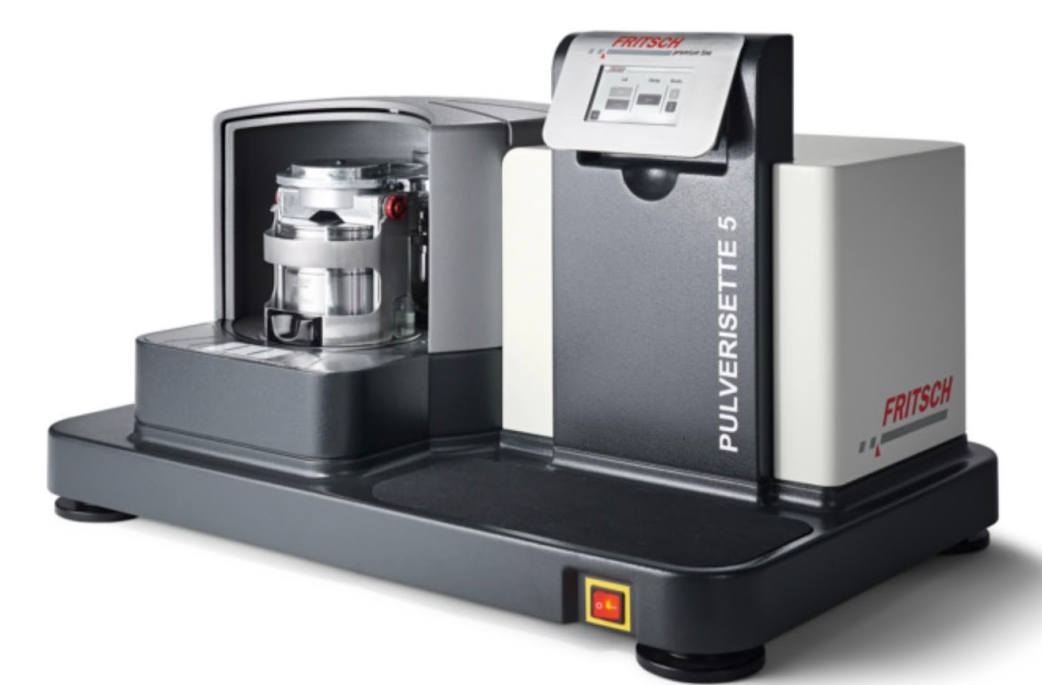

グリーンで低エネルギーなCO2を排出しない水素製造法が求められています。電気分解・メタンからの製造・光触媒とは異なる画期的な水素生成法について広島大学【研究成果】世界初、水素の高効率製造法!高温・巨大施設での製法が、室温・実験室でも可能に報じられました(2025/1/17)おおざっぱにこの方法を説明するとボールミルという固体を粉砕する装置を使います上図の装置はFritsch社、この実験に使われたかわかりませんが、十分な機能は有しています。W82XD52XH48cm、容器容量は500mLまでです。写真左側の円筒形容器にタングステンカーバイド球とチタン粉末と水を入れます。容器は自転しながら、台座は反対方向に回転します。で、ガシャン・ガシャンと回転させると、水が分解されて水素が発生します。この方法のすぐれた点は①室温付近(30-38℃)、低圧で合成できることこれまで水を分解するために高温(600~2000℃)、高圧での反応が必要とされてきたが、この方法は反応温度は室温でスタート後、摩擦熱で38℃まで上がります。②小型装置(50cm程)でも可能これまでの広大な敷地(数100メートル四方)を必要としてきたが、50cmほどの小さな装置で製造できます。③海水からも高効率に水素を製造できる④オンサイト(必要な場所)、オンデマンド(必要な時)での水素製造①-③の特性のため実験室や水素が必要な場所で生産できるので水素運搬が不要になる(1)どのような方法か見ていきましょう。ボールミルに水、金属粉末 (Al、Ti、Zn、Fe、Mn、Sn) を入れ、下図(広島大学の同サイトから)のように自転と回転を同時に行います。特にTiを用いると、水素製造の収率は1,600%に及んだ。これは化学反応式(Tiと水の酸化還元反応)から想定される量の16倍となる大過剰の水素が生成しました。チタンが酸化される過程で水素H2が水から生成します。ミルのタングステンカーバイドまたはステンレス球によりTiO2がTi2O3に還元し、それがさらに水から水素を生成し、これが繰り返されます。(2)容器内の温度と圧力変化上図、容器内の(a)温度の時間変化、(b)圧力の時間変化、(c)生成した水素量の時間変化を示しています。生成速度が圧倒的なチタンTiの温度変化は38℃でした。(3)局所的に超臨界水ができている 水は高温・高圧の臨界点(374 ℃以上、22.1 MPa(218気圧))を超えると超臨界水になります。ボールの衝突の瞬間に水は超臨界に達します。(下図、相図) 超臨界水は非常に活性が高く(強い酸化剤)、ステンレスさえ一瞬で酸化されるほどです。超臨界水は物質を激しく酸化し、自分自身は容易に還元され、水素を生成します。上右図dはボールミルの回転数による水素生成速度です。一分間700回転でかなり高くなります(さらなる回転数は不明)。それほど高くない回転数です。水素生成に投入するエネルギーは電気分解やその他の分解法よりかなり低くなることが期待できます。(4)海水や雨水、河川水でも材料になる上の図はろ過した海水(青)と蒸留水(赤)の水素生成の比較です。小型でエネルギー消費も少なく、酸素も発生しない。原料の水も多少汚れていても利用できる。場所を選ばない、水素発生設備として期待できそうです。原論文Room-temperature thermochemical water splitting: efficient mechanocatalytic hydrogen production著者名:Takuya Yamamoto,1 Sho Ashida,2 Nanami Inubuse,1 Shintaro Shimizu,2 Yui Miura,2 Tomoya Mizutani,2 Ken-ichi Saitow*,1,2,31. 広島大学大学院 理学研究科 化学専攻2. 広島大学大学院 先進理工系科学研究科 化学プログラム3. 広島大学 自然科学研究支援開発センター 研究開発部門(物質科学部)掲載雑誌: Journal of Materials Chemistry A, 2024, 12, 30906-30918昨年、水素エネルギーの社会・産業への利用と開発の現状について、8回にわたり解説してきました。以下のリンクからたどることができます。ご覧ください。水素H2エネルギー⑧水素の貯蔵→2024/2/20ブログ

2025.09.30

コメント(0)

-

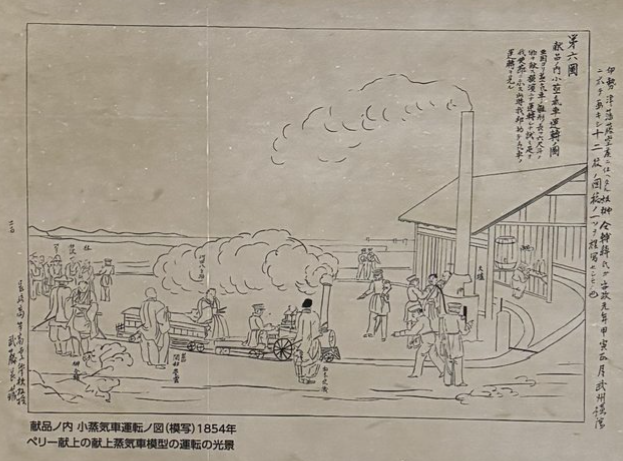

ペリーが持ってきた機関車;鉄道博物館 大宮

854年(嘉永7年)の再来航の際、ペリー(Matthew Perry)はアメリカ大統領からの献上品の一つとして、この模型を幕府に贈りました。この年、日米和親条約を結んでいます。この模型は、実物の4分の1ほどの大きさで、線路や客車もセットになっており、実際に石炭を焚いて蒸気を上げて走ることができました。横浜(現在の横浜開港資料館のあたり)で、長さ約100メートルの線路を敷いて試運転が行われ、集まった多くの日本人がその様子を見てたいそう驚いたと伝えられています。この模型は、当時の日本の技術者や役人たちに大きな衝撃を与え、その後の日本の鉄道導入のきっかけの一つになったと言われています。ペリーはこの他に、モールス式電信機を持ち込み、そのデモンストレーションを行いました。交渉地の応接所と約1キロ離れた場所に電信機を設置し、電線を張り巡らせて通信実験を行いました。武器類: ピストルやライフル銃など。光学機器: 望遠鏡、カメラなど。時計: 柱時計など。これらの技術や品々は、日本の人々に西洋の進んだ文明と技術の力を見せつけました。開国後の日本の近代化を加速させる大きな契機となりました。とりわけ、明治政府のあせりにも似た強権的な富国強兵策を進める原動力になったことでしょう。鉄道の黎明;鉄道博物館 大宮 →2025/9/5ブログこれまで日本の鉄道の歴史を概観しましたが、年表で整理してみましょう。1854年 蒸気機関車の模型来日 ペリーが日本に献上。この模型が日本の鉄道導入のきっかけとなる。1872年 新橋~横浜間開通 日本初の鉄道が開業。イギリスの技術を導入し、新橋(汐留)~横浜(桜木町)間に建設。1880年 手宮~札幌間開通 北海道で初の鉄道が開業。アメリカの技術者・クロフォードが指導。1881年 日本初の私設鉄道会社設立 日本鉄道会社が設立。1889年 東海道本線全通 新橋から神戸までが鉄道で結ばれ、日本の主要都市が繋がる。1895年 京都電気鉄道開業 日本初の電気鉄道(路面電車)が開業。1906年 鉄道国有法公布 主要な私鉄を政府が買収。国有鉄道網が確立する。1925年 山手線環状運転開始 東京の主要駅を結ぶ環状運転が開始。1927年 日本初の地下鉄開通 東京地下鉄道(上野~浅草間)が開業。1964年 東海道新幹線開通 世界初の高速鉄道が開業。東京~新大阪間を結び、日本の経済発展を支える。

2025.09.06

コメント(0)

-

鉄道の黎明;鉄道博物館 大宮

JR大宮駅よりニューシャトル「鉄道博物館駅」徒歩すぐに「鉄道博物館」があります。入館してすぐ、「1号機関車」の展示があります。この機関車は日本最初の鉄道を走った、国指定重要文化財です。日本の鉄道黎明期を鉄道博物館の展示からピックアップして整理してみようと思います。日本最初の鉄道1872年10月 14日(太陽暦)、新橋と横浜を結ぶ日本最初の鉄道が開業しました。当時、日本では蒸気機関車を製造することはできず、イギリスから10両の蒸気機関車を輸入しました。製造は1871年(明治4年)最初の機関車だったので「1号機関車」と名がついています。後方に連結した客車も輸入しました。これは復元模型です。全長5.4m、定員は30人です。上の写真は開業当初の新橋駅です。新橋-横浜間の鉄路路線: 新橋停車場(現在の汐留)- 横浜停車場(現在の桜木町駅)距離: 約29km所要時間: 約53分(それまで馬車で4時間)この時、線路は田町駅手前からほぼ海上を埋め立てられて作られています。当時のレールの展示もありました(下の写真)。左は0キロポスト(復元)時計の問題鉄道開業にに伴って、歴と計時を正確にしないと汽車の運航に支障が出ます。そこで、鉄道開業と同じ1872年に太陽暦と定時法が採用されました。1872年12月3日をもって、その日を1873年1月1日としました。明治維新が1868年。その後、4年余りで鉄道を開業した明治政府と技術者たちに敬意を払います。この時点では、鉄道の機関車、客車、レールをはじめあらゆる資材を輸入にしています。1901年(明治29年)に八幡製鉄所を開設し、車両やレールなどの国産化を目指した動きが始まります。1906年には現在の主要幹線がほぼ完成しています。

2025.09.05

コメント(0)

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- Black friday限定!もち吉 超お買得…

- (2025-11-19 22:16:48)

-

-

-

- 楽天市場

- [楽天市場]「ヒーター」「ポータブ…

- (2025-11-20 03:39:25)

-

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- トマトのお買い物。チャットGPT、今…

- (2025-11-20 03:13:41)

-