全940件 (940件中 1-50件目)

-

ブログを引越しします

長らくお世話になった楽天から、アメブロにお引越しすることにしました。引き続きお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたしますm(_._)mhttp://ameblo.jp/fumi-c-s/(まだ工事中なのであまり見るところありませんが、今後コンテンツが増えていきます)

November 25, 2010

コメント(3)

-

【ラン】今度は膝をやっちまったぽい>.<

日曜、5キロ走った後のこと。普通に歩いてるだけで今度は右ひざが痛い!特に階段が痛いが、普通に歩いてても痛い。曲げ伸ばしすると、激痛が・・・というわけで、またトレーニング1~2週間お休みですorz orzうわーん、ついこの間足首よくなったばっかりだというのに。ほんと、ランって故障しやすいなぁ・・・だんなに言わせると、スポーツ始めた直後は体力に筋力が追いつかないので故障しやすいとはいっていたが・・・今度ばかりは、靴もちゃんとしたものを使ってるし、タイツもCW-X装備して膝のサポートは万全のはずなので、道具のせいにはできません。うーむ。ランナーのみなさん、どうです?なんか、私一人あっちこっち壊してるように見えるんですけど(苦笑)1)ふみさんの肉体が繊細だからw2)これくらいはよくあること、騒ぎすぎ3)練習のやり方が悪い・・・・ま、2か3だよね(爆)膝痛と一言で言っても、いろんな種類があるようで。スポーツによる膝の故障は、痛みが発生した部位によって以下のようなものがあるそうです。●ジャンパー膝膝蓋骨と呼ばれる膝のお皿のすぐ下の痛みであれば、「ジャンパー膝」といわれる膝蓋腱付着部の部分損傷や膝蓋靭帯の炎症が考えられます。ジャンプする時に先ず太もも前面の筋肉が収縮し、その力が膝蓋骨から膝蓋靭帯・更にスネの骨に伝わり膝関節が伸びる仕組みになっています。このような曲げ伸ばしの仕組みを「ひざ伸展機構」といい、曲げ伸ばしの負担が溜まると俗に「ジャンパー膝」と呼ばれる疲労性の炎症が起きます。 重症になると階段の昇り降りでも痛みますので、ジャンプやダッシュなど負担がかかる運動をしばらく控えると自然に治ります。予防は十分なストレッチで膝蓋靭帯の緊張を和らげてサポーターを使用しましょう。ジャンパー膝は骨の成長が一段落する高校生に多く見られる症状で小学生や中学生には少ない傾向があります。 ●オスグット病成長期の膝に最も多いスポーツ障害に「オスグット病」があります。バスケット・バレーボール・サッカー・陸上競技の選手に多く見られる障害です。脛骨と結ぶ膝蓋靭帯は成長期には、付着部が軟骨でできていて靭帯との伸張により炎症を起こすと剥がれて浮き上がり痛みと腫れる症状が現れます。 オスグット病の予防には、骨の成長が終わり軟骨が固まる成長期が終わる頃には自然と完治するので特別な方法は必要としません。治療はストレッチを中心に行い、炎症がある場合は炎症剤を使用して専用サポーターをして安静にするだけです。 ●ランナー膝・腸脛靭帯炎・ガ足部炎ランナー膝と言われる腸脛靭帯炎は、膝の外側にある腸脛靭帯が骨と擦れて炎症を起こし、痛みを発症させるスポーツ障害です。擦れる回数が多い長距離ランナーや靭帯の張りが強いO脚のアライメント異常の人によく見られます。また着地時に足が内側に回る連鎖によってスネの内ねじりを強めたり、腸脛靭帯を引っ張るケースにもこの障害が起こりやすくなります。 ランナー膝には、腸脛靭帯炎という膝の外側の損傷の他に、ガ足部炎という膝の内側に痛みを伴う損傷があります。脚にアライメント異常があると内側のガ足部に負担がかかり、ランニング時にスネの内側の骨と筋が擦れて炎症を起こす障害です。 ランナー膝の予防と治療ランナー膝といわれる腸脛靭帯炎・ガ足部炎ともに、成長期に限らず走るスポーツをする人に多く見られる障害なので、予防と治療の原理は非常に簡単です。予防は膝の骨と靭帯が擦れる回数を少なくして、ストレッチを行い靭帯の緊張を和らげます。また着地時に足が内側に回る癖を抑えるにはテーピングも有効です。 ガ足部炎による炎症がある場合は、安静にして痛みが引くまでランニングやジョギングは控えましょう。脚に負担がかかる場合は、インソールによるアライメントの修正などで予防ができます。子供がO脚やX脚の場合は膝に注意ましょう。 (以上、子供のスポーツ障害>膝の痛み より引用)症状からみるに、自分の場合はジャンパー膝の模様。どっちにせよ、急性期には休むのが唯一の治療法のようなので、気長にいきますか・・・防止策はというと、どのタイプの故障であってもあまり変わらないようで。1.ウォーキングから始める初心者は、まずウォーキングをみっちり続けること。最初は走ることはせず、ウォーキングを数十分行って終了します。それを何日かあるいは何週間か続けて基礎体力が付いてきたらランニングに移行します。ランニングも最初のうちはあまり無理をせず、短めの時間・距離で行い、急激ではなく徐々に走る時間・距離を伸ばしていくようにします。2.下半身の筋力を強化する筋力トレーニングを行って、ランニングに加わる衝撃に耐えうるだけの筋力も付けるようにします。スクワットはキング・オブ・トレーニングと言われるくらい代表的で効果的なトレーニングです。スクワットで下半身をまんべんなく鍛えることが出来るのでおすすめです。3.ウォーミングアップ・クールダウンを徹底するウォーミングアップは関節や筋肉の柔軟性を高めて怪我予防にはなくてはならないものです。またクールダウンは筋肉の疲労をとったり、後に残さない効果があります。4.クッション性の高いランニングシューズを履く走るときは必ずランニングシューズを履きます。決してスニカーなどで走ってはいけません。またランニングシューズでも中・上級者向けではなく、初心者向けのクッション性の高いランニングシューズで走りましょう。擦り減ったシューズも怪我の元です。注意しましょう。5.サポーターを付ける膝の周辺にサポーターを付けることは効果的です。また最近はサポート力のあるランニングタイツも販売されています。●ケア1.アイシング運動直後に行います。ビニール袋などに氷を入れて患部にあてます。アイシングは炎症を抑える働きや筋疲労を改善する働きがあります。但し、長時間行うと逆効果となりますので15分くらいを目途にします。2.マッサージマッサージを行うことによって、血行を良くし疲労を除去しやすくなります。3.休む膝が痛いうちは走ってはいけません。思い切って休むことも大切です。無理をすると慢性化して取り返しのつかない事にもなりかねません。サポートタイツは関節への負荷や筋肉疲労を軽減してくれるスグレモノです。特に初心者の方には障害防止に役立ちます。(以上、初心者ランナーのための膝の痛み対策より抜粋)うむ。この中からまじめにやってないものというと、筋トレとアイシング、マッサージあたりか・・・ま、振り出しにもどったことだし、ぼちぼちいきます。

November 24, 2010

コメント(0)

-

【ラン】完走するために

昨日は、よもやの半分時点でのリタイアとなったわけですが、走り出す前から、なんかいやーな感じはあったんですよね。なにがいやかっていうと・・・忘れ物だらけ!・スポブラを忘れてきた! 結果的に擦れたり締め付けられたりという実害は特になかったのですが、そんなん走る前にはわからんので、痛くなったらやだなー・・と、下がります・ボトルポーチを忘れた!まぁ、走る直前に甘いもの食べておいたし、水は給水ポイントが1箇所あるので実害は特になかったのですが(だいたいガス欠起こす距離じゃないし)、もう下がる下がる・スポーツイヤホン忘れた!仕方ないので、普段の通勤で使ってるインナーイヤーのNC33を使ったのですが、やっぱりこれだと走ってるうちに外れてくるので落ち着かない・・・それに、事前に荷物は会社に置きっぱなしにしてたんで、朝から「走るぞ走るぞ」と気合入れてたわけじゃなかったんですよ。普段、お迎えとの兼ね合いがあるので、走れる日は限定されてて、大丈夫となったら朝から気合いれてパッキングするところから始まるのですが、それがなかった。走り出したら、最近なれてきたので、ちょっと周りを見渡す余裕が出来てきたわけですが、そこで急に気になりだしたのが・・・・人に追い越されること!!体育会系学生に追い越されるならまだしも(いや、それも度重なるとイラッとしてくるけどw)、女子に追い越されるとすごいイラッとするわけ。こうなると、火がついて、「私にケツむけんじゃねぇ~~」勝手に、ルート上の全女子に宣戦布告 ですよ(爆)追い越されると、追い抜き返さないまでも、遅れないペースでついて行こう、とか思う。で、そうやってペース上げた矢先にさらに速いペースの女子に追い抜かれたりとか。とはいえ、実力は全然ともなってないんで、一人で勝手にファイトしてるけど全然太刀打ちできないという。そうすると、勝手に火がつく⇒勝手に戦いを挑む⇒負ける⇒盛り下がる で、5km過ぎたくらいからもうgdgd。気を取り直して、改めてマイペースマイペース・・・とか思うんですけど、やっぱり追い越されるとムカつく⇒ダッシュする⇒ヘバる みたいな・・・や、こうやって改めて文字にすると、お前中学生か!って感じですねぇ(失笑)こんな調子なんで、周りに人がいるところで走るのはすごーく向いてない、ということがよくわかりました。一緒に走るとしたら、あらかじめペースを決めてしまって(キロ7分半とか)、それをひたすら守るとか、ライバル視する気にもならないようなかけ離れた高いレベルの人と一緒か。というわけで、なにをやるにしても精神修行って大切だなーということを実感したのでありました。ちゃんちゃん<マラソン(距離不問)を完走するために・まとめ>モチベーションを盛り上げる・ランニングに関する情報を積極的にあつめよう。たとえば・・・ ランナーのブログなどを読む ランニングコミュに入ってみる グッズのネタを収集してみる・走り終わったら、次にどんなステージが待っているか妄想してみる(ハーフを完走できてる自分カコイイ!とか中2レベルでOK!)満足するまで準備を整える・服装は? 寒すぎない・暑すぎない・装備は? 音楽を聴きたい?⇒スポーツイヤホン、iPhone、音楽 持ち物に合ったバッグ・コンディションは? 痛いところはない?走り出したら・対話の相手は自分だけ。周りは気にしない(景色を堪能するのはOK!)・一番いいのは、自分の肉体感覚にセンサーをはりめぐらすこと(今どこの筋肉が動いている?フォームはどうなっている?ピッチはどの程度?)ま、また次がんばりましょー。

November 19, 2010

コメント(1)

-

ストレングスファインダーのセミナーにいってきた

twitterで見つけた、ストレングスファインダーのセミナーいってきました。きっかけは、たまたま、講師の長尾彰さん(@AkiraNagao)をtwitterでフォローしていたところ、講座のお知らせが流れてきたので。申し込んでみた次第。組織を活かす、自分を活かす! 「ストレングスベースド・リーダーシップ」講座http://www.shiteiru.co.jp/seminar/adv_open.html「リーダーシップ」と銘打ってありましたが、特にリーダーのための研修というわけではなく、ストレングスファインダーで発見した自分の強みを再認識し、いかに活用しようか・・・というセミナーでした。前半は、本の内容の復習。参考文献:『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう』http://www.amazon.co.jp/dp/4532149479<強みとは?>楽しいこと、生産性が高いこと、わくわくすること。<なぜ、強みを自覚しにくいのか?>⇒本人にとっては無意識なので、気づきにくい。⇒人と比べて欠けている点は、自他ともに自覚しやすく、フィードバックもしやすい。<強みと弱み、どちらが重要?>学校教育では、80点⇒100点にするよりも、20点⇒80点にすることに重点がおかれている。しかし、ビジネス社会では違う。成果の絶対値で評価されるし、そもそも「100点」がなにかを自分自身で定義する世界。それならば、0をプラスにするほうが、マイナスを0にするよりもずっと効果的です。ストレングスファインダーは、「ポジティブ心理学」に基づいている。従来型の心理学は、病気の人を対象としていたが、ポジティブ心理学は、普通の人をもっと元気にする心理学。ここまで整理したところで、事前に受けておいたストレングスファインダーの強み5つについて、本の説明のなかからぴったりくるフレーズを抜き出し、これまでの自分の経験の中から思い当たるエピソードを掘り出すワークにはいりました。改めて、きちんと本を読み返してみると、出てくるわ出てくるわ・・・思い当たりの数々。たしか、以前テストを受けたばかりのときも、ブログに書いて、「わーい、当たってる当たってる(^^)」と言っていた記憶がありましたが、たしかに、それだけで終わると、単なる「今日の占い」と一緒なんですよねぇ。いやー、本は、ストレングスファインダーIDをゲットするためだけでなく、きちんと中身も読みましょう(^^;4章に、ストレングスファインダー34の強みについて、それぞれの説明があり、ついで6章に、それぞれの強みを持っている人がその生活の中でどのように強みを発揮しているかの具体例が出ています。たぶん、私のブログに来てくださる方は、ストレングスファインダーを受けたことがある方が多いと思うのだけれども、まだの方は、是非受けてみてください。もしすでに受けたことがある方は、是非再読してみて。すごく発見が多いです。これらの34の強みが人間が行動するにあたって実際にどのように現れてくるのか、参加者でグループ作ってワークもしました。これがまぁ、本当に、ストレングスファインダーというフィルターを通すと、見事に違いがわかるのですよ。事前に「あなたはこんなタイプ」と念押しされているのでよけい、強みに基づく行動が強化されているという面はあるのかもしれないのですけれども。人間関係系の強みがずらずらっと並んでいる人は、本当に他の人を実に気遣っているし、慎重な人は本当に慎重だし。分析屋は本当に分析してるw特に興味深かったのが、適当に近くの人と集まって、4人で会社を作りましょう。どんなチームになりますか?というワーク。私が参加したチームは、参加メンバーの強みがほとんどダブっていなかったのですが、これがとても良かった。みんなで「この強みって、どんな強み?どんなことが得意?」と話し合っていくうちに、みんな強みが違うものだからきれいに役割分担が出来上がって、15分後には、「本当にこのメンツで事業1こ起こせるんじゃねーの!?」みたいなベストチームが出来上がり!夢を語るのが得意な人、計画やら管理やらが得意な人、人間関係が得意な人、地に足の着いた実務ができる人。みんな必要なのですよ。こういうことをやると、人間は凸凹があるから社会が上手く行くことを実感できます。単純に1つの要素だけ取り出して優劣で並べるのがいかにナンセンスかがわかりますねぇ。<アラカルト>・ストレングスファインダーは何回か受けると、少しづつ結果が変わるが、6~10位くらいにあった強みが入れ替わっている場合が多いので、本質的には大きく変わらない。・強みを生かすことでやりがいのある仕事を見つけ充実した人生を送れるというのが本書のメッセージではあるが、特に「達成欲」や「回復志向」を強みに持っている人の場合、弱みの克服にやりがいを感じる傾向があるので、一概に弱みは無視すべき、とは決め付けられない。(←私両方持ってるww)・あと、個人的に感じた留意点ですが、ストレングスファインダーのレポートは、日本語と英語で若干ニュアンスが違うし、日常的に使われている用法とは違う意味合いで使われている言葉も多いので、語感には引きずられないほうがいいです。タイトルだけでなく本文もきちんと読む必要があるし、出来れば、英語の原文にも目を通したほうがいいです。たとえば「コミュニケーション」という強み。これ、よくよく本文を見ると、「しゃべるのがうまい」という意味なのです。普通に使ってるコミュニケーションという言葉のインタラクティブな意味合いは入っていないので注意が必要です。--------------以下に、私の個人的な所感。私の強みは、以下のとおりです。1)原点思考(Context)2)回復志向(Restorative)3)達成欲(Archiver)4)目標志向(Focus)5)競争性(Competition)まとめると、「目標に向かって全力疾走する」そして、その目標とは「あるべき姿、原点にある本質を取り戻すこと」。そして、「目標達成のためなら、手段を選ばない」というあたりになります。ここまでまとめきると、なんかいろいろ納得するところが多いんですよねぇ。たしかに期日を切られたりすると俄然はりきるし、目標達成のためにがむしゃらにがんばります。ここでの目標志向というのは、ゴールに向けてフォーカスを絞るという意味なので、目標達成のために関係ないと思われないことは、さっくり切り捨てます。てか、一度目標をセットされると、以降は何を見ても、「それって、目標達成のために必要なこと?」という観点だけで判断しているふしはあります。で、達成したら、その瞬間はとても喜ぶのだけれども、10秒後にはもう興味がなくなってる。10秒後というのは比喩ではなくて、本当にそれくらいしか達成した感動が続かないんですよ。11秒後にはもう他のことを考えはじめてますから。 で、回復志向もあわせて持ってるので、とにかく欠点によく気づく。なもんだから、みんなが喜んでる中で、「あれも出来てない、これも出来てない・・」と一人でイラっとしてることもままある、と。ゼロからプラスを生み出すより、マイナスをゼロに戻すほうが得意というのも、納得します。コミュニケーションベースの企画を作った時も、(あ、これ自分の得意なことじゃないな)というのはやってて思いましたから。企画自体はどこからも苦情は出なかったので、たぶんなんとか大丈夫だったんだけど、自分的には結構大変だったし、人がぶち上げたものに突っ込みいれて洗練させていくほうがずっと楽です。・・・うーん、こうやって並べてみると、「自分が出来たことをちゃんと振りかえって、自分をほめてあげましょう!」というのは最も苦手だというのがよくわかる(苦笑)だから、人事査定とかも結構苦手なんですよねー。だって、達成できたこととかよくわかんないし、出来てなかったことがやたら光って見えるんですもん(爆)あと、何も考えずに、興味の赴くまま手を伸ばしてた趣味的なものも、ストレングスファインダーというフィルターを通すと全部つながっていったのも非常に興味深かったです。私の読書メーターを見ると、原理主義思想の本がやたら多いのだけど、別にテロに興味があるわけではなくてww 原理主義とは「教祖と教友が直接布教していた時代のピュアな教えを取り戻すことで社会を改革していこう」という運動なので、「原点思考」ととてもマッチします。だから、イスラームだけでなくキリスト教原理主義とかピューリタンの話もとても面白いと思うし、同じ革命思想でも社会主義とか共産主義には全然興味がわかない・・・音楽は何でも好きながら、クラシックが別格な理由は、ロックとかポップスなんかはゼロから一を生み出す音楽なのに対して、クラシックは譜面に書かれたあるべき音楽を再現する、いわばマイナスをゼロに戻す音楽だという点にあるのかもしれないと。その、再現するプロセスで演奏者の解釈と技術力がたち現れてくるのが理屈抜きに面白いです。クラシック以外でも、カバー曲とかけっこう好きだしねー。この結果を見て、ちょっと、この先数年の新しいプランを今練りこみつつあります。(もっとも、こんなとき「回復志向」が邪魔をして、思いついた端からダメ出ししてしまうので、なかなか芽が出てこないのが難点なのですが・・・)とりあえず、自分には人間関係の強みと、夢を語るカリスマリーダーシップはないらしいので、何をやるにしても、私にない強みを持っているパートナーが必要だというところは感じています。ひょっとしたら、「何をやるか」より先に、「誰とやるか」を考えたほうがいいかもな・・・ということで、いろんな人の顔が浮かんでは消え、浮かんでは消え・・・というここ数日であります。っつーわけで、みなさんの強みを教えていただけると非常にありがたいです。参考にさせていただきます(何の?w)

November 19, 2010

コメント(3)

-

爆笑!クラシック第12弾:「朝7時に湯治場で二流のオーケストラによって初見で演奏された「さまよえるオランダ人」序曲」

ワーグナーの「さまよえるオランダ人」を、ヒンデミットが弦楽四重奏用に編曲したジョーク音楽是非聞き比べていただきたいので、まずは原曲をどうぞ。指揮ホルスト・シュタイン、NHK交響楽団。ちょっと古めの演奏ですがとても重厚です。では、次ヒンデミット。どーぞ。(最初の1分間は解説がはいってます)オランダ人、さまよいすぎ。この、絶妙な下手くそさを安定的に再現するのは、プロじゃないと無理だわ。

November 14, 2010

コメント(2)

-

ラン:こんなカッコして走ってます

皇居走るときは、日比谷のランニングオアシスを拠点にしてます。1回のシャワー料金500円。場所を考えたら格安だと思うんだけど、1Fのショップに客を誘導できることを考えたら、安いものなのかもねーなどと。先週2回皇居いって、2回ともアートスポーツにお金を落としてしまった[m:206]べ、別に衝動買いじゃないんだからね!必要だから買ってるんだからね!!まずはボトルポーチメール便対応可!2010新作PUMA コンプリートウエストバッグJプーマ ウエストポーチ/ボトルポーチ下でこれ買って、オアシスのほうに行ってお水買ってたら、受付のおねえさんに「これいいですよねー、使いやすいですよねー、私も使ってるんです♪」と話しかけられたので、とってもいい買い物をした気分になったwあと、シャツが半そでしか持ってなくて寒くなってきたので、ロングスリーブを購入。一緒に、ランパンも。【10,500円以上送料無料】ASICS※2010年秋冬モデル![アシッ...価格:3,990円(税込、送料別)パンツはNIKEの。セールで安くなってたのをゲット。タイツはもともと持ってた、CW-Xのエクスパートです。先週、そういえばオアシスで、CW-Xの試着会がありまして。CW-Xのスタビライザーとレボリューションを貸し出ししていたので、スタビライザーを借りて走りました。あと、スポブラも。【ワコール】CW-X 柔流スタビライクスモデル(セミロング)代引き手数料・送料無料・ジョギング・マラソン≪ポイント10倍(11/19AM9:59まで)≫≪超特価タイムセール!楽天最安値に挑戦!≫【期間限定20%OFF】[ワコール]CW-X アンダーギア スポーツブラHTY-055【CW-X_10_ブラジャー】【CWX】【Wacoal】【テイストスポーティ】 【セール・SALE】【10P12nov10】はいたとき、自前のと同じサイズで借りたはずなのに、ものすごくきつくて、「太った?こんなに走ってるのに!?」と軽くショックを受けたけどwそれくらいサポート力が絶大!走ってても全然疲れなくて、おもしろいくらい脚が前に出ます。ふくらはぎも太ももも全然肉がゆれないし、ひざががっちり固定されてて、故障も防げてる感じ。トレーニングが足りてない初心者には、必須に近いアイテムかも・・・それくらい、使い始めたらやめられません!もう1枚買い足そうかなぁ・・・楽天の最安値でも1万円くらいするんですけど[m:78]ちなみに、スポブラのほうも、買うと5000円くらいするんですが・・・正直、わたくしの・・・では、イチキュッパのスポブラとの違いが正直よくわかりませんでした(汗でも、きっと巨乳ランナーだと大きく差が出そうな気がします。つくりはあきらかにこちらのほうががっちりしてるので。ひょっとしたら、授乳ママでもいけるかも?

November 14, 2010

コメント(2)

-

【つらつら考えた】独立開業について

ぶっちゃけ、ふつーの人は独立開業するよりも勤め人やっているほうがはるかに稼げると思う。最近、私が出会うママさんたちに、サロンやったり講師やったりと独立開業している人との出会いが多いのだけど、(本人に直接聴いたわけじゃないけど)、その価格設定とか稼動状況とか聞くかぎりでは、たぶん収入的には会社員のほうがはるかに恵まれているんじゃないかという見当がつく。実際、私がいま会社からもらっている給料と同額を独立開業して稼ごうと思ったら、単価いくらに設定して、どれだけ売って、経費をこれくらいに抑えて・・・とか考えたらめまいがしてくるもの(爆)つくづく会社ってありがたいよねぇ~~~ほんと、会社の看板あってこそだよね。JALで、希望退職枠が全然埋まらず、整理解雇に突入しようかという話しが出ているが、そりゃそうでしょ。いくら割り増し退職金もらったからといって、彼ら自分の市場での価格はずっと低いことをわかってるのよ。しかも、政府がつぶさないと明言してるとなったら、そりゃ、定年まで粘りに粘ったほうが得にきまってるじゃないですか。でもですね。最近思うのですよ。独立開業してる人は、やっぱりサラリーマンとは別格にすごいや、と。稼ぎはひょっとしたらサラリーマンの半分かもしれん。だけど、組織に頼らず自由に働いてる、リスクをとって自分の看板で勝負してるって時点でずっと偉いしずっとすごい。サラリーマンとは別格のすごみがある。ましてや、その自分でつくった看板をうまく回して勤め人時代の倍も稼いでるような人は、それこそ天を見上げるようにすごい。本当にすごい。何がすごいって、自分で仕組み作ってまわしているのもすごいんだけど、自分の道というかビジョン、ゴールを持っていること。で、自分のゴールに向けて、全力で自分のリソースを投入できているところ。もう、ワークライフバランスなんてもんじゃなくて、ワークもライフも全部これ自分のライフ!みたいな。いや、実際は、食いつなぐために不本意な仕事もあるだろうし、キャリアを上っていくのは実は会社員でいるより難しいことなのかもしれないんだろうし、上手く行っている人たちにしても、あらかじめ定めてそれに向かっていったというよりは来た仕事がどんどん広がっていって気づいたときには後ろに道が出来てた・・というのが実態に近いのかもしれないけど。でも、自分の選択度合いが、やっぱりサラリーマンとは段違いだと思うのよね。いや、ほんとカッコイイと思います。私はどうかというと、今すぐ会社飛び出して独立して・・・ということは考えていないのだけど、少なくとも心構えはあったほうがいいなぁと改めて思いました。たとえば・・・今わたしが独立して会社をつくったとして、・上司や同僚、友人は私に出資してくれるか?・仕事を依頼しようと思うか?あるいは、周りにいる人が会社をつくったとして、私は社外取締役や監査役で声かけられると思うか?その答えが、独立したときの成功確率そのものだよね。------------その一方で、最近もうひとつ考えているのが、意外に日本人て私も含めて完ぺき主義なのかもしれないということ。英語にしてもそうなんだけど、起業にしても意外に難しく考えすぎていて、自分立派なビジネスプランないから・・・とかで尻込みするところがあるんじゃないかと。一度会社飛び出して起業するとなったら、もう、億万長者でメディアの寵児になるか、さもなければ借金背負って夜逃げして一家離散、の二者選択しかないと思っているようなふしがあるような気が。私が、親戚一同見渡す限り、大企業サラリーマンと公務員ばかりで自営業者皆無な家系だから余計そう思うのかも知れませんが。でも、途上国なんかいって思ったけど、案外自分でビジネスやるってそんな大げさなことじゃない気がする。要するに、食い扶持になりそうなチャンスを見つけてお金に変えるってことじゃない。アフリカなんか企業らしい企業なんてほとんどなくて、みんな身の回りの食い扶持探してお金かせいでるよね。人間が集まってる場所に、ありあわせの食材でサモサ作って売ってくる、とか、裏の畑たがやして、じゃがいも収穫したら市場に売りにいってくるとか。たとえば、いきなり「打倒!スターバックス!!」というと尻込みしてしまうけど、たとえばコーヒー大好きな人が、缶コーヒーじゃ飽き足らず自分でポットにつめてオフィスに持っていってたのが、周りの人に分けてあげてるうちにだんだん評判になってきて、じゃぁ作ってくるから材料費出してよ、的なノリで昼休みになったらコーヒーのカート出してみるようになった。それでお得意さんがつくようになったら、よそのフロアにも売りに行くとか、メニューにエスプレッソ加えてみるか、みたいな。そういうゆるーいノリで、趣味とも仕事ともつかない形で、自分のビジネス持ってみる、なんてやると、すごい人生楽しくなりそうな気がするなぁと妄想してみた。

November 13, 2010

コメント(5)

-

マミートラックの正体?

女性社員のランチ会にいってきた。ランチの時間をこの手のイベントにブロックできるような人って、バックオフィスの人ばっかりなんだろうなー?とおもいきや、意外にプロフェッショナル職種の人もおおかったです。ただ、参加者の半分くらいが独身女子だったのに軽く衝撃を受けた。うっかり(女性の会=ワーキングマザーの会)と勝手に脳内変換していたらしい・・・滝汗話題の中心は「なぜ女性は上を目指さないのか?」といったあたり。以前、女性活用!ということで、社内のパートナークラスの女性たちによる座談会などが開催されたのですが、開催した人たちの意図は「女性でもガラスの天井はありませんよ、社内にロールモデルいますよ♪」というつもりだったのが、参加者のアンケートを見ると、「あの人たちは特別、私には無理無理・・」といったフィードバックが多くて逆にショックだったんだそうです。・・・という思わせぶりな前フリをしたところで、この問題についてはまた別の機会に!で、個人的に参加していて思ったこと。参加者は、マネージャ以上クラスとスタッフクラスでほぼ半分づつだったのですが、子どもを持っている女性は見事にスタッフクラスに集中していたんですね。とはいっても、マネージャ以上でも子持ちの方はいらっしゃいましたが。で、同じワーキングマザーでも、出世してる人とスタッフレベルの人とでは、顔つきが全然違うのが印象的でした。なにが違うって、スタッフレベルのワーキングマザーって、みんなすごく優しそうなんですよ。柔らかくて思いやりがあって母性を体現している感じ。「おかあさん」オーラが全身から出てるのね。ああ、絶対この人子育てや家庭をすごく大切にしてるんだろうなーというのがすごくよくわかる感じ。あ、決して仕事できなさそうとか、そういう意味じゃないですよ。個人的に知り合いではないのでわかりませんが、すごくどっしりと信頼感を感じさせてくれるので、その意味で安心して仕事を任せられるんではないかと思いたいです。その一方で、出世している人は、共通して「戦士」のオーラをかもしてるんですよ。すごい戦力高そう。ケンカしたら口も立つんだろうけどそもそも、腕っ節が強そうw特にパートナーあたりのクラスになると、ニコニコしていつつも戦闘能力の高さを感じさせて、戦う前から投降したくなる感じ・・・といったらわかりますかね。で。自分がボスだったら、いったいどっちを修羅場に放り込む?と。マミートラックの正体って、案外こういう右脳レベルの意思決定が積もり積もって・・・な結果なんじゃないかと思った次第。だって、「おかあさん」を前線に送るって、その人の時間的制約とか以前に、鬼畜じゃね?バックオフィスの仕事だったら安心してお任せできるんだけど、客先とのシリアスでぴりぴりした現場に送るのはなんか忍びなかったりして。で、参加者で、ポジションはかなり上なワーキングマザーもちらちらいたんですが、そういう人たちは、やっぱり顔が戦士なんですよ。背中に子ども背負ってても人を斬りにいける感じ。#子連れ狼を連想した人、手を上げて ノ自分はどっちの顔に見えるんだろうか?とうなってしまった。

November 11, 2010

コメント(2)

-

読書:経済六変

10月以降、まったくといっていいほど本が読めていません。理由はすごく簡単で、プロジェクトが変わって通勤経路が変わったからです。これまでは、わりと座れてたんですが、今度は乗り換えが多くて劇込みで、電車の中ではなかなか本が読めない⇒積読が全然減らない!という実にわかりやすい構図。1ヶ月たって、びっくりしてしまったので、ちょっと時間かかるけど、本が読める路線に通勤経路を変えてみました。選択肢があるって幸せだなぁ・・で、さっそく1冊読み終わった。経済六変以前、藤野英人さん(@fu4)とランチしたとき、おすすめされたのでチェックしてみた本。室町~幕末までの約700年間にわたる日本の経済を、その時代を生きた人間の生き様に焦点を当てて描いた本。登場人物は60人。職業は公家に武士に商人、学者から農民やら盗賊やらまで実に多種多様。一人当たり4ページからなる超コンパクトな人物伝を通じて、その時代の日本の活動を読むことができます。普通、歴史といえばガバナーの移り変わりという観点で捉えられるのだけれども、同じような時間軸をとっても一人の人間の経済活動という観点から眺めるとまったく違った光景が広がっているのがわかります。時間軸が約700年というのもいい。結局、振り子運動なのです。国を開く(室町時代)⇒閉じる(江戸時代)⇒開く(明治時代)という大きなリズムがあって、そのリズムの中をもっと小さな振り子が動いている。そのテンポを意識して時間軸をずーーっと現代まで延ばしていけば、今の日本がどういう風に動いていっているのかその大まかな行方もわかってきます。まえがきより引用転地の間にあって、人の営む業である経済も「活物」、すなわち生き物である。生き物であるから、種を宿し、生まれ、成長し、花開き、しおれ、そして次世代への種を残しつつ朽ちていく。(中略)そのように見るとき、現代われわれが生きている日本の経済と重ね合わせて、多くの人が今を「籠居内向の経済」と感じ、来るべき「破局転生の経済」のあり方に思いをめぐらせるのではないだろうか。(中略)学問は歴史に極まり候事に候

November 10, 2010

コメント(0)

-

学校名って重要ですか?

twitterでたまたまキャッチしたツイートから少々話しが膨らんだので。140字ではまとめづらいからwブログで考えてみることにしてみました。(以下、ツイート無断拝借m(_._)m)@hiroi_: 「就職は考えなかったんですよ。なんで受験頑張って東大入ったのに、早稲田、慶應、一橋と同列でスタートなんて嫌じゃないですか」 by一橋学祭でのホリエモン一橋の学祭におけるホリエモンの講演でのコメント。これが、どういう文脈でなされたコメントなのかよくわからないのだけど、素朴な疑問がわいてきたので、twitterになげてみたのです。@fumi_c 世間的に東大>一橋なの?並列かと思ってた いや、ほんと。意外でした。これに対して、いろんな方から意見をいただきましたが、集約するとこういう感じみたい。1)一般的には、東大>一橋 というのはほんと。・昔は入試難易度に差があったらしい・単科大学なので、中身はともかく知名度が低い。特に地方では低い。2)ただし企業社会では並列・そして、それが気にいらなかったのがホリエモン・そして、それが気に入らない東大卒はけっこういる@Johnsekky 多いですよ、東大卒の方で一般企業を同じ理由で辞められる方。待遇が他大学卒と一緒って耐えられないみたいです。 東大卒だと出世するとかそういう明確な区別がないと嫌だということだと思います。つまり、受験戦争を勝ち抜いた最強戦士であるのだから、それ相応の処遇がないといやだ、ということらしい。受験戦争に対する対価を求めている、ということでしょうか。たしかに、昔は学歴っつーか、出身校によって明確にレールが分かれている世界もあったようですが(てか、役所や都銀は今でも??)、今となっては、殆どのまともな企業でそんなことはない(ハズ)で・・・仕事の出来不出来で評価したら、実際学校の名前はそれほど重要じゃないし。ということは、企業側と、従業員側での東大ブランドに対する認知ギャップがあるってことだよね。企業側は、いまや仕事の出来で評価する会社がほとんどだけど、仕事で評価すると、実は受験戦争に対する対価はそれほど高くないと。というところまで整理できたところで、次の疑問が生まれるわけです。@fumi_c しかし、受験の費用対効果がおちてる(=いまや出身校で出世が決まる時代でもない)のに、一方で中学受験が盛り上がってる状況ってどう考えたものか?これに対しては、1)大学の二極化が進んでいる2)中等教育で、公立校の環境が不安視されているという大きく2とおりの意見が。@Dargelos1950 @fumi_c バブルの時ですら上場企業は早慶東大一ツ橋中心に採用してました。人事採用の評価がそういう一流代の卒を何人採用できたかで決まるんです。私バブル組だったんでなんとか上場企業にもぐりこみましたが、結局出世できるのはほとんど一流大の人です。@mi_sya 早慶上智以外は一部上場にすら入れないんじゃないかなぁと思う。特に親が今の自分の会社の人事施策を見てと言うのもあると思う@mi_sya 高卒新卒の安定職場であるJRですら、大卒要件になってくるなら、、、、高校の進路指導はホントちゃんとやって欲しいです。 RT @mi_sya: 事実そうなってますし。JRとか現業も大卒シフトしてきているしうむ。昔は高卒でよかった職場ですら大卒に刈られているのか。つまり、いまの時代、お金さえ出せば大学にはいける。だけど、実際に大卒として認知されるような大学はその中でも一握りなので、そういうところに行こうと思えばやっぱりそれなりに教育力の高い環境に行かないとダメだ、という感じでしょうか?1)これからの時代、東大だからといって自動的に出世が約束されている職場はほとんどない2)しかし、東大含む上位大学とそれ以外の大学では、選択肢が大きく違う。たぶん、大学が全入時代に突入して&進学率があがったことで、希少性が大きく変わってきたので、こういう現象がおきてるのかと。<序列>昔 東大今 ハーバード、スタンフォード等昔 大卒今 上位大学(ただし、分かれ目がどのへんにあるのかは諸説あり。詳細は、ここで考えるよりも2chあたりを見に行ったほうがいい?w)昔 高卒今 その他大学まぁ、外資金融やら外資戦略コンサルやらだと、がっちがちの学歴&学校歴社会なんで、学校名で露骨にスタートラインに立てるかどうかが選別されてしまいうのは事実。このへんだと、国公立なら旧帝大+一橋+東工大、私立だと早慶上智クラスが最低ラインになってくるはず。でも、本当にスタートに立てないような業界ってこれくらいのような気もする。(上の参考ツイートだと、上場会社はいるなら・・みたいな話題が出てましたが、これって本当なのかしらん?私はいわゆる東証一部企業の社員じゃないのでよーわかりませぬ)あと、いったん入社した後はどこの学校でてようと全然関係ないし。ついでにいえば、これは私世代の話で、ぺー助&あーやタンが大きくなった暁にどうなるかはまた全然わかりませんけど。昔の東大扱い(=入社したら出世ルートががっつり用意されてる)されたいと思ったら、今はもう日本の大学じゃダメで、欧米の一流大学⇒外資にいくつもりじゃないとダメだと(あれ?なんかプレジデントファミリーの世界に近づいてきたぞww)あと、教育環境という点については、いろいろぐしゃぐしゃっと考えるところがあるので、それはまた次回。しかし、ホリエモンなんて、それこそ実力主義万歳そうな気がするんだけど。お役所やら都銀やらのような社会とは真裏の世界に住んでそうな人でさえ、東大入ったんだから・・的発言が飛び出してきたのが少々意外だわ。(まぁ、どういう文脈での発言なのかがわからないのだけど)

November 7, 2010

コメント(3)

-

自分:1/3経過・・・

ふと気づいて戦慄した事実。就職したのが25歳いまが34歳定年は65歳・・・だけど、おそらく第一線でいられるのは55歳くらいまでか。就職してから約9年55歳まで約21年。気づいたら1/3が経過してるじゃないですか。最初の成長カーブが重要ですよ。最初の10年でどこまで高いところまで到達できたかで、その後の勢いが変わるから・・・社会人になって以来、ずーっと「今が下積み」とばかりに自分へ投資し自分の成長を考えてたけど、気づいたら成長どころか、そろそろそれなりに結果出していないとヤバイ年月がたってしまいました。いったい、この約10年、自分なにやってきたのだろう?たしかに、あれやこれややってきたけど、どれもこれも中途半端でそれだけでメシを食うにははなはだ心もとないものばかり。達成感まるでなし今はダメでもまだいいさそのうち逆転ホームラン!と思いつつ、不発のままキャリアが終わってしまう姿がリアルに想像できてしまい、かるく目の前が真っ暗なこの数日でありました。転職でキャリアチェンジ!とか軽々しく言ってる場合じゃないよ。残された時間考えたら、今から積みなおしすんの、相当きついじゃないか・・・自分には、めんどくさくなると、一気にリセットしてくなる癖があるのだけど、そろそろ追い詰まってきてみるとリセットってつくづく時間をどぶに捨てる行為かもしれない。だからといって、建設的なプランがあるわけじゃないんですけどね。こういうとき、自分にビジョンを描く戦略力が欠けおちてることを痛感しますねぇ。がんばって将来の目標とかいろいろ考えても、なんか嘘っぽくてコミットできなくて、そのうち忘れてしまって・・っていうパターンなんだよな。毎年年の初めになんかいろいろ目標たててる気がするけど(滝汗組織で上手くやっていける気がしないし、起業家向きとおだてられてちょっとその気になってたけど、よく考えると起業家として成功してる人ってだいたいサラリーマン時代からエッジが立ってるんだよ。楽天三木谷さんしかり、DeNA南場さんしかり。てかんがえたら、サラリーマンとして成功してない自分が今からなにかやってもうまく行く気がしないじゃないか。うーむ・・・問題点を数え上げたらきりがないし、それこそ鬱になりそうなんで、将来のビジョンから逆算して今の行動を変えるようなパターンにもっていきたい。・・・で、ビジョンってどうやったら作れるんだっけ・・・?(←ここでループに陥る)

November 4, 2010

コメント(0)

-

自分:キャッツを見てきました

劇団四季「キャッツ」を見に行ってきました。生まれて初めてのミュージカルです。所感を順不同思いつきベースで並べてみる。地方巡業はほぼ不可能だな舞台装置があまりにも大掛かりなため、地方の文化会館などに持ち込むことは限りなく不可能だと思われる。舞台とともに回転する座席、空中を飛ぶゴンドラ、舞台の下から、上から後ろから神出鬼没のネコ・・・芝居というよりはオペラに近いかも?進行を、スクリプトではなく音楽で制御しているタイプの舞台。あらすじそのものは書き出すと1行で終わってしまう単純なもの。なので、脚本ではなくダンスと歌からなる場面の展開が目玉。展開の流れを止めないため、状況説明や会話などは台詞ではなくすべてレチタティーヴォとなっている。アメリカ(イギリス?)のキャッツとは相当違うYouTobeにアップされていた英語版キャッツを予習していったが、音楽はまったく同じだが演出や振り付けが全然違う。こう書くと、本場のほうがよさそうに見えるが、実は劇団四季版もかなりレベル高くてまったく遜色なし。特にダンスを楽しみたい向きには、劇団四季のほうがいいかもしれないです。ただ、歌詞は英語のほうがいいわ・・・曲はまったく一緒でも、やっぱりどの言語で歌われているかで印象が全然変わりますねぇ。日本語だとどうしても抑揚がつかず平べったくなってしまうので、英語のほうがメリハリがきいてて音楽的には聴かせます。オペラが翻訳(ほぼ)不可なのがよーく理解できた。もっとも、英語で歌われると意味が理解できなくなってしまうので良し悪し。役者のレベルが(想像以上に)高くて驚く事前に、劇団四季のHPをチェックして復習していったんですが、そこにオーディションのご案内もあったわけですよ。劇団四季に入るには、大きく3つのコースがあって、「演技」「ダンス」「ボーカル」の3部門から自分の得意分野でオーディションを受けられるとか。たとえば「ダンス」だったらバレエダンサー出身の人だらけだし、「ボーカル」だと芸大声楽科出身の人がかなり多かったり。CMでおなじみの「回ってるクロネコ」は間違いなくバレエ出身でしかありえないし、あの有名な「メモリー」歌ってるネコとか、「ネコの王様」役はわかりやすく声楽家だよね、みたいな、わりあい適正のはっきりした役はあるものの、24匹中20匹くらいは、歌もダンスも両方見せる役だったのです。んでもって、その20匹がそろって歌もダンスも両方こなしてる!かなり激しく踊ってるのに、全然歌が乱れないのに驚き。子連れにやさしい!劇団四季の舞台は、3歳以上から入場OKとなってました。プログラムにもよると思いますが、キャッツだったら幼稚園児なら十分一緒に楽しめるでしょうね。歌って踊ってかなり動きが大きいし、席にもよるけどネコがけっこう客席いじりに来るので楽しい。もし飽きて騒いでしまっても、一番後ろにガラス張りの「親子観覧席」があるので、そこに避難可能。観劇が無理そうな子どもには託児も整備されてるというのもポイント高い!ビジネスとして成り立ってるのがすばらしいキャストやスタッフの数が多く、劇場のキャパは1000人前後とそんなに大きくなく、そして(たぶん)国や自治体の補助金も受けてないという状況を考えると、実はチケット代はそれほど高くない。S9,800円 A8,000円 B6,000円 C3,000円。会員になると、S席8800円。チケット代とキャパを勘案すると、1回あたりの公演で入る収入は500万円前後かそれを下回る程度なんじゃないかと推察しました。もし、公演が1回かぎりであれば、この収入では赤字だと思います。収支が成り立つのは、やっぱり公演回数が半端ないからだと思います。一日1~2回公演で休演日は月5~6日(隔週連休っぽい)。一ヶ月でおおよそ30ステージ!?そして、何年ものロングラン。お客さんの入りはわりとよくて、今日は平日の午後イチスタートと、おおよそ集客に不利な時間帯でしたが、それでも6~7割がたは埋まってたかなぁ・・・どうやって、これだけのお客さんを集めているのかをすごく知りたいですね。きっと、財政悪化に深刻に悩んでいる日本のオーケストラの運営にとても役立つヒントが得られそうです。今の日本のオケの公演って、基本的には1回限りなのですごくもったいないです。N響みたいに、同一プログラムを日を変えて場所を変えて2~3回やるようなオケもありますけど。公演回数を1回から3日連続に変更したところでリハーサル日数は変わらないわけでどう考えても公演回数増やすのが、1回当たりのコストを引き下げる一番単純な方法。でも、それができないのは、ホールの都合とかいろいろあるけど最大の理由は集客でしょうね。1回の本番でさえ席が埋まらないのに、2回も3回もやれるわけない、と。その点、欧州やアメリカの主要オーケストラの定期公演は、1プログラム3~4日連続公演というのが普通。オペラハウスなんかは定休日は月曜だけで、毎日公演があるのが基本だし(プログラムはさすがに日替わりだけど)。しかも、ちゃんと席が埋まるんですよねぇ。リーマンショック以降、この手のエンターテイメントへの出費は真っ先に絞られて、どこも定期会員の減少に悩んでます。定期会員の減少を補うため、依頼公演を増やすというのがどこのオケも狙っているところなんだけど、同じく不況のせいで、依頼公演の数自体も減ってるしギャラも落ちている、と。どん詰まりの状況。でも、その中にあって、劇団四季はちゃんとビジネスとして回ってるしお客さんはいってるんですよねぇ・・・あとほかいろいろ考えた気がするんだけど、またこんど!いまからショパンコンクールの反省会しなきゃいけないんでねw

October 21, 2010

コメント(0)

-

ラン:わき腹痛の防止

自分用メモ。長く走るために。足元に注意するのと同時に、心肺機能を鍛えるのが重要ですな。大体、苦しくなってとまりたくなるときって、足が痛いときと息が上がるときと、わき腹が痛くなるときなんで。そのうち、息があがるのと、わき腹の痛みは、呼吸で同時に解決できるようです。わき腹が痛くなる理由は大きく二つ。1)酸素不足で血流が悪くなるため2)ガスがたまっているためガスがたまるのは、胃腸が活発に動いているときなので、食後の運動は避けるというのが防止策になります。しかし、前の食事から時間がたっているのにわき腹が痛くなるとしたら、それは酸素不足の可能性が高いとのこと。足はまだ大丈夫でも、息があがって苦しくなる状態って、単純化すると身体が要求している酸素量>吸入酸素量 ということ。だから、解決策は、酸素必要量を下げるか、吸入酸素量を増やすか。酸素の必要量を減らすなら、運動をやめるか、同じ運動でも省エネでできる・・いわゆるスポーツ心臓の持ち主になるってことなので、ちょっと時間がかかる。直近の解決策としては、吸入酸素量をいかに増やすか?が勝負になってきますな。オールドファッションな「吸って吸って、はいてはいて」という呼吸方法でもいいのだけれど、特に2回に分ける必要はないそうです。素人の場合、十分に酸素が吸入できないのは、吸う量が少ないというよりは、肺に残る使用済みの空気を吐ききれない(肺の中に酸素濃度が低い空気が残ってしまう)のが原因なので、まずは吐くほうに留意する。肺が空っぽになるまで吐けば、自然と吸えると。腹式呼吸のほうが、深呼吸しやすいと。横隔膜を鍛えましょうってことですな。一般的に、2拍でやる人と3拍でやる人の2パターンが多いんだとか。2拍は、あの「吸って吸って」と同じね。2歩進む間吸って、2歩進む間はく。プロアスリートだと、3拍の人も多いのだとか。私の場合、2拍、3拍では吐ききれないので、4拍のリズムで呼吸するようになりました。4歩走っている間、「はーーー」と吐く。で、次の4歩で「すーーー」と吸う。鼻から吸って、口から吐く。最初は、深呼吸しながら走るので、ぶっちゃけ疲れます(汗で、深呼吸やめて、普通に軽い呼吸だけで走ってみるとどうなるか?そうすると、たしかに、疲れはしないのですが、すぐにわき腹がさしこんでくるんですよ。それで、再び深呼吸を始めると、嘘みたいに痛いのが治まります。私は、だいたい朝ランすることが多いですが、夕食から時間がたってるので2)は問題なし。呼吸に気をつけ始めて以降、わき腹はまったく痛まなくなりました。といっても、距離はなかなか走れないんですけどねぇ・・・(アヒャ

October 19, 2010

コメント(0)

-

ラン:とりあえずストレッチはなしの方向で

ストレッチはしない実は運動前のストレッチって、必ずやるもんだと教えられてきましたが、実は賛否両論あるんですよね。ご存知でした?「ランニング前のストレッチには害も益もない」という説http://www.lifehacker.jp/2010/09/100902strech_before_running.htmlストレッチをしたときとしないときで、実は故障発生の確率も、競技成績も有意な差はないそうです。当然、トップ選手の中にも、ストレッチ派とノンストレッチ派が混在しているんだとか。出典元の論文を見つけられなかったのですが、ネットで拾ったソースで両派の意見から、ストレッチのメリットとデメリットを整理してみると、ざっとこんな感じ。ストレッチ派の意見・事前に、使う筋肉に意識を向けることができる。特にトレーニングする部位を確認することで、練習効果が飛躍的に上がる。・関節の柔軟性を高めることで故障を防ぐノンストレッチ派の意見・関節の可動域はその目的とする運動以上に広げる必要はない。むしろ、競技で使わない部位まで伸ばしてしまうことで、逆に柔らかくなりすぎ怪我の危険がある。・ストレッチ自体が時間がかかるので、トレーニング本体に割ける時間が少なくなる。時間をぬってトレーニングしているアマチュアプレーヤーのみならず、プロ級プレーヤにとってもデメリットは小さくないただし、今までストレッチしていた人が急にストレッチをやめると故障しやすくなるのだそうです。たしかに、ストレッチせずとも、普通にトレーニングしていれば必要な柔軟性は獲得されると思います。よっぽど体硬い人は別かもしれませんが、ウォームアップしてるうちに、だんだん関節は回るようになってきますし。ウォームアップとクールダウンをちゃんとやれば、あえてストレッチはしなくても問題ないような気がしますねぇ。このLifehackerのエントリーには、他にも初心者ランナー向け記事がかなりエントリーされてます。軽めの翻訳記事なんで、まぁどうぞといったところか。マラソン初心者はしょっちゅう歩いても良いそうですhttp://www.lifehacker.jp/2009/05/post_839.html高価なランニングシューズが不必要な理由http://www.lifehacker.jp/2009/04/post_769.html

October 19, 2010

コメント(0)

-

私がなかなか英語ができるようにならないのは当たり前だ

ぺー助4歳4ヶ月。目下、文字に夢中。どんだけ夢中かというと、一日中ずーーーーーっと文字のことばっかり考えてる。ひところはアンパンマンパソコンの文字ゲームにはまっていたのだが、最近はやりつくしてしまった感があるのか、一時期ほどの集中力はなし。かわりに、自分で絵本を読み始めている。いや、絵本ばかりでない。道歩いていても、おやつを食べてても、文字が目にはいると片っ端から読もうとする。おかしのパッケージから、店の看板から、テレビの字幕から、文字と認知できるものは、なにからなにまで片っ端から。で、そのたびに母を質問攻めにする。「「し」に「ゅ」で、なんて読むのー?」「「-」は、なんて読むのー?」「「ぎゃ」は、なんでできてるのー?」「「゙」がつくの、「かきくけこ」「さしすせそ」と、あと、なあに?」「「゚」がつくの、「はひふへほ」だけなのー?」「「ら」に、「゙」つけたら、「だ」だよね?」「「じ」と「ぢ」って一緒なのー?」もう一日ずっと。ずっとこの調子です。今日は、保育園の芋ほり遠足にいってきましたが、おいもを掘りながらも、「ねーねー、さつまいもの「さ」って、どうやって書くのー?」ときたもんだ。何をやってても、片時も文字のことが頭を離れない様子。子どもはあっという間に言語を覚えるというけど、別に子どもの脳みそが柔軟だから、というだけじゃないと思いました。真の子どもの学びの恐ろしさは、大人みたく今の状況を冷静に判断したりすることなく、好奇心に向かって一直線に走るところじゃないかと。だって、起きてる間中、ずーーーっと言葉のことばかり考えてるってことは、一日14時間ひたすら文字の勉強し続けているも同然なんだから、上達しないわけがない。子どもの頭で考えることなんで、「ら」に「゙」つけてみたりと回り道も多いのですが、にもかかわらず、恐ろしい学びのシャワーを浴びている様子を見ていると、量は質を凌駕するという言葉が頭をかすめます。ぺー助の、この熱心な学びの様子を見てしまうと、私の英語がいつまでたってもモノにならないのも当たり前だよなぁと思いましたよ。大人の、ただでさえ吸収力おちた脳みそで、1時間2時間ながら勉強した程度じゃ、そりゃ成果でないよなぁ。そして、この圧倒的な差を作る源泉は、やはり「好奇心」しかないと。ぺー助も、文字に興味持ち始めたの、つい最近の話で、それまではクラスの女の子たちが読んだり書いたりしてるのを見ても、いっこうに無関心、全然意識にもはいっていないようでした。それが、なにかのきっかけで、一端意識にひっかかってきて、「文字レセプター」が脳内に形成されてしまうと、一転、今度は世界が文字一色といった按配。何をやってても、「文字レセプタ」に全部引っかかってくるから、結果的に一日中ずーーーっと文字と格闘しています。(これを覚えたら将来なんの役にたつ)とかいう打算は一切抜きで、ただ知りたいという好奇心だけで一日どっぷり学習漬け。ほんと、あるべき姿だよねぇ・・・1つ問題があるとすれば、この好奇心のスイッチが、どんなトリガーで入るのかがまったく読めないってところかね。#親にとってはの話。本人は全然困ってなさそうだw

October 17, 2010

コメント(0)

-

子ども:芋ほり日和

今日は、保育園の芋ほり遠足。近所の農園に、チャリでかけつけ。一生懸命掘ってます。今年は作柄がよく、全体的に豊作。大根級のイモがあちこちの株から発掘されて歓声があがっておりました。本日の夕食は、ぺー助リクエストにより、「てんぷら」いものてんぷらって、個人的にはあまり量食べられないので、ひかえめにあまり大きくないイモでつくったところ、子どもたちがあっというまに食べつくしてしまった。「もっと食べたーい!」の大合唱だったので、もう1こイモ切って揚げてきましたさ。しかし、揚げ物って、揚げてるだけでおなかいっぱいになってきますな(苦笑これから、しばらくさつまいも三昧の日々が続きます

October 17, 2010

コメント(0)

-

努力で自己肯定感はあがらない

一生折れない自信のつくり方この本とかで、「小さい目標をひとつづつクリアし、成功経験をつんでいくことによってのみ自信が生まれる」って書いてあったわけですよ。読んだときは、本当にそのとおりだな、と思ったのだけど、よく考えたら、これ嘘じゃね?と。自分、こつこつ努力が苦手なほうなんで、たいして努力で達成したことって多くないんですが、それでもゼロではないのよ。たとえば・・・・二人の妊娠出産で増えに増えた+18キロを、あーやタン出産後1年で元に戻した(キリッ#もっとも、それから5キロリバウンドしましたがorz 育休復帰時ジャストフィットしてたスーツがキツイよ(泣)#走って落としてやるー!!・いまだにランニングのトレーニングは続いている#足まだ完治してないので、ラン自体は中断してますが、毎日腹筋背筋インナーマッスル鍛えてますよー!一応、達成はしてるし、目標もクリアしてるんだけど、それじゃあ自信をつけたか?というと、気持ち的には大きな変化はなくて、相変わらずぐだぐだ~っとしてる。なんでかってと、理由は簡単で、達成しちゃったらそれが当たり前になってしまうからなんですよね。あと、単に楽しいからやってることだったり、強制力が働いて自動運転状態だからできてる・・・つまり、自分の意思じゃないので達成感がないというのもあります。たとえば、子どものころ毎日学校通って教室に座ってお勉強していたわけですが、これは勉強がしたい、勉強しなければいけないから・・ではなくて、単に朝になったら学校いって教室に座るもんだと刷り込まれてるからやっていたにすぎないわけで・・それに、一段階ステージがあがったら、その分さらに上が見えるようになるので、むしろゴールが遠のいたような錯覚に陥ったりします。たとえば、ランニングの例でいえば、3日続いたら上等!→1週間続いたら上等→距離が2キロ→3キロ→5キロ→7キロ・・・・とか、どんどん欲が出てきて、そのうち「目標フルマラソン!」とまじで言い出しかねない自分がいます・・・最初のころはコンスタントに走ってるってだけですごかったのが、走れるのは当たり前になってくると、次はもっと長く、もっと早く・・・と、だんだん欲が出てくる。だから、永久にゴールにたどり着けない。だから、努力で目標を達成することでは決して自信は生み出されないんだなーと。もちろん、初期状態と比べれば成長しているのは確かなので、元に戻りたいとは思いませんが・・・結局、幸せは、自分の心がきめる (c)みつをなのね。で、じゃぁ「幸せ」ってなんなのよ?となると、この問題は古典ギリシャ以来の大論争であって、快楽主義vs禁欲主義というか、いいカツオとわるいカツオが脳内バトル繰り広げていまだ決着つかず・・・な。そう。なにが成功か?何が幸せか?これ、すべて自分で決めなければならないきわめて哲学的な問いなんですよね。でも、これ自分で決めるのはものすごく大変な作業。本当に大変だと思いますよ。これが見つからなくて困っている人たくさんいるじゃないですか。私もですけど。体外の人は、ゼロベースから考え始めて、青い鳥探しに奔走して疲れてしまう。疲れたらどうするか? 一番らくちんなのは、誰かが決めてくれること。「誰か」の信頼性高ければ高いほど、安心して決めてもらえる。だから、他の人に従う・・・つまり、空気を読む。これがもっともっと突き進んで、究極的なレベルになると、神に従います・・・つまり、信仰する。哲学と宗教って一見似てるんだけど、ベクトルは真逆ですな。宗教は究極の反知性ですよ。だって哲学は疑うことから始まるのに、宗教の場合、反論しようのないところから有無を言わさずトップダウンで啓示が下ってくるんでしょ。なんの宗教でもいいんだけど、敬虔な信者が澄んだ目をして安らかでいられるのは、幸せの形をはっきりと認知しているからなんですよね。信仰というのは、つまり、神様が決めてくれたレールの上を走ると割り切ることだから。決して悪いことではなくて、これによって安心が得られるし、もしコミュニティがすべて同一宗教であれば、コミュニティの規律もとれる。でも、もし自分がゆだねるべき神が見当たらなかったら?すべての神を横に並べて、批判的にメリットデメリット分析せずにはいられないとしたら?地獄に池ってことですかね。ふふっ

October 13, 2010

コメント(0)

-

読書:IFRS本2冊

急にIFRSプロジェクトにアサインされることになったので、連休中に付け焼刃で勉強。(もーこんなんばっかや・・)IFRS導入ガイドブック実践的IFRS導入プロジェクト概説本。特にIFRSとJGAAPのギャップの大きいビジネスプロセスについて、業務およびシステムにおける対応のポイントがまとめられている。具体的かつ視覚的なので非常にわかりやすい。ただし、ほんとうにさわり程度なので、実際のプロジェクトで論点にあがったポイントについてはがっつりこってり取り組む必要あり。まぁ、コンサル的には、全般的にこの程度抑えてあればとりあえずスタート時点にはたてるかな?というレベルです。巻末で、プロジェクト管理ツールのフォーマットが付属していて、これからIFRS導入プロジェクトを開始しようかという向きにはとても実践的にできています、といっても、ほんとうにさらっとしているので、このままでは使えないとは思いますが・・・本書でカバーされている範囲は以下のとおり<ビジネスプロセス>収益認識 収益認識時点、工事契約、カスタマー・ロイヤルティ・プログラム棚卸資産 貯蔵品、売価還元法、評価減のグルーピング、原価計算有形固定資産 取得原価、減価償却方法、減損、投資不動産、資産除去債務、再評価モデル、固定資産未実現利益消去、セグメント会計リース ファイナンスリース、オペレーティングリース、無形資産金融商品 有価証券区分、公正価値、デリバティブ・ヘッジ、開示、減損、公正価値オプション企業結合 被支配持分の扱い、のれん、減損テスト、取得資産・負債の認識、支配力判断、偶発債務・無形資産の認識従業員給付 数理計算上の差異、過去勤務債務、有給休暇引当金計上<システム>財務会計(個別・連結)管理会計キャッシュフロー計算書については、システム対応の中で扱われています。が、こちらもきわめてさらっとしているので、具体的な検討の参考にはあまりならないかな・・?まぁ、こちらはIASBでも議論中で、今後直接法なのか間接的直接法になるかという超重要ポイントが決まってくるので、あまり大きくは扱いにくいと思われ。債権債務管理や販売管理、固定資産管理や資金管理などの、会計系以外のシステムについては、それぞれ10行ほどでさらっとテーマが上げられている程度なので、ほとんどの上場会社では検討範囲としては足りないでしょう。ビジネスプロセスについては、個々の企業で検討範囲をきちんと見て、影響範囲を検証する必要があります。業種によっては、検討範囲が足りないという会社も多いのではないかと思います。これからIFRSプロジェクトを開始しよう、という事業会社の担当者およびコンサルのための、入門本でした。-----------IFRS対応型会計情報システムの作り方こちらは、IFRS対応について、ばっさり情報システムに絞り込んだ1冊。IFRSに対応するために情報システム担当者としてどんなことを知っておく必要があるのか、どのような点に注意してシステムを作っていくべきか、の概説書です。なので、会計処理には影響するけれども情報システムにはあまり影響がないという基準、たとえば後発事象や株式報酬、政府補助金などについては言及していません。また、対象が情報システム担当者なので、会計についての基礎的な知識についても簡単な説明がついていて、たとえばキャッシュフロー計算書の直接法と間接法の違いについてもざっと知ることができます。情シス担当者対象なので、システムについてはこちらのほうが網羅的で実践的です。会計だけでなくロジ系も網羅されていてシステム全体像を抑えつつ影響箇所を特定しようとしたい向きにはとても考えやすいかと思います。<対象システム>財務会計(連結・単体)資金会計(キャッシュフロー)販売管理購買管理債権債務、有価証券、貸付金、借入金等管理在庫管理原価計算システム固定資産管理システム管理者向けに、どのような会計論点がどのシステムのどの処理に関係してくるか、という観点で述べられています。たとえば、一番影響が大きいであろう財務会計システムの場合、以下のような章立てになってます。・財務諸表の名称および様式・中間財務諸表(四半期および半期)は、当期と累計が必要・会計情報は複数バージョンが必要(連結と単体のデータ保持) ~過年度修正 ~機能通貨、表示通貨・セグメント情報の作成・・・マネジメントアプローチが適用される・連結決算手順別の論点 ~決算日ズレの調整 ~子会社の公正価値再評価 ~合算とのれん計上 ~期末剰余金残高の計算と少数株主持分の分離 ~内部利益の消去 ~税効果会計 ~セグメント情報うーん、わかりやすい!巻末には、システム再構築にあたってのプロジェクトアウトラインも記載されており、IFRS対応プロジェクトにアサインされた情シス担当者がどんなことを考えながらプロジェクトに取り組めばいいのか、そのアウトラインを理解することができます。・・・で、付け焼刃で詰め込んだ、連休明けの本日。「やっぱ、アサインなしになったー。ごめ~~ん!」・・・あのー私の一夜漬け勉強はいったい・・・・

October 12, 2010

コメント(0)

-

音楽:神奈川フィル定期公演(託児つき)

ウィーンフィルの来日公演で、(安い)チケットが取れなかった腹いせに(笑)メインで同じ曲やってた神奈川フィルにいってきました。神奈川フィル第266回定期公演会@みなとみらいホール<プログラム>コープランド/エルサロンメヒコヒナステラ/ハープ協奏曲------<休憩>-------ドヴォルザーク/交響曲第9番「新世界より」指揮:キンボー・イシイ・エトウハープ:篠崎和子管弦楽:神奈川フィルハーモニー管弦楽団という、オールアメリカンプログラム。しかも、前半2曲は中南米だし、メインはボヘミアから見たアメリカだし、ついでに指揮者はアメリカ人ではあるけど、幼少時代はずっと日本で過ごして音楽教育はウィーンで受けてる・・・という感じで、アメリカはアメリカでも、ストレートな北米ではないアメリカン(笑)前半2曲はフルで聞くのは初めてでしたが、楽しい曲でした。1曲目のコープランドは、ノリノリのラテンのり。オケが弾くポップな曲って、結構リズムの処理が重苦しいことが多いんだけど、軽快でよかった。楽しい曲でした。ヒナステラは、予習でYouTobe見ただけだったんですが、実演は全然違いますねー。特にハープは。録音と実演じゃ全然音の空気感が違ってライブのほうが断然よかった。この指揮者、すごいリズム感がいいねー。メインには、超がつくおなじみの曲。この曲は大好きで、iTuneに全60Gばかし音楽ファイル突っ込んでる中で再生回数トップはこの曲(演奏はクーベリック/BPO)です。だいたい、クラシック初心者のダンナ連れなんで、これくらいメジャーな曲じゃないとアレだしね。ドヴォルザークは、9番からはいって、8番、7番・・とさかのぼって最後にまた9番に戻ってくる説がありますが、本当だと思う。それくらい、できのいい曲だよねぇ。全編どこを切っても情緒あふれるスラブ演歌なんだけど、意外に構成は堅牢だし、実際に弾いてみるとフレージングに一筋縄ではいかない工夫が施してあって、小技もきいてたりする。この曲と「運命」は一周してまた戻ってくる曲だと思います。演奏の感想は:・プロってやっぱうまいなぁ~~~ (←ママオケとくらべんなw)・ライブはやっぱいい!特に低音楽器の迫力は録音じゃ再現できないよねー・とはいえ、打楽器と管楽器は、失敗すると目立つなぁ・・・(トライアングルの連打がやや乱れてたのは、クラシック素人のダンナもわかったらしい。あと、第4楽章の金管大合奏で、ホルンがおとはずしてたのも残念な感じ)<イベント託児について>ちなみに、チビ二人は、コンサートの間は託児へいってきました。みなとみらいホールでは、主催・協力公演の開催時には託児がオープンしています(主催者が独自に託児を用意している場合を除く・・・日フィルなどが該当)。具体的になにが協力公演にあたるかというと、神奈川フィルほか、在京オケの横浜定期(都響、日フィル、N響)、たいがいの国内外の大物アーティスト公演(最近の日程だと、ブレハッチ、パールマン、神尾真由子、ヒラリー・ハーンとか)が該当するようです。請け負っているのは、アンティという会社。横浜で保育園とベビーシッター業を展開してる会社で、私もあーやタン出産後、一時期、産後支援でお願いしてたことがあります。公演+その前後30分預けられて、料金は一人当たり2000円。1週間前までに電話申し込みで、料金は当日支払い。<持ち物>・おむつ+おしりふき・着替え1式・おやつ+ドリンク当日、到着したら、子どもを預け、同意書にサインしてお金を支払う格好です。同じイベント託児のマザーズと比較すると、ずいぶんシンプルです。マザーズの場合は、電話で申し込んだあと、自宅に書類が送られてきて、それを記入して当日持参します。持ち物は、おむつと着替え、おやつに加えて、子ども+保護者が写ってる写真が必要。写真を紙にプリントなかなかしてない我が家には、意外とこの「写真持参」がめんどくさかったりします・・・もっとも、写真なければ、ポラロイドでその場で撮ってもらえます。別料金600円。実は当日、大遅刻して、託児ルームに到着したのが開演1分前!!「書類とお金は後でいいんで、早く席いってください!」と言っていただき、あわてて子どもと荷物を預けて席にすっとんでいった次第。会場のドアを開けると同時に指揮者が登場してきて、本当にギリギリ。もし、席が2階席だったら、アウトでした(今思い出しても滝汗)結局、支払いと書類は、コンサート終わって子ども引取りに行くときに手続きしたのでした。<みなとみらいホール>みなとみらいホールも、子連れにはすごく使い勝手がいいですね。みなとみらい駅直結で、雨でも大丈夫(実際当日は大雨だった・・・)。新しい駅だからエレベーター完備だし妙な段差も少ない。#ママオケ次回公演にどう!? >誰に言ってるw託児事情も上記のとおり充実してるので(なんと、年越しのジルベスターコンサートでも託児営業してる!終演真夜中なのにww)てことで、チラシいろいろもらってきました。日程やらプログラムやら演奏者やらをいろいろ勘案して、今のところ、以下が候補かなー。・11/20(土) 日本フィルハーモニー 横浜定期 山田和樹指揮 ベートーヴェン/交響曲第7番 他・12/4(土) NHK交響楽団 横浜定期 デュトワ指揮 ショスタコーヴィッチ/交響曲第8番 他・12/26(土) 日本フィルハーモニー 第九特別公演 小林研一郎指揮 ベートーヴェン/交響曲第9番「合唱」 他あとは、来年3月のヒラリー・ハーンに魅力を感じつつ検討中といったステイタス。地元だから神奈川フィルを応援したい気はあるんだけど、会場やら日程時間帯などがなかなかマッチしないんだよね~(残念!)家に帰って、クーベリック/BPOのCDを再生。ドヴォルザーク:交響曲第8番&9番《新世界より》 クーベリック(ラファエル),ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | 形式: CD #なぜか楽天ではひっかかってこなかった。なんでだろー?やっぱりいい曲だねぇ。ぺー助「ままが弾いてる曲だよー」 お、よくわかったねー(^^)だんな「でも、ままはこんなにうまくないよ」 なんですと

October 12, 2010

コメント(0)

-

自分:故障してわかったこと

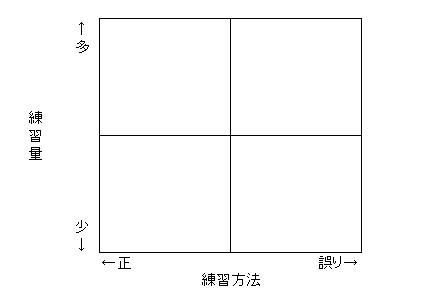

アキレス腱を故障して1週間。だいぶよくなってきて、日常生活を送る分には若干違和感がある程度まで回復してきました。ただ、まだジャンプしたりはできないので、無理せずもう1週間くらいは休養したほうがよさそうな感じです。ネットでも「アキレス腱の炎症は安静2週間」って書いてあったし・・・足が痛くなって、ネットで原因やら対処方法やらをいろいろ調べたんですよ。私の場合、もうわかりやすく「素人が・間違った方法で・急に走りすぎ」なのが悪かったようです。走るって、日常の延長でできてしまう行為なので、素人でも何も考えずにできてしまうんですよね。でも、実はかなり足腰にかかる負担は大きいので、正しいフォームで・ゆっくり量を増やしていく、というのがセオリーとのこと。正しいフォームで、左右バランスよく筋肉と心肺能力を作っていって、はじめて練習ができる体になるんだとか。これまでデスクワークばかりでろくに運動してなかったような人だったら、いきなり走るのは論外、まずはウォーキングから!練習量と練習方法の掛け算でトラブルの深刻度合いが測れると思うのだけど、こんなマトリックスではかれるんじゃないかと。<図>で、練習量が多すぎたり、練習方法の間違えかたが体力の限界を超えると、トラブルが発生!<図>試合目指してる選手だったら、これに練習量少なすぎるほうにも閾値(=うまくならない)があるのだろうけど、市民ランナー的には練習はやりすぎるくらいならやらなさすぎるほうがはるかにましなので、下方の線ははぶいておいた。練習量と方法の両方が適正範囲に収まっているか、常に自分の体調をモニターしながらトレーニングをすすめるのが、トラブルを起こさず楽しく走り続けるためには重要。で、じゃあどうやって適正範囲におさめるかというと、これはランニングの「定石」に従うことにほかならないと思うんですね。今はランニングブームなので、本屋に行けば、「ド素人でも目指せ!フルマラソン」的な参考書がたくさんおいてあります。で、いろんなこと書いてあるわけだけど、トレーニングをどうやってつんでいくか、という大枠ではどれもそんなに変わったことは書いてないんです。私もさっそく買ってきました金哲彦のマラソン完走クリニックこの本にしたのは、走れない状態のときにもできる筋力トレーニング方法が詳細にかかれてたから。DVDもついてるので、正しいフォームがわかりやすいです(まだ見てないんですけどw)他にも、女性向けの「ランニングのある生活」提案の本とか、トレーニングだけじゃなく食事にもたくさんページを割いている本とか、「6ヶ月でフルマラソンが走れる本」とめいうって詳細な練習メニュー付きの本やら、いろいろ。まぁ、細かく見ればバリエーションはあるにしても、スポーツにおいても、「守」「破」「離」 (しゅはり) は絶対のセオリーだということは痛感しました。最初は、なにはなくともセオリーを守る。とりあえず守る。セオリーどおりにまねをする。セオリーどおりにできるようになって、初めて、セオリーと自分の個性でマッチしない部分を調整してみる。あるいは、師匠の教えになかったことを試してみる。そして、最後にやっと自立する、と。この順番が逆になったり、途中が抜けたりするのは、効率が悪いばかりか、下手するとトラブルまで発生して百害あって一理なしです。で、この構図、仕事でも芸術でも全部一緒だと思うんですよね。ただ、スポーツのいいところは、このセオリーの絶対性・重要性が痛感しやすいということ。だって、「守」をすっとばしたときのペナルティくるのが早いし、身をもって痛い思いをするから!本当は芸術でも仕事でも同じで、たとえばピアノでも、間違ったやり方で練習しすぎれば腱鞘炎おこしたりします(腱鞘炎になるのは「下手だから」というのはすごく言われる)。ただ、それこそ一日6時間毎日練習するくらいじゃないとなかなか腱鞘炎にはならないので、初心者が自分の間違いには気づきにくい。なので、気づくと悪いフォームが癖になってしまって、上級者になって苦労することになったり・・・勉強だとかになると、さらに「守」がなんなのかがわかりにくくて、よっぽどおかしなことをしてるのじゃない限り先生も何も言ってくれなかったりする。なので、やり方をつかめないうちに気づいたら学校卒業してしまい、延々苦労し続けたり・・・(←私のことですが)仕事になるとさらにさらにわかりにくくて、公式には「先生」という肩書きの人がいなくなってしまうので、まず自分で先生を探すところから始めないといけない。メンターやロールモデルが重要というのは、こういうことなのか!と、思わぬところで納得しました。トラブルの閾値が高いところにあると、痛い思いをするのが遅れるので、間違ったやり方をしていても、なかなか自分では自覚しにくいのだけど、その点、スポーツは比較的痛い思いをするのが早いので、早めはやめに軌道修正しやすく、結果として「守」「破」「離」を体に叩き込むことができやすいというのがいいところだと思いました。

October 9, 2010

コメント(0)

-

自分:ランニングシューズを調達する

twitterやmixiボイスではちょくちょくランニング報告をつぶやいていたのですが、最近、走り始めました。参考URL:自分:千秋サマライフへの第一歩!?朝ジョグ が、2週間ばかし気持ちよいランニング生活を続けてたのですが、とうとう足を痛めてしまいましたorz アキレス腱とかかとが痛くて、日常生活にもやや支障きたしてます。足首を動かすと痛みとしびれが走るので、特に下り階段は難関。通勤ラッシュの混み合った階段はまじ恐怖ですorz orzいままではいてた靴、スポーツシューズなのですが、あまりに昔買ったので、何用の靴かもよくわからないという状態。ひょっとして、ランニング用じゃなくて、フィットネス用だったかしら??やっぱ。あらためてランニング用にチューンナップされたやつをチェックしてこよう・・ということで、昨日の昼休み、専門店にてシューズを見繕ってきました。訪れたのは、こちらのお店⇒ アートスポーツ日比谷店職場が日比谷から程近く、そして日比谷といえばランナーの聖地=皇居の目の前!ということで、意外にこのへんランナー向けのお店が多いです(と、今回初めて知った)。もう全然初心者なんで、一番最初の一足、どれがいい?と、店員さんに聞いて、選んでもらいました。まずは測定から。3D計測器を体験。足の長さだけでなく、足囲、かかと幅、足高、アーチ高にかかとの傾きとかいろいろチェックしてもらえます。測定の結果、ずばり サイズ26センチ!!うっそーん!どんだけ足でかいの自分!裸足でも25cm超え。あの、わたくし、普段、24.5cmの靴選んでたんですけど・・・(汗)道理でパンプスがきついわけだ・・・まじめな話、スポーツシューズは、普段の靴より1サイズ大きめが適当ということで、適正サイズを選んでもらって驚く女性は多いらしい。普通の靴と選び方が違うので、スポーツメーカーのレディースサイズはだいたい上限26センチまで作ってる模様。とはいえ、26センチだと作ってないメーカーやモデルもあるらしい。じゃ、メンズにすれば選び放題なんじゃん?と思ったら、私の場合、足幅はDでむしろ細めなので、横幅が合わないらしい。メーカーによって同じサイズでも足型は異なるとか。モデルによっても多少異なるのですが、おおむねNike(てか海外メーカー全般)・・・幅大きめで、長さは短めAsics・・・幅細めで、長さは長めという傾向にあるらしい。日本人には日本メーカーのasicsのほうが合う人が多いけど、ミズノは同じ日本メーカーでも形がNike寄りらしい。で、私は、足長めで幅が細いのでasicsが断然お勧めといわれました。ちなみに、今まではいてたシューズはNike。もっとも合わないタイプを選んでいたようです・・・(汗)履き比べてみると、たしかに全然違う。フィット感が違う。今まで履いてた靴、かかとにすごくゆとりがあったんですが、asicsだとぴったりフィットする。3D計測器では、同時にかかとの傾斜角度も調べてもらえるのですが、これによると、内側に体重が寄り気味になってるらしい。たしかに、靴のヒール、内側が磨り減ってるわ・・・この状態だと、これまた故障の原因になりやすいので、インソールを入れて矯正するのを強力にお勧めしますと。何種類かあるインソールをためしてみたら、さらにかかとのホールド感アップ。断然足元が快適に。何も入れてないのとまったく違います。ランニングシューズは、かかとをがっちりホールドして、かかとの脂肪を寄せて集めてクッションになるように足の形をつくるそうです。このシューズにけってい♪たしかに、クッションが効いてて快適です。うーん、最初からここまでそろえておけば、故障しなくてすんだかも・・・シューズ 11,000円インソール 4,500円合計 15,500円也さて。これでいよいよ後に引けなくなってまいりました・・・ちなみに、足の痛みのほうはというと、鍼の効果か、休息の効果か、だいぶ痛みと腫れは引いてきました。普通に歩く分にはもう大丈夫です。でも、調子こいて色が変わりそうな信号をダッシュで渡ろうとしたら「ゴキッ!」ときたので、試走はまだまだお預けになりそうです(苦笑)早く治れ~~♪♪

October 6, 2010

コメント(0)

-

9月の読書(まとめ)

非常識な成功法則」に影響受けて、がんがん読んだ1ヶ月。1冊あたり通勤中のせいぜい1~2時間程度しかかけてないので、詳細な内容まで覚えているわけではないのだけど、ブログに感想を残すことで確実に自分の中で引き出しが増えている手ごたえがあります。「質は量で作られる」のは真実かもしれないですねー。10月も引き続き読んでいきます。2010年9月の読書メーター読んだ本の数:14冊読んだページ数:4083ページ■V字回復の経営―2年で会社を変えられますか (日経ビジネス人文庫)経営の基本は、中で働いている一人ひとりにいかに高い生産性を発揮させるか?そして、発揮させるための仕組みをどうやって作り上げるか、という1点なのだなと思いました読了日:09月30日 著者:三枝 匡http://book.akahoshitakuya.com/cmt/7846046感想文⇒書評:V字回復の経営―2年で会社を変えられますか 思ったこと⇒【Just idea】訳アリ社員にもできるV字回復!? ■世界の10大オーケストラ (幻冬舎新書)「カラヤンがかかわったオケ」という観点で選ばれた、世界のトップ10オケの歴史をつづる。オケが近代政治に翻弄され続けた存在であることがよくわかる。「歴史が終わった」今、音楽家たちは政治に翻弄されずにオケの間を自由に移動するようになった。オケの没個性化・平準化は、対立が終わり「幸せなオケ」になった証であるとする。個性は移動の制約や政治的対立による「不幸の産物」であったからだという説明が新鮮。読了日:09月27日 著者:中川 右介http://book.akahoshitakuya.com/cmt/7798871■システム開発現場のファシリテーション ~メンバーを活かす最強のチームづくり~内容は、傾聴+プロジェクトマネジメント。ただし、PMもコミュニケーションおよびチームビルディングに大きく紙面を割いています。章ごとの統一感には欠けるが、とりあえず仕事で実践的にチームビルディングの課題に取り組みたい向きには読みやすいと思う。読了日:09月25日 著者:新岡 優子/前川 直也/西河 誠/小田 美奈子/上田 雅美http://book.akahoshitakuya.com/cmt/7769444感想文⇒書評:システム開発現場のファシリテーション■ラディカル・ヒストリー―ロシア史とイスラム史のフロンティア (中公新書)ロシアとイスラムが重なるところ=中央アジアを舞台とした歴史の物語。刊行は1991年だが、内に他民族を抱えるソ連邦という存在の矛盾を解きほぐす中で、後のソ連崩壊を予感させる記述がぽろぽろと零れ落ちてくる。読了日:09月25日 著者:山内 昌之http://book.akahoshitakuya.com/cmt/7769395■コンサルタントの「質問力」 (PHPビジネス新書)読了日:09月25日 著者:野口 吉昭http://book.akahoshitakuya.com/b/4569696902感想文⇒書評:質問に関する2冊■もしドラえもんの「ひみつ道具」が実現したら タケコプターで読み解く経済入門のび太にもわかる世の中の仕組みの本!投資先として実在企業名とその理由をあげ、日本にはまだまだ元気な企業はあるものだと勇気付けられる。日本が自信を失っているのは、日本の外を知らないガラパゴスだからなのかと思わされた。日本には人間しか資本がない。だから人間への投資=教育が不可欠。日本人が今後生きていくためには、やはり英語を勉強し、どんどん外に飛び出していくべきなんだと思わされた。読了日:09月25日 著者:藤野英人http://book.akahoshitakuya.com/cmt/7769350感想文⇒書評:「もしドラえもんの「ひみつ道具」が実現したら■するどい「質問力」! 図解問題を1秒で解決する読了日:09月25日 著者:谷原 誠http://book.akahoshitakuya.com/b/4837922651感想文⇒書評:質問に関する2冊■貧困の克服 ―アジア発展の鍵は何か (集英社新書)読了日:09月21日 著者:アマルティア・センhttp://book.akahoshitakuya.com/b/4087201279感想文⇒書評:アマルティア・セン「貧困の克服」■ウェブで学ぶ ――オープンエデュケーションと知の革命 (ちくま新書)書評こちらに書きました。【書評:ウェブで学ぶ】 http://plaza.rakuten.co.jp/fumis/diary/201009190000/読了日:09月21日 著者:梅田望夫,飯吉透http://book.akahoshitakuya.com/cmt/7719183感想文⇒書評:ウェブで学ぶ ■一生折れない自信のつくり方成功哲学に感銘を受けた10人のうち、実際に成功するのは二人だけ。8人と2人を分けるのは、「できる」という確信と、実行にうつす行動力!ということで、この本では、自分に対する信頼感をつくるために、自己暗示と、小さい目標をつくる⇒実行⇒成功経験つむ!という組み合わせで一生ものの自信を見につけ自分オリジナルの幸せを見つけようと主張されてます。自分にもやればできるかも!?と思わせるわかりやすさが真骨頂。読了日:09月17日 著者:青木仁志http://book.akahoshitakuya.com/cmt/7670491感想文⇒自己イメージアップのために~書評:一生折れない自信の作り方■グローバル・ジハード警察庁国際テロリズム対策課長を経て現在公安課長を務める筆者による、アルカーイダをはじめとしたグローバル・ジハードの解説本。現場責任者が認識するジハード主義者とそのグループの横顔そして、いかにテロを防止するかの世界各国の状況と日本の現状を淡々と硬質な文体で述べた1冊。イスラーム系研究者による類書とは相当に雰囲気が違います。日本の警察がジハード主義者のテロに対してどんな対策をしてるのかという点がこの本の最大の特色だと思うんだけど、もうちょい掘り下げてほしかったなぁ。読了日:09月16日 著者:松本 光弘http://book.akahoshitakuya.com/cmt/7665369■音楽社会学序説 (平凡社ライブラリー (292))フォトリーディングの練習に読んだ本。10のテーマにわかれているが、共通しているのが、音楽と社会(とその構成員たる人間)との相互作用に関する問題意識。音楽の専門化の進展が、かえって大衆と音楽を遠ざけ、アマチュアにしてよき聴衆の衰退を招いているくだりと、軽音楽が一見人のエモーションを直撃し自由であるように見えて実は商業主義に裏付けられたがちがちの方式に縛られているというくだりは大変興味深かった。読了日:09月11日 著者:Th.W.アドルノhttp://book.akahoshitakuya.com/cmt/7588504■非常識な成功法則―お金と自由をもたらす8つの習慣書いてある内容は他の成功本と大きくは違わないとおもう。(成功イメージを思い描き、目標は紙に書いてことあるごとに読み返し・・・)この本のいいところは、読んでると自分もできる気になってくるところ!こういう本はやるかやらないかが重要なので、自分でもできる気になってくるというのは非常に重要だと思う。砕けた口調でとても読みやすいです。読了日:09月11日 著者:神田 昌典http://book.akahoshitakuya.com/cmt/7588478感想文⇒自分:実践!右脳を開発しないフォトリーディング ▼読書メーターhttp://book.akahoshitakuya.com/

October 4, 2010

コメント(0)

-

【Just idea】訳アリ社員にもできるV字回復!?

今日読んだばっかの本V字回復の経営に気になるシーンが。改革タスクフォースに選ばれたメンバーが、寝食忘れ、土日も出勤し、家にはシャワーをあびて着替えを取りに帰る生活、それを黙って見守っている出産間近な妻・・という構図。小説では、夫がまぁ忙しそうではあるけれど、生き生きしてるからしょうがないっか・・・とさらっとかかれてたけど。さらに、小説のタスクフォースには、女性メンバーはゼロ。本当は女性を入れたいのだけれど、伝統企業なのでそもそも対象となる女性管理職が非常に少ない・・と、設定されている。タスクフォースチームはむちゃむちゃ忙しくて、それこそ終電タクシー当たり前、土日出勤も当たり前。やらされるというより、品質に厳しくてギリギリまで自分を追い込んで没頭しているから、結果的にそうなる。だから、すごく大変なのだけどその分成長が実感できてやりがいが大きい。たしかに、そのとおりだと思う。本当にそのとおり。人間、ギリギリ追い込まれるまでやると、その後で一気にキャパは広がると思う。本当にそう思う。・・・・そんなん、家庭責任負ってる人間にできるかーーーーー!!!いや、配偶者ほったらかす程度なら、最悪でも離婚ですむけど、子ども相手にやったら、最悪、保護責任遺棄やぞ!24時間戦えないと、成果は出せないのか?仕事に集中できないと、成果は出せないのか?そりゃ、能力同じなら、時間も場所も没頭できるほうが成果が出るに決まってる。そして、没頭できればやりがいもあるに決まってる。ほんと、つくづく自分は、「ワーカーホリック体質」なんだと再認識しました。だって、率直に、仕事に没頭できる主人公たちがうらやましーもん。フロー状態を体現してますから。アドレナリンでっぱなしでしょ。ぜったい楽しいに決まってます。正直、注意を払わないといけない対象が、あっちこっちに分散している状態って、自分にとってはものすごく居心地が悪いです。ということが、最近、よくわかりました。今年の上半期は、イベント主催なんかもやってたし、演奏会もあったもんだから、もう注意の対象が多いこと多いこと。次から次に半ば流れ作業で、すべて没頭することもなく表面を取り繕う程度に仕事してといった感じで終わってしまいました。これが、猛烈に気持ち悪かった!注意をはらうべき対象が多いと、一見すごくたくさんのことをこなしているように見えるのだけど、実はたいして仕事ができてないのです。手を動かしてるとそのときはやった気になるのだけど、集中力がそこまで高まってないので、後から思えば仕事の品質があまり高くないです。特に、ある程度集中してよく考えなければいけない仕事・・そういう仕事はえてして基本中の基本で、そこがダメだと後工程が全部ダメだったりする・・・が壊滅的にぼろぼろだったりします。熱中したいんだけど、集中するにはある程度まとまった時間が必要。で、せっかくフロー状態が訪れた!と思ったところで、「お迎えです、タイムオーバー!」とかなると、猛烈にイラッとくる。かといって、じゃあ家をほったらかせたら幸せかというとそういうわけじゃなくて、親としての責任を放棄することで、あちこちから矢が飛んでくる。まぁ、自分の親とか親戚やらダンナから飛んでくる分にはまるっと無視すればOK(でも、無視できなくて気に病んでしまう人はたくさんいるよね)。で、一番でかくて一番痛い矢は、実は自分で自分に刺してる。子どもからは意外に矢は飛んでこないんですよ。大きくなったらわからないけど、小さいうちはなんだかんだで子どもは親を100%受け入れてくれるから。でも、子どもが受け入れてくれる姿自体が、良心に突き刺さるわけよ。アクセルを踏もうとすればするほど、同時にブレーキもかけてる状態だから、前に進まないしストレスはたまる。このジレンマを解消して、仕事もおうちも双方完全燃焼させたかったら、この二つが限りなくイコールの方向性を持ってることが必要なんだと思いました。だって、方向性が違っている限り、絶対にオンオフのスイッチを切り替えなきゃいけない瞬間が出てきますから。で、スイッチ切り替えが頻繁にあればあるほど、フロー状態が訪れにくくなるし、結果、双方ともに不満足な結果になるんだと思います。ライスワークと割り切って、メシ食うために時間を切り売りするとあきらめてしまうのもひとつの方法です。でも、個人的には良心というか職業倫理がとがめるので、ナシですわ。それこそ人生の無駄遣いだしね。つまんないと思いながら一日8時間つぶすくらいなら、ゲームして昼寝でもしてたほうがよっぽど有意義だよ。心情的には、完全に「改革リーダー」寄り。でも、実際に取れる行動は、9時5時訳アリ社員。仕事内容は、家庭とは接点なさそうな完全B2B・・・こういう、手かせ足かせだらけの人間を主人公にした、名づけて「9時5時社員にもできるV字回復!」という本、書いてみたらどうだろう?売れる?(微笑)

October 1, 2010

コメント(0)

-

書評:V字回復の経営―2年で会社を変えられますか

初心にかえって? 久々に読んだ経営戦略コンサルティング本。 V字回復の経営V字回復シリーズ3部作の第三弾。 戦略プロフェッショナル第一弾のこの本は、新入社員のころ読んで、「コンサルかっちょえぇ~~!こんな仕事やってみてぇ~~!!」といたく感動したのを思い出した。 #あのころはほんとフレッシュだったなぁ~(遠い目) 小説仕立ての企業改革ストーリー。 業績不振企業を、改革リーダーたちが再建に導いていくプロセスを小説で追いかけながら、 ・企業が罹る病の症状 ・それを治療するに当たっての要諦 を指し示していきます。 初版は2001年。筆者がターンアラウンドコンサルとして参画した5社をモデルにした「ほぼ実話」のフィクション。 時期的に、ちょうど日産のV字回復と同じ時期で、回復の経緯もほぼ同じ。 危機に陥った企業ほど、内部の危機感は薄い、といいます。主人公となるリーダーたちは、「ゆでがえる」たちにさまざまな質問を投げかけることで、危機感を実感させ、改革を推進していきます。 すらすらとよめるが、いざ自分が主人公の立場になったとして、同じような問いをなげかけることができるか?反対派と対峙したときに、ひるまず決断を下せることができるか?と考えるとはなはだ心もとない。 まだまだ下っ端のお気楽なうちに、できる勉強はつんでおかないと、やばいな・・・と、特にターンアラウンドを実施する予定はないのですがw勉強不足を痛感させられました。 ただ、業績不振企業と好調企業を隔てるキーワードは「責任感」にあるというのは、私の経験から言っても非常に納得。 ここ数日、人事評価期間というのもあって、これまでやってきた仕事をふりかえりーの、レジュメをかきなおしーの、といった作業をやってました。 で、自分、過去にいろーんな業種のお客さんと仕事をしているのですが、相当に企業のカルチャーって違います! 一般に規制に守られた企業(含む・政府系機関)、古い企業ほど、生産性は低い!意思決定は遅い!会議がやたら大人数!!スケジュール管理が甘い!!!本文じゃなくて行間でコミュニケーションする!!!!といった特徴があるのですが、そのキーワードが、個人の持つ権限と責任なのです。 コンサバな企業ほど、担当者の権限が曖昧。なので、会議をやってもその場で物事を即断できない。 たとえ決めても、決定したあとで「オレは聴いてない」と言い出す人間が出てくる⇒だから会議をひらくとやたら大勢招待しなきゃいけない 責任者が明確でないから、アクションするにも主語があいまい⇒だからスケジュールも甘い これではいけないと、特定の人名を入れて計画に落とし込もうとしたら、今度は組織の壁に阻まれる(その件は〇〇部の担当だし、あれは△△グループの領域だし・・・) 責任感がないので、実感なく平気で職務も放棄します。 クライアントA「はんこ押して、承認を確認する?めくら判だから訳たたないよ」 ふみ「あ・・・そ、そうですか・・(はぁぁぁぁ????今自分で、承認者として仕事をしてませんって白状しただろーーーーー!!)」 だいたい、そういう会社ほど人間の流動性も低いので、コミュニケーションも曖昧になります。主語も目的語もない会話が平気で成り立つのです。 わりと最近の会話の例。 クライアントB「あの件さ~、先方が見積もりしてくれるんだって」 ふみ 「はい、わかりました」 クライアントBさんの発言を文字通り受け取って、「先方が見積もりをしてくれる」からこちらは待ってたらいいのね・・と、のんびりかまえてたら、地雷です。 正しい解釈は、 クライアントB「あの件さ~、先方が見積もり出す前に、その前にこちらで先手打って現実的な対応方法出して、下手な期待もたせないように封じ込めないといけないよ。なるべく早く急いで!」 という、実際は優先順位トリプルAの緊急重要案件、だったりと。 どこをどうエスパーしたら、そういう解釈が出てくるねん!!と思うけど、実際そうなんだから仕方ない。重要なポイントほど、言語化されない傾向にあるので、死ぬほどコミュニケーションが大変です。まさに、同じ釜の飯を食ったもの同志にしかわからない隠語といいますか・・・ しかも、これ、危険なことに、伝染するのです! ここのクライアント、かなり長いお付き合いなのですが、プロジェクトが長いメンバーほど、コチラサイドの人間も、はっきりものを言わなくなってます。 「あれ、やっといて」 「はい!」 みたいな会話がすごく増えてくる。「あれ」ってなにゃねん!「やる」ってなにをやねん!! いつまでにやるの?だれがやるの?5W1Hが全部すっぽ抜けた指示がまかり通るようになる。 だって、すごく楽なんですよ。きちんと5W1Hを明確に特定して指図を出すのって、指示を出す側もちゃんと詰めないとできないですから。あいまいに言っておいて、出来上がったものがちょっとイメージ違ったら、そのとき「ここ、こう直しといて」と言えばいい。 それに対して、新興企業とか、古い企業でも業績のいい会社、激しい競争にさらされてる会社はだいぶ違います。 論理的に物事を詰めて考える癖のついている人が多く、プロジェクトに参画するこちらがわもうかうかしてられません。 責任範囲と意思決定が明確なので、その分ものすごくスピード感があります。結果責任が明確なので、結果がすぐにポストと報酬に反映される。やりがいはすごくありそうです。 その代わり、仕事はハードになります。求められる水準も高くなります。 まったりコンサバ企業って、わりと夜7時すぎにはオフィスに人がいなかったりと、働き方も相当まったりしてますが、新興企業だとけっこう24時間仕事人間が多いです。仕事に求められる水準が高いし、スピード感があるとそれにのってかなりハードに働けてしまうので、どうしてもワーカーホリック傾向が強まります。 実際、この小説の舞台になった企業でも、 Before:夜7時すぎにはもう人がまばら。 After:残業当たり前。時には休出してもこなす。 という光景が出てきます。働いている人は、BeforeよりもAfterのほうが、やりがいはありそうです。結果も目に見えて違います。その代わり、仕事に対する要求水準が厳しくなったというのはみんな感じているようです。 V字回復の基本は、中で働いている一人ひとりにいかに高い生産性を発揮させるか?そして、発揮させるための仕組みをどうやって作り上げるか、という1点が基本なのだなと思いました。

September 30, 2010

コメント(0)

-

書評:質問に関する2冊

質問力はコミュニケーションの要の1つだと思います。で、個人的にすごく弱いので、強化するべく読んでみました。2冊まとめ読み。するどい「質問力」!コンサルタントの「質問力」「コンサルタント~」は、再読です。最初読んだときの書評(というほどたいした内容ではないが)は、コチラ⇒参考URL:(2本目)乗せてしゃべらす聴衆力 前者は弁護士、後者はコンサルが書いた本。それだけに、「質問」の使い方に職業柄が現れてて新鮮です。前者のほうは、どうも法廷論争で使う質問術という観点が強く、コンサル系が書いた本とはかなり雰囲気が違います。いかに、相手に対して優位に立つかといった観点で、さまざまな質問テクニックを駆使。・質問=攻撃、回答=守備・質問に答えられなければ議論は負けといった記述が登場してきます。問題解決やロジカルシンキング、あるいはファシリテーションやコーチングのための質問術とは一線を画した、あくまで「相手に勝つ」ための質問の本。それに対して「コンサルタントの~」は、ビジネスパーソンが日常の仕事を進める上でのより実践的な質問力養成の本。というか、ロジカルシンキングベースの質問本といったほうが早いか。コンサルタントは~といわれているけど、ビジネスパーソン全般に応用可能です。ロジカルシンキングの技術で現在のトピックを整理し、足りないパーツを埋めることがメインの目的になるのでしょうが、この本の場合、相手からいい答えを引き出すために、非言語メッセージにも着目しているのがロジカルシンキングの類書と大きく違う点でしょうか。たとえばA「王様が亡くなりました。その後、すぐにお后も亡くなりました」B「王様が亡くなりました。悲しみのあまり、すぐにお后も亡くなりました」同じ事実から、Aレベルしか読めないのと、Bレベルまで読み取れるのとでは、本質の把握に大きく差がつきます。いかに、言語にならないメッセージを読み解くか?カウンセラー並みの傾聴と共感を持ちつつ、一方でロジカルシンキングに基づく客観的な仮説を置いておくことの両方が必要としてます。なぜなら、ビジネスの場合、質問で問題の本質に切り込んだあとには、その問題を解決するというフェーズが待っているからです。相手が納得し、動機付けられる、いわば「人を動かす質問術」が必要とされているのです。冷静に問題を見極めると同時に、その問題に対する共感とパッションを共有することが求められる・・だからこそ、空気やら文脈やらを読み解くことが必要、だと。とはいえ、紹介されているテクニックは共通のものが多いです。どのみち、一度にたくさんはマスターできないし、質問の基礎となる部分がコンパクトになってるので重要だと思ったテクニックを1週間に1つづつマスターしてみるような使い方をするとよさそう。特に、今回は、会話の糸口をどこに見つけるか?そこからどうやって話しを広げていくか?というポイントに着目して、両書を読んでいくことにしました。「するどい!~」について。1つの発言を糸口に、そこから話しを広げて相手に話しをさせるためにはどうすればいいか?特に、気が乗らない相手(参考人?)にしゃべらせるためには、どんな広げ方をすればいいか?質問を広げていくテクニックは、基礎的ながらよくまとまっていてすごく参考になりました。たとえば相手が「車、買ったんですよー」といわれたときに、返し方が思いつかず、「あ、そうですか・・・」で終わってしまうのはかなりさびしい。これを発展的なキャッチボールにつなげるにはどうしたらいいか?5W1Hを意識するのです。Why(なぜ) どうして買ったんですか?What?(何を) 何を買ったんですか?Where?(どこ) どこで買ったんですか?When?(いつ) いつ買ったんですか?Who(だれ) 誰が乗るんですか?How?(どんな) どのような車を買ったんですか?こんな感じで。返しをパターン化してしまうと。ただし、要注意なのが、Why(なぜ)の使い方。これは、相手に対して論理的な回答を要求する問いなので、聴かれたほうは頭をフル回転させる必要があるのです。だからこそ、ロジカルシンキングでは「Whyを5回繰り返せ」などと言われるのです。でも、頭をフル回転させる必要があるというのは、ストレスを与えるということでもあるので、くだけた会話で使うのは注意が必要と。子どもの「なんで?なんで?」攻撃がイラっとするのは、彼らの質問が「Why」だからだとか。あはは、たしかに!じゃあ、Whyを使わずにどうするかというと、WhyをWhatやHowに書き換えるのだと。× どうして車を買ったんですか?(Why)〇 何の車を買ったんですか?(What)〇 どんな車を買ったんですか?(How)おおっ、あと2問くらい追加すれば、結果的に同じような答えは得られそうですが、聞かれた側の印象がずいぶん違います!人と会話のキャッチボールをしてるときに、返しにつまったらこの5W1Hを意識してやってみることにしました。初心者としては、いきなり会話でやるのは難しいから、まずはtwitterのやりとりで意識してみることに。会話と違って、読み書きコミュニケーションなら、考えて推敲する時間がもらえるからねー。相手に口を割らせるw コミュニケーションの第一歩は、「相手に重要感、安心感を持たせる」につきます。・・・って、この前行った傾聴のセミナーでも言ってたなー参考URL:才能じゃなくてスキルです~~話しやすい雰囲気をかもす方法 http://plaza.rakuten.co.jp/fumis/diary/201008290000/相手に重要感を持たせるために?⇒相手が話したがってることをしゃべらせてあげる ⇒どんなことに興味を持ってるか、事前にリサーチする必要あり!⇒うなづき、あいづちをうち、メモをとり、全身全霊で相手に向き合う相手に安心感を持たせるために?⇒自分の情報も開示する⇒相手との共通点(出身地、学校、趣味など)を強調する&相手と同じしぐさをする ⇒人間は、自分と似ている人を好きになる法則次に「コンサルタントの~」から。会話のオープニングで特に重要なことは、状況判断であると。・相手は友好的か?敵対的か?・このトピックについてかなり知っているか?それともあまり知らない状況か?これを見誤り、たとえば敵対的・非協力的な態度をとっている相手に、いきなり根掘り葉掘り細かい質問を投げかけたら、インタビューの失敗は目に見えています。だから、この状況を判断し、「友好的で、リラックスした」状況に持っていくことをまず考えるのです。このための簡易的なめやすとして、筆者は自分と相手のしゃべる比率を調整することを提唱してます。一般的には、敵対的な状況であるほど、自分が話す比率を上げるといいようです。自分がしゃべるといっても、自分がしゃべりたいことを話すのではなく、あくまで相手本位でなくてはいけません。「相手に重要感、安心感を持たせる」ことが目的。・自分は何者なのか?どこまで知っているのか?・今回のインタビューは目的は何なのか?・相手からはどんなことを聴きたいと思っているのか・それを聞くことで、プロジェクトとして何が達成できるのか・だから、協力おねがいします!といった感じでしょうか。ここまで手の内を見せれば、少しは相手に協力しようかな?という気になるというもの。このとき、特に重要なのが、こちらがどれだけ相手のことを知っていて、そこにコミットメントしているかということ。こちらの目的が相手の問題意識のツボにはまれば、一気に状況が好転します。だから、相手のことを事前に調査することがすごく重要なんですね。質問に対する全般的な留意事項:・教えを請う姿勢、質問する体勢が必要(先入観・見栄を捨てること)・質問は相手が答えてくれて初めて意味を持つ(自分本位はNG!あくまで相手本位で)・質問の目的を意識する。目的を達成できるよう、具体的で答えやすい質問を。

September 23, 2010

コメント(0)

-

書評:システム開発現場のファシリテーション

自分は、たぶん、人に活発に会って人脈を広げたりということをしないかわりに、本を読んでるのかもしれないなー と、ちらり。本日の読書は、こちら。システム開発現場のファシリテーションしかしまー、毎日全然違う本読んでるなー(苦笑)まさに、乱読。もっとテーマをもって本を読み進めれば、もっとインプットできるものも多いしアウトプットにも有効につながるんだけど。この集中力のなさが、そのまんま、焦点のしぼりきれてない人生設計につながってるんだな (ギャハここ数年、自分が知識・スキルをもっていない分野でどうやってリーダーシップを発揮するのか?というのが切実な問題になってます。スキルで特段目立つものがない人間にとっては、ここをクリアできないと、ほんと、キャリアの将来があやういので、壮絶に危機感もってます。本当は、こうやって危機感掻き立てられながらやる勉強ってほんといやなんですけど、必要なものは必要なのだし、やってみればそれなりに現場での日常と直結しているので興味深いことがたくさんでてきます。指示・指導型リーダーではなく、ファシリテーション型リーダーが、これからのプロジェクトマネージメントに求められるとした上で、本書では、ファシリテーターの役割を「協働プロセスに責任を持つ人」と定義。協働プロセスがうまく働けば、チームが有機的に動き出し、成果につながるとしています。では、どうやって導いていくのか?最高のチーム作りは次の5つのステップからなります。1)信頼関係醸成・・・メンバーを聴き、承認すること2)情報の共有・・・・情報を引き出すため、有効な質問をする3)学びあう風土、相互サポート・・メンバーそれぞれの結果にフィードバックしあう4)コミットメント・・約束に対してコミットメントする。周囲はフォローし時にはリクエストも出す5)勇気とサポート・・チームメンバーは相互に励ましあい、行動をフォローアップするすべてのステップを通じ、常に相手のことを思いやり、まめに言葉をかけ、ちょっとでも理解できないとおもえばわかるまで質問をする。こうした小さな行動のつみかさねが、情報の流れをスムーズにし、有効なコラボレーションを引き出す、と。これはなるほどと思いますね。つい最近も、社内の別のプロジェクトですが、あるマネージャが何も言わずにばっくれてしまい、あと残された人がその人の仕事をチェックしたところ、進捗報告では順調と言っていたのに実際は何も進んでおらず、結果的に納期半年遅れでパートナークラス2,3人投入する大惨事が発生してましたし。ま、業界的にあるある話です。で、そんなファシリテーターのスキルは、おおまかには「思考力」と「対人力」からなっていると。特に議論の場を想定して紹介されていましたが、思考力は、議論の組み立てや論旨を理解・分析した上で、個々のメンバーの発言がそのなかのどこに位置づけられるかを把握する力。対人力は、メンバーに気を配り、質問や傾聴することを通じて自由で能動的な議論ができる場をプロデュースする力と。従来まで、こういうことは生まれながらの性格に依存しているものと考えられており、たしかに有利な性格はあると思いますが、基本的に「思考力」も「対人力」もスキルであるので、長期的に取り組んでいけば必ず誰にでもできるようになるものだと。目安として、「思考力」半年、「対人力」半年くらいのタームは必要なようです。いわく「プロジェクトチームのコラボレーションを演出する仕事」と。たしかに、「演出」と割り切れば、人格がどうであれ、それなりにできるようになる気はしてきます。チームのコラボレーションの「演出」についても触れられていましたが、内容はほとんどオーソドックスなプロジェクトマネジメントの話し。PMBOKのテキストを1冊さらっと読んだほうが詳しいので割愛。いちばんやさしいPMBOKの本このあたりとか、どうだろう?とはいえ、この本はプロジェクトマネジメントの本なので、PMBOKの中でも、さらにすすんで、メンバーの個性の違いをいかに見える化し、チームビルディングに生かすか?という観点が付け足されている点が新鮮です。「納得感は、コンテンツよりもプロセスから生まれるものの方が大きい」という言葉が引用されていましたが、人間、意思決定は理性ではなく感情なんです。だからこそ、個人のキャラクターに着目し、要件だけでない血の通ったコミュニケーションが習慣化することが、ひいては情報の流れもスムーズにし、大きな成果につながるというロジックがファシリテーションの根底に流れているのを強く感じました。見えにくいものを意識的に見える化する。可能であれば定量におとす。⇒メンバーやクライアントの、言語化されていないメッセージに気を配る⇒人によく質問をする。そして、フィードバックもする(自分はこう思ったが、あなたはどう思う?)⇒自分からもフィードバックを求める(忌憚のない意見をたのむ!)この、最後にふれられていた、フィードバック。これは非常に重要だと思いました。個々人の存在を承認した先にあるのが、個人が違う価値感をもっているという事実。おなじAを見ていても、自分と人とではまったく違う。フィードバックは、この違いをあぶりだす一番シンプルな方法です。フィードバックを習慣化することにより、自分の思考のクセを把握し、独りよがりを防ぎ、正しい方向に常に軌道修正することができますし。なかなかフィードバックをしあうというのは難しい(これが、最初の信頼関係醸成の重要なところだね!)のですが、これができるチームが出来上がればパワフルだなーと思いました。本書は5人の筆者によるコラボレーション作。章ごとに、筆者が分かれるたてつけになってます。ゆえに、筆者により微妙にタイトル立てや展開、議論の粒度、テーマに対する理解が違っていて、やや散漫な印象をうけました。自分の問題意識にあわせて、必要な章をピックアップすればいいような気がします。個々の章はそれぞれの分野のガイドラインといった感じで、深めようと思ったら、相応の専門分野の本を当たるほうがいいかもです。

September 21, 2010

コメント(0)

-

自分:ママオケ演奏会終了しましたーーー

本日、無事ママオケ演奏会終了しました。 g参考URL:横浜マザーズオーケストラ来ていただいた皆様、本当にありがとうございました。 イーラさん&スケちゃん、桃まま、こんちゃん、お花&酒w どうもありがとう! 予想も期待もしてなかったので、本当にびっくりしました&感謝感激雨あられ~~~ 楽しんでいただけたら本当にうれしく思います。 まぁ、個人的には反省点はあまたありますが(汗 満員のお客様をお迎えできて、この上なく光栄であります。 今回の会場である神奈川公会堂はキャパ500人の会場なのですが、本日は前方の座席を撤去していたため、実質の座席は400くらいになってたのではないかと思います。 開場1時半のところ、1時前にはすでに当日整理券の行列ができているのを見て、仰天! 舞台袖で、立ち見まで出ている会場を見て、メンバー一同、うれしいというか大変なことになったといいますか・・・ ・せっかく来てもらったのに、入場できない人が出てたらごめんなさいだねー ・そだねー。次からは、2部制にする? ⇒でも、2回やるの、うちらがきつくない? ⇒そうだねー。じゃ、次からはもっと大きい会場にしようか! ⇒じゃ、みなとみらいホールでもいっとく? ⇒で、それいっぱいになったら、次サントリーホールとか、どう? ⇒でも、サントリーって予約取るの大変だよ ⇒おし、じゃ、2年後の予約今からとっとく!? (注:サントリー大ホールは会費で賄えるほど安くありません!!) 舞台裏では、こんな妄想炸裂トークが展開されておりました(アヒャ 本番のほうは、2部構成になっておりまして。 <プログラム> 第一部:クラシック名曲集 ・オペラの名曲 歌劇「カルメン」より序曲 byビゼー 歌劇「椿姫」より乾杯 byヴェルディ 歌劇「トゥーランドット」より「誰も寝てはならぬ」 byプッチーニ ・チャイコフスキー「くるみ割り人形」より マーチ 金平糖の精の踊り 芦笛の踊り 花のワルツ 第二部:子ども向けプログラム ・G1ファンファーレ ・ミッキーマウスマーチ ・「となりのトトロ」よりさんぽ(楽器紹介) ・童謡メドレー ・はらぺこあおむし ・南の島のハメハメハ大王(ボディーパーカッション) ・小さな世界 アンコール ・崖の上のポニョ ・あしたてんきになーれ! </プログラム> 特に第二部は客席の照明を上げてたのもあり、前方に子どもたちがわらわら集まってるのが見えました。 (注:普通に照明をおとした状態だと、舞台からはまったくお客さんが見えません) 第一部と第二部では実は曲の難易度がやや異なりまして。やっぱ、第一部の曲は、プロオケのコンサートプログラムにものってくる曲なんで、それなりに難易度が高いのです。 なので、練習のときも最初はメタメタだったし、危機意識をもってこってり練習したんですね。 で、その裏返しといいますか。第二部のほうはすっかり油断をしてしまい(汗 全体的にはすごくわかりやすい曲ばかりなのですが、局所的には難しいところがあるのをすっかり放置しっぱなしで通しリハまでいってしまったり(滝汗 当日のリハまで、ボーイングを直してたりとまーーーギリギリの状態で本番に滑り込んだって感じです(セーフだったかはアレですが・・・) バイオリン方向から雑音が聞こえてたら、その発生源、たぶん私です(アヒャ ともあれ、個人的には練習足りてない&技術力も足りてない というのは、(最初っから知ってましたが)改めてよくわかったし、アンサンブル欲もそれなりに満たされたので、今後しばらくは、演奏会は目指さず、基礎練習に励みたいと思います。 なにしろ、今日一日中弾いてたら、もう肩やら脇やらが痛くて痛くて・・・どっかが痛くなるってことは、絶対フォームがおかしいってことですからねー。 いっぺん先生に見てもらって、改造しなきゃー です。 <結論> 音楽は、聴いてる人より演ってる本人のほうが楽しんでるwww さて。昨日もあんまし寝てないんで、今日こそは当日のうちに寝たいと思います。明日から仕事だしね。おやすみなさい!

September 20, 2010

コメント(0)

-

書評:ウェブで学ぶ

自分と子どもたちのために、いかに学ぶかというヒントを得るためにこの本を紐解いてみることにしました。ウェブで学ぶ今や学ぶことは一生続く不断のプロセスだと思うけれども、一生続くものという前提をおいたとたん、フルタイム学生でなくても、パートタイムでもいかに学びつづけることができるか?という問題が、大きな課題が浮上してきます。それを解決する手段が、ウェブを使うこと。ウェブの進化が私たちの学びにどのような果実をもたらすのか?それを手に入れるには?というテーマを持って読み進めることにしました。オープンユニバーシティ(大学のオンライン講義)のネタを中心に議論はすすめられていますが、大学の講義だけでなく、初等・中等教育に関しても、実はYouTobe上には人気動画がたくさんアップされているんだとか。ウェブを使った教育というのは、「先頭をいく10億人(北米、欧州、日本・韓国)」にキャッチアップするために、「次の10億人」「持たざる48億人」にとっては最強のツールとなりえます。本では、ナイジェリアの大学生が、自分の大学で十分に学べないテーマについて、MITのオンライン講義で勉強したりという事例が登場します。なぜウェブは学びの場として有効か? 1)知の宝庫 ・・・グーグル・ブックス、ウィキペディアなど。オープンユニバーシティの観点だけみても、これまでは実際に入学しなければ受講できなかった名物講義や著名な教師の授業が、オンラインで無料で受講することができる 2)師や同志との出会い・・・Facebookなど、ソーシャルメディアの発達で、リアル社会ではなかなか出会いづらい、志を同じくする人々との出会いの機会が爆発的に増えました。 3)生計を立てる可能性・・・ネットからリアルへの転換:ネットでの出会いを通じて、異能才能と出会い新たなビジネスのアイデアが生まれます。また特に新興国についていえば、ファイル作成などネットで簡潔する取引はいまや国境を越えて瞬時に行うことができるため、新たなビジネスが誕生しているとのこと。どこかで読んだのですが、マッキンゼーなどでは、プレゼンテーション資料作成などはインドに発注しているんだとか。手書きでアイディアを書いてファックスで送ると、インドの請負業者が作成。翌朝出勤したら、プレゼンテーション資料が納品されてきているとか。アメリカとインドの時差をも活用した典型的な事例です。ちなみに、請負側のインド人スタッフはというと、大卒、コンピュータを使った仕事はエリートだとみなされているのでそれなりに請け負う側のモチベーションも高い。英語は公用語なので言語の壁はなし。それでいて月給2万円ほど。とても先進国ではまねできるスペックではありません。オープンユニバーシティでいえば、間違いなく先行しているのはアメリカですが、最近は、東大や慶応、早稲田などがiTuneUで講義を公開してますね。それ以前から、SFCでは、たしか2002年だか2004年ごろには、大学院の講義は一部オンライン化していたような記憶があります。(アナウンサーの永井美奈子が、仕事&育児のかたわら、政策・メディア研究科に入学して、ウェブ講義を併用しながら修士課程を修了したという連載を読んだ記憶が・・・)とはいえ、これだけで講義が完結するかというとそういうわけではないし、単位取得ができるわけでもありませんが・・・日本でも通信制大学はいろいろありますが、一定以上の単位をスクーリングでとらなくてはならないという規定があり、これが仕事を持っている人間にはすさまじくきつい・・・日本には、音楽の単位を取得できる通信制課程が大阪芸術大学にしかないのですが、最短で卒業しようとすると、初年度は年間21日有給をとらなくてはいけない!(注:休まないといけない日だけです。実際のスクーリングにかよう日は当然さらに多い)国外の大学であれば、そういう縛りはないかも?と、アメリカやイギリスなどの英語圏の通信制大学をいろいろ調べたことがありまして。そのときに調べた経験から、アメリカは、あとイギリスも少しはそうなのかな?本書で取り上げられているように、グローバル志向は強いというのは実感しました。日本人がこういうものを展開しようとすると、暗黙のうちに、ターゲットを「日本、日本人、日本語」と限定してしまうクセがあるように思うのですが(実際、日本の通信制大学は、国外の住所には郵送してくれないところがほとんど!)、アメリカやイギリスのExternal Educationは、国境縛りはほとんどなし。特に人文科学や社会科学など、実技を必要としない科目に関しては、アフガニスタンとかコンゴみたいなよっぽど事情が悪いエリアでないかぎり、制約はほとんどないように思えました。ロンドン大学のExternalEducation課程の生徒紹介などを見ていると、アフリカやインドから受講している生徒がとても多かったです。イギリス版放送大学(規模からかんがえたら、むしろ日本版OpenUniversity=放送大学か)ともいえるOpenUniversityもその1つで、まず展開している分野が幅広い!音楽も当然その中に。(ただ、音楽に関しては実技の受講が必要で、受講できるリモートキャンパスがEUにしかないということで断念しましたが)イギリスについては、大英帝国時代の名残か?グローバル展開は広いのですが、最新テクノロジーを積極的に利用しているかというとそういう雰囲気は特になく・・・あくまで勉強は書籍ベース。実技がある科目はリアルで受けなければならないし、テストも、ロンドン大学などはブリティッシュカウンシルで試験官がいるところで手書きでレポートを書く形式でした。(調べてたのは2006年ごろの話しなので、今はまた違う可能性はあります)これがアメリカの大学になると、オンラインだけで単位取得できる授業を展開している大学・学部がいろいろありました。私が調べたところだと、どこかの音楽学部にはオンライン講義室があって、時間になると生徒みんな入室。実際にSkypeミーティングのような形式でクラス・ディスカッションありで講義が進展していきます。わからない箇所があれば、その場で先生にも質問ができると。テストも、オンラインで課題提出します。結局、他のいろんな事情があって断念したのですが、ウェブを使えば人間の可能性はずいぶん広がるんだなーというのは痛感しましたね。あともう1つ本書を読んで痛感したこと。「英語で学ぶために、英語を学ぼう!」これ!日本はやっぱガラパゴスなのかもね。iTuneUで日本の大学もオンライン講義を提供しているといっても、彼岸とは質量で圧倒的に格差がありますもん。Wikipediaも、日本語と英語じゃコンテンツの質量全然違いますし。google bookなんて、そもそも日本語対応ほとんどしてないですし。(ゼロじゃないけど)日本で英語をマスターするのは容易なことじゃないですが、ここはひとがんばりする必要あるなーと。会社でもいわれたんですよね。「「英語ができると世界が広がる」じゃない。「日本語しかできないと、日本に閉じ込められる」と思え」と・・・もう、反論する余地ありませんわ。子どもの教育費が高くつく。問題だー問題だ・・・というのが、子どものいる家庭の家計で必ず言われることじゃないですか。でも、今や、アメリカには、オンラインだけで学位まで取得できる・・しかも、ものすごく安い!(1万円しない!!)大学までできようとしているんですよ。そして、国籍がどこでも入学できる。学位にこだわらなければ、それこそMITでもハーバードでもスタンフォードでも、世界一流の講義が受けたい放題。これからの時代、お金がないから勉強できない・・・というのは、言い訳なんですねー。・・・といえるのも、英語ができればの話。英語とウェブがあれば、お金がなくても世界トップクラスの知性にアクセスする手段ができる。日本語しかできないと、大きな制約を受ける。(もっとも、日本にも、放送大学という偉大なものがあるわけですが・・・)英語を学ぶというのは、世界的視座を手に入れるという側面もあるように思います。どうしても、日本語思考だと、暗黙のうちに視座が日本・日本人・日本語に限定されるというのは、痛感します。日本語障壁があるからこそ、逆に今のなんとなーく重苦しい閉塞感が打ち破れないという側面もあるでしょうし。だって、少子高齢化って、ごくごく一部のトレンドであって。世界でみたら、子ども増えすぎ人口増えすぎて困ってる国のほうが圧倒的に多いじゃないですか。あと、少子高齢人口減少って、これ、30年後、40年後になったら、中国にも同じ問題発生するじゃないですか。もし、日本が少子高齢人口減少で上手く生き延びるビジネスなんかをうまく作り上げられたら、世界展開の可能性もある!(って、村井純先生が、iTuneUで言ってたそうです)こう考えたら、逆にチャンスに転換できませんかねー?って、いうだけなら簡単なんだけどねー(にゃは!-------------と、いろいろ書きましたが、結局、教育ってどこまでもツールなんだということを逆に再確認しました。何のツールか?自分の希望をかなえるため、です。これがあからさまなのはやっぱり途上国だと思います。勉強して、いい学校卒業すれば、いい仕事につける。年収たちまち10倍増!豊かになりたいモチベーションは半端ない。しかも、途上国の場合、母国語で高等教育を受ける機会が乏しいことの裏返しで、だいたい授業は英語やらフランス語やらで行われてたりする。言語障壁がないから、グローバルな教育資源へスムーズにアクセスできる。こういう人たちと仕事を取り合うのがこれからの時代。自分はどこに向かいたいのか?どんな価値感を持っているのか?自分は何者なのか?それこそ子どものころから、大人になっても、死ぬまで一生考え続け、学び続けるのがこれからのあり方なんだと再確認しました。<結論>・なにはさておき、英語はしっかりやりましょう・ウェブは格差解消&キャッチアップの強烈なツールである・デジタルツールは使い倒せ!・学ぶのは手段である。・結局、大切なのは自分のビジョンだ

September 19, 2010

コメント(0)

-

自己イメージアップのために~書評:一生折れない自信の作り方

非常識な成功法則「非常識な成功法則」を読んで、自分に暗示をかけて自己イメージを高めるのが出発点なのはわかりましたが、じゃ、どうやったら自分に自信ってつけられるの??という処方箋を探すことにしていろいろ検索してみました。が、マインドセットを変える系の本って、一歩間違うとカルトやらスピリチュアルやらと隣り合わせなんですね。で、本屋でタイトルみて買ってきた本。一生折れない自信のつくり方この本は、こういう人のための処方箋です。・人と自分を比べて落ち込んでしまう人・人の評価に左右されてしまう人できる人と自分を比べて落ち込み、「今」の自分に会わない高すぎる願望や目標を持つことは、自信を形成するのにマイナス要素にしかなりません。最初から高すぎる目標を立て、自分でストレスを溜め込んでいる人が数多くいます。本人は気づいていないのかもしれませんが、高すぎる目標が理想の人生と現実に大きなギャップを生み出しているのです。「自分は到底理想のレベルに及ばない。いくら求めても無理」と思ったとき、自己イメージは一気に下がります。他者評価ではなく自己評価で自信を下げてしまうのです。こうなると理想の人生からどんどん外れていってしまいます。問:どうやって自己イメージを高める?答:考えてるだけじゃなく、行動しましょう。人間は自分の思い通りの人間になることができます。。自信とは、その人の、その人自身に対する肯定的な「解釈」や「思い込み」だということを認識しましょう。ここでポイントになるのは、自信の有無を決めているのは、他の誰でもない、その人自身だということです。「自分」という人間をどのように捉えるか、どのように解釈するかによって、自分の価値や評価、役割は違って見えてくるのです。自信の元となる「自己イメージ」を高めるには、成功・突破経験の量と質を増やしていく以外に方法はありません。自己イメージは、その人の司令塔のような役割があります。人は、自分の自己イメージに合った「生き方」「職業」「パートナー」「報酬」「仲間」などを選ぶ傾向にあります。<自己イメージ向上のサイクル>自信は、達成感の積み重ねで形成されます。自信をつくるためには、以下のようなサイクルを回していくことが有効です。小さな目標を設定↓目標を達成するために今の苦痛に打ち勝つ↓成功経験!↓さらにレベルアップした目標を設定↓目標達成↓さらに成功経験!!自己鍛錬なくして自己イメージのアップや自信は形成されません。苦痛感情に打ち勝ち、大きな自信を手に入れるためには、人生に目的や理想を持ち目指すこと、つまり長期的な視点を持って生きることが重要です。理想があれば、それに向かって今なにをやるべきかが自動的に導き出されます。先にある理想が見えるからこそ、今の苦痛を受け入れ、それに打ち勝つことができるのです。たとえばダイエット。1年後のスマートになった自分を明確に描けるかどうかで、今目の前にあるおいしいものを我慢できるかがきまります。「今」だけを見ていたら、快適感情に飲み込まれ、本当に手にしたいものを手に入れることができずに終わってしまうでしょう。<行動するときのコツ>・自己暗示をかける筆者は、トップセールスマンになる前から、「自分はトップセールスマンだ!」と毎朝口に出して自分にすりこみ、そしてトップセールスマンになったそうです。毎日、声に出して「自分はできる」と刷り込みましょう。目標は紙に書いて、毎朝見直しましょう。理想とする人物像をクリアに描きましょう。そして、理想に近い人には積極的につながっていきましょう。気後れするかもしれませんが、最大の売りは自分の人柄であると心得えましょう。・コンプレックスに打ち勝つためには?まず自分から先に宣言してしまう。自分が思っているより人は気にしていないものです。それでもダメなら、開き直る。しかし、実際にはそう簡単には開き直れないもの。そんな時は「目的」や「願望」を実現するための「行動」に焦点を当てましょう。少しでも行動を起こすことがマイナスの思い込みを払拭する第一歩です。行動に移すときのポイントは、できることに集中して、一歩一歩進んでいく感覚をもつことです。これについては、興味深い記事が。「幸福」を「興奮」と取り違えた僕たちに、本当の幸せはこないhttp://www.bloom-cafe.com/archives/987オリジナリティーという幻想、永続という空想http://www.bloom-cafe.com/archives/1005・ゴールを見過ぎないゴールを見すぎると、今やっていることがつまらなく感じて熱が入らなくなる⇒そうすると、今の「つまらない」仕事からいつまでも卒業できない。このループから脱却するためには、目の前のことに精一杯取り組むしかありません。一度、目的・目標を定めたら、目の前の課題を黙々と乗り越えていく。自分ができることに焦点を当てて本気でやり続けるのです。コントロールできないことに焦点を合わせてしまうと、近い将来、自分の力では超えることのできない大きな壁にぶち当たり、自己イメージを下げることになってしまいます。・誰でもできることを誰よりも熱心にやるやってみたいこと、興味のあること、好きなことが1つはあるはずです。まずは、それを誰にも負けないくらい熱心に取り組みます。もし何も思いつかないのであれば、まずは「挨拶」を徹底しましょう。挨拶がしっかりできると自分も相手もとても気持ちのいいものですが、実際は意外とできていない人が多いです。・すぐやる人から話を聞いて、あるいは本を読んで、それが自分にとって有効だと思ったら、とりあえずやりましょう。こうしたタイプほど伸びます。今すぐに実行しましょう。・好き嫌いではなく、やるべきかどうかで行動する常に「目的や目標の達成」を意識して、「やりたい、やりたくない」ではなく「やるべきことをやる」トレーニングを重ねましょう。苦手なことでも、いやなことでも、逃げ出さずに、目的や目標に立ち返ってやり遂げる。そしてそのレベルを少しづつあげていくのです。それがいつしか大きな自信になります。だから、目標の設定は致命的に重要なのです。「やるべきこと」をやることで苦しい思いをする人は、目標が、本当は自分が望んでいないものである可能性が高いです。・メンタルがいまいちなら、フィジカルに焦点をあてるフィットネスクラブにいったり散歩したり。体を動かすことを意識してみてください。停滞していた気分が解消され、やる気がもどってきます。身体感覚を重視することの重要性は、上にも取り上げた参考URLが非常に詳しくて参考になります。オリジナリティーという幻想、永続という空想http://www.bloom-cafe.com/archives/1005

September 18, 2010

コメント(0)

-

書評:「もしドラえもんの「ひみつ道具」が実現したら

フォトリーディング実践計画、どんどん読みますよーtwitterでフォローしてる方で、勝手に親近感を抱いていた方が本を出しました。タイトルもおもしろい(もしドラ!w)し、テーマも面白げだし、twitterでの評判もいいしということで、さっそく手にとってみました。【入荷予約】 もしドラえもんの「ひみつ道具」が実現したら「現実社会こそ「もし●●●が△△したら」ということを考えながら、ビジネスが展開されているといってもいいでしょう。実際に、企業家や経営者、商品企画担当者なども同じように、ひとつの商品やサービスが社会に出ることによってどのようなインパクトを与えるか、いつも考えながら仕事をしています(中略)iPadが発売されると聞いて、それをゲットし、使い倒すことは社会に対するひとつの参加方法です。一方で、iPadが出ることによってどのような社会の変化やビジネスの機会が発生するかを研究し、虎視眈々と準備をすすめていくことは、ビジネスマンや経営者にとっておそらく成功習慣だと思われます」というメッセージからはじまる冒頭。今日のちきりんのブログでもおもしろかったのだけれども、「社会のしくみをつくる人たち」がどんなことを考えながら仕事をしているのか・していくべきなのか、を見事にわかりやすく描いた1冊だと思いました。参考URL:Chikirinの日記 「新)4つの労働者階級」ものすごく重要で深いことを書いているのに、「どらえもんの道具」という飛び道具をアナロジーに使うことで、それこそ「のび太にもわかる」内容になってます。本家もしドラとあわせてお勧めもし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだらこの本はあくまで筆者の個人的な意見で、読む人それぞれにいろんな意見が出てくるはずです・・・と筆者も書いているのですが、たしかにひとつの「ひみつ道具」を軸に、それがもたらす未来を考えるには、どんな切り口を設定するかが致命的に重要だと思います。この切り口の設定の仕方が、まさにその個人を物語っているかと。広く社会の仕組みを考えるいいトリガーになるはずです。それに、単純に、ブレストの現場がめっちゃ楽しそうですよwこれテーマにワールドカフェやったら、めちゃめちゃ盛り上がるんじゃない?経済への影響を語る段では、具体的な企業名をあげることで、日本にはまだまだ元気な企業があること、日本人が自身で気づいていない強みがあることをあげて、日本を勇気付けてくれる本でもあります。日本の市場自体は縮小しているけれど、世界的には人口も増加していること。広く視野を広げれば、チャンスは無限にひろがっています。そして、日本はなによりも人間しか資本がない国。教育に投資をすべきであるということがそこここで強調されています。ドラえもんのひみつ道具を通じて藤子F不二夫が子どもたちに訴えたかったメッセージを拾って本書はこう〆られています。「ドラえもんのひみつ道具で最も人気のあるタイムマシン、タケコプター、どこでもドア、そして四次元ポケットはすべて、時空を越えて羽ばたいていけるのです。(中略)心の壁を取り払い、心のドアを開けることー夢を見たり想像力の羽を広げたりすることには、体力の格差も、お金の格差も、教育の格差も関係ない。まずは、あなたの心のドアをそっとあけて見ましょう。きっとすばらしい世界が広がっているはずです」目次:もしタケコプターが実現したら 保険、警備などに新たなビジネスが生まれ、「タケコプター関連株」が買われるもしガールフレンドカタログメーカーが実現したら ソーシャルネットワーキングサービスの参入で婚活ビジネスが大盛況もしフエール銀行が実現したら スーパーインフレ発生につき、経済システム崩壊!もしアンキパンが実現したら 受験生に「アンキパン・ドーピング検査」!?やがて「暗記重視主義」教育は崩壊へもしカラオケメイツが実現したら 無縁社会の救世主!? 時間消費型ビジネス競争が加速化もしほん訳こんにゃくが実現したら 日本の国際競争力が復活し、日経平均10万円突破!日本男子は肉食かを迫られる!?もしお医者さんカバンが実現したら 予防医療&アンチエイジング史上の競争激化。美しいアラフォー女性が急増!もしガリバートンネルが実現したら 経済はデフレで大混乱!?ミクロ消費でエコ社会加速もしカッカホカホカが実現したら 夢のノンストレス社会実現!エネルギーは個人発電時代へもしどこでもドアが実現したら 所有の概念が崩壊し、世界はひとつの点になる

September 14, 2010

コメント(0)

-

自分:生きてきた時間は無駄じゃなかった(コミュニケーションベースによせて)

前の日記書評:アマルティア・セン「貧困の克服」 より。貧困の克服この本を読んでの何よりの感動ポイント。 センは、生活の質は、所得や効用ではなく、潜在能力という側面から評価する方法を提唱しました。 その「潜在能力」がなにかという点については、個人が自由に考えて決めることであるが、その中には「よい栄養状態であること」「健康であること」「幸せであること」「自分を誇りに思うこと」などもあげられています。 この一節を読んで、「報われた!」と思いました。私がずっとすごしてきた時間は無駄じゃなかったんだと。 大学、大学院の6年間、開発政策をやってました。途上国が経済発展するためにはどんなアクションが必要か~~ってやつです。 こういう研究室にいましたから、アマルティア・センは、必読書なわけで、いちおう一通りは目を通していました。 でも、学生当時は、こんなに感動したことはなかったですよ。 そもそも、そんなできのいい学生でもなかったしね。温情で退院(笑)させてもらった後は、政策目線からの経済政策に幻滅したのと、ビジネスの観点から成長のお手伝いを・・・という考えでコンサルに就職したわけですが、ビジョンや方向性としてはそんなにずれてはいなくても、やっぱ、長くなればなるほど、実務に埋もれーの、そのうち、子どもが生まれてますます生活に余裕がなくなりーの・・・ 特に、子どもが生まれてからは、、日々のどたばたな生活と家庭のプレッシャーからか日に日にその日ぐらし仕事に埋もれ、いつしかそんな壮大な問題意識は遠くに薄れていきました。 そんなある日、イベント主催などという、プロモーター資質マイナスな自分にははなはだ不釣合いな活動にたまたま関与することになってしまったわけですが、向いてないながらもそれなりに文化祭のりに楽しく、問題意識をすりあわせる作業をやっていく中で、「自己肯定感をアップしよう」というコンセプトに結晶していきました。 参考URL:コミュニケーションベースこのコンセプトをつくっていた当初、学生時代に思い描いていた問題意識をそれほど明確に意識していたわけではありませんでした。どちらかというと、子持ち母としての意識のほうが強かったかと。 当時の問題意識の根底にあるのは、自分を誇りに思えず、思考も活動もシュリンクすることで、どんどん自己喪失が現実化していく、そんな日本の子ども像でした。 自分の子どもには、そんな不のスパイラルにはいってほしくない、むしろ、自分に自信を持ち、胸を張ってほしい。物事を努力して達成感を実感してほしい。そして、他者に貢献していってほしいもの。 そんなビジョンを、現実に落とし込むにはどうしたらいいか? 頭で理論を学ぶだけじゃなく、体で体感しなければ行動には落とせないよね・・・ ⇒では、一度にインプットとアウトプットを両方できるようにしよう ⇒企業イベントでよくある、基調講演+分科会形式がぴったりはまるね 2009年の冬から年が明けた2010年春にかけて、子どもたちを寝かしつけた後のファミレスで喧々諤々の大激論をしつつも、コンセプトから実際の実施形式まで、パワーポイントに図式化して作りこんでいったことを覚えています。 結局、最後の1ヶ月は諸事情あって実行委員から身を引いてアドバイザリーになったんで(あ、別にけんかしたわけじゃないよ!)、実際のイベントは私の手からは離れていますが。 でも、この一節を読んだ瞬間、学生当時の問題意識と、今回やったイベントの問題意識が一本の太い線に一気につながったのです。 日本は、別に貧しい国じゃありませんが、センの提唱した「潜在能力」の開発を必要としている人は多いでしょう。 五体満足でも、メンタルを壊していたら、「健康である」とはいえないでしょう。 幸せを実感できない人、多いでしょう。 自分を誇りに思ってる人、大概のセンサスで国際最低基準でしょう。 つまり、たとえ食べ物に困ってなくても、衣食住が確保されていたとしても、これからを生きる人には「潜在能力」の開発が切実に必要とされているのです。 これを中心的な問題意識において、コミュニケーションベースというのは、1ママの立場でどこまでできるかの実験だったのです。 自分の生活を真に豊かにするためには、どんな状態やどんな行動をとりたいのかを考えてみれば、自分の「潜在能力」がなにかを理解することができます。 センは、この「潜在能力」の拡大こそ、発展の究極的目標であり、同時に自由の拡大を意味する、そして、「より多くの自由は人々が自らを助け、そして世界に影響を与える能力を向上させる」と述べてます。 もし、自らの潜在能力の向上をサポートしてくれる制度が社会に存在しないならば、そのための新しい制度を生み出すよう、政治的、市民的権利を行使して、主体的に行動すべきだとしています。 結局、一人ひとりが「完全燃焼」すれば、個人としての幸せも得られるし、ひいては社会に世界に自由と繁栄をもたらす働きもできるようになるのです。 そのためにどんな制度が構造が準備されれば、個人のアクションが実現されるのか。 学生時代に東ヨーロッパや、アフリカで見た、物資を援助することが必ずしも持続可能な開発につながらない現状を見ながらも薄ぼんやりと考えていた夢が、めぐりめぐって今になって、当初は想像していなかった形で、現実化されていました。 実は、9/5のイベント当日は、あまり満足感も達成感もありませんでした。というか、自分としては、むしろ反省点まみれで、どちらかというと激しくがっくりしていました。 というのも、集客で直前までかなり苦戦してたのですが、そうなることはコンセプトやキーワードを打ち出した段階で正直ある程度見えていたからです。見えていたにもかかわらず、きちんとした戦略を策定せずに見切り発車し修正ができなくなってしまった。 そのために、集客にリソース大量導入が必要に⇒結果、品質向上のための活動が十分にできなかったのではないか?と恐れていたのが、部分的には現実になってしまっていたからです。 私は受付担当だったので、講演会の内容もロビーで聞き取ることができたのですが、ぶっちゃけると、講演内容についても、講師の先生と同じような感想を持ちました。講師云々というつもりはまったくなくて、むしろ主催としての責任・・・もっと講師とコミュニケーションして、新しい試みであってもさらに良くすることができたんじゃないかと大反省していたのです。 とはいえ、ネット上では好意的な意見が多かったようなので、それをわざわざ打ち消すのは、まじ意味わからないので発言は控えておりました。 目的も内容も間違いないと思いつつ、それをきちんと打ち出す戦略が不在だったことで、ずっと主催チームを心配させつづけてたのもわかっていました。これは、もう明確に初動での戦略ミスです。 分科会のワークショップは好評だったようですが、そちらはまったく顔を出してないので、全然様子がわからず。だいたい、ワークショップのほうはまったく関与してなかったので、できがよかったとしてそれはすべて講師とワークショップ担当メンバーの手柄なわけで。 そもそも、イベント1ヶ月前に、一身上の都合で(重ねて言いますが、けんかしたわけじゃないよ!!)実行委員から身を引いていたので、運営の是非に口を出す資格もないわけで。実行委員が満足してるのに、私が反省ー!とか叫ぶの、まじ意味わからないし・・ というわけで、自分が中心になってた段階での致命的なミスが品質管理にまで悪影響を及ぼす様を目の当たりにして、もう自分の中では絶望的に落ち込むシチュエーションで、でも、後半運営方面でうまくカバーしたものだから、結果的にはそこそこうまいところに着地できたという。 結果、自分のがっかりをどこにもシェアする相手がいないという最高に鬱なシチュエーションでここ1週間ほど過ごしておりました。 こういうブルーな1週間だったわけですが、実は、自分の考えた問題意識は学部時代から通算すれば12年ひそやかにずっと生き続けていたし、かなり違った形になったとはいえ(学生時代の対象はアラブ非産油国の経済成長、コミュニケーションベースは現代日本の子どもと家族の自尊心向上)、それを解決するために権利と能力を発揮して主体的な行動に結実していたことに気づいて、電車の中で激しく感動し、また救われたと思いました。 個別にみれば、マーケティングのセンスはゼロだったし、もっと品質にこだわるべきだったし、その他細かく見ていけばきりがないほど突っ込みどころ満載だったけど、大局的には、たしかに、20代前半の自分がうすぼんやりとイメージしていた夢を着実に具現化している。 大丈夫。まだ自分、死ななくてもいいんだ(笑)と。 ------------ あと、やはり、自分のキーワードは、「問題解決に完全燃焼」らしい。 ストレングスファインダーで「回復思考」「目標志向」「達成感」がそろいぶみなのはやはり伊達ではなかった。 これも、個人的な「潜在能力」の定義づけに役立つかもしれないです。

September 13, 2010

コメント(1)

-

書評:アマルティア・セン「貧困の克服」

実践的フォトリーディングをくせづけるために、立て続けに読書することにした。今日の本は、 貧困の克服「人間の安全保障」「潜在能力アプローチ」を提唱し、経済学と哲学の橋渡しに貢献があったとして、ノーベル経済学賞を受賞。 開発経済学をかじったことのある人にとっては、スティグリッツやクルーグマンとならんで必読の経済学者であるといえます。 私も、学部、大学院と「一応」開発援助政策の研究室にいたんで、「一応」読んでたつもりだったんですが、今になって読み返してみたら、いろいろ響いて正直感動しました。 本書は、講演会原稿を4回分本に起こしたもの。なので、論文よりもずいぶんと一般向けだしさらりと読みやすいです。 以下、読み取ったポイントをば。 日本の事例をみると、教育の普及を徹底するなど、さまざまなエンタイトルメントを拡大させるための政策によって、多くの人々が経済活動と社会変革に参加することが可能になり、実際に貧困による束縛に打ち勝つのに大きく貢献しました。 経済危機が発生したときに、どの社会集団に属するかによって境遇にかなり激しい格差が生じる。たとえ上昇期には社会が調和的であっても、下降期には分裂が生じる。(落ちるときにはばらばらに分裂しながら落ちる) 他の社会集団にとっては些細な問題でしかなく、被害や悪影響を受けない場合でも、ある社会集団のエンタイトルメントだけが全面的に破壊されることもあるのです。 単純に数字の集計だけ見れば本質的に悲惨な状態でないとしても、そのささいな低下が最も貧しい人々に集中的にのしかかるならば、過去の経済全体の成長がどのようなものであれ、その社会集団に属する人々はほとんど無収入になりかねません。 これが、安全ネットの社会整備が発展そのものにとって不可欠である理由です。 シンガポールや中国など特定事例を取り出し経済成長には権威主義が威力を発するという意見もあるが、実際は権威主義が民主主義よりも経済成長を促進するという証拠はありません。なぜなら、経済成長に重要なのは、経済活動に適した環境であって、政治的荒廃ではないからです。(サハラ以南のアフリカ大陸で唯一高い経済成長を達成したボツワナは、例外的に民主主義がうまく機能している) しかし、危機に際しては、民主的な統治が生み出す政治的インセンティブがたいへん実際的な価値を獲得するのです。なぜなら、批判勢力のある権力(民主主義)こそが、困窮する最下層に発言のチャンスを与えることができ、そのことで危機が特定階層を集中的に打撃することを防ぐのです。事実、飢饉が発生しているのは、常に権威主義国家(ソ連、中国(文化大革命)、北朝鮮、独立前のインド、アフリカ諸国など)であって、比較的自由なメディアが存在している独立民主国家では本格的な飢饉が発生した国はひとつもありません。 民主主義の最大の利点は、常にメディアと国民の目に批判されることによって、重大な欠陥のある政策が取られ続けないということです。このシステムが、危機の際に政治的にそれを防止しようというインセンティブとなるのです。 したがって、史上システムが生み出す経済的インセンティブにだけ集中して、民主主義によって保障される政治的インセンティブを無視すると、非常に不安定な原則を選択することになります。 人権の定義は、私たち共通の人間性を基盤としています。国家や文化圏の市民であることから導き出されるものではなく、人間が、人間として請求できるありとあらゆる権利とみなされます。 民主主義は、インドのように多様性に飛んでいる国の存続と繁栄にとって必要不可欠です。(インドはヒンズー教徒の国であるだけでなく、世界第3のイスラム教国であり、仏教の発祥の地であり、キリスト教徒も多く、世界最大のシーク教、ゾロアスター教、ジャイナ教の国でもある) 市場経済において、景気後退がしばしば起こるのは当たり前のことです。それを避けることはおそらくできません。状況がどのように悪化しても、人間の安全保障を実現し、日常生活全体の安全を守るためには、そのような将来のための社会的・経済的な備えが必要なのです。 そのためにも、弱者や被害者になりやすい人々の政治参加が特別重要な意味を持っています。 開発途上国における男女差別のため、家庭内の男性たちと比べて、女性たちの栄養状態がひどく悪いのにもかかわらず、女性たちにはほとんどその自覚がないのです。 みずからの真のアイデンティティやニーズを見極めることは、人生の決定や選択にとって重要なことなのですが、難しいことでもあるのです。

September 13, 2010

コメント(0)

-

自分:千秋サマライフへの第一歩!?朝ジョグ

近所の堤防をひとっ走りしてきました。暑すぎず寒すぎず、気持ちのいい朝です。#毎日続けるのはきつそーだけどw#いやいや、「きつい」「できない」とメンタルブロックかけちゃうのがよくないのかもー#今後も、できる日はやってみよう。

September 13, 2010

コメント(0)

-

自分:実践!右脳を開発しないフォトリーディング

ひさびさに自己啓発の本を読んでみた非常識な成功法則読みやすいわー。本の感想自体は別の機会にアップしたいと思いますが、その中に、フォトリーディングが取り上げられていたのです。フォトリーディング、名前自体は聞いたことはありますが、内容はよく知らなかったのでしたが、本の中に概要が取り上げられていたのでした。この本とmixiのコミュと、ぐぐってみた結果、どうやらフォトリーディングとはこういうものらしい。1)本にむけて集中力を高める(みかん集中法)2)本の概要を調べる(2,3分くらいでOK)3)本をぱらっとめくってイメージをつかむ4)ぱらぱらっとめくって目に付いたキーワードを抽出5)キーワードから、筆者への質問を考える6)質問に対する答えを本から探すもし、もっと詳細に本の内容を知りたかったら・・・7)本を再度高速に流してみるどうやら、イメージトレーニングと、点検読書を組み合わせたもの、あるいは、アウトプットに直結した流し読みテクニックと理解しました。右脳開発がどーたらこーたら・・というのはよくわからなかったのですが、方法論としてはとても理にかなってますねー。まず、なによりも読書することに対する心理的ハードルが劇的に下がります。本を読むぞ、理解するぞ、脳みそに写し取るぞ!と集中することで、本に向かう気力が盛り上がります。実際に本をめくるという動作を行うことで、本を読むハードルがさらに低くなります。加えて、「ぱらぱらめくり」ですから、はなっから文字が読みとれなくて当然。だから、一字一句すべて読み取らなければ・・というプレッシャーから開放されます。キーワードだけに集中すればいいから気が楽。ぱらぱらめくりとはいえ、何度も本をいったりきたりするから、本に親しんでいると、いい意味で脳が誤解するんですね。こうした一連の「儀式」をへて、本を受け付ける体制ができあがったところで、点検読書に突入。本の概略を調べる⇒筆者に質問する⇒その答えを本から抽出・・・一字一句読み取るわけじゃないから、たしかにスピーディにできます。結果、1冊の本から短時間にアウトプットが出来上がる。ちなみに、本の概要を調べて本のキーワード検出し答えを探すのくだりについては、これ、スタンダードなアカデミックリーディングだと思います。これについて、集中講座やフォトリーディングの解説本でどのように扱われているのかはわかりませんが、個人的には以下の本で十分に学べると思ってます。本を読む本アカデミックリーディングの古典中の古典。すべての大学生はこの本を学ぶべき。60年以上前の本だけどちっとも古くありません。打たれ強くなるための読書術「本を~」を、現代日本のビジネスマン向けに書き下ろした本。「本を~」はやはり学術書の読書向きなんですが、たいがいのビジネスマンが読む本は学術書じゃなくてビジネス本とかですよね。こういう本のとりあつかいを実践的に書いてあります。ネットやパソコンの使い方にも触れられてて、サラリーマンには使いやすい。とはいえ、読書方法については、「本を~」の内容を知っていることを前提にして書かれているふしがあるので、両方あわせて読むのがおすすめですネットでみたところ、ぱらぱらめくってページを写真のように写し取る、というのは、たぶん無理みたいだし、ぱらぱらめくりについて、あの宣伝文句はちょっと過剰なんじゃないかという声もちらほら・・・マインドマップを併用するのが前提みたいに書かれていますが、あくまで本から答えを引き出し、自分なりに理解することが目的なので、マインドマップである必要もないと思います。(もちろん、マインドマップができる人はどんどんやればいい)みかん集中法とかもよくわからなくて、正直右脳開発についてはなにも理解してない状況ですが、とりあえずなんちゃってでもフォトリーディングをお試しで実践してみることにしました!用意した本は、こちら↓音楽社会学序説社会哲学者で現代音楽の評論家であるアドルノの作品。解説を含めて全部で450ページほど。文庫本としてはかなりの大作です。ボリュームがある上に内容も難解で、ざっとこんな調子。「こうした非合理性とともに、予定調和的に、社会的な必要ごとが生じる。その第一が、人物を立てることの必要、即物的・客観的な諸機能を目に見える単一人物においてイデオロギー的に集約することの必要である」「オーケストラには指揮者がたちます」を思想・哲学語で書くとこうなる(笑)こういう調子の本なんで、まともに一字一句読んでたら、1ヶ月たっても終わりません。だいたい、手に取る前に萎えるし、手にとっても5分で眠くなるwいや、読みたくて買ったはずの本なんですけど、ハードル高くて、ずっと寝かせてあったのでした。これを、フォトリーディングのメソッドにそって、「読むぞ読むぞ読むぞ」と気合をいれ、「えいやあ」と手にとって目次、まえがき、あとがきを読んで概要を理解したのち、おもむろにぱらぱら~~~~とページをめくる。キーワードをピックアップして、筆者への質問リストをつくります。(そもそも、なんでこんなわけわからん言い回しすんのん?とかw)そして、その答えを本をまたぱらぱらめくって探しに行く・・・できあがったQ&Aリストが、すなわち「アウトプット」なのです。一連のプロセスを通すのに、リストを作るところまで含めて所要時間2時間ほど。電車の行きと帰りで1日で出来上がりました!もっと文章がやさしくて少ない普通のビジネス書だったら、この半分の時間でできるようになるだろうし、文章に書き出さなくてよければさらに短縮できそう。うむ、1時間で本の要約まで終わる。たしかにパワフルだわ。単に漫然と本を読むのと比べると段違いに疲れてしまうんですけど、引き出したいアウトプットが明確であれば、とてもパワフルな方法だと思いました。以上、セミナーに出ず本も読まず、右脳も潜在能力も開発しない、自己流フォトリーディングでした。個人的には、これでもそこそこ満足だなー。2日間まるまる拘束されるのつらいし、11万円高いし。

September 11, 2010

コメント(0)

-

時短メイクはやさしいメイク

最近(といってももう半年くらいになるか)、コスメを一新して、いろんな意味でかなり調子がよい。まず、肌の調子が感動的によい。特に化粧中に顔がかゆくならなくなった。化粧を落とすのも石けん2度洗いできれいに落ちるので手間がいらない。万が一化粧を落とさずに寝オチしても、翌日肌が荒れてない。メイクにかかる時間はさほど変わらず。せいぜい5分程度。ポイント1:基礎(ファンデーション)は、オーガニックポイント2:メイクアップは科学技術の恩恵を<ポイント1:基礎(ファンデーション)は、オーガニック>化粧下地:《AUBREY》オーブリー グリーンティー モイストライザー (SPF10) 乳液ナチュラルとマイルドは違うというのがよくわかります(笑)清涼感強めの刺激感あり。本当の過敏肌だとあまり使わないほうがいいかも。かなりどろっとした食感。泥に各種エキスを混ぜました、的な。泥で物理的に紫外線をブロックしてる感じです。どろどろしてるけど、肌に乗せると感触は軽い。日焼け止めになりますが、普通に乳液として使えます。これを使い終わったら、次、↓がスタンバッてます。紫外線吸収剤不使用、パラベン不使用のUV化粧下地アンナトゥモール ピュアUVベースクリーム 40g (SPF27、PA++) ファンデーション1:【ポイント10倍!】アンナトゥモール ピュアUVリキッドファンデーション ナチュラルベージュ クリームタイプ SPF27 【送料無料】【低刺激】【あす楽対応_関東】リキッドファンデーション・・・・だが、カバー力は非常に薄い。どちらかというと「色つき乳液」くらい。普通のファンデになれた身には、正直これだけでは「なにそれ?」状態である。ただし、肌に乗せた感触は感動的なまでに、軽い。ファンデというよりも、美容クリームのよう。一日中塗ってても、全然肌がかゆくならない!これを使って初めて、化粧したら顔がかゆくなるのが当たり前だったことに逆に気づいたくらいです。もう戻れない・・・ファンデーション2:肌沙 パウダーファンデーション石けん百貨http://www.live-science.co.jp/store/php/shop/のオリジナルブランド。オーガニックコスメ界では貴重・希少なパウダーファンデです。これも、肌に乗せたやさしさは、↑のアンナトゥモール並み。そして、カバー力も・・・正直、1つ1つではカバー力が低すぎて、汐留OL(!?)としては、とてもオフィス使いはできません。産後一気に増えたそばかすが、まったく隠れない・・・で、ためしに、ファンデ1と2をあわせ使いしてみたところ! おお、普通のファンデに近いカバー力が!見事にそばかすやら肌の色ムラが消えてしまいました。あわせ使いしても、肌に載せた軽さは単品使い時と変わらず。普通のファンデと違い、どんなに厚塗りしても、せっけんだけで落ちる。これは、ずぼらチビ母としてはたいへんにありがたい。チビたちと一緒にお風呂にはいるのに、ゆったりクレンジングする余裕はないですからね。そして、万が一化粧を落とさずに寝オチしたとしても、朝になっても化粧がよれてるだけで、お肌は全然荒れないのです。普通のファンデだったら、クレンジング忘れたらひどい肌荒れを引き起こすというのに。というわけで、ベースメントはオーガニックで固めることに。<ポイント2:メイクアップは科学技術の恩恵を>ベースはオーガニックにしましたが、ファウンデーションの上にのせる色は、通常のコスメを使っています。理由は、化粧品らしい化粧品になるほど、機能面で見劣りがするという1点につきます。ファンデでも、多少カバー力の低さが気になっていましたが、色モノになるといよいよ発色のよさ、カラーバリエーションなどで使い勝手に大きく差がでてきます。特に、マスカラやアイライナーなどに関しては、はっきりいってシュガーベースのオーガニックコスメは実用にならないレベル。今はドラッグストアの安いコスメでも、機能性に優れたものがたくさん出てるので、安くてかわいくて機能充実のメイク道具を使わない手はないと思ってます。ベースはしっかりオーガニックでやさしくカバーしているので、その上に塗るものは多少ケミカルでも大丈夫だろうという判断。というわけで、チークやアイシャドー、マスカラは通常のものを使ってますけど、せっけんだけできれいに落ちてます。肌荒れもありません。

September 10, 2010

コメント(0)

-

才能じゃなくてスキルです~~話しやすい雰囲気をかもす方法

twitterで見つけたセミナー。だんながちょうどこの時間は家にいるというので、参加してきました。 【コミュニケーション】カウンセラー兼コンサルタントが教える「相手の気持ちを引き出すための聞き方術」 ~自分のために「聴く」コツ教えます~ http://www.arys.jp/modules/seminar/?cid=0 ママとも子どもとも関係ないセミナーを受けるの、仕事がらみでなければ産後初かもしれない・・・久々のシャバの空気はうまかったw 講座は、「傾聴」の基本セオリーに関するお話をワークを交えて行われました。 まずは聴くことから入るのには大きなメリットがあって、それは ・相手の情報収集 これですな。 相手が話してくれれば、その分たくさん相手の情報を知ることができる。相手の情報がわかれば、ピンポイントで相手のニーズにこたえることもできる。 話し上手な人というのは、いろんな要素があるけれども、突き詰めれば相手に「安心感」を与える人のことです。 というのも、人間、初対面の人と相対したときの心理状態というのはかいつまむと「不安」「緊張」「警戒」だからです。 こんな心理状態にいる人が、自分の矜持を開いてくれるはずがない。 だから、「不安」「緊張」「警戒」を早い段階から取り除いてあげることが話し上手への第一歩になります。 この、相手が話しやすくなるための二つの要素で重要なのが「ノンバーバル(非言語)」の要素。 言葉には表れない、態度の部分で相手に安心感を与えてあげることがまずは第一歩になります。 そのために必要なのは、「オープン」であることと「同じですよ」というサイン。 「オープンである」ということは、体をあいてに開き、できれば手のひらを見せ、神経も相手に対して開く(あいづちをうち、うなづいて話を聴いている)、目線を合わせる(まっすぐ相手を見る)。そして、何より笑顔で反応する。 「同じ」というのは、要するにミラーリングです。 相手の動きを真似するのです。手の動きや、くせ、もし相手が腕を組んでいるなら自分も腕を組んでみる・・・なぜこれが有効かというと、人間は自分と似ているものを見ると安心するからです。 だから、鏡のように相手がやっていることをそのまままねしてやってみせるのです。 ノンバーバルの補完として、バーバル(言語)を使います。ここでいうバーバルには4段階あって、 第一段階:合いの手・質問(「へぇ」「ほう!」など) 第二段階:言い返し・繰り返し(相手が使ったのと同じキーワード、口調、言葉を使う) 第三段階:質問(相手が話したいことをこちらが質問してあげる) 第四段階:要約(要するに●●ということですか?、△△といいたいんだよね) 注意すべきは、ここでいうバーバルは「自分が話すため」ではなく、「相手が話しやすくする環境を作る」のが目的であることです。 だから、あくまで、相手が何を話したいと思っているのかに焦点をあてること。自分が話したいことではありません。 コミュニケーションには2つのステップがあって、まず第一ステップで、相手がどんな人なのか(性格、好きなこと、癖など)をつかみ、「不安」「緊張」「警戒」を取り除いて安心感を与えることが肝要です。 そして、あらかた話し終わって、相手の表情がゆるむ瞬間をさぐります。 この段階までくれば、相手にとってあなたは話しても大丈夫な「安心な人」。 相手が心を開いてくれて、はじめて、相手はあなたの意見を聞く準備ができるのです。 信頼醸成ができる前に第二ステップを急ぐと、相手との距離は縮まりません。まずはひたすら聴く。聴き続ける。聴き続ければ、相手は自分を信頼してくれるようになります。そうなれば、自分から話しまくっても相手は受け入れてくれやすいです。 話しの聞き手として(特に男性に)ありがちかつよくない態度は、「善悪」「正誤」の二者択一で聴くこと。 「ロジカルシンキング」的態度で相手の発言を分析しながら聞くのは、話し手にとっては非常に居心地が悪いものです。 また、特に話し好きの人にありがちなのが、人が話している時間=自分が次に言うことを考える時間、になってしまうこと。 こういうとき、相手に対して「受容」ではなく、自分がどこで割って入ろうかという「攻撃」の姿勢になってしまってますから、相手もリラックスできません。「攻め」vs「攻め」の構図になってしまいます。 そもそも、バーバル情報は7%にしかすぎません。話している内容は実はそれほど重要ではないので、それだけに頼ると深いコミュニケーションはできませんし、距離は縮まりません。 ではどうすればいいのか? ・相手の表情を見る(オープンか?) ・同じキーワードは何度も出てくるか?(本当に言いたいことは、会話中で何度も繰り返される傾向にあります。繰り返されないキーワードは本音ではない可能性があります) もし本音を言っていないとすれば、それを「詰める」のではなく、まずは発言内容を横において相手との距離を縮めることを優先してみます。相手の「不安」「緊張」「警戒」がなくなれば自然と本音が出てきます。 -------------- たとえば相手の話を聞くときは「笑顔で」「反応しながら」というのは良く聴く話なので、聴くワークをやったときに、まぁ一通りやってみたわけですよ。 そうすると、あろうことか、私が全参加者で「話しやすい人」トップに。(このワークでは、匿名で誰が話しやすかったか投票をやったのです)。 講座が終わった後で他の受講者と話してみたら、「(人当たりがよさそうなので)てっきり接客業の人かと思いました!コンサルなんて意外!!」とまで言われ。そんなの言われたの人生初だよ・・・ たぶん、リアルで知ってる人ならわかるかもですが、私の地は「ロジカルシンキング型」なんですよ。基本的にふんぞり返って相手の発言を吟味(あら捜し?)するのがデフォ。相手の不備をついて血祭りに挙げるのとか大得意だし。無意識の態度のままだったら、ほっといても相手は居心地わるくてもぞもぞし始めます。(こっちは山のように経験あり) そんなとっつきにくい人間でも、傾聴のスキルを表面的にさらっとなでただけで、接客の人レベルになれるのです。 そうか、初対面での「感じのよさ」「話しやすさ」は、スキルなのか!と。これは開眼でしたねぇ。 これまで、「笑顔で」「体をひらいて」「ミラーリングしながら」の聴く姿勢、あまり意識して使ってなかったんですが、これからは意識して使っていこうと本当に決意しました。 どう考えても「聞き上手」のほうが人生なにかと得ですからね。ビジネスでもそう。プライベートでもそう。 まずは、夏休み期間に子どもたち相手に実践ですかね。よくパソコン眺めながら生返事しては、「ママ!ぺー助を見てお話しして!」としかられてるんで・・・(滝汗)

August 29, 2010

コメント(0)

-

ハーバード白熱授業

遅ればせながら、先週、集中放送されていた「ハーバード白熱教室」を順番に追っかけて見てる最中です。レクチャー1 命は選べるか?問1:路面電車を運転してたとき、急に前に人どちらを間が5人現れた。突進したら確実に5人死ぬ。ハンドルを切ったら一人死ぬが5人は助かる。どちらを選ぶ?問2:問1と同じケース。橋の上に一人男がたっている。その男を突き落とせば路面電車は止まり、5人は助かる。男を突き落とすか?問3:臓器移植。健康な人が一人無防備に昼寝していた。この人の臓器を移植すれば5人の人が助かる。この健康な人から臓器を抜き取る?<議論>問一では、大多数が、一人を殺して5人を助けるほうを選ぶ。しかし、問2になると、男を突き落とす人は激減する。問3で、健康な人から健康な臓器を抜き取ろうとする人はさらに減る。問1で一人を殺して5人の命を救おうとした人は、問2でも、男を突き落として5人を助けるべきではないのか?なぜそうしないのか?これらの道徳的原理はなんだろう?</議論><ここで学ぶこと>帰結主義:行動の道徳的帰結がよければよしとする。(例:一人が死んでも5人が助かればOK)・・・ベンサム「功利主義」しかし、行動の結果が良くてもそうしようとしない人が多い。無条件的(定言的)な考え方:ある種の行動の結果ではなく、内在的性質で判断する(例:人を殺すことは正しくないのでやらない)・・・カント</ここで学ぶこと><サンデル教授からの注意事項>自己認識リスク:哲学的問題は、自己認識を揺らがせるリスクがある。哲学は、私たちを慣れ親しんだものから引き離す働きがある。新しいものの見方を提示することによってである。政治的リスク:政治哲学を学ぶことで、より責任感のある市民になる、公共の事柄により積極的に参加できるようになる・・・・というわけではない。哲学は人を現実から引き離す。常識や約束事に疑いを向ける学問であるからだ。⇒懐疑主義問題解決は不可能であっても、避けられない。だから、懐疑主義に飲まれてはならない。「懐疑主義は人間の理性の休息所である。しかし、永久にとどまる場所ではない(カント)」---------レクチャー2 ベンサムの定理:正しい行いとは、効用を最大化すること効用=苦痛よりも快をベターとする。(最大多数の最大幸福)問1:19世紀の実話。船が遭難し、救命ボートに4人が残った。真水がなく、食料もごくわずか。20目目。3人は弱った仲間を殺し、その血を飲んで生き延びた。24日目、3人は救助された。3人は道徳的に許されるか?<議論>会場は大きく3つの意見に分かれた。・道徳的に許される・・・極限状態を生き延びるためにやったことなので仕方がない。・道徳的に許されない ー条件付・・・本人の同意を得ていればOKだった、殺す人をくじ引きなど公正に決めたのであればOKだった -許されない・・いかなる理由があろうとも、殺人や食人は許されない</議論><ここで学ぶこと>1)どこから基本的な権利はくるのか?(最大多数のためではないとすれば?) 2)公正な手続きがあればどんな帰結も正当化されるのか? (本人への同意や公正なくじびきを経ていれば殺してもいいのか?)3)同意の道徳的な働きは何か?(本人が同意したらなぜ許される場合が出てくるのか?)</ここで学ぶこと>-----------所感これらの議論、いずれも正解はありません。サンデル教授も、学生のさまざまな意見を引き出そうとし、決してYes/Noの判定はしません。いずれ側の意見であっても「いい意見だ、君の名前は?」と。#蛇足:この「君の名前は?」は、教師としては非常にすばらしい対応だと思いました。意見を出した学生に対する最大の賛辞ではないでしょうか。実際、答えは出ないのです。西洋ではソクラテス・プラトン・アリストテレスにはじまり、歴史上の錚々たる頭脳たちが2000年以上もの間考え続けてもなお答えが出ない問題ですから。それでもなお、サンデル教授は考えることが重要だといいます。われわれの判断がよってたつところの知識や常識、価値感というものは実は非常に脆弱でもろくて揺らぎがあるものであること。それを認識することが出発点であること。にもかかわらず、考えても無駄だと懐疑主義のわなに嵌ってはならないこと。なぜなら、われわれは問題解決が不可能であることを知ってはいても避けることができないからだ、いくばくかの判断は行わなければならないからだ、と。1回分の放送が講義2回分。放送1回分見ると、それだけで非常に疲れる。集中してないとついていけないし、姿勢を正して聞いたとしてもやっぱり疲れてしまう。初回講義でサンデル教授が言っているとおり、慣れ親しんだものの見方から引き離され、認識のパターンを揺るがされるというのは非常に不安を駆り立てるもの。ものの見方が揺るがされるというのは脳みそを酷使しますな。しかし骨太の講義でした。子どもたちには、別にどこの大学行ってほしいとか全然考えてなかったんですが、こういうの見ると、大学による教育レベルの差はあるのかもしれないと思いました。子どもたちには、是非、こういう骨太の講義を受けてほしいです。・・・あ、でも、これ受ける側も相当思慮深くないと、猫に小判になるかもね(あわわ)講義を聞いてる学生見てると、アジア人がやたら多いのね。2~3割くらいはアジア系で、アフリカンやヒスパニックが本当に少ない。ぽつりぽつりと肌の色の浅黒い学生はいるけど、よく見るとインド系が多いし。アファーマティブアクションは、個人的には反対だけれども、根強く支持する人がいる理由もこれを見るとわかる気はするなぁ・・・もし本当に点数だけで判断したら、ダイバーシティが失われ、それはそれで社会損失になるかもしれない。そういえば、「アファーマティブアクション」も次回以降の講義の中で取り扱われるそうです。どんな議論が展開されるのか、聞いて見たいな。・・・その前に、体調ととのえて、チビたちに邪魔されないようにしないと(笑)いろいろエネルギー使う講義です。そういえば、「ハーバード白熱教室inJapan@東大」、応募したのを今になって思い出したのでした。連絡がきてないってことは、落選だーorz orz 残念! テレビ中継を気長に待ちましょうか。

August 22, 2010

コメント(0)

-

子ども:「かぶたろう」(作:ぺー助)

あるところに、おとうさんとおかあさんと、おじいさんとおばあさんがいました。 おとうさんとおじいさんは山へしばかりに。 おかあさんとおばあさんは川へ洗濯にでかけました。 おとうさんとおじいさんは、畑でかぶのたねをまきました「大きな大きなかぶになれ。甘くて大きなかぶになれー」 そうすると、あっというまに、大きなかぶができました。 おじいさんが、くきをひっぱると、かぶはあっというまに抜けました。 おとうさんとおじいさんは、大きなかぶをもって家に帰りました。 家に帰って、かぶをきってみると、中から玉のような男の子が生まれました。 おとうさんとおじいさんと、おかあさんとおばあさんは、その男の子に「かぶたろう」という名前をつけて、やさしくだいじにそだてました。 ある日、かぶたろうはいいました。 「おとうさん、おじいさん、おかあさん、おばあさん。ぼく、これから、鬼が島へ鬼たいじに行ってきます」 おかあさんと、おばあさんは、かぶたろうにきびだんごをつくってもたせました。 かぶたろうが歩いていくと、犬とさるときじに出会いました。 ♪かぶたろさん、かぶたろさん おこしにつけたきびだんご ひとつわたしに くださいな♪ かぶたろうは答えました。 ♪あげましょう あげましょう これからおにの せいばつに ついていくなら あげましょう♪ 犬とさるときじは答えました。 ♪いきましょう いきましょう あなたについて どこまでも けらいになって いきましょう♪ そこで、かぶたろうは、犬にきびだんごを1つ、さるにきびだんごをひとつ、きじにきびだんごをひとつ 分けてあげました。 かぶたろうと、犬とサルときじが歩いていくと、やがて鬼が島につきました。 鬼が島には、赤鬼、青鬼、黒鬼、緑鬼が住んでいました。 犬は赤鬼に噛み付いて さるは青鬼をひっかいて きじは黒鬼をつっついて かぶたろうは緑鬼をやっつけて おおさわぎー やがて、鬼は、「たいへんだー まいったまいったー」 と、逃げ出しました。 鬼が島には、悪い鬼たちが、村人たちから奪った金銀財宝ざっくざく。かぶたろうは、金銀財宝を村人たちに分けてやり、幸せにくらしましたとさ♪ ------------- 夜寝る時、電気消した後に「お話して~♪」とおはなしをよくねだってくるのだけれど、10回に一回くらい、ぺー助が「今日はぼくがお話してあげる♪」と。 ちなみに、上記いっさい改変してないっす。

August 18, 2010

コメント(0)

-

子ども:数字ドリルをやってみる

昨日の日記にもとりあげた、ぺー助の数字ドリルの件 子ども:子どもの能力を伸ばす・・・無理せずに さっそく今日やらせてみました。 そしたら食いつきのいいこと! 予想通り、数を数えて、その数字のシールを貼るのはよろこんでやってました。 意外かつ笑えたのが、懸念していた描画について。 線とか絵とかを描く段になると、いきなり弱気になって、「まま~一緒にやって~~」 となるのは、予想の範囲内だったのですが・・・ 「13」を書く分には、よろこんでクレヨンを持って果敢にチャレンジ! え、そうなん? 絵はダメでも数字だったらいいんだ・・・ なんでそうなるのか、発想が母にはまったく理解できませんが(汗)、とりあえず、ぺー助が理系君なのは改めてよくわかったのでした。 とりあえず、ぺー助、ドリルがいたく気に入ったらしく、今日は出かける用事があったので10枚くらいやったあとで切り上げたのですが、 「もっとやりたーい♪ おうちかえってきたら、やってもいいー?」 と、ご機嫌だったのでした。 ------------- ちなみに、お兄ちゃんが楽しげにドリルやってるのを横でみてたあーやタン。あまりに兄が楽しそうなのがうらやましくなったのか、 「あーやタンもやりたいのー!」 とちょっかいがすさまじい。 とりあえず、今日は「ごほうびシール」係 として収めてもらったが、うーん、あーやタンにもなにかやらせるか?? 明日、適当になんかないか探してこようと思います。(しかし、あるのか?2歳前半児向け・・・)

August 7, 2010

コメント(0)

-

自分:再読「知識人とは何か」