2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2004年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

すこはるか流ビジネスコンペ

初めて「自分が出る」ビジネスプランコンペのプレゼンに行ってきました。あいにく相方不在のため、ひとりで出陣。先日結婚式の司会を任されたとき「既成概念にとらわれない司会だった」と驚かれたように、どうも私の場合には100%素でやるほどによくも悪くも「普通じゃない」ものになってしまうようです。プレゼン自体は、時間が足りなくて異様に早口になったこと以外は特筆すべき点はなかったです。ところが質問タイムになって、いろいろな質問やコメントを受けているうちにうっかり石ころが靴の中に入ってしまったような小さな和感を覚えるようになりました。例えば。「コーチの資格なんて聞いたこともないし、信用できない。客がお金を払うわけがない」そんなコメント。なにかがおかしいと思いませんか?さて、起業家とはいったいどんな人のことを言うのでしょう?私は、「●●だからダメ」「▲▲だからムリ」ではなく、「どうしたら実現できるのか?」を真剣に考え続ける人のことだと思っています。だから、そんな起業家にとっては、相応しくないんです。質問が。コーチの資格の知名度が低いというのなら、「その信用を高めるための戦略はどういうものを検討していますか?」という質問をすべきだし、信用してもらえるかどうかなんてどの道積み重ねでしかありえない。疑う時間があるくらいならば、「信用してもらう」ための工夫をしたほうがいい。もちろん質問者の意図は「どうしたら実現できるのか?」という答えを聞きたかっただけなのかもしれませんが、せっかくのプレゼンの場を「評価・評論だけの場」ではなく「協創の場」にしていけたらもっとよくなる!と感じました。ビジネスプランコンペを「審査員と協創できる表現の場」にする!・・・なんていうあたりが、「普通じゃないプレゼン」になる所以なのかもしれませんね。。なにごとを追求するにもすこはるか流でしかありえない![本日の日記に★ざぶとん一枚★]」

2004.07.31

コメント(0)

-

イノベーションはセクシーだ!

「社会貢献はCSR推進に寄与できるか?」というテーマで一橋大学イノベーション研究センターの米倉誠一郎氏のお話をうかがいました。しかしながら、話のほとんどは彼の専門である「イノベーション」の話に終始。私はそっちのほうがはるかに面白かったと思うのですが、企業派遣で来ていたひとたちにとってはどうかしら(笑)。印象に残っていたのは、「合意と期待形成としてのビジョン」という考え方。ビジョンというものは「期待をコーディネートするもの」であるといいます。どういうことかというと、例えば美人投票をするとします。すると当然ながら票が割れますね。しかし、「得票率が高かったと思われる人を当ててください。当たった人にはプレゼント」という条件をつけたとたんに、「みんながこの人に投票するだろう」という人物に票が集約されます。これが「期待がコーディネートされること」です。その他、たとえば株価なんかも同じような理屈にもとづいて上下しますね。ビジョンとは、「この方向へ行けば、自分にもいいし、みんなにもいいことがありそうだ、という方向を明らかにすることで期待がコーディネートされ、結果的にバラバラだった異見がまとまり合意形成が達成される」そういうものだという考え方。これは今まで自分がもっていた「ビジョン」の概念を違った方向から照らしてくれました。「ビジョン」を掲げる人はたくさんいますが、上記のような意味で「期待をコーディネートする」意図を持って、合意形成という結果を生むビジョンを作ることができている人はそれほどいないのではないでしょうか。そういう意味では「ビジョン」とはただ自分が信じ切れるものであればいいように考えがちですが、これほど「ひとりよがり」が許されないものもないかもしれません。別の表現をすれば、どれだけビジョンが他人の共感を生み出せるか、が勝負。それから「イノベーション」に関しては、「既存のものの組み合わせ」「古いものを新しい目で見ること(Vu Ja De)」「異質なもの、異論を許容するだけではなく、自ら求めること」「変化を常態化させること」「前提を共有しないこと」などによって発生する確率を高めることができるという話を各種の例を用いてお話をしてくださいました。彼の言うところの「イノベーション」は小さくても世界を変える可能性のあるもの。例えばサマータイム制度。例えば出てくる水で発電する水道の仕組み(途上国で水道施設が設けられない大きな理由は電気がないためなのです)。例えば貧しい人に小額のお金を融資するというマイクロクレジットのシステム。それは、縦のものを縦のままで解決しようとすればそもそも不可能なことなのです。既存の社会の枠に捉われたままでは決して生まれてこないソリューション。社会起業家とは、己のビジョンを実現させるために、こうした社会の枠を飛び越えたところで解決策を提示する人たちのことだと思う。イノベーションは美しく、セクシーだ。[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.30

コメント(0)

-

コクのある理念やアイディア

ここ数日の頭の中の思考の密度が濃すぎて、表現に落とすのにものすごく時間がかかってしまいます。たぶん、まだまだ表現しきれていない考えがたくさんあるのですが、今の精一杯のものを少しずつ文章にしている感じです。今の考えや表現は、言うなれば「刺激を受けて赤い果汁が飛び散るぶどう」のよう。みずみずしく、あたりかまわず噴き出して、大切な「うまみ」を内包しながらもそれが甘酸っぱさに隠されてしまっている。これがゆっくりと時間をかけて、少しずつ変化して、より熟成されたワインのように「コクのある理念やアイディア」になるのではないかと感じています。不思議なのは、何か特別なひとつの出来事がこのような思索の洪水を引き起こしたのではないということ。気づかぬうちに溜まっていた何かが堰を切ったように押し寄せてくる。朝、目覚める度に、どこかが変わっている自分に気づく。[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.29

コメント(0)

-

未来の社会への投資

いろいろな考えがすうっと形になってきました。様々な出会い、思索、コップに溜まり続けていた水がついにいっぱいになってふちから溢れ出た感覚。なぜひとりひとりが思いやりを持った生き方をしていかなければならないのか?なぜ私はそのことにこんなにも思い入れを持っているのか?今までの社会では、若者が老人を支えるとか、旦那が妻を支えるとか、そういう一方的な関係で世の中はまわってきました。しかし、これからの社会はどうでしょう?あきらかにそれらの関係が崩壊しつつあることは誰の目にも明らかです。将来の世の中が今より幸せにあふれた豊かな社会であるためには、既存のどこかいびつな構造から、お互いにあらゆるところで、あらゆるレベルで自然に支えあうことができる構造へと作り変えていかなければなりません。しかし。今、現在、このときに。こうした未来の社会の危機を回避するために行動できている人がどれだけいるでしょうか?CSR(企業の社会的責任)を語るときもそうなのですが、明日の結果のためにする行動ではないのです。10年後、20年後、100年後の社会をイメージしたときの最適な解を探求しているのです。そして、私たちの事業。それは、今、目の前に存在する課題を抱えた人を支えていくと同時に、こうした10年後、20年後の世界がよりよくあるために、「今」起こしている行動の結晶なのだと。未来の社会への投資に他ならないのだと。そういう「意味」に気がつきました。突き動かされるようにして重ねてきた自分の行動の「意味」が。やっと、今、わかりかけてきた。過去の歴史を振り返ったとき。本当に社会を変革しえた人、ソーシャルイノベーターというのは、そうした視点を持っていたのではないか。そして、重要なことは、すぐに結果が見えなくても、場合によっては自分が生きているうちにほんとうの変革の成果を見届けることができないことがわかっていても。それでも自らのビジョンを持ち続け、あきらめずに行動し続けられるかどうか。それが、口先だけでなく、未来の社会を本気で考えているかどうかの試金石なのかもしれません。そして、ほんとうに社会をよりよく変えていける人の共通資質はきっとこういうところにあるような気がしています。[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.28

コメント(2)

-

人の幸せ自分の幸せ

オレは成功して、たくさん儲けてから社会貢献をするんだ。そういう風に(なぜか)自慢げに言う人がいます。もちろん大抵の場合はまだ成功してないのですが。これは、一面では確かに正しく思える考え方です。事実、ビル・ゲイツなみに儲かれば、財団でもなんでもいくらでも作って社会貢献ができるでしょう。しかし、実は成功して大規模な社会貢献、あるいは本質的な社会変革を試みる人は、実は成功する前から自分の身の丈にあったトライをコツコツと積み重ねているものである、という話を聞いたことがあります。「成功」とはいったい何を指すのでしょう?人はいくら儲かるようになったら、他人のためにも自分の資源を分け与えられるようになるのでしょう?ふとブラジルの大変貧しいスラムで見たとある光景を思い出しました。それは、シングルマザーがたくさんの子供を抱えて集まり住んでいる場所で、たまたまひとりの母親が臨時でわずかな収入を得て帰ってきたのです。彼女はそのお金でありったけの食料を買い、周りに住む子供たち、その母親にそれらを分け与えていました。分かち合いの心は、どんなに貧しい場所にも存在する。おそらく彼らは「社会に貢献しよう」などと思って資源を分け合っているわけではないでしょう。それが生き抜くためのストラテジーであり、自然な行為なのかもしれません。ただ、そのことに衝撃を受けました。そして、その後マザー・テレサの言葉に出会います。ここにひとつの真実があった!そういう風に思いました。まず「自分が幸せにならなければ、人を幸せになんかできない」という思い込みを捨てる必要があるかもしれない。なぜなら、人の幸せを手伝うことから自分の幸せもはじまっていくのだから。問題は、それに気が付くために、そんな思い込みを捨て去るために、小さな幸せの一歩を踏み出すために、なんらかのきっかけが必要であるということなのです。それにしてもマザーテレサという人の偉大さは計り知れません。彼女が思想家でありながら、実行者であったこと、そしてその思想を昇華させた珠玉の言葉を残した表現者としての才能に畏敬の念を抱かずにはいられません。[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.27

コメント(2)

-

手軽な社会貢献の是非

メイク・ア・ウィッシュのクレジットカードの件から波及して、改めて社会貢献の意味や方法に関して思考が深まりました。「源泉徴収」みたいでイヤ。そんなコメントがなんとも的を射た表現で、ちょっとヤラレました。その他にも、「顔が見えるから、ハートが触れ合うから意味があるんだよ」と、そんなご意見もいただきました。世の中には「この商品をお買い上げになると代金の一部が寄付されます」というモデルは結構多くあり、特に最近ではあちこちで大活躍です。しかし、私自身がそのような企画を目にしてほんとうに心を動かされるか?そんな風に自問したとき。否。そういう風にはっきりと感じる自分がいることに気がつきました。まったく同じ商品で、寄付つきと寄付なしを選べと言われればもちろん寄付つきを選ぶけれど、それによって「感動」や「心の豊かさ」が生まれるかというとそんなことはない。それはどうしてか?やはり、そこに「接触」や「コミュニケーション」が足りないためだと思うのです。一方的な寄付や慈悲はどこかに無責任という要素を内包している。わたしは、もっともっと具体的に、直接的に、自分の知恵や力や時間を使って、汗を流して、めいっぱい責任を引き受けて何かをしたいと思っているから。そうして初めて自分の心に感動や豊かさが生まれることを知っている。しかし、これは、すでに「社会の課題に自分の責任で向き合おうとしている人」の思いだと思います。「源泉徴収みたい」と感じるのは、「もっとちゃんと関わりたい」という欲求の裏返しなのではないでしょうか。ひるがえって。今の社会には、そうした社会の課題と自分の生活を切り離して生きている人がたくさんいます。自分自身もときに安易に流れ、自分勝手な行動をとった挙句に反省することがしばしばです。「他人事」にしてしまうことはあまりにもカンタンで。しかも、それは多くの場合、悪意からではなくて、ほんとうに「興味がない」ところから来ているのではないかと思うのです。そうしたまったく興味のない人、考える機会がなかった人に対しては、上記のような「手軽な社会貢献」もきっと意味がある。多少動機が不純であったとしても、それほど思い入れがあるわけではなくとも、行動に移してもらうことが大事。そのプロセスの中で、ほんとうの心のつながりが一瞬でも生まれれば、そこで次の行動へのインセンティブが生まれるはず。そんな風に信じて、いろんなレベルの、たくさんのアイディアを、あらゆる方向からこの社会に投げかけたい。[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.26

コメント(0)

-

假屋崎省吾氏の衝撃

ビジネス会議のフィードバックが林さんの話で終始してしまったのですが、上記会議では「あの」假屋崎省吾氏も現れました。とはいっても、テレビをほとんどみないわたしは最初「誰?」という感じだったのですが。※假屋崎省吾氏:假屋崎省吾花教室主宰。美輪明宏氏より「美をつむぎだす手を持つ人」と評され、繊細かつ大胆な作風と独特の色彩感覚には定評がある。クリントン前米大統領来日時や、天皇陛下御在位10年記念式典の花の総合プロデューサーなどでも、内外のVIPからも高い評価を得る。長髪のオネエ言葉で現れた彼にビックリ!言っていることの7割くらいは意味不明なのですが(笑)、残りの3割でほんとうにいいことを言っていました。人生で大事な「か・き・く・け・こ」「か」は「感動・感謝」「き」は「緊張」「く」は「寛ぐ」「け」は「決断」「こ」は「好奇心」結構自分の価値観と近かったりして(笑)。そして、彼はこんなことも言っていました。「好きだからできるんですよ」と。そして、「美輪明宏氏に大きな可能性を見出してもらえた」と。そのふたつを聞いたときに、何かが頭の中でヒラリと結びつきました。彼はおそらく小さな頃から「ちょっとおかしな人」と周りには思われ続けていたのでしょう。「美」に対する執着も、その表現方法も。それは、人がなんと言おうが気にしない、と思っていてもどこかで彼を傷つけていたはずです。それが、美輪明宏氏に出会って、その存在そのものを認めてもらえた。「それでいいんだよ」と包んでもらえた。そのときに初めて彼の120%の可能性が花開いたのではないかと感じたのです。その瞬間からきっと「好きだからやっている」と胸を張って言えるようになったのではないかと。「好きなことをする」はときに周りにとてつもなく大変な摩擦を引き起こします。「自分が好きなことの価値」を大切な人が理解してくれない、世間の人が理解してくれない、なんていうのは珍しくないこと。いくら自分が好きで大事だと思うことを追求していても、世界中の誰ひとりにもそれを理解してもらえなかったとしたら?それは、果たして幸せと言えるのでしょうか?それよりも、世界にたったひとりでもいいから、その価値を心の底から、100%信じきってくれる、あるいはその価値を信じている自分を、そして自分の可能性をまるごと認めてくれる。そんな存在が必要なんだと思います。そして、自分の周りでそんな存在というと、たくさんのあたたかい友人たちのほかに、ぱっとコーチが頭に浮かびます。假屋崎氏が美輪氏に出会ったように、自分を認め、自分の可能性を引き出してくれる人。コーチングというものの本質は、どうもこのあたりにあるのではないかと思い始めました。コーチはその関係性だけをなるべく純度の高い状態で作り出すプロフェッショナルなのではないか。自分や自分の好きなこと、大事にしていることを心から認め、自分の可能性を信じてくれる人たちがいるからこそ、挫けそうなときも足を止めずに歩んでいける。たったひとりでも歩き続けられる強さをもちたいといつでも思っているけれど、ほんとうにたったひとりで歩き続けられる強さを持つ人間なんかたぶんいない。そして、ひとりじゃないほうがはるかに楽しいし、心底幸せなのです。自分が大事に思っていることを、同じように大事に思ってくれる。そんな人たちに囲まれている自分は今、とても幸せ。●假屋崎省吾さんのインタビュー記事[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.25

コメント(1)

-

BMW社長林文子氏

第9回国際女性ビジネス会議に参加してきました。全国からなんと850人を越える男女(女性が9割!)が集まる活気のある会で、大変刺激を受けました。今年のテーマは「セルフ・モーティベーション ~情熱、変革が成果をつくる~」特にBMWの社長を務められている林文子氏のお話には感動★感激。林さんは、女性の営業、しかも車の営業なんて考えられない!ような時代に自分の力で未来を切り拓いていった女性。最初は無理やり販売店の社長に頼んで試用してもらい、そこで営業トップとしての成果をゼロから作り上げていきます。ひとりの営業職としてもたいへんなパワーをもった方ですが、支店長として抜擢されたときにさらなる可能性を開花させました。成績最下位の支店へ配属された林さんは、営業マンたちの自信のなさに驚きます。いつも叱られるばかりで、自分たちの魅力を認められることがない男たち。彼らに対して林さんは今までの上司にはない方法でアプローチをしました。それは、ホメて、ホメて、ホメること。今でこそホメて育てるというのはよく聞きますが、当時はまったく驚きのマネジメントだったそうです。また、「営業の仕事は楽しい!」と伝えること、失敗をしたときには、その失敗を部下に抱え込ませなず共有すること。また、同時に叱るときには本気で体当たりでぶつかる勇気をもつこと。そんな彼女のモットーは「ホウ・レン・ソウは上司から」報告、連絡、相談は、上司のほうから心を開いて行いましょうというものです。また、「部下に対して今、ここで結果を求めてはいけない」といいます。他の職場に移ってから、30年経ってからわかってくれることもあるのだと。そして、彼女のスタイルが凝縮された言葉が頭から離れない。「魂が、心が寄り集まって職場になる」「お客様にもチームメイトにも『心をかたむける』」それはあまりに人間的すぎるでしょうか?働く場所にはふさわしくないでしょうか?しかし彼女はこの価値観を実績でも証明します。彼女のもと、6ヶ月で最下位の支店がトップに躍り出ました。さらに続いて次の最下位支店を3ヶ月で成績一位にしてしまったのです。この実績を買われてフォルクス・ワーゲンの社長として引き抜かれ、さらにBMWの社長として同社へ戻るという華麗なキャリアが生まれました。そんな彼女にはお手本などありませんでした。常に目をかけてくれる上司もいませんでした。でも、おそらくそれを不満に思ったことはないでしょう。ただ、自分のパーソナリティを活かしたやり方で、与えられた環境に対して感謝を忘れず、毎日毎日毎日挑戦し続けた。それも、毎日のプロセスを心のどこかで楽しみながら。そんな彼女の「あり方」が人の心に染み透り、結果に昇華したのだと思います。●林文子さんのインタビュー記事[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.24

コメント(2)

-

営業の本質とは何か?

コーチングのコーチを紹介するというベストコーチ.jp事業を展開しはじめてようやく一ヶ月。大手企業に導入することができたおかげで、予約はぼちぼち入ってきています。そして、こうした法人顧客以外の個人のお客様に向けてはまだプロモーションをしていないのにもかかわらず、ウェブサイトを覗きにきてくださったり、予約を入れてくださる方がいてとってもうれしい!そんな個人のお客様をみているうちに不思議なことに気が付きました。それは、親しい友人・知人よりも、セミナーや交流会に出席したときにたまたま出会った方、それもさして会話をしていないのに、なぜか後日ご連絡をいただき、お申込してくださる方が多いということ。そういう方は、大抵もともと特定の課題を意識しており、それを前向きに解決していきたい!という姿勢を持っています。真剣に向かい合いたいと思っていらっしゃるので、コーチングが衝撃的な成果をもたらすことも少なくありません。そんなお客様をみているうちに。「営業」って、特定の商品やサービスを必要としていて、求めている人のところへ、その効用をきちんと伝えて、さらに満足いただけるかたちでお届けすることなのかな・・・とふわふわと思いをめぐらせています。欲しくない人にいかに欲しくなってもらうかというより、必要としている人に適切な方法とタイミングで出会うために行うのがマーケティングであり、営業活動であるのかなと。なにしろいわゆる「営業」というものをしたことがなかったので、こんなところから試行錯誤です・・・。●コーチングって何?コーチングを受けてみたい!方は ベストコーチ.jpまで![本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.23

コメント(3)

-

無反応の反応

メイク・ア・ウィッシュの件、思っていたより反応が少なくてちょっと意外でした。私の文章の表現がいまひとつだったのか、行動を起こす対象がクレジットカードの申し込み、という受け皿がよくなかったのか、そもそもウェブログというメディア自体に反応しづらかったのか、はたまたもうすでにこの活動が知られていることでインパクトが薄かったのか。いろいろと原因は考えられますが、あくまでも「反応が少なかった」ということに対して、そのほんとうの理由は推して量る他ありません。インターネットを使っての発信というのは、往々にしてこのようなことが多く、反応があるときには賞賛なり批判なりその「色」がわかるのですが、「無反応の反応」がいったい何を意味しているのか理解することは非常に難しい。これはメールマガジンにも同じことが言えます。世界の社会起業家を紹介する「Passion in Action!社会起業家たちの挑戦」を発行し始めて1年半くらいたちますが、読者の皆様が思っているよりはるかに発行時の反応は少ないです。かと言ってみんなが面白くないと思っているかというとそういうわけでもなく、リアルで遭遇する方々にはお褒めの言葉を頂戴したりすることがままあります。もちろん、メールマガジンもウェブログも基本は発信者ありきの媒体ですので、それが自然と言えば自然ですが、世の中には同じメディアを使っていてもとんでもない反響を引き出す発信者もたくさんいますので一概にメディアの特性とは言えないはず。反響の多くでる発信者のメッセージは、たいてい過激で極端で、断定的で。ちょっとそれはどうか?と思うような内容であることが多い。でもその「いかがなものか?」という気持ちが、人に行動を起こさせる原動力になっていることは確かなのです。「読み手のために」文章を書くことには目的があります。情報を伝えること。反応を引き起こすこと。行動を促すこと。同じテーマで、同じ情報の構成要素であったとしても、おそらく出来上がる文章はまったく異なるものになるでしょう。目的にあった文章を、自分の手でいつでも自由自在に紡ぎ出せるようになりたいと思います。PS メイク・ア・ウィッシュ倶楽部の件、人数はさほど多くありません が、興味のある方からはご連絡いただきました!じっくりゆっくり しっかりやっていきたいと思います。今からでももちろんどうぞ![本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.22

コメント(0)

-

夢がかなう日

難病の子供の夢を叶える団体、メイク・ア・ウィッシュ・オブ・ジャパン(MAWJ)の事務局長、大野寿子氏にお会いした。前々からその活動とコンセプトに共感して色々な人にご紹介をしていたのですが、ちゃんとご挨拶にいったのは初めて。メイク・ア・ウィッシュはアリゾナに住む、クリスという7歳の男の子の夢をかなえたことが発端で、1980年にアメリカで発足しました。白血病にかかっていたクリスの夢は警察官になること。この少年の話を聞いたアリゾナ警察の警察官たちは、本物そっくりの制服とヘルメットとバッジを用意し、クリスを名誉警察官に任命することにしたのです。周りの人にに支えられて夢を叶えたクリスはそのちょうど5日後に亡くなりました。しかし、クリスの夢の実現に関わった人々は、他にも、大きな夢を持ちながら、難病のため夢をかなえることができない子どもたちがいるに違いないと考えてメイク・ア・ウィッシュを設立したのです。現在では、アメリカをはじめ27カ国でそれぞれの事務局が設けられ、今までに13万人の難病の子供たちの夢をかなえてきました。「ディズニーランドにいきたい」「野生のイルカと泳ぎたい」「ウルトラマングレートと一緒に闘いたい」「大好きな歌手に会いたい」「バスの運転手になりたい」「飛行機に乗りたい」「セレッソ大阪の森島選手とサッカーがしたい」子供たちの夢は、いろいろです。普通の子供だったら、当たり前のようにできることも時に彼らにとっては「叶えることが難しい夢」であったりすることに改めて気づかされます。大野さんは言いました。「私たちは、病気の子供たちに思い出を作ってあげるためだけに活動しているのではありません。どんなに辛く苦しい病気に侵されていても、それでも夢と希望をもって毎日を生きることができる。そのことを伝えていきたい」MAWJで夢を叶えた子供たちの物語を読むと、そのことが実感としてよくわかります。信じられないような苦痛に苛まれながら、それでも憧れの歌手に出会える日を夢見て、毎日病気と闘い続ける少女。知能を日々失い続けるという恐ろしい障害を持ちながら、イルカと出会って一緒に遊ぶことができた少年のはちきれんばかりの笑顔。そして、それらの夢と希望を支えるために全力を尽くす家族の姿に何度も心を揺さぶられました。こうした境遇に置かれた多く人たちは、驚くほど毎日に感謝し、今手の中にあるものすべてをほんとうに大事に大事にしています。たとえそれが、「歩けることができる」とか「アーとかウーという言葉にならない声が出せること」であったとしても。夢や希望を持つことの真のパワー。今、自分を取り巻くすべてのことに感謝をする気持ち。自分を強引に屈させようとする力に立ち向かう勇気。病に侵された小さな子供たちの生き方を知って、たくさんのことに気づきました。大きな勇気をもらいました。【メイク・ア・ウィッシュ倶楽部へのお誘い】メイク・ア・ウィッシュ・オブ・ジャパンの活動を知って、応援したくなった方!きっといますよね?ひとつ簡単にできる応援方法をご紹介いたします。『メイク・ア・ウィッシュ ライフMasterCard』というMAWJと提携したクレジットカードが存在します。このカードのご利用代金の一部がMAWJへの寄付金となり子どもたちの夢の実現のために使われる仕組みです。なんと入会金・年会費は永年無料!ですので、カードが財布に一枚増えてもかまわない、という方は是非お申し込みください。もちろん、カード使って寄付をしながらでもポイントが貯まりますので、他のカードのようにマイレージとの交換や商品券との交換も可能!さて、私は、「自分にできる応援方法」としてこのカードの宣伝部長に勝手になることにしました。きちんと宣伝していないせいか、まだこのカードを持っている人は全国で500名前後。今年の末までに1,000人にできるようにがんばりたいと思います!また、今回このカードを申し込んでくださった方々と是非リアルで集まりたい!と考えています★ メイク・ア・ウィッシュを応援する心意気のある素敵な人たちとつながることができる機会になるでしょう。子供たちの夢を応援しながら、自分の夢にも一生懸命な人が集まるといいなと思っています。今から楽しみです!【お申込方法】1)『メイク・ア・ウィッシュ ライフMasterCard』をオンラインで 申し込む ※申込時の「住所」の欄で入力エラーがでやすいですが、 番地番号なども「漢字で入力」すると大丈夫です。ご注意あれ。2)受付時に交付される1.受付番号、2.お名前を mawj-club@justrade.net まで送るたったこれだけ!!10分あればできますよ~★[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.21

コメント(2)

-

侍の美学

「ラストサムライ」を観た。「侍の美学」それを表現する。そのために、ただそのためだけに作られた映画。噂には聞いていた渡辺謙、真田広之は素晴らしかった。トム・クルーズもがんばってた。もちろん彼らの演技の迫力に圧倒されたということもあるけれど、それ以上にそこにあった「侍の美学」に打ちのめされた。それは、誇りであり、情熱であり、忠誠であり、覚悟であり、勇気であり、情であり、相手を尊重する謙虚さであり、そして馬鹿がつくほどの正直さ。そんな価値観を「美しい」と思う感性が自分の中に存在することを心からうれしく思う。そして、この極めて日本的な価値観は、時代を動かしていた「侍」から、近代日本を形作った官僚・政治家へ、そして不思議なほど忠実に現代の偉大な経営者たちに受け継がれているということに気がついた。いつの時代も、その時代を動かす力を持ちえた人物の生き方には、そうした美学を垣間見ることができる。今の世の中では、「個人がどう幸せに生きるか」がなにより大事にされ、「どういうふうに成功するか」ということに血眼になっている人が大勢いる。もちろん自分も少なからずそのために時間をかけて生活している現実がある。しかし、ほんとうは「人間はどう生きれば美しいか」ということではなかったか?他人にではなく、自らに恥じない人生を生ききるために。それを追求することによってのみ、人生で自らが為すべきこと、時代の中に生れ落ちた意味を知ることができるのではないだろうか。時代を、世の中を、そして未来を真剣に見つめたい。【ラストサムライあらすじ】19世紀末。南北戦争の英雄、オールグレン(トム・クルーズ)は、原住民討伐戦に失望し、酒に溺れる日々を送っていた。そんな彼が、近代化を目指す日本政府に軍隊の教官として招かれる。初めて侍と戦いを交えた日、負傷したオールグレンは捕えられ、勝元(渡辺謙)の村へ運ばれた。勝元は、天皇に忠義を捧げながら、武士の根絶を目論む官軍に反旗を翻していた。異国の村で、侍の生活を目の当たりにしたオールグレンは、やがて、その静かで強い精神に心を動かされていく。[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.20

コメント(3)

-

下駄生活から高校時代の回想へ

最近ちょっと近所に出掛けるのに下駄を履いている。浴衣を着るときのために手に入れたものであるが、最初は履き慣れないと痛くなるだろうと思って使い始めた。と、これがどっこいなかなか快適なのだ。ビーチサンダルよりしっかりしているし、蒸れることもない。しかも、なんとなく「粋」な感じがしてうれしい。下駄生活を満喫していたら、ふと高校のときの校則のことを思い出した。私の通っていた学校は、私服で、限りなく自由な学校だったのだが「校則」が2つだけ存在した。それが、・下駄を履いて登校してはならぬ・バイクで通学してはならぬという2つ。理由を聞いたところ、「うるさいから」だそうだ。本気なのか冗談なのかよくわからない。しかし、それ以外には、ピアスも茶髪もパーマもOK、授業も午後から来たりする人がいるような、今思えば大学のような高校だった。「自主、自律、自由」それがモットーの学校だった。今思い出してもおかしいのが、「うちのクラスで掃除をするかしないかを決めよう」という議論をした記憶だ。「掃除をすること」が決まっていて、その当番を決めるのではない。そもそも「掃除をする必要があるか否か」を議論するのだ。当たり前だが掃除をしないと究極的に汚い教室になるので、いちおうやることになる。反対者はいない。そうすると次は「週に何回、誰がやるのが適当か」という議論に移るのだ。こうして決まったことの多くは、実行される。そして、生徒も自由だったが、今思えば先生がいろんな意味で一番自由だった。通常の教科書をイチページも開くことなく、延々と「持続可能な地球」に関して語り続ける先生がいれば、「憲法改正委員会」を授業で組織する先生がいたり、夏目漱石の「それから」だけをひたすら読み解いたり、世界史なのにイスラム史しかやらない先生もいた。教科書を開くことのほうが少ないような授業ばかりだったけれど、今思い返してもなんとも楽しかった。そこにはホンモノの学びがあった。それは、なにより先生が自分の好きなことを好きなように教えていたからだろうと思う。なんだか下駄からずいぶん遠ざかってしまったけれど。学校も教育も、もっと粋になればいいのに。ふと、そんな風に思った。[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.19

コメント(2)

-

最近の悩み

最近とっても悩んでいることがあります・・・。それは、人の顔と名前を覚えられない!ということなのです。お会いする方の顔も名前もなるべく覚えよう、覚えようと努力はしているつもりなのですが。。どうも要領が悪いらしく、再会したときに不快な思いをさせてしまうこともしばしば。しかも、自分の名前があまりに珍しいために、こちらは覚えていただけていることも多く、これまた恐縮してしまいます。そこで、みなさん!どうやってお会いした人の顔と名前を覚えていらっしゃるのか、こんなコツ、あんな秘密、是非教えてください!あるいは、「覚えてなかったけどその場はなんとか乗り切る方法」も大歓迎です~。ほんとうに、かなり真剣に困ってますので、どうかご協力ください~★[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.18

コメント(2)

-

経営者に向いている人いない人

「経営者に向いているかどうか」というテーマがちょっと話題になり、なんだかその後いろいろ考えてしまいました。ちょっと調べてみたところ、こんなデータがでてきました。産能大学による、企業の管理職を対象とした調査結果によると、「経営者に求められる重要な資質・能力」は、決断力(60.4%)、先見性(52.8%)そしてリーダーシップ(52.0%)がベスト3となりました。以下、実行力(31.6%)、ビジョンに富む(25.2%)などがあげられています。逆に低かったのが、堅実性(4.0%)、体力(6.8%)、責任感が強い(6.8%)。また「理想の経営者は」1位 本田宗一郎、2位 松下幸之助、3位 ビルゲイツ。これって、結構普通の結果ですよね。一般的に言われていて、まぁそうか、と思えるような。でも、私はなんとなく違和感を感じました。なぜか?これって、あくまで「企業の管理職が考える理想の経営者」なのです。経営者自身が、「自分が経営者に向いていると思う理由」ではない。もちろん決断力や先見性が重要であることは言うに及ばず、でも大切な何かが抜け落ちているような、そんな気がして。それは何なのか?ゆっくりと思考をめぐらせる中でひとつの言葉が浮かんできました。それは、「経営を楽しめる才能」電光石火の決断力があっても、どんなに将来の社会を予見する力があっても、あるいは人を引っ張る才能があったとしても。それらを駆使して、「経営」にまつわる日々のアクティビティを楽しむことができなければ、きっとその人は経営には向いていない。好きか、嫌いか。楽しいか、楽しくないか。たぶんそれがとても大事。[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.17

コメント(0)

-

無謀な試み大王

昨日コメントをくださったhirocさんのサイトでとんでもない会社を発見してしまいました!!その名も『面白法人KAYAC』え~、百聞は一見にしかず。とにかく見て欲しいのですが、まさにアイディアを形にする。とりあえず形にするという感じです。アイディアの中には相当ナンセンスなものもありますが、それのうちいくつかはちゃんとビジネスになっとるというところがすごい。そのベースになっているのが、7月7日に7つのネットサービスを立ち上げるというKAYACならではの無謀な試み「777Project」今年でなんと6回目を迎えます。そのうち、現在でも動いているものの中にはこんなサービスが!●うん!国際命名部捜査課日本語の響きが外国語でどんな意味があるのか調べることができる、インターネットならでは、といわせる新概念サービス。●思い込み倶楽部現代科学に挑戦。思い込みの深さこそが、人間の夢を実現してきたのだ、という信念の元、その原始的エネルギーをプラスの方向に有効利用するためのKAYAC的社会的貢献。●T-select「創る人」と「欲しい人」を繋げるWeekly PricedownTシャツオーディション。なんと2002年に伊藤忠&Yahooと合併するほどに成長。そして、今年ので一番ウケタのは、「研究顔研究」「鳥の研究をしている人はだんだん鳥顔になっていくのではないか・・・というような研究内容と研究者の顔の相関関係を調べるProjectを行いました」とのことです。あ~っ!もうツボにハマリすぎです。ケッコンしてくださいっ!って素直に言えるくらい大好きです。[本日の日記に★ざぶとん一億枚★]

2004.07.16

コメント(6)

-

タイトルが命なの★

ウェブログで文章を書いていると、いろいろなことを、いろいろなところで聞かれたり、コメントをいただいたりします。その中で、かなり多い質問が、「タイトルは狙ってつけているのか?」というもの。お答えは、そりゃ狙ってますよ~!普通に毎日見てくださる方にとってはあまり関係ないと思うのですが、たとえば楽天やソーシャルネットワーキングのサイトでタイトルだけの新着情報が流れますよね?そのときに特に意識していなかった人が「おっ?」と思っていただけるように、そしてサイトを訪れてまた来たい!と思っていただけるように工夫しています。メールマガジンのタイトルに仕掛けを作るというのはよく言われるのですが、ウェブログのエントリーのタイトルを真剣に工夫している人はまだそれほどいないかもしれません。また、ウェブログの場合には絶対的なアクセスよりもコメントの数のほうを意識されている人も多いかもしれません。特定のブログには、本文よりはるかに長いコメントがエンエンとついている、というような場合すらあります。コメントはどうやら、「みんな書いてるから書きやすい」という空気もあるようですが、やはりいただくととってもうれしいので、是非みなさま足跡残していってくださいませ♪[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.15

コメント(2)

-

未来を創る企業家たち

今週のAERAで、「未来を創る企業家たち」というタイトルの特集がありました。副題は「収益至上主義でない企業社会のなかで」というもので、以前メールマガジン用にインタビューをさせていただいたスペースポートの上田氏がババ~ン!とでておりました。そのほかSRIの秋山をねさんや、地域活性化の取り組みをしている若者など、まさに「社会起業家」というタイプのひとたちです。記事の中で、未来の企業家、すなわち次の時代を切り開く新たな企業家の条件として、1)時代が直面する難題への挑戦2)従来の企業が抱えている弱点の克服3)社会とのコミュニケーション能力があげられていました。また、気になった部分を一部抜粋すると:「20世紀に大産業になった自動車、鉄道、電力、通信などは、地域や国に固まっていた人類が、地球上に広がっていく時代状況の中で発展した。結果、会ったことも見たこともない人たちが生活を支え合う、という仕組みが地球上に広がった。身の回りに貧困が見あたらなくても、遠い彼方で貧困が深刻化している。資源の枯渇や汚染も同じだ。勤勉な工場労働者を作るための教育では、地球規模の問題を捉える能力は育ちにくい。環境、教育、国際協力といった分野は成長産業である。同時に通信、バイオ、新エネルギーなど技術革新は課題克服の「道具」として発展してゆくだろう」と、かなり自分の考えと近いところに落ちていて、なんだかとっても勇気づけられました。それにしても!!「環境、教育、国際協力といった分野は成長産業である」ですと!?環境、教育はともかく、国際協力が成長産業とはいったいどういう意図でこの記者さんが書かれたのかが気になります。その後の文脈をみると、例えばソーラーパネルを途上国にインストールしてまわる、とかそういう類の産業のことをイメージされているのかもしれません。そして、もうひとつこの記事を読んでいて気がついたこと。それは、「社会起業家」という言葉ではなく「未来の企業家」という言葉が使われていたというところです(ちなみにAERAは以前に「社会起業家」という言葉で特集を組んだこともありました)。この記事の最後は、「自分で起業はしなくとも、思いに共感して応援することはできる。まわりを見回せば働き方の選択肢は確実に広がっている」と結ばれています。この記事であえて「起業家」をテーマにしなかったのにはとても深い意味が込められているのではないでしょうか。「起業」とすると実際には一部の人だけがするものです。しかし「企業家」は世の中にたくさんいますし、おそらくAERAを読んでいる多くの人と重なるでしょう。もはや、こうした収益至上主義でない、未来の社会を作っていくようなビジネスは、一部の人のためだけにあるのではなく、これから働く多くの人のために存在する。そして、誰もがそのミッションの一翼を担うことができる。そんな働き方があるってことにも気づいてほしい。そんな思いが伝わってきました。[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.14

コメント(0)

-

私がミニモニ★サイズだった頃

さくらももこの「もものかんづめ」を読んでいたら、中学校の体育の時間の記憶がよみがえった。今の私からは、おそらくおよそ想像を絶すると思うのだが、中学1年生の私は今とまったく違う少女だった。身長147cm体重39Kgいや。100%マジですから!ネタじゃないっすから!前へナラエ!も腰に手当てる人でしたから!まぁ、こんな吹けば飛ぶような女の子だったので、体育の時間は苦痛だった。体力測定でハンドボール投げとかやっても、目と鼻の先までしか飛ばないし、バレーボールのサーブを入れようと思っても、試合中一回も、そう一回も!!入らないという人だった。はっきり言って、バレーボールのサーブに「パス権」が存在したとしたら、わたしは間違いなく行使していただろう。どうせネットのはるか手前に落ちるとコートの中の誰もがわかっているのだからやるだけ時間の無駄だと思っていた。ところがそんな私の態度だけはでかく、「私の身体はバレエが踊れればそれでいい。球技なんてアホくさいことをやってられるか」というオーラをビンビン出しているという有様だった。当然こんな奴は体育教師に嫌われる。そしてよけい体育が嫌いになる。まさに負のスパイラル。しかし、そんな私が何を血迷ったのか高校に入るときに柔道部に入ってしまったのだ。いろんな人にいまだに入部動機を聞かれるのだが、今もってして理由がよくわからない。道に迷ったくやしまぎれの宇宙人にでもソソノカされたとしか思えない。そんな毛細血管の先の先まで体育会系の部活に入ったばかりのころ、ベンチプレス(ウェイトリフティングみたいなやつね)でなんと「棒だけ」しか持ち上がらないという堂々の記録を叩き出した。昼休みになると、みんな部室に集まってきて、弁当を広げるものあり、漫画を読むものあり、そしてオモムロにベンチにねそべって、かわるがわるバーベルを持ち上げるのだ。・・・今考えると異様だ。なんというバラ色の青春だろう。ところがトレーニングを続けているとバカな筋肉はだまされて日々増強作業にいそしむようで、気がついたころには、すっかり筋肉隆々になっていた。体重だけで考えても、在学時に5キロ近い筋肉を開発したことになる。アブトロニクスも真っ青である。そんな風に筋力と基礎体力をつけた私は、いつのまにか球技大会のハンドボールやフットサルで活躍できる人になっていた。体育の時間もキライじゃなくなっていた。・・・思い出したことを徒然に書いたのであまりまとまりはないけれど、人は形から入っても変わることがあるんだなぁということが頭に浮かびました。トレーニングを積んで、形を整えることで、中身の精神面が追いついたり、それにふさわしく成長したりする。他のことでもそういうことがあるのかもしれない。[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.13

コメント(2)

-

あなたがそばにいるなら

大好きな渡邊奈央さんのライブへ行った。奈央さんのことは相棒の香織から教えてもらって、それ以来の大ファン。今日は、香織からいつも聞いていた幻の曲を初めて聴くことができた感動でほんとうに心が震えた。奈央さんと私は大事な家族を失っているという同じ原体験を共有していて、その想いを込めて作られた歌だったのでなおさら。家に帰って、私はきしむ机の引き出しをあける。そこにはいつものように優しい眼差しを向ける彼がいる。自分の目と生き写しのように相似形のその瞳。「あなたがそばにいるなら」いったい今までに何度考えたことだろう。「あなたがそばにいるなら」そして、これからいったい何度考えることだろう。「あなたがそばにいるなら」この10年、どんな思い出が生まれていただろう?「あなたがそばにいるなら」私は今のように生きていただろうか?「あなたがそばにいるなら」今日もあなたを幸せにするたくさんのことができたのに。なぜ、あなたが、今、私の、そばに、いないのか?そのことが。10年経ってもまだほんとうの意味で理解できない。どうしてなの?[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.12

コメント(0)

-

歩いた場所が道になる

「人間は、後になって初めて気がついたり、理解できることがあります」そんなお言葉をいただきました。「経験からしか学ばない」のエントリーを思い出しましたが、何度も、何度も形を変えて耳にしていたことが、結局全っ然わかっていないことがあります。失敗をして、そのときに初めて腹に落ちる。あんなに言われてたのにバカだなぁって思ったり。なんであのとき受け入れられなかったのかなぁって凹んだり。でも、そのときの自分のレベルでは、本当の意味で理解して、正しい判断を導くことがどうしてもできなかったりする。だから、自分でやって、失敗を重ねながら、そういうふうに後から理解したり気づいていくことがある、ということだけはとてもよくわかります。そして、ふとそれはもしかしたら遠回りでもなんでもなくて、それが「その人にとって」は最短距離で、それ以上近くて都合のいい「道」などというものはそもそも存在しないのかもしれません。その時点の自分が悩みぬいて選択し、自分自身とその判断を信じて、勇気をもって踏み出した一歩であるのなら。やっぱり自分にとってはそれ以外の一歩があるとは思えないから。そうして一歩一歩進んでいく中で、その進んだレベルに応じて、人から言われてきたこと、本から学んだことなどを想起する。うまくそれらを組み合わせて目的に早く近づくための一歩を選べることもあれば、失敗してから新たな一歩を踏みかえねばならない場合もあるでしょう。ただ、いずれにせよ。ひとつの方向を目指して、一歩を重ねていくうちに、自分の歩いた場所が道になる。自分だけの道になる。ちょっと曲がってるかもしれないけど、自分が作ってきた道だと。笑顔で言えるような一歩を積み重ねたい。[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.11

コメント(1)

-

手段と目的の大事な関係

朝一番からSTYLE2004(ソーシャルベンチャーのビジネスコンペ)の集まりに出席してきました。私は、サポーターでも、スタッフでもなく、そう。参加者です。今回は、ベストコーチ.jpの事業でエントリーをし、一次選考に通っていたのです。ビジネスモデルがどうの、というより、私たちの想いやビジョンが少しでも伝わったということがとてもうれしい。それも、社会的な視点を強くもったプランばかりが集まるSTYLEで。集まった参加者たちは、下は20歳前後から上は35歳まで。例年に比べて、平均年齢が高く、社会人参加が多いようでした。テーマは福祉や生活関連が多かったです。一番印象に残ったのは、自己紹介のときに「白血病の人をひとりでも多く救いたい。それだけです」と言って涙を流した学生の方。それから障害者の妹さんと暮らしてきて、「障害があってもその障害にではなく、その人のできることに焦点を当てればもっと明るい社会になる」とおっしゃっていた方もとても魅力的でした。ひとりひとりに「自分がやらなきゃ。自分がやりたい」と思うだけの原体験があり、芯がある。プランコンペがあってもなくてもその事業をやるだけの想いがある。そんなひとたちの集まる空間。***さて、会のメインは「メンターミーティング」と呼ばれる相談会。起業して成功されている経営者の方や、特定の分野で経験値の高い人たちと参加者をマッチングさせ、30分ずつ話をするというものでした。メンターとして担当してくださったのは、株式会社インタースコープの平石氏、ビジネスキューブ・アンド・パートナーズのマヌエル氏、そしてスタッフサービスの吉岡氏。指摘を受けたのは、顧客のターゲティングの甘さ。どの層まで対象にするのかでサービス内容が変わってくるはずなのに、現状はサービスありきになっている点。これは確かにもっと深く掘り下げて、経営判断をくだすべき内容であると思いました。そして、私たちの想いはわかるが、それがほんとうに顧客の意識と重なるのか?ということ。つまり、私たちは、コーチングで心を満たしていくことによって、その結果を発展途上国の豊かさにつなげていくことを目的として事業をまわしているけれども、サービスを受ける人は必ずしもそれを求めているかどうかはわからない。そうなったときに、「自分が客だったら、途上国のことより、とことん客のことを考えてサービスを提供してよ」と思うよね、と。プラン上は、あまりに想いが強くですぎて、そういう風にとらえられたのだと思いますが、実はこれ、逆なんです。私たちは、むしろ「自然なカタチで、自分に負荷をかけずに、途上国の現状に対して意識を向けてもらう、アクションを起こしてもらう」ことを目指しています。だから、お客様の目的が課題のクリアや自己実現だけであって全然かまわない(というかそれが当たり前)。でも、実際に本当によいコーチングサービスを受けて、自分の課題をクリアし、自己実現に向かって歩き出したそのとき。目の前に「他人のためになにかをする」きっかけがあればいい。だから、コーチングのサービスそのものはとことんお客様のためのベストであるべきだし、その点に関しては「お金をいただく」だけの覚悟をしています。会社を信頼してサービスにお金を支払ってくれるお客様に対して、あくまでも手段であるからと言って手を抜ける理由は微塵もない。そして、そんな手段の実行を徹底せずに、果たしてどんな目的が達成できるというのでしょう?目的のない手段は意味がない。でも、手段が実行されない目的が達成されることもないのです。また、もうひとつ印象に残っている質問は、「途上国支援が究極目的であるならば、コーチングによる自己実現のサポートという事業に対するモチベーションを維持するのが難しいのでは?」というもの。それに対する私の答えは以下でした。途上国の経済的な豊かさを実現させるためには、私たちの心に余裕を生み出し、ひとりひとりが思いやりを持って生きることが絶対必須条件。コーチングは万能ではないし、手段の可能性は他にもあるのかもしれないが、「心の余裕と思いやり」を醸成することなしに、世界から貧困を失くすことはできない。そのことを心から信じているから。だから私たちにできる、最高の方法で「豊かな心の土壌」を創造していくことはひとつの決してはずすことのできないプロセスなのです。逆に究極の目的のために必要でないかもしれないことなんかやっていられる金も時間もない。そこには、ひとすじの矛盾もひとかけらの迷いもなくて。ただ、きっと今のままの表現だと、その繋がりが他の人たちには伝わりづらいのだろうと思います。「途上国の貧困をなくすために、私たちの心の豊かさや思いやりがぜったいに必要だ」というその因果関係を体験していない人たちにどうやって伝えればいいのだろう?自分もブラジルへ行くまで、結局自分の興味が「他人事」の上に成り立っていたことを知った。そのときの衝撃。そしてそこから生まれた想像力と共感のキモチ。これをどうしたら多くの人の心に再現することができるのか?これこそが事業を通して、見つけていくべき答えなのかもしれない。一生をかけて追求すべき問いなのかもしれない。[本日の日記に★ざぶとん一枚★]

2004.07.10

コメント(0)

-

想いをカタチに

ちょうどアートセラピーのセミナーで上京されていたコーチの方とお会いしました。現状のコーチング業界・市場の状況、ジャストレードのコーチ紹介のシステムをご説明したのですが、まずかけていただいたお言葉がとてもとてもうれしかった。「思いついただけじゃなくて行動に移して、形にしたところがすごいね」実は、つい最近も別のコーチの方から言われたばかりの言葉でした。コーチの紹介をオンラインですること自体、はっきり言って誰でも思いつく範囲のアイディアです。でも、少し考えるとこのアイディアを実現させるために様々な問題点がでてくることは本気で考えた人ならすぐわかる。それらの問題点は、周りの人から「~だから難しいんじゃない?」といった指摘の形で可視化されるものもあれば、システムの仕様を詰める段階でわかってくることもある。そんな山のように積み上げられ、からみあった問題点を、ひとつひとつ、丁寧に解きほぐし、取り除いていく。すべての材料がそろっているのかどうかすらわからない状態の中で。限りなく現れ出る問題に立ち向かい続けることは簡単じゃない。ときに、答えはあっけないほどに簡単で。他の人が「ふ~ん、なるほどね」で片付けてしまえるくらいシンプルで。ほんとうに、まるでコロンブスのタマゴのよう。でも、その答えにたどり着くまでに気の遠くなるほどの試行錯誤があり、失敗の屍が折り重なっていることは、きっとほんとうにやった人にしかわからない。それはもしかしたらときどきとても孤独なことだ。それでも。ひとつでも多くの課題を、一日でも、一時間でも、一分でも、一秒でも早く解決したいと考え、強く願い、そのための行動をし続けるのには理由がある。そして、他ならぬその理由に多くのコーチの方、今いろいろな方面でお世話になっている方々やお客様が共感してくれていて。それが、わたしたちに信じられないほど大きな勇気をくれる。「私たちひとりひとりが自然に素直に思いやりのキモチを持てるように、そしてそんな私たちの心の豊かさが世界の豊かさにきちんと伝わっていくように」そのために、今わたしたちにできることがある。今のわたしたちにしかできないことがある。自分のためだけにはとてもできないようなことが、誰かのためにならできるってこと。それを知ることができて自分はとても幸せだと思う。[本日の最新ブログ☆ランキングはこちら]

2004.07.09

コメント(0)

-

歯医者はセックスに似ている?!

デンタルクリーニングをしに、歯医者に行きました。だいたい半年に一度行くようにしていますが、今回はいつもと違う歯医者さんに行くことにしました。いつも前に住んでいた家の近くまでわざわざ出向いていたのですが、ちょっと面倒になってしまったことが主な理由です。で、新しい歯医者さんは、複数の歯科医が入っている少し大きめのクリニック。3~4人の歯医者さんと、5~6人の歯科助手の女性が働いています。最初についてくれたのは、若い男性のお医者さん。ふと、「えっ!もしかたら年下っ!? あ~、昔だったらありえなかったけど、今ってありえるんだなぁ・・・」としみじみ。全体をチェックしてもらった後、いよいよ歯のクリーニングです。いつも、私はこのクリーニングがあまり好きではありません。歯垢を取るガリガリっという感触がニガテ。で、緊張して口をあけていたら。。。ガ━━(゚Д゚;)━━ン!!!!!ええっ!? 全然痛くない~!てゆうか、いつものヒトが下手っ!!あぁ、これを知ってなんか今までの人生損した気分になるのは私だけではないでしょう。みなさん、もしも歯のクリーニング、いつもイタイだけって思っているなら、是非他の歯医者さんも試してみてね♪・・・えっ?いや、いや。別に若い男の子とのセックスも試してねってことではないですよっ!実は、上記クリーニングをやってくれたのもキレイな女のコでした★そこんとこ、勘違いしないように。[本日の最新ブログ☆ランキングはこちら]

2004.07.08

コメント(0)

-

人を紹介するコツ

人と人をつなげることをしたら、もっと広がるよ。そのためには、うまく人を紹介できるようになりなさい。最初は意識的に、そしていつか無意識に。そういう風に助言をいただきました。つい先日も、GMO熊谷氏の講演会のときに、感じたばかりのことだったので、心の奥に響きました。そのときは、とある方(そう、あなたです!ザックさん!)の人の紹介の仕方に心からシビれてしまったのです。うっ、うまい~~~!なんでこんなに素敵に人を紹介できちゃうの?!とても自然で、とても温かい。そして、ちょうどたまたま今日会っていた友人にも一人お友達を紹介してもらったのですが、これまた彼の紹介の仕方が抜群でした。表現がすばらしい、とか。その人のことがよく見えるように持ち上げている、とか。そういうことではなくて。ほんとうに、紹介する人の素敵なところを知っていて、それを一生懸命伝えてくれる。その人のことをちゃんと考えているから、その言葉は温かく、真剣で、心に届く。これは魔法なんかじゃない。[本日の最新ブログ☆ランキングはこちら]

2004.07.07

コメント(0)

-

120億円を手に入れた!

120億円、手に入れました・・・!!ゆ、夢の中で~~~(涙)!いやぁ、びっくりびっくり。こんな都合のいい夢を見るなんてうれしいです。夢の中の自分は、スクラッチのくじをやっています。4箇所はがす所があって、一箇所から「500円」が。そしてもう一箇所から「1000円」が。「ああ、ツイテルなぁ!」と思っていたら、その次が・・・。120億円!!!でも、案外と夢の中の自分は驚いていませんでした(笑)。そして、すぐに考えたこと。それは。「この120億円でどんな事業展開ができるだろう?」ということでした。欲しい服を買うことでも、家を買うことでも、車を買うことでもなく。「このお金でどんな風に商売をしたら、自分の夢が実現できるんだろう?」それ以外のことは頭をかすめもしなかった。以前に、かなり反響の大きかった「自己成長の罠」のエントリーで、「どんなにお金があって時間があっても、私は今とまったく同じことをするだろう。それがやりたいから。それしかやりたくないから」そういう風に書いたことがあります。その気持ち、夢の中でもちゃんと続いてました。うれしかったです。120億円当たったことよりも、そっちのほうがもっともっと本物だから。・・・い、いや、もちろん120億円も本当だったらもっとうれしいですけれど。[本日の最新ブログ☆ランキングはこちら]

2004.07.06

コメント(0)

-

勘違いのポジティブシンキング

昨日いただいたコメントにドキっさせられました。「不幸中の幸いだけど、ミスはミス。」本当にそのとおりで、返す言葉がなかった。失敗しない人間はいないけれど、失敗から学ばない人間は救いようがない。「ミスを認め、しっかりと反省すること」と「失敗に対してくよくよ後悔すること」ここ2日くらい、ずっとこのふたつのバランスを考えていました。自分は、「後悔しない」ことは得意なのですが、きちんと反省することができないときがあるような気がします。勘違いのポジティブシンキングただ、前向きに考えればいいってものじゃない。失敗したときのことを考え、向き合うのは辛いです。でも、その痛みを味わうことが、次の失敗を防ぐことになるのではないでしょうか。「後悔はしないけど反省する」そんな風に言うことがありますが、じっくり考えてみると、なんとなくキレイ事であるような気がしてきました。後悔という感情なしに、ほんとうに反省することができるのでしょうか?「失敗の原因はAだったから、次はこうしよう」そういう風に頭で考えることは簡単です。しかし、それを実際に行動に移すためのインセンティブは、「失敗したときの辛さや後悔の後味」であり、「もうあんなことになりたくない!」という思い。「後悔」という感情を大事にしたい。[本日の最新ブログ☆ランキングはこちら]

2004.07.05

コメント(0)

-

やっちゃいました(涙★)

絶対に自分だけはやらないと思っていたのに・・・。やってしまいました。PCに。PCに水を。ぶ、ぶちまけてしまいました。ちなみに、先日購入した新しいPCにデータを移行しようと思っていた矢先。あ゛~~~!!急いで水を拭き取り、電源を消しました。水なら乾かせば大丈夫!という話を信じ、しばらく放置した後に起動。無事にたちあがったのでほっとしていたら、キーボードがまったく動作していないことに気づき、奈落の底へ突き落とされました。しばらくの間、呆然とし、深い悲しみを十分に味わった私のサンデーモーニング。鎮魂歌を口ずさみながらその悲しみを心の中で埋葬し、無理やり「不幸中の幸い」と思うことに。・こぼしたのが水でよかったじゃん!・新しいほうのPCじゃなくてよかったじゃん!・中身の基盤&データが無事でよかったじゃん!・てゆうかそもそもPC持てる身分ってことに感謝すべきじゃん!単純な私は、こういう風に考えるうちに、だんだん自分がとってもラッキーであるような気がしてきました。ツイテル、ツイテル♪[本日の最新ブログ☆ランキングはこちら]

2004.07.04

コメント(3)

-

取り返しのつかないこと

どうしようもなく取り返しのつかないことをやってしまいました。それもまったく言い訳できないようなこと。もともと大雑把な人間ですが、それでも人との繋がりだけは大事に、大事にしてきたつもりでした。それが、小さな不注意と配慮のなさの積み重ねが本当にもう取り繕いようのない状態を生み出してしまった。「会って謝らせてください」とさえ言えない。許せなくて当たり前だと思うから。自分の粗忽さに血が逆流する。ときどき自分の明るい能天気さが果てしなく、とてつもなく腹立たしい。まったくの偶然もいくつか重ならなければ起き得なかったことだから。神様がどこかで今の私を見ていて、「もっと周りの人を大事にしなさい」って。そういうメッセージをくれたのだろうか。人はもう元通りに戻せないこととどう折り合いをつけるのでしょうか。[本日の最新ブログ☆ランキングはこちら]

2004.07.03

コメント(0)

-

なまめかしい文章

最近は多くの人がウェブログを使って発信するようになった。たくさんの人がその毎日を、出来事を、感情を、表現する。どうでもいいことを書き流している人もいる。役に立つ情報を発信している人もいる。そして、その人の素直な気持ちを綴った、一生懸命な毎日を表現する人がいて、そんなブログは毎日おとずれたくなるのだ。それはそれでとても素敵。しかし、ほんとうに、ほんとうに美しい文章を書く人のサイトは、ごくたまに訪れたいと思う。その美しさに圧倒され、味わい尽くすために。そして、そんな文章はどこか「なまめかしい」と思うのだ。触れてはいけないようなその人の心の一番柔らかい部分。それがまるで手が触れそうな至近距離にあるような感覚。興奮する。[本日の最新ブログ☆ランキングはこちら]

2004.07.02

コメント(0)

-

106本のボールペン

知人の紹介で、就職活動中&将来経営者になりたい!という女性とお会いしました。「人をリードする立場に立ちたい」「自分の生き方は自分で決めたい」そんなお話を聞きながら。食事も終わった頃、ヤフーオークションの話になりました。そのときの彼女の顔!本当にうれしそうに、楽しそうにオークションの話をされていて、その話題になったとたん、ぱっと空気が変わるのを感じました。「オークションの出品管理をしているときは、何時間でも楽しく時間を過ごせる」そんな風に言いながら笑顔になる彼女。私がコーチングを受ける中でよく「今、すごい空気が変わったね」とか「今のが一番うれしそうに見えたよ」そんな風に言われることがあります。そんなときはたいてい自分が本当に価値を感じていることを話していることが多い。彼女のそんな瞬間を捉えることができて、思わず「今いい顔してた!」と伝えてまいました。ついでに余計なアイディアまででてきて、ヤフオクに出品したいけど経験や自信がない、あるいは時間がない人を集めて販売受託するのはどう?みたいなビジネス提案してみたり(笑)。結構良心的なコミュニティを作れれば繁盛しそうじゃないですか?もうすでにあるかもしれませんが。。そして、もうひとつ。たぶん一生忘れないほどに印象深かったこと。それは彼女が今日の役員面接で使うのだと言っていた紙箱の中身。大学受験のときの思い出だというのですが、なんだと思いますか?それは、106本のカラカラに使い切ったボールペン。箱にぎっしりと詰まっていました。「記憶力が悪いから書いて覚えなくちゃならなかったんです」そうおっしゃっていましたが、それにしたって多すぎだ!わずか一年で106本ものボールペンを使い切るような努力のできる人。それだけで採用したいという経営者がいても不思議ではない。そう思いました。一つのことを達成するために努力を惜しまない人。積み重ねから生まれる成果に静かな喜びを感じることができる人。106本のボールペンがあらわす彼女のそんな人となり。ふと、自分をそんな風に表現できる「モノ」はなんだろう?そんなことに思いを巡らせました。[本日の最新ブログ☆ランキングはこちら]

2004.07.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- ニュース

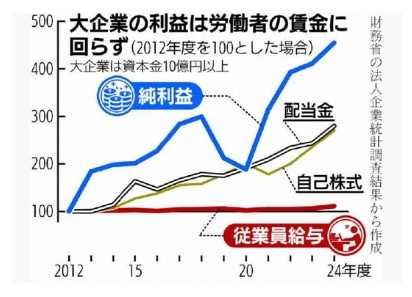

- 労働分配率の低下(25日の日記)

- (2025-11-25 01:00:05)

-

-

-

- みんなのレビュー

- ㊗️岡谷市の…

- (2025-11-24 17:22:28)

-

-

-

- ひとり言・・?

- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…

- (2025-11-22 22:12:52)

-