PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「奈古谷観音堂」を後にして、次の目的地である、 伊豆に流された怪僧文覚が草庵を結んだ場所と

されている「毘沙門堂」 を目指して「文覚さんと毘沙門道」の坂道を上って行った。

途中左手に立派な石碑があった。

「史跡 文覚上人流寓(るぐう)之跡

文覚上人 承安四年(一一七四年)伊豆国奈古谷村に配流、居寓六歳、その間、東奔西走、

専ら源家の再興斡旋に努めた、治承四年八月、源頼朝公の挙兵は実に上人の勧説による所と、

平家物語は叙している 。

即ちこの地が「上人籠居」の地である。後 頼朝公神仏家祖報恩のため、上人に布施して

毘沙門堂宇を建立、源家の万福を祈った春風秋雨八百年 茲に往時を追思しつつ略史を刻み、

建碑の所以とする。

田方郡韮山町奈古谷

世話人

沼津市 山田梅軒

三島市 木村庄三

昭和五十一年十一月

東京都台東区上野二丁目

建碑者 倉島延三」

上記の木内栄撰氏は「天長山国清禅寺盛衰沿革史」(韮山町史『町史の栞』第三集)を著された

木内栄撰氏。

また建碑者の倉島延三氏は、三島市出身の中央財界の方で、三島大社内、旧三島宿関連等、

三島市内の史跡碑を多く寄贈している倉島延三氏である とネットから。

文覚は、もとは武士で遠藤盛遠(えんどうもりとお)といい、北面の武士として鳥羽上皇に

ズームして。左の一体はお顔が失われていたが・・・。

「文覚上人」を演ずるのは市川猿之助さん。

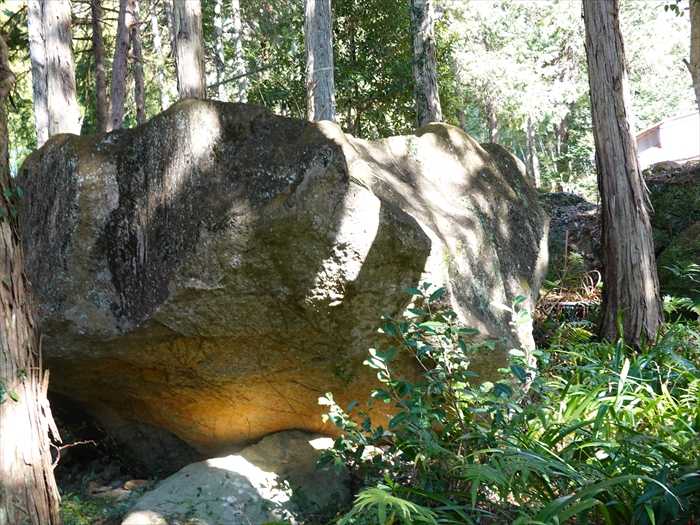

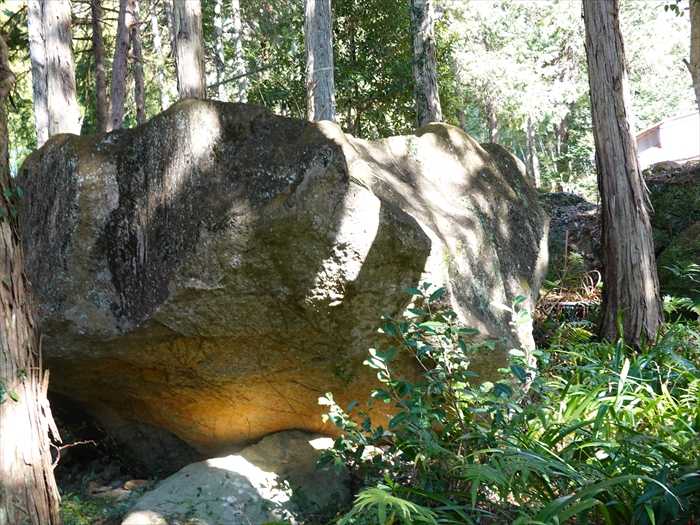

その先左手にあったのが、「蛇石」。

「奈古谷七つ石 蛇石(じゃいし)」碑。

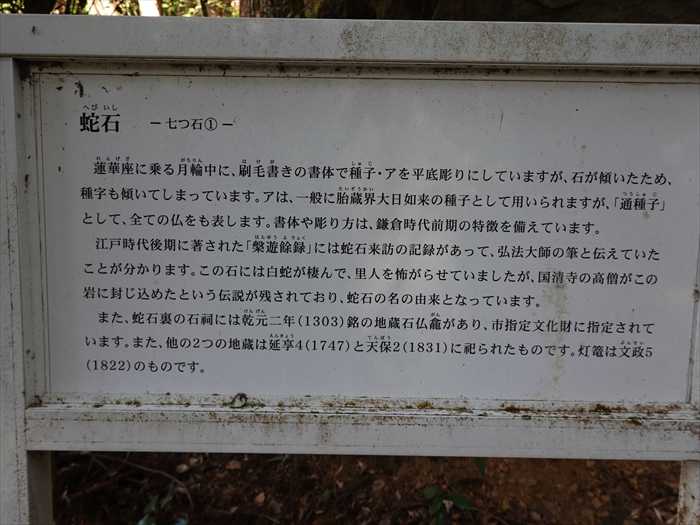

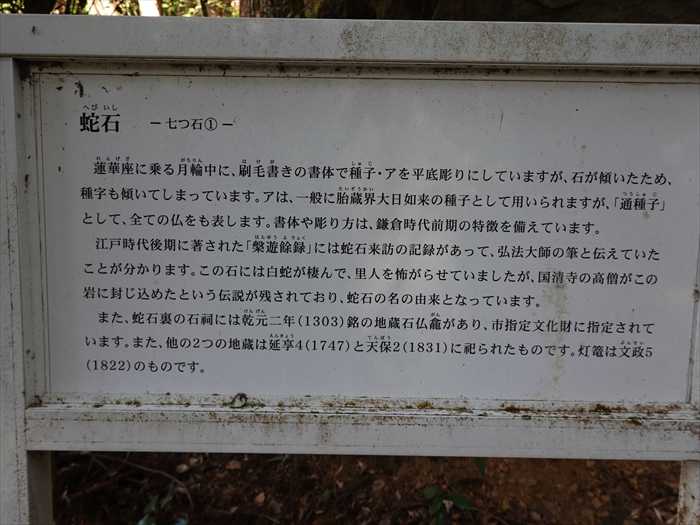

蓮華座に乗る月輪(がちりん)中に、刷毛書きの書体で種子(しゅじ)・アを平底彫りにして

いますが、石が傾いたため、種字も傾いてしまっています。アは、一般に胎蔵界大日如来の種子

として用いられますが、「通種子(つうしゅじ)」として、全ての仏をも表します。書体や

彫り方は、鎌倉時代前期の特徴を備えています。

江戸時代後期に著された「槃遊餘録(はんゆうよりょく)」には蛇石来訪の記録があって、

弘法大師の筆と伝えていたことが分かります。この石には白蛇が棲んで、里人を怖がらせて

いましたが、国清寺の高僧がこの岩に封じ込めたという伝説が残されており、蛇石の名の由来と

なっています。

また、蛇石裏の石祠には乾元二年(1303)銘の地蔵石仏龕(がん)があり、市指定文化財に

指定されています。また、他の2つの地蔵は延享4(1747)と天保2 (1831)に祀られたものです。

灯篭は文政5(1822)のものです。」

更に樹々に囲まれた狭い坂道を車で上って行った。

二つの巨石が向かい合って。

「夫婦石 ー七つ石②ー

更にくねくねと上って行った。

そして左手に「毘沙門堂」の入口の石鳥が姿を現した。

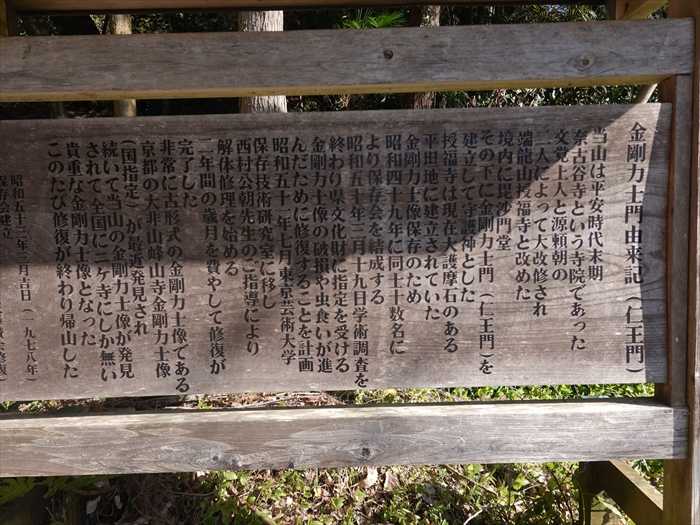

その右には「金剛力士門由来記(仁王門)」案内板。

「金剛力士門由来記(仁王門)

石鳥居。

扁額「毘沙門天堂」か。

石鳥居を潜り石段を上って行くと前方に「仁王門」の姿が見えて来た。

「仁王門」。

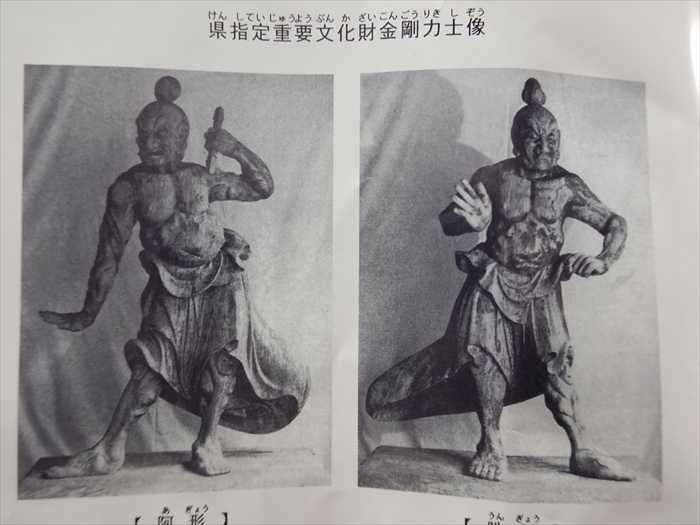

仁王門の金剛力士像は、源頼朝の寄進で、運慶・湛慶父子の作とも、運慶が修理したとも

伝えられ、静岡県の重要文化財に指定されている。

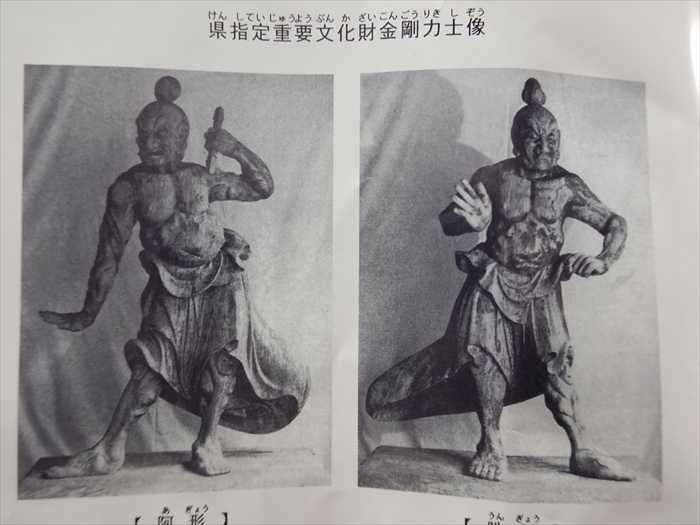

「阿形像」。

設定を変えて。

「吽形像」。

設定を変えて。

パンフレットより全体の姿を。

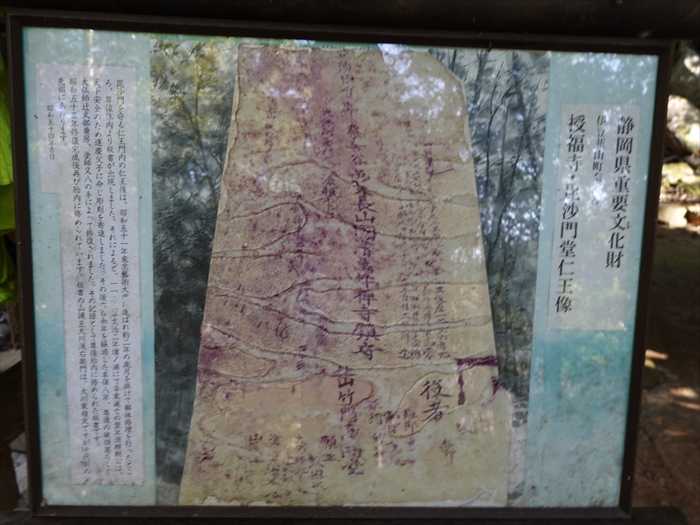

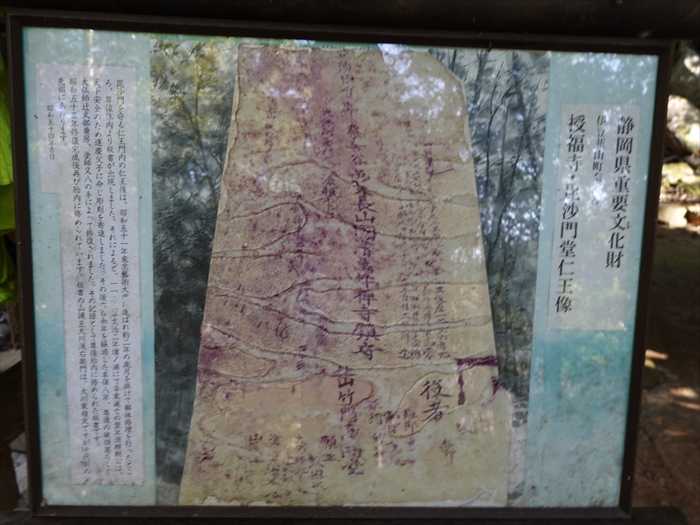

「静岡県重要文化財 授福寺・毘沙門堂仁王像

「仁王門」を潜り、更に石段を進む。

「護摩石」。

ズームして。

「奈古谷七つ石 護摩石(ごまいし)」。

「護摩石(硯石・鏡石)ー七つ石⑥ー

「文覚さんと毘沙門道」に出ると再び石鳥居と石碑があった。

「大開帳記念碑」。

50年に一度、本開帳された時の記念碑であろう。

石鳥居の扁額には「瑞龍山 授福閣」と。

手水舎。

再び苔生した石段を上る。

正面に「毘沙門堂」。

50年に一度本開帳される、慈覚大師作の秘仏の「毘沙門像」を安置する「授福閣」とも

言われる御堂。元々伊豆に流されていた文覚上人が草庵を結んでいた場所で、源頼朝の命に

より改修された「瑞龍山授福寺」の御堂だったが、廃寺となり現在は「国清寺」が管理している。

扁額「毘沙門天堂」。

「毘沙門天」は日本では四天王の一尊として造像安置する場合は「多聞天」、独尊像として

造像安置する場合は「毘沙門天」と呼ぶのが通例である。庶民における毘沙門信仰の発祥は

平安時代の鞍馬寺である。福の神としての毘沙門天は中世を通じて恵比寿・大黒天にならぶ

人気を誇るようになる。室町時代末期には日本独自の信仰として七福神の一尊とされ、

江戸時代以降は特に勝負事に利益ありとして崇められる とウィキペディアより。

「豆州奈古谷毘沙門天略縁起

縁起

凡そ千百余前年前 平安時代の初期天台宗の高僧慈覚大師が入唐の行を了て皈朝せられ衆生済度の

一大悲願をこめて刻まれた御自作の尊像である。

本山は住吉安養浄土院と云った。承安三年僧文覚が此の地に流された時、源頼朝に源氏再興を

すすめた由緒の地である 頼朝が大願成就した時、瑞夢をみて文覚に毘沙門堂を建立させて

瑞龍山授福寺と改名した。

特に当毘沙門天は古来より無病息災、交通安全、商売繁昌、心願成就の開運授福の神として広域に

亘り深く信仰されている。

例祭 正月三日、九月三日 早朝より行われる

お開帳 大開帳 五十年毎に一回 中開帳二十五年毎に厳修される

境内 授福門(毘沙門堂)

仁王門(金剛力士像 県重要文化財)

文覚荒行の滝

文覚の護摩石及び沿道の銘石

昭和五拾九年拾壱月

毘沙門天 世話役

韮山町産業観光課」

毘沙門堂入口の石鳥居まで戻る。

道路を渡って振り返る。

防寒、防コロナ姿の地蔵様。

こちらはメガネを掛けて本を読む。

車に乗り込み坂を下る。

「谷響石(こだまいし)ー七つ石③ー

「奈古谷七つ石 谷響石(こだまいし)」。

下まで坂を下って富士山の姿を。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

されている「毘沙門堂」 を目指して「文覚さんと毘沙門道」の坂道を上って行った。

途中左手に立派な石碑があった。

「史跡 文覚上人流寓(るぐう)之跡

文覚上人 承安四年(一一七四年)伊豆国奈古谷村に配流、居寓六歳、その間、東奔西走、

専ら源家の再興斡旋に努めた、治承四年八月、源頼朝公の挙兵は実に上人の勧説による所と、

平家物語は叙している 。

即ちこの地が「上人籠居」の地である。後 頼朝公神仏家祖報恩のため、上人に布施して

毘沙門堂宇を建立、源家の万福を祈った春風秋雨八百年 茲に往時を追思しつつ略史を刻み、

建碑の所以とする。

田方郡韮山町奈古谷

世話人

沼津市 山田梅軒

三島市 木村庄三

昭和五十一年十一月

東京都台東区上野二丁目

建碑者 倉島延三」

上記の木内栄撰氏は「天長山国清禅寺盛衰沿革史」(韮山町史『町史の栞』第三集)を著された

木内栄撰氏。

また建碑者の倉島延三氏は、三島市出身の中央財界の方で、三島大社内、旧三島宿関連等、

三島市内の史跡碑を多く寄贈している倉島延三氏である とネットから。

文覚は、もとは武士で遠藤盛遠(えんどうもりとお)といい、北面の武士として鳥羽上皇に

その後、文覚は真言宗の僧となった。

神護寺再興の勧進で後白河法皇の怒りに遭い、伊豆に流されたといわれているのだ。

石碑の奥、寓居跡と思しき場所に石仏が三躰祀られていた。

石碑の奥、寓居跡と思しき場所に石仏が三躰祀られていた。

ズームして。左の一体はお顔が失われていたが・・・。

「文覚上人」を演ずるのは市川猿之助さん。

その先左手にあったのが、「蛇石」。

「奈古谷七つ石 蛇石(じゃいし)」碑。

蓮華座に乗る月輪(がちりん)中に、刷毛書きの書体で種子(しゅじ)・アを平底彫りにして

いますが、石が傾いたため、種字も傾いてしまっています。アは、一般に胎蔵界大日如来の種子

として用いられますが、「通種子(つうしゅじ)」として、全ての仏をも表します。書体や

彫り方は、鎌倉時代前期の特徴を備えています。

江戸時代後期に著された「槃遊餘録(はんゆうよりょく)」には蛇石来訪の記録があって、

弘法大師の筆と伝えていたことが分かります。この石には白蛇が棲んで、里人を怖がらせて

いましたが、国清寺の高僧がこの岩に封じ込めたという伝説が残されており、蛇石の名の由来と

なっています。

また、蛇石裏の石祠には乾元二年(1303)銘の地蔵石仏龕(がん)があり、市指定文化財に

指定されています。また、他の2つの地蔵は延享4(1747)と天保2 (1831)に祀られたものです。

灯篭は文政5(1822)のものです。」

更に樹々に囲まれた狭い坂道を車で上って行った。

二つの巨石が向かい合って。

「夫婦石 ー七つ石②ー

治承年間、頼朝・政子夫婦が、毘沙門堂付近にいた文覚上人を訪ねて来た折、この石に腰を

おろして一息入れたという伝承が残されています。

おろして一息入れたという伝承が残されています。

元は、道路の中央付近にありましたが、道路拡張のため、現在地に移されました。」

更にくねくねと上って行った。

そして左手に「毘沙門堂」の入口の石鳥が姿を現した。

その右には「金剛力士門由来記(仁王門)」案内板。

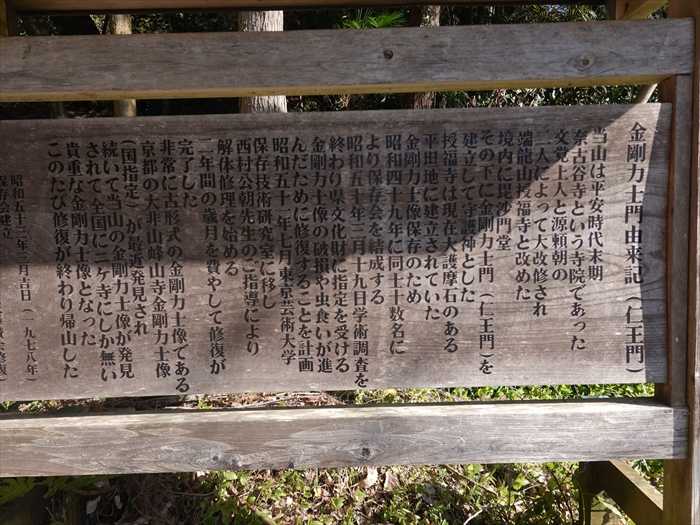

「金剛力士門由来記(仁王門)

当山は平安時代末期奈古谷寺という寺院であった。

文覚上人と源頼朝の二人によって大改修され端龍山授福寺と改めた。

境内に毘沙門堂その下に金剛力士門(仁王門)を建立して守護神とした。

授福寺は現在大護摩石のある平坦地に建立されていた。

境内に毘沙門堂その下に金剛力士門(仁王門)を建立して守護神とした。

授福寺は現在大護摩石のある平坦地に建立されていた。

金剛力士像保存のため昭和四十九年に同士十数名により保存会を結成する。

昭和五十年三月十九日学術調査を終わり県交化財に指定を受ける。

金剛力士像の破損や虫食いが進んだために修復することを計画

昭和五十一年七月東京芸術大学保存技術研究室に移し西村公朝先生のご指導により

解体修理を始める。二年間の歳月を費やして修復が完了した。

非常に古形式の金剛力士像である。京都の大非山峰山寺金剛力士像(国指定)が最近発見され

続いて当山の金剛力士像が発見されて全国にニケ寺にしか無い貴重な金剛力士像となった。

このたび修復が終わり帰山した。」

石鳥居。

扁額「毘沙門天堂」か。

石鳥居を潜り石段を上って行くと前方に「仁王門」の姿が見えて来た。

「仁王門」。

仁王門の金剛力士像は、源頼朝の寄進で、運慶・湛慶父子の作とも、運慶が修理したとも

伝えられ、静岡県の重要文化財に指定されている。

「阿形像」。

設定を変えて。

「吽形像」。

設定を変えて。

パンフレットより全体の姿を。

「静岡県重要文化財 授福寺・毘沙門堂仁王像

毘沙門を守る仁王門内の仁王像は、昭和五十一年東京芸術大学に運ばれ約二年間の歳月を掛けて

解体修理を行ったところ、尊像体内より板書が出現しました。それによると一一八六年文治二年

壇ノ浦にて平家滅亡の翌年源頼朝公は、天下安全のため運慶父子に命じ彫刻を寄進しました。

その後六百余年を経過した亨保八年、尊像の破損甚だしく大仏師辻式部兼房、塗純又八の手に

よって修復されました。その記録として尊像胎内に修められた板書です。

昭和五十ニ年修復完成後再び胎内に修められています。板書の山護主大川浅右衛門は、大川家

推定ですが十代前の先祖にあたります。」

解体修理を行ったところ、尊像体内より板書が出現しました。それによると一一八六年文治二年

壇ノ浦にて平家滅亡の翌年源頼朝公は、天下安全のため運慶父子に命じ彫刻を寄進しました。

その後六百余年を経過した亨保八年、尊像の破損甚だしく大仏師辻式部兼房、塗純又八の手に

よって修復されました。その記録として尊像胎内に修められた板書です。

昭和五十ニ年修復完成後再び胎内に修められています。板書の山護主大川浅右衛門は、大川家

推定ですが十代前の先祖にあたります。」

「仁王門」を潜り、更に石段を進む。

「護摩石」。

ズームして。

「奈古谷七つ石 護摩石(ごまいし)」。

「護摩石(硯石・鏡石)ー七つ石⑥ー

授福寺の跡にあるこの石の上には、51センチ四方の穴があけられ、文学上人が護摩を焚いたとも、

硯として使用したとも伝えています。

硯として使用したとも伝えています。

鑿(のみ)

の跡が残ったままであることなどから、礎石ではないかとも考えられています。」

「文覚さんと毘沙門道」に出ると再び石鳥居と石碑があった。

「大開帳記念碑」。

50年に一度、本開帳された時の記念碑であろう。

石鳥居の扁額には「瑞龍山 授福閣」と。

手水舎。

再び苔生した石段を上る。

正面に「毘沙門堂」。

50年に一度本開帳される、慈覚大師作の秘仏の「毘沙門像」を安置する「授福閣」とも

言われる御堂。元々伊豆に流されていた文覚上人が草庵を結んでいた場所で、源頼朝の命に

より改修された「瑞龍山授福寺」の御堂だったが、廃寺となり現在は「国清寺」が管理している。

扁額「毘沙門天堂」。

「毘沙門天」は日本では四天王の一尊として造像安置する場合は「多聞天」、独尊像として

造像安置する場合は「毘沙門天」と呼ぶのが通例である。庶民における毘沙門信仰の発祥は

平安時代の鞍馬寺である。福の神としての毘沙門天は中世を通じて恵比寿・大黒天にならぶ

人気を誇るようになる。室町時代末期には日本独自の信仰として七福神の一尊とされ、

江戸時代以降は特に勝負事に利益ありとして崇められる とウィキペディアより。

「豆州奈古谷毘沙門天略縁起

縁起

凡そ千百余前年前 平安時代の初期天台宗の高僧慈覚大師が入唐の行を了て皈朝せられ衆生済度の

一大悲願をこめて刻まれた御自作の尊像である。

本山は住吉安養浄土院と云った。承安三年僧文覚が此の地に流された時、源頼朝に源氏再興を

すすめた由緒の地である 頼朝が大願成就した時、瑞夢をみて文覚に毘沙門堂を建立させて

瑞龍山授福寺と改名した。

特に当毘沙門天は古来より無病息災、交通安全、商売繁昌、心願成就の開運授福の神として広域に

亘り深く信仰されている。

例祭 正月三日、九月三日 早朝より行われる

お開帳 大開帳 五十年毎に一回 中開帳二十五年毎に厳修される

境内 授福門(毘沙門堂)

仁王門(金剛力士像 県重要文化財)

文覚荒行の滝

文覚の護摩石及び沿道の銘石

昭和五拾九年拾壱月

毘沙門天 世話役

韮山町産業観光課」

毘沙門堂入口の石鳥居まで戻る。

道路を渡って振り返る。

防寒、防コロナ姿の地蔵様。

こちらはメガネを掛けて本を読む。

車に乗り込み坂を下る。

「谷響石(こだまいし)ー七つ石③ー

南側の谷奥、200メートルにあり、山の神が祀られています。

ここより北側の川を隔てた旧道で手を叩くと、こだまが返ったと伝えています。」

ここより北側の川を隔てた旧道で手を叩くと、こだまが返ったと伝えています。」

「奈古谷七つ石 谷響石(こだまいし)」。

下まで坂を下って富士山の姿を。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.