PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 平塚市歴史散歩

「馬入の渡し跡」を後にして、「馬入ふれあい公園 馬入サッカー場B面」の横を西に歩き

「テクノロード」に出て南の進む。

左手にあったのが「湘南ベルマーレ スポーツクラブ」。

馬入ふれあい公園内にサッカー練習場が数面あるのだ。

そして再び相模川に向かって入っていくと、前方に現われたのが

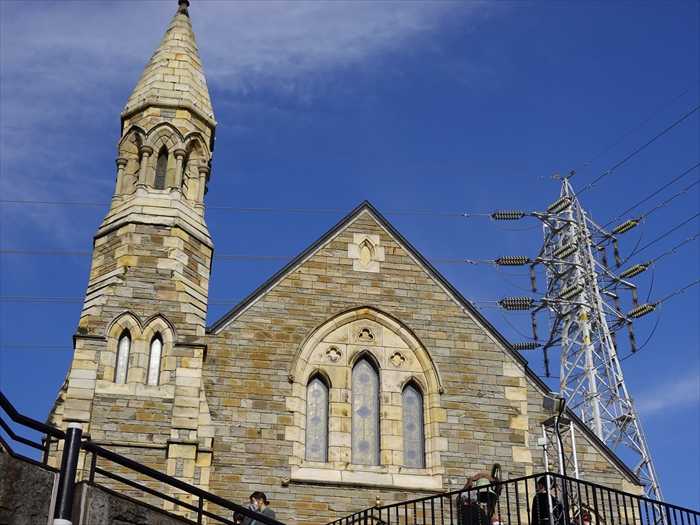

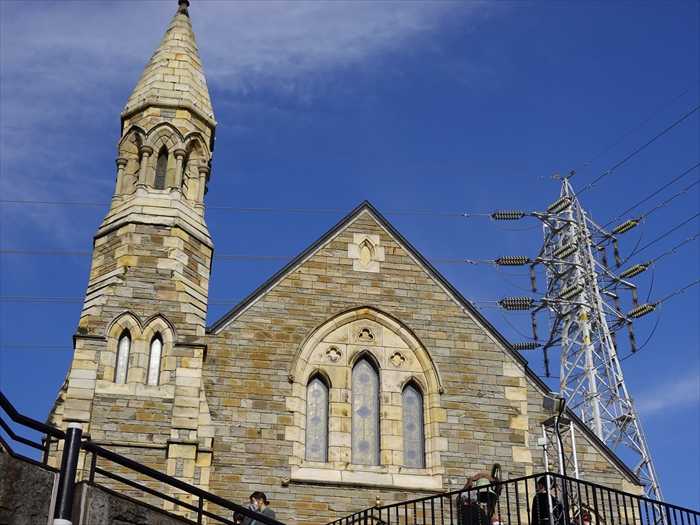

結婚式場「グランドビクトリア湘南」。

多くの映画やテレビドラマのロケが行われていると。

花壇も美しく整備されていた。

連絡歩道橋も整備されていた。

「湘南シノワ チャイニーズ レストラン

ブリーズ オブ チャイナ

パーチランド」と。」

旧イギリスの洋館を使った建物であると。

真っ直ぐ進んでいくと、結婚式場「グランドビクトリア湘南」の地下?駐車場の入り口の

右手にあったのが「 史跡 東海道 馬入の渡し跡 」木柱。

イギリスの名車『オースチン』が新郎新婦を待っていた。

ナンバーは11-22は「いい(11)ふうふ(22)」と。

屋上にはプレジャーボートが。

「湘南ひらつか たなばた 合流 榎木町」マンホール蓋。

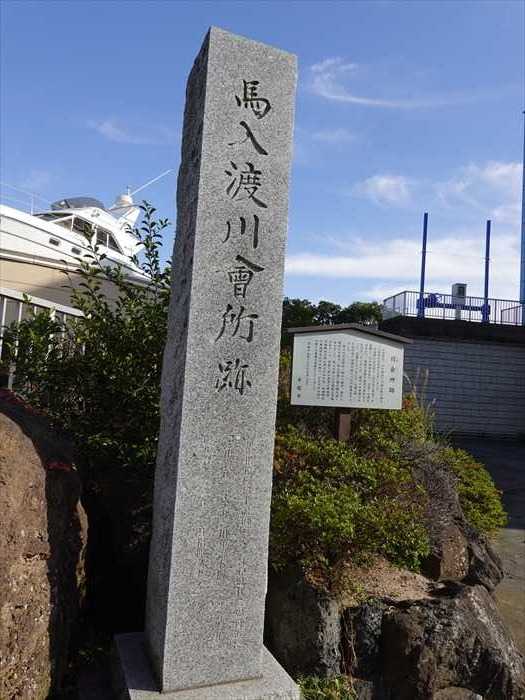

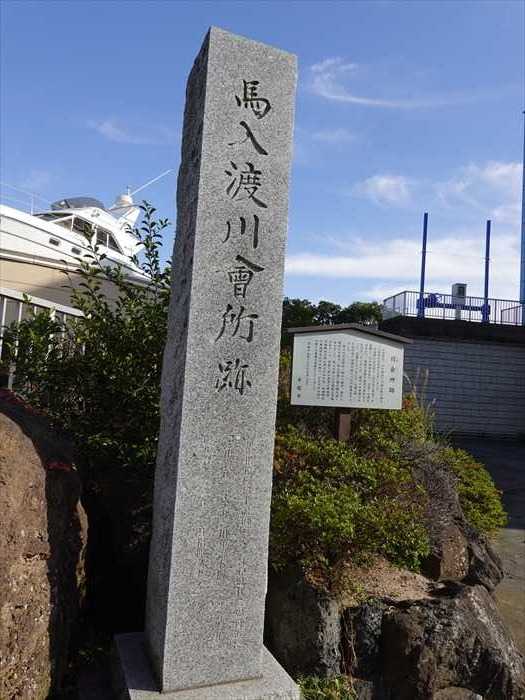

「 馬入渡川會所跡 」碑。

「ホテルサンライフガーデン」の送迎シャトルバス。

駐車場にあった「ホテルサンライフガーデン」案内地図。

どこの写真なのであろうか?

「ホテル サンライフ ガーデン」。

「ホテル サンライフ ガーデン」の玄関の手前にも石碑が。

近づいて。

「 明治天皇馬入御小休所跡 」の石柱。

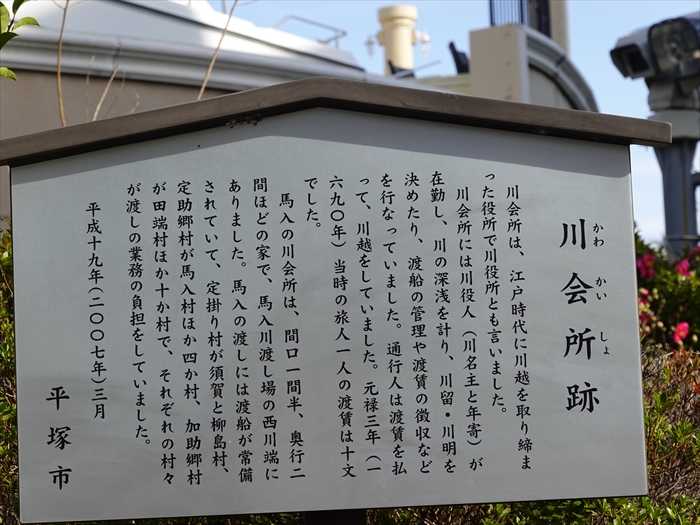

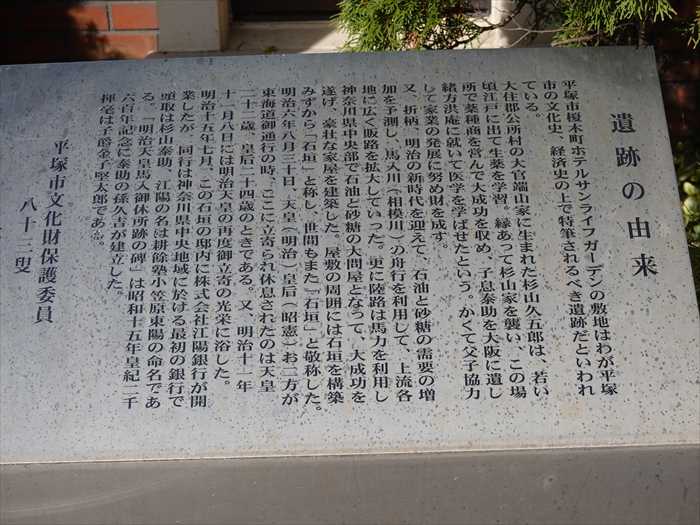

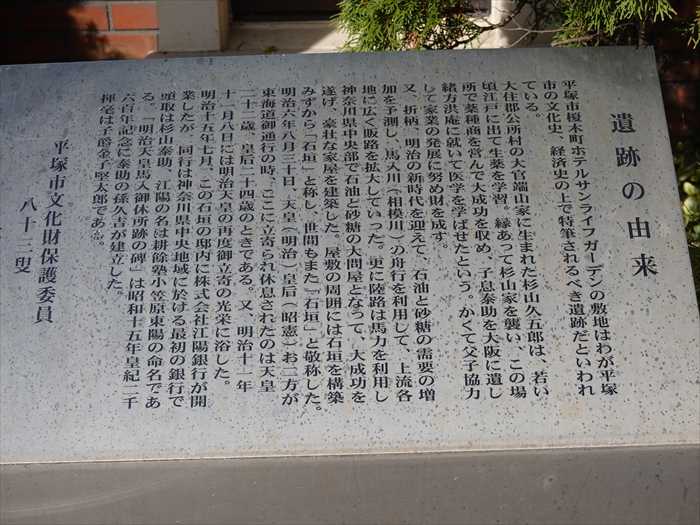

「遺跡の由来

平塚市文化財保護委員 八十三叟 高瀬慎吾」

来た道を引き返して、「グランドビクトリア湘南」を見上げて。

「馬入ふれあい公園」の入口まで戻る。

「馬入ふれあい公園施設案内」。

「グランドビクトリア湘南」を横から見る。

この写真は数年前の晩秋に撮った「馬入ふれあい公園」のメタセコイアの並木。

そして再び相模川右岸堤防上に。

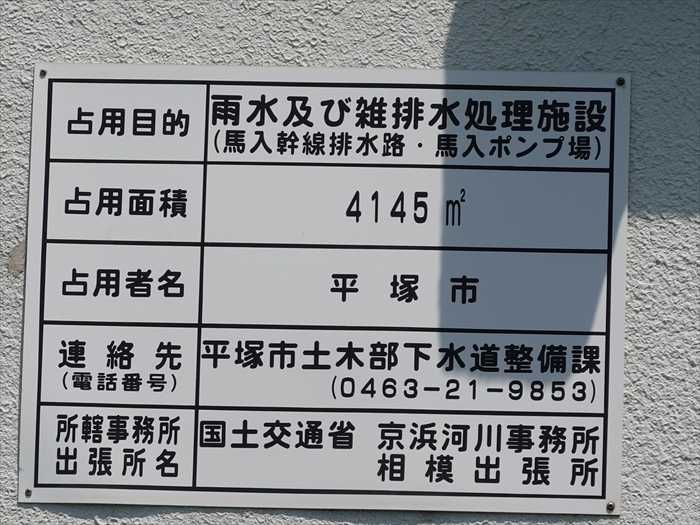

「馬入排水樋管」が前方左に。

形式:鋼製ローラーゲート、径間:5m×2連、門扉高さ:3.75m、竣工:1980年(S55)。

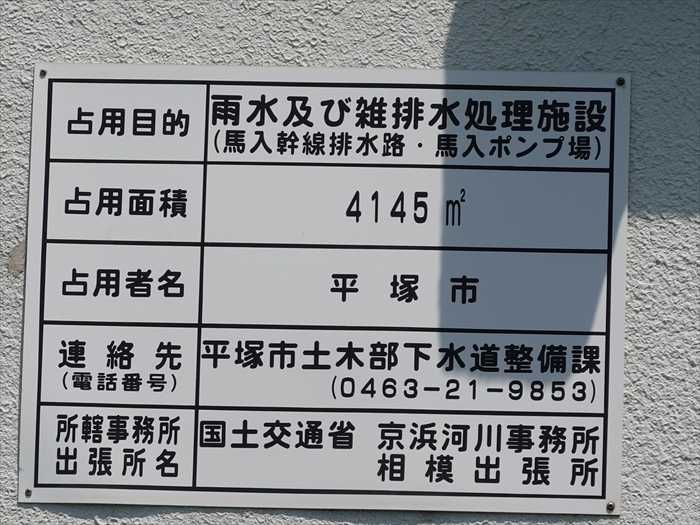

占用目的:雨水及び雑排水処理施設(馬入幹線排水路・馬入ポンプ場)。

国道1号の馬入橋を見る。その先には東海道線の「馬入川橋梁」が見えた。

「グランドビクトリア湘南」を堤防上から振り返る。

堤防の下に降りてゲートの下流に架かる橋を渡る。

右手に「 馬入排水樋管 」のゲートが。

橋の名は「馬入水門橋」。

「馬入排水樋管」の全景を見る。

「馬入ポンプ場」の建物を「馬入川」側から見る。

国道1号下の連絡通路まで戻る。

その先に東海道線が。

「グランドビクトリア湘南」の相模川側にあった駐車場入口の像。

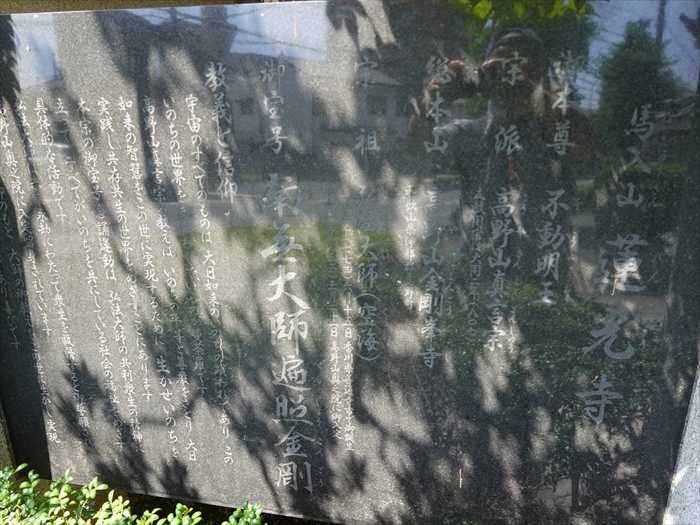

そして次に訪ねたのが「蓮光寺」。

神奈川県平塚市榎木町9−9。

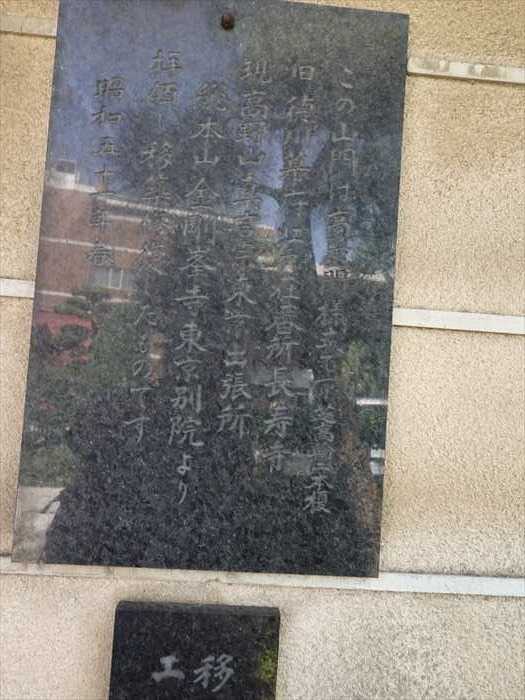

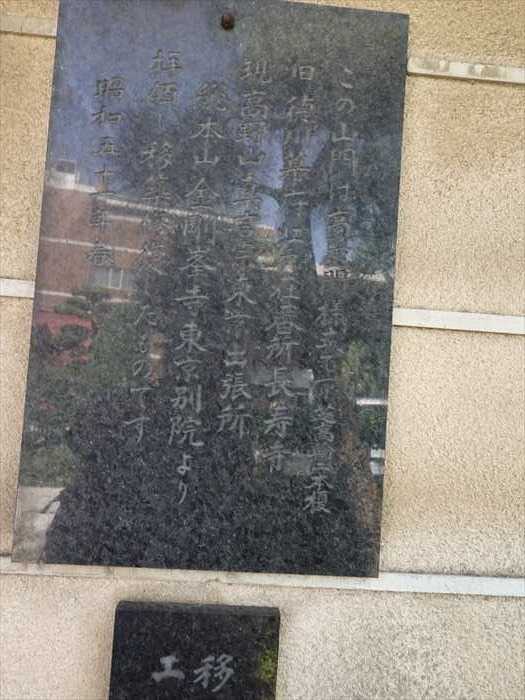

この山門は高野山総本山金剛峯寺東京別院(旧徳川幕府江戸在藩所、長寿寺)より拝領移築し

たものであると。

寺号標石「高野山 真言宗 蓮光寺」。

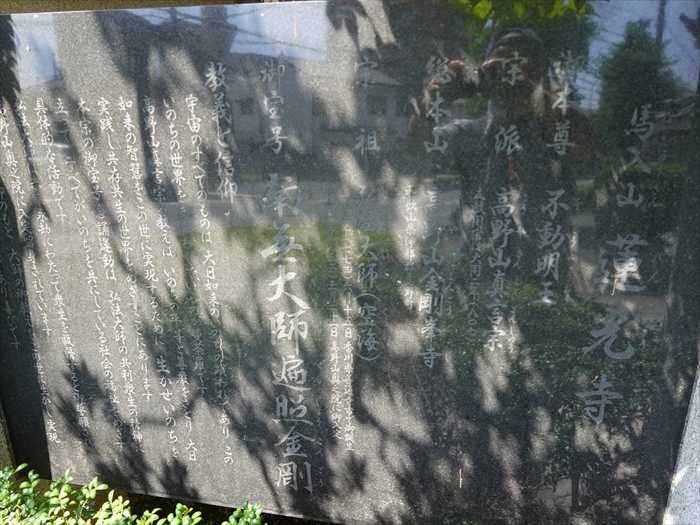

「馬入山 蓮光寺

御本尊 不動明王

宗 派 高野山真言宗 立教開宗は大同二年(807)

総本山 高野山金剛峯寺 和歌山県伊都郡高野町

宗 祖 弘法大師(空海)

宝亀五年(774) 六月十五日 香川県善通寺市で御誕生

承和二年(835) 三月二十一日 高野山奥之院に御入定

御宝号 南無大師遍照金剛

教義と信仰

宇宙のすべてのものは、大日如来のいのちの顕れであり、このいのちの世界をあらわして

いるのが曼荼羅です。

高野山真言宗の教えは、いのちの平等と尊厳をさとり、大日如来の智慧をこの世に実現する

ために、生かせいのちを実践し共存共生の世界をめざすことにあります。

本宗の御宝号念誦運動は、弘法大師の共利衆生の精神に立って、すべてがいのちを共にして

いる社会の福祉をめざす具体的な活動です。

弘法大師は未来永劫にわたって衆生を救済すると御誓願され高野山奥之院に入定留身されて

います。同行二人の信仰のもと大師の御教えをこの世に生かし実現することが、私たちの務

めであり喜びです。」

「本堂」前から「山門」方向を見る。

「本堂」。

本堂前右に立つ幟「湘南ひらつか 七福神めぐり」。

本堂前には樹高3メートル近い柱サボテンが聳える。

花もところどころに。

「本堂」を見上げて。

高野山真言宗、宗祖は弘法大師(空海)。開創は慶長年間である。

本尊は不動明王。神戸山流入院と号す。平塚八幡宮の供僧を兼帯、馬入神明神社、

一宮寒川神社とも係る。

「 切篭 (きりこ) 貼る沙弥 の幾何学面白や 」。

平塚市を拠点に活動する俳人・松尾隆信さんの句碑。

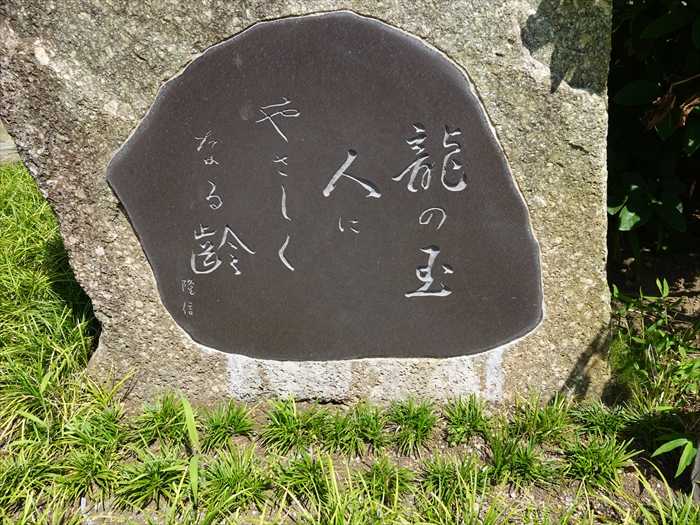

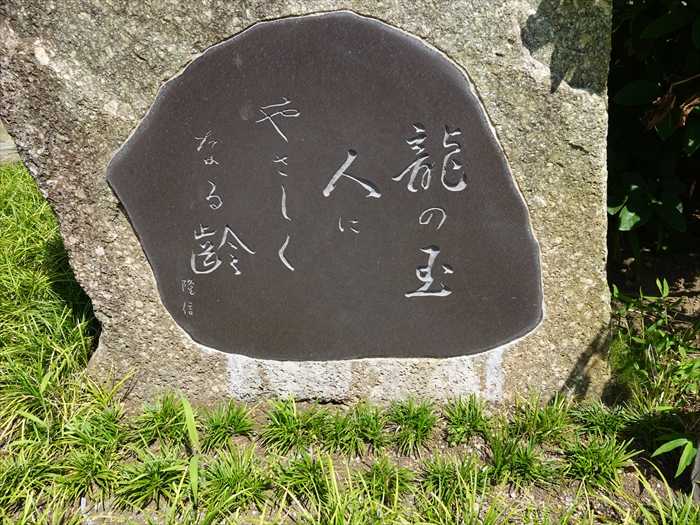

「 龍の玉 人にやさしく なる齢 」

この句も松尾隆信さん・本人の直筆で彫られているとのこと。

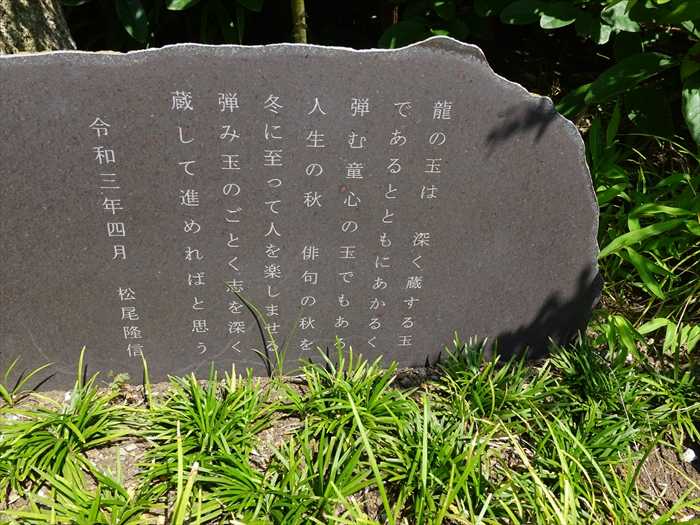

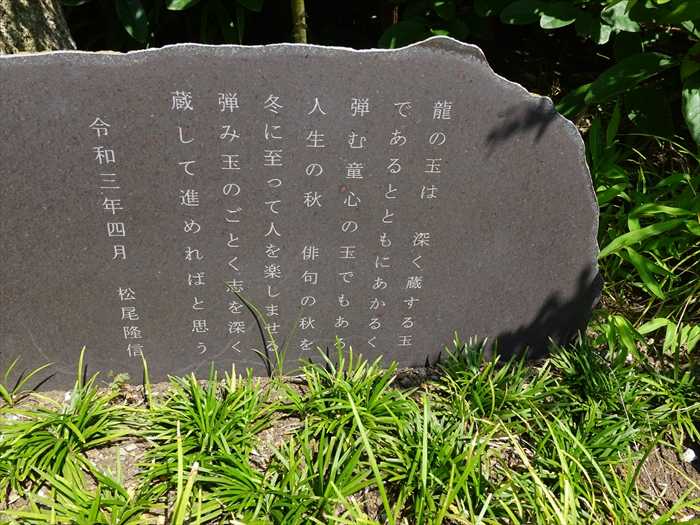

「龍の玉は、深く蔵する玉であるとともにあかるく弾む童心の玉でもある 人生の秋 俳句の秋を

冬に至って人を楽しませる弾み玉のごとく志を深く蔵して進めればと思う。

令和三年四月 松尾隆信」

本堂前左側に、左から蓮光寺境内鎮守、七福神・布袋尊、持ち上げ地蔵、七福神舟が並ぶ。

朱の鳥居。

狛犬の親子(右)。

狛犬の親子(左)。

社殿。

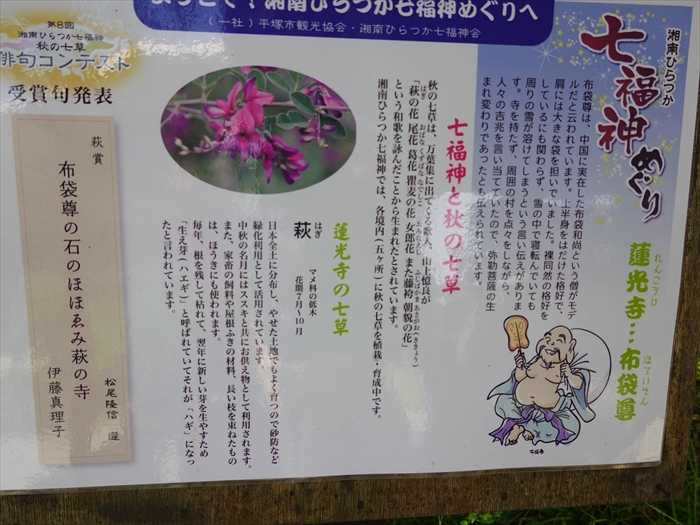

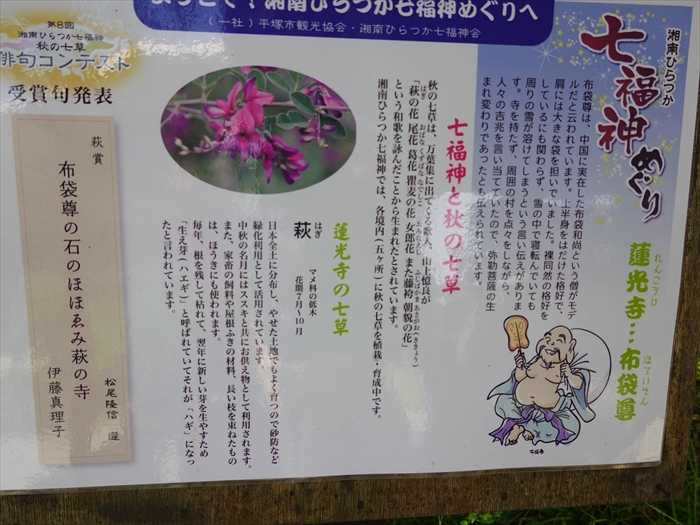

「 ようこそ! 湘南ひらつか七福神めぐりへ

七福神と秋の七草 」

湘南ひらつか七福神・布袋尊。

境内には「持ちあげ地蔵」と言うお地蔵様があった。

願い事を念じながら持ちあげて軽く感じたら願い事が叶うのだと。

「持ちあげ地蔵」に近づいて

七福神舟(宝船)。

近づいて。

本堂左側の塀際に奉納された石仏がならぶ。

中央台座に「延命尊」と。

左から無名水子菩提、先亡童子菩提、順考孩児菩提。

左から珠恒善童子、浄光妙嬰女、亡子諸霊菩提。

戦没者の石碑が並ぶ。

「蓮光寺累代寺族◯霊」と刻まれた五輪塔。

「累代先師尊霊〇〇」と刻まれた五輪塔。

寺務所であろう。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「テクノロード」に出て南の進む。

左手にあったのが「湘南ベルマーレ スポーツクラブ」。

馬入ふれあい公園内にサッカー練習場が数面あるのだ。

そして再び相模川に向かって入っていくと、前方に現われたのが

結婚式場「グランドビクトリア湘南」。

今から約150生前のスコットラントに建てられた教会が海を渡り1999年当ホテルに移築された。

移移後、約1万組のカップルが誕生していると。

移移後、約1万組のカップルが誕生していると。

多くの映画やテレビドラマのロケが行われていると。

花壇も美しく整備されていた。

連絡歩道橋も整備されていた。

「湘南シノワ チャイニーズ レストラン

ブリーズ オブ チャイナ

パーチランド」と。」

旧イギリスの洋館を使った建物であると。

真っ直ぐ進んでいくと、結婚式場「グランドビクトリア湘南」の地下?駐車場の入り口の

右手にあったのが「 史跡 東海道 馬入の渡し跡 」木柱。

イギリスの名車『オースチン』が新郎新婦を待っていた。

ナンバーは11-22は「いい(11)ふうふ(22)」と。

屋上にはプレジャーボートが。

「湘南ひらつか たなばた 合流 榎木町」マンホール蓋。

「 馬入渡川會所跡 」碑。

下部には

「新編相模國風土記稿曰く、江戸時代この付近に「・・・川會所一宇アリ 川年寄ト稱シ

渡船ノ事ニ 與ル者 爰ニ在テ其指揮ヲナス」と。

「新編相模國風土記稿曰く、江戸時代この付近に「・・・川會所一宇アリ 川年寄ト稱シ

渡船ノ事ニ 與ル者 爰ニ在テ其指揮ヲナス」と。

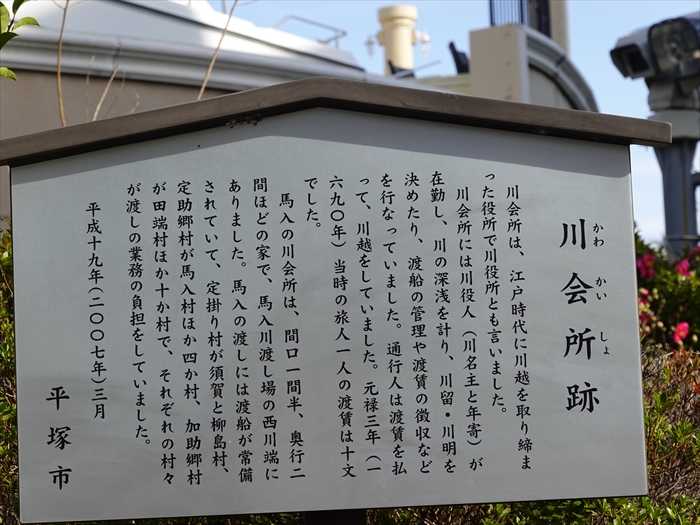

川会所は、江戸時代に川越を取り締まった役所で川役所とも言いました。

川会所には川役人(川名主と年寄)が在勤し、川の深浅を計り、川留・川明を決めたり、渡船の

管理や渡賃の徴収などを行っていました。通行人は渡賃を払って、川越をしていました。

管理や渡賃の徴収などを行っていました。通行人は渡賃を払って、川越をしていました。

元禄三年(一六九〇)当時の旅人一人の渡賃は十文でした。

馬入の川会所は、間口一間半、奥行二間ほどの家で、馬入川渡し場の西川端にありました。

馬入の渡しには渡船が常備されていて、定掛り村が須賀と柳島村、定助郷村が馬入村ほか四か村、

馬入の渡しには渡船が常備されていて、定掛り村が須賀と柳島村、定助郷村が馬入村ほか四か村、

加助郷村が田端村ほか十か村で、それぞれの村々が渡しの業務の負担をしていました。

平成十九年(二〇〇七年)三月 平塚市」

「ホテルサンライフガーデン」の送迎シャトルバス。

駐車場にあった「ホテルサンライフガーデン」案内地図。

どこの写真なのであろうか?

「ホテル サンライフ ガーデン」。

「ホテル サンライフ ガーデン」の玄関の手前にも石碑が。

近づいて。

「 明治天皇馬入御小休所跡 」の石柱。

「遺跡の由来

平塚市榎木町ホテルサンライフガーデンの敷地はわが平塚市の文化史、経済史の上で特筆される

べき遺跡だといわれている。

べき遺跡だといわれている。

大住郡公所村の大官端山家に生まれた杉山久五郎は、若い頃江戸に出て生薬を学習。縁あって

杉山家を襲い、この場所で薬種商を営んで大成功を収め、子息泰助を大阪に遺し緒方洪庵に

就いて医学を学ばせたという。かくて父子協力して家業の発展に努め財を成す。

就いて医学を学ばせたという。かくて父子協力して家業の発展に努め財を成す。

又、折柄、明治の新時代を迎えて、石油と砂糖の需要の増加を予測し、馬入川(相模川)の舟行を

利用して、上流各地に広く販路を拡大していった。更に陸路は馬力を利用し神奈川県中央部で

石油と砂糖の大問屋となって、大成功を遂げ、豪壮な家屋を建築した。屋敷の周囲には石垣を

構築みずから「石垣」と称し、世間もまた「石垣」と敬称した。

利用して、上流各地に広く販路を拡大していった。更に陸路は馬力を利用し神奈川県中央部で

石油と砂糖の大問屋となって、大成功を遂げ、豪壮な家屋を建築した。屋敷の周囲には石垣を

構築みずから「石垣」と称し、世間もまた「石垣」と敬称した。

明治六年八月三十日、天皇(明治)皇后(昭憲)お二方が東海道御通行の時、ここに立寄られ休息

されたのは天皇二十二歳、皇后二十四歳のときである。又、明治十一年十一月八日には明治天皇の

再度御立寄の光栄に浴した。

再度御立寄の光栄に浴した。

明治十五年七月、この石垣の邸内に株式会社江陽銀行が開業したが、同行は神奈川県中央地域に

於ける最初の銀行で頭取は杉山泰助、江陽の名は耕餘塾小笠原東陽の命名である。

「明治天皇馬入御休所跡の碑」は昭和十五年皇紀二千六百年記念に泰助の孫久吉が建立した。

揮毫は子爵金子堅太郎である。於ける最初の銀行で頭取は杉山泰助、江陽の名は耕餘塾小笠原東陽の命名である。

「明治天皇馬入御休所跡の碑」は昭和十五年皇紀二千六百年記念に泰助の孫久吉が建立した。

平塚市文化財保護委員 八十三叟 高瀬慎吾」

来た道を引き返して、「グランドビクトリア湘南」を見上げて。

「馬入ふれあい公園」の入口まで戻る。

「馬入ふれあい公園施設案内」。

「グランドビクトリア湘南」を横から見る。

この写真は数年前の晩秋に撮った「馬入ふれあい公園」のメタセコイアの並木。

そして再び相模川右岸堤防上に。

「馬入排水樋管」が前方左に。

形式:鋼製ローラーゲート、径間:5m×2連、門扉高さ:3.75m、竣工:1980年(S55)。

占用目的:雨水及び雑排水処理施設(馬入幹線排水路・馬入ポンプ場)。

国道1号の馬入橋を見る。その先には東海道線の「馬入川橋梁」が見えた。

「グランドビクトリア湘南」を堤防上から振り返る。

堤防の下に降りてゲートの下流に架かる橋を渡る。

右手に「 馬入排水樋管 」のゲートが。

橋の名は「馬入水門橋」。

「馬入排水樋管」の全景を見る。

「馬入ポンプ場」の建物を「馬入川」側から見る。

国道1号下の連絡通路まで戻る。

その先に東海道線が。

「グランドビクトリア湘南」の相模川側にあった駐車場入口の像。

そして次に訪ねたのが「蓮光寺」。

神奈川県平塚市榎木町9−9。

この山門は高野山総本山金剛峯寺東京別院(旧徳川幕府江戸在藩所、長寿寺)より拝領移築し

たものであると。

寺号標石「高野山 真言宗 蓮光寺」。

「馬入山 蓮光寺

御本尊 不動明王

宗 派 高野山真言宗 立教開宗は大同二年(807)

総本山 高野山金剛峯寺 和歌山県伊都郡高野町

宗 祖 弘法大師(空海)

宝亀五年(774) 六月十五日 香川県善通寺市で御誕生

承和二年(835) 三月二十一日 高野山奥之院に御入定

御宝号 南無大師遍照金剛

教義と信仰

宇宙のすべてのものは、大日如来のいのちの顕れであり、このいのちの世界をあらわして

いるのが曼荼羅です。

高野山真言宗の教えは、いのちの平等と尊厳をさとり、大日如来の智慧をこの世に実現する

ために、生かせいのちを実践し共存共生の世界をめざすことにあります。

本宗の御宝号念誦運動は、弘法大師の共利衆生の精神に立って、すべてがいのちを共にして

いる社会の福祉をめざす具体的な活動です。

弘法大師は未来永劫にわたって衆生を救済すると御誓願され高野山奥之院に入定留身されて

います。同行二人の信仰のもと大師の御教えをこの世に生かし実現することが、私たちの務

めであり喜びです。」

「本堂」前から「山門」方向を見る。

「本堂」。

本堂前右に立つ幟「湘南ひらつか 七福神めぐり」。

本堂前には樹高3メートル近い柱サボテンが聳える。

花もところどころに。

「本堂」を見上げて。

高野山真言宗、宗祖は弘法大師(空海)。開創は慶長年間である。

本尊は不動明王。神戸山流入院と号す。平塚八幡宮の供僧を兼帯、馬入神明神社、

一宮寒川神社とも係る。

「 切篭 (きりこ) 貼る沙弥 の幾何学面白や 」。

平塚市を拠点に活動する俳人・松尾隆信さんの句碑。

「 龍の玉 人にやさしく なる齢 」

この句も松尾隆信さん・本人の直筆で彫られているとのこと。

「龍の玉は、深く蔵する玉であるとともにあかるく弾む童心の玉でもある 人生の秋 俳句の秋を

冬に至って人を楽しませる弾み玉のごとく志を深く蔵して進めればと思う。

令和三年四月 松尾隆信」

本堂前左側に、左から蓮光寺境内鎮守、七福神・布袋尊、持ち上げ地蔵、七福神舟が並ぶ。

朱の鳥居。

狛犬の親子(右)。

狛犬の親子(左)。

社殿。

「 ようこそ! 湘南ひらつか七福神めぐりへ

(一社)平塚市観光協会・湘南ひらつか七福神会

蓮光寺・・・布袋尊

蓮光寺・・・布袋尊

布袋尊は、中国に実在した布袋和尚という僧がモデルだと云われています。上半身をはだけた

格好で、肩には大きな袋を担いでいました。裸同然の格好をしているにも関わらず、雪の中で

寝転んでいても周りの雪が溶けてしまうという言い伝えがあります。寺を持たず、周囲の村を

点々をしながら、人々の吉兆を言い当てていたので、弥勒菩薩の生まれ変わりであったとも伝

えられています。七福神と秋の七草 」

秋の七草は、万葉集に出てくる歌人、山上憶良が

「萩の花 尾花 葛花 瞿麦の花 女郎花 また 藤袴 朝貎の花」

という和歌を詠んだことから生まれたとされています。

湘南ひらつか七福神では、各境内(五ヶ所)に秋の七草を植我・育成中です。

蓮光寺の七草

萩 マメ科の低木 花期7月~10月

蓮光寺の七草

萩 マメ科の低木 花期7月~10月

日本全土に分市し、やせた土地でもよく育つので砂防など緑化利用として活用されています。

中秋の名月にはススキと共にお供え物として利用されます。

また、家畜の飼料や屋根ふきの材料、長い枝を束ねたものは、ほうきにも使われます。

毎年、根を残して枯れて、翌年に新しい芽を生やすため、「生え芽(ハエギ)」と呼ばれていて

それが「ハギ」になったと言われています。」

それが「ハギ」になったと言われています。」

湘南ひらつか七福神・布袋尊。

境内には「持ちあげ地蔵」と言うお地蔵様があった。

願い事を念じながら持ちあげて軽く感じたら願い事が叶うのだと。

「持ちあげ地蔵」に近づいて

七福神舟(宝船)。

近づいて。

本堂左側の塀際に奉納された石仏がならぶ。

中央台座に「延命尊」と。

左から無名水子菩提、先亡童子菩提、順考孩児菩提。

左から珠恒善童子、浄光妙嬰女、亡子諸霊菩提。

戦没者の石碑が並ぶ。

「蓮光寺累代寺族◯霊」と刻まれた五輪塔。

「累代先師尊霊〇〇」と刻まれた五輪塔。

寺務所であろう。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[平塚市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その4) 2024.08.23

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その3) 2024.08.22

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その2) 2024.08.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.