PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

隠居人はせじぃさん

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

江戸時代、浅草寺本堂の北西一帯は「奥山」と呼ばれた。地名というよりも 本堂の裏手を

おおまかに指した俗称 で、その範囲も明確ではなかった。その名の由来も定かではないが、

浅草寺の山号である「金龍山」の「奥」にちなむと推定される。 奥山は江戸きっての庶民娯楽の

場 であった。 参拝者が休息する水茶屋が並び、芝居、見世物、独楽回し、猿芝居、居合、軽業、

手妻(奇術)などの大道芸人が人びとを楽しませた 。また、水茶屋や楊枝屋の看板娘はいわば

当時のアイドルで、鈴木春信や喜多川歌麿などの美人画の題材となって評判となった。

消えていった。 現在、本堂西側の一画が新たに「新奥山」として整備され、さまざまな碑、

像が立つ。浅草寺近くに住んでいた元禄時代の歌人・戸田茂睡の墓、明治時代、社会事業に

尽くした瓜生岩子女史の銅像のほか、「喜劇王」として活躍した曽我廼家五九郎の顕彰碑、

喜劇人の碑、映画弁士塚など、浅草の娯楽を支えた人びとを記念する諸碑 が並んでいた。

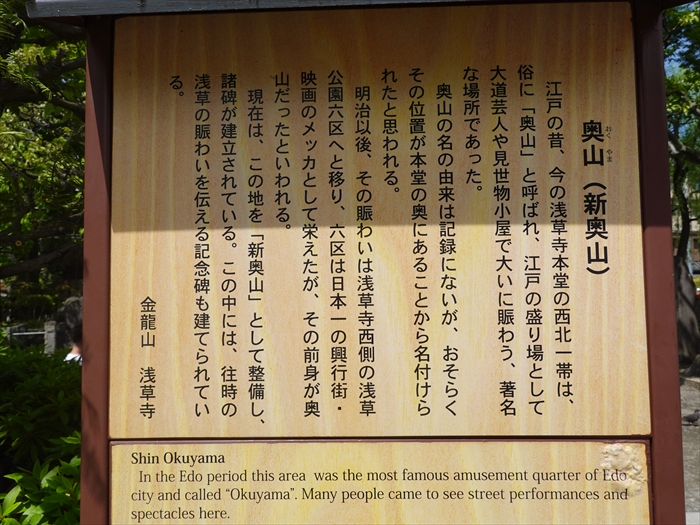

案内板にも上記と同様な内容が。

「 奥山(新奧山)

江戸の昔、今の浅草寺本堂の西北一帯は、俗に「奥山」と呼ばれ、江戸の盛り場として

思われる。

メッカとして栄えたが、その前身が奥山だったといわれる

賑わいを伝える記念碑も建てられている。

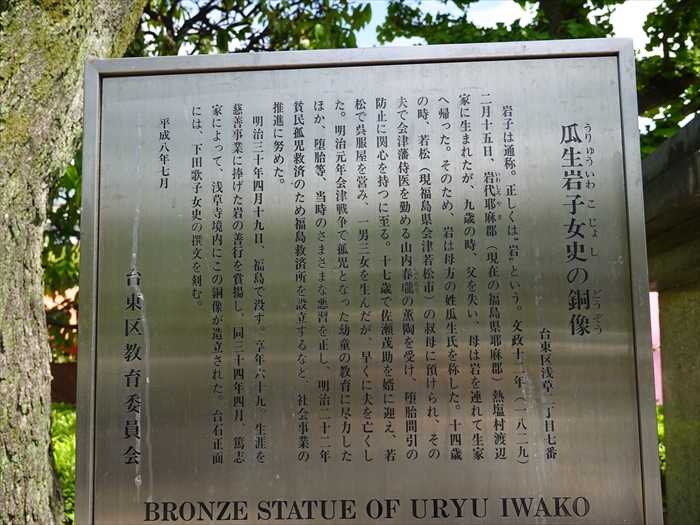

そして「 瓜生岩子(之像 」。

幕末から明治にかけての社会実業家として知られると同時に、福島と東京をまたにかけて

社会福祉にも貢献していた。瓜生岩子は、文政12年2月15日に現在の福島県喜多方市で生まれた。

雑貨屋を営んでいた父が病気で死亡し、さらに火災で家を失くした岩子は、叔父の山内春瓏の元で

しかし、岩子が34歳の時に、夫が肺結核で死亡。その後、救護所、縫製所などを各地に作り、本格的に

社会・慈善事業に取り組み、「仏の岩子」と多くの人から慕われていた。

「瓜生岩子女史の銅像

岩子は通称。正しくは”岩”という。文政十二年(一八二九)

母は岩を連れて生家へ帰った。そのため、岩は母方の姓瓜生氏を称した。十四歳の時、若松

(現福島県会津若松市)の叔母に預けられ、その夫で会津藩侍医を勤める山内春瓏の薫陶を受け、

堕胎間引きの防止に関心を持つに至る。十七歳で佐瀬茂助を婿に迎え、若松で呉服屋を営み、

一男三女を生んだが、早くに夫を亡くした。明治元年会津戦争で孤児となった幼童の教育に

尽力したほか、堕胎等、当時のさまざまな悪習を正し、明治二十二年貧民孤児救済のため

福島救済所を設立するなど、社会事業の推進に努めた。

明治三十年四月十九日、福島で没す。享年六十九。生涯を慈善事業に捧げた岩の善行を賞揚し、

同三十四年四月、篤志家によって、浅草寺境内にこの銅像が造立された。台石正面には、

下田歌子女史の撰文を刻む。

平成八年七月 台東区教育委員会」

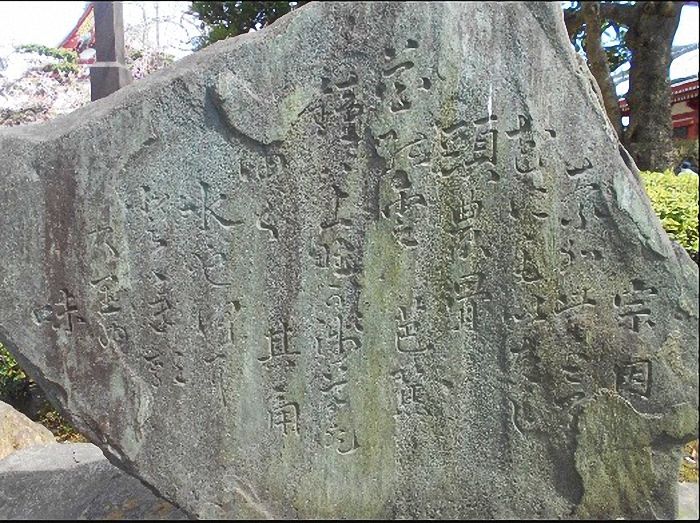

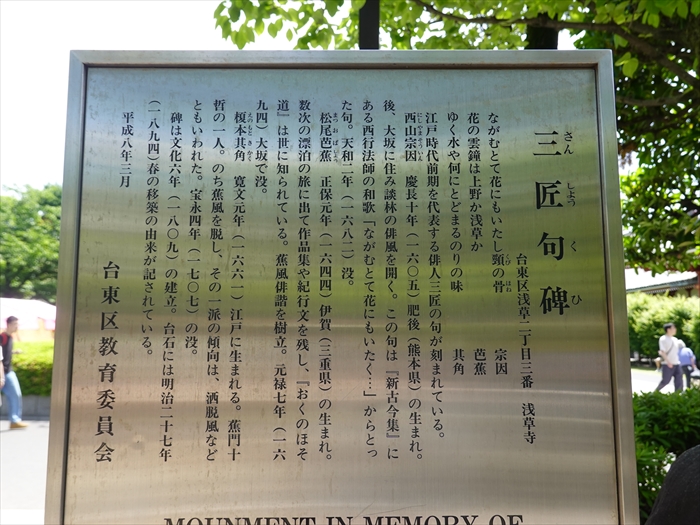

「 三匠(さんしょう)句碑 」。

「 三匠句碑

台東区浅草二丁目三番 浅草寺

ながむとて花にもいたし頸農骨 宗因

花の雲鐘は上野か浅草か 芭蕉

ゆく水やなににとどまるのりの味 其角

江戸時代前期を代表する俳人三匠の句が刻まれている。

西山宗因

慶長十年(一六○五)肥後(熊本県)の生まれ。後、大阪に住み談林の俳風を開く。

この句は「新古今集」にある西行法師の和歌「ながむとて花にもいたく・・・」から

とった句。天和二年(一六八二)没。

松尾芭蕉

正保元年(一六四四)伊賀(三重県)の生まれ。数次の漂泊の旅に出て作品集や紀行文を

残し、『おくのほそ道』は世に知られている。蕉風俳諧を樹立。元禄七年(一六九四)

大坂で没。

榎本其角

寛文元年(一六六一)江戸に生まれる。蕉門十哲の一人。のち蕉風を脱し、その一派の

傾向は、洒脱風などともいわれた。宝永四年(一七○七)の没。

碑は文化六年(一八○九)の建立。台石には明治二十七年(一八九四)春の移築の由来が記されている。

平成八年三月 台東区教育委員会」

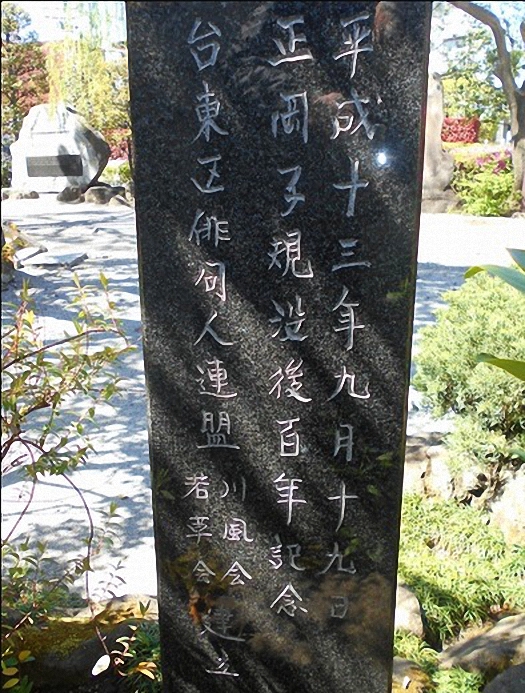

「正岡子規(まさおかしき)」句碑

。

「 観音で雨に逢いけり花盛

」の句が彫られている。

平 成13年9月19日、正岡子規没後百年事業の一環として台東区俳句人連盟により建立

と。

「 五瀬・植松氏明数の碑

算学者関孝和に師事し、算数家として高名。上総国出身。

はじめ五瀬氏、のち植松氏を継ぐ。安政5年(1858)の建立。」

「 三十六歌人の碑

桜の花を詠んだ三十六首を刻む。」

大亀の背に据えられた碑

。文化14年(1817)の建立 と。

「 算子塚(さんしづか)の碑

」。

算学者会田算左衛門の碑

。文化14年(1817)71歳没。日常使用していた「そろばん」が門下生によって

埋められた。 江戸時代の和算学者、会田安明の功績をたたえた「算子塚」の碑は、文政2年に儒学者の

亀田鵬斎や門人によって立てられた。

会田安明は、少年時代から和算に興味を持つようになり、

土地の学者である岡崎安之について学んでいた。日本古来の和算は、江戸時代になると研究が盛んに

なり、23歳で江戸に渡った安明も、幕府の役人をしながら算学の研究に励んでいた。多くの学者達が、

独自の円周率の計算方法などをあみだしていくなか、安明は算法に手を加えるなどして、難解だった

算出法の簡易化をはかった。「天元演段」などの名著も残している。

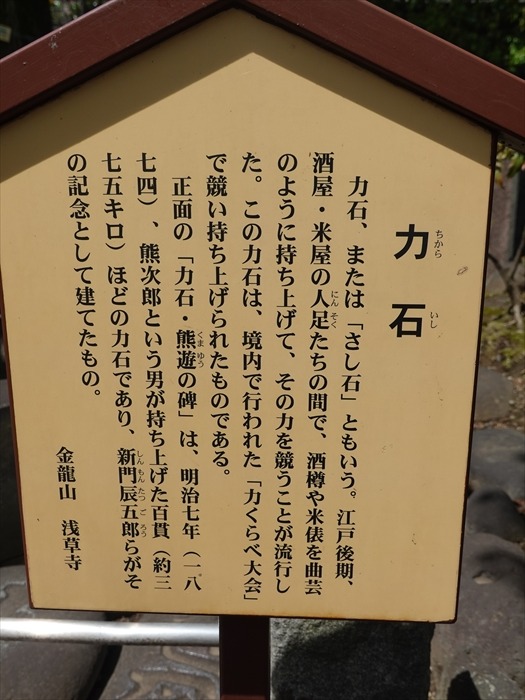

「力石」熊遊の碑

中央に「 熊遊

」と。

「 力石

曲芸のように持ち上げて、その力を竸うことが流行した。このカ石は、境内で行われた

「カくらべ大会」で竸い持ち上げられたものである。

(約三七五キロ )ほどのカ石であり、新門辰五郎らがその記念として建てたもの。

金龍山 浅草寺」

石碑が並ぶ。

「 一葉観音像碑

」。

一葉観音が線刻されている碑

。文政9(1826)年の建碑。

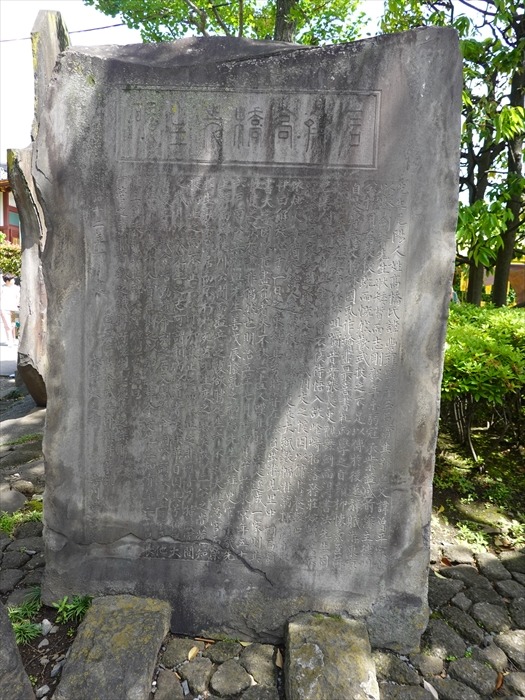

「 高橋石斎之碑

」。

高橋石斎は、尾張藩の剣道指南役で書家としても有名であった と。

明治12(1879)年1月建碑。

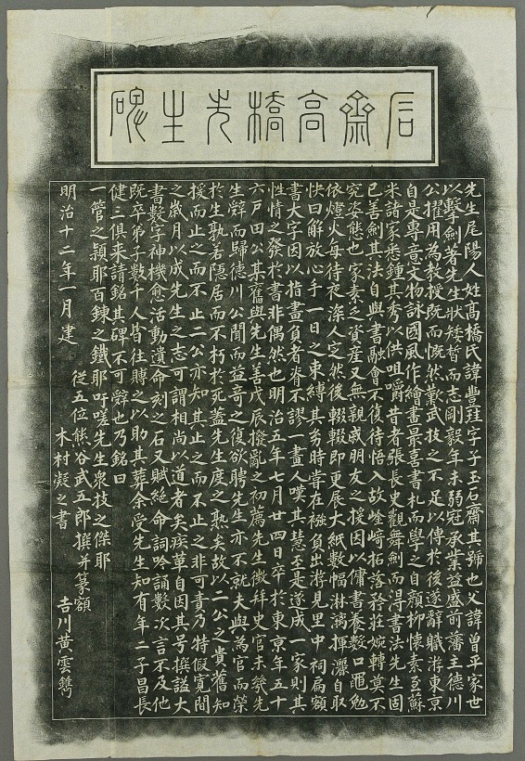

「 石齋高橋先生碑

」と。

近づいて。

「石齋高橋先生碑

先生尾陽人姓高橋氏諱豊珪字子玉石齋其號也父諱曽平家世

以撃剣著先生状矮皙而志剛毅年未弱冠承業益盛前藩主徳川

公擢用為教授既而慨然歎武技之不足以傳於後遂辞職游東京

自是専意文物詠國風作繒畫最喜書札而學之自顔柳懐素□蘇

米諸家悉鍾其秀以供咀嚼昔者張長史観舞剣自得書法先生固

已善剣其法自與書融會不復待悟入故崟崎拓落矜荘婉轉莫不

究姿態也家素乏資産又無親戚朋友之援因以傭書養数口黽勉

依燈火毎待夜深人定然後輟輟即更展大紙数幅淋漓揮灑自取

快曰解放心手一日之束縛其幼時嘗在襁負出游見里中祠扁額

書大字因以指畫負者眷不謬一畫人嘆其慧至是遂成一家則其

性情之發於書非偶然也明治五年七月廿四日卒於東京年五十

六戸田公某舊與先生善戊辰撥亂之初薦先生徴拝史官未幾先

生辤而歸徳川公聞而益奇之復欲聘先生亦不就夫與為官而榮

於生孰若隠居而不朽於死蓋先生度之熟矣故以二公之貴舊知

援而止之而不止二公亦知其止之而不止之非可責乃特假寘間

之歳月以成先生之志可謂相尚以道者矣疾革自因其号撰謚大

書数字神機愈活動遺命刻之石又賦絶命詞吟誦数次言不乃他

既卒弟子数千人皆往賻之以助其葬余受先生知有年二子昌長

健三倶来請銘其碑不可辤也乃銘曰

一管之頴耶百錬之鐡耶吁嗟先生衆技之傑耶

従五位熊谷武五郎撰并篆額

明治十二年一月建 木村凝之書 吉川黄雲鐫」

石齋高橋先生碑 口語訳(現代語・口語体)をchatGPTから

。

「先生は尾張(今の愛知県)のご出身で、名前は高橋豊珪(とよたま)、字(あざな)は子玉、

石齋(せきさい)という号を名乗っていました。お父さんの名前は曽平(そうへい)と言って、

代々剣術で知られた家柄でした。先生は体は小柄で色白でしたが、気持ちは強くてまっすぐな人。

二十歳にもならないうちから家業を受け継いで、剣術の腕はますます上達しました。やがて藩主の

徳川公に見出されて、教授として仕えることになります。けれども、あるとき「剣術だけでは後の

時代に何も残せない」と深く感じ、職を辞して東京へ出ていきました。それからは文芸や書、

絵などに打ち込み、とくに書(手紙や文字)をこよなく愛しました。学んだのは顔真卿や柳公権、

懐素、さらに蘇軾や米芾(べいふつ)といった書の大家たち。その美点を自分の中に取り込んで

味わい尽くし、己の書風として磨き上げていきました。かつて唐代の張旭という人が、舞うような

剣の動きを見て筆法を会得したという話がありますが、先生もまた剣術の達人でした。その経験が

そのまま筆の勢いにつながっていて、あれこれ学ばずとも自然と書の極意を体得していたのです。

ときには堂々と威厳があり、ときには優美で繊細。書に現れる表情のすべてを見事に描き出して

いました。もともと裕福な家ではなかったし、親戚や頼れる知人もいなかったので、先生は

筆一本で何人もの家族を養いました。>毎晩遅くまで灯火の下で黙々と仕事をし、ようやく人々が

寝静まった頃にようやく自分の楽しみの書に向かいました。そのときは大きな紙を何枚も広げ、

思いきり筆を走らせて気持ちを解放し、「今日一日、心と手を縛っていたものを、これでようやく

放つことができた」と喜んでいました。子どものころ、まだ背中に背負われていた頃の話です。

村の祠に掛かっていた大きな額の文字を見て、指でなぞるように真似したら、付き添っていた人が

その上手さに驚いたという逸話があります。そんな才能はまさに天性のもので、先生の書がただの

技術ではなく、心そのものの表れだったことがよくわかります明治5年7月24日、先生は東京で

亡くなりました。享年56。戸田公という旧知の人が、戊辰戦争ののちに先生を推挙して史官に

しようとしましたが、先生はまもなく辞退しました。それを聞いた徳川公もさらに感心し、

あらためて招こうとしたものの、やはりお断りされました。世間的な名誉を得るよりも、静かに

志を守って生きるほうが本当の価値がある――先生はそのことをよくわかっていたのです。

お二方のような大名の厚意にも、先生はきっぱりと応じませんでした。でも、そのお二人もまた

先生の意思を尊重して、無理に引き止めることはしませんでした。道を重んじる者どうしだから

こそ、互いを尊び合ったのです。病が重くなると、自らの号にちなんだ謚(おくりな)を選び、

数字のような文字を大きく書き残しました。そのときも、筆の冴えは変わらず、まるで神がかって

いたといいます。石に刻むよう遺言を残し、最後には辞世の歌まで詠んで、何度も口ずさんでから

静かに旅立ちました。子たちは何千人と集まり、葬儀の費用を出し合って弔いました。

私(熊谷武五郎)も、長年先生に学んだ者のひとりですご遺族のご子息(昌長さん、健三さん)

から頼まれて、この碑の文章と銘を書かせていただくことになりました。断る理由は

ありません。」

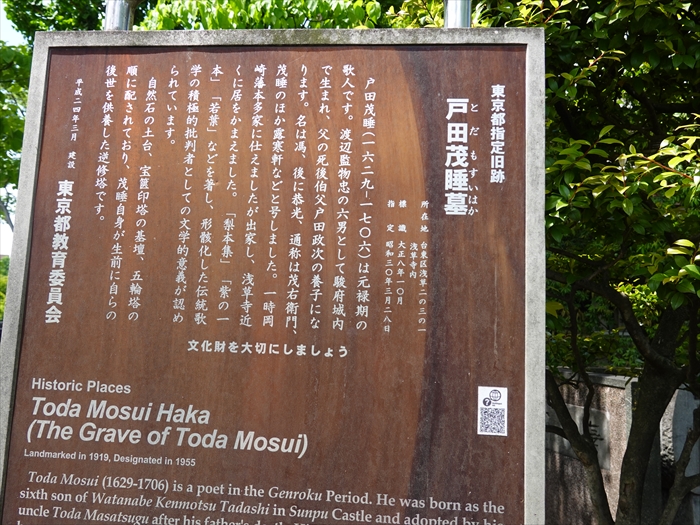

「 東京都指定旧跡

戸田茂睡墓(とだもすいはか)」

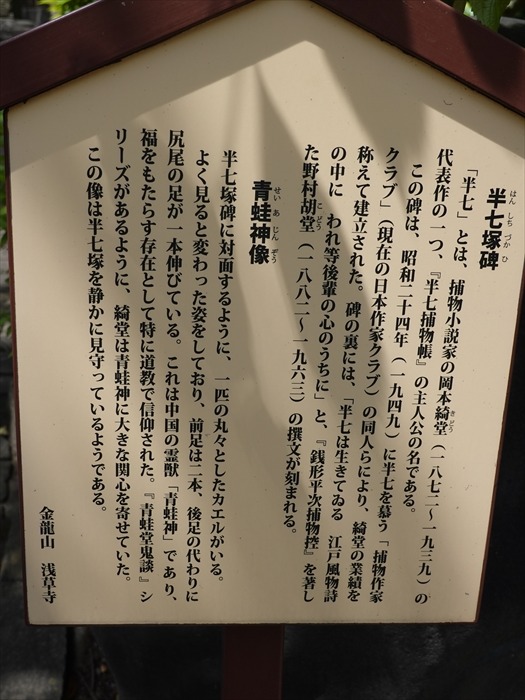

手前左に「 青蛙神像(せいあじんぞう)

」。

手前右に「 半七塚碑

」。

「 戸田茂睡墓

」に近づいて。

「 五輪塔

」。

五輪塔(ごりんとう)は、古くからお墓や供養塔として使われてきた石造りの仏塔で、

下から地、水、火、風、空を表す五つの輪(地輪、水輪、火輪、風輪、空輪)を積み重ねて

構成されている。

平安時代後期に日本で独自に作られたと考えられ、インドの五大思想を

基にしている。

「 東京都指定旧跡

父の死後伯父戸田政次の養子になります。名は馮(たのむ)、後に恭光(ゆきみつ)、通称は茂右衛門、

茂睡のほか露寒軒などと号しました。一時岡崎藩本多家に仕えましたが出家し、浅草寺近くに居を

構えました。「梨本集」「紫の一本(ひともと)」「若葉」などを著し、形骸化した伝統歌学の

積極的批判者としての文学的意義が認められています。

供養した逆修塔 です。

「半七塚」碑

。

「半七塚」は岡本綺堂『半七捕物帳』をたたえた記念碑

で、昭和二十四年(一九四九年)十一月に

建立された。推進役は野村胡堂や江戸川乱歩、海音寺潮五郎、川口松太郎、子母澤寛ほか

捕物作家クラブ(現在、日本作家クラブ)同人たちで、碑の「半七塚」の文字は岡本綺堂、

裏側には判読が困難であるが「半七は生きてゐる 江戸風物詩の中に 我ら後輩の心のうちに」と

胡堂の撰文が刻まれてい、碑の隣には「青蛙神像」がある。綺堂には『青蛙堂鬼談』という著書が

あるのはよく知られている。

「 青蛙神像(せいあじんぞう)

」

明治の小説家「岡本綺堂(きどう)」の「半七捕物帖」碑のすぐ傍にあった。

彼の作品である「「青蛙堂鬼談」で連載されたひとつ、「青蛙堂鬼談1」青蛙神(せいあじん)に

因んだモチーフかと思われる。

「 半七塚碑

「半七」とは、捕物小説家の岡本綺堂(一八七二~一九三九)の代表作の一つ、『半七捕物帳』の

主人公の名である。

この碑は、昭和二十四年(一九四九)に半七を慕う「捕物作家クラブ」(現在の日本作家クラブ)の

同人らにより、綺堂の業績を称えて建立された。碑の裏には、「半七は生きてゐる 江戸風物詩

の中に われ等後輩の心のうちに」と、『銭形平次捕物控』を著した野村胡堂

(一八八二~一九六三)の撰文が刻まれる。

青蛙神像

半七塚碑に対而するように、一匹の丸々としたカエルがいる

よく見ると変わった姿をしており、前足は二本、後足の代わりに尻尾の足が一本伸びている。

これは中国の霊獣「青蛙神」であり、福をもたらす存在として特に道教で信仰された

『青蛙堂鬼談』シリーズがあるように、綺堂は青蛙神に大きな関心を寄せていた。

この像は半七塚を静かに見守っているようである

金龍山 浅草寺」

「 瀧澤世古碑

」。

伊予国出身。書家として名高く、天保5年(1834)没。弘化2年(1845)門人これを建つ。

「 櫻癡居士福地君紀功碑

」。

入口にあるおおきな福地源一郎(福地桜痴)(『東京日日新聞』を主宰)の顕彰碑。

山縣有朋の揮毫です。大正2(1913)年に碑の彫工を終えましたが、故あって天女池に建てる

ことができず、大正8(1919)年に浅草公園に建てられました(碑文より)。

渋沢栄一が除幕式に出席しています。「大正8年11月28日(1919年) 是日、浅草公園ニ於テ、

福地桜痴居士紀功碑ノ除幕式挙行セラル。栄一出席シテ追悼演説ヲナス。」と。

孔子曰君子疾没世而名不稱焉言名之難也夫人之處世或為士為農或為工商雖其選人人

殊莫不皆欲以一技一能聞於世是以富駕猗朱貴比許史聲名嘖嘖喧傳遐邇者何限而其名

與骨共不歸凘盡泯滅者幾希若夫輿頌赫奕没世而益熾則非偉功耀乎世惠澤施乎後者不

能孔子之言豈不信乎元和偃武文教大興學問文章有大可観者而天保以降學者多流浮誇

餘弊所及徒聲律之競不者大抵鄙俚雑駁倶不足以黼黻明治之宏謨潤色維新之大業可深

慨焉而已矣逮於櫻癡居士崛起樹幟文壇天下翕然嚮之亡論新聞與雑誌苟欲著書立言以

木鐸一世者類皆無不效居士歩趨於是乎明治之文章始定矣文摩韓蘇之壘學鍾東西之精

縦論横説事理兼該以發世人之蒙而鳴昭代之盛此豈非所謂経國之大業不朽之盛事哉或

曰居士之文固豪矣雄矣獨惜陸沈於官場放浪乎湖海而轗軻終其身也吾曰庸何傷乎假令

居士志伸於仕進乎紫綬拖旭章輝高車駟馬往來絶塵使婦兒歆羡咨嗟者其或有焉然使後

之人稱功懐徳而永不忘者此未可必也則其陸沈而放浪適所以大成其業歟嗚呼如居士真

可謂功成名遂互百世稱焉而不止者矣松下君軍治平昔與居士親善将建碑於其故棲天女

池畔不朽之請予文因係以銘曰

繄昔明治 星斗呈祥 庶政維熈 奎運未昌 學衰文弊

人飽粃糠 鳳來有期 豈不翺翔 子也崛起 木鐸文場

眼曠千古 識博両洋 日日珥筆 聨珠成章 侃諤警世

犀利露鋩 如日初出 光被遐荒 爝火息矣 魑魅潜蔵

名喧寰宇 材推棟梁 生兮坎壈 死兮煇煌

大正二年歳次癸丑一月 正二位勲一等伯爵芳川顯正撰

従六位勲六等 高島張輔書 田鶴年鐫

此碑大正二年彫工竣成

而有故不能建於天女池

畔荏苒閲歳至今年建之

於此公園

大正八年十一月」

【碑文本文の口語訳】をchatGPTより

孔子は言いました。

「立派な人は、世を去ったあとに名が残らないことを恥じる」と。

それほど、「名を残す」ということは難しいものです。

人は生まれ、ある者は学者になり、ある者は農民や商人になりますが、

どんな職業であれ、皆それぞれの道で何かを成し、世に知られたいと思うものです。

ですから、財産がある人や、立派な家柄の人が世間に名を知られることはよくあります。

しかしその多くは、名声がその人の死とともに消えてしまい、

いずれ誰の記憶にも残らなくなるのがほとんどです。

逆に、死後もその功績がたたえられ、ますます名が高まる人がいます。

そういう人は、世の中に大きな貢献をした人にほかなりません。

──孔子の言葉は、まさに真実なのです。

さて、明治の初め(元和=明治初期)は戦乱が収まり、学問や文化が盛んになり始めました。

しかしその後(天保以降)は、学問は形式に流れ、内容のない美辞麗句ばかりとなり、

明治という新時代の大きな改革や理想にふさわしい文章が、なかなか現れませんでした。

そうした中で、桜癡居士が現れ、旗を掲げて文壇に立ち上がりました。

全国の人々は彼に注目しました。

新聞でも雑誌でも、著作を通して世に訴えようとする人は、みな彼の影響を受けました。

このとき、明治の文学の方向性が決まったといってよいでしょう。

彼の文章は、韓愈や蘇軾(中国の古典の大家)にも並び、

東西の学問を取り入れ、自由に論じて筋道を立て、

世の中の人々の考えを啓発し、この時代の繁栄を輝かせました。

まさに「国を治める大事業」「後世に残る偉業」と言えるものです。

ある人がこう言いました。

「たしかに彼の文は立派だが、役人としては出世せず、 世の中をさすらい、最後まで苦労した

ではないか」と。

私はこう答えます。

「それがどうしたというのか?もし彼が出世し、高い位や勲章を得て、立派な車に乗って人々に

うらやましがられたとしても、その名が後世にまで伝わるかどうかはわからない。むしろ、

彼が官職に就かず自由に生きたからこそ、大きな仕事ができたのではないか」と。

ああ、桜癡居士のような人物こそ、

功績を残し、名声を確立し、

百年後もたたえられるような人なのです。

松下軍治さんは、生前親しかった福地さんをしのび、

彼の旧居・天女池のほとりに碑を建てて、後世に残そうとしました。

私はその依頼を受け、この文を書いたのです。」

繄昔明治 星斗呈祥 庶政維熈 奎運未昌 學衰文弊

人飽粃糠 鳳來有期 豈不翺翔 子也崛起 木鐸文場

眼曠千古 識博両洋 日日珥筆 聨珠成章 侃諤警世

犀利露鋩 如日初出 光被遐荒 爝火息矣 魑魅潜蔵

名喧寰宇 材推棟梁 生兮坎壈 死兮煇煌

【銘文部分】(詩のような上記部分、意訳)

かつて明治の始まりに、星の運行に吉兆が現れ政治は整ったが、文化の運命はまだ定まらず

学問は衰え、文章も乱れ、人々は粗末な知識に満足していたそんな中、福地桜癡が現れ、

世の中に警鐘を鳴らす文章で世を動かし、その見識は古今に通じ、東西にまたがり、日々文章を

練り、明快で鋭く、人々を目覚めさせたその名は世界中に知られ、国の柱とも言える人物と

された生きている間は苦労があったが、死して後は、その名がいっそう輝きを放った

さらに「奥山」にある石碑群を追う。

「 淺草観光纉緒の碑

」。

「 淺草観光纉緒の碑

浅草は伝統と歴史の町である 庶民信仰の大本山 金龍山 浅草寺と共にこの町は幾百千年の世を

逞しく生きてきた あるときは源平争乱の戦火に耐え あるときは江戸文化濫觴の地として栄える

など幾多の興廃消長を繰り返して現在に及んでいる

今日浅草は 都内屈指の観光地として隆盛を極めているが その蔭に浅草を守ろうとする多くの

人々の血の滲む努力があることを忘れてはならない

浅草観光連盟は 発足二十周年の佳日をトして浅草の繁栄に多大な貢献をした人々の業績を讃え

過去 現在 未来を通じここに芳名を列記して後世に永く伝えんとするものである

庶民の町浅草は この町を愛し慈しみその興隆に一身を捧げる地元の人々によって、滔々たる

大河の流れのように淀みなく発展を重ねていくことであろう

昭和43年(1968)10月吉日 東京都台東区長 上條貢

浅草観光事業功労者

大谷米太郎 岡田四郎 上條貢 清水谷恭順 山田兵三 小林総介 高坂公一 賴母木眞六

穂刈恒一 橋本秋利 村田藤治郎 澤田要蔵 和田長敬 松村繁一郎 森田新太郎 荒井哲郎

豊田正利 藤谷吉之輔 川喜多忠之助 原戸賴吉 葛谷輝明 市村一雄 堀安孝 阿部高之丞

内山榮一 飯村茂 永野章一郎 守山良順 壬生台舜 清水谷孝尚 穂刈幸雄 野口日出男

中塚泰蔵 小林晴男 矢野隆夫 飯村恵一 吉住弘 西村太刀夫 春木實 松村吉紘

鈴木秋雄 田中久五郎 松澤欣一 荒井修 岩瀬桂助 橋本秋彦」

「 浅草観光事業 功労者碑

」

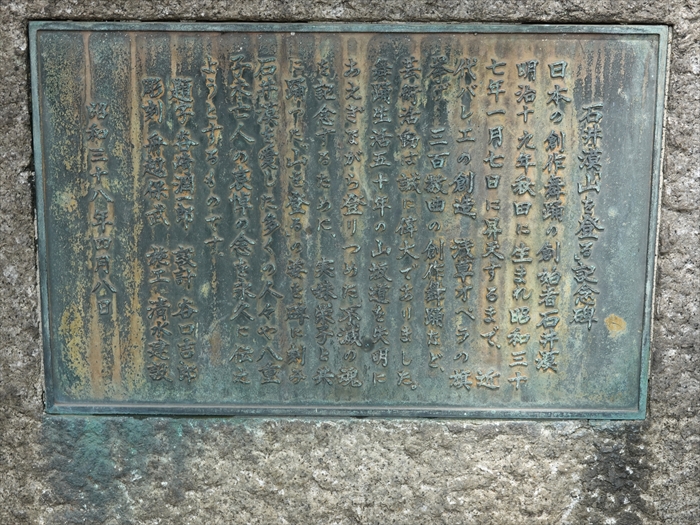

「 石井漠「山を登る」記念碑

」

「 石井漠「山を登る」記念碑

日本の創作舞踊の創始者石井漠

明治19年(1886)秋田に生まれ昭和37年(1962)1月7日に昇天するまで、近代バレエの創造、

浅草オペラの旗揚げ、300数曲の創作舞踊など、芸術活動は誠に偉大でありました。舞踊生活

50年の山坂道を失明にあえぎながら登りつめた不滅の魂を記念するために、実妹栄子と共に

踊った「山を登る」の姿を碑に刻み石井漠を愛した多くの人々や八重子未亡人の哀悼の念を

永久に伝えようとするものです。

題字 谷崎潤一郎

設計 谷口吉郎

彫刻 舟越保武

施工 清水建設

昭和38年(1963)4月8日」

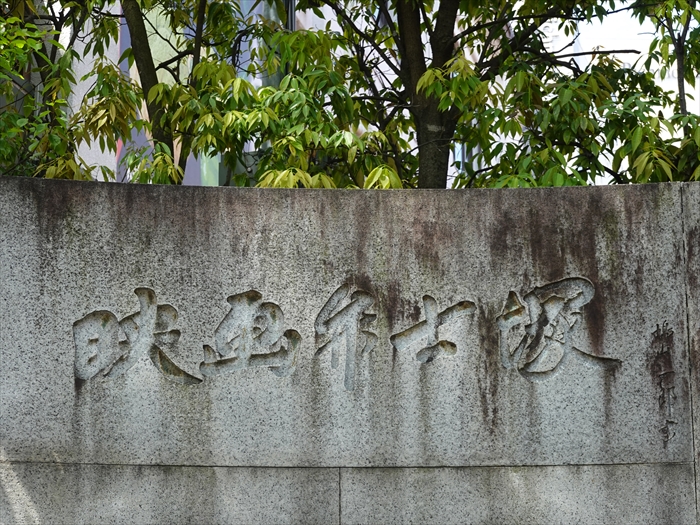

「 映画弁士塚

」。

無声映画時代の往年の名弁士たちを記念して昭和33年建立。

碑名は鳩山一郎書

。

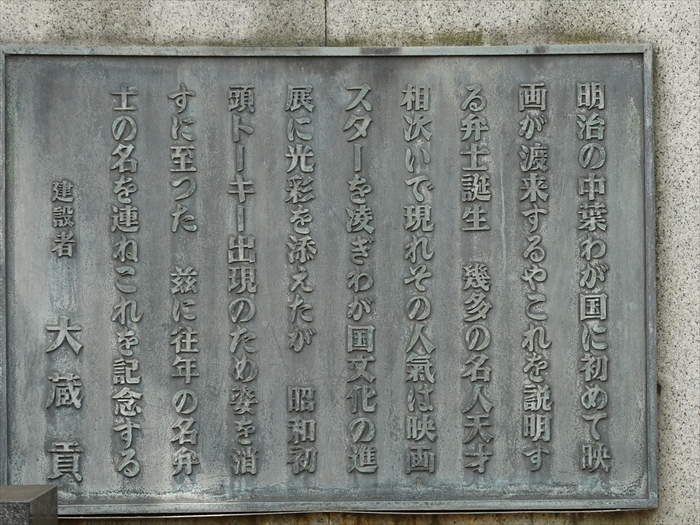

「明治の中葉わが国に初めて映画が渡来するやこれを説明する弁士誕生 幾多の名人天才相次いで

現れその人気は映画スターを凌ぎわが国文化の発展に光彩を添えたが 昭和初頭トーキー出現の

ため姿を消すに至った 茲に往年の名弁士の名を連ねこれを記念する

建設省 大蔵貢」

「 喜劇人の碑

」。

近づいて。

浅草はかつて、日本のブロードウェイと呼ばれ華やかな街でした。

「喜劇人の碑」は人々に笑いと喜びを与えてくれた喜劇人たちに感謝の意を表し昭和57年

(1982)建立された。

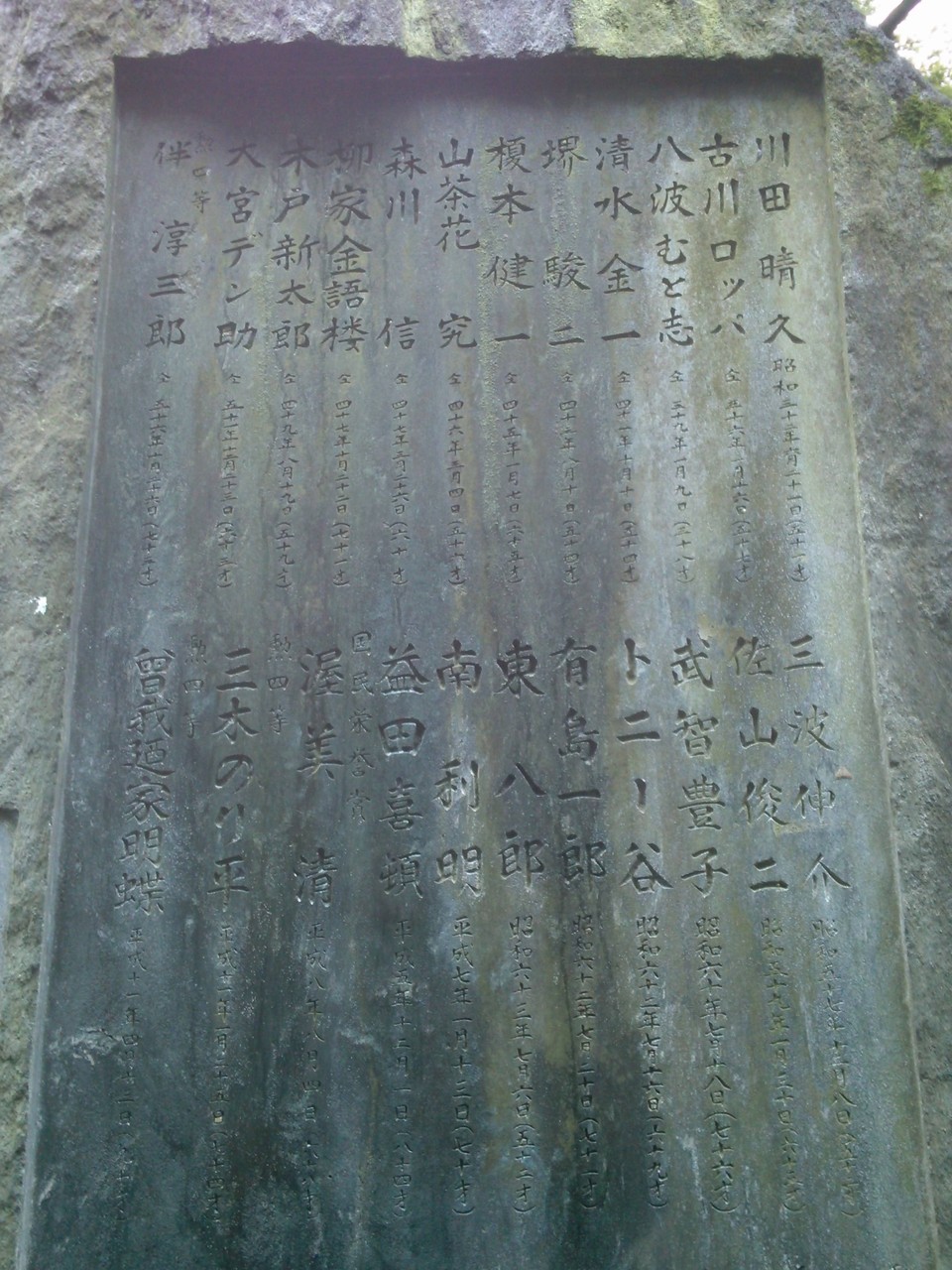

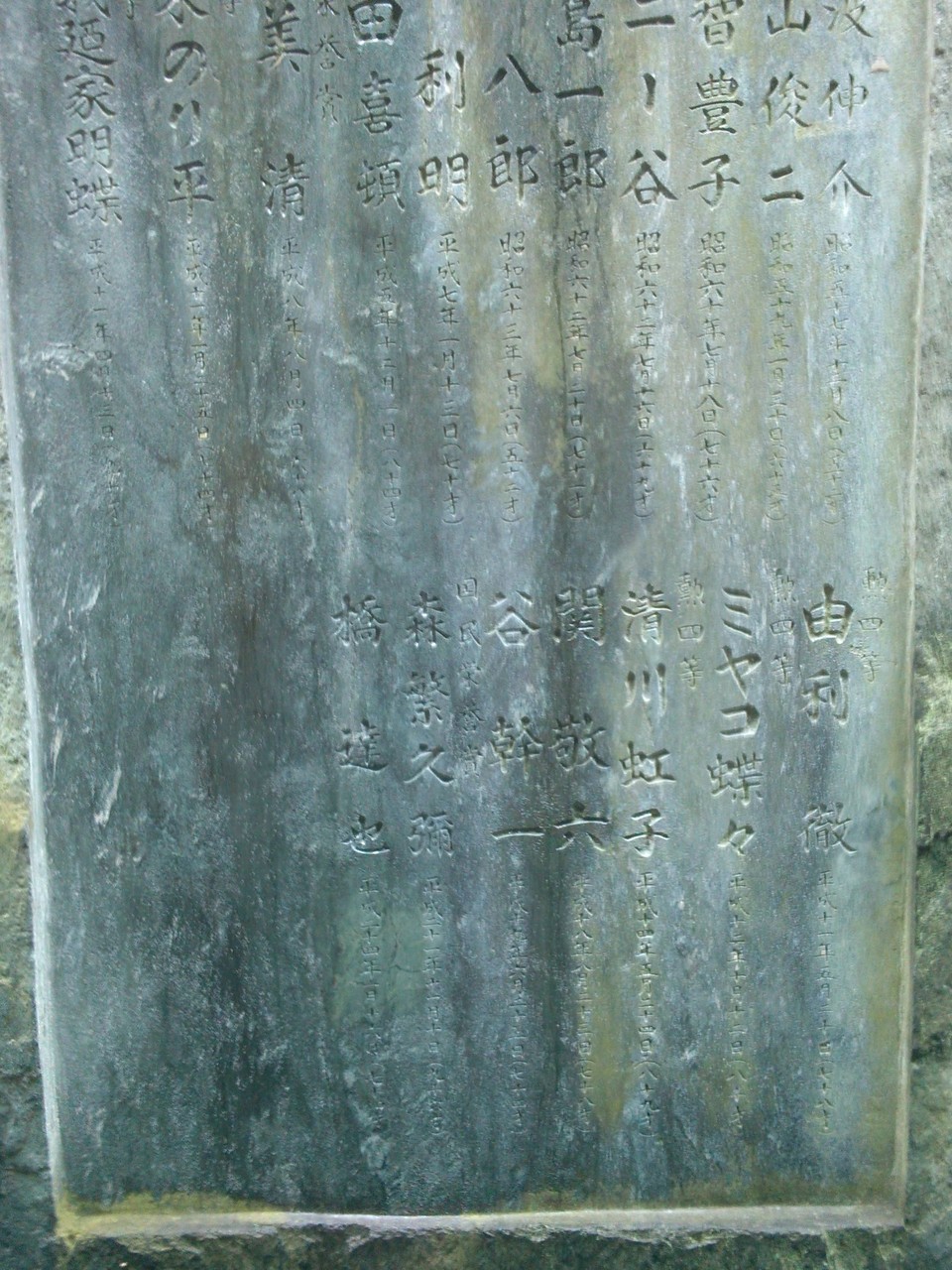

碑裏面には喜劇人の名前が刻まれていた。

川田晴久 昭和三十二年六月二十一日(五十一才)

古川ロッパ 同 三十六年一月十六日(五十七才)

八波むと志 同 三十九年一月九日(三十八才)

清水金一 同 四十一年十月十日(五十四才)

堺 駿二 同 四十三年八月十日(五十四才)

榎本健一 同 四十五年一月七日(六十五才)

山茶花究 同 四十六年三月四日(五十六才)

森川 信 同 四十七年三月二十六日(六十才)

柳家金語楼 同 四十七年十月二十二日(七十一才)

木戸新太郎 同 四十九年八月十九日(五十九才)

大宮デン助 同 五十一年十二月二十三日(六十三才)

伴淳三郎 同 五十六年十月二十六日(七十三才)

三波伸介 昭和五十七年十二月八日(五十二才)

佐山俊二 昭和五十九年一月三十日(六十三才)

武智豊子 昭和六十年七月十八日(七十六才)

トニー谷 昭和六十二年七月十六日(六十九才)

有島一郎 昭和六十二年七月二十日(七十一才)

東 八郎 昭和六十三年七月六日(五十二才)

南 利明 平成七年一月十三日(七十才)

益田喜頓 平成五年十二月一日(八十四才)

渥美 清 平成八年八月四日(六十八才)

三木のり平 平成十一年一月二十五才(七十四才)

曾我廼家明蝶 平成十一年四月十三日(九十才)

由利 徹 平成十一年五月二十日(七十八才)

ミヤコ蝶々 平成十二年十月十二日(八十才)

清川虹子 平成十四年五月二十四日(八十九才)

関 敬六 平成十八年八月二十三にち(七十八才)

谷 幹一 平成十九年六月二十五日(七十四才)

森繁久彌 平成二十一年十一月十日(九十六才)

橋 達也 平成二十四年一月十六日(七十四才)

「 喜劇に始まり 喜劇に終る 森繁久弥

」と。

「 建立記念碑 協力芸能人(順不同)

曾我廼家明蝶 コロンビア・トップ 菅原文太 黒沢年男 玉置宏 川津清三郎 志摩夕起夫

小桜京子 木田三千雄 原一平 由利徹 宮城千賀子 北上弥太朗 柳澤真一

コロンビア・ライト 赤木春恵 三崎千恵子 清川虹子 南利明 たこはちろう ハナ太郎

大屋満 大泉滉 宮島一茶 宮田章司 南道郎 徳武忠吉 小野田貝 玉川昭二 岡崎二朗

ふじやま竜 関敬六 十勝花子 サトウサブロウ 冠般流川田琉球舞踊団 二代目引田天功

朝風まり 松旭斉八重子 松旭斉美江子 小宮スポーツ 長沢純 日高一也 川中美幸

加山麗子 東映剣会 敏いとうとハッピー&ブルー 大塚文雄 平林健二と東京パンチョス

東京ニュースカイオーケストラ 花笠音頭協議会 小野満 干草かほる 榎本ちえ子」

「 芸能人碑建立基金寄附御芳名(順不同)

」と。

振り返って。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13