PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

隣りにあったのが「 曽我廼家五九郎顕彰碑

」。

浅草に喜劇王と言われた曾我廼家 五九郎(そがのや ごくろう)の顕彰碑 。

明治~昭和前期に東京浅草などで活躍した喜劇俳優で、この石碑には彼が主演を演じた映画

「 ノンキナトウサン(通称ノントウ) 」が描かれていて、その上には彼が好きだった

「群盲撫象」の文字も一緒に刻まれていた。

近づいて。

円形の上部には五九郎の好きだった「群盲撫象」の文字と「ノンキな父さん」の像を描く。

《群盲(ぐんもう)象(ぞう)を評(ひょう)・すの意味《多くの盲人が象をなでて、自分の手に触れた

部分だけで象について意見を言う意から》凡人は大人物・大事業の一部しか理解できないという

昭和38年建立。題字は大野伴睦筆。

下部には金子洋文(プロレタリア文学の小説家、劇作家)からの碑文があった。

「あなたは小さな身体に大きな夢をいだいた。・・・・・を叫んで迫害をうけ・・・・」

中央に「」

左右の俳句は

右:観音の慈悲尊し春の雨 万木

左:浅草の茶乃木畑の(能)雪解(ゆきけ)かな 万(久保田万太郎)

「 私は貝になりたい フランキー堺 」の文字が。

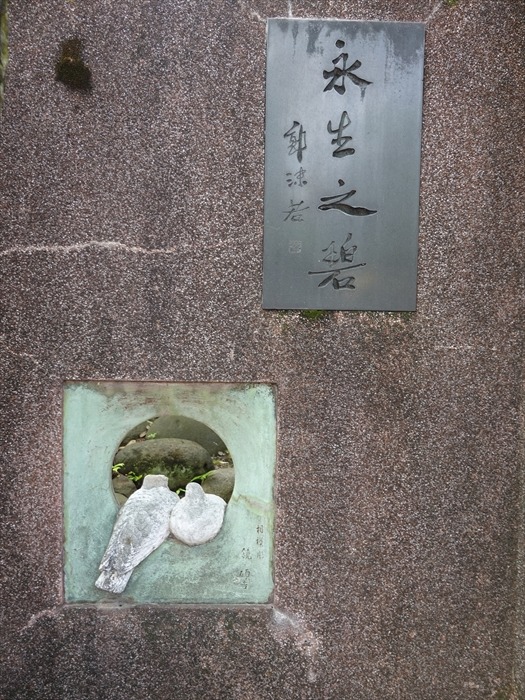

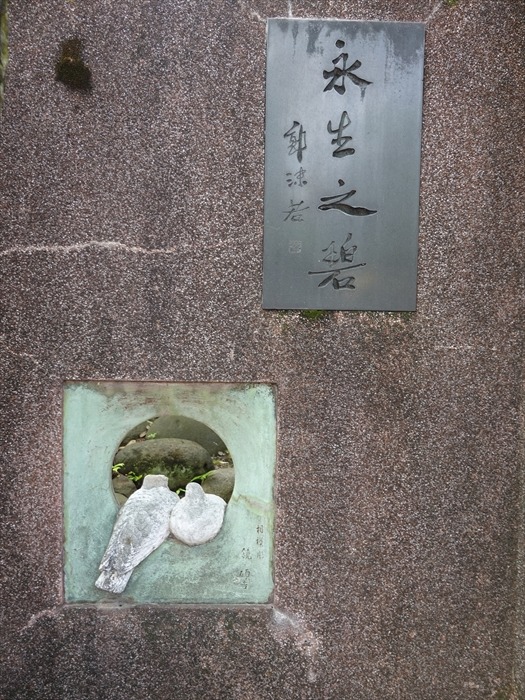

『曾我廼家五九郎顕彰碑』を取り巻くのは「 永生之碧

1964(昭和39)年日本の芸能団が招かれて訪中し日中友好の端緒を作りました。

このことを祈念して1965(昭和40)年にこの『永生の壁』が建立され題字の

『永生之碧(壁ではなく)』は当時の中国の指導者のひとり 郭沫若の揮毫 であると。

壁にはさらなる日中友好と世界平和を願って約300人の文人・芸能人が思い思いのことを

「相模彫 鏡碩吉」 と。

様々な絵や文字が。

次に訪ねたのが 「新奥山」の前にあった「淡島堂」 。

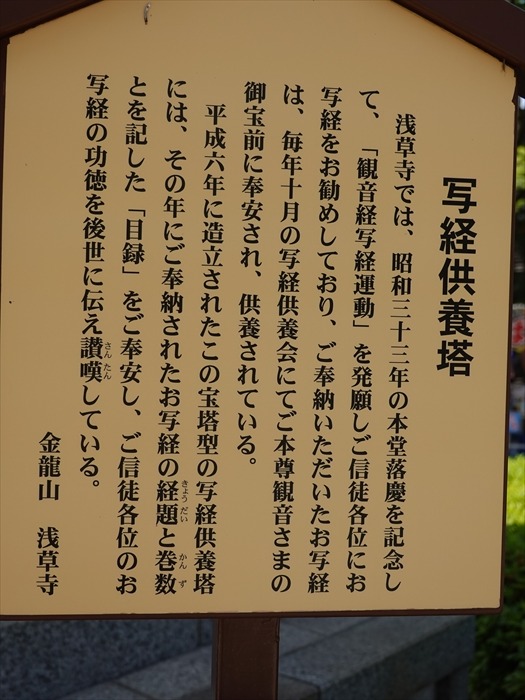

「 寫経供養塔 」を見る。

「浅草観音裏」案内図。

「淡島堂」入口。

「 淡島堂(あわしまどう) 」と。

「 寫経供養塔 」に近づいて。

平成6年(1994)10月26日落慶。

木製銅板葺、花崗石造。総高8.8m・屋根軒長3.7m・相輪高3.2m。

「 寫経供養塔 」

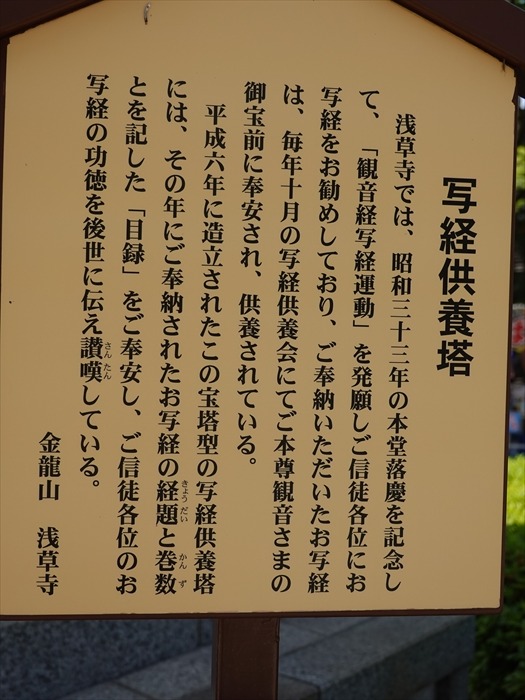

「 写経供養塔

境内右側にあった「 戦災供養地蔵尊 」。

浅草三業地の戦死者慰霊のため造立 と。

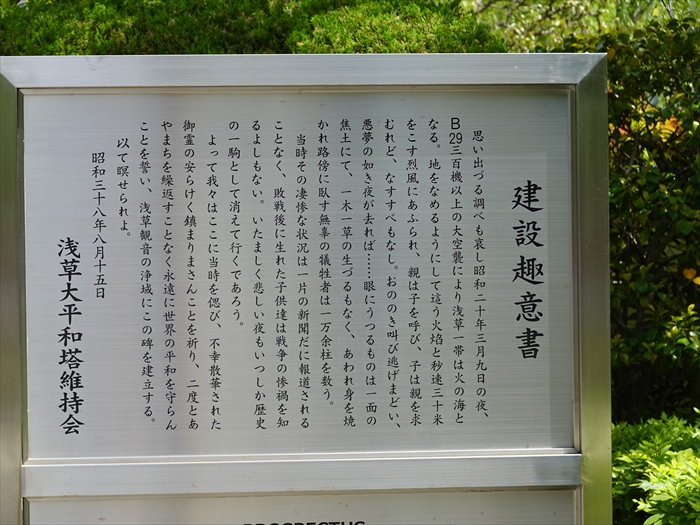

「 浅草大平和堂 」。

昭和38年(1963)建立。浅草地区の3万人余の戦災殉難者の霊をまつる。

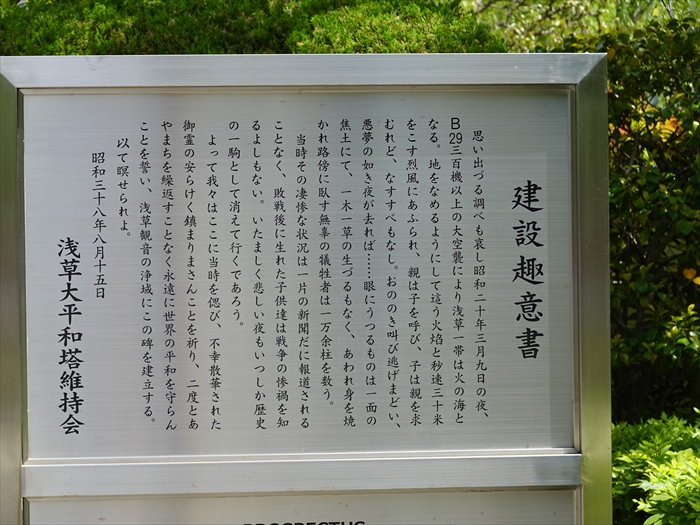

「 建設趣意書

「 東京大空襲後の浅草 」

近づいて。

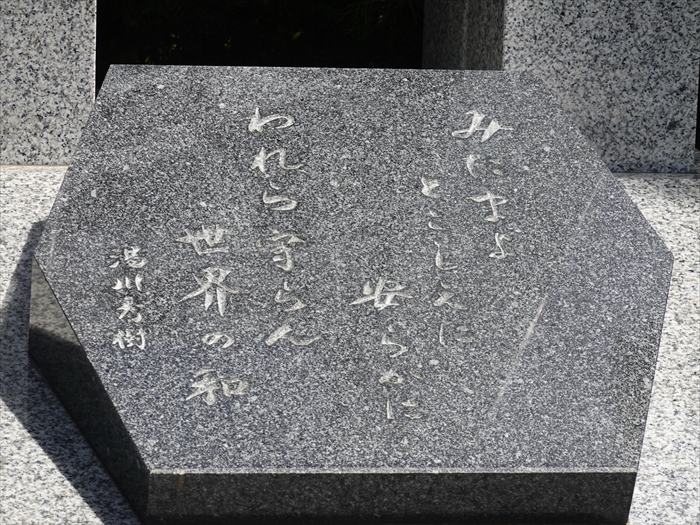

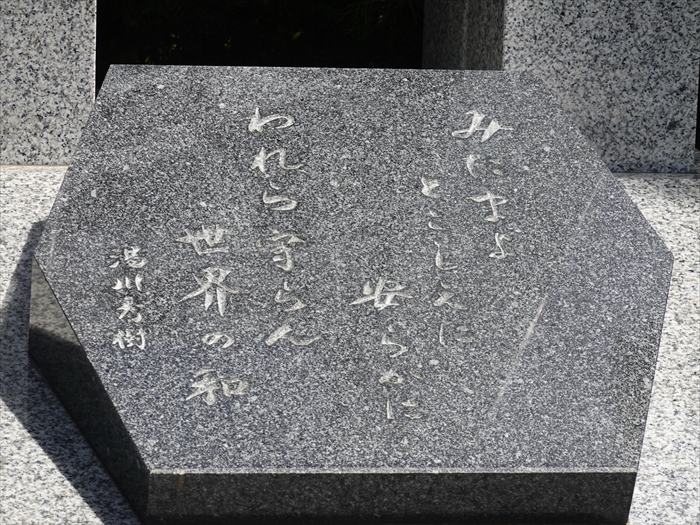

塔上部の 「和」は浅草寺中興第24世貫首、清水谷恭順大僧正の筆 。

台座の銘にはノーベル物理学賞の湯川秀樹博士の直筆で

「 みたまよ とこしえに 安らかに われら守らん 世界の和 湯川秀樹 」と。

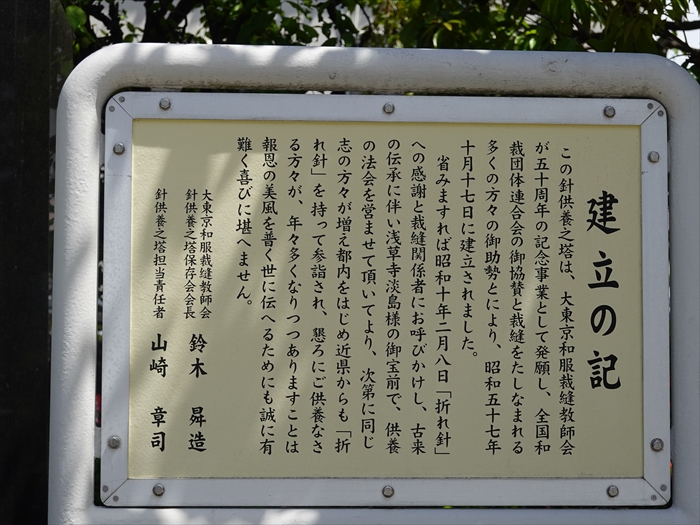

「 魂針(こんしん)供養之塔 」。

近づいて。

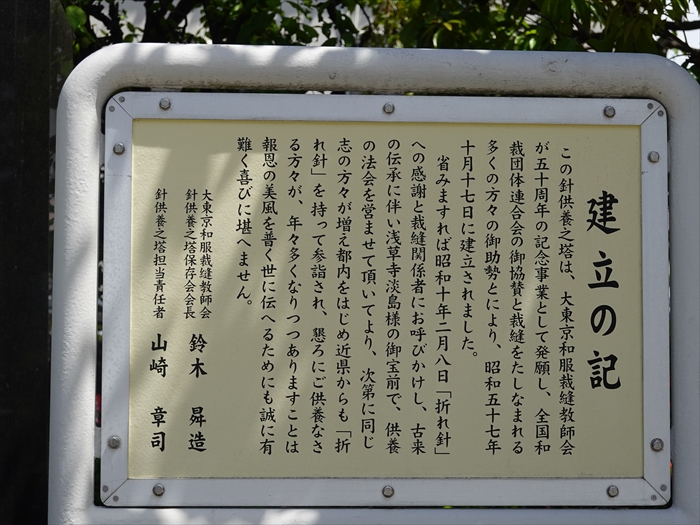

「 建立の記

2月8日は「針供養」として終日参詣信徒で賑わう(午前11時法要)。

本堂前には大きな豆腐に針を刺して供養 と。

写真はネットから。

「 写経供養塔 」と「 五重塔 」とのコラボをカメラで追う。

ズームして。

黄金に輝く相輪 を。

移動して。

「相輪」をズームして。

「五重塔」の九輪の上、先端には 水煙・龍車(りゅうしゃ)・宝珠 が。

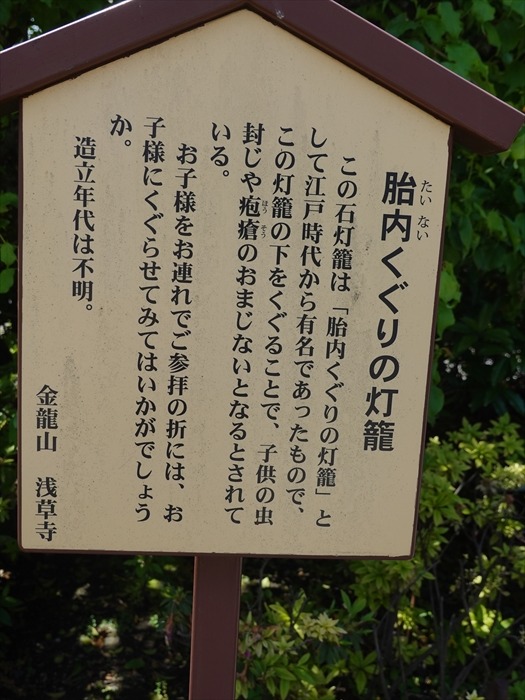

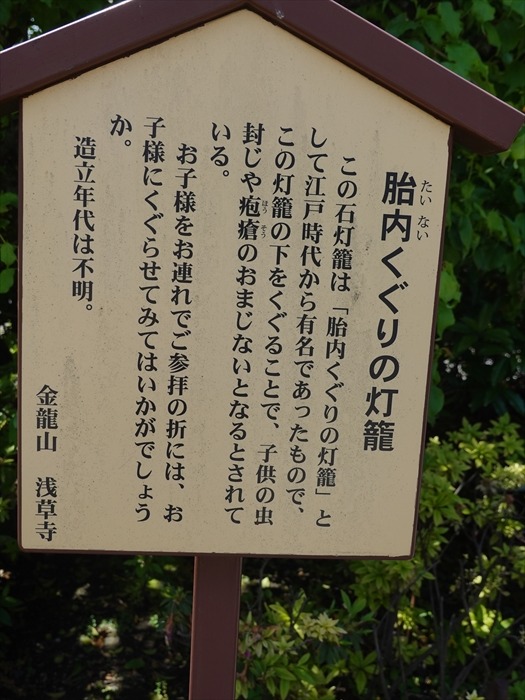

「 胎内くぐりの灯籠 」。

「 胎内くぐりの灯籠

この灯籠の下をくぐることで、子供の虫封じや疱瘡のおまじないとなると されている と。

「 天水桶 」。

明和7年(1770)造立。

「 天水桶

「 淡島堂 」を正面から。

前方に「 常香炉 」。

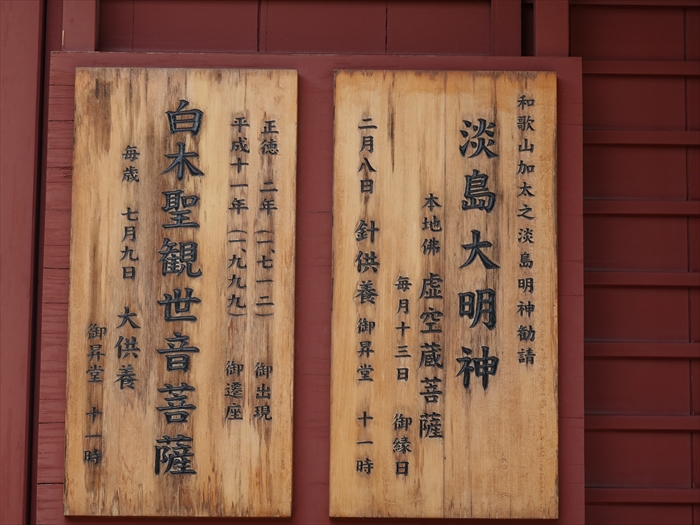

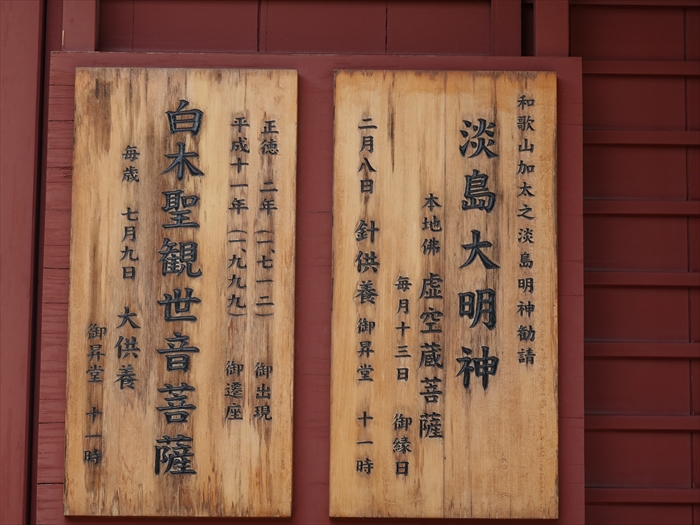

「 和歌山加太之淡島明神勧請

淡島大明神

扁額「 淡嶋堂 」。

「 本尊阿弥陀如来像 」。

ズームして。

他にも虚空蔵菩薩、淡島明神、取子(とりこ)地蔵を安置 と。

再び「 写経供養塔 」と「 五重塔 」とのコラボを

「五重塔」をズームして。

訪ねていなかった「三峰神社」を訪ねた。

「 三峯社

浅草寺境内にある秩父三峯神社の末社。浅草寺内に勧請された事情は詳らかではありません。

江戸時代には火事が多かったため、江戸市中には火防祈願のための三峯講が多くありました。

こうした三峯信仰の信者が、秩父まで赴かなくても御参りができるようにするため、浅草寺

境内に末社を勧請したのかもしれません。こうした三峯神社の末社は、江戸市中あちこちに

あった と。

秩父の三峯神社と同じく 伊弉諾尊・伊弉冉尊を祀っています 。

「本堂」越しに「東京スカイツリー」を再び。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

浅草に喜劇王と言われた曾我廼家 五九郎(そがのや ごくろう)の顕彰碑 。

明治~昭和前期に東京浅草などで活躍した喜劇俳優で、この石碑には彼が主演を演じた映画

「 ノンキナトウサン(通称ノントウ) 」が描かれていて、その上には彼が好きだった

「群盲撫象」の文字も一緒に刻まれていた。

近づいて。

円形の上部には五九郎の好きだった「群盲撫象」の文字と「ノンキな父さん」の像を描く。

《群盲(ぐんもう)象(ぞう)を評(ひょう)・すの意味《多くの盲人が象をなでて、自分の手に触れた

部分だけで象について意見を言う意から》凡人は大人物・大事業の一部しか理解できないという

昭和38年建立。題字は大野伴睦筆。

下部には金子洋文(プロレタリア文学の小説家、劇作家)からの碑文があった。

「あなたは小さな身体に大きな夢をいだいた。・・・・・を叫んで迫害をうけ・・・・」

中央に「」

左右の俳句は

右:観音の慈悲尊し春の雨 万木

左:浅草の茶乃木畑の(能)雪解(ゆきけ)かな 万(久保田万太郎)

「 私は貝になりたい フランキー堺 」の文字が。

『私は貝になりたい』(わたしはかいになりたい)は、ラジオ東京テレビ(KRT→TBS)の

「サンヨーテレビ劇場」で1958年10月31日22:00 - 23:40に放送された日本のテレビドラマ。

元陸軍中尉・加藤哲太郎の獄中手記「狂える戦犯死刑囚」の遺書部分をもとに創作された

橋本忍脚本によるフィクションで、第二次世界大戦中に上官の命令で捕虜を刺殺した理髪店主が

戦後B級戦犯として逮捕され処刑されるまでを描く。岡本愛彦演出、フランキー堺主演。

第13回文部省芸術祭芸術祭賞(放送部門)受賞作。

「サンヨーテレビ劇場」で1958年10月31日22:00 - 23:40に放送された日本のテレビドラマ。

元陸軍中尉・加藤哲太郎の獄中手記「狂える戦犯死刑囚」の遺書部分をもとに創作された

橋本忍脚本によるフィクションで、第二次世界大戦中に上官の命令で捕虜を刺殺した理髪店主が

戦後B級戦犯として逮捕され処刑されるまでを描く。岡本愛彦演出、フランキー堺主演。

第13回文部省芸術祭芸術祭賞(放送部門)受賞作。

1959年・2008年に映画として、1994年にテレビドラマとしてリメイクされた。

この作品は2008(平成20)年に中居正広、仲間由紀恵主演でリメイクされているが

「 曽我廼家五九郎顕彰碑 」との関連は?

フランキー堺は五九郎の甥にあたると。

この作品は2008(平成20)年に中居正広、仲間由紀恵主演でリメイクされているが

「 曽我廼家五九郎顕彰碑 」との関連は?

フランキー堺は五九郎の甥にあたると。

『曾我廼家五九郎顕彰碑』を取り巻くのは「 永生之碧

1964(昭和39)年日本の芸能団が招かれて訪中し日中友好の端緒を作りました。

このことを祈念して1965(昭和40)年にこの『永生の壁』が建立され題字の

『永生之碧(壁ではなく)』は当時の中国の指導者のひとり 郭沫若の揮毫 であると。

壁にはさらなる日中友好と世界平和を願って約300人の文人・芸能人が思い思いのことを

「相模彫 鏡碩吉」 と。

様々な絵や文字が。

次に訪ねたのが 「新奥山」の前にあった「淡島堂」 。

「 寫経供養塔 」を見る。

「浅草観音裏」案内図。

「淡島堂」入口。

「 淡島堂(あわしまどう) 」と。

「 寫経供養塔 」に近づいて。

平成6年(1994)10月26日落慶。

木製銅板葺、花崗石造。総高8.8m・屋根軒長3.7m・相輪高3.2m。

「 寫経供養塔 」

「 写経供養塔

浅草寺では、昭和三十三年の本堂落慶を記念して、「観音経写経運動」を発願しご信徒各位に

お写経をお勧めしており、ご奉納いただいたお写経は、毎年十月の写経供養会にてご本尊観音

さまの御宝前に奉安され、供養されている。

お写経をお勧めしており、ご奉納いただいたお写経は、毎年十月の写経供養会にてご本尊観音

さまの御宝前に奉安され、供養されている。

平成六年に造立されたこの宝塔型の写経供養塔には、その年にご奉納されたお写経の経題と

巻数とを記した「目録」をご奉安し、ご信徒各位のお写経の功を後世に伝え讃嘆している。

金龍山 浅草寺」 巻数とを記した「目録」をご奉安し、ご信徒各位のお写経の功を後世に伝え讃嘆している。

境内右側にあった「 戦災供養地蔵尊 」。

浅草三業地の戦死者慰霊のため造立 と。

「 浅草大平和堂 」。

昭和38年(1963)建立。浅草地区の3万人余の戦災殉難者の霊をまつる。

「 建設趣意書

思い出づる調べも哀し昭和ニ十年三月九日の夜、B29三百機以上の大空襲により浅草一帯は

火の海となる。地をなめるようにして這う火啗と秒速三十米をこす烈風にあふられ、親は子を

呼び、子は親を求むれど、なすすべもなし。おののき叫び逃げまどい、悪夢の如き夜が去れば・・

眼にうつるものは一面の焦土にて、一木一草の生づるもなく、あわれ身を焼かれ路傍に臥す

無辜の犠牲者は一万余柱を数う。

火の海となる。地をなめるようにして這う火啗と秒速三十米をこす烈風にあふられ、親は子を

呼び、子は親を求むれど、なすすべもなし。おののき叫び逃げまどい、悪夢の如き夜が去れば・・

眼にうつるものは一面の焦土にて、一木一草の生づるもなく、あわれ身を焼かれ路傍に臥す

無辜の犠牲者は一万余柱を数う。

当時その凄惨な状況は一片の新聞だに報道されることなく、敗戦後に生れた子供達は戦争の惨禍を

知るよしもない。いたましく悲しい夜もいつしか歴史の一駒として消えて行くであろう。

よって我々はここに当時を偲び、不幸散華された御霊の安らけく鎮まりまさんことを祈り、ニ度と

あやまちを繰り返すことなく永遠に世界の平和を守らんことを誓い、浅草観音の浄域にこの碑を

建立する

以て瞑せられよ。

知るよしもない。いたましく悲しい夜もいつしか歴史の一駒として消えて行くであろう。

よって我々はここに当時を偲び、不幸散華された御霊の安らけく鎮まりまさんことを祈り、ニ度と

あやまちを繰り返すことなく永遠に世界の平和を守らんことを誓い、浅草観音の浄域にこの碑を

建立する

以て瞑せられよ。

昭和三十八年八月十五日

浅草大平和塔維持会」

「 東京大空襲後の浅草 」

近づいて。

塔上部の 「和」は浅草寺中興第24世貫首、清水谷恭順大僧正の筆 。

台座の銘にはノーベル物理学賞の湯川秀樹博士の直筆で

「 みたまよ とこしえに 安らかに われら守らん 世界の和 湯川秀樹 」と。

「 魂針(こんしん)供養之塔 」。

近づいて。

「 建立の記

この針供養之塔は、大東京和服裁縫教師会が五十周年の記念事業として発願し、全国和裁団体

連合会の御協賛と裁縫をたしなまれる多くの方々の御助勢とにより、昭和五十七年十月十七日に

建立されました

連合会の御協賛と裁縫をたしなまれる多くの方々の御助勢とにより、昭和五十七年十月十七日に

建立されました

省みますれば昭和十年ニ月八日「折れ針」への感謝と裁縫関係者にお呼びかけし、古来の伝承に

伴い浅草寺淡島様の御宝前で、供養の法会を営ませて頂いてより、次第に同じ志の方々が増え

都内をはじめ近県からも「折れ針」を持って参詣され、懇ろにご供養なさる方々が、年々多く

なりつつありますことは報恩の美風を普く世に伝へるためにも誠に有難く喜びに堪へません。

伴い浅草寺淡島様の御宝前で、供養の法会を営ませて頂いてより、次第に同じ志の方々が増え

都内をはじめ近県からも「折れ針」を持って参詣され、懇ろにご供養なさる方々が、年々多く

なりつつありますことは報恩の美風を普く世に伝へるためにも誠に有難く喜びに堪へません。

大東京和服裁縫教師会

針供養之塔保存会会長 鈴木曻造

針供養之塔保存会会長 鈴木曻造

針供養之塔担当責任者 山崎章司」

2月8日は「針供養」として終日参詣信徒で賑わう(午前11時法要)。

本堂前には大きな豆腐に針を刺して供養 と。

写真はネットから。

「 写経供養塔 」と「 五重塔 」とのコラボをカメラで追う。

ズームして。

黄金に輝く相輪 を。

移動して。

「相輪」をズームして。

「五重塔」の九輪の上、先端には 水煙・龍車(りゅうしゃ)・宝珠 が。

「 胎内くぐりの灯籠 」。

「 胎内くぐりの灯籠

この石灯籠は「胎内くぐりの灯籠」として江戸時代から有名であったもので、この灯籠の下を

くぐることで、子供の虫封じや疱瘡のおまじないとなるとされている。

くぐることで、子供の虫封じや疱瘡のおまじないとなるとされている。

お子様をお連れでご参拝の折には、お子様にくぐらせてみてはいかがでしようか。

造立年代は不明

造立年代は不明

金龍山 浅草寺」

この灯籠の下をくぐることで、子供の虫封じや疱瘡のおまじないとなると されている と。

「 天水桶 」。

明和7年(1770)造立。

「 天水桶

太平洋戦争が激しくなってきた、昭和十八年(一九四三)十一月十八日、浅草寺僧侶らによって

夜儀が執り行われ、この天水桶内にご本尊の観音さまをお厨子ごと奉安し、本堂の地中深くに

納めたため、ご本尊さまは戦火を逃れたという。

夜儀が執り行われ、この天水桶内にご本尊の観音さまをお厨子ごと奉安し、本堂の地中深くに

納めたため、ご本尊さまは戦火を逃れたという。

戦後の昭和二十二年(一九四七)三月七日、ご本尊さまは再び地中より掘り上げられ、その無事が

確認された。

確認された。

明和七年(一七七〇)造立。

金龍山 浅草寺」

「 淡島堂 」を正面から。

前方に「 常香炉 」。

建てられた。現在の建物は、ひと時ご本尊様をお守りしたことがある。東京大空襲で本堂が

焼失した後、仮本堂となったのである。やがて影向堂として現二天門の南に移り、平成6年に

今の地に移築される。

加太淡島神社の祭神は少彦名命で、淡島という小島に鎮座しているため、淡島明神の俗称がある。

このことから浅草寺では淡島堂と呼んでいる。淡島堂には、本尊の阿弥陀如来像、淡島明神像と

本地仏の虚空蔵菩薩像、取子地蔵尊などが安置されている。本地仏とは、日本の神は、仏教の

仏が姿をかえて現れたものとする本地垂迹説によるもので、神の本当の姿である仏を指す。

淡島明神は女性の守り神として信仰を集め、江戸時代は「淡島の願人」と呼ばれる人びとがおり、

江戸市中で婦女子に淡島明神の信仰を説いてまわっていた。現在、淡島堂を中心とした行事に、

2月8日の針供養会がある。

「 和歌山加太之淡島明神勧請

淡島大明神

本地佛 虚空蔵菩薩

ニ月八日 針供養 御昇堂 十一時

正徳ニ年(一七一ニ) 御出現

平成十一年(一九九九) 御遷座

白木聖観世音菩薩

毎歳 七月九日 大供養

御昇堂 十一時」

扁額「 淡嶋堂 」。

「 本尊阿弥陀如来像 」。

ズームして。

他にも虚空蔵菩薩、淡島明神、取子(とりこ)地蔵を安置 と。

再び「 写経供養塔 」と「 五重塔 」とのコラボを

「五重塔」をズームして。

訪ねていなかった「三峰神社」を訪ねた。

「 三峯社

三峯神社とは、秩父の森厳な聖地に社殿を構える古社である。天台修験の関東総本山とされ、

殊に江戸時代には「三峯講」が各地に設けられ、盛んに参詣された。

殊に江戸時代には「三峯講」が各地に設けられ、盛んに参詣された。

文化一〇年(一八一三)に編纂された『浅草寺志』をひもとくと、境内各所に様々な神社が勧請

され、三峯社も弁天山に建立されていたことがわかる(戦災により焼失も再建)。本社は三峯に

寄せる敬虔な信心とともに、明治初年の神仏分離令以前の信仰の様子を現在に伝えているので

ある。

金龍山 浅草寺」

寄せる敬虔な信心とともに、明治初年の神仏分離令以前の信仰の様子を現在に伝えているので

ある。

金龍山 浅草寺」

浅草寺境内にある秩父三峯神社の末社。浅草寺内に勧請された事情は詳らかではありません。

江戸時代には火事が多かったため、江戸市中には火防祈願のための三峯講が多くありました。

こうした三峯信仰の信者が、秩父まで赴かなくても御参りができるようにするため、浅草寺

境内に末社を勧請したのかもしれません。こうした三峯神社の末社は、江戸市中あちこちに

あった と。

秩父の三峯神社と同じく 伊弉諾尊・伊弉冉尊を祀っています 。

「本堂」越しに「東京スカイツリー」を再び。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.