PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【椿 搾り西王母 ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【椿 搾り西王母 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

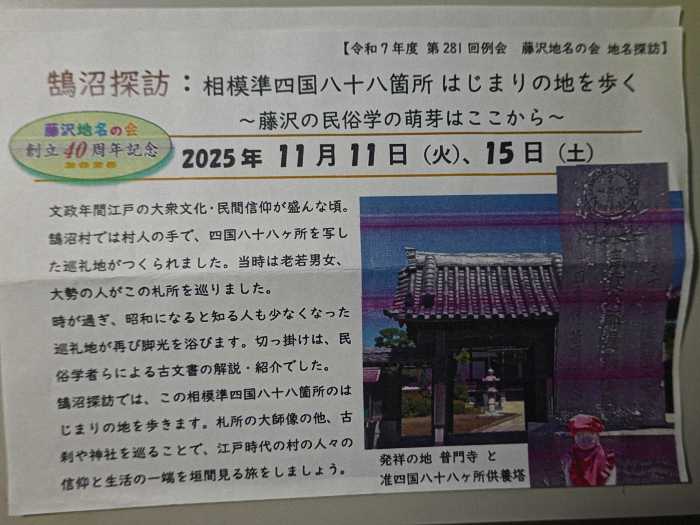

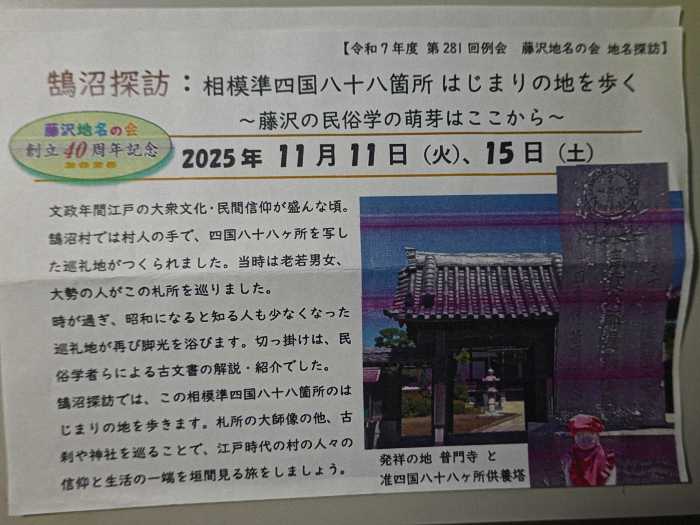

この日は2025年11月15日(土)、 「藤沢地名の会」主催の【令和7年度第28回例会・

藤沢地名の会 地名探訪】・「鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩く」 に

参加しました。

「文政()年間(は)江戸の大衆文化・民間信仰が盛んな頃。

●予定コース

10:00集合とのことで9:10に自宅を出て、 小田急線鵠沼海岸駅 に40分ほどで到着。

改札出口で地名の会の方が迎えてくれ、集合場所を案内してくださいました。

藤沢駅方面の線路沿いの空き地の集合場所には既に10人ほどが到着済み。受付をし

この日の 散策用資料(全20ページ) をいただきました。

そして定刻10:00になりこの日の案内人の方からこの日の散策ルートの紹介が始まった。

参加人数は15名、2班(8名、7名)に分かれてそれぞれに案内人の方が付いてくれたのであった。

私は7名の2班にてスタート。

鵠沼海岸3丁目5の道路を北西に進む。

左手にあったのが、入口表札から 法華宗本門流の晴明庵 。

鵠沼海岸駅周辺 👈️リンクの昔からの路を進む。

この通りは、実は“近代以降につくられた道路”ではなく、 江戸~明治期以前から存在した

「鵠沼村の生活道」

今回、 主催者の「藤沢地名の会」さんからいただいた資料を [ ] つきで 転記 させていただきます。

転記することにより、 私のこの日の散策地の歴史等の復習が主な目的 です。

[ 【 =鵠沼地域の概要=

【鵠沼の歴史】

[ 【 鵠沼の集落 】

=相模国準四国八十八ヶ所=

藤沢地名の会 地名探訪】・「鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩く」 に

参加しました。

「文政()年間(は)江戸の大衆文化・民間信仰が盛んな頃。

鵠沼村では村人の手で、四国八十八ヶ所を写した巡礼地

がつくられました。 当時は老若男女、

大勢の人がこの札所を巡りました

。

時が過ぎ、昭和になると知る人も少なくなった巡礼地が再び脚光を浴びます。切っ掛けは、

民俗学者らによる古文書の解説・紹介でした。

民俗学者らによる古文書の解説・紹介でした。

鵠沼探訪では、この相模準四国八十八箇所のはじまりの地を歩きます。礼所の大師像の他、

古刹や神社を巡ることで、江戸時代の村の人々の信仰と生活の一端を垣間見る旅をしましょう。 」

古刹や神社を巡ることで、江戸時代の村の人々の信仰と生活の一端を垣間見る旅をしましょう。 」

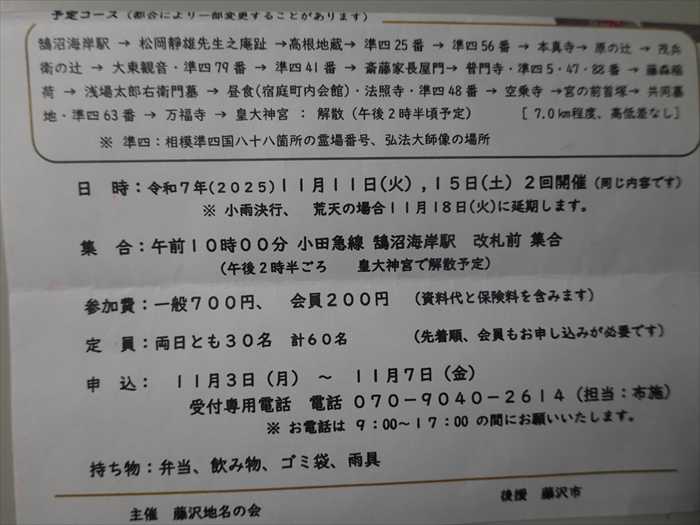

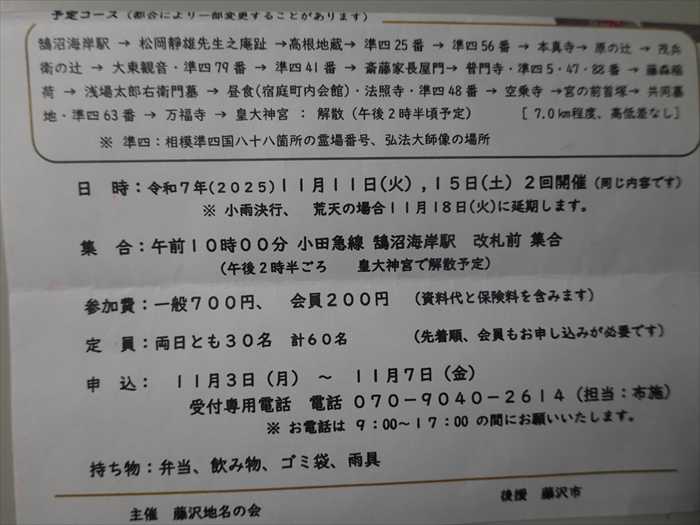

●予定コース

鵠沼海岸駅→松岡静雄先生之庵趾→高根地蔵→準四25番→準56番→本真寺→原の辻→

茂兵衛の辻→大東観音・準四79番→準四41番→斎藤家長屋門→普門寺・準四5・47・88番→

藤森稲荷→浅場太郎右衛門墓→昼食(宿庭町内会館)・法照寺・準四48番→空乗寺→宮の前首塚→

共同墓地・準四63番→万福寺→皇大神宮:解散 (午後2時半頃予定)

茂兵衛の辻→大東観音・準四79番→準四41番→斎藤家長屋門→普門寺・準四5・47・88番→

藤森稲荷→浅場太郎右衛門墓→昼食(宿庭町内会館)・法照寺・準四48番→空乗寺→宮の前首塚→

共同墓地・準四63番→万福寺→皇大神宮:解散 (午後2時半頃予定)

予定コース(都合により一部変更することがあります)

[ 7.0km程度

、高差なし]

※準四:相模国八十八箇所の霊場番号、弘法大師像の場所

日時:令和7年(2025)11月11日(火),15日(土) 2回開催(同じ内容です)

※小雨決行、荒天の場合11月18日(火)に延期します。

集合:午前10時00分 小田急線鵠沼海岸駅改札前集合

(午後2時半ごろ 皇大神宮で解散予定)

参加費:一般7 0 0円、会員2 00円 (資料代と保険料を含みます)

定員 :両日とも3 0名 計6 0名 (先着順、会員もお申し込みが必要です)

申込日 :11月3日(月)~11月7日(金)

※小雨決行、荒天の場合11月18日(火)に延期します。

集合:午前10時00分 小田急線鵠沼海岸駅改札前集合

(午後2時半ごろ 皇大神宮で解散予定)

参加費:一般7 0 0円、会員2 00円 (資料代と保険料を含みます)

定員 :両日とも3 0名 計6 0名 (先着順、会員もお申し込みが必要です)

申込日 :11月3日(月)~11月7日(金)

受付専用電話 電話 070-9040-2614 (担当:布施)

※お電話は9:00ー17:00の間にお願いいたします.

持ち物:弁当、飲み物、ゴミ袋、雨具

10:00集合とのことで9:10に自宅を出て、 小田急線鵠沼海岸駅 に40分ほどで到着。

改札出口で地名の会の方が迎えてくれ、集合場所を案内してくださいました。

藤沢駅方面の線路沿いの空き地の集合場所には既に10人ほどが到着済み。受付をし

この日の 散策用資料(全20ページ) をいただきました。

そして定刻10:00になりこの日の案内人の方からこの日の散策ルートの紹介が始まった。

参加人数は15名、2班(8名、7名)に分かれてそれぞれに案内人の方が付いてくれたのであった。

私は7名の2班にてスタート。

鵠沼海岸3丁目5の道路を北西に進む。

左手にあったのが、入口表札から 法華宗本門流の晴明庵 。

鵠沼海岸駅周辺 👈️リンクの昔からの路を進む。

鵠沼海岸郵便局(藤沢市鵠沼3丁目)前の細い商店街の路地

を進む。

この通りは、実は“近代以降につくられた道路”ではなく、 江戸~明治期以前から存在した

「鵠沼村の生活道」

道がゆるくカーブし、幅が急に狭くなる地点

もあった。

これは近代の都市計画で作られた道路には見られず、 江戸~明治の農道の曲がり方

(地形に沿う道)と同じ特徴 であると。

(地形に沿う道)と同じ特徴 であると。

つまり、この曲がり道は、昔の地形に沿っていたために残った“古道の線形”と言えるのだと。

今回、 主催者の「藤沢地名の会」さんからいただいた資料を [ ] つきで 転記 させていただきます。

転記することにより、 私のこの日の散策地の歴史等の復習が主な目的 です。

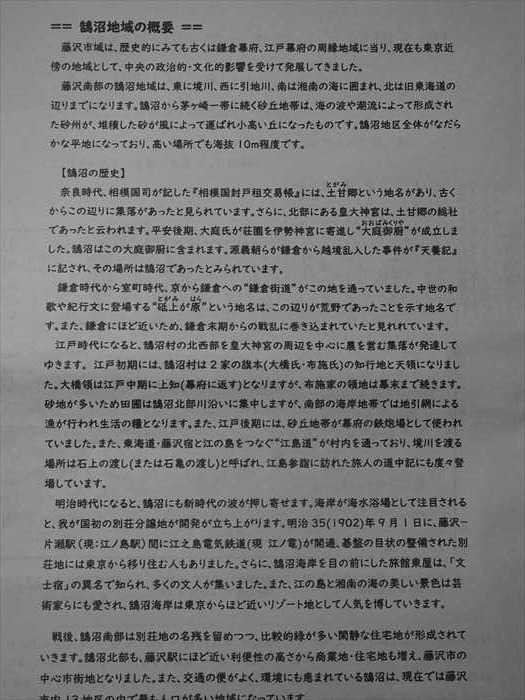

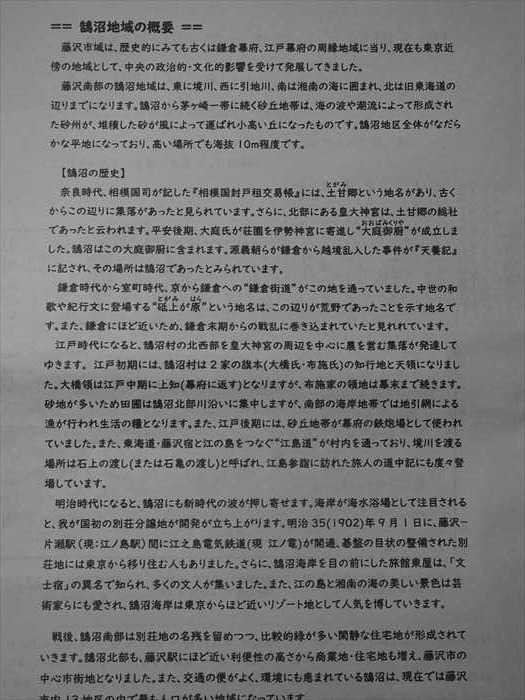

[ 【 =鵠沼地域の概要=

藤沢市域は、歴史的にみても古くは鎌倉幕府、江戸幕府の周縁地域に当り、現在も東京近傍の

地域として、中央の政治的・文化的影響を受けて発展してきました。

地域として、中央の政治的・文化的影響を受けて発展してきました。

藤沢南部の鵠沼地域は、東に境川、西に引地川、南は湘南の海に囲まれ、北は旧東海道の

辺りまでになります。鵠沼から茅ヶ崎一帯に続く砂丘地帯は、海の波や潮流によって形成された

砂州が、堆積した砂が風によって運ばれ小高い丘になったもの です。鵠沼地区全体がなだらかな

平地になっており、高い場所ても海抜10m程度です。

砂州が、堆積した砂が風によって運ばれ小高い丘になったもの です。鵠沼地区全体がなだらかな

平地になっており、高い場所ても海抜10m程度です。

【鵠沼の歴史】

奈良時代、相模国司が記した『相模国封戸租交易帳』には、 土甘(とがみ)郷

という地名があり、

古くからこの辺りに集落があったと見られています。さらに、 北部にある皇大神宮は、土甘郷の

総社であった と云われます。平安後期、大庭氏が荘園を伊勢神宮に寄進し

“ 大庭御厨(おおばみくりや) “👈️リンク が成立しました。 鵠沼はこの大庭御厨に含まれます。

源義朝らが鎌倉から越境乱人した事件が「天養記」に記され、その場所は鵠沼てあったと

みられています。

古くからこの辺りに集落があったと見られています。さらに、 北部にある皇大神宮は、土甘郷の

総社であった と云われます。平安後期、大庭氏が荘園を伊勢神宮に寄進し

“ 大庭御厨(おおばみくりや) “👈️リンク が成立しました。 鵠沼はこの大庭御厨に含まれます。

源義朝らが鎌倉から越境乱人した事件が「天養記」に記され、その場所は鵠沼てあったと

みられています。

鎌倉時代から 室町時代、京から鎌倉への”鎌倉街道”がこの地を通っていました。

中世の和歌や

紀行文に登場する “砥上が原(とがみがはら)” という地名は、この辺りが荒野てあったことを

紀行文に登場する “砥上が原(とがみがはら)” という地名は、この辺りが荒野てあったことを

示す地名です。また、鎌倉にほど近いため、鎌倉末期からの戦乱に巻き込まれていたと

見れれています。江戸時代になると、鵠沼村の北西部を皇大神宮の周辺を中心に農を営む集落が

発達してゆきます。 江戸初期には、鵠沼村は2家の旗本(大橋氏・布施氏)の知行地と天領に

なりました 。 大橋領は江戸中期に上知(幕府に返す)となりますが、布施家の領地は幕末まで

続きます。 砂地が多いため田圃は鵠沼北部川沿いに集中しますが、南部の海岸地帯では地引網

による漁が行われ生活の糧となります。また、 江戸後期には、砂丘地帯が幕府の鉄炮場として

使われていました。 また、東海道・藤沢宿と江の島をつなぐ“江島道”が村内を通っており、

境川を渡る場所は石上の渡し(または石亀の渡し)と呼ばれ 、江島参詣に訪れた旅人の道中記にも

度々登場しています。

見れれています。江戸時代になると、鵠沼村の北西部を皇大神宮の周辺を中心に農を営む集落が

発達してゆきます。 江戸初期には、鵠沼村は2家の旗本(大橋氏・布施氏)の知行地と天領に

なりました 。 大橋領は江戸中期に上知(幕府に返す)となりますが、布施家の領地は幕末まで

続きます。 砂地が多いため田圃は鵠沼北部川沿いに集中しますが、南部の海岸地帯では地引網

による漁が行われ生活の糧となります。また、 江戸後期には、砂丘地帯が幕府の鉄炮場として

使われていました。 また、東海道・藤沢宿と江の島をつなぐ“江島道”が村内を通っており、

境川を渡る場所は石上の渡し(または石亀の渡し)と呼ばれ 、江島参詣に訪れた旅人の道中記にも

度々登場しています。

明治時代になると、鵠沼にも新時代の波が押し寄せます。海岸が海水浴場として注目される

と、我が国初の別荘分譲地が開発力ぐ立ち上がります。 明治35 (1902 )年9月1日に、藤沢一

片瀬駅(現:江ノ島駅)間に江之島電気鉄道(現江ノ電)が開通

、碁盤の目状の整備された別荘地には

東京から移り住む人もありました。さらに、鵠沼海岸を目の前にした 旅館東屋は、「文士宿」 の

異名で知られ、多くの文人が集いました。また、 江の島と湘南の海の美しい景色は芸術家らにも

愛され、鵠沼海岸は東京からほど近いリゾート地として人気 を博していきます。

東京から移り住む人もありました。さらに、鵠沼海岸を目の前にした 旅館東屋は、「文士宿」 の

異名で知られ、多くの文人が集いました。また、 江の島と湘南の海の美しい景色は芸術家らにも

愛され、鵠沼海岸は東京からほど近いリゾート地として人気 を博していきます。

戦後、鵠沼南部は別荘地の名残を留めつつ、比較的緑が多い閑静な住宅地が形成されていきます。

鵠沼北部も、藤沢駅にほど近い利便性の高さから商業地・住宅地も増え、藤沢市の中心市街地と

なりました。また、交通の便がよく、環境にも恵まれている鵠沼は 、現在では藤沢市内13地区の

中で最も人口が多い地域になっています。 ]

鵠沼北部も、藤沢駅にほど近い利便性の高さから商業地・住宅地も増え、藤沢市の中心市街地と

なりました。また、交通の便がよく、環境にも恵まれている鵠沼は 、現在では藤沢市内13地区の

中で最も人口が多い地域になっています。 ]

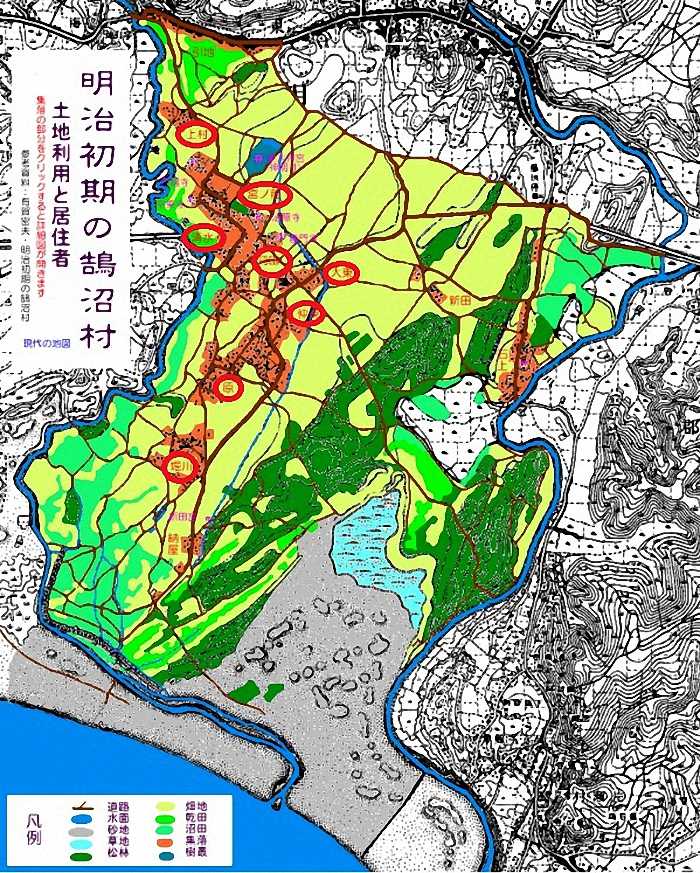

[ 【 鵠沼の集落 】

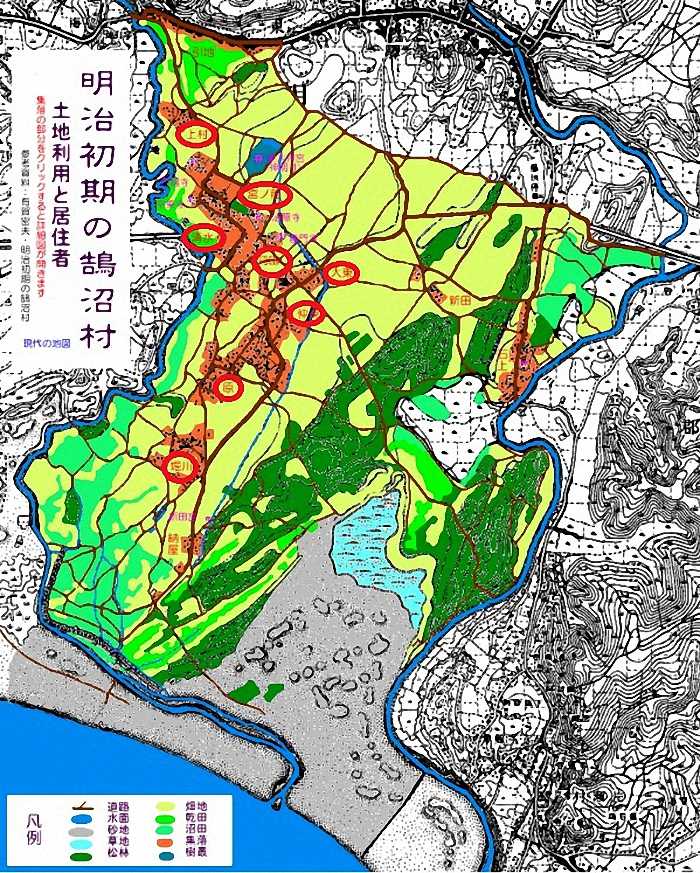

明治初期の鵠沼村には 14 の集落があり、戸数も 300 戸に満たない村でした。

その中でも、 人口の集中した集落は 9 つ

(上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川)で、

(上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川)で、

この辺りを鵠沼本村といい、いずれも皇大神宮の氏子集落

です。

ほとんどの家は農業を生業としていましたが、網元を営む家も数軒あり、鰺・鯖・鰯・カマス

などを主に獲っていたそうです。

などを主に獲っていたそうです。

明治時代に入ると漁法の革新により盛んになり、漁業組合もできましたが、現在では堀川網一軒が

残るのみになりました。 ]

明治初期の鵠沼村

。

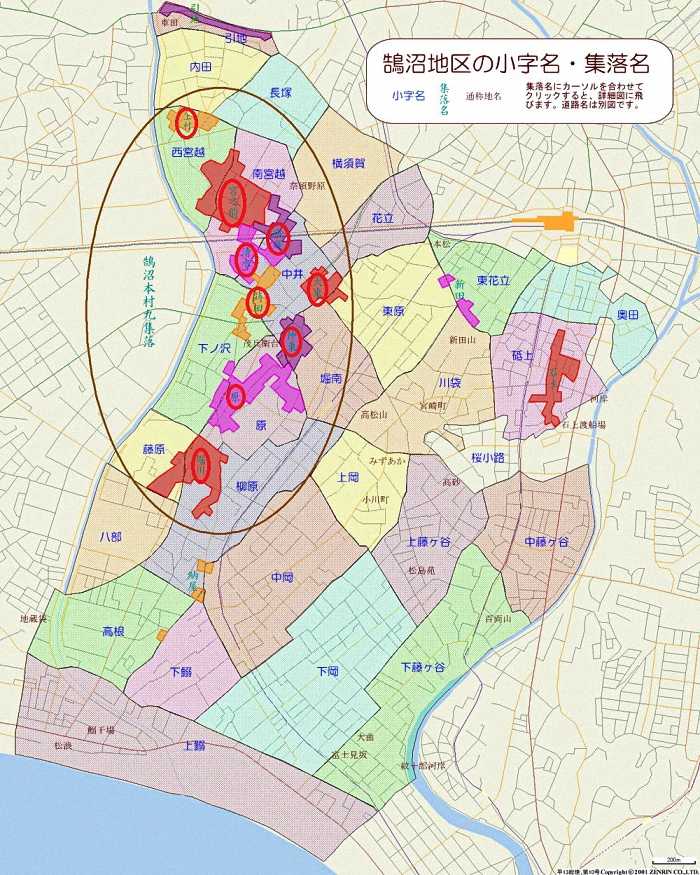

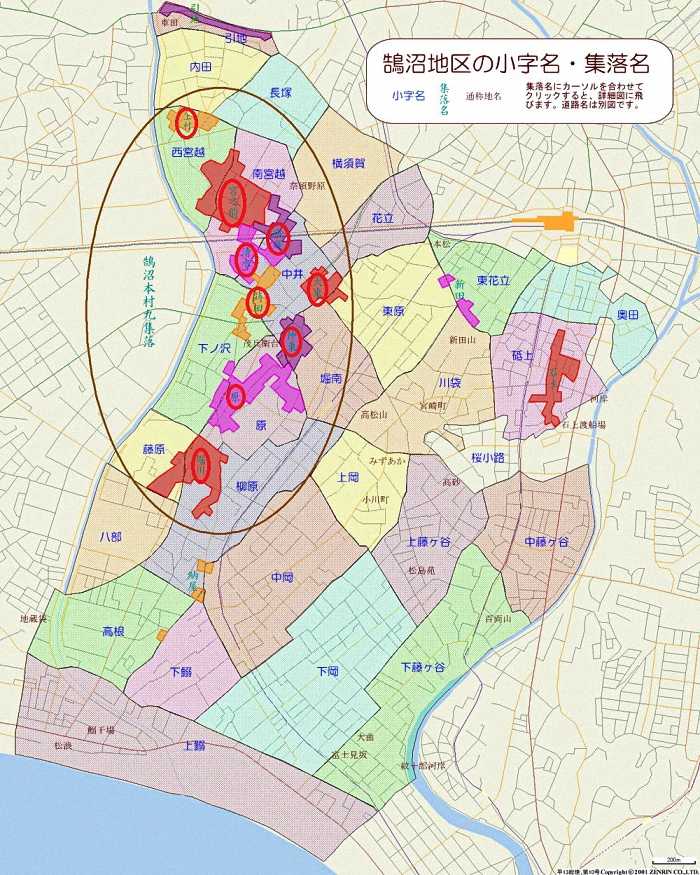

鵠沼地区の小字名・集落名(下記はネットから)

上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川の9村の位置図。

ここ「 鵠沼地区宗教史年表 」👈️リンクから。

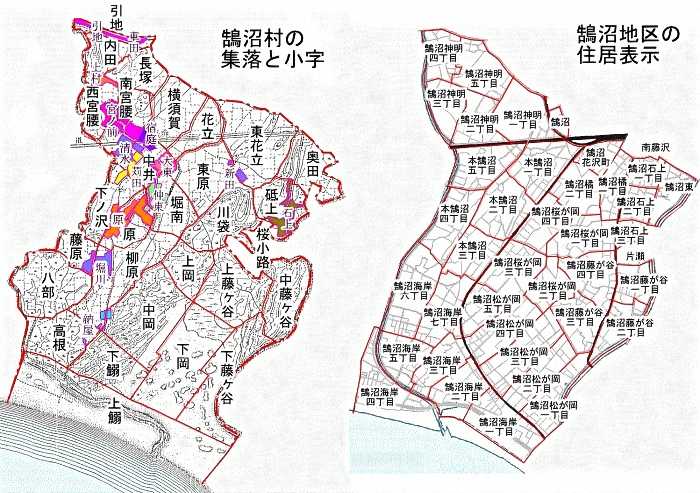

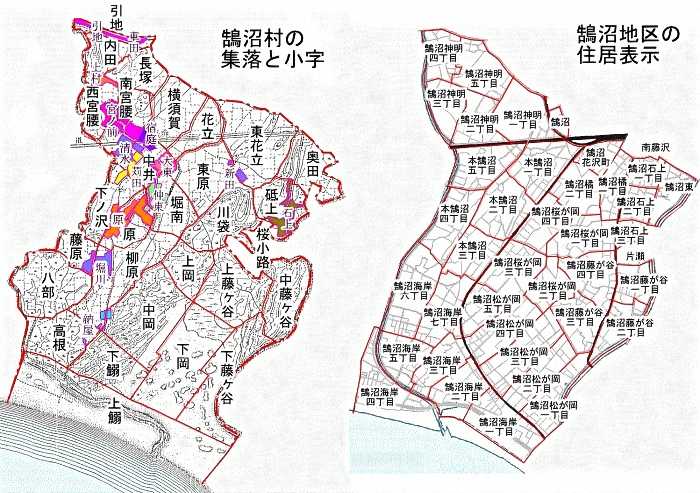

左:明治時代の鵠沼村の集落と小字

右:現在の鵠沼地区の住居表示 をネットから。

相模国準四国八十八ヶ所 👈️リンク とは 。

鵠沼地区の小字名・集落名(下記はネットから)

上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川の9村の位置図。

ここ「 鵠沼地区宗教史年表 」👈️リンクから。

左:明治時代の鵠沼村の集落と小字

右:現在の鵠沼地区の住居表示 をネットから。

相模国準四国八十八ヶ所 👈️リンク とは 。

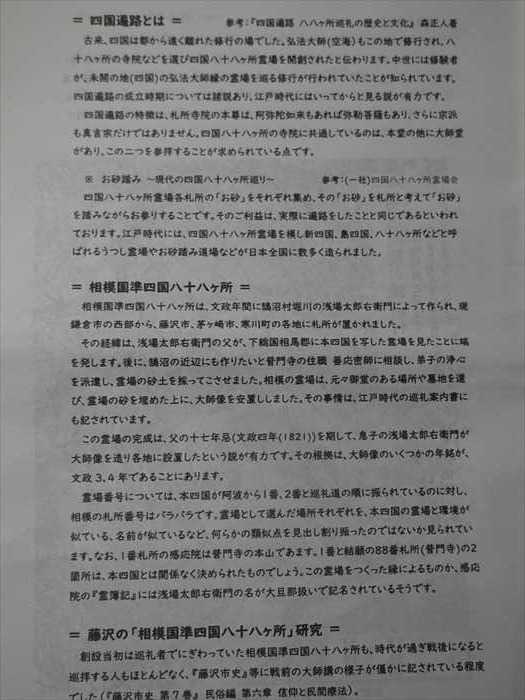

[

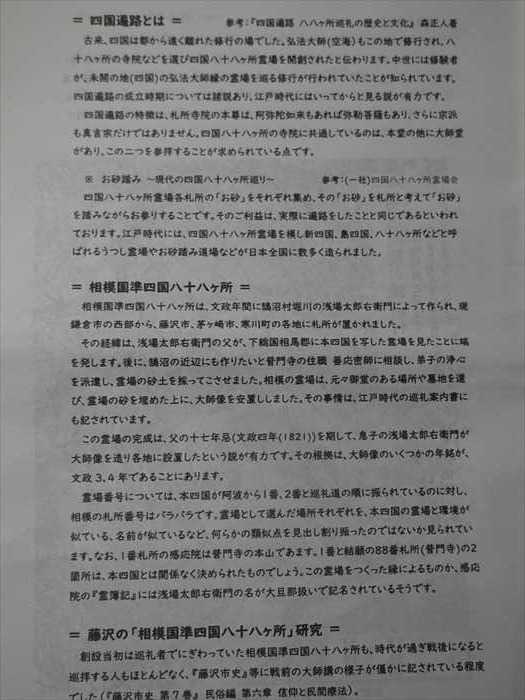

=四国遍路とは=

参考:「四国路八八ヶ所巡礼の歴史と文化」 森正人著

古来、四国は都から遠く難れた修行の場でした。 弘法大師(空海)もこの地で修行され、

八十八ヶ所の寺院などを選び四国八十八ヶ所霊場を開創された

と伝わります。中世には修験者が、

未開の地(四国)の弘法大師の霊場を巡る修行が行われていたことが知られています。

未開の地(四国)の弘法大師の霊場を巡る修行が行われていたことが知られています。

四国遍路の成立時期については諸説あり、江戸時代にはいってからと見る説が有力です

。

四国遍路の特徴は、札所寺院の本尊は、阿弥陀如来もあれば弥勒菩薩もあり、さらに宗派

も真言宗だけではありません。四国八十八ヶ所の寺院に共通しているのは、本堂の他に大師堂

があり、このニつを参拝することが求められている点です。

※ お砂踏み

~現代の四国八十八ヶ所巡り~参考: (ー社)四国八十八ヶ所震場会

四国八十八ヶ所霊場各札所の「お砂」をそれぞれ集め、その「お砂」を札所と考えて「お砂」

を踏みながらお参りするこです。そのご利益は、実際に遍路をしたことと同じである

といわれ

ております。江戸時代には、四国八十八ヶ所霊場を模し新四国、島四国、八十八ヶ所などと

呼ばれるうつし霊場やお砂踏み道場などが日本全国に数多く造られました。

呼ばれるうつし霊場やお砂踏み道場などが日本全国に数多く造られました。

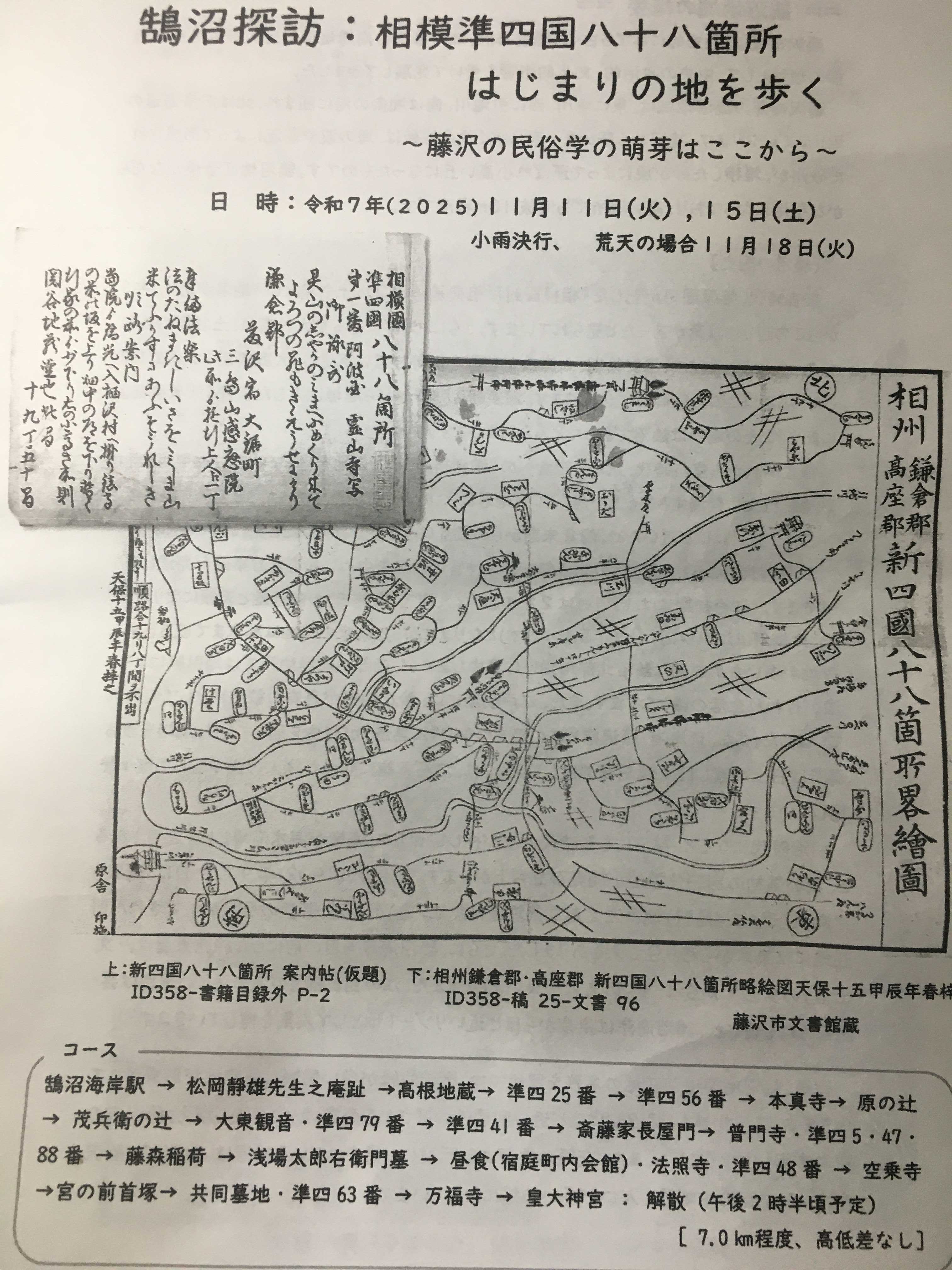

=相模国準四国八十八ヶ所=

相模国準四国八十八ヶ所は、文政年間に鵠沼村堀川の浅場太郎右衛門によって作られ、現

鎌倉市の西部から、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の各地に札所が置かれました。

その経緯は、浅場太郎右衛門の父が、下総国相馬郡に本四国を写した霊場を見たことに端を

発します。後に、 鵠沼の近辺にも作りたいと普門寺の住職善応密師に相談し、弟子の浄心

発します。後に、 鵠沼の近辺にも作りたいと普門寺の住職善応密師に相談し、弟子の浄心

を派遣し、霊場の砂土を採ってこさせました。相模の霊場は、元々御堂のある場所や墓地を

選 び、霊場の砂を埋めた上に、大師像を安置しました。その事情は、江戸時代の巡礼案内書に

選 び、霊場の砂を埋めた上に、大師像を安置しました。その事情は、江戸時代の巡礼案内書に

も記されています。

この霊場の完成は、父の十七年忌(文政四年(1821))を期して、息子の浅場太郎右衛門が

大師像を造り各地に設置したという説が有力

です。その根拠は、大師像のいくつかの年銘が、

文政3、4年であることにあります。

霊場番号については、本四国が阿波から1番、2番と巡礼道の順に振られているのに対し、

相模の札所番号はバラバラてす。震場として選んだ場所それぞれを、本四国の震場と環境が

似ている、名前が似ているなど、何らかの類似点を見出し割り振ったのではないか見られてい

ます。 なお1番札所の 感応院

👈️リンクは普門寺の本山

であります。 1番と結願の88番札所

(普門寺)の2 箇所は、本四国とは関係なく決められたものでしょう。 この霊場をつくった縁に

よるものか、感応院の「霊簿記」には浅場太郎右衛門の名が大旦那扱いで記名されているそうてす。

(普門寺)の2 箇所は、本四国とは関係なく決められたものでしょう。 この霊場をつくった縁に

よるものか、感応院の「霊簿記」には浅場太郎右衛門の名が大旦那扱いで記名されているそうてす。

=藤沢の「相模国準四国八十八ヶ所」研究=

創設当初は巡礼者でにぎわっていた相模国準四国八十八ヶ所も、時代が過ぎ戦後になると

巡拝する人もほとんどなく、「藤沢市史」等に戦前の大師講の様子が僅かに記されている程度

でした。(「藤沢市史第7巻」民俗編 第六章 信仰と民間療法) ]

私の「 四国八十八ヶ所霊場巡り

」👈️リンクは車での移動であったが、 既に2015年に

結願 しているのだ。

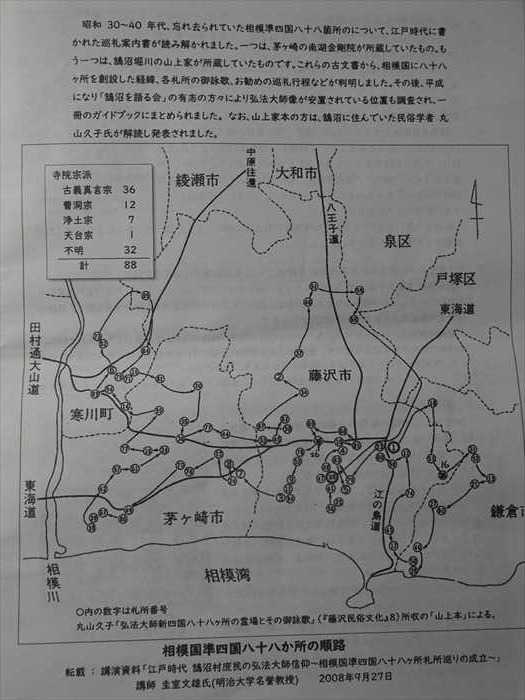

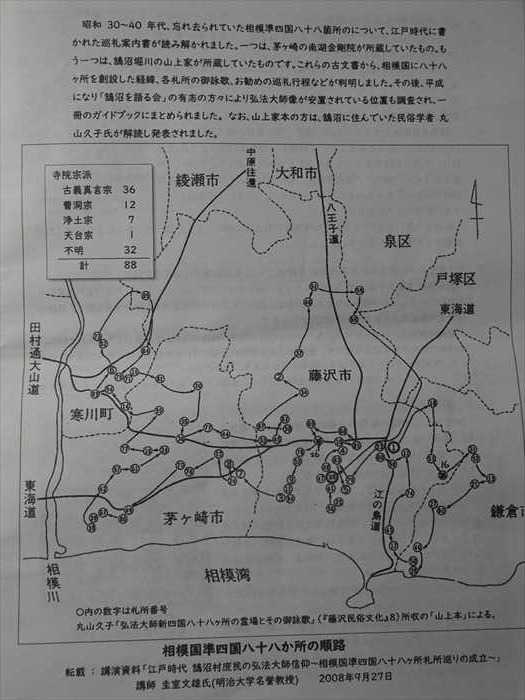

[ 昭和30~40年代、忘れ去られていた相模準四国八十八箇所について、江戸時代に書かれた

巡礼案内書が読み解かれました。一つは、茅ヶ崎の南湖金剛院が所蔵していたもの。

結願 しているのだ。

[ 昭和30~40年代、忘れ去られていた相模準四国八十八箇所について、江戸時代に書かれた

巡礼案内書が読み解かれました。一つは、茅ヶ崎の南湖金剛院が所蔵していたもの。

もう一つは、鵠沼堀川の山上家が所蔵していたものです。これらの古文書から、相模国に

八十八ヶ所を創設した経緯、各札所の御詠歌、お勧めの巡礼行程など判明しました。

その後、平成になり「鵠沼を語る会」の有志の方々によリ弘法大師像が安置されている位置も

調査され、一冊のガイドブックにまとめられました。

なお、山上家本の方は、鵠沼に住んていた民俗学者丸山久子氏が解読し発表されました。 ]

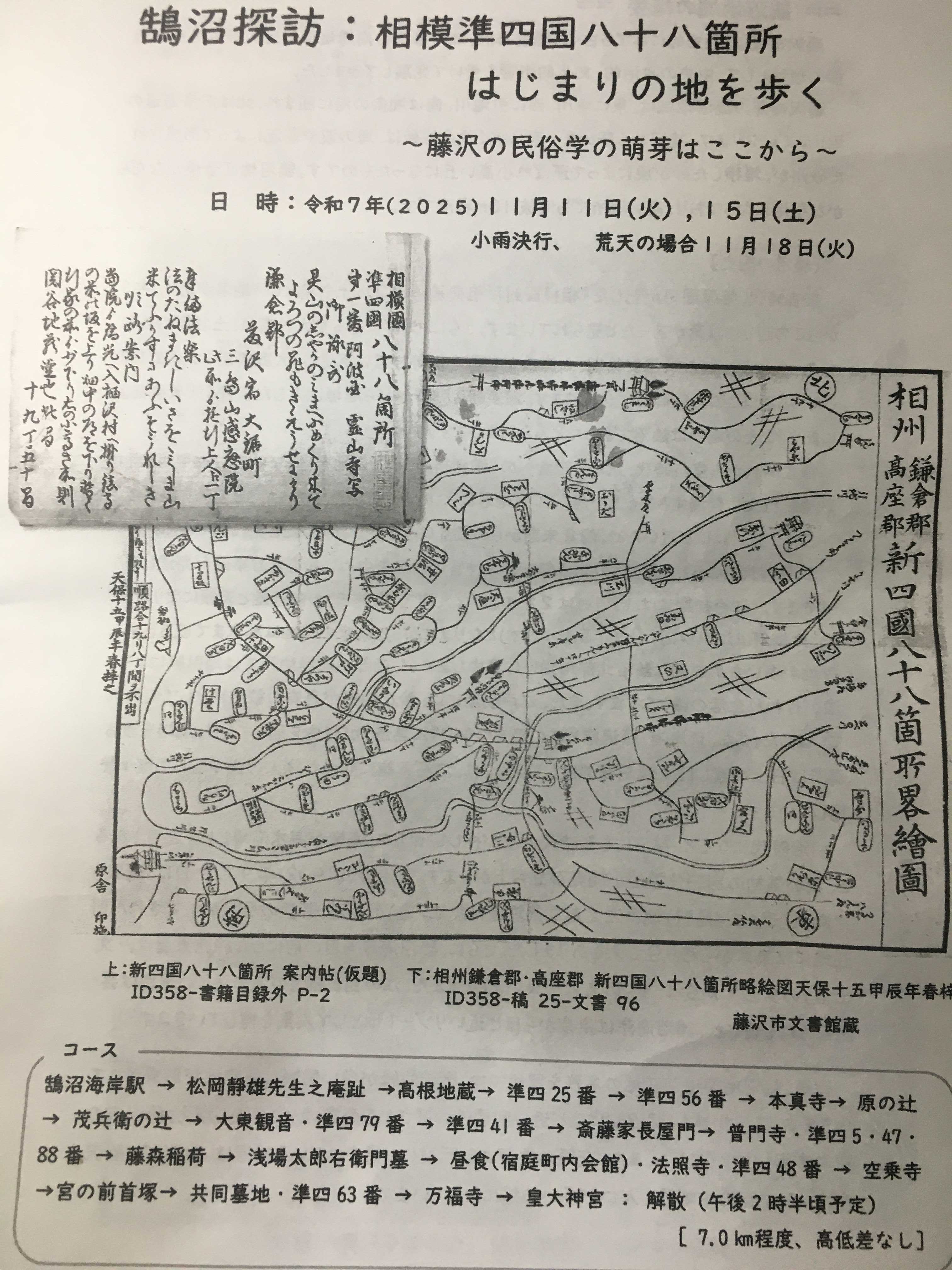

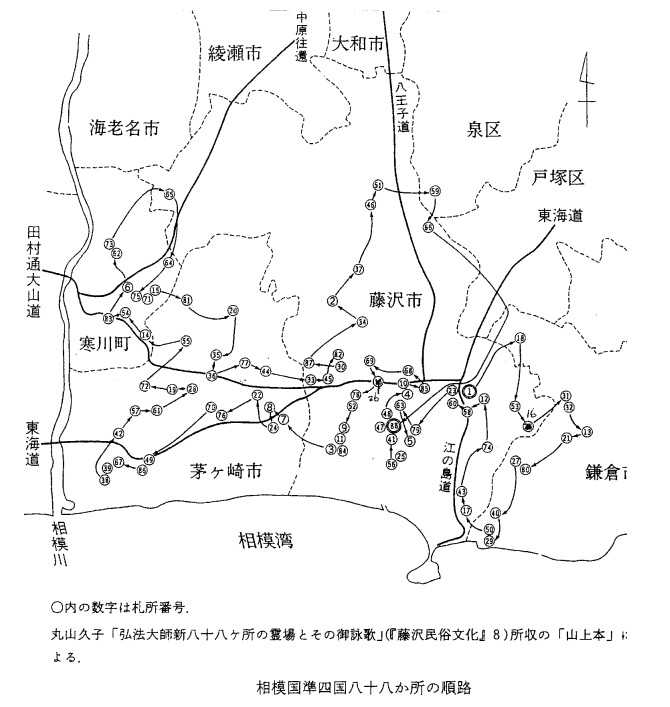

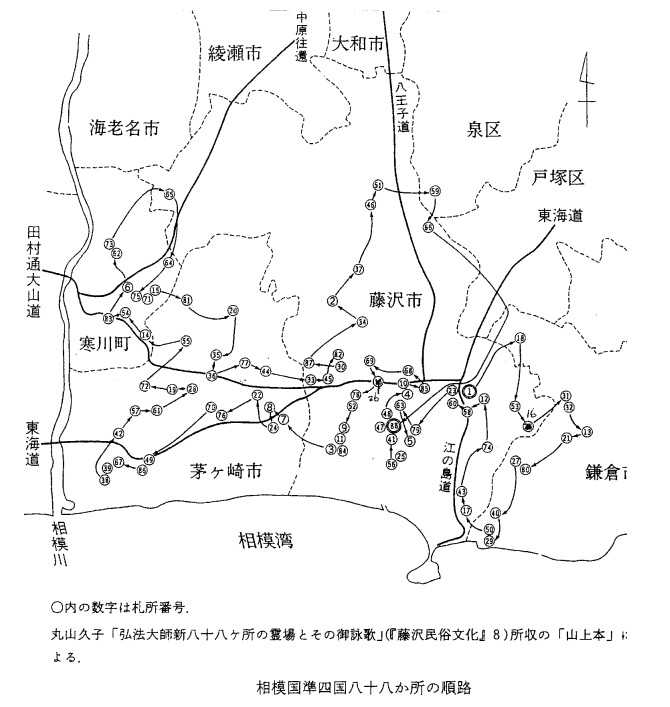

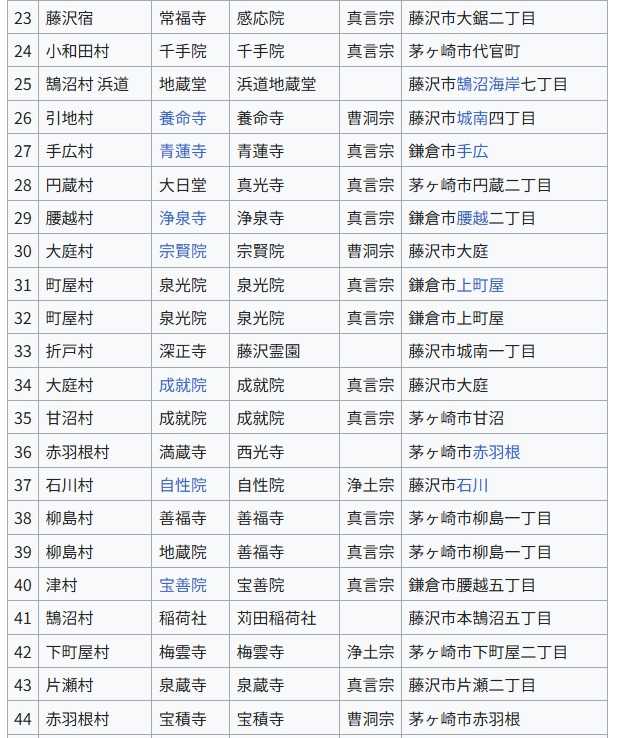

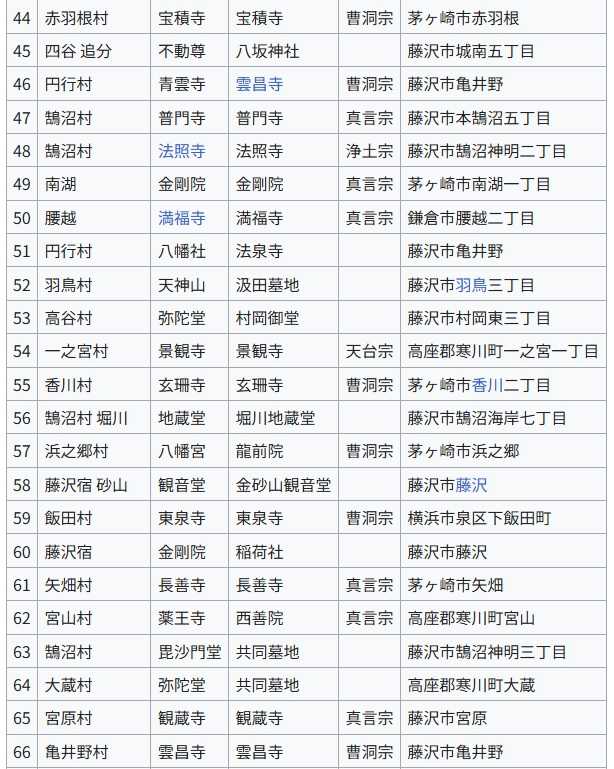

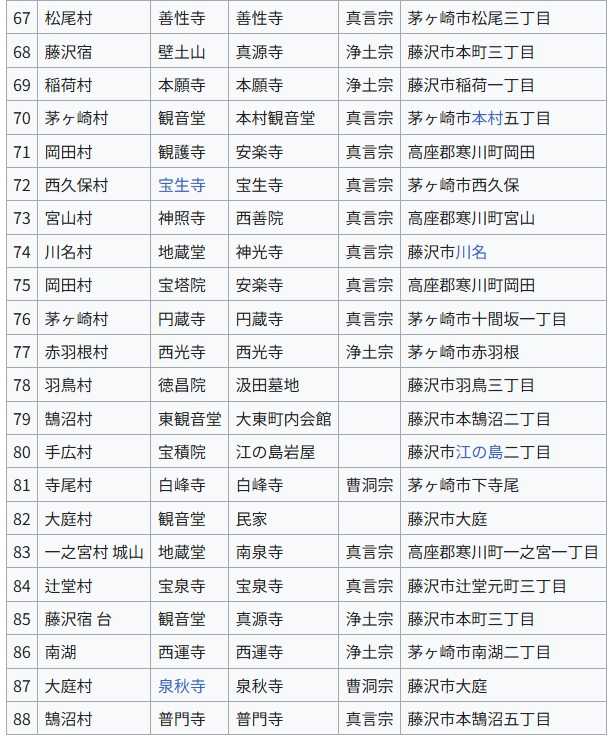

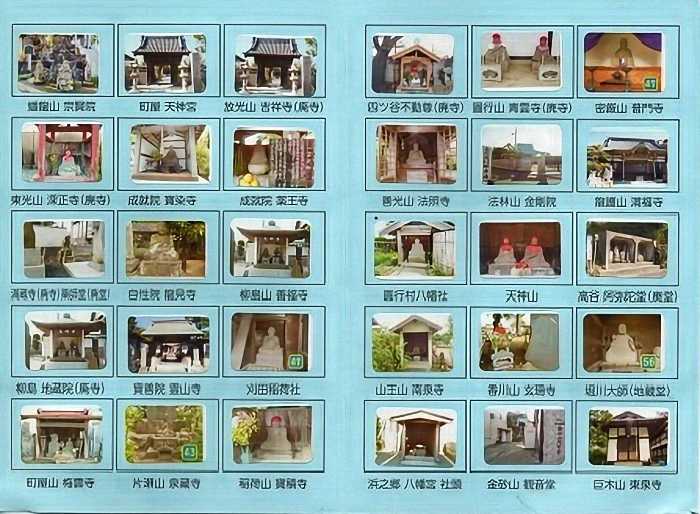

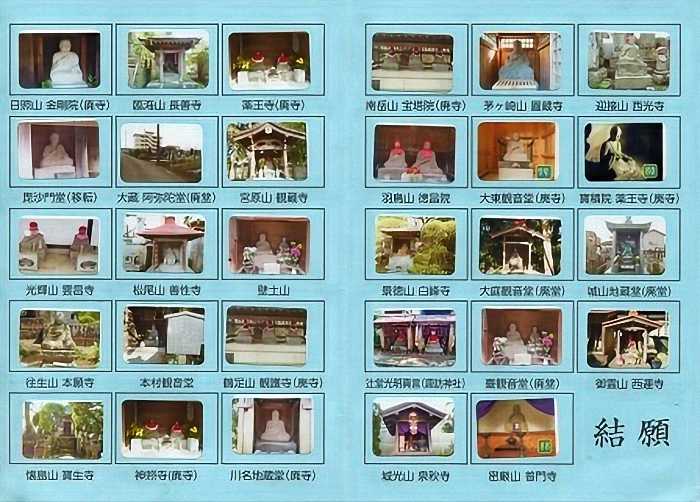

相模国準四国八十八か所の順路 をズームして。

以上 ポイントを纏めると

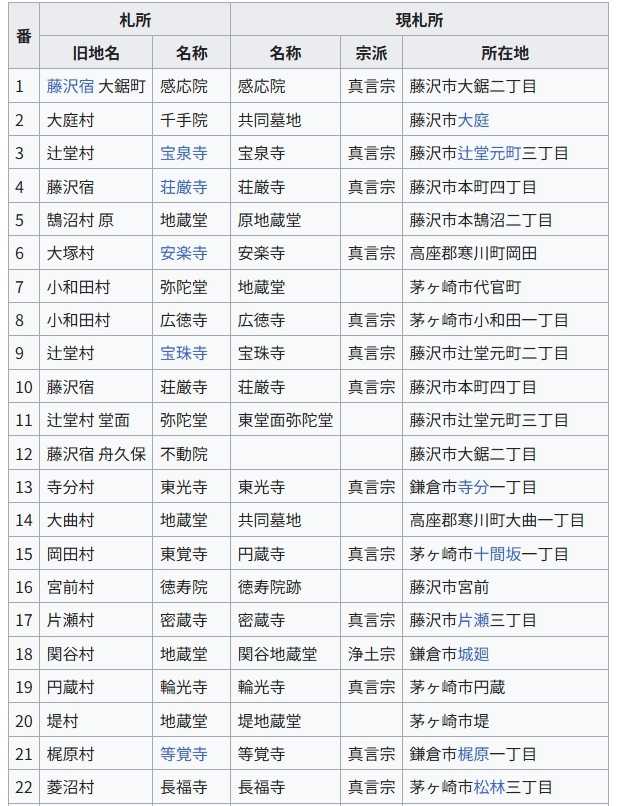

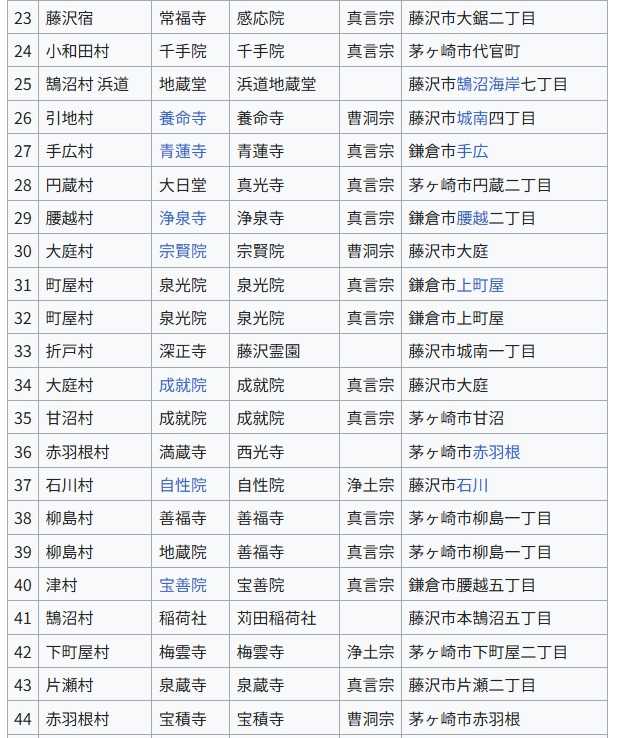

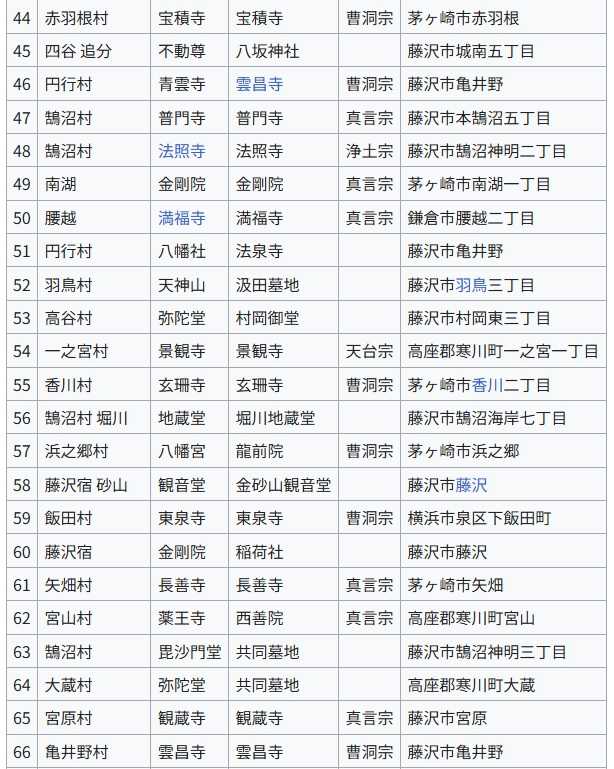

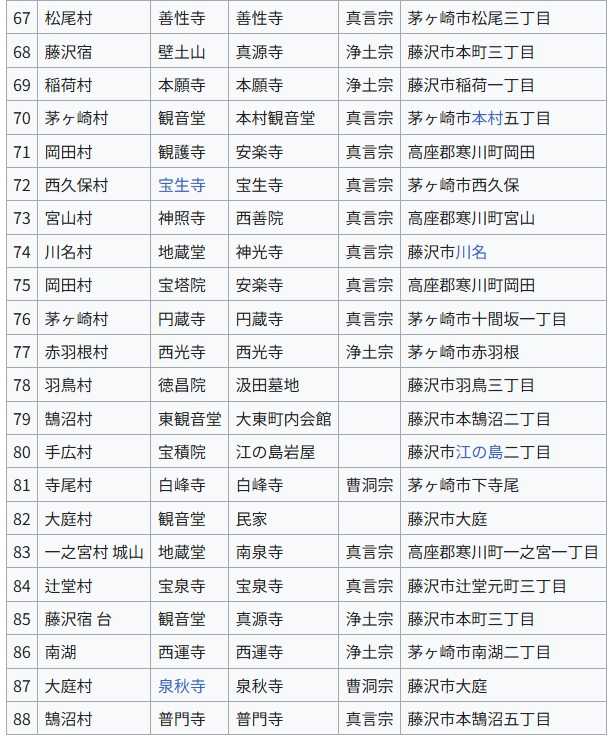

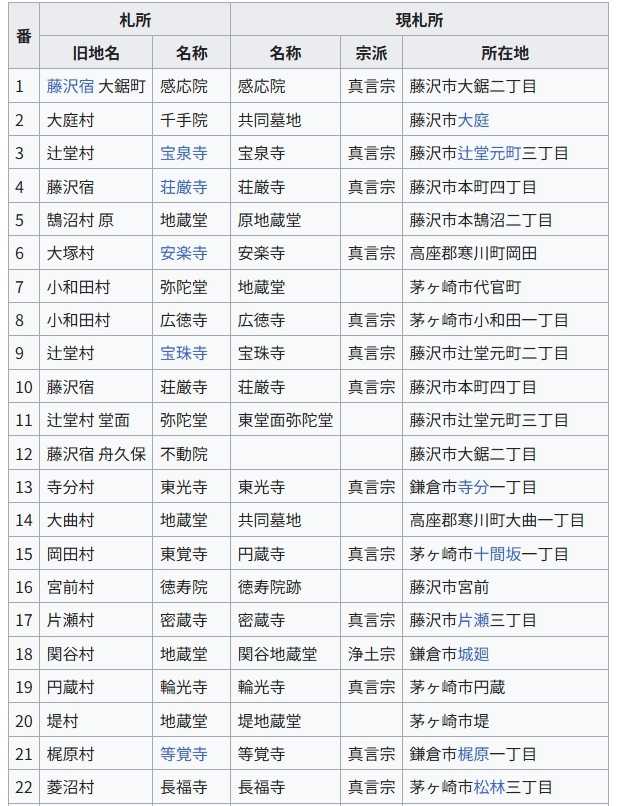

相模国準四国八十八か所の札所リストをネットから。

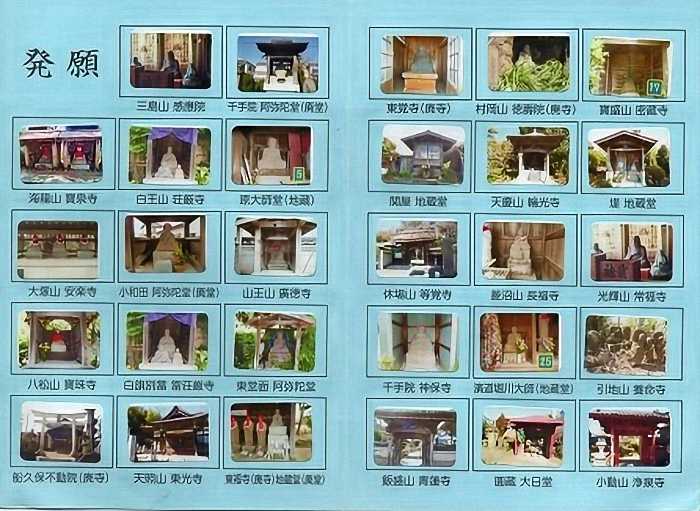

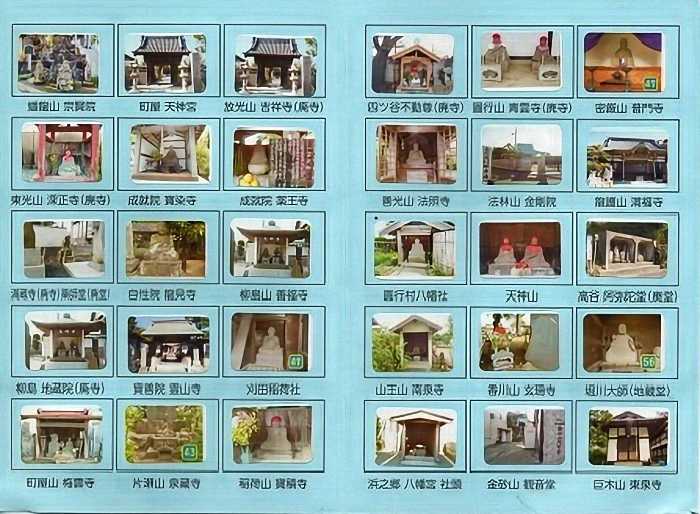

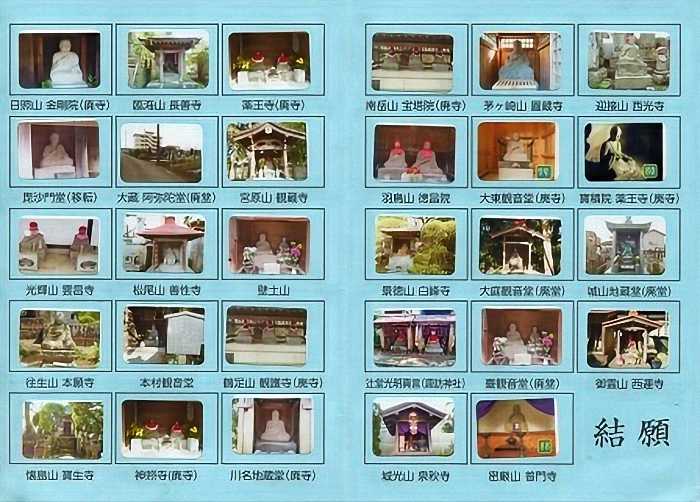

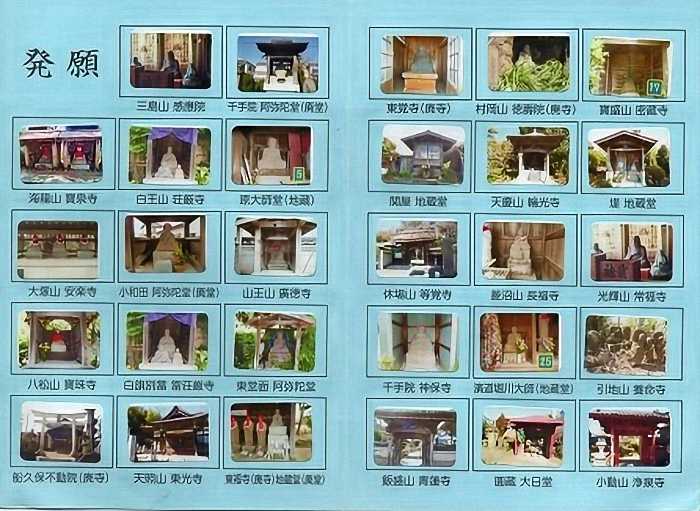

霊場の写真 もネットから。

・・・ つづく ・・・

八十八ヶ所を創設した経緯、各札所の御詠歌、お勧めの巡礼行程など判明しました。

その後、平成になり「鵠沼を語る会」の有志の方々によリ弘法大師像が安置されている位置も

調査され、一冊のガイドブックにまとめられました。

なお、山上家本の方は、鵠沼に住んていた民俗学者丸山久子氏が解読し発表されました。 ]

相模国準四国八十八か所の順路 をズームして。

以上 ポイントを纏めると

●相模準四国八十八箇所の概要

・概要: 四国八十八箇所の写し霊場で、弘法大師石像が各札所に祀られています。

・構成: 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡寒川町、横浜市泉区にまたがる88か所の札所。

・起源: 江戸時代の文化・文政期に普門寺の善応師と鵠沼(くげぬま)の浅場太郎右衛門が

発願し、文化3年(1806年)に計画されました。

発願し、文化3年(1806年)に計画されました。

・ご利益: 四国霊場を巡るのと同等のご利益があるとされ、手軽に巡拝できることから

流行しました。

流行しました。

・現状:

・明治時代の神仏分離令や関東大震災、開発などにより、廃寺・移転・消失した札所が

あります。

あります。

・昭和50年代以降、調査が進み、現在では85体の弘法大師像が残っていることが

確認されています。

確認されています。

一部の札所では、ウォーキングイベントなども開催されています。

相模国準四国八十八か所の札所リストをネットから。

・ 相模国と呼ばれたエリアの弘法大師霊場

。

・ 霊場札所の御本尊は、弘法大師石仏

となる。

・堂となっていても、 屋外に石仏が祀られているだけのケースもある

。

・ 開創者の浅場太郎右衛門は鵠沼村の住人

で、善応は88番普門寺の住職だった人物。

・慶応4(1868)年の神仏混淆廃止、明治2(1869)年の神仏分離、廃仏毀釈、さらに

関東大震災によって 廃寺や廃堂となった札所が多い 。

関東大震災によって 廃寺や廃堂となった札所が多い 。

・結果、 札所の移動もかなりあり、弘法大師の石仏が行方不明のケースもある

。

・当時の 札所配置で、春の彼岸の際に4日ほどで巡拝する人が多かった

ようだ。

・不定期ながら、巡拝ウォーキングのイベントなども開催されている。

霊場の写真 もネットから。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

-

龍の口竹灯籠へ-1 2025.11.23

-

片瀬西海岸からの夕景-2 2025.11.22

Re:鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその1(11/25)

私はイスラム教徒です さん

神神は言った: コーランで

『 (21) 人々よ、あなた方の主のみを崇めよ。なぜならかれはあなた方、そしてあなた方以前の人々を創造し、あなた方がかれの命令に従い、禁じることを遠ざけることにより、あなた方が苦痛から救済されるようにしたためである。

(22) かれこそは地上をあなた方の前に敷物のように延べ広げ、空をあなた方の上に打ち立てたお方である。またかれのご慈悲から、あなた方への糧として、種々の果実を実らす雨が降らされる。それゆえ、アッラーのみが崇拝に値すると知りながら、かれに同位の者がいるとみなしてはならない。

(23) 人々よ、もしクルアーンがムハンマドに啓示されたことを疑うのであれば、同様の章句をひとつでも創ってみなさい。そしてもし(その創られた章句で)真実を語っているのなら、あなた方の援助者を呼んでみなさい。

(24) もしそうすることができないのなら、いや、絶対にできるはずもないのだが、懲罰に値する人間と、かれらが崇めていた種々の石を燃料とする業火を恐れなさい。それは不信仰者のために用意されている。

(25) ここまでの警告は不信仰者たちに対してのものであるが、善行に励む信仰者たちへは吉報を伝えるよう、預言者は命じられる。楽園において、かれらの宮殿や木々の下には川が流れ、望むがまま果実を食する。それらは地上の果実と似通っている為、かれらはこう言及する。「これは以前、私たちが与えられていたものと似ている。」かれらは生前の果物と同様の名と形をしたものを与えられ、それらを認知し欲するが、それらの味わいは異なる。そして楽園において、かれらには純潔な伴侶がつくが、地上の人間が持つような不快な特徴は一切ない。そこでは地上のような儚い幸せとは無縁な、途切れることのない永久なる至福のなかにかれらは暮らす。』

(2025.11.25 17:02:43)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.