カテゴリ: アフリカ

今日のまとめ

1.南アフリカの株式市場は高度に発達している

2.ADRで個別に取引できる銘柄も多い

■アフリカ最大の経済

南アフリカの株式市場は比較的高度に発達しています。これはイギリスの資本市場のノウハウが古くから移植されてきた歴史によるところが大きいですし、財務戦略に長じた鉱業コングロマリットが同国の資本市場をフルに活用してきた歴史にもよります。

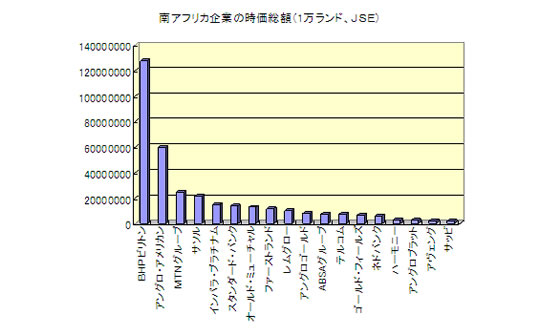

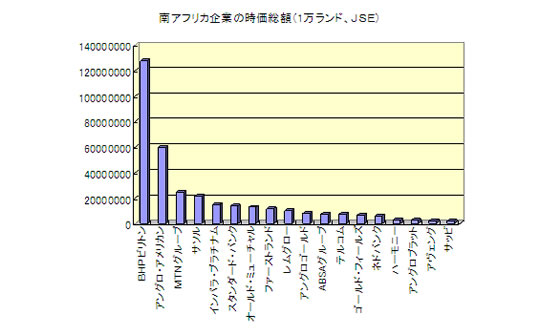

いま南アフリカ株式市場で時価総額上位を占める企業を見ると鉱業コングロマリットのBHPビリトンとアングロ・アメリカンが抜きん出た存在であることがわかります。トップ10企業だけで南アフリカ株式市場全体の時価総額の8割を超えています。つまり極めて上位集中度の高い株式市場であるということです。

■ADRが多い

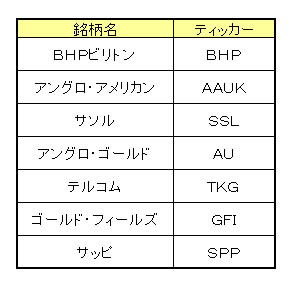

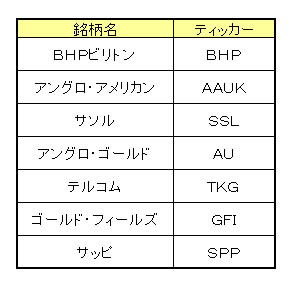

南アフリカ市場のもうひとつの特徴は国の大きさに比べて個別銘柄でADRを出している企業が多いことです。NY証券取引所ならびにナスダックで取引出来る主要ADRを挙げると以下のようになります。金融セクターを除くと大体の主要株は米国の市場で取引出来ますので、個別銘柄への投資を好む人にとっては面白いマーケットであると言えます。

下の企業のうちBHPビリトンやアングロ・アメリカンは南アフリカのみならず、英国やオーストラリアの企業が合併を繰り返して出来たコングロマリットですので取引市場としては南アフリカだけではなく、オーストラリアやロンドンにも株式が上場されています。このように複数の上場がある企業のことをデュアル・リスティングと言います。

次に簡単にこれらの銘柄を紹介したいと思います。

■BHPビリトン(BHP)

この買収は鉄鉱石や石炭の搬出のボトルネックを事業統合することで解消する目的でなされています。しかしとりわけ鉄鉱石の市場においてサプライヤーの寡占が強まることが考えられるため同社の顧客である中国は今回の買収に対して警戒感を強めています。

■アングロ・アメリカン(AAUK)

アングロ・アメリカンは歴史の長い南アの鉱業コングロマリットです。世界でのランキングで言うとBHP、リオ・チント、CVRDに次いで世界第4位です。同社の主な商品はダイヤモンド、プラチナ、ゴールド、石炭などです。このうちダイヤモンドは傘下の企業であるデビアース社を通じて事業を展開しています。デビアースは南アの事業家であり政治家のセシル・ローズが始めた会社であり、世界最大のダイヤモンドの生産者です。またダイヤモンドの流通を支配するDTC(ダイヤモンド・トラスト・カンパニー)はダイヤモンドの卸売、品質の維持に関して隠然たる影響力を持っています。

プラチナについては傘下のアングロ・プラチナム社が事業を担当しており、世界のプラチナ生産の37%を占めるNo.1企業です。ゴールドについてはアングロ・ゴールド(AU)を通じて事業展開しているのですが、この部門については徐々に持ち株比率を下げてゆく計画であり、現在はAUの発行済み株式数の17%強だけを残しています。

■サソル(SSL)

サソルは総合石油、ガス、化学会社です。同社は石炭を生産するほか石炭を合成燃料(シンセティック・フュエル)に転換する事業を展開しています。フィッシャー・トロプシュ製法と呼ばれるこの手法を使うと石炭や天然ガスを自動車の燃料などに転換することが出来るのです。石炭を転換する技術をCTL(コール・ツー・リキッド)、天然ガスを転換する技術をGTL(ガス・ツー・リキッド)と呼んでいます。

南アはアパルトヘイト時代に貿易のボイコットを受けた経験があり、その際、国内にふんだんに存在した石炭を自動車燃料に転換するノウハウが極められたわけです。こんにち同社のGTL技術はカタールのオリックス・プロジェクトで実際に活用されています。

■アングロゴールド・アシャンティ(AU)

アングロゴールド・アシャンティは世界第3位の産金会社です。ヴァール・リーフという名前で1944年に創業された金山がその母体です。後にアングロ・アメリカン社の金山のポートフォリオと事業が統合され、現在の体裁になりました。同社は10カ国で金の採掘を行っています。2006年の金生産量は560万オンスでした。このうち45%は地下採掘、45%は露天掘り、残りの10%はガーナ、ナミビア、ギニア、マリ、タンザニア、オーストラリア、米国、アルゼンチン、ブラジルなど南アフリカ以外の国々に於ける地下採掘です。同社の可採年数は約11年と見られており、これは業界の中では短いほうです。

現在の採掘コストはUS$357/Oz.です。採掘コストは南アフリカ・ランドの上昇、賃金の上昇、輸送コストの上昇などが原因で上昇トレンドにあります。同社は年間生産量の約3割程度をヘッジしています。今後、このヘッジが取り除かれると金価格への業績の連動が高まり、同社株の再評価につながる可能性があります。また同社の親会社であるアングロ・アメリカンは以前から同社の株式を処分すると発表してきました。

従ってこれが株価を抑える要因になっていたのですが、6710万株が最近プレースされ、アングロ・アメリカンの持ち株比率は42%から17%へと減少しました。このため目先はこの再編成からくる売りプレッシャーは取れたと考えてよいと思います。

同社はアフリカ大陸最大の通信会社です。固定電話ならびに携帯電話、インターネット・サービス・プロバイダーのビジネスを展開しています。売上高に対する貢献度は固定電話が57%、携帯電話が40%、その他が3%となっています。固定電話のビジネスは携帯電話に顧客を奪われているため成長していません。長年の過少投資が祟ってメンテナンスの出費が多く、設備投資負担は増えています。

一方、携帯電話事業は関連会社、ボーダコム(50%所有)を通じて展開されています。ボーダコムの売上高は17%程度で成長しています。顧客数は2300万人で、年率15%程度で加入者が増えています。ARPU(ユーザー当たり単価)は119ランドで前年比4%ほど下がっています。ボーダコムはボーダフォンとのJVですが、その関係はかならずしも上手くいっているとは言えません。場合によってはテルコムはボーダコムの50%株式を処分し、携帯電話事業から撤退する可能性もあります。

■ゴールド・フィールズ(GFI)

ゴールド・フィールズは世界第4位の産金会社です。同社はクルーフ、ドリィフォウンテェイン、サウス・ディープなどの南アの由緒正しい金山を所有しています。加えてガーナ、オーストラリア、南アメリカに金山を所有しています。同社の確認埋蔵量は9000万オンスを超え、バリック・ゴールド、ニューモント・マイニングに次いで世界で3番目に大きいです。また確認埋蔵量を年間生産量で割ったリザーブ・ライフ(可採年数)で言うと24年で、大手では世界最長です。またゴールド・ヘッジを全く用いていないことも同社の特徴です。

■サッピ(SPP)

同社の北米の製紙部門はもともとSDウォーレンとして1854年に創業された歴史の長い製紙会社です。また同社はサッピ・フォーレストという植林事業部を持っており、同部門は54万ヘクタールの土地をアフリカ大陸に所有しています。同社のハードウッド・パルプ(紙の原料)は植林から伐採までが10年と、ブラジルについで収穫までの期間が短く、これがコスト競争力の源泉となっています。

1.南アフリカの株式市場は高度に発達している

2.ADRで個別に取引できる銘柄も多い

■アフリカ最大の経済

南アフリカの株式市場は比較的高度に発達しています。これはイギリスの資本市場のノウハウが古くから移植されてきた歴史によるところが大きいですし、財務戦略に長じた鉱業コングロマリットが同国の資本市場をフルに活用してきた歴史にもよります。

いま南アフリカ株式市場で時価総額上位を占める企業を見ると鉱業コングロマリットのBHPビリトンとアングロ・アメリカンが抜きん出た存在であることがわかります。トップ10企業だけで南アフリカ株式市場全体の時価総額の8割を超えています。つまり極めて上位集中度の高い株式市場であるということです。

■ADRが多い

南アフリカ市場のもうひとつの特徴は国の大きさに比べて個別銘柄でADRを出している企業が多いことです。NY証券取引所ならびにナスダックで取引出来る主要ADRを挙げると以下のようになります。金融セクターを除くと大体の主要株は米国の市場で取引出来ますので、個別銘柄への投資を好む人にとっては面白いマーケットであると言えます。

下の企業のうちBHPビリトンやアングロ・アメリカンは南アフリカのみならず、英国やオーストラリアの企業が合併を繰り返して出来たコングロマリットですので取引市場としては南アフリカだけではなく、オーストラリアやロンドンにも株式が上場されています。このように複数の上場がある企業のことをデュアル・リスティングと言います。

次に簡単にこれらの銘柄を紹介したいと思います。

■BHPビリトン(BHP)

この買収は鉄鉱石や石炭の搬出のボトルネックを事業統合することで解消する目的でなされています。しかしとりわけ鉄鉱石の市場においてサプライヤーの寡占が強まることが考えられるため同社の顧客である中国は今回の買収に対して警戒感を強めています。

■アングロ・アメリカン(AAUK)

アングロ・アメリカンは歴史の長い南アの鉱業コングロマリットです。世界でのランキングで言うとBHP、リオ・チント、CVRDに次いで世界第4位です。同社の主な商品はダイヤモンド、プラチナ、ゴールド、石炭などです。このうちダイヤモンドは傘下の企業であるデビアース社を通じて事業を展開しています。デビアースは南アの事業家であり政治家のセシル・ローズが始めた会社であり、世界最大のダイヤモンドの生産者です。またダイヤモンドの流通を支配するDTC(ダイヤモンド・トラスト・カンパニー)はダイヤモンドの卸売、品質の維持に関して隠然たる影響力を持っています。

プラチナについては傘下のアングロ・プラチナム社が事業を担当しており、世界のプラチナ生産の37%を占めるNo.1企業です。ゴールドについてはアングロ・ゴールド(AU)を通じて事業展開しているのですが、この部門については徐々に持ち株比率を下げてゆく計画であり、現在はAUの発行済み株式数の17%強だけを残しています。

■サソル(SSL)

サソルは総合石油、ガス、化学会社です。同社は石炭を生産するほか石炭を合成燃料(シンセティック・フュエル)に転換する事業を展開しています。フィッシャー・トロプシュ製法と呼ばれるこの手法を使うと石炭や天然ガスを自動車の燃料などに転換することが出来るのです。石炭を転換する技術をCTL(コール・ツー・リキッド)、天然ガスを転換する技術をGTL(ガス・ツー・リキッド)と呼んでいます。

南アはアパルトヘイト時代に貿易のボイコットを受けた経験があり、その際、国内にふんだんに存在した石炭を自動車燃料に転換するノウハウが極められたわけです。こんにち同社のGTL技術はカタールのオリックス・プロジェクトで実際に活用されています。

■アングロゴールド・アシャンティ(AU)

アングロゴールド・アシャンティは世界第3位の産金会社です。ヴァール・リーフという名前で1944年に創業された金山がその母体です。後にアングロ・アメリカン社の金山のポートフォリオと事業が統合され、現在の体裁になりました。同社は10カ国で金の採掘を行っています。2006年の金生産量は560万オンスでした。このうち45%は地下採掘、45%は露天掘り、残りの10%はガーナ、ナミビア、ギニア、マリ、タンザニア、オーストラリア、米国、アルゼンチン、ブラジルなど南アフリカ以外の国々に於ける地下採掘です。同社の可採年数は約11年と見られており、これは業界の中では短いほうです。

現在の採掘コストはUS$357/Oz.です。採掘コストは南アフリカ・ランドの上昇、賃金の上昇、輸送コストの上昇などが原因で上昇トレンドにあります。同社は年間生産量の約3割程度をヘッジしています。今後、このヘッジが取り除かれると金価格への業績の連動が高まり、同社株の再評価につながる可能性があります。また同社の親会社であるアングロ・アメリカンは以前から同社の株式を処分すると発表してきました。

従ってこれが株価を抑える要因になっていたのですが、6710万株が最近プレースされ、アングロ・アメリカンの持ち株比率は42%から17%へと減少しました。このため目先はこの再編成からくる売りプレッシャーは取れたと考えてよいと思います。

同社はアフリカ大陸最大の通信会社です。固定電話ならびに携帯電話、インターネット・サービス・プロバイダーのビジネスを展開しています。売上高に対する貢献度は固定電話が57%、携帯電話が40%、その他が3%となっています。固定電話のビジネスは携帯電話に顧客を奪われているため成長していません。長年の過少投資が祟ってメンテナンスの出費が多く、設備投資負担は増えています。

一方、携帯電話事業は関連会社、ボーダコム(50%所有)を通じて展開されています。ボーダコムの売上高は17%程度で成長しています。顧客数は2300万人で、年率15%程度で加入者が増えています。ARPU(ユーザー当たり単価)は119ランドで前年比4%ほど下がっています。ボーダコムはボーダフォンとのJVですが、その関係はかならずしも上手くいっているとは言えません。場合によってはテルコムはボーダコムの50%株式を処分し、携帯電話事業から撤退する可能性もあります。

■ゴールド・フィールズ(GFI)

ゴールド・フィールズは世界第4位の産金会社です。同社はクルーフ、ドリィフォウンテェイン、サウス・ディープなどの南アの由緒正しい金山を所有しています。加えてガーナ、オーストラリア、南アメリカに金山を所有しています。同社の確認埋蔵量は9000万オンスを超え、バリック・ゴールド、ニューモント・マイニングに次いで世界で3番目に大きいです。また確認埋蔵量を年間生産量で割ったリザーブ・ライフ(可採年数)で言うと24年で、大手では世界最長です。またゴールド・ヘッジを全く用いていないことも同社の特徴です。

■サッピ(SPP)

同社の北米の製紙部門はもともとSDウォーレンとして1854年に創業された歴史の長い製紙会社です。また同社はサッピ・フォーレストという植林事業部を持っており、同部門は54万ヘクタールの土地をアフリカ大陸に所有しています。同社のハードウッド・パルプ(紙の原料)は植林から伐採までが10年と、ブラジルについで収穫までの期間が短く、これがコスト競争力の源泉となっています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2007年12月25日 19時24分50秒

[アフリカ] カテゴリの最新記事

-

第112回 南アフリカの政治 2007年12月21日

-

第111回 アフリカの経済 2007年12月14日

-

第110回 アフリカの経済 2007年12月04日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

2025年11月

2025年10月

2025年09月

2025年10月

2025年09月

2025年08月

2025年07月

2025年07月

© Rakuten Group, Inc.