全120件 (120件中 1-50件目)

-

クリスマスローズ

梅の様子を見に千波湖公園を歩いていたら、最近人気のクリスマスローズがきれいに咲いていた。クリスマスローズは花びらが上を向いてくれないので、花壇に咲いていてもそのキュンとする美しさに気付かないことが多い。

2021年02月19日

コメント(0)

-

偕楽園の梅

水戸の偕楽園は、例年ならば2月13日から梅まつり。しかし、本日2月19日現在、まだ茨城県は独自の緊急事態宣言中とあって梅まつりはお預け。茨城県在住の私は通常、偕楽園の入園料は免除されて無料だが、梅まつり期間中のそれはない。ということで、梅まつりお預け状態の今はどうかと思って尋ねてみると、この期間は県内外関係なく入園料は取るとのこと。といっても偕楽園の入園料は大人ひとり300円。至って良心的な設定だ(かつては無料)。偕楽園を作った徳川斉昭公の精神を引き継いでのことなのだろう。さて、梅の咲き具合はというと、開花しているのは千波湖公園全体のまだ3割といったところ。まだひとも開花せずつぼみだけの木も多かった。

2021年02月19日

コメント(0)

-

今日の千波湖公園

今日は北から吹き込む風が強く、晴れて陽が当たっているにもかかわらず寒く感じた。それでも水戸の偕楽園に続く千波湖公園には開花したばかりの梅を観ながら散歩している人が見られた。まだ開花していない木も多く、公園全体の梅の木が華やかになるのにはまだ少し時間がかかるだろう。今日は好文亭の下を走る常磐線特急「ひたち」を近くから撮ってみた。

2021年02月09日

コメント(0)

-

偕楽園の梅

水戸といえば日本三名園の偕楽園。偕楽園といえば梅。毎年2月3月の偕楽園の梅まつりにはたくさんの観光客が訪れる。しかし、今年はコロナで茨城県独自の緊急事態宣言が出されていることから、その期間中は梅まつりは残念ながら中止。まっ、仕方のないところだろう。とは言え、梅の方はコロナとは無縁。今年もまた清楚な花びらを見せてくれている。予定では梅まつりは2月13日から。偕楽園に隣接する千波湖公園を歩くと、今日、2月5日時点ではやはり梅の花の咲き具合はまだ早い。それでも中にはもう見頃を迎えた木も何本か見受けられた。千波湖公園から偕楽園方面を望む。中央右側に見えるのが水戸のシンボル、水戸芸術館。水戸の街中には高い建物がほとんどなく、ユニークなデザインも相まって水戸芸術館はひときわ目立つ存在。地震などでテレビ中継される時に目にする人も多いはず。ちょうど水戸駅に向かう常磐線の特急電車が好文亭下を通りかかった。例年、梅まつり期間中のみ偕楽園駅に停車するのだが、今年、偕楽園駅はオープンするのだろうか。

2021年02月05日

コメント(0)

-

平磯海岸

茨城県ひたちなか市にある平磯海岸は水戸の自宅から阿字ヶ浦の磯崎漁港に行く途中に位置する。磯崎漁港は私の釣りのホームグラウンド。釣りに行く途中、車窓から平磯海岸を横目に見て、その日の波の状態を確認するのが常だった。けれど、ここ1年、コロナで釣りに行く機会はすっかり失なわれてしまっていた。出来れば乗っ込みのシーズンには釣りに行けるようになって欲しい。さて、平磯から磯崎にかけては白亜紀の地層によって出来た岩場が連なっている。国内で白亜紀の地層が露出しているのは国の天然記念物に指定されている千葉県の犬吠埼とここ平磯海岸だけらしい。こちらは国ではなく、天然記念物に指定されている。アンモナイト、モササウル ス、ヒタチナカリュウなどの化石も発見されていて、時折、磯遊びや潮干狩りの人たちに交じって化石収集家を見かけることがある。斜めに傾いた地層が織りなす岩場の不思議な景観もなかなか見ごたえがあり、7,500万年前の太古の地球に思いをはせることが出来る。

2021年02月04日

コメント(0)

-

何だこれ?

今日はいつもの大洗海岸から平磯海岸に散策場所を移動。干潮時の午後4時頃を目指して家を出発。ちょっと風が強かったものの天気は上々。波もとても静かで、磯の先端まで足を踏み入れることが出来た。平磯海岸といえば、那珂湊層群のタービダイトと呼ばれるユニークな岩石群で有名。約7,500万年前の中生代白亜紀の地層が磯場に広がっており、アンモナイト等の化石も採れるらしい。さて、そんな太古の貴重な岩石群を横目に、今日も珍しい石がないかあちらこちら探してみることにした。すると、波に削れられ丸みを帯びた無数の小石たちの中に、ひとつ奇妙な形の赤みを帯びた石?を見つけることが出来た。赤い石はよく見ることが出来るが、こいつは鉄錆びを纏った赤褐色をしており、表面もかなりゴツゴツしている。持ち上げてみると、「んっ、これは自然の石か?」と一瞬疑ったが、よく目を近づけてみると他の小石たちも混ざりあってひとつの形を成している。何より、磁石にしっかりくっつくではないか。自然界にも磁石にくっつく石がいろいろあるので、ひとまず持ち帰って調べてみることにした。帰宅して、鉄を含む自然の石をネットで調べてみたが、磁鉄鉱や鉄隕石を含めて、外観がこれと類似するものが見つからなかった。この近くの那珂湊は幕末に水戸藩が大砲を作った反射炉があった場所で、鉄の鋳造と縁があることから、人工物である可能性も捨てきれない。ということで、とりあえず私の「何だこれミステリー」の石となった。

2021年02月04日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

人間界ではコロナに右往左往している状況だが、自然界はいつもと変りなく季節が移っていく。偕楽園の梅もコロナに関係なくそろそろ見頃を迎える。残念なのは今年は梅祭りとはならないことだ。

2021年02月02日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

陽が傾くと色温度が低くなるからか石表面の色や模様がより鮮やかに見える。

2021年02月02日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

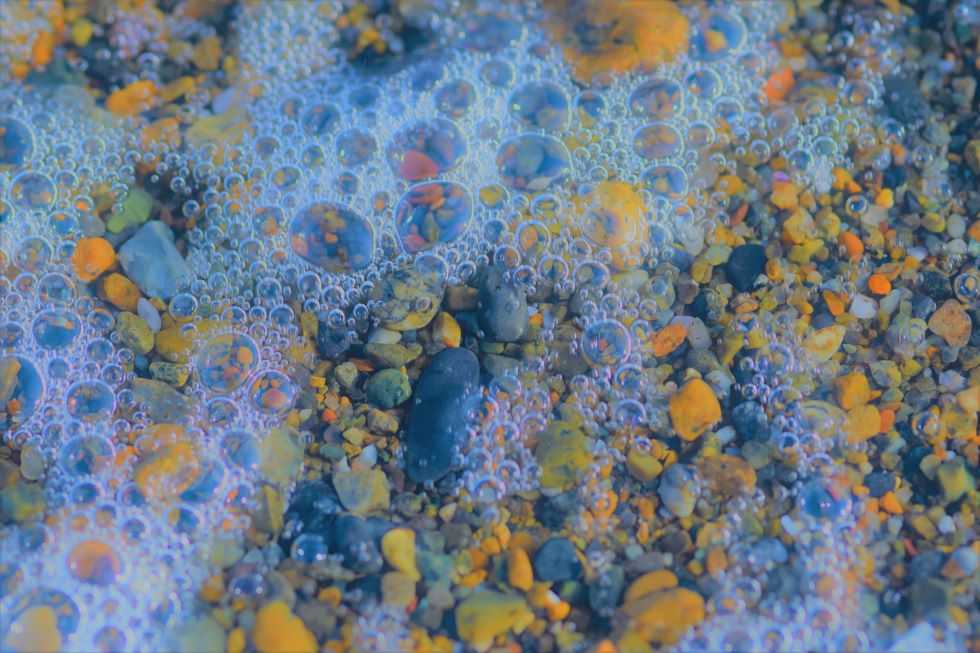

波が比較的穏やかだったことと干潮時だったので、いつもは海中に沈んでいる石たちも撮ることが出来た。

2021年02月02日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

今日の最高気温は18℃。浜辺を30分程歩いたらすっかり背中が汗ばんでしまった。さすがに平日の午後とあって浜辺に立つ人は少なかった。

2021年02月02日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

浜辺の小石たちの中に宝石のような石が見つかることを期待してはいけない。太古の昔からの長い時を経て形作られた自然の不思議な造形をただ楽しむのが良い。

2021年01月30日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

今日はよく晴れてはいたが、風が冷たくて最高気温は10℃に届かなかった。でも、いつもより長く時間歩いたせいですっかり身体が暖まって額に薄っすらと汗が…。

2021年01月30日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

今日の大洗海岸は朝から快晴に近く晴れ渡ってとても気持ちが良かった。空気が澄んでいたせいか、鹿島臨海工業地帯の煙突や水力発電の風車がいつもよりはっきり見えた。加えてここ数日に比べれば波も穏やか。ちょうど干潮の時に浜辺を歩いたのでいつもは近寄れない岩場も歩くことが出来た。茨城県独自の緊急事態宣言下のため浜辺に人の姿はいつもの週末よりずっと少なかったが、駐車場には県外ナンバーの車が多かった。石の中には宝石の原料になる鉱物を含む高価なものもあるが、大洗の浜辺ではそのような希少な石はまず見つからない。そういえば、最近、あるテレビ番組で翡翠(ひすい)が採れる海岸が紹介されていた。富山県の通称ヒスイ海岸。正式には宮崎・境海岸。ぜひ一度行ってみたい。

2021年01月30日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

石の成り立ちは様々だろう。土や砂が長い時間堆積して出来たもの、火山から噴出した溶岩が冷えて固まったもの、もしかしたら宇宙から飛んで来たものもあるかも知れない。そして中には、様々な生い立ちを持った石たちが何かの拍子にくっついてしまったものもあるだろう。

2021年01月27日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

波打ち際の小石たちは海水に濡れてその肌が美しく見える。けれど、水が乾くとまた違った表情を見せるからおもしろい。濡れた部分と乾いた部分が混ざった時にしか見れない瞬間もまたおもしろい。

2021年01月27日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

シャレではなく、もし石に意思があったら、どうしてそのような不思議な色や模様になったのか聞いてみたい。「好きでそうなったのではないよ。」と答えが返って来るかも知れないが。

2021年01月27日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

かわいい小石ばかり見て歩いていたが、今日は少し大きめの面白い模様の石たちに目が留まった。マクロレンズの先端を目一杯近づけてその表面を撮影してみた。

2021年01月27日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

ブラタモリを観ていると、花崗岩、石灰岩、砂岩、玄武岩等々、岩や石の名前がよく飛び交う。理科の時間に習ってはいるが、もう昔のことで記憶は曖昧。小石たちの色や造形の美しさに魅せられて気に入ったものを片っ端から撮影しているが、これを機会にもう一度勉強してみようかと思う。タモリさん並みに言い当てられるようになったら楽しいに違いない。

2021年01月27日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

ほぼ毎日のように海辺を歩くといつも同じ場所に同じ小石たちと会うことが出来る。ひとつひとつに名前こそ付けないが、見慣れてくると妙に愛着が湧いてくる。まだ彼らに会いたいと思って毎日歩いている訳ではないけれど、昨日のように荒波で浜辺の地形が変わってしまってその姿が見えなくなってしまう、ついどこかに隠れてはいないかと周りを探してしまう。今日も私のお気に入りだった隕石に似たあの石にはとうとう会えなかった。

2021年01月27日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

今日も荒波のせいで撮影には集中出来なかったが、足が取られる砂場や安定しないゴロタ場を結構歩いたので十分運動にはなったと思う。不意に襲ってくる高波に注意しながらの撮影はFPSのようなスリルが味わえる。

2021年01月26日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

今日も大洗海岸の波は大荒れ。サーファーにとってはさぞ楽しい1日だったに違いない。いつものように浜辺を歩いていると1羽のカラスがゴロタ場に陣取っていた。なぜか目の前まで近づいても動こうとしない。もしやこのカラスも石好きのお仲間なのかと思ったが、ふと足元を見ると一部をついばまれた大きなアワビが。どうやらこのカラスのお目当てはこれだったようだ。カラスのせっかくの食い扶持を横取りするのは大人げないので、そっとその場を立ち去ることにした。良く見ると辺りには荒波でアワビやカキの貝殻があちらこちらに打ち上げられていた。海が荒れた早朝に浜辺を歩けば、新鮮なアワビに出逢えるかも知れない。さて、気を取り戻して海辺を歩くと、いつもの浜の地形がかなり変化しているのに気づいた。一夜にして荒波でこんなに変わるとは。ここ数日同じ場所に見えていたお気に入りの石たちもすっかりその姿を消していたのには驚いた。今日は突然の大波にさらわれそうな危険な状況だったので、海辺の美しい小石たちとはソーシャルディスタンスを保って早々に切り上げることにした。

2021年01月26日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

小石たちを見ていてふと思った。この子たちはどこで生まれてどうやってここに辿り着いたんだろう。

2021年01月25日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

今日の天気はほぼ快晴。最高気温も13℃と、まるで春のような暖かさだった。ただ、昨日、一昨日の嵐のような天候の名残だろうか、今朝の海はやたら波が高かった。穏やかな天候とは裏腹に、大きな波を横目に波打ち際での小石たちの撮影は緊張の連続だった。

2021年01月25日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

海辺に腰を下ろしてじっくり小石たちを見ていると、その種類の多さ、そして色や形、模様の違いに驚く。私の目に留まるまで、彼らにはどんな歴史があったのだろう。これだけの数があると、この中に隕石が紛れ込んでいるのではないかと思ってしまう。

2021年01月24日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

今回はニコンD750にf100mmのマクロレンズ、サブにソニーα77にf50mmのマクロレンズを装着して撮影してみた。どちらもバリアングルモニターが付いているので低姿勢でのマクロ撮影には非常に助かる。当然のことだが、ファインダーを覗いてのマニュアルフォーカス撮影ではD750が、一方、ライブビューでのオートフォーカス撮影ではα77の方に分があった。

2021年01月22日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

遠景を拡大する望遠レンズと同じで、近景を拡大するマクロレンズは手振れも起こりやすい。三脚なしでの撮影となるとシャッタースピードを出来るだけ上げたいのだが、そうすると絞りが解放側に寄って被写界深度が浅くなる。アングルによってはそれが顕著に現れるので要注意だ。

2021年01月22日

コメント(0)

-

海辺の美しき小石たち

最初は運動不足の解消にと思って近くの海辺を歩いていたけれど、ふと、海辺に散らばっている無数の小石たちを眺めていたら、彼らが織りなす何とも美しい造形にすっかりハマってしまった。な訳で、勝手ながらしばらく彼らに私の写真のモデルになってもらおうと思う。なお、波打ち際では撮影に集中すると不意な大波に遭遇する危険があるので、一写必撮ではなく、瞬写多撮、構図、ピント、露出、絞り等々にあまり拘らずに撮ろうと思う。とりあえず今日の多撮の中から数枚・・・

2021年01月22日

コメント(0)

-

海辺の小宇宙 続き

しばらく下を向いて浜辺を歩いていて、ふと顔を上げると逆行に輝く砂浜があった。何の変哲もない丸い小石たちが、何故かエイリアンのたまごに見えた。

2021年01月21日

コメント(0)

-

海辺の小宇宙 続き

砂浜と小石が混ざり合う浜辺にレンズを向けるのは実に楽しい。きれいな小石たちも長い長い時を経て、やがて砂浜の一部になって行くのだろう。

2021年01月21日

コメント(0)

-

海辺の小宇宙 続き

暖かな陽気に誘われて、今日も散歩がてら浜辺を歩いてみた。目を下に向けると、傾いた陽の光が浜辺をやさしく包んでいた。

2021年01月21日

コメント(0)

-

海辺の小宇宙の続き

砂浜や小石の上を歩くのは結構筋肉に負荷が掛かって良い運動になる。何より普通の道を歩くより体幹が鍛えられる。さて、今日もまた、ひとり海辺の小宇宙を覗いてみることにした。

2021年01月17日

コメント(0)

-

海辺の小宇宙

冬の日の昼下がり、気分転換がてら近くの辺を歩いてみた。荒波で角が取れた小石たちが波に濡れて輝いて見えた。マクロレンズで近づいてみると、燈台下暗し。そこには色彩にあふれた海辺の小宇宙が広がっていた。

2021年01月16日

コメント(0)

-

鳴子峡の紅葉

Go to トラベルキャンペーンにあやかって鳴子温泉へちょっとばかり紅葉のピークには早かったかも知れないが、十分美しい紅葉を楽しめた。JR陸羽東線の通過時間までねばって撮影。トンネルに陽が影ってしまったのが残念。

2020年11月02日

コメント(0)

-

今夜の月

ついでにお月様も大写し100倍のアイピースの出番は滅多にないので、セットしたついでに月面も撮影。迫力はあるが拡大した分動きは早い。やはり自動追尾が欲しくなる。

2020年08月07日

コメント(0)

-

今夜の木星と土星

このところ仲良く並んでいる木星と土星を撮ってみた。何とか木星の縞模様も撮れた。カメラはキャノン7D。口径80mmのフィールドスコープに100倍のアイピース。さすがにブレが激しかった。南天に並んで輝いているので見つけやすい。木星と土星はまだしばらく楽しめそう。

2020年08月07日

コメント(0)

-

梅雨の奥入瀬その6

奥入瀬渓流に行きたくても行けなかった人のために…とは言っても、動画でさえ全身で感じる生奥入瀬の魅力はとても伝えられないのに、静止画ではとてもとても…。ガクアジサイかと思ったらエゾアジサイなんだとか。白神山地ではこのエゾアジサイが至る所に咲いていた。

2020年08月04日

コメント(0)

-

百里基地F-4EJ/EJ改

F₋4 ファントムⅡベトナム戦争時代から使われている非常に息の長いジェット戦闘機だ。今では百里基地でのみF-4(と言ってもEJ/EJ改だが)の雄姿を見ることが出来る。エンジンが古いせいか、音も独特で大きい。がしかし、この機体のデザインは実に美しい。撮影はニコンD750 70₋200mmf2.8に2×テレコン。天気が悪く、手持ちでの撮影となった。

2020年08月03日

コメント(0)

-

今夜のお月様(2020年8月3日)

今夜は満月やはり昨夜より明るい。土星と木星が昨夜より月から離れて右側に並んでいる。今回はニコンD750 に70₋200mmF2.8と2×テレコンを装着。さらにクロップでDX画角にて撮影。月が明る過ぎてライブビューでのピント合わせが出来なかった。

2020年08月03日

コメント(0)

-

我が家の小さな住人

我が家の庭には小動物がたくさんいる。時折、玄関の取っ手やインターホンに陣取っているのがアマガエル。決して怖い訳ではないが思わずドッキリする。

2020年08月03日

コメント(0)

-

今夜の月(2020年8月2日)

今夜の月はひときわ明るいだけでなく、木星と土星が同伴している。土星は月の上方向で月明りで肉眼では見えにくいかも。木星は月の右側でかなり明るく光っている。天体望遠鏡ではないので撮影は結構厳しい。でも、何とか輪っかは撮れた。

2020年08月02日

コメント(0)

-

梅雨の奥入瀬その5

梅雨の奥入瀬を歩く今回はほとんど人とすれ違うことなく心置きなく散策を堪能出来た。レンズを手で持っていると、手からの湯気か手の熱でレンズ内部が暖められたのか、いつの間にかレンズが曇ってしまった。決して寒くはなかったが、早朝とあって気温は低め、またとにかく湿度が高い。緑の光に包まれて歩く遊歩道でふと立ち止まって目をつぶると、自分がせせらぎの響きに囲まれているのに気づく。

2020年08月01日

コメント(0)

-

梅雨の奥入瀬その4

梅雨の奥入瀬を歩く写真を撮ることに集中すると足が進まない。奥入瀬は撮影スポットの宝庫だ。

2020年08月01日

コメント(0)

-

梅雨の奥入瀬その3

梅雨の奥入瀬を歩く石ヶ戸から十和田湖に向かって歩くと上流に向かうことになる。若干の登坂となるが、下流から上流の流れを見た方が眺めは良いと思う。奥入瀬渓流の美しさに主役はいない。あちらこちらに目をやるとあらゆる大小の植物がこの変化に富んだ景観の立役者だ。

2020年08月01日

コメント(0)

-

梅雨の奥入瀬その2

梅雨の奥入瀬を歩くかすかな期待を持って朝一番に見上げた空はやはり梅雨空。しかもしっかりと小雨が降っている。カメラが濡れるのを覚悟して雨具に身を包む。今回は次の目的地、鰺ヶ沢への移動時間を考慮して、星野リゾート奥入瀬渓流ホテルから朝8時発のシャトルバスに乗って石ヶ戸から散策することにした。大自然の中とはいえ、人気の観光地。いつ3密になるか分からないので、すぐにマスクを付けられる態勢での散策となった。とはいえ、奥入瀬渓流で出会った観光客の数は極端に少なく、シャトルバスを利用する時以外でマスクをする場面はなかった。石ヶ戸でバスを降りると幸い雨は止んでいたが、木々から落ちる雨のしずくで体はすぐに濡れてしまった。おまけに長雨の影響で遊歩道はぬかるみ、防水のトレッキングシューズを履いて来て正解だった。

2020年08月01日

コメント(0)

-

梅雨の奥入瀬その1

梅雨の奥入瀬は緑に満ちた癒しの世界紅葉の時期に奥入瀬渓流を歩いたことがある人は本当に幸せだと思う。そこは自然が織りなす色の展覧会。一方、春から夏にかけての奥入瀬は緑のグラデーションに包まれた世界。緑という色のバリエーションの多さとその癒しの力に驚かされる。梅雨の奥入瀬渓流を歩いてみた。今年は流れる水の量は例年よりも多く、そこに漂う空気も肌が水の存在を感じる程しっとりとしていた。雲井の滝も水量が多く、迫力があった。奥入瀬渓流の散策では滝を目当てに巡るのも楽しい。

2020年08月01日

コメント(0)

-

今夜の月

今夜の月いつになく長かった梅雨が明けて、久しぶりに顔を見せてくれた月。今年初めてヒグラシの鳴き声を聞いた。やっと本当の夏が来た。今回はソニーα77にサンニッパ、さらに3倍のテレコンを付けての撮影だったので、焦点距離は35mmフィルム換算でおおよそ1,350mmといったところか。

2020年08月01日

コメント(0)

-

百里基地(茨城空港)でF2を撮る

県外移動にならない百里基地(茨城空港)に行ってみた。今日は梅雨の晴れ間。青空と雲のコントラストがとても強かった。現在、百里基地(茨城空港)には,航空自衛隊中部航空方面隊第7航空団の第3飛行隊、そして第301飛行隊がある。第3飛行隊はF2、第301飛行隊F4EJ改を擁する。たまたま今日は6機のF2が離陸するタイミングに北門の手前に陣取っていたので、タキシングからテイクオフまでの一連の動きを撮影することが出来た。梅雨の晴れ間で日差しが強く気温が高かったこともあり、望遠レンズを装着してファインダーを覗くと空気が揺れていた。35mm換算でf600mm程で撮影。F2のアフターバーナーを撮るにはちょっと距離があり過ぎたか…。

2020年06月12日

コメント(0)

-

今朝の花

Stay home とはいえ、庭先に咲いているお花位はちゃんと見てあげないと…。見頃を迎えたチューリップ。キャノン7Dにマクロレンズを装着して撮影しようとしたところ、Err表示が出てシャッターが切れない。レンズとの通信エラーと表示出るがAFはちゃんと動くし動画撮影もOK。さてはレンズの絞り機構の故障?という訳でコンデジの登場。マクロ撮影には一眼レフよりコンデジの方が楽だったりする。品種は、葉が細いのが特徴の原種系ミニチューリップのクリサンサ(クルシアナクリサンサ)ぱっと見、チューリップに見えない。

2020年04月26日

コメント(0)

-

今年最大のスーパームーン2日目

今年最大のスーパームーン2日目地球と月の距離が一番近いスーパームーンの日と、満月(月齢15)に当たる日は必ずしも同じにはならないのだとか。ともかく、スーパームーンの撮影二日目はこんな感じ。キャノン7Dにレンズアダプターでミノルタ用のサンニッパを装着とレアな仕様。35mm換算では450mm以上にはなるかと。この焦点距離だと10秒のセルフタイマーでないとカメラがブレてしまう。ん~カチッと画像がこないのはピンぼけ?今度は昨日とは別の口径80mmのフィールドスコープに15倍の接眼レンズをかまして7Dで撮影。色収差が出るがまだこちらの方がマシ。こちらは撮影後に強めのコントラスト調整で画像がシャープになるように加工したもの。もはやこれ以上の画像を望むのならやはり天体望遠鏡でないと無理なのかも知れない。

2020年04月08日

コメント(0)

-

今朝の可愛らしい花

今朝の可愛らしい花今年も茨城県の国営ひたち海浜公園ではもうネモフィラが一面に咲いているという。例年より2週間程早いのだとか。けれども、あの有名なネモフィラの丘も今年は休園で歩いて愛でることが出来ない。あらためてコロナウイルスの影響が広範囲であることに驚く。ふと、身近な春の花々にレンズを向けてみたくなった。庭先のネモフィラもやっと咲き始めた。ドウダンツツジも今年は例年より早く咲き始めた。「灯台躑躅」…ん~「檸檬」より難しくて読めないし書けない。花の形が灯台(燈台)に似ていることからこの名前が付いたらしい。一説によると、大昔、この葉を羊が食べて踊りながら死んだ様を見て「躑躅(てきちょく)」と付けたとか。小さな花がいっぱい咲き誇った様が夜空に輝く星に見立てた「満天星躑躅」の方がこの花には似合う。いずれにしても、「躑躅(ツツジ)」は木へんでも草冠でもないという珍しい植物だ。

2020年04月08日

コメント(0)

全120件 (120件中 1-50件目)

-

-

- 楽天トラベル

- 【12/1(月)午後12:59まで!】混雑期…

- (2025-11-19 11:30:04)

-

-

-

- 海外生活

- 10年のアニバーサリー

- (2025-11-13 22:52:13)

-

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 令和7年 隅田太鼓会 試験担ぎ(2…

- (2025-11-19 06:26:33)

-