2010年04月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

「自由」についてつらつらと

いわゆる 「人権」 なるものはもちろん西欧起源であり、したがってキリスト教に由来する。中学の社会科では、ロック、ルソー、モンテスキューの三人を、代表的な啓蒙思想家として教えられるが、基本的人権といえば、ロックの 『市民政府二論』 ということになっている。 明治の自由民権運動では、「天賦人権」 なんて言葉も流行ったが、ようするに人権なるものは、神から与えられたものだから、たとえ国王でも侵すことはできないよ、という話。ロックは、たとえばこんなふうに言っている。 自然状態には、これを支配するひとつの自然法があり、何人もそれに従わねばならぬ。この法たる理性は、それに聞こうとしさえするならば、すべての人間に、いっさいは平等かつ独立であるから、何人も他人の生命、健康、自由または財産を傷つけるべきではない、ということを教えるのである。人間はすべて、唯一人の全知全能なる創造主の作品であり、すべて、唯一人の主なる神の僕であって、その命により、またその事業のため、この世に送られたものである。 ロックは17世紀後半のイギリスの人で、こういう彼の思想は、同時代の名誉革命や 「権利の章典」、さらには遠く離れた、海の向こうのアメリカの独立宣言とかにも、反映されている。 イギリスが議会の発祥国であることは誰でも知っているが、ロックより前の世代の人で、渡辺淳一でないほうの 『失楽園』 で有名なミルトンは、クロムウェルの政府を支えた一人であり、『言論・出版の自由』 などの人民の権利を擁護する政治的パンフレットも数多く残している。彼もまた、自由という権利に対して大きな貢献をした人の一人である。 しかし、人間の権利として 「自由」 なるものが与えられたからといって、それだけで人間は自由だ、ということにはならない。たとえ、奴隷のような拘束を受けていないとしても、それでもなお、本当に自分が 「自由」 かどうかは定かではない。そもそもロックやミルトンが 「人間は自由だ」 と言ったのは、人間は神の子であるという宗教的信念に基づいている。では、「自由」 とは、そもそもいったいなんのことなのか。 やはり17世紀の啓蒙思想家で、オランダに住む在野のユダヤ人哲学者であったスピノザは、「自由」 について、こんなふうに言っている。 自由といわれるものは、みずからの本性の必然性によってのみ存在し、それ自身の本性によってのみ行動しようとするものである。だがこれに反して、必然的あるいはむしろ強制されていると言われるものは、一定の仕方で存在し作用するように、他のものによって決定されるもののことである。『エティカ』 第一部より スピノザがここで言っているのは、神の自由について。少なくとも一神教においては、神とは定義上、唯一にして最高の存在であるから、他のものから、ああせい、こうせいと命令されたりはしない。神の行為は、すべて神自身の内発的意思によるものであり、だからこそ、神は絶対的に自由なのである。 だから、フォイエルバッハがいうように、人間の運命だとか幸不幸だとかを思い煩ったり、人間のお祈りだの呪文だのにほいほい呼び出されて、お願いされるままに、雨を降らせたり、風を吹かせたりするのは、人間様の下僕であって、本物の神様ではない。 したがって、自由とは結局 「意思」 の自由に帰着する。神様ほどではないが、人間も、いちおう自分の意思を持っている。暗闇の中を飛ぶ虫や、夜の海を泳ぐ魚などは、明るい光を見つけると、思わず知らず引き寄せられるが、それでは磁石に引き付けられる鉄粉と変わらない。その結果、まんまと人間様の罠にはまって、火で焼かれたり網ですくいあげられて、身の破滅を嘆くことになる。 しかし、人間ならば、たとえ少々腹が減っており、おいしそうなお菓子とかがテーブルの上にあるのを見つけても、待てよ、これは誰かの罠ではないかなとか、毒入りではないかな、腐ってないかな、黙って食べたらあとで怒られないかな、などと少しは考えるだろう。つまるところ、「意思」 の自由とは、この場合、即自的な直接の欲求に身を任せずに、抵抗する力のことを意味する。 日本国憲法では、自由権として 「思想および良心の自由」 とか 「信教の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」 などといった権利が保障されている。そのような国民の権利を国家が侵すことは、当然ながら憲法違反である。だから、国家は国民を、その思想や信仰などで差別してはならないし、本人の自発的意思によらずに、個人の内心の告白を迫ったり、「踏絵」 を踏ませるような行為を行ってはならない。 たしかに、これによって、われわれの 「内心」 は、いちおう国家だの政治的権力だのによる、直接の介入は受けないことになっている。では、それによって、われわれの 「内心」 なるものは、本当に自由なのだろうか。 たとえば、上役の命令によって、公園に住むホームレスのテントを破壊する県や市の職員とか、上官の命令によって、非武装の市民の上に爆弾を落としたり銃弾を浴びせたりする兵士とかは(これは今のところ日本の話ではないが)、はたしていかなる 「良心の自由」 を持っているのだろうか。 「内心」 というものは、たしかに人間にとっての最後の抵抗の砦のようなものだ。たとえば、隠れキリシタンはその 「内心」 によって、「踏絵」 による詮議は受け入れながらも、250年もの間、キリストへの信仰を保つことができた(もっとも、もとの信仰からは、ずいぶんと変わってはしまったが)。 全体主義国家でも、独裁者への 「面従腹背」 を貫くことで、おのれの 「内心の自由」 を守り続けることがまったく不可能なわけではない。軍国主義時代の日本にだって、みんなと一緒に 「天皇陛下ばんざーい」 と大きな声をあげていても、心の中では 「こんな馬鹿なこと、やってらんないよ」 などと思っていた人も、おそらくはいたことだろう。 だが、それは口で言うほど簡単なことではない。街中には、独裁者のでっかい肖像や銅像が並び、扇情的な音楽が大音量で流され、みながみな独裁者を讃え、反対派を 「反革命」 だの 「非国民」 だのと罵っている中で、おのれの 「内心」 を保つことはけっして易しいことではない。そのためになにより必要なのは、おそらくは理性や良心に裏打ちされた、周囲に流されない強い意思であり、おのれの正しさに対する確信ということになるだろう。 むろん、現代ではかつてのような 「欲しがりません、勝つまでは」 とか、「贅沢は敵だ!」 みたいな国家による宣伝は行われていない。しかしながら、どんな時代にも、国家や政治家らは、国民に対していろいろな宣伝を行っている。学校だって、ある意味、子供らに対する一種の 「洗脳装置」 である。 現代社会には、その他にも様々な情報があふれている。政治的宣伝だけでなく、あれを買え、これを買え、というような情報もいっぱいある。そのすべてが無意味というわけではないが、われわれは少なくともそういう社会の中に生きている。そして、われわれの 「内心」 なるものは、そのような情報の洪水の中に曝されている。 「内心」 なるものがどこに隠されているのか、頭の中なのか、胸の奥なのかは知らないが、いずれにしてもわれわれの 「内心」 なるものは、爆弾が落ちても大丈夫なような、頑丈な金庫の中に隠されているわけではない。憲法で 「内心の自由」 なるものが保障されているからといって、われわれの 「内心」 というものは、そもそもそんなに確固としたものではない。 あれやこれやの情報に左右されて右往左往したり、空っぽの権威にすがったり、ただ大勢の意見や行動に付和雷同してくっついて行動するのは、自分の意思で動いているように見えるが、本当はそうではない。スピノザに言わせれば、そんなものは全然自由ではない、ということになるだろう。 むろん、神ならぬ人間としては、自分の内心など完全に統御できはしない。欲望や気分、感情といったものを完全に統制することは、お釈迦様でもない限り、不可能だ。誰しも、突如として 「邪悪」 な欲望を抱いたり、どうにもならない怒りや悲しみの感情に襲われることはあるだろう。 しかし、そういった欲望や感情の発生そのものは統御できぬからといって、そのようなものに支配され、その赴くままに流されてしまうかどうかは、全然別の話。人間はたしかに 「不自由」 であるが、そればかりをただ嘆いていたのでは、人間の 「自由」 などどこにも存在しないことになる。

2010.04.25

コメント(5)

-

ポーランド航空機墜落のニュースを聞いて

一昨日、ロシアのスモレンスクで行われる予定だった、第二次大戦中に起きた 「カティンの森」 事件の追悼式典に参加するために現地に向かっていた、ポーランドの大統領夫妻ら、多数の政府要人を乗せた飛行機が墜落し、全員が死亡するという事件があった。情報によれば、深い霧で視界が悪かったため、ロシア側は別の空港への着陸を要請したにもかかわらず、無理に着陸を試みたことが原因のように思われる。 「カティンの森」 事件を世界に公表したのは、第二次大戦勃発から二年後に始まった独ソ戦によって、ソビエト領内への侵攻を開始したナチスの側だが、ドイツのポーランド侵入とほとんど同時に、東からポーランドに攻め入り、ポーランドをナチとともに分割したソビエト軍の捕虜となったポーランド将校らがその犠牲となっている。 長い間、ソビエトはこの事件はナチによるものだと主張していたが、旧共産圏の崩壊によってようやく、事件がスターリンの命令を受けたものであることを認めた。ソビエトとポーランドの間には、ロシア革命後に限っても、独立を果たしたポーランドによる内戦介入と、ワルシャワまで迫った赤軍の反攻、そしてその失敗という長い歴史がある。 このときの赤軍を率いたのは、もとは帝政時代の将校だったトゥハチェフスキーだが、彼もまたのちにスターリンによって粛清される。この 「トゥハチェフスキーの陰謀」 では、大勢の赤軍の幹部や将校が粛清・追放され、そのことが結果的に、独ソ戦での初期の大敗につながったとも言われている。 航空機事故による要人の死亡というと、近年ではルワンダの大量虐殺のきっかけとなった、同国と隣国ブルンジの大統領が乗った飛行機が墜落したという事件があった。ただし、これは偶然の事故ではなく、どうやら当時の軍の一部による意図的な攻撃のようだから、純然たる事故ではない(参照)。 もっと古い話だと、日中戦争が終結した直後、「抗日民族統一戦線」 という表向きの 「国共合作」 にもかかわらず、共産党に対する警戒を崩していなかった蒋介石の軍の攻撃によって捕虜となっていた葉挺の釈放を受け、彼を迎えにいった博古ら数人の共産党幹部を乗せて、重慶から延安に向かった飛行機が墜落したという事件もある。博古はモスクワ留学の経験もあり、一時は党の最高幹部として、毛の上に立ったこともある人物である。 なお、文化大革命中に毛沢東の暗殺を企てたとして失脚した林彪も、飛行機でソ連へ逃亡する途中、モンゴルで墜落し死亡している。このときの飛行機はパキスタンから譲り受けたイギリス製のトライデントだそうで、林彪のほかに夫人の葉群、息子の林立果ら9名が乗っていたそうだ。 さて、国内のほうに目を転じると、なんとも訳のわからぬ状況になりつつある。鳩山首相の支持率が急降下しているそうだが、そのこと自体はなんら驚くべきことではない。彼に政治的な能力が欠けていることは以前から明らかだったのだし、小泉退陣後に次々誕生した安倍、福田、麻生の各政権のていたらくを見れば、そう不思議なことでもない。 しかし、奇妙なのはほんの昨日まで、ずっと政権を握っていた自民党やその系列の政治家らのほうである。なんでも、「立ち上がれ日本」 なる新党ができたそうだが、だとすると今まで日本は座っていたのか。選挙で大敗したり、政権を手放したりすると、とたんに右往左往し始めるのは、ロッキード事件のときの 「新自由クラブ」 以来のお家芸のようなものだが、なんともみっともない。 選挙というものは、負けるときもあれば勝つときもある。同じように、政党ならば、与党になるときもあれば、野党になるときもある。それは、議会制民主主義のイロハのイというものだろう。おまけに、自称竜馬があちこちにいるようだが、竜馬が暗殺されたのは31歳のとき。少なくとも、すでにその二倍の人生を無駄にすごしてきたような人らに、いまさら竜馬を名乗る資格などないのは自明のことではないか。関連記事: 今年は16年ぶりの冷夏となるか

2010.04.12

コメント(2)

-

三月は忙しかった

昨日今日と天気は回復したが、今年の春はずいぶんと気象の変化が激しかった。初夏なみの暑さになったかと思うと、いきなり冬に逆戻りして、ところによっては雪まで降った。それでも、いったん開花を迎えた桜は、誘爆式の仕掛け花火のように一気に花を咲かせた。名前は知らないが、まだ裸のままの落葉樹からも、天に向かって触手のような細い枝が無数に伸びている。 『春の嵐』 といえばむろんヘッセであるが、ヘッセはどちらかと言えば苦手なので、これは読んでいない。叙情的なのはまだよいが、「芸術」 だの 「精神性」 だのとかを持ち出されると、いよいよかなわない。かわりにといってはなんだが、藤村には 『春』 という長編と、『嵐』 という中編がある。これを二つあわせると、「春の嵐」 となる。 どちらも自伝的作品であるが、『春』 のほうは 『桜の実の熟する時』 に続く、藤村の青年時代、盟友であった北村透谷が自殺した頃の話。いっぽう 『嵐』 のほうは、それからほぼ二十年後、最初の奥さんに死なれ、手伝いに来ていた血のつながった姪を妊娠させてしまい、三年間フランスに逃げたあと、ようやく帰国して子供らと暮らしていた頃のことを描いた家庭小説である。 『嵐』 は、彼が日本を逃げ出すきっかけとなった、この事件を描いた 『新生』 の七年後に書かれているが、藤村というのは煮えきらない男で、フランスから帰国してからも、兄に内緒で、また姪との関係は復活している。なので、この題名の 『嵐』 とは、たんに気象現象のことを指すというより、そういった彼の身の回りで起きた一連の事件のことをさすと見ていいだろう。 三十年ほど前に亡くなった評論家の平野謙は、この 『新生』 執筆の動機について、姪とその父親である兄との間での 「秘密」 をめぐる関係の中で、にっちもさっちも行かなくなった藤村が、すべてを放り出してご破産にするためだったと論じている。 もはや事態は明白である。藤村が 『新生』 を書いた最大のモティーフは、姪との宿命的な関係を明るみへ持ちだすことによって、絶ちがたいそのむすびつきを一挙に絶ちきるところにあったのだ。その自由要望の声はほかならぬ恋愛からの自由を意味している。平野謙 「新生論」 より 実際、『新生』 という作品は、自分の子供を生ませた、ようやく二十歳を少しこえたばかりの姪に対する愛情も同情もほとんど感じられない、エゴイズム丸出しで自己弁護ばかりに終始している、酷い小説である。彼より二十年若い芥川が、 『或る阿呆の一生』 の中で、この主人公のことを 「老獪な偽善者」 と呼んだのも当然ではある。 『春』 の最後には、「ああ、自分のようなものでも、どうかして生きたい」 という主人公(つまりは藤村)の有名な台詞がある。この台詞は 『新生』 の中でも繰り返されているが、藤村はその後 『夜明け前』 を書き上げて、戦争が終わる二年前の1943年まで生き、71歳で亡くなったのだから、結果的には、そんなに心配することはなかったということになる。平野謙によれば、「かくて業ふかき人間島崎春樹はついに救われた」 のだそうだ。 話は変わるが、昔々、左翼系の文学理論に 「典型理論」 なるものがあった。つまり、革命的な作家は、典型的な時代の、典型的な事件と典型的な人物を描かなければならないというものだが、よくある時代の、よくある事件とよくある人物を描いたところで、それだけではちっとも面白くはなかろう。 戦後の中国では、魯迅の 『阿Q正伝』 の主人公、阿Qをめぐって、阿Qはいかなる階級の典型であったかを論じた、「典型論争」 なるものまであったという。たしかに、阿Qのような人間は、いつの時代にもいるだろう。そういう意味では、たしかに阿Qは人間のひとつの典型である。 ただし、小説の登場人物が、人間のあるタイプを代表するという意味での典型でしかなければ、それはとうてい生きた人間とは言えない。ナポレオンのような非凡な人物を描こうが、阿Qのような卑小な人物を描こうが、あるいはリアリズムで描こうが、アレゴリカルに描こうが、小説というものは、なにかの 「一般論」 のような無味乾燥な公式に還元されるものではない。 結局のところ、文学というものを支えているのは、たとえ表現形式としては 「虚構」 であろうとも、生きた人間である作者の 「実感」で あり 「感情」 ということになるだろう。世界中の物語をコンピュータにぶち込んで分析し、出てきたものにあれやこれやと脚色を付け加えたところで、それで 「はい、できあがり」 というわけにはいくまい。 むろん、個人の実感や感情が、そのままでは一般性を有しないのは言うを待たない。人によって経験は違うし、経験の積み重ねの中からうまれた、ものの考え方や感じ方がひとりひとり違うのは、当然のことだ。だから、それをそのまますべてに当てはまるかのように一般化してしまえば、ただの実感主義や感情論にしかならない。 しかし、それが人間の実感であり感情であるかぎり、そこにはなんらかの普遍性が存在するはず。であればこそ、そういった実感や感情は、たとえ完全な共感は不可能だとしても、一定の理解は可能なのであり、そこにコミュニケーションというものが成立しうる根拠もあるだろう。でなければ、個々の人間の個々の感情などを描き出した文学というものが、ときには時代や文化をもこえた普遍性を持ちうるはずがない。 ようするに、「論理」 には還元されない、人間と人間のコミュニケーションにとって必要なのは、そういった具体的な人間の 「実感」 や 「感情」 の中から、そこに含まれている 「普遍性」、言い換えるなら普遍的な意味を引き出すことであり、そういう努力をすることだ。 それは、世の中の人間のありとあらゆる 「実感」 やら 「感情」 やらを集めてデータ化したり、定量化して平均を出すようなこととは全然違う (かりにそれが可能だとして)。むろん、「実感主義」 だの 「感情論」 だのという、そのへんにいくらでも転がっているようなつまらぬ非難ともまったく関係ない。

2010.04.04

コメント(5)

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- 【レポ】サニープレイス ナノサプリ …

- (2025-11-19 13:30:04)

-

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 日経平均、続落中(11/19)

- (2025-11-19 14:15:25)

-

-

-

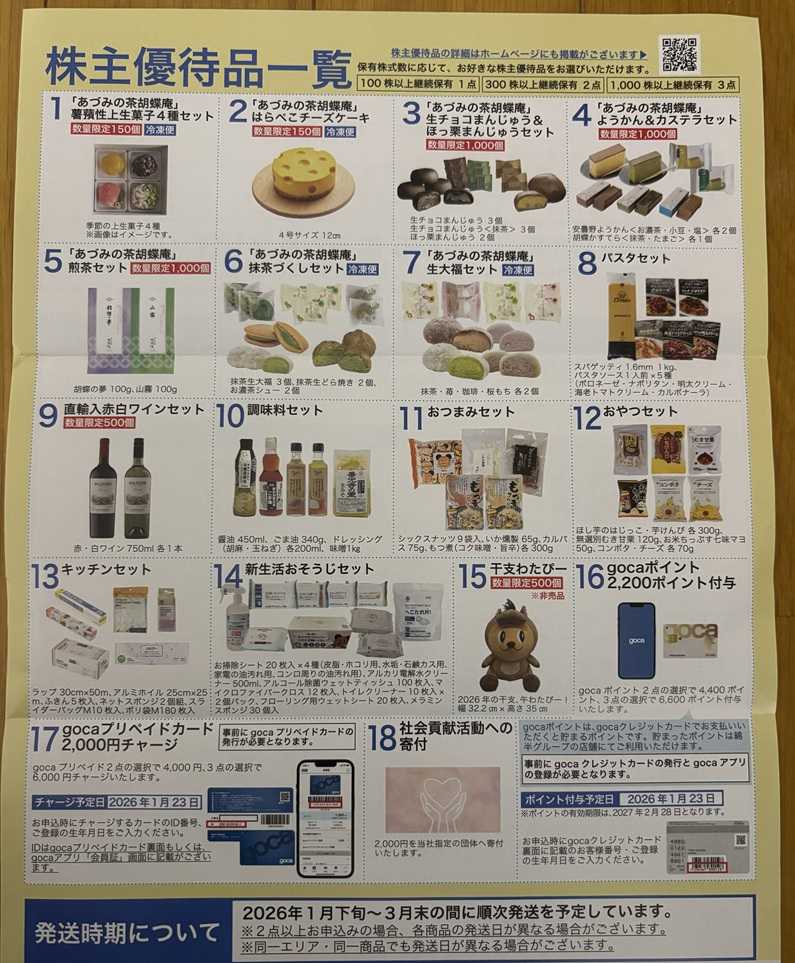

- 株主優待コレクション

- 綿半ホールディングス (3199)の株主…

- (2025-11-19 07:00:07)

-