PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

November , 2025

October , 2025

September , 2025

August , 2025

July , 2025

October , 2025

September , 2025

August , 2025

July , 2025

June , 2025

May , 2025

April , 2025

March , 2025

February , 2025

May , 2025

April , 2025

March , 2025

February , 2025

Comments

カテゴリ: 開発・環境問題

当地ボストンでは桜が満開です。

別れの季節と言えば、桜 ですが、

そのコンセプトは、ボストンでもあてはまるようです。

ついに、 ポーター教授の最後の授業の日 が来てしまいました。

これまで学んだこと全て踏まえた上でディスカッションする、これまでの集大成となる授業。

お題は、 「ガーナ」 。

ガーナを旅し 、HBS2年生のガーナ人全員と親交の厚い僕にとっては、かなり熱いテーマ!

ガーナの経済史を振り返ることで、 なぜ経済発展と貧困削減がこんなに難しい問題なのか 、その難しさを改めて実感し、でも逃げることなく問題と正面から向き合い、取り組んでいこうという決意を強める 「みそぎ」のような授業 でした。

* * *

1957年に サブサハラ・アフリカ初の独立国 となったガーナ。

独立当初は、、アフリカの中では、 高い教育レベル、比較的まともなインフラ、ココアや金などの強い輸出産業 など、 成長のための優位な条件 があったにも関わらず、その後50年近く経済は伸び悩み、人々は貧困から抜け出すことができませんでした。

まず、 独立後、なぜ経済運営が失敗し続けたか

エンクルマ という人が初代の大統領なのですが、彼の政策の柱は、 社会主義的な計画経済 と、 Import substitution(輸入代替政策) でした。

今の開発業界においては、 あまりにもイケテナイ政策の組み合わせ ですが、

当時の民族解放主義者たちによくみられた 「資本主義 = 帝国主義者の考え方」という心理状態

だから、エンクルマの取った戦略は、あながちわからない話ではありません。

成長途上の国内の製造業などは、 海外勢との競争から関税などによって保護 され、多くの産業は国営企業によって運営されました。ところが、国営企業の経営は非効率で、産業はあまり発展しませんでした。

ココアについては、農民が国際市場の価格変動の影響を受けないように、政府が一定の価格で農民から買い取ります。そのかわり、買い取った ココアの輸出は政府が独占的に執り行い 、ココアからの輸出収益が政府の貴重な収入源になりました。

インフラ整備 にも力を入れ、巨大な人造湖をつくり、ダムと水力発電所を作るなど、野心的なプロジェクトを行いますが、 多くのプロジェクトは管理が甘く、予算オーバーや赤字垂れ流し 状態が続きます。

政治的には、エンクルマは、自ら終身大統領となることを宣言し、 一党独裁政権 をしきます。こうなると、エンクルマの周りに”rent seeking”をしてくる政治家や役人が増え、 汚職 がはびこったのでした。

1960年代に ココアの国際価格が下がり始め ると、ガーナの貿易赤字が広がります。

Balance of Payment(国際収支)を考えると、 貿易赤字(経常赤字) を埋めるためには、資本勘定がプラスじゃなきゃもたないので、ガーナの 海外からの借金が増えていきます 。

こうして経済はどんどん悪化していき、ついに1966年に 軍部によるクーデター が起こり、エンクルマは政権を追われます。

その後、いろんな政権が入れ替わり立ち代り現れ、一向に政治も経済も安定せず。

1979年に空軍大尉だった ローリングス が政権を掌握しますが、彼も経済運営に失敗。

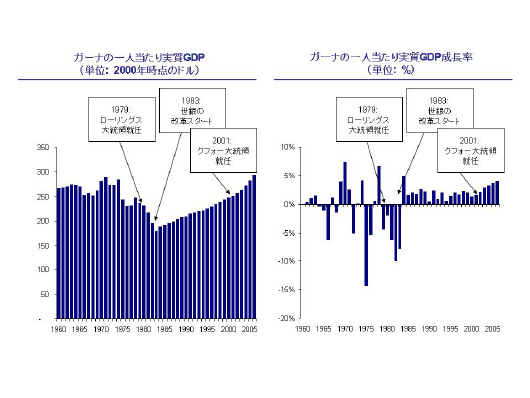

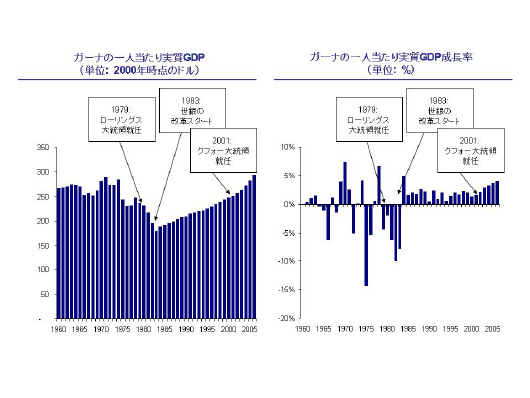

この時期の一人当たりGDP成長率はマイナス。

大飢饉 も発生し、飢えた人々の鎖骨がまるで首飾りのようにはっきりと浮き出て、 「ローリングスの首飾り」 などというシュールな言葉が生まれたのでした。

海外からの援助も、こんな状態では焼け石に水 。(腐敗で消えていった部分も大きかったことでしょう。。。)

ついに、1983年、自力での経済回復が難しいと判断したガーナ政府は、 世界銀行とIMFに支援 を仰ぎます。

世銀とIMFは、ガーナに対し資金援助やテクニカル・アシスタンスを行い、「 マクロ経済安定、貿易の自由化、国営企業の民営化、国内産業への補助金の撤廃 」 などのお約束の政策パッケージ をぶちこみます。これらの政策がそれなりに功を奏し、 経済は緩やかな回復軌道 に乗ります。

ところが、貧困を削減するに十分なほどには経済は成長はせず、 一人当たりのGDPは、実質ベースでやっと独立当初のレベルに回復 した程度。

なぜ世銀の政策パッケージは十分な効果を生まなかったのか?

ディスカッションではいろんな意見が出ましたが、結局収斂するのは、 マクロ環境はよくなっても、強いビジネスが生まれなかったから 、という要因。

いくらインフレが低くて政府の財政が健全でも、富を生み出して税金を払って雇用を生み出す強い産業(ビジネス)がなかったら、経済は発展しようがない!というのがこの授業の根底に流れる思想。

例えば、 国の強みを探し出して、それを競争優位に変える戦略 は一切生まれなかったし、

ビジネスをしやすい環境整備 (腐敗をなくす、ビジネス・インフラの整備、など)には、そこまで力が入ることはありませんでした。

また、一連の経済改革の 敗者に対するケア も十分ではなかったので、 改革の実行が思うように進まなかった 、という点も指摘されました。

例えば、当時の国内労働者の75%は国営企業で働いていたので、国営企業の民営化もおいそれとは進みません。

国営企業の労働者のような「改革の敗者」を納得させた上で改革を進めるには、 経済改革と並行して、ある程度の”Social progress”を創出することが不可欠 、というのも、この授業のテーゼのひとつなのですが、ガーナにはそれがなかった。(例えば、シンガポールのケースでは、経済成長戦略を推し進めると同時に、国民みんなが自分の家を持てるように政府が住宅整備に力を入れた、みたいな「敗者への気遣い」が見られました)

そういったさえない状況で、ガーナはミレニアムを迎えます。

2000年に行われた選挙の結果、ローリングスに変わって、 野党のクフォーが大統領に就任 。

彼の政策の柱は、 (1)ビジネスの強化、(2)腐敗の一掃 でした。

ビジネスを強化するには、ビジネスがしやすい環境を整えることが肝心、特にインフラ整備が重要! というのがクフォー大統領の認識でした(例えば、1日3回停電が起こる、みたいな状況では、工場はスムーズに運営できません)。

今までの反省を生かし、効率的に インフラ整備プロジェクト を運営すべく、ガーナ政府は、 民間セクター(例えば海外の電力会社など)との共同プロジェクト を実施します。

でも、儲からないプロジェクトには、海外の民間企業は入ってこないので、クフォー大統領は、 思い切った電気料金の値上げを実施 。電気料金は一気に二倍に跳ね上げられたそうです。

これで、 民間企業にとっては、利益が出しやすくなり、プロジェクトの出資が魅力的になりますが、国民にとっては大打撃 。

「長期的にガーナのインフラがアップグレードされるには、海外資本の力が必要で、そのためにはガーナ国民は短期的な打撃を我慢しなければならない。」ということを、どうクフォー大統領が人々に説明したかはわかりませんが、 このものすごい「敗者の適応」が必要な場面を、よく乗り切った と思います。

クフォー大統領の就任当初の政策を分析したところで、ディスカッションは終了。

締めに、ガーナ人のナナが、 2001年以降、今までのガーナの著しい成長についてのアップデート を行いました

端的にいうと、ビジネス環境がよくなったことで、海外資本も入ってきて、ガーナはアグリビジネスや製造業が競争力を付け、今では西アフリカのエース級のパフォーマンスをあげているようです。

* * *

最後にポーター教授からの熱いメッセージ:

「なぜ、 コースの名前が「Microeconomics of Competitiveness (競争に関するミクロ経済)」となっているか?それは、今まで多くの経済学者や開発関係者が、国の経済成長と貧困削減を考えるときに、 マクロにフォーカスしすぎて、ミクロ(つまり個々のビジネスや産業やクラスター)の競争力を強化しよう視点が抜け落ちていた から。でも、国の富を生み出すエンジンは、結局のところ、強いビジネスだ。だから、 将来、開発にかかわる君たちにミクロの大切さを理解してほしかった 。

おそらく、この授業は、世界で唯一、経済発展についてケース方式で教えている授業だ。なぜケース方式にすることが大事なのか?経済発展というのは、決して簡単な問題ではない。この問題の複雑さを考えると、問題分野は山のようにあり、 とりうる政策は100個も200個もある 。でも、その中から 優先順位をつけて実行に移す には、戦略的な考え方が必要。だから膨大なケース情報を見て、国の強みと弱みを分析し、そこから国の戦略を導き出すというトレーニングをしてきたのだ。

最後に、みんながどう思おうが、これからは 君たちは一生涯私の生徒だ 。何か困ったことがあれば遠慮なくいってほしい。卒業して、社会に出たら、とにかく国の競争戦略に携われる場所に潜り込んでほしい。HBSやケネディー、そしてポーターの名前などを使えば、きっと、君たちを雇ってくれる政治家や官僚がいるはずだ。国の競争戦略に携われる場所に潜り込んだら、まわりの人々にこのコースのコンセプトを広めてほしい。 ボトムアップで状況を変革しようという人々が増えていけば、きっとものごとは変わっていくと私は信じている 。」

読者の方々にうまく伝わるかわかりませんが、かなりインスピレーショナルなメッセージでした。

このインスピレーショナルなメッセージを聞き、経済成長と貧困削減のエンジンになる産業を育てるお手伝いをしたい、と考えている僕の思いはますます熱くなったのでした。

別れの季節と言えば、桜 ですが、

そのコンセプトは、ボストンでもあてはまるようです。

ついに、 ポーター教授の最後の授業の日 が来てしまいました。

これまで学んだこと全て踏まえた上でディスカッションする、これまでの集大成となる授業。

お題は、 「ガーナ」 。

ガーナを旅し 、HBS2年生のガーナ人全員と親交の厚い僕にとっては、かなり熱いテーマ!

ガーナの経済史を振り返ることで、 なぜ経済発展と貧困削減がこんなに難しい問題なのか 、その難しさを改めて実感し、でも逃げることなく問題と正面から向き合い、取り組んでいこうという決意を強める 「みそぎ」のような授業 でした。

* * *

1957年に サブサハラ・アフリカ初の独立国 となったガーナ。

独立当初は、、アフリカの中では、 高い教育レベル、比較的まともなインフラ、ココアや金などの強い輸出産業 など、 成長のための優位な条件 があったにも関わらず、その後50年近く経済は伸び悩み、人々は貧困から抜け出すことができませんでした。

まず、 独立後、なぜ経済運営が失敗し続けたか

エンクルマ という人が初代の大統領なのですが、彼の政策の柱は、 社会主義的な計画経済 と、 Import substitution(輸入代替政策) でした。

今の開発業界においては、 あまりにもイケテナイ政策の組み合わせ ですが、

当時の民族解放主義者たちによくみられた 「資本主義 = 帝国主義者の考え方」という心理状態

だから、エンクルマの取った戦略は、あながちわからない話ではありません。

成長途上の国内の製造業などは、 海外勢との競争から関税などによって保護 され、多くの産業は国営企業によって運営されました。ところが、国営企業の経営は非効率で、産業はあまり発展しませんでした。

ココアについては、農民が国際市場の価格変動の影響を受けないように、政府が一定の価格で農民から買い取ります。そのかわり、買い取った ココアの輸出は政府が独占的に執り行い 、ココアからの輸出収益が政府の貴重な収入源になりました。

インフラ整備 にも力を入れ、巨大な人造湖をつくり、ダムと水力発電所を作るなど、野心的なプロジェクトを行いますが、 多くのプロジェクトは管理が甘く、予算オーバーや赤字垂れ流し 状態が続きます。

政治的には、エンクルマは、自ら終身大統領となることを宣言し、 一党独裁政権 をしきます。こうなると、エンクルマの周りに”rent seeking”をしてくる政治家や役人が増え、 汚職 がはびこったのでした。

1960年代に ココアの国際価格が下がり始め ると、ガーナの貿易赤字が広がります。

Balance of Payment(国際収支)を考えると、 貿易赤字(経常赤字) を埋めるためには、資本勘定がプラスじゃなきゃもたないので、ガーナの 海外からの借金が増えていきます 。

こうして経済はどんどん悪化していき、ついに1966年に 軍部によるクーデター が起こり、エンクルマは政権を追われます。

その後、いろんな政権が入れ替わり立ち代り現れ、一向に政治も経済も安定せず。

1979年に空軍大尉だった ローリングス が政権を掌握しますが、彼も経済運営に失敗。

この時期の一人当たりGDP成長率はマイナス。

大飢饉 も発生し、飢えた人々の鎖骨がまるで首飾りのようにはっきりと浮き出て、 「ローリングスの首飾り」 などというシュールな言葉が生まれたのでした。

海外からの援助も、こんな状態では焼け石に水 。(腐敗で消えていった部分も大きかったことでしょう。。。)

ついに、1983年、自力での経済回復が難しいと判断したガーナ政府は、 世界銀行とIMFに支援 を仰ぎます。

世銀とIMFは、ガーナに対し資金援助やテクニカル・アシスタンスを行い、「 マクロ経済安定、貿易の自由化、国営企業の民営化、国内産業への補助金の撤廃 」 などのお約束の政策パッケージ をぶちこみます。これらの政策がそれなりに功を奏し、 経済は緩やかな回復軌道 に乗ります。

ところが、貧困を削減するに十分なほどには経済は成長はせず、 一人当たりのGDPは、実質ベースでやっと独立当初のレベルに回復 した程度。

なぜ世銀の政策パッケージは十分な効果を生まなかったのか?

ディスカッションではいろんな意見が出ましたが、結局収斂するのは、 マクロ環境はよくなっても、強いビジネスが生まれなかったから 、という要因。

いくらインフレが低くて政府の財政が健全でも、富を生み出して税金を払って雇用を生み出す強い産業(ビジネス)がなかったら、経済は発展しようがない!というのがこの授業の根底に流れる思想。

例えば、 国の強みを探し出して、それを競争優位に変える戦略 は一切生まれなかったし、

ビジネスをしやすい環境整備 (腐敗をなくす、ビジネス・インフラの整備、など)には、そこまで力が入ることはありませんでした。

また、一連の経済改革の 敗者に対するケア も十分ではなかったので、 改革の実行が思うように進まなかった 、という点も指摘されました。

例えば、当時の国内労働者の75%は国営企業で働いていたので、国営企業の民営化もおいそれとは進みません。

国営企業の労働者のような「改革の敗者」を納得させた上で改革を進めるには、 経済改革と並行して、ある程度の”Social progress”を創出することが不可欠 、というのも、この授業のテーゼのひとつなのですが、ガーナにはそれがなかった。(例えば、シンガポールのケースでは、経済成長戦略を推し進めると同時に、国民みんなが自分の家を持てるように政府が住宅整備に力を入れた、みたいな「敗者への気遣い」が見られました)

そういったさえない状況で、ガーナはミレニアムを迎えます。

2000年に行われた選挙の結果、ローリングスに変わって、 野党のクフォーが大統領に就任 。

彼の政策の柱は、 (1)ビジネスの強化、(2)腐敗の一掃 でした。

ビジネスを強化するには、ビジネスがしやすい環境を整えることが肝心、特にインフラ整備が重要! というのがクフォー大統領の認識でした(例えば、1日3回停電が起こる、みたいな状況では、工場はスムーズに運営できません)。

今までの反省を生かし、効率的に インフラ整備プロジェクト を運営すべく、ガーナ政府は、 民間セクター(例えば海外の電力会社など)との共同プロジェクト を実施します。

でも、儲からないプロジェクトには、海外の民間企業は入ってこないので、クフォー大統領は、 思い切った電気料金の値上げを実施 。電気料金は一気に二倍に跳ね上げられたそうです。

これで、 民間企業にとっては、利益が出しやすくなり、プロジェクトの出資が魅力的になりますが、国民にとっては大打撃 。

「長期的にガーナのインフラがアップグレードされるには、海外資本の力が必要で、そのためにはガーナ国民は短期的な打撃を我慢しなければならない。」ということを、どうクフォー大統領が人々に説明したかはわかりませんが、 このものすごい「敗者の適応」が必要な場面を、よく乗り切った と思います。

クフォー大統領の就任当初の政策を分析したところで、ディスカッションは終了。

締めに、ガーナ人のナナが、 2001年以降、今までのガーナの著しい成長についてのアップデート を行いました

端的にいうと、ビジネス環境がよくなったことで、海外資本も入ってきて、ガーナはアグリビジネスや製造業が競争力を付け、今では西アフリカのエース級のパフォーマンスをあげているようです。

* * *

最後にポーター教授からの熱いメッセージ:

「なぜ、 コースの名前が「Microeconomics of Competitiveness (競争に関するミクロ経済)」となっているか?それは、今まで多くの経済学者や開発関係者が、国の経済成長と貧困削減を考えるときに、 マクロにフォーカスしすぎて、ミクロ(つまり個々のビジネスや産業やクラスター)の競争力を強化しよう視点が抜け落ちていた から。でも、国の富を生み出すエンジンは、結局のところ、強いビジネスだ。だから、 将来、開発にかかわる君たちにミクロの大切さを理解してほしかった 。

おそらく、この授業は、世界で唯一、経済発展についてケース方式で教えている授業だ。なぜケース方式にすることが大事なのか?経済発展というのは、決して簡単な問題ではない。この問題の複雑さを考えると、問題分野は山のようにあり、 とりうる政策は100個も200個もある 。でも、その中から 優先順位をつけて実行に移す には、戦略的な考え方が必要。だから膨大なケース情報を見て、国の強みと弱みを分析し、そこから国の戦略を導き出すというトレーニングをしてきたのだ。

最後に、みんながどう思おうが、これからは 君たちは一生涯私の生徒だ 。何か困ったことがあれば遠慮なくいってほしい。卒業して、社会に出たら、とにかく国の競争戦略に携われる場所に潜り込んでほしい。HBSやケネディー、そしてポーターの名前などを使えば、きっと、君たちを雇ってくれる政治家や官僚がいるはずだ。国の競争戦略に携われる場所に潜り込んだら、まわりの人々にこのコースのコンセプトを広めてほしい。 ボトムアップで状況を変革しようという人々が増えていけば、きっとものごとは変わっていくと私は信じている 。」

読者の方々にうまく伝わるかわかりませんが、かなりインスピレーショナルなメッセージでした。

このインスピレーショナルなメッセージを聞き、経済成長と貧困削減のエンジンになる産業を育てるお手伝いをしたい、と考えている僕の思いはますます熱くなったのでした。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

April 28, 2008 06:00:50 AM

[開発・環境問題] カテゴリの最新記事

-

トヨタ生産方式が途上国の製造業に革命を… May 1, 2008

-

ボストン日本人研究者交流会 April 22, 2008

-

世界銀行総裁の講演会 April 4, 2008

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.