PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(11)Interior

(35)Travel

(91)Travel(ベトナム)

(41)Travel(フランス)

(65)Travel(ハワイ・NY)

(36)Travel(タイ)

(82)Travel (イタリア&シチリア)

(47)Travel(チェコ)

(11)Travel (インドネシア、バリ)

(18)Travel(日本)

(38)Travel(日本、九州)

(39)Travel(日本、中国地方)

(30)Gourmet (Asian)

(10)Gourmet (Japanese)

(11)Gourmet (European)

(23)Gourmet (Sweets)

(71)Gourmet (Curry)

(18)Gourmet (Others)

(7)Gourmet(荻窪)

(13)Gourmet & Shop (西荻窪)

(8)Gourmet(阿佐ヶ谷)

(3)Gourmet & Shop (吉祥寺)

(6)Recipe

(6)Essay

(137)Movie

(158)Movie(フランソワ・トリュフォー)

(3)Movie(ジャン・ピエール・メルヴィル)

(3)Movie (アンドレ・ユヌベル)

(4)Movie(フェデリコ・フェリーニ)

(10)Movie(エットレ・スコラ)

(1)Movie(ドミニク・サンダ)

(3)Movie (ベルナルド・ベルトルッチ)

(1)Movie(ルキーノ・ヴィスコンティ)

(4)Movie(ジュード・ロウ)

(12)Art (ジャン・コクトー&ジャン・マレー)

(12)Art(オペラ・バレエ・ミュージカル関連)

(6)Figure Skating

(26)Figure Skating(2008-2009)

(90)Figure Skating(2009-2010)

(49)Figure Skating(2010-2011)

(71)Figure Skating(2011-2012)

(1)Figure Skating(2013-2014)

(21)販売書籍のご案内

(1)Figure Skating(2014-2015)

(28)Figure Skating(2015-2016)

(8)フィギュアスケート(2016-2017)

(4)Travel(日本、関東)

(7)フィギュアスケート(2017-2018)

(12)Figure Skating(2018-2019)

(6)Figure Skating(2020-2021)

(3)Figure Skating(2021-2022)

(10)猫

(5)Figure Skating (2023-

(4)手塚治虫

(49)購入履歴

【楽天ブックスならいつでも送料無料】最新!自動車エンジン技術がわかる本 [ 畑村耕一 ]

★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kg羽毛布団 西川 シングル 東京西川 あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 日本製 リビング 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん

★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌

★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい!さぁ!春活★最大5000円クーポン [古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ

★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kg羽毛布団 西川 シングル 東京西川 あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 日本製 リビング 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん

★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌

★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい!さぁ!春活★最大5000円クーポン [古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ

カテゴリ: Travel(ハワイ・NY)

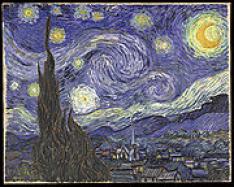

ニューヨーク近代美術館(MoMA)に以前行ったときには、ゴッホの『星月夜』との、文字通りの「感動的な出会い」があった。

隣の部屋からゴッホ作品が展示されている部屋に入ろうとした瞬間に、ゴッホの強烈な色彩が目に入って、未体験の感動を味わった。絵を見た瞬間に、この作品に取り組んでいるときのゴッホの内面にあったであろう、ある種の激しい渇望、不安に彩られた鋭利な狂気が、こちらにストレートに乗り移ってきたのだ。たかが絵を見て、こういう体験をするのは珍しいが、やはり絵画には芸術家のエネルギーが――本人はとっくに死んでしまっても――宿っている。

ある作品を見て、画家がこの絵を描かなければならなかった理由(わけ)が、ふいに聞こえることがある。間違いなく、それは「聞こえてくる」ものだ。そして、その理由(わけ)というのは多分にやむにやまれぬもので、しかも、必ずしも幸福なものではない。表現とか創作といったものは、呪われた行為なのだ。何も表現せず、何も創作せずに生きていけるのは、ある意味で幸せなこと。

今回はその『星月夜』との再会を楽しみにしていた。最初に見たときのようなインパクトはないかもしれない。以前なぜそれほど感動したのか、逆にいぶかしく思うかもしれない。今回は何も「聞こえない」かもしれない。だが、それはまたそれでいい。絵という触媒に触れて、自分の心にどういう反応が起こるのか、楽しみにしていたのだ。

だが…!

ない…!

捜しても捜しても見つからない。職員に聞いたら、なんと「ツアー中」だとのこと。

がっくり…!

案外こういうことは多い。その美術館の目玉作品を目当てに遠路はるばるやってきたら、貸出中でなかった、ということ。

そのかわり、すでに見たことのある作品から別の感慨を得ることができた。これもまた面白い体験。以前はそれほどいいと思わなかったものが、今はよく見える。明日はそれほどよくは見えないかもしれない。そうやって、自分の心境とともに、感動する絵画も変化する。

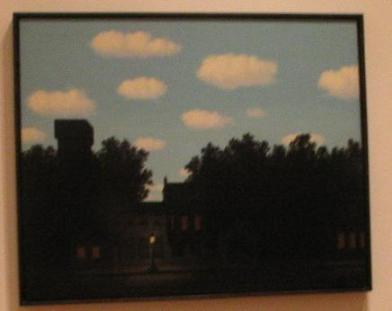

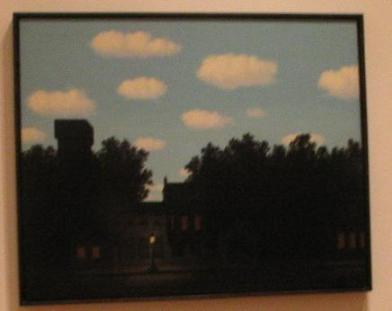

今回、奇妙なほど吸引力を感じたのは、このマルグリット作品の中にある「灯り」。青い空と白い雲は、まさしくマルグリット・ワールドにしか存在しない空だ。そしてその下は漆黒の夜の世界。空は真昼間なのに、地上は夜。現実にはありえない。これぞまさしく、不条理の世界。そしてその不条理な闇を人工の灯りがぼんやりと照らし出す。灯りに照らされた空間の描き方に、視覚的に惹かれた。

もちろん、不条理な闇の世界を照らすほんの少しの希望を、その灯りに見ることもできる。誰もいない夜を灯りは照らし続ける。この作品に漂う奇妙な不安感と灯りの暖かさが象徴するわずかな希望――それは、現代人の抱える心の問題とどこかでつながっているようでもある。

図版で見たほうがいいんじゃない? と思う画家もいる。

Mizumizuにとって、それはルソー。この人の色彩は実物を見ると、もうひとつ冴えない。いつも実物を見て、「あれ? こんなもの?」というある種の落胆を覚えるのだ。それはオルセーでも同じ。ただ、ルソーの発想は素晴らしいと思う。

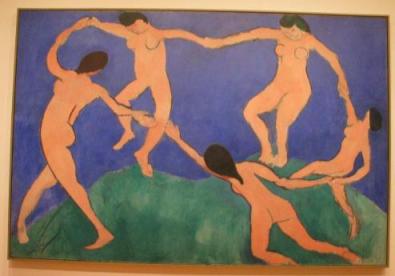

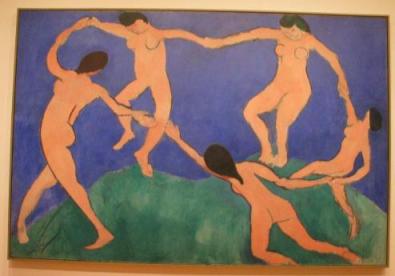

色彩といえば、マティス。

だが、実のところ、マティスだと思ってみるからいいと暗示をかけてるだけかも? と思うこともある。

この朱の世界も…

最初見たときは、海のような深さを色彩に感じる。そして、形態から解放されて自由に主張する色に、自分の心の何かも解放されたような歓びを味わう。何かしらの悦楽に触れて、「人生っていいものだよな」と思う瞬間に、この体験は似ている。

だが、見てるうちに、実はその色彩の海は、案外、遠浅なんじゃないかと思い始める。そして歓びも一瞬のものではないのかと。要するに、マティスの絵は、「飽きる」のだ。

ピカソは違う。

色彩感覚も形態感覚も図抜けている、それがピカソ。

このブロンズのヤギ君に会うと、「ああ、MoMAに来たんだ」と思う。いいよねぇ、この脚、この胴体、この首、この頭… どこからどう見ても生命力のあるヤギであり、しかもピカソという芸術家のフィルターを通したユーモラスなヤギであり、思わず撫でてあげたくなる(ちなみに、触ると怒られます)。

しかし、MoMAで「カネ払っても見たい」と思えるのは、時代的にはピカソまで。そのほかのモダンアートは、Mizumizuにはガラクタにしか見えない。

MoMAの新館が増築されて展示スペースが広がり、それにともなって入館料が一挙に8ドルも値上げされたのは、2005年のことらしい(ウィキペディアからの情報)。

展示スペースが増えたおかげで、否応なしに見せられるMoMAの(Mizumizuにとっては)ガラクタ・コレクションが増殖してしまった。集めてるほうはいいと思って集めてるんだろうから、それには文句はいわないが、だったら、すでに世界的に評価の確立した人気の絵画作品とは分けて入場料を設定し、あんたらの選んだ価値あるモダンアートにどんだけ人がカネ払って見るか、やってみるといい。

オブジェだかインスタレーションだか知らないが、こんなものをヨーロッパ近代の天才画家の作品と抱き合わせで見せて20ドルも取るのは、詐欺だと思う。人気映画に不人気映画を組み合わせて、高く売るDVDセットみたい。たいがいは人気作品が見たくて買うのだが、不人気作品は別に見たくないのに、買わないといけなくなるってヤツね。

MoMAに来る人だって、恐らくほとんどゴッホとかセザンヌとかピカソなんかを目当てに来るのであって、手間と時間と素材の無駄にしか思えないモダンアートのガラクタなんて、その間を歩かされるだけ労力の無駄。

今回MoMAで見た、Mizumizu特選「ベスト・オブ・ガラクタ」がコレ↓。

あまりに呆れ果てて、詳しく書くのも面倒なのだが、要は、倉庫の上のほうにダンボールか何かが雑然と置いてあるってフンイキ。この四角の物置きにはご丁寧にもその周囲を一回りできる細い通路が作ってあり、「何だろう?」と思った見学者が入ってきて、「うん? 上に何があるのかな?」と思いながら、四角にそった通路を歩く、というような目論見で作られたモノらしい。

一瞥して呆れるのか、素通りする人が多いのだが、たまに好奇心をもって迷い込む見学者もいる。だが単に四角にそって歩くだけだと気づいたとたん、きびすを返して出て行ってしまう。

こんなつまらない出し物に、どんだけ人件費をかけてるんでしょうか。四角い物置もきれいに塗装されているし、上に詰まれたダンボール(か何か知らないし、別に関心もないけど)の量も相当なもの。

この作品(?)の前に立っていた黒人の守衛さんが、太ったプロレスラーのような怖そうな人だったのだが、片耳にダイヤ風の光モノを散りばめたひし形のピアスをしていて、その輝きが黒い肌に映えて、非常に美しかった。およそお洒落とは関係なさそうなゴツい黒人のおじさんの片耳に輝いていたピアス――こっちのほうがMizumizuにとってはよっぽどアート。

MoMAの入館料の値上げのキッカケになった新館のオープン。その新館を設計したのは日本人。

当然、建築作品としても価値はあると思うのだ。

思うけどね…

この新館建築…

上野の国立博物館の法隆寺宝物館とおんなじに見えるワケ。設計者が同じだから、当然と言えば当然だけど。

でもって、MizumizuはMoMAの新館より法隆寺宝物館のほうが、建築作品としては、より優美で魅力的だと思っている。噴水越しに見る法隆寺宝物館の細い柱は、神秘的ですらある。MoMAの新館のほうが、「箱」感が強いし、もっと言えば、法隆寺宝物館の焼き直しバージョンのよう。横長の箱を正方形に近くして、ガラス面を増やして、多少屋根の位置を変えたかな、程度の焼き直し。

もちろん、こうした批判はすべて、個人的な価値観にもとづく印象論に過ぎないし、Mizumizuにとってはガラクタにしか見えないモダンアートに深く感動してる人も、もしかしたら100人に1人ぐらいはいるのかもれない。

だが、世界中の人が見たがる『星月夜』のような「玉」に交ぜて、内輪のプロだけで「玉」だと主張してる、多くの人にとっては「石」に過ぎないモノを一緒に展示し、古今東西の圧倒的コレクションを誇るメトロポリタン並みの入館料を取るなんて、商売として汚いと思うのだ。

上野の国立博物館のように、別々の入館料を設定して、見学者に「(アメリカ人の大好きな)選択の自由」を与えるか、全部抱き合わせで見せるなら、やはり12ドルぐらいの常識的な範囲に入館料を抑えるべき。

MoMAがこうやって吹っかけて、それでも人が入っているとなると、世界中の美術館の入館料の相場を押し上げることにもなりかねない。というか、実際、もうそうなっている。美術館はこのごろ、どこでもここでもやたら高い。

美術館というのは、基本的にはその土地の人たちのためのものなのに、あんまり入館料が高いと、おいそれと来れなくなる。そうすると見学者はいきおい、「せっかくここまで来たんだから、多少高くても一度ぐらい見るか」というおのぼりさん観光客に頼ることになる。

そもそもMoMAの理事会なんて浮世離れした大富豪の集まりのくせに、ビンボーなおのぼりさんから20ドルもふんだくるなんて、美術品を使った「貧困ビジネス」に近い。

金曜日の午後4時から8時までたった4時間だけ無料開放するいうのも、いかにも高すぎる入館料への批判をかわそうというビジネス上の戦略がミエミエ。無料だと人が殺到して、とても落ち着いて美術鑑賞などできない、丸1日無料でも人気美術館はそうだ。それが金曜日の夜たったの4時間となると? 行って確認するまでもないだろう。

作品と向き合うためには静かな時間が必要なのだ。あまりに混んだ美術館では、単に作品を確認することしかできない。確認と鑑賞は違うのだ。

隣の部屋からゴッホ作品が展示されている部屋に入ろうとした瞬間に、ゴッホの強烈な色彩が目に入って、未体験の感動を味わった。絵を見た瞬間に、この作品に取り組んでいるときのゴッホの内面にあったであろう、ある種の激しい渇望、不安に彩られた鋭利な狂気が、こちらにストレートに乗り移ってきたのだ。たかが絵を見て、こういう体験をするのは珍しいが、やはり絵画には芸術家のエネルギーが――本人はとっくに死んでしまっても――宿っている。

ある作品を見て、画家がこの絵を描かなければならなかった理由(わけ)が、ふいに聞こえることがある。間違いなく、それは「聞こえてくる」ものだ。そして、その理由(わけ)というのは多分にやむにやまれぬもので、しかも、必ずしも幸福なものではない。表現とか創作といったものは、呪われた行為なのだ。何も表現せず、何も創作せずに生きていけるのは、ある意味で幸せなこと。

今回はその『星月夜』との再会を楽しみにしていた。最初に見たときのようなインパクトはないかもしれない。以前なぜそれほど感動したのか、逆にいぶかしく思うかもしれない。今回は何も「聞こえない」かもしれない。だが、それはまたそれでいい。絵という触媒に触れて、自分の心にどういう反応が起こるのか、楽しみにしていたのだ。

だが…!

ない…!

捜しても捜しても見つからない。職員に聞いたら、なんと「ツアー中」だとのこと。

がっくり…!

案外こういうことは多い。その美術館の目玉作品を目当てに遠路はるばるやってきたら、貸出中でなかった、ということ。

そのかわり、すでに見たことのある作品から別の感慨を得ることができた。これもまた面白い体験。以前はそれほどいいと思わなかったものが、今はよく見える。明日はそれほどよくは見えないかもしれない。そうやって、自分の心境とともに、感動する絵画も変化する。

今回、奇妙なほど吸引力を感じたのは、このマルグリット作品の中にある「灯り」。青い空と白い雲は、まさしくマルグリット・ワールドにしか存在しない空だ。そしてその下は漆黒の夜の世界。空は真昼間なのに、地上は夜。現実にはありえない。これぞまさしく、不条理の世界。そしてその不条理な闇を人工の灯りがぼんやりと照らし出す。灯りに照らされた空間の描き方に、視覚的に惹かれた。

もちろん、不条理な闇の世界を照らすほんの少しの希望を、その灯りに見ることもできる。誰もいない夜を灯りは照らし続ける。この作品に漂う奇妙な不安感と灯りの暖かさが象徴するわずかな希望――それは、現代人の抱える心の問題とどこかでつながっているようでもある。

図版で見たほうがいいんじゃない? と思う画家もいる。

Mizumizuにとって、それはルソー。この人の色彩は実物を見ると、もうひとつ冴えない。いつも実物を見て、「あれ? こんなもの?」というある種の落胆を覚えるのだ。それはオルセーでも同じ。ただ、ルソーの発想は素晴らしいと思う。

色彩といえば、マティス。

だが、実のところ、マティスだと思ってみるからいいと暗示をかけてるだけかも? と思うこともある。

この朱の世界も…

最初見たときは、海のような深さを色彩に感じる。そして、形態から解放されて自由に主張する色に、自分の心の何かも解放されたような歓びを味わう。何かしらの悦楽に触れて、「人生っていいものだよな」と思う瞬間に、この体験は似ている。

だが、見てるうちに、実はその色彩の海は、案外、遠浅なんじゃないかと思い始める。そして歓びも一瞬のものではないのかと。要するに、マティスの絵は、「飽きる」のだ。

ピカソは違う。

色彩感覚も形態感覚も図抜けている、それがピカソ。

このブロンズのヤギ君に会うと、「ああ、MoMAに来たんだ」と思う。いいよねぇ、この脚、この胴体、この首、この頭… どこからどう見ても生命力のあるヤギであり、しかもピカソという芸術家のフィルターを通したユーモラスなヤギであり、思わず撫でてあげたくなる(ちなみに、触ると怒られます)。

しかし、MoMAで「カネ払っても見たい」と思えるのは、時代的にはピカソまで。そのほかのモダンアートは、Mizumizuにはガラクタにしか見えない。

MoMAの新館が増築されて展示スペースが広がり、それにともなって入館料が一挙に8ドルも値上げされたのは、2005年のことらしい(ウィキペディアからの情報)。

展示スペースが増えたおかげで、否応なしに見せられるMoMAの(Mizumizuにとっては)ガラクタ・コレクションが増殖してしまった。集めてるほうはいいと思って集めてるんだろうから、それには文句はいわないが、だったら、すでに世界的に評価の確立した人気の絵画作品とは分けて入場料を設定し、あんたらの選んだ価値あるモダンアートにどんだけ人がカネ払って見るか、やってみるといい。

オブジェだかインスタレーションだか知らないが、こんなものをヨーロッパ近代の天才画家の作品と抱き合わせで見せて20ドルも取るのは、詐欺だと思う。人気映画に不人気映画を組み合わせて、高く売るDVDセットみたい。たいがいは人気作品が見たくて買うのだが、不人気作品は別に見たくないのに、買わないといけなくなるってヤツね。

MoMAに来る人だって、恐らくほとんどゴッホとかセザンヌとかピカソなんかを目当てに来るのであって、手間と時間と素材の無駄にしか思えないモダンアートのガラクタなんて、その間を歩かされるだけ労力の無駄。

今回MoMAで見た、Mizumizu特選「ベスト・オブ・ガラクタ」がコレ↓。

あまりに呆れ果てて、詳しく書くのも面倒なのだが、要は、倉庫の上のほうにダンボールか何かが雑然と置いてあるってフンイキ。この四角の物置きにはご丁寧にもその周囲を一回りできる細い通路が作ってあり、「何だろう?」と思った見学者が入ってきて、「うん? 上に何があるのかな?」と思いながら、四角にそった通路を歩く、というような目論見で作られたモノらしい。

一瞥して呆れるのか、素通りする人が多いのだが、たまに好奇心をもって迷い込む見学者もいる。だが単に四角にそって歩くだけだと気づいたとたん、きびすを返して出て行ってしまう。

こんなつまらない出し物に、どんだけ人件費をかけてるんでしょうか。四角い物置もきれいに塗装されているし、上に詰まれたダンボール(か何か知らないし、別に関心もないけど)の量も相当なもの。

この作品(?)の前に立っていた黒人の守衛さんが、太ったプロレスラーのような怖そうな人だったのだが、片耳にダイヤ風の光モノを散りばめたひし形のピアスをしていて、その輝きが黒い肌に映えて、非常に美しかった。およそお洒落とは関係なさそうなゴツい黒人のおじさんの片耳に輝いていたピアス――こっちのほうがMizumizuにとってはよっぽどアート。

MoMAの入館料の値上げのキッカケになった新館のオープン。その新館を設計したのは日本人。

当然、建築作品としても価値はあると思うのだ。

思うけどね…

この新館建築…

上野の国立博物館の法隆寺宝物館とおんなじに見えるワケ。設計者が同じだから、当然と言えば当然だけど。

でもって、MizumizuはMoMAの新館より法隆寺宝物館のほうが、建築作品としては、より優美で魅力的だと思っている。噴水越しに見る法隆寺宝物館の細い柱は、神秘的ですらある。MoMAの新館のほうが、「箱」感が強いし、もっと言えば、法隆寺宝物館の焼き直しバージョンのよう。横長の箱を正方形に近くして、ガラス面を増やして、多少屋根の位置を変えたかな、程度の焼き直し。

もちろん、こうした批判はすべて、個人的な価値観にもとづく印象論に過ぎないし、Mizumizuにとってはガラクタにしか見えないモダンアートに深く感動してる人も、もしかしたら100人に1人ぐらいはいるのかもれない。

だが、世界中の人が見たがる『星月夜』のような「玉」に交ぜて、内輪のプロだけで「玉」だと主張してる、多くの人にとっては「石」に過ぎないモノを一緒に展示し、古今東西の圧倒的コレクションを誇るメトロポリタン並みの入館料を取るなんて、商売として汚いと思うのだ。

上野の国立博物館のように、別々の入館料を設定して、見学者に「(アメリカ人の大好きな)選択の自由」を与えるか、全部抱き合わせで見せるなら、やはり12ドルぐらいの常識的な範囲に入館料を抑えるべき。

MoMAがこうやって吹っかけて、それでも人が入っているとなると、世界中の美術館の入館料の相場を押し上げることにもなりかねない。というか、実際、もうそうなっている。美術館はこのごろ、どこでもここでもやたら高い。

美術館というのは、基本的にはその土地の人たちのためのものなのに、あんまり入館料が高いと、おいそれと来れなくなる。そうすると見学者はいきおい、「せっかくここまで来たんだから、多少高くても一度ぐらい見るか」というおのぼりさん観光客に頼ることになる。

そもそもMoMAの理事会なんて浮世離れした大富豪の集まりのくせに、ビンボーなおのぼりさんから20ドルもふんだくるなんて、美術品を使った「貧困ビジネス」に近い。

金曜日の午後4時から8時までたった4時間だけ無料開放するいうのも、いかにも高すぎる入館料への批判をかわそうというビジネス上の戦略がミエミエ。無料だと人が殺到して、とても落ち着いて美術鑑賞などできない、丸1日無料でも人気美術館はそうだ。それが金曜日の夜たったの4時間となると? 行って確認するまでもないだろう。

作品と向き合うためには静かな時間が必要なのだ。あまりに混んだ美術館では、単に作品を確認することしかできない。確認と鑑賞は違うのだ。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2009.06.30 12:55:33

[Travel(ハワイ・NY)] カテゴリの最新記事

-

やっと本格化? アメリカでのチップ廃止 2015.10.26

-

NY市内のホテルからJFK空港まで、65ドルの… 2009.07.01

-

カードレートはVISAよりJCBのがおトク? 2009.06.30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.