PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(496)魔法の言葉

(16)今野先生

(2)知っておきたい故事

(4)イマジン

(1729)ネイチャー

(257)報徳

(1475)報徳の精神と札幌農学校精神

(11)五日市先生

(36)健康・元気

(676)鎌倉殿の十三人

(56)マザーとマハトマ

(31)札幌農学校精神

(32)青山士

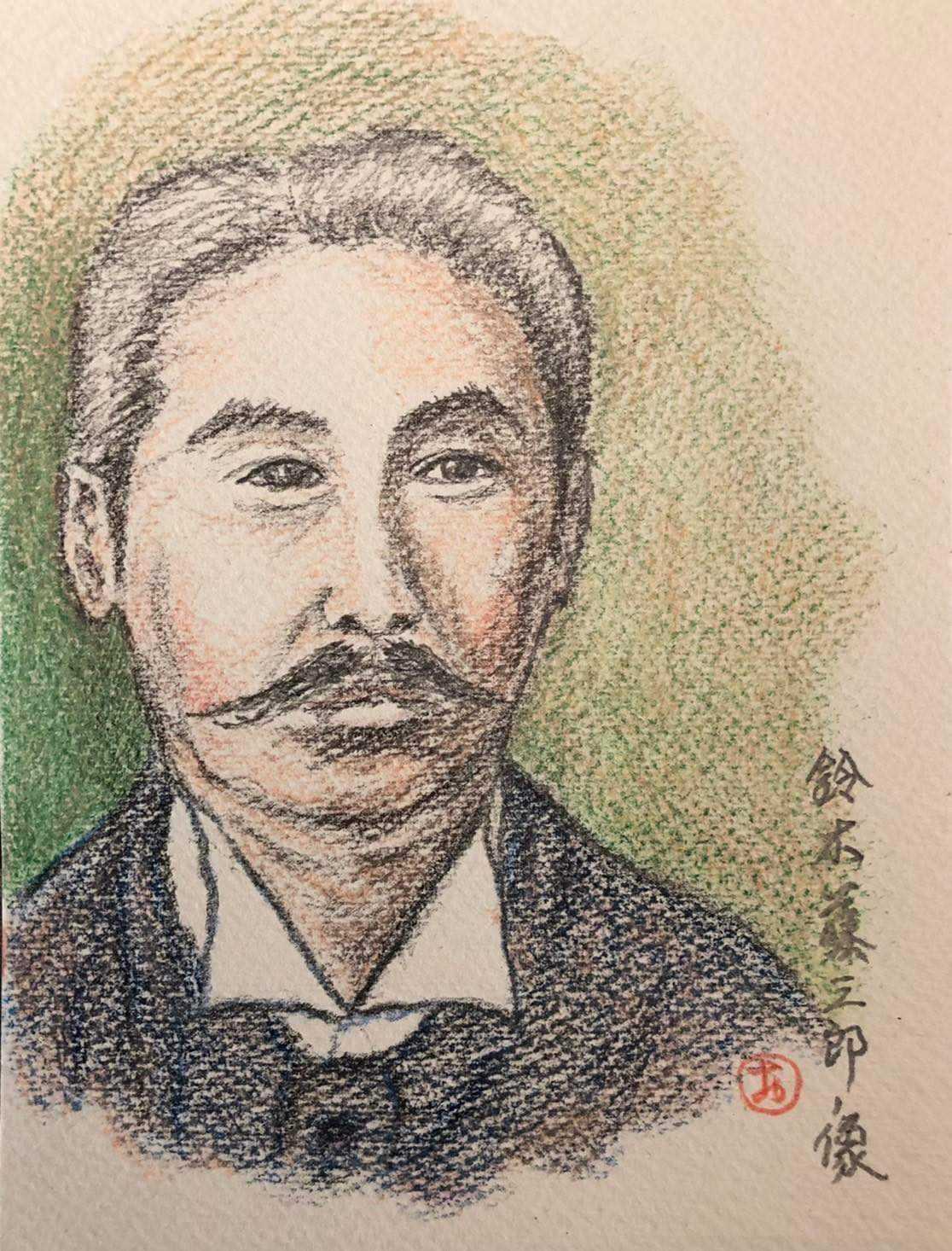

(7)鈴木藤三郎

(207)宮沢賢治

(3)技術者シリーズ

(35)帝国農家一致結合

(1)報徳記を読む

(551)広井勇

(55)牧野富太郎

(81)MLB(メジャー・リーグ・ベースボール)

(220)八田與一

(1)『現代語 安居院義道』出版クラウドファンディング

(91)ブギウギ

(11)光る君へ

(80)パリ・オリンピック

(67)「安居院庄七 50歳からの大冒険」出版に向けて

(4)CF 50歳から

(3)報徳の歌

(109)石破首相

(115)玉木氏

(30)坐禅

(294)安居院庄七と鷲山恭平

(246)W杯

(115)べらぼー

(44)大相撲

(40)USA

(203)朝ドラ

(79)遠州報徳

(28)文学

(43)怠れば廃る塾

(40)高校野球

(14)アン・シャーリー

(7)映画

(30)内村鑑三

(7)森 信三

(15)政治

(9)コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 鈴木藤三郎

台湾製糖発起人

「台湾製糖株式会社史」より抜粋 その3

第二章 当社の創立

第一節 当社創立の動機

第2節 創立発起人会と創立経過(76-92頁)

井上伯及び伊藤侯はまた華族、富豪間に於ける株式募集にも種々意を払われた。やがて総数2万株は宮内省始め、各株主によって引受けられ、証拠金(1株に付金5円)の払込も明治33年9月10日を以て結了した。第1回払込金は1株に付12円50銭即ち額面の4分の1、全徴収額25万円、取扱銀行は三井銀行本支店及び台湾銀行本支店としたが、払込期日たる明治33年10月20日までにこれを完了した。創立当時の株主は左記95名であった。

明治33年12月10日現在株主姓名表

株数 住所 姓 名

1,000株 東京 内蔵頭 1,500株 東京 三井物産合名会社

750株 台湾 陳和中 550株 東京 子爵吉川経健 500株 同 子爵林 友幸

500株 東京 原六郎 500株 同 田島信夫 500株 同 武智直道

500株 同 長尾三十郎 500株 同 上田安三郎 500株 同 益田孝

500株 大阪 藤田伝三郎 500株 東京 ロベルト ウオルカー アルウィン

500株 東京 鈴木藤三郎 500株 大阪 住友吉左衛門

400株 東京 侯爵細川護成 400株 東京 内山直吉 400株 同 熊谷良三

400株 同 末広常雄 300株 同 今村清之助 300株 同 吉川長三郎

300株 同 子爵相馬順胤 300株 同 中村清蔵 250株 台湾 王 雪農

200株 東京 石川栄昌 200株 横浜 渡邊福三郎 200株 東京 加藤正義

200株 東京 鍋島喜八郎 200株 同 山本達雄 200株 同 伯爵松浦詮

200株 愛知県 小栗富治郎 200株 横浜 安部幸兵衛 200株 東京 青田鋼三

200株 大阪 芦田順三郎 200株 東京 齋藤捨蔵 200株 同 志賀直温

150株 同 因藤成光 150株 同 田中平八 150株 同 田中銀之助

150株 横浜 増田増蔵 120株 東京 野呂世都 110株 同 鈴木嘉一郎

100株 同 子爵稲葉正縄 100株 同 磯村音介 100株 同 浜口吉右衛門

100株 同 子爵大久保忠一 100株 同 岡本貞烋 100株 同 岡村竹四郎

100株 台湾 賀田金三郎 100株 東京 田村利貞 100株 同 高木兼寛

100株 東京 高橋是清 100株 同 相馬永胤 100株 同 園田孝吉

100株 同 津田静一 100株 同 根津嘉一郎 100株 同 中上川彦次郎

100株 同 中尾十郎 100株 同 山本悌二郎 100株 同 松本直之

100株 長崎 松田源五郎 100株 大阪 藤本清兵衛 100株 東京 小林弥兵衛

100株 東京 阿部泰蔵 100株 同 佐野万次郎 100株 同 三野村利助

100株 同 三島通良 100株 同 渋沢栄一 50株 横浜 岩崎次三郎

50株 台湾 服部仁蔵 50株 東京 西尾純一 50株 同 加地匡郷

50株 同 中村政次郎 50株 同 内垣末吉 50株 山口県 矢島作郎

50株 横須賀 深井峯次郎 50株 静岡県 福川忠平 50株 東京 浅田正文

50株 同 朝吹常吉 30株 同 横山六左衛門 30株 同 武智キク

30株 静岡県 宮城仁平 20株 東京 八木俊一郎 20株 横浜 山田麟介

20株 長崎 松尾長太郎 20株 神戸 呉 大五郎 20株 東京 阿部久三郎

20株 同 望月久要 10株 同 池内聡一郎 10株 同 鳥羽権三郎

10株 同 村松卯三郎 10株 同 遠藤雄吉 10株 同 遠藤省三

10株 静岡県 縣 倍郎 計 2万株 95人

他方台湾総督府に対しては、明治33年6月30日付ヲ以て糖業御保護願を提出し、保護金の下付を願い出た。(87頁)

糖業御保護願

台湾ノ地タルヤ糖業ヲ以テ世界ニ有名ナリト雖モ従来斯業ノ幼稚ナル蔗農ニ於テ一甲少ナクトモ拾五万斤以上ノ収穫アルヘキ地ニ於テ僅々四五万斤内外ノ収穫ヲ得ルヲ以テ満足シ而シテ其収穫甘蔗、茎ハ天然ニ九十パーセント以上ノ汁液ヲ有スルニモ不拘之ヨリ搾取スル処ノ粗糖僅カニ四十パーセントニ過キス且其品質粗悪ニシテ精糖ノ原料ニ適セサルヨリ価格極メテ低廉而モ生産費ハ太甚尠少ナラス為メニ該島天恵ノ特産業モ萎靡トシテ振ハサルノ現態ニ在リ国民ノ挙テ遺憾トスル所ニ有之候就テハ我々有志者相謀リ台湾製糖株式会社ヲ設立シ別紙目論見書並仮定款ノ通最新ノ器械ヲ応用シ粗糖製造業ニ従事シ併セテ蔗農ノ改良ヲ企テ内ハ以テ内地ノ需要ヲ充タシ外ハ以テ海外ニ輸出ノ途ヲ啓キ国家ノ一大富源ヲ開発致度存候然ルニ本業ハ創始ニ属シ営業上種々ノ困難ニ遭着スヘキハ勿論最初ヨリ内地ノ工業ニ於ケルカ如ク相当ノ収利ヲ見ルコトハ到底期待スヘカラサル所ニ有之候ニ就テハ特ニ斯業ノ基礎ヲ鞏固ナラシムル為メ当会社設立ノ上ハ左ノ通リ御保護願上度即チ

一、明治参拾参年度ニ於テハ払込金弐拾万円迄ニ対シ保護金壱万弐千円也御下付被成下度事

一、明治参拾四年度ヨリ明治参拾八年度ニ於ル五ヶ年間ハ払込金中五拾万円迄ニ対し保護金参万円宛御下付被成下度事

右何卒特別ノ御詮議ヲ以テ御許可被成下度此段奉願上候也

明治参拾参年六月三十日

台湾製糖株式会社発起人(氏名略)

台湾総督 男爵 児玉源太郎殿

(台湾の地は糖業で世界に有名であるが従来この産業は幼稚なサトウキビ農業であって一甲あたり少くとも15万斤以上の収穫があるべき地で僅か4,5万斤内外の収穫を得ることに満足している。しかもその収穫したなサトウキビの茎は天然に9-%以上の汁液を有しているにもかかわらずこれから搾汁する粗糖はわずか40%に過ぎない。更にその品質は粗悪で精糖の原料に適しないため、価格は極めて低廉で、しかも生産費は少なくない。このため台湾という島の天恵の特産業も次第に衰頽し振わないのが現状であり、国民がこぞって残念とするところである。ついては我々有志者が相談して台湾製糖株式会社を設立し別紙の目論見書並びに仮定款の通り最新の器械を応用して粗糖製造業に従事し、あわせてサトウキビ農業の改良をくわだて、内には内地の需要を充たし、外には海外へ輸出する道を開き、国家の一大富源を開発いたしたい。しかしながら本業は始めて興すことから営業上種々の困難にあうことは勿論、最初から内地の工業におけるような相当の収益を見ることは到底期待できない所である。ついては特にこの産業の基礎を強固とするために当会社設立の上は次の通り御保護をお願いたします。すなわち

一、明治33年度においては払込金20万円までに対し保護金1万2千円を下付下されたきこと

一、明治34年度から明治38年度における5か年間は払込金中50万円までに対し保護金3万円まで下付下されたきこと

右なにとぞ特別の御詮議をもって御許可下されたく、この段願い上げたてまつります

明治33年6月30日

台湾製糖株式会社発起人(氏名略)

台湾総督 男爵 児玉源太郎殿)

右願書に対しては、同年9月6日付を以て、命令条項を付して第一年度分1万2千円分を下付せらるる旨左記の如き通達があった。

指令第1781号

台湾製糖株式会社発起人

田島信夫外6名

明治33年6月30日付台湾製糖株式会社補助金下付ノ請願ニ対シ明治33年度ニ於テ金壱万弐千円ヲ下付候條別紙命令書通心得ヘシ

明治三十三年九月六日

台湾総督 男爵 児玉源太郎 台湾総督之印

第一条 会社成立シ事業ニ着手シタルトキハ本年度内ニ於テ金壱万弐千円ノ補助金ヲ下付ス

第二条 左ニ掲クル事項ハ速ニ台湾総督ニ届出ツヘシ

一 定款ヲ制定シ及変更シタルトキハ其年月日及条項

二 目論見書ノ事業計画ヲ変更シタルトキハ其条項

三 役員ノ就任又ハ解任アルタルトキハ其氏名

第三条 会社成立ノ日ヨリ明治三十四年三月三十一日ニ至ル事業ノ功程及之ニ要シタル費用ノ決算書ハ同年四月中ニ台湾総督ニ報告スヘシ

第四条 台湾総督ハ随時吏員ヲ派シ事業ノ実況ヲ査察セシムルコトアルヘシ

第五条 台湾総督ハ本命令ノ外必要ト認ムルトキハ随時特殊ノ命令ヲ発スルコトアルヘシ

第六条 台湾総督ノ発シタル命令ニ違背シタルトキハ補助金ノ下付ヲ廃止シ又ハ減額シ若クハ既ニ下付シタル補助金ノ全部又ハ一部ノ返納ヲ命スルコトアルヘシ

創立準備が着々進行すると共に予ての決定に基き鈴木藤三郎氏は、工場建設地選定その他の要件取調のため、山本悌二郎氏を同伴、明治33年10月1日、新橋駅を出発し、3日神戸出帆、7日台北に到着、13日までに同地に滞在の上、総督初め諸官に面会して種々打合せをなし、同月14日基隆出帆、安平に上陸して16日台南到着、3日間同地に滞在の後、愈々実地踏査にとりかかった。初めは工場を麻豆付近に置く予定であったが、先づ高雄に出で、陳中和氏に面談した。陳氏は明治初年以来横浜に順和棧という店舗を開いて台湾糖を我が国に輸入していた台湾有数の糖商にて、後当社の大株主となった人である。次いで鳳山(現高雄州鳳山街)に至り、それより万丹、東港を経て、当時台南県中糖業地の南端に位する枋寮に到着した。当社は当時既に土地を所有し、自ら耕作する目論見を立てていたから、枋寮以北の諸所にある有望な大原野に就ては、特に注意して踏査検分した。即ち枋寮と石光見との間には蕃界に接して広漠たる原野があり、石光見より阿コウ街(現屏東市)付近にかけても亦大原野が横たわっている。この大原野を通過して阿里港に出で、下淡水渓を渡って手巾寮に至り、蕃薯寮を過ぎ、山を越えて関帝廟に出で、一先づ台南に帰着したが、この工程に費した日時は2週間に及んだ。それより更に北上して、大目降(現新化街)、曾文渓を経て、布袋嘴に至った。布袋庄は糖業地ではないが、既に内地人経営の塩田があり、本島人を使役しているから、「参考として一応視察の必要があらう」との児玉総督の注意もあったため、特にこの地を検分したのであった。それより塩水港に出で新営商に至り、軽便鉄道で台南に帰着した。この間11日を要し、前後を通じて24,5日間に亙る踏査に、一行の嘗めた苦心は実に容易ならざるものであった。

その踏査区域は、現在殆んど全部が当社の採取区域となっている台湾南部の糖業中心地帯である。その上、当時の石光見、阿コウ付近の大原野、即ち現在当社の阿コウ及び東港両製糖所区域たる万隆及び大●営その他の大農場付近を特に注意して検分している先見の明に対しては、吾々に驚きの眼を瞠(みは)らせるものがある。

以上の如き実地大調査を終へて、鈴木氏が帰京したのは明治33年12月2日であったが、山本悌二郎氏はなほ台湾に止り事業開始の準備を進めていた。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023.01.28 01:21:30

[鈴木藤三郎] カテゴリの最新記事

-

補註 「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 その… 2025.11.17

-

補註 「鈴木藤三郎伝」鈴木五郎著 その… 2025.11.16

-

「報徳産業革命の人 報徳社徒 鈴木藤三郎… 2025.11.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.