PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

テーマ: 日本各地の神社仏閣の御朱印(2610)

カテゴリ: 神社仏閣・御朱印

前回掲載した中村天満宮。

その社頭から東へ戻り、今回の目的地「素盞男神社」へは県道190号線を左折、350㍍程北上した先の交差点を右折した50㍍先の左に素盞男神社は鎮座します。

その社頭から東へ戻り、今回の目的地「素盞男神社」へは県道190号線を左折、350㍍程北上した先の交差点を右折した50㍍先の左に素盞男神社は鎮座します。

上はいつもの明治31年・ほゞ現在の地図に鎮座地を落としたもの。

今回の移動ルートは地下鉄本陣駅からスタートし、ほゞ三角形を描きながら再び本陣駅に戻る計画で、随分ゴールも近づいてきました。

中村天満宮から徒歩での移動時間は約7分程、車の場合は社頭横に参拝者駐車場も確保されています。

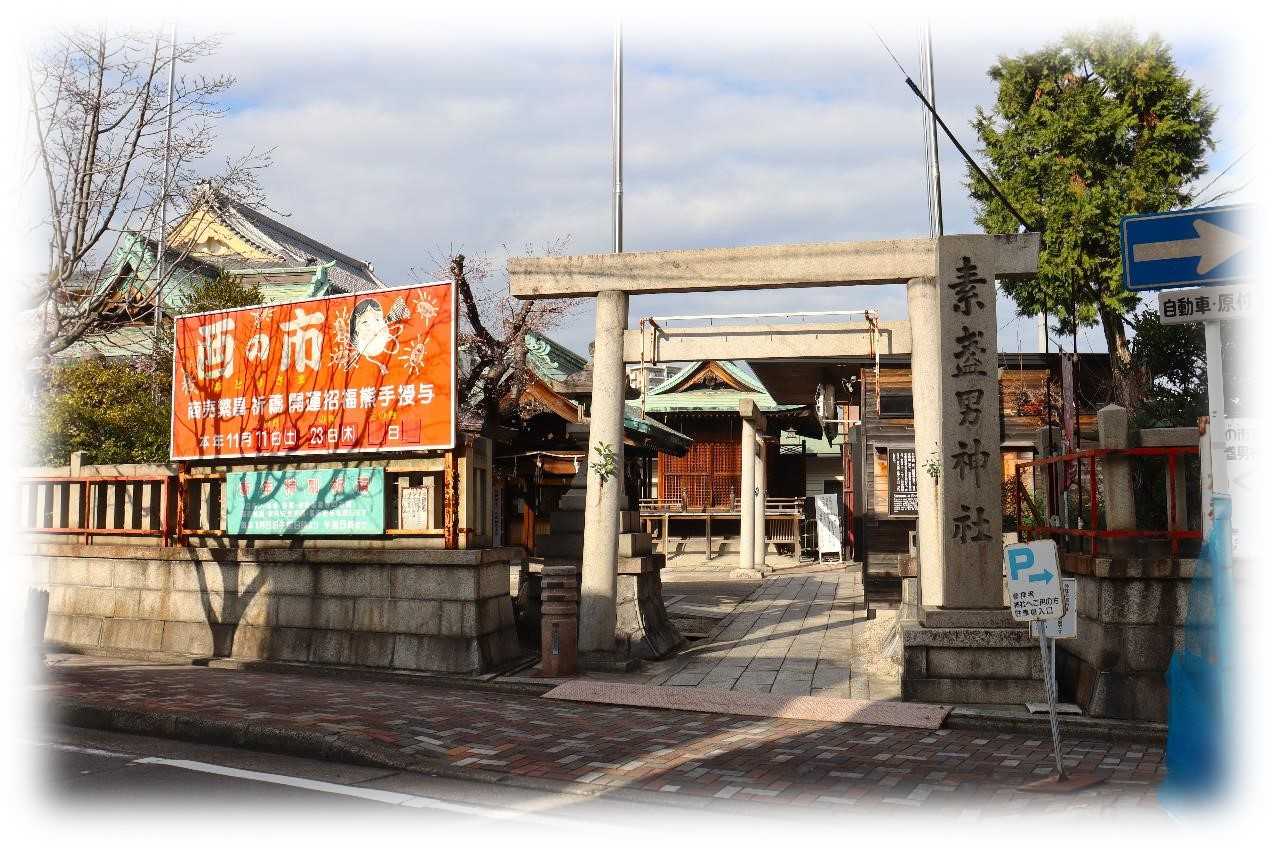

素盞男神社社頭。

南向きに右の鳥居と社標を構えた参道と左側に脇参道の二つがある。

境内には拝殿・幣殿・本殿を始め神楽殿・授与所・社務所があり、市街地の神社と考えると広い社地を持っている。

縁起物の熊手を買い求める人で賑わう酉の市が開かれる神社。

同じような市の初えびすと混同されそうですが、酉の市は日本武尊や鷲妙見菩薩に所縁のある社寺などで開かれる市で、えべっさんを祀る社寺で開かれる市が初えびすで、何れも商売繫盛を願い行われ、個人的に身近な存在なのは酉の市なら大須酉の市、初えびすなら熱田神宮。

ここ素盞男神社で酉の市が開かれる様になったのは意外に新しく、昭和に入ってからの事。

そこには大正12年(1923)、現在の大須にあった「旭遊郭」がこちらに移され、栄華を誇った「中村遊郭」の盛衰と少なからず関わっている。

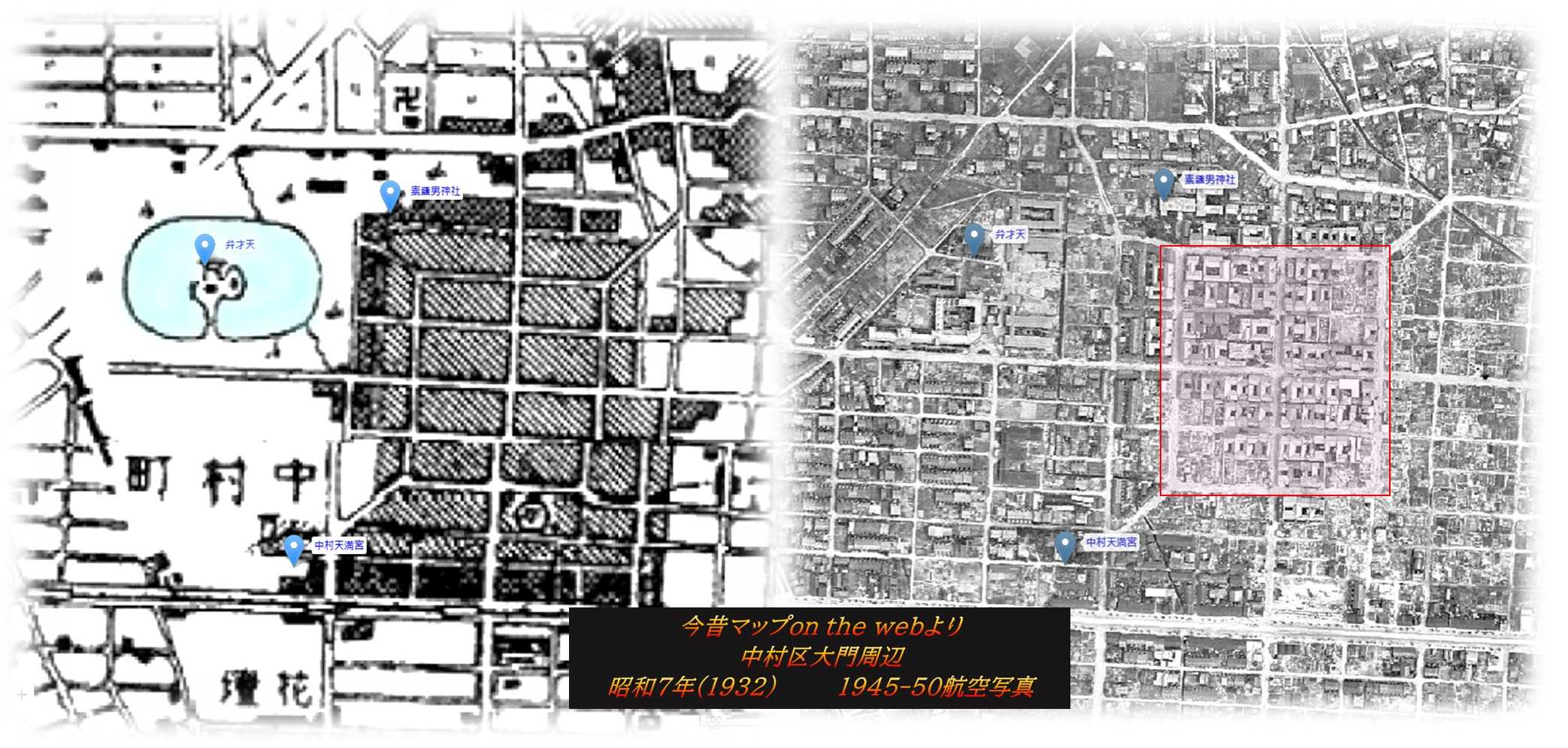

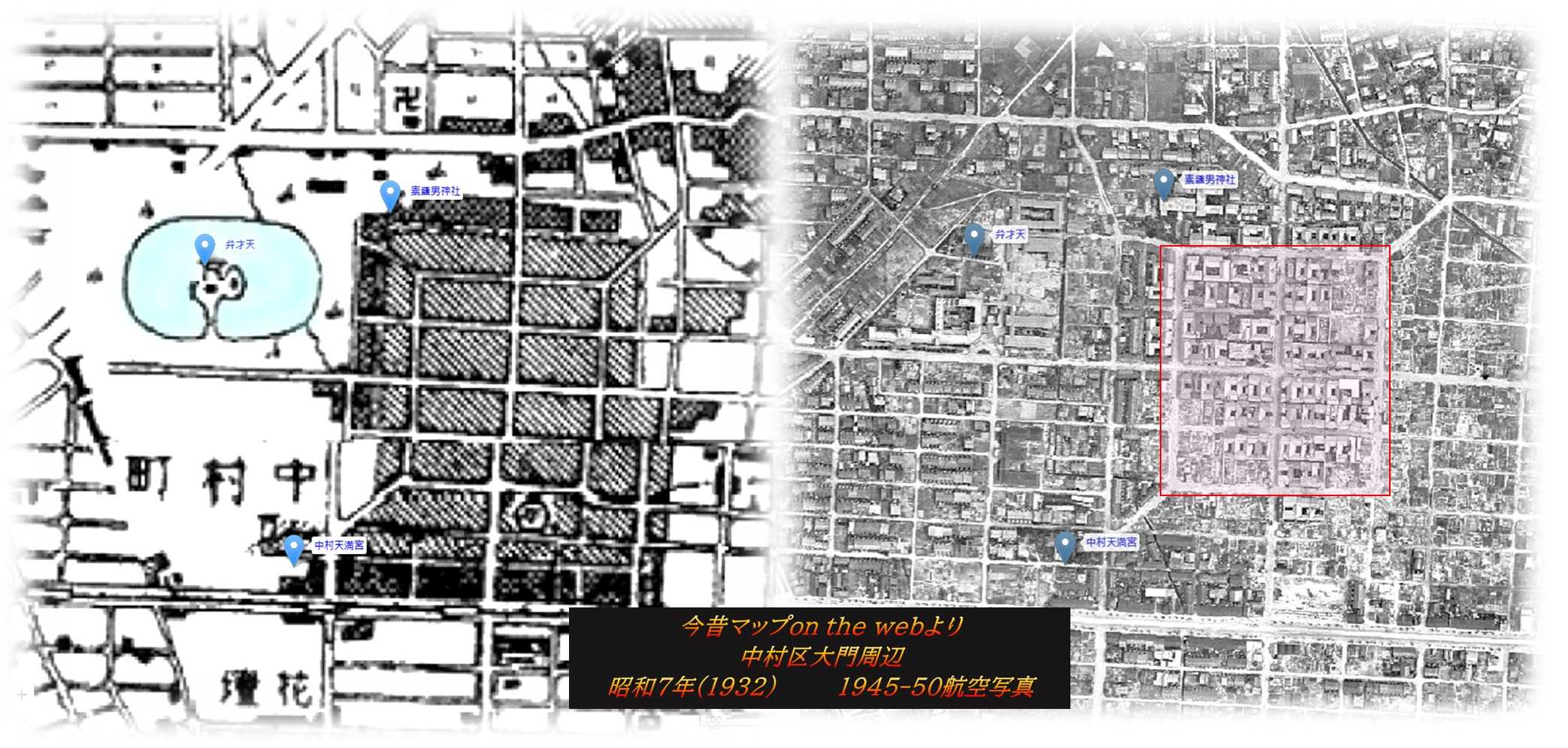

上は左が昭和7年当時の地図上の中村遊郭で右が昭和20年後の航空写真から中村遊郭を見る。

左の地図には湿潤な土地に遊郭を作るため、土が採り出されて出来た遊里ヶ池と遊女たちの鎮魂の為

祀られた弁天さまの姿がある。(遊里ヶ池は後に埋め立てられ中村日赤病院となり、祠は病院敷地内の片隅に今もひっそりと祀られている)

遊郭は戦後も名楽園と名をかえ存続したが、売春禁止法(昭和31年発布)と共に衰退化、形態を変えていき、現在は住宅やスーパーのある街並みにソープランドが集まっている地域でもある。

嘗ては活気のあったこの地に賑わいを取り戻すため、昭和24年(1949)酉の市が開かれる様になった。

素盞男神社の創建の背景は、尾張藩9代藩主徳川宗睦(1733~1799)により、当時城下で蔓延した流行病や禍を鎮めるため

天王社や秋葉社を祀ることを奨励したされ、安永3年(1774)千種区内山町に素盞男社として勧請されたのが始まり。

素盞男神社社頭。

南向きに右の鳥居と社標を構えた参道と左側に脇参道の二つがある。

境内には拝殿・幣殿・本殿を始め神楽殿・授与所・社務所があり、市街地の神社と考えると広い社地を持っている。

縁起物の熊手を買い求める人で賑わう酉の市が開かれる神社。

同じような市の初えびすと混同されそうですが、酉の市は日本武尊や鷲妙見菩薩に所縁のある社寺などで開かれる市で、えべっさんを祀る社寺で開かれる市が初えびすで、何れも商売繫盛を願い行われ、個人的に身近な存在なのは酉の市なら大須酉の市、初えびすなら熱田神宮。

ここ素盞男神社で酉の市が開かれる様になったのは意外に新しく、昭和に入ってからの事。

そこには大正12年(1923)、現在の大須にあった「旭遊郭」がこちらに移され、栄華を誇った「中村遊郭」の盛衰と少なからず関わっている。

上は左が昭和7年当時の地図上の中村遊郭で右が昭和20年後の航空写真から中村遊郭を見る。

左の地図には湿潤な土地に遊郭を作るため、土が採り出されて出来た遊里ヶ池と遊女たちの鎮魂の為

祀られた弁天さまの姿がある。(遊里ヶ池は後に埋め立てられ中村日赤病院となり、祠は病院敷地内の片隅に今もひっそりと祀られている)

遊郭は戦後も名楽園と名をかえ存続したが、売春禁止法(昭和31年発布)と共に衰退化、形態を変えていき、現在は住宅やスーパーのある街並みにソープランドが集まっている地域でもある。

嘗ては活気のあったこの地に賑わいを取り戻すため、昭和24年(1949)酉の市が開かれる様になった。

素盞男神社の創建の背景は、尾張藩9代藩主徳川宗睦(1733~1799)により、当時城下で蔓延した流行病や禍を鎮めるため

天王社や秋葉社を祀ることを奨励したされ、安永3年(1774)千種区内山町に素盞男社として勧請されたのが始まり。

その後の昭和8年(1993)に中村遊郭の北西にあたる当地に遷座した、当所から現在のような規模ではなく、現在の社殿が整ったのは昭和12年(1997)になってからの事。

素盞男神社はある意味、戦前・戦後を中村遊郭と盛衰とこの地の移り変わりの見て来た神社でもある。

境内には華やかだった時代の郭内楼名が刻まれた寄進物があり、当時を知ることができる。

地史に目を通すが素盞男神社について言及する記述には巡り合えず、中村区の素盞男神社解説によれば以下のようなものでした。

「素盞男尊を祭神として、安永3年(1774年)に創建され、昭和8年に当地に遷座されました。

商売繁昌、家内安全を祈願する11月の祭事酉の市(おとりさま)は開運の熊手、福招きの箕、宝船などを求める参拝者で深夜から賑います。

また、7月の例祭では茅の輪(輪くぐり)が行われます」

とあった。

素盞男神社はある意味、戦前・戦後を中村遊郭と盛衰とこの地の移り変わりの見て来た神社でもある。

境内には華やかだった時代の郭内楼名が刻まれた寄進物があり、当時を知ることができる。

地史に目を通すが素盞男神社について言及する記述には巡り合えず、中村区の素盞男神社解説によれば以下のようなものでした。

「素盞男尊を祭神として、安永3年(1774年)に創建され、昭和8年に当地に遷座されました。

商売繁昌、家内安全を祈願する11月の祭事酉の市(おとりさま)は開運の熊手、福招きの箕、宝船などを求める参拝者で深夜から賑います。

また、7月の例祭では茅の輪(輪くぐり)が行われます」

とあった。

社頭から境内の眺め。

今年の一の酉は11月11日、二の酉は11月23日に行われる。

鳥居の先に見えているのは神楽殿。

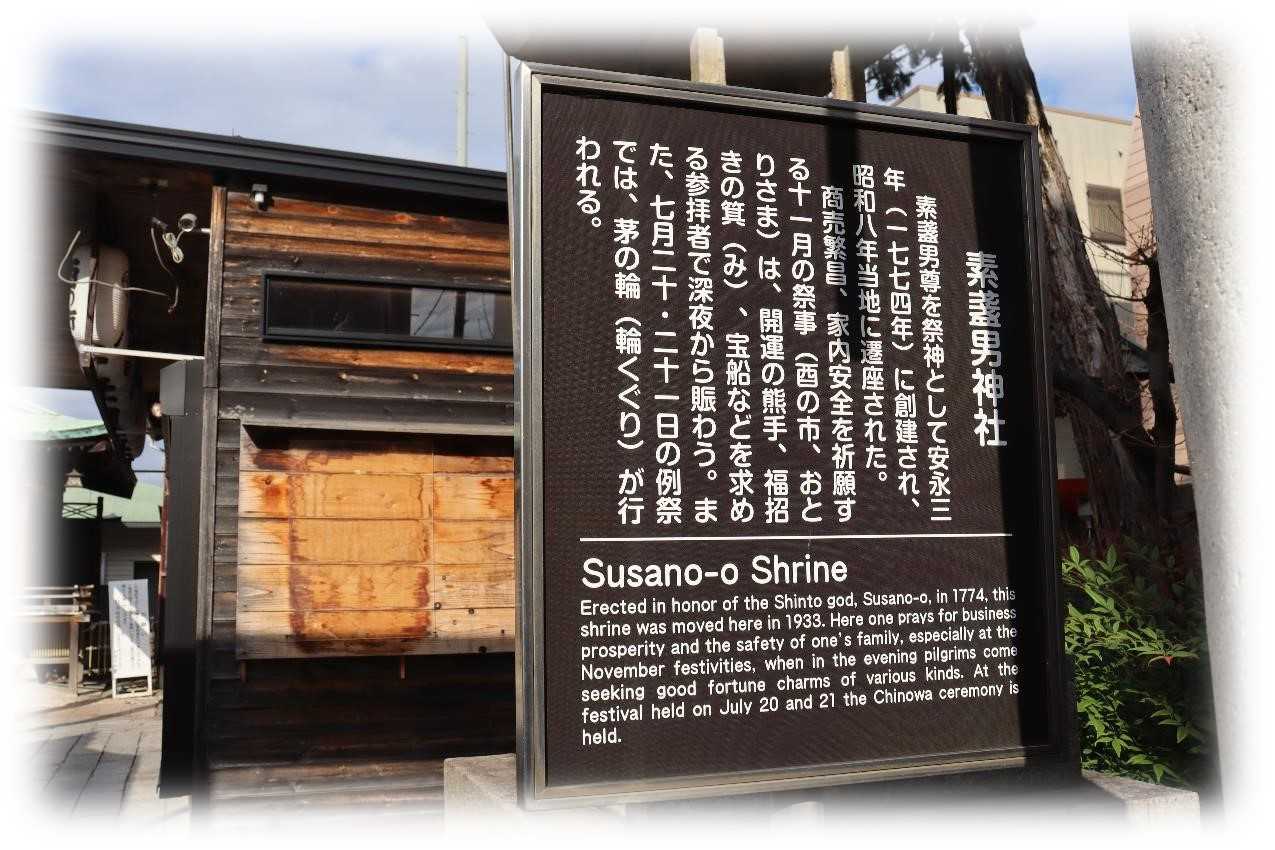

境内の素盞男神社解説。

「素盞男尊を祭神として安永三年(1774)に創建され、昭和八年当地に遷座された。

商売繁昌、家内安全を祈願する11月の祭事(酉の市、おとりさま)は、開運の熊手、福招きの箕(み)、宝船などを求める参拝客で深夜から賑わう。

また、7月20・21日の例祭では、茅の輪(輪くぐり)が行われる。

また、7月20・21日の例祭では、茅の輪(輪くぐり)が行われる。

境内に入った左の手水鉢、寄進されたのは大正13年(1924)とあり、遷座前に寄進されたもの。

境内のニノ鳥居。

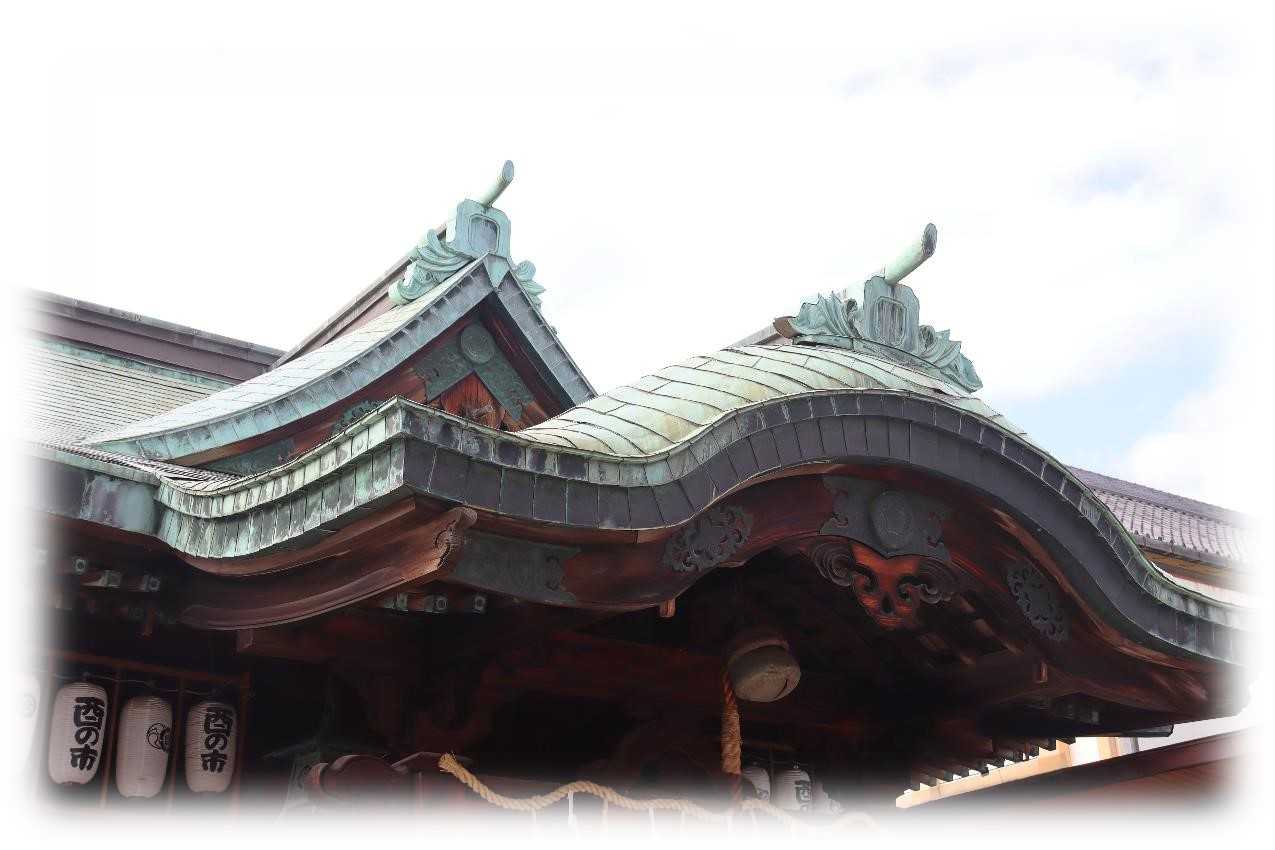

右から神楽殿・授与所・社務所とあり、拝殿は銅葺入母屋造りの平入で千鳥破風、唐破風向拝を持つもので、拝殿手前を狛犬が守護する。

授与所が無人の場合に御朱印を頂くには、拝殿右から社務所に向かってください。

寄進年未確認の狛犬、容姿から見るとさほど古いものではなさそう。

千鳥破風と唐破風向拝の連なり。

軒下の提灯には左三つ巴と木瓜の紋が入る。

虹梁の蟇股は木瓜紋が施されたもの。

素盞男神社本殿。

本殿は5本の鰹木と外削ぎの千木が施された神明造り。

本殿域の左に大鳥神社があるが幣殿の翼殿の陰になり全容は見られない、神社外側から見ると5本の鰹木と外削ぎの千木がつく切妻妻入りの社殿のように見える。

拝殿向かって左手の摂社。

撫で牛の先に「秋葉社」「天神社」「稲荷社」の三社相殿が建てられています。

撫で牛の先にバランスのいい小さな狛犬が相殿を守護する。

この左奥を進むと大鳥神社の一部が見られるが、拝所がないので拝殿から拝むことになる。

境内から眺める社殿全景。

桁行三間梁間三間の木造拝殿に切妻幣殿と翼殿が一体になった複雑な屋根をもつ堂々としたもの。

訪れたのは1月9日、境内には早咲きの桜が咲き誇っていた。

社地南側から見る社殿。

こうして見ると大鳥神社や本殿を眺めることができる。

素盞男神社

創建 / 安永3年(1774)、昭和8年(1993)千種区内山町より遷座

祭神 / 素盞男尊、迦具土尊

所在地 / 名古屋市中村区日吉町18

参拝日 / 2024/01/09

中村天満宮から素盞男神社 / 社頭から東へ、県道190号線を左折、350㍍先交差点右折、50㍍先左鎮座

徒歩移動時間 約7分

公共交通機関 / 地下鉄東山線中村日赤駅から 東へ5分

関連記事 /

・ 中村天満宮

・ 竹橋町 不明社

・ 稲穂社

・ 椿 神明社

・ 水野神社

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[神社仏閣・御朱印] カテゴリの最新記事

-

太閤山 常泉寺 (豊臣秀吉公誕生地) 2024.12.09

-

正悦山 妙行寺(加藤清正公誕生地) 2024.12.08

-

かつての遊里ヶ池に鎮座する弁財天 2024.12.05

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.