全2309件 (2309件中 1-50件目)

-

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 63番札所 補陀落山 大善院

62番札所・洞雲寺から次の63番札所・大善院へは、北へ約1.7km。途中、「世界のタイル博物館」の前を通り、県道34号線を右折して200mほど進み、奥条6丁目の信号を左に入った丘陵地に鎮座しています。移動時間は約25分、道のりはほぼ平坦ですが、緩やかなアップダウンがあります。常滑市奥条地区の道筋の突き当りに大善院が見えてきます。63番札所・補陀落山 大善院の全景。車で訪れても左側に駐車場があり、ありがたい。4年前に訪れて以来、こちらに参るのは2回目、前回の様子は過去記事にリンクを貼っておきます。正面には大善院のシンボル「イブキ」が、今もそびえ立っています。大善院境内に続く石段、石柱門には山号と院号が刻まれています。正面の大善院本堂。4年前と比較しても老朽化は進んでいるようで、瓦葺の方形造りとみられますが、ブルーシートに覆われ痛々しい姿を見せている。本堂の戸は閉じられており堂内の様子はみることができなかったが、本尊の11面観音像は2026年3月15日に御開帳されるようです。『由緒大善院の歴史は、天武天皇の時代、常滑村の南部、御嶽山一帯に七堂伽藍三百坊の僧院が創建されたことにさかのぼります。その後、坊がしだいに荒廃したことを嘆いた養春上人が、一坊の本尊十一面観世音菩薩を拝し、観音様の浄土にふさわしいこの地に御像を移したのが始まりです。室町時代の文明元年(1469)には、常滑城初代城主水野忠綱公が、大善院を本坊とする六坊を再建。その子息で、出家した興覚法印が中興開山第一世として寺院復興の基盤を築きました。境内に大きく枝を広げ、緑の陰で御堂を包むイブキの木は、この時に植えられたものといわれています。明応3年(1494)には、本院が常滑城の鬼門に当たることから中の宮牛頭天王が寺内に奉祀され、今も鎮守となっています。』本堂左の「四国八十八箇所御砂踏霊場」。ここから本堂裏手にかけて各札所の石仏が安置されています。本堂西側「冬花庵観音堂」。寂れた印象のある大善院の中にあって「冬花庵観音堂」は目立つ存在です。京都の日本画家「橋本関雪」の宝塚の旧別邸のアトリエを移築したものという。その左に境内より更に高台に続く石段が伸びています。今回は参拝していませんが「常滑大善院総鎮守 中の宮」に続きます。大善院のイブキ。樹齢600年を超えるとされ、県の天然記念物に指定されています。一時は樹勢が衰え、根接ぎや土壌改良により回復し現在の姿を取り戻したようです。本堂右の大師堂と小さな祠は厄除大師。厄除大師。大師堂内。五鈷杵の先の堂内は4年を経て、更に作品が増えているようです。正面に弘法大師像、後方の厨子の中に本尊の十一面観音、脇侍の不動明王、毘沙門天の三尊を祀ります。600年を経て、今も樹勢は衰えていない。その下の手水舎と石仏群。不明社と亀も健在だ。イブキ解説と不明社。前回訪れた時に気に留めなかったのか、常滑焼の地蔵が安置されていた。いつ訪れても変わらないことは嬉しいものですが、大善院は変わってもらいたい寺のひとつです。じゅうらくの だいぜんいんもうできて ほとけのりやく うくるうれしさ後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 63番札所 補陀落山 大善院宗派 / 真言宗創建 / 不明(文明元年再建)開山 / 興覚法印開基 / 養春上人本尊 / 十一面観世音菩薩札所 / 知多四国八十八箇所63番、所在地 / 常滑市奥条5-20洞雲寺から大善院 / 洞雲寺から北に向かい1.7km、約25分。参拝日 / 2025/10/21関連記事・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札所 金鈴山 曹源寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札所金光山 來應寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 行者神變大菩薩・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 59番札所 萬年山 玉泉寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 60番札所 大光山 安楽寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 尾張多賀神社・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 61番札所 御嶽山 高讃寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 62番札所 御嶽山 洞雲寺過去記事・知多四国六十三番札所 『補陀洛山 大善院』

2025.11.29

コメント(0)

-

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 62番札所 御嶽山 洞雲寺

前回は61番札所御嶽山 高讃寺を掲載しました。今回は62番札所 御嶽山 洞雲寺を訪れます。道は高讃寺前の国道247号線を渡り、車一台がやっと通れる細い路地を西に進んでいきます。高讃寺から西に350mほど、七社神社を右手に眺め進んでいきます。七社神社は過去に訪れた事があり、過去記事のリンクと常滑市誌を調べていた際、七社神社の記載を目にしたので内容を掲載します。「七社神社(西阿野、旧村社)。創建年は不詳。往古の西阿野には七戸の家があり、其々一神を祀っていたものを、一カ所に合わせて七社神社としたのがはじまり。文禄4年(1595)に再建されている。徇行記には「庄屋書状に七社大明神社内、天王社、山神社あり、三社共に勧請年は不詳。文禄4年再建の棟札あり」と記され、旧西阿野村の氏神である。」石段を上りきった境内に流造の本殿と複数の境内社が祀られています。ここから洞雲寺までは約1.1km、15分程です。常滑市井戸田町の洞雲寺寺叢。門前は左に進んだ右側に石柱門を構えています。門前から境内の眺め。洞雲寺伽藍。中央の本堂と右手の庫裏、本堂南側の高台の観音堂が主なもの。境内には稲荷大明神、役行者、地蔵堂、庚申様(青面金剛明王像)等が安置されています。本尊阿弥陀如来坐像の解説、過去に訪れた際はこの解説を割愛していたようなので、改めて内容を記載します。『木造阿弥陀如来坐像。市指定有形文化財(彫刻)(昭和44年4月1日指定)。本像は、御嶽山洞雲寺の寺宝。衲衣を着けて定印を結び、結跏趺坐する高さ87・3cmの阿弥陀如来像。材質は緻密で光沢がよいカヤ材を用い、一木造と呼ばれる技法で造られています。この一木造とは体部(頭部、胴部)のみが「一木」、腕、脚などは「別材」で構築されているものも含んでおり、本像は体部、膝部の二材からなっている。また、頭部は、肉髻相を表し、螺髪を掘り出している。眼は彫眼となっていますが、眼鼻などを削り修復した痕跡が見られることから、当初は漆箔仕上げであったと推測されるが、現在は黒漆塗り。特徴としては、表情がやさしく整えられ、胸の位置が高く、腹部の線を二重に刻み突出させた腹には立体感を感じさせる。また、肉髻が地髪と明確に区分されていない、耳朶が貫通していない、かすかに鎬のある翻波風(衣の襞の表現)の衣文などから十世紀の彫刻に通じる要素が認められ、このことから本作の制作年代は平安時代の頃と推測されます。』洞雲寺本堂。軒先の反りが美しい寄棟瓦葺の建物は以前訪れた時と変わらぬものです。常滑市誌では洞雲寺を以下のように纏めています。『徇行記に「洞雲寺・・・在樽水村、号御嶽山、浄土宗」「此寺は弘治元卯年創建す、開山僧は元亀三甲年八月遷化なり、境内に観音堂あり」と記されているように、弘治元年(1555)に創建された。本尊は阿弥陀如来である」と纏めていた。本尊の阿弥陀如来坐像。本堂向かいの高みに観音堂が建てられています。石段両脇の地蔵堂、庚申様。石段の先の観音堂。入母屋瓦葺の建物で拝所となる外陣と内陣に分かれています。それにしても以前撮った写真と、代わり映えしない所は進歩がない。稲荷大明神や役行者が祀られています。62番札所観音堂正面全景。外陣の格子天井は千社札で埋め尽くされている。中には新しいものもみえます、直に貼るところは見たことないが、寺は許しているのだろうか。内陣。左から弘法大師像、中央に聖観世音菩薩、右側に薬師如来像が安置されています。聖観世音菩薩は33年毎に御開帳されるそうで、前回は2019年に御開帳されたそうです。歳を数えても、次の御開帳が見られるとは思えないか。東浦 日間賀 志のじまは 西うらに 大師の垂水 ありがたくうく次の札所は、ここから1.8km北の常滑市奥条に鎮座する63番札大善院です。後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 62番札所 御嶽山 洞雲寺宗派 / 西山浄土宗創建 / 1555年(弘治元年)開基 / 善海法師本尊 / 阿弥陀如来坐像札所 / 知多四国八十八箇所六十二番、知多西国三十三所霊場十三番、法然上人知多二十五霊場十二番所在地 / 常滑市井戸田町2-37高讃寺から洞雲寺 / 高讃寺から国道247号線を渡り、西に向かい1.4km、約20分。参拝日 / 2025/10/21関連記事・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札所 金鈴山 曹源寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札所金光山 來應寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 行者神變大菩薩・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 59番札所 萬年山 玉泉寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 60番札所 大光山 安楽寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 尾張多賀神社・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 61番札所 御嶽山 高讃寺過去記事・「七社神社」常滑市西阿野半月・知多四国八十八箇所六十二番「洞雲寺」

2025.11.28

コメント(0)

-

「新車の装備、見落としていませんか?スペアタイヤとジャッキの話」

近年の新車にはスペアタイヤが付属せず、代わりにパンク修理キットが搭載されるケースが増えています。燃費改善や軽量化、スペース効率、さらには「資源の有効活用」という名目でメーカーが合理化を進めていることは理解できます。しかし、消費者にとっては「想定外の出費」や「不便さ」につながる場面も少なくありません。スペアタイヤ廃止の背景車体の軽量化による燃費改善荷室スペースの確保(特にSUVやEV)製造コスト削減資源の有効活用:多くの車ではスペアタイヤが一度も使われないまま廃車時に処分されるため、「新品同様のタイヤが大量に廃棄される」という資源ロスを減らす狙いもあるメーカーはこうした合理化を「環境負荷低減」として説明しています。体験談 ― スペアタイヤのありがたみ私自身、以前四駆で山岳走行をしていた際にタイヤがバーストしたことがありました。山奥でのトラブルはロードサービスを呼ぶことも難しく、電波も届かない状況でした。その時、車に積んでいたスペアタイヤとジャッキのお陰で交換ができ、無事に戻ることができました。あの経験から、スペアタイヤやジャッキは「使わないまま廃棄される資源」と言われる一方で、いざという時には必須の装備です。購入時体験談 ― ジャッキ購入の現実今回新車を購入した際、セールスマンからは「山でパンクしたら応急セットがあります。バーストしたらロードサービスで対応してください」と説明されました。また、私はこれまで自分でタイヤ交換をしてきて、今回も同様に管理するつもりと商談の際に意向を伝えていました。ところが、ジャッキがオプション装備であることは全く説明されていなかったのです。カタログには派手な装備の写真は大きく載っているのに、こうした基本的な内容は目立たず、虫眼鏡で探さないと分からないような扱いです。結局、従来のだるまジャッキは大きすぎ、今回冬タイヤに履き替える為パンタグラフジャッキをwebで購入しました。因みにメーカー純正ジャッキは約5,000円、ネットで探すと2,800円程度で入手できました。この価格差は「メーカーが基本装備を省略し、過剰な贅沢装備を誇る代わりに、必要なら純正品を買わせる」という構図を感じさせます。・・・こんな事なら軽から外しておけば良かった。ジャッキの本来の役割ジャッキはパンク対応だけに必要なツールではありません。季節ごとのタイヤ交換雪道でのチェーン装着足回りの簡易点検脱輪やスタック時の車体持ち上げDIYの重量物の上げ下げなどジャッキは緊急時や日常整備の両面で欠かせない基本ツールです。それを「パンク修理キットの付属品」としてしか見ていないメーカーの姿勢は、消費者の実生活を軽視しているように感じられます。また、メーカーによりパンク修理キットにジャッキが含まれたり、そうでない場合もあり統一されていないのが現状です。例トヨタシエンタ(オプション)、スズキハスラー(付属)ドライバー意識の変化近年はタイヤ交換やチェーン装着を自分で行わず、ロードサービスに依存する人が増えています。「車は乗るだけの製品」という意識が広がり、メーカーもそれを前提に装備を削減しているのが現状です。しかし、山奥や電波の届かない場所でトラブルが起きた場合、修理キットだけでは対応できず、大きな不便や行動の制約をユーザーに強いている部分があります。締めくくり ― 改善要求スペアタイヤやジャッキの装備は、単なる「馬力や燃費の話」とは違い、緊急時の対応や消費者の利便性に直結する装備です。したがって、国やメーカーには次の改善が求められます。販売時にスペアタイヤ・ジャッキ・修理キットの装備状況を必ず説明、引き渡しの際に説明のチェックを徹底する。消費者が用途に応じ、選択できる仕組みの整備(オプション設定や明示的な選択肢)合理化と環境配慮の名の下で消費者の安心が犠牲にならないよう、国とメーカーは制度設計を見直すべきです。併せて書き加えるならば、邪魔で死角の増えるドアミラーに対し、オプションでフェンダーミラーの選択肢も与えて欲しい気持ちは以前から持っています。まあ、これが最後の車なので次はないだろうが

2025.11.27

コメント(0)

-

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 61番札所 御嶽山 高讃寺

前回掲載した尾張多賀神社。社頭の前の多賀神社西交差点を右に進み国道247号線を北に向かい61番札所 御嶽山 高讃寺を目指します。ほぼ直線のルートですが、微妙にアップダウンが続く2km越える道のりです。多賀神社西交差点から200mほど先の川面で見かけた光景。多賀神社では沢山の蟹のモニュメントがありましたが、ここの川面には数えきれないほどの亀が群れをなしていました。外来種の亀ですが、ここまで集まると気持ち悪さすら覚えます。多賀神社から約30分、西阿野交差点の東角付近に鬱蒼とした竹藪が見えてきます。ここが目的地、61番札所 御嶽山 高讃寺です。ここは以前にも訪れたことがあり、過去の記事でも掲載した場所です。竹藪の南側に「新四国61番札所」「御嶽山 高讃寺」の石標があり、参道が杜の中に伸びています。高讃寺の印象は寺叢の竹藪と池の中に隠された仁王像、観音堂の天井絵が印象に残っています。参道中ほどの仁王門。掛けられた額の文字は今回も読み取れず、山号額か?左右の間には知多半島木造彫刻最大とされる高讃寺の仁王像を安置する。作者・製作年代は不詳ながら、作風から鎌倉時代のものとされ、戦国時代の一時期、戦火から免れるため、池に沈められ難を逃れたとされます。前回訪れた時から4年経ていますが、大きな劣化もなく、何度見ても見ごたえのある姿をしています。以前は、色鮮やかに彩色されていたと思われますが、今の姿が一番いい。仁王像の解説とこの像に伝わる昔話。「池の中から出てきた仁王様。昔、樽水本宮山の前方下の御嶽の池の中から引き揚げられた仁王様。大勢の村人が話し合い樽水洞雲寺へ運ぼうと綱を引いたり、後ろから押すなどした。しかしどうしても動かず弱り果て、高讃寺の仁王様だ、高讃寺へ運ぶ事で話が纏まり、「それ引け」と引いたところ、それまでビクともしなかった仁王様が足でも生えたように軽く動き、無事高讃寺に安置できめでたし〃。注・戦国の天文6年(1537)織田、今川両氏の戦火を逃れ三岳の池の中へ、幾数年後の江戸初期寛文年間現在地へ「池の中から出て来た仁王様」が眼前の此の仁王様」仁王門は寄棟瓦葺の八脚門。参道右の堂の中には、弘法大師の像が安置されています。堂に掲げられた額は色褪せて読めない。参道脇には馬頭観音や千体観音堂などが安置されています。大師像と後方に不明社が祀られています。境内の由緒。『御嶽山 高讃寺宗旨 天台宗(天台法華円宗)総本山 比叡山 延暦寺開創 白鳳12年(684)天武天皇勅願寺として行基菩薩が現在地より北東1キロ、三岳の地に天竺伝来の香木で本尊聖観世音菩薩を始め、多数の仏像を彫刻安置 三百の堂宇を有する七堂伽藍完備の巨刹であった。戦国の世、天文6年(1537)に織田信秀、今川義元の戦火有り堂塔末坊の大半を失い、文録年間(1592~1595)に又、一部兵火、焼失、江戸中期寛保年間(1741~1743)明治31年再度失火。今に伝わる寺宝は愛知県文化財指定の木造聖観世音菩薩立像 一躯 平安時代。木造阿弥陀如来立像 一躯 平安時代。木造仁王像 二躯 鎌倉時代。他に伝承の大涅槃図一幅 兆殿司三十六才作。両界大曼荼羅 各一幅 室町時代。陶製手洗い鉢一 安永年間 尾張公御庭焼。古来霊験著しく祈願成就、福智円満の大悲大慈の本尊聖観世音菩薩を始め、数多くの佛えの帰依渇仰する人頗る多し。因みに現住職は九十八世である。(平成元年) 』参道正面が寄棟瓦葺の観音堂。外陣の格子天井には白い顔料で花や龍が描かれており、明治、大正、昭和に奉納された富士登山記念の額が掛けられています。内陣には黄金色の厨子のなかに安置されている大師像、観世音菩薩、千手観音像が安置されています。内陣の写真は、過去記事に載せていますので、そちらをご覧ください。はりあげて ほとけのくどく こうさんじ あのよにまでも ひびきわたらめ次の目的地62番札所洞雲寺へはここから1.7km程西の常滑市井戸田町になります。後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 61番札所 御嶽山 高讃寺宗派 / 天台宗創建 / 684年(白鳳12)開山 / 天武天皇開基 / 行基本尊 / 聖観世音菩薩札所 / 知多四国八十八カ所61番・知多西国三十三所12番所在地 / 常滑市西阿野字阿野峪71-1多賀神社から高讃寺 / 多賀神社から国道247号線を右に進み、西阿野交差点北角。距離2.2km・徒歩30分。参拝日 / 2025/10/21関連記事・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札所 金鈴山 曹源寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札所金光山 來應寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 行者神變大菩薩・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 59番札所 萬年山 玉泉寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 60番札所 大光山 安楽寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 尾張多賀神社過去記事・御嶽山 高讃寺

2025.11.27

コメント(0)

-

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 尾張多賀神社

60番札所 大光山 安楽寺の境内左の小道から北に向かい、三叉路を右折し次の札所に向け直進します。やがてその正面に大きな森が見えてきます、その杜が今回掲載する「尾張 多賀神社」です。写真は知多半島を縦断する国道247号線の多賀神社西交差点から社頭の眺め。歩いて巡拝 知多四国の巡拝ルートはこの交差点を左折することになります。・・・寄らせてもらってもいい?、「じゃあ右手の直売所で待ってるから」と了解を得て、一人で杜の中に向かう。社頭全景。神橋の先の左に手水舎、右手に「多賀神社」社標があり、正面の鳥居の先から石段が上に伸びています。神橋から石造の明神鳥居と石段の眺め。社頭右の解説。オガタマノキという暖地植物を主とした暖帯林で構成された社叢は、県の天然記念物に指定されているようです。左手の手水鉢。当神社の祭神の神使いは蟹ということ、鉢の中には蟹のモチーフが飾られています。この他に社務所横の手水舎にも隠れ蟹、絵馬にも蟹が用いられています。ただ、蟹が神使いとなった経緯は諸説あり、定かではないようです。由緒について神社HPでは以下のように語っています。『近江国多賀大社より正元山伏が元和7年(1621)に此の地に勧請し奉ると伝える。旧2月(現在は三月の第三日曜日)の多賀神社大祭(幟祭りとも呼ぶ)の幟のなびくさまにて吉凶を占う。又、祭神の神使たる蟹を絵馬として奉納すれば満願成就するという。多賀神社には、伊弉諾尊を祀る多賀神社、木花咲耶姫命を祀る冨士淺間神社、大山祇命を祀る山神社の三社が垣内に並んで祀られている。伊弉諾尊の神使たる蟹を絵馬として奉納すれば満願成就するという。歴史が古いのは冨士淺間神社。かつては「藤原三所大権現」と称し、大永7年(1527)に社殿を再建した時の棟札が残り、創建は更に遡るだろう。多賀神社は、元和7年(1621)に正元山伏が近江国の多賀大社(現滋賀県多賀町)から勧請したのが起源。』とある、愛知県神社名鑑(1992)の内容は神社由緒を踏襲しており、由緒に記載のない部分のみ下に記載します。『九等級 多賀神社 旧指定村社。鎮座地 常滑市刈屋字洞/脇一一番地。祭神 伊弉諾命。由緒 古記録には「再建大永7年(1527)、御社一宇 願主 刈屋城主 政所鵜飼左近尉實隆」とあり。明治5年村社、同40年10月26日指定社。昭和6年多賀社を多賀神社と改称。社殿 本殿流造、拝殿、社務所、神饌所。氏子数 270戸』尾張名所図会・尾張志に目を通すが、由緒以上の内容・挿絵などの記載はなかった。鳥居から続く石段。参道途中にたてられている「愛知縣十勝地」の石標。これと似たもので「岐阜縣名所」もあります。今ほど交通網が整っていない昭和はじめ、地元から募った名所にランキング付けし、こうした碑を立て地域の活性化を図ったらしい。交通が発達した現在では埋没した存在になっているのかもしれない。石段から先の境内。一対の狛犬とニノ鳥居、常夜灯が連なる長い参道の先に社殿がある。大正13年(1924)寄進の狛犬。この時代になると、大量生産で判で押したような姿の狛犬には趣がある。平成6年(1994)寄進のニノ鳥居と百度石、ここから本殿まではかなりの距離がある。参道中ほどの奥山半僧坊。右手の高みに社があるようです。こうした見えない社に向かうと大体が登るんじゃなかったと後悔することがある、今日はかみさんを待たせているので参拝しなかった。神社HPによれば「正法興隆、山門護持、鎮守の大権現は国中に広く崇敬をうけている。信徒による半僧講が各地に結成され、苅屋においては、明治16年(1883)に結成されている。」とあります。参道の先の境内全景。左手が社務所と手水舎、右手から絵馬殿、拝殿と続き、左手奥が本殿。拝殿と絵馬殿。絵馬殿の左の扉から内部に入ることができ、先人が奉納した絵馬を見ることができます。上は大正5年(1916)、下の絵馬は明治42年(1909)に富士登山を記念して崇敬者が奉納した絵馬。おがたまの木(もくれん科)。神社HPより「愛知県指定天然記念物(多賀神社の社叢)おがたまの木の名は「招霊(おきたま)」が転化したものとされ、この枝を神前に供え、神霊を招くのに使われたことから、「おがたま」と呼ばれるようになった。神前によく供えられる「さかき」は、実はおがたまの木だとも言われている。高さ12m、根の太さ3m」右手の社殿全景、手前から山神社、冨士淺間神社、多賀神社の拝所が続く。山神社。祭神は大山祇命。「伊弉諾尊の御子であり、山の神であります。山から流れくる水は田をうるおし、五穀を育てます。又、航海の者は山頂を目印として眺めます。そのため海上交通の守護神としても崇められ、五穀豊穣、大漁満足、交通安全、開運厄除に御利益があります。」冨士淺間神社。木花咲耶姫命を祀り、かつては「藤原三所大権現」と称し、大永7年(1527)に社殿を再建した時の棟札が残るので、創建はさらに時代を遡るだろう。「この神は大山祇命の姫神であり、秀麗な富士山の桜の花の美しさにたとえた御名です。天孫瓊々杵命の妃となり給い我国母の元妃として御婦徳の賢聖なる御神です。火難消除、安産、航海、漁業、農業、機械等の守護神として御利益があり、往古冨士淺間神社より勧請し産土神として多賀神社と共に崇敬されております。」多賀神社。祭神は伊弉諾尊。元和7年(1621)に正元山伏が近江国の多賀大社(現滋賀県多賀町)から勧請したのが起源。「神代の昔、伊弉冉尊と供にお互い誘い合って万物をお生みになられた。又、幽明に出入りし、災禍厄難を禊たまいて祓の道を新たかにされました。生命の祖神様と仰がれ、延命長寿、災難厄除、縁結び、家内安全、商売繁盛、学業成就、開運招福にご利益があります。」流造の本殿は5本の鰹木と外削ぎの置き千木がのり、大きな唐破風向拝が付く妻入りの祭文殿が連なる重厚な社殿。参拝を済ませ、かみさんの待つ社頭に戻ろう、まだまだこの先は長い。後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 尾張多賀神社創建 / 元和7年(1621)祭神 / 伊弉諾尊摂社 / 山神社・冨士淺間神社氏子域 / 常滑市苅屋、苅屋町例祭日 / 3月第3日曜日所在地 / 常滑市苅屋字洞ノ脇51番地安楽寺から多賀神社 / 安楽寺境内左から北に向かい、三叉路を右折・直進。距離0.6km・徒歩10分。参拝日 / 2025/10/21関連記事・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札所 金鈴山 曹源寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札所金光山 來應寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 行者神變大菩薩・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 59番札所 萬年山 玉泉寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 60番札所 大光山 安楽寺過去記事・湖東三山紅葉巡り 『百済寺・金剛輪寺・西明寺・多賀大社』

2025.11.24

コメント(0)

-

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 60番札所 大光山 安楽寺

59番札所 萬年山 玉泉寺から常滑街道を北進し、1.6kmほど先の常滑市苅屋深田に鎮座する60番札所 大光山 安楽寺に向かいます。玉泉寺までは短い距離で順調に札所を巡れましたが、ここからは移動する距離が増えてきます。写真は常滑市消防所南出張所を左に進んだ先の光景。丘陵地を縦走する道になり、田畑が広がり、伊勢湾を見渡せる見晴らしのいい道になります。セイタカアワダチソウの先に見えている瓦葺の建物が60番札所 大光山 安楽寺です。玉泉寺から約30分ほど、60番札所 安楽寺門前に到着。参道脇に鉢植えの蓮が植えられ、庭園はとても綺麗に整備されています。伽藍は正面の白壁に施された火灯窓が印象的な本堂、左手の太子堂、右の庫裏が主なものになります。本堂は弘化2年(1845)に再興されたとあるが、その後も改修を経て現在の綺麗な姿を伝えています。本堂前には十三重の宝塔があり、塔が立つ庭園は四国の形を模しており、修行大師の像の正面から、飛び石に沿って庭園内を一周すれば、本四国を巡ったと同じ御利益があるお砂踏み霊場です。写真は本堂に掲げられている寺号額。安楽寺について常滑市公式観光サイト「とこなめ観光ナビ」によると以下のように紹介されています。「開山前、天文6年(1537)に織田・今川が交戦した際、兵火を逃れるため阿野の高讃寺より移され安置されたと伝えられる。弘化2年(1845)、当山11世の徳芳和尚のときに本堂を再興。昭和10年、弘法大師堂が再建される。境内には四国の地形を象った、本四国お砂踏み霊場が設けられ、中心には十三重の宝塔・修行大師像が祀られている。春は桜、6月末~8月初旬には蓮が見られる。本堂の欄間には立川流の彫刻師 中野甚右衛門重富の躍動感ある龍が彫られている。」とあった。常滑市誌(1976)では以下のように纏めている。「安楽寺は、慶長8年(1603)長安久公和尚を開山として創建されている。(西浦町史は天正14年(1586)としている) 徇行記には「安楽寺・・・・・・在刘屋村、号大光山、曹洞宗」「草創の由来へ不知、境内に観音堂あり、此寺往昔は村中にありしが享保11午年(1726)に今の地へ引移せり」と記されている。本尊は阿弥陀如来である。」創建時期は、ここに掲載されている「西浦町史」を国立国会図書館から確認できず、尾張志も不詳とあるため、当ブログでは、高讃寺より本尊が移設された時期とは整合しないが、常滑市誌の「慶長8年(1603)長安久公和尚開山」を引用します。尚、天文6年(1537)に遷された本尊の阿弥陀如来像は行基作と伝わるそうです。昭和10年再建の太子堂。堂の左に賓頭盧さま。人々が抱える体の病をひたすら受け入れてきた痛々しい姿をみせています。太子堂に掛けられている弘法大師の額。堂内中央の厨子に大師像が安置されています。このよをば かりのやどりとさとりなば ここはにょいりん あんらくのてら次の札所へは安楽寺の北側の御嶽神社を横目に東進し、多賀神社方向に向かいます。後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 60番札所 大光山 安楽寺宗派 / 曹洞宗創建 / 慶長8年(1603)開基 / 長安久公和尚本尊 / 阿弥陀如来像札所 / 知多四国八十八カ所60番・知多西国三十三観音11番所在地 / 常滑市苅屋深田101玉泉寺から安楽寺 / 玉泉寺から常滑街道を右へ直進、南陵中学校交差点右折、常滑市消防所南出張所で左折・直進。距離1.6km・徒歩25分。参拝日 / 2025/10/21関連記事・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札所 金鈴山 曹源寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札所金光山 來應寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 行者神變大菩薩・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 59番札所 萬年山 玉泉寺

2025.11.23

コメント(0)

-

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 59番札所 萬年山 玉泉寺

前回は玉泉寺参道脇の行者神變大菩薩を掲載しました。今回は参道を進み、59番札所 萬年山 玉泉寺に向かいます。参道の少し先に切妻造瓦葺の山門があります。門の右側が境内駐車場の入口になっているからか、右側の袖壁はありません。四脚門の山門に架けられた山号額「萬年山」。山門の冠木の獅子。本堂全景。入母屋瓦葺の重厚感のある堂で、左側が札所になっています。「玉泉寺は、弘治2年(1556) 、大谷城主だった岸田繁張の菩提を弔うため、天沢院三代 鳳儀興範和尚により開山・創建され、その後、弟子の陽元陰公和尚に住持させたのがはじまりとされる。徇行記(1792~1822)には「玉泉寺・・・・・・在大谷村、号万年山、曹洞宗」、「此寺 草創の由来は不知、境内地蔵堂あり」と記されており、無量寿如来を本尊としている。本尊の延命地蔵尊は十二年に一度、子年に開帳される秘仏。寺宝は弘法大師の真筆とされる「准提観音像」や「水戸黄門」が着用した陣羽織の布地で作られた香台掛など所蔵するという。」常滑市誌、知多四国礼所案内より一部引用。黄門様との所縁があるからか、山門や本堂の大棟には黄金色の丸に立葵の紋が入る。賓頭盧尊者。お酒が好きな賓頭盧尊者、賓頭盧尊者はよく堂の外に安置され、全身赤く塗られていることが多いと思います。赤く塗られるのは、お酒を飲んで体が赤くなっているところを現しているという。飲酒が発覚した賓頭盧尊者、堂内への立ち入りが許されず、そんな話から堂の外に安置されるようになったという説もある、こちらでは堂内に安置されています。堂内左の弘法大師像。本堂中央には聖徳太子作とされる本尊の秘仏延命地蔵菩薩を安置し、12年に一度子年に御開帳が行われるそうです。境内左のふたつの堂。左の堂には地蔵尊と弘法大師像が安置されています。右手の堂内は中央には薬壺を持った薬師如来像、脇侍の日光・月光菩薩と12神将が安置されています。おおたにに わきでるみづのきょくせんじ ほとけのじひは つねにたたえる参拝を済ませ、次の札所に向け常滑街道を北上します。後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 59番札所 萬年山 玉泉寺宗派 / 曹洞宗創建 / 弘治2年(1556)開山・開創 / 鳳儀興範禅師本尊 / 延命地蔵尊札所 / 知多四国59番札所、知多百観音71番札所所在地 / 愛知県常滑市大谷浜條5行者神變大菩薩から玉泉寺 / 行者神變大菩薩から右へ50m先、徒歩1分。参拝日 / 2025/10/21関連記事・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札所 金鈴山 曹源寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札所金光山 來應寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 行者神變大菩薩

2025.11.22

コメント(0)

-

周防國・長門國一ノ宮巡りday2(元乃隅神社・住吉神社)

山口県二日目。「道の駅おふく」で迎えた二日目。厚狭川左岸に位置する道の駅は、早朝の気温と水温の差で川霧が発生する場所のようです。6:30。明るくなって周囲を見渡すと、民家は少なく刈り取りを終えた田圃が広がる長閑な光景が広がっていました。二日目は国道316号線、みのりロードを経て、日本海に出て長門市油谷津黄に鎮座する「元乃隅神社」に向かいます。その前に朝食と行きたいところですが、道の駅周辺にはファミレスの類がなく、道中のコンビニで済ませます。道中は信号も少なく、制限速度+10km程度で走っていると、どんどん追いつかれます。速度取り締まりをしないのか、結構飛ばしていく、所謂一発免停領域、また躊躇なく本線に合流してくる印象を受けます。ただ、名古屋のように無理くり合流し、後続車にブレーキを踏ませる速度で走るようなことはなく、みるみる走り去るのは素晴らしい、悪名高い名古屋もそこは見習うべき。路面のセンターラインや、交差点の停止表示が消えた部分が多く、地方から来た者は怖い。助手席のかみさんが盛んにブレーキを踏むのを見ると個人的感想でもないようです。8:15。元乃隅神社有料駐車場到着。神社の参拝時間は7:30からとか情報が錯綜しているようです、参拝時間は9:30です。7:30に来ても駐車場には係員がおり車は止められ、土産物屋も開いています。これでもコンビニで朝食を済ませ、時間調整に近くの神社を検索(結局寄らなかったが)しながら走って来たが、まだ早すぎるようです。とはいえ、観光バスが訪れる時間帯になれば、駐車場に向かう細い道路の流れが滞るだけに、一旦神社に向かうことにした。駐車場脇の周辺観光マップ。元乃隅神社は、SNSで赤い鳥居が海に向かって連なる光景でお馴染みの神社です。道沿いにはツワブキの花が多く見られました。こうした海岸線に自生するので、珍しくはないのでしょうが、カラフルな色合いの花が少なくなると、濃い緑の中で咲く黄色の花は目立つ存在です。駐車場入口から海岸の眺め。二人とも一度はこの光景を見ておきたかった。駐車場から道路沿いに下ると、岩場に下る道があり鳥居の入口に降りていけます。この時間でも鳥居をくぐり、中腹にある小さな祠の手前までは通行可能です。123基の奉納鳥居をくぐり、祠の手前から岩場の眺め。一帯の海岸は海蝕の進んだ岩場が続き、岩礁や洞穴が多数できています。その中に龍宮洞や龍宮の船隠しと呼ばれる小さな入江があり、波が荒れる日や冬場には写真正面の岩場から高さ30㍍に達する海水を吹き上がるそうです。土地の人は、その光景を見て龍神のなせるわざとして、岩場の頂に幾つかの石の祠を建て崇敬対象として崇めてきました。当日の日本海は波が穏やかで潮が噴き上げる光景は見られなかった、運よくそんな神々しい光景に出会えば、ここに神社を建てた理由も実感できるのだろう。そうした神秘の光景を生み出す地形は天然記念物に指定されている。写真中央の岩山の左手から岩礁に下りる小道があり、釣り人の姿もありますが、道は手摺がなく滑ったりすれば一大事になりそうです。鳥居の出口に鎮座する祠。 これ以上は先に行けないので、内部の状況は分かりません。 祠の脇には、狐の姿も見られます。山口県神社誌から由緒を調べても当神社は掲載されておらず、現地解説板とHPから由緒を抜粋してみました。「白狐のお告げから創建された神社。 創建当時の昭和30年はお堂だけだったが、昭和33年に祠を建立。その後、昭和62年から平成9年にかけて約123基の朱の鳥居が奉納され、現在の姿になった。 御利益は航海安全、福徳円満、学業成就、商売繁盛など。 平成28年、海沿いの絶景スポットとして観光庁のプレスリリースで世界中に発信され注目を集め、翌年6月にミシュラン・グリーンガイド・ジャポンの二つ星観光地として掲載されてから、海外からの観光客が増加した。」最上段の大鳥居の先の境内に小社が祀られているようですが、開門前はここまでになります。 この神社は、日本海を背景に潮を噴き上げる聖地に向け、赤い鳥居が連なる光景を楽しむ神社です。元乃隅神社創建 / 昭和30年祭神 / 白狐所在地 / 山口県長門市油谷津黄498海に連なる鳥居を見た後は、日本海沿いに25kmほど南下して、青い海の上に綺麗な曲線を描く橋を見に行きます。9:45、目的地の角島大橋を眺められる海士ヶ瀬公園に到着。海を隔てた角島と本土を結ぶ全長1780mの橋で、青い海と白い橋の対比が美しい観光スポット。橋は無料で通行でき、助手席は喜ぶかもしれないが、運転手にとっては特別感じるものはないかもしれない。角島展望台から青い海に伸びていく白いコンクリート橋と角島の眺め。橋は緩やかな曲線を描き角島に伸びていきます。左側の砂浜が続く段丘の上の建物は西長門教会で、海岸はサーフィンスポットのようです。架橋前は渡船で結ばれ、海が荒れれば欠航となり孤島になったが、橋の完成によって常時渡れるようになり島民の利便性は格段に向上した。鉛色の冷たい色を連想する日本海ですが、展望台から見る海の色は南国の明るい色合いをしていました。海士ヶ瀬公園所在地 / 山口県下関市豊北町大字神田附野3462-2海士ヶ瀬公園を後に国道を10分ほど南下して「道の駅ほうほく」に立ち寄ります。10:15、「道の駅ほうほく」に到着。写真は道の駅内の展望デッキから和久漁港と角島大橋の眺め。道の駅の外観を取り忘れたが、施設は海産物を中心にした土産物売り場が充実し、地酒や野菜の産直市が開かれており、野菜や酒、水産加工品を土産に買い求める。上空には多くの鳶が飛び、隙あらば観光客の持つポテトフライなどを狙っていた。施設には「餌を与えないで」の表示もしてあるのだが、与える人がいるのだろう、彼らにとっては絶好のポイントになっているようだ。施設の外れにある「和久古墳」。6世紀以降に作られた横穴式墳墓で、墳丘の上は石室の天井石が露出しており、展望台になっています。道の駅 北浦街道 ほうほく所在地 / 山口県下関市豊北町大字神田上314-1次は、かみさんが山口に来たら必ず食べたいと言っていた「瓦蕎麦」を食べるため、国道を40分ほど南下した川棚温泉方向に向かいます。11:20、「元祖 瓦そば たかせ 川棚本館」到着。当日は趣のある本館は定休日、左手の高台にある近代建築の南館に移動する。ガラス張りの南館全景。この辺りに東本館、南本館、本館の三つがあり、さながら瓦蕎麦のメッカになっている。上はランチメニューと瓦蕎麦の食べ方。自分もかみさんも初めての体験で、選んだのはお勧めの瓦そばうな茶セット。「瓦そば」は西南の役の際に熊本城攻略の野戦食として瓦を焼いて野草や肉などを焼いて食べたことが起源で、それを創業者が茶そばを主にした現在の形にしたものという。熱々に焼かれた瓦の上に盛られた茶そば、その上には肉・錦糸卵・海苔・レモン・もみじおろしが盛られており、瓦の余熱で焼きながら、暖かい汁に付けて食べるもの。個人的な感想です。蕎麦の風味が好きな自分は茶そばはあまり好みではない、まして蕎麦に肉は合わないと思い込んでいます。カリッと焼かれた茶そばの食感や肉も美味しいもので、これはそばの固定概念を打ち破った、全く異次元の食べ方で、戦場の兵士の気分に浸かれる山口県のソウルフードそのものでした。元祖 瓦そば たかせ 川棚本館所在地 / 山口県下関市豊浦町大字川棚5437昼食を済ませ、この旅の目的である一宮に向かいます、最後の一宮は「長門國一宮 住吉神社」。川棚から南下を続け、神社まで約30分、距離にして20kmほどの道のりです。13:00、「長門國一宮 住吉神社」到着。写真は社頭左の神池から鳥居、社叢の眺め。長門國一宮 住吉神社社頭全景。大鳥居の先から神橋を渡り、長い石段の先に荘厳な社殿が広がっています。石段を上り詰めた先に朱に彩られた楼門。室町時代建立の楼門ですが、現在の門は明治34年(1901)に再建された入母屋造の檜皮葺、三間一戸の楼門で国の登録有形文化財に指定されています。「由緒延喜式所載の住吉坐荒魂神社名神大社にて長門一の宮である。神功皇后新羅征討に当り、七日七夜戦勝の御祈願あり。神託に「わが荒魂は先鋒となり軍船を導き、わが和魂は寿命を守らん」とあり。皇后神託のまに進発せられ凱旋ののち親ら神霊を祀らる。社殿は1700年前の創建になり、現社殿は応安3年(1370)、大内弘世の再建による九間社流造で、室町初期の神社建築として特色を伝へ、昭和28年10月指定国宝建造物。社殿 本殿 九間社流造、拝殿 切妻造。境内神社 恵美須社、七社、検非違使社、妥女社、厳島社、稲荷社。境外神社 天神社、若宮神社、打下社、貴船社、高元社。」 社叢は原始的植物形体を保有し県文化財天然記念物に指定せらる。(旧官幣中社)」正面の切妻檜皮葺の拝殿は天文8年(1539)毛利元就が寄進したものです。本殿正面を彩る四季の花鳥図、写真は「紅葉と鷹」。400年間吹曝だったオリジナルの板絵は修復され、現在見られるものはレプリカ。長門國一宮 住吉神社 創建 / 仲哀天皇9年(200)祭神 / 住吉大神(表筒男命、中筒男命、底筒男命)の荒魂、応神天皇、武内宿祢命、神功皇后、建御名方命境内社 / 恵美須社、七社、検非違使社、妥女社、厳島社、稲荷社所在地 / 山口県下関市一の宮住吉1-11-113:40、神社を後にして関門トンネルで瀬戸内海を通り、福岡県門司市に向かいます。14:00、今回の最終目的地、福岡県門司市の門司港レトロに到着。明治から昭和にかけて作られた趣のある建造物や飲食店が並ぶ街並みを散策する。門司港から眺める関門橋。昭和48年(1973)に開通した全長1068mの橋で、開通当時は日本最長のつり橋で、本州と九州を結ぶ唯一の橋。九州に熊がいないとされる、その要因は潮流の早いこの海峡を熊は渡れないということらしい。上はブルー ウィングもじ。明治23年(1890)に完成以来、はしけの係留場と港を結ぶ入口に架けられた跳ね橋で、現在は主に観光用に10時から16時までの各一回橋が跳ね上げられます。所在地 / 福岡県北九州市門司区港町4-1下は旧 門司税関。明治42年(1909)の門司税関発足に伴い、明治45年に建てられた煉瓦造り瓦葺平屋構造の建築物。昭和初期まで税関庁舎として使用され、現在は休憩所や税関展示施設があります。所在地 / 福岡県北九州市門司区東港町1-24上は大連友好記念館。北九州市と中国大連市の友好都市締結15周年を記念して、大連市にある歴史的建造物を複製建築したもの。所在地 / 福岡県北九州市門司区東港町1-12下は旧 門司三井倶楽部。大正10年(1921)に三井物産の接客・宿泊施設として建築され、アインシュタイン夫妻が宿泊した所でもある。所在地 / 福岡県北九州市門司区港町7-1門司港駅。大正3年(1914)旧門司駅として開業。外観は左右対称のネオ・ルネッサンス様式の木造建築の駅舎。昭和63年に鉄道駅舎としては初の国の重要文化財に指定されました。現在の建物は平成31年に創建当時の姿のまま復元されたもので、外観のみならず内部もヨーロッパの雰囲気が漂う味のある駅舎です。門司港駅。九州鉄道記念館を経て、清滝高架橋から見る駅舎と鹿児島本線。所在地 / 福岡県北九州市門司区西海岸1-8-31この後、関門海峡ミュージアムや旧大連航路上屋を散策し、ブルー ウィングもじを渡り、約3km、90分ほどかけて門司港レトロを一周してきました。門司港レトロの印象は歴史的建造物を維持して、古くから大陸航路の玄関口、資材の運搬の要となってきた港を上手く観光地化し、焼カレーなどの飲食店やテナントを呼び込み、昭和世代や若い世代も楽しめるスポットになっており、インバウンド客も多かった。16:00、駐車料金を精算し門司港レトロを後にして今夜の宿泊地新門司港に向かいます。16:30、二泊目の宿となる阪九フェリー「やまと」ターミナルに到着。そう、今回の一宮巡りもここで終わりを迎えます。ここ新門司港を18:40に出航、翌7:10に神戸港着のフェリー移動で帰路に着きます。阪九フェリー 新門司港 神戸行きターミナル所在地 / 福岡県北九州市門司区新門司北1長距離フェリーに乗るのは二人とも初めて、一宮巡りも遠方ばかり残り、移動時間を考えるとフェリーも選択肢になってくる、今回はお試しで利用してみました。デラックス和洋室 (2~3名部屋)・2人と車一台で神戸まで38,140円。食事は付かないので有料レストランで食べる事になりますが、酒は飲めるし、露天風呂もあり、寝ていれば長距離移動ができるので運転する者にとっては楽ちん。室内だってビジネスホテル並みで何ら問題ない、選択肢としてはありだと感じました。船窓から瀬戸内海の夜景を眺めながら眠りにつき、翌朝の朝陽が上るまでぐっすり眠れました。外洋クルーズ船より余程揺れも少なく、快適な船旅でした。二日目、新門司までの走行データは上記になります。名古屋から神戸までの総走行距離796km、延べ運転時間14時間30分。今回手にした御朱印。本州西端でポツンと空いたいた山口県も今回ようやく塗り潰す事ができた。今回買って来た地酒。下関の酒蔵「長州酒造」の「天美」、美発泡性の酒で癖のない爽やかでフルーティーな飲み心地の純米吟醸。料理の味を殺さない美味しいお酒でした。名古屋でも取り扱いのある酒屋もありリピートしてみたい。

2025.11.19

コメント(0)

-

周防國・長門國一ノ宮巡りday1(錦帯橋・玉祖神社・瑠璃光寺)

11月5日~7日にかけ、山口県の周防國一宮玉祖神社と長門國一宮住吉神社の二社を巡ってきました。旅程は行きは車移動今回はその1日目のダイジェストを掲載します。旅程は、初日は5:30に名古屋高速に乗り・新名神など高速を乗り継いで、目的地の山口県への移動になり、途中、休憩・朝食で宝塚をはじめとしたSAに立ち寄りながら、ひたすら西に向かいます。11/5 10:30吉備SA(下り)で小休止。このSAのシンボルは写真の五重塔と作者不明の桃太郎像かもしれない。左の五重塔は備中国分寺の五重塔をモチーフに造られた給水塔なんだとか、右の像はSA入口側に安置されているもので、桃太郎と家来御一行様です。そうね、ここは吉備國一宮 吉備津彦神社のお膝元だ、どこかで見たようなフォルムの像は、吉備津彦神社で見たものに通じる、シュールなもの。上の写真は2020年、吉備津彦神社の参拝者駐車場に安置されていた桃太郎と家来のセメント像、中山森造氏の手によるもの。SAの像は素材も作者も不明ですが、桃太郎の初々しいイメージとは違う独特の雰囲気を漂わせています。所在地 / 岡山県岡山市北区今岡476なんだか着いたような気分だが、ナビの広域表示で見てみると、最初の経由地錦帯橋まで、まだ200kmと道のりは遠い、見るんじゃなかった。13:50錦帯橋下川原駐車場に到着、無料で駐車できた。ここから錦帯橋と対岸の施設を見ていく予定らしいが、橋に向かう途中の道筋で遅い昼ご飯。コーディネーターのかみさんが昼食の場として選んだのが写真のパンサー。何の変哲もない普通の小さなお店。こちらで岩国鯖寿司と岩国寿司、レンコンコロッケを食べるのが最初のチェックポイントなんだとか。岩国鯖寿司にはとてもそそられ、楽しみにしていたが、既に売り切れており個人的にはとても残念だった。店内は昔懐かしいお好み焼き屋を連想させる雰囲気で、テーブル席も3席ほどのテイクアウトを主とした店構え。オシャレで映えるお店がもてはやされる今どきの趣ではないが、むしろおやじ世代には落ち着ける雰囲気です。上は岩国寿司。所謂押し寿司で、岩国藩の拠点となる岩国城の保存食として生まれたのがはじまりだそうな。下が熱々のレンコンコロッケ。どちらも素朴な味で美味しいものでした。鯖好きな自分としては、岩国鯖寿司はたべておきたかった。パンサー所在地 / 山口県岩国市岩国1-5-1114:15。錦帯橋。日本三名橋(日本橋、眼鏡橋、錦帯橋)のひとつに数えられる、木造の五連アーチ橋。かみさんも自分も一度は渡っておきたかった橋です。錦川に架けられた五つの橋は、継手や仕口といった組木の技術が用いられ、帯鉄で巻かれただけの木造橋で、人が歩く踏板は鉄釘が打ち込まれています。錦帯橋は延宝元年(1673)、岩国藩主吉川広嘉により、錦川右岸の岩国城と対岸の城下町を結ぶ目的から建造されたもので、川の増水などから幾度も流失するも、都度修復が行われ現在の橋は2001年に架け替えられたもの。式年遷宮のように、定期的に修復する伝統があったようで、それらは橋の維持管理と技術の継承も兼ねているともいわれる。コンクリートは50年程で寿命を迎えると聞きますが、こうした木造建築は手をかけさえすれば綿々とその姿を保っていくことができます。自然を有効に使い、森の再生にも貢献し、古材は別の用途にも使われるなど、日本の木造建築は造形的にも美しく世界に誇るべき技術です。古いものは取り壊され、コンクリートに造り変えられ発展してきた街も、老朽化が進み問題化しつつある昨今、これまでの流れを見直すべき時に来ているのかも知れない。錦雲閣。吉川広嘉が建造した錦帯橋を渡り、吉川広嘉公像を横目に吉香公園方向に向かう。旧岩国藩主吉川家の居館跡に噴水や観光施設が付加されたこの公園には、吉川家の歴史資料館などがありますが、大陸の観光客が半数近くを占めている様に感じられます。写真は公園の堀沿いに建つ錦雲閣と呼ばれる、桁行6間、梁行4間、身舎5間×3間の入母屋造の楼閣風の建物で公園のランドマーク的存在です。一階が土間で二階は床板張りで高欄が付けられ、軒下に「錦雲閣」の額が架けられています。錦雲閣後方に、旧岩国藩主吉川家歴代の神霊を祭る吉香神社の絵馬堂として、明治18年に建築されたもので、絵馬殿としては大きな建物で国登録文化財に指定されています。吉香神社。反り橋を渡ると吉香神社の社頭。旧岩国藩主歴代の神霊を祀る神社で、現在の社殿は享保13年(1728)に白山神社境内に造営されたもので、明治18年(1885)に現在地に移築されたもの。山口県神社誌(1972)は吉香神社について以下のように纏めています。「由緒吉川家の祖神としてもと安芸国山県郡新庄村(広島県山県郡北広島町)に祀られたが、吉川広家公岩国入府後正徳年代に当城山の麓、白山比咩神社内に遷座される。明治7年旧領内の士庶相謀り八神を合祭し吉香神社と称し、同18年現地に迂す。昭和25年広嘉公を合祀す。(旧県社)」吉香神社創建 / 不明祭神 / 吉川元春公、吉川経基公、吉川広家公、吉川経義公、吉川興経公、吉川経幹公、吉川友兼公、吉川元長公、吉川広嘉公 所在地 / 山口県岩国市横山2-8-5白山比咩神社。堀の突き当りに鳥居を構えており、吉川広家入府とともに、ここに吉香神社が祀られていた。現在の社殿は明治31年に再建されたもの。山口県神社誌による由緒は以下。「元慶8年加賀の白山宮より勧請と伝ふ。応安(建徳)年中回禄の災に遇ひ、嘉慶2年(元中5年)再建の工あり。天正年間毛利輝元公より神田の寄進あり。慶長5年吉川広家公岩国に入府、封内の鎮守と定め永く子孫の産土神とす。社殿の結構も壮厳なりしが明治23年10月23日再び災上し仮殿建立す。(旧県社)」境内由緒に依れば、焼失以前は「関西の東照宮」と称されるほどの荘厳な建築物だったという。吉香神社の移築はこの火災が要因ではないようです。白山比咩神社創建 / 不詳祭神 / 菊理媛命、小白山比咩命、大己貴命所在地 / 山口県岩国市横山2-8初日は移動に時間を要し、あまりじっくり参拝も出来ません。日没を迎える前に次の目的地「周防國一宮玉祖神社」に向かいます。16:25。錦帯橋から約1時間、80km近く走った、山口県防府市大崎1690に鎮座する周防國一宮 玉祖(たまのおや)神社に到着。現地に着いた頃には、既に夕陽で赤く染まろうとしています、気分はそろそろ一杯やりたくなる時間。錦帯橋ではかみさんが妙に先を急いでいた、授与所の受付時間が不明だったようで、到着時も既に授与所は無人、社務所で辛うじて御朱印を頂くことができた。玉祖神社参道から見たニノ鳥居。神社の創建年は不明ですが、養老4年(720)に完成した「日本書紀」に、景行天皇が熊襲征伐の折りに祈願したとして名が記載されています。東大寺再建に尽力した俊乗房重源が、建久6年(1195)、再建成就のお礼として玉祖神社の神殿の造り替えを行った際、社殿や宝物などの目録「周防国一宮造替神殿宝物等目録」が現存するという。祭神は、延喜式神名帳には、「玉祖神社二座」とありますが、玉祖命のほかは不詳です。玉祖命は、勾玉や管玉をつくる人々の祖先神とされ、三種の神器のひとつ、八坂瓊曲玉をつくった神と言われます。後の明応6年(1497)、大内義興が周防五社詣でのため参詣、神馬を寄進している。安土桃山時代の天正17年(1589)、毛利輝元が社領200石を寄進するなど、名だたる武将からも崇敬されてきた。大正4年国幣中社に列せられる。防府市にある同名の神社は、この周防国一宮 玉祖神社から勧請を受けたものです。後方の社叢は、希少な植物が見られるとのことで市指定天然記念物となっています。他にも国指定天然記念物の「黒柏鶏」発祥の地として境内で飼育されているそうです。神紋は亀甲紋様の周りに曲玉が3つ配されたもの。社殿全景。社殿は神門の他、入母屋銅葺屋根に千鳥破風と唐破風向拝の付く平入拝殿と幣殿、流造の本殿が主なものになります。田畑の中に大きな杜を持つ静かな一宮の印象が残ります。周防國一宮 玉祖神社創建 / 不詳祭神 / 玉祖命、外一座不詳所在地 / 山口県防府市大崎1690さて初日最後の目的地「瑠璃光寺」へは、ここから約30kmほど北上した山口県山口市香山町に鎮座します。17:15。駐車場に着いた頃には、周囲はすっかり薄暗くなってしまった。写真は瑠璃光寺駐車場に安置されている武道家「紙本栄一像」で、背後に五重塔が見えている。瑠璃光寺には、修復を終えた国宝の五重塔が全貌を現している、との事で立ち寄ってみました。駐車場の周辺マップ。瑠璃光寺の拝観時間は16:30、拝観や御朱印は頂けないが国宝の五重塔は見ることができます。瑠璃光寺石柱門から本堂方向の眺め。この寺、ニューヨークタイムズ紙の2024年の行くべきところにリストアップされたようで、そうした事もあるのだろう、日暮れが近い境内にはポツンポツンと海外から訪れた観光客の姿がみられます。また、この夜は普段より大きな満月がみられるスーパームーン。三脚を構え、塔方向へカメラを向け、月が現れるのを待つカメラマンの姿が見られました。私達が塔を拝観している時間帯は、上空を厚い雲が漂い、思い描く光景は現れそうにない状況でした。現在も改修は行われていますが、シートが外された塔の全景は見られます。紅葉が進めば、池越しに風情のある光景を見せてくれるでしょう。以下は境内解説より。「国指定 建造物 国宝 瑠璃光寺五重塔所在地 山口市春山町7番1号この塔は、嘉吉2年(1442)に建立されたもので、室町時代中期におけるすぐれた建築の一つであるとともに大内氏隆盛時の文化を示す遺構として意義深いものである。高さは31・2mで桧皮葺独特の軽快さを見せており、軒の出は深くなっている。塔の身部は上層にゆくにつれて思い切って間をつめているので、塔の胴部が細く見え、すっきりした感じである。これに対して初重の丈が高く、柱が太く二重目には縁勾欄があるので安定感が強い。鎌倉時代から和様、禅宗様の大仏様建築様式が行われているが、この塔は、大体和様を主体としていて、わずか一部に禅宗様の手法が見られる。室町時代のものとしては、装飾の少ない雄健なものである。この塔は大内義弘の菩提をとむらうため、その弟の盛見がこの地にあった香積寺の境内に建立したものであるが、江戸時代の初めに香積寺は萩に移り、その跡に瑠璃光寺が移ってきた。その後、「瑠璃光寺五重塔」と呼ばれ、京都の醍醐寺、奈良の法隆寺と並ぶ、日本の三名塔のひとつにも数えられている。」瑠璃光寺五重塔所在地 / 山口県山口市香山町7-1駐車場に戻ると日が暮れていた。この後、市街地の山口駅付近にある「御堀堂 本店」に立ち寄り、土産のういろうを買い求め、今夜の宿泊予定地「道の駅 おふく」に向け車を走らせる。市街地は丁度帰宅ラッシュ、駅前は結構渋滞し、道の駅まで順調ならば1時間もかからないのだが思うように進まない。この道の駅には併設して於福温泉があり、こちらの温泉に浸かる予定でしたが、晩御飯の買い出しで地元スーパーや酒屋に立ち寄った事もあり、到着したのが19:30、20:00閉館の温泉は諦めて車内を車中泊モードにして宴会をはじめる。田圃と山に囲まれた道の駅で、夜間照明が少なく印象は薄暗い、尚且つトイレが駐車場側にないので移動には照明が必要です。施設はとても綺麗に維持されており悪い印象はないです。場所的に獣が出そうな環境なので、夜間はかみさん一人では行かせなかった。ポータブルTVの受信状態は良好で何局か選択肢がありました。道の駅。右下はお茶うけの御堀堂生外郎。雲隠れしていたスーパームーンも現れ、今夜は冷え込みそうです、電気敷毛布持ってきて良かったぁ。明日はここから北上し、日本海側の長門市方向に向かいます。道の駅 おふく所在地 / 山口県美祢市於福町4383-1一日目の走行ルート・データ。燃料計は半分近く残っています、以前の車ならどこかで給油する内容です。

2025.11.18

コメント(0)

-

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 行者神變大菩薩

來應寺から常滑街道を右へ200m先に進むと、59番札所 萬年山 玉泉寺の参道口に至ります。今回はこの参道口に鎮座する「行者神變大菩薩」を掲載します。常滑街道から玉泉寺山門方向の参道の眺め。長い参道の右側に写真の「行者神變大菩薩」は鎮座します。石段右に役行者の諡号「行者神變大菩薩」と刻まれた石標が立てられ、石標側面に「創立70年記念」とあります。残念ながら石標や鳥居の寄進年を見ておらず、創建時期の想定ができません。「行者神變大菩薩」の全景。高い石垣の神域に鳥居と常夜灯を構え、その奥に祠が建てられています。日本の精神文化において、山岳信仰と仏教の融合は深い意味を持ち、その中心に位置するのが奈良時代の宗教的指導者であり、修験道の開祖とされる役行者(神變大菩薩)です。彼は自然との調和を重視し、山々を聖域として崇める教えを通じて、人々の心身を癒す道を切り開きました。この教えは、現代においても多くの人々に受け継がれています。山岳宗教の時代には、既に古来の神道と大陸から伝来した仏教が習合していたと思われます。山に宿る神々への畏敬の念と、仏教の山林修行の思想が結びつくことで、独自の信仰形態が形成されていったのではないでしょうか。こうした宗教的融合の中で、修験道は誕生し、山を舞台にした厳しい修行を通じて、霊的な力を得る道として発展していきました。文武天皇3年(699)、役行者は「人々を言葉で惑わしている」との讒言により伊豆大島へ流罪となります。流刑先の伊豆大島では、大宝元年(701)に恩赦が許されまで、毎晩空を飛翔して富士山や伊豆の山々に向かい修行していたとも言われ、役行者の霊的な力と修行への執念を象徴する伝承として語り継がれています。この出来事は、彼の生涯における試練の一つであり、信仰と修行の道がいかに困難であったかを物語っています。 寛政11年(1799)には、彼の没後1100年を迎え、生前の行いを尊び、光格天皇から「神変大菩薩」という諡号を贈られました。前鬼・後鬼を従え、修行によって培われた強靭な身体と精神そのものが、彼の教えであり、御利益なのかもしれません。神から菩薩になった役行者、祠の前の鳥居に神仏習合の趣が漂う。祠全景。大きな岩で組み上げた祠の上部には「村中安全」と刻まれ、その上には宝珠が乗せられています。常夜灯の部材を流用して作られたものだろうか。安置される像は当然ながら役行者像。寺や神社の境内、山中などでよく見かけられますが、一般的には僧衣に袈裟をまとい、長いひげをたくわえ、手に錫杖を持ち、高下駄を履いて腰かけ、前鬼・後鬼を従えた姿で描かれます。役行者が会得した計り知れない鎮魂と呪術の力が、大谷に近寄る災いから護っているのだろう。後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 行者神變大菩薩宗派 / -----創建 / 不明開基 / -----開山 / -----本尊 / 行者神變大菩薩札所 / -----所在地 / 常滑市大谷浜條118來應(来応)寺から行者神變大菩薩 / 來應寺から常滑街道を右へ200m先、徒歩3分ほど。参拝日 / 2025/10/21関連記事・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札所 金鈴山 曹源寺・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札所金光山 來應寺

2025.11.17

コメント(0)

-

クマ目撃情報マップ(愛知県纏め・豊田市纏め)

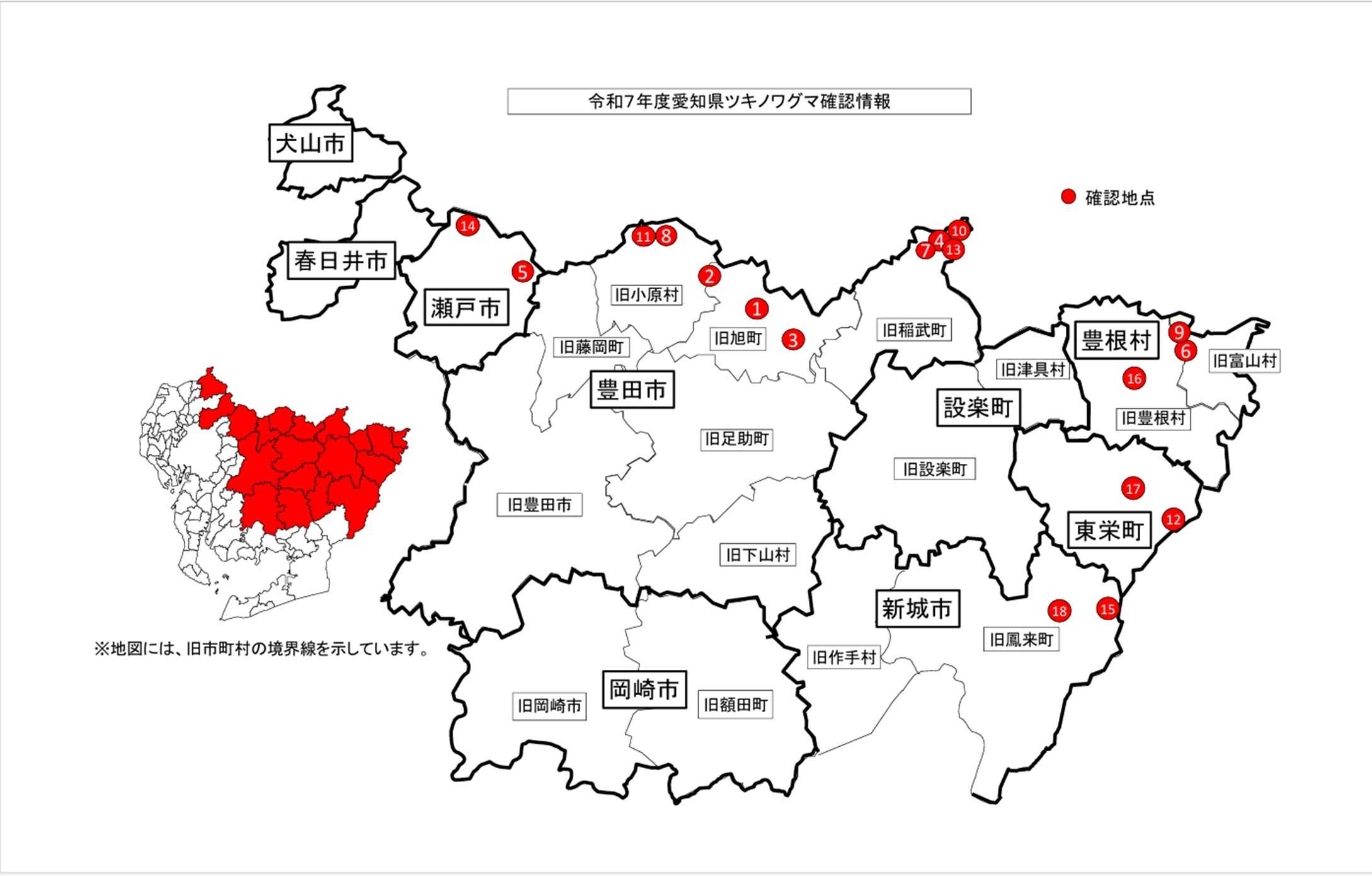

紅葉の秋。TVでは盛んに地元の紅葉の見所を紹介していますが、観光情報の中に熊出没状況に触れられません。一方で連日熊の駆除や被害のニュースは流れるものの、地元の情報はあまり耳にしない。上は愛知県がまとめた11/9時点の出没マップと場所の一覧。下は豊田市が纏めている出没情報の中から、10月から11月14日時点までの情報纏め。其々がデータを纏め、市町村と県の情報展開ができていないのが良く分かります。いかにも無駄が多いと感じる纏め方です。豊田市の情報を見る限り、猿投山周辺の保見や猿投でも目撃されています。瀬戸市・春日井市などの情報は見ていませんが、紅葉の山々にお出かけの際は地元の情報を見ておく方がいいかもしれません。お守り代わりの熊鈴くらいは付けておいても損はないと思います。あと一回キャンプにも行きたい気持ちはあるものの、キャンパー全員が食材や残飯の車中保管・炊事棟の清掃をしているかというと???と感じる時もあり、気乗りがしない。以前はそんな心配したことなかったが、やはり増えているのは間違いなさそうだ。

2025.11.14

コメント(1)

-

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札 所金光山 來應寺

番外札所 金鈴山 曹源寺から常滑街道を2~3分程右手に進む、そこはもう58番札所 金光山 來應(来応)寺になります。この辺りは、僅か400mの間に八幡社からはじまり、番外、58番、59番と札所が集中しており、効率がいい。第8回の札所が9つ巡る理由も頷けるような気がします。常滑街道から見る來應(来応)寺門前。常滑市誌(1976)によると『天正10年(1582)、 一翁得公和尚を開山として創建された。殉行記には「来応寺、在大谷村、号金光山、曹洞宗」、「此寺草創の年紀は不知」とある。本尊は如意輪観音である。』当時は裏山に観音堂があったようで、観音菩薩とともに大師も祀られていましたが、明治維新の折に境内に堂が遷されています。境内には「分身58番弘法大師」がお祀りされています。この像は、昭和37年に名古屋の石材店に泥まみれの石像が持ち込まれ、この像を洗い清めたところ58番の大師像とそっくり。店主は堂を作り供養を行い、像を安置すると、芳しくなかった商売が好転したという。後にその像は分身弘法として來應(来応)寺に寄進された。本堂左の弘法堂。唐破風向拝の意匠。大師像は黄金色の厨子に安置されいる。境内左に三つの祠と観音像、石仏が集められています。観音像の台座には「西国三十三所・秩父三十四所・坂東三十三所 百観音合体霊場」とある。右の三つの祠は左から「ぽっくり地蔵堂」、「分身58番弘法大師堂」、「子安地蔵堂」。その中から個人的に魅かれた三つの像を下に挙げます。ぽっくり地蔵。蓮華座の上の像はいずれも頭部が異常に小さく、見ようによっては頭部がないようにも見えます。ぽっくり往生できるようにと村人が奉納したものという、なぜこの形になったのか気になるところです。自分は特に信心深い方ではない、ただ一つ「自分含め家族が平穏に過ごせるように」とは必ず願うが、神や仏に長寿を懇願したことはない。しかし長年生きてくると必然的に多くの死に目にも立ち会うことになる。願わくば延命治療を受ける事無く、普通に床に着き、朝起きて気付いた時があの世であれば一番幸せだと思っている。楽に旅立ちたい、それは誰しも同じだと思う。「ぽっくり地蔵さん」はその願いを形にしたものだ。これが商売繁盛の「分身58番弘法大師像」。子安地蔵右の石仏。像容や舟形光背に文字が刻まれています、左上の文字は「享保七(1722)」と刻まれている様に見えますが、全ては読み取れなかった。仏徳のあまねき光り来応寺 大悲のめぐみ我に添ひくる後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札 所金光山 來應寺宗派 / 曹洞宗創建 / 天正10年(1582)開基 / 来応善荷座主開山 / 一翁得公和尚本尊 / 如意輪観世音菩薩札所 / 知多四国58番札所、知多西国観音霊場10番札所所在地 / 常滑市大谷字奥条27番地曹源寺から來應(来応)寺 / 曹源寺から常滑街道を右へ、徒歩2~3分ほど参拝日 / 2025/10/21関連記事・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札所 金鈴山 曹源寺

2025.11.14

コメント(0)

-

後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札所 金鈴山 曹源寺

前回掲載した大谷 八幡社、その西隣に隣接する曹源寺は知多新四国八十八ケ所霊場の番外札所のひとつ。神仏分離以前は、八幡社の神宮寺を務めたことから、地元では宮寺として親しまれている。常滑街道沿いに石柱門を構え、左手の常夜灯の竿には「金毘羅天」「妙見宮」と彫られています。伽藍は正面の本堂(弘法堂)と右手に庫裏、本堂左の金毘羅堂が主な伽藍。境内から本堂、金毘羅堂の眺め。曹洞宗公式ページには金鈴山曹源寺について以下のように紹介されています。「曹源寺は、1500年頃の創建という記録が残されています。本尊は阿弥陀如来。明治初期までは隣接する八幡社を所管していたため、地域の方々から「宮寺」とも呼ばれ、親しまれていました。八幡社の棟札に「康正3年(1457)3月12日願主 曹源寺持比血澄慶」と記されていることなどから、これ以前に開創されていた可能性もあります。境内には祭礼の山車を収める鞘蔵があり、大谷奥條地区の「東櫻車」が収められています。当寺には三体の弘法大師像が祀られています。そのうち中央の大師像は、宝剣を持ち密林の深い山々や湖沼に住む大蛇悪鬼を護摩妙供の秘力で退散させた、大師38歳の頃の御姿を表したものと伝わっており、霊験あらたかな「一切厄除大師」として多くの参拝者が訪れています。また当寺は、「くるま奉納」でも知られています。大正12年、病気平癒を願って木製のくるまを二頭の犬に引かせ諸国を巡拝していた男性が、夢のお告げにより当山を参拝したところ、不自由な身体が快癒したため、そのくるまを奉納したと伝えられています。今もそのくるまは、弘法堂に残されています。山門入って左側の別堂には、不動明王と金比羅大権現が祀られており、大漁や商売繁盛などを祈願し御祈祷が行われます。また、手前の庚申堂には、庚申さま、学問の神である天神さま、役行者さまが祀られており、ほほえみ童子は禅語「和顔愛語」を体現するスマイルで参拝者の人気者となっています。」と紹介されています。庚申堂。庚申信仰のご利益は、延命長寿・無病息災病・諸願成就などあり、農村では豊作や養蚕の神として、漁村では大漁や海上安全を祈る神として、庶民の生活と密接に結びついていました。庚申の日の夜、人が寝静まると、人の体内から三尸(さんし)の虫が抜けだし、その人が行った悪事を天帝に告げられると信じられ、それにより寿命が縮まるのを恐れ、庚申の日の夜は人々が集まりお経を唱えたり、会話や食事をするなどして寝ずに過ごしたそうです。地域によっては、持ち回りで各家に集まったり、立派な堂を建て地域のコミュニティーの場になっています。堂内の庚申像(青面金剛)、左に役行者像、右に天神(菅原道真)様が安置されています。本堂から回廊で繋がる金毘羅堂。堂内には金比羅大権現と不動明王が安置されています。本堂全景。入母屋瓦葺の建物で、堂内左側に弘法様、中央に本尊が安置されています。本堂の寺号額。堂内には煌びやかな天蓋がついています。堂内左側の弘法大師像。正面に宝剣を持った大師38歳の姿とされる大師像が安置されています。堂内左には黒光りした躄車が奉納されており大正12年、病気平癒を願い二頭の犬に木製のくるまを引かせ諸国を巡拝していた男性が、夢のお告げから当山を参拝したところ、不自由な身体が快癒したとされ、使い込まれたくるまを奉納したと伝えられています。今もそのくるまは、弘法様を安置する間に残されています。御詠歌有難や 金鈴山の岩陰に 弥陀のまします 曹源の寺次の知多四国58番札所金光山 來應寺は、曹源寺の前の常滑街道を右に100㍍ほど進んだ右側に鎮座します。後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札所 金鈴山 曹源寺宗派 / 曹洞宗創建 / 不詳 天文3年(1534)とも伝わる開基 / 不詳開山 / 説叟演公和尚本尊 / 阿弥陀如来札所 / 知多四国番外札所、四国直伝弘法63番所在地 / 常滑市大谷字奥条155村社 八幡社から曹源寺 / 村社 八幡社西隣、徒歩1~2分。参拝日 / 2025/10/21関連記事・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社

2025.11.13

コメント(0)

-

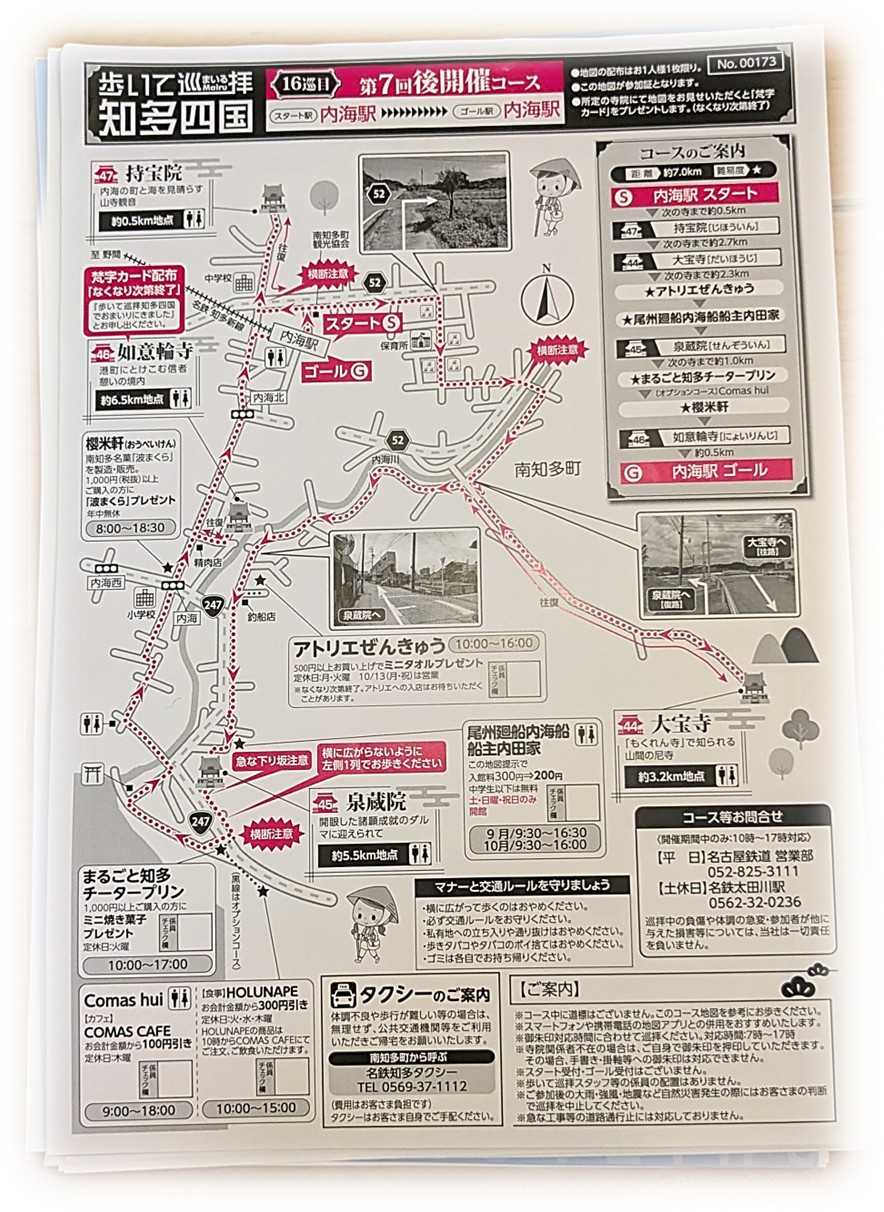

後開催第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社

今にも泣きそうな空模様となった10月21日、後開催第八回歩いて巡拝 知多四国を歩いてきました。今回のスタート・ゴールは名鉄常滑線「常滑駅」。上は第八回のルートマップ。距離も短く、札所も少なかったが前回と比べ、今回は距離11km、札所も番外曹源寺からはじまり、58~65番札所の9寺の巡拝と結構ハード。10:03名鉄常滑線「常滑駅」に降りたち、西口ロータリーから10:15分発の無料コミュニティーバス「グルーン」で「東大谷」バス停に向かいます。バスに乗らなければ、約7km歩くかタクシーが必要になります。コースのゴールが常滑駅のため、実質的なスタート地点は「東大谷」バス停からはじまります。常滑街道沿いの八幡社社頭全景。右の社号標は「村社 八幡社」とあり、大正7年(1918)に富士登山を記念して寄進されたもの。鳥居前の一対の狛犬(寄進年未確認)、その先の神明鳥居は昭和8年(1933)に寄進されたもの。手水舎は右手にあります。八幡社御由緒。「鎮座地 常滑市大谷字奥条150番地2当神社の創建は室町時代の康正3年(1457)です。更に古くは、奈良時代からの高砂山奉斎時代があります。当時、今の富貴・武豊・小鈴谷・西浦地区は枳豆志村と言われ、宝亀2年(771)高砂山に紀州「熊野三社」を勧請し、山頂で「翁面」二面と鉄の鈴7個の「環鈴」を用いて雨乞神事をしていました。やがて、村は東西に分かれ、翁面は西枳豆志村(常滑市熊野町)熊野神社と東枳豆志村(武豊町富貴)八幡社に、環鈴は当社に移されました。こうして、現在の地に須佐之男命と諏訪大明神を主祭神とする神殿が造営されました。その後、江戸中期になると誉田別尊と須佐之男命を祭祀する八幡社となり、現在に至っています。祭神 誉田別尊・須佐之男命末社 神明社、秋葉社、塩竃社、稲荷社、天満社、山神社、忠魂社、白龍社祭儀 元旦祭 1月1日、祈年祭 2月11日、例祭 4月3日直近日曜日、新嘗祭 11月23日、大祓式 12月31日祭り毎年四月三日の直近土曜・日曜日に行う祭礼は、宝暦5年(1755)以前から行われています。祭礼では、奥条「東櫻車」、浜条「蓬菜車」の御車の曳廻が行われます。その運行がお囃子の楽曲で進められるのが特徴で、今も若衆組織で継承しています。また、小学生による巫女舞、三番叟も奉納しています。」ここに出てくる高砂山は、鎮座地から北東に30分程歩いた伊勢湾を見渡せる小高い山で、古来この頂で儀式が行われていたようです。愛知県神社名鑑(1992)では大谷 八幡社について以下のように纏めています。「十一等級 八幡社 旧指定村社鎮座地 常滑市大谷字奥条150-2祭神 誉田別尊・須佐之男尊神由緒 創建は明らかでない。 永禄4年(1561)再建の記録がある。 尾張志には「神明ノ社 天王ノ社二所同所 山神ノ社 秋葉ノ社 此五社大谷村にあり」とある。 明治5年、村社に列格し、同40年10月、指定社となる。祭日 4月3日社殿 本殿流造、幣殿、拝殿、社務所氏子数 475戸」このブログでは由緒を尊重し、創建を康正3年(1457)、はじまりを宝亀2年(771)とさせて頂きます。鳥居の先の常夜灯は文化8年(1811)に寄進されたもの。拝殿正面全景、拝殿の左右に境内社が祀られています。旧拝殿は桁行の長い建物で、大棟には龍の飾り瓦が付いた趣のあるものでした。現在の拝殿は令和5年(2023)に建て替えられた木造瓦葺の木の香漂う真新しいものです。社殿は側面の眺め。境内左から今回の知多四国最初の札所、番外「金鈴山 曹源寺」に通じています。拝殿右の境内に、板宮造の7社が整然と祀られています。左から秋葉社、塩竃社、稲荷社、天満社、山神社、忠魂社、白龍社。境内右から見た二つの石標、右のものは読み取れず、左の角の取れた石は白山妙理大権現。後方は八幡社の流造の本殿。境内右に明治期に行われた改修の際、旧舞殿の鬼飾りが残されています。拝殿左の境内社は神明社。大棟には6本の鰹木と内削ぎの千木が飾られ、棟持柱が外に現れる神明造で祭神は天照大御神。境内から社頭の眺め。参拝を終え、かみさんの待つ曹源寺に向かおう、一旦常滑街道に出て、すぐ右側です。後開催第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社創建 / 康正3年(1457)祭神 / 誉田別尊・須佐之男命境内社 / 神明社、秋葉社、塩竃社、稲荷社、天満社、山神社、忠魂社、白龍社例祭 / 4月3日以前の日曜日氏子域 / 常滑市大谷、大谷朝陽ヶ丘所在地 / 常滑市大谷奥條152 「東大谷」バス停から八幡社 / バス停を降り常滑街道を右手に進み200m先、徒歩5分未満。参拝日 / 2025/10/21

2025.11.12

コメント(0)

-

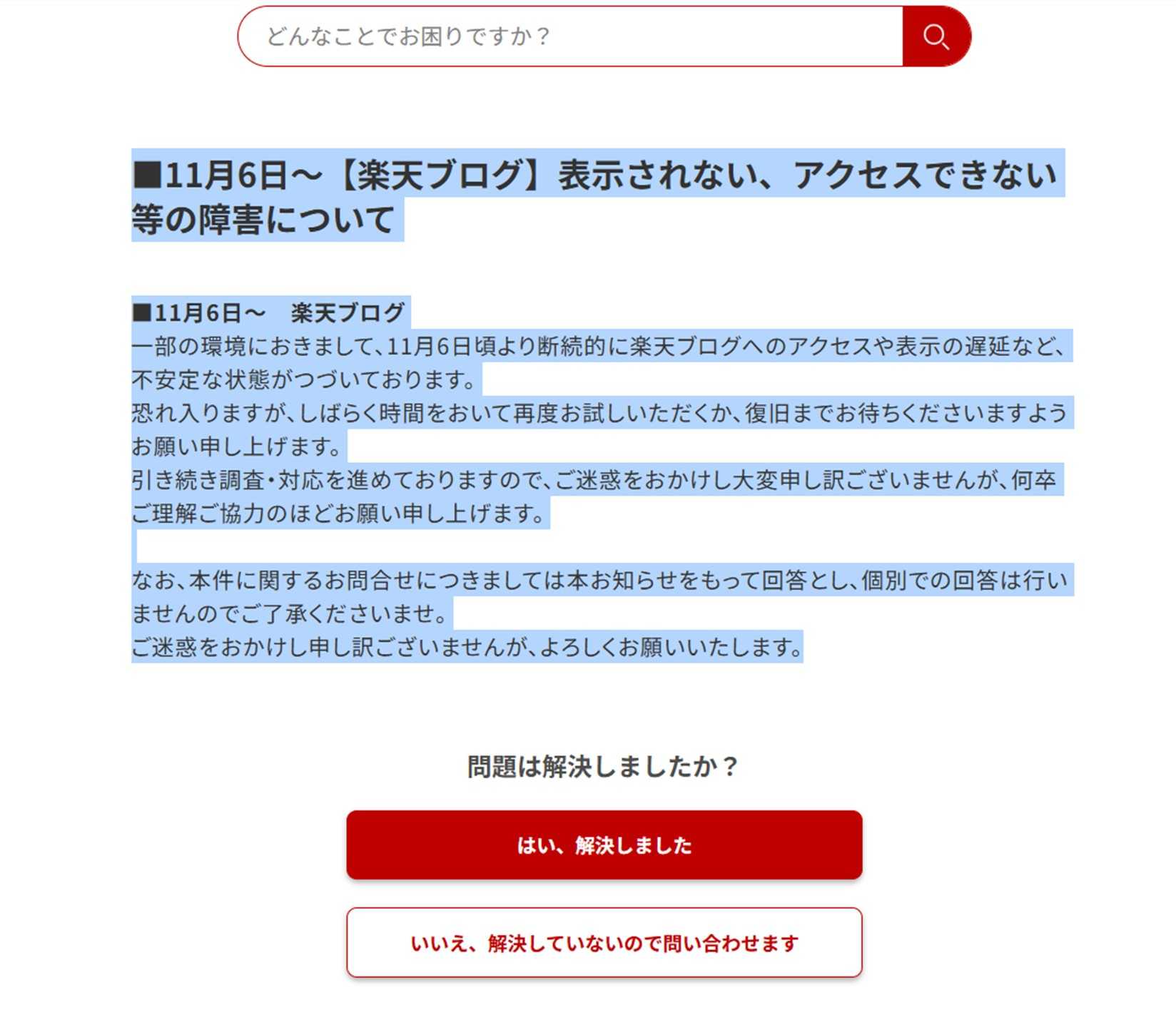

どうした?楽天ブログ2

相変わらずの状況が続いています。マシンの設定に問題はない様で、他のブログは正常に動いているようです。僅かな時間ですが動く時もあるようですが、以下のメッセージまでは確認できました。要するに「復旧するまで問い合わせるな」という事。一体何が起きているのか?いつ目途にしているのか、知りたいところです。

2025.11.09

コメント(0)

-

津島社(加納馬場)

加納馬場「津島社」。前回掲載した千秋町佐野「厳島社」から、青木川右岸の南東約1kmほどの加納馬場郷内地区に鎮座します。津島神社全景。田畑の中にできた住宅街、その中に津島社の杜と鳥居の姿が現れます。鎮座地は現在の千秋町芝原の東に接する千秋町加納馬場郷内になります。左の明治中期の地図では加納馬場村の西にある芝原集落にあたり、当時の地図でも鳥居らしき印がみられます。津島社の奉納幟がはためく社頭全景。社地は南北に長く、鳥居のある社頭は東向きにあり、鳥居をくぐって右手が社殿になります。愛知県神社名鑑(1992)による津島社の解説は以下になります。「十五等級 津島社 旧無格社鎮座地 一宮市千秋町加納馬場字郷内89番地祭神 素戔嗚命由緒 創建は明らかでない。宝暦2年(1752)8月27日葺換の棟札がある。明治10年現位置より日吉社境内へ移転し、更に同13年8月12日現位置へ再び奉祀した。此の間、氏子中に不幸が続出したからだと伝えられる。例祭日 10月10日社殿 本殿 流造崇敬者数 150人」鳥居から境内の眺め。鳥居は昭和53年(1978)、加納氏子寄進とある。鳥居正面の手水舎。綺麗に保たれた鉢には、龍口から注がれた澄んだ清水が満たされていた。社殿全景。左右の献灯台、正面の拝所とその奥に一対の狛犬と本殿が主なもので、境内社は見当たりません。右手の献灯台の柱には文政(1818~1831)の元号が読み取れる。本殿域全景。高く築かれた基台の上の本殿域に流造の本殿が祀られています。優等生とも思える容姿の津島神社の狛犬。寄進年は見忘れましたが、比較的近年に寄進されたものと思われます。本殿域全景。正面の扉以外は四方を壁で囲われており、本殿以外に境内社は祀られていません。素戔嗚命を祀る本殿は、銅葺屋根の朱塗りの流造で、虹梁や蟇股、木鼻などの意匠にも抜かりがない。個人的な主観ですが、津島社や天王社はやはり朱塗りがいい。境内から社頭の眺め。ここから少し東に行けば、名鉄犬山線と五条川(幼川)が流れ、以前なら小牧山も見通せたことだろう。今回の神社巡り、ここ津島社で幕を下ろし、遅目の昼食をとって家路に着こう。何にするかな、遠回りして久し振りにラーメンショップのねぎらーめんを食べに行くか。独身の頃は良くお世話になったが、相変わらず美味しい。ラーメンショップ春日井店所在地 / 春日井市八田町6-21-19津島社(加納馬場)創建 / 宝暦2年(1752)葺換の記録が残る祭神 / 素盞嗚命祭礼 / 10月 スポーツの日氏子域 / 千秋町加納馬場所在地 / 一宮市千秋町加納馬場郷内89参拝日 / 2025/10/13厳島社から津島社 / 厳島社から東へ、青木川に架かる橋を渡り、県道63号線を右折、信号のある交差点を左折、約500m先で左折。移動距離約1km、移動時間約5分。関連記事・秋葉神社(河内屋新田)・不明社(河内屋新田)・入鹿宗雲 熊野社・入鹿伝右 八王子社・替地 天神社・稲荷神社(入鹿出新田)・津島社(加納馬場)・神明社(加納馬場)・龍光寺・髙須社(千秋町佐野)・厳島社(千秋町佐野)

2025.11.09

コメント(0)

-

どうした?楽天ブログ

11月5日~7日にかけて、全国一宮巡りの一環で山口県の周防國一宮 玉祖神社と長門国一宮 住吉神社を参拝してきました。そのトピックスを掲載したかったのだが、帰宅し楽天にアクセスするも一向に繋がらず、ブログの更新がままならない状況が続いています。今たまたま繋がったようで、試験的に書いてみました、なにか違和感を感じます。いつまた不安定になるやも、接続が安定するまでしばらく様子を見る必要がありそうです。web上には同様の症状を伝える声がみられ自分だけではないようです。下書きも書いていられない、無料だけに任せるしかないにしても、この休みが明ければ復旧することを期待しよう。

2025.11.08

コメント(0)

-

厳島社(千秋町佐野)

前回掲載した千秋町佐野の龍光寺から、車で東へ1~2分程の千秋町佐野字弁財天浦に鎮座する「厳島社」、今回はこちらを掲載します。鎮座地は青木川右岸の千秋中学校北側にあたり、すぐ脇を青木川が流れています。社頭は、車道から少し奥に入った場所になり、分かりにくいかもしれませんが、小さな森と朱の鳥居が目印として分かりやすい。実は、8月に加納馬場の熱田神社を訪れた際に立ち寄る予定でいましたが、尋常じゃない暑さにスマホやナビがご機嫌斜めで場所もよく分からず諦めた神社です。因みに熱田神社は、この道路を東に進み、交差点を越えた左側に社頭を構えています。上の地図、左は明治時代で、佐野集落の東、青木川右岸のマーカーが鎮座地になります。地図上では周囲に住居はみられず、鳥居の印は描かれていませんが、青木川沿いの田畑の中に位置します。車道から社頭の眺め。小さな杜の入口に朱も鮮やかな両部鳥居を構えています。車止めはなく、普通車ならなんとか通れる道幅です。社頭の眺め。鳥居左側を進むと右側に駐車余地がありました。両部鳥居。小型ながら、島木と笠木の反りが綺麗な均整のとれたものです。鳥居は大きく神明鳥居と明神鳥居の2種類に分けられます。最上部の笠木や島木とその下の貫、それを支える本柱で構成されます。貫が本柱を貫通しているものが明神鳥居、貫通していないものを神明鳥居と覚えていればいいでしょう。神社など格式(個人的に嫌いな識別基準)をうたうことはあっても、鳥居の形をもって格式が高い・低いをうたうことはないと思います。両部鳥居は、本柱の前後に控え柱を設け、本柱につなげた構造で、安定感があり、優雅な立ち姿が、個人的にとても気に入っています。愛知県神社名鑑(1992)「厳島社 15等級 旧無各社鎮座地 一宮市千秋町佐野字弁財天浦3308 祭神 市杵島姫命由緒創建は元禄2年(1689)2月5日という。明治5年5月据置公許となる。例祭日 4月15日社殿 本殿 神明造崇敬者数235人 」額は厳島社。鳥居を過ぎ、神橋を渡るとやや鬱蒼とした参道の先に社殿が姿を現します。社殿正面全景。正面に石造の蕃塀も構えています。社殿は蕃塀と祭文殿と思われる建物と、その先の本殿で境内社は見当たらなかった。蕃塀は昭和61年(1986)に寄進されたもの。祭文殿から本殿の眺め。妻壁に掛けられた「厳島神社」の額。祭神の市杵島姫命は、本地垂迹では弁才天と同一神とされ、佐野字弁財天浦の地名もここからきているのかも。本殿。青木川が流れ、周囲を田んぼに囲まれたこの地に、水を司る弁天を祀るのは、自然な選択と言えるだろう。三本の鰹木と外削ぎの置き千木を施した板宮造で、彫飾りの施された脇障子が付く。社叢左側からみた社殿全景。参道から受ける印象は鬱蒼としたものでしたが、田畑に面した西側は意外にスッキリとしています。参道に戻り社頭南側の眺め。明治頃の地図では田畑だけだったこのあたり、景観はすっかり様変わりした。変わらないのは青木川の流れと厳島社だけだろうか。厳島社(千秋町佐野)創建 / 寛永13年(1636)祭神 / 市杵島姫命祭礼 / 4月15日氏子域 / 千秋町佐野所在地 / 一宮市千秋町佐野字弁財天浦3308参拝日 / 2025/10/13龍光寺・髙須社から厳島社 / 龍光寺から南に向かい突き当りを左折、青木川に架かる橋の左手前の森。龍光寺から約400m、移動時間1~2分。関連記事・秋葉神社(河内屋新田)・不明社(河内屋新田)・入鹿宗雲 熊野社・入鹿伝右 八王子社・替地 天神社・稲荷神社(入鹿出新田)・津島社(加納馬場)・神明社(加納馬場)・龍光寺・髙須社(千秋町佐野)過去記事・加納馬場 熱田神社

2025.11.08

コメント(0)

-

龍光寺・髙須社(千秋町佐野)

一宮市千秋町佐野「金剛山 龍光寺・髙須社」、今回はこちらを取り上げます。鎮座地は、前回掲載した加納馬場の神明社から、西に向かい青木川を越え、 国道155号で左折、300m先を左折したあたりの千秋町佐野に鎮座します。車で5分もあれば移動できます。そもそもGマップで神明社が表示されたため立ち寄ってみましたが、現地に着くと龍光寺境内に社がある、そんな印象を受けます。マップ上では「神明社」と表記されていますが、それを示すものは現地には見当たらなかった。龍光寺全景。手前に石柱門を構え、境内右に堂、境内左に社、右に龍光寺伽藍。現在の千秋町佐野は明治22年(1889)までは丹羽郡佐野村で、後に合併を繰り返し千秋村を経て、昭和30年(1955)一宮市に編入され千秋町佐野となった。明治の地図では佐野集落北外れに龍光寺の印はあるものの、鳥居の印はみられません。1976年出版の尾張徇行記第4巻 (丹羽郡・中島郡之部)の記録から、自分なりに編集したのが以下になります。「竜光寺、『府志』には、佐野村に所在する天台宗であり、野田密蔵院の末寺であると記されている。覚書には、天台宗の寺院で観音堂が一宇建てられていた。春日井郡福徳村にある円光寺の弟子である理円坊の堂守、敷地一反十二歩の四畝二十三歩は年貢を免除、残りの五畝十九歩は年貢地であった。当寺の書上に寺の境内と大日神社の敷地を合わせて一反七畝二十歩である。この寺は、天和三年(1683)に願い出て、知多郡大符村の「明光院」という寺号を譲り受け、「竜光寺」と改称した。大日神社の社地は、かつては村の管理地(村扣)であったが、元文二年(1737)に竜光寺の管理地(寺扣)となった。その際、寺は村の西方から大日神社の敷地内へと移転した。旧跡地(一反十二歩)は、現在では竜光寺の管理地となっている。」龍光寺について尾張志、丹羽郡史、尾張名所図会などから、「龍光寺」「佐野」などで頁をめくるも開基などの情報を見つけられなかった。当寺についてはこれを引用します。地蔵堂。境内全景。左にGマップがいうところの「神明社」、左の入母屋瓦葺の建物が本堂で、右に秋葉神社、薬師堂、庫裏とつながっています。「神明社」全景。高い基壇の上を玉垣で囲い、銅葺屋根の流造の本殿が「神明社」と思われます。本殿の左側にも小さな社が祀られています。まず、この「神明社」について、愛知県神社庁では登録はなく、「髙須社」として以下の情報と写真が添えられていました。「髙須社祭神 大日霎貴尊祭礼 4月15日氏子域 千秋町佐野所在地 一宮市千秋町佐野3431」髙須社はあまり馴染みがなく、尾張徇行記にある大日霎貴尊を祀る大日神社は、明治期に神明社に改められていったようです。しかし、そうした中でも一部の神社では後に、神明社から大日神社に改称し直す事例はあったようです。それが神明社ではなく「高須」を冠したか理由は良く分からない。推測でしかありませんが、鎮座地から東の青木川の右岸・左岸には高須の地名があり、その地名を冠しているのかもしれません。神社庁の「髙須社」か、引用先を明示していないGマップの「神明社」、どちらが正しいかとなると、神社を包括する神社庁の「髙須社」が正しいと思わざるを得ない。なのでここでは「髙須社」として記載させてもらいます。今頃は、社頭の幟立てに、社名の入った大きな神社幟がはためいているだろう。愛知県神社名鑑(1992)及び同HP(※)の髙須社の解説、氏子域などは以下。「十五等級 高須社 旧無格社鎮座地 一宮市千秋町佐野字北高須3431番地祭神 大日霎貴尊由緒社伝に寛永13年(1636)9月10日創建とある。明治5年5月据置公許となる。例祭日 4月15日※氏子域 / 千秋町佐野社殿 本殿流造、拝殿崇敬者数 223人」左手の板宮造の小社について詳細は不明です。本堂と右手の大銀杏の傍らに「八大龍王昇天」の社がある。本堂傍らの当寺所蔵の文化財解説。文化財ナビ愛知の解説は以下のようなもの。「木造十一面観世音菩薩立像 分類 県指定 種別 彫刻所在地 一宮市千秋町 所有者 龍光寺 指定年月日 S34.10.8 時代 平安末期~鎌倉初期詳細解説 高さ158cm、桧材、寄木造、彩色。面相は豊かに柔らかく、切れ長で柳葉状の眼形である。体部前面はやや複雑化しているが、姿態は整っている。彩色はほとんど剥落し、全体に木肌が露出しているが、それがかえって穏やかな刀法や衣文の流れのなめらかさを示している。頭上の化仏(けぶつ)の一部と右脇下の一部、光背など、いずれも後補である。この地方にみられる藤原末期通有の形式をもつ作である。」「ぼたん深彫の前卓本尊十一面観音の前に置かれてあるもので、雲形脚で曲線の条を深く彫りさげ、まことに力強く流麗である。つり合いの良い筆返しと写実的な牡丹花の絵様刳形は金箔、緑青、赤等をもっていろどり、豊かな色彩と構図の安定は相当な名作と称しえる。」他にも写経179巻・刊経7巻・経筥20合(一宮市指定文化財)を所蔵、破損の個所も少なくよく保存されている。桃山時代(1573-1603)のものとされる。本堂を右から眺める。向拝から堂入口の眺め。山号・寺号の入った大きな木札と十一面観世音菩薩の額。向拝に掛けられた鰐口。見上げた限りでは裏表に銘文は見当たらなかった。手挟と木鼻の意匠。間口一杯の大きさを持つ十一面観世音菩薩の額。格子戸から堂内の眺め。本堂右の方形屋根の堂が秋葉神社、右手が薬師堂。薬師堂の向拝下の「薬師如来」の額。堂内には金色の厨子が安置されていますが、良く確認できなかった。額には「秋葉神社」とある、佐野集落の火伏の神、秋葉大権現を祀る。龍光寺は神仏習合の色合いが残る寺でした。金剛山 龍光寺宗派 / 天台宗創建 / 不明(天和三年(1683)龍光寺へ改称)本尊 / 本尊十一面観音菩薩髙須社創建 / 寛永13年(1636)祭神 / 大日霎貴尊祭礼 / 4月15日氏子域 / 千秋町佐野所在地 / 一宮市千秋町佐野3431参拝日 / 2025/10/13神明社(加納馬場)から龍光寺・神明社 / 県道171号線で西に向かい青木川を越え、 国道155号で左折、300m先を左折、二筋目を右折。移動時間3分、移動距離約1km。関連記事・秋葉神社(河内屋新田)・不明社(河内屋新田)・入鹿宗雲 熊野社・入鹿伝右 八王子社・替地 天神社・稲荷神社(入鹿出新田)・津島社(加納馬場)・神明社(加納馬場)・神明社(加納馬場)

2025.11.07

コメント(0)

-

神明社(加納馬場)

前回掲載した加納馬場津島社、今回はそこから西に800mほど、県道171号線の千秋交番裏側の森に鎮座する神明社(加納馬場)を掲載します。写真は神明社南側の稲田から眺める神明社の杜。鎮座地は青木川左岸の田園地帯に鎮座しており、加納馬場地内でも、まだまだ広い田畑が広がっている地域。鎮座地は明治時代の地図で見る限り、田畑の中に針葉樹の森がポツンと残る地域で、周囲に住居は見られず、鳥居の印は確認できません。南北に長い逆三角形の社地で、両脇に車道が伸び、後方の県道と接しています。こうして眺める神明社の全景は、あたかも水面を進む船のようにも見えてくる。加納馬場神明社社頭。右の神明社社標と正面の神明鳥居は昭和58年(1983)に寄進されたもの。当神社の由緒・沿革は現地でみられず、Gマップは神社の写真のみで由緒など記述は全くなく、国立国会図書館サーチから調べる事になりました。加納馬場神明社について愛知県神社名鑑(1992)は以下のように纏めています。『十五等級 神明社 旧無格社鎮座地 一宮市千秋町加納馬場字神明下1706祭神 玉祖命(タマノオヤノミコト)由緒 創建は明らかでないが、元文3年(1738)の勧請ともいう。口碑によると、昔洪水の時に流れ着かれた神を恐耀してお祀りしたもので、 以来雨乞いの神として崇敬される。昭和58年本殿を改築、鳥居を新設した。例祭日 10月第三日曜日。社殿 本殿 神明造崇敬者数 15人』「尾張志下巻(1979)」には「山王権現社、天王社、熱田大明神社、神明社、加納馬場村にあり」との記述がみられます。尾張志全60巻が尾張藩主・徳川慶臧に献上されたのが弘化3年(1846)である事を踏まえると、元文3年(1738)の勧請も頷ける。神明社といえば祭神は天照大御神が一般的ですが、玉祖命を祭神とする神明社はあまり記憶がない。玉祖命は、三種の神器のひとつ「八尺瓊勾玉」を作った神とされます。玉造部の祖神で、山口県防府市の玉祖神社(周防国一宮)が総本社で、神明社の形式を取りながら、玉祖命を祭神とする神明社は珍しいのかもしれない。創建当初、玉造部との所縁があったものと思われますが、歴史的背景までは調べていません。鳥居から先の境内左側に「千秋中東 土地改良記念碑」が立てられ、奥に行くにつれ広がりを持っています。境内奥の社殿の眺め、右手の建物が県道沿いに建つ交番。遠目からこんもりと茂った樹々の多い杜に見えますが、境内に立つと意外に樹々はすくなく、むしろスッキリした印象を受けます。本殿全景。角の取れた岩を組み上げて作られた基壇の上に板宮造の本殿が祀られています。本殿に社名札や祭神を示す木札は掛けられていなかった。参拝を済ませ、本殿から社頭を眺める。桜や剪定された欅(だろうか)が大きく枝を広げていますが、黄金色の稲田が見通せる明るい境内でした。神明社(加納馬場)創建 / 元文3年(1738)勧請とされる祭神 / 玉祖命祭礼 / 10月第3日曜日氏子域 / 千秋町加納馬場所在地 / 一宮市千秋町加納馬場高須56参拝日 / 2025/10/13津島神社から神明社 / 西に向かい県道63号線を横切り、加納馬場高須地内の神明社まで移動距離0.8km・約5分関連記事・秋葉神社(河内屋新田)・不明社(河内屋新田)・入鹿宗雲 熊野社・入鹿伝右 八王子社・替地 天神社・稲荷神社(入鹿出新田)・津島社(加納馬場)

2025.11.04

コメント(1)

-

津島神社(加納馬場)

前回掲載した小牧市入鹿出新田の稲荷神社から西に向かい、名鉄犬山線を越え、一宮市千秋町加納馬場の津島神社を訪れる。この界隈は何度か訪れてはいるが、未だ回り切れていない神社が多い。今回の津島神社もそのひとつになります。鎮座地は名鉄犬山線を越え、5本目の路地を左折し、250m先の左側になります。鎮座地を明治25年の地図とほぼ現在の地図で比較したものが上になります。当時の津島神社は集落の北外れに位置し、周囲は住居など見られませんが、現在は田畑の面積も当時と比べると大きく減少し、住宅地となっていることが分かります。地名の加納の由来については、幾つかの説があり、現在地の南東に鎮座していた長福寺本尊の「観音」像に由来する、「尾張国地名考」(1816)の加納と馬場村の二村を加納馬場村と称したが、「川沼」が「加納」となったとする説があるようです。後に加納馬場の一部は江南市の千秋町に編入され、その後の町名変更により加納馬場の名は消えています。津島神社は南北に長い社地を持ち、間口の狭い南側に社頭を構えています。農地から住宅地に生まれ変わった一帯にあって、この杜は貴重な存在ともいえる。社頭の社号標と鳥居から境内の眺め。鳥居から先の参道には蕃塀を構えます。昭和44年(1969)に寄進された蕃塀。連子窓の上の束には「津島社」の額が入る。舞殿。木造瓦葺の入母屋造で四方吹き抜けのもので、屋根は4本の隅柱で支えている。加納馬場の津島神社について「愛知県神社名鑑(1992)」では以下のように語っています。『15等級 津島社 旧無格社鎮座地 一宮市千秋町加納馬場字郷内89番地祭神 素戔嗚命由緒 創建は明らかでない。 宝暦2年(1752)8月27日葺換の棟札がある。 明治10年現位置より日吉社境内へ移転し、更に同13年8月12日現位置へ再び奉祀した。 此の間、氏子中に不幸が続出したからだと伝えられる。例祭日 10月第3日曜日社殿 本殿流造崇敬者数 150人』また、「尾張志下巻(1979)」には「山王権現社、天王社、熱田大明神社、神明社、加納馬場村にあり」との記述がみられます。現在の祭神は素戔嗚命で、神仏分離以前には天王信仰に基づく牛頭天王を祀る神仏習合の天王社であったと考えられます。尾張志全60巻が尾張藩主・徳川慶臧に献上された弘化3年(1846)という年代を踏まえると、当社の創建は宝暦以前、江戸時代初期にまで遡る可能性があります。津島神社が明治期に一時期移転した日吉社は、創建時期は不明ですが、往古は尾張志にある山王権現社と称しました。舞殿の格子天井。一枚一枚に花や神馬が描かれており、氏子達の手で奉納されたものだろうか。舞殿から本殿の眺め。檻に囲われた凛々しい姿の狛犬が本殿を守護しています。本殿域全景。寄進年を見忘れましたが、余程勢いがあるのか、檻で囲われている狛犬は、風貌に風格が漂っています。本殿前から舞殿越しの境内の眺め。古くから厄除けとして祀られ、当地の移り変わりを見守ってきた津島神社。一時期はこの地を離れたものの、再びこの地に戻り、加納馬場に降りかかる災難から守護している。そのおかげから、目の前には豊かに育った稲穂が収穫の時期を迎えていました。津島神社(加納馬場)創建 / 不明(宝暦2年の棟札)祭神 / 素戔嗚命祭礼 / 10月第3日曜日氏子域 / 千秋町加納馬場所在地 / 一宮市千秋町加納馬場松下86参拝日 / 2025/10/13稲荷神社(入鹿出新田)から津島神社 / 西に向かい豊田3丁目交差点で左折、三ツ渕原新田交差点を右折・直進し名鉄犬山線を越え、5本目の路地を左折して250m先。移動距離3.2km・約10分関連記事・秋葉神社(河内屋新田)・不明社(河内屋新田)・入鹿宗雲 熊野社・入鹿伝右 八王子社・替地 天神社・稲荷神社(入鹿出新田)過去記事・千秋町 日吉神社

2025.11.03

コメント(0)

-

稲荷神社(入鹿出新田)

前回掲載した替地 天神社から南に1.7km程の入鹿出新田、以前は牛屋と呼ばれた地域に稲荷神社があります。鎮座地は、小牧北IC西側の市道の牛屋交差点を過ぎた道路右側に朱色の鳥居を構える小規模な社。当日は、道路際に立てられた「正一位稲荷神社」の幟がはためき、朱色の鳥居が神社の存在を示してくれる。今昔マップでは、明治から現在までの地図には神社の表記は見られず、創建時など推測はできません。鎮座地の牛屋集落は、寛永10年(1633)、入鹿池の造成によって水没する入鹿村より、立ち退きを余儀なくされ農家は、金一両と移転先として小牧山以西の広大な荒れ地が与えられ、当地には9人の農家が移住・開墾を行い尾張国春日井郡入鹿出新田として成立したという。その後、行政区画の変化に伴い、地名は「東春日井郡入鹿出新田大字牛屋」→「小牧町入鹿新田大字牛屋」→「小牧市入鹿出新田」と変遷し、現在は「牛屋」の地名は行政上消滅し、交差点名やバス停などに名を留めている。神社全景。道路北側に南向きに鳥居、左には小さな堂が建てられています。この神社の由緒や祭礼について幾つか調べてみましたが公的記録には乏しく、地元の口伝や自治会の記録を調べるほかなさそうです。土地柄から、入鹿出新田の牛屋一帯の農業守護や商売繁盛を祈願する場として祀られたものと思われます。稲荷神社境内全景。境内には三基の石灯籠と一対の狛狐が安置され、その先に本殿と二つの石標が祀られています。創建時期は不明ですが、昭和中期に寄進された狛狐と陶器の白狐が本殿を守護しています。小牧のシンボルと言える小牧山には、周辺の狐の大親分「吉五郎」の伝説が伝わります。牛屋の狐はその子分だったのかナ。小牧山には、現在も吉五郎の子孫たちが生息していますが、田畑が広がっていた牛屋周辺は倉庫群に姿を変え、狐にとっては住みにくいところかもしれない。本殿右手には「秋葉山大権現」、左は「善明霊神」と刻まれた霊神碑。ここから南西の春日井市牛山地区は御嶽を開山した「覚明霊神」の出世地、この碑を見て「覚明」と思い込んでいたが、改めて見ると「善明」で間違いないようだ。この辺りも御嶽講の熱心な信者が多いようです。神社左の堂には二体の石像が安置されています。左は地蔵尊像、右の像は台座に銘が刻まれていたが良く分からなかった。尚、当神社には駐車場はありません。稲荷神社(入鹿出新田)創建 / 不明祭神 / 不明祭礼 / 不明氏子域 / 不明所在地 / 小牧市入鹿出新田989参拝日 / 2025/10/13天神社から稲荷神社 / 南に向かい牛屋信号を右折、130m先の右側距離1.1km、車で約4分。関連記事・秋葉神社(河内屋新田)・不明社(河内屋新田)・入鹿宗雲 熊野社・入鹿伝右 八王子社・替地 天神社過去記事・吉五郎稲荷

2025.11.02

コメント(0)

-

替地 天神社

丹羽郡大口町替地2「天神社」。江戸時代に新田として開拓されたこの辺り、これらは寛永10年(1633)に作られた入鹿池や入鹿用水、その後の木津用水の恩恵を受け、荒れ地から作物の生産に適した状況になり、次々と開拓されて行きました。一帯の新田の名の頭には「入鹿」の名がつけられ、神社が鎮座する替地もその一つで、当時は入鹿長桜・替地新田として呼ばれていた。現在の替地の地名は、それまでの幾つかの郷を平成になって、替地1から3丁目に整理したもので、大字秋田字東郷前・字東八丁の一部・字天王・字鳥見塚が整理されたのが鎮座地の替地2丁目になります。替地 天神社社頭全景。車道沿いに南北に長い社地を持ち、社頭左に「村社 天神社」の社号標があり、右手の石柱門の先に鳥居を構えています。替地 天神社について「大口町史、愛知県神社名鑑」では以下のように纏めています。『由緒「愛知県神社名鑑」に社伝として、この社の東隣にある替地釈迦堂の開基定隠尼が、京都の北野天神の分霊をうけ天保14年(1843)この地に祀り氏神とした。なお、境内にある春日灯籠には「文政8年(1825)8月」と刻まれている。境内社 金刀比羅社・津島社・御鍬社・稲荷社・国府宮・金刀比羅宮旧社格 村社』今回も過去の地図で鎮座地を見てみます。鎮座地の大口町替地にあり、明治・大正時代の地図でも入鹿長桜替地新田集落のほゞ中心に鳥居の印が見られます。「替地」という地名の由来として以下のような話が伝わるという。『江戸時代に紀伊国 田辺城主 安藤直次(紀伊藩付家老)の子で浪人となった安藤彦十郎直高が、慶安2年(1649)、愛知郡古渡村(現在の名古屋市中村区古渡)に来て棚村小十郎と出会った。直高は、子の安藤伊兵衛と棚村小十郎をともない長桜村に移り、村の土豪であった鈴木重任に許しを得て、長桜村の南辺を開発した。さらに南方の土地(現在の替地集落)を開墾して集落ができた。同地は犬山城主 成瀬氏の領地であったため、尾張藩主に申し出て小口村にあった尾張領の一部と交換した。それ以来「替地」と呼ばれるようになったという。』新田開墾により集落が形成され、その鎮守として祀られたのが天神社のはじまりのようです。石柱門から参道の眺め、右手の建物は替地集会所。この神社のシンボルは参道を遮るように広く根を張った一本の楠ではないだろうか。樹齢は不明ですが、地表にまで現れる根の力強さは自然が持つエネルギーを感じられる。境内左側から常夜灯と境内の眺め。常夜灯は「日本惣社」文政8年(1825)と刻まれている。「文政8年(1825)の春日灯籠」とあるが、これを指しているのだろうか、これ春日灯籠だろうか。参道の一対の灯籠の寄進年は未確認。灯籠から先の狛犬と大正6年(1917)に寄進された神明鳥居、その先に蕃塀を構えている。鳥居前の子持ち毬持ちの狛犬は、昭和62年(1987)に寄進されたもの。蕃塀は昭和47年(1972)に寄進されたもの。境内左の手水舎。社殿全景。左手に稲荷社があり、写真では切れているが右手の替地集会所の裏にも境内社が祀られています。玉垣の右には菅原道真の神使「伏せ牛」が安置されている。替地 天神社について大口町史と愛知県神社名鑑では以下のように纏めています。『由緒「愛知県神社名鑑」に社伝として、この社の東隣にある替地釈迦堂の開基定隠尼が、京都の北野天神の分霊をうけ、天保14年(1843)この地に祀り氏神とした。なお、境内にある春日灯籠には「文政8年(1825)8月」と刻まれている。内社 金刀比羅社・津島社・御鍬社・稲荷社・国府宮・金刀比羅宮旧社格 村社』上記のようなものでした。拝殿全景。入母屋妻入りの拝殿に後方で切妻平入の幣殿が一体となった木造建築。拝殿前を守護する狛犬は、大正6年(1917)に寄進された子持ち毬持ちで、鳥居前のものと比べても風格が漂います。拝殿額は「天神社」。右側から眺めた社殿全景。小さいながらシックな装いの纏まった外観で、後方に流造の本殿が祀られています。本殿、高い壁もあり本殿域に摂社が祀られているかまでは分からない。写真は替地集会所後方の境内社。左は本四国、西国、秩父、坂東の霊場巡拝記念碑、地蔵堂、役行者像、不明社が祀られ、後方にも石像が祀られています。拝殿左の伏見稲荷社。鳥居の先には二つの社と石標が祀られています。境内には金刀比羅社・津島社・御鍬社・稲荷社・国府宮・金刀比羅宮の五社が祀られているという。この三社は中央が伏見稲荷、右は金刀比羅社と見立てると、左の社は社名札がなく不明です。天神社本殿域にも社は祀られているようです。替地 天神社創建 / 天保14年(1843)祭神 / 菅原道真祭礼 / 10月第2日曜日氏子域 / 大口町:替地所在地 / 丹羽郡大口町替地2-305参拝日 / 2025/10/13八王子社から天神社 / 北に向かい県道176号線を西に向かい、秋田三丁目右交差点を左折し南下、矢戸川を越えた左側の天神社まで、距離2.3km、車で5分強。関連記事・秋葉神社(河内屋新田)・不明社(河内屋新田)・入鹿宗雲 熊野社・入鹿伝右 八王子社

2025.10.30

コメント(2)

-

入鹿伝右 八王子社

入鹿伝右 八王子社。前回掲載した入鹿宗雲新田の熊野社から北に向かい県道176号線で東に向かい、伝右交差点を左折する右手に森が見えてきます。今回の目的地は大口町伝右の入鹿伝右新田に鎮座する八王子社を掲載します。大口町伝右に鎮座する八王子社の社頭全景。社頭右側に八王子社の社標と注連柱と常夜灯を構え、参道は写真後方の杜に伸びています。鎮座地の伝右(でんね)は明治39年(1906)太田村、小口村、富成村の三村が合併し大口村大字秋田となり、後の大口町秋田の一部から昭和54年(1979)に成立した地名で、社頭の南側には伝右公会堂があります。上は大正9年の傳右衛門新田周辺地図。明治の地図にも神社の印が確認でき、はじまりは庄屋伝右衛門の先人が、現在の江南市安良から移住し、寛文2年(1662)に当地を開墾し成立させた入鹿伝右衛門新田にはじまるようです。鎮座地は入鹿伝右衛門新田の北外れに位置し、新田の南を東西に延びる現在の県道176号線を東に向かうと本宮山西麓に鎮座する大縣田神社に行きつき、東麓には入鹿池が迫っています。現在の地名は、当地を開墾した伝右衛門からきているものと思われ、前回の入鹿宗雲 熊野社を例に倣えば入鹿伝右 八王子社となるのだろうか。社頭から先の参道と鳥居の眺め。稲田の広がっていた時代に比べ、周囲の様相は変わっていますが、八王子社の杜は今も濃い緑を残しています。鳥居前から境内の眺め。鳥居の先に構えた蕃塀が下界から社殿を遮っています。左手には空に向かって伸び続ける巨木が聳えており、ランドマークとしての存在感を漂わせています。大口町史・愛知県神社名鑑による八王子社の紹介は以下のようなもの。『15等級 八王子社 旧村社鎮座地 丹羽郡大口町大字秋田字郷裏67番地祭神 市杵島姫命、活津日子根神、熊野樟日神、多芸津姫神、田心姫神、天忍穂耳命、天穂日命、天津彦根命 由緒社伝に、元和9年(1623)4月、丹羽郡安良村(現江南市安良町)の佐藤伝右衛門らがこの地を開拓し、入鹿伝右衛門新田として新しく村を成立させた際、郷里の八王子社(現在の江南市安良町八王子地内)を勧請し、守護神として祀ったとされる。『尾張徇行記(1822)』には正保3年(1646)勧請と記されている。明治8年村社に列格する。例祭日 10月15日に近い日曜日。社殿 本殿流造・幣殿・拝殿。氏子数 45戸。境内社に秋葉社・津島社・神明社。』石造蕃塀(1930)。下部に兎と千鳥が描かれ、上部は八王子神社と彫られた束の左右に龍が彫られています。拝殿全景。一対の常夜灯の先に献灯台と狛犬を安置する。石造献灯台(1930)にも装飾が施されています。火袋の左右側面には跳ね獅子、正面には龍が彫りこまれています。社殿全景。入母屋瓦葺の妻入りの四方吹き抜け拝殿で、全て丸柱が使われています。拝殿から祭文殿は渡廊で結ばれています。拝殿前の狛犬は昭和12年(1937)に寄進されたもの。拝殿外観には奇をてらった意匠は見られず、印象はシンプルなもので、内外に拝殿額は見られなかった。拝殿内から狛犬が守護する渡廊と祭文殿の眺め。八王子社の秋祭りでは、境内で湯立神事や拝殿内でお囃子による巫女舞が披露されるという。渡廊を守護する狛犬、寄進年は確認できなかったが、この風貌は昭和以前の寄進と思われます。祭文殿と本殿域全景。祭文殿から板塀が本殿域を取り囲んでいます。幣殿格子戸から幣殿内・本殿域の眺め。よく見ると、ここに八王子社の額が掛けられています。中央が八王子社本殿で、神社名鑑には流造とあったが、板宮造りのようにみえます。本殿の左右に摂社が祀られているようです。本殿右の摂社、どちらも板宮造り。境内社に秋葉社・津島社・神明社の三社を祀るとありますが、この二社が何れにあたるのか不明です。本殿後方からの眺め、シンプルで落ち着いた佇まいをしている。本殿左の境内社。一対の春日灯籠が建てられ、その先の本殿には社名札はなく、社名は不明です。安直ですが、個人的に赤い屋根からイメージできるのは津島社だろうか。左の幟立て?は「安全」と刻まれ、明治45年(1912)に奉納されたもので、その左の石標には「わらじはし」と刻まれています。「わらじはし」を調べてみましたが詳細は不明です、どこからか移されてきたものだろうか。入鹿伝右 八王子社創建 / 寛文2年(1662)祭神 / 活津日子根神 熊野樟日神 多芸津姫神 田心姫神 天忍穂耳命 天穂日命 天津彦根命 市杵島姫命祭礼 / 10月15日に近い日曜日氏子域 / 大口町:伝右所在地 / 丹羽郡大口町伝右1丁目15番地1参拝日 / 2025/10/13熊野社から八王子社 / 北に向かい県道176号線を東に向かい、伝右交差点を左折、一筋目を右折、距離1km、車で5分未満。関連記事・秋葉神社(河内屋新田)・不明社(河内屋新田)・入鹿宗雲 熊野社

2025.10.29

コメント(1)

-

入鹿宗雲 熊野社

前回ご紹介した小牧市河内屋新田の不明社から、市道大畝町4号線を少し西へ進むと丹羽郡大口町に入ります。今回掲載する熊野社は、その不明社から約800メートル西、大口町秋田二丁目に鎮座しています。市道を走っていると、左側の黄金色に色付いた稲田の先に熊野社の杜が見えてきます。杜の左側が熊野社の社頭になります。明治11年(1878)に秋田村となる以前は宗雲新田村と呼ばれていた地域。上は大正9年(1920)頃の熊野社周辺地図。地名の由来は奥州から来た小笠原宗雲により、家来の左右田弥次右衛門と佐竹左大夫により開墾・成立した宗雲入鹿新田にできた集落で、小笠原宗雲からきている。当時は南屋敷・中屋敷・北屋敷に分かれ、秋田地区には長桜、替地、八左、宗雲、伝右の五つの集落が構成されており、明治11年(1878)にそれらが合併し秋田村となる。鎮座地は八左集落の南外れに位置しており、神社は、寛文元年(1661)に左右田弥次右衛門が屋敷内に権現社を勧請したのが熊野社のはじまりとされる。南向きに社頭を構える熊野社。杜は楠と竹が主となり、稲田が多い地域にあって、遠目から眺めると黄金色の水面に浮かぶ小島のようにも見える。神明鳥居から参道の眺め。参道は、大きな影を落とす大楠の先の社殿に続いています。社殿全景。主な建物は左側の社務所、拝殿、祭文殿、本殿で、社殿の左右に境内社が祀られています。参道左の手水鉢。境内左側の縁起や社務所、そして境内社の眺め。縁起の内容は以下。『熊野社 入鹿宗雲 新田の由来祭神 伊邪那美命、伊邪那岐命、建速須佐之男命、火之迦具土神右祭神を守護神として、360年前、寛永年間、小笠原宗雲也数名がこの地に入植入鹿用水を利して開拓に当る。函来幾多の変進を経て、明治元年5月入鹿池の決壊にともない甚大な被害を受けるも、その後発展の一途をたどる。大正年間には戸数20数戸を教え、同4年天皇御即位記念として、祭文殿建立。昭和15年、拝殿の改築をする。同34年9月26日、伊勢湾台風により、拝殿倒壊、同年再建着工、翌35年10月完成。平成に至り、本殿、祭文殿、玉垣の改築を起工、翌2年11月吉日完成する。時に戸数60数戸となる。一方、昭和6年、産業振興と地区民親睦の拠点として、建設された集会場は60年の年月を経て、改築を発案、秋田三丁目124番地の1の土地を求め、平成元年起工、同2年11月吉日をもって完成した。この二事業共に平成への改元、並に天皇御即位記念事業として行う。』愛知県神社名鑑(1992)では以下のように記されています。『十五等級 熊野社 旧村社鎮座地 丹羽郡大口町大字秋田字中山五九番地祭神 伊邪那美命、櫛御気野命由緒 創建については明らかではないが、「尾張志」に熊野権現社とある。 明治五年村社に列格する。例祭日 10月15日に近い日曜日社殿 本殿神明造、鞘殿、拝殿氏子数 33戸』大口町史(1982)には以下のように記されていました。『寛文村々覚書」によると、宗雲入鹿新田に「権現社内三畝歩前々除」とある。備前検地(1608)以前より免税地であったことがうかがえる。「尾張徇行記」にも「権現社」とあり、寛文元年(1661)に弥次右衛門が屋敷内に勧請したこと、元禄7年(1694)に寺社役所により改めがあり年貢地になったことが記されている。長く続いた「権現社」は、明治維新の神仏分離令で現在の熊野社に改められた。境内には津島社、稲荷社、秋葉社がある。』熊野権現勧請が熊野社のはじまりのようですが、その時期は寛文元年(1661)か、万治或いは明暦まで遡るのかもしれません。拝殿全景。現在の社殿は平成2年(1990年)に手が加えられたようで、外観には特に目立った傷みも見られず、境内同様、美しく維持されています。400年もの長きにわたる氏子たちの崇敬の念が伝わってきます。社殿全景。拝殿から祭文殿の眺め。入母屋瓦葺の屋根を支える柱は手間のかかる丸柱が使われています。拝殿と祭文殿の間にある狛犬。寄進された年は確認していませんが、かなりの年月を経ているように見えます。高い石垣の上に作られた祭文殿・本殿域全景。本殿は神明造のようです。大口町史(1982)には津島社、稲荷社、秋葉社があるとありますが、本殿域に境内社があるか確認はできなかった。社殿左の赤い鳥居を構える境内社。社名札がなく定かではないですが、これは稲荷社だろうか。左手には山神が祀られています。本殿右側の眺め。右側に小さな覆屋が建てられています。覆屋。中には1躯の石像が安置されています。安置されていたのは年代不明の役行者像、堂の裏から光背を見ればなにか彫られていたのかもしれない。台座に彫られているのは前鬼と後鬼だろうか。参拝を終え参道から社頭を眺める。鳥居の前には樹洞のできた大きな樹が聳えています。今は目の前に大きな建物が視界を遮っているが、かつては一面黄金色の稲田が広がっていた。入鹿宗雲 熊野社創建 / 不明祭神 / 伊邪那美命、伊邪那岐命、建速須佐之男命、火之迦具土神祭礼 / 10月15日に近い日曜日氏子域 / 大口町:秋田宗雲所在地 / 丹羽郡大口町秋田2参拝日 / 2025/10/13不明社から熊野社 / 西に向かい最初の交差点を左折して右側、距離800m、車で5分未満。関連記事・秋葉神社(河内屋新田)・不明社(河内屋新田)

2025.10.28

コメント(1)

-

不明社(河内屋新田)

前回掲載した秋葉神社(河内屋新田)から、北に向かい徒歩数分の所で小さな社に出会いました。詳細は全くつかめませんが、今回は河内屋新田の不明社として掲載します。鎮座地は、河内屋新田の集落中心から、少し北に外れた、小さな集落の北端にあたり、背後には、市道大畝町4号線が東西に延びています。鎮座地から東の眺め、収穫期を迎えた稲田の先に見える森は若宮八幡社の杜。前回掲載した秋葉神社(河内屋新田)から、北へ300mほど先の、市道と交わる手前左側に、写真の社が祀られています。過去の航空写真で見ると、昭和中頃まではここから先の北側は広大な水田地帯が広がっていました。その後、周辺は徐々に工場やロジスティックセンターが進出し、社の前の市道も大型のトラックが行き交うようになりました。この社、Gマップにも載っておらず、現地でも社名につながる寄進物や創建時期など詳細は分かりません。今昔マップを見る限り、河内屋新田の中心から、少し北に離れた集落の鎮守を願い、祀った社のように見えます。不明社(河内屋新田)創建・祭神不明所在地 / 小牧市河内屋新田秋葉神社(河内屋新田)から不明社 / 北に300m向かった道路左端、徒歩4分。駐車余地がないので河内屋会館の駐車場から徒歩を推奨。関連記事・秋葉神社(河内屋新田)

2025.10.25

コメント(0)

-

秋葉神社(河内屋新田)

小牧山周辺の寺社を巡るのが今年の目標のひとつですが、8月以来久しぶりに小牧山方面の神社を巡ってきました。今回からその際に訪れた神社を掲載していきます。初回は小牧市河内屋新田の公園内に鎮座する小さな社を取り上げます。当日は実りの秋を迎え、近隣では子供御輿や法被を羽織った人の姿を何度か見かけました。写真は鎮座地の「かわちや児童遊園」の北側から北東方向の眺め。黄金色の田んぼの右手に見えている杜は、若宮八幡社の杜で、その遥か先には本宮山、入鹿池がある。江戸時代は尾張国春日井郡河内屋新田村で、入鹿池の築堤技師として河内国から招聘された河内屋甚九郎の名に由来するという。上は明治24年の鎮座地の地図、Gマップには秋葉神社として出てきますが、今回現地を訪れてみると秋葉神社を裏付けるものは見つからなかった。ただ、明治24年当時はこの場に寺が鎮座していることが分かります、しかし神社としては記されていません。寺は昭和中頃には地図から姿を消し、新たに鳥居が記されることもありません。この神社は姿を消した寺の鎮守社だった可能性を感じます。このブログではとりあえず「秋葉神社」としておきますが、果たして火の神「加具土命」だろうかと疑問を感じます。鎮座地の河内屋新田は寛永年間(1624~1645)入鹿池築造に尽力した入鹿六人衆の一人、船橋仁左衛門(七兵衛)により開発され成立したもの。明治元年(1868)入鹿切れで水は津波となって犬山市、大口町方面に大きな被害を与えました。上の地図は被災して24年後の村の様子ということになります。上は入鹿切れの被害の広さを伝える絵図。水は本宮山北側の裾沿いを西へ流れ、左下に向け濁流となって流れ下り、小牧山の北側の「河内屋」として記された当地にも被害が及んでいることが分かります。後に建立された「暴水流亡各霊墓」にも被災地として河内屋村の名が記されています。そうした地域にあって火の神だろうか、そう感じてしまいます。入鹿切れ以前から寺の鎮守や集落の火伏として祀られていたのなら納得できるが、なにせ創建時期が不明なのでなんとも歯がゆい。「かわちや児童遊園」西側から眺める「秋葉神社」、後方の建物は「河内屋老人憩いの家」。「かわちや児童遊園」と「河内屋老人憩いの家」全景。右手にはコミュニティー施設「河内屋会館」があり地域の交流の場となっている。「河内屋老人憩いの家」の前の手水鉢には漱水とあるが水は張られていなかった。左側には観音堂と石碑群がある。安置されている像は全部で三十三躯、西国三十三観音霊場の本尊かな。左の像の台座正面は「大乗妙典千部」、左側面に寛政2年(1790)の文字が刻まれています。右手は「白春龍神」。河内屋新田が開かれたのが寛永年間(1624~1645)とされるので、成立後間もなく寄進されたもの。どことなく寺の名残が漂っています。正面の社と右の石碑、碑には「船橋家先祖の碑」と刻まれています。河内屋新田開拓に尽力した船橋仁左衛門を顕彰するものと思われます。本殿全景。やはり秋葉神社につながるものは見られません、扉の先のお札を見ればスッキリするのだろうが、そんなわけにもいかない。詳細は不明ですが、新田が成立し集落も大きくなり、集落の除災目的で祀られたものだろうか。秋葉神社(河内屋新田)創建 / 不明祭神 / 不明氏子域 / 河内屋新田祭礼 / 不明所在地 / 小牧市河内屋新田485参拝日 / 2025/10/13

2025.10.24

コメント(0)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 46番札所 井際山 如意輪寺

前回掲載したマルイ商店内海店から250mほど北に向かえば、第七回歩いて巡拝 知多四国の最後の札所、46番札所 井際山 如意輪寺に到着です。新四国第46番札所井際山 如意輪寺山門。束をはさむような両側の笈形と虹梁の下の蟇股の透かし彫り。境内から山門と手水舎の眺め。参道左側の修業大師像、大師像の右から本四国八十八ケ所霊場のお砂を踏みながら礼拝することができます。如意輪寺本堂・弘法堂全景。本堂前の石段の両脇にはマニ車が置かれているので、こちらを回す事で御真言を唱えたことと見なされる。弘法堂は写真左の棟で、納経所は本堂右になります。南知多町誌 本文編(1991)では如意輪寺について以下のように纏めていました。『井際山 如意輪寺 (内海字中之郷)真言宗豊山派に属し、本尊は如意輪観世音菩薩である。開基・開山の名は不詳であるが、中興開山に梅山和尚(天正二年没)の名が記されている。当寺は、持宝院とともに観福寺の一山九院の一院として建てられたものである。創建当初は隆盛を極めたが、後に衰微荒廃した惨状に心を痛めた帰依者が現在地に堂宇を再建して「如意輪寺」の寺号を本寺 万徳寺(稲沢市)より付された。本尊以外の尊像は薬師如来・十一面観音・地蔵菩薩である。現有堂宇は本堂・庫裡、祖師堂、庚申堂、地蔵堂、護摩堂、山門である。当寺は明治初年まで、中之郷入見神社の別当を兼ねていた。知多四国第四十二番の札所である。』 尾張志の短い記述内容と符合するもので、記述にある「四十二番の札所」はタイプミスと思われます。創建時期は泉蔵院同様に神亀年間(724~729)井際山 観福寺の塔頭として行基(668~749)により創建されたと伝わる。また、知多半島では3体の円空仏がお祀りされており、そのうちの1体が当山の薬師如来像で、貞享から元禄初期(1684~1689)に作られたものとされ、旧暦の10月8日から12日までの5日間御開帳されるという。今年は11月9日がその日になるようです。本堂内の様子。弘法堂内の様子。堂の左には貝殻の奉納絵馬が多数掛けられていました。如意輪寺を象徴する存在の蘇鉄。おもかる地蔵尊と本堂。境内右の水子地蔵尊。これで第7回の全ての札所は回り終えました、足慣らしの今回に対し、次回は11kmの行程となります。長いだけに次回も後開催で回る事にします。後開催はなにより道が空いており、札所も混雑しないのが一番いい。念ずれば心の迷い雲晴れて 真如の月は常にかがやく第7回の梵字カード、足の捻挫もあり今回の巡拝は無理かなと思っていましたが、なんとか最後の札所まで辿り着くことができました。まだまだ先は長いが全ての回のコンプリートを果たしたい。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 46番札所 井際山如意輪寺宗派 / 真言宗豊山派開基 / 724~729(行基)開山 / 天正2年(1574)、梅山和尚本尊 / 如意輪観世音菩薩様札所 / 知多四国46番札所、南知多観音霊場31番札所所在地 / 知多郡南知多町内海中之郷12マルイ商店から如意輪寺 / 北に向かい250m先の南知多町内海サービスセンターへ。移動時間約3分ほど。参拝日 / 2025/9/30関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 アルザス「千鳥チーズ」・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 臨海山慈光寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 45番札所 尾風山 泉蔵院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 マルイ商店内海店

2025.10.23

コメント(0)

-

残念なピザとの遭遇

10月21日、歩いて巡拝知多四国第八回を巡ってきました。約12kmを歩き、寺の盛衰、出逢った方との世間話など、いろいろ感じることがありました。そんな中で今回は少し毛色を変え残念だったピザの話。訪れたのが水曜日、この日はコースの距離も長く、遅いランチをとることにしました。しかし、事前に調べた沿線の食事処は悉く定休日。コンビニで済ませるかとも考えたが、INAXライブミュージアムの施設にあるイタ飯屋が、評価も良く営業しているとG先生が教えてくれた。ランチにしては高い価格帯でしたが、たまにはいいかとやってきました。施設内は芝生の庭園に焼き物が飾られ、施設内には耐火煉瓦の煙突が聳え、ミュージアムやタイル博物館も含め楽しめる施設でした。世界のタイル博物館と隣接した目的地ピッツェリア ラ・フォルナーチェ。外観はいい感じで、店内もガラス窓が多く明るい店内で天井も高く開放的で好印象。早速ピザランチのピザ、マルゲリータとクワトロフンギをオーダー。接客も好印象で悪い感じはしなかった。提供されたマルゲリータ、かみさんのピザも似たようなものでした。いろいろピザは食べてきたし、キャンプ飯で自分でも作り、焦げの入ったピザの端は嫌いな方ではない、むしろ好きなんだが、提供されたピザは焦げを通り越して、もはや炭化して・・・窯の中で均等に回せなかった結果、火力が偏ってしまったのだろう。最初は炭を落とし無理して食べたが、途中からそれすらやめた。ピザ窯の中は灰だらけのようで、ピザの裏も灰だらけ。生地やチーズ、トマトソースの風味、バジルの香りも炭と灰の香りと風味にかき消され、ひたすら炭と灰の味しかせず、美味しいものではなかった。見た目のいい店だが、焼き手と配膳係の各々に、商品に対する提供許容限度がないに等しい。とある店だと、配膳係が焼き加減をみて、焼き直しをしてくれるところもある。双方ともこれを許容できるのがこの店のようだ。口コミや星の数を信用する人はいないだろうが、写真と現実にこれだけギャップがあると評価すら信用できない。若い頃なら焼き直しを要求したのは間違いない。客とて主張すべきはするべきだが、店が平然と提供するものに、こうした要求はカスハラと捉えかねないご時世。自分の許容範囲の狭さに問題があるという事で、黙って食えということのようだ。二人が残した炭のカスと炭化したピザの食べ残しを見て、店側がどう捉え、学ぶかだろうが学びはないだろう。コンビニの冷凍ピザの方がまだ良かったかもしれない。ピッツェリア ラ・フォルナーチェ所在地 / 常滑市奥栄町1-1-130

2025.10.22

コメント(0)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 マルイ商店内海店

前回の泉蔵院を後にした頃には、すっかり昼食の時間を過ぎてしまい、予定していたお店には間に合わず、 国道247号線・内海交差点付近で、急遽昼食を取れる場所を探すことにしました。泉蔵院から内海交差点に至る途中の浜辺沿いに唐人お吉出生地碑を見かけました。お吉と聞くと個人的に下田の印象が強く「なんで?」というのが正直なところで、内海は唐人お吉(斎藤きち)の出生地とされるそうです。内海は海水浴でも来ないし、釣りでも立ち寄らないので、あまり歩いたことはなく、碑の存在は全く知らなかったので、これまでの認識を改めないといけないようです。お吉は天保12年(1841)12月22日、尾張国知多郡西端村船大工の斎藤市兵衛と妻きわの二女として生まれ、4歳まで内海で過ごしたという。後になって気付いたことですが、マルイ商店内海店に向かう道筋の月光山 西岸寺はお吉の先祖の菩提寺だという。今回内海を歩いてみて、寺社以外にも色々見どころは多いようだ。写真は内海交差点の北角にあるマルイ商店内海店。お土産直売所とありますが、土産以外にもイートインコーナーで地元の名物「シラス」を使った食事やシラスジェラートなども提供しています。オーダーは、好みの商品を券売機で購入し、カウンターに提示して自分で取りに行くセルフ方式なので、椅子に座って待っていても、店員さんが注文を取りに来ることはありません。店内はとても明るく清潔で、開店して間もない様子。シラスや干物などの水産加工品を扱う販売コーナーと、テーブル・カウンター席のイートインスペースも完備されています。海沿いのご飯屋というと、狭くて薄暗く、魚の匂いが気になる…という印象を持っていましたが、ここではそうしたことは一切感じませんでした。 自分がオーダーした釜揚げシラス丼。生シラス丼もありますが、白飯のうえのシラスの目と視線が合うと少し食べづらい。かみさんオーダーのシラスおにぎりとシラスコロッケ。味の評価は個人差がありますが、入りやすい雰囲気で、なにより広い駐車場がありがたい。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 マルイ商店内海店営業時間 8:30~17:00定休日 不定休tel 0569-84-1441所在地 / 知多郡南知多町内海中浜田15ー18 泉蔵院からマルイ商店 / 泉蔵院から内海海水浴場方向へ向かい、内海川を越え約700m先の国道247号線内海交差点角にあるマルイ商店内海店まで約10分。参拝日 / 2025/9/30関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 アルザス「千鳥チーズ」・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 臨海山慈光寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 45番札所 尾風山 泉蔵院

2025.10.20

コメント(0)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 45番札所 尾風山 泉蔵院

慈光寺門前から左に進み50mほど先の左側に45番札所尾風山 泉蔵院に続く石段が現れます。海沿いの国道沿いから、急なスロープを上ると本堂脇から境内につながる脇参道がありますが、こちらが本来の入口と思われます。45番札所 尾風山 泉蔵院入口全景。内海海岸に迫り出した前山の西端に位置し、前山の丘陵が背後に迫る場所に鎮座しています。石段の正面に宝篋印塔があり、右手方向の参道の先に伽藍が広がります。宝篋印塔、年代は見ていません。宝篋印塔左の「泉蔵院の指定文化財 算額」解説。内海出身の榎本犀助章清が宝暦4年(1754)に奉納したもので、本堂(薬師堂)に掲げられており、豊浜の成道山光明寺にも江戸時代の算額が残されています。泉蔵院境内全景。泉蔵院は弘法大師巡錫の霊跡として知られる井際山観福寺の一坊・泉蔵坊として神亀年間(724~729)に僧行基が創建したと伝えられています。室町時代初期に、内海城主一色氏により鎮守堂として城内に移転されました。その後一色氏は家老佐治氏に追われ、主を失った内海城は廃城となり、泉蔵坊はその城跡を寺域とし、梅山和尚の中興により天文年間(1532〜1555)泉蔵院へと改められた。内海が廻船業で栄えた時代はその旦那衆が講員に名を連ね、文化7年(1810)に再建された金毘羅堂は、内海廻船組を主宰した前野小平治の寄進により建立されています。御本尊は行基菩薩の作と伝えられる秘仏の阿弥陀如来、薬師如来。ともに行基の自作とされ、信者が、今の人生と来世の両方で安らかに過ごせるように願って、二体の仏様を並べて丁寧に安置した」とされます。また、泉蔵院は祈願が成就するという通称「だるま弘法」として親しまれ崇敬されています。参道左側の見上げる高さの山肌に堂があり、内部に三つの社が祀られているようですが詳細は分かりません。この背後の頂に一色城址があります。金比羅堂。入母屋瓦葺で軒唐破風付き素木造の建物で、各部の彫細工はなかなかのもの。現在の堂は文化7年(1810)の再建とされ、手前の石灯籠も前野小平治の寄進によるもの。拝所から堂を見上げる、欄間の細工も手が込んでいます。正面の本堂と右手の弘法堂。本堂の山号額「尾風山」。現在の本堂は延宝4年(1676)に再建された、入母屋瓦葺のもので妻側に向拝を持つもの。目入り達磨が安置された本堂内の眺め。本堂から右手の45番札所弘法堂の眺め、安置される大師像は「だるま弘法」と呼ばれるようです。みだやくし なはいろいろにことなれど とうきふやくのじがんとぞしれ後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 45番札所 尾風山 泉蔵院宗派 / 真言宗豊山派開山 / 梅山和尚開基 / 724~729(行基)本尊 / 阿弥陀如来・薬師如来札所 / 知多四国45番札所、南知多観音霊場三十番札所所在地 / 知多郡南知多町内海南側69番慈光寺から泉蔵院 / 慈光寺門前から左に50m先の左側。移動時間1・2分参拝日 / 2025/9/30関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 アルザス「千鳥チーズ」・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 臨海山慈光寺過去記事・『成道山 光明寺』知多郡南知多町豊浜

2025.10.19

コメント(1)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 臨海山慈光寺

名鉄電車の「歩いて巡拝知多四国」で内海の町を歩いています。前回掲載したアルザスで「千鳥チーズ」を頂いたあと、次の目的地45番札所泉蔵院へ向かいます。アルザスから南に向かい、一筋目を左に進んだあたりで「高潮水位ライン」の表示を見かけました。長閑な海辺の風情が漂う内海ですが、1953年の台風13号、1959年の伊勢湾台風の際には、高潮により甚大な被害を受けました。近年では台風の勢力が一層強まりつつあり、この看板は過去の記憶を語るものではなく、自然の猛威に備えるための警鐘として、未来へ向けて後世に伝えるものです。道を更に進むと左側に趣のある建物が見えてきます。越屋根が印象的な尾州廻船内海船船主 内田家。尾州廻船組織「尾州廻船」の内、地元内海を拠点とした内海船の有力船主であった「内田佐七」家によって造られた明治初期の建造物で、内田佐七の家屋と分家の家屋「旧内田佐平二家住宅」から成っており、土・日・祝日限定で公開されています。内田家を横目に先に進むと、正面に「法然上人知多二十五霊場」の幟とその高台に鎮座する寺が現れます。石段右の寺標には「四国巡拝発願者 衛門三郎由来杖杉弘法大師札所 慈光寺」と刻まれています。衛門三郎は平安初期の伊予国(愛媛県)の豪農で、托鉢に訪れた僧に冷遇したことから、身の回りに不幸が続き、後にそれが弘法大師と知り、後悔の念から私財を捨て、許しを乞う為大師を追って四国巡礼の旅に出た人物とされ、本四国巡礼の先駆けともいえる人物。門前左の解説板の内容は以下。「慈光寺天文八年(1539)創建 西山浄土宗。本尊「阿弥陀如来座像」(平安時代後期)一色氏内海城の大手門を移したといわれる山門は鐘楼兼用の二重門。境内には内田佐七家の沖船頭が、江戸時代末に隠岐の島からもって来たといわれる「あごなし地蔵」があり、お参りすると歯痛が治るといわれている。南知多三十三観音の二十九番札所。」 先程の内田家と関連がある寺なので立ち寄ってみました。慈光寺門前。知多四国には69番札所として慈光寺(知多市大草字西屋敷)があるが、寺名は同じながら、内海の慈光寺は知多四国の札所には含まれていない。石段正面の斜面に稲荷荼枳尼天。参道は右に続き、一色氏内海城の大手門を移築したとされる山門。三門から方形屋根の本堂の眺め。本堂の山号額。臨海山 慈光寺は天文八年(1539)恵空上人の開創で、十四世安空義静上人により中興されました。堂内には本尊の阿弥陀如来の他、十二年に一度開帳される秘仏大日如来像、馬頭観音、衛門三郎ゆかりの杖杉弘法大師、円空作の「弁財天」を安置する内田佐七家の菩提寺です。後で知ったことですが、本堂左脇の小道を進むとそのまま、知多四国45番札所泉蔵院に通じています。本堂から鐘楼兼用の二重門の眺め、門の先には墓地につながる小さな門があります。門入口の右の間には千体地蔵が安置されています。今から300年前の造立で、祈願成就・水子供養・子供の冥福供養のため奉納されたのがはじまりとされる。門入口の左には六地蔵と正面に「あごなし地蔵」と呼ばれる地蔵が安置されています。安政年間(1854~1860)、隠岐(島根県)の地蔵を分祀して持ち帰ったとされ歯痛が治るとされます。隠岐の「あごなし地蔵」は隠岐に流された小野篁(おののたかむら)の悲恋伝説からはじまるようです。都人だった篁は、遣唐使の任を拒絶し、隠岐に配流され、村の娘阿古那と恋におちたが、赦免の日が訪れ都へ帰る際、別れを嘆き悲しむ阿古那のために、篁は自分の身がわりに地蔵を刻み阿古那に与え隠岐を去って行ったという。以来阿古那地蔵と呼ばれ、いつしか転訛し「あごなし地蔵」になり、歯痛に効くと信仰されていったようで、その御利益を知った船乗りによって隠岐から全国に広がっていったようです。もう少しゆっくりしたところですが、今日は足の捻挫もあり、ただでさえかみさんに後れを取っているので、後日改めて訪れたい、本堂左からかみさんの待つ45番札所泉蔵院に向かいます。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 臨海山慈光寺宗派 / 西山浄土宗開創 / 天文8年恵空上人本尊 / 阿弥陀如来札所 / 南知多三十三観音霊場29番札所 馬頭観音、法然上人知多霊場9番札所所在地 / 知多郡南知多町内海南側63アルザスから慈光寺 / アルザスから南に向かい一筋目を左に進み突き当り。移動時間5分参拝日 / 2025/9/30関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 アルザス「千鳥チーズ」

2025.10.18

コメント(2)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 アルザス「千鳥チーズ」

入見神社から次の目的地「45番札所泉蔵院」に向かう道すがら、国道247号線沿いの洋菓子店に立ち寄りました。小さなトロトロのチーズケーキが印象に残ったので、今回はこちらの洋菓子店を掲載します。左正面の「千鳥チーズケーキ」の看板がそのお店「アルザス」。外観は地元内海のケーキ屋さんの趣ですが、創業弘化4年(1847)の和菓子店市太樓が昭和49年(1974)に開業した和洋菓子店です。街で見かける敷居の高い店舗とは違い、店内も親近感を感じる雰囲気です。工場一括製造で安価を売りにした大手ケーキ屋さんも、随分値上がりし「これがこの値段」と感じる中で、全体的に商品価格も安価な設定、田舎だからという理由ではなさそうです。「千鳥チーズ」飲めるチーズケーキとも言われるだけに、食感はとても柔らかいもので「飲める」は的を射た表現かもしれない。お茶うけに丁度いいサイズで、何個でも食べられる。チーズケーキにもいろいろな種類がありますが、どの種類にも当てはまらない独自の味わいかもしれません。店内にイートインコーナーもあり、アイスコーヒーも無料提供されており、巡拝で歩き疲れた時の甘味補充に立ち寄ってもいいかもしれない。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 アルザス「千鳥チーズ」入見神社からアルザス / 入見神社から内海川左岸沿いを南下、国道247号線を左折、200mほど先の左側、所要時間約8分。訪問日 / 2025/09/30所在地 / 知多郡南知多町内海北向9-4定休日 / 水曜関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社

2025.10.15

コメント(0)

-

ほろよい列車で三重の地酒堪能

10月5日。昨年に続き近鉄電車の観光列車「つどい」で「三重の地酒 ほろよい列車」に参加してきました。運行区間は名古屋➡鳥羽間を結ぶもの。車中では三重の酒蔵4蔵、8種の地酒の試飲しながら、三重の食材で作られたアテを味わいながら鳥羽まで揺られていくもの。近鉄の特急車12200系をモディファイした「かぎろひ」、ツアー会社専用列車。10:06発の我々が乗車する「つどい」がホームに入ってくる。「つどい」最後尾のラウンジ。各テーブルのセット内容。つどい記念乗車証。二時間の旅の肴(お品書き)全9品とベビースターラーメン。今回参加された4蔵の自慢のお酒、○数字は提供順。伊藤酒造の鈿女。天鈿女のラベルが印象的で⑤の「ひやおろし」が自分に合っていた。大田酒造の「半蔵」知名度も高く外す事のない味。丸彦酒造の「三重の寒梅」。四日市のお酒が美味しいと教えてくれた酒蔵。神楽酒造。今回初登場の酒蔵で四日市市室山町で安政5年(1858)に創業された蔵元で香りにこだわっているようだ。神楽①1回火入純米吟醸酒、冷やして飲むのに最適。鈿女⑦山廃純米、色・味ともに好みが分かれるお酒かもしれない、個人的には好きなお酒。各蔵、持ち時間の中で酒造りの思いとこだわりをPR、どの蔵元も甲乙付け難いお酒ばかりです。鳥羽までの2時間は短いものです。三重県内には規模は違うが33蔵あるという、昨年は7蔵、今年新たに1蔵のお酒に出逢った。なかでも、昨年鳥羽で飲んだ「而今」が印象に残っていますが、このイベントが継続し、未だ味わったことない三重の蔵元のお酒を知る機会を提供してくれることを楽しみにしています。関連記事・ほろよい列車つどいで伊勢神宮外宮参拝

2025.10.14

コメント(0)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社

四十四番札所大宝寺の参拝を終え、名切橋に戻り、そこから内海川左岸沿いを下流へ向かい、次の45番札所泉蔵院方向に目指しました。今回はそのルート沿いで見かけた入見神社を掲載します。鎮座地は名切橋から二つ目の橋を渡った正面に鎮座します。大宝寺から距離1.7km・時間約25分程の内海川右岸に鎮座します。内海川左岸から対岸の入見神社社叢の眺め。河口から約800mと近く、真水と海水が混じる汽水域で、カニやボラ、亀に鯉など、海水と真水の生きものが共存しています。橋を渡った先の杜の入口に内海護国神社の鳥居の前で左に曲がれば入見神社社頭になります。神明鳥居とその右に「式内 郷社 入見神社」の社号標が立てられ、鳥居の先で一対の狛犬が守護しています。個性的な面構えの狛犬は、地元内海の石工職人の手によるもの。手水舎から社頭の眺め。入見神社は海岸に近い国道247号線の北側の平坦な場所に鎮座していますが、往古は海を行き交う船の山立てにもなるような山の上に鎮座していたと伝わります。拝殿正面の眺め。鳥居が示す様に社殿は神明造のもので、社殿の左右に境内社が祀られています。入見神社は尾張国式内社121座の知多三座(阿久比神社・羽豆神社・入見神社)のなかの一座。愛知県神社名鑑(1992) では入見神社を以下のように伝えています。『八等級 入見(いるみ)神社 旧郷社鎮座地 知多郡南知多町大字内海字中之郷二三番地祭神 天忍穂耳尊、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野櫲樟日命、田心姫命、市杵島姫命、湍津姫命由緒 この神社の創建時期ははっきりしていません。昔、内海庄が開かれた際の地主神として、比森山に祀られました。その後、村の八神山に祭られ長い間その地に鎮座していましたが、約500年後、時期は不明ながら中之郷村へ遷座しました。元禄9年(1696)12月に社殿が建てられ、正式に遷宮が行われました。文久2年(1862)12月には社殿が再建され、再び遷宮が行われました。現在の社殿はこの時のものとされています。『尾張志』によると、入見神社は中之郷村にあり、内海庄の十ヶ村の氏神で、本国帳には「従二位 入見天神」と記されています。ただし、緒川にも入海神社があるため、どちらが正しいかは定かではないとされています。現在は「八王子社」と呼ばれ、五男三女の神々を祀っています。明治5年9月には郷社に列格されました。例祭日 旧八月十七日社殿 本殿 神明造、幣殿、拝殿、社務所、神庫特殊神事 三月十日厄祓祭、(神賑行事)棒の手・大名行列・里神楽・里神楽宝物 狛犬氏子数 四百十戸』とある。『尾張志(927)』に「延喜式に記されている」とあることから、内海入江神社は平安時代にはすでに創建されていた古社であることがうかがえます。また、海に面したこの地域では、冨具神社のように山立てに利用される場所に神社が鎮座する例も見られます。海上を行き交う船から神社が見えると、船人たちは帆を下げて帆礼を行ったと伝えられています。このように、里から離れた山の上に神社が祀られていても不自然ではなく、むしろ里に下りてきたことの方が不思議に感じられるかもしれません。拝殿額は「入見神社」。拝殿・幣殿・本殿と続く社殿の眺め。拝殿左の境内社。江戸時代に寄進された常夜灯の左手に八百萬の神を祀る八百萬社。正面の三社は左から御鍬社・熊野社・津島社が祀られています。境内左の大楠の御神木の脇に神庫のような蔵造りの建物がある、常夜灯に松尾大明神とあるが自信はない。社殿左側から後方の神明造の本殿を眺める、鰹木の数や千木の削ぎは樹々に隠れ確認できなかった。境内北側の脇参道に元文三年(1738)9月に寄進された明神鳥居。続いて、本殿右側の境内社。この辺りの常夜灯も江戸時代に寄進されたものが見られ、ここには三社祀られています。入って右側の粟島社。写真左から白山社・洲原社。更に右側に金刀比羅社。覆屋の中の本殿は檜皮葺の流造です。右隣の本宮山社。稲荷社。内海護国神社。狛犬が守護する本殿は銅葺屋根流造、地元出身の英霊を祀る。その右に大山祇神を祀る山神社。内海護国神社と境内社に続く参道。ここから先は・・・虫よけ必須エリア。内海護国神社社頭。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 郷社 式内 入見神社創建 / 不明祭神 / 五男三女神境内社 / 八百萬社・御鍬社・熊野社・津島社・松尾社・粟島社・白山社・洲原社・金刀比羅社・本宮山社・稲荷社・内海護国神社・山神社例祭 / 4月第1日曜日氏子域 / 南知多町内海所在地 / 知多郡南知多町内海中之郷23-3 大宝寺から入見神社 / 名切橋から内海川左岸沿いに下流へ向かい、二つ目の橋を渡った正面。移動距離1.7km・時間約25分。参拝日 / 2025/9/30関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺過去記事・歩いて巡拝知多四国 入海神社・第六回歩いて巡拝 知多四国 阿久比神社

2025.10.13

コメント(0)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺

持宝院から名鉄知多新線内海駅の北側を通る県道52号線を東に進み、500mほど先で右折し、保育園を右手に見ながら田園地帯を南に向かいます。道はその先で内海川の堤になり左手の名切橋を渡り対岸の山間に続く道をひたすら上っていきます。写真は名切地区入口付近にあたる南知多町内海東前田に鎮座する知多郡三弘法のひとつ鯖大師長山寺。曹洞宗の無住の寺院で大宝寺が兼務されているようです。知多郡三弘法とは円通山金剛寺、宝禅山長山寺、龍松山呑海寺と番外の長山寺を指すようで、参道左には知多郡三弘法鯖大師長山寺の石標が立てられています。又、南知多三十三観音霊場の番外札所(文殊菩薩)です。創建は永禄元年(1558)無参是敬和尚と伝えられ、境内の薬師堂には聖徳大師作と伝わる秘仏、薬師如来を安置するという。その昔は15年毎に御開帳された記録も残るという。長山寺を過ぎると民家は見られなくなり、この道の突き当りが四十四番札所 菅生山 大宝寺になります。持宝院から距離にして2.5km、約35分程の道のりですが、くじいた足ではそうもいない、普通に歩けることがいかにありがたい事か痛感します。写真は人里離れた大宝寺に続く一本道、以前は人しか通れなかった道のようですが、バスでも参拝できるようにするため戦後拡張されたようです。六地蔵ともくれん観音が立つ大宝寺入口。車で訪れても広い駐車場があるので安心できる。大宝寺は、江戸時代の創建当初より菅生山 名切弘法と呼ばれ、駆け込み寺として多くの女性を救済してしてきた寺で、東海地方では数少ない縁切り寺ともなっています。境内には多くのもくれんが植えられており、春ともなれば白い花びらで境内を美しく彩ります。そうしたことから「もくれん寺」とも呼ばれ、その時期の境内は賑わいを見せるようです。 参道を抜けた先の境内右手に手水舎と仏足石があり、正面の山の斜面に小さな祠が祀られています。硯石大師。大宝寺はじまりの地で、湧き水が染み出る斜面の上にお祀りされています。弘法大師がこの地を訪れて以来、今も枯れる事無く染み出る清水は往古は目薬として利用されたとか、現在は禁止です。苔生した斜面から今も染み出る湧き水。解説の内容は以下。「硯水大師弘法大師ゆかりの清水が湧き出る霊場。この山に 佛の功徳 現れて 湧き出る水は 甘露にもます」大宝寺HPの硯水大師縁起は以下のようなものです。「師崎にご上座された弘法大師が、知多の地を布教伝導と修行をされながらまわられた際、岩屋の地から小野村、久村を過ぎ、峰づたいに名切村へ向かう途中。湧き出る山清水の美味しさにしばらく休憩され、書を書く為に水を持ち帰った事から、硯石大師霊場として知られる様になりました。硯石大師霊場として古来より多くの信仰を集めていた霊泉のあるこの地に、文化六年(1809)半田市小栗万蔵次女、好堅尼によって開かれたのが大宝寺です。古来より霊泉の聖水は眼病に効くと伝わっており、昭和の時代までは目薬として点眼されておりました。境内右奥の小堂。境内右から眺める本堂全景。大宝寺開創「硯水大師霊場」縁起。本四国八十八ヶ所第四十四番に管生山大宝寺という寺があります。この寺は知多半島新四国八十八ヶ所第四十四番札所であり、本四国と全く同じ山号寺号を名乗っています。遠く弘仁五年(814)弘法大師四十一歳の時、舟で三河から知多半島の師崎に御上陸、親教されながら岩屋寺(第四十三番礼所)を経て、陸路伊勢に向かわれた。その道中の御修行場がこの硯水大師霊場であります。古文書によれば「水ノ滴リ微ナリト雖モ漸漸ク大器ニ満ツルト言、又少水ノ常ニ流レテ能ヶ石ヲ穿ット言フガ如ク、只管ノ巖石モ彼ノ少水ニ堀シ穿レテ、其ノ形天然ニシテ硯石ノ状ヲ作ス。適々宝暦元年(1750)ノ頃大師ノ霊夢ハ一男信者ノ金剛不壊ノ信心ニ感應ヲ興ヘ給ト比ノ石状ノ霊泉ヲ知ラシメ給フ。斯クテ礼拝スレバ不思議ナル哉求願空シカラズ、其ノ霊殊ニ著シク、感應益々顕ハシ衆患悉除シ、諸願成就スル事恰モ月ノ満水ニ浮ブ如ク昼夜ニ至ッテ祈願参篭スル信者断間アラザリケリ」とあります。この寺の開創は実に「硯水大師霊跡」によって、その基礎が出来上り、降って、文化六年(1809)半田村(現左半田市) 小栗萬蔵の二女 好堅尼によって寺院としての第一歩を踏み出しました。雨来法灯は歴代尼僧住職のたゆまざる努力によって護持され、現在までに七代百六十有余年を経たのであります。この山に ほとけのくどく あらわれて 湧き出る水は甘露にもます雲輪瑞法尼」上の古文書を今風に解釈すると以下のようなものになります。「水が少しずつ滴っていても、やがて大きな器を満たし、細い水の流れでも長く続けば石をも削る力があると言われ、硬い岩でもそのわずかな水によって削られ、自然に硯(すずり)のような形になることがあります。宝暦元年(1750)ごろ、大師が夢のお告げによって、ある男性信者の揺るぎない信仰心に応え、この岩の形をした霊泉の存在を知らせました。その霊泉を拝むと、不思議なことに、願いは叶い、霊験はとても強く現れました。病気は癒され、願い事も次々に叶い、その様子はまるで満月が水面に浮かぶように美しく、昼も夜も祈願のために訪れる人が絶えることはありませんでした。」文化六年(1809)に知多新四国八十八箇所霊場が開創されてから、菅生山名切弘法として認知されていましたが、昭和十六年(1941)に本四国八十八箇所霊場の菅生山大宝寺様にあやかり現在の菅生山 大宝寺になったという。堂内中程に弘法大師、左側にお釈迦様を安置します。本堂左に安置されている木造十一面観音像と左に如意輪観音、右に弘法大師像。本堂左の子安地蔵堂。本堂左の観音堂。南知多三十三観音霊場二十七番(如意輪観音)で昭和6年に建立されたもの。境内出口の丁石。いささか怪しいが「是より四十五番二十一丁」と刻まれているように見える。四十五番札所泉蔵院は、ここから西に約2.4km先の内海海水浴場付近に鎮座しています。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十四番札所 菅生山 大宝寺宗派 / 曹洞宗開創 / 文化六年(1809)、好堅尼本尊 / 釈迦如来札所 / 知多四国霊場四十四番札所、南知多三十三観音霊場二十七番札所所在地 / 知多郡南知多町内海大名切36 持宝院から大宝寺 / 県道52号線に戻り、東に進み、500mほど先で右折、名切橋を渡り山間の一本道を進む。移動距離2.5km・時間約40分。参拝日 / 2025/9/30関連記事・後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院

2025.10.10

コメント(0)

-

後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院

6月末の開催以来、約3か月ぶりに開催された「歩いて巡拝 知多四国」。本開催の9月27日は乗鞍キャンプのため予定が合わず、9月30日に後開催で巡拝してきました。後開催第七回歩いて巡拝 知多四国は名鉄知多新線「内海駅」をスタートし、内海周辺の47番・44番・45番・46番札所の4寺を巡拝し、約7kmを歩きゴールの「内海駅」に戻るコースです。真夏の時期の中断もあり、足慣らしの意味からか、コースは平坦な道が続き、距離は短めに設定しているようだ。写真はスタート・ゴール地点の名鉄知多新線「内海駅」。当日の天候は快晴、ここを11:00にスタート、駅前の県道52号線を越え、北に500mほど先の四十七番札所 持宝院に向かう。炎天下のなかで歩いた6月のことを思えば、吹き抜ける風は秋を感じさせるもので、快適に参拝することができました。2日ほど前に足首を捻挫したこともあり、快調に歩けないので、かみさんが描いている食事処は予定変更せざるを得なかった。駅から数分で持宝院に続く路地に入る、正面の山間が鎮座地になります。道はここで二手に分かれ、右側を進んでいきます。参道先は左手に弁天池、右手に本地西国三十三観音霊場の観音像が安置されています。弁天池の小島に祀られる弁財天。弁天池に浮かぶ弁天島。この参道付近には弘法大師巡錫来山の時、加持修行されと伝えられる轟の井や芭蕉の句碑(花盛り 山は日ごろの朝ぼらけ)などがあり、江戸期前より桜の名所として知られた。桜の山寺とも称され、尾張名所図会にもその様子は描かれています。観音像。参道の正面の洞窟内には修行大師像が安置されています。修行大師の左に本堂に続く石段があります。この石段を歩いて上りたくなければ、弁天池の手前から左に続く舗装路を車に乗ったまま境内に行く事も出来ます。ここから本堂に続く石段が続きます、この時期は鮮やかな赤色の彼岸花が彩りを添えています。ポールの助けを得ながら一段ずつ確実に上る。足は家でくじいたのですが、山深い神社やキャンプの時でなくラッキーだったと思うしかない。参道中ほどの笹薮のなかには彼岸花に彩られた弥勒菩薩、大日如来が安置されています。境内右手から見た持宝院全景。井際山 持宝院は奈良時代神亀年間(724~729)、行基開創の寺と伝えられる、真言宗豊山派の寺院で、一山九院の巨刹井際山持宝院観福寺と号した。南北朝時代・戦国乱世を経て荒廃し、一院の持宝院観音堂のみが残る。応永年間(1394~1428) 金尊上人を中興開山として、馬場村より現在地に移転。寺宝に鎌倉時代の宝印塔があり、過去には応永二十二年の銘が入った鰐口があったという。慶長年間(1596~1615)のころより、加持祈祷の寺として崇敬され、本尊の如意輪観音像は古秘仏である。本堂前の不動明王。本堂軒下に安置される賓頭盧尊者、地蔵菩薩。本堂に掲げられている額、持宝院と書いてあるのだろうか、読めません。本尊は如意輪観世音菩薩で左に、弘法大師像、右に善光寺如来、南知多七福神寿老人が安置されています。本堂前の境内の宝印塔と、バナナの木が印象に残る。ちほういん きしのはなみる ひともまた こころはなさく にょいりんのとく後開催第七回歩いて巡拝 知多四国 四十七番札所 井際山 持宝院宗派 / 真言宗豊山派開創 / 行基菩薩・神亀年間(724~729)中興開山 / 金尊上人(1394)本尊 / 如意輪観世音菩薩札所 / 知多四国第四十七番札所・知多四国第九番札所・南知多観音三十三番札所・知多七福神(寿老人)所在地 / 知多郡南知多町内海林之峯66名鉄知多新線内海駅から持宝院 / 内海駅から北へ5分ほど参拝日 / 2025/9/30

2025.10.09

コメント(0)

-

日進市三本木町 神明社

田籾神明社から県道58号線(飯田街道)を西へ向かい、約3.8kmほど先の三本木地区に入り、天白川の右岸に見える森が今回の目的地、三本木 神明社になります。天白川右岸の丘陵地に三本木 神明社は社頭を構える。中央の手水舎と左手に社標、更に左手に鳥居が建てられています。神明社社標と鳥居へ続く参道。三本木神明社の神明鳥居から境内の眺め。【愛知県神社名鑑(1992)】による解説は以下。『十四等級 神明社 旧無格社鎮座地 愛知郡日進町大字三本木字廻間一二九番地祭神 天照大御神、豊受大神、大山津見命、市杵島比売神由緒元は山神社と称したが、米野木の神明社を明治十二年許可をうけ合祀し、同四十年七月一日宗像社を合併する。大正十四年十一月二十七日山神社を神明社と改称した。例祭日 十月十日社殿 本殿 神明造、祝詞殿、拝殿、社務所氏子数 100戸』補足情報(兼務社富士浅間神社資料・日進町誌より)① 創建・由緒の補足創建は宝永年間以前と推定される。宝永四年(1708)の大地震直後、市杵島姫神を勧請した記録がある(弁財天社勧請由来札、富士浅間神社資料)。明治十二年のコレラ流行に際し、隣村・米野木神明社の御分霊を員外社として奉祀(富士浅間神社・日進町誌)。明治四十年七月四日、三ヶ峯池に祀られていた宗像社(辨財天社)を合祀。宗像社は宝永五年正月二十八日、領主渡辺定網により勧請された(日進町誌)。大正十四年十月二日願出、同年十一月二十七日許可により神社名を神明社と改称(日進町誌)。② 境内社・末社境内には「守綱社」があり、渡辺半蔵守綱(1542~1620)を祀る(富士浅間神社資料)。氏子忠霊社は昭和二十五年三月に奉祀され、地区出身の戦没者の霊を祀る(日進町誌)。③ 年中行事慰霊祭:三月十日例祭:十月十日(元は十月十五日)山神祭:十二月七日(すべて日進町誌)④ 氏子区域・境内地氏子区域は旧三本木村全域(日進町誌)。⑤ 地震と辨財天社の由来宝永四年十月四日の地震により三ヶ峯池の堤が決壊し、三本木新田・米野木村が被災。一方、岩崎村の野田打池(弁天池)は無事であり、弁財天の加護とされる。その信仰に基づき、三ヶ峯池の辺りにも弁財天社を建立。修造料として田百五十歩が寄附された(辨財天社勧請由来札、日進町誌)。石段の前からその先の拝殿の眺め。緑が減った東部丘陵地帯の東端に約600坪(日進町誌)の社地を持ち、緑豊かな社叢に包まれるように社殿が建てられています。三本木神明社社殿・境内社配置。山の斜面に建てられた社殿を中心に、左右に境内社9社が祀られており、拝殿の奥に、はじまりとなった山神社・守綱社・三本木の氏神 神明社・弁天社・忠霊社が祀られ、配置から社名・祭神・祭礼・御利益が分かりやすく一枚に纏められ、はじめて訪れた者にはありがたい。拝殿全景。拝殿前の狛犬。拝殿額は神明社。拝殿内から祝詞殿、本殿域の眺め。ガラス戸の先、中央の大きな神明造の本殿と、左に檜皮葺の弁天社、守綱社、右に山神社、忠霊社が整然と鎮座する。拝殿右の斜面から拝殿と境内社の眺め。天満宮。更に右手の斜面には当開山、御嶽山、覚明霊社。拝殿左の斜面に祀られている秋葉神社。手前から稲荷社、弁財天、権現社。境内から境内社へ向かう参道口が作られています。同、秋葉神社参道口。同、弁財天社参道口。拝殿から横に順次参拝してしまったが、本来はここから参拝に向かうべきものだろう。境内から天白川、飯田街道、三本木集落の眺め。古くは三河国との境に近い尾張国の東外れにあたり、江戸時代は米野木村の枝村で、村には地名の由来となった大きな三本の樹が聳えていたとも言われます。堤が決壊し三本木集落に被害を及ぼした三ヶ峯池は、写真左方向の天白川源流の山手になります。神明社の歴史は大正十四年と新しいものですが、前身となった山神社や守綱社、弁財天社は古くからこの光景と氏子を見守ってきた地に根付いた歴史のある神社です。日進市三本木町 神明社創建 / 大正14年(前身の山神社は宝永以前とも)祭神 / 天照大御神、豊受大神、大山津見命、市杵島比売神境内社 / 弁天社、守綱社、山神社、忠霊社、稲荷社、弁財天、権現社、天満宮、当開山、御嶽山、覚明霊社、秋葉神社、稲荷社、弁財天、権現社氏子域 / 米野木町:北山、南山、三ケ峯、日進市三本木町例祭日 / 10月第2日曜日所在地 / 日進市三本木町廻間129 田籾神明社から三本木神明社まで・車ルート / 県道58号線を西へ3.8km、約8分ほど先の三本木地区の天白川右岸参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社・東広瀬町弁財天・東広瀬町 秋葉神社・豊田市小峯町 御鍬神社・豊田市田茂平町 八幡神社・豊田市西中山町 弥栄神社・豊田市田籾町 神明社

2025.10.08

コメント(0)

-

豊田市田籾町 神明社

日進市との市境に近い豊田市田籾町松ケ入。伊保川西岸に位置し、周囲を低山に囲まれた山間の田園地帯で、その山間を縫うように飯田街道(県道58号線)が東西に延びており、『田籾神明社』は飯田街道北側の山の裾野に鎮座する。県道脇の農地から眺める田籾神明社(左)で右は曹洞宗の寺院「林光寺」、この神社と寺院の間に行者社、御嶽社の堂があり、この一画は田籾集落の信仰の場になっている。田籾神明社社頭全景。南向きの高台から田畑や氏子集落を見守るように鎮座しています。神社全体の第一印象は、鳥居や玉垣、社殿に至るまで綺麗なもので歴史が浅い印象を受けます。今昔マップでこの地域を遡ってみると、明治中期の地図では林光寺の印は見られませんが、神明社の鳥居の印が見られます。手水舎。左の神明社社標は昭和初期に寄進されたもの。手水鉢の清水は澄んでいます。常夜灯や神明鳥居が寄進されたのも昭和に入ってからの事。この時期に大規模な整備が行われたようだ。社記『一、 社名 神明社 豊田市田籾町松ヶ入二八一番地 一、祭神 天照皇大神 一、由緒 創建は明らかでないが、社蔵の棟札に奉建立神明堂 正德二辰年(1712)二月振日村中安雄修とある。 境内御鍬社は文化五年(1808)十二月五日の創祀なり。 明治五年十月村社に列格する。 昭和五年十月社殿を改築した。 平成二十四年十一月創建三百年記念に社殿を新築遷座奉祝祭を祭行。 一、例大祭 十月 一、境内神社 御鍬社、天王社「津島社」、天神社、山神社「大山祇神」、明神社「白髭」、御嶽神社「行者社併設」 一、社殿 本殿・弊殿・拝殿 一、主要建物 社務所 氏子 八三戸 平成二十四年十一月吉日』愛知県神社名鑑(1992) にも目を通しましたが、記載内容は同一のものでした。村内を延びる飯田街道は、名古屋城下と信州を結ぶ物資輸送の要衝として家康が整備したもので、江戸時代中期の棟札が残る事から、当時の街道からの眺めにも田籾神明社の姿は捉えられていた事になり、神社は街道を行き交う人馬の安全も見守っていた。社殿全景。創建三百年記念の平成二十四年に新築されただけに、社殿をはじめとした境内は綺麗に維持されています。拝殿は8本の鰹木と内削ぎが付く神明造。神明社拝殿額。拝殿から幣殿、本殿方向の眺め。拝殿は三方がガラス戸になっており、陽射しが良く入り、明るい印象を受けます。本殿に祀られるのは天照皇大神。拝殿右の斜面に建てられた行者社・御嶽社の堂。堂の左には庚申塔や山神社らしき小さな石の祠が祀られています。堂内には二つの社と右側に石像が安置されています。この堂も新しいもので、ここから西の日進市、長久手市には岩作御嶽神社や岩作御嶽山も近く、この地域には今も御嶽講が受け継がれているようです。田籾神明社社殿後方から飯田街道沿いの田籾集落の眺め。神明造の本殿域には左右に境内社の姿も見られますが、社名は分からなかった。今頃は彼岸花の赤が彩りを添えているだろう、昔から大きく変わらぬ眺めなのかもしれない。豊田市田籾町 神明社創建 / 不明(正德二辰年の棟札が残る)祭神 / 天照皇大神境内社 / 御鍬社、天王社、天神社、山神社、明神社、御嶽神社氏子域 / 豊田市田籾町例祭日 / 十月所在地 / 豊田市田籾町松ケ入 弥栄神社から田籾神明社まで・車ルート / 弥栄神社から国道419号線を南下、四郷町与茂田交差点を右折、県道58号線で田籾町地内まで約11km、20分ほど参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社・東広瀬町弁財天・東広瀬町 秋葉神社・豊田市小峯町 御鍬神社・豊田市田茂平町 八幡神社・豊田市西中山町 弥栄神社

2025.10.07

コメント(3)

-

思い出をありがとう「無印良品南乗鞍キャンプ場」

1996年の開業以来長年お世話になってきた南乗鞍キャンプ場、それも今年限りで閉鎖するとのことで『南乗鞍キャンプ場 さよならイベント』に合わせ9/26~28、キャンプ場の最後を見届けてきました。このキャンプ場はサマージャンボリーや乗鞍登山、主ともいえる管理人の方による茸や山菜の収穫体験など、子供達の成長過程で貴重な経験と思い出を作ってくれた。名古屋から下道を走り約4時間、4駆から無茶の出来ない普通車に変わり、あの峠道を慎重に上り詰め高山市高根町子ノ原高原に到着したのは14時を過ぎていた。当初懸念した天候も「さよならイベント」に合わせるように秋の青空が迎えてくれた。センターハウスから秋の装いをはじめた子ノ原高原と御嶽の眺め。露天風呂から眺める御嶽の姿も見納めだ。センターハウスでチェックインと熊鈴を手渡されサイトに向かう。トンボも30年の歴史を感じさせる。センターハウスと乗鞍岳。かつては子ノ原高原スキー場のロッジとして使われていたことから、二階には宿泊棟・軽食コーナーの名残を感じさせる造りになっており、キャンプ場になっても軽食が提供された時期もありました。センターハウスのテラスより日没の迫る御嶽の眺め。カヌー池にも日没が迫る。かつては対岸には桟橋があり、池には大きな鱒が放流され、毛鉤を振ると面白いように釣れ、キャンプ飯のメニューに鱒はつきものでした。桟橋も傷みが進み使用禁止となり、更新されることはなく姿を消し、今思えばその頃から閉鎖は既定路線だったのかもしれない。今回も毛鉤を振って鱒に遊んでもらう目論見で、釣り竿を忍ばせてきたが釣りもcloseとなっていた。いつか息子達と毛鉤を振る事もあるかと楽しみにしていたがそれは叶わなかった。キャンプ場は池を中心としたフラットなサイトのみで、少し離れたドッグランのあった高台のサイトはすでに閉鎖されており、隣り合うようにサイトが連なるこのあたりは、それほど宿泊した経験がない。各地で熊の出没が毎日のように取り上げられていることを考えると、集まっていた方が不安感は少ないという取り方もできるが。相変わらず夜空には満天の星が輝いている。二日目の朝、気温の上昇と共にカヌー池や森は朝もやに包まれる。センターハウスへ続く散策路の樹々はまだまだ青々とし、茸や山ぶどうなどは目にしなかった。南乗鞍キャンプ場といえばマツムシソウとヒョウモン蝶のイメージが強い。二日目の日中はワークショップで南乗鞍キャンプ場の思い出作り。写真はかみさん作のアロマワックスサシェ。おやじ作白樺の一輪挿し。どちらも家の玄関ホールを彩ってくれています。乗鞍が赤く染まりはじめると、さよならイベントが行われる、レンタル棟前に向かう。この広場では過去にいろんなワークショップが行われ、ダッジオーブンでローストチキン、アイスクリームやピザ作り、苔玉など楽しませてもらった。そういえばタープ早立て競争なんてのもあったなぁ。この日は牛鍋やみたらし団子、地酒の振舞いがあり、食材はもってきたものの、晩御飯と晩酌はここで済んでしまい、結局持ち帰ってきた。会場では、センターハウスのトンボ同様に歳を重ねた昔懐かしいスタッフやトム先生の姿も見られた。この席にお世話になった管理人の姿があればよかったのだが・・・思えば、あの方に遭うのが南乗鞍キャンプ場を訪れる楽しみのひとつだった気がする。最終日、まだ静かなBサイトから眺める乗鞍。直後に起きてきたかみさんと最も利用したC・Dサイトにむけ早朝散歩。既にサニタリー棟やサイト番号も撤去され、再び熊笹に覆われていた頃に戻りつつありました。昨日の賑わいが嘘のように静けさに包まれた、早朝のセンターハウス。管理人の方から食べられる茸を教えて頂きながら、今ではそれすら覚えていない。最終日のカヌー池。雨を予想していたが天気も快晴、午後から雲が出る予想ですが、雨に降られる事もなく撤収できそう。南乗鞍キャンプ場名物のハサミムシだけは相変わらず健在、一匹や2匹は持ち帰ることになるのだろう。撤収を終えた頃、カヌー池で宿泊者・スタッフ全員が集い、ドローンの空中撮影をするとのこと。開場以来30年の歴史を持つ南乗鞍キャンプ場、最後の記念撮影に加わりキャンプ場を後にした。おっさんになった息子達、老いを感じるようになった自分達、それぞれの年輪の一コマに、このキャンプ場が提供してくれた思い出は刻まれている。無印良品南乗鞍キャンプ場所在地 / 岐阜県高山市高根町子ノ原高原訪問日 / 2025/09/26~28

2025.10.04

コメント(0)

-

豊田市西中山町 弥栄神社

田茂平町の八幡神社から西へ約4.7km(車で約10分)の場所にある、西中山町の弥栄神社へ向かいます。弥栄神社社頭全景。愛知県緑化センター西側の高台を造成して作られた住宅地の中に鎮座する神社。右手に社標が立てられ、参道中ほどに神明鳥居を構える西中山町猿田の守り神。周囲は閑静な住宅地で道路は狭く、路上駐車は出来ない環境です、私は近くの藤営ファミリーホールに駐車して訪れました。弥栄神社社殿全景。参道右に手水鉢、正面の鳥居と常夜灯・狛犬、本殿を収める覆屋が主なもので、全体の印象として近年祀られた神社のように見られます。上は昭和43年当時とほぼ現在の鎮座地の比較で、この地域はつい最近まで山が広がっていたところ。左の昭和43年当時の地図には鳥居が描かれているが、少し遡ると鳥居の印もなく、宅地として整備途上で、急速に山が造成され、現在の住宅地に変貌を遂げたことが分かります。それを裏付けるように鳥居は昭和62年(1987)寄進と新しいものです。参道右に開拓の碑と弥栄神社解説板。藤岡観光協会による弥栄神社解説は以下のとおり。「弥栄神社鎮座地 西中山(藤営地区)由来昭和大戦当時食糧難が到来し、 国民は総動員法の下に食糧増産を実現しました。当時藤岡村は西中山区地内の山林を畑地に開墾地として開発し、営団と称し植民アピールし、全国各地より開拓者が来村定住しました。昭和28年10月に西中山氏神八柱神社の末社を弥栄神社と称し祭られた御宮です。弥栄の意味 いやさか共に栄える」とある。この地は昭和になって開拓されているのだから、寄進物の年号が新しいのも当然のことだ。開拓者が定住をはじめ、集落が形成されると、集落のコミュニティー、崇敬の場として神社が必要だった。個人的に弥栄(やえい)神社はあまり馴染みがないが、調べてみると祭神は須佐之男命のようで、新たな開拓地に命の神徳とご利益が必要だったのだろう、図中の赤丸が弥栄神社が鎮座していた八柱神社になります。愛知県神社名鑑(1992)の八柱神社(西中山町東宮前28)の記述のなかに弥栄神社について記載はなく、西中山町猿田 弥栄神社としての記載も見当たらず、祭神や例祭日などはわからなかった。鳥居から覆屋の眺め、手入れされた境内や寄進物などすべてが新しく、町の歴史と共に神社も歩んでいく。狛犬。本殿は流造。この町の守り神です。豊田市西中山町 弥栄神社創建 / 不明、昭和28年(1953)八柱神社(西中山町東宮前28)より遷座祭神 / 不明境内社 / ・・・氏子域 / 西中山町猿田例祭日 / ・・・所在地 / 豊田市西中山町猿田 八幡神社から弥栄神社まで・車ルート / 田茂平町から県道355号線を南下、坂下地内で右折、西中山町大木原の交差点を左折、猿投グリーンロードをくぐり突き当りを右折、西中山町交差点を右折し180m先で右折した左側。 ※駐車余地なし参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社・東広瀬町弁財天・東広瀬町 秋葉神社・豊田市小峯町 御鍬神社・豊田市田茂平町 八幡神社過去記事・西中山町 八柱神社

2025.10.03

コメント(0)

-

豊田市田茂平町 八幡神社

豊田市小峯町の御鍬神社から次の目的地の豊田市田茂平町地内の八幡神社を目指します。御鍬神社から西に向かい広瀬橋を渡り、西広瀬町交差点を直進、県道355号線を約10分ほど北上した田茂平町地内の飯野川右岸に鎮座します。県道を左折し、平地地内の住宅地の細い路地を奥へ奥へと、進むと写真の八幡神社の社頭に突き当たります。赤い車が止まる右手の道はそのまま境内に繋がっています。社頭全景。鳥居の先から境内に続く石段が上に伸びていますが、倒木の危険があり通行禁止になっており、右の道から境内に向かいます。鳥居左の解説。内容は愛知県神社名鑑(1992)の「平地 八幡神社」の紹介文を踏襲したものでした。『十五等級 八幡神社 旧村社鎮座地 西加茂郡藤岡町大字田茂平字平地1祭神 品陀和気命由緒創建は明らかでないが、社蔵の棟札に奉御建造 若宮八幡大菩薩 元禄16癸未年(1703)12月吉祥日とあり、この時が創建とも考えられる。江戸時代は猿投山下四ヶ村の中第二位の社頭とて近郷の崇敬をあつめる。明治5年10月村社に列格した。平成元年10月社殿を改築した。例祭日 10月17日社殿 本殿神明造、祝詞殿、拝殿氏子数25戸』鳥居扁額。鳥居から先の石段。確かに何本か参道側に傾いており危険かもしれない、右の参道から境内に向かった方が賢明だ。右の参道から境内に向かう途中で見かけた獣捕獲用の罠。熊を対象にした厳ついものではなく、猪などを対象にしているようで、扉は下りており、中を覗いてみたが獲物は入っていなかった。このあたりには、捕獲が必要な獣が確実にいるという事です。静まり返った境内に鎮座する八幡神社社殿全景。社叢は程よく手入れされており、見通しの良い明るい境内が広がっている。罠を見た後だけに、周囲の様子がひときわ気にかかる。境内左手水鉢と境内社。左側に招魂之碑、右側に境内社が祀られています。境内社本殿、社名につながるものが見当たらず、ここでは不明社としておきます。拝殿正面全景。拝殿前を守護する狛犬。拝殿から先の様子は見通せないですが、航空写真で見ると拝殿の先の平入の祝詞殿とひとつになっているようです。祭神は品陀和気命(八幡大菩薩)で武神として武士からの崇敬が厚かっただけに、江戸初期の尾張藩幕臣の影響があったのだろう。このあたりは更に地史に目を通す必要がありそうです。境内から通行止めの石段と社頭を見下ろす、やはり冒険はやめてきた道を戻ろう。暑い日が続きますが、社叢は粛々と秋の装いを始めているようです。豊田市田茂平町 八幡神社創建 / 元禄16年(1703)祭神 / 品陀和気命境内社 / 不明氏子域 / 豊田市田茂平町例祭日 / 10月17日所在地 / 豊田市田茂平町平地1-1 御鍬神社から八幡神社まで・車ルート / 西に向かい広瀬橋を渡り、西広瀬町交差点を直進、県道355号線を約10分、3.4km北上し田茂平町地内で左折。参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社・東広瀬町弁財天・東広瀬町 秋葉神社・豊田市小峯町 御鍬神社

2025.10.02

コメント(0)

-

豊田市小峯町 御鍬神社

豊田市小峯町 御鍬神社。前回記載した東広瀬町 秋葉神社から鎮座地の小峯町宮下へは、東へ1.5km、車で約5~6分ほど。山間に田畑が広がり、山裾に小さな集落が点在する、昔ながらの趣が残る地域。宮下の地名がさす様に、小峯地区の南側の山裾に御鍬神社の鳥居と社殿、少し右側には御堂らしき姿も見られ、この地区の信仰の場ともいえます。神社へはあぜ道沿いに左の鳥居に向かいます。田圃を通り過ぎると、左側に細い人道が作られており、鳥居の前に続いています。「村社 御鍬神社」社頭。人道沿いに鳥居(昭和8年寄進)を構え、そこから石段が境内に伸びています。神社の歴史を物語るかのような杉の巨木が印象的です。境内全景。けっして広くない境内ですが、正面の拝殿とその先に覆殿、右手の社務所がコンパクトに纏められています。境内左の手水鉢。拝殿は瓦葺の切妻造・妻入の拝殿で四方は吹き抜けのもの。各部の意匠はシンプルな意匠が施されています。拝殿から覆殿の眺め、狛犬の姿もあります。覆殿左の境内にある解説、右手に猿投町(1953~1967)の石柱が残る。『市杵島姫神伊勢の神様 天照大御神の御子、宗像三神の一柱で、又の名を弁財天、「弁天さま」とも言われている。総本社 宗像大社 福岡県宗像郡玄海町御神徳 人々の幸せのため人・物・金を集める働きをされる、経済の神、海外交易の神、海の神、言葉の神伊射波登美命伊勢神宮を建てるべく歩かれた、倭姫命を伊勢でお迎えされた神様元宮 伊射彼神社 三重県鳥羽市安楽島町御神徳 縁結びの神 』御鍬神社について愛知県神社名鑑(1992)では以下のように記しています。『十五等級 御鍬神社 旧村社鎮座地 豊田市小峯町宮下435番地祭神 伊佐波登美命、市寸島姫命由緒 社伝に、慶応3年(1867)10月11日、中金村正一位十二所権現(岩倉神社)祠官中野兵部藤原春貞により配られたという。明治6年5月、村社に列する同35年9月28日、暴風雨に社殿大破したが改修される。同42年6月18日、字ハシズメの無格社稲荷社を本社に合祀した。例祭日 10月15日社殿本殿 神明造、覆殿、拝殿氏子数 35戸』稲荷社の旧鎮座地ハシズメは、御鍬神社の南を流れる小さな川の対岸にあたり、ゴルフ場開発もあり昔の姿とは随分変わっているのだろう。子連れ・毬持ちの狛犬(寄進年は未確認)。覆殿の入口は格子戸で、その中に本殿と二つの社が祀られています。檜皮葺の本殿は流造で、木鼻に獅子や獏、蟇股には龍の彫飾りが施されています。稲荷社を合祀するとあったが、左右の板宮造の社の社名は分からなかった。覆殿から拝殿内の眺め。拝殿前の常夜灯(昭和15年寄進)から眼下の鳥居と小峯町宮下の田畑の眺め。御鍬神社から右に鎮座する堂、詳細は不明。切妻造で妻側に大きな向拝を持つもので、シンプルな外観ですが手挟や木鼻の意匠に拘りが伺えます。堂内には二つの厨子があり、写真から左は観音様だろうか、右手の黒い像は・・・分からない、しかし御鍬神社とこの堂が小さな集落の祈りの場であることに間違いない。豊田市小峯町 御鍬神社創建 / 慶応3年(1867)祭神 / 伊佐波登美命、市寸島姫命境内社 / 不明氏子域 / 豊田市小峯町例祭日 / 10月15日所在地 / 豊田市小峯町宮下435秋葉神社から御鍬神社まで・車ルート / 廣済寺門前の三叉路を左折・直進、小峯町宮下まで2.3km・移動時間5~6分ほど。参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社・東広瀬町弁財天・東広瀬町 秋葉神社

2025.09.29

コメント(0)

-

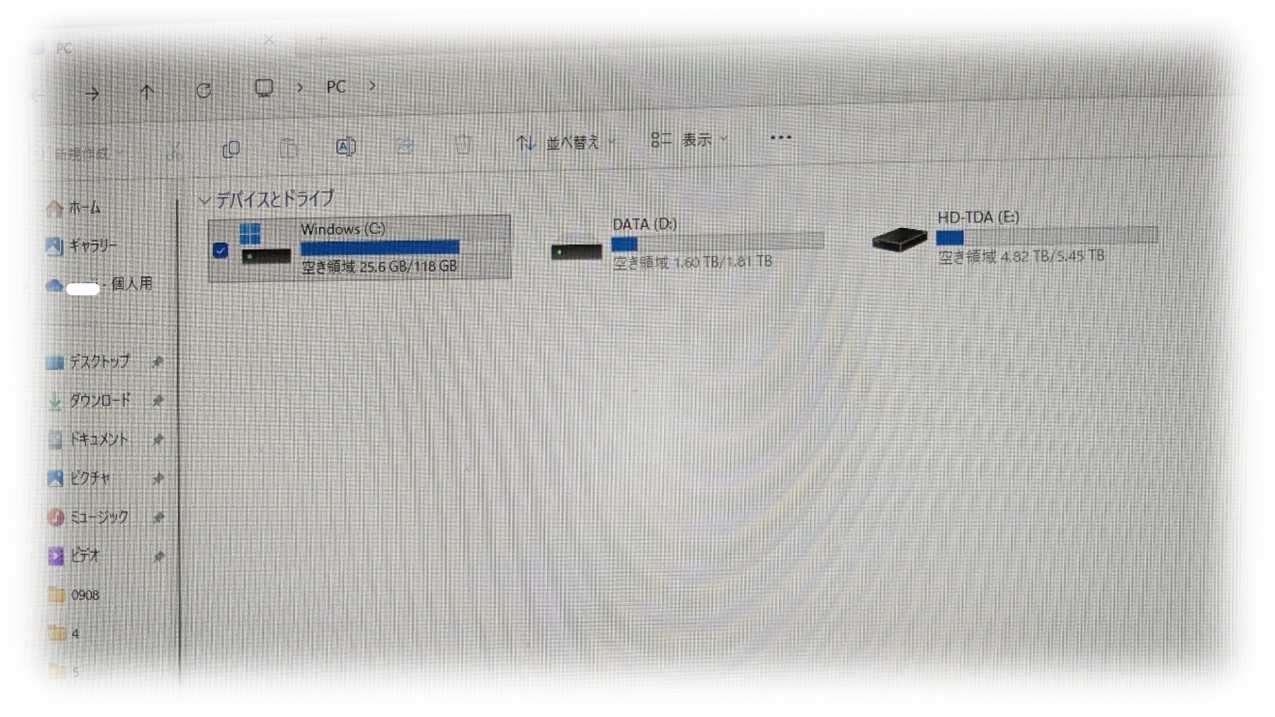

Windows 11にアップグレード

いよいよwin10のサポート期限が迫って来た。かみさんのPCは1年ですが延命措置が完了、残るは自分のPCのアップグレードである。頑なに拒否し続けてきたが、win10の「サポートは10/14まで」・「今すぐアップグレード」とか盛んに催促される。不鮮明ですが、アップグレード前のCドライブとDの使用率。Cの空きは25.6GB、Dにはたっぷり空きがある。昔のPCはCとDの割り当ては素人でも比較的簡単に変えられたが、win7以降簡単に出来なくなり、以来面倒で割り当て変更をしたことがない。Cの空きに余裕があればアップグレードも何も考えずプチッとするのだが、web情報にはアップグレードが上手くいかない、動きが悪くなる、不安定になるだとか書いてあると・・・少しでも今のまま使い続けたいのは人情だ。それもそろそろ期限が迫って来た、win11にアップグレードするしかなさそうだ。まずはアップグレード前にやったこと。(WinPC正常性チェックで要件を満たし、win10バージョンが20H2以上であること)1.PCバックアップ2.Win Update 更新可能なファイルがなく最新の状態にあること3.スリープモード解除4.写真・ファイルなど外付けHDに保存。windows updateに「早くやれ」とばかりに表示されていたwin11アップデート画面の「ダウンロードしてインストール」のボタンを押して、ダウンロード→インストールを始めた。写真はダウンロード中、ダウンロードが完了するとインストールですが、特に操作はなく途中再起動が何度か行われ、ダウンロード→インストール完了まで自分の場合で2時間32分かかりました。win11となり、立ち上がったログイン画面は馴染みのない画面でしたが、ログイン後の画面は、スタートボタンを押した後の表示や、タスクバーアイコンが中央揃えになっているなど、画面に細かな違いがあるがすこしずつ変えていけばいい。タスクバーアイコンの中央揃えは「タスクバーの設定→タスクバーの配置」ですぐに左寄せにした。確認したこと。1.全てのアプリの動作状況。2.付属機器の動作チェック。いずれも問題なく、以上でwin11のアップグレードは完了。この際ついでにCドライブのホルダーで移動可能なホルダーをDドライブに移動することとした。行ったのはCドライブのホルダーの「download」ホルダーをDに移動した。「エクスプローラー」→「クイックアクセス」→「ダウンロード」選択、「プロパティ」→「場所」を選択。画面にダウンロードホルダーはCドライブが保存先になっているはずです。一旦「エクスプローラー」を閉じる。1.Dドライブに「download」ホルダーを作る。2.「エクスプローラー」→「クイックアクセス」→「ダウンロード」選択、「プロパティ」→「場所」のタグを開ける→「移動」を選択、「移動先」をDドライブ「download」を選択。Dへの移動が終わるとホルダーのアイコンが上のように名称・デザインが変わり、ダウンロード先がCからDに変わっています。これでダウンロードされたものは、全てDの「ダウンロード」に保存されるようになるので、Cドライブの負荷の低減につながります。もともと「document」「picture」「movie」には保存していませんが、「ダウンロード」は怠けてファイル削除を忘れているとCの空きが減っていく。Dにしたことで頻繁に削除しなくても良くなる。さて、win11のアップグレード、ダウンロード先の変更でCに空きができたかといえば、25.6GBから26.3GBと僅かなものでした。win11のアップグレードでCの空きが減ると想定していましたが、それほどのことはなく、動作状況も起動が若干遅いくらいでストレスなく動いています。ただエクセルなどのアプリに知らないコマンドがあったりして、使い慣れていないのでストレスになっていますが、まずは何事もなくアップグレードを終え、あの催促画面がでなくなったことがなによりだ。これでしばらく使ってみよう。・・・面倒なことは嫌いだ。

2025.09.28

コメント(0)

-

東広瀬町 秋葉神社

東広瀬の弁財天を後にして県道355号線で矢作川左岸を下っていく。鬱蒼とした県道も、平手地内に入ると民家が見えはじめ視界が広がってきます。今回の目的地、東広瀬町大根に鎮座する秋葉神社は、平手地内の三叉路で左折し廣済寺方向に向かいます。左側に廣済寺の寺号標と秋葉神社の社標が見えてきたら左折し、住宅街の中を高台に向け上っていきます。東広瀬町大根に鎮座する秋葉神社社頭。交差点の角の石段はその先の明神鳥居を経て、正面の小高い丘に向け参道が続きます。鳥居から参道の眺め。参道は鳥居の先で右手の車道とひとつになり境内に向かって上に伸びている。参道。この先を曲がるとすぐに広い境内に至ります。東広瀬町大根の秋葉社境内全景。広い境内には拝殿とその奥の一段高い所に本殿、社務所が建てられています。瓦葺・切妻造の平入拝殿は腰板のつく四方吹き抜けのもの。秋葉神社について愛知県神社名鑑(1992)では以下のように記されています。『十五等級秋葉社 旧無格社鎮座地 豊田市東広瀬町大根三四番地祭神 迦具土命由 緒 創建は天明5年(1785)2月14日と伝える。天保13年(1842)11月、境内石垣を造成した。明治6年5月、据置公許となる。同44年9月社殿を修復し、大正9年12月25日、拝殿を造営した。例祭日 10月第3日曜日社殿 本殿 神明造、覆殿、拝殿氏子数 150戸』拝殿から本殿域の眺め。右側の社務所と一体になった覆殿。覆殿前を守護する狛犬は平成4年寄進のもの。覆殿は瓦葺の切妻造妻入で奥に本殿と境内社二社が祀られています。迦具土命を祀る秋葉神社と境内社(社名不明)、左側に小さな大黒様が安置されています。覆殿から拝殿の建つ境内の眺め。社務所前には御嶽山大神と小さな石の社が祀られています。右側に粗く削り出された手水石があり、その後方にはふたつの山神が祀られています。鎮座地の東広瀬町は江戸時代三河国加茂郡東広瀬村で、すぐ北側を流れる矢作川の浅瀬に開けた地形にあったことからその名がついたとされます。江戸時代末期の東広瀨村の火防・開運を祈願し祀られたのがはじまり。本社は金色の鳥居が印象的な静岡県浜松市の秋葉山本宮秋葉神社。創建以来、何代にもわたり受け継がれてきた神社です。東広瀬町 秋葉神社創建 / 天明5年(1785)祭神 / 迦具土命境内社 / 御嶽山大神、山神、不明社氏子域 / 東広瀬町例祭日 / 10月第3日曜日所在地 / 豊田市東広瀬町大根34 弁財天から秋葉神社まで・車ルート / 県道355号線で下流に1.4km、東広瀬町大根地区まで5分ほど。参拝日 2025/9/8 関連記事・豊田市富田町 八柱神社・豊田市藤沢町 猿投神社・豊田市国附町 八柱神社・東広瀬町弁財天

2025.09.27

コメント(0)

-

ありがとう南乗鞍キャンプ場