2019年07月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

京阪8000系特急 プレミアムカー

京阪電車 出町柳駅で、8000系京阪特急プレミアムカーを見ました。大阪と京都を結び、大阪淀屋橋駅まで行きます。車体は赤と金で、プレミアムカー(6号車)は、中が漆黒と金でデザインされています。プレミアムカーは特急料金が必要ですが、ダブルデッカー車や一般車は乗車券だけで乗ることができます。↑ 京阪8000系。京都の出町柳駅にて。↑ プレミアムカー(6号車)乗車口。↑ 6号車のアテンダント。↑ プレミアムカーの内部。↑ 漆黒、金、白が印象的。↑ ダブルデッカー車。↑ 2階へ行く階段。↑ 一般車。↑ 京阪 出町柳駅。

2019.07.31

コメント(0)

-

京阪電車 9000系、13000系

2019年7月25日朝、伏見稲荷大社を見た後、京阪電車 伏見稲荷駅に行きました。9000系、13000系を見ました。京阪グリーンと呼ばれる緑色が目を引きます。↑ 京阪電車 伏見稲荷駅。↑ 京阪電車。9000系。↑ 13000系電車。

2019.07.30

コメント(0)

-

京都・伏見稲荷大社(2/2)下山と途中の景色

京都・伏見稲荷大社の伏見山山頂にある一ノ峰の末広大神から、約1時間かけてゆっくり下っていきました。途中で街の景色を見渡せる所があり、休憩しながら眺めました。↑ 一ノ峰の末広大神。 伏見山山頂233m。↑ 下山開始。↑ 御劔社(長者社)。↑ 長者社の紹介。 赤ちゃんの狛犬が母狛犬の乳を飲む、珍しい意匠の狛犬の紹介がある。↑ 右側は京セラビル。 (写真は四ツ辻から撮影。 左から右に景色をずらして撮影している)↑ 龍谷大学。↑ この辺りを「お産場」といい、稲荷山を順拝して祈願した「願い事」が「産まれる場」として昔から多くの人が参拝している。↑ お産場稲荷。

2019.07.29

コメント(0)

-

京都・伏見稲荷大社(1)稲荷駅から山頂へ

2019年7月25日朝、京都駅から奈良線で稲荷駅で下車し、伏見稲荷大社へ行きました。早朝なので人が少なく、有名な千本鳥居の入り口も、誰もいない写真が撮れました。稲荷駅から山頂まで、歩いて1時間でした。↑ JR稲荷駅。↑ JR稲荷駅。↑ 伏見稲荷大社の入り口。↑ 楼門。↑ 外拝殿。↑ 伏見稲荷大社境内案内図。↑ 本殿。↑ 祭場。↑ 記念撮影をする。↑ 千本鳥居の入り口。↑ 人がいない。↑ 奥社奉拝所。↑ 根上りの松。 証券会社や株に関係する人々からは、値(根)が上がるのを待つ(松)と言われ、縁起が良い松として篤い信仰を得ている。↑ 竹林の静宮 神宝神社。 徒歩2分。↑ 熊鷹社と新池。↑ 四ツ辻。↑ 三ノ峰。↑ 二ノ峰。↑ 一ノ峰。上社神史蹟(末広大神)。↑ 伏見山山頂。 233m。

2019.07.28

コメント(0)

-

京都祇園祭・還幸祭(4/4)西御座神輿(2019年7月24日)

2019年7月24日20時半頃、三条会商店街を西御座の神輿が進みました。西御座神輿は素戔嗚尊(すさのおのみこと)の8人の子供・八柱御子神(やはしらのみこがみ)の神霊をのせているそうです。三条会商店街から堀川通りを通って、三条通りを進む所を見ました。↑ 西御座神輿。↑ 三条会商店街と西御座神輿。↑ 堀川通り。中央奥に三条会商店街がある。

2019.07.27

コメント(0)

-

京都祇園祭・還幸祭(3)三条通・八坂御供社(2019年7月24日)

2019年7月24日19時頃、京都三条通に行き、八坂御供社の祭典を見ました。八坂御供社(又旅所)には、祇園社の神輿三基(中御座、東御座、西御座)が訪れた後、八坂神社へ進みます。↑ 京都の三条通。 八坂還幸祭の旗。↑ 三条商店街の入り口。↑ 右側の角に八坂御供社がある。↑ 八坂御供社。↑ 神霊が休息する場所に、3本の御幣が立てられている。オハケと呼ばれる。↑ 八坂御供社の由緒。貞観11年(869年)、都に疫病が流行した時、平安京の広大な庭園であった神泉苑に66本の矛(ほこ)を立て祇園社(現八坂神社)の神輿を送り、祇園御霊会が行われた。当社は住吉の神泉苑の南端にあたり、御霊祭日である6月14日(明治以降は7月24日に変更)には斎場が設けられ、祇園社の神輿三基を安置し、神饌をお供えする。社名町名はこのことに因むものである。明治6年村社に列格し、明治39年には村社を廃し八坂神社の境外末社となった。当社は四条京極にある御旅所に対して又旅所ともいわれている。↑ 祇園祭発祥の地。八坂神社又旅社。↑ 中御座神輿。 素戔嗚尊(すさのおのみこと)の神輿で、鳳凰が飾られている。↑ 門川京都市長。↑ 中御座の神輿が進む。↑ 東御座の神輿が到着する。 素戔嗚尊の妻である櫛稲田姫命(くしいなだひめのみこと)の神霊をのせている。

2019.07.26

コメント(0)

-

京都祇園祭・還幸祭(2)解体途中の山鉾(2019年7月24日)

2019年7月24日夜、四条通りから新町通りに入ると、解体途中の山鉾を見る事が出来ました。「南観音山」と「北観音山」の山鉾です。もし昼ならば山鉾が街を進む姿を見ることができたので、残念でした。車輪も飾りも外されていますが、縄と楔で組み立てられている構造が良く分かりました。最終的にはこの山鉾を横に倒して解体されるそうです。電線によく引っかからないなと感心します。山鉾は縄と楔で組み立てられており、縄の巻き方、結び方も決まりがあるそうです。【 南観音山の山鉾 】↑ 新町通りは車両通行止めになっており、奥に南観音山の山鉾がある。【 北観音山の山鉾 】↑ 北観音山の山鉾。

2019.07.25

コメント(0)

-

京都祇園祭・還幸祭(1)四条で見た神輿(2019年7月24日)

2019年7月24日17時頃、京都駅に着きました。烏丸通りを四条に向けて歩いていると、祇園祭・還幸祭の神輿が街中を進んでいるのを見ました。四若神輿会の方々が東御座の神輿を担いでいます。神輿の上に擬宝珠がついています。櫛稲田姫命(くしいなだみこと)の神輿だそうです。↑ 四若神輿会の方々と東御座の神輿。 高辻通り。↑ 室町通りに入る。↑ 曲がると四条通り。↑ 四条通り。 ↑ 停止していたバスや車が動き始めた。(

2019.07.24

コメント(0)

-

はやぶさ帰還(2010年6月13日)

初代小惑星探査機「はやぶさ」は、2003年5月9日に鹿児島県内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられ、地球から約3億キロはなれた小惑星「イトカワ」まで飛行し、表面の砂を持ち帰ることを目指しました。姿勢をコントロールする装置(リアクションホイール)を3基搭載していましたが、イトカワ着陸前に2基が故障したため、残りの1基とエンジン噴射を利用して姿勢をコントロールし、2005年11月にイトカワに着陸しました。着陸時にはやぶさから金属弾を地表に打ち出し、跳ね返った石や砂を採取する予定でしたが、うまく発射できませんでした。しかし、着陸の時に舞い上がった砂がカプセルに入りました。地球への帰還時にもトラブルが多く発生し、化学エンジンが燃料漏れを起こし、姿勢の制御が難しくなったり、2006年1月にはやぶさとの通信ができなくなり、当初予定であった2007年6月帰還ができなくなりました。2009年11月にはエンジンに故障が発生しました。たまたま別々のエンジンがつながるような回路を組み込んでいたため、故障していないエンジン部分を組み合わせました。2010年6月13日、はやぶさは奇跡的に地球に帰還し、大気圏に突入して燃え尽きました。イトカワの砂が入ったサンプルははやぶさから分離され、オーストラリアのアボリジニの聖地であるウーメラ砂漠に落下し、回収されました。当時の新聞記事をノートに貼っていたので見返すと、2010年6月2日に野口聡一さんが宇宙ステーションから帰還されたり、2010年4月20日に山崎直子さんが宇宙ステ―ションから帰還し、出身地である千葉県松戸市で5月22日にパレードが行われた記事が残っています。山崎さんのパレードは見に行き、写真を撮りました。↑ 2014年9月13日、宇宙博にて。 小惑星探査機はやぶさの実物大模型と記念撮影。↑ 小惑星探査機「はやぶさ」。↑ マイクロウェーブ イオンエンジン。↑ イオンエンジン A,B,C,D。↑ 小惑星「イトカワ」の模型。 ラッコのような形。↑ サンプルを入れたカプセルの模型。↑ カプセルの内部。サンプルは真空の中で保存されていた。↑ 「はやぶさ2」の模型。↑ ノートに貼りつけていた、はやぶさに関する当時の切り抜き記事。 ジャパンタイムス。↑ 2010年6月14日 朝日新聞切り抜き。↑ ジャパンタイムスの切り抜き。2010年6月15日。”Hayabusa capsule recovered intact" はやぶさのカプセルが無事に戻った。↑ オーストラリアのウーメラ砂漠で、はやぶさから分離したカプセルを回収している所。カプセルはパラシュートで落下した。パラシュートを開くために使った火薬が残っている可能性があるため、防護服を着てカプセルの回収が行われた。【手元にある、はやぶさに関する本】↑ カラー版 小惑星探査機はやぶさ 「玉手箱」は開かれた/川口淳一郎/中公新書↑ はやぶさ 不死身の探査機と宇宙研の物語/吉田武/幻冬舎新書↑ ブルーバックス 小惑星探査機「はやぶさ」の超技術 プロジェクト立ち上げから帰還までの全記録/川口淳一郎監修 「はやぶさ」プロジェクトチーム編/講談社↑ 2010年6月2日に野口聡一さんが宇宙ステーションから帰還。 (ジャパンタイムス 2010年6月3日付)千葉県松戸市で2010年5月22日に、山﨑直子さんの帰還パレートが開催。写真を撮った。↑ パレード車に乗った山﨑直子さん。

2019.07.23

コメント(0)

-

月着陸50年:アポロ11号1969年7月20日(日本時間21日)

今から50年前の1969年7月20日(日本時間7月21日)、アポロ11号が月に着陸し、アームストロング船長の「一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍だ」という有名な発言が、世界中に放送されました。宇宙開発競争は旧ソ連が先行し、1957年にソ連が人類初の人工衛星「スプートニク」を打ち上げ、1959年にはソ連の探査機が月の裏側を初撮影し、1961年4月12日にはソ連のガガーリンが初めて宇宙飛行をして「地球は青かった」と言いました。アメリカはその後キューバ危機を迎え、窮地に陥ったアメリカのケネディ大統領は、ソ連に勝つため「10年以内に人を月に着陸させる」と宣言しました。そしてその8年後にアメリカのアポロ11号が月に到着します。私は小学生の時、東京に月の石が展示されるという事で、東京の叔父の家に遊びに行き、石を見ました。どこにでもあるような石に見えましたが、本物を見たというだけで嬉しかったことを覚えています。その後は渋谷の五島プラネタリウムを見て、星座のメダルを買いました。アポロ計画の中で一番興味があったのは、アポロ13号の奇跡の生還です。シンガポールに住んでいたとき、アポロ13の映画が封切られたので、妻と一緒に映画館に行きました。無事に帰還できるかどうか、手に汗握る感じでした。立花隆さんが書かれた本の中で、宇宙飛行士とのインタビュー記事があり、宇宙飛行士が宇宙にいる時、そして帰還した後にどのような事を考えているか詳しく書いてあり、考えさせられました。↑ 2014年9月13日、宇宙博にて。↑ 2019年7月21日 朝日新聞。 ケネディ、対抗のアポロ計画。↑ 有人宇宙開発の歴史。↑ 月刊星ナビ/2019年7月号/アストロアーツ/アポロ11号月面着陸から50年。↑ 星ナビ2019年7月号特別付録。 アポロ計画全記録「偉大な一歩」から半世紀。↑ 月刊星ナビ/2019年8月号/アストロアーツ/ 月探査から月利用へ。アポロが拓いた月の科学。【手元にある、宇宙飛行士関係で読んだ本】↑ アポロ13/J・ラベル、J・クルーガー/新潮文庫。↑ 宇宙からの帰還/立花隆/中公文庫。↑ アポロ13号奇跡の生還/ヘンリー・クーパーJr/新潮文庫。↑ 宇宙を語るⅠー宇宙飛行士との対話 /立花隆/中央公論新社。↑ 宇宙を語るⅡー人類と宇宙の未来/立花隆/中央公論新社。↑ 宇宙よ 上/立花隆 秋山豊寛/文藝春秋 ↑ 宇宙よ 下/立花隆 秋山豊寛/文藝春秋 ↑ 毛利衛、ふわっと宇宙へ/毛利衛/朝日新聞社。↑ ドキュメント 宇宙飛行士選抜試験/大鐘良一、小原健右/光文社。

2019.07.21

コメント(0)

-

はやぶさ2、リュウグウの地下砂採取(2019年7月11日)

2019年7月11日、JAXAのはやぶさ2が小惑星リュウグウに再着陸し、地下の砂や石を採取することに成功しました。小惑星の表面は太陽風、放射線にさらされて風化していますが、人工クレーターを作って地下を出し、そこに弾丸を打ち込んで舞い上がった砂をカプセルに収めました。約46億年前に太陽系が誕生したころのままの物質を手に入れることで、太陽系や生命の謎を深く研究することが期待されます。↑ the Japan times JULY 12,2019. / ジャパンタイムス 2019年7月12日【記事の一部の紹介】Subsurface samples may hint at solar system origin.In world first, JAXA collects asteroid debris.地下のサンプルが太陽系の起源のヒントになるかもしれない。 世界で初めてJAXAが小惑星の破片を採取。はやぶさ2探査機は、金曜日(2019年7月21日)に遠方の小惑星で完全なタッチダウンを行い、表面下のサンプルを収取した。これは太陽系の起源に光を与えることができる前例のないミッションである。着地成功の確認が取れた1時間後、神奈川県相模原市のJAXA (Japan Aerospace Exploration Agency : 宇宙航空研究開発機構)の歓喜に満ちた記者会見場で、プロジェクトマネージャーである津田雄一氏が「太陽系の歴史の一部を採取したのです」と言った。「今まで月よりも遠方の天体から、地下の物質を採取した事は無く、私たちが世界で一番先に行い、成功したのです」と付け加えた。探査機は午前10時30分頃に2回目の小惑星に着陸し、送られてきた初期データがタッチダウンの成功を示していたので、相模原の管制室では拍手や歓声が上がった。着陸確認連絡は、はやぶさ2が小惑星から上昇し、管制室と通信を再開した時に届いた。研究総主幹の久保田孝氏は「大成功だ」と言い、津田氏は「100点満点中1,000点です」と笑った。そして「探査は完全に行われ、チームの準備作業も完全であった」と言った。サンプルを採取したことにより、探査ミッションはほぼ終了し、今年末の地球への帰還が始まる。土屋氏は「まだサンプル採取をした段階であり、私たちはサンプルを持ち帰るために、探査機を注意深く操作しなければならない」と言った。はやぶさ2は、人工的に作ったクレータの中央から20メートル離れた場所から、幅7メートルのターゲット場所にタッチダウンした。探査機はチューブを地上に伸ばして小さな金属弾を発射し、舞い上がった地下の砂を採取するのに成功した」と関係者は語った。小惑星は地球から3億km離れており、はやぶさ2にとって、木曜日の短時間の着陸は2回目である。複数年に渡る複合ミッションだが、ローバーやロボットを地表に送る計画も含まれている。JAXAによると、リュウグウの表面は太陽風の影響にさらされているが、地下のサンプルには、46億年前に誕生した太陽系の姿をたどることができる物質があると信じられている。その黒色の物質には、有機物質や水が含まれているかもしれないとの事である。↑ 2019年7月12日 朝日新聞。 はやぶさ2 地下の砂採取か。 ↑はやぶさ2が小惑星に着陸した瞬間。砂や石が舞い上がっている。 ↑ 2019年6月27日 朝日新聞。 はやぶさ2 最大の挑戦。この記事の中には、下記のように面白い事が書いてある。リュウグウは現在(2019年6月現在)太陽に近づいていて、着陸が遅くなるほど地上は熱くなり、100度前後になることもある。そのためJAXAは当初、6月末の着陸も想定していた。しかし、その後の調べて、7月半ばでも80度ほどに収まることが判明。それならばと時間をかけて準備することにした。↑ 月刊天文ガイド 2019年8月号/誠文堂新光社。↑ 「2019・7・11 はやぶさ2 2回目のタッチダウン!」↑ 月刊星ナビ 2019年8月号/アストロアーツ。↑ はやぶさ2 ミッションレポート。 リュウグウの”黒い砂”を採れ! いよいよ第2回着陸へ。

2019.07.20

コメント(0)

-

デイノケイルス(恐ろしい手)/恐竜博2019

2019年7月15日、東京上野の恐竜博2019で「恐ろしい手」というデイノケイルスを見ました。1965年にモンゴル・ゴビ砂漠のメネクト盆地で、ポーランドとモンゴルの共同調査隊で活躍していた女性の研究者達が、地表に露出している腕の部分だけの化石を見つけました。腕は2メートル50センチも長く、ティラノザウルスよりもはるかに大きい生物ではないかということで「恐ろしい手」という意味の「デイノケイルス」という名前が付きました。「ぼくは恐竜探検家!/小林快次/講談社」の第四章「ハヤブサの目とよばれて」を読むと、1965年では腕の骨だけが発見されたが、その近くには他の骨があるのではないかということで、2008年に再調査したことが書かれています。小林快次博士も参加され、メネグト盆地のアルタンウルという地区で、まずは1965年に骨が発見された場所を探すところから始まり、やっとのことでデイノケイルスの脊椎骨を発見したことが記載されており、面白かったです。デイノケイルスの骨には傷跡があり、傷の歯型や、同時代にモンゴルで生息していた肉食動物を考えると、デイノケイルスはタルボサウルスに食べられたという事になりました。会場にはデイノケイルスとタルボサウルスの骨格が展示されています。↑「恐ろしい手」というデイノケイルスの前あし。↑ 「ベールを脱いだ謎の恐竜」。1965年、ポーランドとモンゴルの共同調査隊が、モンゴルのゴビ砂漠で発見した2.4mにも達する巨大な前あしは、1970年に「恐ろしい手」を意味するデイノケイルスと名付けられた。デイノケイルスの追加標本はそれから40年近く見つからなかった。↑ 恐竜研究のレジェンドたち。テレーザ・マリアンスカ、ソフィア・キエラン・マリアンスカ、ハルシュカ・オルモンスカ。↑ 1965年の夏、ポーランドとモンゴルの共同調査隊で活動していたテレーザ・マリアンスカ、ソフィア・キエラン・マリアンスカ、ハルシュカ・オルモンスカたちは、ゴビ砂漠メネグト盆地で、地上に露出している何本もの大きな骨を発見した。彼女たちは、肩から前あしが左右2本あることを確認したが、他の部分は残っていなかった。第2次世界大戦後のゴビ砂漠での脊椎動物化石研究は、3人のポーランドの女性たちによって飛躍的は発展を遂げ、マリアンスカとオスモルスカは、恐竜の新種記載を行なった最初の女性研究者たちとなった。「ぼくは恐竜探検家!/小林快次/講談社」。第四章「ハヤブサの目とよばれて」で、小林博士がゴビ砂漠でデイノケイルスの化石を探す事が書かれている。↑ 謎の恐竜デイノケイルス。↑ デイノケイルスの骨格。↑ デイノケイルスは、様々な恐竜の特徴をあわせ持っている。体の基本構造は、ダチョウ型恐竜であるオルニトミモサウルス類だが、ハドロサウルス類のようなくちばし、竜脚類のような空洞化した骨、スピノサウルスのような大きな帆を持つ。これまで「謎の恐竜」として知られていたデイノケイルスだが、全貌が明らかになった今、「へんてこな恐竜」の代表として知られることとなった。↑ 2006年、2009年に2体のデイノケイルスの骨格化石が発見され、ついに謎のベールを脱いだ。その姿は大きな腕から誰もが想像していた恐ろしい風貌とはかけ離れた、複数の恐竜の特徴をあわせもった「奇妙な」姿だった。↑ ベールを脱いだ謎の恐竜デイノケイルス。↑ デイノケイルスの頭骨は、ハドロサウルス類のようなクチバシをもち、スピノサウルスのように前後に長く大きな下あごを持つのが特徴的。↑ デイノテイルスの頭骨。↑ ハドロサウルス類であるサウロロフスの頭骨。クチバシが特徴。↑ スピノサウルスの頭骨。前後に長く大きな下あごを持つのが特徴的。↑ デイノケイルスの脊椎骨。スピノサウルスのように大きな帆を持つ。求愛のためか。↑ デイノケイルスの脊椎骨。多数の空洞があり、竜脚類に匹敵するくらい空洞化されていた。↑ デイノケイルスの足。↑ デイノケイルスの脊椎骨。↑デイノケイルスの尾端骨。複数の尾椎骨が癒合した骨で、尾の先に飾り羽があった可能性を示す。↑ デイノケイルスの胃の内容物の化石。↑ デイノケイルスの胃石。↑ デイノケイルスの化石には、大型獣脚類タルボザウルスのものと思われる咬み跡が残る腹肋骨が含まれている。この咬み跡には、怪我が治った痕跡がみられないことから、デイノケイルスの死後、または死ぬ間際につけられたと考えられる。白亜紀末、デイノケイルスとタルボサウルスの死闘が繰り広げられていたのかもしれない。↑ デイノケイルスをねらうタルボサウルス。↑ タルボサウルス。ゴビ砂漠を代表する大型獣脚類。その体の大きさなどから、他の大型恐竜をエサにしていたと考えられている。↑ タルボサウルスの骨格。

2019.07.19

コメント(0)

-

恐竜博2019「むかわ竜」(2019年7月15日)

2019年7月15日、東京上野の国立科学博物館に行き、恐竜博2019を見ました。北海道むかわ町で発見された「むかわ竜」の骨格を見ましたが、思っていたよりも大きかったです。むかわ竜の発見、発掘、恐竜としての同定は、いくつもの偶然が重なっていたことが分かり、驚きでした。博物館のショップで小林快次博士の「ぼくは恐竜探検家!」、「漫画むかわ竜発掘記」を購入して読みました。小林博士の「アメリカですごした暗黒の日々」の部分が、一番印象に残りました。↑ 東京上野の国立科学博物館、恐竜博2019。↑ むかわ竜の紹介。↑ むかわ竜の復元された骨格。↑ 頭部。↑ むかわ竜の胴椎。 6番目から12番目の胴椎神経棘(どうついしんけいぎょく:上に伸びる突起)が前傾しており、これはむかわ竜にしか見られない特徴であり、「むかわ竜」が新種の恐竜であると考えられる特徴のひとつとして注目されている。↑ むかわ竜の胴椎。↑ むかわ竜の骨の断片(薄片)から分かること。 骨には年輪のように成長停止線が残りやすく、むかわ竜の脛骨の断面を分析した結果、少なくとも9本の線が残っていた。成長停止線は内側から3、4本が消えているため、むかわ竜は12歳か13歳の成熟した大人の恐竜と考えられる。↑ むかわ竜の骨の断片(薄片)。↑ 日本の恐竜化石産地。↑ 北海道むかわ町。↑ 「むかわ竜」の発見パネル。↑ 漫画 むかわ竜発掘記 恐竜研究の最前線と未来がわかる/企画・原案 土屋健/監修 小林快次/漫画 山本佳輝・サンドランチ/誠文堂新光社↑ ぼくは恐竜探検家!/小林快次/講談社。↑ 上記本p41 第二章 アメリカで過ごした暗黒の日々。 この章が一番印象に残った。↑ 「ハヤブサの目」で恐竜化石を探す北大教授 小林快次(こばやしよしつぐ)さん。朝日新聞 2019年6月26日 ひと欄の記事。

2019.07.17

コメント(0)

-

松戸ガンダムミュージアム/ その他関連本

2003年から2006年まで、千葉県松戸市の松戸駅西口そばに、ガンダムミュージアムがありました。肩から上の等身大ガンダムが展示されていたり、中はとても凝った作りでした。当時ガンダムのコクピットで撮った記念写真が残っていたので掲示します。機動戦士ガンダムは中学生の頃に見ていました。ブームになった頃、色々と本を買ったのですが、引越しの時に古本屋に売ったので、当時の本は持っていません。今、本棚にある資料本を紹介します。↑ 千葉県松戸市にあったガンダムミュージアム。ガンダムのコクピット風景。(2005年10月9日撮影)TYPE RX-78 / HEIGHT / 18.0m, WEIGHT / 60.0t. (タイプRX-78、高さ18m、重量60トン)TYPE RX-78 / CONTROL PANEL, HEIGHT / 580mm, WIDE / 600mm.(タイプRX-78、コントロールパネル、縦580㎜、横600㎜)01/ GYROⅭOMPASS (ジャイロコンパス)02/ MULTI FUNCTION MONITOR (多機能モニター)03/ ENERGY GAUGE (エネルギーゲージ)04/ COCKPIT (コクピット)05/ CONTROL LEVER (コントロールレバー)(手元にある資料本)↑ メカニックデザイナーの仕事論 ヤッターマン、ガンダムを描いた職人/大河原邦男/光文社新書/光文社。↑ 本の帯の写真。↑ 日本アニメーション映画ポスター史(上)、(下)平出文己男コレクションより/尾形英夫/アニメージュ編集部/徳間書店。↑ 上記本(下)昭和56年(1971年)3月 映画「機動戦士ガンダム」。p4~5。↑ p4。↑ 上記本(下)昭和56年(1971年)7月 映画「機動戦士ガンダムⅡ 哀・戦士」。p10~11。↑ 上記本(下)昭和57年(1972年)3月 映画「機動戦士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙」。p24~25。↑ p25。↑ 日経エンタテイメント! アニメ名作Special /日経BP社↑ 上記本 P45。 70年代後半~80年代前半のロボットアニメの変遷。↑ タツミムック 僕たちが愛した80年代ロボットアニメ/辰巳出版↑ 上記本 P9。↑ 上記本P10。↑ 昭和40年男/2014年8月号 Vol.26(2014年7月11日発行)/クレタパブリッシング↑ 上記本 P44。↑ 上記本P45。

2019.07.16

コメント(0)

-

ガンダム お台場・潮風公園(2009年8月21日)

2009年8月21日、お台場の東京都立潮風公園に行き、ガンダム(RX-78-2 ガンダム)像を見ました。「GREEN TOKYO ガンダムプロジェクト」のシンボルキャラクターとして、18メートルの等身大ガンダムが制作されました。等身大ガンダムを見ると、思った以上に巨大だったので、本当に驚きました。↑ 東京都立潮風公園のガンダムと飛行機。 羽田空港が近い。↑ RX-78-2 ガンダム。

2019.07.15

コメント(6)

-

機動戦士ガンダム像(西武新宿線・上井草駅)

2019年7月7日、JR中央線の西荻窪駅から約25分北に歩いて、西武新宿線の上井草駅に行きました。駅には機動戦士ガンダム像があります。ガンダム像には、参議院議員選挙のたすきが掛かっていました。上井草駅の近くに、アニメーション制作会社のサンライズがあり、ガンダム誕生の地という事で、機動戦士ガンダムの監督である富野由悠季氏が監修したブロンズ製のガンダム像が、2008年に駅前に建立されました。ガンダム像の足元には、「大地から」とタイトルプレートがあります。上井草駅では、機動戦士ガンダムの主題歌「翔べ!ガンダム」のメロディーが流れます。↑ 西武新宿線の上井草駅にある、機動戦士ガンダム像。 参議院議員選挙のたすきが掛けてある。↑ 西武新宿線・上井草駅。

2019.07.14

コメント(0)

-

ヤッターワン (JR南武線・南多摩駅)

JR南武線・稲城長沼駅でガンダム、ザグを見た後、隣駅の南多摩駅まで歩いて行きました。南多摩駅には、「ヤッターマン」にでてくる「ヤッターワン」の像があります。小学生の時にヤッターマンはよくTVで見ており、ヤッターマン(ガンちゃん、アイちゃん、オモッチャマ)と、ドロンボー一味(ドロンジョ、ボヤッキー、トンズラ、そして泥棒の神様ドクロベー)の毎回のドタバタが記憶に残っています。アニメのオープニング、エンディングソングはいまだに歌えます。ヤッターワンがヤッターキングに改造されて、歌が変わりました。↑ 南多摩駅前での大河原邦男さんの作品群。↑ 向かって左側から、シャア専用ザグ、ガンダム、ヤッターワン、なしのすけ、レイズナー。↑ 向かって左から、ヤッターワン、なしのすけ、レイズナー、ダグラム。↑ JR南武線・南多摩駅。↑ 駅前のなしのすけ。↑ ヤッターワンのモニュメント。↑ ヤッターワンと記念写真。

2019.07.13

コメント(0)

-

大河原邦男さんの「イグザイン」(稲城大沼駅)

JR南武線・稲城大沼駅にある「いなぎ発信基地ペアテラス」に行き、メカニカルデザイナーの大河原邦男さんがデザインされた「イグザイン」のプラモデルキッドを購入しました。↑ ガンダムとシャア専用ザグ。↑ 稲城大沼駅近くの「いなぎ発信基地ペアテラス」入口。↑ ハロ。↑ なしのすけとハロ。↑ JR南武線・稲城大沼駅周辺の模型。↑ 駅前のガンダムとシャア。↑ プラモデルキッド「イグザイン」の紹介。↑ JMAP(All Japan Manufacturing Revitalization Project : 全日本製造業活性化計画)イグザインとは。日本の基盤産業である「ものづくり」に関わる中小零細企業の先進的な技術を活用し、町工場あら日本を元気にするプロジェクト「全日本製造業活性化計画:All Japan Manufacturing Revitalization Project =通称 JMRP)の活動に賛同された大河原邦男氏が提供くださったオリジナルロボット。2016年、ネーミングは一般公募を行い、約600の候補からWeb投票の結果選ばれた。【ネーミングの由来】ロボットのコンセプトを「実験機」と考え、まず「試験」を意味する "examination"から「イグザリバー」という名前を考えた。また、ロボットの形状が両肩から両足にかけて ”X” を表しているようにみえたので、その2つを結合させ、最終的に「イグザイン」とした。↑ 大河原邦男さんのプロフィール。1947年東京都稲城市生まれ。日本のアニメにおけるメカデザイナーの草分けとして、その名を知られる。「科学忍者隊ガッチャマン」からメカデザインを担当し、リアルロボットアニメの金字塔「機動戦士ガンダム」では1978年以来、35年以上にわたり同シリーズのキーデザイナーとして活躍し、その象徴的なデザインは、世界の工業製品にも影響を与えている。他にリアル/スーパーロボットアニメからギャグアニメ、玩具やゲームなどの幅広い分野のメカデザインを手掛けている。2013年、長年にわたる業績が評価され、文化庁メディア芸術祭において功労賞を受賞。↑ 1/48 イグザイン胸像モデルのモックアップ。↑ イグザインのプラモデルキッド。8種類の色。↑ 大河原邦男さんのデザイン。↑ 黄色の「イグザイン」を購入した。↑ 稲城長沼駅をバックに。↑ シャア専用ザグ、アイアンリーガーのマグナムエース、ハロ、なしのすけ。↑ ヤッターワン、ガンダム、ボトムズ。↑ よみうりランドをバックに。↑ 向かって右から、ガンダム、よみうりランドのマスコットであるグッド、ラッキー、稲城なしのすけ、なちのちゅけ、ヤッターワン、ボトムズ、ヤッターペリカン、グランゾード。↑ ペアテラスの休憩室から見た、ガンダムとザグの脚。

2019.07.12

コメント(0)

-

ガンダム、ザグの像 (稲城長沼駅)

2019年7月7日午後、東京都稲城(いなぎ)市・JR南武線「稲城長沼駅」にある「稲城発信基地ペアテラス」で、RX78-2ガンダム、MS-06Sシャア専用ザグのモニュメントを見ました。3.6mの高さです。メカニックデザイナーの大河原邦男さんが稲城市の出身で、2016年4月23日にペアテラスが開業したのに合わせ、像が設置されました。↑ RX78-2ガンダム。↑ MS-06Sシャア専用ザグ。↑ 記念写真。↑ JR南武線 稲城長沼駅。↑ 駅の近くに「稲城発信基地ペアテラス」があり、ガンダム、ザグが立っている。↑ ペアテラス入口。↑ 稲城なしのすけ、なちのちゅけ。↑ 稲城なしのすけの像。

2019.07.11

コメント(0)

-

まんだらけ渋谷店のメーテル

2019年7月6日、まんだらけ渋谷店に行きました。地下にある店の入り口には、メーテルのマネキンがあり、メーテルコスチュームを着ていました。メーテルコスチューム、メーテルEYES(つけまつげ)、メーテルウィッグ(かつら)が販売されています。↑ まんだらけ渋谷店入口のメーテル。↑ まんだらけ渋谷店。↑ 店の入り口。

2019.07.09

コメント(0)

-

痛風(4回目) 2019年7月8日発症

2019年7月7日、雨の中を外出して色々遊び歩いていると、右足の親指近くに違和感を感じました。痛風の前兆か、歩き疲れた影響のどちらかだろうと思っていました。7月8日の朝、会社に行く途中に右足が痛み出し、普通に歩けなくなりました。駅までいつもの2倍の時間がかかりました。会社に着くと、右足がパンパンに腫れて、靴紐を解いて緩くしました。痛風だと確信したので午後は有給を取り、家の近くの病院で診てもらいました。痛風という事で、鎮痛剤を2週間分と、痛みが収まったら飲む痛風の薬も処方されました。駅から家までは、いつもの3倍の時間がかかりました。7月8日の夜に薬を飲みましたが、真夜中は激痛で1時間おきに目が覚める状態です。起きると痛みでほとんど歩けない状態でした。手のしびれがひどく、6月25日に整形外科に行き、頸椎の問題という事で毎日電気治療などをしていたのですが、痛風になるとしびれ治療どころではなく、当分整形外科にもいけなくなりそうです。10年前に初めて痛風になった時は、革靴が履けないくらい足が腫れ、足が紫色になり、自分の足と思えずショックを受けました。病院に行くと、いきなり足ではなく、耳たぶをチェックされました。尿酸の結晶は針の形をしており、からだの体温の低い部分に蓄積する性質があり、耳たぶや足先は低い所だそうです。耳たぶに丸い膨らみがあれば、尿酸が蓄積している証拠で、私の膨らみの大きさから、10年くらいは蓄積していると指摘されました。↑ 痛風のため、右側の足が腫れて激痛状態。足が膨れて革靴が履けなくなる。↑ 痛風で腫れている部分。

2019.07.08

コメント(2)

-

冨田伊織さんの「新世界『透明標本』」(東急ハンズ渋谷店)

2019年7月6日、東京・渋谷の東急ハンズに行き、7階Aに展示されている冨田伊織さんの「新世界『透明標本』」を見ました。数か月~1年かけて制作されています。撮影可なので写真を撮りました。↑ 東急ハンズ・渋谷店。↑ 7階Aに、冨田伊織さんの「新世界『透明標本』」がある。↑ 中央は、渋谷のハチ公像。↑ 東急ハンズ渋谷店が見える。

2019.07.07

コメント(0)

-

「AKIRA」(渋谷パルコの仮囲い)2019年7月6日

2019年7月6日、渋谷パルコの再開発現場に行き、仮囲いの「AKIRA」の絵を見ました。「AKIRA」の作者である大友克洋さんと、コラージュアーティストの河村康輔さんのコラボで、建て替え期間中、仮囲いにアート作品を見ることができます。第3弾の絵で、工事の進捗に合わせ、仮囲いアートは撤去されるそうです。1991年、オランダに住んでいたとき、バーで飲んでいると、隣の若いオランダ人から「日本人か」と聞かれました。そうだと答えると、「日本人ならAKIRAを知っているだろう。あの作品は素晴らしい。感動したよ」と言われ、長話をしました。作品の面白さ、絵の緻密な美しさに驚き、ぜひ日本に行きたくなったとの事でした。東京は本当にあのような場所かと聞かれ、返答に困りました。「AKIRA」は2019年の設定で、「ネオ東京」と「2020年東京オリンピック会場」が舞台でしたが、オランダ人と話した当時に、東京でオリンピックが本当に開催されるとは予想もしておらず、2020年に東京で開かれるのだと思うと、感慨深いものがあります。↑ 東京・渋谷パルコの建て替え現場。↑「AKIRA」の作者である大友克洋さんと、コラージュアーティストの河村康輔さんのコラボ。↑ 「AKIRA」の舞台である、ネオ東京の2020年東京オリンピック会場。

2019.07.06

コメント(0)

-

高柳駅(東武野田線)(1)複線化工事の様子 2019年6月25日

2019年6月25日、千葉県柏市の東武野田線(東武アーバンパークライン)・高柳駅で、新設プラットフォームにエスカレーターを設置しているので撮影しました。単線駅でしたが、複線化工事が行われています。古い構内陸橋が解体され、橋上化されました。新しい自由通路に改札があります。近いうちに、柏ー船橋間が複線化する予定になっています。↑千葉県柏市の東武野田線(東武アーバンパークライン)・高柳駅↑ 複線化用の新しいプラットフォームと、エレベータ、エスカレーター工事。↑ エスカレーターを2階通路に付ける工事。↑ プラットフォームの下に、エスカレーターを埋める。↑ 新しいプラットフォーム。

2019.07.04

コメント(0)

-

河合奈保子さんの恐怖体験

昔の切り抜きを見ていると、河合奈保子さんの恐怖体験記事があったので、紹介します。↑ 新潟にある奈保子さんの田舎のお寺にて。1)恐怖体験記事① 「惨劇!怨霊の呪い。キャーッ! 氷の手が私の胸を!!」↑ 記事によると、河合奈保子さんが新しいアパートに引っ越して間もなくの出来事。夜中まで仕事をした後に部屋に帰り、疲れのため倒れるように寝てしまった。ひどく息苦しくて目が覚めると、消して寝たはずの部屋の電気が点いており、ひょいと足元の方を見ると、男性らしき白くて細い氷のような手だけが、奈保子さんの腹のあたりを押さえつけていた。驚いて叫ぼうにも、声がでなかった。手はだんだん腹から胸に這い上がってきて、圧迫するので苦しく、「いなくなれ」と心の中で必死に祈り続けた。いつの間にか寝てしまい、朝になったら何にもなかった。ところがその後にも、もう一度、白い物が部屋を横切るのを見た。知り合いのお坊さんに相談したところ、おそらくこのアパートで死んだ人の霊が現れたのだろうという事で、ご祈祷していただいた。その時頂いたお札を枕の下に入れて寝たら、それきり霊はピタリとでなくなった。↑ 恐怖体験記事② 「だれもいない部屋で不思議な音。突然、コップが飛び出したの」↑ 記事によると、奈保子さんが1984年の春、アメリカのラスベガスに行った時の出来事。奈保子さんは1984年の春、ロサンゼルスでアルバム「デイドリーム・コースト」を収録し、その後にビデオ撮影のためラスベガスに行った。撮影場所のカジノには控室があり、奈保子さんとスタッフの人が化粧のために使っていた時、突然「コーン」というまるでシャンペンのコルクを抜いたような音が聞こえた。見ると、誰も触っていないのに、鏡張りのサイドボードに置いてあったコップが、テーブルの先2~3メートル先に転がっていた。絶対に誰もコップを触っておらず、勝手にコップが落ちてきた。体調が悪く奈保子さんのそばで寝ていたスタッフの女性は、それを見てますます体調が悪くなった。思い出すとゾッとする恐ろしい体験。↑ 河合奈保子さんが初めてロサンゼルスでレコーディングした「デイドリーム・コースト」。↑ ラスベガスの奈保子さん。

2019.07.03

コメント(0)

-

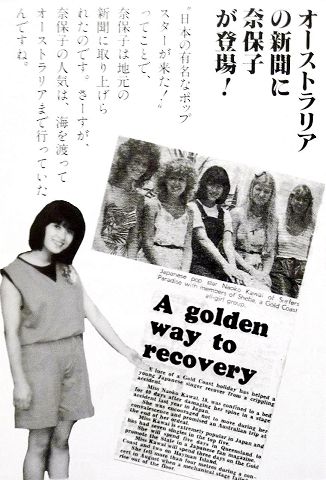

河合奈保子さんとオーストラリアの新聞記事

1982年1月、河合奈保子さんは雑誌取材と休養を兼ねて、オーストラリアを旅行しました。奈保子さんはそこで取材を受け、地元の新聞に記事が載りました。記事の一部が「奈保子しんぶん VOL.7/昭和57年(1982年3月発行/芸映プロダクション・芸映友の会河合奈保子FC編集部」に紹介されていたので、記事を読んでみました。奈保子さんは1981年10月5日、渋谷にあるNHKホールでの「レッツゴーヤング」リハーサル中、ステージにある小ゼリから4.5m下の奈落へ落ちてしまい、「第一腰椎圧迫骨折」と診断され、入院、リハビリを行いました。その年のNHK紅白歌合戦には、コルセットをしたままで「スマイル・フォー・ミー」を熱唱しました。そして翌年1月に、奈保子さんは母親と一緒に、オーストラリアを旅行します。Japanese POP star Naoko Kawai of Surfers Paradise with members of Sheba, a Gold Coast all-girl group.日本のポップスターである河合奈保子さん。サーファー天国の地にて、ゴールドコーストの女性グループ「シェバ」のメンバーと一緒に。A golden way to recovery回復のための素晴らしい方法。The lure of a Gold Coast holiday has helped a young Japanese singer recover from a crippling accident.Miss Naoko Kawai, 18, was confined to a bed for 40 days after damaging her spine in a stage accident last year in Japan.She was encouraged not to move during her convalescence and promised an Australian trip at the end of her ordeal.Miss Kawai is extremely popular in Japan and has had seven sigles in the top five.She will spend five days in Queensland to promote the State in a Japanese fan magazine.Miss Kawai will spend three days on the Gold Coast and two on Hayman Island.She fell more than four metres during a concert in August when a mechanical stage fails to rise out of the floor.若い日本人歌手にとって、ゴールドコーストでの休暇という魅力的な話が、障害が残るような事故からの回復に大きな励みとなった。18歳の河合奈保子さんは、去年日本での舞台事故で脊髄を痛め、40日も病床についた。療養期間中は体を動かさないように言われていたが、この辛い期間が終われば、オーストラリア旅行に行くことが約束されていた。河合さんは日本で大変人気があり、7枚のシングルレコードがトップ5に入っている。彼女はクイーンズランド州で5日間を過ごし、日本のファン向け雑誌に州の宣伝をする予定。3日間はゴールドコーストで、残り2日はヘイマン島で過ごす。8月のコンサート期間中、機械で昇降する床が上の舞台まで昇っておらず、彼女は舞台から4メートル以上も下にある床に落ちてしまった。↑ 現地新聞の取材を受ける奈保子さん。↑ オーストラリアでの奈保子さんとコアラ。 (雑誌切り抜き)↑ シドニー、ゴールドコースト、ヘイマン島。↑ アンダルシア・パークのカンガルー。↑ シーワールドのイルカ。↑ オーストラリアにしかいないというエミュー。↑ カランビン野鳥園のくじゃく。↑ 「奈保子しんぶん VOL.7/昭和57年(1982年3月発行/芸映プロダクション・芸映友の会河合奈保子FC編集部」↑ オーストラリア旅行の記事。

2019.07.01

コメント(2)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- 【静岡*東伊豆・河津】稲取温泉 貸…

- (2025-11-23 14:12:36)

-

-

-

- フランスあれこれ・・・

- 【France】【Beaujolais nouveau 202…

- (2025-11-22 04:48:07)

-

-

-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…

- 仙台の旧町名「保春院前丁」(今の住…

- (2025-11-22 00:00:15)

-