全255件 (255件中 1-50件目)

-

国民審査

いよいよ今週末が衆議院選挙投票日、週末地元にいない立場上早速23日になるのを待って期日前投票に行って来た。 先ずは選挙の投票に関して一言。選挙権を持つ人は小選挙区と比例代表に対する二票があるというのはもうだいぶ常識なのだろう。 比例代表が出来る前の、いわゆる中選挙区制度を知っている世代だと、このことだけでもちょっと不思議な気がするけれど、実はもう一票あるといわれて驚いている人も少なくはないだろう。 選挙の前にどの候補、どの政党に投票しようか悩み、考え、決めて出かけるのが一般的な選挙の日だろう。 自分の選挙区でもない候補者のことまで詳しく語ってくれるが国民審査対象の裁判官に関する情報は殆どなく、罷免も「×」印をつけない場合信任票となることから歴代罷免された裁判官はいないのもある意味では異常なのではないだろうか。 このあたりの問題点に興味がある方は是非http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%AF%A9%E6%9F%BBをご参照ください。 対象裁判官に関する多少の情報がひつよな方はhttp://senkyo.yahoo.co.jp/judge/とhttp://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.htmlが多少の参考になるのではないでしょうか。 その上で本当に自分の意見を表したいと思えば個人名で検索して色々調べてみるしか方法はないでしょう。それでも罷免に値する人なのかどうかを判断するのは本当に難しいことだと思います。 期日前投票が選挙と国民審査で違う問題も長年放置されているのは、簡単にいえばみんなどうでもいいと思わざる負えない状況に追い込まれているからと思うのは082の考えすぎなのでしょうか。 この際全員「×」をつけて制度自体に「NO」と言ってみるのも一つの意思表示かもしれませんね。

2009.08.25

コメント(13)

-

キーマカレーを作れば、食糧自給率が上がる?

キーマカレーでも作ろうかなぁーと思いつつレシピーを検索していたら、傍らで見ていたTV「FNNスーパーニュース」でカレーの特集をしていた。 その特集の中で、以前報道2001で活躍していた秋元優里さんが石破茂農林水産大臣をインタビューしていた。その中でなぜか話が食料自給率に振られていた。 日本の自給率が先進国の中でも最低の40%である事実はよく知れたこと。大臣が云うにはもう一口お米を食べると食料自給率が1%上がるらしい。もう一膳お米を食べるなら8%上がるとのこと。 そこでカレー。確かにカレーはお米で食べる場合が多い。カレーを多く食べれば、お米を多く食べるので、自給率が上がるとのこと。「風が吹けばおけ屋」ではないけど分からなくもない。 因みに特集の中でもキーマカレーを野菜で食べる話が出ていたけど、そうなると自給率向上率は下がるのだろうか。楽天のマーくんの朝カレーも自給率向上に貢献しているらし。 米で造るパンなんかも話題になって久しいけれど、本気で自給率アップをはからないとどうしようもない危険状態にあるのは、まだまだ実感がない気がする。 日本の食料自給率、出生率、投票率は世界に誇れるほど低いレベル、間もなく行われる衆議院選挙ではこの辺りが話題になることもないのだろう。この国本当に大丈夫と悲観的に思えるのは082も年とってきた証拠だろうか^^。

2009.06.25

コメント(0)

-

エコポイント

エコポイントは使用エネルギーの効率がよい家電製品を買うと貰えるらしい。例えば対象になる液晶テレビがあるとしよう。同じメーカーでサイズの違う液晶テレビだと大きな方が値段が高い。もちろん使用電力も多くなるのに、エコポイントを多く貰える。不思議な話だ。どうして不思議なのかを考える前にエコ減税を考えてみよう。 ハイブリッド車を買うと減税対象になるらしい。13年以上の中古車を乗り換えて買う場合さらに減税額が上乗せされるらしい。 例えば15年前に買った中古車がある。その車を 1)エコカーに買い替える人 2)使い続ける人 3)なるべく乗らずに電気自転車を買って乗る人 4)なるべく乗らずに持っている自転車に乗る人 5)なるべく乗らずに公共交通機関を使う人 6)なるべく乗らずに歩く人 この中で一番エコな人は誰だろう。先ずは1と2を比べてみる。政府の方針は1がエコな人ということになる。本当にそうなのだろうか。LCAのコンセプトが分かる人なら、そんなバカなと思わずにはいられない政策だろう。 LCAはLife Cycle Assessmentの略語でこういった製品を生産、使用、廃棄するために使われるエネルギーを総計する考え方だ。エコカーと普通の中古車を比べると「使用期間」のエネルギー消費差は歴然としている。 しかしLCAの視点で見ると、まだまだ使用できる中古車を意図的に廃棄するのはエコではない。それはエコカーに乗り換えることはエコカーを生産するための新しいエネルギーが必要だからだ。 もちろん既存の普通車と新たに生産するエコカーを何れ廃棄するときにかかるエネルギーの差も考慮しなけれなければならない。これらのエネルギーを総合的に見てエコカーと普通車の使用にかかるエネルギーの差が高いならいいのだが...。 電気自転車と普通自転車も同じような関係だ。3年ほど前に「自転車の効用」の中で都内の移動は自転車が一番早いという話をしたことがある。 その中で21世紀型の自転車社会を提言して見た。公共交通機関、遊歩道を含めた新しい都市機能を作ることが本当のエコなのだろう。上記の例でいえば、6番目、5番目と下から順番にエコ政策を行って欲しい。 もうエコポイントの謎かけもおわかりだろう。エコポイント対象の電化製品すべてをもっとLCAの的視点で観てほしい。もっと違う視点で考えれば、本当に個人の部屋、家にそれぞれにテレビが必要なのだろうか。 世の中にはどうやらこういう議論をしたがらない「生産者」の蓑に身を包んだ「ロビーイスト」が沢山いるようだ。つまり生産者の意見ばかりが政治に反映されているということだ。 エコポイントは消費者の為に作られたのではない。生産者への政府からの助成金に近い性質だろう。本当の主権はむしろ消費者側にあるのだから、政策も消費者の為に作るべきなのに。 社会資本にかかるコストは社会全体に還元したいものだ。

2009.06.21

コメント(0)

-

里山

町中に突如里山が現れたのはもう14年も前の話。写真はすべて「アクロス福岡」。都会の里山は昔の生態系を取り戻し、最近では山から風の吹き下ろしもあると聞く。 いまどきエコを語る人は多いけど、もう14年も前にそんなことを実現していた人たちが日本にはいる。このアクロス福岡のランドスケープアーティストとして参加した田瀬理夫先生もその一人だ。 その彼が今プロモートしているのが田舎の里山を守り、都会に里山を取り戻すことだ。そしてその実現に一役かっているベンチャー企業と先日面談してきた。 里山とは元々日本全国にあった自然の風景、その土地毎に多少の違いがあり、そこには人を含めた生態系のバランスがまだ残っていた状態だ。 都会では、その里山が切り崩されコンクリートジャングルが立ち並んで久しい。それでもアクロス福岡を見れば、たとえコンクリートジャングルだとしても、そこに里山を育むことが可能なのはお分かりいただけるだろう。 いわゆる一般的な都会の緑化となると、綺麗な観葉植物がその主役となり、必ずしも地域の生態系にプラスとなっているわけでもない。一方、もともとその土地にあった里山を取り戻すことで、昆虫、鳥、小動物の生態系も蘇ってくる。 こういう豊かな自然が、自浄的にさらなる自然を取り戻してくれる。自然破壊の負の連鎖作用の全く逆の働きが里山作りで始まろうとしている。このGWもう少しエコを考えてみるのもいかがなものだろうか。

2009.04.30

コメント(0)

-

白洲次郎

四年ほど前「葬式無用、戒名不用」というタイトルで白洲次郎氏についてシリーズで書いたことがあります。 どうやら今夜から三週連続のドラマなのですが正直世間がここまで白洲次郎氏を認めてくれる時代になったことが嬉しい限りです。 皆さんと一緒にドラマを楽しみたいと思っています。 PS:ストラッドフォード伯爵邸でのディナーで語った「正」とは「一」のところに「止」ことはよかったですね。

2009.02.28

コメント(2)

-

21世紀でも役立つケインズ経済学 ~「鉈とナイフ」~

ケインズって知ってますか。20世紀前半を代表する経済学者でケインズ経済学を確立、大恐慌後の30年代各国の経済政策や、第二次世界大戦後のルーズベルト大統領が打ち出す「ニューディール政策」の大前提にもなった人です。もちろん最近ではオバマ大統領の打ち出すニューディール政策でまた脚光を浴びているので、こちらのほうでご存知の方も多いかも。新幹線車内誌「Wedge」に寄稿された佐伯啓思氏の「見直すべきはケインズの"真意"公共投資は何のためか」 という記事を読みながら少し考えて見た。二十世紀後半は経済成長とその国際化が進み、貿易、為替、成長率、賃金、失業率等など多くの経済要素が複雑に絡み合い、例えばスタグフレーションといわれる不況とインフレの合併症などがケインズ経済学の限界を露呈して彼の名前も暫くは脚光を浴びることがなかった。その間Mフリードマン氏の提唱するマネタリズムやサプライサイド経済学がむしろケインズ経済学を否定するような形で世界の経済政策はどんどんケインズ経済学から遠のいていく。それでも今またケインズ経済学が注目されているのはこのセオリーが経済の根本的動向を掴んでいるからだろう。例えば同じ刃物でも、普段卓上で仕事をするときには細かい作業に向いたナイフが向いている。一方ジャングルに道を切り開いて歩くようなときはナイフじゃなくて鉈が役立つという感じだろうか。それほど今の経済状況が深刻ということもいえる。とにかく今の経済、公的資金投入が必要だと認める人は多いだろう。最近「修正資本主義」などでも書いたとおり、セオリー通りではどうしようも無いことが実世界には多々ある。また、資本家全てが篤志家でない以上、人道的投資を自由資本主義社会に求めるのは不可能だろう。結果現状社会では公的資金を動かす以外どうしようも無いこともあるということか。 この辺りまだまだ書いて見たいことが多い。

2009.02.09

コメント(0)

-

Not Only in "Bad Taste, '' But Also "Bad Strategy'

これから歴史を歩み続けるであろうオバマ語録から。 President Barack Obama calls executive excess with federal money not only "in bad taste,'' but also "bad strategy,'' in announcing caps today. (AP photo by Charles Dharapak) 詳細はhttp://www.swamppolitics.com/news/politics/blog/2009/02/obama_executive_excess_bad_str.html 先日資本主義の限界を書いたばかりだけど、彼の言う「Bad Taste」はさすがの表現。こういう感覚は素晴らしい。 その上で「Bad Strategy」はいかにも「あんたらホントに経済分かってるのと?」と問いかけているような一文。 結果分かってたらこういう現状には至ってないわけだから厳しい一言。オバマさんさすがです。

2009.02.05

コメント(2)

-

修正資本主義

社会主義経済が崩壊してまもなく二十年になろうとしている。そんなことも知らずに育った世代が成人しているといったことだろうか。 一方資本主義経済もその限界が見え始め、必ずしもオセロゲームのような結末にはなりそうも無いことだけはハッキリしてきた。 今日は合衆国第44代大統領オバマ氏の就任式の日。彼のリーダーシップの基に新たな米国社会、そして経済が発進しようとしている。 資本主義の旗頭として世界経済を牽引して来た米国経済もその限界が見え出し新たなリーダーはパラダイムシフトで乗り切ろうとしている。 この新たな経済は「修正資本主義」といえなくも無い。 二十世紀の前半に始まったイデオロギーの対立は第二次世界大戦後激化していく。そんな時代に奇しくも語られていた第三の極が「修正資本主義」。日本では北村徳太郎がもう60年以上前に唱えていた。 そんな徳太郎の話をまた近いうちにして見たい。

2009.01.20

コメント(2)

-

「Philanthropist」ってなんて訳しますか

「Philanthropist」という言葉がある。英和辞書を見ると「博愛」主義者と書かれている。もともと「philanthropy」という言葉が「博愛」と訳されその主義を実践する人が博愛主義者ということになる。 ならわかるという人も多いと思うが、本当にそれで言葉の意味が伝わっているのだろうか。場合によっては「慈善家」と訳されることもある。まだこちらの方が生きた言葉に聞こえる。 実際にはカタカナで「フィランソロピスト」と使われる場合もある。これなら英語の意味が分かる人なら間違いなく意味が通じると思うが、外国語が得意じゃない人にはちょっと難しいかも知れない。 実は日本語に「篤志家」という言葉がある。おそらく学術的意味合いを訳す以外はこの言葉が一番「正解」なのではないだろうか。「篤志家」という言葉は普段の生活であまり使ったり聞いたりしない言葉だろう。 例えば「誰が篤志家ですか」と聞かれて、直ぐにこの人が「篤志家」ですと実例に上げられる日本人は何人いるのだろうか。英語のWikipediaを引くとウォーレン・バフェットもビル・ゲーツもジョージ・ソロスも「Philanthropist」であると書かれている。 ならば日本の「篤志家」は誰なのだろう。「篤姫」はきっと篤志家だ。きっと勝海舟もそうだったし、明治維新の志士の多くがそうだったのだろう。個人的には渋沢栄一翁もそうだと思っている。 時代が乱れる時こそ社会は篤志家を求めている。今の日本にもっとも必要な人たちだろう。平成の篤志家が待望される今日この頃ではないだろうか。

2008.12.14

コメント(2)

-

No More Nomo?

実は今シーズン4月19日を最後にチームの構想外になり、ウェーバーにもかからなかった時点で野茂さんに関してブログを書きかけていた。結局先日の引退宣言までどっちつかずの状況が3ヵ月程続いたわけだけど、結果はすでに分かっていたと言えるだろう。何れにしても敬愛、尊敬する野茂英雄さんには「ありがとう」と言いたい。そんな彼に対して何か今のMLBの現役選手がしてあげることはないだろうかと思い考えてみたのが彼の為の引退試合。先発野茂、守るのは現役のMLB日本人選手。対戦するのはオリンピック日本代表ってのはどうだろうか。「現役MLB」Vs「五輪日本代表」という活字を見るだけでワクワクしてきそうだ。ワールド・ベースボール・クラッシックでリーダーシップをとったイチロー。フットボール界の中田のように、こんな試合のプロデュースにリーダーシップを発揮しては貰えないだろうか。イチローさんに連絡できる人がいたらぜひ、今シーズンの終わりにこんな試合をプロデュースできないか相談して欲しいものだ。

2008.07.23

コメント(0)

-

2008年を迎えて

謹賀新年もう松も明けようとしているあたりでご挨拶もないと思いながら書いてます。年明けの政治談議を聞きながら、少し思っていたのがいわゆる「ねじれ国会」のこと。正直「ねじれだから法案が通らない」というのは現政権、現首相の逃げ口上でしかないだろう。首相の強力なリーダーシップと政権運営能力が問われている近代まれに見る厳しい状況には変わりがないが、だからといって国会空転が許されるわけではない。ここは前自民党総裁のつけが回ってきたとおもって福田首相には頑張ってもらうしかないのだろう。それはともかく、ここで政策、政論を細かく論じはしないが、もっと簡単にKISS方式で一つ考えてみてもいいのではないだろうか。参議院選挙後の政治空白は明白、これをプロ野球の世界に当てはめて考えてみよう。例えばシーズンが継続しているのに試合に出れなかった選手。昨年度の清原和博選手の年棒は2億円だそうだがシーズンを怪我で棒にした彼の今年の年棒は協約(最高40%ダウン)を超える45%ダウン(1億1千万円)を受け入れているそうだ。これに要した会談時間はたったの20分と伝えられている。さて昨年仕事をしていない衆議院議員の先生の方々、この方式なら年棒40%ダウンでも仕方がないのではないだろうか。間もなく始まる予算委員会でこのような発言は出てこないものか。これくらい潔いご発言が出来る議員なら是非とも今後も国会議員の激務をお願いしたい。一方そこでどうこう言うのなら、早いこと政界を離れて経済界ででもいっぱい儲けられてはいかがだろうか。

2008.01.01

コメント(0)

-

年の瀬に

この年の瀬に一年を振り返って一番思いだすのが「美しき日本」と唱えた安倍晋三前首相のナーバスブレークダウンだろう。一国の総主が神経衰弱に陥ってやめた例など古今東西聞いたことがない。 不思議の国日本ならではの出来ことなのだろうか。そんな日本社会は今生きている全ての国民に支えられながら進化している。そのリーダーにふさわしい政治家の登場が心待ち遠しいのは082だけではないだろう。どんな国、社会、文化でもその成長過程がある。フランス革命もしかり、南北戦争もしかり、二つの大戦しかり、冷戦しかりだ。日本の社会もまだまだ発展途上だ、まだ世界の幾つかの国が通って来た過程を歩んでいる。一方世界の多くの国の先を行っていることも事実だろう。最近のパキスタンでの暗殺、暴動。核保有国がこんな情勢でいいのだろうか。これっていったい一国の政治問題なのだろうか。21世は回転軸のない惑星のような動きで回りだしている。そのぐらつきが温暖化を始めとした世界的問題の解決策を悩ましている。世界の為に少しでも貢献出来る、模範になれる日本社会を早く築かなければという焦燥感にかられる。その為には中長期的安定した政治が必要だ。安倍晋三に変わる若く力強い政治のリーダーの搭乗を2008年の願いとしよう。本年も色々とお世話になりました。皆さまにとって来年が良い年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

2007.12.31

コメント(0)

-

菅原道真公

平安時代の政治家、九世紀末に宇多天皇の側近、醍醐天皇の右大臣としてその地位を極める。また、漢詩人かつ百人一首「このたひは ぬさもとりあへす たむけやま もみちのにしき かみのまにまに」の作者としても有名。現代においては学問の神として崇められている。そんな菅原道真公との縁を知ったのが、本年十月に没した082の父が書き残した自伝からだ。150ページを超える著書とその参考資料によれば、晩年藤原氏の策略で太宰府に幽閉された道真公は、失意の中903年に享年58歳の生涯を閉じることになる。そんな道真公が下向時に詠んだ「東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 主なしとて 春な忘れそ」の歌に秘められた伝えは、道真公の下向をともにした家臣四名への遺命となり、彼らは同年六月六日大安日に大宰府を離れ九州の長閑な山麓に移り住むことになる。自伝によれば、それが082の先祖の始まりということになっている。実際にはその後十七世紀の初めに直系先祖の始まりが確認されている以外は一族の言い伝えの域を出ている話ではない。因みにそこから数えると082は12代目の従兄ということになっている。詳細はともあれ、そこまで調べ尽してくれた父には感謝の念が絶えない。そんな一族の誇りを伝えるべく、二人のティーンエージャーとなった息子たちに、今少しずつ話を聞かせている。海外で生まれ育った彼らのルーツという訳だ。082はそんな父と生前あまり語りあうことはなかった。死後の処置についても数年前に散骨をするという彼の意志に反対した後は、なにも具体を語って貰うことはなかった。しかし、死後これだけの執筆が出てきて彼の散骨へ意志の固さを尊重することにした。結果、数日前に北緯49度の北の果ての海に息子たち二人と散骨を済ませることになった。十代の彼らには一生忘れられない出来事の一つとなっただろう。あまり出世もせず正直だけを取りえにして75年の生涯を閉じた祖父を彼らがどのように思うのか082には分からない。082にしてみれば、前世代「頑固」の象徴が一つ消えたということになる。しかし、頑固世代は082の心の中でいつまでも生き続けるだろう。そこから学んだことを次の世代に伝えるためにこれからも「ネオ頑固イズム」を継続していこう。それも一つの親父への供養なのだろうから。

2007.12.27

コメント(0)

-

「襖と屏風」

先日20代のアーティストと話す機会があった。少し面白い話があったので書いてみよう。以前「温故知新」で家具の話をしている。アンティーク家具の不変性から古くてもいいものの価値を考えてみた。そんな家具について今日は少し違う視点で考えてみよう。例えば、一般的日本企業の事務所では机や椅子は文房具の延長線上で捉えられることが多い。特に建物の様式にこだわることもなくグレーの個性もない机が象徴的だ。実際家の建売などでも新しいオーナーの好みの建具を作ることもなくデザイナーの好みで内装や場合によっては家具までが決められてしまうことに少し寂しさを覚えることもままにある。一方、西洋社会は建物のスタイルによって家具を決めるのがわりと当然に行われる。ブリティッシュスタイルならブリティッシュのキャビネット、ラテン系の建物ならイタリア家具といった感じだろう。もちろん個人の家についてもスタイルにこだわった建築やそれに合わせた内、カーテン、家具を調達している。そんな話をしているとこの若き日本画家から日本文化の方が西洋文化以上に建物と絵画の融合が出来上がっていると切り返された。話は簡単だ、床の間の掛け軸、部屋の仕切りの襖や屏風がまさにそういうことになる。余談だが、襖とはもともと「伏す間」の障子、つまり寝室の為の障子から来ているらしい。それなりのプライバシーを作る生活の知恵があったのだろう。また、金屏風や襖絵等の黄金を基調とした絵画も明かりの少ない生活の場に多少でも光を取り入れる工夫の表れとも聞いている。さて、日本の建築家、画家、彫刻家、家具のデザイナーには優秀な方が多い。そんな彼らは西洋的デザインに上手く溶け込んでいる方も多数いる。ならば一転してもっと伝統的な日本文化の中に現代の日本画、日本家具、日本彫刻などを融合したのもをもっともっと見てみたい。伝統の流れを汲みながら斬新で活力のある作品が日本建築の中に融合しているような作品を見てみたい。21世紀の日本文化からはそんな己を主張する力強さを感じ取りたい。

2007.09.27

コメント(0)

-

成長率∞(無限大)って?

よく成長率∞の話をする。「無限大」とはあまりなじみのない数字だ。歴史を紐解いても零の発見は大きな意義があった。「無」の世界を定義できることは哲学の世界だろう。無なくして無限大もない。今どきの学校教育は「0」も「∞」も数学で教えているのでその数字の意義は分かっているだろう。以前「右目、左目」で1から2、つまり「単数から複数」への話をしたが、「無から有」はもっと難しい世界だろう。話を本題に戻すと0から1の成長率がまさに無限大なのだ。1から2は100%、2から3は50%、3から4は33.3%、4から5は25%、5から6は20%の成長率ということになる。もう少し続けると100から101は1%の成長率となる。ポイントは一番成長率が高いのが「0から1への成長」ということ、つまり「無」から「有」を創りだすことになる。この創造の世界のとてつもないエネルギーこそ素晴らしいものなのだ。一昔前(1981年のテレビコマーシャル)岡本太郎氏が「芸術は爆発だ!」と叫ぶシーンがあった。その後流行語となり氏の独特のキャラクターとともに一般的に使われてきたがその言葉の意味は正確には伝わっていない。芸術とはある意味では無から有を作り出すことに近い活動だろう。真に無から有を作るのは神のみのなしえる業だろうが、それを芸術の世界が一番分かりやすいかたちで表現してくれていると思う。経営における創造性も芸術における創造性もその本質にはあまり変わりがない。もう何度もここで書いてきた「MBA」と「美術大学」の違いがそのまま社会の経営に対する、人生に対する考え方への違いとなっていると思うのは082でけではないだろう。

2007.09.20

コメント(0)

-

「断髪令から134年」

「武士道」に関しては昨年シリーズで書いた。その時に思いもしなかった事が髷の存在だ。1871年、明治四年に「断髪令」というものが出されている。「散切頭(ザンギリあたま)をたたいて見れば文明開化の音がする」といわれた明治維新後の転換期の出来事だ。明治維新が日本の近代化促進に直結したことは是非のないことだろう。そんな革命的時代の変化の中でも日本人の心を受け継いできた中心の一つに「武士道」がある。なかなか思想や言動として受け継がれてもその形が見えなければ継承することは難しい。その意味で20世紀を通して、21世紀の今でもちょんまげを受け継いでいる大相撲の世界は武士道にとってもとても大切なことであった。そんな大相撲の世界がいま時代の大波にのみこまれようとしている。先日書いた「品格」の中でもこの辺りの話に少しだけ触れてみた。朝青龍問題はその国際化の問題であり、一方その後発覚した時津風部屋問題は現代社会、今の若い世代と相撲界との間の象徴的問題だろう。相撲界で受け継がれてきた「武士道」は何も髷という形だけではない。その教えには武士道の教えも受け継がれてきた。その教えの中心の場が「相撲部屋」であり、その教えの中心人物が「親方や女将」さんだろう。古き良き日本家庭で重んじられてきた教育がそこに受け継がれてきたのだ。そういった意味で「日本の心」や「武士道」にとっての相撲界の存在はとても大切であり、その存続意義も大いにある。しかし、残念ながら上記二つの問題は、そんな古き良き日本の教えが上手く新しい時代に活かされていないことに起因しているのだろう。これはただ単に相撲界だけの出来事ではすまされない重大事件だ。まさか協会を仕切る親方衆が「断髪式」を終えたとたんに「武士道」は忘れましたという訳ではないだろう。現代社会にあった相撲協会、横綱審議会、各部屋の親方衆、の対応と社会全般からの改善参加が切に望まれる。

2007.09.13

コメント(2)

-

Hey Judo!

世界柔道で日本男子は惨敗した。見出しに「不可解判定で井上、鈴木が敗退」などと書かれている。確かにビデオで見ても納得のいかない試合が多かった。例えば、鈴木桂治の試合、技をかけられた相手が勢い転げて鈴木の上になり、これで一本勝ちというのなら、鈴木は技の掛け損と言わざる負えない。こんな柔道なら大技がますます期待できないポイント方式の「Judo」にならざる負えない。一方、女子レスリングでも浜口京子が「誤審」で敗退している。こちらは試合終了間際同選手と終了直後アニマル浜口氏によるもう抗議にも関わらずそのまま終了、後で審判団にビデオ判定を仰ぎ「誤審」は認められたが判定は覆らずだそうだ。この記事で面白いのが「女子選手団長を務める父・アニマル浜口氏がマットに上がり『どうなってるんだよ!』と日本語で激怒。」というくだりだ。気持は十十分かるが、いったい誰に向ってそう叫んでいるのか。まさかデレビの向こうの日本の視聴者ではないだろう。柔道の国際化には根が深い問題がある、それはまた後日のトピックとして、浜口選手の試合を含めて気になるのが選手と審判のコミュニケーションのこと。上記写真で一生懸命アピールしているのは分かる。しかし、審判団とちゃんとコミュニケーション取れているかという問題だ。アニマル氏の「どうなってるんだよ!」に至っては団長からの正式抗議とはなりえないだろう。フットボールを始め海外でプロとして戦う選手は多い、国際試合なら英語は当然、イタリア、ドイツに行く選手はその国の協議言葉を身に着けるのは「プロ」として当然のこと。面白いのが先日イチローがハーフスイングで三振を取られ審判に向かって「ボケッ!こらッ!」といったとか言わないとか。ただし英語では何も言っていない。これは逆の意味で「正しいコミュニケーション」をとっている。さて来年のオリンピック、選手団には中国語で「どうなってるんだよ!」を覚えて貰い、誤審の際には大声で叫んで聴衆にアピールしてみるのもいいのではないだろうか。もちろんこの英訳は「What the hell is going on?」ではなく「Could you please check the action by the video, sir?」ということになるのだろうが。ビートルズがもう40年ほど前に歌っている。♪ Hey Jude, don't make it bad ♪♪ Take a sad 'moment' and make it better ♪♪ Remember to let 'the judge' into your heart ♪♪ Then you can start to make it better ♪まぁ何事もコミュニケーションが肝心といったところだろうか。

2007.09.06

コメント(4)

-

大局観

先日書いたばかりだが、安倍内閣が退陣、間もなく福田もしくは麻生新内閣が発足しようとしている。下馬評は福田内閣だが昨年の総裁選で「高齢」を理由に辞退、若き安倍首相誕生を実現させた原動力となった福田氏が、もしここで総理総裁となり内政・外交の実験を握ったとすると、対外的にはどのように映るのだろうか。何度も書いてきたことだが先進国の多くは4~5年の任期でその国主を選び、よほどのことがなければその任期を全うするのを前提に国政を任せている。対外的には51歳の首相を選んだ日本は小泉政権同様の任期、もしくはそれ以上の長き政権を期待していたのではないだろうか。082もまさにその点から日本社会の成熟性を書いてみたつもりだった。相変わらずアメリカ寄りの外交を継続してきた安倍政権だったが、小泉政権時代すっかり冷え切ってしまった日中関係を修復した功績には大きものがある。中国からすれば、これからの日中関係の成熟を期待していただろう。中東、その他資源国との資源・エネルギー外交、環境サミットへの提言とこれからの期待が大いに膨らんでいた「若き政治の芽」を自らが摘んでしまったことを思うと、安倍晋三氏の政治的責任には多大なるものがある。さて、今日の政治ニュース、派閥復活、談合、裏取引、画策、政略などなど20年も昔にタイムトリップした如き話題ばかりだ。自民党という一政党の保守化・逆行ということばで済む問題ではない。世界の目には日本社会全体が逆行していると受け止められているだろう。国民の多くはそれを容認するつもりはない、と082は風を読んでいるが、さてこのあと社会はどのように変化していくのだろう。吉田茂首相のような、大局観を持った首相の誕生が待ち遠しい限りだ。

2007.08.30

コメント(2)

-

西から昇ったお日さまが東に沈む

先日ふと気づいてしまったことがある。それが掲題の一文なのだ。ちょっと考えてほしい。北半球に住む082たちからすると太陽の軌道は南の空に向かって立てば左(東)から右(西)に移動する。ならば南半球にいる人たちはどうだろう?太陽の軌跡は北の空を右(東)から左(西)に移動することになる。正確にいえば方角は東から西に移動するわけだが、感覚的には右から左は、「西から昇ったお日様が東に沈む」ということになる。今まで30年近く、こんな真理がこの歌に隠されていると気づかずにいた。天才はバカ、バカは天才と紙一重。発想の転換によってはまったく違う評価を受けることもままにある話だ。日本人は発想の転換に弱い、パラダイムシフトを画策する人も少ない。なにやら小泉純一郎氏が小泉新党、政界再編を見越して今回の再登板を拒んだというニュースが流れている。政治の世界で発想転換が出来るのは、「変人」と言われた小泉氏くらいしかいないのだろうか。さりげなく♪これでいいのだ~、これでいいのだ~♪と歌いながら改革を続ける政治家がもっと現われて欲しいものだ。

2007.08.23

コメント(0)

-

マラソンで100m走

何度かマラソンと100m走の話はしてきた。今回の安倍政権はまさにこの典型だろうか。小泉政権の終わりと日本社会の転換を期待してきた082としても今回の首相辞任劇は大いに落胆させられた。別に安倍政権支持というよりも、まともな政治をして欲しかったということだろう。最低4年、出来れば8年を期待した立場上、最初の一年は準備期間、マラソンでいえば先頭集団の一番後ろを走るくらいがちょうどいいはず。実際の安倍政権の一年は100m走の如きスピードで走りっぱなし、レースの種類を読み違えていては、勝つどころか完走すら出来ないのは当然の結果だろう。50代前半の首相、政治家としてはまだ若かったのか、いやそういうものでもないだろう、政治も経営もやはり才能とセンスが大切なのだ。社会の風を感じながら走るのは、政治も経営も同じだろう。逆風の中全力疾走では潰れてしまう。そう思うと安倍政権は何もわからずに自分勝手の解釈で走り続け、倒れただけに思えてしまう。風を読む力、レース中の力のペース配分への判断力、これがなくして政治判断は出来るわけがない。「美しき国」は理想のユートピアへと化そうとしている。

2007.08.16

コメント(2)

-

KISS ~2:百人の村~

だいぶ前にKISSのコンセプトをはなした。今回はまさにそのポイントを衝いたはなし。先ずはこちらの動画リンクをご覧あれ。これは57人のアジア人、21人の欧州人、14の南北アメリカ人、8人のアフリカ人の村の話しだ。こうして考えると、難しい話も単純化することで論点、争点が明らかになる。さて、一億二千七百万人の国の臨時国会が明日から始まるそうだ、こういう村のように争点を衝いた簡潔な論争を願いたいのだが、なかなかそうとはいかないのだろう。

2007.08.09

コメント(0)

-

パトロン

久しぶりにアートの世界に触れる機会を得た。思えばこのブログを書き始めた切っ掛けがアーティストたちとの出会いでもあった。082がこれまで書いてきた経営哲学が将にアートの世界と直結しているのだ。MBAで経営学を学んでも経営が出来ない話は何度かしてきた。じゃ芸大を出れば芸術家になれるのか?その答えは分からない。ただ「Yes」という確率はMBAよりも高いだろう。無から有を作り出す、これくらいエネルギーのいる仕事はない。そういう意味でアーティストの感性、エネルギーは止めどない爆発力があるのだ。簡単にいえば、「Something divided by zero equals infinity」という数式が全てを語っているのだろう。それはともあれ、今日書きたいことは、そんな数学ではなく、文化の話だ。アートの良さは評論家の評価でもオークションの値段でもなく所有者の判断と言えなくもない。昨日会った若きアーティストたちの作品は素晴らしい。出来ればその5年、10年、20年後の作品を見てみたい。しかしアートの世界も自力でそこまで行ける人は千に一つもないだろう。そこにパトロンの価値があるのだ。そのアーティストの将来を見抜く眼力のある人がパトロンなのだ。先見の目、いつか書いた五眼の世界だろう。話は飛ぶが今日仕事帰りに、久しぶりに友人のカフェに立ち寄って頑固オーナーと暫く話していた。すぐに気づいたのが店の壁に描かれたイラストだった。それは曲線の魔術師と呼ばれる世界的アーティストの作品だ。そんな彼にパトロンの話をしてみた。もちろん六十後半になる彼はその意味はようく知っている。そんな彼にしてみれば日本にはまだまだパトロン文化は根付かないというところだろうか。ただ082的に昨夜のアーティストたちとの出会の中で一番嬉しかったのが、そんな若きタレントを持つアーティスト達のパトロンが少しずつ芽生えているということだ。だったら日本文化も悪くないんじゃないだろうか。

2007.08.02

コメント(2)

-

「大義なき戦い」

さて、これまで「ジーコ日本代表」というカテゴリーで幾つか日記を書いてきた。それももう一年以上更新していない。理由の一つがあのW杯でのオーストラリア戦以下の惨敗だ。つい先日行われたア杯決勝トーナメントでそのオーストラリアをPK戦で下すまで、あの敗戦の屈辱に対する溜飲を下ろせずにいた。なかかなフットボールについて語る気にはなれなかった訳だ。それから代表監督がオシム氏となり、彼の動向、手腕を多少見極めてから書きたいとも思っていた。そういう意味で就任一年後、アジア杯惨敗後の今はそれなりのコメントをしてもいいのではないかという思いだ。オシム氏の哲学のある戦いの美学は素晴らしい。就任早々「オシム語録」という本が出版されているが彼のポイントを突いた言葉の多くには大いに納得させられる。そんな彼の経歴を見てみると輝かしい60~70年代の選手時代、78年~90年(イタリアW杯でユーゴ代表がベスト8)の監督としての手腕は大いに評価に値するだろう。しかし、氏の長いフットボール歴の内90年以降は祖国の政治情勢というハンディがあるにせよ、正直日本代表監督にふさわしい活躍をしていたかは疑問であり、むしろ90がピークだったのではとさえ思える。つい先日カメルーン戦の選手発表の場でオシム氏はサッカー協会の日程組に対する批判をしている。確かに段階的にはW杯の予選があり、本戦があり、決勝トーナメントがあるわけだから、カメルーン、オーストリア、スイスといったタイプの試合はW杯本戦まで戦う見込みはないだろう。しかし、日本代表は今回オシムジャパンがア杯を明け渡すまで、7年間アジアのチャンピョンとして君臨してきたチームである。また、ア杯チャンピョンはコンフェデレーション杯でW杯クラスの試合をこなすことが出来る。W杯のアジア枠は確か4カ国。日本はその予選を通過して当たり前のチーム。そのチームの指揮官がアジア予選の為の試合編成を希望するのはあまりには次元が低いのではないだろうか。ア杯を取っていれば理想の試合編成(コンフェデ出場)も可能であったはずだ。辛辣な言い方をすれば日本のスケジュールを台無しにしているのは協会ではなく、オシム氏自身だろう。またオシム氏が協会に雇われているのであって、協会はオシムジャパンのサポート団体ではない。ならば、オシム氏の目指す代表の大義名分はどこにあるのだろうか。協会の大義名分を果たすのがオシム氏の仕事のはず。もし仮に、W杯のアジア地区予選突破が日本の大義ならば、別にオシム氏に任せなくても出来るのではないだろうか。当然それをやり遂げたトルシエ氏やジーコ氏の再登板も考えられる。ブットボール協会やサポーターが望んでいるのはそれ以上の結果でしかない。大義名分のない戦いは勝てない。オシム氏の本当の哲学はどこにあるのだろうか。語録の中にはこんなものもある。記者から、初来日の東京五輪から40年、日本のサッカーはどのように変わったかと問われ 「大きく成長を遂げていると思う。だが問題は、君たちマスコミだ。40年間、まったく成長していないのでは?」ア杯を終えてのマスコミのオシム氏続投に対する批判は殆どない。おそらくオシム氏自身が首をかしげているのではないだろうか。「オシム続投」がW杯予選敗退後に「惜しむ続投」にならなければいいのだが。

2007.07.16

コメント(2)

-

品格

ブログでも以前書いた藤原正彦著「国家の品格」以来、「女性の品格」等々色んな場で「品格」という言葉を耳にするようになった。そういえば「ハケンの品格」と言うのもあるらしい。「品格」という言葉をただ話題の言葉ということで「軽く聞き流しても」とは思うのだが、最近話題の「横綱の品格」に至っては違和感を覚えずにはいられない。そう思うのは082だけではないだろう。「品格」ということばを和英辞典で引いてみるとDignityという言葉が出てくる。この言葉の先には、毅然とした態度で物事に対処したり、威厳や尊厳を保つといった行為といった意味が示されているのだろう。そういう意味ではこれまで朝青龍にやりたい放題させていた現高砂親方の行為には「品格」のひの字も感じられない。一方、今回のモンゴルサッカー事件で再び問題化されている朝青龍の素行の中にこういうのがあった。03年12月に先代高砂親方(元小結・富士錦)が他界したとき、朝青龍は無断でモンゴルに帰ったのみならず、葬儀にすら出席しなかった。こういった行為は「品格」ではくて「常識」の問題だろう。社会人としてやるべきことは常識である。常識も分からない青年に品格を求める程ばかげたこともない。親方には品格がなく、横綱には常識がない。これでは一青年、一横綱の問題というよりも、角界、横綱審議会の問題と考えた方がいいのかもしれない。ついでにもう少し書き足してみると「女性の品格」という本はちょっとだけ立ち読みしたことがある程度で詳しくは知らない。しかし、この言葉を聞いて082が最初に思いつく言葉が「grace」という英単語だ。「男性の品格」を語る時にgraceということばはあまり出てこないと思う。そういう意味で「女性の品格」を語るには分かりやすい言葉だと思うからだ。以前このブログでも「dandy」と言うことばを取り上げたことがあるがその対峙することばと言えなくもない。「男らしさ」や「女らしさ」、言い換えれば「横綱らしさ」、こういった「らしさ」を保つ威厳こそが「品格」ではないだろうか。

2007.07.02

コメント(0)

-

「オイル・ジレンマ」 を読んで

いつも新刊書を読んでいる友人から進められた一冊。もう5年程前からカナダのアルバータ州にあるオイルサンド関連の仕事をしていたので本著で紹介される大筋はわかっていた。何れにせよ、環境だ、クリーンエネルギーだ、エコロジーだと叫ばれる現代社会のなかで大きなうねりでエネルギー、鉱山資源関連の商品並びに資本市場が動き出している。エコロジー関連の話題はまた近い内に書くとして、今日は本書の紹介プラスエネルギー・鉱山資源の世界の話しを少ししてみよう。著者は元日経の記者、その本書内のインタビューでもその人脈をフルに使って書かれた航空業界、オイルメジャー、M&Aのグールーなどへのインタビューは、それだけでも充分楽しむことが出来るだろう。第五章で書かれている「カナダ、資源大国への挑戦」は資源の大国ではなく、資源を持った大国と言う意味である。これまで資源国家はいわゆる第三世界的位置付けをしいられてきたがそのコンセプトを変えるカナダの国家戦略を語っている。実はこのあたりは中国も似た動きをしているのだが本著ではそれには触れず北米での戦略に留まっているのが少し残念だ。何れにせよ、これから環境への対策と一件相反するエネルギー・鉱山資源市場による世界経済の大変革が始まろうとしている。その動きを一つの観点から捉えた本としてお奨めの一冊だ。

2007.06.04

コメント(0)

-

「精神一到」

「精神一到」という言葉が今日一日ニュースのヘッドラインに流れていた。第69代横綱になった大相撲の大関白鵬が口上で述べた言葉だ。元は中国の儒家書「朱子語類」(朱子の没後、朱子とその門人との問答を、理気、性理、論語、周子書、老荘、漢唐諸子、作文、拾遺など項目別に分類して35門に集録したもの)の中にある「精神一到何事か成らざらん」という言葉からだそうだ。この言葉を聞いて思い出したのが江戸中期の米沢藩主上杉鷹山の「なせば成る」という言葉だ。こちらの全文は為せば成る 為さねば成らぬ 何事も 成らぬは人の 為さぬなりけりということである。「朱子語類」は鎌倉末期には伝来されていたそうなので上杉鷹山がこれを読んでいても不思議ではないだろう。そこから「なせばなる」の言葉が生まれたのではないかと思いをはせるのもちょっとしたロマンだろうか。朝青龍の一人横綱時代が長く続いたがこれでやっと東西の横綱がそろったという訳だ。なぜか東京丸の内に先月揃って建った「新丸ビル」と「丸ビル」が東西の横綱を予言していたようにも思える。

2007.05.21

コメント(2)

-

代用監獄

NHKのニュースから聞きなれない言葉が流れてきた。タイトルの「代用監獄」である。先日「東京アンダーワールド」の中でこの勾留問題に触れていたので少しだけフォローしておこう。先ずはニュースの内容だが「国際拷問禁止委員会」が先日の「代用監獄の勾留は拷問である」という決定を受け日本政府にその早期停止、勾留中の自白の信ぴょう性の否定、弁護士面会時間の延長、ビデオ撮影による証拠の提出などなど具体的な勧告をしているそうだ。もともとこの件に関してはアムネスティーインターナショナルや国連機関などから長年改正を求めて外圧がかかっているのに警察の抵抗で未だ実現していないらしい。日本の弁護士会からも多くの意見が出されており、東京弁護士会のホームページにはこの件に対する詳細と意見が述べられている。実際この内容を詳しく読めば読むほど「これは拷問だ!」と叫びたくもなる。経済的成長を遂げた日本、文化面での成熟を続けるためにも是非世界の良識を取り入れて欲しい。「美しき日本」にはこういった法的整備が不可欠だろう。憲法改正も大いに結構だが、その前にやらねばならぬ仕事も山積している。最近あまり聞こえなくなった現政権の目指す「戦う政治家」のお手並み拝見といったところか。

2007.05.14

コメント(0)

-

人の為

先日ブログを書きながらふと思い出したのが格闘家角田信朗氏が語っていた言葉。「人の為と書いて偽りと読む。。。」そのあとの表現は違うけどこの言葉程ポイントをついた言葉もなかなか出会わないだろう。以前人の言うことを「信」じる「者」と書いて「儲」かるというブログを書いたけれど、これはそれ以上の漢字の表現だと思っている。人の為と言いながら私欲を肥やす政治家程偽善者としてふさわしい人たちもいないだろう。本当に人の為なのか、その判断は誰がするのか、そこが問題なのではないだろうか。有権者の目線にあった政治ならいいけれど、政党、政治家、選挙区の為の政治は偽善以外の何物でもない。

2007.05.07

コメント(2)

-

『「健全な市場市場社会」への戦略』を読んで ~3:農業改革~

先ずはこうである。日本のGDPに占める農林水産業の比率は1.1%(6.3兆円)、一方その就業者数は全体の3・4%を占めており、その労働生産性の低さが問題の根底にある。統計は2003年と少し時がたっているが本質は変っていないだろう。簡単にいえば日本の農業は「温室育ち」で弱いのだ。では本当に日本の農業が「もともと弱いから国の補助金などで守っている」のか、「補助金で守るから弱くなる」のかこのあたりの本質を少し考えてみよう。本著では構造的問題を3つあげてある。先ずはアメリカの100分の1と言われる農家の農地の大きさだ。フランスドイツと比べても20分の1だそうだ。このような状態が一般産業界にあるなら、その規模に達するまで合併や買収が進むだろう。しかし、日本の農業界は規模の経済化が進まない。それは零細農家に対する補助金、税的補助、そこまでして守られている農地の商業的転用に対する寛容な制度や規制といった政治的環境があるからだ。第二は産業としての農業への法的整備n問題だ。つまり株式会社化した効率追求の経営を妨げている制度的問題だ。経営と実業は別問題だ。今農業に携わっている人たちが一番の農業経営者という訳ではないだろう。第三点は生産物流通を司る農協の存在であろう。グローバル戦略に基づいた流通戦略なしには21世紀の農業はあり得ないのだろう。旬の白桃、ブランドもののイチゴ、などなど流通次第では世界市場を相手にできる商品だろう。日本の農業を活性化し、そのバイオ技術と高級農業製品を中心とした企業戦略を日本の農業市場に持ち込むことが出来れば日本の農業は経済のお荷物から脱し、日本産業のリーダーの一つにすらなりえる可能性がある。こんな夢の改革を是非実現する政権の誕生が待ち望まれる。少なくてもその基盤は少しず出来上がっているのだ。

2007.04.30

コメント(0)

-

『「健全な市場市場社会」への戦略』を読んで ~2:カナダ型を目指して~

読み始めてわかるのが本当は難しい経済問題も一般社会人が分かりやすい言葉で書かれていることだろう。合計15章あるそれぞれの章の殆どが「はじめに」と「おわりに」で完結されており、「小さな政府」、「年金制度」、「医療制度」など興味のある分野のテキストとしても大いに参考になる。タイトルのコアにある「市場社会」とはある意味では「民主主義」社会のことだ。いわゆる投票する主権者の立場に立った政治と、経済社会でいう消費者の立場にたった経営をかけてある言葉だろう。082のブログでも何度か書いているが民主主義はもともと草の根の活動である。政治家はその目線を忘れたときに偽善者ということになるのだろう。本書はそんな目線を政治家に取り戻させるための教科書のような存在だ。少子化、高齢化、外国人労働者など多くの点で082のこれまで主張してきた論点と大いに共通項があるのは嬉しい限りだ。副題にある「カナダ型を目指して」というのも大いに共感するところだ。これまで何度かマルチナショナル型の例としてカナダを挙げているし、カナダの労働市場における女性労働力、外国人労働力の問題はこれから日本が目指す社会の大いに参考になる経済だ。今後の日本社会における労働市場、その他多くの改革において、いつも農業問題がお荷物としてあげられる。たとえばFTAの合意などが顕著な問題だろう。その実効は社会の効率化になるのに、農業問題が妨げになっている。氏の唱える農業改革がうまく行けば、日本の構造改革が一気に加速される可能性を秘めているのだ。日本社会改革の秘策として大いに興味あるところだ。このあたりをもう少し書いてみよう。

2007.04.23

コメント(0)

-

『「健全な市場市場社会」への戦略』を読んで ~1:経済財政諮問会議~

ここ数年来の友人から紹介された本。副題の「カナダ型を目指して」というところにこだわりがあったのか紹介者から「082さんこの本知ってる?」と聞かれた。恥ずかしながら読書量のすくない082は紹介されるまで本書のことは知らなかった。確かに副題も気になった。紹介者も気づいたようだが082がふだん語ってきた話も結構ある。そういう意味で大いに共鳴できる本だ。著者は昨年阿部政権発足後経済財政諮問会議のメンバーとしてご活躍中である。経済学者として国際基督教大学以外にも東大、米国メリーランド大学で研究、経済企画庁、日本経済研究センター理事長とか輝かしい経歴をお持ちの方である。そんな氏が語る日本の将来のあるべき姿を少しご紹介してみよう。先ずは経済財政諮問会議をおさらいしてみよう。もともと平成19年小泉内閣の改革の目玉の一つ、「骨太」の流行語を作り出した機関だ。ある意味で最近話題になっている「ホワイトハウス型」の政策機関であり、議長は首相自身、そのブレーンとしての著者の立場はもう少し注目されてもいいだろう。

2007.04.16

コメント(0)

-

「東京アンダーワールド」 を読んで ~4:和魂洋才~

この本の面白いところは、ボブ・ホワイティングがニック・ザベッティの目を通して描き出す日本社会の本質だろう。政治、経済、社会組織がニックの世界から明らかにされている。そんな中日本人に帰化したニックが最後まで外人としてその恩恵と差別を受け続ける。彼の経営するレストランの経営権を奪い取る某タクシー会社の経営方針と戦後日本企業の多くが「和魂洋才」という名のもとに繰り返し続けられた「利点をできるだけ早く吸収して、与える価値のなくなったものはごみのように捨てる」経営方針がここで描き出されている。ウォーターゲートで失脚したカルフォルニア出身のリチャードニクソンは同じカルフォルニアに基盤を持つロッキードを使い、戦後日本で彗星のごとく現れた日本政治のスーパーエンジンである田中角栄と政治とその資金の流れにおいて運命共同隊を構築することにある。結果は歴史の教科書に書かれている通りだがその裏に両国の保守本流の力が動いていたとはこの本以外にはあまり書かれていないだろう。ロックフェラーや日本の財閥には「アンシャンレジーム」を超える戦後の新興勢力が牛耳る社会は受け入れがたかったのだ。最後にこの本で描き出されるいくつかの社会構造上のカラクリの中で日本の政治とゼネコンとの関係を表すわかりやすい数字があったので紹介しておこう。最近ではゼネコン業界の改善も進んでいるらしいが、本著が書かれた時点でのアメリカと日本の建設業界に対するGNP比率の差は日本がアメリカの32倍だそうだ。このあたりはまた後日別な視点で書いてみよう。

2007.04.09

コメント(2)

-

「東京アンダーワールド」 を読んで ~3:力道山~

さて、主人公のニック・ザペッティだが、彼は日本史上多くの記録を残したと書かれている、離婚歴、犯罪歴、訴訟歴などなどさまざまだ。そんな彼の眼を通して語られる日本の制度の矛盾点はおもしろい。例えば、起訴状。アメリカでは逮捕するにあたって起訴状を用意しなくてはならない一方日本では起訴状発効前23日まで身柄の拘束が可能である。また弁護士との面会時間もアメリカは無制限なのに対し日本では1日たったの1時間である。このあたりはまだ制度上の問題だが宝石泥棒にまつわる話でブロンド女性が裁判官からアドバイスを受け慈悲を求めてお目こぼしを乞う下りは何ともコメントのしようがない。現代でも「ガイジン・トリック」という言い方でいろいろやり放題はあるのだが当時はかなりひどかったようだ。当時の赤坂、六本木界隈を総じて「東京租界」という言葉が世間では使われるようになっていた。そんな時代だったからこそプロレスラー力道山の登場は今では想像もつかない社会現象となって一般人に向かえ入れられたのかもしれない。彼が社会に与えた勇気、そして彼を利用した多くの組織の人たち。あまりにも簡単がゆえにわかりにくいカラクリ、いやわかりたくないカラクリがここにはある。社会が冷静さを取り戻すまでにはまだまだ時間が必要だったのだ。

2007.04.02

コメント(0)

-

「東京アンダーワールド」 を読んで ~2:二十世紀の「ポエニ」戦争~

先ず書き出しが面白い。戦後50万人以上のアメリカ兵達が日本本土に上陸したことを、ポエニ戦争でローマ人がカルタゴに侵略して以来の大事件だと例えている。ある意味ではそれ以上大きな異文化が交わった世界史上もっとも大きな出来事だったのかもしれない。その後話は闇市へと続くのだが、ここで何度も出てくる名前が尾津組である。その尾津組が初めて出した闇市の新聞広告というものが掲載されているのだが、日付がなんと1945年8月18日、そう戦後まだ3日目である。アメリカ軍の先発隊が到着する10日も前のことらしい。戦後の権益をめぐって国内外多くのエネルギーがぶつかり合った時代、人の先に立つことで大いに成功するか否かの分かれ目となったことが顧みられる。そんなGHQ占領下の日本は、初めは「民主主義の鏡」となるべく再建されていくのだが、冷戦の開戦に伴い、いつしか「共産主義への砦」と方針大転換が行われる。そんな流れの中で非常の興味深いことが書かれている。それは「ジャパン・ロビー」というロックフェラーグループを中心とした戦前の経済構造を取り戻そうとするロビイストグループの存在だ。1947年12月のニューズウィークの記事に始まるこの思想は、1949年の対日アメリカ評議会(AJC)の設立から正式活動を始め、結果日本の財閥解体は中止、ロックフェラーを始めとするアメリカ財閥はまたとない投資機会を得ることになる。 この戦後の混乱期をホワイティングは「社会的階級の最上層と最下層の一部にとって、占領はまたとない金儲けのチャンスとなった」と結んでいる。

2007.03.26

コメント(0)

-

「東京アンダーワールド」 を読んで ~1:闇市~

原初「Tokyo Underworld」が出たのが確か1999年、その翌年にはこの日本語訳が出ている。その当時は海外からの評判も高く日本通のノンジャパフレンズからはかなり推奨されていた。数年前ロバート・ホワイティング氏を知るという友人から再度勧められそれ以来読む機会を探していた一冊。何れにしてもやっと読むことができたといったところか。本書は戦後の日本をニック・ザペティーというイタリア系GIの目を通して語った比類稀なる一冊である。ニックの独特くな生活スタイルとホワイティング氏の得意な表現力の結晶のような本である。戦後日本がどんな社会だったか中学、高校の日本史の教材として扱ってもらいたい貴重な資料が大いに詰まっている。引用の殆ど全てがホワイティング氏の緻密な研究とインタビューによる資料で固められている点もただのノンフィクションというよりは彼なりの学術書と言ったところではないだろうか。ニックの目を通してみた戦後日本史を少しずつ紹介してみたい。

2007.03.19

コメント(0)

-

「宇宙の起源」

たまたま飛行機で乗り合わせた客が天文学者だった。彼の専門は宇宙の起源。そう聞くだけで気が遠くなりそうなくらい壮大な話に聞こえてしまう。ともあれ、話によると世界的な電波望遠鏡のプロジェクトが始まっているらしい。場所はチリの高地砂漠であるアタカマ砂漠、標高5000m程ある場所だそうだ。日本(アジア)、北米、ヨーロッパからそれぞれ3~4名の代表が集まりこれからのプランを話し合っているらしい。そんな彼と話したのがいつもの082話。だいぶ酒がまわったこともあり 「Interesting Observation」ということばが何度か聞こえてきた。国際会議によく出席する彼はそういう場での日本人の発言態度にそれなりの意見を持ち合わせている。それに対する082の説明などが彼には面白かったのだろう。スーパーパワーになれず、国際会議ではリーダーシップを取れない日本。しかし日本人の世界貢献はそれなりに認められているらしい。ここはスーパーパワーならぬスモールパワーの国々がもう少し協力し合ってみるのはどうだろうか。宇宙の起源というとてつもなく現実社会から離れた学問を究めている彼だから、現世界の在り方の可笑しさに何気なく気づいているところがあるのだろう。またいつかゆっくり話す機会でもあるといいものだ。

2007.03.12

コメント(0)

-

信じる者は…。

「信」じる「者」と書いて「儲」かると読む。人の言うことを信じると儲かることができるという筋書きだ。確かに自分ひとりの情報や能力ではなかなか飛躍することもない。いわゆる「人」という文字のいわれの話をすることもないだろうが人間助け合いながらお互いを高めているのは確かだろう。こと儲かるということなら以前書いた「二つの卵」がまさにこれだろう。お互いのことを信頼するから話をするのであり、お互いの情報を使いあうから儲かるのだ。そうやって思うと今までしてきたことも、多かれ少なかれこれに近い話がいくつかある。さぁーて今度はどんな卵の話をすることになるのだろうか。

2007.03.05

コメント(0)

-

問題は過去ではなく取り組み方

戦争にかかわるブログは以前何度か書いていると思う。戦争中の行為は正確な記録も少なくその後の記録改ざんも重なるといったい何を信じていいのかわからないのが一般論だ。数千年前、数百年前の戦争は特にそういうことになるのだろう。日本で戦争といえばまずは第二次世界大戦中の大東亜戦争、まだほんお62年前の話だ。この戦争に関しては多くのことが語られるべきだろうが、最近話題になった安部首相のコメントがらみで一つ書いてみたい。話題は「従軍慰安婦」ということだが、別に同首相のこの件に関する歴史認識とかそんな堅い話ではない。まずはNYタイムズの記事をご参照あれ。この件に関しては「sexual slavery」という表現で書かれているのがおわかりだろうか。和訳すると「性的奴隷」とでもいったところだろうか。「従軍慰安婦」という言葉に慣れている日本人だと英語のほうが間違って訳されているようにすら思えるくらい言葉の表現が違うのではないだろうか。では「従軍」とはどういう意味なのだろう。082にはお国のために軍に従ったといった意味に聞き取れる。そして「慰安婦」だが、軍神さまを慰安して婦人たちといった感じに聞き取れる。実際の現実がその通りであれば「従軍慰安婦」とはまさに意を得た表現だろう。もし現実がNYタイムズのいう「sexual slavery」に近い行為だとすれば、日本語の表現を逆に「性的奴隷」と言い替えた方がわかりやすいだろう。082には「従軍慰安婦」という表現があまりにも政治的配慮をしすぎの言葉にしか聞こえない。外交的配慮をするなら早いうちに「性的奴隷」という表現表記に改めるべきではないだろうか。問題は過去の行為ではなく、そのことに対する対応の仕方でなのだ。

2007.02.26

コメント(6)

-

尖がった二十代

以前内接円と外接円というタイトルで書いたことがある。簡単に言うと角が取れて丸くなった人間はスケールも小さくなるということだ。思いっきり尖がっている、不等辺三角形の人間ほどよりスケールの大きな人間になることができるというもの。082が初めて日本の外から日本社会を見るようになって四半世紀が過ぎた。その間日本社会はだいぶ変わってきている。いわゆる「出る杭は打たれる」というよりも「出すぎた杭は打たれない」的考えを持った人間も増えている。問題は「どこで突っ張るか、どこで出過ぎる」ということではないか。突っ張ったり、出過ぎると風当たりが強い。それに耐え得る体力を持つことが肝要だ。突っ張って、踏み堪えて、当たるものエネルギーを吸収することで大きくなるのが外接円の考え方ではないだろうか。やれベンチャーだ、情報交換だ、ネットワーキングだと既定概念の会社社会から外れて活躍しようと目論む若者が増えている。でも本当に社会の荒波、強風に耐えられる体力があってそうしているのか大いに疑問を抱いている。結果南極のペンギンのように密集して激寒の環境に耐えている尖がった若者が増えているのではないだろうか。尖がることは組み合わせの悪いことだ。ペンギンの体のように均一の形が群集にあうのであり、尖がった形は群集に不向きなはずだ。一人でも波風に耐えられる体力、知力が必要なのだ。このあたりの話も後日してみたい。

2007.02.19

コメント(0)

-

一刀両断

最近082の好きな言葉の一つがこれ。どちらかと言うと若者びいきの082なのだが、若いならなおさら四の五の言わずに決めたことには責任を持つことを身に付けて欲しい。時代が変わり社会が変わり、少しづつ住み易い世界が広がっていることには間違いがないだろう。それでもなかなか一刀両断に物事の判断を出来る人間はなかなかいない。普段からの心構えの問題なのかも知れない。このあたりの話しをまた少し続けてみたい。

2007.02.12

コメント(0)

-

経営学は人生学

このブログでも何度と無く書いている経営と人生。今日はこの二つを纏めて書いてみたい。経営学については、MBAを題材に何度か書いてきた。082の廻りにはMBAを有する知人友人が数多(三桁は下らないほど)いるし、中には経営学の博士号を有する友人すらいる。そんな、彼、彼女等とお付き合いさせて頂いているなかで、そのように経営学を学んだ人たちが必ずしも経営に長けた人とは言えないのが実情だ。以前から良く、アーティストやスポーツ選手の話をする。それは彼らの創造性豊かな発想や行動が起業家の創造力に繋がるからだ。多分これも以前話したことだと思ったが、美大や音大に行く人たちはそういう分野の才能の持ち主である場合が多い。ならばなぜ経営というそれこそ才能の問われる学問になると必ずしもそうでない人が学ぼうとするのだろうか。どれだけ音楽を勉強してもその才能が無ければ音楽評論家にはなれても音楽家にはなれない。同じように経営の才能の無い人はどれだけ経営学を学んでも経営者にはなれないのだ。さて、今日の本題だが、最近経営のアドバイスをする中で、「経営学とは人生学ではないだろうか」と強く思い始めている。人生とは社会における自分の生き様であり、経営とは経済における会社のあり方ではないだろうか。経営者の生き様は、経営に大いに反映される。そのスタイルも大体同じになるのが普通ではないだろうか。人生におけるリスクテイカーは、経営においてもリスクを取る。また、守りの人生を送る経営者は守りの経営をするのだろう。そんなことを思いながら昔のブログを読んでいたら、こんな一文が出てきた。それは美術の愛好家の友人がいった言葉で「絵の収集は自分探しの旅のようなもの」と語っていた。これを「経営とは自分探しの旅のようなもの」といってもなんら違和感は無いだろう。もう少し自分を探しに出かけてみたい気分になってきた。

2007.02.05

コメント(0)

-

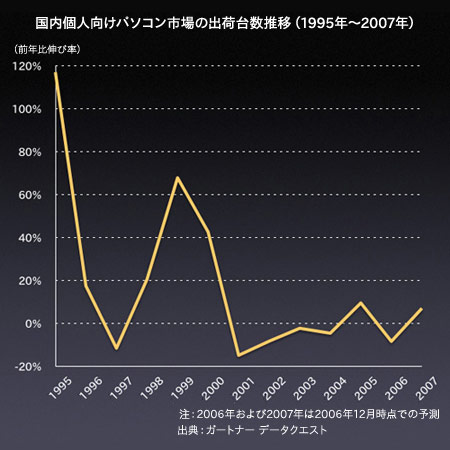

「Hasta la Vista」?

マイクロソフトの5年ぶりの新規OSの発売が開始された。そんなニュースをよく耳にする昨今だろう。そんな記事の一つが日経BPのサイトにあった。先ずはそこで掲載されているグラフをご参照あれ。グラフで明らかなようにWindows95と98のパソコン市場に与えた影響は大であった。GUI(PCの操作性)が向上することで新たな市場を創造できた為だろう。その後ME、2000、そしてXPと同社のOSは進化して来たが市場への影響は限定的だ。現在はOSの多様化とPCの性能の組み合わせ、あるいはアップルやリナックスによるWinTel市場への挑戦がこう言った結果に結びついているのだろう。そういう意味では確かにWinTel時代の終りはもうとっくに始まっているのだろう。あたらしいビジョンの為に名づけられたビスタも「Hasta La Vista」(スペイン語でさようなら)とならなければいいのだが。まぁ正直MSの株を持たず、リナックス関連に投資している082としてはその方が嬉しいはずなのだが。

2007.01.29

コメント(0)

-

「欧州サッカーの旅」を読んで

二月ほど前だろうか、フットボール好きの友人が紹介してくれた本、実は著者はその友人の友達だ。そんなご縁で手元に置いてあったのだけれど、なかなか手にして読むチャンスは無かった。ところがいったん読み出すと、その面白さにどんどん引き込まれて行く。もともと082は蹴球のことはフットボールと呼んでいるので、本書のタイトルも「欧州フットボールの旅」として欲しいところだ。それはさて置き話しを進めよう。本著はまだ三十代の元川 悦子氏が中田英寿の欧州移籍をきっかけにヨーロッパを巡るたびを始めてから2006年ワールドカップまでの数年間で訪れたヨーロッパのクラブチームとそれぞれのお国柄をフットボールを通じて紹介した本である。イタリア、イングランド、スペン、ドイツ等の国々の文化的側面をフットボールの歴史、地理、体験を通しながら伝える面白い本だ。そんな彼女なりのフットボールへの思いもさることながら、フットボールを通して彼女の目に映るそれぞれのお国柄がとても面白い。 カテナチオ(硬い鍵)と言われ、守りを重んじるイタリアのカルチョは勝利が先ず始めにありきなのだ。その呼び名も欧州の殆どがフットボール(イギリスが近代的ルールを創設したと言われる)と呼んでいるのに対し、イタリアではもともとカルチョ(蹴球)が存在したのでそう呼んでいるらしい。そんなイタリア人気質は彼らの歴史があのローマ帝国から続くことへの思いがあり、勝利至上主義の戦い方もその誇りから来ているそうだ。 そうして思うとフットボールの母国イギリスは長いヨーロッパの歴史の中では僻地であり、今でも大欧州の中心にはなれずにいる国だ。しかし近代以降の歴史をイギリス抜きには語ない。その影響力は19世紀後半から20世紀前半にかけて、フットボールの世界的ルールの標準化と各国への普及として大いに力を発揮する。 そんなフットボールの祖国に初めて飛んだ著者の見た窓からの景色は一面緑だった(ピッチを上空から見ている)。そんな景色や田舎町の小さなゲームでも感じ取れるイギリス人の持つフットボールへの思いから同国のフットボール文化の裾野の広さを感じ取っている、その感性がまた素晴らしい。 一方、華麗なパス廻しと2点取られても3点取って勝つことを理想とするスペインのフットボールの根底にはスペイン人の持つ、美しく散るマタドール(闘牛士)の美学を垣間見ている。つまり如何に(果敢で美しく)戦うかが重要で、勝敗という結果は二の次であるといった考えだ。そして攻撃的でいるが故に倒れることもある。しかしその散り際の美しさがいいのだ。 このあたりはもしかすると日本文化にも一脈通じているかも知れない。そんなスペイン国内にはカタルーニャ人とカスティージョ人の対立があり、その代理戦争とも言える「エル・クラシコ」はカタルーニャ地方代表のバルセローナとカスティージャ地方代表のレアルマドリッドが戦う代理戦争だ。 そんな相反する地域が幾つか集まったスペイン代表では日本のような国としてのまとまりに欠けている。そう思えば英国がイングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランドの四つに分かれる理由もわからないことも無い。ともあれスペイン代表はまとまりがないのだ、だから弱い。そんな歴史が作るフットボール文化や社会対立の代理戦争的に使われているフットボール・ゲームの楽しみ方、そう言った試合の体験談など面白い視点と話が満載されている。 同じようなことが国家間のゲームで見て取れる。例えば同じアングロサクソンでもトータルフットボールを編み出し機動的なフットボールが信条のオランダフットボールの対極にロングボールを頑なに使うドイツフットボールを置き、彼らの戦いが第二次世界大戦で中立を宣言したオランダに侵攻したドイツ軍に対する思いを重ねるあたりも面白い視点だ。 これまで名前ばかりが一人歩きしていた感のある欧州フットボールのクラブチームもこの本を読めばその地理的関係、歴史的背景がおおいにわかりより楽しくゲームを見ることが出来るだろう。 欧州フットボール好きの人たちに是非手にして欲しい一冊である。

2007.01.22

コメント(0)

-

Income Vs Asset

イギリスに住んで学んだことがあるとするとその仲の一つがこれ、IncomeとAssetの違い。チェルシーのど真ん中でエキスパットとして暮らした時代も今ではもう一昔以上前のこと。当時たまたま開いた庭付きのフラットに二年ほど暮らせたのはある意味ではとても幸せなこと。正直シェルシーには土地がなくロールスロイスが平気で路上駐車している状態。それなりのインカムを稼いでいたから叶えられた生活だったように思える。でもRRを持つことは出来なかった。英国で暮らしているとこう言うことがよく分る。資産家とは資産を持っていることで現時点での稼ぎはどうでもいいということ。逆に言えばどれだけ稼ぎがあっても資産がなければ金持ちとは言われないこと。まぁ日本でも確かに資産家階級ってあるんだけど自分の生活範囲内でそれを思い知らされることはあまりない。英国ではそれが日曜茶飯事。そんな階級社会がから分る真実もあるといったところか。一億総中流と言われた日本、近年二極化とは言われるがここまでハッキリとさせられることはなかなかない。そういう意味では082もいい経験をしてきたのだろう。

2007.01.19

コメント(0)

-

「風が吹けば桶屋が儲かる」

先日日銀会合での金利政策に対するニュースが多く流れていた。昨年来日銀に関わる話は何度かしている。世の中が物凄いスピードで変化しつづける現代において旧来の制度が上手く機能しなくなってきていることは皆もよく気づいているのではないだろうか。日銀の金融政策にしても同様の問題がある。その政策基準をどこに置くのかはおおいに興味のあるところだ。基本的には経済成長率、雇用、物価、不動産関連、企業倒産などなど様々な経済指標が基準の中心にあるのだが先日話した雇用について少し気になることがあるので書いてみよう。例年の如くもう直ぐ「春闘」と呼ばれる無駄の駄目押しのよな企業内闘争の時期が来る。先日の雇用市場で書いたように正社員の形骸化が進んでいる現代社会で春闘の意味合いは多いに変わって来ている。政治的に賃金上昇が避け難い状況を見越しての金利上昇を日銀が模索しているのならこれは多いなる問題だろう。ベアの論争が上がるたびに日本企業の国際競争力が問われている。当然のことだ。ただし企業競争力とは元々国際的基準の中での論議であり、日本の独特な政治的労働市場における春闘やベアの論議は次元が違う話である。そういう意味で企業経営者が本当の競争力を追求するのなら、春闘やベアの論議をする前に企業の生産性の向上をもっと突き詰めるべきだろう。今企業経営に求められている経営の効率性は「春闘」とは違う時限に存在する。ROE一桁の成熟企業が殆どの東証できらりと光る経営を打ち出せる経営者はいつ現れるのだろうか。そんな企業には恐らく中間管理職もなく、そんな企業が当たり前になる時代にはもっと違う日銀総裁、金融政策が議論されているのだろう。もうそこまで来ている次の時代が眼中にないのはStatusQuoに嵌まった人たちだけなのだろう。世の中の風を感じられない人種はいつもそんなものなんだろう。

2007.01.15

コメント(0)

-

日本の労働市場 ~後~

記事の論点は昨年問題となったソニーで起こったノートパソコンのリチウムイオン電池問題を例にして労働力の安売りからその質の低下が起こることを危惧している。この問題は日経新聞によれば「製造段階で混入した微小な金属粉」が原因だといわれている。確かに上記のような問題が労働市場の価格競争の激化で起こりうる可能性はあるだろう。しかし経営の立場からしてそのことが本当に労働市場の変化によるものかどうはか別問題ではないだろうか。082も実は自分の会社では社員を雇わずアルバイトに依存してきた。しかし正規社員かアルバイトかで仕事に問題が生じるのではなく、雇用段階でどういった人を雇うかが問題だと考えている。大企業の単純生産ラインにおける労働現場とは比べようのない部分もあるだろうが経営の基本は同じだと考えている。最後は採用面接から始まる経営における労働への判断が全てとなるのだ。非正規社員採用の経営の利点はコスト削減である。健康や雇用保険等社会保障コストの削減に始まり、時間給すらも削減しようとしていると考える。確かに社会保障の低下はある意味で社会問題でありこのことは別途何処かで話したい問題だが、経営上の問題とは非正規社員に対する時間給の問題ではないだろうか。経営の立場から社会保障コストを削減できる労働現場が与えられたと仮定しよう。その場合時間給は正規社員の時間割のコスト+社会保障コストと非正規社員の時間給で比べるべきだ。つまり非正規社員に対しては社会保障コストが減る分時間給は以前以上に上げる余裕が経営側にあるという点だ。非正規社員として雇われる労働者は社会保障付かどうかの判断をした上で時給、労働内容を考え就労している訳だから、この条件で時間給が高い場合、その労働現場において正規社員による労働以上の労働効率を上げる可能性を秘めており、そこの最大化を図ることこそ経営力が問われていることを経営側は理解すべきだろう。そう言った経営努力を行なわず単純に労働力を低価格で求めようとする経営側の問題こそが労働現場での劣化を招いていると考える。労働環境の変化をその理由として経営努力を怠ることこそが今の経営陣の問題ではないのだろうか。

2007.01.05

コメント(0)

-

日本の労働市場 ~前~

毎月ある人から送られてくる雑誌がある。スペイン語で真実という意味の言葉をその名前にしているKKベストブック社の「ベルダ(Verdad)」と言う月刊誌。今年の仕事始めに乗った地下鉄でこの雑誌を読みながら気になったトピックについて少し書いてみたい。『「労働ビッグバン」は社会を壊す』と題されたこの記事の主旨は、経済財政諮問会議が労働関連制度の包括的・抜本的見直しに入った、つまり今後この分野でのビッグバン(大改革)が行われるであろうということ、ただしその結果は日本社会における労働現場の劣化に繋がるであろうという問題定義である。確かに労働市場全体の三分の一、若者の間では半分といわれる非正規社員の状況を考えれば、労働市場の多様性にあった改革もやむをえないだろう。昨年11月30日に諮問会議から出された諮問機関の「労働ビッグバンと再チャレンジ支援」という文書が会議に提出されたそうだが主旨は以下の点だそうだ。目的働き方の多様性労働市場での移動やステップアップのしやすさ不公正や格差の是正また、検討すべき論点は再チャレンジを阻止する問題点雇用形態による格差の是正仕事と育児の両立を図る方策技能を持った外国人労働者の活用だそうだ。個別のトピックは082のブログでも何度か触れてきたものもあり詳細は別の機会に譲るとして、この記事で論点に挙げられたことを、経営の観点から話してみたい。実はこの会議の主要メンバーであり、経団連会長でキャノンの会長でもある御手洗議員は2004年の製造業界における派遣社員制度解禁を受け、同社においては7,500人の派遣社員と15,000人の請負労働者を抱えているそうだ。記事ではこのこと自体問題にされているのだが、082的には「非正規社員=労働現場の劣化」という図式が納得できない。そのあたりをもう少し書いてみたい。

2007.01.04

コメント(0)

-

2007年を迎えて

新年明けましておめでとう御座います。旧年中は皆さまのお陰で充実した一年とすることが出来ました。本年も新たな成長のもととなるサイト作りを目指しながら頑張りたいと思います。宜しく御願い申し上げます。ネオ頑固082

2007.01.01

コメント(4)

-

早起きは...

世の東西を問わず、「朝起きは三文の得」と言うことに昔からなっている。英語でも「The early bird catches the worm」と言う表現で朝起きの利点を説いているからすくなくてもアングロサクソンの社会でもそういうことなのだろう。 ******** もう少し書きます ********

2006.12.04

コメント(0)

-

渋沢雅英氏が語る資本主義の父

とあるブレックファーストミーティングに友人から声がかかった。海外やエキスパットコミュニティーでは良くある早朝からのミーティングやセミナーに出ることは年に何度かある。とは言っても早朝6:30開始の会は初めてかも知れない。早朝文化に関しては折に触れて話すことが多いのだがそれはまた改めて話すとして本年81歳になる渋沢雅英氏の語った「資本主義の父」について少し書いてみよう。渋沢雅英氏の父は敬三氏。渋沢敬三氏は元日銀総裁、そして日本資本主義の父、渋沢栄一氏の孫である。つまり正英氏は栄一氏の曾孫でもあるわけだ。余談だが雅英氏の母はあの三菱財閥を築いた岩崎弥太郎氏であり彼の曾孫でもあるわけだ。さて、渋沢栄一翁は1931年91歳の高齢で没しているので1925年生まれの雅英氏にしてみれば幼少の頃の思い出しかないだろう。そんな正英氏が本当に栄一翁のことを学んだのは壮年期担ってからだそうだ。その頃から栄一翁に関する研究家となり今は渋沢栄一記念財団理事長である。今回の話の中で一番面白かったのが彼の父敬三氏が語った栄一翁についてである。波乱万丈の生涯を送った渋沢栄一翁はなんと生涯の内に470の企業の立ち上げに関わったそうだ。また、日本における財界を築き上げた彼の晩年は公益事業の多を支えている。敬三氏の言葉を借りれば、翁は粘り強さ、柔軟性、見識、話術に優れ85歳を過ぎてその風格を備えるようになったそうだ。言い換えれば彼の70代はまだまだ壮年期だったのかも知れない。

2006.11.27

コメント(0)

全255件 (255件中 1-50件目)

-

-

- 政治について

- 高市首相になって自衛隊員が増えた!…

- (2025-11-15 23:01:44)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 楽天お買い物マラソンで目が疲れて限…

- (2025-11-15 20:30:04)

-

-

-

- つぶやき

- サクッと嵐山、南禅寺の水路閣

- (2025-11-16 00:00:12)

-