カテゴリ: ITTETSU GALLERY

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ITTETSU GALLERY] カテゴリの最新記事

-

【ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒の… 2023/03/21

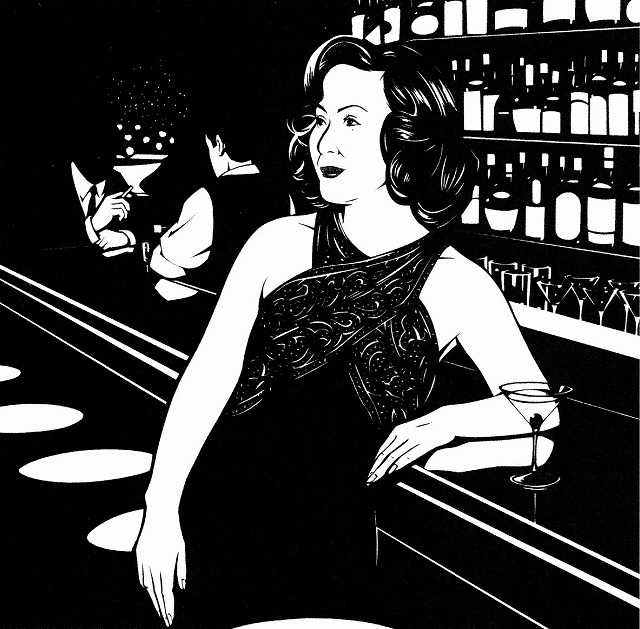

-

【ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒場… 2023/02/24

-

【ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒の… 2023/02/11

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

◆一徹作品に描かれた著名人たち

連載【ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹】で登場した歴史上の人物や著名人、有名人の皆さんをまとめて紹介いたします。

※故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします (著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。

(1)竹鶴政孝&リタ夫妻 (2007年頃)

※竹鶴政孝(1894~1979)はニッカ・ウヰスキーの創業者、政孝と結婚し、スコットランドから一緒に来日したリタ(1896~1961)はその妻である。政孝はスコットランドでのウイスキー造りを修業して帰国後、壽屋(後のサントリー社)の初代山崎工場長などを経て、1934年、ニッカウヰスキーの前身である大日本果汁株式会社を創業した。二人の生涯は、NHKの朝の連続ドラマ「マッサン」(2014年9月~15年3月)で幅広く知られるようになり、その後のジャパニーズウイスキー・ブームの原動力ともなった。

(2)ハンフリー・ボガート&イングリッド・バーグマン (2000年頃?)

※言うまでもなく、名画「カサブランカ(Casablanca)」(1942年公開)での有名な別れのシーン。演じているのは、もちろんハンフリー・ボガート(Humphrey Bogart 1899~1957)とイングリッド・バーグマン(Ingrid Bergman 1915~1982)である。

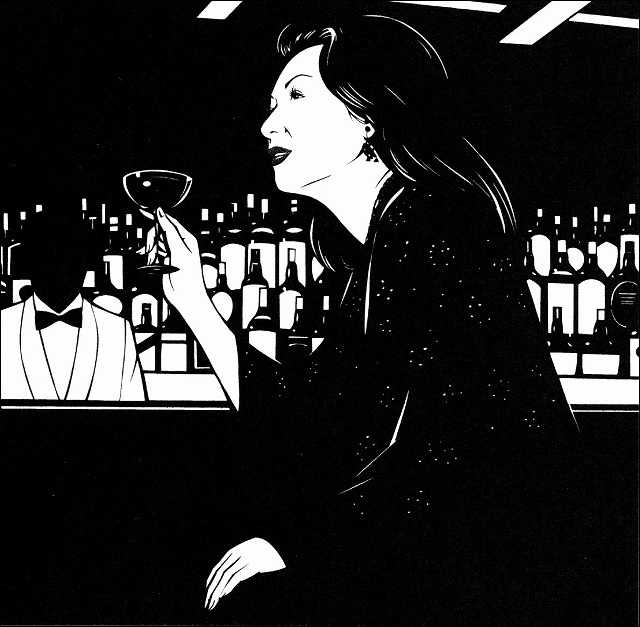

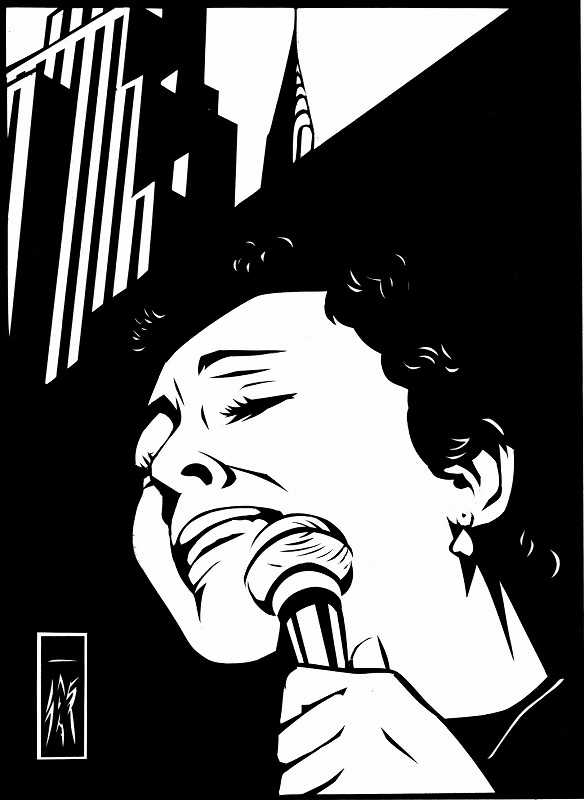

(3)ちあき なおみ (2008年)

(※ビクターレコードからの依頼でCD<ベスト盤>カバージャケットのために制作)

※ちあきなおみ(1947年9月17日~)は1969年、21歳の時「雨に濡れた慕情」で歌手デビュー。代表曲は、1972年の日本レコード大賞に輝いた「喝采」や「四つのお願い」「紅とんぼ」「X+Y=LOVE」「夜間飛行」「黄昏のビギン」など数多い。

私生活では1978年、俳優の宍戸錠の実弟で俳優の郷鍈治と結婚したが、92年9月に郷が病死。その後、「引退」までは明言しなかったものの、それを最後に歌手業を含めたすべての芸能活動を停止し公の場には姿を現さず、マスメディアの取材等にも一切応じないようになり、現在に至っている。

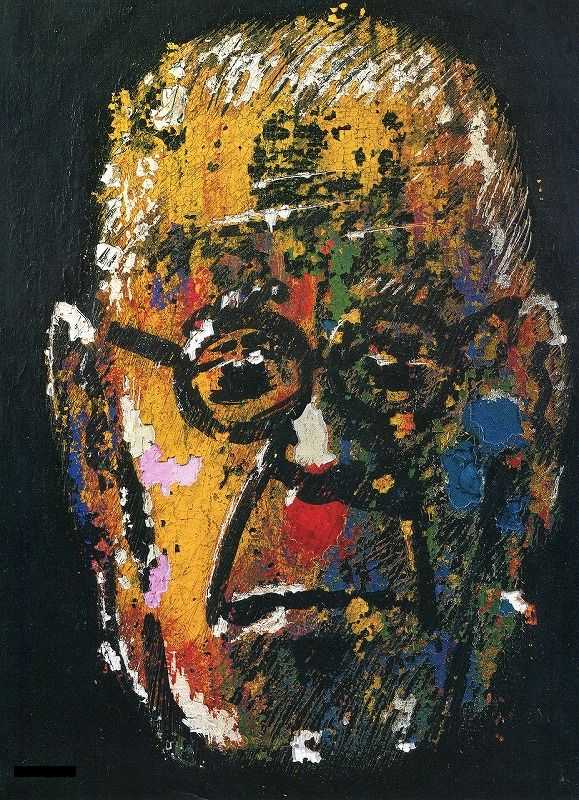

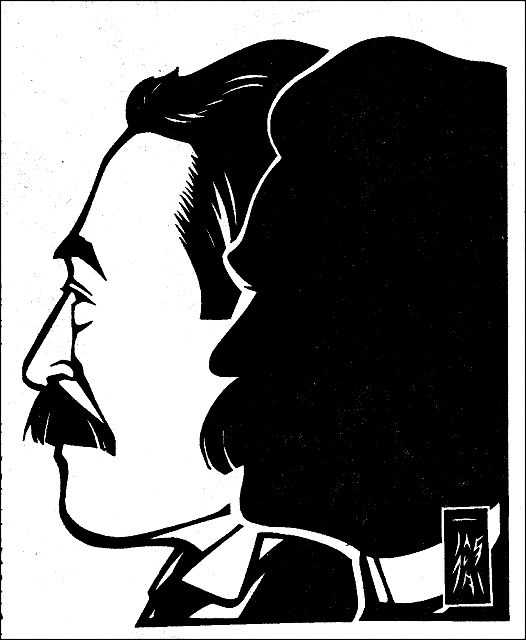

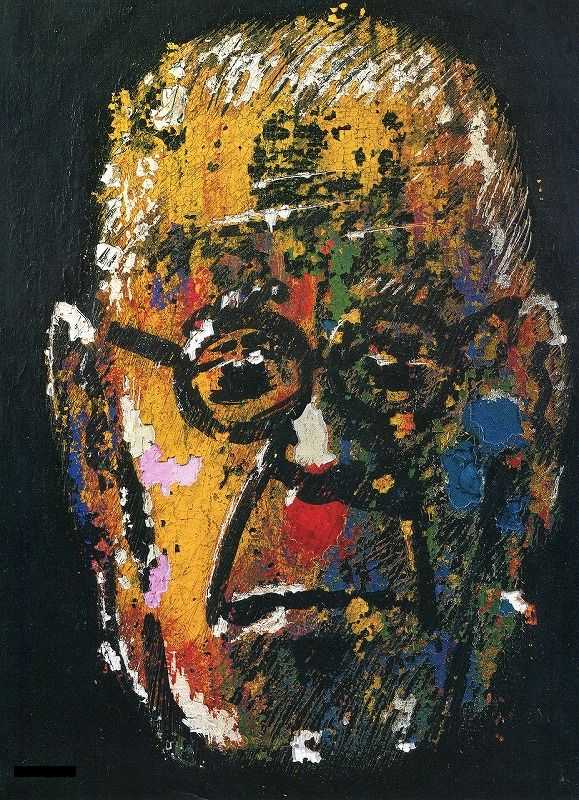

(4)北大路 魯山人 (1990年)

※北大路魯山人(1883~1959)は、日本の芸術家。篆刻家・画家・陶芸家・書道家・漆芸家・料理家・美食家などの様々な顔を持っていた多才な人だった。この絵は、極めて珍しい一徹氏の油絵。この年、西舘好子氏主宰の劇団みなと座による旗揚げ公演「幻ろさんじん」に際し、一徹氏は親交のあった西舘氏から「パンフレットや宣伝チラシに使うための魯山人の肖像画」を依頼された。この迫力ある絵は、パンフレットの巻頭を飾った。公演は山城新伍、宍戸開、岩井半四郎らが出演、津川雅彦・演出という豪華な舞台だった。

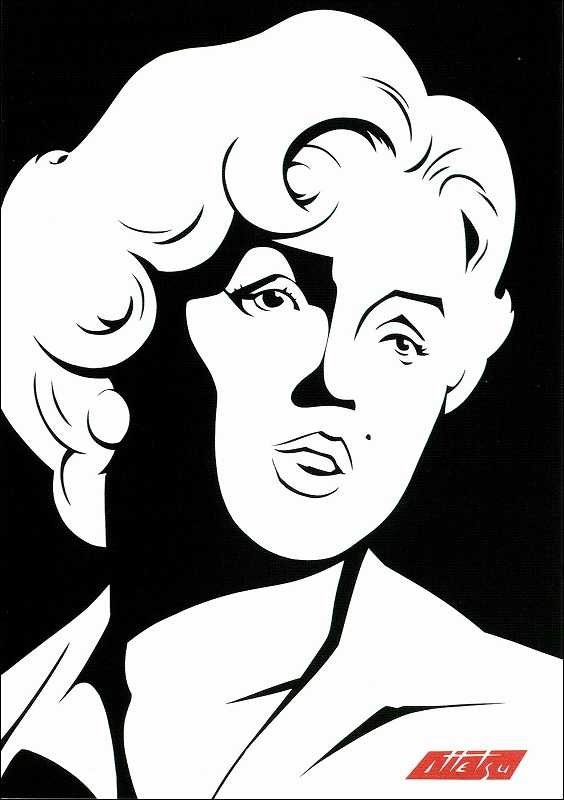

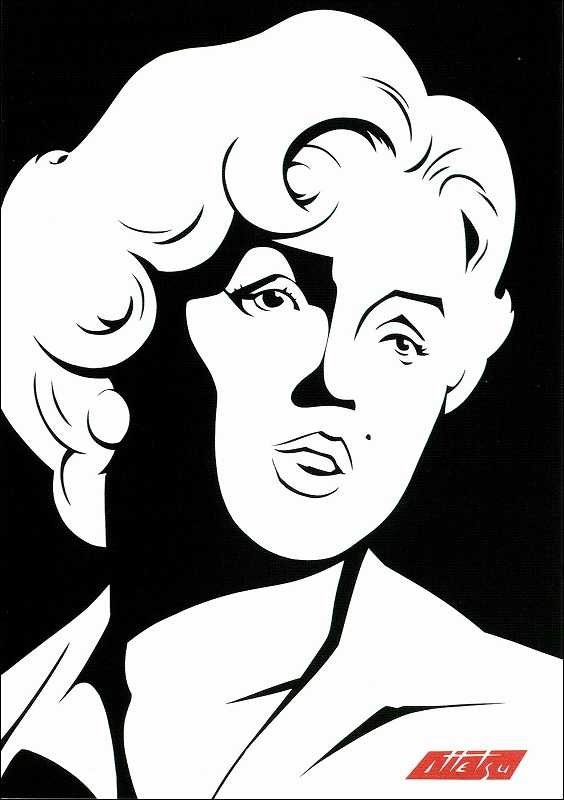

(5)マリリン・モンロー 1999年

※Marilyn Monroe(本名Norma Jeane Baker)1926~1962 言わずと知れた、映画史に残る米国の女優の1人。代表作に「お熱いのがお好き(Some Like It Hot)」「七年目の浮気(The Seven Year Itch)」など。薬物の過剰摂取で36歳という短い人生を閉じたが、その死を巡っては今なお謎が多い。

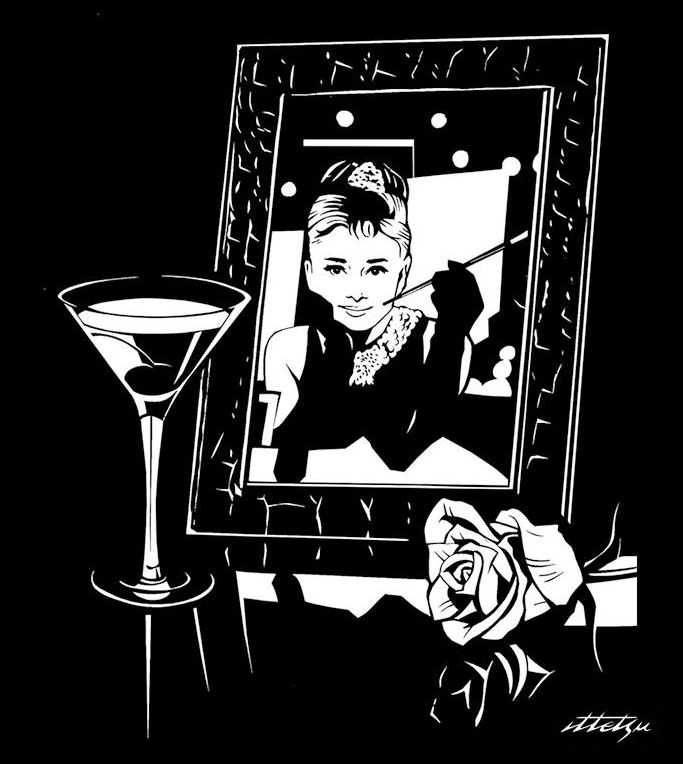

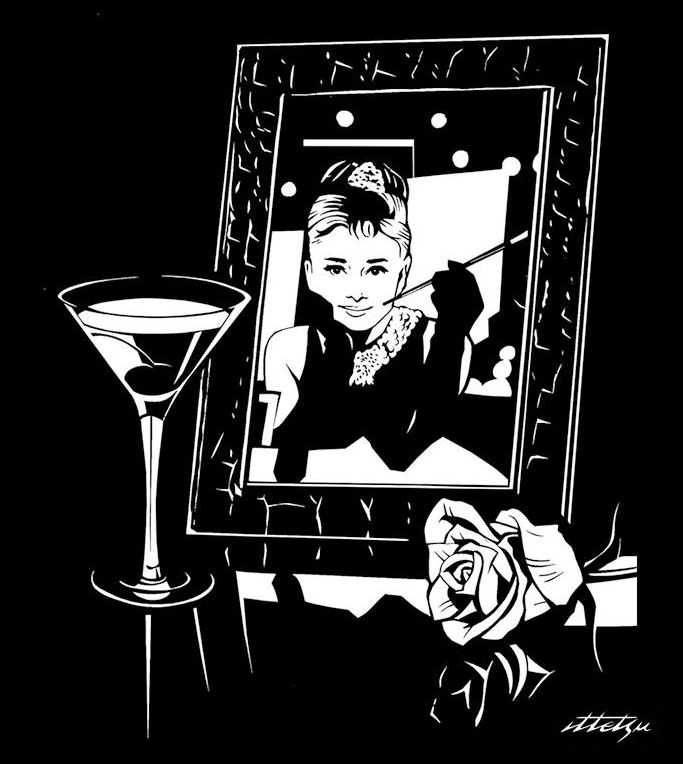

(6)オードリーに捧ぐ 2012年

※一徹氏の「遺作」と言える作品は、何点かある。帝国ホテル(大阪)のオールドインペリアル・バー、富山のBar白馬館、連載「新・神戸の残り香」「技を切り出す」の最後に手掛けた回の作品…。そして、亡くなる直前、神戸のあるジュエリー会社のパンフレット用に依頼されたこの作品もその一つ。

映画「ティファニーで朝食を」での有名なオードリー・ヘップバーンのポーズ、そしてとカクテル(マンハッタン)とバラというモチーフ(制作意図は何だったのか、聞いておくべきだった…)。残念ながら、一徹氏は完成したパンフを見ることなく、天上の人となった。

(7)ドリス・デイ(Doris Day) 2002年

※2000年代の前半、一徹氏は「MEMO 男の部屋」と言う月刊誌で「男と酒の風景」というバーの切り絵とエッセイの連載を持っていた。これはそのうちの1回、バー・フラミンゴ(東京・西浅草)が登場した回=2003年1月号=に添えられた小作品。店で流れていたドリス・デイのレコードジャケット「Day In Hollywood」を描いた。

ドリス・デイ(1922~2019)は米国の女優、歌手。主に1950~60年代、多くの映画に出演したが、ヒッチコック監督の「知りすぎていた男(The Man Who Knew Too Much)」=1956年=に出演した際、劇中で歌った「ケセラセラ」はアカデミー歌曲賞を受賞した。

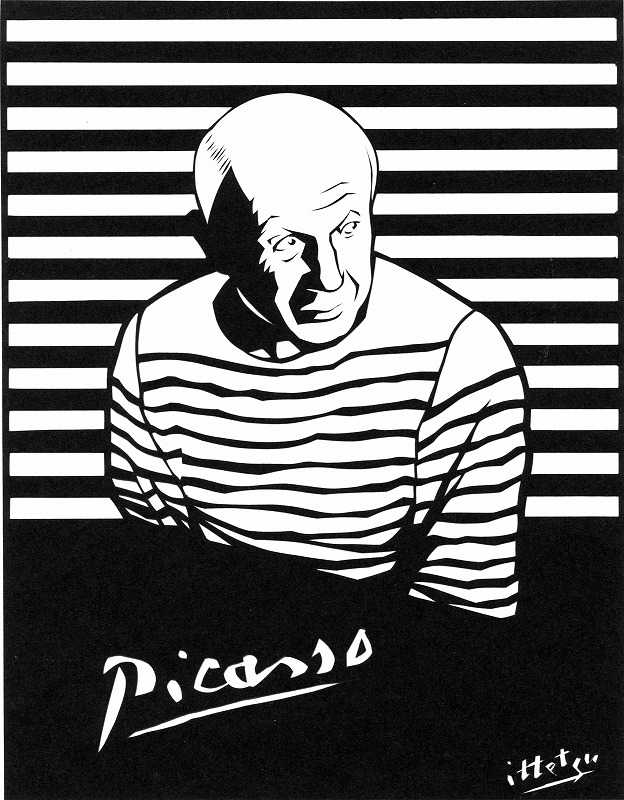

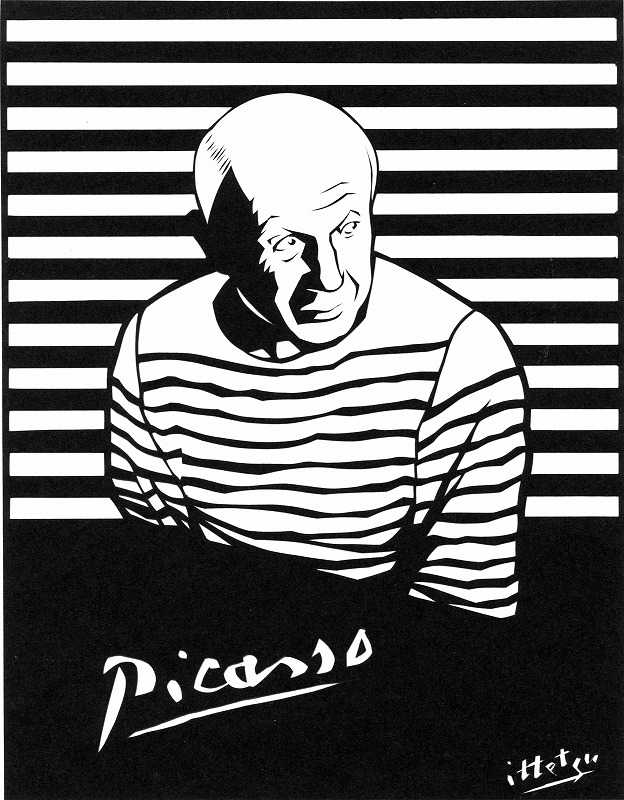

(8)パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)

1990年代後半

(8)パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)

1990年代後半

※1881~1973 言わずと知れた、20世紀では最も著名なスペインの画家。生涯に約15万点もの油絵、素描、版画、彫刻、陶器などを制作し、「歴史上、最も多作な美術家」とギネスブックにも認定されているという。

(9)青江 三奈

2008年

(9)青江 三奈

2008年

(※ビクターレコードからの依頼でCD<ベスト盤>カバー・ジャケットのために制作)

※1941年生まれ。1966年、「恍惚のブルース」でデビュー。ハスキー・ヴォイスで知られた歌手。代表曲には「伊勢佐木町ブルース」「池袋の夜」など。2000年7月2日、膵臓癌のため59歳で死去。演歌・歌謡曲の歌手というイメージが強いが、ジャズも巧みに歌う一面も。ニューヨークのライブハウスでの公演を収録したアルバム「Passion Mina in New York」(1995年)は、高く評価されている。

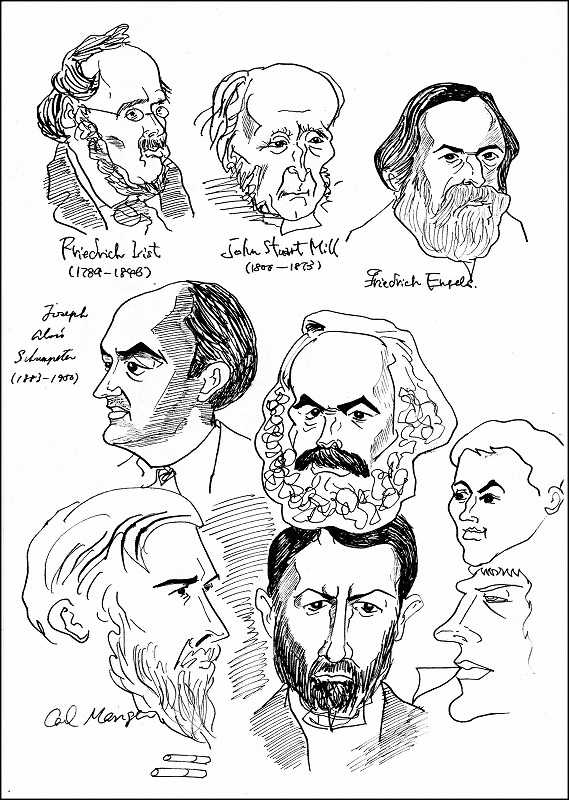

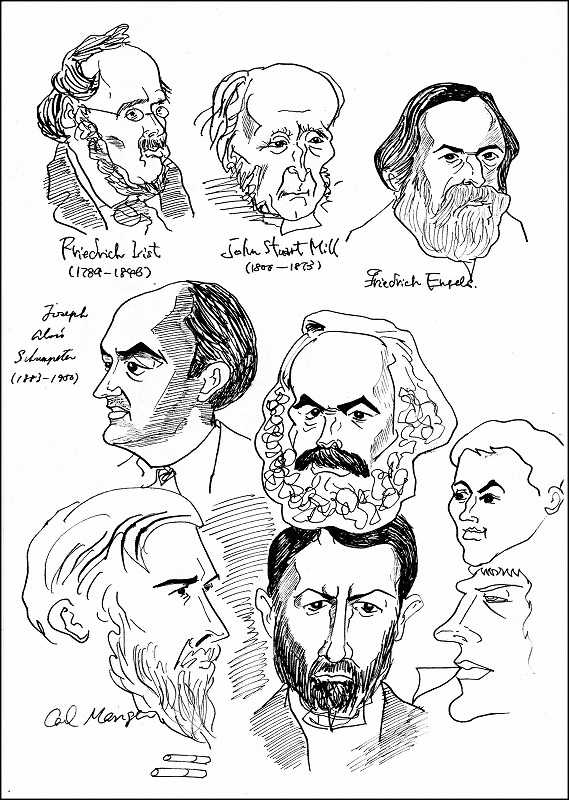

(10)経済学者たちの肖像のための習作 (未完?)1980年代前半 サインペン&ボールペン

※大学院修士課程で経済哲学を専攻したという異色の経歴を持つ一徹氏。経済哲学とはどういう学問かはよく分からないが、スケッチブックには、学ぶ対象となったのであろう学者たちの顔が描かれている。フリードリッヒ・リスト、ジョン・スチュアート・ミル、フリードリッヒ・エンゲルス(上段)、ヨーゼフ・アロス・シュンペーター、カール・マルクス(名前の表記はなし)、氏名不詳の1人(中段)、カール・メンガー、マックス・ウェーバー(名前の表記なし)、もう一人の氏名不詳の人(下段)。

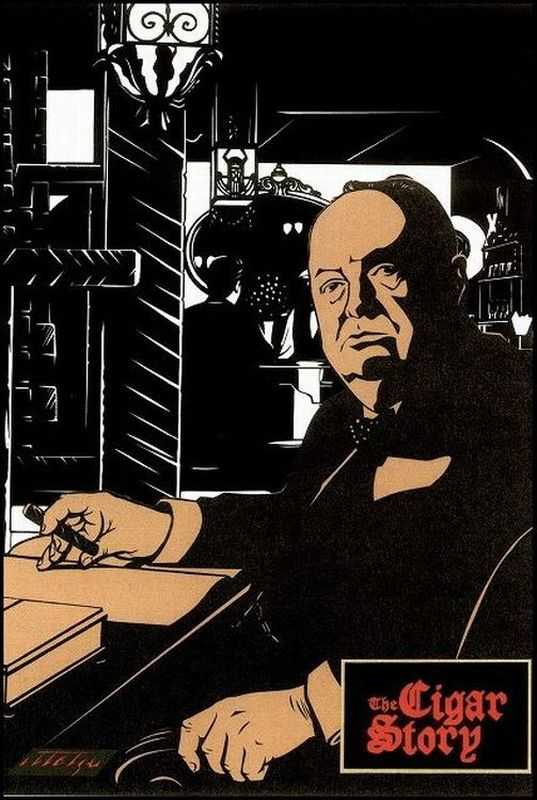

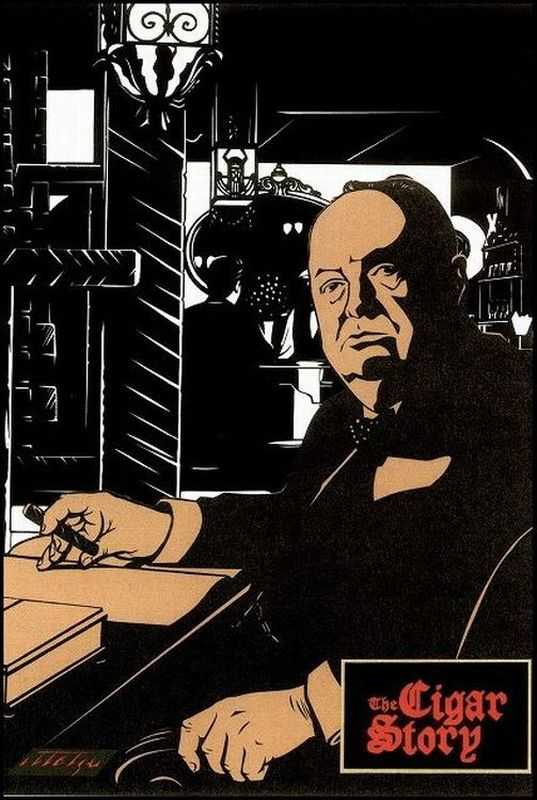

(11)ウインストン・チャーチル 2001年

※2001年から2002年にかけて、一徹氏は集英社発行の漫画雑誌「スーパー・ジャンプ」で、前代未聞の切り絵漫画「The Cigar Story 葉巻をめぐる偉人伝」を連載した。タッグを組んだのは、大ヒット漫画「ソムリエ」「バーテンダー」などの原作者として知られる城アラキ氏だった。この葉巻を手にしたチャーチル(Winston Churchill<1874~1965>英国の元首相)の肖像は、その連載第1回で使われた。

雑誌は隔週刊だったが、それでも、原作のストーリーに合わせて2週間で16ページ分の切り絵を制作するというのは、かなり過酷な作業(通常はA4サイズくらいの切り絵で制作には、どんなに早くでも1~2日かかる)。この連載の原画サイズは、1ページが約B4サイズくらいの大きさ。コマ割りもあるので、通常の原画の2~3倍の時間と手間がかかる。なので、とにかく睡眠時間を削ってひたすら机に向かうしかなかった。睡眠不足を嘆いていた一徹氏だったが、希代の原作者とのコラボを喜び、絶対に成功させるという意気込み通り、全10話を完成させた。連載は後日、集英社から単行本にもなり、短期間で完売した。

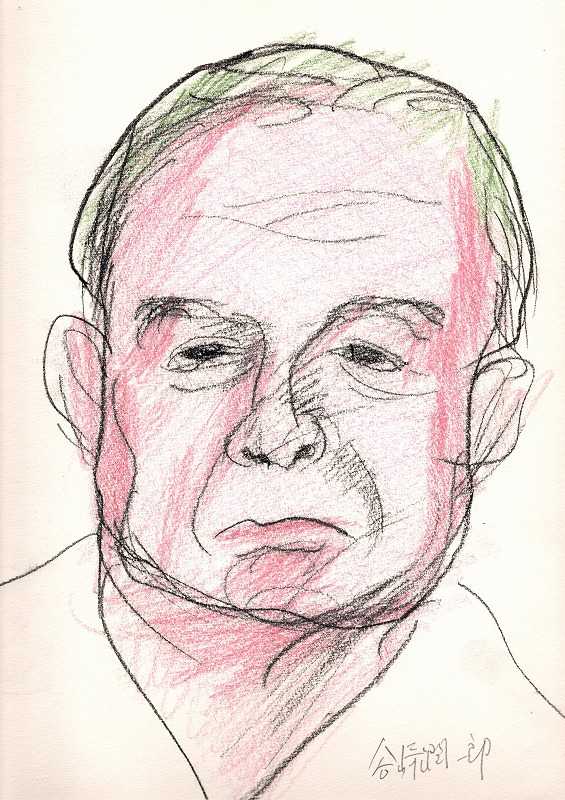

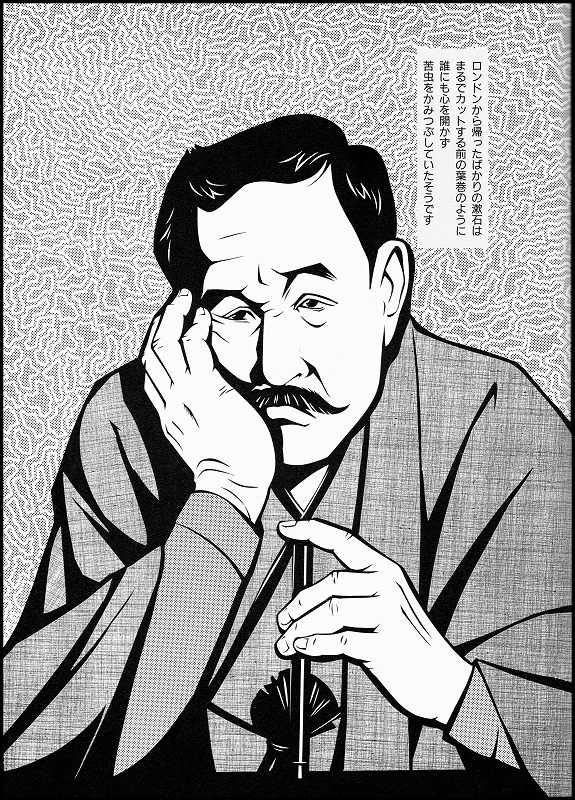

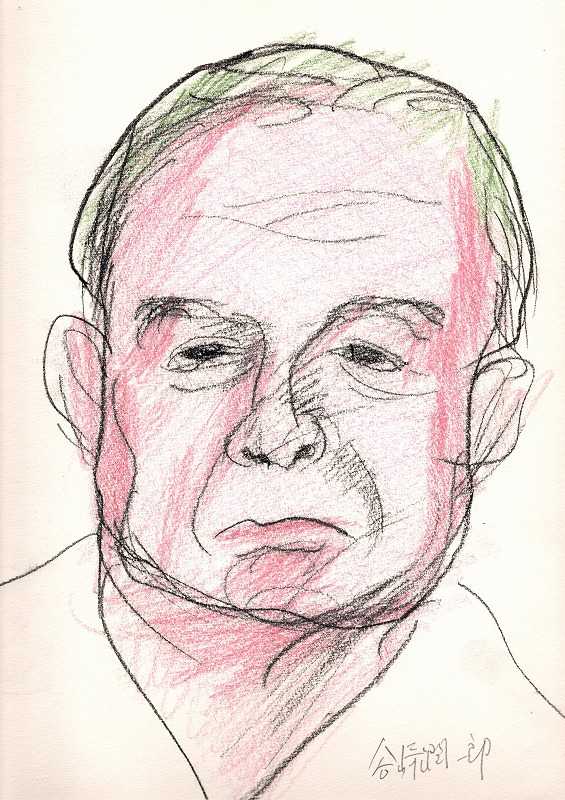

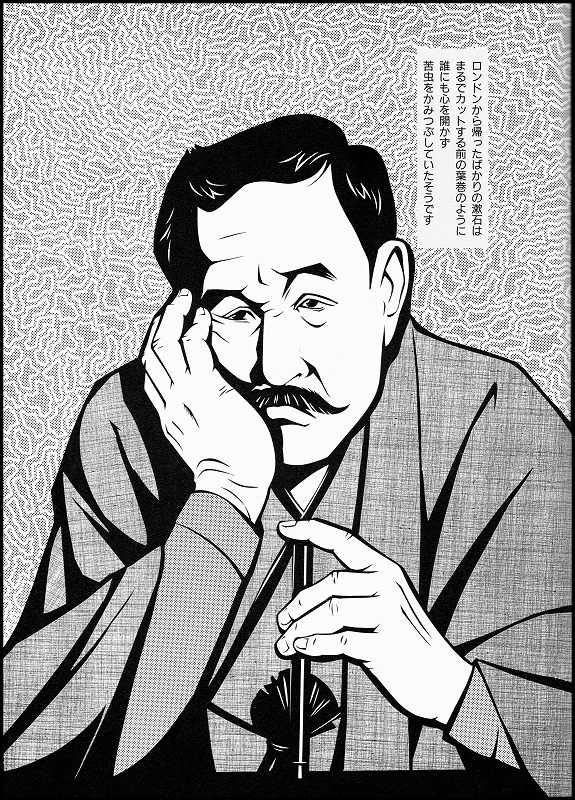

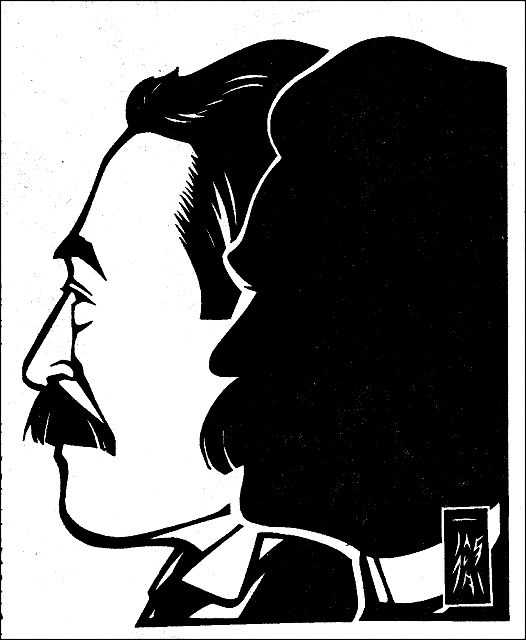

(12)谷崎潤一郎 1980年代前半 コンテとクレヨン

※戦前・戦後を代表する作家(1886~1965)。明治末期から第二次世界大戦後の昭和中期まで、終生旺盛な執筆活動を続け、端麗な文体で今もなお国際的に高い評価を得ている。代表作に「痴人の愛」「春琴抄」「細雪」など。

(13)松尾 和子 2002年

※「ムード歌謡の女王」と言われた歌手(1935~1992)。この連載の31回目(ちあきなおみ)、103回(青江三奈)と同様、ビクター・レコードがこの年発売したリマスター・ベスト盤CDジャケットの表紙のために制作された。2枚あるのは松尾に関してはVol1とVol2の2枚リリースされたため。

戦後、進駐軍のキャンプで歌い始め、1959年にレコード・デビュー。1960年に出した「誰よりも君を愛す」(マヒナスターズとの共演)は大ヒットして、この年の日本レコード大賞に輝いた。他に代表曲は「東京ナイトクラブ」(1959年)「お座敷小唄」(1964年=250万枚と当時最多ヒット記録を樹立)など。

私生活では離婚後、長男が覚せい剤取締法違反で逮捕され、本人も自殺未遂事件を起こすなど晩年は不幸なトラブルが相次いだ。92年9月、自宅の階段で転落して頭を強打したことが原因で、57歳の若さで急逝した。

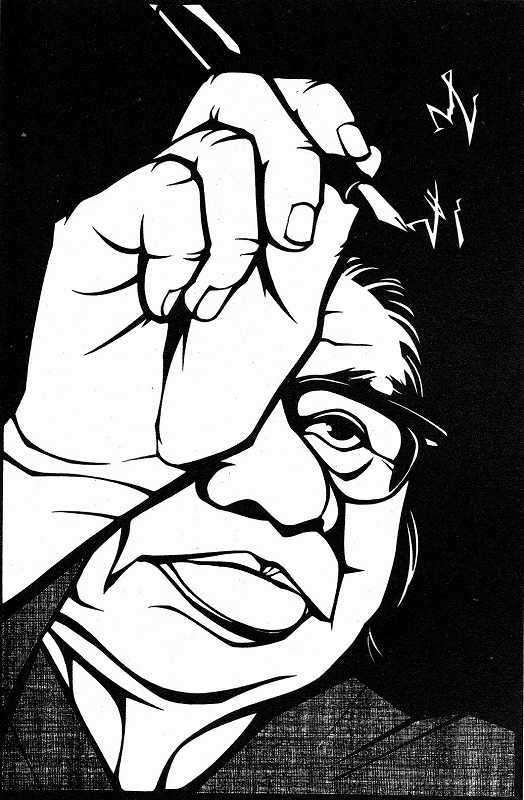

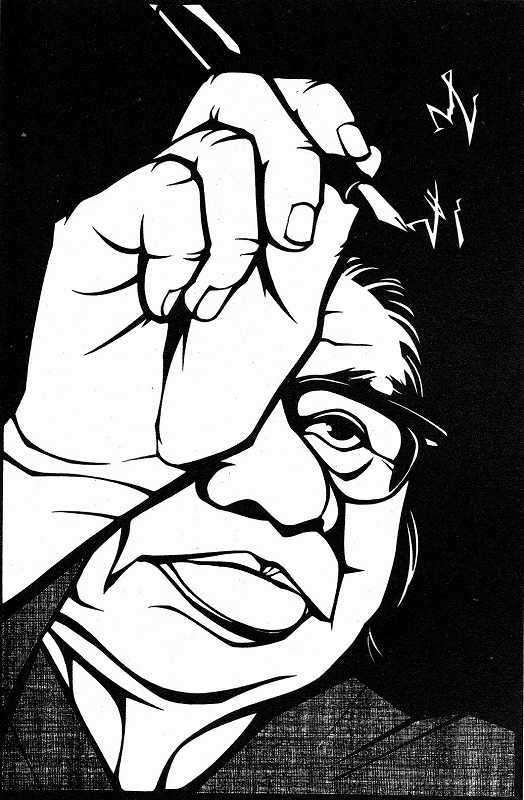

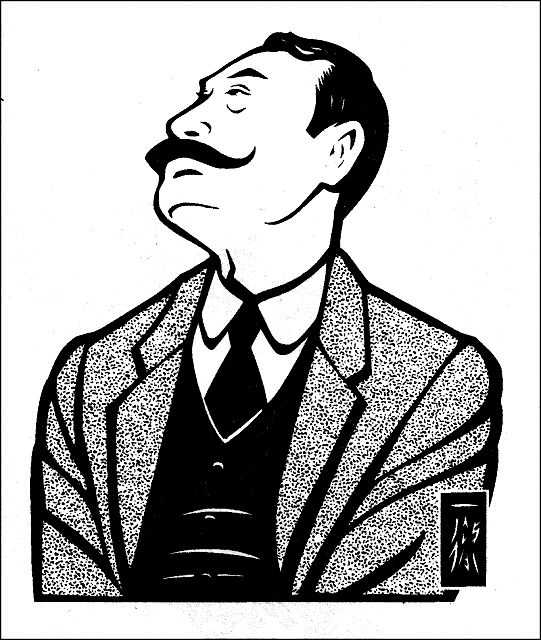

(14)松本清張 1990年代前半

※言わずとしれた、戦後日本を代表する作家の一人(1909~1992)。とくに推理小説の分野では、膨大な数の名作を送り出した。代表作の一つ「点と線」は今なお日本の推理小説史上、最高傑作の一つとも言われている。

この作品(切り絵)は、何にために何の媒体のために制作したかは不明だが、一徹氏の作風・スタイルから見て、冒頭のような時期の作品と思われる。下から見上げた顔の表情、そして中空の何かに万年筆で「清張」と署名するような姿。考えられないような大胆な構図には、ただ驚嘆するしかない。

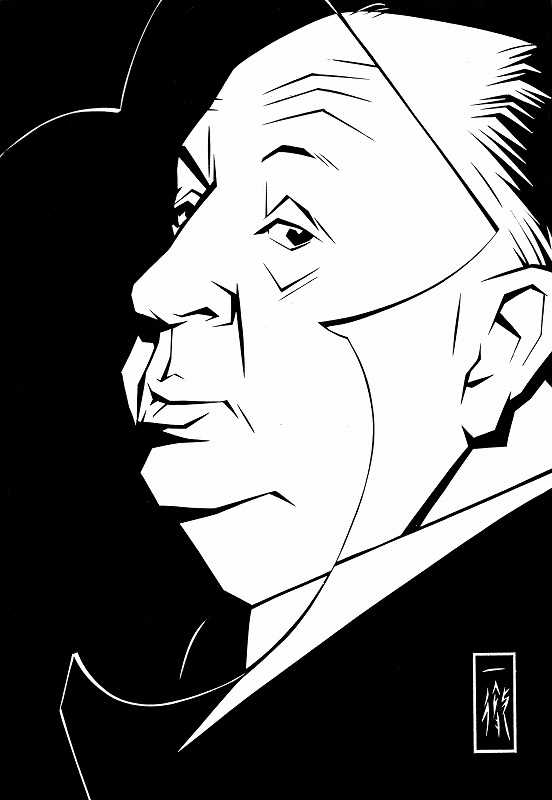

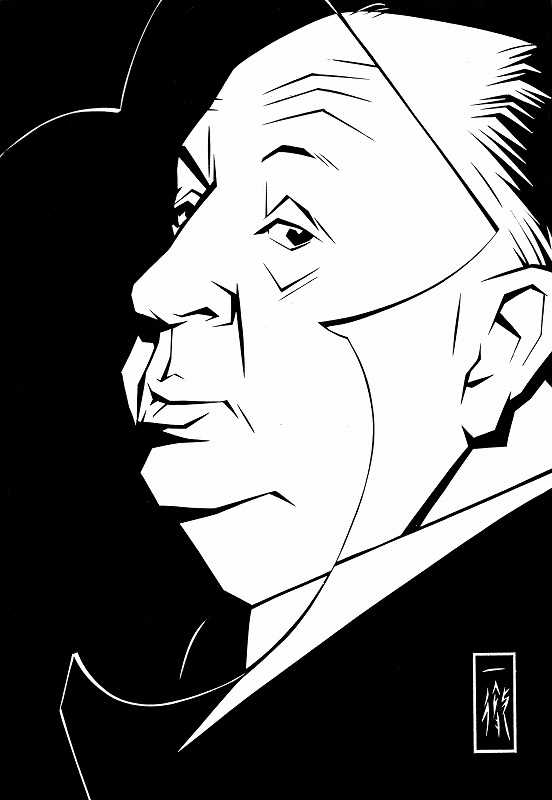

(15)アルフレッド・ヒッチコック(Alfred Hitchcock) 1990年代半ば

※言わずとしれた、20世紀最高のサスペンス&ミステリー映画の監督(1899~1980)。この切り絵は、何の媒体のために制作したのか不明だが、おそらくは「ミステリー・マガジン」からの依頼と思われる。図柄は、ヒッチコックの有名なポーズ(表情)だが、割れたガラス窓越しに描いたのは、一徹氏のオリジナルな発想だろう。

英国生まれのヒッチコックは、当初英国内で映画を制作したが、1939年以降は米国に拠点を移した。代表作は「ダイヤルMを廻せ」「裏窓」「レベッカ:」「めまい」「鳥」「北北西に進路を取れ」「サイコ」など本当に数多い。どれを代表作と言っていいのか迷うほど。米アカデミー賞には度々ノミネートされたが、受賞したのは1940年の作品賞(「レベッカ」)の一度だけだった。

(16)アーネスト・ヘミングウェイ(Ernest Hemingway) 2005年頃

※白い紙は一切使わず制作した異色の作品。20世紀を代表する米国の小説家(1899~1961)。シカゴに生まれ、高校卒業後の1917年、地方紙の見習い記者となるも退職。翌年、赤十字の一員として第一次世界大戦における北イタリア戦線に赴くが、瀕死の重傷を負った。戦後の20年代はカナダ紙の特派員としてパリに渡り、そこで小説を書き始めた。

行動派の作家で、1930年代にはスペインの人民戦線政府側として内戦に積極的に関わり、その経験を元にして『誰がために鐘は鳴る』『武器よさらば』などを著した。

1954年にはノーベル文学賞を受賞。他に代表作は『日はまた昇る』『老人の海』など。晩年は、躁うつなど精神的な病気に悩まされ執筆活動も滞りがちになり、1961年7月2日の早朝、散弾銃による自殺を遂げた。

ヘミングウェイはその生涯で、パリのほかフロリダ、キューバなど世界中の様々な場所で居を構えた。なかでも、キューバでは人生の3分の1を過ごした。ハバナで常連客として通ったバーでは、フローズン・ダイキリやモヒートを愛飲したことでも知られ、前者は「パパ・ダイキリ」「ヘミングウェイ・スペシャル」との異名で、今も愛されるカクテルになっている。

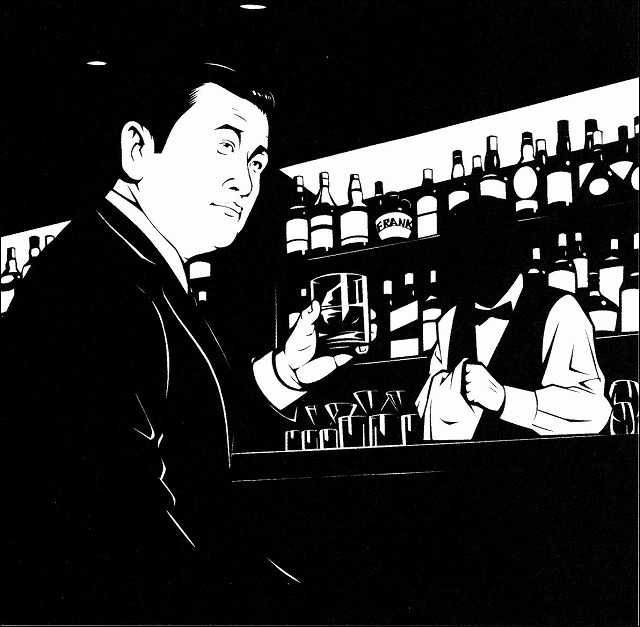

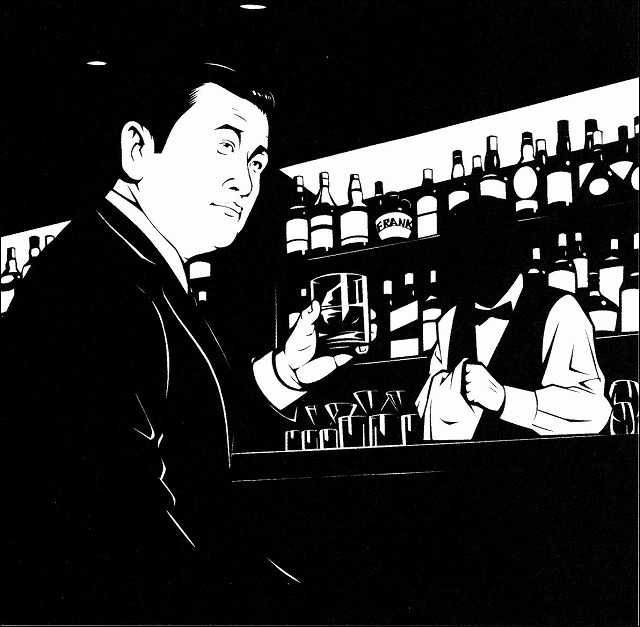

(17)フランク永井 2002年

※この連載で紹介したちあきなおみ、青江三奈、松尾和子と同様、ビクターレコードからの依頼でベスト盤CDのカバージャケット用として制作された。

フランク永井(1932~2008)は魅力的な低音を生かして、ムード歌謡の歌手として活躍した。1951年(昭和26年)頃から、進駐軍のクラブ歌手として活動を始め、1955年にビクターと契約。「恋人よ我に帰れ」でデビューした。

当初はジャズを中心に歌っていたが作曲家・吉田正と出会ったのを機に歌謡曲に転身、1957年に発表した「有楽町で逢いましょう」が空前のヒットを記録し、一躍トップスターとなった。

1961年に発売した「君恋し」は同年の第3回日本レコード大賞を受賞、人気を不動のものとした。他に代表曲は「夜霧に消えたチャコ」「霧子のタンゴ」や、松尾和子とデュエットした「東京ナイト・クラブ」など。

NHK紅白歌合戦の常連出場者としても知られ、1957年から1982年まで連続26回出場した。しかし、1985年10月21日(当時53歳)、自宅で首吊り自殺を図った。夫人による発見が早かったこともあり、辛うじて一命は取り止めたが、脳などに重い後遺症が残り、以後、歌手活動をすることはなかった。2008年10月27日、東京の自宅で肺炎のため死去。76歳だった。

(18)森鷗外 2001年

※言わずと知れた明治・大正期の文豪(1862<文久2年>~1922<大正11年>)である。本名は、林太郎。石見国津和野(現・島根県津和野町)出身。東京帝国大学医学部卒。陸軍省派遣留学生としてドイツで4年間医学を学んだ後、陸軍軍医(最後は軍医総監=中将に相当=まで昇任)を務めながら、小説、評論、翻訳と幅広い分野で執筆活動を続けた。代表作に小説「舞姫」「ヰタ・セクスアリス」「雁」「阿部一族」「高瀬舟」、訳詩編「於母影」、翻訳「即興詩人」(アンデルセンの小説)など。

この切り絵は、「ザ・シガー・ストーリー 葉巻をめぐる偉人伝」(城アラキ氏との共作。隔週刊の漫画雑誌「スーパー・ジャンプ」連載。2002年に集英社から単行本化)で、森鴎外を取り上げた回のために制作したもの。

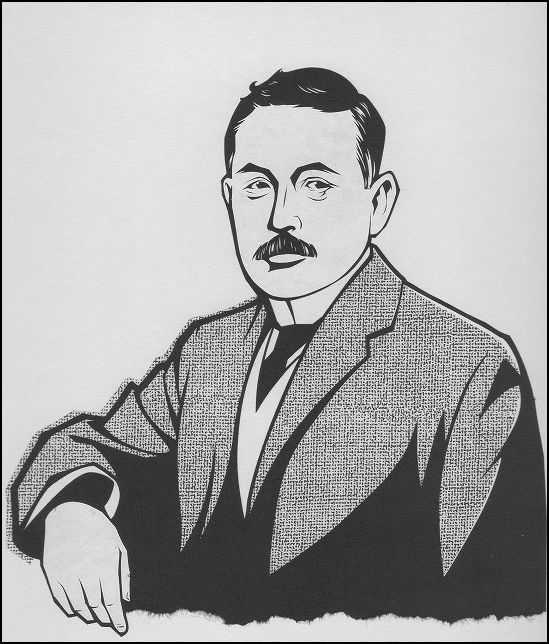

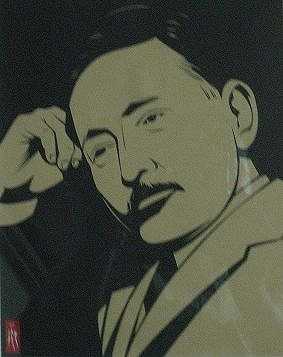

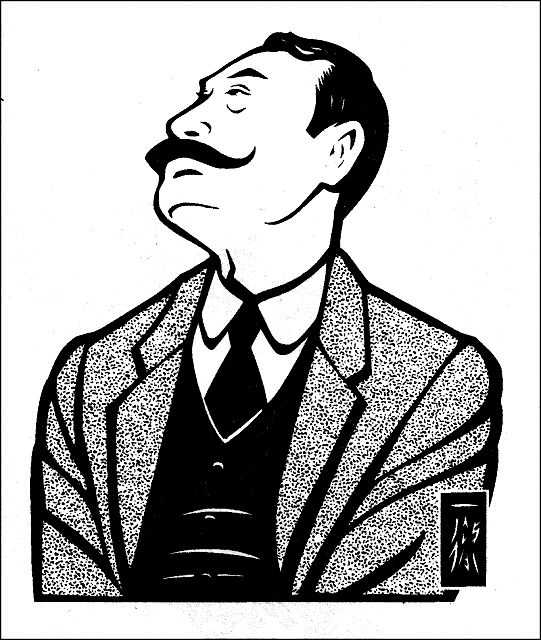

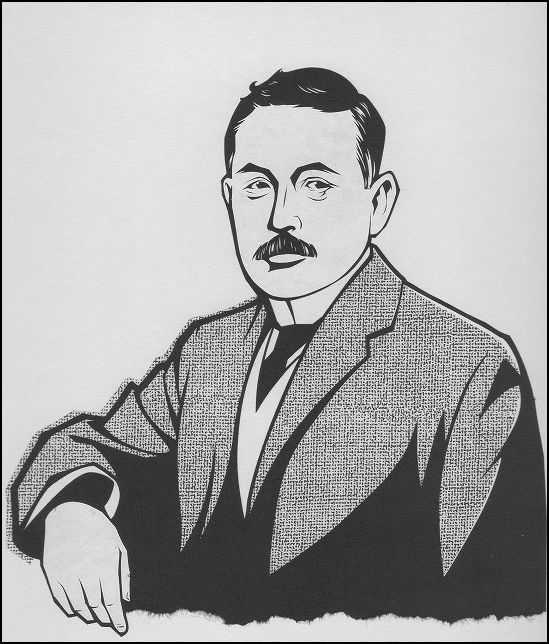

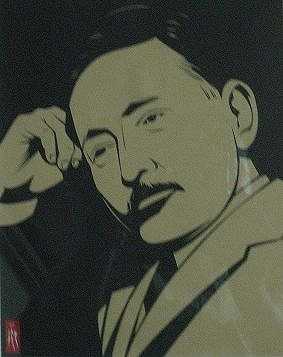

(19)夏目 漱石 1994年~2001年

※夏目漱石(なつめ そうせき、1867~1916)は、言うまでもなく近代日本を代表する文豪。一徹氏にとっても、最も好きな作家だったようで、生涯にたびたび切り絵作品にしている。

本名は夏目金之助(なつめ きんのすけ)。東京・牛込生まれ。1893年(明治26年)、東京帝国大学英文科を卒業後、松山の中学校で英語教師、熊本の第五高等学校で教授をつとめたあと、1900年に、文部省の海外派遣留学生として、英国留学を命じられる。

約2年間の留学を終えた後、東京帝大講師として英文学を講じていた時、持病の神経衰弱の治療の一環として友人の高浜虚子から創作を勧められ、俳句雑誌「ホトトギス」誌上で、処女作になる『吾輩は猫である』の連載を始めた。その後、同誌上で『坊ちゃん』『野分』を執筆。好評を博したため、作家として生きていくことを決めた。

そして1907年、一切の教職を辞し、朝日新聞社に入社。本格的に職業作家としての道を歩み始める。同年6月、初めての作品『虞美人草』の連載を朝日新聞紙上で開始。その後も、『三四郎』『こころ』『それから』『門』『彼岸過迄』などの名作を次々と執筆した。途中には、何度か体調不良(神経衰弱や胃潰瘍)に見舞われたが、約8年間ほぼ絶え間なく、連載小説を手掛け、人気作家の地位を不動のものにした。1916年(大正5年)12月、『道草』の連載途中に体内出血を起こし、自宅で死去(享年49歳)。

1枚目は漫画雑誌「スーパージャンプ」での連載「The Cigar Story-ー葉巻をめぐる偉人伝」(2001年、城アラキ氏とのコラボ作品)のために制作したもの。2~3枚目もほぼ同時期の作品だが、結果的に連載には使用されなかった(3枚目の原画は現在、母校・大阪経済大学「成田一徹」ギャラリー所蔵)。4~5枚目は半藤一利氏の連載エッセイ「歴史探偵かんじん帳」(毎日新聞日曜版)の挿絵(1994年)として制作したもの。

(20)ハンフリー・ボカート 1990年代後半

※Humphrey Bogart(1899~1957)は1940~50年代を代表する米国の俳優。ニューヨーク生まれ。高校中退後、軍役についたが、3年で除隊。その後ブルックリンの劇場で舞台に立ちながら、俳優の道を志す。1930年代からギャング映画に出演し始め、40歳を過ぎて主演した「マルタの鷹」(1941年)や「カサブランカ」(1942年)などで地位を確立。後年は演技派としても活躍し、「アフリカの女王」(1951年)ではアカデミー主演男優賞を受賞した。

愛称は”ボギー”。「トレンチコートの襟を立て、紙巻きたばこをキザに咥えて吹かす」というスタイルは、トレードマークにもなった。酒豪としても知られ、愛飲酒はドランブイ(スコッチウイスキー・ベースの薬草系リキュール)だったという。私生活では生涯で4度結婚。4人目の妻、女優のローレン・バコールとの間には1男1女をもうけた。1957年1月14日、食道がんのため死去。

(21)ディラン・トーマス(Dylan Thomas) 1993年

※エッセイスト&作家・常盤新平さん(故人=1931~2013)のエッセイの挿絵として制作された作品。ディラン・トーマス(1914~1953)は、英ウェールズ出身の作家、詩人。この絵は、トーマスが愛したニューヨークの老舗パブ、「ホワイトホース・タバーン(The White Horse Tavern)」とを組み合わせて描いた。

トーマスは米国でのプロモーション旅行中の1953年11月4日、ホワイトホース・タバーンでの過度の飲酒の後に倒れ、5日後、当地の病院で死去した。39歳の若さだった。ちなみに、歌手ボブ・ディラン(芸名)の「ディラン」はこのトーマスの名前にちなんで付けたのは有名な話。

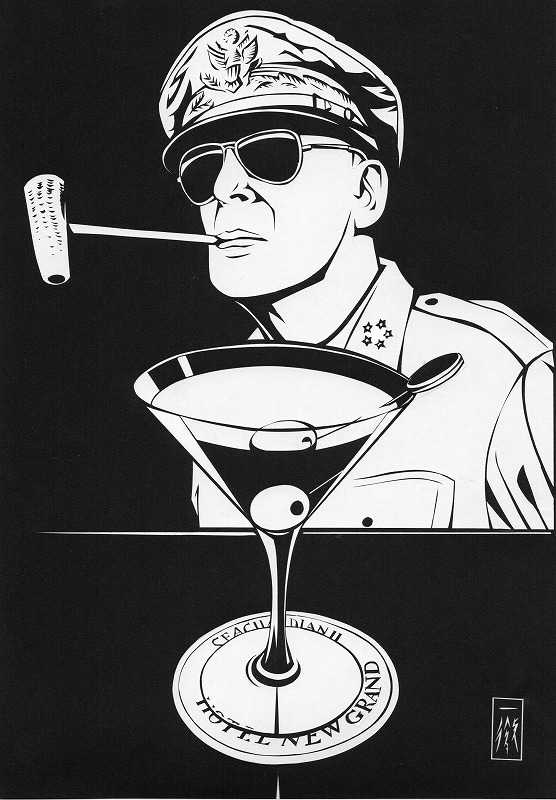

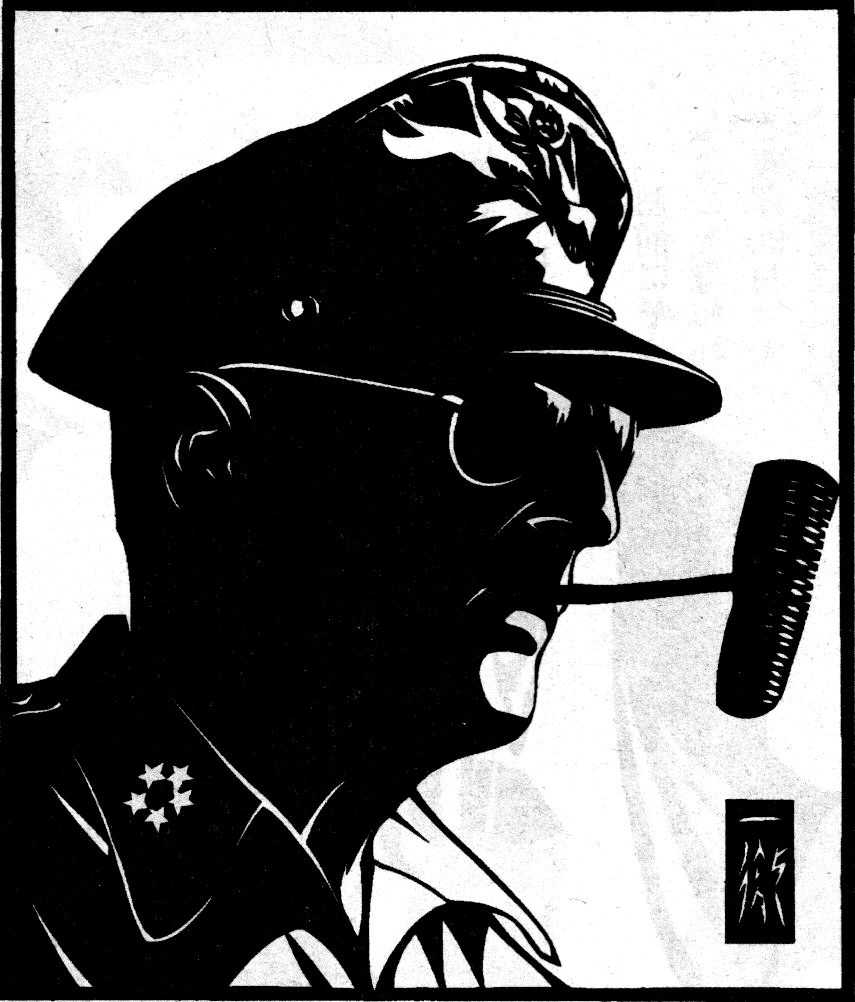

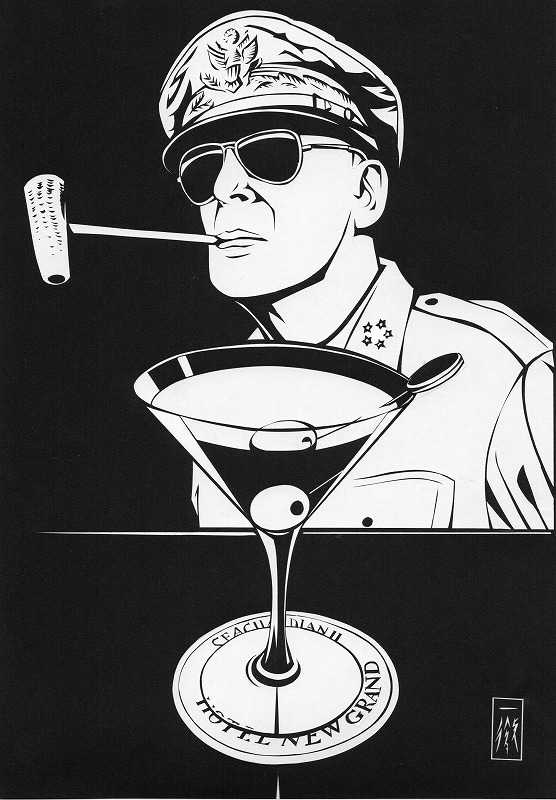

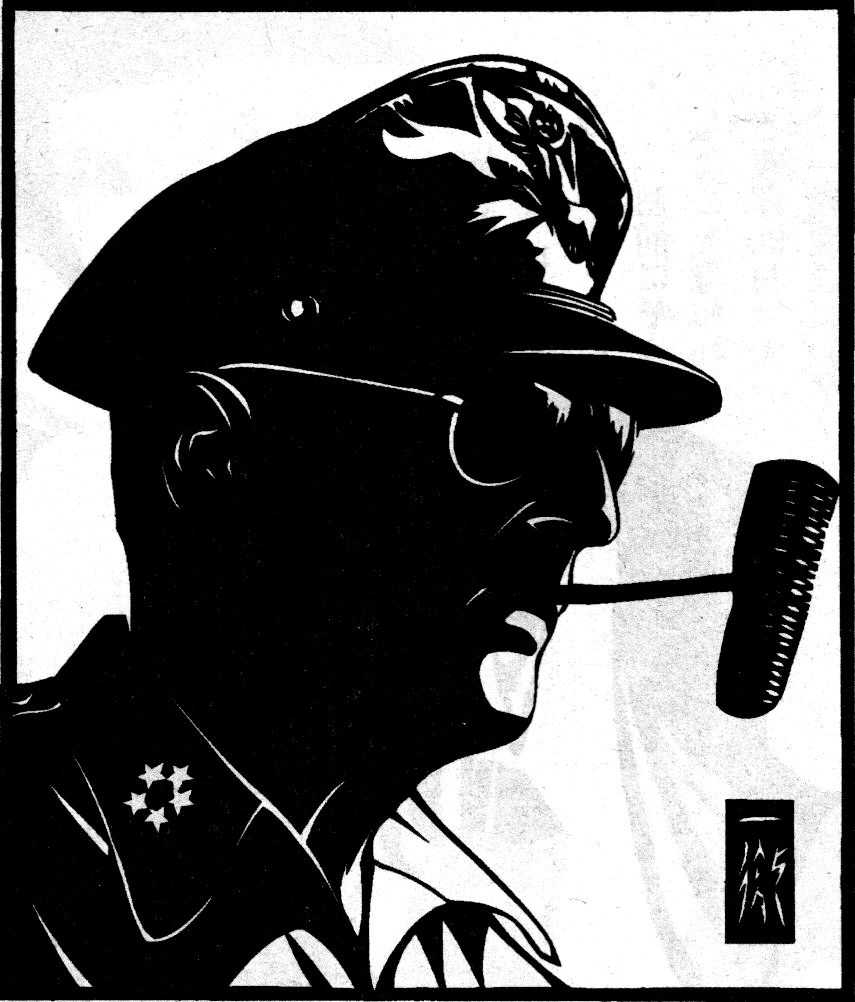

(22)ダグラス・マッカーサー(Douglas MaArthur) 2012年

※きょうは76回目の終戦記念日。先の大戦の犠牲者を追悼し、再び無謀な戦争を起こさないことを誓う日である。敗戦国の日本は、戦後、サンフランシスコ講和条約で独立するまで米国など連合国の占領下に置かれた。ダグラス・マッカーサー(Douglas McArthur、1880~1964)は、1945年9月から約5年半、占領軍最高司令官として日本に君臨した人間である。

占領下の日本では、マッカーサーは誰よりも偉かった。彼の発言・決定は絶対で、昭和天皇でさえ、彼の言葉には反駁はできなかった(まかり間違えば、戦犯として戦争責任を問われるかもしれなかった微妙な立場だった)。

マッカーサーは1951年4月16日、トルーマン大統領から解任され、日本を離れた(朝鮮戦争時に再び原爆を使用しようとして大統領の逆鱗に触れたのが主な理由だという)。

54年生まれの私は、直接マッカーサーを知らない。占領軍の置き土産でもあった脱脂粉乳が、唯一、マッカーサーのイメージに重なる。小学校低学年の給食で出された脱脂粉乳は、65歳以上の人間なら、私も含め忘れられない「まずい味」だろう。60年代前半までは、街では物乞いする傷痍軍人の姿が普通に見られた。

マッカーサーは着任当初、横浜のホテル・ニューグランドを常宿とした。この切り絵は、マッカーサーと彼がホテルで愛飲していたマティーニを描く。当時ジンはあったが、物資不足でベルモットを入手できなかった。最高司令官のために、ホテル側が機転を利かし、代わりにシェリーを使ったマティーニだった(読売新聞神奈川版での連載「ヨコハマ・バー物語」初回=2012年3月1日付=の挿絵として使われた)。

日本は独立したが、今なお、日本の航空管制は事実上米軍に握られ、全国各地(とくに沖縄)に数多く、治外法権の米軍基地が存在し、「地位協定」もドイツのようには改定されず、不公平なままだ。敗戦国になることは、苦しみをこれだけ後世にひきずる。資源を持たぬ日本は「絶対に戦争をしない国」にならねば、同じ愚を繰り返すことになる。

(マッカーサーについては、半藤一利氏の連載「歴史探偵かんじん帳」(1995年)でも一徹氏は切り絵にしています。下に紹介しておきます)。

(23)プロレスラーたち(ジャイアント馬場、アントニオ猪木、山本小鉄) 1990年代前半

※子どもの頃、日本テレビ系の金曜夜8時から放映されるプロレスリング中継(末尾【注】ご参照)が好きだった。番組では通常3試合(30分~60分1本勝負)が開催されたが、毎回、トータルで1時間弱の番組枠に必ず収まるのがいつも不思議でならなかった(後に、それは「大人の事情」だということを知った)。

意外かもしれないが、一徹氏もプロレスラーが好きだった。とくにジャイアント馬場さんのファンだったらしく、実家に残された遺品の中に本物の馬場さんを撮った生写真(モノクロ)も残っていた。これは昭和の人気レスラー3人を描いた作品。あるエッセイの挿絵に使われた。

馬場さん、アントニオ猪木さん、そして、もう一人は(最初は誰かと思ったが)山本小鉄さん。馬場さん、小鉄さんは今や天上の人。猪木さんはベッドで闘病中だ。プロレスリングも今や様々な団体が乱立している。あぁ、昭和は遠くなりにけり。

【注】 日テレ系でのプロレス中継は1958年からスタート。当初は米国のバラエティ番組「ディズニーランド」との隔週での放映だったが、力道山人気で高い視聴率をあげるようになり、1968年2月からはプロレス中継が毎週放映されるようになった。番組のスポンサーは三菱電機。試合前にはいつも、当時まだ珍しかった電気掃除機が登場し、リングアナウンサーが「ただいま三菱電機の風神がリングを掃除しております!」とアピールするのが恒例だった。

(24)歌舞伎役者(女形・六代目市川歌右衛門) 1990年代後半~2000年代前半?

※一徹氏は、歌舞伎役者も何度か切り絵にしているが、これは珍しい女形の作品。原画には説明が添えられていなかった。この役者は誰なんだろうか?としばし悩んだが、親切なFacebook上の友人の皆さんのおかげで、おそらくは「戦後最高峰の女形」とも称された六代目・中村歌右衛門さん(1917~2001)ではないかと判明した(七代目・中村芝翫さん、または現・坂東玉三郎さんではという声もあったが…9割方、歌右衛門さんだろう)。

そしてこの衣装(扮装)は、歌右衛門さんの当たり役でもあった「京鹿子娘道成寺」の白拍子花子の姿に限りなく似ている。ただ、残念ながら、一徹氏がなぜこの切り絵を制作したのかは、よく分からない。理由もなく作るはずはないので、どこかの出版社の雑誌に依頼されたのではと想像するが、もし何か耳寄りな情報をお持ちの方はご教示願いたい。

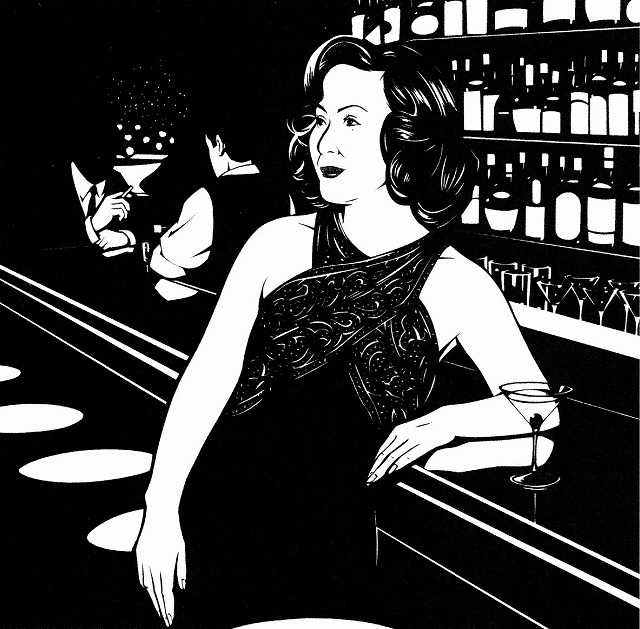

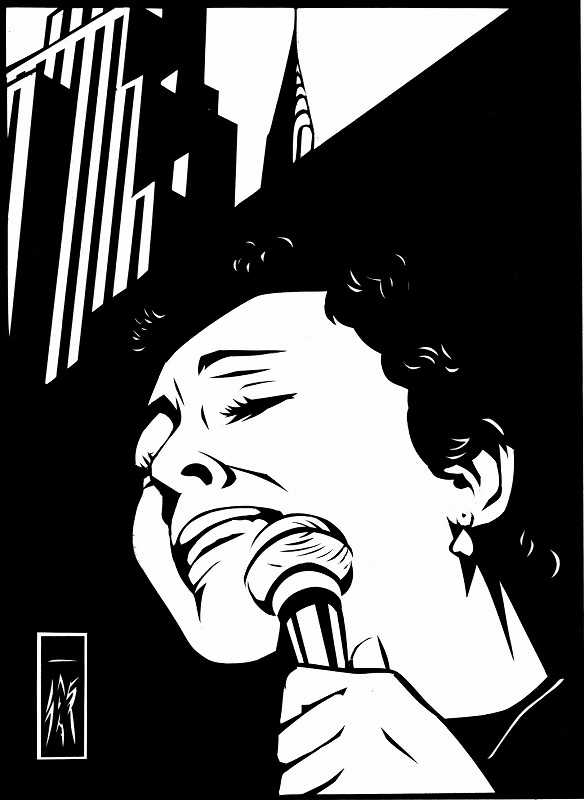

(25)カーメン・マクレエ(Carmen McRae) 1995年

※故・伊藤精介氏の連載エッセイ「今宵どこかのBARで」(95~97年、集英社刊「スーパージャンプ」誌上)の第21回「As Time Goes By」のために制作された挿絵。

カーメン・マクレエ(Carmen McRae 1922~94)は、1950年代から80年代にかけて活躍した米国の女性ジャズ・ピアニスト&シンガー。目黒のジャズ・バーを訪れた伊藤氏が、「良質な蒸留酒を飲むときには、どんなジャズ・ヴォーカルが似つかわしいか」というテーマでマスターと話し合う。その時、店でかかっていた曲がマクレエの「As Time…」だった。

音楽にはあまり詳しくはなかった一徹氏だったが、バー空間で聴くジャズは好きだった。ただし、バーで一番好きなBGMは「グラスの中で氷が触れ合ったり、シェイカーを振ったりする時の音かな」とも語っていた。

(26)オノレ・ド・バルザック(Honore de Balzac) 2002年

※漫画原作者・城アラキ氏の連載エッセイ「男を磨く男のコラム:男包丁」(2002~03年、週刊「漫画ゴラク」=日本文芸社刊=誌上)の第23回「牡蠣三昧」のために制作された挿絵。「秋と言えばテーマは牡蠣」という書き出しで始まり、グルメで酒呑みの城さんが牡蠣をめぐる話題(剥き方、選び方、料理法、合うお酒など)をあれこれと綴る。「夏の岩牡蠣が一番好き」という筆者は、結論として「牡蠣はあらゆる酒を旨くする」と宣(のたま)う。私もまったく異論はない。

絵の中にある言葉「Rの幸せ」とは、言うまでもなく、英語で「(綴りに)Rの付く月は牡蠣が旨い」言われることから。ちなみに、絵に描かれた人物は、エッセイの中にも登場する牡蠣好きで有名だったというフランスの作家バルザック( Honore de Balzac 1799~1850)。

(27)アイ・ジョージ 2008年

※この絵を見て誰かすぐに分かる人は、おそらく50歳代後半以上の方だろう。この連載で過去4回(ちあきなおみ<第31回>、青江三奈<103回>、松尾和子<131回>、フランク永井<197回>)紹介した、ビクターレコードのベスト盤企画CD用につくられた作品。

歌手アイ・ジョージ(本名は石松譲治。1933年~)。香港生まれ。父親が日本人(石油会社の役員)で母親がスペイン系のフィリピン人だった。父親が出征したため10歳で日本へ渡るが、身を寄せていた父方の祖母が空襲で亡くなったため、事実上孤児となり、長野県の果樹園に引き取られた。

終戦後、復員した父もまもなく他界したため、ジョージはそれからしばらく、パン屋、運送屋、ボクシング選手などさまざま職業を転々としたという。1953年、流しの歌手としてナイトクラブや米軍キャンプで歌っていた頃、仲間に勧められてテイチクレコードの歌手採用試験を受けて合格。黒田春夫という芸名でデビューした。

しかし、歌謡曲歌手として売りたいレコード会社の戦略とジャズ歌手として生きていきたい本人の主張が嚙み合わず、テイチクを退社。1959年、当時、大阪最大のナイトクラブ「クラブ・アロー」に、外国人歌手の代理としてステージに立ったところ人気を得て、専属歌手となる。その頃、俳優の森繁久彌に見出だされ、森繁劇団の公演に「流しの歌手役」でも出演していた。

1959年12月、アイ・ジョージとしてデビュー。再びテイチクとレコード契約を結んだ、NHKの紅白歌合戦には1960年から1971年まで12回連続出場した。レパートリーはラテン系の外国曲が中心だったが、1961年には自作曲「硝子のジョニー」が大ヒットした。他に代表曲は「赤いグラス」(1965年、志摩ちなみとのデュエット)、「別れのバラード」など。

1980年代以降は目立った歌手活動はしておらず、2000年代以降に、自らの事業に絡む金銭トラブルの話題が週刊誌などに取り上げられたくらいで、芸能界からは事実上姿を消している。

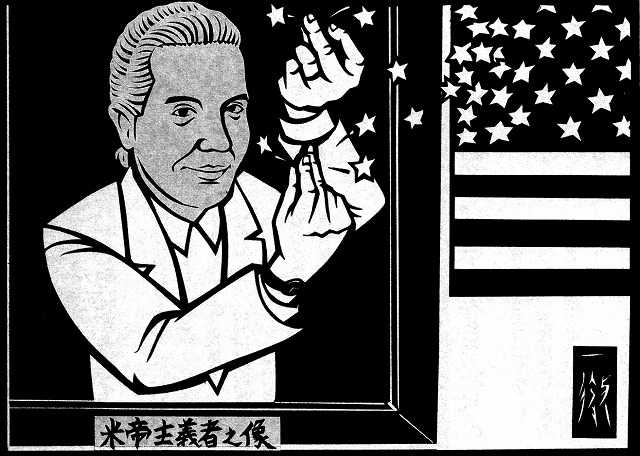

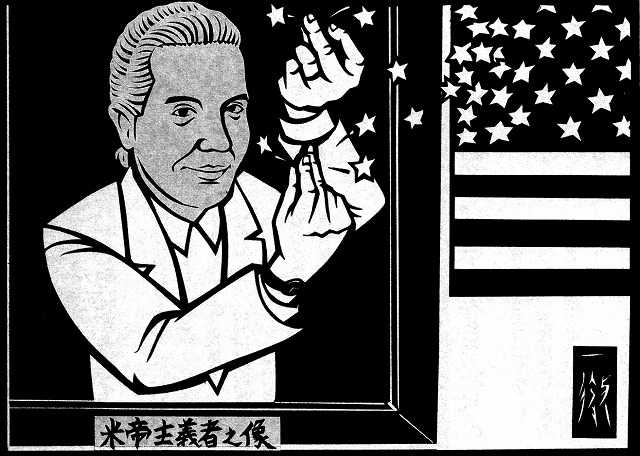

(28)「ニュース場外乱闘」のための挿絵(デイヴ・スペクター氏) 1994年

※スポーツライター李春成氏による連載エッセイ「ニュース場外乱闘」(扶桑社刊・週刊SPA誌上)の第26回のための挿絵として制作された。この回は、かのデイヴ・スペクター氏のSPA誌上での発言に対して、李氏が全面的に反論する内容。

スペクター氏曰く「サッカーは見てて面白いスポーツじゃない。第三世界、発展途上国のイメージが強いスポーツ。9割以上の米国人はペレ以外のサッカー選手の名前を知らない」等々。李氏は「アメリカ中心の考え方でモノを言うのはおかしい。(メジャーの)ワールド・シリーズって言っても全然ワールドじゃない」と批判する。という訳で、一徹氏が描くスペクター氏の絵も、エッセイで李氏が使った「米帝主義者」という過激な言葉まで添えられている。

まぁ、これは今から27年前の1994年のやりとり。その後、日韓W杯も開催された。日本選手の海外有名チームでの活躍も目覚ましい。サッカーは今や、米国を含めた世界中で幅広い世代から人気を得ている。さすがのスペクター氏も現在は、国際スポーツとしてのサッカーの地位や存在感は認めているんではないだろかねぇ…。

それにしても、30年以上も日本のメディア界で、日本語も駆使しながら活躍し続けるスペクター氏って、改めて凄い人だなぁと思う。個人的には、あのダジャレも含めて嫌いではない。

(29)タイガージェット・シン 1990年前半

※何の媒体で使われたのかは不明な作品だが、描かれているのはプロレスラーのタイガージェット・シン(1944~)=左(襲われている右側の人は誰なんだろう?)。

タイガージェット・シンと言えば、一時代を画したインド出身の悪役レスラー。トレードマークは”凶器”として使ったサーベル。たびたび来日し、アントニオ猪木、ジャイアント馬場らと名勝負を繰り広げた。現在は引退し、カナダに在住とのこと(一徹氏は意外かもしれないが、プロレスをネタにした切り絵作品を多く手がけていて、結構好きだったのかもしれない)。

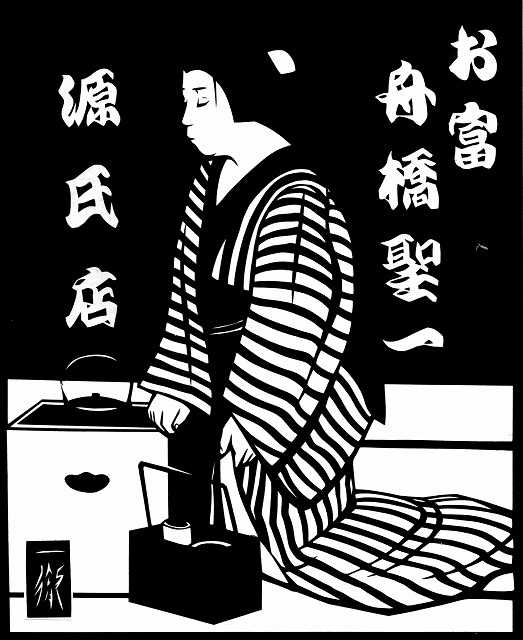

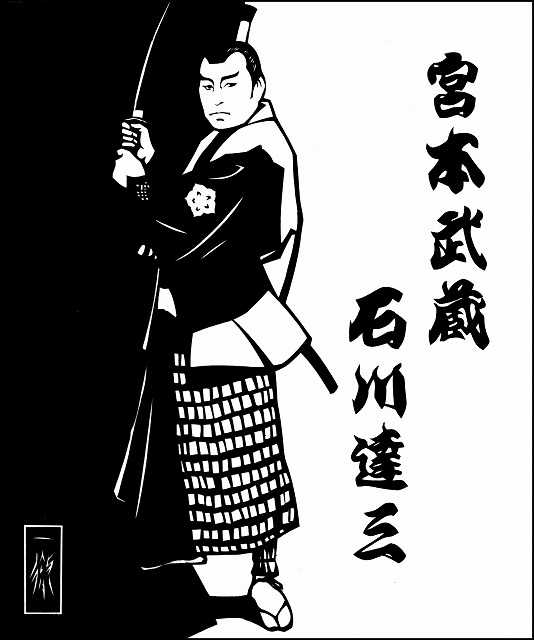

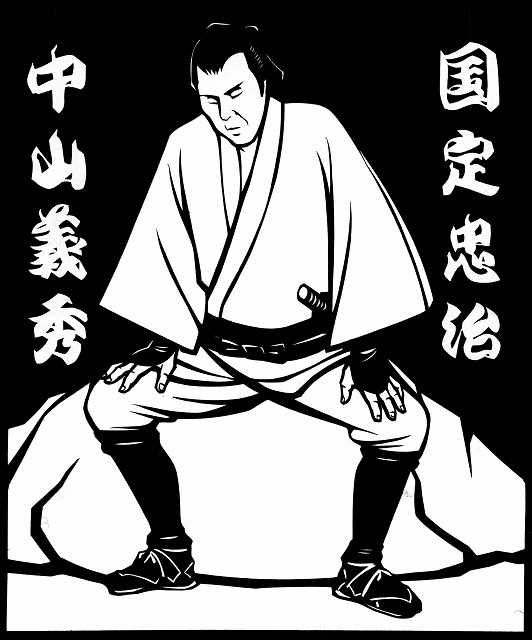

(30)「文士劇」での4氏 1994年

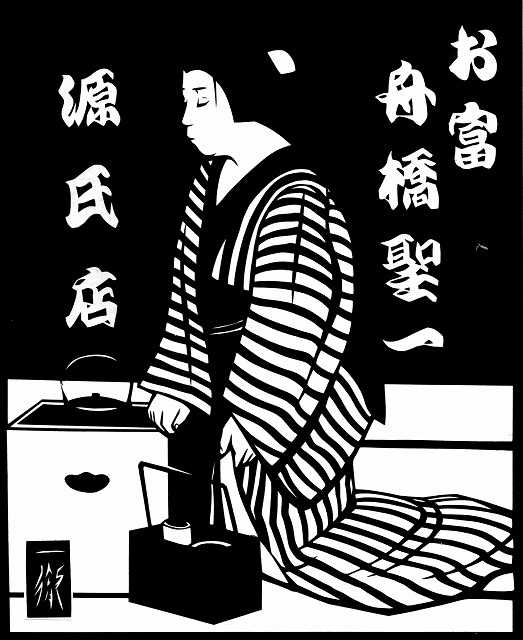

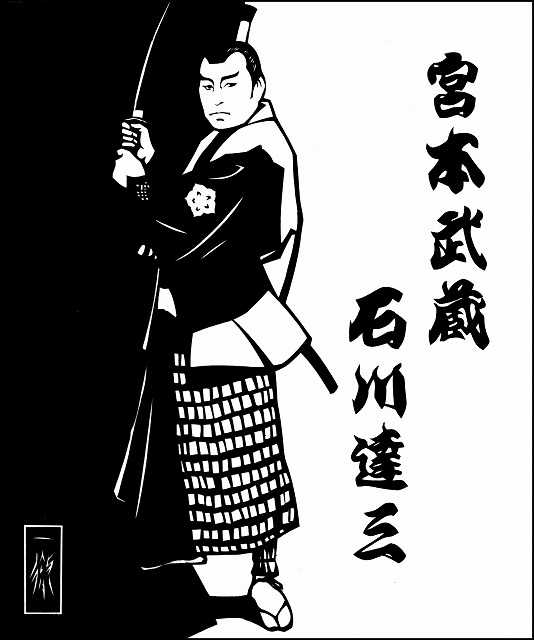

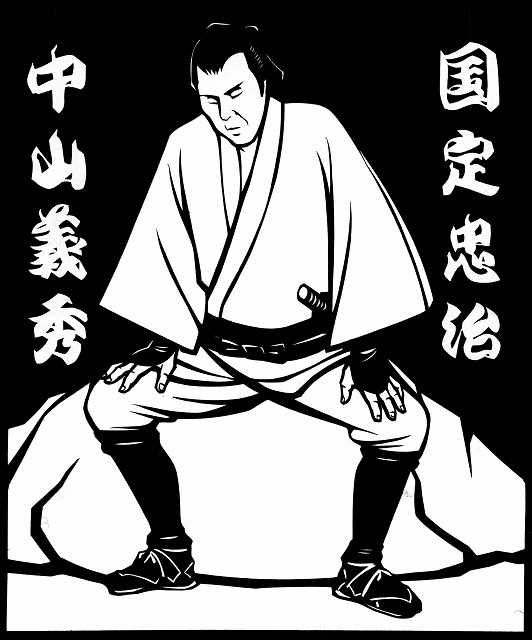

※作家・半藤一利氏(故人)による毎日新聞日曜版での連載エッセイ「歴史探偵かんじん帳」(1994年~95年)の挿絵のために制作された4枚。昨今はほとんど開催されることがないようだが、かつては出版社(文藝春秋)が音頭をとって、作家たち自身が出演する「文士劇」というものが、ほぼ毎年上演されていた。この94年時、一徹氏が描いたのは舟橋聖一、石川達三、中山義秀、石原慎太郎の4氏。石原氏以外の3氏はすでに鬼籍に入り、今では「文士」という呼び名もほとんど聞かれなくなった。

(31)カズ(三浦知良) 1994年

※言わずとしれたプロサッカー選手・カズこと、三浦知良(1967~)である。スポーツライター李春成氏による連載エッセイ「ニュース場外乱闘」(1993~94年、隔週刊「SPA」=扶桑社刊=誌上)の第32回(94年11月)のための挿絵として制作された。

カズは54歳の今も現役(現在は、JFLの鈴鹿ポイントゲッターズ所属)。94年当時、27歳のカズはJリーグから飛び出して、イタリアのセリエA「ジェノア」でプレーしていた。今でこそ海外の一流クラブで沢山の日本人選手が活躍しているが、その先駆者でもあった。それにしても、54歳の今も、現役であり続けるカズには(好きな選手という訳でもないのだが)ほんと敬服してしまう。ぜひ、還暦まで現役で頑張ってほしいぞ。

なお、実際に誌面で使用された作品は上の絵。下が「一人のカズ」を描いた元絵。誌面の作品はおそらく元絵をもとに加工されたのであろう。

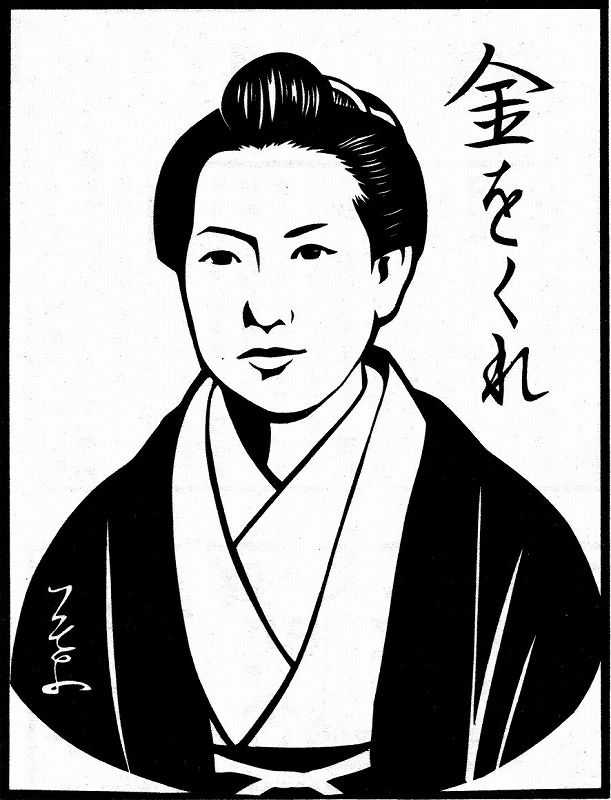

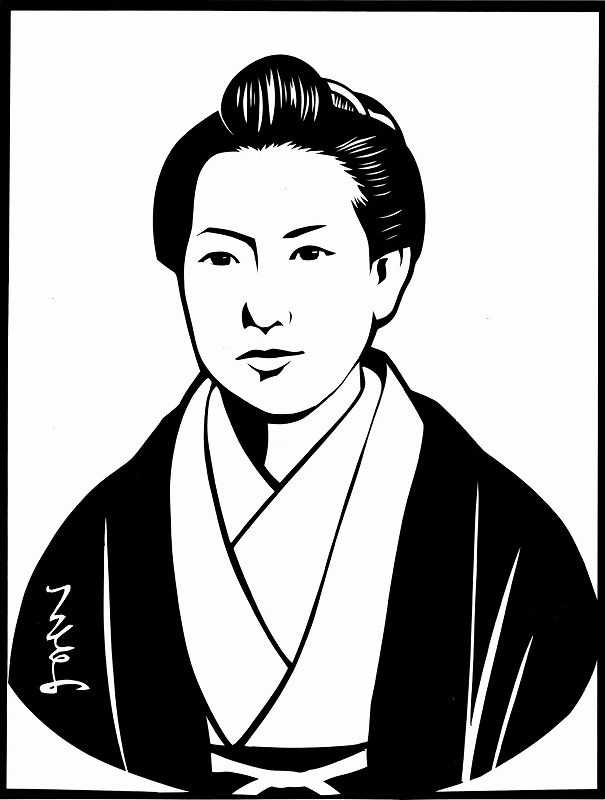

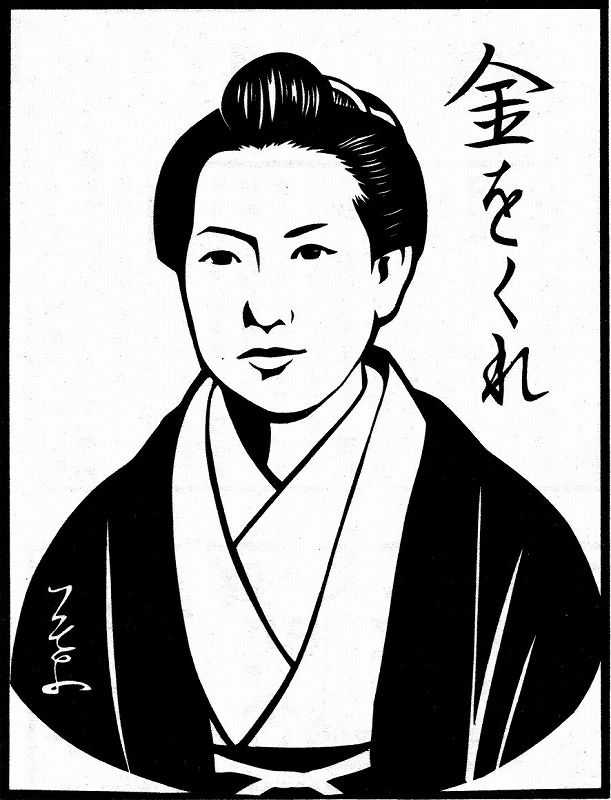

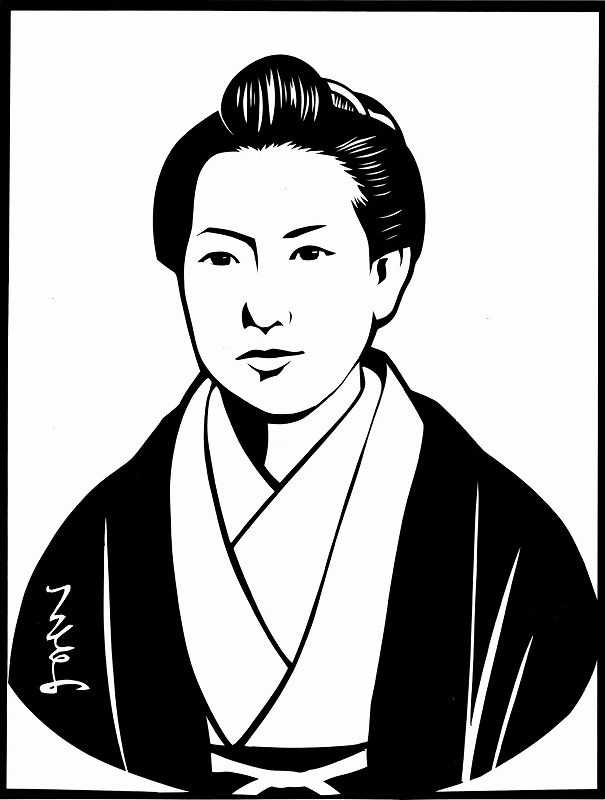

(32)樋口一葉 2003年

※漫画原作者・城アラキ氏の連載エッセイ「男を磨く男のコラム:男包丁」(2002~03年、週刊「漫画ゴラク」=日本文芸社刊=誌上)の第118回「樋口一葉の怨念」のために制作された挿絵。

樋口一葉(ひぐち いちよう、1872~1896)は、言うまでもなく、日本初の女性職業作家である。東京生まれ。一葉は筆名で本名は奈津。生活に苦しみながら、『たけくらべ』『にごりえ』『十三夜』といった秀作をわずか1年半ほどの間に発表。文壇から絶賛されたが、24歳6ヶ月の若さで肺結核のため夭逝した。「一葉」との筆名は、当時困窮していた事を、一枚の葦の葉の舟に乗って中国へ渡った後、手足を失った(お足が無い)達磨の逸話に引っ掛けたものという。

この肖像画には、「金をくれ」という不思議なメッセージが添えられている。2003年11月、5千円札と千円札の肖像画のデザインが、それぞれ樋口一葉と野口英世に変更された。筆者の城氏はまず冒頭で「この人選には驚いた」と書く。

「一葉は、生涯貧乏で、夭逝。お金には死ぬまで苦労した。一方、野口はお金にルーズで、出世主義。どちらもお札の顔になるのがふさわしいかどうか、疑問が残る」と。

城氏はさらに綴る。「国家が莫大な借金を持っている日本。政府はいずれ『預金封鎖』宣言を目論み、家に眠っている国民のカネを表に出させるつもりではないのか、そして市場に流通した国民のヘソクリやアングラマネーが景気浮揚につながると、政府は踏んでいるはずだ」と。

もちろん、そんな「宣言」は出なかった。そして20年経っても、国家の借金は今も変わらないどころか、コロナ禍でさらに増え続けている。この2003年の原稿では、「もっと貧しくなれ日本!と、一葉の怨念が言っている」と筆者は締めくくったが、さてこの先、日本の財政は一体どうなるのかなぁ…(そう言えば、お札のデザインも近々また変わるなぁ)

ちなみに、一徹氏は「メッセージ」抜きの一葉の肖像画も残している(下の画像ご参照)。

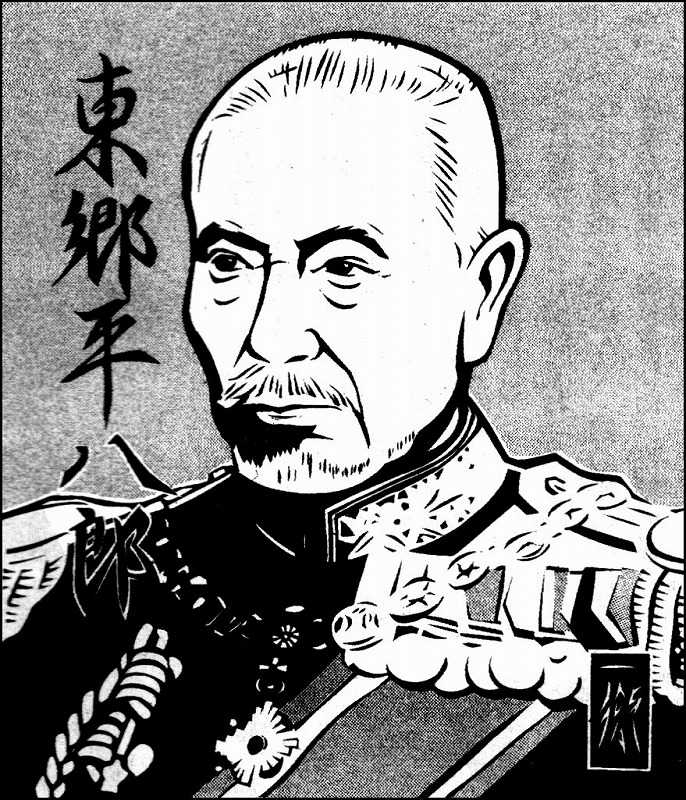

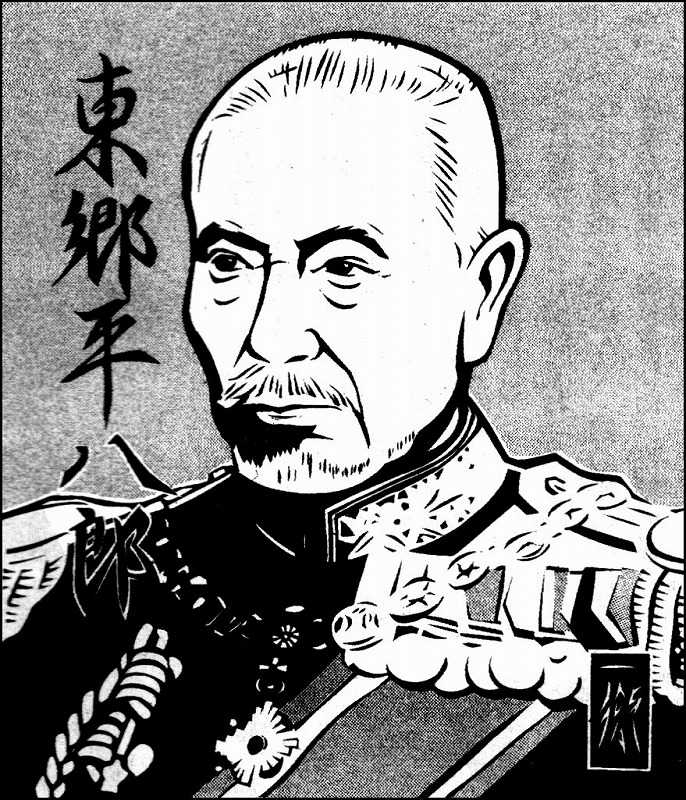

(33)東郷平八郎 1995年

※半藤一利氏(故人)の連載エッセイ「歴史探偵かんじん帳」(1994~95年、毎日新聞日曜版掲載)の挿絵として制作され、「五月の巻(4)」に添えられた作品。

今時の若い世代からは、東郷 平八郎(1848~1934)って誰?と言われそうだが、1905年(明治38年)の日本海海戦で、当時世界最強と言われたロシアのバルチック艦隊を破った、日本の連合艦隊の司令長官である。この大勝の結果、日本の国際的地位は「五大国」の一員と認められるまでになった。東郷は「東洋のネルソン」と国内外で称されるようになり、国葬に際しては欧米各国からも代表団が参列した。

しかし、その後の旧帝国海軍や陸軍の末路は皆さんの知る通り。リーダーが愚鈍で、非合理的思考の持ち主が多ければ、その組織はいずれ崩壊するのも歴史の教訓である。

この回、半藤氏は、日本海海戦の際、旗艦・三笠から発信された有名な電文「敵艦隊見ユトノ警報ニ接シ…」について取り上げている、この電文の最後は「天気晴朗ナレド波高シ」という言葉で終わっているが、いままさに戦わんとしている時に、なぜそんなのんびりとした一文が追記されたのか?

この最後の「天気晴朗ナレド…」は、その日中央気象台から発信された天気予報の電文にあった表現を、参謀の秋山真之が借用し、その場で書き加えたものという。それには、秋山の隠された意図が働いていた。半藤氏によれば、天気は快方に向かっているが「波が高いので、(当時海軍が得意とした)機雷戦法は使えないぞ」ということを艦隊内に伝えるものだったという。

しかし結果的に、別の作戦が功を奏し、バルチック艦隊は撃破されたのだから、得てして歴史とはそんなものかもしれないと半藤氏は締めくくっている。

(34)ディック・ミネ 2008年

※この連載で過去5回(ちあきなおみ<第31回>、青江三奈<103回>、松尾和子<131回>、フランク永井<197回>、アイ・ジョージ<347回>)紹介した、ビクターレコードのベスト盤企画CD用につくられた作品。

ディック・ミネ(1908~1991)は、徳島市出身のジャズ・ブルース・流行歌歌手、ギタリスト、俳優、タレント。訳詞家・編曲家。本名は三根徳一(みね・とくいち)。創成期のテイチクレコードの立役者で、ジャズ・シンガーとして数多くの名演を残し、多くのヒット曲を飛ばした。

立教大学在学中からジャズに傾倒。ダンスホールのバンドの一員となり、アルバイトで歌も歌い始めた。大学卒業後の1934年、バンドの歌手兼ドラマーとして活動していた頃、淡谷のり子に見出され、レコード歌手の道を歩むことになった。同年創立されたテイチクレコードで「ロマンチック」でデビュー。「ダイナ」では、自ら訳詞と編曲、演奏を担当。カップリング曲の「黒い瞳」とともに大ヒット曲となった。

その後、いわゆる流行歌のジャンルにも進出したが、従来の純日本調の歌とは一線を画す曲調を得意とした。戦前のヒット曲には「二人は若い」「人生の並木路」「林檎の樹の下で」などがある。戦後も、ジャズの復活とともに流行歌の世界でも活躍を再開し、「夜霧のブルース」「長崎エレジー」「火の接吻」などのヒット曲を生み出した。映画俳優としても活躍し、主に日活作品やミュージカル映画に数多く出演した。1991年6月10日、急性心不全のため死去。

※絵の制作時期については正確に分からないものも多く、一部は「推定」であることをお含みおきください。

★過去の総集編ページをご覧になりたい方は、 こちらへ。

【Office Ittetsuからのお願い】成田一徹が残したバー以外のジャンルの切り絵について、近い将来「作品集」の刊行を計画しております。もしこの企画に乗ってくださる出版社がございましたら、arkwez@gmail.com までご連絡ください。

・こちらもクリックして見てねー! → 【人気ブログランキング】

連載【ITTETSU Gallery:もう一つの成田一徹】で登場した歴史上の人物や著名人、有名人の皆さんをまとめて紹介いたします。

※故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします (著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。

(1)竹鶴政孝&リタ夫妻 (2007年頃)

※竹鶴政孝(1894~1979)はニッカ・ウヰスキーの創業者、政孝と結婚し、スコットランドから一緒に来日したリタ(1896~1961)はその妻である。政孝はスコットランドでのウイスキー造りを修業して帰国後、壽屋(後のサントリー社)の初代山崎工場長などを経て、1934年、ニッカウヰスキーの前身である大日本果汁株式会社を創業した。二人の生涯は、NHKの朝の連続ドラマ「マッサン」(2014年9月~15年3月)で幅広く知られるようになり、その後のジャパニーズウイスキー・ブームの原動力ともなった。

(2)ハンフリー・ボガート&イングリッド・バーグマン (2000年頃?)

※言うまでもなく、名画「カサブランカ(Casablanca)」(1942年公開)での有名な別れのシーン。演じているのは、もちろんハンフリー・ボガート(Humphrey Bogart 1899~1957)とイングリッド・バーグマン(Ingrid Bergman 1915~1982)である。

(3)ちあき なおみ (2008年)

(※ビクターレコードからの依頼でCD<ベスト盤>カバージャケットのために制作)

※ちあきなおみ(1947年9月17日~)は1969年、21歳の時「雨に濡れた慕情」で歌手デビュー。代表曲は、1972年の日本レコード大賞に輝いた「喝采」や「四つのお願い」「紅とんぼ」「X+Y=LOVE」「夜間飛行」「黄昏のビギン」など数多い。

私生活では1978年、俳優の宍戸錠の実弟で俳優の郷鍈治と結婚したが、92年9月に郷が病死。その後、「引退」までは明言しなかったものの、それを最後に歌手業を含めたすべての芸能活動を停止し公の場には姿を現さず、マスメディアの取材等にも一切応じないようになり、現在に至っている。

(4)北大路 魯山人 (1990年)

※北大路魯山人(1883~1959)は、日本の芸術家。篆刻家・画家・陶芸家・書道家・漆芸家・料理家・美食家などの様々な顔を持っていた多才な人だった。この絵は、極めて珍しい一徹氏の油絵。この年、西舘好子氏主宰の劇団みなと座による旗揚げ公演「幻ろさんじん」に際し、一徹氏は親交のあった西舘氏から「パンフレットや宣伝チラシに使うための魯山人の肖像画」を依頼された。この迫力ある絵は、パンフレットの巻頭を飾った。公演は山城新伍、宍戸開、岩井半四郎らが出演、津川雅彦・演出という豪華な舞台だった。

(5)マリリン・モンロー 1999年

※Marilyn Monroe(本名Norma Jeane Baker)1926~1962 言わずと知れた、映画史に残る米国の女優の1人。代表作に「お熱いのがお好き(Some Like It Hot)」「七年目の浮気(The Seven Year Itch)」など。薬物の過剰摂取で36歳という短い人生を閉じたが、その死を巡っては今なお謎が多い。

(6)オードリーに捧ぐ 2012年

※一徹氏の「遺作」と言える作品は、何点かある。帝国ホテル(大阪)のオールドインペリアル・バー、富山のBar白馬館、連載「新・神戸の残り香」「技を切り出す」の最後に手掛けた回の作品…。そして、亡くなる直前、神戸のあるジュエリー会社のパンフレット用に依頼されたこの作品もその一つ。

映画「ティファニーで朝食を」での有名なオードリー・ヘップバーンのポーズ、そしてとカクテル(マンハッタン)とバラというモチーフ(制作意図は何だったのか、聞いておくべきだった…)。残念ながら、一徹氏は完成したパンフを見ることなく、天上の人となった。

(7)ドリス・デイ(Doris Day) 2002年

※2000年代の前半、一徹氏は「MEMO 男の部屋」と言う月刊誌で「男と酒の風景」というバーの切り絵とエッセイの連載を持っていた。これはそのうちの1回、バー・フラミンゴ(東京・西浅草)が登場した回=2003年1月号=に添えられた小作品。店で流れていたドリス・デイのレコードジャケット「Day In Hollywood」を描いた。

ドリス・デイ(1922~2019)は米国の女優、歌手。主に1950~60年代、多くの映画に出演したが、ヒッチコック監督の「知りすぎていた男(The Man Who Knew Too Much)」=1956年=に出演した際、劇中で歌った「ケセラセラ」はアカデミー歌曲賞を受賞した。

(8)パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)

1990年代後半

(8)パブロ・ピカソ(Pablo Picasso)

1990年代後半

※1881~1973 言わずと知れた、20世紀では最も著名なスペインの画家。生涯に約15万点もの油絵、素描、版画、彫刻、陶器などを制作し、「歴史上、最も多作な美術家」とギネスブックにも認定されているという。

(9)青江 三奈

2008年

(9)青江 三奈

2008年

(※ビクターレコードからの依頼でCD<ベスト盤>カバー・ジャケットのために制作)

※1941年生まれ。1966年、「恍惚のブルース」でデビュー。ハスキー・ヴォイスで知られた歌手。代表曲には「伊勢佐木町ブルース」「池袋の夜」など。2000年7月2日、膵臓癌のため59歳で死去。演歌・歌謡曲の歌手というイメージが強いが、ジャズも巧みに歌う一面も。ニューヨークのライブハウスでの公演を収録したアルバム「Passion Mina in New York」(1995年)は、高く評価されている。

(10)経済学者たちの肖像のための習作 (未完?)1980年代前半 サインペン&ボールペン

※大学院修士課程で経済哲学を専攻したという異色の経歴を持つ一徹氏。経済哲学とはどういう学問かはよく分からないが、スケッチブックには、学ぶ対象となったのであろう学者たちの顔が描かれている。フリードリッヒ・リスト、ジョン・スチュアート・ミル、フリードリッヒ・エンゲルス(上段)、ヨーゼフ・アロス・シュンペーター、カール・マルクス(名前の表記はなし)、氏名不詳の1人(中段)、カール・メンガー、マックス・ウェーバー(名前の表記なし)、もう一人の氏名不詳の人(下段)。

(11)ウインストン・チャーチル 2001年

※2001年から2002年にかけて、一徹氏は集英社発行の漫画雑誌「スーパー・ジャンプ」で、前代未聞の切り絵漫画「The Cigar Story 葉巻をめぐる偉人伝」を連載した。タッグを組んだのは、大ヒット漫画「ソムリエ」「バーテンダー」などの原作者として知られる城アラキ氏だった。この葉巻を手にしたチャーチル(Winston Churchill<1874~1965>英国の元首相)の肖像は、その連載第1回で使われた。

雑誌は隔週刊だったが、それでも、原作のストーリーに合わせて2週間で16ページ分の切り絵を制作するというのは、かなり過酷な作業(通常はA4サイズくらいの切り絵で制作には、どんなに早くでも1~2日かかる)。この連載の原画サイズは、1ページが約B4サイズくらいの大きさ。コマ割りもあるので、通常の原画の2~3倍の時間と手間がかかる。なので、とにかく睡眠時間を削ってひたすら机に向かうしかなかった。睡眠不足を嘆いていた一徹氏だったが、希代の原作者とのコラボを喜び、絶対に成功させるという意気込み通り、全10話を完成させた。連載は後日、集英社から単行本にもなり、短期間で完売した。

(12)谷崎潤一郎 1980年代前半 コンテとクレヨン

※戦前・戦後を代表する作家(1886~1965)。明治末期から第二次世界大戦後の昭和中期まで、終生旺盛な執筆活動を続け、端麗な文体で今もなお国際的に高い評価を得ている。代表作に「痴人の愛」「春琴抄」「細雪」など。

(13)松尾 和子 2002年

※「ムード歌謡の女王」と言われた歌手(1935~1992)。この連載の31回目(ちあきなおみ)、103回(青江三奈)と同様、ビクター・レコードがこの年発売したリマスター・ベスト盤CDジャケットの表紙のために制作された。2枚あるのは松尾に関してはVol1とVol2の2枚リリースされたため。

戦後、進駐軍のキャンプで歌い始め、1959年にレコード・デビュー。1960年に出した「誰よりも君を愛す」(マヒナスターズとの共演)は大ヒットして、この年の日本レコード大賞に輝いた。他に代表曲は「東京ナイトクラブ」(1959年)「お座敷小唄」(1964年=250万枚と当時最多ヒット記録を樹立)など。

私生活では離婚後、長男が覚せい剤取締法違反で逮捕され、本人も自殺未遂事件を起こすなど晩年は不幸なトラブルが相次いだ。92年9月、自宅の階段で転落して頭を強打したことが原因で、57歳の若さで急逝した。

(14)松本清張 1990年代前半

※言わずとしれた、戦後日本を代表する作家の一人(1909~1992)。とくに推理小説の分野では、膨大な数の名作を送り出した。代表作の一つ「点と線」は今なお日本の推理小説史上、最高傑作の一つとも言われている。

この作品(切り絵)は、何にために何の媒体のために制作したかは不明だが、一徹氏の作風・スタイルから見て、冒頭のような時期の作品と思われる。下から見上げた顔の表情、そして中空の何かに万年筆で「清張」と署名するような姿。考えられないような大胆な構図には、ただ驚嘆するしかない。

(15)アルフレッド・ヒッチコック(Alfred Hitchcock) 1990年代半ば

※言わずとしれた、20世紀最高のサスペンス&ミステリー映画の監督(1899~1980)。この切り絵は、何の媒体のために制作したのか不明だが、おそらくは「ミステリー・マガジン」からの依頼と思われる。図柄は、ヒッチコックの有名なポーズ(表情)だが、割れたガラス窓越しに描いたのは、一徹氏のオリジナルな発想だろう。

英国生まれのヒッチコックは、当初英国内で映画を制作したが、1939年以降は米国に拠点を移した。代表作は「ダイヤルMを廻せ」「裏窓」「レベッカ:」「めまい」「鳥」「北北西に進路を取れ」「サイコ」など本当に数多い。どれを代表作と言っていいのか迷うほど。米アカデミー賞には度々ノミネートされたが、受賞したのは1940年の作品賞(「レベッカ」)の一度だけだった。

(16)アーネスト・ヘミングウェイ(Ernest Hemingway) 2005年頃

※白い紙は一切使わず制作した異色の作品。20世紀を代表する米国の小説家(1899~1961)。シカゴに生まれ、高校卒業後の1917年、地方紙の見習い記者となるも退職。翌年、赤十字の一員として第一次世界大戦における北イタリア戦線に赴くが、瀕死の重傷を負った。戦後の20年代はカナダ紙の特派員としてパリに渡り、そこで小説を書き始めた。

行動派の作家で、1930年代にはスペインの人民戦線政府側として内戦に積極的に関わり、その経験を元にして『誰がために鐘は鳴る』『武器よさらば』などを著した。

1954年にはノーベル文学賞を受賞。他に代表作は『日はまた昇る』『老人の海』など。晩年は、躁うつなど精神的な病気に悩まされ執筆活動も滞りがちになり、1961年7月2日の早朝、散弾銃による自殺を遂げた。

ヘミングウェイはその生涯で、パリのほかフロリダ、キューバなど世界中の様々な場所で居を構えた。なかでも、キューバでは人生の3分の1を過ごした。ハバナで常連客として通ったバーでは、フローズン・ダイキリやモヒートを愛飲したことでも知られ、前者は「パパ・ダイキリ」「ヘミングウェイ・スペシャル」との異名で、今も愛されるカクテルになっている。

(17)フランク永井 2002年

※この連載で紹介したちあきなおみ、青江三奈、松尾和子と同様、ビクターレコードからの依頼でベスト盤CDのカバージャケット用として制作された。

フランク永井(1932~2008)は魅力的な低音を生かして、ムード歌謡の歌手として活躍した。1951年(昭和26年)頃から、進駐軍のクラブ歌手として活動を始め、1955年にビクターと契約。「恋人よ我に帰れ」でデビューした。

当初はジャズを中心に歌っていたが作曲家・吉田正と出会ったのを機に歌謡曲に転身、1957年に発表した「有楽町で逢いましょう」が空前のヒットを記録し、一躍トップスターとなった。

1961年に発売した「君恋し」は同年の第3回日本レコード大賞を受賞、人気を不動のものとした。他に代表曲は「夜霧に消えたチャコ」「霧子のタンゴ」や、松尾和子とデュエットした「東京ナイト・クラブ」など。

NHK紅白歌合戦の常連出場者としても知られ、1957年から1982年まで連続26回出場した。しかし、1985年10月21日(当時53歳)、自宅で首吊り自殺を図った。夫人による発見が早かったこともあり、辛うじて一命は取り止めたが、脳などに重い後遺症が残り、以後、歌手活動をすることはなかった。2008年10月27日、東京の自宅で肺炎のため死去。76歳だった。

(18)森鷗外 2001年

※言わずと知れた明治・大正期の文豪(1862<文久2年>~1922<大正11年>)である。本名は、林太郎。石見国津和野(現・島根県津和野町)出身。東京帝国大学医学部卒。陸軍省派遣留学生としてドイツで4年間医学を学んだ後、陸軍軍医(最後は軍医総監=中将に相当=まで昇任)を務めながら、小説、評論、翻訳と幅広い分野で執筆活動を続けた。代表作に小説「舞姫」「ヰタ・セクスアリス」「雁」「阿部一族」「高瀬舟」、訳詩編「於母影」、翻訳「即興詩人」(アンデルセンの小説)など。

この切り絵は、「ザ・シガー・ストーリー 葉巻をめぐる偉人伝」(城アラキ氏との共作。隔週刊の漫画雑誌「スーパー・ジャンプ」連載。2002年に集英社から単行本化)で、森鴎外を取り上げた回のために制作したもの。

(19)夏目 漱石 1994年~2001年

※夏目漱石(なつめ そうせき、1867~1916)は、言うまでもなく近代日本を代表する文豪。一徹氏にとっても、最も好きな作家だったようで、生涯にたびたび切り絵作品にしている。

本名は夏目金之助(なつめ きんのすけ)。東京・牛込生まれ。1893年(明治26年)、東京帝国大学英文科を卒業後、松山の中学校で英語教師、熊本の第五高等学校で教授をつとめたあと、1900年に、文部省の海外派遣留学生として、英国留学を命じられる。

約2年間の留学を終えた後、東京帝大講師として英文学を講じていた時、持病の神経衰弱の治療の一環として友人の高浜虚子から創作を勧められ、俳句雑誌「ホトトギス」誌上で、処女作になる『吾輩は猫である』の連載を始めた。その後、同誌上で『坊ちゃん』『野分』を執筆。好評を博したため、作家として生きていくことを決めた。

そして1907年、一切の教職を辞し、朝日新聞社に入社。本格的に職業作家としての道を歩み始める。同年6月、初めての作品『虞美人草』の連載を朝日新聞紙上で開始。その後も、『三四郎』『こころ』『それから』『門』『彼岸過迄』などの名作を次々と執筆した。途中には、何度か体調不良(神経衰弱や胃潰瘍)に見舞われたが、約8年間ほぼ絶え間なく、連載小説を手掛け、人気作家の地位を不動のものにした。1916年(大正5年)12月、『道草』の連載途中に体内出血を起こし、自宅で死去(享年49歳)。

1枚目は漫画雑誌「スーパージャンプ」での連載「The Cigar Story-ー葉巻をめぐる偉人伝」(2001年、城アラキ氏とのコラボ作品)のために制作したもの。2~3枚目もほぼ同時期の作品だが、結果的に連載には使用されなかった(3枚目の原画は現在、母校・大阪経済大学「成田一徹」ギャラリー所蔵)。4~5枚目は半藤一利氏の連載エッセイ「歴史探偵かんじん帳」(毎日新聞日曜版)の挿絵(1994年)として制作したもの。

(20)ハンフリー・ボカート 1990年代後半

※Humphrey Bogart(1899~1957)は1940~50年代を代表する米国の俳優。ニューヨーク生まれ。高校中退後、軍役についたが、3年で除隊。その後ブルックリンの劇場で舞台に立ちながら、俳優の道を志す。1930年代からギャング映画に出演し始め、40歳を過ぎて主演した「マルタの鷹」(1941年)や「カサブランカ」(1942年)などで地位を確立。後年は演技派としても活躍し、「アフリカの女王」(1951年)ではアカデミー主演男優賞を受賞した。

愛称は”ボギー”。「トレンチコートの襟を立て、紙巻きたばこをキザに咥えて吹かす」というスタイルは、トレードマークにもなった。酒豪としても知られ、愛飲酒はドランブイ(スコッチウイスキー・ベースの薬草系リキュール)だったという。私生活では生涯で4度結婚。4人目の妻、女優のローレン・バコールとの間には1男1女をもうけた。1957年1月14日、食道がんのため死去。

(21)ディラン・トーマス(Dylan Thomas) 1993年

※エッセイスト&作家・常盤新平さん(故人=1931~2013)のエッセイの挿絵として制作された作品。ディラン・トーマス(1914~1953)は、英ウェールズ出身の作家、詩人。この絵は、トーマスが愛したニューヨークの老舗パブ、「ホワイトホース・タバーン(The White Horse Tavern)」とを組み合わせて描いた。

トーマスは米国でのプロモーション旅行中の1953年11月4日、ホワイトホース・タバーンでの過度の飲酒の後に倒れ、5日後、当地の病院で死去した。39歳の若さだった。ちなみに、歌手ボブ・ディラン(芸名)の「ディラン」はこのトーマスの名前にちなんで付けたのは有名な話。

(22)ダグラス・マッカーサー(Douglas MaArthur) 2012年

※きょうは76回目の終戦記念日。先の大戦の犠牲者を追悼し、再び無謀な戦争を起こさないことを誓う日である。敗戦国の日本は、戦後、サンフランシスコ講和条約で独立するまで米国など連合国の占領下に置かれた。ダグラス・マッカーサー(Douglas McArthur、1880~1964)は、1945年9月から約5年半、占領軍最高司令官として日本に君臨した人間である。

占領下の日本では、マッカーサーは誰よりも偉かった。彼の発言・決定は絶対で、昭和天皇でさえ、彼の言葉には反駁はできなかった(まかり間違えば、戦犯として戦争責任を問われるかもしれなかった微妙な立場だった)。

マッカーサーは1951年4月16日、トルーマン大統領から解任され、日本を離れた(朝鮮戦争時に再び原爆を使用しようとして大統領の逆鱗に触れたのが主な理由だという)。

54年生まれの私は、直接マッカーサーを知らない。占領軍の置き土産でもあった脱脂粉乳が、唯一、マッカーサーのイメージに重なる。小学校低学年の給食で出された脱脂粉乳は、65歳以上の人間なら、私も含め忘れられない「まずい味」だろう。60年代前半までは、街では物乞いする傷痍軍人の姿が普通に見られた。

マッカーサーは着任当初、横浜のホテル・ニューグランドを常宿とした。この切り絵は、マッカーサーと彼がホテルで愛飲していたマティーニを描く。当時ジンはあったが、物資不足でベルモットを入手できなかった。最高司令官のために、ホテル側が機転を利かし、代わりにシェリーを使ったマティーニだった(読売新聞神奈川版での連載「ヨコハマ・バー物語」初回=2012年3月1日付=の挿絵として使われた)。

日本は独立したが、今なお、日本の航空管制は事実上米軍に握られ、全国各地(とくに沖縄)に数多く、治外法権の米軍基地が存在し、「地位協定」もドイツのようには改定されず、不公平なままだ。敗戦国になることは、苦しみをこれだけ後世にひきずる。資源を持たぬ日本は「絶対に戦争をしない国」にならねば、同じ愚を繰り返すことになる。

(マッカーサーについては、半藤一利氏の連載「歴史探偵かんじん帳」(1995年)でも一徹氏は切り絵にしています。下に紹介しておきます)。

(23)プロレスラーたち(ジャイアント馬場、アントニオ猪木、山本小鉄) 1990年代前半

※子どもの頃、日本テレビ系の金曜夜8時から放映されるプロレスリング中継(末尾【注】ご参照)が好きだった。番組では通常3試合(30分~60分1本勝負)が開催されたが、毎回、トータルで1時間弱の番組枠に必ず収まるのがいつも不思議でならなかった(後に、それは「大人の事情」だということを知った)。

意外かもしれないが、一徹氏もプロレスラーが好きだった。とくにジャイアント馬場さんのファンだったらしく、実家に残された遺品の中に本物の馬場さんを撮った生写真(モノクロ)も残っていた。これは昭和の人気レスラー3人を描いた作品。あるエッセイの挿絵に使われた。

馬場さん、アントニオ猪木さん、そして、もう一人は(最初は誰かと思ったが)山本小鉄さん。馬場さん、小鉄さんは今や天上の人。猪木さんはベッドで闘病中だ。プロレスリングも今や様々な団体が乱立している。あぁ、昭和は遠くなりにけり。

【注】 日テレ系でのプロレス中継は1958年からスタート。当初は米国のバラエティ番組「ディズニーランド」との隔週での放映だったが、力道山人気で高い視聴率をあげるようになり、1968年2月からはプロレス中継が毎週放映されるようになった。番組のスポンサーは三菱電機。試合前にはいつも、当時まだ珍しかった電気掃除機が登場し、リングアナウンサーが「ただいま三菱電機の風神がリングを掃除しております!」とアピールするのが恒例だった。

(24)歌舞伎役者(女形・六代目市川歌右衛門) 1990年代後半~2000年代前半?

※一徹氏は、歌舞伎役者も何度か切り絵にしているが、これは珍しい女形の作品。原画には説明が添えられていなかった。この役者は誰なんだろうか?としばし悩んだが、親切なFacebook上の友人の皆さんのおかげで、おそらくは「戦後最高峰の女形」とも称された六代目・中村歌右衛門さん(1917~2001)ではないかと判明した(七代目・中村芝翫さん、または現・坂東玉三郎さんではという声もあったが…9割方、歌右衛門さんだろう)。

そしてこの衣装(扮装)は、歌右衛門さんの当たり役でもあった「京鹿子娘道成寺」の白拍子花子の姿に限りなく似ている。ただ、残念ながら、一徹氏がなぜこの切り絵を制作したのかは、よく分からない。理由もなく作るはずはないので、どこかの出版社の雑誌に依頼されたのではと想像するが、もし何か耳寄りな情報をお持ちの方はご教示願いたい。

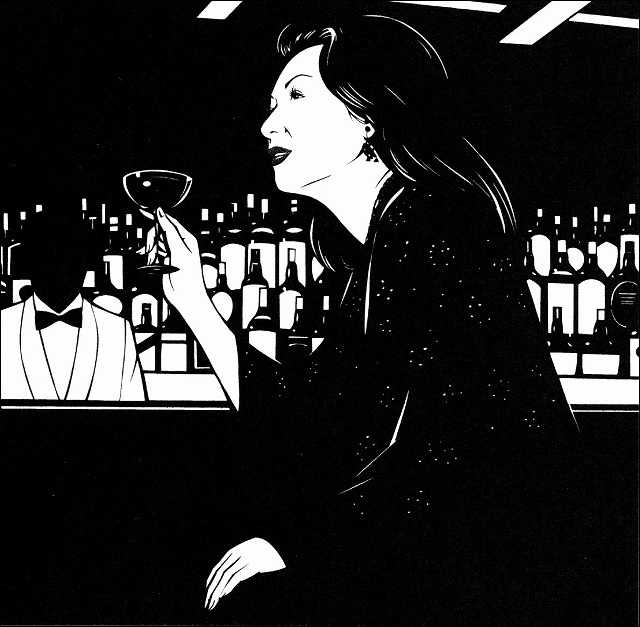

(25)カーメン・マクレエ(Carmen McRae) 1995年

※故・伊藤精介氏の連載エッセイ「今宵どこかのBARで」(95~97年、集英社刊「スーパージャンプ」誌上)の第21回「As Time Goes By」のために制作された挿絵。

カーメン・マクレエ(Carmen McRae 1922~94)は、1950年代から80年代にかけて活躍した米国の女性ジャズ・ピアニスト&シンガー。目黒のジャズ・バーを訪れた伊藤氏が、「良質な蒸留酒を飲むときには、どんなジャズ・ヴォーカルが似つかわしいか」というテーマでマスターと話し合う。その時、店でかかっていた曲がマクレエの「As Time…」だった。

音楽にはあまり詳しくはなかった一徹氏だったが、バー空間で聴くジャズは好きだった。ただし、バーで一番好きなBGMは「グラスの中で氷が触れ合ったり、シェイカーを振ったりする時の音かな」とも語っていた。

(26)オノレ・ド・バルザック(Honore de Balzac) 2002年

※漫画原作者・城アラキ氏の連載エッセイ「男を磨く男のコラム:男包丁」(2002~03年、週刊「漫画ゴラク」=日本文芸社刊=誌上)の第23回「牡蠣三昧」のために制作された挿絵。「秋と言えばテーマは牡蠣」という書き出しで始まり、グルメで酒呑みの城さんが牡蠣をめぐる話題(剥き方、選び方、料理法、合うお酒など)をあれこれと綴る。「夏の岩牡蠣が一番好き」という筆者は、結論として「牡蠣はあらゆる酒を旨くする」と宣(のたま)う。私もまったく異論はない。

絵の中にある言葉「Rの幸せ」とは、言うまでもなく、英語で「(綴りに)Rの付く月は牡蠣が旨い」言われることから。ちなみに、絵に描かれた人物は、エッセイの中にも登場する牡蠣好きで有名だったというフランスの作家バルザック( Honore de Balzac 1799~1850)。

(27)アイ・ジョージ 2008年

※この絵を見て誰かすぐに分かる人は、おそらく50歳代後半以上の方だろう。この連載で過去4回(ちあきなおみ<第31回>、青江三奈<103回>、松尾和子<131回>、フランク永井<197回>)紹介した、ビクターレコードのベスト盤企画CD用につくられた作品。

歌手アイ・ジョージ(本名は石松譲治。1933年~)。香港生まれ。父親が日本人(石油会社の役員)で母親がスペイン系のフィリピン人だった。父親が出征したため10歳で日本へ渡るが、身を寄せていた父方の祖母が空襲で亡くなったため、事実上孤児となり、長野県の果樹園に引き取られた。

終戦後、復員した父もまもなく他界したため、ジョージはそれからしばらく、パン屋、運送屋、ボクシング選手などさまざま職業を転々としたという。1953年、流しの歌手としてナイトクラブや米軍キャンプで歌っていた頃、仲間に勧められてテイチクレコードの歌手採用試験を受けて合格。黒田春夫という芸名でデビューした。

しかし、歌謡曲歌手として売りたいレコード会社の戦略とジャズ歌手として生きていきたい本人の主張が嚙み合わず、テイチクを退社。1959年、当時、大阪最大のナイトクラブ「クラブ・アロー」に、外国人歌手の代理としてステージに立ったところ人気を得て、専属歌手となる。その頃、俳優の森繁久彌に見出だされ、森繁劇団の公演に「流しの歌手役」でも出演していた。

1959年12月、アイ・ジョージとしてデビュー。再びテイチクとレコード契約を結んだ、NHKの紅白歌合戦には1960年から1971年まで12回連続出場した。レパートリーはラテン系の外国曲が中心だったが、1961年には自作曲「硝子のジョニー」が大ヒットした。他に代表曲は「赤いグラス」(1965年、志摩ちなみとのデュエット)、「別れのバラード」など。

1980年代以降は目立った歌手活動はしておらず、2000年代以降に、自らの事業に絡む金銭トラブルの話題が週刊誌などに取り上げられたくらいで、芸能界からは事実上姿を消している。

(28)「ニュース場外乱闘」のための挿絵(デイヴ・スペクター氏) 1994年

※スポーツライター李春成氏による連載エッセイ「ニュース場外乱闘」(扶桑社刊・週刊SPA誌上)の第26回のための挿絵として制作された。この回は、かのデイヴ・スペクター氏のSPA誌上での発言に対して、李氏が全面的に反論する内容。

スペクター氏曰く「サッカーは見てて面白いスポーツじゃない。第三世界、発展途上国のイメージが強いスポーツ。9割以上の米国人はペレ以外のサッカー選手の名前を知らない」等々。李氏は「アメリカ中心の考え方でモノを言うのはおかしい。(メジャーの)ワールド・シリーズって言っても全然ワールドじゃない」と批判する。という訳で、一徹氏が描くスペクター氏の絵も、エッセイで李氏が使った「米帝主義者」という過激な言葉まで添えられている。

まぁ、これは今から27年前の1994年のやりとり。その後、日韓W杯も開催された。日本選手の海外有名チームでの活躍も目覚ましい。サッカーは今や、米国を含めた世界中で幅広い世代から人気を得ている。さすがのスペクター氏も現在は、国際スポーツとしてのサッカーの地位や存在感は認めているんではないだろかねぇ…。

それにしても、30年以上も日本のメディア界で、日本語も駆使しながら活躍し続けるスペクター氏って、改めて凄い人だなぁと思う。個人的には、あのダジャレも含めて嫌いではない。

(29)タイガージェット・シン 1990年前半

※何の媒体で使われたのかは不明な作品だが、描かれているのはプロレスラーのタイガージェット・シン(1944~)=左(襲われている右側の人は誰なんだろう?)。

タイガージェット・シンと言えば、一時代を画したインド出身の悪役レスラー。トレードマークは”凶器”として使ったサーベル。たびたび来日し、アントニオ猪木、ジャイアント馬場らと名勝負を繰り広げた。現在は引退し、カナダに在住とのこと(一徹氏は意外かもしれないが、プロレスをネタにした切り絵作品を多く手がけていて、結構好きだったのかもしれない)。

(30)「文士劇」での4氏 1994年

※作家・半藤一利氏(故人)による毎日新聞日曜版での連載エッセイ「歴史探偵かんじん帳」(1994年~95年)の挿絵のために制作された4枚。昨今はほとんど開催されることがないようだが、かつては出版社(文藝春秋)が音頭をとって、作家たち自身が出演する「文士劇」というものが、ほぼ毎年上演されていた。この94年時、一徹氏が描いたのは舟橋聖一、石川達三、中山義秀、石原慎太郎の4氏。石原氏以外の3氏はすでに鬼籍に入り、今では「文士」という呼び名もほとんど聞かれなくなった。

(31)カズ(三浦知良) 1994年

※言わずとしれたプロサッカー選手・カズこと、三浦知良(1967~)である。スポーツライター李春成氏による連載エッセイ「ニュース場外乱闘」(1993~94年、隔週刊「SPA」=扶桑社刊=誌上)の第32回(94年11月)のための挿絵として制作された。

カズは54歳の今も現役(現在は、JFLの鈴鹿ポイントゲッターズ所属)。94年当時、27歳のカズはJリーグから飛び出して、イタリアのセリエA「ジェノア」でプレーしていた。今でこそ海外の一流クラブで沢山の日本人選手が活躍しているが、その先駆者でもあった。それにしても、54歳の今も、現役であり続けるカズには(好きな選手という訳でもないのだが)ほんと敬服してしまう。ぜひ、還暦まで現役で頑張ってほしいぞ。

なお、実際に誌面で使用された作品は上の絵。下が「一人のカズ」を描いた元絵。誌面の作品はおそらく元絵をもとに加工されたのであろう。

(32)樋口一葉 2003年

※漫画原作者・城アラキ氏の連載エッセイ「男を磨く男のコラム:男包丁」(2002~03年、週刊「漫画ゴラク」=日本文芸社刊=誌上)の第118回「樋口一葉の怨念」のために制作された挿絵。

樋口一葉(ひぐち いちよう、1872~1896)は、言うまでもなく、日本初の女性職業作家である。東京生まれ。一葉は筆名で本名は奈津。生活に苦しみながら、『たけくらべ』『にごりえ』『十三夜』といった秀作をわずか1年半ほどの間に発表。文壇から絶賛されたが、24歳6ヶ月の若さで肺結核のため夭逝した。「一葉」との筆名は、当時困窮していた事を、一枚の葦の葉の舟に乗って中国へ渡った後、手足を失った(お足が無い)達磨の逸話に引っ掛けたものという。

この肖像画には、「金をくれ」という不思議なメッセージが添えられている。2003年11月、5千円札と千円札の肖像画のデザインが、それぞれ樋口一葉と野口英世に変更された。筆者の城氏はまず冒頭で「この人選には驚いた」と書く。

「一葉は、生涯貧乏で、夭逝。お金には死ぬまで苦労した。一方、野口はお金にルーズで、出世主義。どちらもお札の顔になるのがふさわしいかどうか、疑問が残る」と。

城氏はさらに綴る。「国家が莫大な借金を持っている日本。政府はいずれ『預金封鎖』宣言を目論み、家に眠っている国民のカネを表に出させるつもりではないのか、そして市場に流通した国民のヘソクリやアングラマネーが景気浮揚につながると、政府は踏んでいるはずだ」と。

もちろん、そんな「宣言」は出なかった。そして20年経っても、国家の借金は今も変わらないどころか、コロナ禍でさらに増え続けている。この2003年の原稿では、「もっと貧しくなれ日本!と、一葉の怨念が言っている」と筆者は締めくくったが、さてこの先、日本の財政は一体どうなるのかなぁ…(そう言えば、お札のデザインも近々また変わるなぁ)

ちなみに、一徹氏は「メッセージ」抜きの一葉の肖像画も残している(下の画像ご参照)。

(33)東郷平八郎 1995年

※半藤一利氏(故人)の連載エッセイ「歴史探偵かんじん帳」(1994~95年、毎日新聞日曜版掲載)の挿絵として制作され、「五月の巻(4)」に添えられた作品。

今時の若い世代からは、東郷 平八郎(1848~1934)って誰?と言われそうだが、1905年(明治38年)の日本海海戦で、当時世界最強と言われたロシアのバルチック艦隊を破った、日本の連合艦隊の司令長官である。この大勝の結果、日本の国際的地位は「五大国」の一員と認められるまでになった。東郷は「東洋のネルソン」と国内外で称されるようになり、国葬に際しては欧米各国からも代表団が参列した。

しかし、その後の旧帝国海軍や陸軍の末路は皆さんの知る通り。リーダーが愚鈍で、非合理的思考の持ち主が多ければ、その組織はいずれ崩壊するのも歴史の教訓である。

この回、半藤氏は、日本海海戦の際、旗艦・三笠から発信された有名な電文「敵艦隊見ユトノ警報ニ接シ…」について取り上げている、この電文の最後は「天気晴朗ナレド波高シ」という言葉で終わっているが、いままさに戦わんとしている時に、なぜそんなのんびりとした一文が追記されたのか?

この最後の「天気晴朗ナレド…」は、その日中央気象台から発信された天気予報の電文にあった表現を、参謀の秋山真之が借用し、その場で書き加えたものという。それには、秋山の隠された意図が働いていた。半藤氏によれば、天気は快方に向かっているが「波が高いので、(当時海軍が得意とした)機雷戦法は使えないぞ」ということを艦隊内に伝えるものだったという。

しかし結果的に、別の作戦が功を奏し、バルチック艦隊は撃破されたのだから、得てして歴史とはそんなものかもしれないと半藤氏は締めくくっている。

(34)ディック・ミネ 2008年

※この連載で過去5回(ちあきなおみ<第31回>、青江三奈<103回>、松尾和子<131回>、フランク永井<197回>、アイ・ジョージ<347回>)紹介した、ビクターレコードのベスト盤企画CD用につくられた作品。

ディック・ミネ(1908~1991)は、徳島市出身のジャズ・ブルース・流行歌歌手、ギタリスト、俳優、タレント。訳詞家・編曲家。本名は三根徳一(みね・とくいち)。創成期のテイチクレコードの立役者で、ジャズ・シンガーとして数多くの名演を残し、多くのヒット曲を飛ばした。

立教大学在学中からジャズに傾倒。ダンスホールのバンドの一員となり、アルバイトで歌も歌い始めた。大学卒業後の1934年、バンドの歌手兼ドラマーとして活動していた頃、淡谷のり子に見出され、レコード歌手の道を歩むことになった。同年創立されたテイチクレコードで「ロマンチック」でデビュー。「ダイナ」では、自ら訳詞と編曲、演奏を担当。カップリング曲の「黒い瞳」とともに大ヒット曲となった。

その後、いわゆる流行歌のジャンルにも進出したが、従来の純日本調の歌とは一線を画す曲調を得意とした。戦前のヒット曲には「二人は若い」「人生の並木路」「林檎の樹の下で」などがある。戦後も、ジャズの復活とともに流行歌の世界でも活躍を再開し、「夜霧のブルース」「長崎エレジー」「火の接吻」などのヒット曲を生み出した。映画俳優としても活躍し、主に日活作品やミュージカル映画に数多く出演した。1991年6月10日、急性心不全のため死去。

※絵の制作時期については正確に分からないものも多く、一部は「推定」であることをお含みおきください。

★過去の総集編ページをご覧になりたい方は、 こちらへ。

【Office Ittetsuからのお願い】成田一徹が残したバー以外のジャンルの切り絵について、近い将来「作品集」の刊行を計画しております。もしこの企画に乗ってくださる出版社がございましたら、arkwez@gmail.com までご連絡ください。

・こちらもクリックして見てねー! → 【人気ブログランキング】

PR

X

Comments

Free Space

▼Bar UKでも愛用のBIRDYのグラスタオル。二度拭き不要でピカピカになる優れものです。値段は少々高めですが、値段に見合う価値有りです(Lサイズもありますが、ご家庭ではこのMサイズが使いやすいでしょう)。

▼切り絵作家・成田一徹氏にとって「バー空間」と並び終生のテーマだったのは「故郷・神戸」。これはその集大成と言える本です(続編「新・神戸の残り香」もぜひ!)。

▼コロナ禍の家飲みには、Bar UKのハウス・ウイスキーでもあるDewar's White Labelはいかが?ハイボールに最も相性が良いウイスキーですよ。

▼ワンランク上の家飲みはいかが? Bar UKのおすすめは、”アイラの女王”ボウモア(Bowmore)です。バランスの良さに定評がある、スモーキーなモルト。ぜひストレートかロックでゆっくりと味わってみてください。クールダウンのチェイサー(水)もお忘れなく…。

グラスタオル Mサイズ クールグレー 40×70cm BIRDY. Supply【追跡可能メール便 送料無料】

価格:2090円(税込、送料無料)

(2021/5/18時点)

神戸の残り香 [ 成田一徹 ]

価格:1980円(税込、送料無料)

(2021/5/29時点)

あす楽 時間指定不可【送料無料】 デュワーズ ホワイトラベル 40度 700ml×12 40度 1ケース12本入 スコッチ ウイスキー ホワイトラベル DEWARS RSL

価格:13794円(税込、送料無料)

(2021/5/29時点)

ボウモア 12年 700mlアイラ スコッチ シングルモルト whisky_YBW12 [likaman_BO12][ウイスキー][ウィスキー][長S]

価格:3102円(税込、送料別)

(2021/11/29時点)

Freepage List

Bar UK・ドリンクメニュー

Bar UK・フードメニュー

Bar UK 写真日記

リカル連載「カクテル・ヒストリア」

連載「禁酒法時代の米国ーー酒と酒場と庶民のストーリー」

連載「今宵も、BARへ」ーー私的入門講座20章

歴史に残る偉大なバーテンダーたち

Harry's ABC of Mixing Cocktailsの中身とは?

【改訂新版】カクテルーーその誕生にまつわる逸話

【復刻連載】『カクテル(混合酒調合法)』&『コクテール』

カクテルの知識【必読】シリーズ

「TOYRO BUSINESS」連載「愉しみは酒の数だけ…」

ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒の世界(1)

成田一徹プロフィール

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(1)

ITTETSU GALLERY 案内(1)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(2)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(3)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(4)

ITTETSU GALLERY 案内(2)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(5)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(6)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(7)

【ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒の世界】作品一覧

Bar UK 毎月の店休日

知っておきたい法律知識

言葉の玉手箱

旅は楽しい

おすすめミステリー

忘れ得ぬ人たち

おすすめ旨い店

これまでに登場したBar

「続^2・ちゃんちゃ…

はなだんなさん

74歳になりました。 きんちゃん1690さん

LADY BIRD の こんな… Lady Birdさん

きのこ徒然日誌 … aracashiさん

猫じゃらしの猫まんま 武則天さん

久里風のホームページ 久里風さん

閑話休題 ~今日を… 汪(ワン)さん

BARで描く絵日記 パブデ・ピカソさん

ブログ版 南堀江法… やまうち27さん

イタリアワインと音… yoda3さん

74歳になりました。 きんちゃん1690さん

LADY BIRD の こんな… Lady Birdさん

きのこ徒然日誌 … aracashiさん

猫じゃらしの猫まんま 武則天さん

久里風のホームページ 久里風さん

閑話休題 ~今日を… 汪(ワン)さん

BARで描く絵日記 パブデ・ピカソさん

ブログ版 南堀江法… やまうち27さん

イタリアワインと音… yoda3さん

© Rakuten Group, Inc.

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2013ca2b.301d3381.2013ca2c.4357ce87/?me_id=1384774&item_id=10000198&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbarandwine%2Fcabinet%2F20200525-02%2Fgtm-cg.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fcf0d22.4361edb8.1fcf0d23.5e36bb19/?me_id=1213310&item_id=11576359&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3430%2F34300346.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/203c1da8.7c40f7cb.203c1da9.828bc973/?me_id=1322933&item_id=10004340&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwhisky%2Fcabinet%2Fitem-logo%2F510048-12.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/203c1da8.7c40f7cb.203c1da9.828bc973/?me_id=1322933&item_id=10002983&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwhisky%2Fcabinet%2Fitem%2F510135_box.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)