PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教

Category

寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

(64)自由が丘氏寄稿文

(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など

(326)政治・経済(国内統計etc.)

(657)世界、国際比較(国際統計etc.)

(225)生活全般

(126)基本事情(各国)

(114)アジア州

(248)ヨーロッパ州

(275)北米地区

(182)中南米地区

(112)オセアニア州

(96)中東地区

(51)アフリカ州

(126)宇宙の不思議・開発etc.

(71)気候変動など

(7)津波・自然災害

(30)自然の脅威、驚異etc.

(46)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)

(49)発電・原発事故・放射能事故

(74)金融(事件含む)

(128)PC・家電

(229)スポーツ・余暇・車

(262)栄養・健康

(142)病気・伝染病など

(182)事故・災害

(102)福祉・厚生・年金問題

(59)公害

(15)流通(商品)・廃棄関連

(17)新技術

(30)友人・知人・地縁等

(40)土佐の高知

(63)夢

(49)お墓・葬儀・戸籍

(24)ガーデニング&DIY

(14)TV番組

(15)海外旅行

(6)国防/テロなど

(41)財政・税・電子証明など

(28)自治体、地元、遺産など

(37)店舗

(6)公衆道徳/法律など

(26)裁判/調停

(7)宗教

(21)ブログ

(31)テンプレート(表形式etc.)

(3)DVD収録など

(6)ホームページ、ウエブ会議など

(48)祝い事など

(13)会社時代

(22)学生時代

(7)物語り

(43)経済学研究

(26)思考紀行

(73)作業中マーク(終了次第削除)

(0)カテゴリ: 寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)

★

★

「 宇治見氏のドイツ語伝記からの翻訳です 」

日本では、

・・・・・・・・・・・・・・・

★

以下は、めいてい君です。

今年は、たいへんお世話になりました。

また来年のお正月を過ぎてから、よろしく願います。

★

実は、先週、NHKスペシャル「ドラマ東京裁判」を

興味を持って見ました。(4夜連続)

<「ドラマ東京裁判」NHKスペシャル>

興味を持って見ました。(4夜連続)

<「ドラマ東京裁判」NHKスペシャル>

このテーマは予備知識も無かったわけですが、

大変面白く、あらためて極東裁判の意味を知りました。

(極東国際軍事裁判=東京裁判、

The International Military Tribunal for the Far East)

大変面白く、あらためて極東裁判の意味を知りました。

(極東国際軍事裁判=東京裁判、

The International Military Tribunal for the Far East)

劇中、オランダのレーリンク判事

<ベルト・レーリンク Bernard Victor Aloysius (Bert) Röling判事:WIKIPEDIA>

とドイツ人のピアニスト、ハーリッヒ・シュナイダーが登場します。

<Webのハーリッヒシュナイダー:CDレコードの紹介から>

<ベルト・レーリンク Bernard Victor Aloysius (Bert) Röling判事:WIKIPEDIA>

とドイツ人のピアニスト、ハーリッヒ・シュナイダーが登場します。

<Webのハーリッヒシュナイダー:CDレコードの紹介から>

オランダの判事はバイオリンを弾き、ピアニストは晩餐会で、

ドイツ物のソナタ曲を弾きました。

このピアニスト、ナチ嫌いが理由で来日したそうですが、

1941年にドイツがソ連侵攻したことで、母国に帰れなくなり、

日本に留まり、その後、日本のピアノ界に貢献したそうです。

ゾルゲの友人でもあったとか。

ドイツ物のソナタ曲を弾きました。

このピアニスト、ナチ嫌いが理由で来日したそうですが、

1941年にドイツがソ連侵攻したことで、母国に帰れなくなり、

日本に留まり、その後、日本のピアノ界に貢献したそうです。

ゾルゲの友人でもあったとか。

ドイツ語で書かれた伝記も紹介されました。

判事と、ピアニストとのソナタの協演も何度か出てきました。

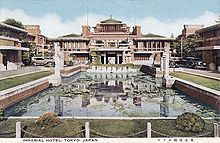

旧帝国ホテルの劇中での再現も良く出来ていました。

<帝国ホテル正面:WIKIPEDIA>

この2人、この劇での主役かも知れません。

旧帝国ホテルの劇中での再現も良く出来ていました。

<帝国ホテル正面:WIKIPEDIA>

この2人、この劇での主役かも知れません。

ドラマで、11人の判事(戦勝国から各1名選ばれている)の考え方、

ウエッブ委員長(豪州代表、マッカーサーの友人で、彼からの指名を受ける)

と各判事との意見の相違、普段知らない裁判官のお仕事、ご苦労を実感できました。

ウエッブ委員長(豪州代表、マッカーサーの友人で、彼からの指名を受ける)

と各判事との意見の相違、普段知らない裁判官のお仕事、ご苦労を実感できました。

ドイツ語の資料、辞書と首っ引きで、翻訳しました。

添付いたしますのでご覧いただければとぞんじます。

添付いたしますのでご覧いただければとぞんじます。

それでは良いお年を。

★

「 宇治見氏のドイツ語伝記からの翻訳です 」

ハーリッヒ・シュナイダー・エタ

(Harich-Schneider Eta )

(Harich-Schneider Eta )

音楽学者 チェンバロ奏者

<チェンバロ(独: Cembalo, 伊: clavicembalo)は、

鍵盤を用いて弦をプレクトラム(義爪、撥など)で弾いて発音させる楽器で、

撥弦楽器、または鍵盤楽器の一種に分類される。

英語ではハープシコード (harpsichord)、フランス語では

クラヴサン (clavecin) という。:WIKIPEDIA>

<チェンバロ(独: Cembalo, 伊: clavicembalo)は、

鍵盤を用いて弦をプレクトラム(義爪、撥など)で弾いて発音させる楽器で、

撥弦楽器、または鍵盤楽器の一種に分類される。

英語ではハープシコード (harpsichord)、フランス語では

クラヴサン (clavecin) という。:WIKIPEDIA>

1894年11月16日ベルリン近郊 Oranienburg 生まれ。

1986年1月12日 死去。

Eta Harich-Schneider は、

高級官僚である Dr.Karl Schneiderの子供として

ベルリン近郊Oranienburgで生れる。

6人兄妹だった。

高級官僚である Dr.Karl Schneiderの子供として

ベルリン近郊Oranienburgで生れる。

6人兄妹だった。

その後プロイセンの市民として生長し、

幼少時からピアノの英才教育を受ける。

幼少時からピアノの英才教育を受ける。

1915年に国家高等卒業試験に合格、高等教育を終了し、

その年に、文筆家のWalther Harichと結婚、娘二人が生まれる。

しかしこの結婚はうまく行かず、1922年に離婚した。

その後、2人の娘、Lili と Susanneを、自分ひとりで育てた。

その年に、文筆家のWalther Harichと結婚、娘二人が生まれる。

しかしこの結婚はうまく行かず、1922年に離婚した。

その後、2人の娘、Lili と Susanneを、自分ひとりで育てた。

彼女は、1925年まで、両親のもとで育ち、音楽を勉強した。

Conrad Ansorge 及び Rudolph Maria Breithaupt にピアノ演奏を学んだ。

成人してからは、子供の養育費を稼ぐため働かなければならず、

演奏をしたり、音楽を教えたりした。

Conrad Ansorge 及び Rudolph Maria Breithaupt にピアノ演奏を学んだ。

成人してからは、子供の養育費を稼ぐため働かなければならず、

演奏をしたり、音楽を教えたりした。

1927年に、2人の娘を伴いベルリンに移り住んだ。

1929年以降、チェンバロを,ライプチッヒではGuenter Raminから、

パリではWanda Landowskaから学んだ。

パリではWanda Landowskaから学んだ。

1930年、チェンバロ奏者として、ベルリンでデビュー。

その年、古楽の音楽研究会を立ち上げた。

そして1933年まで、Spandauer のヨハネ修道院で講師を務めた。

そして1933年まで、Spandauer のヨハネ修道院で講師を務めた。

ベルリンの国立高等音楽学校で教える傍ら、

広くヨーロッパを旅し、演奏活動を行った。

最初の音楽学術書として、

彼女は、「Tomas de Santa Maria でのクラビコード演奏によせて」

を1937年に出版した。

続いて「チェンバロ演奏の技法」を1939年に出版する。

1936年にはベルリン国立高等音楽学校の教授を拝命。

国の内外で演奏活動をし、大成功をおさめた。

広くヨーロッパを旅し、演奏活動を行った。

最初の音楽学術書として、

彼女は、「Tomas de Santa Maria でのクラビコード演奏によせて」

を1937年に出版した。

続いて「チェンバロ演奏の技法」を1939年に出版する。

1936年にはベルリン国立高等音楽学校の教授を拝命。

国の内外で演奏活動をし、大成功をおさめた。

彼女は、国家社会主義宣伝省(ナチズム)からの応援があり、

また1940年に音楽学校の職を辞するまでは、

ドイツの在外公館と良好な関係にあった。

しかし、演奏してみたい国から招待がきたときは、

どうしても演奏旅行に行きたいと主張した。

また1940年に音楽学校の職を辞するまでは、

ドイツの在外公館と良好な関係にあった。

しかし、演奏してみたい国から招待がきたときは、

どうしても演奏旅行に行きたいと主張した。

彼女は、ユダヤ人の芸術家グループと親密にしていた。

その中には、Max Plank や Gertrud及び Paul Hindemithがいた。

彼等は、ナチスの動きに反対するカトリック系のグループに接近していた。

ナチスの権力者はこの2つのグループを疑いの目で強く見るようになっていた。

その中には、Max Plank や Gertrud及び Paul Hindemithがいた。

彼等は、ナチスの動きに反対するカトリック系のグループに接近していた。

ナチスの権力者はこの2つのグループを疑いの目で強く見るようになっていた。

1940年、彼女は、ベルリン国立高等音楽学校から解雇通告を受けた。

1941年、Universum Film AG(現在UFA GmbH)と

「チェンバロ」と言う映画を撮影し、

同年4月日本への演奏旅行に旅立った。

シベリア横断鉄道に乗り、モスクワ、満州、朝鮮を経て東京に着いた。

東京では、Ott ドイツ大使夫妻から歓迎を受けた。

大使夫妻は、まだ、彼女のドイツ本国でのややこしい政治的事情を知らなかったので。

彼女は、ここで、有名なロシアのスパイRichard Sorgeを知ることになる。

彼は表向き、フランクフルト新聞の東京特派員だったが、

後日、ドイツ軍のソビエト連邦に進軍(1941年6月22日)する旨の情報を

モスクワに通報した。

1941年10月彼は逮捕され、1944年11月7日、刑が執行された。

1941年、Universum Film AG(現在UFA GmbH)と

「チェンバロ」と言う映画を撮影し、

同年4月日本への演奏旅行に旅立った。

シベリア横断鉄道に乗り、モスクワ、満州、朝鮮を経て東京に着いた。

東京では、Ott ドイツ大使夫妻から歓迎を受けた。

大使夫妻は、まだ、彼女のドイツ本国でのややこしい政治的事情を知らなかったので。

彼女は、ここで、有名なロシアのスパイRichard Sorgeを知ることになる。

彼は表向き、フランクフルト新聞の東京特派員だったが、

後日、ドイツ軍のソビエト連邦に進軍(1941年6月22日)する旨の情報を

モスクワに通報した。

1941年10月彼は逮捕され、1944年11月7日、刑が執行された。

日本では、

多くのすばらしい演奏を披露し、東京芸術大学では、チェンバロを指導した。

自ら日本語を習い、日本の知識層、文化人と頻繁に交流した。

1942年10月、室内楽演奏家集団を立ち上げる。

また、日本の固有文化の分野では、日本の民謡と踊りを研究し、

理解のレベルは、専門家の域に達した。

第二次大戦後、彼女は、ベルリンで昔彼女が保持していた講座に

復帰することを試みたが、出来なかった。

彼女は、1946年、New HavenのAlbertus Magnus College

復帰することを試みたが、出来なかった。

彼女は、1946年、New HavenのAlbertus Magnus College

からの招聘に応じていた。

当時彼女は、ナチスのために働いたのではないかとの疑惑掛けられていたので、

ベルリン講座への復帰は結局実現しなかった。

1947年には、彼女のナチスに対する誤解も解けた。

当時彼女は、ナチスのために働いたのではないかとの疑惑掛けられていたので、

ベルリン講座への復帰は結局実現しなかった。

1947年には、彼女のナチスに対する誤解も解けた。

彼女は、その後の日本滞在を継続的に認められ、

ヨーロッパにおける宮廷管弦楽団について、皇居で講義を行った。

また、日本の古い音楽に関する研究を深め、

西洋人として初の日本音楽の研究者となった。

特徴は、日本に根ざす音楽の素材を独創的に研究することにあった。

ヨーロッパにおける宮廷管弦楽団について、皇居で講義を行った。

また、日本の古い音楽に関する研究を深め、

西洋人として初の日本音楽の研究者となった。

特徴は、日本に根ざす音楽の素材を独創的に研究することにあった。

1949年、彼女は、ニューヨークに行き、学位取得を試みた。

1950年に、久しぶりに、10年間留守にしたドイツに行き、

レコードの録音及び演奏会で協奏曲を演奏した。

東ドイツの音楽学校での講演も頼まれたが断った。

結局ニューヨークに戻り、日本学研究を継続させた。

1953年グッゲンハイム奨学金を得て、日本の古楽研究に更に邁進した。

1967年仏教音楽のレコード録音の功績に対しデイスク大賞(宗教典礼)が贈られた。

1950年に、久しぶりに、10年間留守にしたドイツに行き、

レコードの録音及び演奏会で協奏曲を演奏した。

東ドイツの音楽学校での講演も頼まれたが断った。

結局ニューヨークに戻り、日本学研究を継続させた。

1953年グッゲンハイム奨学金を得て、日本の古楽研究に更に邁進した。

1967年仏教音楽のレコード録音の功績に対しデイスク大賞(宗教典礼)が贈られた。

1954年、ウイーンの音楽大学のポストに就いた。

1955年には、コロンビア大学のMaster Of Arts へ昇進。

ウイーンの音楽大学では1967年まで働き、日本音楽の講義をした。

何度も国籍を認めるという話はあった。

また、正式の教授職を得るためには国籍取得が前提であった。

しかしオーストリア国籍はとらなかった。

1955年には、コロンビア大学のMaster Of Arts へ昇進。

ウイーンの音楽大学では1967年まで働き、日本音楽の講義をした。

何度も国籍を認めるという話はあった。

また、正式の教授職を得るためには国籍取得が前提であった。

しかしオーストリア国籍はとらなかった。

1968年には、学問と文化に貢献した理由でオーストリア十字勲章をもらう。

1973年には、BRDから勲章をもらう。そして1977年、東京において叙勲された。

彼女は、1986年1月12日、ウイーンの養老院で91歳で死去。

最後の10年はウイーンで過ごした。

最後の10年はウイーンで過ごした。

著書

A history of Japanese Music, London 1973.

The rhythmical patterns in gagaku und bugaku , Leiden 1954.

その他多数

(出典 ウイーン大学人名録)

以上

(出典 ウイーン大学人名録)

以上

・・・・・・・・・・・・・・・

★

以下は、めいてい君です。

今年は、たいへんお世話になりました。

また来年のお正月を過ぎてから、よろしく願います。

★

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.