2006年06月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

ヴェネツィア(イタリア)<アカデミア美術館>vol.03

前回の続きですが・・・私がヴェネツィアを訪れたこの年の夏の甲子園大会に「聖心ウルスラ学園」という学校が出場していました。「聖ウルスラ」はキリスト教の殉教者で、聖女として崇められている人物です。<アカデミア美術館>には、画家カルパッチョ作の「聖ウルスラ伝説」という絵の連作が飾られた部屋があって、非常に興味深いものでした。中でも、1万1千人の侍女と供に殉死し、昇天する様子が描かれた1枚は、ある意味、衝撃的でした。「聖女」と「球児」!?予想外の組み合わせに、びっくりです。もし、あの絵を知らなかったなら、気にも留めなかったかもしれないけれど、「ウルスラ」という名前を耳にして、真っ先にヴェネツィアを思い出しました!この時から、私の旅の記憶に新しいリンクが張られました。ヴェネツィア→アカデミア→ウルスラ→甲子園なんだか、とっても楽しいです・・・。=アカデミア美術館 入場券(「聖ウルスラ伝説」連作の一部)=

2006.06.28

コメント(0)

-

ヴェネツィア(イタリア)<アカデミア美術館>vol.02

大きな美術館で、たくさんのコレクションを一堂に鑑賞できるのも楽しいのですが、規模は小さくても、展示されている作品や画家に、深いゆかりのある場所に立つ美術館での鑑賞もまた、一層旅情が深まります。時空を超えた臨場感とでもいうのかな? <アカデミア美術館>では、”ヴェネツィア派”と呼ばれる画家達によって描かれた絵から、当時(15世紀)のヴェネツィアの様子を知ることが出来ます。=ベリーニ作“サン・マルコ広場での十字架の行列”(一部)=ベリーニ作“サン・マルコ広場での十字架の行列”には、サン・マルコ寺院のファサードが詳細に描かれていて、まるでタイムスリップしたかのようです!西洋絵画の多くは、時代が遡れば上るほど、宗教色の強いテーマのものが多いです。知識の浅い私には、絵の背景を理解するのは難しい。そんな時は、“旅行者的鑑賞”をすることにしています。例えば、ベリーニの絵をよーく目に焼き付けて、そのあと実際にサン・マルコ広場に立ってみる。「500年前、ここであの荘厳な十字架の行列が行われたんだ・・・」「鐘楼もドゥカーレ宮殿も、昔と変わらないんだ・・・」「寺院は当時のほうが金色に輝いていたのか~」とか、ただ観光するよりも、一味も二味も感慨深い。そうすると、旅から帰って時間が経っても、私の“ヴェネツィア”という想い出の引き出しからは、“サン・マルコ広場を訪れたこと”と、“アカデミア美術館で絵を観たこと”“その時何を感じたのか”が、全部一緒に出てくるのです。1枚の絵画が、完全に私の旅の1ページになったわけです!ちょっとだけ続く・・・

2006.06.23

コメント(0)

-

ヴェネツィア(イタリア)<アカデミア美術館>vol.01

ちょうど1年前の今頃、十数年ぶりにヴェネツィアを訪れました。旅行本の受け売りで申し訳ないですが、「一度訪れた者には、また何度でも戻ってきたいと思わせ、まだ訪れたことのない者には、一生に一度は訪れたいと憧れを抱かせる魅惑の町」と評されるそのままに、長い間、必ずもう一度行きたいと心に決めていました。=アカデミア橋からの眺め=その理由のひとつは、前回に訪問出来なかった<アカデミア美術館>でした。朝一番、サンタルチア駅からヴァポレットに乗り込みいざ出発。快晴ですが、グランカナル(大運河)を抜ける風はまだ冷たい6月。橋のたもとで下車したところに、美術館はあります。今回はたっぷり時間があるので、イヤホンガイド(日本語版)を借りることにしました。大事なパスポートと交換に機器が貸し出しとなるので、心配性の私は、「ちゃんと返してくれるのかな?間違って他の人に私のを渡されたりしないかな?」と、もう気になって仕方ありません。でも、そんなことは2階への階段を上がった瞬間から、すっかり忘れてしまいました!テープガイドに誘われながら次々と出合うすばらしい作品に、終始感嘆!的確な解説が、心地よく館内の各部屋へ導いてくれます。一人で鑑賞するよりは何十倍も楽しめました。テープを一時停止すれば、大作の前でゆっくりソファに腰掛けてみたり、気に入った作品の前へ戻ってみたり、とマイペースに鑑賞できます。あ~これこそ私が望む至福の時!次回へ続く・・・

2006.06.19

コメント(0)

-

マドリッド(スペイン)<プラド美術館>vol.02

スペイン王家の宮廷画家ベラスケスの描いた、 “ラスメニーナス(女官たち)”は、とても有名な絵ですが、 よく分からない絵でもあります。 =絵葉書より=マルガリータの肖像画のようですが、なんと、 絵の中に、画家本人が絵筆を持って王女と並んでいる。 堂々とした出で立ちです。 部屋の奥の鏡には彼女の両親であり、画家のパトロンでもある王フェリペ4世と王妃も描き込まれています。 傑作中の傑作とされている理由は、どこにあるのだろう? 確かに、316x276と大きなサイズの絵ですし、 鑑賞者を画面の奥へ奥へと連れ込むような、 不思議な魅力は感じますが・・・。 私がこの絵に注目したのは、 画家よりも“マルガリータ”に興味があったからです。 何故なら、彼女に会うのはこの時で3度目だったのです。 1度目は<ウィーン美術史美術館>でした。 “青いドレスのマルガリータ王女”は、 白い肌に赤いくちびるで、人形のように美しく、 銀のレースのついた青いビロードのドレスを着た、8歳の姿でした。 =手持ちの本より=2度目は<ルーブル美術館>でした。 3歳のまだあどけない姿の王女。 <プラド美術館>には、“ラスメニーナス(女官たち)”の他に ”薔薇色のドレス”を着た13歳のマルガリータの 肖像画もあります。 =手持ちの本より=何枚もの肖像画を残した王女は、しかし、 残念なことに22歳という短い生涯でした。 お気の毒に。 肖像画の鑑賞は、その人物の背景をある程度知ることで、随分違うものです。 それは当時の歴史を知ることにつながります。 「マルガリータの絵が、なぜウィーンとマドリッドとパリにあるのか?」 その訳を知ろうとするのも、美術鑑賞の一環として楽しいことです。 一枚の絵から、別のもう一枚の絵へと続く物語が、 新しい旅へと私を誘います!

2006.06.14

コメント(0)

-

マドリッド(スペイン)<プラド美術館>vol.01

4年に1度の“サッカーワールドカップドイツ大会”の話題で、メディアも巷も連日賑わっています。サッカーと聞けばブラジル,イタリア,そしてスペインが思い浮かびます。スペインを旅行したのは11年前の4月でした。私が、初めて“関西国際空港”から飛び立つ記念すべき日は、運悪く雨でした。しかも暴風雨 。空港連絡橋は風速が強すぎて列車は通行止め。やむなく橋の手前の駅で降りたら、連絡バスを待つ人の長蛇の列。バス停には簡単な屋根があるだけ・・・。全身ずぶ濡れ、スーツケースもびしょびしょ。気分もすっかり沈みこみ、「もう旅行なんてやめて家へ帰りたい・・・」そんな、とんでもない出発でした。ですが、その10数時間後に降り立った太陽の国は、見事に連日乾いた晴天に恵まれ、快適!出国時の憂鬱なんて、いつの間にか吹っ飛んでしまいました。マドリッドにある<プラド美術館>は、世界有数のコレクションといわれています。その中で、今回は “王女マルガリータ”の絵について。でも少し長くなってしまいそうなので、次回に繰越しです!旧アトーチャ駅(マドリッド)内部はパティオ風の植物園に改修され、歴史的建築物として保存されています。=手持ちの雑誌より=

2006.06.13

コメント(0)

-

新アイテムご紹介 「Lady Rose」

「Lady Rose」アイビーショップで本日販売開始です!私が持つ理想の大人の女性(Lady)像は、凛とした気品のある“バイオレットの美しさ”と、やさしい “ピンクの愛らしさ”を併せ持った女性。「Lady Rose」は、そんな素敵なLadyをイメージしたアイテムです。女性はみんな“ピンク”と”バイオレット“の両方のローズを持っていると思います。一人一人違った咲かせかたで、それぞれの魅力を演出しています。タフでクールな外見の女性。周囲が憧れる”バイオレット・ローズ“を何輪も咲かせている彼女も、必ずどこかにフェミニンな“ピンク・ローズ”を持ち合わせているはず・・・。いつも笑顔で周囲を和ませる、癒し系の女性。あふれるほどの“ピンク・ローズ”を咲かせながらも、自分の中に確かな信念をもって咲かせている”バイオレット・ローズ“があるはず・・・。すべての魅力的な女性の皆さんに贈りたい、とっておきのローズ。あなたの周りの"素敵な女性"への贈り物にいかがでしょうか?もちろん、あなた自身への贈り物にもどうぞ!

2006.06.07

コメント(2)

-

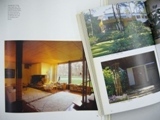

ヘルシンキ(フィンランド)<アルヴァ・アアルト> vol.02

アルヴァ・アアルトの作品の中で、以前から魅力を感じていたのは、“ヴィラ・マイレア”と呼ばれる個人の邸宅です。アルヴァ・アアルトに関する本より“ヴィラ・マイレア”を紹介したページ初めて本で見たとき、一瞬で私の心を魅了しました。「こんな家に暮らせたら、幸せだろうな!」自然の温かみある木材がふんだんに使用された室内は、彼の魅力が細部までぎっしり詰まった、贅沢な空間。住む人が心地よく暮らせるであろう極上の家です。お庭も緑に溢れています。フィンランドで見学したかったのですが、郊外まで足を運ぶ時間がとれず、残念無念。ある時、インテリアショップで彼のデザインした「ワゴン(TeaTrolley)」を見つけました。木製で籐カゴのついた、以前から欲しくてたまらない品です。でも、○十万円の値札に沈黙・・・。そして自分に言い聞かせました。今の我が家に突然この作品がやってきたって、アアルトに申し訳ない。もっとふさわしい家になってからにしょう。その時はテーブルやチェアも揃えたいな。そんな日が、いつかくるといいな~。はぁ~・・・。手持ちの本より

2006.06.04

コメント(0)

-

ヘルシンキ(フィンランド)<アルヴァ・アアルト> vol.01

気付けばもう6月。今年の5月は雨の日が多くて、なかなか晴れの日が続きませんでした。日本の四季の中で、太陽が一番心地よいと感じる季節なのに、残念だったな・・・。そういえば“白夜”というものを初めて体験したのは、5月のヘルシンキでした。翌日は、船でストックホルムに向かう予定だったので、最後の夜(といっても、なかなか暗くならない)は、街のカフェで短かった滞在をいつまでも名残り惜しんでいました。バルト海をゆく船上からフィンランドを代表する世界的建築家といえば、アルヴァ・アアルト。建物だけでなく、椅子など家具のデザインも手がけているので、インテリアに興味のある方にも、よく知られている名前です。ヘルシンキ市内では、彼の設計したホールなどを見学しました。いつもそうなのですが、「見ておくべき」といわれるものには、チャンスがあれば出来るだけ足を運ぶ、というのが私の旅のモットーです。“著名”なもののすばらしさを、全て理解出来るわけではないけれど、人々が薦めるには何か理由があるはず!少しでも興味があれば、せっかくの機会を無駄にしたくないと思うのです。だって次に来れるのはいつになるか、分からないんだもの!

2006.06.02

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- くろしばりんご農園さんのサンふじ届…

- (2025-11-23 11:10:03)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 買って正解♩お値段以上ニトリの加湿…

- (2025-11-23 09:42:38)

-

-

-

- 楽天市場

- サンキュ! 2026年 1月号

- (2025-11-23 15:38:12)

-