2006年06月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

生活環境に潜む有害化学物質及び環境汚染物質発生源

『生活環境に潜む有害化学物質及び環境汚染物質発生源』 我々の生活環境には様々な化学物質が使われており、それらによって豊かな生活を享受していますが、 反面、健康や環境に影響を与えているのも事実です。 ※ 化学物質に関しては、「化学物質とは」の項をご覧ください。 そこで、まず我々の身の回りにおいて健康や環境に影響を与える化学物質の発生源を知る必要があります。 生活環境に潜む主な有害化学物質及び環境汚染物質発生源 屋外 【一般】 【大気汚染】 【水質汚染】 粉塵 粉塵 水道水 花粉 自動車排気ガス 工場排水 紫外線 工場排煙 生活排水 廃棄物処理 農薬 農薬 不法投棄 廃棄物処理 【家庭】 【その他】 外構/庭 高圧電線 除草剤 園芸用殺虫剤 忌避剤----------------------------------------------------------------------------------------------- 屋内 【一般】 【生物】 人の代謝 動物(ペット)の代謝 ハウスダスト/チリ ダニ ホコリ カビ 花粉 細菌 たばこの煙 ウイルス 【衣類】 【医療】 衣類(上着、下着) 医薬品 靴下 帽子 その他の着用物 クリーニング 【美】 【食】 化粧品/香水 食品 歯磨き粉 加工食品 洗顔料 調味料 うがい薬/口臭消し 食品添加物 シャンプー/リンス コンディショナー ボディシャンプー 入浴剤(バスオイル) 染毛剤(ヘアカラー) 増毛剤 整髪料 アフターシェーブ 日焼け止め 入れ歯接着剤 【住】 建築材料 調度品/家具 冷暖房/空気質調整 ビニールクロス 家具(合板) 石油ストーブ 合板 絵 加湿器 棚(合板) エアコン 合板フローリング クッションフロアー 殺虫剤 電気機器類 接着剤 塗料 家庭用殺虫剤 パソコン カーテン 殺菌剤・除菌剤 テレビ じゅうたん/カーペット 防虫剤 ビデオ、DVD マットレス 蚊取り線香 電子レンジ 畳 電気蚊取り 電磁調理器 断熱材 園芸用殺虫剤 携帯電話 外壁吹き付け材 掃除機 スレート材 ゲーム機 システムキッチン 既製洗面台 塩ビ合板建具 合板建具 防蟻剤(シロアリ) 木材防腐剤 シリコン 洗剤/クリーナー その他 食器用洗剤 消臭剤 洗濯用洗剤 芳香剤 漂白剤 プラスチック製品 柔軟剤 ビニール製品 カビ取り剤 おもちゃ/ぬいぐるみ トイレ・風呂洗浄剤 新しい雑誌、新聞 換気扇用洗剤 コールドスプレー 排水パイプクリーナー 防水スプレー 多目的用クリーナー 医薬部外品 ガラスクリーナー 金属 エアコンクリーナー 抗菌剤 ワックス ペット用ノミ取り剤などペット用製品 金属磨き 靴磨き----------------------------------------------------------------------------------------------- このように多くのものに囲まれて生活している中で本当に必要なものをしっかり判断し、それらについて「知る」ということも 現代社会においては必要なことと思います。 ※ 各発生源についての詳細については、各項をご覧ください。(随時リンクを貼っていきます)

2006年06月30日

-

家庭用品品質表示法

『家庭用品品質表示法』 この法律は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的としています。 下線部の家庭用品の品質に関する表示の適正化とは、一般消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質などに ついて事業者が表示すべき事項や表示方法を適正に定めているということです。 これによって、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し、適切な情報提供を受けることができるようにしよう としています。 この法律で「家庭用品」とは、 一般消費者が通常生活に使用されている繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械機器及び雑貨工業品のうち、 一般消費者がその購入に際し、品質を識別することが著しく困難であり、特に品質を識別する必要性の高いもので あって政令で定めるもの 又、前号の政令で定める繊維製品の原料又は材料たる繊維製品のうち、需要者がその購入に際し、品質を識別する ことが著しく困難であり、同号の政令で定める繊維製品の品質に関する表示の適正化を図るにはその品質を識別する 必要性の高いものであって政令で定めるもの 【対象となる品目】 (繊維製品) 糸、織物、上衣、ズボン、スカート、エプロン、下着、寝衣、靴下、手袋、ハンカチ、タオル、カーテン、ふとん、水着など 詳しくは「繊維製品の品質表示」の「対象品目及び表示事項等」をご覧ください。 ※ 家庭洗濯等取扱い方法の表示は、 「日本工業規格L0217(繊維製品の取扱いに関する表示号及びその表示方法)」に規定する記号を 用いて表示します。 詳しくは「家庭用品品質表示法トップページ」の「洗濯の絵表示」をご覧ください。 (合成樹脂加工品) 洗面器、バケツ、かご、盆、水筒、食事用・食卓用又は台所用の器具、ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレン製の袋、 湯たんぽなど 詳しくは「合成樹脂加工品の品質表示について」の「対象品目及び表示事項」をご覧ください。 (電気機械器具) 電気洗濯機、ジャー炊飯器、電気毛布、電気掃除機、電気冷蔵庫、換気扇、エアコンディショナー、電気ポット、 電気かみそり、電子レンジ、電気ホットプレートなど 詳しくは「電気機械器具の品質表示について」の「対象品目及び表示事項等」をご覧ください。 (雑貨工業品の表示) 魔法瓶、かばん、洋傘、合成洗剤、洗濯用又は台所用の石けん及び住宅用又は家具用の洗浄剤、 住宅用又は家具用のワックス、机及びテーブル、たんす、合成ゴム製品のまな板、塗料、ティッシュ ペーパー又はトイレットペーパー、歯ブラシ、ほ乳用具、衣料用・台所用又は住宅用の漂白剤、浄水器など 詳しくは「雑貨工業品の品質表示について」の「対象品目及び表示事項等」をご覧ください。 次に表示の標準ですが、 対象品目として指定されたものには統一した表示のあり方(表示の標準)が定められています。 【表示事項】 成分、性能、用途、取扱上の注意など品質に関して表示すべき事項 【遵守事項】 表示事項を表示する上で表示を行なう者が守らなければならない事項 最後に、家庭用品は生活スタイルや技術革新等により変化しているため、表示の対象となる品目や表示を行う事項などに ついては、必要に応じて見直しが行われています。

2006年06月29日

-

自治体

『自治体』 シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 茨城県 ■ 東京都 ■ 神奈川県 ■ 埼玉県 ■ 愛知県 ■ 滋賀県 ■ 奈良県 ■ 京都府 ■ 兵庫県 ■ 愛媛県 ■ 高知県

2006年06月28日

-

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)

『有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)』 この法律は、家庭用品に使われている有害な化学物質を規制することにより、国民の健康を守ることを目的としています。 家庭用品には、性能や品質を向上させるために酸やアルカリ、防菌剤、防カビ剤、防虫加工剤、樹脂加工剤、防炎加工剤、 溶剤など色々な化学物質が含まれています。 しかし、それらが原因で健康被害を起こす場合もあります。 家庭用品に含まれている物質で健康被害のおそれがあるとして、現在(平成18年6月)までに20種類の有害物質の含有量、 溶出量又は発散量に関し、必要な基準が定められています。 この法律で「家庭用品」とは、 主として一般消費者の生活に使用されてる製品で、衣類や寝具などの繊維製品、スプレーや洗浄剤などの 化学製品などが対象になります。 ※ 但し、下記のものは、他の法律で規制されているので除きます 1.食品衛生法に規定する食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃ、洗浄剤 2.薬事法に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 3.前1、2に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定によって、規格又は基準を定めて、その製造、輸入 又は販売を規制されており、かつ有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められる 製品で政令で定めるもの このように家庭用品に対して使用される化学物質が規制されていますが、同時に我々も家庭用品を正しく理解し使用していく 必要があります。 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)に定められている家庭用品の規制基準に 関する詳細は、「家庭用品の規制基準 1」と「家庭用品の規制基準 2」をご覧ください。

2006年06月27日

-

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

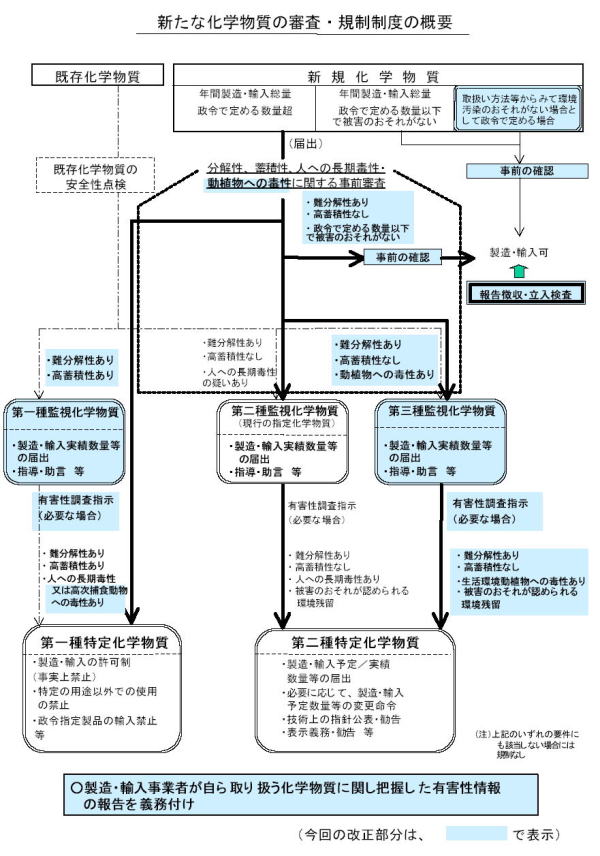

『化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)』 【概要】 難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境汚染を防止するために昭和48年(1973年) に制定されました。 その後、旧来の化審法の制度が見直され、化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制制度が導入されるとともに、 環境中への放出可能性を考慮した措置を講じるよう化審法の改正が行なわれました。 この化審法は新規の化学物質の製造又は輸入に際し、事前にその化学物質が下記に分類した性状を有するかどうかを 審査する制度を設けるとともに、これらの性状を有する化学物質の製造・輸入・使用などもついて必要な規制を行っています。 ・自然的作用による化学的変化を生じにくいものであるかどうか (分解性) ・生物の体内に蓄積されやすいものであるかどうか (蓄積性) ・継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれのあるものであるかどうか (人への長期毒性) ・動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるものであるかどうか (生態毒性) 【規制対象物質】 化学物質の性状に応じて、それぞれ以下の措置を講じることになっています。 1.第一種特定化学物質 ・難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質 ※ 現在指定されているものはすべて人への長期毒性の観点から指定されたものである。 (措置の内容) ・製造又は輸入の許可、使用の制限、政令指定製品の輸入制限、物質指定などの際の回収等措置命令など 2.第二種特定化学物質 ・難分解性であり、長期毒性又は生活環境動植物への長期毒性を有する化学物質 ※ 現在指定されているものはすべて人の健康へのリスクの観点から指定されたものである。 (措置の内容) ・製造、輸入の予定及び実績数量を把握するとともに、環境の汚染により人の健康や生活環境動植物に係る 被害が生じることを防止するため、製造又は輸入を制限することが必要な事態が生じたときには、その旨 認定し、製造又は輸入予定数量の変更を命令できる。 又、環境汚染を防止するためにとるべき措置について技術上の指針を公表し、必要に応じ勧告を行うこと、 表示の義務付けなどにより、環境中への残留の程度を制限するための措置が規定されている。 3.第一種監視化学物質 ・難分解性を有し、かつ高蓄積性があると判明した既存化学物質 ※ 既存化学物質とは 昭和48年に化審法が公布された際に、現に業として製造又は輸入されていた化学物質のこと 約2万種、5万物質が「既存化学物質名簿」に収載されている。 (措置の内容) ・製造・輸入数量の実績などを把握し、合計1t以上の化学物質については、物質名と製造・輸入数量を公表する。 ・製造、輸入、使用などの状況又は国による予備的な毒性評価の結果で、環境の汚染が生じるおそれがあると 見込まれる場合、製造・輸入事業者に対し有害性(人又は高次捕食動物への長期毒性)の調査を指示する。 (有害性を有すると判定された場合には、第一種特定化学物質に指定されます) 4.第二種監視化学物質(旧化審法における「指定化学物質」) ・高蓄積性は有さないが、難分解性で、長期毒性の疑いのある化学物質 (措置の内容) ・製造・輸入数量の実績などを把握し、合計100t以上の化学物質については、物質名と製造・輸入数量を公表する。 ・製造、輸入、使用などの状況からみて当該化学物質による環境の汚染により、人の健康に係る被害を生ずるおそ れがあると見込まれる場合、製造・輸入事業者に対し有害性(人への長期毒性)の調査を指示する。 (有害性を有すると判定され、被害を生ずるおそれがあると認められる場合には、第二種特定化学物質に 指定されます) 5.第三種監視化学物質 ・難分解性があり、動植物一般への毒性(生体毒性)のある化学物質 (措置の内容) ・製造・輸入数量の実績などを把握し、合計100t以上の化学物質については、物質名と製造・輸入数量を公表する。 ・製造、輸入、使用などの状況からみて当該化学物質による環境の汚染により、生活環境動植物の生息・生育に 係る被害を生ずるおそれがあると見込まれる場合、製造・輸入事業者に対し有害性(生活環境動植物への長期 毒性)の調査を指示する。 (有害性を有すると判定され、被害を生ずるおそれがあると認められる場合には、第二種特定化学物質に 指定されます) ※ その他にも適用措置はあります。 全体的な流れを知るために、厚生労働省が公開している「化審法における審査・規制制度の概要について」の フローチャートを参考にしてください。 → 化審法における審査・規制制度の概要について

2006年06月26日

-

海外機関

『海外機関』シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 「国際機関」 ■ 世界保健機構(WHO) ■ 国際がん研究機関(IARC) 「各国の関連機関」 ■ アメリカ環境保護庁(US-EPA)

2006年06月25日

-

TVOC(総揮発性有機化合物)』

『TVOC(総揮発性有機化合物)』 厚生労働省により室内での濃度指針値が設定された13物質の他に、室内環境中には数百種類にのぼる揮発性有機化合 物があります。 それらの個別の指針値を設定することはかなり困難を極めると考えられます。 そこで室内空気質のTVOC(総揮発性有機化合物)の暫定目標値の設定が行なわれました。 このTVOC(総揮発性有機化合物)とは、 Total Volatile Organic Compoundsの略で、そこに存在するVOC(揮発性有機化合物)の総量のことを指し、 複数の揮発性有機化合物の混合物を可能な限り、同定、定量した濃度レベルのことです。 ※ 一般的にはガスクロマトグラフ法により分離定量されたVOCの総計といわれていますが、研究者や 国によって考え方が異なり、統一されてはいません。 この辺りについてはNPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第一章の中にある「TVOC(総揮発性有機化合物)」についての 説明文(一部改編)を参考にさせてもらいます 室内環境中にある揮発性有機化合物すべてについて個別のガイドライン(指針)をつくり、環境監視をすることは 事実上不可能である。 しかし、厚生労働省により室内での濃度指針値が設定された13物質以外のガイドライン値(指針値)を設定しな いままにしておくと、ガイドライン値の設定された物質のみの濃度は下がるが、規制のない物質の濃度は逆に 上がるという現象が起きる。 このような弊害をなくすためには、個々の物質だけでなく、化学物質全体として枠を設定する必要がある。 そのような考え方でとられるのが、TVOCの規制で、必ずしも医学的根拠に基づくとは言えないが、厚生労働省 が実施した居住状態にある住宅での実態調査結果を基として合理的に達成可能なレベルとして判断されたもの ということで、室内空気質のTVOC暫定目標値を400mg/m3とした。 室内環境中にある個々の化学物質の指針値を設定するのは非常に困難であると思いますが、それに伴い起こる弊害を 放っておくわけにもいかないという考えがあったように思います。 実際にTVOCに関する学術的根拠を確立するのに、医学的に問題のない根拠を待ち続けていたのではTVOCの指針値は できないという中で、暫定目標値という形で設定されたといえます。

2006年06月24日

-

MSDS制度

『MSDS制度』 MSDS制度とは、 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、対象化学物質又は対象化学 物質を含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する際には、その化学物質の性状及び取り扱いに関する情報(MSDS: 化学物質等安全データシート)を事前に提供することを義務付ける制度のこといいます。 取引先の事業者からMSDSの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学物質について正しい情報を入手し、 化学物質の適切な管理に役立てることができます。 MSDSの提供は下記のような流れ(一例)で行なわれます。 経済産業省の「MSDS制度の“MSDS制度の仕組み”」より抜粋 原則として、MSDSの提供は、業種・事業者規模・年間取扱量に関わらず、対象化学物質又は対象化学物質を含有する製品を 取引する全ての事業者に対して義務付けられています。 ※ MSDSは事業者間での取引において提供されるものであり、提供先はあくまで事業者となりますので、 一般消費者は提供の対象ではありません。 確かに、MSDSは事業者間での取引において提供されるものであり、提供先はあくまで事業者となりますので、一般消費者は 提供の対象ではないという辺りで、本来は消費者に直接開示されるものでないということになりますが、シックハウス問題 が表面化され、シックハウスに対する法制化が行なわれた後は、一般消費者は工務店、建設会社、建材店などを通じて MSDSを入手でき、又、HP上などでメーカーから直接入手することも可能になっています。 【MSDSの対象化学物質】 「第一種指定化学物質(354物質)と「第二種指定化学物質(81物質)」の合計435物質が対象になります。 人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する、又は将来的に広く存在する可能性が あると認められる物質が指定されています。 → 第一種指定化学物質リスト → 第二種指定化学物質リスト しかし、対象外となる製品もあります。 それは事業者の過度の負担を避ける点から、事業者による取り扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可 能性が少ないと考えられる製品については除外されています。 《例外的にMSDSを提供しなくてもよい製品》 ・含有率が少ないもの 対象化学物質の含有率が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%未満)の製品 ・固形物(粉状や粒状のものを除く) 金属板、管など ・密封された状態で使用される製品 乾電池など ・一般消費者用の製品 家庭用洗剤、殺虫剤など ・再生資源 金属くず、空き缶など ここで気になるのは、一般消費者用の製品、いわゆる日常生活用品です。 家庭で身近に使用され、かなりの量が消費されているにも関わらず対象外になっているのには疑問が残ります。 環境へ排出される量が少なく、事業者への負担を減らすという理由ですが、身近に使用されるものなので、 対象としてもいい製品とは思います。 建材だけが理由で室内の空気質が悪化しているとは言えず、普段使用しているものによって室内の空気質を悪化していると いうことも認識していく必要があります。 室内の空気質を悪化している原因を「知る」ためにも、具体的にどのような化学物質が使用する製品に含まれている かを「知る」ことは大切な事です。 実際には消費者が自らの使用するものに対してもう少し興味を示していく必要があります。 では、実際のMSDSとはどういった構成になっているのでしょうか? 【MSDSの構成例】 1.製造者情報及び製品名 2.物質の特定(組成、成分情報) 3.危険有害性の要約 4.応急措置 5.火災時の措置 6.漏出時の措置 7.取扱い及び保管上の注意 8.暴露防止及び保護措置 9.物理/化学的性質 10.安定性及び反応性 11.有害性情報 12.環境影響情報 13.廃棄上の注意 14.輸送上の注意 15.適用法令 16.その他の情報 詳しくはこちらをご覧ください。 → 標準的な書式 → 作成例(トリクロロエチレン) → 作成例(加硫促進剤TTD) → 作成例(接着剤) 【参考】 ・経済産業省 化学物質排出把握管理促進法のMSDS制度について

2006年06月23日

-

PRTR制度

『PRTR制度』 PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、 人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び移動量を、事業者が自ら把握して 行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告を集計・公表する制度のことです。 これによって、毎年有害性のある化学物質が、どこから発生してどこに排出されたのか、又はどこへ運び出されたのかを 知ることができます。 では、このPRTR制度が必要となった理由はなんでしょうか? これについては環境省が作成している「PRTRインフォメーション広場の“制度が必要な理由”」を参考にまとめていきます。 【PRTR制度の必要性】 多数の化学物質が何らかの環境リスクを持っているということを考えると、限られた物質を個別に規制していくだけでは、 人の健康や生態系の健全性を守るのに必ずしも十分とは言い切れません。 そこで個々の物質のリスク評価を進めていくことと並行して、多くの物質の環境リスクを全体としてできるだけ低減させる ことが必要になります。 化学物質は事業活動の中で生産、使用、廃棄され、その過程で環境中に排出されていることはもちろんですが、消費者 (市民)による製品の使用・消費によっても、環境中に排出されています。 したがって、化学物質の環境リスクを減らすためには、行政だけでなく事業者や市民もそれぞれの立場から取り組むことが 大切になります。 《事業者》 事業活動に伴い排出される化学物質の量が少なくなるように努力する必要があります。 《市民》 自らの生活を点検し、化学物質の使用量を減らしたり、再利用に心がけたりすることが必要です。 《NGO(非政府組織)》 市民を代表して行政や事業者に対し化学物質の環境リスクの削減を働きかけることもできます。 このように、行政、事業者、市民・NGOの各主体がそれぞれの立場から、又、お互いが協力して環境リスクを持つ化学物質の 排出削減に取り組んでいくためには、その出発点として、どのような物質が、どこから出てどこへ行っているのか、それは どのくらいの量なのか、といった基本的な情報をすべての関係者で共有することが必要になります。 又、それぞれの活動・対策の効果を確かめるためには、化学物質の排出等の状況を定期的に追跡・評価する必要があります。 そこで、これらを可能にする新しい化学物質管理の手法として、PRTR制度が必要になります。 次にこの制度の仕組みを、環境省が作成している「PRTRインフォメーション広場の“PRTRの仕組み”」より引用した図(下図)を もとに説明します。 PRTR制度は、事業者が化学物質の排出・移動量を把握し、行政によって届出データがきちんと集計され公表されることです。 これによって、事業者自らの排出量の適正な管理に役立つとともに、市民と事業者、行政との対話の共通基盤ともなり、こう したことを通じて、化学物質の環境リスクの削減等が図られるものと期待されています。 事業者自らが対象化学物質の排出量を適正な管理をすることは当然のことですが、図中にもあるように、我々市民も積極的 に「参加」「対話」をしていく必要があります。 一見普段の生活に関係ないように感じますが、人の生活や生態系を守るためにも事業者自らの管理に任せるのでは なく、我々も「知り」、そして一緒に化学物質の環境リスクの削減を図っていく必要があります。 もちろん専門家でない市民が全ての化学物質の性状などを知ることは困難ですが、日常生活の中で「このような化学物質が 使用されている」、「このような化学物質がどこから排出されている」などを知っていくことは大切な事だと思います。 このように積極的に市民が参加していくことで、さらなる事業者に対する自主的な化学物質の管理の改善の促進にもなると 思います。 では、PRTR制度で一体何が分かるのでしょうか? ここでも環境省が作成している「PRTRインフォメーション広場の“PRTRで分かること”」を参考にまとめてみます。 ・全国の事業者が大気、水、土壌へ排出している化学物質とその量の集計 ・全国の事業者が廃棄物として処理するために事業所の外へ移動している化学物質とその量の集計 ・全国の家庭、農業、自動車などから排出される化学物質とその量の推計値 ・化学物質別の排出量及び移動量 ・業種別の排出量及び移動量 ・都道府県別の排出量及び移動量 ※ PRTR制度では環境中に排出された化学物質の名前や年間排出量を把握することはできますが、 排出量だけでは人の健康や生態系にどのような影響を及ぼすかについての判断はできません。 人の健康や生態系への影響については、PRTRのデータに加え、化学物質の有害性の程度や その物質が主に環境中のどこにどれだけ存在しているか、分解・蓄積しやすいかどうかと いったさまざまな要因とあわせて考えることが必要になります。 では、PRTR制度の対象となる化学物質はどれくらいあるのでしょうか? 対象となる化学物質は、法律上「第一種指定化学物質」として定義されています。 具体的な物質としては、人の生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性が ある)と認められる物質として、354物質が指定されています。 そのうち、発がん性のある「特定第一種指定化学物質」として12物質が指定されています。 → 第一種指定化学物質リスト 【参考】 PRTRデータの開示請求をされる方は経済産業省が説明している「開示請求」をご覧ください。 関連HP ・環境省 PRTRインフォメーション広場 PRTRとは ・経済産業省 PRTR制度

2006年06月22日

-

アセトアルデヒド

『アセトアルデヒド』 【特性など】 ・刺激臭がある無色の液体 ・可燃性 ・水に溶ける ・二日酔いの原因物質の一つ 【主な用途】 ・接着剤や防腐剤 ・写真現像用の薬品 ・香水 ・染料 ・食品の香料など 【毒性・症状など】 ・目、鼻を刺激する ・皮膚炎 ・麻酔作用、意識混濁 ・のどを刺激する、気管支炎 ・肺浮腫 【その他】 ホルムアルデヒドとよく似た化合物で、ホルムアルデヒドの代替物質として用いられているものと考えられる 1997年にホルムアルデヒドの指針値が示された後、ホルムアルデヒドの住宅室内濃度はかなり減少したのとは対照的に、 アセトアルデヒドは上昇しているのではないかと懸念されている物質である

2006年06月21日

-

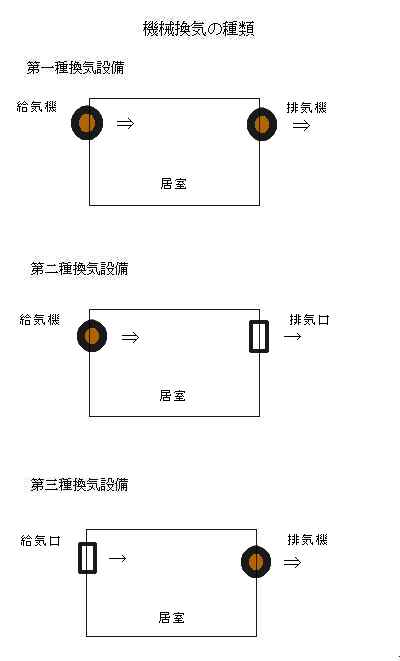

機械換気の種類

『機械換気の種類』 機械換気設備は送風機の使い方によって次の3種類に分けられます。 ■ 第一種換気設備 給気と排気の双方に機械(給気機及び排気機)を用いるもの ・給排気量を確実に確保することができます ・給排気量を変えることにより、室内圧を正圧と負圧のどちらにでもすることができます ■ 第二種換気設備 給気のみに機械(給気機)を用い、排気のための排気口を設けるもの ・ファンで強制的に給気し、押し込まれた空気によって室内にある空気が排気口から自然に排出します ・建物の気密性能が低い場合、冬季などにおいて室内の比較的高湿な空気が壁体など躯体内部に押し込まれ、 壁体などにおける内部結露が問題になります ・クリーンルームなどで用いられます ■ 第三種換気設備 排気のみに機械(排気機)を用い、給気のための給気口を設けるもの ・台所やトイレなど、熱気や臭気など汚れた空気が発生する場所に排気ファンを設置します ・室内側が負圧となるため、壁内への室内空気(湿気)の侵入を抑制できる反面、天井裏等の空気が室内に 流入する可能性があります

2006年06月20日

-

フタル酸ジ‐2‐エチルヘキシル

『フタル酸ジ‐2‐エチルヘキシル』 【特性など】 ・無色あるいは黄味を帯びた油状の液体 【主な用途】 ・塩化ビニールなど合成樹脂の可塑剤、合成ゴムの軟化剤 【毒性・症状など】 ・胃腸に影響 ・目、皮膚障害 ・粘膜を刺激 ・発がん性が疑われている

2006年06月19日

-

フタル酸ジ‐n‐ブチル

『フタル酸ジ‐n‐ブチル』 【特性など】 ・無色あるいは黄味を帯びた油状の液体 【主な用途】 ・塩化ビニールの添加剤や可塑剤、顔料など ・塗料や接着剤 【毒性・症状など】 ・のどや気管支の痛み ・胃の痛み ・皮膚への刺激

2006年06月18日

-

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法、又は化管法)

『特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (化学物質排出把握管理促進法、又は化管法)』 この法律は、1999(平成11)年7月13日に公布されました。 この法律の目的は、下記のように「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、 化学物質排出把握管理促進法という)」第一条に記されています。 a 環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、b 化学物質に関する科学的 知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、c 特 定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置(PRTR)並びにd 事業者による特定の化学物質の性 状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置(MSDS)等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主 的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止すること これに対して経済産業省で解説している記述をまとめたものが下記のようになります。 1.下線部aの「環境保全に係る化学物質の管理に関する国際的強調の動向に配慮しつつ」と規定されているのは、 ・ 平成4年の地球サミット(国連環境開発会議)で採択された行動計画「アジェンダ21」に化学物質の管理の重要性が 位置づけられたこと ・ 平成8年2月にOECD(経済協力開発機構)がPRTRの法制化を勧告したこと などの国際的な動向のことを指し、それを踏まえてできた制度ということになります。 2.下線部bの「化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ」と 規定されているのは、 ・ 動物実験等によって得られた有害性のデータ、分解性などの物理化学的性状、製造等の状況から見て、継続的に 環境中に広く存在していると考えられるもの ・ 将来環境中に広く存在することが見込まれるもの を対象とすることとしています。 3.下線部Cの「特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置(PRTR)」によって届出られた排出量等の データは、請求に応じて開示されます。 このデータについての誤解によって混乱が起きないように、化学物質の性状、排出の状況、管理の状況などについて 国民の理解を増進しながら進めるとしています。 これにより事業者が自社の化学物質の排出量等を把握し、国が集計し公表する排出量データ等との比較から、自社 排出量が国内、地域内、業界内で占める割合などを確認することができるようになり、管理活動の必要性や進捗状況 が明らかになるので、事業者の化学物質管理の改善の促進になるねらいもあります。 又、下線部dの「事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置(MSDS)」の交付 を受けた事業者が、化学物質の性状や取扱いについての知識を高めることができます。 このように『化学物質排出把握管理促進法』とは、 PRTR制度とMSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、 環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律のことです。 この化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するという目的であるために、 既存の法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物処理法、化学物質審査規制法など)の対象物質となって いるか否かに関わらず、対象物質が決められています。 これには数万の化学物質が製造・使用されることによって、環境を経由して人体等への悪影響を生ずるか 否かの因果関係が科学的には解明されていない化学物質による環境汚染に対する国民の関心が高まっ ているという背景があります。 又、この法律は環境中に対象化学物質を出すこと自体を問題として規制を行うというようなものではなく、規制措置が 必要になる前の段階の措置、すなわち環境保全上の支障が生ずる前の段階で、事業者に化学物質の排出量を把握 してもらい、それぞれの事業者に自主的な化学物質の管理の改善を図ってもらうこととしています。 下線部にあるように環境保全上の支障が生じる前段階での規制のため、排出ガスや排水などについての測定義務や、 排出口での濃度に係る排出基準の設定、排出基準に適合しない排出の禁止、禁止違反に対する罰則、行政による立 入検査など、排出量削減のための規制的な措置を実施するための規定は置かれていません。 ようするに、これは事業者の自主的な管理の改善を促進するものであり、排出規制などの厳格な規制措置ではないと いうことになります。 このように事業者が自主的な管理を行なうのであれば管理規制をしっかりしなくてはなりません。 そこで、この法律では、指定化学物質取扱事業者は、国が定めた化学物質管理指針に留意して指定化学物質等の 管理を行うこととしています。 しかし、この指針は事業者が化学物質管理を進める上でのガイドラインであり、違反に対する罰則はありません。 但し、第一種指定化学物質等取扱事業者としての要件を満たしているにもかかわらず、排出量等の届出を行わなか ったり、虚偽の届出を行った場合、また、MSDSに関する報告徴収に従わなかったり、虚偽の報告をした場合には罰 則が適用されます。 ※ 化学物質管理指針とは、 対象化学物質やそれを含む製品を取り扱う事業者がそれらを管理するときに留意するものです。 ※ 詳しくは化学物質排出把握管理促進法の基本事項をご覧ください

2006年06月17日

-

パラジクロロベンゼン

『パラジクロロベンゼン』 【特性など】 ・有機塩素化合物 ・無色あるいは白い結晶状の固体 ・特有の刺激臭がある ・昇華性がある(結晶から直ちに蒸気となり空気中に放散する) ・水には溶けない ・重大な水質汚染物質でもある 【主な用途】 ・衣類防虫剤 ・トイレの芳香剤 【毒性・症状など】 ・頭痛、めまい、全身のだるさ ・目への刺激 ・鼻やのどへの刺激 ・長期間この物質に触れていると肝臓に損傷が起こる ・化学物質過敏症、喘息などのアレルギー症状を引き起こしたり、悪化させる原因といわれる ・アレルギー障害をひどくするとも言われる ・IARC2Bの発がん性物質 【その他】 ・徐々に発生する塩素ガスが金属を侵すので、金や銀の糸、ラメの入った衣服には不適である ・他の防虫剤と一緒に使用すると、他の防虫剤のガスがパラジクロロベンゼンに溶け込み、室温で液体になり衣類を汚す ・ドイツではトイレ用品として使用禁止されている ・ヨーロッパの国の多くでは禁止されている

2006年06月16日

-

全般

『全般』 シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ (独)国民生活センター ・ 危害情報からみた最近のシックハウスについて

2006年06月15日

-

トルエン

『トルエン』 【特性など】 ・芳香族炭化水素 ・無色でベンゼン様の芳香をもつ揮発性の液体 ・可燃性 ・空気より重く、高濃度の蒸気は底部に滞留する性質があると考えられる しかし、通常は滞留によって拡散し、空気との混合気体は相対的に空気と同じ密度になると思われる (こうした状態の蒸気は二度と床に沈むことはない) ・ベンゼンより皮膚や粘膜への刺激が強く、蒸気吸収による中枢神経への作用もベンゼンより強いといわれる 【主な用途】 ・接着剤や塗料の溶剤、希釈剤 ・アンチノッキング剤としてガソリンに添加 【毒性・症状など】 (急性中毒) 失調、言語障害、痙攣、複視、精神異常、昏睡、死亡 (慢性中毒) 失調(小児性)、記銘力障害、知覚低下、ぼけ、視力低下、失明 皮膚に刺激性、アトピー性皮膚炎、目の痛みや疲労感、変異原性 吸入すると危険で、中枢神経系を傷つけることもある

2006年06月14日

-

ホルムアルデヒド

『ホルムアルデヒド』 建材だけに限らず家具や衣類、カーテン、などに幅広く使用されており、建築基準法では、 内装仕上げへの使用面積が制限されています。 【特性など】 ・無色の気体 ・独特の刺激臭がある ・分子量が小さく、水に溶けやすく、他のものにも吸収されやすい ・アルコール、エーテル、ベンゼン、クロロホルムなどにもよく溶ける ・反応性が高いので、多くの物質と結合して高分子化する 【主な用途と発生源】 ・工業界では広く尿素ホルムアルデヒドかメラミンホルムアルデヒドの化合物形で、樹脂結合剤や保存剤として使用される ・合板(ベニア、コンパネなど)、パーティクルボードに使用される接着剤に含まれる合成樹脂 ・繊維板に使用される接着剤に含まれる合成樹脂 ・フローリング(複層フローリングに使用される接着剤に含まれる) ・システムキッチン(吊り戸、本棚、引き出し) ・タンス、食器棚、家具 ・衣類(しわ防止剤、消毒剤、防腐剤、接着剤)、形状記憶シャツなど合成繊維の収縮防止 ・木酢液 ・石油やガスの開放型器具の使用 ・たばこの煙 【毒性・症状など】 刺激を感じる最低の濃度は普通の人で100μg/m3(0.08ppm)程度で、においはこの10倍の濃度から感じ始める。 (急性毒性) 目の痛みや疲労感、肺刺激、皮膚や粘膜に対して強い刺激性、痙攣、呼吸停止、死亡 (慢性中毒) 喘息誘発、意識不明の中毒症状、咳、胸が締め付けられる、吐き気、くしゃみ、冷え、皮膚炎、結膜充血、めまい、 頭痛、鼻血、攻撃的になる、精神的に不安定、舌の先の痺れ、発がん性も疑われる 【その他】 ・ホルムアルデヒドを約37%水に溶かしたものがホルマリンといわれるもので、標本の防腐や殺菌剤などに使われている ・魚などの燻煙などにも含まれる ・乾燥シイタケなどにも含まれる ・家庭用品規制法によって規制される有害物質である

2006年06月13日

-

天井裏等の制限

『天井裏等の制限』 居室と、居室と一体であるとみなされる屋内空間については、ホルムアルデヒド発散建築材料の内装仕上げへの使用制限と、 機械換気設備の義務付けがされております。 又、居室以外の部分(天井裏等)についても制限が設けられおり、下記のような対策が必要となります。 ※「天井裏等」については、「シックハウス対策に係る建築基準法の『概要』 」をご覧ください。 【天井裏への対策】 天井裏等から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための対策には次の3通りがあります。 1.建材の制限 下地材、断熱材その他これらに類する面材について、次にあげる材料をしないことによりホルムアルデヒドの発散を 抑制し、ひいては居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制する。 ・第一種ホルムアルデヒド発散建築材料 ・第二種ホルムアルデヒド発散建築材料 ・令第20条の5第2項の規定により大臣認定を受けた建築材料 (第二種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなされる建築材料) ようするにF☆☆☆以上の建材を使用するか、告示対象外の建材を使用するということになります。 2.気密層又は通気層止めにより、居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制する。 気密材料を連続して隙間なく設置し、居室と天井裏等の間の通風を遮断します。 ・間仕切壁以外の部分については、居室との間に省エネルギー基準に規定する気密材を設けて区画する。 (参考)省エネ基準で定められた気密材料 一 厚さ0.1mm以上の住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A 6930‐1997) 二 透湿防水シート(JIS A 6111‐2000) 三 合板など 四 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材(JIS A 9526‐1999) 五 乾燥木材等(重量含水率20%以下の木材、集成材、積層材など) 六 鋼製部材 七 コンクリート部材 ・間仕切壁、外壁などでは、ホルムアルデヒドの流入の抑制に関して気密材と同等以上に気密性を有する材料(石膏 ボードなど)により、居室との間に通気止めを行なう。 3.居室の空気圧が当該天井裏等の部分の空気圧以上となるよう、機械換気設備などによる措置を講じる。 基本的には1の「建築材料による対策」及び2の「気密層又は通気止めによる対策」で対策することが望ましい。 やむを得ず3の「換気による対策」を行なう場合、換気設備の種類によって次に示す事項の検討が必要です。 ※ 機械換気設備などにより居室の空気圧を天井裏などの空気圧以上にすることにより、建築物の構造などによって は、壁内などにおける結露の問題を生じる可能性があるので、その点を配慮していく必要があります。 具体的には ■ 第一種換気設備の場合 居室が天井裏等より負圧にならないように、次のいずれかの対策を講じる必要があります。 ・給気ファンの設計換気量を排気ファンと同じかやや大きく設計する。但し、給気を過大にすると結露防止対策上の 弊害があることに注意する必要があります。ダクトを用いた方式の場合は、給排気両系統の圧力損失と送風機能 力が適っているかの確認を行なう必要があります。 ・天井裏等についても排気を行う。 ■ 第二種換気設備の場合 居室内の空気圧が、常に天井裏など空気圧より高く保たれるので、居室内に空気が流入することはないとみなされ ますが、躯体内部への漏気により内部結露の危険性は増します。このため、戸建て住宅で気密性の低い場合は採 用すべきでない方式といえます。 ■ 第三種換気設備の場合 居室が天井裏等より負圧にならないように、天井裏等の排気を行う必要があります。住宅の天井裏の場合、天井からの 排気量の所要値は、排気量全体の5分の1以上とします。但し、居室などの必要有効換気量の一部を天井裏からの排気 に割り当てればよく、このために必要有効換気量の割り増しは要求されません。

2006年06月12日

-

換気設備の義務付け

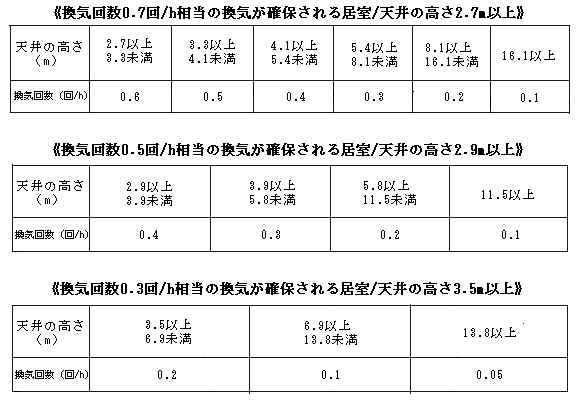

『換気設備の義務付け』 ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として住宅などの居室では 0.5回/h以上、その他の居室では0.3回/h以上の換気回数を確保できる有効換気量を有する換気設備の設置が義務付 けられています。 太文字部分の原則としてという部分は、下記の「令第20条の6」に触れられています。 「前項の規定は、同項に規定する基準に適合する換気設備を設ける住宅等の居室又はその他の居室とそれぞれ 同等以上にホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することがで きるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる住宅等の居室若しくはその他の居室又は国土交通大 臣の認定を受けた住宅等の居室若しくはその他の居室については、適用しない」 下線部の国土交通大臣が定めた構造方法(国土交通省告示第273号)によると、 ・常時開放された開口部の換気上有効な面積の合計が床面積1m2当たり15cm2以上設けられた居室 ・真壁造の建築物の居室で、外壁、天井及び床に(※1)合板その他これに類する板状に成型した建築材料を 用いず、かつ、外壁の開口部に設ける建具が(※2)木製枠で通気が確保できる空隙(隙間)を有するものを用いる これらに該当する場合は、住宅などの居室では0.5回/h以上、その他の居室では0.3回/h以上の換気回数を 確保できる有効換気量を有する換気設備は設けなくてもよいこととされているので、原則としてという表現に なっています。 ※1 合板その他これに類する板状に成型した建築材料とは、合板、MDF、パーティクルボードなどのボード類のことです。 ※2 現在、住宅などで使用されている通常の木製サッシは、一定の気密性を有するので、「木製枠で通気が確保できる 空隙(隙間)を有する」建具には該当しないと考えられます。 又、住宅などの居室では0.5回/h、その他の居室では0.3回/hに相当する換気量が必要有効換気量となっていますが、 天井の高さが高い居室(下記の表参考)については、換気回数を緩和することができます。 換気回数(回/h) 換気量(m3/h)を室内の容積で割った値で、室内の空気が1時間に外気と入れ替わった回数のことです。 換気量(m3/h) 室内の空気が1時間にどれくらいの量入れ替わるのかを示します。

2006年06月09日

-

規制対象範囲

『規制対象範囲』 改正建築基準法におけるホルムアルデヒドに関する建築材料の規制は「居室」と、その居室をとりまく「天井裏等」が対象に なります。 居室を有する建築物は、規制の内容により下記のように「居室」(居室と一体とみなされる屋内空間を含む)、「天井裏等」と 規制対象外の空間の3つに分かれます。 ※ 下記においては、居室と一体とみなされる空間も説明のために独立して分けています。 1.居室 建築基準法上で「居室」とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室を いう」と定義されています。 さらに居室は「住宅等の居室」と「住宅等の居室以外の居室」に区分されます。 詳しくは「シックハウス対策に係る建築基準法の概要」をご覧ください。 2.居室と一体であるとみなされる屋内空間 機械換気設備による換気計画上、居室と一体的に換気を行う廊下、便所、洗面所、浴室などの建築物の部分は居室と みなされます。このように複数の空間において一体的換気を行う場合には、これらの空間の空気の汚染度などは概ね等 しくなるため、1つの空間として、換気設備や建築材料に関する制限を適用することが必要になります。 【居室として取り扱われる屋内空間】 ・押入れなど居室に付属する収納部分は、通常は天井裏などに該当しますが、居室との間に換気を積極的に採ろうと 図る場合は居室と一体とみなされます。 ・常時開放された開口部で「居室」に接する廊下、納戸、ウォークインクローゼット ・ガラリやアンダーカットのある開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、換気経路となっている廊下 ・居室からの排気をトイレ、浴室などからまとめて排気する場合のトイレ、浴室 ・ガラリやアンダーカットのある開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、給気経路となっている納戸、ウォークインク ローゼット ・ガラリなどのついた襖などで居室との間に積極的に通気を図っている押入 ※ ガラリは、居室床面積1m2当たり、15cm2以上必要になります。 ※ 建具のアンダーカットは1cm以上必要になります。 3.天井裏等 「天井裏等」とは、居室に面する天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する部分で、押入れなどの収納スペ ースもこれらに該当します。 ・居室に隣接する天井裏、屋根裏(小屋裏)、床裏(床下)、外壁内部、間仕切りの内部、物置その他これらに類する 部分で居室との間に「気密層」をもたない場合 ・開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、換気経路となっていない納戸、ウォーキンクローゼット ・屋根裏収納、造り付け収納、床下収納、通常の襖などで仕切られた押入れなど ・居室に設けられる収納スペース(押入、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、納戸、ウォーキンクローゼットなど) の内部仕上げ ・室内に直接面するボード類や壁紙などの透過性の材料を貼ったボード類の裏側に塗られた接着剤 ※ 収納スペースなどで、換気計画上居室と一体的に換気を行うため居室への給気経路となる部分は、居室とみな されます。 この「天井裏等」が制限される理由は、機械換気設備を設けた場合には天井裏等から居室へホルムアルデヒドが流 入するおそれがあるためです。 4.規制対象外の空間 換気経路としない廊下、便所、洗面所、浴室などで居室(居室とみなす空間を含む)との境が壁又は建具(襖や障子は 含まない)で仕切られる場合は、建築材料の制限及び機械換気設備の換気量算定の対象外になります。 ・便所、洗面所、浴室、シャワー室などで居室と接していないか、居室と接していても通気性のない壁や扉で遮断され ている場合 ・開き戸、折れ戸、引き戸で居室と仕切られ、換気経路となっていない廊下 ・通気層で居室との間を遮断した天井裏、屋根裏、床下、外壁 ・通気止めや気密層で居室との間を遮断した間仕切り壁

2006年06月08日

-

学会

『学会』 シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 室内環境学会 ■ (社)空気調和・衛生工学会 ■ (社)日本建築学会 ・ 室内化学物質空気汚染調査研究委員会

2006年06月07日

-

関連団体

『シックハウス症候群、化学物質過敏症関連』 シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ NPO法人 シックハウス診断士協会 シックハウス症候群問題についての調査研究を行い、この問題に関する専門家の育成及び資格認定制度を 確立しています。

2006年06月05日

-

「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その3

「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その3建築基準法では、シックハウス対策としてクロルピリホスは一切の使用禁止がされていますが、ホルムアルデヒドは使用量の制限に止まっています。 詳細については、 「クロルピリホスに関する規制」 「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その1 「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その2 をご覧下さい。ここで大事なのは、ホルムアルデヒド発散建築材料でF☆☆☆☆に分類されている建材にはホルムアルデヒドが全く含まれていないという意味ではないことです。あくまでもF☆☆☆☆建材を使用すれば、室内のホルムアルデヒド濃度を厚生労働省の個別物質の指針値内に抑制でき、面積の制限がなく使用できますということです。規制に当たり、気象条件は化学物質の発散量が温湿度は上昇するほど増大することを考慮し、外気温、相対湿度及び風速については、室内濃度が最も高くなると想定される夏期の条件によっていますが、実際には夏期では、建材からのホルムアルデヒドの発散量も増え、室内での濃度は厚生労働省の設定したホルムアルデヒドの指針値を超えることがあります。さらにF☆☆☆☆建材を使用した建築物においても、シックハウス症候群様の症状を引き起こされている方がおられるということです。これは法律的には違反した建築物で引き起こされた病状ではないので、実際にそこに住まわれる方が建設した側(建設会社、工務店)に訴えても、建設した側にも法律に遵守しての結果ということで、せっかく家を購入したにもかかわらずどうすることもできずに悩み苦しんでいる方がおられるという現実があります。ここでもう一度整理すると ・建築基準法を遵守して建設された建築物でも、気象などの条件により厚生労働省の設定した室内濃度指針値を 実際超えてしまうということ ・建築基準法を遵守して建設された建築物でも、実際にシックハウス症候群様の症状を引き起こされる方がおられ ること が現実にあります。 このように建築基準法を遵守して建てられた建築物でシックハウス症候群様の症状を引き起こした場合、これは「シックハ ウス症候群」ではないとされるのでしょうか? 又、そこに住まう人の体質がたまたまそのような症状を引き起こす状態だったので、それは「化学物質過敏症」で責任は 本人にあるとされるのでしょうか? ※ 関連として「シックハウス症候群と化学物質の違い その1」、「シックハウス症候群と化学物質の違い その2」 もご覧下さい。 この辺の判断はまだまだ議論の余地があると思われますが、現実的には議論を回避しているような向きも感じます。 建てる側も住む側もしっかりその辺りを認識していく必要があると思います。 この辺りについては「シックハウス対策に係る規制の疑問点」でもう少し深く掘り下げてますので、ご覧ください。

2006年06月04日

-

「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その2

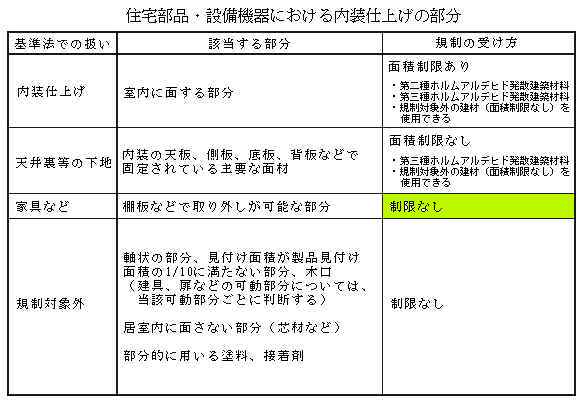

「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その2 居室の内装の仕上材の規制の対象となる範囲(部位)が下記のように定められています。 【規制対象】 ・壁、床、天井、屋根(天井を貼らない場合)、建具(ドアなどの居室の室内に面する部分)などの面的な部分 ・あらわしで使った柱などの軸材で、露出面積が室内に面する部分の1/10を超えた部分 ・造りつけ家具や建具の枠などは当該家具などの見付け面積の1/10を超える部分 ・室内に直面するボード類(表面化粧などの二次加工を含む) ・「透過性」(通気性)のある材料を貼ったボード類 ・「透過性」のある材料には、壁紙やカーペットなどが当該 【規制対象外】 ・廻り縁、窓台、窓枠、手すり、巾木、鴨居、敷居、長押、見切り、落としがけ、畳寄せ、障子、カーテンボックスなどの 造作材、建具枠、方立て、間柱、胴縁など ・柱などの軸材(軸状の部分) ・部品、設備見付け面積が1/10に満たない部分 ・部品、設備の木口 ・部品、設備の芯材など居室に面さない部分 ・部分的に用いる塗料、接着剤 ・部品、設備の内部の天板、側板、底板、棚板などで固定されている主要な面材 次に、建設時に居室に設置される住宅部品や設備機器ですが、これらは構成部材ごとに ・内装仕上げ ・天井裏等の下地 ・家具などと同様の扱いとなる部分 に区分され、まとめたものが下記の表のようになります。 上記の表中にある棚板などで取り外しが可能な部分に関しては「制限なし(緑色の部分)」とありますが、 ここについては実際に問題になった事例を「シックハウス対策に係る規制の疑問点」で述べていますので ご覧ください。

2006年06月03日

-

「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その1

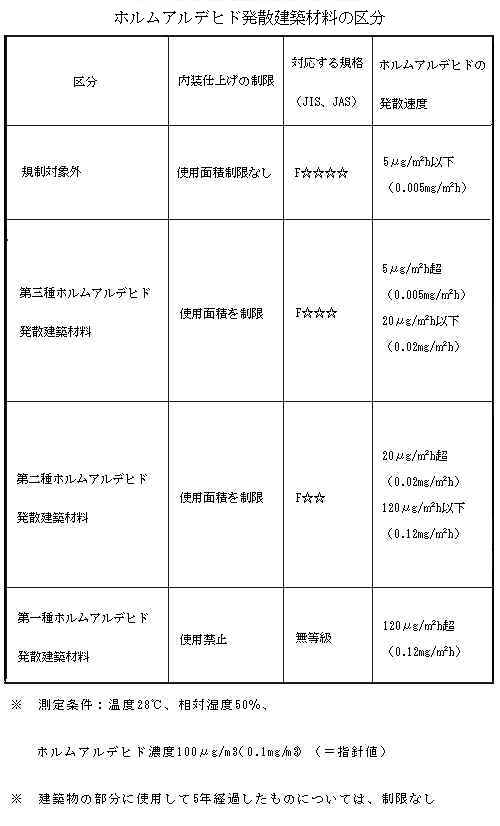

「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その1 ホルムアルデヒドに関する規制については、建築材料と換気設備が相互に関係する技術的基準が定められています。 まず、ホルムアルデヒドに関する規制の対象となる建築材料は、ホルムアルデヒドの発散速度に応じて、次の通り4つの 区分に分類されます。 ※ F☆☆☆☆のFとは Fはホルムアルデヒド(Formaldehyde)の頭文字を表わし、☆の数は、ホルムアルデヒドの発散量を表わします。 ホルムアルデヒドの発散量により☆の数が決まっています。 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料とは 居室の内装仕上げに、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超える量のホルムアルデヒド を発散するものとして国土交通大臣が定める建築材料 第二種ホルムアルデヒド発散建築材料とは 居室の内装仕上げに、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.02ミリグラムを超え0.12ミリグラム以下の 量のホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が定める建築材料 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料とは 居室の内装仕上げに、夏季においてその表面積1平方メートルにつき毎時0.005ミリグラムを超え0.02ミリグラム以下の 量のホルムアルデヒドを発散するものとして国土交通大臣が定める建築材料 上記の表でもわかるように、 ・第一種ホルムアルデヒド発散建築材料については、居室の内装仕上げへの使用が禁止されました。 また、 ・第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料については、 下記の式を満たすように、居室の内装仕上げへの使用面積が制限されました。 ※1 住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む 店舗の売り場をいいます。 ※2 換気について、表に示す換気回数の機械換気設備を設けた場合と同等以上の換気が確保されるものとして国土 交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを含みます。 F☆☆☆☆等級の建材や、無垢材や鉄、石などのホルムアルデヒド発散建築材料に指定されていない「告示対象外建材」の 場合は、面積制限を受けることなく内装仕上げに使用できます。 この部分に関して気になる点を「シックハウス対策に係る規制の疑問点」で述べていますのでご覧ください。

2006年06月02日

-

官公庁

『官公庁』 シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ 厚生労働省 ・ シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 中間報告書-第1回~第3回のまとめ について ・ シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 中間報告書-第4回~第5回のまとめについて ・ シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 中間報告書-第6回~第7回のまとめ について ・ シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会 中間報告書-第8回~第9回のまとめについて ・ 職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインについて ・ 化学物質の審査及び製造などの規制に関する法律(化審法) ・ 有害物質を含有する家庭用品の規制基準概要 ■ 国土交通省 ・ 建築基準法に基づくシックハウス対策について ・ シックハウス対策チラシ ・ シックハウス対策パンフレット ■ 文部科学省 ・ 学校環境衛生の基準 ■ 環境省 ・ PRTRインフォメーション広場 ・ 化学物質の審査及び製造などの規制に関する法律(化審法) ・ 大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君) ・ 花粉観測システム(はなこさん) ■ 経済産業省 ・ 化学物質排出把握管理促進法 ・ 化学物質の審査及び製造などの規制に関する法律(化審法) ・ 家庭用品品質表示法 ■ 農林水産省 ■ 外務省 ■ 林野庁 ■ 気象庁 ・ 紫外線情報

2006年06月01日

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- 聖地・神社仏閣・パワースポット

- 秋の京都旅行 ⛩️『伏見稲荷大社』

- (2025-11-28 15:19:56)

-

-

-

- 医療・健康ニュース

- マイクロプラスチックが、流産をうな…

- (2025-11-02 21:08:34)

-