2006年07月の記事

全37件 (37件中 1-37件目)

1

-

有機溶剤

『有機溶剤』 有機溶剤とは、 常温・常圧で揮発しやすく、水に溶けにくい物質(油、樹脂など)を溶解する性質のある有機化合物の液体のことです。 【主な特徴】 ・揮発性が非常に高い ・特有のにおいがある ・水とは混ざりにくい ・油脂類をよく溶かす ・蒸気は空気よりも重い ・引火性、燃焼性があるものが多い 【主な毒性】 ・低濃度の慢性曝露では頭痛、頭重、易疲労感、倦怠感、めまい、吐き気、食欲不振、皮膚への炎症などを引き起こす ・高濃度曝露による急性中毒では中枢神経に作用し、麻酔症状を引き起こす この有機溶剤は、我々の生活の中で塗料、スプレー剤、接着剤、シミ抜き、ワックスなどに油脂や顔料を溶かす目的で使われて おり、非常に種類が多い。 その中で、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)」で規制されているものは下記の通りです。 ・テトラクロロエチレン ・トリクロロエチレン ・メタノール → 詳しくは「家庭用品の規制基準 1」をご覧ください。 ※ 「有機溶剤」については、労働安全衛生法でも述べていきますのでご覧ください。

2006年07月31日

-

洗浄剤

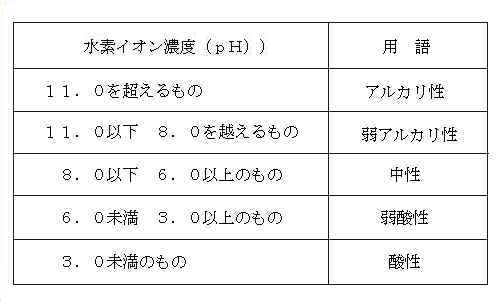

『洗浄剤』 ここでは「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(以下、家庭用品規制法)」で規制されている液体状のものに ついてのみ述べていきます。 では、家庭で使われる洗浄剤とは一体何でしょうか? これは、酸・アルカリ剤などの主に化学作用で汚れを落とすもので、酸性、中性、アルカリ性などの液性による区分は、その 水素イオン濃度(pH)により決められています。 液性は使用される化学物質の種類により変わりますが、その辺については「東京都福祉保健局健康安全室薬事監視課」の 資料を引用させていただきます。--------------------------------------------------------------------------------------------- 1.酸性洗浄剤 塩酸、硫酸などの無機酸やスルファミン酸、シュウ酸などの有機酸を主成分としており、界面活性剤が添加されて いるものもあります。 トイレ用洗浄剤に多くみられ、アンモニア塩、カルシウム塩、マグネシウム塩、ナトリウム塩などの汚れを酸の力に より分解します。 2.中性及び弱アルカリ、弱酸性洗浄剤 陰イオン系や非イオン系の界面活性剤を主成分としており、これに種々の添加物が加えられています。 台所用、洗濯用の合成洗剤は、ほとんどがこのタイプで、界面活性剤の力により油汚れを落とします。 界面活性剤や添加物の種類により、液性が弱アルカリ性または弱酸性となるものもあります。 3.アルカリ性洗浄剤 炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムを主成分として、換気扇、ガスレンジなどの油汚れや 排水タイプのつまりを落とすものと、これらに漂白剤である次亜塩素酸ナトリウムを加えたカビ取り剤などがあります。--------------------------------------------------------------------------------------------- このように洗浄剤は酸性、弱酸性、中性、弱アルカリ性、アルカリ性のものに分類されています。 この中で、強酸や強アルカリの洗浄剤は、皮膚の粘膜に炎症を起こす性質があるので「家庭用品規制法」では、塩化水素 (塩酸)、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムの含有量と、容器の強度が以下のように規定されています。 ■ 住宅用洗浄剤で液体状のもの 【規制物質】 塩化水素(塩酸)、硫酸 【規制】 酸の量として10%以下の含有量 法で定める容器強度を有すること ■ 家庭用洗浄剤で液体状のもの 【規制物質】 水酸化ナトリウム 、水酸化カリウム 【規制】 アルカリの量として5%以下の含有量 法で定める容器強度を有すること 下線部の容器強度については、「家庭用品規制法」によって、次のような基準が設けられおり、次の試験方法に適合したもの しか認められません。 ここで注意が必要なのは、購入時には基準に適合した容器でも、長期に保管したり、日の当たる場所や温度が高すぎたり 低すぎたりする場所に保管するなど家庭での保管方法が悪いと容器が劣化して弱くなることです。 洗浄剤については、「家庭用品品質表示法」でも規制されております。 その辺りについて、又、洗浄剤については別項を立ち上げてもう少し詳しく述べていく予定です。

2006年07月30日

-

家庭用エアゾール

『家庭用エアゾール』 煙や霧のように気体の中に多数の微粒子が浮遊している状態のことをエアゾル状態といいます。 エアゾール剤とは、 缶の中に使用目的とする液状・粉状の内容物と液化ガスあるいは圧縮ガス(噴射剤)を詰め、ボタンを押すとガスの圧力で使 用目的の内容物が霧状に吹き出し、エアゾル状態を作るものです。 噴射剤があることで細かな霧になったり、均質な泡として 噴射することができます。 → さらに詳しくは(社)エアゾール協会のHPをご覧ください。 アイロン掛けの霧吹き缶や香水などに用いられるポンプ式とエアゾール製品とは違い、エアゾール製品はあくまでも自圧式すな わち噴射剤を持った製品と限定されます。 但し、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(以下、家庭用品規制法)」では、噴射剤の有無にかかわらず、使用 時にその内容成分が噴霧され、エアゾル状態となる製品と定義されています。 この場合は、アイロン掛けに使用する霧吹きのような構造のものもエアゾール製品になります。 しかし、ムーススプレーは、一般的にはエアゾール剤に該当しますが、家庭用品規制法では、規制対象外になります。 「家庭用品規制法」では、エアゾール剤に含まれる噴射剤や有機溶剤のうち、塩化ビニル、メタノール、テトラクロロエチレン、 トリクロロエチレンが規制されています。 → 詳しくは「家庭用品の規制基準 1」をご覧ください。 又、スプレータイプの家庭用接着剤、塗料、ワックス、くつ墨、くつクリームについては、防菌・防カビ剤として配合されていた有機 水銀化合物、トリフェニル錫化合物、トリブチル錫化合物も規制されています。 → 詳しくは「家庭用品の規制基準 2」をご覧ください。

2006年07月29日

-

関連用語

【関連用語】 ※ 少しづつ追加していきます。 【ア行】 アスペルギルス アスペルギルス・フラバス アフラトキシン 亜麻仁油 アルカリ性 アルテルナリア 藺草(いぐさ) イエニクダニ ISM(イズム) 稲わら 隠気門亜目 インシュレーションボード MSDS(化学物質等安全データシート) 塩基性 オクラトキシン オーレオバシディウム 【カ行】 界面活性剤 加水分解 可塑剤 乾性油 乾留 揮発 凝固点 嫌気性細菌 クラドスポリウム 光化学オキシダント 光化学スモッグ 好気性細菌 後気門亜目 合成樹脂 更年期障害 【サ行】 催奇形性 酸性 七島藺 臭気 水素イオン濃度指数(pH) スポロトリコーシス 前気門亜目 染土 【タ行】 大豆油 畳縁 ダニ媒介性脳炎 中気門亜目 中性 潮解 天然樹脂 トリコテセン系 トリコデルマ 【ナ行】 熱可塑性樹脂 熱硬化性樹脂 【ハ行】 ハードボード 背気門亜目 半乾性油 PRTR(化学物質排出移動量届出制度) 日和見感染 ファイバーボード 不乾性油 フザリウム 沸点 不定愁訴 浮遊粉塵 浮遊粒子状物質(SPM) 分留 ペニシリウム 変異原性 ベンゼン環 芳香族化合物 芳香族炭化水素 ポリエチレン ポリスチレンフォーム 【マ行】 マイコトキシン ミディアムデンシティファイバーボード(MDF) 無気門亜目 ムコール 【ヤ行】 融点 ヨウ素価 葉緑素 【ラ行】

2006年07月28日

-

光化学オキシダント

『光化学オキシダント』 光化学オキシダントとは、 工場や自動車などから大気中に排出された窒素酸化物(NOx)と炭化水素(HC)が、太陽光線に含まれる紫外線を受けて 光化学反応を起こし生成される酸化性物質のことで、光化学スモッグの原因になります。 大気汚染に係る環境基準では、下記のように定義されています。 「光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレート(PAN)その他の光化学反応により生成される 酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。」 下線部説明 中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するすべての酸化性物質の総称を全オキシダントといいますが、その全オキシダン トの中から二酸化窒素を除いた物質が光化学オキシダントと呼ばれます。 【特徴】 光化学オキシダントは、窒素酸化物や炭化水素が、太陽の強い紫外線を浴びて変質した結果、二次的に生成されるもので ある。 ため、日差しが強くなる春から夏にかけての日中に濃度が高くなる。 したがって、光化学スモッグは、風の弱い晴れた日で、紫外線の強い夏の日中に発生し、紫外線の弱い冬やあるいは太陽の 出ていないは夜間には発生しない。 【発生源】 ・工場の排煙 ・自動車排出ガス 【健康への影響】 ・目やのどの刺激 【その他】 ・大気汚染に係る環境基準において、光化学オキシダントは、1時間値が0.06ppm以下であることと定められています。 ・大気汚染防止法では、 「大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合」に おいて、光化学オキシダントの注意報の発令を規定しています。 この場合の光化学オキシダント濃度は、常時監視の測定データが1時間値100万分の0.12以上である大気の汚染の 状態になった場合(1時間値で0.12ppm)とされています。 「気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で 定める場合」は、警報の発令を規定しています。 この場合の光化学オキシダントの濃度は、1時間値100万分の0.4以上である大気の汚染の状態になった場合(1時間値で 0.4ppm)とされています。

2006年07月27日

-

メチルアルコール(メタノール)

『メチルアルコール(メタノール)』 【特性など】 ・アルコールの一種で、木清とも呼ばれる ・揮発性が高い ・天然ガスや石炭などから製造 【主な用途】 ・有機溶剤 ・ホルマリンの原料 ・家庭用塗料 ・アルコールランプなどの燃料 ・家庭用エアゾール製品 【毒性・症状など】 ・視神経障害 ・メチルアルコールが体内で酸化され生ずるホルムアルデヒドがさらに酸化されて生ずる蟻酸(ギ酸)の毒性により死亡に 至る危険性がある 【その他】 ・毒物及び劇物取締法において劇物に指定されている ・家庭用品規制法によって規制される有害物質である

2006年07月26日

-

お問い合わせ

『お問い合わせ』 このブログの性格上、コメントなどを直接受け付けておりませんが、当方が他で運営しているサイトへ質問が増えてまいり ました。 そこで双方のやり取りを円滑に行うために、お互いのコミニケーションが図りやすいように窓口を明確にすることにしました。 今後ご質問などは下記のどちらかへご連絡いただけますと対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。 1.シックハウス診断士事務所 お問い合わせフォーム 2.メール お問い合わせ

2006年07月25日

-

毒物及び劇物取締法(毒劇法)

『毒物及び劇物取締法(毒劇法)』 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的として昭和25年(1950)に制定され ました。 毒物、劇物、特定毒物が政令で指定され、これらは登録された者でなければ製造、輸入、貯蔵、運搬、販売などの行為が禁止 されています。 この法律で「毒物」、「劇物」、「特定毒物」とは、 《国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部データによる》 【毒物】 ・別表第一に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 ・別表第一の28 「前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であって政令で定めるもの」 【劇物】 ・別表第ニに掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 ・別表第二の94 「前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であって政令で定めるもの」 【特定劇物】 ・別表第三に掲げるものをいう。 ・別表第三の10 「前各号に掲げる毒物ほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であって政令で 定めるもの」 ※ 毒物や劇物の判定は、動物における知見、ヒトにおける知見、又はその他の知見に基づきます。 詳しくは、「毒物劇物の新判定基準 ※1」をご覧ください。 ※1 この判定基準は、薬事・食品衛生審議会の内規です。 ※※ 医薬品及び医薬部外品については、薬事法で規制されています。 【毒物及び劇物の表示】 容器及び被包に表示しなければならない事項は、 1.「医薬用外毒物」(赤地に白色の文字)、「医薬用外劇物」(白地に赤色の文字)を表示 2.毒物又は劇物の名称 3.毒物又は劇物の成分及びその含量 4.厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称 5.毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項 【貯蔵・陳列場所の表示】 毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の 文字を表示しなければならない。 【購入する際の手続き】 毒物劇物を購入する場合、下記の事項を記載し捺印した書面(譲受証という)が必要になります。 1.毒物又は劇物の名称及び数量 2.販売又は授与の年月日 3.譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) ※ 下記の人は毒物及び劇物を購入することはできません。 ・18歳未満の人 ・心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として 厚生労働省令で定めるもの ・麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 このように毒物及び劇物取締法では、人間にとって不都合を引き起こす物質を、毒物(生命に影響を及ぼす物質)と劇物(劇薬と 同程度の毒性をもつ医薬品以外の物質)に分類して、その取り扱いを規制しています。

2006年07月24日

-

医療関連

『医療関連』 シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ (社)日本薬剤師会

2006年07月23日

-

塩化水素

『塩化水素』 【特性など】 ・無色で刺激臭のある気体 ・塩化水素ガスの水溶液が塩酸 ・胃液は薄い塩酸 【主な用途】 ・塩酸の製造 ・塩化ビニルの原料 ・住宅用洗浄剤 【主な発生源】 ・発生の多くの原因としては塩化ビニール系プラスチックの燃焼によるものがある 【毒性・症状など】 ・多量の吸入により咽頭部の痙攣や肺水腫が起きる ・目や皮膚の組織にも強烈な刺激を与える 【その他】 ・大気汚染防止法の排出基準に係る物質および特定物質、家庭用品規制法によって規制される有害物質である

2006年07月22日

-

日常生活用品関連

『日常生活用品関連』 シックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギー、生活改善などに関するリンク先です。 ※ 随時追加していきます。 ■ (社)日本エアゾール協会 ■ (社)日本玩具協会

2006年07月21日

-

家庭用品とホルムアルデヒド

『家庭用品とホルムアルデヒド』 衣類(繊維製品)には、しわ防止剤・防縮剤などの性能を与えるために樹脂加工剤としてホルムアルデヒドを使って加工されて いるものがあります。 そこで、ホルムアルデヒドは衣類などの繊維製品は「有害物質を含有する家庭用品に関する法律」によって規制されています。 具体的には、下記のようになります。 ■ 生後24か月(2歳)以下の乳幼児用 ・繊維製品のうち おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、靴下、中衣、外衣、帽子、寝具 ホルムアルデヒドの含有量が16ppm以下であること ■ 子供・大人(24か月以上)用 ・繊維製品のうち 下着、寝衣、手袋、靴下及び足袋 ・かつら、つけまつげ、つけひげ又は靴下どめに使用される接着剤 ホルムアルデヒドの含有量が75ppm以下であること ※ ベビー用繊維製品については、販売時には、ホルムアルデヒドの残留規制があり、ホルムアルデヒドは原則検出 されないこととなっています。 ここで気づくのは24ヶ月=2歳と3歳では大幅に規制が緩くなっていることがわかります。 子供・大人用(24ヶ月以上)は乳幼児用(24ヶ月以下)と比較した場合、規制値がかなりゆるめになっており、さらに対象の繊維 製品も少なくなっています。 これは以下の理由によります。 ・赤ちゃんがなめると予想される。 ・赤ちゃんの皮膚の感受性が高く、ホルムアルデヒドによるアレルギーを起こす可能性が高い。 しかし、この中で、3歳児と成人で一緒の対応をしているところに次のような疑問が残ります。 ・子供でも物を口に入れる場合もある。 ・子供は、成人よりも肌が敏感であるといえる。 さらに、このような規制があることも知らないために、知らずしらずに下記のような間違いを起こしているケースがあります。 ・生後24ヶ月以下の乳幼児の繊維製品には、大人のものよりも低いホルムアルデヒドの含有量の規制がありますが、 実際には一つの例として子供を寝かせるときに通常のバスタオルを使用している場合があります。 ようするに大人用の繊維製品も乳幼児用のも同じように考えて当たり前のように使用されているということです。 ・ホルムアルデヒドは、繊維などに吸着しやすい性質(移染)がありますが、乳幼児の繊維製品と大人用のものを一緒 にしておいたり、近くに置いておくと移染する可能性が高くなります。 ・販売されているところ(売り場)で乳幼児製品が包装されてなかったり、一般商品の近くで売られている場合も移染する 可能性が高くなります。 ※ 製造後は基準値以下であっても輸送や保管、店舗での展示中に「違反品」となるケースも多く、 特に厳しい基準が設けられているベビー服での違反が目立ちます。 ・タンスにホルムアルデヒドが使用されている場合、そこへ収納する繊維製品に移染します。 さらに気になるのは、繊維製品のうち、生後24ヶ月以内の乳幼児用の衣類はこの法律で含有量が規制されていますが、 布製のおもちゃは規制の対象になっていないことです。 又、食品衛生法で規制されるおもちゃにも含まれていません。 布地にはホルムアルデヒドを含む加工剤を使用したり、別のものからホルムアルデヒドが移ったりすることがあります。 それら布製のおもちゃを乳幼児がなめたり、肌にこすり付けたりして遊ぶこともあります。 もし布製のおもちゃにホルムアルデヒドが含まれていた場合、皮膚の敏感な乳幼児や特にアレルギー体質の乳幼児や 子供に皮膚炎などの障害を起こす可能性があります。 ※ 乳幼児向け布製おもちゃについては、(社)日本玩具協会が自主基準である「玩具安全基準」を作成し、基準に合格した ものに「STマーク」を表示することを認めています。 ホルムアルデヒドについては、その基準のひとつとして、家庭用品規制法の「生後24ヶ月以下の乳幼児用繊維製品」に 準じた基準が定められています。 又、皮膚に直接使用される医療用などのサポーターも規制の対象になっていないのも懸念されます。 このように現状の法規制に対しても疑問点もありますが、それ以上に、我々が生活で身近に使用されるものにホルムアルデヒ ドの規制がかかっているのを知らずに、規制されている製品の取り扱いを間違って行い、規制されている意味をなさなくしている 現状があります。 この辺りについては、 「シックハウス問題が教えてくれていること」の項をご覧ください。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 【対策】 ・ホルムアルデヒドは水に溶けやすい性質があるため、新品の場合、着用前に一度洗濯する。 ※ 但し、洗濯した衣類をホルムアルデヒドの放散するタンスにしまうとホルムアルデヒドが移ることがあります。 ・乳幼児の健康被害を防ぐためには、布製おもちゃを購入するときには洗濯が可能なものを選び、購入後はいったん洗濯して から遊ばせる。

2006年07月20日

-

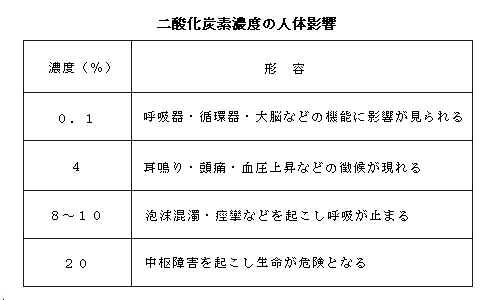

二酸化炭素

『二酸化炭素』 【特性など】 ・無色、無臭の気体 ・水に溶けて炭酸となり、弱酸性を示す ・不燃性 ・気体は炭酸ガス、固体はドライアイス、水溶液は炭酸と呼ばれる ・植物の光合成に必要 【主な用途】 ・炭酸飲料水 ・ドライアイス ・入浴剤 ・消化剤 【主な発生源】 ・人間の代謝作用 ・炭素を含む物質(石油、石炭、天然ガス、木材など)の燃焼、動植物の呼吸や微生物による有機物の分解などによって生じる ・たばこ煙 ・開放型暖房器具 【毒性・症状など】 ・高濃度にならない限り、人体にそれ程の影響はない ・目の痛みや頭痛 ・吐き気 ・めまい ・呼吸困難 ・心拍数の上昇や血圧の上昇 ・ストレスや疲労等により深呼吸をし過ぎたり、呼吸が速くなり過ぎたりして人体の血中の二酸化炭素濃度が異常に低くなった 場合、過換気症候群(過呼吸症候群)を引き起こす 池田耕一氏 「空気環境と人体」「建築設計資料集成1、環境、環境、丸善刊、1978 【その他】 ・新鮮な空気を入れ換える目安 ・二酸化炭素は赤外領域に強い吸収帯を持つため、地上からの熱が宇宙へと拡散することを防ぐ温室効果ガスとしてはたらく ・今日では大気中濃度が上昇し、地球温暖化の最大の原因物質として問題になっている ・二酸化炭素自体の温室効果はメタンやフロンにくらべ小さいが、排出量が莫大であることから、地球温暖化の最大の原因と 言われている ・1997年、京都議定書が結ばれ、先進国の二酸化炭素量の削減数値目標が定められた ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)においては、下記の表のように定められている

2006年07月19日

-

大気汚染防止法

『大気汚染防止法』 この法律は、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的としています。 人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定 されていますが、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づき以下のように規制が実施されています。 ● ばい煙の排出の規制等 ● 揮発性有機化合物の排出の規制等 2004年(平成16年)には、浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダントによる大気汚染の防止を図るため、 揮発性有機化合物(VOCs)を規制するための改正が行われました。 ● 粉じんに関する規制 ● 有害大気汚染物質対策の推進 ● 自動車排出ガスに係る許容限度等 具体的な対象物質としては、 ばい煙 ばい煙とは、 ・硫黄酸化物 ・煤塵(すす) ・有害物質 1)カドミウム及びその化合物 2)塩素及び塩化水素 3)弗素、弗化水素及び弗化珪素 4)鉛及びその化合物 5 )窒素酸化物 ・揮発性有機化合物(VOCs) この法律において「揮発性有機化合物」とは、 大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の 原因とならない物質として政令で定める物質を除く)のことをいいます。 粉塵 ・一般粉塵 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質 ・特定粉塵 粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質 自動車排出ガス 自動車の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる おそれがある物質 特定物質(28物質) 「特定物質」とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に 係る被害が生ずるおそれがある物質で、次の28物質が定められています。 (1)アンモニア (2)弗化水素 (3)シアン化水素 (4)一酸化炭素 (5)ホルムアルデヒド (6)メタノール (7)硫化水素 (8)燐化水素 (9)塩化水素 (10)二酸化窒素 (11)アクロレイン (12)二酸化硫黄 (13)塩素 (14)二硫化炭素 (15)ベンゼン (16)ピリジン (17)フェノール (18)硫酸(三酸化硫黄を含む) (19)弗化珪素(20)ホスゲン (21)二酸化セレン (22)クロルスルホン酸 (23)黄燐 (24)三塩化燐 (25)臭素 (26)ニッケルカルボニル (27)五塩化燐 (28)メルカプタン 有害大気汚染物質 「有害大気汚染物質」とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質で大気汚染の 原因となるものをいい、該当する可能性のある物質として234種類、そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質 (優先取組物質)として次の22種類がリストアップされています。 (1)アクリロニトリル*1 (2)アセトアルデヒド*1 (3)塩化ビニルモノマー*1 (4)クロロホルム*1 (5)クロロメチルメチルエーテル (6)酸化エチレン (7)1,2-ジクロロエタン*1 (8)ジクロロメタン*1 (9)水銀及びその化合物 (10)タルク(アスベスト様繊維を含むもの) (11)ダイオキシン類*2 (12)テトラクロロエチレン*1 (13)トリクロロエチレン*1 14)ニッケル化合物*1 (15)ヒ素及びその化合物 (16)1,3-ブタジエン*1 (17)ベリリウム及びその化合物 (18)ベンゼン*1 (19)ベンゾ[a]ピレン (20)ホルムアルデヒド*1 (21)マンガン及びその化合物 (22)六価クロム化合物 *1:事業者は、自主管理計画を作成し排出抑制に取り組む *2:ダイオキシン類はダイオキシン類対策特別措置法に基づき対応している ※ 有害大気汚染物質については、十分な科学的知見が整っているわけではなく、未然防止の観点から、 早急に排出抑制を行わなければならない物質として、 1) ベンゼン 2) トリクロロエチレン 3) テトラクロロエチレン の3物質が指定物質として、それぞれ排出抑制基準が定められています。 ※ 大気汚染防止法では、有害大気汚染物質対策の推進に当たり、各主体の責務を下記のように定めています。 ・国の施策:科学的知見の充実、健康リスク評価の公表等 ・地方公共団体の施策:汚染状況の把握、情報の提供等 ・事業者の責務:排出状況の把握、排出抑制等 ・国民の努力:排出抑制等

2006年07月18日

-

テトラクロロエチレン

『テトラクロロエチレン』 【特性など】 ・有機塩素系溶剤の一種 ・無色透明の液体 ・不燃性 ・揮発性 ・難水溶性 ・エーテル様のにおいがある 【主な用途】 ・ドライクリーニングの洗浄剤 ・家庭用洗剤 ・家庭用エアゾール製品の溶剤 ・各種電気機械部品や精密機械部品などの洗浄剤 【毒性・症状など】 ・吸入により、めまい、頭痛、眠気、吐き気、言語障害、意識不明などの症状が引き起こる ・吸入により中枢神経系、腎臓、肝臓に影響を与える ・IARC2Aの発がん性物質 ・水生生物に対して毒性が強い 【その他】 ・環境中に排出されても安定で、トリクロロエチレンなどとともに地下水汚染などの原因物質となっている ・大気汚染に係る環境基準については「1年平均値が0.2mg/m3以下であること」とされている ・水質汚濁に係る環境基準及び土壌汚染に係る環境基準は「0.01mg/l 以下」と定められている

2006年07月17日

-

トリクロロエチレン

『トリクロロエチレン』 【特性など】 ・有機塩素系溶剤の一種 ・無色透明の液体でクロロホルムに似た臭い ・揮発性 ・難燃性 ・難水溶性 【主な用途】 ・衣類のドライクリーニングの洗浄剤 ・家庭用洗剤 ・家庭用エアゾール製品、油脂、ワックス、ゴムなどの溶剤 ・ハイテク工場の洗浄剤 ・皮革、金属の洗浄剤 ・マニキュア剥離剤 【毒性・症状など】 ・吸い込むとめまいや眠気、倦怠感、行動能力の低下、記憶の一部を喪失する場合がある ・目や鼻が痛くなる ・皮膚につくと皮脂を溶かし、カサカサになってはがれやすくなり炎症が出る ・高い濃度の溶液に接触すると、心拍停止や脾臓、肝臓、腎臓の損傷につながることがある ・日本でも高濃度曝露による死亡事例が労働災害として報告されている 【その他】 ・環境中に排出されても安定しており、テトラクロロエチレンなどとともに地下水汚染の原因物質となっている ・大気汚染に係る環境基準については「1年平均値が0.2mg/m3以下であること」とされている ・大気汚染防止法で、有害大気汚染物質対策の中で未然防止の観点から、早急に排出抑制を行なわなければ ならない物質(指定物質)に指定されています ・水質汚濁に係る環境基準および土壌の汚染に係る環境基準では「0.03mg/l 以下」と定められている

2006年07月16日

-

一酸化窒素

『一酸化窒素』 【特性など】 ・窒素と酸素からなる物質 ・無色で、無臭の気体 ・水に溶けにくい ・空気よりやや重い ・二酸化窒素より毒性が強い 【主な発生源】 ・ガスストーブ、ガスコンロ、ガス瞬間湯沸かし器 ・石油ファンヒーター、石油ストーブ ・自動車の排気ガス ・たばこの煙の中 ・車や工場などから排出された直後の窒素酸化物の90~95%が一酸化窒素 【毒性・症状など】 ・目の痛み ・頭痛 ・吐き気 ・意識不明の中毒症状など 【その他】 ・体内でも産生し、血管拡張作用を有する ・一酸化窒素は、紫外線と酸素によって二酸化窒素に酸化され、光化学スモッグの原因物質となる

2006年07月15日

-

家庭用品の規制基準 1

『家庭用品の規制基準 1』 家庭用品規制法により規制されている20種類の物質のうち10種類について、各物質ごとにまとめたものです。 残りの10種類については、「家庭用品の規制基準 2」をご覧ください。 【有害物質】 塩化水素 【用途】 洗浄剤 【対象家庭用品】 住宅用の洗浄剤で液体状のもの (塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く) 【基準】 酸の量として10%以下及び所定の容器強度を有すること---------------------------------------------------------------------------------------- 【有害物質】 硫酸 【用途】 洗浄剤 【対象家庭用品】 住宅用の洗浄剤で液体状のもの (塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く) 【基準】 酸の量として10%以下及び所定の容器強度を有すること---------------------------------------------------------------------------------------- 【有害物質】 塩化ビニル 【用途】 噴射剤 【対象家庭用品】 家庭用エアゾール製品 【基準】 所定の試験法で検出せず ※ 「家庭用エアゾール」の項もご覧ください。---------------------------------------------------------------------------------------- 【有害物質】 水酸化ナトリウム 【用途】 洗浄剤 【対象家庭用品】 家庭用の洗浄剤で液体状のもの (水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを含有する製剤たる劇物を除く) 【基準】 アルカリの量として5%以下及び所定の容器強度を有すること---------------------------------------------------------------------------------------- 【有害物質】 水酸化カリウム 【用途】 洗浄剤 【対象家庭用品】 家庭用の洗浄剤で液体状のもの (水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムを含有する製剤たる劇物を除く) 【基準】 アルカリの量として5%以下及び所定の容器強度を有すること---------------------------------------------------------------------------------------- 【有害物質】 テトラクロロエチレン 【用途】 溶剤 【対象家庭用品】 家庭用エアゾール製品 家庭用の洗浄剤 【基準】 0.1%以下 ※ 「家庭用エアゾール」の項もご覧ください。---------------------------------------------------------------------------------------- 【有害物質】 トリクロロエチレン 【用途】 溶剤 【対象家庭用品】 家庭用エアゾール製品 家庭用の洗浄剤 【基準】 0.1%以下 ※ 「家庭用エアゾール」の項もご覧ください。---------------------------------------------------------------------------------------- 【有害物質】 4,6‐ジクロル‐7‐(2,4,5‐トリクロルフェノキシ)‐2‐トリフルオルメチルベンズイミダゾール(略称:DTTB) 【用途】 防虫加工剤 【対象家庭用品】 繊維製品のうち おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物 家庭用毛糸 【基準】 30ppm以下(試料1gあたり30μg以下)---------------------------------------------------------------------------------------- 【有害物質】 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名:ディルドリン) 【用途】 防虫加工剤 【対象家庭用品】 繊維製品のうち おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物 家庭用毛糸 【基準】 30ppm以下(試料1gあたり30μg以下)---------------------------------------------------------------------------------------- 【有害物質】 メタノール(別名:メチルアルコール) 【用途】 溶剤 【対象家庭用品】 家庭用エアゾール製品 【基準】 5%以下 ※ 「家庭用エアゾール」の項もご覧ください。

2006年07月14日

-

二酸化窒素

『二酸化窒素』 【特性など】 ・毒性と刺激性のある赤褐色のガス ・中性で難水溶性 【主な発生源】 ・物が燃えるとき、空気中の窒素と酸素が反応してできる ・燃焼過程からはほとんどが一酸化窒素として排出され、大気中で二酸化窒素に酸化される ・地球規模では二酸化窒素のほとんどが生物活動から発生している ・石油ストーブ、石油ファンヒーター、ガスストーブ、ガスコンロ ・たばこ煙 ・自動車排気ガス 【毒性・症状など】 ・低濃度で咳、痰、めまい、呼吸困難、発熱、気管支炎など ・濃度が高いと、肺胞壁細胞膜を破壊し、肺の機能低下をきたす ・重症の場合は短時間で肺水腫を起こして死亡 【その他】 ・二酸化窒素が放出されると、水蒸気と結合して酸性雨になる ・大気汚染に係る環境基準では「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること、 またゾーン内にある地域については原則として現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回らないこと」と規制され ている

2006年07月13日

-

二酸化硫黄

『二酸化硫黄』 【別名】 亜硫酸ガス 【特性など】 ・硫黄と酸素の化合物 ・腐敗した卵に似た刺激臭のある有毒な無色の気体 ・空気より重い ・窒素酸化物と比べて水への溶解度が高いので、二酸化硫黄は大気中に浮遊する微小水滴や粒子表面水に溶解し、 硫酸イオンになり、酸性の硫酸ミストや硫酸水素アンモニウムあるいは中性の硫酸アンモニウム粒子として存在する ・窒素酸化物と比べて大気中での寿命が長い 【主な用途】 ・食品添加物として、漂白剤、酸化防止剤、保存料として用いられる ・塩素で漂白すると傷んでしまう絹・羊毛・麦わらなどを漂白するのに用いられる 【主な発生源】 ・硫黄を含む燃料の燃焼より放出 ・石炭を使う火力発電所 ・石油ファンヒーター、石油ストーブ、石炭燃焼暖房器具、練炭燃焼暖房器具 ・自動車の排気ガス 【毒性・症状など】 ・呼吸器を刺激し、咳、喘息、気管支炎などの障害を引き起こす ・吐き気、意識不明の中毒症状 ・低濃度で粘膜への刺激(低濃度での長期間曝露が問題になる場合が多い) ・高濃度では死亡 【その他】 ・四日市ぜんそくの原因 ・酸性雨を引き起こす最も大きな要因 二酸化窒素と反応して一酸化窒素と三酸化硫黄になることで硫酸を生じ、酸性雨の原因になる ・大気汚染に係る環境基準では「1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下である こと」と規制されており、排煙脱硫装置の導入、重油脱硫などによる燃料の低硫黄化など対策が進められた結果、 環境基準を達成するまでに汚染が改善している

2006年07月12日

-

汚染要因化学物質

「汚染要因化学物質」 環境基本法第16条で「人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準」として設定された大気汚染に関する環境基準 には下記のような物質があげられています。 【屋外の空気質に影響を与える主な汚染物質】 ・二酸化硫黄 ・二酸化窒素 ・一酸化炭素 ・浮遊粒子状物質(SPM) ・光化学オキシダント 【有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準】 ・ベンゼン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・ジクロロメタン その他にも、ダイオキシン類に係る環境基準なども設定されています。

2006年07月11日

-

ノナナール

『ノナナール』 【特性など】 ・バラ様、フローラル様、ミツ様、グリーン様などと呼ばれる芳香がある ・無色の液体 ・蒸気は空気より重く、高密度の場合は低部に滞留する性質があると考えられるが、滞留などにより拡散した空気との 混合気体は相対的に空気と同じ密度になる ・レモンやライム、オレンジなどの柑橘系の精油に天然成分として含まれる 【主な用途】 ・バラ、ユリ、ゼラニウムなどのフローラル系の調合香料に配合される ・シトラス系のフレーバーに少量用いられる 【毒性・症状など】 ・生体がノナナールに曝露された場合、ウサギを用いた動物実験の結果として、血液中の血小板における生化学反応に 変調を起こし得る ・現在のところ中毒の情報はほとんどない 【その他】 ・適量では抗炎症・鎮痛・鎮静作用があるともいわれる。

2006年07月10日

-

大気汚染

『大気汚染』 大気汚染が問題視されるようになったのは、産業の発展と共に使用された石炭燃料による煤煙(ばいえん)、そして石油燃料に よる粉塵、硫黄酸化物などのガス状物質が排出されるようになったからです。 これら工場などの排気物質については、排ガス処理を各工場で行うことにより改善されてきましたが、発生源が移動する自動車 やトラックなどからの排ガス処理が現在も問題になっており、その対策が急がれています。 まず、大気汚染を知るために、その発生源について、NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第二章の「大気環境の概要」の 中から一部引用させていただき、説明を加えていきます。 『大気汚染の発生源は、自然起源と人為起源に分類することができる。 自然起源は、火山噴火、森林火災、花粉、黄砂、海塩粒子などがあり、人為起源としては、化石燃料の燃焼、 生活活動に伴うもの、廃棄物処理などによるものである。 又、この他に大気中で紫外線を伴った化学反応により発生する超微粒子および光化学オキシダントなどが大気 中で二次生成により発生している。』 大気汚染の発生源は自然起源と人為起源に分類され、発生する形状もガス、エアロゾル、粒子と様々になりますが、 ここでは人為起源を中心に述べていきます。 上記の引用文を整理すると、大気汚染とは、 (一次汚染物質) 人間の社会活動において、石油及び石炭など化石燃料の燃焼、生活活動に伴うもの、廃棄物処理などによって 大気を汚染する物質 (二次汚染物質) 生産活動などによって発生した汚染物質が空気中で紫外線を伴った化学反応を起こして生じた物質 が大気を汚染することを意味します。 ※ 人為起源の中心となる工場の煤煙、自動車からの排出ガスは「大気汚染防止法」で規制されていますので、 詳しくは法令の「大気汚染防止法」をご覧ください。 大気汚染防止法は、工場や事業所に対する排出基準を規制していますが、一般的な大気汚染に関する環境基準は、 環境基本法第16条で設定されています。 ※ その基本の大気汚染物質については、「汚染要因化学物質」をご覧ください。 ※ 環境省では、大気汚染状況について、24時間、情報提供をしています。 →環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」

2006年07月09日

-

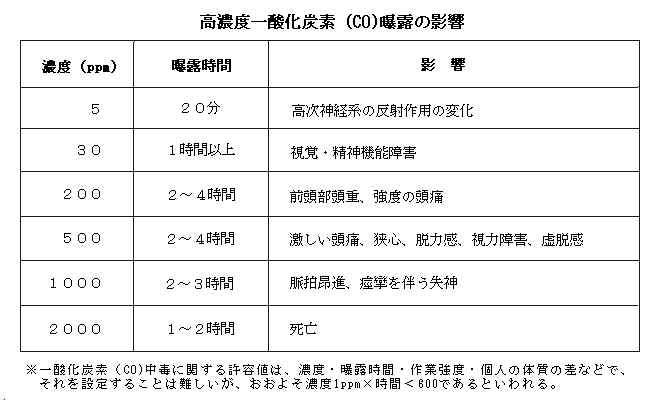

一酸化炭素

『一酸化炭素』 【特性など】 ・無色、無味、無臭、無刺激性の気体 ・一酸化炭素は空気より軽い ・炭素又は炭素化合物の不完全燃焼によって生ずる ・ガスストーブ、石油ストーブの燃焼に伴い酸素を消費し、二酸化炭素の量が増えていき、通常21%の酸素濃度が19%以下に なり(不完全燃焼)、一酸化炭素を発生する 【主な発生源】 ・自動車排出ガス ・開放型暖房器具、ガスコンロ、ガス瞬間湯沸かし器 ・たばこの煙 【毒性・症状など】 ・呼吸により肺に取り込まれた酸素を人体の隅々まで運ぶ役目をしている赤血球のヘモグロビン(Hb)が一酸化炭素と 出あうと、血液中のヘモグロビンに含まれる鉄原子と結びつく力が酸素に比べてはるかに強いことから、酸素より200~ 250倍もの強さで結合し(カルボキシヘモグロビンCO-Hb)、一酸化炭素と結合したヘモグロビンは酸素と結合できなくな るため、酸素が体の各器官内に供給されなくなり、血液の酸素運搬能力が低下し、最後には窒息死することになる ・めまい、頭痛、吐き気、意識不明の中毒症状など 引用:池田耕一氏 「空気環境と人体」建築設計資料集成1、環境、環境、丸善刊、1978 【その他】 ・大気汚染に係る環境基準については、「1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が 20ppm 以下であること」とされている。 ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)においては、下記の表のように定められている。

2006年07月08日

-

汚染要因化学物質

『汚染要因化学物質』 生活空間である住宅、職場などでどのような化学物質により空気質汚染が引き起こされ、又、どのようなところにそれらが 使われているのでしょうか? 【主な汚染化学物質とその発生源】 ・一酸化炭素 自動車排出ガス、開放型暖房器具など ・二酸化炭素 人間の代謝作用、開放型暖房器具、たばこの煙など ・二酸化窒素 開放型暖房器具、たばこの煙など ・二酸化硫黄 開放型暖房器具など ・ホルムアルデヒド 合板、家具など ・トルエン 塗料など ・キシレン 塗料など ・酢酸‐n‐ブチル ラッカーなど ・フタル酸ジ‐n‐ブチル 壁紙、接着剤など ・テトラクロロエチレン ドライクリーニング ・パラジクロロベンゼン 防虫剤、防臭剤など ・フェニトロチオン 家庭用殺虫剤、畳の防虫処理など ・フェンチオン 畳の防虫剤など ・塩化メチル ヘアスプレー、芳香剤など ・n‐ヘキサン 接着剤など ・エチルベンゼン 接着剤など ・ナフタレン 防虫剤など ・スチレン 発泡スチロール、接着剤など ・アセトン 接着剤、塗料など ・ダイアジノン 防蟻剤など ・ベンゼン 殺虫剤、人工皮革など ・メチルエチルケトン ラッカー、化粧品など ・イソプロピルアルコール 芳香剤など ・ペンタクロロフェノール シロアリ駆除剤など ・クロルピリホス 防蟻剤など ・1,2,4‐トリメチルベンゼン 防腐剤など 上記にあげた化学物質が全てではなく、あくまでも主なものであり、その他にも多くの室内空気汚染要因化学物質はあります。 それらについては「建材」、「日常生活用品」などの各項目ごとに述べていますのでご覧ください。 ※ 各化学物質の詳しい説明は、各化学物質ごとにクリックしてご覧ください。 このように多くの化学物質が日常生活で使用され、知らずしらずに室内の空気を汚染する要因となっています。 化学物質の有益性をしっかり理解し、生かしていくためにも、日常生活でどのような化学物質が使用されているのかを 知ることも大切なことと思います。

2006年07月07日

-

物質

『物質』 ※ 少しづつ追加していきます。 【ア行】 アクリロニトリル アクロレイン アセトアルデヒド アセトン アルキル水銀 アンモニア 硫黄酸化物 イソプロピルアルコール イソプロピルメチルフェノール(IPMP) 一酸化炭素 一酸化窒素 エチルベンゼン 塩化水素 塩化ビニル 塩化マグネシウム 塩化メチル 塩素 黄燐 オゾン オルトフェニルフェノール(OPP) 【カ行】 カドミウム キシレン クロルスルホン酸 クロルピリホス クロロホルム クロロメチルメチルエーテル 五塩化燐 【サ行】 三塩化燐 酸化エチレン 三酸化硫黄 シアン化水素 4,6‐ジクロル‐7‐(2,4,5‐トリクロルフェノキシ)‐2‐トリフルオルメチルベンズイミダゾール(DTTB) ジクロルボス 1,2-ジクロロエタン ジクロロメタン ジベンゾ[a,h]アントラセン 臭素 水銀 水酸化カリウム 水酸化ナトリウム スチレン 【タ行】 ダイアジノン ダイオキシン類 タルク チアベンダゾール(TBZ) 窒素酸化物 ディート ディルドリン(ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン) テトラクロロエチレン テトラデカン トリクロロエチレン トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド(APO) トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト(TDBPP) トリフェニルスズアセタート トリフェニルスズ化合物 トリフェニルスズクロリド トリブチルスズアセタート トリブチルスズ化合物 トリブチルスズクロリド トリブチルスズフルオリド 1,2,4‐トリメチルベンゼン トルエン 【ナ行】 ナフタレン 鉛 二酸化硫黄 二酸化セレン 二酸化炭素 二酸化窒素 ニッケル化合物 ニッケルカルボニル 二硫化炭素 ノナナール 【ハ行】 パラクロロメタキシレノール(PCMX) パラジクロロベンゼン ビス(2,3‐ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物(BDBPP) ビス(トリブチルスズ)オキシド ヒ素 ピリジン フェニトロチオン フェノトリン フェノール フェノブカルブ フェンチオン 1,3-ブタジエン フタル酸エステル(類) フタル酸ジイソノニル(DINP) フタル酸ジエチル フタル酸ジ‐2‐エチルヘキシル フタル酸ジ‐n‐ブチル フタル酸ジメチル フタル酸ブチルベンジル 弗化珪素 弗化水素 弗素 n‐ヘキサン ベリリウム ペルメトリン ベンゼン ベンゾ[a]アントラセン ベンゾ[a]ピレン ペンタクロロフェノール ホスゲン ホルムアルデヒド 【マ行】 マラカイトグリーン マンガン メチルアルコール(メタノール) メチルエチルケトン メチル水銀 メルカプタン 【ヤ行】 有機水銀化合物 油脂 【ラ行】 ラドン 硫化水素 硫酸 燐化水素 リン酸トリクレジル リン酸トリス(2-クロロエチル) リン酸トリブチル 六価クロム化合物 【ワ行】

2006年07月06日

-

フェノブカルブ

『フェノブカルブ』 【特性など】 ・カーバメート系の殺虫剤 ・無色の結晶 ・水に溶けにくい ・わずかな芳香臭がある ・揮発性は低い 【主な用途】 ・水稲、野菜などの害虫駆除 ・防蟻剤(防蟻剤用のものはマイクロカプセル化されており、室内への放散の少ないものが使われる) 【毒性・症状など】 ・倦怠感 ・頭痛、めまい、吐き気、腹痛など ・重症の場合は、意識混濁を起こす ・アセチルコリンを分解する酵素であるコリンエステラーゼの働きを阻害するので、アセチルコリンが分解せず興奮状態が 収まらなくなる

2006年07月05日

-

ダイアジノン

『ダイアジノン』 【特性など】 ・有機リン系農薬成分 ・特有のにおいのある無色で油状の液体 【主な用途】 ・カーテンの防虫、抗菌効果 ・じゅうたんの防虫、抗菌効果 ・防虫畳 ・掃除機のごみパックの防虫、抗菌加工 ・エアコンフィルターの抗菌剤 ・シロアリ、ゴキブリ駆除剤 【毒性・症状など】 ・皮膚や目に刺激性 ・疲労感 ・激しいアレルギー症状、アトピー性皮膚炎、喘息の悪化 ・めまい、肩凝り、冷え ・アセチルコリンを分解する酵素であるコリンエステラーゼの働きを阻害し、その結果、アセチルコリンが分解せず 興奮状態が永続し、痙攣、呼吸不全を生じる

2006年07月05日

-

テトラデカン

『テトラデカン』 【特性など】 ・飽和炭化水素系列の化学物質 ・石油臭のある無色の液体 ・水には溶けない 【主な用途】 ・灯油に含まれている ・塗料の溶剤 【毒性・症状など】 ・皮膚に対する刺激性が強い

2006年07月05日

-

室内濃度指針値が設定された物質

『室内濃度指針値が設定された物質』 厚生労働省によって室内濃度指針値が設定された化学物質は下記の通りです。 各化学物質をクリックしていただけると、各化学物質の項をご覧いただけます。 ※ 個別の濃度指針値については、「個別物質の室内濃度指針値 その1」をご覧ください。 1.ホルムアルデヒド 2.トルエン 3.キシレン 4.パラジクロロベンゼン 5.エチルベンゼン 6.スチレン 7.クロルピリホス 8.フタル酸ジ‐n‐ブチル 9.テトラデカン 10.フタル酸ジ‐2‐エチルヘキシル 11.ダイアジノン 12.アセトアルデヒド 13.フェノブカルブ 上記13物質以外に、室内空気質のTVOC(総揮発性有機化合物)の暫定目標値の設定が行なわれました。

2006年07月05日

-

スチレン

『スチレン』 【特性など】 ・芳香族炭化水素 ・無色あるいは黄色味を帯びた油状の液体 【主な用途】 ・スチレン樹脂の原料で、発泡させると発泡スチロールになる ・合成ゴム、ポリスチレン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂などの原料 ・二種類の薬剤を混ぜて使う2液性のタイプの充填剤に使用 ・カーペット、不飽和ポリスチレン樹脂系プラスチック(塗料)、水性ニス、化粧板(不飽和ポリスチレン樹脂系プラスチック製) ・断熱材:スチロポール(ポリスチロール板)、ポリスチロール硬質発泡剤 【毒性・症状など】 ・目の痛みや疲労感 ・皮膚や粘膜刺激 ・鼻への刺激 ・中枢神経に作用 ・眠気、千鳥足、昏睡

2006年07月04日

-

エチルベンゼン

『エチルベンゼン』 【特性など】 ・芳香族炭化水素 ・特有なにおいのする揮発性の液体 ・無色だが、空気や光で黄色となる ・水には溶けない 【主な用途】 ・スチレン単量体の中間原料溶剤、希釈剤など ・接着剤や塗料の溶剤及び希釈剤など ・油性ペイント、油性ラッカー、ラッカー油性木部用、ラッカー油性薄め液、油性ニス、潤滑油、 洗浄剤(家庭用、電気機器用)、防腐剤(クレオソート)、織物及び皮革処理剤、スチレンの原材料、建材や家具 【毒性・症状など】 ・目の痛みや疲労感 ・皮膚や粘膜刺激 ・中枢神経に作用 ・眠気を生じて、さらに昏睡を引き起こすこともある ・発がん性、変異原性

2006年07月04日

-

キシレン

『キシレン』 【特性など】 ・芳香族炭化水素 ・トルエンと同様に、無色でベンゼン様の芳香をもつ揮発性の液体 ・可燃性 ・水には溶けない ・空気より重く、高濃度の蒸気は底部に滞留する性質があると考えられる 但し、通常は空気の流れで空気中に拡散している 【主な用途】 ・接着剤や塗料の溶剤及び希釈剤など ・アンチノッキング剤としてガソリンに添加 【毒性・症状など】 ・濃度が高い蒸煙は眠気を誘う ・皮膚にも刺激性がある ・目、のど、気管などを刺激する ・吸いすぎると、体の表面の血管が拡張するため、顔面紅潮などの熱感を覚える さらに吸いすぎると、視覚の錯乱、めまい、ふるえ、眠気、千鳥足、昏睡状態を引き起こす ・高濃度になると出血性肺水腫を起こし、死に至ることもある。

2006年07月04日

-

建築材料と化学物質の放散

『建築材料と化学物質の放散』 日本の昔ながらの住宅は、床下や天井も通気のよいつくりで室内の通風に重きをおいた住宅設計となっていました。 又、建築材料として、木材や土、紙などの天然素材で空気を汚染する化学物質を放散しにくいものを多用していました。 しかし、近年、省エネルギーの観点から住宅の高気密・高断熱化が推進され、それに加え、新建材と呼ばれる建築材料が 使用されるようになった結果、室内の空気質が、外気と異なる空気の性状と異なるようになってきました。 では、新建材と呼ばれる建築材料とは一体何でしょうか? これは従来の家造りに使われてきた昔ながらの畳や土壁、無垢板、障子などに代わって開発された建材のことです。 主なものは、合板など木質ボード類、ビニールクロスと呼ばれる壁貼り材、ペンキなどの有機溶媒、アルミサッシなどです。 新建材の普及した理由は、大量生産に伴うコスト削減、品質の均一化、施工性の良さ、住宅性能の多様化、そして、クレー ム処理が少ないということからでした。 このように優れている面もあり短期間に普及していきましたが、一方で我々の健康に影響を与えるという負の面も顕著に なってきました。 それが、室内空気汚染による健康影響の「シックハウス問題」と呼ばれるものです。 これは建材から放散する健康に影響を与える化学物質が一番の原因とされますが、同時に高気密・高断熱化を進める際に 必要な換気が適切に行われなかったのも原因とされます。 これについては「シックハウス症候群の原因」もご覧ください。 では、なぜ新建材から健康に影響を与える化学物質が放散してくるのでしょうか? 実は多くの新建材にはその製造過程において、接着剤の使用、機能性を高めるための化学物質が使用されているからです。 それらが室内で放散され、室内の空気を汚染しています。 ※ 室内の空気を汚染している原因は他にもあります。 それについては「生活環境に潜む有害化学物質及び環境汚染物質発生源」をご覧ください。 ※ 詳しくは各建築材料の項をご覧ください。 ・壁紙 ・床材 ・塗料 ・接着剤

2006年07月04日

-

室内空気汚染の要因

『室内空気汚染の要因』 室内の空気が汚染される要因には下記のようなものがあげられます。 【主な室内空気の汚染源】 ・人体の代謝 人は呼吸のために酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出します。 ・生物からの発生 ダニ、ゴキブリアレルゲン、真菌類、細菌、花粉、ウイルス、ペットのフケなど ・ハウスダスト 浮遊粉塵 ・たばこの煙 粉塵、ニコチン、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドなど ・建築材料から放散される室内汚染起因化学物質 木質ボード類、ビニールクロス、複合フローリング、接着剤、防蟻剤など ・家具類 木質ボード類、接着剤など ・日常生活用品 消臭剤、殺虫剤、化粧品など ・暖房器具からの燃焼生成物 室内で燃料を直接燃やすことにより、二酸化炭素、窒素酸化物、二酸化硫黄などが含まれる廃ガスが室内に 放出されます。 さらに、燃焼のための空気が不足して不完全燃焼すると、一酸化炭素、炭化水素類、煤(すす)が発生します。 ・調理器具からの燃焼生成物 ガスレンジなどから発生する廃ガスも暖房器具からのものと同様です。 ・外気 浮遊粉塵、窒素酸化物、オゾンなど これら汚染源から発散している化学物質については、室内空気汚染の「汚染要因化学物質」をご覧ください。 このように日常生活において知らずしらずに室内の空気質を汚染しています。 さらに、住宅の高気密・高断熱化に伴う住まい方まで学習せず、必要な換気が適切に行われなかったことにより 閉じ込めてしまう空間を作る結果となり、室内の空気汚染を悪化させることになりました。 又、都市部では車なども増えるとともに、幹線道路の充実に伴い騒音や明かりもひどく、窓を開けることのできない状況で、 冷暖房に頼り切る生活になり、さらに治安の問題で住宅がますます閉鎖的になるという住宅の周囲の環境の変化も要因に あげられます。

2006年07月03日

-

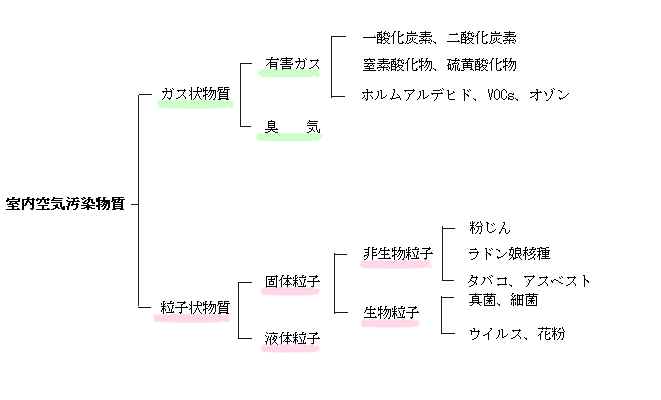

室内空気汚染物質の分類

『室内空気汚染物質の分類』 通常、空気の汚染物質はガス状物質と粒子状物質に分けられます。 どのように分類されているかは、NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第二章の「室内汚染物質の分類」を 抜粋(一部編集)させていただきます。 ガス状物質の中でも、全般的な空気の汚れの指標としても用いられる二酸化炭素、大気汚染の問題物質とされる窒素酸化物 や硫黄酸化物に加え、揮発性有機化合物(VOCs)がシックハウス問題で注目されています。 個々の化学物質については、「汚染要因化学物質」の項をご覧ください。

2006年07月02日

-

揮発性有機化合物(VOCs)

『揮発性有機化合物(VOCs)』 揮発性有機化合物(VOCs:Volatile Organic Compounds)とは、空気中に常温で揮発しやすい有機物質の総称です。 ※ Volatile 揮発性 Organic Compounds 有機化合物 現状、揮発性有機化合物の正確な定義はありませんが、一般的にはWHO(国際保健機関)の定義する「物質の沸点が50~ 240℃である物質」のことをいいます。 【特徴】 ・大部分の物質は、常温では液体で比較的揮発性に富む ・沸点が低い物質ほど早く揮発する ・吸入することによって、血液中に吸収されやすい 【分類】 揮発性有機化合物は、下記の表のように沸点の違いにより分類されます。 沸点による揮発性有機化合物(VOCs)の分類 高揮発性有機化合物(VVOCs)は、 沸点が100℃以下の物質で、揮発性が非常に高く、蒸気圧も高いために、空気中に多く揮発する可能性があります。 準揮発性有機化合物は(SVOCs)は、 蒸気圧が低いこともあり、大量に放散することはなく、室内の壁などの表面に凝縮する可能性もありますが、長期に わたり徐々に放散する特徴を持ちます。 粒子状物質(POM)は、 準揮発性有機化合物よりも更に沸点が高く、空気中では凝縮して粒子状物質として存在している可能性の高い物質です。 このように揮発性有機化合物は沸点によって分類され、その中でも高揮発性有機化合物のように沸点が低い方が 揮発しやすいという特徴があります。 では、沸点が高い物質は全く揮発しないのでしょうか? 実は、沸点が数百度という常温よりかなり高い物質でも、常温においてもわずかながら液体表面から気体になっていたり、 小さな粒子となって空気中に漂っています。 これは例えば、水は100℃で気体になりますが、実際には100℃以下でも蒸発しています。 コップに水を入れておいてそのままの状態にしておくと、時間が経てば減ってしまうように、揮発性有機化合物も常温でも 常に揮発していることになります。

2006年07月01日

全37件 (37件中 1-37件目)

1