2006年05月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

クロルピリホス

『クロルピリホス(クロロピリホス)』 【特性など】 ・有機リン系農薬成分で、常温のときは無色又は白色の結晶 ・揮発性はあまり高くない ・分解しにくいため、環境残留性が心配される ・水に溶けにくく、有機溶剤には溶けやすい 【主な用途】 ・防蟻剤(シロアリ駆除剤)、農薬、殺虫剤などに使用される 【毒性・健康影響など】 ・突然変異性、神経毒性が強い ・魚毒性が強い ・吸いすぎると肩凝り、冷え、くしゃみ、激しいアレルギー症状、目の痛み、疲労感、食欲不振、吐き気、下痢、瞳孔収縮などの 症状を引き起こす ・急性毒性の場合は、縮瞳、意識混濁、痙攣などを引き起こす ・コリンエステラーゼという酵素の働きを阻害してアセチルコリンが分解されずに、興奮状態が続き、死に至る場合もある 建築基準法で一切の使用を禁止されているのは現段階ではクロルピリホスのみで、現在はその代替として他の薬剤が 使用されています。それらにも毒性の強いものも多くあるので、使用される場合は事前に確かめ、気をつけていく必要が あります。

2006年05月31日

-

クロルピリホスに関する規制

『クロルピリホスに関する規制』シックハウス対策に係る建築基準法によるクロルピリホスの規制により居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用は禁止されました。施行令では下記のように記されています。 一 建築材料にクロルピリホスを添加しないこと。 二 クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料を用いないこと。ただし、その添加から長期間経過していることそ の他の理由によりクロルピリホスを発散するおそれがないものとして国土交通大臣が定める建築材料について は、この限りではない。では、クロルピリホスが使用禁止された理由は何でしょうか? これは、建築物の床下、土台などの部分にクロルピリホスを添加した建築材料を使用し、これらが床下などの換気により 希釈され、居室内に流入する場合のクロルピリホス濃度のシュミレーションを行なった結果、通常の換気などで室内濃度を 厚生労働省定める指針値以下に抑制することが困難であることが明らかになったからです。 詳細については「クロルピリホス検証実験及び多数室換気計算手法を用いた床下汚染物質発生時における室内予測濃度」を ご覧下さい。次に、クロルピリホスの使用禁止の適用除外というものがあります。 これは、クロルピリホスが添加された建築材料のうち、建築物の部分として5年以上使用したものは使用禁止の対象から除外さ れると定められたものです。 これについては「シックハウス規制の疑問点」もご覧ください。 ※当然、建築後5年以内に改築工事を行う際には、クロルピリホスを添加した建材は除去しなければなりません。 では、クロルピリホスとは一体どんな化学物質なのでしょうか? これについて「クロルピリホス」をご覧ください。

2006年05月29日

-

規制対象とする化学物質

『規制対象とする化学物質』シックハウス対策に係る建築基準法で規制の対象となった化学物質は クロルピリホス及びホルムアルデヒドの2種類です。 では、その選定理由は一体何だったのでしょうか?規制対象とすべき化学物質の選定の考え方は、以下の要件の全てに該当するもの されています。 1.健康への有害な影響に関する科学的知見に基づき室内濃度の指針値が設定されていること。 これは、厚生労働省の指針値によって判断する。 2.実際の建築物において室内濃度が指針値を超過し得ることが確認されていること。 3.化学物質の発生源と室内濃度との関係について科学的知見が得られていること。 これらの要件を満たしたので、クロルピリホスとホルムアルデヒドが選定されました。しかし、厚生労働省が指針値を示しているその他の化学物質に対しては規制がかかりませんでした。例えばトルエン、キシレンなどは建築物では濃度超過が報告されていますが、規制対象物質にはなりませんでした。その理由としてあげられているのは、 『発生源と室内濃度との科学的な関係については、これまでも一定の調査研究はありますが、 さらに検討すべき点がある』 という理由からだそうです。その課題とは、 ・建築材料からの発散材料と室内濃度との関係について、各化学物質の発散、吸脱着などの機構などが 多様かつ複雑であり、現時点ではホルムアルデヒドなどに比べ十分なデータが蓄積されていない。 ・家具、家庭用品などの収納物からの発散について、各化学物質ごとの多様な発生源が想定され現時点 では十分なデータが蓄積されていない。詳細については、「建築基準法関係シックハウス対策 技術的基準の試案の作成根拠」をご覧ください。今後はこれらの検討課題がクリアーされ、その他の物質も規制対象の選定の考え方に照らして、規制対象への追加を検討することとしているといわれますが、その時期などは現在のところ未定です。

2006年05月28日

-

シックハウス対策に係る建築基準法の『概要』

シックハウス対策に係る建築基準法の『概要』1.規制対象とする化学物質 規制対象となる化学物質は、下記の2種類です。 ・クロルピリホス ・ホルムアルデヒド2.クロルピリホスに関する規制 居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用は禁止です。 ※クロルピリホスが添加された建築材料のうち、建築物の部分として5年以上使用したものは 使用禁止の対象から除外されます。3.ホルムアルデヒドに関する規制 ・「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドの発散する建材の 使用面積が制限されます。 ・換気設備の義務付け ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、 原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付けられています。 ・天井裏等の制限 天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を 天井裏等も換気できる構造とする必要があります。 居室 建築基準法による居室の区分は、下記の通りです。 【住宅の居室】 居間、食堂、台所、寝室、個室、和室、応接室、書斎など ※廊下、浴室、洗面所、便所などは居室ではありません。 【住宅以外の建築物の居室】 事務室、会議室、守衛室、病室、診察室、手術室、薬剤室、受付待合室、店舗の売り場、店員休憩室、厨房、 公衆浴場の脱衣室、浴室、工場の作業場、集会室、学校の教室、喫茶店など飲食店の客席、映画館の客席ホール、 ホテルのロビーなど ※倉庫、物置などは該当しません。 天井裏等 天井裏等とは、居室に面する天井裏、小屋裏、床下、壁、収納(押入、物置)、その他これらに類する部分です。 但し、換気計画上居室と一体的に換気を行うため、居室への給気経路となる部分は、居室とみなすことになります。

2006年05月25日

-

シックハウス対策に係る規制とは

シックハウス対策に係る規制とは その1 ここでは、建築基準法の改正によってシックハウス対策に係る規制措置が講じられた背景を考えてみます。 1970年代のオイルショック以降、省エネルギー対策の一環として、住宅においては高気密・高断熱化が推進されました。 さらに、新建材と呼ばれる健康に影響を与える化学物質が多用された建築材料が普及し、そこから発散する化学物質に よる室内空気汚染が原因で、居住者に様々な健康影響を引き起こしました。 (シックハウス症候群 その1もご覧ください) このシックハウス問題は、平成8年に国会で取り上げられて以降、徐々に社会的に関心が示されるようになりました。 こうした中、平成8年に当時の建設省、厚生省、通商産業省、林野庁、学識経験者、関連業界団体などからなる「健康住宅 研究会」が設立され、健康影響を与える可能性のある化学物質に関して、室内空気汚染対策の検討を実施してきました。 この研究会において、「内装・実験分科会」及び「木質建材分科会」が組織され、2年にわたりそれぞれ内装材、木質建材に よる室内空気汚染の状況について実証的実験研究を行うとともに、「設計・施工分科会」において健康影響を低減していくた めの住宅設計・施工の基本的考え方、手法および入居者の住まい方などについて検討されてきました。 その結果、健康住宅研究会は検討の成果として、「室内空気汚染低減のための設計・施工ガイドライン」と「ユーザーズ・ マニュアル」をとりまとめ、公表しました。 さらに、厚生労働省がホルムアルデヒドを始めとし、室内空気を汚染する原因物質の室内濃度指針値を設定しました。 その後、平成12年には「室内空気対策研究会」が設立され、大規模な実態調査をはじめ、各種の調査研究が進められて きました。 その一つに、平成12年度に国土交通省が主導で全国の住宅に対して室内空気中のホルムアルデヒドなどの化学物質濃度の 現状を把握することを目的に実態調査が行われ、調査対象の住宅の3割近くでホルムアルデヒドの室内濃度が厚生労働省の 設定する指針値を超えていました。 (参考:調査結果) 同時に、民間においても健康影響の懸念される建築材料の使用自粛や健康影響に配慮した自主管理基準の作成など様々な 取り組みが進められてきました。 こうした流れの中、化学物質による室内空気汚染問題に対する国民の関心がさらに高まり、建築基準法の改正により新たな 規制措置(シックハウス対策に係る規制)が、2003年(平成15年)7月1日に施行されました。 このように厚生労働省が個別物質の室内濃度指針値を設定し、国土交通省がシックハウス対策に係る規制を施行して徐々に シックハウス問題に対して法制化が進んでいます。 では、この勢いですでに室内濃度指針値が設定されている化学物質以外の物質が追加され、それに準じるもしくは単独で 建築基準法のシックハウス対策はさらなる改正が行なわれるのでしょうか? それともこの問題については一段落着いたということで、さらなる追求はされないのでしょうか? この辺りについては、他の項(タイトル未定)をご覧ください。

2006年05月25日

-

個別物質の室内濃度指針値 その2

個別物質の室内濃度指針値 その2 現在までに厚生労働省により13物質およびTVOCといわれる総揮発性有機化合物量の室内濃度指針値(別項表)が設定され ており、一般的にこの『個別の室内濃度指針値』の資料は、シックハウス問題に取り組んでおられる建設関連の会社資料や関 連書籍などに記されています。 この資料を参考にされる場合、 「どの化学物質が設定されているのだろうか」又、「設定された化学物質の指針値はいくらだろうか」 というのがほとんどだと思いますが、ここではこの『個別の室内濃度指針値』の概要についてシックハウス(室内空気汚染)問題 に関する検討会で報告された内容をA、B、Cの段落に分けて掘り下げていきます。 A 現状の研究では指針値が策定された物質と体調不良との間に明確な対応関係は証明されていないので、今後の 研究、調査が必要とされるが、これらが明確になる前であっても、現時点で入手可能な毒性に係わる知見からこれ らの物質の指針値を定め、指針値を満足するような建材等の使用、住宅や建物の提供並びにそのような住まい方 を普及啓発することで、多くの人たちが健康悪化を来たさないようにすることができるはずである。 B なお、指針値は、今後集積される新たな知見や、それらに基づく国際的な評価作業の進捗に伴い、将来必要があ れば変更され得るものである。指針値の適用範囲については、特殊な発生源がない限り全ての室内空間が対象と なる。 C 一方、指針値設定はその物質が「いかなる条件においてもヒトに有害な影響を与える」ことを意味するのではない、 という点について、一般消費者をはじめ、関係業界、建物の管理者等の当時者には、正しく理解いただきたい。客 観的な評価に基づく室内濃度指針値を定めることは、化学物質が健康影響の危惧を起こすことがないように安全 かつ適正に使用され、化学物質が本来もっている有益性が最大限生かされることに大きく貢献するはずだからで ある。 まずAの段落部分ですが、『シックハウス症候群と化学物質過敏症の違い その2』においても、シックハウス症候群は「指針 値が策定された物質と体調不良との間に明確な対応関係は証明されていないので医学の専門家には支持されにくい」と記 しましたが、それが証明されるのを待って健康被害が出ては手遅れになるので、現状において知りえる情報を最善に生かし、 対応していくという意味を込めて「個別の室内濃度指針値」が示されたといえます。 但し、指針値を遵守することで健康被害が起きないとは述べていません。その辺りについては、あくまでも指針値であると いうことも認識する必要があります。 次に、Bの段落部分ですが、指針値は今後の新たな知見などによって変更されると記述があります。この辺りも先送りの形に ならないように対応を望むところではあります。 気になるのは下線部の指針値の適用範囲についは、特殊な発生源がない限り全ての室内空間が対象となる。という ところです。 その理由は「シックハウス対策に係る規制の疑問点」をご覧ください 最後にCの段落部分ですが、化学物質の毒性と危険性という意味を誤解することなく、正しく理解していく大切さを記されて います。 この辺りについては「化学物質」の項をご覧ください。 このように表面的に室内濃度指針値の設定された物質やその設定濃度を知るだけでなく、室内濃度指針値の策定された 根本を今一度理解していくことも大切なことだと思います。 最後に、この「個別物質の室内濃度指針値」が策定されたことがゴールではないということは心に留めておく必要があります。

2006年05月24日

-

個別物質の室内濃度指針値 その1

個別物質の室内濃度指針値 その1 厚生労働省は、室内空気汚染の低減化を促進し、快適で健康的な室内空間を確保することを目的に、ホルムアルデヒドおよび 揮発性有機化合物(VOCs)に対して室内濃度指針値(下記の表)を設定しています。 この指針値は室内の空気質を知るための重要な指標として扱われています。 ※表中の数字(1)~(6)は各物質が指針値対象に選定された理由です。 (1)海外で指針が示されているもの (2)実態調査の結果、室内濃度が高く、その理油が室内の発生源によると考えられるもの (3)パブリックコメントから特に要望があったもの (4)外国で新たに規制がかけられたことなどの理由により、早急に指針値策定を考慮する必要があるもの (5)主要な用途から見て、万遍なく網羅していること (6)主要な構造分類から見て、万遍なく網羅していること ※現時点で入手可能な毒性に係る科学的知見から、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、 健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したものです。 ※量単位の換算は、25℃の場合によります。 ※※複数の揮発性有機化合物の混合物の濃度レベルである総揮発性有機化合物(TVOC)の暫定目標値(400μg/m3) は、毒性学的見地から算出されたものではありません。

2006年05月23日

-

シックハウス症候群と化学物質過敏症の違い その2

シックハウス症候群と化学物質過敏症との違い その2 「シックハウス症候群と化学物質過敏症との違い その1」の中で引用した医学の専門家からは必ずしも支持を受けないと される下記の2点についてもう少し掘り下げてみます。 『厚生労働省のガイドライン値以上の室内で起こる諸症状(症候群)はシックハウス症候群であり、 ガイドライン値以下でも発症するものは、化学物質過敏症と呼ぶべきであろう。』 『定義の分かれ目が責任の所在の分かれ目になっていることである。すなわち、シックハウス症候群を治すのは、 建築家(建物を造る人)、化学物質過敏症を治すのは、医者ということである。』 シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会で報告された内容によると、現状では、居住者に未だ発生の仕組みが分か らない症状を含めた様々な体調不良が、なんらかの居住環境に由来するのではないかと推測される場合を「シックハウス症候 群」と便宜的に総称されているとし、多くの場合、現状の研究では指針値(ガイドライン値)が策定された物質と体調不良との間 に明確な対応関係は証明されていないと報告されています。 そこで、下線部の室内濃度指針値が策定された物質と体調不良との間に明確な対応関係が証明されていないという辺りが、医 学の専門家から必ずしも支持を受けないところになると考えられます。 この辺りの明確な定義づけはもう少し先になると思います。 但し、 現状においてすでに様々な症状を訴えている人たちがいる中で、指針値が策定された物質と体調不良の因果関係 が立証されるまで何の対策も施さないというわけにはいきません。 そこで原因物質と成りうる物質とその室内濃度指針値を定めることは、「シックハウス症候群」の定義をある程度明確にし、対応 策を講じる一助にはなると思います。 その辺りも含めシックハウス症候群と化学物質過敏症の違いを指針値以上かそれ以下かという区別をすることで、より明確な対 応策を講じることが可能になると思います。 又、医学的に明確な立証ができるまで放っておくのではなく、予防医学的な考えで対応することも大切な事だと思います。 最終的には関連する各分野(医学、建築など)がお互いに連携し合い、対応策を講じていくことが望ましいのですが、実際に問 題が起きている場(シックハウス症候群や化学物質過敏症などで問題を抱えている人たち)には、その辺りの連携や責任の所 在が明確に感じられないというのが現実です。

2006年05月22日

-

シックハウス症候群と化学物質過敏症の違い その1

シックハウス症候群と化学物質過敏症の違い その1 『シックハウス症候群』と『化学物質過敏症』 この違いは何でしょうか? 両方とも有害な化学物質が原因で引き起こされ、同じような症状が発症するので、よく同義語と誤解されます。 しかし、 「シックハウス症候群」=「化学物質過敏症」と言えるものではありません。 では、その違いは何でしょうか? まず、NPO法人シックハウス診断士テキスト(上)第一章の中にある「両者の違い」についての説明文を参考にさせて もらいます。 『厚生労働省のガイドライン値以上の室内で起こる諸症状(症候群)はシックハウス症候群であり、 ガイドライン値以下でも発症するものは、化学物質過敏症と呼ぶべきであろう』 但し、この定義は医学の専門家からは必ずしも支持を受けないようであると筆者は述べておられます。 なぜならば、医学の専門家は、どうしても病態を基にして定義をしようとするからだそうです。 又、責任の所在について次のように説明しておられます。 『定義の分かれ目が責任の所在の分かれ目になっていることである。すなわち、シックハウス症候群を 治すのは、建築家(建物を造る人)、化学物質過敏症を治すのは、医者ということである。』 この辺りは「シックハウス症候群と化学物質過敏症との違い その2」で追加説明をしていますのでご覧ください。 次に、医学的な面からみた違いについてNPO法人シックハウス診断士テキスト(下)第二章の中にある「両者の相違点」に ついての説明文を引用させてもらいます。(一部編集しています) 『化学物資過敏症は原因物質を示した疾患名であるのに対し、シックハウス症候群は発生場所を 示した名称である』 『化学物質過敏症の原因は化学物質に限定されるが、広義のシックハウス症候群にはダニや真菌などの 生物的要因も含まれる』 『シックハウス症候群が問題となる室内を離れると症状が軽快するのに対し、化学物質過敏症では種々の においに誘発されて、多臓器症状を呈し、経過が慢性であるところが異なる』 これらをまとめると、 シックハウス症候群 ・原因が住居に由来し、発生した場所が名称になっている。 ・症状を引き起こす有害な化学物質の濃度が、化学物質過敏症となりえる濃度よりも高い。 ・広義的な意味合いのシックハウス症候群の場合、有害な化学物質のみが原因でなく、室内環境における生物的要因も 含まれる。 ・シックハウス症候群が問題となる室内を離れると症状が軽快する。 化学物質過敏症 ・原因が化学物質に限定され、原因物質を示した疾患名になっている。 ・シックハウス症候群にかかる化学物質濃度よりもさらに低い濃度によって、発症する。 ・シックハウス症候群が問題となる住居を離れても、その後様々な化学物質に反応するようになる。 ということになります。

2006年05月11日

-

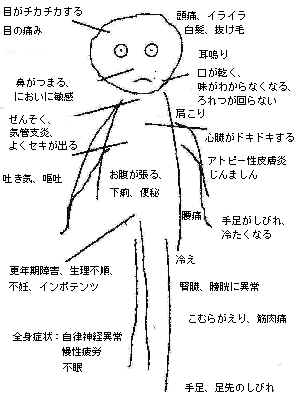

シックハウス症候群の『症状』

シックハウス症候群の『症状』 実際にシックハウスで悩んでおられる方から「目がチカチカする」「こめかみ周辺が重い」「気力がわかない」など様々な症状を 訴えられます。 では、他にどのような症状が発症するのでしょうか? まず、下記の引用文をご覧ください。 『シックハウス症候群の症状は個人差が大きく、非常に多岐にわたります。また、不定愁訴と言われるような、 本人にしか自覚できない症状が多く、自律神経失調症や更年期障害、風邪、精神疾患などと間違われてしま うこともよくあります。 はっきりとした症状を示さなかったり、次々と症状が移行していくことも多く、なんとなく調子が悪いなと思って いても、それがシックハウス症候群だと本人も気付かないことがよくあります。』 (シックハウス診断士補テキストより「シックハウス症候群の症状」を引用) このようにシックハウス症候群の症状は多岐にわたり、客観的には分かりにくい症状が多いといわれます。 もう少し具体的な症状の例を下記にあげますが、これらが全ての症状ではありません。 室内汚染の健康影響 各症状については、「関連用語」の項をご覧ください。

2006年05月10日

-

化学物質過敏症 その1

『化学物質過敏症』 化学物質過敏症は、 1960年代にアメリカの小児科医ランドルフによって報告され、その後アメリカの内科医 カレンによって定義づけされました。 カレンの定義 「過去にかなり大量の有害化学物質の曝露を経験して、急性中毒症状が現れた後に、あるいは、有害化学物質を 微量ではあるが、長期間に渡って継続的に曝露を受けてきた場合、次の機会に非常に微量の同じ仲間の有害化学 物質の再曝露を受けた場合に認められる、多彩な症状を呈する疾患」 もう少し整理してみると ■ 一旦高濃度のある種の化学物質に曝され、様々な症状を示すようになった人が、その後、同じもしくは類似の化学物質に 曝されるたびに同じ症状が繰り返され、さらに、その症状がひどくなる病気のこと (例) ・シックハウス(建材からの化学物質の揮発により一度に高濃度に曝される) ・化学製品の製造業などの職業で、高濃度の化学物質に曝される人 ■ 現代の生活の中で、化学物質を大量に利用し始めた結果、何らかの形で微量の化学物質 が長期間において体内に 摂取、蓄積され、ついに体の耐性の限界を超えてしまったときに起こる健康障害のこと (例) ・田畑での農薬を微量ではあるが曝され続けた場合 では、上記の文章中の下線部分「体内に摂取、蓄積され、ついに体の限界を超えてしまったときに起こる」とは どういうことだろうか? 人間の体には、有害化学物質を摂取できる量(適応できる能力)、すなわち化学物質許容量には限界があるといわれます。 もし化学物質総負荷量が個人の許容量を超えると、自律神経症状や中枢神経症状を中心とした体に異変が起きることに なります。 現在社会では、日々多くの化学物質に知らずしらずに曝されることにより人間のもつ化学物質総負荷量が限界にきている可能 性があります。その許容量を超えた結果、化学物質過敏症にかかる人が増えてきているといわれます。

2006年05月09日

-

シックハウス症候群の『主な特徴』

シックハウス症候群の『主な特徴』■ 原因が多種多様 建築材料から揮発される有害化学物質が主な原因と考えられていますが、その有害化学物質の種類が一種類の場合か、 複数の場合かがあります。 又、建材だけでなく家具からの有害化学物質の揮発が原因の場合もあります。 ※日常生活用品、暖房器具などから放散される化学物質、ダニやカビなどの生物的要因、 ハウスダストなどその他の要因が複合的に絡み合います。 ※建材や家具からの化学物質の揮発以外の原因についての考え方として、 シックハウス症候群 原因 もご覧ください。■ 住まい方や生活習慣による影響 換気や冷暖房の使用法、掃除の方法、喫煙の有無など日頃の生活習慣も関係します。 ※建材や家具からの化学物質の揮発以外の原因についての考え方として、 シックハウス症候群 原因 もご覧ください。■ 個人差が大きい 同一環境で生活しても、シックハウス症候群の症状が現れる人もいれば、全く症状が出ない人もいます。 又、病状も人により多種多様で、同一住居で生活している人が同様な症状を現すとは限りません。■ 原因となる建物を離れると症状は和らぐ 症状が出た場合でも、その症状を引き起こした要因から離れると症状が和らぐことが多い。シックハウス症候群の特徴を知ることで、化学物質過敏症との違いも理解できると思います。時々シックハウス症候群と化学物質過敏症をイコールと捉える人がいますが、「シックハウス症候群」=「化学物質過敏症」とはいえません。

2006年05月08日

-

シックハウス症候群の原因

シックハウス症候群の『原因』 シックハウス症候群を引き起こす要因は建材や家具だけでなく、その他の要因も挙げられます。 但し、この場合、シックハウス症候群を「シックライフ」の一部と捉える意味合いが強くなります。 【要因】 ・建材から揮発する化学物質 ・家具から揮発する化学物質 ・換気不足 昔の住宅と比べ、高気密化された現在の住宅では計画換気は絶対必要になりますが、 その認識不足により換気不足が起きました。 以下は、特に「シックライフ」と捉える意味合いを強く持つ要因になります。 ・日常生活用品から揮発する化学物質 防虫剤、芳香剤、ストーブ、たばこなど ・ダニやカビ 結露によるカビやダニの増加 ・体質の変化 アレルギー体質の進行ここで何故敢えて 日常生活用品から揮発する化学物質やダニやカビの増加、体質の変化、アレルギー体質の進行を 「シックライフ」の一部として 捉える意味合いが強いシックハウス症候群の要因とした理由は、 要因の幅を広げることにより、シックハウス症候群の問題解決に対してぼやけてしまうのを避けるためです。 これは、建材からの化学物質による揮発が原因という明確な理由があるにも関わらず、目に見えないという理由などで他のこと に原因をすりかえる可能性があるため、まずシックハウス症候群の直接的な原因は建材や家具から揮発される有害な化学物質 及び換気不足による室内の空気質の悪化ということをしっかり理解するためです。

2006年05月07日

-

シックハウス症候群 その2

『シックハウス症候群とは その2』 「シックハウス症候群」とは、と聞かれると 『シックハウス症候群とは、建材などから発生する化学物質が原因で引き起こされる健康障害のことである。』 と答える。 間違いではありません。 しかし、現在ではその意味をもう少し広く捉え、理解されています。 まず、上記の説明文を見てみると、その文中にある「建材など~」のなどという言葉には建材以外の何か他にもあるということを 意味します。 では、そのなどに含まれる他のものとは一体何でしょうか? 一般に言われているのが、家具です。 家具にも住宅建材にも使用される合板(薄い板を重ねて接着剤で張り合わせた板)が使用されており、 そこから問題となる化学物質が放散しています。 これでシックハウス症候群とは、 『建材や家具から放散される化学物質が原因で引き起こされる健康障害のことである』 ともいえます。 では、これらだけでしょうか? 実は、もう少し広く捉えることができます。 シックハウス症候群 原因 をご覧ください。

2006年05月06日

-

シックハウス症候群 その1

『シックハウス症候群 その1』 今では耳にしたり、目に触れることも多くなった言葉 「シックハウス」を日本語に直訳すると、「病んだ家」という意味になります。 「シックハウス」「シックハウス症候群」といった言葉が頻繁に使われ始めたのは、 ホルムアルデヒドという化学物質に関して当時の厚生省(現:厚生労働省)により室内における 個々の化学物質の濃度指針値(ガイドライン値)が設定されるようになった1990年代に中頃 では、一体どうして病んだ家が出来上がったのでしょうか? 住宅建築において新建材と呼ばれる建築材料が多用され、それら新建材の中に含まれる有害な化学物質の放散により、 室内空気が汚染されたことが原因になります。 その主な化学物質が1997年に当時の厚生省によって室内濃度指針値が設定されたホルムアルデヒドです。 このように建材などから発生する有害な化学物質によって室内の空気が汚染され、引き起こされる健康障害を総称して、 シックハウス症候群と呼びます。 ※シックハウス症候群という呼称は、便宜的に用いられている名称で、 現在のところ病気として医学的に定義された名称ではありません。

2006年05月05日

-

シックライフとは

『シックライフ』 シックビルディング症候群やシックハウス症候群といった建物に起因する健康障害 これらを解決するために建築基準法の改正、自然住宅や健康住宅といわれる天然素材を使用した住宅の普及 しかし、それだけで問題は解決に向かうのでしょうか? ここで「NPO法人 シックハウス診断士協会ホームページ」の中で「シックライフ」の説明しておられるので引用します。 『シックハウス症候群は複合的な要因が、複雑に絡み合って引き起こされるので、住環境や建材だけに目を向けて いては、問題の真の解決はできません。 現代社会では、室内空気汚染だけではなく、食品や日常生活用品、ストレスなどの心理的影響、大気汚染や水質汚 染など様々なものが健康に悪影響を与えています。 「シックハウス」として住環境だけに目を向けるのではなく、「シックライフ」として大きな視点で生活全体が病んでい る現状を捉えていかなければなりません。』 このようにシックハウス症候群の問題を「病んだ家」として単体で捉えるのではなく、 環境問題や日常生活全体に視野を広げて、「生活が病んでいる」=「シックライフ」という捉え方をされています。 簡単にまとめると、 環境問題、さらにシックハウス症候群や化学物質過敏症、アレルギーなどの昔はなかったといわれる健康問題 これらの問題を抱えた社会生活を総合的に「シックライフ」と捉えることができます。

2006年05月04日

-

アレルギー、シックハウス症候群、化学物質過敏症という結果、そして・・・

アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症という我々にとって悪い結果 では、 この結果として出た問題をどう受け止めるのか? この悪い結果を放っておいて、さらに悪い結果を引き起こすのか? それとも、この結果を真摯に受け止め、改めるべきところを改め、よい方向、よい結果に結びつくようにするのか? アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症が引き起こされたという結果を、 ただ単にそれら自体の問題として捉えるのではなく、もう少し視野を広げてこの結果の意味を探る必要性が あると思います。

2006年05月02日

-

アレルギー、シックハウス症候群、化学物質過敏症を引き起こした原因と次なる結果

アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症 これらが我々の健康に影響を与えている事実という結果がある。 この結果を引き起こした原因、それは・・・ そして、この結果が次の結果を生む原因となる。 原因(何らかの結果でもある)→時間的経過→結果(次の原因となる)→時間的経過→結果(次の原因)→・・・ では、アレルギーやシックハウス症候群、化学物質過敏症を引き起こした原因とは? 又、これらの結果が原因となり、次に起こる結果は?

2006年05月01日

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- ウォーキングダイエット日記

- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…

- (2025-11-16 06:30:06)

-

-

-

- 医師による催眠療法

- 「催眠療法 初めての一歩」——親との…

- (2025-11-16 07:30:11)

-

-

-

- 医療・健康ニュース

- マイクロプラスチックが、流産をうな…

- (2025-11-02 21:08:34)

-